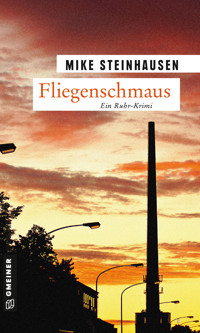

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Polizist Robert Kettner

- Sprache: Deutsch

Vicky ist auf der Flucht vor ihren Killern. Dabei rennt sie vor das Auto des Ex-Bullen Robert Kettner, von allen nur Steiger genannt. Steiger bringt die Verletzte in ein Essener Krankenhaus. Doch er hat nicht mit der Kaltblütigkeit der Verfolger gerechnet: Entweder er liefert ihnen Vicky aus oder seine Exfrau stirbt. Steiger muss sich entscheiden und greift zu unkonventionellen Mitteln. Hauptkommissar Hermann Welke, der Mageninhalt einiger Fliegenlarven und eine künstliche DNA kommen ihm zu Hilfe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mike Steinhausen

Fliegenschmaus

Kriminalroman

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Sven Lang

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © stadtratte / fotolia.com

ISBN 978-3-8392-5348-9

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Prolog

Sie hatte Hunger. Einen unstillbaren Hunger. In wellenförmigen Bewegungen glitt ihr schmutzig-heller durchsichtiger Körper über die Reste des mehr als hundert Eier umfassenden Eipaketes. Die Spitze ihres kopflosen, zylindrischen Körpers hob sich, pendelte von links nach rechts. Ihre Sinnesrezeptoren, die in einzelnen Nervenbahnen zu rudimentären Zellhaufen zusammenliefen und die Vorstufe eines Gehirns bildeten, fingen die Geruchsmoleküle der abgebauten Eiweißstoffe ein, bildeten daraus eine unsichtbare Spur, um sie gezielt zu ihrer Nahrungsquelle zu leiten.

Dort würde sie sich mit ihrem kräftigen Maulharken in dem faulenden Fleisch verankern, die zwei wulstigen Hautlappen ihres Mundwerkzeuges darüberlegen und mit ihren zersetzenden Enzymen das tote Gewebe verflüssigen. Sie würde den Nahrungsbrei mit pumpenden Bewegungen aufsaugen und gleichzeitig durch ihren Fresskanal immer tiefer in das nekrotische Gewebe vordringen.

Binnen weniger Tage würde sie ihr Körpergewicht vervielfachen, nur durch die beiden Stigmen atmen, die sich wie zwei schwarze Augen an ihrer abgeflachten breiten Körperseite befanden. Anschließend würde sie, geleitet durch ihre fotosensitiven Zellen, einen dunklen und geschützten Bereich aufsuchen, sich verpuppen und eine neue Generation gründen.

Die Körperspitze senkte sich wieder und ihr Körper schob sich erneut in krümmenden Bewegungen über die zuckenden Leiber der unzähligen Artgenossen, hin zu der Stelle, zu der sie ihr Instinkt unaufhaltsam zog.

Kapitel 1

Erster Kriminalhauptkommissar Hermann Welke wischte sich mit einem Stofftaschentuch die Stirn ab. Seine dichten braunen Brauen konnten die zunehmende Menge Schweiß kaum aufhalten, der ohne Unterlass in Richtung seiner Augen floss und sich dort wie ein Schleier auf seine Pupillen legte. Es war früher Morgen, doch auch der Nacht war es nicht gelungen, die Hitze der vergangenen Tage auf ein annehmbares Maß zu senken. Die zunehmend schwülen Sommertage schufen eine gleichbleibende unerträgliche Luftfeuchtigkeit, für die er nicht geschaffen war. Die vielen Wärmegewitter, die sich scheinbar wie aus dem Nichts bildeten und sintflutartige Regenfälle über das Land ergossen, gaben dem Klima etwas Subtropisches. Die Nässe hatte den Waldboden durchtränkt, sodass er dampfte. Die Feuchtigkeit löste sich mit jeder Stunde und zunehmender Temperatur aus der Erde, um in die fast gesättigte Luft zu drängen. Welke blieb stehen, atmete tief ein und ebenso tief aus, als könnte er den klammen Belag lösen, der sich auf seine Bronchen gelegt hatte und ihm das Gefühl gab, dass eine schwere Last auf seinem Brustkorb ruhte. Normalerweise war er für jede Gelegenheit dankbar, sein muffiges Büro verlassen zu können. Er war der Meinung, man musste Dinge persönlich sehen, um sie beurteilen zu können. Das Bewerten von Tatorten oder von Sachverhalten von einem Schreibtisch aus führte seiner Auffassung nach dazu, dass man den Bezug zur Realität verlor. Leider war es jedoch so, dass neben der eigentlichen Sachbearbeitung immer mehr administrative Dinge seine Zeit in Anspruch nahmen. Irgendwelches dumme Zeugs in Form von Vorschriften, Verfügungen und Erlassen. Die terroristischen Anschläge und Gefährdungslagen der vergangenen Monate hatten zu einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung geführt. Selbst die Polizeiführung zeigte sich beeindruckt, wenngleich sie es nicht zugab. Jede Stadtteilkirmes wurde mittlerweile wie eine hochbrisante, politische Veranstaltung behandelt, und manchmal hatte Welke das Gefühl, dass sich mehr Polizeibeamte mit einem solchen Volksfest beschäftigten, als man Besucher zählte. All diese Tätigkeiten bremsten diesen ohnehin schon trägen Polizeiapparat noch mehr aus. Er war sich sicher, wenn man nur die Hälfte der Zeit, die man mit der Bearbeitung dieser Dinge verbrachte, in eigentliche Kriminalitätsbekämpfung steckte … es gäbe kaum unaufgeklärte Verbrechen. Welke litt unter saisonal bedingtem allergischen Asthma und die Intervalle, in denen er zu seinem kortisonhaltigen Spray griff, verkürzten sich auf ein bedenkliches Ausmaß. Nochmals holte er tief Luft, wartete vergeblich auf das Gefühl von Erleichterung, bevor er sich wieder in Bewegung setzte. Der Schellenberger Wald, zumindest der Teil, den der schwere Pfingststurm 2014 verschont hatte, bestand größtenteils aus alten Laubbäumen, deren dichten Kronen den Waldboden und die niedrige Vegetation in Form von Farnen, Brombeerhecken, Stechpalmen und Haseln überspannten. Der junge Streifenpolizist, der ihn an der Straße abgeholt hatte, verließ den Wanderweg, der im Grunde genommen nur ein verdichteter, an einigen Stellen mit Schotter aufgefüllter Lehmboden war. Er schien sich scheinbar willkürlich durch den Wald zu schlängeln. Welke folgte dem Kollegen ungefähr hundert Meter hörbar schnaufend durch das dichte Unterholz. Die morschen Äste des naturbelassenen Waldes knackten unter seinem stattlichen Gewicht. Er war gezwungen, die Füße anzuheben. Zu groß war die Gefahr, in den Schlingen der Brombeeren hängen zu bleiben, die sich dicht über der unebenen Fläche spannten und zusammen mit den teils armdicken Baumwurzeln gefährliche Stolperfallen bildeten. Gleichzeitig musste er sich bücken, um sich nicht den Kopf an den tief hängenden Ästen anzuschlagen. Seine lädierten Bandscheiben ächzten förmlich unter der nach vorn gebeugten Haltung und sandten ihm Einhalt gebietende Signale über seine Schmerzrezeptoren. Welkes Hemd klebte nach wenigen Metern nass an seinem Rücken. Die stickige Schwüle brachte ihn an seine Grenzen.

Das Gelände stieg stetig an. Der Trampelpfad führte sie durch einen der alten ausgewaschenen Bombentrichter des Zweiten Weltkrieges, die noch immer in dem großen Stadtwald zu finden waren. Sie liefen weiter, bis der annähernd zwei Meter große vollbärtige Hauptkommissar durch das Blattwerk weiß gekleidete Personen erkannte, die sich langsam hin- und herbewegten. Gleichzeitig erreichten sie ein rot-weißes Absperrband, das um mehrere, mit Moosen und Flechten bewachsene Stämme gewickelt worden war und den Tatort weiträumig absperrte. Es diente weniger dazu, Schaulustige und die Presse abzuhalten. Was die Journalisten betraf, hatte der soeben in Betrieb genommene digitale und somit abhörsichere Funk für eine, wie er fand, angenehme Ruhe gesorgt. In diesem sichtgeschützten Bereich, fernab der ohnehin um diese Tageszeit höchstens von ein paar Joggern oder Hundebesitzern frequentierten Wanderwege, diente diese äußere Absperrung eher dazu, den Kriminalbeamten und Spurenermittlern einen Anhaltspunkt zu geben. Dass sie vom gekennzeichneten Weg nicht abkamen und mögliche Spuren vernichteten oder neue legten.

Es war schon verrückt, dachte sich Welke, als er erneut eine kurze Pause einlegte und sich umsah. Ein Waldgebiet inmitten einer der dicht besiedelten Städte Deutschlands und man traf kaum einen Menschen. Der junge Kollege hatte Welkes kurze Rast nicht mitbekommen und stand bereits an der Einfriedung. Er hielt das Absperrband so hoch, wie er konnte. Welke lief weiter und tauchte darunter hindurch. Er bedankte sich mit einem kurzen Nicken und sah den Streifenpolizisten wie ein alter Gaul mit geblähten Nüstern an, während er sich langsam aufrichtete. Er war schlichtweg zu sehr außer Atem, um seinen Dank in Worte umsetzen zu können.

Welke drückte sein Kreuz durch und stützte seinen Rücken mit beiden Händen im Lendenwirbelbereich. Das nasse Hemd klebte an seiner Haut. Die Sonne wanderte durch das dichte Blätterdach unaufhaltsam Richtung Zenit. Die Lichtstrahlen, die sich wie durch eine Lupe gebündelt durch das Laub brannten, versprachen einen weiteren heißen Sommertag. Welkes Gesicht glänzte, und er selbst keuchte, als wäre er auf der Flucht. Erneut wischte er sich mit seinem mittlerweile durchnässten Taschentuch die Stirn und den Nacken, bevor er die letzten Meter des Hanges hinaufschritt.

Jeweils an der Statur erkannte Hauptkommissar Welke seine Kollegen Frank Tetzlaf und Matthias Heimke. Sie standen mit dem Rücken zu ihm gewandt in weißen Spurensicherungsanzügen vor einer Person, die – ebenfalls in Schutzkleidung – neben einem aufgeklappten silberfarbenen Laborkoffer kniete. Der Hauptkommissar befand sich ungefähr zehn, vielleicht 15 Meter vom eigentlichen Fundort entfernt. Obwohl die Luft stand, zeigte ihm der Geruch, der ihm in die Nase stieg, zweifelsfrei an, worum sich die Personen gescharrt hatten. Welke trat näher heran. Automatisch atmete er flacher ein und aus. Nur durch den Mund, damit die Atemluft so wenig wie möglich vorbei an den Geruchsrezeptoren seiner Nase strömte. Tetzlaf und Heimke drehten sich zu ihm, während der Fremde mit dem Laborkoffer durch ein Vergrößerungsglas fasziniert auf die Spitze seiner Federstahlpinzette schaute, als hätte er einen Schatz gefunden. Sein Gesichtsausdruck ließ – anders als der von Tetzlaf und Heimke – vermuten, dass er von dem Geruch völlig unbeeindruckt war, er ihn offenbar gar nicht zur Kenntnis nahm. Ein Geruch, der sich mit jedem Meter, den Welke näher kam, zu einem bestialischen, beinahe unerträglichen Gestank verstärkte. Welke blieb in einiger Entfernung stehen. Er wusste nicht, wie weit die Spurensicherung abgeschlossen war, und fand darin einen hervorragenden Grund, seinen Abstand zu erklären, sollte ihn jemand auf seine Zurückhaltung ansprechen. Seine beiden Kollegen kamen ihm entgegen. Tetzlaf und Heimke nickten ihrem Chef kurz zu. Sie schwitzten fürchterlich unter ihren Schutzanzügen. Ihre Gesichter waren nass und die Strähnen von Tetzlafs dunklem Haar, die unter der Kapuze hervorschauten, klebten an seiner Stirn. Die beiden Männer konnten unterschiedlicher nicht sein. Heimke, den Welke fast ausnahmslos Heimchen nannte, war Mitte 30, Typ Buchhalter mit Nickelbrille, hatte schütteres rötliches Haar, spärlichen Bartwuchs und einen leichten Bauchansatz, obwohl er in der letzten Zeit etwas abgespeckt hatte. Er war nicht nur aufgrund seiner erzkonservativen Ausstrahlung und seiner zeitlos unmodernen Kleidung das exakte Gegenteil seines Kollegen. Er wirkte wie Muttis Liebling. Sein Teint war blass und an den Wangen rosig. Die einzige Gemeinsamkeit zwischen ihnen war die Tatsache, dass beide ledig waren. Tetzlaf, weil er sich als Frauenheld sah und die Bestätigung dieser fragwürdigen Selbsteinschätzung in Form wechselnder Frauenbekanntschaften suchte. Heimke, weil Mutter Beimer aus der Lindenstraße – nach Tetzlafs Einschätzung die einzige Frau, die sich für ihn interessieren könnte – bereits vergeben war. Die beiden harmonierten als Team so gut wie ein Metzgershund und ein räudiger Straßenkater, die sich auf einem Hinterhof um Schlachtabfälle stritten. Beinahe wöchentlich musste Welke ein Machtwort sprechen, um die beiden Streithähne voneinander zu trennen. Trotzdem ergänzten sie sich in dienstlicher Hinsicht. Tetzlaf, der mit seiner forschen Ruhrpottschnauze kein Blatt vor den Mund nahm, und Heimke, der mit seiner Verbundenheit zu Verfügungen, Erlassen und Dienstanweisungen den Vorwärtsdrang seines Kollegen in geordnete und vor allen Dingen rechtlich haltbare Bahnen lenkte. Die Männer zogen ihren Mundschutz nach unten.

»Wer ist der Vogel?«, fragte Welke. Er nickte an seinen Kollegen vorbei in Richtung des Unbekannten, der sich in dem Moment erhob und das, was er mit seiner Pinzette festhielt, mit zufriedener Miene in ein helles Plastikdöschen verfrachtete.

Tetzlaf ergriff das Wort. Ihm tropfte der Schweiß von der Nase, während er sprach: »Dr. Murscheidt. Ist neu bei der Rechtsmedizin. Interessanter Kauz. Beruf und Hobby scheinen bei ihm eins zu sein.«

Welke runzelte die Stirn. »Was meinst du damit? Dass er zu Hause die Nachbarn obduziert? Zwischen Abendessen und der Tagesschau?«

»In diese Richtung geht es. Er ist Rechtsmediziner und Entomologe.«

Welke zuckte mit den Schultern, wobei er die Mundwinkel im gleichen Rhythmus senkte und wieder in die Ausgangsstellung brachte. »Jeder hat seinen Fetisch. Das stinkt hier gewaltig.«

Heimke nickte. »Liegt auch schon länger. Und bei den Temperaturen …«

»Was habt ihr bisher rausbekommen? Wissen wir schon, wer er ist?«, fragte Welke weiter.

Tetzlaf verzog das Gesicht. »Nein. Wir haben in den Bekleidungsresten und im näheren Bereich nichts zur Identität gefunden.«

»Habt ihr schon …?«

»Haben wir«, unterbrach ihn Tetzlaf. »Die Vermisstenstelle hat Kenntnis. Zumindest in unserem Einzugsgebiet wird niemand vermisst, auf den unser Mann hier passen könnte.«

Welke machte eine beschwichtigende Geste. »Natürlich.«

»Die Kollegen steuern das Ganze per E-Post über das BKA bundesweit. Vielleicht finden wir bei der Obduktion weitere Hinweise. ’ne Tätowierung … irgendein Individualmerkmal. Wenn wir alle Fakten in einem Karton haben, setz ich mich noch mal mit der Vermisstenstelle zusammen.«

Welke nickte, sah sich um und wischte sich erneut über die Stirn. »Das ist hier so ziemlich der Arsch der Welt. Wer hat ihn gefunden? Bleibt ja eigentlich nur ein Pilzsammler.«

Tetzlaf grinste. »Eine Spaziergängerin. Sie hat einen Köter, der wohl nur bedingt im Gehorsam steht. Einen Dackel. Somit kommt er, wenn man ihn ruft, oder er kommt nicht. Und diese Wurst auf Beinen hat sich in unserem Kumpel gewälzt. Als er stinkend aus dem Gebüsch kam, hat sie nachgesehen, in was er sich da geschmissen hat. Sie dachte zunächst an ein totes Viech. Also ein Karnickel oder so was in der Art. Sie hat dann nach dem Fund zunächst ein paar Meter weiter ihren Magen ins Freie gebracht. Als sie wieder kreislaufstabil war, hat sie die Polente gerufen.«

Welke verzog angewidert sein Gesicht. »Das ist doch ekelhaft!«

Tetzlaf zuckte mit den Schultern. »Schönes, langes Fell hat die Töle«, antwortete er in einem fast fröhlichen Tonfall. »Den Fiffi kann man nur noch kahl rasieren und anschließend in Chlor tauchen. Ob sie ihn jemals wieder mit ins Bett nimmt, möchte ich bezweifeln. Im Wald gilt Leinenzwang, nur hält sich keiner dran. Musste mal genau hinsehen. Alle paar Meter ein Pfund Scheiße ohne Knochen. Tja, gerechte Strafe, würde ich sagen.«

Welke sah seinen Kollegen mit verächtlichem Gesichtsausdruck an, was sich in keiner Weise auf dessen sarkastisches Grinsen auswirkte. Es blieb eisern bestehen. Wie in Stein gemeißelt. Hermann Welke fand es immer wieder erstaunlich, wie taktlos der Beruf Polizeibeamte machte. Er erwartete nicht unbedingt einen mitfühlenden Kommentar, aber manchmal war es schwere Kost, was die Jungs so abließen. In der Tat war es interessant, wie ein junger Beamter im Laufe weniger Jahre jegliche Pietät verlor. Solange man die Kurve bekam und diesen Sarkasmus nicht mit ins Privatleben nahm, ging es. Die meisten schafften es nicht. Und bei Tetzlaf war seit Jahren schon Hopfen und Malz verloren.

»Seid ihr fertig?«, fragte Welke.

Tetzlaf nickte. »Die Spurensicherung ist bereits abgeschlossen. Du kannst ran. Wir haben nur noch auf dich gewartet. Sollst schließlich auch was von haben.«

Welke verdrehte die Augen und legte den Kopf leicht zur Seite. Er atmete einige Male tief ein und aus, als könnte er sich so einen Sauerstoffvorrat zulegen, der es ihm ermöglichen würde, die folgenden Minuten nicht atmen zu müssen. Er trat einige Schritte vor. Murscheidt wandte sich ihm zu.

»Tach. Welke. Herr Dr. Murscheidt, wie man mir sagte.«

Murscheidt musterte den großen Mann vor sich einen Augenblick, als wüsste er ihn nicht einzuschätzen. Dann nickte er ihm zur Begrüßung zu. Welke konnte sich nicht daran erinnern, den Kerl schon mal gesehen zu haben. Ein schlaksiger, auffallend schlanker Mann von vielleicht 40 Jahren, der auf ihn wie ein Komiker wirkte. Sein rotblondes Haar war dünn, wenn nicht sogar spärlich. Das hinderte ihn nicht daran, es schulterlang und offen zu tragen. Welke war sich sicher, wenn der Typ auf einem Kinderspielplatz auftauchte, würde eine Mutter vorsichtshalber die Bullen rufen. Welke fuchtelte mit einer Hand vor seinem Gesicht und atmete dabei mehrfach leicht aus. Vergeblich. Die unzähligen lästigen Fliegen, die ihm laut summend um den Kopf schwirrten, ließen sich nicht verscheuchen. »Was können Sie mir erzählen, Doktor?«

Murscheidt löste sich von Welkes Blick und betrachtete den toten Körper vor sich, wobei er sich mit nachdenklicher Miene den Hinterkopf kratzte. Er zog sich den Mundschutz hoch, setzte die Kapuze auf und kniete sich hin. Welke entschloss sich, stehen zu bleiben. Seine Devise war: Runter kommt man immer, rauf nicht unbedingt.

Murscheidt zeigte mit dem Finger auf einige Bereiche des Körpers. »Eine männliche Leiche. Sie lag halb unter der Erde begraben. Schwerer Lehmboden. Der Kopf und der linke Arm ragten aus dem Erdreich. Ein Wunder, dass jemand den Toten hier im Unterholz überhaupt gefunden hat.«

Welke betrachtete den skelettierten, unterkieferlosen Kopf, dessen leere Augenhöhlen an ihm vorbei irgendwo ins Nichts starrten.

Der Rechtsmediziner tippte mit seiner Pinzette auf den Kopf. »Das knöcherne Schädeldach ist unversehrt. Ebenso die Basis und der Gesichtsknochen. Den Kiefer hat vermutlich irgendein Vierbeiner mitgenommen. Sehen Sie die Reste des Nasenbeinknorpels?« Murscheidt zeigte mit seiner Pinzette auf den Bereich. »Man erkennt an den Gewebsrändern deutliche Fraßspuren. Der Torso ist eindeutig einer gasgeblähten Faulleiche mit deutlicher Oberhautablösung zuzuordnen, wie man sieht, wobei der Thorax zunächst unauffällig wirkt.«

Welke neigte den Kopf leicht zur Seite, weiter bemüht, flach ein- und auszuatmen. »Was für ein Gestank!«, entfuhr es ihm eine Spur zu laut. Er trat etwas zurück, da er das Gefühl hatte, dass der große pulsierende Madenteppich sich in wellenförmigen Bewegungen in seine Richtung aufmachte. Die Larven hatten Teile des Körpers in eine beinahe schwarze breiige Masse verwandelt.

Murscheidt nickte, ohne den Hauptkommissar anzusehen. »Der unregelmäßige Wundrand am Übergang zum Hals und die Weichteildefekte im Brustbereich sind vermutlich ebenfalls auf Tierfraß zurückzuführen. Das hier …«, Murscheidt tippte auf einige Bereiche des Oberkörpers, wobei er einige der zappeligen Fliegenmaden mit der Fingerspitze einfach wegschnippte, »sind keine Stichverletzungen. Sie sind nicht tief und die Ränder passen nicht dazu. Ich tippe auf Vögel. Raben oder Elstern. Wir haben große Blasenbildung im Bereich der Rumpfweichteile mit deutlichen Anzeichen von Selbstauflösung der Eingeweide. Bei der Bergung des Toten haben sich die Blasen eröffnet und eine nicht unerhebliche Menge an bräunlicher Fäulnisflüssigkeit abgegeben. Daher der Gestank. Die Fettleibigkeit ist vorgetäuscht, da der Körper aufgebläht ist. Das brauche ich Ihnen gegenüber wohl nicht zu erklären.«

Murscheidt erhob sich wieder. »Die unteren Extremitäten befanden sich im Erdreich. Ich vermute, dass der Hang infolge der Niederschläge etwas abgesackt ist und die Leiche teils begraben und luftdicht versiegelt hat. Jedenfalls haben wir deutliche Fettwachsbildungen an den Beinen.«

Wieder trat Welke einen Schritt nach hinten und schlug ungezielt nach den Fliegen. Die Belästigung der Insekten nahm zu, sie schienen sich schamlos und in einer beinahe verhöhnenden Art auf sein Gesicht niederlassen zu wollen. In der relativen Stille des Waldes war ihr Brummen omnipräsent und erreichte eine Lautstärke, die gefühlt der einer Hauptstraße in nichts nachstand. Welke hatte eine berufsbedingte Aversion gegen diese Zweiflügler. Natürlich wusste er um den Umstand, dass Fliegen und insbesondere deren Larven wichtigster Bestandteil in dem natürlichen Prozess der Aasverwertung waren. Doch der Gedanke daran, dass sie ihren Saugrüssel in das feuchte und faulende Fleisch einer Leiche gedrückt hatten, bevor sie sich auf sein Gesicht setzten, ekelte ihn an. Welke hatte in einem Bericht eines bekannten deutschen Entomologen gelesen, dass circa 70 Individuen der Gemeinen Schmeißfliege theoretisch in der Lage waren, in einem Zeitraum von nur einem Jahr eine Population hervorzubringen, die bis zu 80.000 Tonnen wiegen würde. 250 Billiarden Nachkommen pro Fliege. Genug, um damit die gesamte Bundesrepublik mit einem meterhohen Teppich zu bedecken. Seitdem hatte sich seine Einstellung zu Spinnen gewaltig zum Positiven gewandelt.

»Aber der Doc meinte, dass wir die andere Hand gebrauchen können«, warf Heimke erklärend ein. Welke blickte ihn an. Sein Kollege hatte den Mundschutz wieder hochgezogen und der Hauptkommissar roch einen Anflug von japanischem Minzöl. Heimke hatte sich offenbar etwas davon auf den Zellstoff geträufelt. Welke benutzte niemals solche Ablenkungsstoffe. Es barg die Gefahr, dass man bei der nächsten Erkältung an Leichen dachte, wenn man ätherische Medikamente zu sich nahm. Er sah zu dem Mediziner und zog fragend eine Braue hoch.

»Möglicherweise«, bestätigte Murscheidt. »Die Finger der linken Hand sind deutlich durch die Fäulnis in Mitleidenschaft gezogen, aber ich denke, mit Thanatoprint sollten wir ein gutes Ergebnis erzielen.«

»Hm«, brummte Welke. Er hatte die Darstellung von Fingerabdrücken durch die Möglichkeiten der Thanatopraxie bei stark verwesten Toten oder Wasserleichen bisher nur wenige Male gesehen, war von den Ergebnissen jedoch stets sehr beeindruckt gewesen. Er erinnerte sich daran, dass sie früher die Hände der Leichen in kochendes Wasser gehalten hatten, um die Fingerkuppen aufquellen zu lassen. So hatten sie die Papillarlinien wieder sichtbar gemacht. In anderen Fällen hatte man die Oberhaut gelöst und ein Rechtsmediziner oder Kriminalbeamter mit einem teflonbeschichteten Magen hatte sich die Haut über den eigenen Finger gestülpt und die Fingerabdrücke abgerollt. Oftmals war das Ergebnis unter den Erwartungen geblieben. In dem neuen Verfahren spritzten Rechtsmediziner bestimmte Substanzen in freipräparierte Venen. Sie konnten damit den Fingerbeeren einer stark in Fäulnis übergegangenen Leiche das Volumen und die notwendige Gewebsfestigkeit wiedergeben, die es brauchte, um eine saubere Daktyloskopie durchzuführen. Welke rieb sich nachdenklich seinen grau melierten Vollbart, dass es leicht knirschte.

»Sonst noch was zum Spurenbild, Doc?«

»Aus rechtsmedizinischer Sicht nicht viel. Die Bekleidung kann nicht mehr eindeutig bewertet werden. Zumindest nicht hier vor Ort. Sie ist mit Gewebsflüssigkeit durchtränkt und mit dem zersetzten Körper eine fast untrennbare Einheit eingegangen, darüber hinaus infolge des Tierfraßes zu beschädigt, um eine halbwegs verlässliche Aussage treffen zu können. Wir haben sie, soweit es ging, abgelöst und eingetütet. Wir müssen sie noch untersuchen und im Anschluss säubern. Den Rest kratzen wir in der Rechtsmedizin runter. Aber selbst wenn … bei dem Verwesungszustand werden wir nur schwer Angaben zu einer Korrespondenz zu möglichen Verletzungsmustern machen können.«

Welkes Gesicht verriet wenig Begeisterung. »Also. So wie ich Sie verstanden habe, haben wir nach dem ersten Befund keinen eindeutigen Hinweis auf ein Fremdverschulden, habe ich recht? Es könnte, mit viel … von mir aus mit sehr viel Optimismus betrachtet, auch einfach nur ein Spaziergänger gewesen sein, der einen Herzkasper bekommen hat?«

Murscheidt verschränkte die Arme vor der Brust und deutete ein Kopfnicken an. »Die Leiche weist zumindest nach der ersten Begutachtung keine sichtbaren Spuren auf, die auf eine Gewaltausübung schließen lassen. Aber bei dem Zustand … Genaueres kann ich erst sagen, wenn ich sie auf dem Tisch hatte.«

»Somit könnte – die Betonung liegt auf könnte – es sich auch um einen Unfall oder ein natürliches Ableben handeln?«, fragte Welke in einem Ton, als würde er mit dieser Frage eine Art Hoffnung verbinden.

Murscheidt nickte. »Möglicherweise. Nur bleibt die Frage bestehen, warum er nach seinem Tod hier abgelegt wurde.«

Welkes Schultern fielen demonstrativ ein. Er kniff die Brauen zusammen und rieb sich mit zwei Fingern die Nasenwurzel.

»Hätten Sie die Güte …?«

Der Mediziner bückte sich, hob ein kleines, durchsichtiges Plastikdöschen hoch und hielt es in Kopfhöhe. Mit gerunzelter Stirn betrachtete Welke die bräunlich ockerfarbene Made, die mit zuckenden Bewegungen kreisrunde Bahnen auf dem Gefäßboden zog.

»Darf ich vorstellen? Calliphora vicina oder auch Blaue Schmeißfliege genannt.«

Welke tupfte sich die Stirn ab. »Entzückend …«

»Nicht wahr?« Murscheidt nickte zustimmend.

Welke war sich nicht sicher, ob dies Ironie war oder ob er tatsächlich Sympathie für das Tierchen aufbrachte.

»Ich habe sie auf der Leiche gefunden.«

Welke rückte seine Gleitsichtbrille in die richtige Stellung, die infolge des Schweißes in Richtung Nasenspitze gerutscht war. »Na, guck an. War sicher ’ne Herausforderung.« Er machte sich erst gar nicht die Mühe, seiner Stimme eine ernste Klangfarbe zu verpassen.

Murscheidt registrierte den Unterton und sah ihn mit einer hochgezogenen Braue an. Welkes Augen lagen weiter auf der pulsierenden Masse an Maden, die seiner Auffassung nach deutlich näher gekommen war.

»Sie vertun sich da etwas, Herr Kommissar. Die Kollegen unseres Freundes auf der Leiche gehören zu der Art Lucilia sericata oder auch Goldfliege genannt. Sie ist eine typische Landfliege, sonnenhungrig und fast ausschließlich im Freien anzutreffen. Darüber hinaus liebt sie Faulleichen. Dieses Kerlchen hier …«, Murscheidt schüttelte das Plastikdöschen erneut, »ist eine typische Stadtfliege. Sie ist sehr lichtscheu, vorwiegend in der Dämmerung aktiv und man findet sie eigentlich nur in der Nähe menschlicher Behausungen. Schauen Sie mal hier …«

Murscheidt zeigte auf das kriechende Tier, während er das Glas langsam drehte.

»Sehen Sie die zwei Punkte auf dem breiten Ende? Die meisten Leute halten sie für Augen. Tatsächlich sind das die sogenannten Stigmen. Also die Luftlöcher.«

»Verstehe …« Welke ging etwas in die Knie, stützte sich auf seinen Oberschenkeln ab und betrachtete mit gerunzelter Stirn die Larve aus der Nähe. »Sie meinen, der Kumpel hier in Ihrem Glas atmet durch den Arsch.«

»Wenn Sie so wollen … Man kann diese Spezies mit einiger Erfahrung an den Stigmen erkennen.« Murscheidt machte eine abwiegelnde Handbewegung. »Zumindest in einem fortgeschrittenen Stadium. Das hier ist definitiv eine Stadtfliege Ende des zweiten von insgesamt drei Larvenstadien. Durchschnittlich braucht eine Larve zehn Tage für das Durchlaufen eines Larvenstadiums.«

Der Mediziner bückte sich erneut und beförderte ein weiteres Plastikdöschen mit einer klaren Flüssigkeit hervor, in der eine Made schwamm.

»Nein, das ist kein Tequila Mezcal«, erklärte er, als er wieder gerade stand. »Es handelt sich ebenfalls um Alkohol, er ist aber ungenießbar. Um genau zu sein … Ethanol, 70 Prozent.«

Welke schmunzelte. »In Russland wird man das nicht so eng sehen …«

»Wie auch immer. Das ist eine Larve der Spezies Musca domestica. Sie kennen dieses Insekt sicher als Gemeine Stubenfliege.«

»Sind das nicht die Scheißhausfliegen …?«

»Ja. Auch sie sind fast ausschließlich in menschlichen Behausungen zu finden. Sie müssen wissen, dass die meisten Fliegenarten sich selten über einen Radius von einem halben Kilometer von ihrem Schlupfort entfernen. Vereinzelt findet man sie in Städten auch in der Natur, aber auch da in direkter Reichweite von Wohnungen, Häusern oder Mülltonnen. In der gehäuften Anzahl, in denen ich hier ihre Tönnchen gefunden habe, können wir beinahe sicher davon ausgehen, dass der Tote zumindest anfangs nicht hier gelegen haben kann.«

Welke atmete tief aus. »Na hervorragend. Der Fundort ist also nicht der Sterbeort. Und da man bei einem eines natürlich verstobenen Menschen nur wenige Gründe annehmen kann, ihn nach seinem Tod in ein abgelegenes Waldgebiet zu verfrachten …«

»Bei den heutigen Bestattungskosten würde mich das nicht wundern«, grätschte Tetzlaf rein. »Wenn man mal Parallelen zur illegalen Müllentsorgung …« Er endete abrupt. Der strenge und tadelnde Blick seines Vorgesetzten war deutlich genug.

Welke drehte sich zu Heimke um. »Offenbar entwickelt sich die Sache zu einem ungewöhnlichen Fall. Wenn ihr am Wochenende was vorgehabt habt, ist jetzt der geeignete Zeitpunkt, um abzusagen.« Wieder wandte er sich dem Rechtsmediziner zu. »Können Sie mir, zumindest über den Daumen gepeilt, sagen, wie lange er tot ist?«

Murscheidt machte ein abwägendes Gesicht. »Ich werde noch einige Tiere einsammeln und die Maden gezielt zum Schlupf bringen. Unter Hinzuberechnung der Temperaturen können wir zumindest die Liegezeit hier im Wald recht genau eingrenzen. Eventuell kriegen wir die Kurve zur Liegezeit davor. Wobei das natürlich spekulativ ist, da wir nicht wissen, wo und wie der Tote aufbewahrt wurde, nachdem er den Stoffwechsel eingestellt hatte. Wenn er zum Beispiel in einem Teppich oder einer Plastikplane gewickelt in einem Keller gelegen hatte, werden die Fliegen nicht so schnell an ihn herangekommen sein. Vielleicht ergibt die Obduktion mehr.«

Wieder atmete Welke betont, wie unter einer Last, aus. »Okay, Doc. Sobald Sie mehr wissen, rufen Sie mich bitte an.« Er reichte dem Rechtsmediziner eine Visitenkarte. Anschließend richtete er sich an seine Kollegen: »Und ihr seht zu, dass ihr die Sauerei hier eintüten lasst und zur Rechtsmedizin bringt.« Er hob die linke Hand, streckte die Finger aus und legte den rechten Zeigefinger auf den linken Daumen. »Als Erstes will ich wissen, wer unser Toter ist.« Welkes rechter Zeigefinger tippte nun auf den seiner linken Hand. »Und dann will ich verdammt noch mal wissen, wo sich der – nennen wir es mal – Sterbeort befindet. Ob es ein Tatort ist, wird eventuell die Obduktion zeigen. Ich werde selbst gleich den Staatsanwalt anrufen. In Anbetracht der Liegezeit sollte er umgehend obduziert werden. Besser wird der Zustand von dem Kumpel hier nicht. Je eher wir etwas wissen, desto schneller können wir entscheiden, ob wir die Nummer aufblasen müssen und daraus ’ne MK wird. Ich werde in der Zeit meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen.«

Tetzlaf runzelte die Stirn. »Die da wäre?«

Welke schlug ihm mit dem flachen Handrücken leicht auf die Brust, als er an ihm vorbeiging. »Zurück zum Führerbunker und den Kriminalgruppenleiter in Kenntnis setzen.« Anschließend drehte er sich um und tauchte mit angestrengter Miene unter dem Absperrband hindurch.

Kapitel 2

Welke und Heimke gingen auf das moderne Lehr- und Lernzentrum der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen zu. Welke war froh, dass Dr. Murscheidt ihm eine Kopie des Geländeplanes per Mail zugesandt hatte. Die Orientierung auf unbekanntem Terrain war nicht gerade seine Stärke und er musste sich eingestehen, dass er streng genommen sogar auf einem Ergometer ein Navigationsgerät benötigte. Und höchstwahrscheinlich auch einen Motor. Ursprünglich hatte Welke die Obduktion des unbekannten Toten aus dem Schellenberger Wald mit Murscheidt besprechen wollen. Tetzlaf und ein Mann der KTU waren dabei anwesend gewesen und hatten jeden Schritt der Leichenöffnung dokumentarisch festgehalten. Der Staatsanwalt hatte sich wegen eines plötzlichen und nicht vorhersehbaren Termins entschuldigen lassen. Eine Absage, die – wie Welke vermutete – im Zusammenhang mit der Information stand, dass die Leiche mehrere Wochen gelegen hatte. Ein offensichtlicher Zufall war ausgeschlossen.

Der Befund war nicht eindeutig. Es wurden Einkerbungen im Halswirbelbereich gefunden, die von einem Messer stammten, aber genauso gut anderen Ursprungs sein könnten. Dennoch reichte die Beweislage nicht, um zweifelsfrei ein Kapitaldelikt zu belegen, was größtenteils auf den fortgeschrittenen Verwesungszustand der Leiche zurückzuführen war. Die toxikologischen Ergebnisse standen noch aus, jedoch blieb der Rechtsmediziner bei seinem Standpunkt, dass es zu einer Leichenverlagerung gekommen war. Bevor er sich die Mühe gemacht hatte, dieses Verdachtsmoment am Telefon zu erklären, hatte er Welke spontan eingeladen, an einer seiner Studentenvorträge teilzunehmen, um im Anschluss die entomologischen Feststellungen zu besprechen.

Murscheidt hatte Welke gebeten, zum sogenannten Deichmann-Auditorium zu kommen, benannt nach einem Unternehmer aus Essen, der mittels großzügiger Spenden maßgeblich zum Bau des Zentrums beigetragen hatte.

Während Welke und Heimke auf die große Glasfront des neu errichteten Hörsaalzentrums zuliefen, sah sich Welke um. Er kam sich nicht nur uralt vor, er fühlte sich schlichtweg fehl am Platze. Der Hauptkommissar entsprang einer der vielen typischen deutschen Arbeiterfamilien, aus denen sich zu seiner Zeit beinahe alle Polizeibeamten rekrutiert hatten. Es waren bescheidene Zeiten gewesen. Nicht schlechter, da alle gleichviel besessen hatten. Moral war ein fester Bestandteil der Erziehung gewesen. Man hatte Respekt vor den Eltern und vor den Alten, und stellte niemals das infrage, was der Pastor gesagt hatte. Der Großvater war damals auf Zeche Holland in Wattenscheid eingefahren. Jene kleine Stadt, die später gegen den heftigen Protest seiner Bürger durch Bochum eingemeindet worden war. Immerhin galt Wattenscheid als Geburtsort von James Bond, etwas, was jeden Wattenscheider mit Stolz erfüllte. Unter Tage läge die Zukunft, hatte ihm sein Großvater erklärt, an den er sich nur noch schemenhaft erinnerte. Er war handwerklich geschickt und hatte eine dunkle, gegerbte Haut gehabt wie das Leder eines alten Fahrradsattels. Welkes Vater war dieser alten Bergbautradition ebenfalls gefolgt, war jedoch im Zweiten Weltkrieg verwundet worden. Anschließend hatte er für ThyssenKrupp in Duisburg gearbeitet, bis ihn die Folgen der Verwundung arbeitslos gemacht hatten. In dieser Zeit hatten der kleine Garten hinter dem Haus und die zahlreichen Nebenbeschäftigungen der Mutter die Familie zu einem Großteil ernährt. Welkes Kindheit war vom Leben in den Zechensiedlungen des Ruhrgebietes geprägt. Eine Kindheit, an die er sich seltsamerweise nur in Schwarz-Weiß-Bildern erinnerte. Vielleicht, weil diese Zeit untrennbar mit Kohle zu tun hatte. Er hatte seine Jugend einen Steinwurf von seinem Elternhaus entfernt verbracht, vorrangig auf einem alten Bolzplatz, dessen staubige Asche ihre Kleidung im Sommer rot gefärbt und sich wie eine Patina auf die unzähligen nässenden Schürfwunden gelegt hatte. Wunden, die zu Narben geworden waren, die wiederum von jedem seiner Kumpel wie ein Ehrenabzeichen getragen worden waren. Welkes Mutter war dagegen gewesen, dass ihr Sohn einfuhr oder sich in einem Stahlwerk den Rücken buckelig schuftete. Sie war eine zierliche Frau gewesen, mit kaum zu bändigendem rotem Haar, das sie aus diesem Grund immer zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Große Sommersprossen hatten ihrem Gesicht etwas Fröhliches verliehen, und die strahlenden, grünen Augen hatten von unermüdlicher Lebensfreude gezeugt. Sie war resolut, geradezu von südländischem Temperament gewesen, durchsetzungsstark auch ihrem Mann gegenüber, von dem Welke seine stattliche Größe geerbt hatte. Und Gott sei Dank auch die braunen Haare. Als der Stabsarzt bei der Musterung Welke gegenüber verkündet hatte, dass er voll tauglich war, hatte er sich auf Drängen seiner Mutter zu einer Bewerbung bei der Polizei entschlossen und schließlich eine Zusage erhalten. Er erinnerte sich noch gut an seinen ersten Tag. Es hatte stürmisches Wetter geherrscht und er hatte vom Bahnhof ein gutes Stück laufen müssen. Völlig durchnässt war er angekommen. In der Mannschaftsstube hatten sie das Fußteil seines Bettes abmontieren müssen, damit er der Länge nach hineingepasst hatte. Seine anfängliche Skepsis war schon bald gewichen, hatte doch der Verdienst in der Ausbildung das Gehalt seiner Kumpel um einiges übertroffen, die fast ausnahmslos in handwerklichen Berufen ihre Lehren gemacht hatten. Welke war der Erste gewesen, der sich damals einen Opel Ascona A hatte leisten können. Zweitürig, mit hellem Holzlenkrad. Als Kackbraun würde man die Farbe heute bezeichnen, damals war es was Besonderes gewesen. Trotz der Tatsache, dass er aus mehr Rost als Blech bestanden hatte. Welke sah sich nach wie vor als Arbeiterkind und hatte schon zu Jugendzeiten ein gestörtes Verhältnis zu den wenigen Akademikerkindern gehabt, die er damals gekannt hatte. Vielleicht fühlte er sich unter all den Studenten aus diesem Grunde unwohl.

Das Gebäude hatte nichts von den altbackenen, sachlich nüchternen Lehrsälen, an die er sich aus seiner Zeit an der Fachhochschule der Polizei erinnerte. Die Architektur und der künstlich angelegte spiegelglatte See vor dem Objekt vermittelten dem Betrachter das Bild eines kulturellen Zentrums, und das beeindruckende Foyer mit seiner großzügigen Raumgestaltung setzte diesen Eindruck fort. Hätte man Welke mit verbundenen Augen in das Haus geführt und ihm gesagt, er würde sich in einem Theater oder einem neu errichteten Teil des Folkwangmuseums befinden, er hätte diese Aussage nicht infrage gestellt.

Das Auditorium war ein großer Saal. Hell und wie der übrige Teil des Gebäudes hochmodern, mit jener zeitlosen Hörsaalbestuhlung, die Welke schon aus seiner Schulzeit kannte. Ein trichterförmig aufgebauter Raum mit übereinander angebrachten Sitzreihen, die zu einem Rednerpult hin ausgerichtet waren, das sich auf einer Bühne mit einer Multimediarückwand befand. An der Hallendecke war ein leistungsstarkes Lichtsystem montiert worden, einzelne Spot-Strahler waren eingeschaltet und auf das Podest ausgerichtet.

Welke und Heimke waren spät dran. Murscheidt hatte seinen Vortrag bereits begonnen und die beiden Polizisten schlichen sich auf Zehenspitzen wie zwei Diebe in das Auditorium. Der Hörsaal war bis auf den letzten Platz besetzt. Auf den Stufen, zwischen den Stuhlbereichen, saßen weitere Studenten. Welke hatte keine Vorstellung davon, wie vielen Personen der Saal Platz bot. Es mussten Hunderte sein. Die beiden Kriminalbeamten blieben im Bereich der Eingangstür stehen.

Hinter Murscheidt warf ein Beamer ein Bild auf eine großflächige Leinwand, damit auch die letzte Reihe mit Details versorgt wurde. Gleichzeit erlosch die Raumbeleuchtung. Der Rechtsmediziner drehte sich zu der Fotografie.

»Sie sehen hier die Aufnahme eines Leichenfundortes im Freien aus dem Jahr 2009. Die Person wurde in einem innerstädtischen Grüngürtel von spielenden Kindern gefunden. Das war Ende März. Es handelte sich um eine weibliche Leiche. 42 Jahre alt, wie später ermittelt werden konnte. Nach dem objektiven und subjektiven Tatbefund der Kriminalpolizei hatten sich erste Verdachtsmomente ergeben, die auf ein Fremdverschulden hingewiesen hatten.«

Während ein Raunen durch die Zuhörer ging, betätigte Murscheidt einen Schalter und der Projektor warf das nächste Bild auf die Leinwand. Der Mediziner ließ einen roten Laserpointer über einzelne Bildausschnitte der Nahaufnahme gleiten. Das Raunen erstarb und wich einer gespannten Stille.

Welke ließ seinen Blick über die Gesichter der jungen Zuschauer schweifen. Es war den Studenten deutlich anzusehen, welch große Anziehungskraft das Böse auf sie ausübte.

»Wie Sie sehen, war die Leiche bei Teilskelettierung in Rückenlage aufgefunden worden. An dem Gesichtsschädel und den Armen hatten sich nur noch geringe hochgradig fäulnisveränderte Weichteilreste befunden. Das knöcherne Schädeldach zeigte sich intakt. Nach Entfernung der recht gut erhaltenen Oberbekleidung …«, Murscheidt bediente die Fernsteuerung und wechselte zum nächsten Bild, »blicken wir nun auf den Bereich der Rumpfweichteile. Wie Sie sehen, hatten diese sich größtenteils in einen bräunlichen Brei von schmieriger Konsistenz verwandelt. Bei der Obduktion haben wir das Fehlen der Brust und Bauchorgane festgestellt.«

Wieder wechselte das Bild und die Studenten blickten auf einen sterilen Obduktionsraum der Rechtsmedizin. Auf einem der Edelstahltische lagen die Überreste einer Leiche. Sie waren kaum als menschliche Überreste zu erkennen. Die hellen Wände des sterilen Operationssaals bildeten einen harten Kontrast zu der dunkel verfärbten Leiche und gaben der Aufnahme etwas Brutales.

»Die Identifizierung der Person war über den Zahnstatus erfolgt. Über einen Abgleich mit der Vermisstendatei des Bundeskriminalamtes hatte die Polizei die Identität der Toten relativ schnell ermitteln können. Die Person wurde seit drei Monaten vermisst, was sich nach einer ersten Beurteilung mit der geschätzten Liegezeit deckte.«

Welke blickte durch den Saal. Man hätte eine Nadel fallen hören können.

»Bei der Obduktion hatten wir keine eindeutigen Hinweise auf eine Straftat erkennen können. Aber eine solche war ebenso nicht auszuschließen. Die Polizei hatte schnell einen Tatverdächtigen ermittelt. Einen Mann, der die Frau zuvor gestalkt hatte. Es waren mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn anhängig. Unter anderem wegen besagtem Stalkings, aber auch wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage. Die Geschädigte hatte bereits einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung ihrer Interessen betraut, und eine einstweilige Verfügung des zuständigen Amtsgerichtes hatte dem Tatverdächtigen jegliche Annäherung oder Kontaktaufnahme verboten. Jedoch hatten die Ermittler den Mann aus ermittlungstechnischer Sicht nicht an die Tote heranführen können, wie man so schön sagt. Die Beweislast war dermaßen dünn gewesen, dass der zuständige Richter einem Festnahmeersuchen nicht stattgegeben hatte.«

Wieder erschien ein neues Bild. Es zeigte eine Fliegenmade in einem durchsichtigen Gefäß. Murscheidt wandte sich seinem Publikum zu, und die Deckenbeleuchtung schaltete sich ein.

Der Mediziner legte beide Hände links und rechts des Podestes ab und blickte in die Runde der Studenten.

»Sie alle wissen, dass es eine Vielzahl von Arthropoden und Gliederfüßer gibt, die sich entweder direkt vom Leichengewebe ernähren oder Jagd auf diese Aasfresser machen.«

Einige der Studenten im Publikum nickten.

»Diese Insekten treten in bestimmten Besiedlungswellen auf, abhängig unter anderem vom Zersetzungszustand der Leiche, der wiederum durch äußere Einflüsse bestimmt wird. Zu nennen wäre hier beispielhaft die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit oder ob sich der Leichnam im Freien oder in einem geschlossenen Raum befindet. All diese Dinge fließen in die forensische Insektenkunde mit ein und machen diese Krabbler zu wertvollen Zeugen bei der Aufklärung eines Verbrechens und bei der Überführung eines Täters.«

Murscheidt trank einen Schluck Wasser. Er erblickte die Beamten und gab ihnen durch ein angedeutetes Kopfnicken zu verstehen, dass er ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen hatte.

»Die verschiedensten Organismen haben sich im Laufe der Evolution den unterschiedlichsten Zersetzungsstadien angepasst. Man könnte fast sagen, dass die Natur sie aufeinander abgestimmt hat, um die Aasverwertung so effizient wie möglich zu gestalten.«

Murscheidt drehte sich wieder zur Leinwand, auf der eine weitere Aufnahme der Leiche zu sehen war. Dieses Mal blieb die Deckenbeleuchtung an.

»Diese hellgelben Eier stammen von der sogenannten Käsefliege. Sie hat den Spitznamen ›Käsekapitän‹. Dieser recht seltsame Name rührt zum einen aus der englischen Bezeichnung Skipper Fly her. Die Maden dieser Art sind in der Lage, beachtliche Distanzen in einer Art Sprung zu überwinden. Die inoffiziellen Rekorde liegen bei einem halben Meter. Die Fähigkeit ermöglicht eine effektive Flucht, sollten sich Fressfeinde einfinden. Bei der Namensgebung kam es offenbar zu einem Übersetzungsfehler. Skipper kommt von ›to skip‹, also springen, während die Übersetzung des Wortes Skipper sich aus dem Begriff Kapitän ableitet. Bei der Sicherstellung von lebenden Larven entnehmen wir in der Regel etwas von dem Leichengewebe als Nährsubstrat, um die Larven zu einem kontrollierten Schlupf zu bringen. Diese Fliegenart ist auch in bestimmten Käsesorten zu finden. Die Italiener benutzen diese Larven zur Veredlung ihres Casu Marzu. Dabei machen die Larven im Käse das gleiche wie in einem Leichnam: Sie zersetzen ihn und geben ihre Verdauungssäfte ab. Dies gibt dem Käse seine breiige Konsistenz und soll ihn besonders schmackhaft machen. Er wird im Übrigen mit den lebenden Larven verzehrt.«

»Bah!«, entfuhr es einer jungen Dame irgendwo in den Reihen der Zuhörer.

Welke schmunzelte. So groß auch die Faszination war, die von den Schilderungen des Wissenschaftlers ausging, sosehr belastete das Erzählte. Insbesondere, wenn es mit Brutalität untermalt war, die von den Fotos ausgingen. Das Einstreuen von Anekdoten, von humorvollen Äußerungen, nahm etwas von der Anspannung. Ein geschickter Schachzug, wie er fand.

Murscheidt wartete, bis sich die Gemüter im Publikum beruhigt hatten, hob beide Hände und präsentierte die Innenflächen. »Ich gebe zu … Geschmack ist relativ. Trotzdem ist der Genuss nicht ganz ungefährlich, da die Maden sich teilweise magensaftresistent zeigen und der Verzehr zu ernsthaften Erkrankungen führen kann. Dies nur zur Erklärung des ungewöhnlichen Namens.«

Das nächste Bild erschien und Murscheidt zeichnete mit seinem Laserpointer die Umrisse des Insektes nach.

»Das ist unser Käsekapitän als adultes Tier. Er ähnelt unseren Fruchtfliegen, die uns in den warmen Monaten in den Obstschalen und in der Küche manchmal zur Weißglut bringen. Diese Fliege ist ein guter Zeitzeuge, da ihre Lieblingsspeise Kadaver sind, die bereits in kompletter Gewebsauflösung übergegangen sind. Auf einen menschlichen Leichnam bezogen reden wir von einer Liegezeit zwischen zwei bis drei Monaten. Sie ist trotz ihrer Größe von gerade mal fünf Millimetern recht produktiv. Nach einer Entwicklungszeit von circa drei, unter günstigsten Bedingungen auch nur zwei Wochen, ist ein Weibchen in der Lage, bis zu 500 Eier zu legen. Rechnen Sie damit, auf einer Leiche mehrere tausend Maden vorzufinden, die ihnen dann um die Ohren springen. Unter Berücksichtigung der Außentemperatur und der Entwicklungsstadien kann man mithilfe dieser Tiere die Liegezeit recht gut eingrenzen. Wenn ein Tatverdächtiger also angibt, den Verstorbenen definitiv vor drei Wochen noch gesehen zu haben und die Leiche voller Maden unseres Kapitäns sind, so dürfen Sie diese Aussage getrost infrage stellen.«

Welke sah Heimke ernst an. »Du räumst gleich sämtlichen Käse aus dem Kühlschrank, hast du das verstanden?«, flüsterte er.

»Nachdem ich jetzt wahrscheinlich einigen von Ihnen den Appetit auf Weichkäse genommen habe, werden Sie sicher ein großes Interesse daran haben, wie die Täterüberführung funktionierte.« Der Rechtsmediziner sah erwartungsvoll ins Publikum.

Der Beamer warf das nächste Bild an die Wand. Wieder war eine Fliege zu sehen.

»Bisher wissen wir im vorliegenden Fall lediglich, dass es sich um eine weibliche Leiche handelt, deren Liegezeit nach entomologischen Untersuchungen in diesem Grüngürtel circa drei Monate beträgt. Wir haben ein Obduktionsergebnis, welches ein Fremdverschulden nicht exakt belegen, aber auch nicht eindeutig ausschließen kann. Darüber hinaus haben wir einen Tatverdächtigen, dem man jedoch ein vermeintliches Delikt nicht nachweisen kann.« Murscheidt wandte sich dem Bild zu und zeigte in die Richtung der abgebildeten bläulich schimmernden Fliege.

»Bitte begrüßen Sie mit mir unseren Hauptdarsteller! Calliphora vicina.« Tosender Beifall und das Trommeln von Schuhen ließen den Saal erbeben.

»Das ist doch das Viech, diese Scheißhausfliege, die er uns im Wald gezeigt hatte, oder?«, murmelte Heimke in Welkes Richtung.

Der Hauptkommissar hatte die Arme verschränkt und strich sich mit der rechten Hand über seinen Vollbart, während er nickte, seinen Kollegen jedoch nicht ansah.