Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

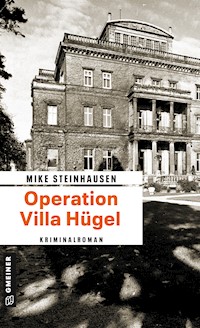

Februar 1943. Paddy Mayne und vier Kameraden von der britischen Spezialeinheit SAS landen mit dem Fallschirm im Ruhrgebiet. Ihr Ziel: Peilsender an die Villa Hügel anbringen, dem Wohnsitz der Familie Krupp, in der laut geheimen Informationen Hitler persönlich erwartet wird. In deutschen Uniformen finden sie sich im Land ihres Feindes wieder, eine lebensgefährliche Mission beginnt. Das Ziel scheint unerreichbar, denn die Villa ist der derzeit bestbewachte Ort im Deutschen Reich …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mike Steinhausen

Operation Villa Hügel

KRIMINALROMAN

Zum Buch

Out-of-area Februar 1943. Die Welt befindet sich mitten im Zweiten Weltkrieg. Churchill berät sich mit seinen Vertrauten, denn laut geheimen Informationen soll sich Adolf Hitler bald persönlich in der Krupp’schen Villa Hügel in Essen einfinden. Die Engländer versuchen diese Information für sich zu nutzen und planen eine Operation. Commander Paddy Mayne und vier Soldaten des Special Air Service werden ins Ruhrgebiet geschickt. Sie landen mit dem Fallschirm in der Nähe von Essen hinter feindlichen Linien. Ihr Ziel ist es, die Villa Hügel mit Peilsendern auszustatten. Doch bereits kurz nach der Landung haben sie Feindkontakt. Je näher sie dem Anwesen der Krupps kommen, desto schwieriger wird ihre Mission. Denn die Villa ist derzeit der bestbewachte Ort im Deutschen Reich.

Mike Steinhausen wurde 1969 in Essen geboren. Er ist Polizeibeamter und war mehrere Jahre als Zivilfahnder im Bereich der Drogenbekämpfung tätig. Sein Debüt als Autor gab er mit dem zeitgeschichtlichen Kriminalroman »Operation Villa Hügel«.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Sven Lang

Herstellung: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Ralph Crane / Getty Images

ISBN 978-3-8392-4128-8

Zitat

I agree to carry out arduous duties with no recognition, no rewards, no promotions, and no medals.

Ich werde beschwerliche Obliegenheiten ohne jede Anerkennung, Belohnungen, Beförderungen und Orden ausführen.

(Eid des Special Air Service (SAS))

Anfang

Nancy Leford saß in einem Vernehmungszimmer von Camp 020, eines im Westen Londons gelegenen Internierungslagers für feindliche Agenten. Ihr Lidschatten hatte dem vorangegangenen Tränenfluss nichts entgegenzusetzen gehabt. Ihre Finger zitterten, als sie das Foto anhob, welches auf dem Tisch lag. Dem einzigen Einrichtungsgegenstand, abgesehen von dem Stuhl, auf dem sie saß und den zwei der beiden Männer ihr gegenüber. Das Licht der Glühbirne über dem Tisch spendete keine optische Wärme. Vielmehr schien es, als verstärke es die düstere und bedrohliche Atmosphäre, welche die grauen Betonwände abstrahlten.

Sie sah Kurt. Den Mann, den sie liebte. Und gleichzeitig sah sie einen Fremden. Obwohl das Foto eine Schwarz-Weiß-Aufnahme war, nahmen die unterschiedlichen Grautöne nicht die Brutalität, welche von der Kopfwunde ausging, die beinahe die gesamte linke Hälfte des Gesichtes weggerissen hatte. Noch mehr aber als die zerstörte Gesichtshälfte wirkte auf sie das Auge des abgebildeten Toten. Der Blick war gebrochen. Auf eine Art und Weise, die den Eindruck vermittelte, dass er eine eingefrorene Momentaufnahme dessen war, was der Mann unmittelbar vor seinem Tod gesehen hatte.

Nancy spürte den Schauder, der sich in ihrem Rücken ausbreitete und in jede Faser ihres Körpers ausstrahlte. Unfähig sich dagegen zu wehren, erfasste sie diese so gewaltige Emotion, dass dies selbst den beiden Vernehmungsbeamten nicht entging. Einer der Männer knallte eine Aktentasche auf den Tisch. Nancy erschrak. Sie brauchte einen Augenblick, um sich von den Gedanken zu lösen, welche das Foto in ihr ausgelöst hatte. Nancy Leford betrachtete den Beamten. Dann blickte sie auf den Tisch. Die Tasche war aus einer ungewöhnlich hellen Reptilienhaut, und die Lichtstrahlen der Glühbirne brachen sich in den einzelnen Schuppen ihrer polierten Oberfläche, dass diese wie Perlmutt glänzten.

Der Mann entnahm eine Akte. Sie war nicht sonderlich dick. Die einzelnen Blätter waren mit einer Kordel verknotet. Der Aktendeckel aus grauer Pappe enthielt einen Stempel. Obwohl er für Nancy Leford auf dem Kopf stand, konnte sie ihn lesen. Denn sie kannte ihn: ›RAF Wycombe. Top Secret‹, las sie ab.

Es war der Ordner, den sie am Vormittag aus dem Büro der Air Base der Royal Air Force in Wycombe mitgenommen hatte.

»Auf Hochverrat steht die Todesstrafe, Frau Leford«, sagte der Beamte. »Und ich hege absolut keinen Zweifel daran, dass man Sie des Hochverrates für schuldig befinden wird.«

Einen Tag später entnahm Sir Winston Churchill in seinem Büro, in der Downing Street 10 in London, eine Zigarre aus der Holzkiste auf seinem Schreibtisch und fuhr in Gedanken versunken über die Banderole der La Corona, bevor er sie der Länge nach langsam unter seiner Nase entlanggleiten ließ.

Der Augenblick, in dem das Aroma des frischen Tabaks durch die Nase strömte, gehörte ebenso zu diesem Ritual, wie die Entnahme eines Holzscheites aus seinem Kamin, unmittelbar hinter seinem Schreibtisch, mit dem er das Fußende der Zigarre toastete.

Nachdem sich ein leichter Aschering gebildet hatte, warf Churchill das Holzscheit zurück ins Feuer, nahm den ersten Zug und behielt den Rauch einen Moment lang in der Mundhöhle, bevor er ihn langsam entströmen ließ. Der erste Zug barg das beste Aroma. Jeder weitere Zug löste Bitterstoffe aus dem Tabak, die mit zunehmender Rauchdauer den Genuss nahmen. Mit ein Grund, warum Churchill nur die halbe Zigarre rauchte. Ein weiterer Grund war sicherlich die Tatsache, dass eine hochwertige Zigarre durchaus eine Zeit von bis zu 90 Minuten in Anspruch nahm, um angemessen geraucht zu werden.

Das Gespräch am Vormittag beunruhigte den Premierminister immer noch. Churchill blickte zu dem Konferenztisch in seinem Büro, als könnte er so nochmals einen Blick auf die Personen werfen, die er kurzfristig zu diesem Treffen bestellt hatte: Sir Arthur Harris. RAF Bomber Command und Air Chief Marshal der Royal Air Force. Daneben Lieutenant Colonel Stewart Menzies. Leiter des britischen Auslandsgeheimdienstes Secret Intelligence Service (SIS).

Ihm gegenüber hatte Frederick Lindemann gesessen, Churchills engster Berater und Vertrauter, sowie David Petrie, Leiter des britischen Inlandsgeheimdienstes Military Intelligence Section Five, kurz MI5, und Vera Atkins vom Special Operations Executive (SOE). Eine ranghohe Offizierin des britischen Nachrichtendienstes, die schon mehrfach ihre besondere Befähigung in der Führung britischer Geheimdienstagenten im Ausland bewiesen hatte.

Churchill legte den Kopf etwas zurück und zog mit weit ausgeholtem Arm erneut langsam an seiner Zigarre, um die Hitze innerhalb der Tabakrolle nicht durch zu viel Sauerstoff derart zu erhöhen, dass sie die Aromen des Rauches beeinträchtigte. Jede Minute ein Zug. Alles andere war Blasphemie.

Die Luftoffensive auf das Deutsche Reich stand unmittelbar bevor. Zunächst ein großangelegter Luftangriff gegen Berlin am 2. März. Danach würde man sich dem Ruhrgebiet, der Waffenschmiede des Reiches, widmen. Und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, hatte Petrie geschildert, war es einem deutschen Spion gelungen, an geheime Informationen der Air Base der Royal Air Force in Wycombe zu gelangen. Der Military Base, von der aus die Luftangriffe auf das Deutsche Reich in wenigen Tagen starten würden.

Nancy Leford. Eine bis dato unauffällige Frau mittleren Alters. Unverheiratet. Kinderlos. Ohne weitere Familienangehörige. Bodenständig, konservativ, aber auffallend schüchtern, wenn nicht sogar verklemmt. Ohne jegliche Sozialkontakte in ihrem Privatleben. Dem deutschen Spion, der sich als ein Schweizer Geschäftsmann mit dem Namen Kurt Hölzl ausgegeben hatte, war es gelungen, Leford an sich zu binden. Etwas, was ihm nicht sonderlich schwergefallen sei, wie Petrie geschildert hatte. Leford verkörpere den Begriff der unscheinbaren, grauen Maus vortrefflich. Vernehmungen der Arbeitskolleginnen hatten ergeben, dass sich Leford, als sie mit Hölzl zusammen gewesen war, auffallend verändert hatte. Einige hatten angemerkt, dass er wohl der erste Kerl in ihrem Leben sei. Und wiederum einige meinten von vornherein gewusst zu haben, dass er sie ausnutze. Wegen was auch immer. Denn er sei ein Typ Mann, dem die Frauen reihenweise zu Füßen liegen müssten. Er passe schlichtweg nicht zu Leford.

Hölzl hatte Leford überreden können, geheime Unterlagen aus der Air Base zu schmuggeln. Er war insbesondere an den dort stationierten Flugzeugen interessiert gewesen. Also Typ, Waffenbestückung, Reichweite, solche Dinge. Hölzl hatte angegeben, Reifenlieferant zu sein. Er wollte, so Leford, einen großen Deal mit der RAF eingehen, in dem er Flugzeugreifen zu Sonderkonditionen anbot. Das Problem war, dass es bei der Festnahme zu einem Schusswechsel gekommen war, in dessen Verlauf Hölzl getötet wurde. Leford sei ahnungsloses Opfer. Eine alte Jungfer, die in naiver Blindheit auf den Charme des Deutschen hereingefallen war. Was Hölzl aber tatsächlich hatte erfahren und vor allem, was er nach Deutschland hatte übermitteln können, war derzeit noch nicht bekannt. Ebenso wenig, ob er Mittäter oder Mitwisser hatte. In letzter Konsequenz musste man davon ausgehen, dass Deutschland wusste, dass Großbritannien einen Offensivschlag gegen das Ruhrgebiet und Berlin plante.

Vera Atkins hatte zu Protokoll gegeben, dass es im Bereich der Villa Hügel, dem Familiensitz der Krupps, zu außergewöhnlichen Aktivitäten gekommen sei. »Hier könnte sich eine Erklärung für die Beobachtung unserer Informanten finden. Zunächst haben unsere Abhörspezialisten herausgefunden, dass der Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall von Rundstedt, nach Deutschland aufgebrochen ist. Darüber hinaus stehen wir im Kontakt mit dem Widerstand im Ruhrgebiet. Man berichtete uns, dass es zu ungewöhnlichen Vorbereitungen in der Villa Hügel, das ist der Sitz der Familie Krupp, kam. Höchste Geheimhaltungsstufe. Das Ungewöhnliche ist, dass die Villa Hügel nicht nur von der Polizei bewacht wird, sondern weiträumig von der Wehrmacht abgeriegelt wurde. Es läuft alles absolut konspirativ ab. Die immensen Sicherheitsvorkehrungen im Bereich der Villa Hügel lassen darauf schließen, dass etwas geplant ist. Nur wissen wir nicht, was. Auch unsere Abhörspezialisten haben nichts, was uns hilft, die Lage einzuschätzen. Das Einzige, was wir in Erfahrung bringen konnten, und ich bitte Sie um Ernsthaftigkeit, ist die Tatsache, dass in der Villa Hügel am kommenden Freitag, also in fünf Tagen, Forelle in Buttersoße serviert werden soll. Das lässt darauf schließen, dass von Rundstedt und Hitler in der Villa Hügel zusammenkommen.«

»Forelle in Buttersoße«, murmelte Churchill vor sich hin. »Man lernt nie aus. Forelle in Buttersoße. Hitlers Leibgericht.« Churchill schritt zu einem Vertiko und goss sich einen Cognac in einen der großen Schwenker, die neben der Karaffe standen. Kurz dachte er an das Gespräch mit Lindemann im Anschluss an die Konferenz. Frederick Alexander Lindemann, Sohn jüdischer Immigranten aus dem Elsass. Churchill schwenkte das Glas und betrachtete dabei in Gedanken versunken die ölig braune Flüssigkeit, bevor er das Glas anhob und einen Schluck nahm. Lindemann, den er nur Professor nannte. Seiner Meinung nach war der studierte Physiker ein sachlich nüchtern denkendes Genie. Seine Stärke war, dass sein Verstand und seine logischen Entscheidungen frei von jeglichen Gefühlsregungen waren. Er verstand es wie kein Zweiter, die komplexesten und auch kompliziertesten wissenschaftlichen Zusammenhänge in einer Form zu erklären, dass auch Churchill sie verstand. Mit ein Grund, warum Lindemann ihn seit den 1920er-Jahren als Berater begleitete.

Churchill betrachtete nachdenklich sein Glas. Er galt als Hardliner. Und er sah sich selbst so. Als weltmännischer Imperialist. Dennoch teilte er Lindemanns und Harris’ Meinung nicht ohne Vorbehalte. Immerhin plante Harris – streng ausgelegt – einen Verstoß gegen anerkanntes Kriegsrecht, in dem er den Schwerpunkt großflächig angelegter Bombardements mit der Aktion ›Moral Bombing‹ auf die deutsche Zivilbevölkerung richten wollte. Gleiches mit Gleichem zu begegnen, legitimierte damit nicht automatisch alles.

Die Tatsache, dass ausgerechnet Frederick Lindemann maßgeblich zur Ausarbeitung einer Kampagne strategischer Bombardierung der deutschen Zivilbevölkerung beitrug, die letztendlich dann auch durch die Regierung gebilligt wurde, verbesserte seine Position als Gegner dieser Vorgehensweise nicht wirklich. Churchill wollte der Argumentation, die Moral der Zivilbevölkerung könne durch diese Bombardierungen derart zermürbt werden, dass Deutschland lediglich die Kapitulation bliebe, nur bedingt folgen. Zwar zeigte die gleichgelagerte Taktik der Deutschen bei ihren Angriffen auf Städte in Großbritannien die von Lindemann und Harris beschriebene Wirkung. Man konnte sie seiner Meinung nach aber nicht auf Deutschland übertragen. Deutschland war nun mal keine Insel, die von jeglichen Transportwegen abgeschnitten werden konnte. Hätte Franklin D. Roosevelt nicht das Leih- und Pachtgesetz durch den Kongress gebracht … Großbritannien wäre keinen Pfifferling mehr wert.

Nein. Rein mit Luftangriffen war den Deutschen nicht beizukommen. Stalin war im Grunde genommen der Einzige, der über eine hinreichende Landstreitmacht verfügte, um sich den Deutschen in den Weg zu stellen. Aber neben der Tatsache, dass Stalin sicher alles andere als sein Wunschpartner war, war auch seine Armee alles andere als gut ausgerüstet. Und was war mit den Verbündeten Hitlers? Über Italien machte sich Churchill keine ernsthaften Gedanken. Italienische Heldensagen waren in der Regel dünne Bücher. Mussolini würde relativ schnell einknicken, wenn die ersten Angriffe aus dem Süden einsetzten. Aber die Japaner bescherten ihm einiges an Kopfzerbrechen.

Harris war erpicht darauf, endlich loszulegen. Und spätestens seit der ›Operation Millennium‹ im Mai 1942 auf Köln, hatte Harris seine bis dato zahlreichen Kritiker von seiner Vorgehensweise überzeugen können. Und, das musste Churchill zugeben, zunächst auch ihn. Harris ließ keine Gelegenheit aus, ihn bei ihren zahlreichen kontroversen Diskussionen an sein Zitat vom April 1941 zu erinnern: ›Es gibt 70 Millionen bösartige Hunnen, die einen sind heilbar und die anderen zum Schlachten.‹ Churchill dachte noch immer so. Aber es gab Dinge, welche seine Sichtweise beeinflussten, wenngleich er mit diesen Ansichten hinter dem Berg hielt.

Der Einsatz war durchgeplant und bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Und Churchill hatte sich nach der Zusammenkunft in Casablanca vor wenigen Wochen im Januar 1943 selbst unter einen gewissen Zugzwang gesetzt, in dem er sich nun auf die ersehnte Unterstützung der USA berufen konnte, er sich jedoch aufgrund der unter anderem beschlossenen verstärkten Luftangriffe auf Deutschland einer gewissen Erwartungshaltung ausgesetzt sah.

Und ausgerechnet jetzt präsentierten die Geheimdienste die Festnahme eines Spions, der womöglich ihr Vorhaben erkannt und diese Informationen dem Reich übermittelt hatte. Forelle in Buttersoße …

Erneut rief sich der Premier das Gespräch mit Lindemann in Erinnerung:»Spielen wir mal den Eventualfall durch«, sagte Churchill, der sich nach vorn beugte und Lindemann mit der flachen Hand auf sein Knie schlug. »Nehmen wir mal an, Hitler kommt tatsächlich in die Villa Hügel. Wäre das nicht eine Chance?«

»Ihn zu liquidieren? Haben Sie Harris schon gefragt, was er davon hält?«

Churchill lehnte sich zurück und verzog das Gesicht. »Ich will ja nicht schon wieder eine Diskussion darüber starten, ob die Luftoffensive den von Ihnen berechneten Erfolg hat. Und ich bleibe dabei. Von mir aus sollen diese Hunnen ausgemerzt werden, dass nie wieder jemand unter ihrem kriegslüsternen Charakter zu leiden hat. Aber mir geht es um etwas anderes. Harris fehlt die Weitsicht. Selbst wenn das Ziel erreicht würde, die deutsche Bevölkerung zu demoralisieren. Die Industrie zu schwächen. Die Transportwege in den Osten zu zerstören. Ja, selbst wenn es gelänge Deutschland zu einer bedingungslosen Kapitulation zu bringen, so würde man sich ganz anderen Herausforderungen zu stellen haben. Das Deutsche Reich müsste man wieder aufbauen. Die Industrie. Die Infrastruktur. Es muss entnazifiziert werden. Weiß der Teufel, wie lange man dort gebunden wäre, und vor allen Dingen, wie viel das alles kosten würde. Herrgott! Halb Großbritannien liegt in Schutt und Asche! Es ist genug Unrat vor der eigenen Haustür zu kehren!«

Frederick Lindemann nickte. »Gut. Ich gebe Ihnen recht. Hitler zu liquidieren, würde die Sache mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erheblich beschleunigen. Und sicher eine Menge Kosten und auch Menschenleben sparen. Aber bleiben wir realistisch. Wir greifen zur Nachtzeit an. Deutschland ist verdunkelt. Das Zielgebiet zu finden, ist nicht das Problem. Aber ein einzelnes Gebäude? Woher wollen wir genau wissen, wann exakt Hitler im Haus ist? Wir können sicher schlecht eine Fliegerstaffel einige Stunden im Rundflug über der Villa Hügel kreisen lassen und auf dem Vorplatz der Villa einen Posten stellen, der mit einer roten Fahne winkt, wenn Hitler eintrifft. Winston! Wir kommen nicht an ihn heran! Und es bleibt keine Zeit mehr, unsere Spionage derart auszurichten, dass wir noch brauchbare und verwertbare Informationen bekommen könnten.«

Churchill fuhr sich mit seiner linken Hand müde über das Gesicht. »Das weiß ich doch auch alles. Aber wir sollten trotzdem versuchen, diese Chance nicht ungenutzt zu lassen. Verstehen Sie mich, Frederick?«

Lindemann betrachtete den Premierminister, der ihn erwartungsvoll ansah. Ihm ging es nicht wie Harris um das Ausradieren des Deutschen Reichs. Seine Berechnungen, seine Empfehlungen waren sachlich begründet. Lindemann hasste das Nazitum. Aber er hasste keine Menschen. Das gezielte Töten von Zivilisten, zumindest die Inkaufnahme Abertausender Toter, war etwas, was unter den gegebenen Umständen unvermeidbar war.

Lindemann atmete tief aus. Wie unter einer Last. »Es gibt da eine neue Entwicklung. Sie befindet sich noch im Versuchsstadium.«

»Weiter«, sagte Churchill. Er wusste, dass er Lindemann am Haken hatte.

»Es ist ein neues Ortungssystem.«

»Weiter!«

»Unser neues H2S-Ortungssystem dürfte Ihnen ja bekannt sein?« Eine rhetorische Frage. Churchill selbst hatte den Bau dieses neuen Radarortungssystems vorangetrieben.

»Welches, wie Sie zugeben müssen, recht gute Erfolge aufweist«, sagte Churchill nicht ohne einen gewissen Stolz.

»Ohne Zweifel. Aber die Detailtreue ist verbesserungswürdig. Wir sind zwar in der Lage zu erkennen, ob es sich um ein Waldgebiet, eine Stadt oder etwas anderes handelt. Aber gezielt ein bestimmtes Gebäude …«

Churchill lehnte sich zurück und grinste Lindemann an. »Lassen Sie mich raten«, sagte er, während er mit seinem rechten Zeigefinger auf Lindemann zeigte.

Lindemann hob beschwichtigend die Hände. »Bevor Sie sich falsche Hoffnungen machen …«

Der Premier lachte. »Wenn es dazu keinen Anlass gäbe, würden Sie mir keinen Vorschlag unterbreiten wollen. Aber gut! Ich versuche mich in Zurückhaltung. Sie sind dran!«

»Es gibt da einen Prototyp. Er besteht zu einem Teil aus dem H2S-System, welches sich in einem unserer Bomber befindet. Das Radargerät erkennt die Geländestruktur. An sich noch nichts Beeindruckendes. Ein weiteres Gerät fungiert als Sender und bestimmt ein Angriffsziel. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Neuentwicklung. Wir haben eine Bombe gebaut, die mit einem Zielmechanismus versehen ist. Innerhalb dieses Mechanismus befindet sich ein Empfänger. Wenn die Bombe gezündet wird, folgt sie dem Signal des Senders und steuert auf ihn zu. Geplant ist dieses System bei der Luftunterstützung unserer Infanterie. Im Kampf können sie mit diesem Gerät ein Ziel markieren, welches von der Bombe zerstört wird. Wir können … könnten zukünftig – wie bei einem chirurgischen Eingriff – innerhalb eines Einsatzes den Feind in unmittelbarer Nähe unserer Soldaten angreifen, ohne unsere Truppen zu gefährden.«

Winston Churchill richtete sich auf. »Sie behaupten also, dass bei Ihnen in einer Schublade ein Gerät liegt, welches selbstständig ein Ziel findet, wenn dieses markiert wird?«

Lindemann nickte. »Bevor Sie mich jetzt aber festnageln: Wir haben das System noch nicht im Einsatz getestet. Es hat bei einem ersten Versuch lediglich auf 800 Metern funktioniert. Darüber hinaus müssen wir die Energieversorgung des Senders verbessern, von dem wir lediglich drei Prototypen besitzen. Die Batterieleistung beträgt maximal 36 Stunden. Aber der entscheidende Knackpunkt ist, dass das Gerät in unmittelbarer Nähe der Villa Hügel platziert werden muss. Etwas, was wohl nicht nur meiner Meinung nach unmöglich sein dürfte.«

Churchill löste seinen Blick von dem Konferenztisch.

Lindemann hatte recht. Es war nicht möglich. Nochmals nahm der Premier einen großzügigen Schluck aus seinem Glas und verfolgte die Wärme, die sich über seine Speiseröhre hinunter bis zum Magen ausbreitete. Dann griff er zum Telefon. »Schicken Sie den Leiter der SAS zu mir! Unverzüglich. Und sagen Sie Lindemann, dass er zu mir kommen soll!«

28. Februar 1943

Ruhig glitt die Handley Page H.P.54 Harrow durch den Nachthimmel des Ruhrgebietes. Das monotone, dumpfe Geräusch ihrer beiden Bristol Pegasus Motoren war das Einzige, was die Männer hörten. Sie sprachen nicht. Denn es war bereits alles gesagt worden. Jeder von ihnen wusste, was sie in den nächsten Stunden und Tagen erwarten konnten und was man von ihnen erwartete. Sie waren erfahrene Soldaten. Von Commander Blair Mayne persönlich für diese Aufgabe ausgesucht. Blair Mayne, den sie alle Paddy nannten. Als Mayne an sie herantrat, antworteten sie mit dem Zitat, welches zum Motto des Special Air Services gehörte: ›Who dares wins.‹

Paddy Mayne hatte betont, dass es sich um eine freiwillige Aufgabe handeln würde. Doch er wusste, dass jeder dieser Männer, die er seit Langem persönlich kannte, sich dieser Aufgabe stellen würde. Denn die Männer des SAS waren keine gewöhnlichen Soldaten. Sie waren die Bad Company, die dann zum Einsatz kam, wenn ein Auftrag anscheinend nicht durchführbar war. 1941 von dem schottischen Oberstleutnant der Britisch Army David Stirling gegründet, war die Hauptaufgabe der SAS der Kampf hinter den feindlichen Linien. Sie waren Spezialisten für Sabotageakte. Für Aufklärung und Befreiung britischer Soldaten und Zivilisten. Die Männer zeichneten sich alle durch besondere Verdienste im Kampf gegen den Feind aus. Sie waren Spezialisten im Guerillakampf, verfügten über außergewöhnliche Kenntnisse im Umgang mit Sprengstoffen und jeder von ihnen war sogar ohne Waffen eine todbringende, instinktgesteuerte Kampfmaschine, die ihre Aufgabe, wenn nötig, mit einer lautlosen Präzision ausführte und somit dem Gegner nicht den Hauch einer Chance bot. Ja, man konnte sagen, dass jeder Einzelne von ihnen ein Kriegsheld war. Helden eines Krieges, der für jeden von ihnen wenig Großartiges hatte. Und genau wie seine Männer hoffte Mayne darauf, dass der Tag, für den sie seit Ausbruch des Krieges gekämpft hatten, nicht mehr fern war.

Unmittelbar vor jedem Einsatz der SAS kehrte eine beinahe meditative Ruhe ein, die jeden der Männer erfasste. Es schien, als wollte die Psyche eine Bilanz des bisherigen Lebens ziehen. Paddy Mayne kannte diesen Zustand. Ein Gefühl, welches alles um ihn herum zur Bedeutungslosigkeit degradierte. Er sah seine Männer an. Junge Männer, die eigentlich ein unbeschwertes Leben verdient hatten. Ein Leben, erfüllt von nichtigen Sorgen. Mädchen. Musik. All die Dinge, welche die Jugendzeit zu etwas Besonderem im Leben eines jeden Menschen werden ließ.

Seine Männer waren jung. Aber das, wofür sie sich entschieden hatten, was sie erlebten, ließ keinen Platz für sentimentale Gedanken an eine unbeschwerte Jugend. Jeder von ihnen war auf seine Art und Weise gealtert. Mehrfach.

Paddy Mayne dachte an seine eigene Sturm- und Drangperiode in Irland. Es hatte ihm, neben der Tatsache, dass er ein hervorragender Boxer war, eine großartige Rugby-Karriere bevorgestanden. Ruhm, Geld und der Luxus, vielleicht ein bisschen verrückter sein zu dürfen als andere. All die Sorgen und Ängste der damaligen Zeit, die ihn verunsicherten, all diese Sorgen würde er seinen Männern wünschen. Doch der Krieg hatte seinem, ihrem Leben, eine andere Richtung gegeben. Es würde für seine Männer diese Art der Erinnerung nie geben.

Als Rommel in Afrika die Oberhand gegenüber den Alliierten gewann, wurde Paddy Mayne von David Stirling selbst für die SAS ausgewählt. Maynes Ruf als unerschrockener und außergewöhnlich fähiger Soldat eilte ihm voraus.

Paddy Mayne erinnerte sich gut an damals. Mit Begeisterung hatte er seinerzeit die Gründung der SAS verfolgt. Die Hartnäckigkeit, die Begeisterung, mit der Stirling sein Projekt trotz herber Rückschläge und beinahe nicht vorhandener Akzeptanz verfolgt hatte, faszinierte ihn ungeheuer. Paddy Mayne schmunzelte immer wieder bei der Vorstellung, wie David Stirling, als er seine Idee der SAS beim Hauptquartier des Oberkommandos vortragen wollte und bereits von den Wachen abgewiesen worden war, heimlich in das Gebäude des Hauptquartiers geklettert war.

Sein Ziel war General Auchinleck gewesen. Er hatte mit ihm persönlich reden müssen. Stirling hatte gewusst, dass seine Idee, auf dem üblichen Dienstweg vorgetragen, bereits in den unteren Reihen der Kommandokette abgeblockt worden wäre.

Mayne erinnerte sich gern an Stirling, der bei ihren gemeinsamen Abenden erzählt hatte, wie er sich nach dem Überwinden der Mauern des Hauptquartiers in ein Büro flüchtete. Aber es war nicht irgendein Büro gewesen, in dem er sich versteckt hatte. Stirling war geradewegs in das Büro des für den Nahen Osten zuständigen Deputy Commander General Ritchie gelaufen, der ihn mit großen Augen angesehen hatte.

Stirling hatte gewusst, dass sein Weg hier ein Ende haben würde. Und mit aller Wahrscheinlichkeit auch seine Karriere bei den britischen Streitkräften. Doch es war alles anders gekommen. General Ritchie hatte nicht die Wachen gerufen. Er hatte dem jungen Soldaten zugehört. Stirling hatte mit seiner typischen ansteckenden Begeisterung seine Idee geschildert und General Ritchie hatte diese kurz darauf Auchinleck vorgetragen. Die SAS war geboren.

Und eines Tages hatte plötzlich Oberstleutnant der Britisch Army David Stirling vor Mayne gestanden.

Paddy Maynes unerschrockener Ruf war ihm schon nach kurzer Zugehörigkeit auch bei der SAS vorausgeeilt. Schlecht ausgebildet und vor allen Dingen schlecht ausgestattet, entwickelte er ein Improvisationstalent, welches derartige Erfolge bei der Feindesbekämpfung zeigte, dass Mayne nach Stirlings Gefangennahme im Januar 1943 als Commander die 1. SAS übernahm.

Doch dieses Mal war alles anders. Mayne wusste, dass dies kein Einsatz wie all die anderen war. Es war eine Mission, die nie in den Befehlsbüchern zu lesen sein würde. Eine Mission, die, unabhängig davon, ob sie gelang oder fehlschlug, niemals stattgefunden hätte. Unbewusst fasste seine rechte Hand an seine Brusttasche. Mayne fühlte das Metallröhrchen. Ob er die Zigarre darin tatsächlich rauchen würde, wenn es vorbei war?

›Rammen Sie ihnen das Teil in den Hintern!‹, hatte Churchill zu ihm gesagt, als er ihm das Röhrchen einem Orden gleich in die Brusttasche gesteckt und ihm anschließend erstaunlich fest auf die Schulter geschlagen hatte.

Wieder wanderte sein Blick zu seinen Männern. Sie schienen in einer anderen Welt. Saßen dort nahezu leblos. Keine Regung war in ihren schwarz gefärbten Gesichtern zu erkennen. Und das Helle ihrer Augen stach aus den dunklen Gesichtern derart hervor, dass ihr Aussehen tatsächlich etwas Dämonisches hatte. Sie alle trugen ihre Springanzüge. Jeder von ihnen war mit seinen Gedanken allein. Mayne kannte diese Gedanken. Oft hatte er die gleichen. Das Vorbereiten auf einen möglichen Tod. Die Akzeptanz eines zu erwartenden, mitunter unausweichlichen Endes. Denn die Männer wussten, dass dieses Mal ihr Überleben mehr vom Glück abhing, als von ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten. Diese Akzeptanz nahm den Männern die Angst, gab ihnen die Fähigkeit zu funktionieren, um in ausweglosen Situationen nicht in Panik zu verfallen und ihre Aufgaben zu erfüllen.

Links, neben Paddy Mayne, saß Toby Barrow. Sein Blick war starr geradeaus gerichtet. Wie die Blicke der drei anderen Männer. Die Blicke von Edward Jones, Clark Baker und Ted Meanson.

Die Männer hatten nur leichte Waffen dabei. Ein kurzläufiger Karabiner der Marke Mauser Typ 98k, eine Pistole Walther P38, mehrere Handgranaten. Alles aus deutscher Produktion. Zusätzlich Ersatzmunition, ihre Nahkampfwaffen, zu denen unter anderem mehrere Kampfmesser gehörten, ein Kompass, leichtes Werkzeug sowie Verbandsmaterial und Medikamente. Dazu eine Ration Lebensmittel.

Aber die Männer sollten nicht kämpfen. Ihre Aufgabe war es, jeden ihrer mitgeführten Rucksäcke ans Ziel zu bringen. Dies hatte oberste Priorität. Diese Rucksäcke waren das, worum es ging. Insgesamt drei, die dem Krieg eine entscheidende Wendung geben würden, sollte es Mayne und seinen Männern gelingen, sie an ihren Bestimmungsort zu bringen.

Die Gruppe war klein. Zu klein, um sich einem Gegner in einer Schlacht zu stellen, aber gleichzeitig lag in der Größe der Gruppe ihre Stärke. Sie konnten schnell unterwegs sein, und die Möglichkeit, sich unauffällig einem Ziel zu nähern, war mit einer Handvoll Leuten deutlich größer.

Mayne schob den linken Ärmel seiner Fliegermontur ein Stück hoch und sah auf seine Uhr. Es war eine besondere Uhr. Ein Chronograf, den nur Männer deutscher Spezialeinheiten der Luftwaffe trugen. An sich, fand Mayne, eine gelungene Uhr, wenn nicht dieses verhasste Hakenkreuz von seiner wahren Herkunft zeugte. In wenigen Minuten würden sie sich bereit machen. Dann würde sich die Klappe des Transportflugzeuges öffnen. Sie würden zur Absprungrampe gehen, die Karabiner ihrer Fallschirme in die Seilvorrichtung des Flugzeuges einklinken und einer nach dem anderen in die unbekannte Schwärze springen.

Mayne schob den Ärmel zurück. Er umklammerte den Lauf seines deutschen Schnellfeuergewehres, welches zwischen seinen Beinen stand. Er spürte die Kälte des Metalls durch seine Handschuhe.

Bisher schienen die Deutschen sie noch nicht bemerkt zu haben. Zu groß war offensichtlich deren Überheblichkeit nach den erfolgten Angriffen auf die britische Insel. Er hoffte, dass dies so blieb und sie nicht gezwungen wurden, außerhalb der berechneten Koordinaten zu landen. Mayne rückte seinen Kragen zurecht. Die deutschen Uniformen waren ungewohnt und der harte Stoff rieb an seinem Hals. Wieder wanderten seine Augen über die Gesichter der Männer. Die schwarz-grüne Tarnfarbe, die sie aufgetragen hatten, nahm ihnen die vertraute Persönlichkeit. Und auch die fremden Uniformen trugen dazu bei, dass Paddy Mayne Männer sah, die er nicht zu kennen schien. In der Tat, er erkannte deutsche Soldaten. Aber warum kam kein Hass in ihm auf?, fragte er sich. Weil sein Verstand ihm sagte, dass es seine Kameraden waren? Gab es denn etwas, was einen Deutschen als Deutschen erkennbar machte? Waren sie tatsächlich anders? Bösartig? Mayne sah weiter auf seine Männer. Nein. Man hätte zwischen ihnen deutsche Soldaten setzen können. Es hätte keinen Unterschied gemacht. ›Wenn der Respekt vor einem Menschen zu groß wird, so groß, dass er dich zu Boden zu drücken scheint, dann stelle ihn dir nackt vor!‹, hatte sein Vater ihm immer gesagt. ›Du wirst sehen, er unterscheidet sich nicht von den anderen. Nicht von dir. Nicht von mir. Nackt sind wir alle gleich!‹

Sein Vater hatte recht. Mayne war sich bewusst, dass auch die meisten Deutschen einfache Befehlsempfänger waren. Väter. Ehemänner. Und in Friedenszeiten vielleicht sogar Freunde.

Wieder schob Mayne den Ärmel seiner Jacke hoch und sah auf seine Uhr. Noch fünf Minuten …

Der Nachthimmel wurde in ein gleißendes Licht getaucht. Schlagartig. Mayne hörte, wie das Motorengeräusch der Handley Page H.P.54 Harrow zu einem lauten Dröhnen anschwoll. Spürte das aufkommende Vibrieren, welches sich von den Motoren auf den Rumpf des Flugzeuges übertrug und die Männer aus ihrer Trance riss. Unmittelbar darauf waren die Detonationen der Flugabwehrgeschütze zu hören, die im Inneren der Transportmaschine wie explodierende Feuerwerkskörper klangen. Die Männer sprangen auf. Mayne stolperte zur Pilotenkanzel, da der Pilot durch waghalsige Flugmanöver versuchte, der Flugabwehr am Boden ein möglichst schlechtes Ziel zu bieten.

»Ihre Männer sollen sich bereit machen!«, schrie der Pilot gegen das Dröhnen der Motoren und die Explosionen der Flakmunition an.

»Wie weit bis zum Ziel?«, rief Mayne.

»Circa acht Meilen!«

Mayne taumelte zurück in den Laderaum. »Fertig werden, Mädels! Wir gehen raus«, rief er. Sofort begaben sich die Männer zur Absprungrampe. Einer nach dem anderen klinkte seinen Karabiner in die Vorrichtung, welche nach dem Sprung aus der Maschine den Schirm automatisch öffnen würde.

»Wie weit noch?«, rief Ted Meanson.

»Wir sind fast über dem Zielgebiet!«, schrie Mayne gegen das immer heftiger werdende Flakfeuer an.

Die Männer sahen durch die Fenster der Maschine. Sie flogen in einer Höhe von vielleicht tausend Metern. Der Tag war günstig gewählt. Der Himmel war wolkenverhangen und bot dem Mond keine Möglichkeit, das Land unter sich zu beleuchten. Einige Raketen, die in der Nähe der Maschine detonierten, erhellten die Umgebung für einen Augenblick, um den Flakgeschützen die Möglichkeit zu geben, ihre Leuchtspurmunition ins Ziel zu bringen.

Die Maschine wurde zur Seite gerissen. Die Männer stürzten, dabei drohten die Seile ihrer Fallschirmmonturen sich ineinander zu verfangen. Das Dröhnen der Motoren verwandelte sich in ein hohes Kreischen. Im Schein einer weiteren Leuchtrakete sahen die Männer, wie eine dicke schwarze Wolke aus einem der beiden Triebwerke drang.

Die Schnauze des Flugzeuges veränderte die Lage, zeigte fast senkrecht Richtung Erdboden. Noch bevor sich die Männer erheben konnten, wurden sie erneut durch die Gegend gewirbelt. Schlugen hart gegen die Flugzeugwände.

»Treffer!«, hörte Mayne den Pilot rufen. Weitere Worte wurden von den Geräuschen um sie herum verschluckt. Dann bemerkten die Männer, wie sich die Maschine anhob. Dem Piloten war es gelungen, den Sturzflug abzufangen und die Maschine zu stabilisieren.

Das Flugzeug war zwar wieder halbwegs unter Kontrolle, aber sie waren dem Feind näher, als sie sich wünschten.

»Raus«, schrie Mayne.

Clark Baker rappelte sich auf und öffnete die Absprungklappe. Sofort schlug den Männern ein mörderischer Wind entgegen, der sich binnen Bruchteilen einer Sekunde in einen gewaltigen Sog verwandelte und an den Männern zerrte.

Die Männer der SAS vergeudeten keine Zeit. Einer nach dem anderen sprang aus dem Flugzeug. Für einen Moment verlor Mayne die Orientierung. Er drehte sich mehrmals, als er aus der Maschine sprang, bis ein gewaltiger Ruck ihn erfasste und der geöffnete Schirm ihn mit brachialer Gewalt nach oben riss.

Sie waren draußen. Das Geräusch des getroffenen Flugzeuges entfernte sich rasch. Schon bald wurde es vom Bodenfeuer übertönt. Das Einzige, was er nun wahrnahm, war das Pfeifen des Windes, der sich an seiner Kleidung und seiner Gesichtshaut zu schaffen machte, und das dumpfe Geräusch der Flugabwehrgeschütze tief unter ihm. Mayne erkannte, wie die mächtigen Bodenscheinwerfer der Deutschen dem Flieger folgten. Auch die Detonationen der Flakabwehr bewegten sich mit der Maschine. Die Männer befanden sich in der schlimmsten Situation. Solange sie in ihrem Schirm zu Boden glitten, waren sie hilflose Ziele. Wie schon so oft spürte Mayne diesen enormen Adrenalinausstoß. In einer Form, die man nur wahrnahm, wenn man dem Tod direkt in die Augen sah. Mayne versuchte durch die Dunkelheit hindurch die anderen Männer zu finden. Doch das Einzige, was er bemerkte, waren die wenigen Lichter der Stadt unter ihm. Plötzlich erhellte sich der Himmel. Mayne erblickte die dicken Strahlen der Scheinwerfer, die im Zickzackkurs den Himmel absuchten. Wenn sie ihn jetzt erfassten, war er ein leichtes Ziel. Mayne spürte sein Herz bis zum Hals klopfen. Fühlte das Pochen seines Blutes in den Schläfen. Die Zeit schien für ihn auf einmal eine neue Dimension anzunehmen. Unendlich lang dehnten sich die nächsten Sekunden. Er hörte in der Ferne ein lautes Grollen und als er den Kopf zur Seite nahm, sah er in Bodennähe kurz das Aufleuchten einer Stichflamme. Mayne konnte die Entfernung nicht abschätzen, aber die Detonation kam aus der Richtung, in der das Flugzeug verschwunden war. Von unten tauchte ein Lichtkegel auf. Er tanzte regelrecht unter seinen Füßen. Instinktiv hob Commander Mayne die Füße an, als wollte er vermeiden, den Lichtschein zu berühren. Abrupt drehte der Lichtkegel nach links ab, suchte nun in unruhigen Bahnen neben ihm. Dann wanderte der Suchscheinwerfer über ihn hinweg, um sich anschließend zu entfernen.

Mayne kniff die Augen zusammen, als könne er so die Dunkelheit besser durchdringen. Er versuchte einzuschätzen, wann er mit der Landung zu rechnen hatte. Mit beiden Händen hielt er sich an dem Seilzug des Fallschirmes fest, der ihm bescheidene Möglichkeiten der Kurskorrektur einräumte. Plötzlich schälten sich aus dem Dunkel die Wipfel einiger Bäume heraus. Mit einem leichten Rascheln glitten seine Stiefel über das Astwerk hinweg. Die Wolkendecke riss auf, und Mayne konnte den Boden direkt unter ihm erkennen. Er sah eine weitere Baumgruppe, davor einen Acker, den er in wenigen Sekunden überfliegen würde. Er wollte es vermeiden, in die Baumgruppe zu rasen. Er flog ungefähr in einer Höhe von fünf Metern. Aber in Anbetracht des Gewichtes seines Rucksackes und der hohen Geschwindigkeit, mit der er unterwegs war, konnten diese fünf Meter tödlich sein. Fieberhaft versuchten seine Augen die Dunkelheit zu durchdringen. Mayne erblickte eine Lücke in der Baumreihe, die er ansteuerte. Mit beiden Händen löste er den Schirm. Paddy Mayne schlug hart auf den Boden und rollte sich zur Seite, um der Wucht des Aufpralls etwas von seiner Kraft zu nehmen. Mehrfach überschlug er sich, bis er hart gegen einen Baumstamm stieß. Für einen Augenblick war er benommen. Rang nach Luft. Die harte Landung schien seine Atmung blockiert zu haben. Er musste sich erst mal sammeln. Das Atmen fiel ihm schwer. Etwas brannte höllisch in seiner linken Seite. Mayne setzte sich auf und löste den Rucksack, der ihn zu Boden zog.

Er bemühte sich, seine Atmung unter Kontrolle zu bringen. Dann lauschte er in die Dunkelheit hinein. Nichts. Absolute Stille. Nur sein unterdrücktes Schnaufen war zu hören. Instinktiv wanderte seine Hand zu der Stelle, die schmerzte. Fürchterlich schmerzte. Vorsichtig berührten seine Finger die Wunde. Mayne fühlte etwas. Einen Fremdkörper, der sich in seine Seite gebohrt hatte. Er widerstand dem Drang, sich den Gegenstand aus der Wunde zu ziehen. Zu groß war das Risiko, dass ein Blutgefäß verletzt war und er verbluten könnte, da der Gegenstand nahe seiner Niere steckte. Er hoffte, dass dieses stark durchblutete Organ nicht verletzt war. Wenn dem so wäre, war er ohnehin erledigt. Aber vielleicht blieb ihm noch etwas Zeit, um seine Männer zu erreichen. Mayne erhob sich. Schwerfällig. Bei jeder Bewegung bohrte sich der Gegenstand tiefer in seine Wunde. Er blickte an sich herunter und sah, dass ein Ast in seiner Seite steckte und deutlich herausstand. Wie tief sich der Ast in seinem Körper befand, vermochte er nicht zu schätzen. Er wusste, dass ihm nicht viel Zeit blieb. Die Stille, die ihn umgab, die in einem geradezu grotesken Gegensatz zu dem ohrenbetäubenden Lärm des Beschusses stand, war trügerisch. Die Deutschen wussten, dass es nur ein feindliches Flugzeug gewesen sein konnte, welches den Nachthimmel durchquert hatte. Sonst hätten sie es nicht beschossen. Daran gab es für ihn keinen Zweifel. Und ebenso zweifelte er nicht daran, dass der Feind bereits unzählige Gruppen von Spähern ausgesandt hatte. Sie würden ihn jagen. Gnadenlos jagen. Doch noch hatte er einen Vorsprung. So hoffte er zumindest. Er ging zu einem Baum und lehnte sich dagegen. Dann zog der Commander sein Kampfmesser aus der Scheide, die an seiner Wade befestigt war. Er fasste den Ast, holte tief Luft und hielt den Atem an. Mit einem kurzen Ruck kappte er den Ast direkt über der Wunde. Der Schmerz, der in Bruchteilen von Sekunden sein komplettes Denken einnahm, ließ Übelkeit in ihm aufsteigen. Er sank auf die Knie und übergab sich. Mayne wusste, dass diese Wunde ihm nicht die notwendige Zeit lassen würde, ihren Plan in die Tat umzusetzen, wenn es ihm nicht gelang, zum Treffpunkt zu kommen. Ein alter Bootssteg in der Nähe des eigentlichen Ziels. Dort wartete ein Kontaktmann, der ihnen behilflich sein würde. Notdürftig, mit zitternden Händen, legte er sich einen Verband an. Mayne sah sich um und entdeckte seinen Schirm in ein paar Metern Entfernung. Schnell faltete er ihn zusammen und versteckte ihn unter einigen Ästen.

*

Hundert Meter weiter lag Toby Barrow im Gebüsch. Tief presste er seinen Körper ins Erdreich. Die deutschen Soldaten suchten die Gegend ab. Barrow wusste nicht, ob sie von ihrer Landung Kenntnis hatten oder ob es sich um eine Routinepatrouille handelte, die stets dann nach vermeintlichen Fallschirmjägern suchte, wenn ein feindliches Flugzeug in den Luftraum eingedrungen war. Barrow konnte deutlich ihre Stimmen hören. Und das, obwohl sie sich bemühten, leise zu sprechen. Er spähte über ihre Köpfe. Sein Fallschirm befand sich wenige Meter über den deutschen Soldaten. Ein einziger Blick nach oben oder eine verräterische Brise würden ihn in echte Bedrängnis bringen. Er fürchtete nicht um sein Leben. Sein Gewehr war entsichert. Selbst wenn sie den Fallschirm sahen, hatte er das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Doch eine Schießerei und mehrere tote Soldaten würden ihren Plan enorm gefährden. Solange man nicht mit ihnen rechnete, konnten sie sich im Feindesgebiet bewegen. Aber hatte man von ihrer Landung Kenntnis, so waren ihre Chancen gleich null. Man würde sie erbarmungslos jagen.

Der deutsche Aufklärungstrupp entfernte sich. Barrow sah auf die Uhr. In wenigen Stunden musste er am Treffpunkt sein, sonst würde der Trupp ohne ihn losmarschieren. Es galt, seine Position herauszufinden. Er ließ den Rucksack im Gebüsch, kletterte den Baum hinauf und bekam tatsächlich den Schirm zu fassen, der sich allerdings zu stark im Geäst verhakt hatte, sodass es ihm nicht gelang, ihn zu lösen. Barrow musste ihn verstecken. In wenigen Stunden würde es hell werden und der Schirm würde gefunden werden. Toby Barrow zog sich langsam hoch und ergriff mit einer Hand den Ast, an dem der Schirm hing. Mit der andern Hand zog er sein Kampfmesser hervor. Leine für Leine durchtrennte er, bis der Schirm mit einem leisen Rascheln zu Boden glitt und sich beinahe sanft über das modrige Laub legte.

*

Commander Mayne kam nur langsam voran. Eine Vielzahl gestandener Männer hätte dem Schmerz, welcher der Ast in seiner Seite verursachte, nichts entgegenzusetzen gehabt. Aber Commander Mayne war aus anderem Holz geschnitzt. Trotzdem kostete es ihn Kraft. Seine Kleidung war schweißgetränkt. Nach kurzer Zeit legte er seinen Rucksack ab. Zu schwer wog die Last, die ihn zusätzlich schwächte. Er entnahm eine Landkarte, versteckte den Rucksack, wie er seinen Fallschirm getarnt hatte, und machte sich auf den Weg, um einen Hinweis auf die derzeitige Position zu erhalten. Er war in unmittelbarer Nähe eines Ackers gelandet, den er vor seiner Landung überflogen hatte. Also musste sich nicht allzu weit entfernt eine Straße befinden. Mayne zog seine Pistole hervor und schritt, jede Deckung ausnutzend, in südliche Richtung. Immer wieder blieb er stehen und lauschte. Die Nacht hatte ihren eigenen Charakter. Jedes Geräusch, jedes Rascheln wurde zu einem potenziellen Feind. Jeder Gegenstand, jeder Baum, jedes Gebäude erwachte in der Finsternis zu einem bedrohlichen Etwas. Dann spürte er, dass der Boden unter seinen Füßen sich fester anfühlte. Mayne schritt weiter. Er machte eine Fahrspur aus. Dazwischen wuchs Gras. Es musste ein Weg sein, den der Bauer mit seinem Trecker oder seinem Fuhrwagen benutzte. Der Commander sah sich um. Um auf eine Straße zu gelangen, müsste er seine Deckung aufgeben, was er ungern tat. Mayne schaute nach oben. Der Himmel war wolkenverhangen, doch es gab Momente, wo die Wolkendecke aufriss. Der Commander lotete seine Chancen aus. Er war verletzt. Nur war das nicht sofort zu erkennen. Mayne sprach kein Deutsch. Einer Kontrolle konnte er somit nicht standhalten, jedoch war er ohne Kenntnis seiner Position aufgeschmissen. In wenigen Stunden würde der Morgen anbrechen und bis dahin musste er seine Kameraden erreicht haben. Irgendwie.

Der Commander schritt voran. Er wusste nicht, wie viel Blut er verloren hatte, aber er spürte Kaltschweiß. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er einiges verloren hatte. Er hoffte, dass es nicht so viel war, dass er bald aufgeben musste. Selbst wenn sich der Blutverlust im Rahmen hielt, würde sich die Wunde entzünden. Davon musste er ausgehen.

In mehreren hundert Metern Entfernung zeichnete sich ein Gebäude in der Dunkelheit ab. Mayne sah auf die Uhr. Es war 3.30 Uhr. Langsam schritt er auf das Gebäude zu. Er hoffte inständig, dass es nicht von einem Hund bewacht wurde, der ihn durch sein Bellen verraten würde. Doch es blieb ruhig. Noch wenige Meter trennten ihn vom Gebäude. Es war ein altes Fachwerkhaus. Schwarz stachen die alten Holzbalken aus den weiß getünchten Mauern hervor. Mayne vermutete, dass es sich um einen Bauernhof handelte. Etwas irritierte ihn. Roch ein Bauernhof nicht einzigartig? Nach Heu? Vieh? Einem stinkenden Misthaufen? Der Commander drückte seinen Rücken an die Mauer des Hauses und schlich bis zur nächsten Ecke. Mayne hörte in die Stille. Nichts regte sich. Ihm schien, dass das Anwesen verlassen war. Mit schnellen Schritten überquerte er den Innenhof, um anschließend in geduckter Haltung Schutz an den Mauern einer Scheune zu finden. Commander Mayne suchte nach etwas, das anders war. Im Inneren der Scheune. Geräusche. Stimmen. Irgendetwas. Aber er hörte nichts. Der Hof war unbewohnt. Verlassen. Das Pochen in seiner Wunde ergriff wieder Besitz von ihm. Die Verletzung begann, an seinen Reserven zu zehren.