25,99 €

Mehr erfahren.

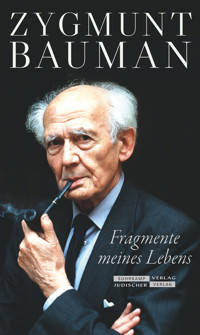

- Herausgeber: Jüdischer Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Zygmunt Bauman (1925–2017) gilt als einer der bedeutendsten Soziologen der Gegenwart, sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet. Die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts – Krieg, Antisemitismus, Flucht und Emigration – prägten sein Leben. Fragmente meines Lebens verbindet Briefe an seine Töchter und andere Texte mit autobiografischem Charakter zu einer fesselnden Erzählung über Baumans Leben, die erstmals auch tiefe Einblicke in das Privatleben des großen Soziologen gewährt.

»Das erste Leben ist vergänglich. Das zweite – das erzählte – bleibt; und diese Form des Seins ist eine Eintrittskarte in die Ewigkeit. Im ersten kannst du nichts korrigieren; im zweiten – alles.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cover

Titel

Zygmunt Bauman

Fragmente meines Lebens

Herausgegeben von Izabela Wagner

Aus dem Englischen von Ursula Kömen

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel My Life in Fragments bei Polity Press, Cambridge UK

eBook Jüdischer Verlag Berlin 2024

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe im Jüdischen Verlag.

© der deutschsprachigen Ausgabe Jüdischer Verlag GmbH, Berlin, 2024Copyright © Zygmunt Bauman 2023. Introduction © Izabela Wagner 2023

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

Umschlagfoto: Toni Albir/Keystone

eISBN 978-3-633-77955-0

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Einleitung.

Izabela Wagner

1 Die Geschichte eines anderen Lebens?

2 Wo ich herkomme

3 Das Schicksal eines Flüchtlings und Soldaten

4 Reifung

5 Wer bin ich?

6 Bevor die Dämmerung eintritt

7 Der letzte Blick zurück

Anmerkungen

Einleitung

Izabela Wagner

1Die Geschichte eines anderen Lebens?

2Wo ich herkomme

3Das Schicksal eines Flüchtlings und Soldaten

4Reifung

5Wer bin ich?

6Bevor die Dämmerung eintritt

7Der letzte Blick zurück

Quellen

Literaturverzeichnis

Fußnoten

Informationen zum Buch

Einleitung

Izabela Wagner

Fragmente meines Lebens ist ein Buch, das sich aus ganz unterschiedlichen Einzelteilen zusammensetzt – ein Patchwork. Nicht nur, wie der Titel vermuten lässt, weil Zygmunt Bauman hier auf eine nichtlineare Weise Geschichten über sein Leben erzählt. Dies ist keine klassische Autobiographie, Bauman selbst hatte kein solches Projekt im Sinn. Der Band setzt sich aus verschiedenen Texten zusammen, die Zygmunt Bauman über eine Zeitspanne von dreißig Jahren auf Polnisch und Englisch über sein Leben geschrieben hat. Es sind Fragmente, nicht alle Abschnitte seines Lebens finden darin Erwähnung – so bleibt etwa seine Emigration nach Israel, das er nach drei Jahren wieder verließ, außen vor. Auch die Intention der Texte variiert. Während der Teil, der sich mit seiner Kindheit und Jugend beschäftigt, privater Natur ist, geschrieben für seine Töchter und Enkel, richtet sich ein anderer stärker an die Öffentlichkeit. Manches ist unveröffentlicht, anderes erschien vor einigen Jahren auf Polnisch.1 Ein Buch aus so unterschiedlichen Schriften zusammenzustellen, war eine große Herausforderung.

Da ist zunächst das Herzstück des Buches, Baumans vierundfünfzigseitiges Typoskript mit folgender Titelseite:

Die Polen, die Juden und ich

Eine Erkundung all dessen, was mich zu dem gemacht hat, was ich bin

Das Andenken meines Vaters, dem Gedenken meiner Kinder anvertraut –

zweiundsechzig Jahre und drei Monate nach meiner Geburt.

Ein Familienmitglied fügte viele Jahre später mit Bleistift »Februar 1987« hinzu, dies ist jedoch nicht ganz korrekt, tatsächlich entstand der Text im Jahr 1988. Dieser Text, der viele private Familiengeheimnisse enthüllt, wurde für die Familie geschrieben, weshalb er auch keine Anmerkungen oder Quellenbelege von Bauman enthält und nie zuvor vollständig veröffentlicht wurde. Nun hat sich seine Familie entschieden, diesen einzigartigen Text mit seinen Leserinnen und Lesern zu teilen. Ich habe ihn zum ersten Mal Mitte Dezember 2017 gelesen, als mir die Familie knapp ein Jahr nach Zygmunt Baumans Tod eine elektronische Fassung zur Verfügung stellte, mit der Erlaubnis, Zitate daraus für meine Bauman-Biographie (Bauman: A Biography, Cambridge 2020) zu nutzen, an der ich damals arbeitete. Für dieses Vertrauen bin ich der Familie sehr dankbar und freue mich, dass dieser kostbare Text nun – dank ihrer Genehmigung – seiner Leserschaft zugänglich gemacht wird.

Nicht nur ist die Geschichte als solche atemberaubend, darüber hinaus berichtet Bauman darin erstmals ausführlich über sein Leben. Hier spricht nicht der Intellektuelle über die Welt, hier legt jemand ein Bekenntnis ab, wie es Menschen in einem fortgeschrittenen Stadium ihres Lebens häufig tun. Sie erzählen ihre Lebensgeschichten, um sie vor dem Vergessen zu bewahren und sie an die nächste Generation weiterzugeben. Ich versuchte damals, so viele Zitate wie möglich in meine Biographie aufzunehmen, habe Baumans Stimme in den historischen und politischen Kontext eingewoben. In diesem Band nun wird sein Bericht nicht nur in Ausschnitten wiedergegeben, sondern um andere Schriften, die seinen Lebensweg ausleuchten, ergänzt. »Die Polen, die Juden und ich« wurde auf Englisch verfasst, obwohl speziell diese Erinnerungen aus Baumans Kindheit, Jugend und Familiengeschichte allesamt aus einer polnischsprachigen Umgebung stammen. Doch zu einem polnischen Text hätten seine Enkel keinen Zugang gehabt.

Der zweite Text, der in dieses Buch Eingang fand, sind die vierundzwanzig Manuskriptseiten aus dem Jahr 1997 mit dem Titel »Historia jeszcze jednego życia?« (Die Geschichte eines anderen Lebens?), die in Form eines Tagebuchs verfasst wurden. Baumans Töchter erinnern, dass es sich bei diesem Text um einen typischen Neujahrsvorsatz handelte, den er nach einigen Wochen wieder aufgab, das Tagebuchführen gehörte nicht zu seinen üblichen Routinen oder Gewohnheiten. Der erste Eintrag ist auf den 1. oder 2. Januar 1997 datiert,2 der letzte Eintrag ist vom 7. Februar desselben Jahres.

Die dritte und umfangreichste Textquelle umfasst 136 Seiten, stammt aus unterschiedlichen Stadien seines Lebens, wurde in verschiedenen Zusammenhängen in Teilen bereits veröffentlicht und bis kurz vor seinem Tod von seiner zweiten Frau und wohl auch von ihm selbst noch überarbeitet. Das erste Kapitel heißt »Dlaczego nie powinienem tego pisać« [Warum ich dies nicht schreiben sollte]. Darin enthalten sind dieselben Familiengeschichten, die auch in »Die Polen, die Juden und ich« vorkommen, doch wurden einige Änderungen vorgenommen, in erster Linie Fortschreibungen.3 Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass extrem rechte und nationalistische Bewegungen in Polen Bauman, der der aktiven Unterstützung des Kommunismus beschuldigt wurde, zum Sündenbock erklärten. Oft wurde moniert, Bauman habe sich bezüglich seiner Rolle beim Aufbau des Kommunismus nie »erklärt«, und man erwartete eine Entschuldigung von ihm für seine mutmaßlichen Verfehlungen (wobei er nie eines Verbrechens bezichtigt wurde). Dieser auf Polnisch verfasste Text ist in Teilen eine Antwort auf diese Angriffe, hier widmet Bauman seinem politischen Engagement und der jüngsten politischen Entwicklung in Polen viel Aufmerksamkeit. Noch eine weitere Erzählform taucht auf, wenn Bauman über seine Identität spricht – die Schlüsselfrage lautet hier: »Wer bin ich?« Im Englischen ist Bauman direkter, spricht in der ersten Person Singular, wenn er darüber reflektiert, was es bedeutet, Jude zu sein – »ich bin ein polnischer Jude«. Der englische Text über seine Kindheit und Jugend ist privaterer Natur, was erwartbar ist, da er seine Familie adressiert; doch scheint er sich im Englischen auch sicherer zu fühlen, aus größerer Distanz auf sich selbst zu schauen, es wirkt, als ob die polnische Sprache ihm nicht den gleichen Halt bieten kann, wenn er über Antisemitismus spricht.

Die drei Quellen, aus denen sich dieses Buch zusammensetzt, sind über einen Zeitraum von dreißig Jahren entstanden. Dass Bauman in den Jahren 1987/1988 damit begann, über seine Eltern und seine Kindheit zu schreiben, ist nicht zufällig. Einige Monate bevor er die ersten Seiten seiner Erinnerungen schrieb, hatte seine Frau Janina Bauman ihr autobiographisches Buch Als Mädchen im Warschauer Ghetto: ein Überlebensbericht veröffentlicht, ein Ereignis, das zu einem bedeutenden Wendepunkt auch in seinem Leben wurde.4 Dieses Buch – das teilweise auf Janinas Tagebuchaufzeichnungen basierte, die – was fast an ein Wunder grenzt – sowohl den Krieg als auch die Nachkriegszeit überstanden, erinnert das Leben eines jungen Mädchens im Teenageralter im Warschauer Ghetto – es ist Janinas Geschichte, die Geschichte einer Holocaustüberlebenden. Erst aus diesem auch für die Holocaustforschung wichtigen Zeugnis erfuhr Baumans Familie detailliert von Janinas tragischer Vergangenheit. Zygmunt reagierte auf die schmerzhafte Geschichte seiner Frau, schreibend, und zwar auf zweifache Weise: akademisch – 1989 veröffentlichte er seine bahnbrechende Studie Modernity and the Holocaust (dt. Übersetzung: Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der Holocaust, Hamburg 1992) – und eben privat.5

Dieses Buch setzt sich also aus verschiedenen Textquellen zusammen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf Englisch und auf Polnisch geschrieben wurden und die sich inhaltlich auch vielfach überlappen. Zu einem einzigen, zusammenhängenden Text mit sieben Kapiteln wurde es, indem ich die einzelnen Texte, im Großen und Ganzen der Logik folgend, wie sie im Material selbst angelegt war, zusammengefügt und mitunter ergänzt habe (so etwa in den Kapiteln über die Kindheit und Jugend, in die auch Informationen aus der dritten Textquelle, dem längeren polnischen Text, aufgenommen wurden). Im Anhang ist ersichtlich, auf welchen Textquellen die jeweiligen Kapitel überwiegend basieren.

Kapitel1 beginnt mit allgemeinen Reflexionen über autobiographisches Schreiben. Dies wird Baumans Leserinnen und Lesern vertraut erscheinen, ein im typischen Bauman’schen Stil geschriebener, unveröffentlichter Text, in dem Bauman im Dialog mit Schriftstellern und Schriftstellerinnen die Subjektivität des Gedächtnisses diskutiert und analysiert, welchen Einfluss die Zeit auf den Inhalt der gespeicherten Erinnerungen nimmt. Bauman führt seine Leser durch das faszinierende Labyrinth der Mysterien des menschlichen Gedächtnisses, die Interpretation von Fakten und die Komplexität eines erinnerten Lebens – all dies trägt zur Konstruktion der Persona des Autors bei.

Nach dieser Skizzierung des theoretischen Rahmens springen wir, in den Kapiteln 2 und 3, mitten hinein in Baumans Leben – seine Familiengeschichte, das Polen der Zwischenkriegszeit und eine, trotz antisemitischer Diskriminierungserfahrung, im Großen und Ganzen recht glückliche Kindheit. Es folgen die Kriegsjahre – Bauman ist zunächst ein jugendlicher Flüchtling, dann ein Soldat, der seine Heimat von der Nazi-Besatzung befreit. Diese Vorkriegs- und Kriegskapitel sind sehr persönlich gehalten und fast ohne Bezüge auf andere Autoren. Es ist Baumans Leben, so wie er es zu diesem Zeitpunkt (1987/1988) erinnert.

In »Reifung«, Kapitel4, hingegen diskutiert der Autor die Nachkriegszeit als Intellektueller und konzentriert sich auf die Anfänge seines Engagements in der politischen Linken. An die Stelle der Stimme des Flüchtlings und Soldaten tritt hier die des Soziologen Zygmunt Bauman, der im Gespräch mit vielen Autorinnen und Autoren – aus der Geschichtswissenschaft, der Soziologie, der Belletristik und der Dichtung – meisterhaft über menschliche Entscheidungen reflektiert. Dieses Kapitel reagiert auf die Vorwürfe von Baumans Kontrahenten in Polen, die sein Schweigen zu seinem politischen Engagement und seinen Nachkriegserfahrungen beklagten.

Im anschließenden Kapitel5 denkt Bauman über die Frage der ethnischen Identitäten nach. Es ist ein gewichtiger Beitrag, den man neben andere klassische Reflexionen über polnisch-jüdische und jüdisch-polnische Identitäten stellen kann. Sein unumstrittenes Judentum trifft hier auf sein umstrittenes Polentum. Bauman lehnt einfache Kategorisierungen und das Einfordern einer Wahl ab; er postuliert das Recht eines jeden Einzelnen, über seine Zugehörigkeit und die Art und Weise, wie er auf unserem Planeten leben möchte, selbst bestimmen zu dürfen. Dieses eindringliche Kapitel wird vermutlich vor allem im Lichte des Wiederauflebens von nationalistischen, vereinfachenden, Schwarz-Weiß-Weltbildern in Polen diskutiert werden.6

In Kapitel6 erleben wir Bauman wieder in seiner Rolle als Public Intellectual. Hier liegt der Schwerpunkt auf der politischen Wende in Polen, der Text wurde auf Polnisch für ein polnisches Publikum geschrieben; die Anmerkungen sollen helfen, den Text auch für Leserinnen und Leser zugänglich zu machen, die nicht mit der polnischen Politik vertraut sind. Trotz seines engen Bezugs auf die jüngeren Geschehnisse (das erste Jahrzehnt des einundzwanzigsten Jahrhunderts) enthält das Kapitel auch wertvolle allgemeine Reflexionen über Autoritarismus und Diktaturen, die, nicht nur in Polen, fragile Demokratien zerstört haben.

Kapitel7 beendet das Buch eindrucksvoll mit Baumans Akzeptanz seiner Lebenserfahrungen. Er hat Frieden geschlossen mit seiner Vergangenheit und einer schwierigen Geschichte (weniger mit Blick auf seine individuellen Erfahrungen als vielmehr auf die Geschichte selbst) und übernimmt die volle Verantwortung für seine Lebensentscheidungen. Das ist die letzte Botschaft dieses postum erschienenen Buches, das, so hoffe ich, sich nicht von dem unterscheidet, das Bauman selbst veröffentlicht hätte.

Die Herausforderungen bei diesem Projekt waren vielfältig: Zygmunt Baumans Gelehrsamkeit und seine sprachliche Kompetenz sind absolut herausragend. In der besten Schule von Poznań – und auch in den anderen Schulen, die er besuchte – war er der beste Schüler. Er war zeitlebens ein unersättlicher, geradezu »süchtiger« Leser mit einem außergewöhnlichen Gedächtnis und der Kompetenz, viele verschiedene Wortschätze (Fachvokabular aus Medizin, Chemie, Biologie und Physik) in sein Schreiben einfließen zu lassen. Daneben schöpfte er aus einem immensen Fundus klassischer, gleichwohl ungewöhnlicher Bezüge aus der Welt der Dichtung, des Films, des Theaters und der Literatur – nicht nur aus der polnischen Kultur, sondern auch aus anderen Sprachen und Kulturen. Dieses Repertoire reicherte er mit vielen zeitgenössischen, populären Ausdrücken an, gelegentlich bediente er sich dabei auch der Umgangssprache oder griff sogar zu Slang – nicht nur aus der Gegenwart, auch aus dem neunzehnten Jahrhundert. Herausfordernd, aber wichtig war es, Baumans außergewöhnlich gelehrte Ausdrucksweise im Polnischen, die humoristischen Komponenten sowie die verborgenen und doppelbödigen Bedeutungen nicht zu verlieren.7 Dabei unterstützten mich insbesondere Katarzyna Bartoszyńska, Paulina Bożek sowie Leigh Mueller und Anna Sfard, Baumans Tochter. Es war ein langer Prozess, in dem ich das Gefühl hatte, Bauman noch einmal ganz neu zu entdecken. Ich kam wieder in ein direktes Gespräch mit ihm, das mich einmal mehr dazu einlud, über die Bedingungen des Menschseins in unserer Zeit nachzudenken.

Ein zusätzlicher Arbeitsgang erwies sich als erforderlich, um fehlende Verweise aufzufinden. Bauman selbst hatte nur wenige Anmerkungen angefügt, diesen sind seine Initialen »ZB« vorangestellt. Gleiches gilt für die Anmerkungen der polnischen Übersetzerin Katarzyna Bartoszyńska (gekennzeichnet mit »KB«). Anmerkungen ohne Namensnennung sind von mir.8 Bei dieser schwierigen Aufgabe (etwa beim Zitieren von Gedichten, die vor siebzig Jahren in einer polnischen Zeitschrift von einem grandiosen, aber leider wenig bekannten Dichter veröffentlicht wurden) wurde ich von Freunden und Kolleginnen unterstützt, für deren Hilfe ich überaus dankbar bin. Für ihre unschätzbar wertvollen Hinweise möchte ich mich bedanken bei: Natalia Aleksiun, Alicja Badowska-Wójcik, Izabela Barry, Michael Barry, Agnieszka Bielska, Dariusz Brzeziński, Beata Chmiel, Mariusz Finkielsztein, Andrzej Franaszek, Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross, Roma Kolarzowa, Adam Kopciowski, Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, Joanna Beata Michlic, Jack Palmer, Krzysztof Persak, Adam Puławski, Michał Rusinek, Leszek Szaruga und Natalia Woroszylska.

Zu guter Letzt möchte ich noch einmal der Familie Bauman für ihre Bereitschaft danken, die Veröffentlichung der privaten Manuskripte zu genehmigen und mir damit die Arbeit an diesem außergewöhnlichen Buch zu ermöglichen. Mein Dank gilt ebenfalls John Thompson, der mich nicht nur auf diesem Weg unterstützte, sondern sich auch aktiv beim Aufbau und Zuschnitt des Buches einbrachte. Danke an alle, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben; ich hoffe, wir sind der Herausforderung gerecht geworden. Dass dieser Band dazu beitragen wird, Baumans Werk neu zu lesen und besser zu verstehen, davon bin ich überzeugt. Es ist ein weiterer Schritt, nach Bauman: A Biography, der Bauman seinen Leserinnen und Lesern näherbringen wird. Sie haben nun die Chance, zu tun, was bislang nur teilweise möglich war: in sein Privatleben einzutreten und seine persönlichsten Erinnerungen und Gedanken mit ihm zu teilen.

Viel Freude auf dieser faszinierenden Reise!

1

Die Geschichte eines anderen Lebens?

Wer braucht es? Und wofür? Ein Leben ist wie das andere, ein Leben ist nicht wie das andere …

Du schaust auf das Leben eines Anderen – auf die Geschichte des Lebens eines Anderen – wie du in einen Spiegel schaust, nur, um dich zu vergewissern, dass sich deine Pickelchen auf dem anderen Nasenflügel befinden als seine; dass du mehr, oder weniger, Falten um die Augen hast, deine Augenbrauen dichter sind, aus deinen Nasenlöchern mehr Haare sprießen … Um im Durcheinander der Gesichtszüge die Logik zu erkennen. Oder vielleicht auch den Trost – wenn sich in diesen Zügen, wie in deinen eigenen, eben keine Ordnung finden lässt. Ist es das, wozu die Geschichten eines Lebens gebraucht werden?

Ein Leben zu erzählen; ein Leben in eine Geschichte zu wenden; überzeugt davon zu sein, dass dies möglich ist, und so die Angst zu lindern, die umso fürchterlicher ist, weil sie so selten ausgesprochen wird – dass dein Leben gar nicht erzählt werden kann, weil es keinen roten Faden gibt, wenn es auch viele Wendungen genommen hat. Was erzählt werden kann, »hat auch irgendwie Recht«, ergibt einen Sinn. Genauso wie ein Plot. Perlen auf eine Kette fädeln, bunte Scherben zu einem Mosaik zusammenlegen; die Kette gibt den Perlen den Sinn, das Mosaik den Scherben. Der Sinn ist eine Ergänzung, eine Zugabe – das »bisschen Mehr«, das die Perlen erhalten, wenn man sie aneinanderreiht. Anfangs sind es nur kleine glatte Kugeln beziehungsweise unebene Bruchstücke, große und kleine Fragmente, unhandlich, seltsam geformt. Zu Ketten und Mosaiken werden sie erst später. Wir leben zweimal. Einmal brechen und glätten wir; beim zweiten Mal sammeln wir die Teile auf und arrangieren sie zu Mustern. Im ersten leben wir, im zweiten erzählen wir die Erfahrung. Dieses zweite Leben scheint wichtiger als das erste – warum auch immer. Erst im zweiten taucht der tiefere Sinn1 an der Oberfläche auf.

Das erste Leben ist nur das Geleitwort zum zweiten, die Beförderung der Ziegelsteine zur Baustelle. Was für ein merkwürdiges Bauwerk – das Leben. Erst trägst du die Ziegel herbei und sammelst sie auf einem Haufen; erst später, wenn es keine weiteren Ziegel mehr gibt, die Brennöfen schwarz geworden sind und die Ziegler kurz vor dem Bankrott stehen, setzt du dich ans Zeichenbrett und entwirfst einen Bauplan. Die Beförderung vom Erbauer zum Architekten erfolgt erst nach Abschluss der Bauarbeiten – doch anders als beim Gesetz retro agit … Erzählst du die Geschichte deines Lebens also für diese Beförderung?

Das erste Leben ist vergänglich. Das zweite – das erzählte – bleibt; und diese Form des Seins ist eine Eintrittskarte in die Ewigkeit. Im ersten kannst du nichts korrigieren; im zweiten – alles. Die Ewigkeit ist eine Erweiterung des Seins (deshalb ist es auch einfacher, sich die Ewigkeit vorzustellen als das Nichts; es gibt keine Erfahrung, die man als Ausgangspunkt nutzen könnte, von der ausgehend man über das Nichts sagen könnte: »in etwa so, nur mehr«). In jeder Erfahrung gibt es etwas: das Subjekt, das die Erfahrung macht. Das Nichts müsste die Abwesenheit eines Subjekts bedeuten. Am Nicht-Sein haftet das Stigma des Absurden; an der Ewigkeit hingegen ist nichts Absurdes – das ewige Sein hat einen Hauch von Empirie. Und in der Ewigkeit kann alles passieren, alles kann sich unendlich oft wiederholen – alles kann vielfach und auf unendlich viele verschiedene Arten erfahren werden. In der Ewigkeit kommt nichts jemals an ein Ende, und ganz sicher endet nichts endgültig. In der Ewigkeit gibt es keine narrensicheren Schlösser, und du kannst in jeden Fluss zweimal steigen. Wahrscheinlich sehnen wir uns deshalb nach dem Sein. Das Sein als die eine zweite Chance, die Chance, verlorene Chancen zurückzuerhalten. Eine wiederholte Erfahrung – dieses Mal mit dem Wissen um das Ende. Ein Happy End statt einer Tragödie. Klugheit statt Naivität, Weisheit statt Unvernunft. »Dieses oder jenes hätte auch völlig anders ausgehen können, wenn nur …« Doch das, was hätte sein können, wird erst ersichtlich, wenn es schon nicht mehr möglich ist. Möglichkeiten, die noch offenstehen, bereiten dir Kopfschmerzen; solche, die bereits verschlossen sind – ein schlechtes Gewissen.

Ein Leben erzählen als Kompensation für das Leben, das du gelebt hast. Wahrscheinlich ist es das, was zu dem Traum von der Unsterblichkeit führt. Die Unsterblichkeit lockt dich mit der Option, alles neu zu erzählen – es noch einmal neu zu erzählen, so oft wie es eben nötig ist, bis es nichts mehr zu kompensieren gibt. Die Unsterblichkeit ermöglicht es dir, alles zu erlösen, was der Erlösung bedarf (in einer endlichen Zeit ist dies nicht möglich). Ist es die Hoffnung auf eine zweite Chance, die dich dein Leben erzählen lässt?

Kundera schrieb vom Exil als einem Zustand der Entfremdung. Nicht von dem Land, in dem du angekommen bist – ganz im Gegenteil, dieses Land bezähmst du, indem es dich bezähmt: Was heute fern erscheint, wird morgen nah sein; das Fremde wird heimisch. Im Exil entfremdest du dich von dem Land, das du verlassen hast, »der Prozess, in dem das, was uns nahestand, […] fremd [wird]«. »Einzig die Rückkehr ins Geburtsland nach langer Abwesenheit kann das substanziell Fremde der Welt und der Existenz enthüllen.«2 Aber das ganze Leben ist ein Exil: ein Exil aus jedem gegenwärtigen Augenblick, aus jedem »Jetzt«, jedem »Hier«. Das Leben ist eine Reise vom Vertrauten ins Fremde. Ihre »substanzielle Fremdheit« offenbart die Welt in jedem Augenblick, der vergeht, unmittelbar nach der Regung, von der man nicht zurücktreten kann, und im Spiel des Lebens können die Züge nicht zurückgenommen werden. Die vergebliche Hoffnung auf eine Beständigkeit des Vertrauten wird von der unvollendeten Vergangenheit geschürt – doch nur eine Sekunde später demaskiert die Vergangenheit die »substanzielle Fremdheit« des Seins gnadenlos. Es ist kaum möglich, diese fremde, beharrliche, unvorteilhafte und feindliche Trägheit nicht zu bemerken. Mit der Zeit sprichst du immer häufiger in der abgeschlossenen Vergangenheitsform, immer weniger in der unvollendeten, dem Imperfekt, und die Zukunft, das Futur, verschwindet praktisch vollständig, ohne jede Spur. Ist es möglich, das einmal Entfremdete zurückzuerlangen, es wieder vertraut zu machen? Du kannst es versuchen – indem du deine Lebensgeschichte erzählst …

Gegenstand der Geschichte sind nicht die alten, einst freien, nun aber erstarrten Handlungen – sondern die Erinnerung an sie. In ihrem zweiten, erinnerten Leben lässt sich eine Grenzlinie ziehen, die die Möglichkeit vom Sein trennt; hier nun lässt sich die Gegenwart dieser Augenblicke des »Jetzt« wiederherstellen (das »Jetzt« zeichnet sich dadurch aus, dass in ihm die Grenze zwischen dem, was sein könnte, und dem, was unwiderruflich ist, nicht erkennbar ist – beim ersten Mal, weil du sie nicht bemerkst, und beim zweiten Mal, weil du sie entfernst). Im ersten Leben hast du diese Grenze überschritten, ohne es zu bemerken, im zweiten kannst du sie immer wieder überqueren, vor und zurück. Als würde man erstarrte Ereignisse in einen Schmelztiegel werfen, wo sie wieder weich werden, empfänglich dafür, eine neue Form anzunehmen, bereit, sich einer neuen Weisheit zu fügen. Das eigene Leben zu erzählen, ist, als würde man in den Krieg gegen die Entfremdung ziehen, die kühne Behauptung aufstellen, das Exil habe nie stattgefunden. Als würde man sich die Zeit zurückholen. Ist das der Grund, warum du die Geschichte deines Lebens erzählst? Und bestätigt das die Illusion, wir könnten das Ziel, nach dem wir streben, in den Geschichten über das Leben anderer Menschen erreichen?

3. Januar 1997

Das war eine Einleitung zu etwas, von dem ich selbst nicht wusste, dass es jemals existieren würde. Noch bis vor wenigen Tagen ahnte ich nicht, dass es diese Einleitung einmal geben würde. Und noch heute weiß ich nicht, was folgen wird, da ich – entgegen meiner sonstigen schriftstellerischen Gewohnheiten – dieses Mal beginne, ohne auch nur den Hauch einer Idee zu haben, was ich als Nächstes tun werde. Ich habe keinen Plan, nur das Bedürfnis, tagein, tagaus, von 6 Uhr morgens bis Mittag, so wie ich es immer tue, vor meiner Tastatur und dem Bildschirm eines nach heutigen Standards veralteten Amstrad-Rechners zu sitzen und darauf zu vertrauen, dass jeder neue Satz einen weiteren heraufbeschwören wird …

Alles nur wegen Neujahr … Ich bin ein abergläubischer Mensch – eigentlich mag ich bestimmte Aberglauben, Dinge, bei denen ich gern abergläubisch bin; Aberglaube ist der beste Weg, den ich kenne, um ein gewisses Maß an Ersatzkontrolle über das eigene Schicksal zu erlangen, deshalb lohnt es sich, Blindekuh damit zu spielen: Und so versuche ich, die Neujahrszeit so zu gestalten, dass sie genau die Form annimmt, die ich mir von dem kommenden Jahr erhoffe – und das Resultat meiner Bemühungen werte ich dann als Omen. Nun aber musste ich den Umstand, dass meine Pläne dieses Mal ins Leere liefen, als Omen betrachten, und ich sah mich mit »dem Ding an sich« konfrontiert – dem Schicksal. Ein Schneesturm hielt Freunde davon ab, auf ihrem Weg zu einer Neujahrsparty auf ein Glas Sekt vorbeizuschauen; die Schneeverwehungen, die er hinterließ, machten das Eintreffen von ein paar gütigen Seelen unmöglich – und die machtlosen Freunde waren zur Einsamkeit verdammt, ohne Neujahrsplausch; ein letzter Anruf vor Mitternacht brachte eine Nachricht, die man nur als Blitz aus heiterem Himmel oder als Wolkenbruch an einem sonnigen Tag bezeichnen kann. Der Neujahrstag setzte sich auf die gleiche Art fort, wir er eingeleitet worden war, in Gesellschaft zweier Damen, die jeden Respekt und jede Wertschätzung verdienen, die aber zu der Sorte Mensch zählen, die nur Fragen stellen, um die Möglichkeit zu erhalten, aufs Ausführlichste selber darauf zu antworten; Damen, die – aus Gründen, die nur zu verständlich sind und die nicht nur auf sie zutreffen (ein Mangel an regelmäßigen Zuhörern) – sich dieses Mal nicht einmal die Mühe machten, Fragen zu stellen. Es ist wohl wenig überraschend, dass mich dieses Neujahr nicht sonderlich optimistisch gestimmt hat. Anstelle des alljährlichen »Möge es so weitergehen« teilte es mir mit, dass »es so nicht weitergehen konnte«. Etwas muss geschehen. Etwas muss sich ändern. Es muss anders werden – nur wie?

Die Neujahrszeit ist sowohl aus rationalen Erwägungen als auch aus dem Aberglauben, der sich aus ihr speist, und den Prognosen, die man darin sucht, immer auch ein Anlass, Bilanz zu ziehen und nachzudenken. Nicht die richtige Zeit für ganz neue Entdeckungen oder Ideen. Vielmehr sind es die Gedanken, die schon länger im Kopf herumgeistern – oder in jenem geheimen, nicht klar definierten Sitz des Unterbewussten –, die, in Worte gewandet, nun an die Oberfläche treiben und klare Konturen annehmen. Genau das ist dieses Neujahr passiert. Nur dass zwei Gedanken an der Oberfläche miteinander kollidierten – beide waren schon lange da, jedoch unterdrückt; das Aufeinandertreffen führte zu so etwas wie einer chemischen Reaktion, als ob zwei gasförmige Substanzen, farblos und flüchtig, sich zu einem festen Körper verbanden, hart, grellbunt, aber unauflösbar …

4. Januar

Der erste Gedanke beschäftigt sich mit dem Tod. Nicht so sehr, dass er naht (obwohl er mir in dem Moment, als ich meinen Vater überlebte, einen gewaltigen Sprung näher rückte: mein Vater starb an seinem siebzigsten Geburtstag), eher wie ich mich ihm gegenüber verhalten soll, wie ich die Dinge am besten arrangiere, damit ich so agiere, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich belüge mich nicht, da bin ich mir sicher, wenn ich mir selbst versichere, dass es nicht wichtig ist, wie lange man lebt, sondern darauf ankommt, die Zeit, die man hat, würde- und bedeutungsvoll zu leben. Der Albtraum ist weniger der Tod selbst als die Art des bedeutungslosen Dahinvegetierens, das die moderne Medizin zwischen den Augenblick, in dem ein Mensch hätte sterben sollen, und den Moment, in dem die Ärzte entscheiden, dass er sterben darf, eingefügt hat – zwischen den menschlichen Tod und den klinischen Tod. Angesichts dieser Optionen sollte ein vernünftiger Mensch sich dafür entscheiden, »zu gehen, wenn er es wünscht«. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass man neben einem guten Gespür für die eigene Lage auch eine gehörige Portion Glück benötigt. Ich liebe das Leben: die Menschen, unter denen ich dieses Leben verbringe, und das, was meine – bewusste, aktive – Präsenz dazu beiträgt oder beitragen kann; ich möchte das Leben nicht vorzeitig verlassen. Aber wie soll man den Moment zu fassen bekommen, in dem aus »vorzeitig« ein »zu spät« wird? Und wenn man ihn einmal erfasst hat, wie sich eingestehen, dass man ihn erfasst hat, oder soll man gar die Pascal’sche Wette mit sich selbst eingehen und daran festhalten? Koestler ist das gelungen, Kotarbiński nicht.3 Auf die beste aller Lösungen kann man also nicht wirklich zählen. Es bleibt die zweitbeste: nicht mit den Ärzten kooperieren und sie vor allem nicht darin unterstützen – und sie schon gar nicht dazu einladen –, ihre Kunstfertigkeit, die sie zu perfektionieren suchen, zu demonstrieren: den Gemüseanbau. Wenn eine sogenannte »tödliche Krankheit« auftritt (schon der Begriff ist das Exanthem in der Medizintechnologie: Es geht in erster Linie darum, die Tatsache zu verschleiern, dass die einzig wirklich tödliche und unheilbare Krankheit das Leben selbst ist), sollte man sich ihr nicht widersetzen, sondern ihr, wenn überhaupt, unter die Arme greifen. Ich habe schon seit längerer Zeit verschiedene Beschwerden, von denen manche den Lehrbüchern zufolge von etwas »Ernstem« zeugen – aber solange sie nicht meine Arbeit beeinträchtigen oder meine Alltagsroutine behindern, ist es besser, sie den Ärzten zu verschweigen.

Aber wenn das so ist, dann ist es auch eine Notwendigkeit, die Endlichkeit der Zeit mit einzukalkulieren, um die wir seit unserer Geburt wissen, aber mit der wir uns für den größten Teil unseres Lebens nicht beschäftigen müssen, weil die Aufgaben, die wir uns stellen, so zugeschnitten sind, dass sie bequem in eine »überschaubare Lebensphase« hineinpassen. Nichts in einem so organisierten Leben wird uns darauf vorbereiten, die Abstraktion, die die menschliche Sterblichkeit bedeutet, in ein praktisches Problem zu wenden – wir lernen, unter den Angelegenheiten, mit denen wir uns beschäftigen müssen, auszuwählen, aber diese Auswahl ist frei von dem nagenden Gefühl einer endgültigen Entscheidung; dabei resignieren wir nicht unbedingt, wir schieben auf. Nicht heute, lieber morgen … Morgen erscheint wie eine Ewigkeit, denn jede Aufgabe, die unseren Einsatz erfordert, passt in einige Morgens und Übermorgens. Doch was geschieht, wenn wir den Boden im Sack voller Morgens erkennen? Dann ist die »Auswahl« eine völlig andere, und es bliebe keine Zeit, diese andere Art zu erlernen. Als die Ärzte Stanisław Ossowski4 mitteilten, dass ihm nur wenige Monate Lebenszeit verblieben, gestand dieser weltgewandte Mann, dessen Blick in die Tiefen des Schicksals vordringen konnte und der seinen Gegnern mutig die Stirn bot, ein ihm bis dahin unbekanntes Gefühl von Verlust und Ohnmacht ein. »Ich hatte immer abgewogen, mit welchen Themen ich mich zuerst beschäftige, mit welchen später, was ich zuerst schreibe, was später, welche Bücher ich sofort lese, welche ich für später beiseitelege … Und auf einmal gibt es kein Später mehr, anstelle von ›später‹ ist da jetzt ›nie‹.«5 Die Erfahrung noch der durchdachtesten Entscheidung zwischen »jetzt« und »später« lehrt in keiner Weise, wie man zwischen »jetzt« und »nie« wählen soll.

Ab einem gewissen Alter jedoch – wie meinem – sollte ein denkender Mensch nicht darauf warten, von den Ärzten aufgefordert zu werden, so zu leben, als ob man mit der Wahl zwischen »jetzt« und »nie« konfrontiert wäre. Es ist wichtig, den tröstenden Gedanken hinter sich zu lassen, dass Aufgeschobenes nicht Aufgehobenes bedeutet, und wenn dir das Leben ohne diesen Trost wie ein Albtraum erscheint, dann solltest du dem Albtraum zumindest die Zähne ziehen und seine Klauen stutzen, indem du versuchst, deine Tage so zu strukturieren, dass das »Aufschieben« so wenig wie möglich auf deinem Gewissen lastet. Mit anderen Worten: Erledige nur die wichtigen Dinge, die wichtigsten.

An diesem Punkt ist der erste Gedanke ausreichend gereift, um dem zweiten Gedanken zu begegnen …

Gestern las ich im dritten Band von Maria Dąbrowskas Tagebüchern6 einen Satz, der vor Weisheit nur so flimmert und vor dem die dicken Wälzer angesehener Soziologen verzwergen, lachhaft erscheinen und ein verächtliches Schulterzucken verdienen. (Ist es einfach so aus ihr herausgeplatzt? Ob sie die Wucht darin realisiert hat?) Während eines Besuches in Nieborów, in der Begleitung von Intellektuellen mit »einer jüdischen Herkunft«7, inmitten der heißen Vor-Oktoberphase,8 schreibt Dąbrowska, dass die »Gerechtigkeit es verlangt, anzuerkennen, dass, wenn es irgendeine Form des freien und kreativen Denkens gibt, es unter ihnen zirkuliert. Momentan sind sie die wagemutigsten ›Zerstörer der polizeilich erzwungenen Ordnung‹. Selbst im geselligen Gespräch sind sie interessanter als gebürtige Polen … Persönlich und als Schriftstellerin muss ich sagen, qu’ils ne m’embêtent jamais comme nos gens.9«10 Direkt danach folgt der entscheidende Satz: »All das irritiert die Menschen; als ob jemand, der nicht vollständig zu uns gehört, unser Leben in jeglicher Hinsicht an unserer Stelle leben wollte.«11 Ja, genau darum geht es, das ist der Punkt – der Rest ist ideologische Verbrämung oder Rechtfertigung. Nicht vollständig zu uns zu gehören ist für sich genommen keine Sünde; an unserer Stelle leben zu wollen – ist es auch nicht. Erst die Kombination ergibt ein leicht entflammbares Gemisch.

Dąbrowska war in einer besseren »Position« als viele andere, um dies zu erkennen. Ihr Allosemitismus,12 typisch für eine Adelige,13 gewährte den Juden einen prominenten und unbestrittenen Status als jüdische Schneider, Hausierer, Pachtbauer. Vor der Folie dieses Andersseins waren die Juden wie alle anderen auch. Du kannst ein hervorragender Pachtbauer sein, genauso wie ein hervorragender Aufseher oder Gärtner. Und du kannst sogar ein guter Mensch sein als Pachtbauer oder als Förster – jeder auf seine Weise. Erst der Jude, der aus seiner Rolle fällt, ruft Bedenken und Empörung hervor: der nicht »für sich selbst leben« möchte, zugleich »an unserer Stelle leben« möchte – ein Leben, das uns vorbehalten ist. Und was, wenn seine schändlichen Mühen auch noch von Erfolg gekrönt sind? Wenn er »herausragend« in der Rolle ist, die zu spielen doch uns bestimmt ist, auf die wir aber aus irgendeinem Grund nicht besonders erpicht sind? Salz in die offenen Wunden des Gewissens streuen …

Der verfluchte Teufelskreis: »Unser Volk« darf nicht empfinden, was es empfindet, und »Ethnien« dürfen sich nicht verhalten, wie sie sich verhalten. Einerseits: So wie Dąbrowskas sozialer Rang ihren eigenen Blick schärfte, machen die gesellschaftlichen Stellungen von »Ethnien« sie zu natürlichen »Zerstörern der Ordnung«, denn zu ihnen wehen die nun giftigen Dämpfe der Fäulnis hinüber, während andere Luft atmen, die zwar abgestanden sein mag, aber noch zum Atmen taugt. Und andererseits: Ihr Gestaltungsspielraum ist kleiner als der von anderen. Weigern sie sich zu tun, was die Nation, die der unerwünschten Ordnung den Krieg erklärt hat, für angemessen hält, wird man sie der Fremdheit und einer angeborenen Neigung zum Verrat beschuldigen; wenn sie es doch tun, werden sie sich mehr bemühen müssen als andere, denn was einem Woiwoden recht ist …14 Und wenn sie erfolgreich sind und sich einer Belohnung als würdig erwiesen haben – dann wird man sagen, dass diese gestohlen wurde.

Und das zweite Gefühl, das zum Schweigen zu bringen und mit dem zu leben mir zunehmend schwerer fiel, war das Gefühl von Desillusionierung und Mutlosigkeit gegenüber jener »akademischen Disziplin«, der ich den Großteil meines Lebens diente – mal mit großem Enthusiasmus, mal mit Zähneknirschen, aber immer mit so viel Einsatz, wie ich aufrichtig aufbringen konnte.

5. Januar

Soziologie; »Sozialwissenschaften«; wann wurde aus der Hoffnung, ihrer Geburtshelferin, eine Täuschung? Entwickelte sie sich zu einer bewusst praktizierten Täuschung, und wenn ja, wann?

Ein Sicherheitsversprechen ist eine Täuschung. Ein Versprechen, das nie erfüllt werden wird und auch keine Chance hat, jemals in Erfüllung zu gehen, lediglich eine immer wiederkehrende, erschütternde Illusion, die die Menschen daran hindert, dem Menschlichsten ihres Schicksals ins Auge zu schauen. Das Versprechen, die magischen Kräfte aus dem menschlichen Leben zu vertreiben, wie es für die Umlaufbahnen der Himmelssphären oder die Umwandlung von Materie eingelöst wurde. Das Versprechen, ein für alle Mal sämtliche Geheimnisse, Zweifel, »Angst und Schrecken« aus der Welt zu schaffen. Das Versprechen, eine Welt hervorzubringen, in der der Weg von der Handlung zu den Folgen immer und überall gleich kurz und einfach sein würde, so wie der vom Drücken des Knopfes zum Aufleuchten des Fernsehbildschirms – eine Welt ohne Unfälle und Überraschungen, ohne Enttäuschungen und Tragödien, stattdessen ein Handwerker auf Rufbereitschaft, der jederzeit parat steht, um einen Schalter mit Wackelkontakt zu reparieren oder eine Teleskoplampe auszuwechseln. Das Versprechen, menschliches Leben in eine Ansammlung von Problemen zu zerlegen, die es zu lösen gilt. Das Versprechen von Rezepten, Werkzeugen und Anleitungen, um jedes Problem lösen zu können.

Ich bin zu sehr Soziologe, um die Soziologie zu beschuldigen, den »technologischen Bias« verursacht zu haben, der das Leben seines menschlichen Charmes beraubt, und zwar mitsamt seiner menschlichen, allzu menschlichen Strapazen und Leiden. Ihr das vorzuwerfen würde bedeuten, ihren Anmaßungen direkt oder indirekt Glaubwürdigkeit zu schenken und den schiefen Sockel, auf den sie sich gestellt hat (oder wurde sie daraufgestellt?), zu richten. Die Soziologie ist nur eine bescheidene, zweitrangige Teilnehmerin an der technologischen Verschwörung – eine Botin, Wasserträgerin, gelegentlich eine Protokollantin, mitunter eine Autorin von Propagandaflugblättern. Aber sie ist eine Teilnehmerin an dieser Verschwörung – auch dann, wenn sie im Namen besserer, effektiverer Methoden kollektiven Handelns mit anderen Teilnehmern in Konflikt gerät.

Die Geschichte meiner Entmutigung ist lang und hat viele Kapitel. In meinen marxistischen Jugendjahren fand ich die Idee einer »wissenschaftlichen Ideologie« unverdaulich; ich denke, das war der Grund, warum ich aus den gefügig aufgestellten Reihen ausgebrochen bin, aus der Vorstellung, die gewundenen Wege der Geschichte zu begradigen; und die Anwendung von unzweideutigen Regeln zu diesem Zweck umwehte ein gewisser Leichengeruch. Doch meine rebellische Natur erlaubte es mir nicht, Zuflucht im gegnerischen Lager zu suchen: Beide Lager schlugen ihre Zelte auf dem Friedhof der menschlichen Freiheit auf. Gelehrte Kritiker warfen dem Marxismus vor, nicht wissenschaftlich genug zu sein – dass seine Prophezeiungen sich nicht erfüllten; dass er, allen Prognosen zum Trotz, keine Kontrolle über das menschliche Handeln gewährleisten konnte; dass das Zaumzeug, welches er dem wild buckelnden Mustang der Geschichte anlegte, zerschlissen war und dem Pferd noch zu viel Bewegungsfreiheit ließ. Manche wollten den Marxismus »verwissenschaftlichen«; andere, die die Erfolgschancen dieses Ansatzes für gering erachteten, lehnten dies ab – nicht für die Idee einer wissenschaftlichen Ideologie als solcher, sondern aufgrund der unzureichenden oder sogar gänzlich erfundenen Wissenschaftlichkeit der Ideologie. Der Weg aus meinen Konflikten mit dem Kasernenmarxismus führte nicht in ein anderes Lager, sondern in eine Wüste, in eine Einsiedelei. Gramsci, der den Tunnel, durch den ich floh, gegraben hatte, stand in diesen Jahren an der Spitze jedes Fluchtkomitees aus allen soziologischen Lagern.

Und heute? Ich stehe wieder am Anfang. Meine Kritiker sagen: Menschen brauchen feste, stabile Prinzipien – und du unterminierst diese. Menschen wollen Sicherheit, und du säst Zweifel. Sie haben Recht. »Feste, stabile Prinzipien« – ob sie nun aus der Offenbarung stammen oder aus der Interpretation der Geheimnisse der Geschichte oder aus einer Privataudienz am Hofe der Vernunft – sind für mich bestenfalls Lügen und schlimmstenfalls eine andere Form und ein funktionales Äquivalent zu Auschwitz’ »Arbeit macht frei«. Ich wiederhole dies als Glaubensbekenntnis mit manischer Hartnäckigkeit, Jahr für Jahr, Buch für Buch. Auf viele verschiedene Weisen, mit vielen verschiedenen Worten.

Ich bin müde. Ich habe meine Rosinante fast zu Tode geritten; aber meine Wanderschaft war nicht sonderlich pittoresk. Sie war zu eintönig, um ein Cervantes’sches Lächeln hervorzurufen, obwohl sie genauso erfolgreich war wie Don Quijotes Mission.

Ich kann die Energie nicht mehr aufbringen, um noch einmal einen ganz neuen Weg ausfindig zu machen, neue Worte zu finden. Und, schlimmer noch, an mir nagt der Verdacht, dass die Windmühlenbetreiber einen Don Quijote brauchen, um die Windmühlenartigkeit von Windmühlen zu bestätigen und sich auf diesem Wege bequem der Ungläubigen zu entledigen. Noch so ein Teufelskreis: Nutzt man die akademische Methode des Duells, muss man auch ins Duell treten, und indem man das akademische Spiel spielt, übernimmt man seine Regeln. »Es macht hingegen keinen Sinn, eine Spielregel zu ›überschreiten‹: in einem rekurrenten Zyklus gibt es keine zu übertretende Linie (oder aber man verlässt das Spiel: punktum).«15 Ein Paradoxon: deshalb sind es bloße Konventionen, sie sind »nur« provisorisch – außerhalb des laufenden Spiels verfügen sie über kein Terrain, die Spielregeln sind unüberwindlich, solange das Spiel andauert. Die Spieler sind nur dank der Regeln Spieler; wer sich weigert zu spielen, zählt nicht. Du möchtest die Regeln ändern? Dann musst du das Spiel erstmal mitspielen. Doch sobald du in das Spiel eintrittst, billigst du die Regeln … Es bleibt nur die Wahl, entweder zur Verstärkung der Illusion beizutragen oder zu schweigen.

Jedes meiner Bücher war – und es konnte gar nicht anders sein – eine Affirmation des akademischen Rituals; und im Tempel, in dem das Ritual stattfindet, kann ein Protest gegen das Ritual nur als Abweichung von der Liturgie verstanden werden – und der Begriff der »Abweichung« bestätigt das Ritual auf die gleiche Weise wie der Begriff der »Ausnahme« die Regel. So wie ein Protest gegen das Ritual in Übereinstimmung mit dem liturgischen Kodex stattfinden muss. Ein Protest gegen die wahnwitzigen Missstände der Disziplin der Humanities16 bezüglich ihrer »Wissenschaftlichkeit« muss in der vom akademischen Kanon vorgegebenen Form erfolgen, ausstaffiert mit all den Karikaturen des akademischen Arguments, die den Experten der »akademischen Humanities« abverlangt werden.

Lässt sich der Knoten nicht lösen, muss er durchschnitten werden. So denkt die Schere. Zumindest die, mit der sich Alexander der Große mutmaßlich wappnete. Aber Knoten, zumindest die gordischen, sind für die Schere eine Unmöglichkeit – so wie Kafka zufolge der Himmel die Unmöglichkeit von Krähen bedeutet.

Kundera – weise geworden nach der Lektüre von Nietzsche, aber auch infolge seiner eigenen Verluste und der seiner Landsleute – schreibt:

Der Denkende sollte sich aber nicht bemühen, die anderen von seiner Wahrheit zu überzeugen; denn dann befände er sich schon auf dem Weg zu einem System; auf dem kläglichen Weg zu einem »Menschen mit Überzeugungen«; Politiker lieben es, sich so zu bezeichnen; doch was ist eine Überzeugung? Ein Gedanke, der stehen geblieben, der erstarrt ist, und der »Mensch mit Überzeugungen« ist ein beschränkter Mensch; das experimentelle Denken will nicht überzeugen, sondern inspirieren; einen anderen Gedanken inspirieren, das Denken in Gang halten […].

Kundera ruft dazu auf, das »Denken systematisch [zu] entsystematisieren«, die »Barrikaden nieder[zu]reißen«.17 Dieser Appell richtet sich, wenig verwunderlich, an den »Romancier«. Wer diesem Aufruf folgt, kann nur ein »Romancier« sein. Ein Erzähler von Geschichten. Mit einem Augenzwinkern, halb ernst, halb im Scherz. Verhöhnen der Ernsthaftigkeit und ernsthaft im Verhöhnen. Eine Dichterin, Szymborska:

Poesie –

Was aber ist das, die Poesie.

Manch wacklige Antwort fiel

Bereits auf diese Frage.

Aber ich weiß nicht und ich weiß nicht und halte mich daran fest

wie an einem rettenden Geländer.18

Halte dich fest! Damit sich Maria Dąbrowskas furchtbare Prophezeiung nicht erfüllt: »Die Gegenwart ist wie ein schwieriges Klavierstück, das auf einem Klavier mit vielen stummen, leisen Tasten gespielt werden muss. Und immer mehr Tasten werden verstummen, und niemand wird wissen, welches Stück die Geschichte gerade spielt, auch wenn es viele Worte geben wird, doch es wird eine untaugliche Sprache sein, wie die Ohren eines Taubstummen.«19

Ein Paradoxon. Ein Wortspiel. Ein figurativer Ausdruck – absorbierend und porös. Selbstwiderspruch. Eine Substanz, die ihren Gegenpol in sich trägt, ihn aufnimmt und auflöst. Elemente wie diese entsprächen der Logik der Humanities, wenn man sie auf die Größe ihres eigenen Gegenstands zuschneiden würde. Oder einem Netz, das die Erfahrung des Menschseins umspannen könnte. Andere Logiken sind simpler und harmonischer; andere Netze sind dichter, haben mehr und enger geknüpfte Knoten. Was also würde passieren – wenn diese anderen Logiken bei der Anwendung auseinanderfielen und diese anderen Netze halb leer vom Fischfang zurückkehrten?

Diese Logik und dieses Netz können an einem einzelnen Leben auf die Probe gestellt werden … Warum gerade an meinem? Weil ich es besser kenne als andere. Was nicht bedeutet, dass ich es kenne. Und schon gar nicht, dass ich es gut kenne. Sinn der Mühen ist es, unter anderem, herauszufinden, ob ich es kenne – und wie.

Das ist wirklich das einzige Argument, das für die Wahlmöglichkeit spricht. Sonst spricht wenig dafür und deutet darauf hin, dass die Wahl eine unglückliche sein wird.

6. Januar

Die Wahl ist nicht die glücklichste, denn es war ein Leben, das am Spielfeldrand stattfand. An der Seitenlinie von großen Ereignissen, weit ab von den großen Figuren, die das Salz in der Suppe »interessanter Geschichten« sind. Als beschriebe eine Amöbe einen Sturm auf hoher See oder ein Zaunpfahl eine gigantische Flut … ein Zaunpfahl, der sich durch nichts Bestimmtes von anderen Zaunpfählen abhebt, kein außergewöhnlich brillanter Geschichtenerzähler (ein halbes Jahrhundert soziologischer Fellpflege hat seine Spuren hinterlassen: Die Welt des Soziologen setzt sich aus »Variablen«, »Faktoren« und »Indikatoren« zusammen, und die Sprache des Soziologen dient dazu, die Wechselbeziehungen zu beschreiben, in die diese treten). Die Welt eines Soziologen ist der Welt in Kafkas Prozess täuschend ähnlich, Kundera bezeichnet sie als »höchst unpoetisch« – eine, »in der es keinen Platz mehr gibt für die individuelle Freiheit, für die Originalität des Individuums, in der der Mensch nur noch ein Instrument außermenschlicher Kräfte ist: der Bürokratie, der Technik, der Geschichte«.20 Aber um zu offenbaren, wie »höchst unpoetisch« die Welt ist, erschuf Kafka eine tatsächlich »höchst poetische« Sprache. So hoffte er, den mit Vorhängen verhangenen Fenstern wieder ihre ursprüngliche Funktion zurückzugeben – die Funktion von Fenstern.

9. Januar

Lévi-Strauss schrieb über das ewige Drama der Anthropologen: Solange es noch jemanden gibt, den sie fragen könnten, wissen sie nicht, was sie fragen sollen; wenn sie die Frage kennen, ist niemand mehr da, der sie beantworten könnte. Als Anthropologe der Vergangenheit meiner Familie – jene Vergangenheit, die für meine Familie die Gegenwart war – erlebe ich dieses Drama am eigenen Leib. Als meine Eltern noch lebten, fragte ich nicht. Seit mein Kopf voller Fragen ist – gibt es niemanden, den ich fragen kann.

Wenn meine Mutter oder mein Vater in Erinnerungen an ihre Jugendzeit schwelgten (was selten geschah), hörte ich nur mit halbem Ohr zu oder gar nicht, war schnell gelangweilt von Geschichten aus einer Welt, die entschieden nicht die meine war, von der ich nicht wusste, wie ich Zugang zu ihr finden sollte, und zu der ich auch keinen Zugang wünschte. Vielleicht wollte ich meinen Kindern dieses Gefühl des ohnmächtigen Leids ersparen, das mich nach dem Tod meines Vaters ergriff, als mit seinem Ableben die allerletzte Chance, hinter die nun unwiderruflich zugeschlagene Tür zu blicken, verloren ging – vielleicht war das der Grund, warum ich mich vor exakt neun Jahren hingesetzt habe, um eine Handvoll Informationen niederzuschreiben (in drei Ausführungen, für jede meiner Töchter eine) über die Welt, die meine, aber nicht ihre war. Ich schrieb damals folgende an sie gerichtete einleitende Worte: Warum ich mich entschlossen habe, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben? Ich denke, ich habe das Alter erreicht, in dem Lebensgeschichten geschrieben werden. Ich bin nun schon länger in dieser Welt, als meine Mutter es je war. Viel fehlt nicht, um mit meinem Vater gleichzuziehen, der mit siebzig Jahren verstarb. Wenn es eine richtige Zeit gibt, um Bilanz zu ziehen und Rechenschaft abzulegen – dann ist es jetzt.«

Zumindest scheinen die Menschen es so zu empfinden, was auf das Gleiche hinausläuft. Auf den Tod hinzuleben, macht das Leben absurd. Ich vermute, das Schreiben von Memoiren ist ein Akt der Verzweiflung. Als Geschichte ergibt das Leben Sinn; wenn die Geschichte gut ist, mag sie sogar eine gewisse Logik aufweisen.

Oder vielleicht habe ich auch aus einem anderen Grund beschlossen zu schreiben, vielleicht gibt es auch überhaupt keinen Grund, nur ein Bedürfnis und einen Anstoß. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist mir auch egal.«21

Offensichtlich ist die »richtige Zeit« inzwischen verstrichen, denn heute verspüre ich keinerlei überwältigendes Bedürfnis oder inneren Druck mehr in mir. Damals führte ich meine Aufgabe zu Ende – ich gab meinen Töchtern weiter, was ich noch von der Welt erinnerte, die existierte, bevor sie in ihr auftauchten und sie zu ihrer Welt machten, wobei sich jede von ihnen auf ihre Weise ein Bild von der Welt wob, aus den Fäden ihrer eigenen Erfahrungen und Hoffnungen. Vielleicht schauen sie eines Tages hinein in diese Aufzeichnungen – wenn sie jenen Moment erreicht haben, an dem ich das Fehlen der Notizen, in die ich hätte hineinschauen können, bedauerte. Meine Aufgabe ist erfüllt, warum also erzähle ich alles aufs Neue? In wessen Namen? Wem – und was habe ich anzubieten, indem ich es erzähle? Ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll, und dieses Mal beunruhigt mich das Ausbleiben einer Antwort. Oder vielmehr deprimiert es mich und raubt mir Energie – und Mut!