Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ars vivendi Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Kastner-Reihe

- Sprache: Deutsch

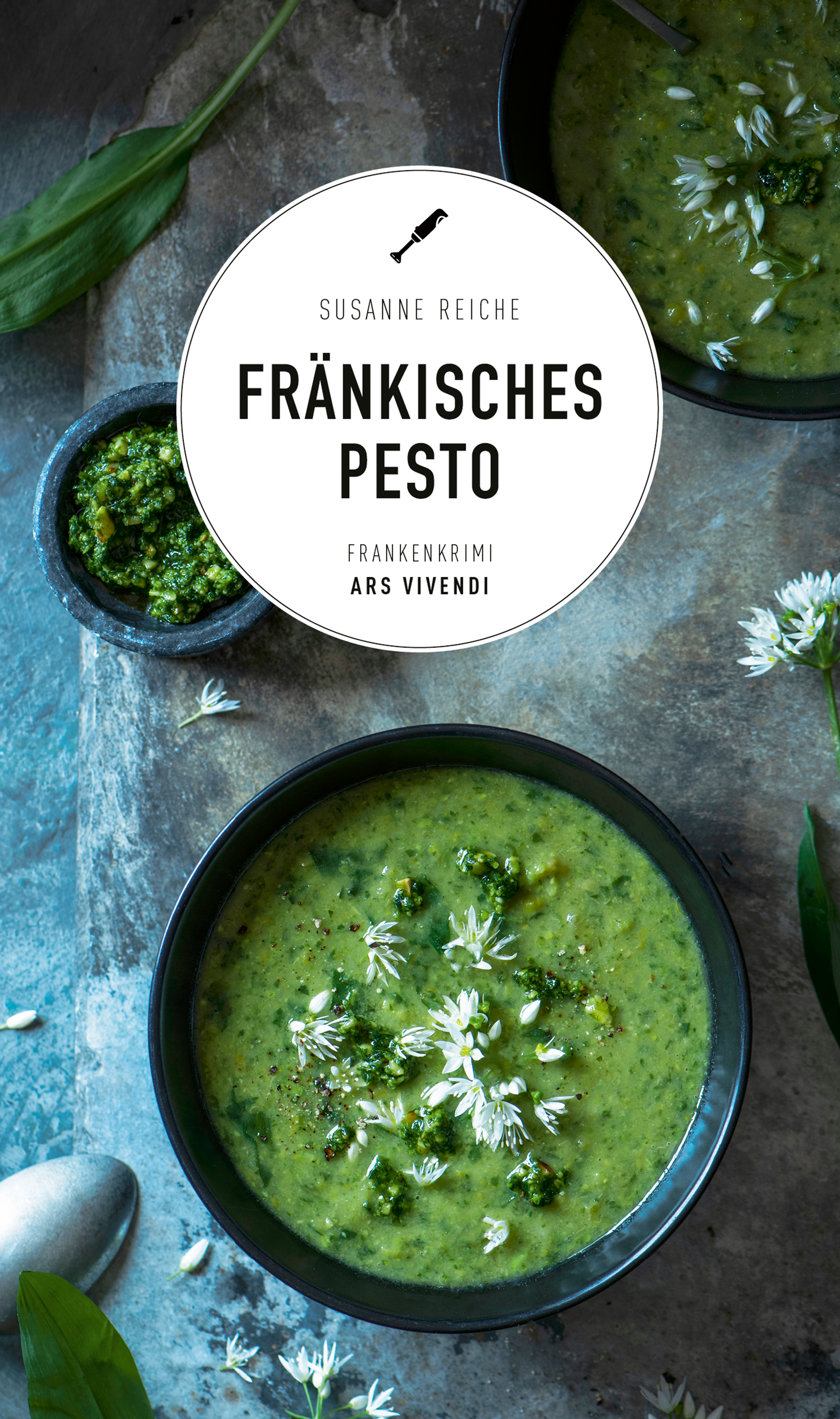

Während einer Kräuterwanderung in der Fränkischen Schweiz geschieht ein Mord. Die Beamten vor Ort bitten die Nürnberger Kollegen um Hilfe – wie praktisch, dass Kommissar Kastner mit Lebensgefährtin Mirjam gerade den Osterurlaub in der Nähe verbringt. Er schleust sich inkognito bei den Kräuterfreunden ein und erfährt bald mehr über die menschlichen Schwächen und politischen Überzeugungen der bunten Truppe, als ihm lieb ist. Von der Aufklärung des Falls ist er dennoch weit entfernt, und auch Kursleiterin Bella, die "Kräuterhexe", gibt außer ihrem Rezept für ein fränkisches Pesto nur wenig preis. Die Ermittlung im fränkischen Outback stellt Kastner aber nicht nur vor kriminalistische, sondern auch vor sportliche Herausforderungen …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Susanne Reiche

Fränkisches Pesto

Kriminalroman

ars vivendi

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage Mai 2020)

© 2020 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

Alle Rechte vorbehalten

www.arsvivendi.com

Lektorat: Stephan Naguschewski

Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg

Motivauswahl: ars vivendi

Coverfoto: © StockFood / Hendey, Magdalena

Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag

eISBN 978-3-7472-0160-2

Inhalt

Prolog

Tag 1/Ostermontag/Ruf der Wildnis

Tag 2/Dienstag/Brothers in Frankenwein

Tag 3/Mittwoch/Blondinen bevorzugt

Tag 4/Donnerstag/Arsch der Waldfee

Tag 5/Freitag/Ein Cumulonimbus wie aus dem Bilderbuch

Tag 6/Samstag/Am sechsten Tag

Tag 7/Sonntag/Monsterkrake

Vier Wochen später

Die Autorin

Prolog

Die Luft war frühlingsmild. Durch die knotigen Äste einer alten Eiche zielte die Aprilsonne mit Lanzen aus Licht auf die filigranen Skelette verwelkten Laubs, Tautropfen lagen wie Perlen auf samtigen Moospolstern, und zwischen gelben Himmelsschlüsseln und blauen Duftveilchen entrollten Schildfarne ihre schuppigen Wedel. Aus allen Knospen platzte frisches Grün.

Bella Lindemann saß auf einer Holzbank hinter der Luisenhütte – einem aus rohen Bohlen gezimmerten Blockhaus, das den Besuchern des Naturschutzzentrums Wengleinpark einen geschützten Rastplatz bot – und genoss die Ruhe: Die Teilnehmer ihres Kräuterkurses waren ausgeschwärmt, um Frühjahrsblüher zu bestimmen. Bella führte ihre Gruppen gern durch den Wengleinpark. Das vom Dörfchen Eschenbach im Hirschbachtal steil bis zur Hochfläche der Hersbrucker Alb ansteigende Gelände war durch einen Lehrpfad mit Schautafeln erschlossen und bot auf zwei Kilometern Länge und hundert Höhenmetern alles, was das Fränkische Schichtstufenland botanisch interessant machte: Wildgrasfluren, Halbtrockenrasen, Schlucht- und Kalkbuchenwälder, Felsvegetation …

Bellas Handy surrte. Kursteilnehmer Jörg – drahtige Figur, kümmelförmige Beine in engen Jeans, das grelle Orange der Funktionsjacke wie ein Schlag ins Gesicht der in sanften Farben erwachenden Natur – schickte über WhatsApp ein Foto von sich selbst und einer knospenden Cypripedium calceolus, die er mitsamt der Wurzel ausgerissen hatte. Die Bildunterschrift lautete: Das ist doch eine Knoblauchsrauke?

Nein!, antwortete Bella. Das ist, oder vielmehr: das war eine Frauenschuh-Orchidee. Sie steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten.

Während des Aufstiegs zur Luisenhütte hatte Bella mehrmals darauf hingewiesen, dass der Wengleinpark ein Rückzugsgebiet für seltene Pflanzen war, und alle darum gebeten, ohne vorherige Absprache nichts zu pflücken. Aber es gab in jedem Kurs ein oder zwei Typen wie nun diesen Jörg, die sich für die Krone der Schöpfung und nichts von Abmachungen hielten, und so sehr sie das auch ärgerte: Sie konnte wenig dagegen tun.

Der Kunde war König.

Schon seit Jahren verkaufte sie auf den Bauernmärkten zwischen Neuhaus und Hersbruck frische Würz- und Heilkräuter und bot über das Internet Hausgemachtes an: Pestos, Chutneys, Kräuteröle und Teemischungen mit zeitgeistigen Namen wie Kraft der Natur oder Tanz der Waldfee. Diese Arbeit machte ihr Spaß, und die Einnahmen waren eine hübsche Ergänzung zu Thorstens Gehalt als Spediteur gewesen; aber seit er sie vor einem halben Jahr sitzen gelassen hatte, war sie aus finanziellen Gründen gezwungen, auch Coachings, Kurse und Führungen anzubieten. Ihre Kunden waren mehr oder weniger sympathische Menschen, die sich mehr oder weniger für heimische Kräuter interessierten … Bella hatte Verständnis für Teenager, die sich lieber YouTube-Videos ansahen, anstatt ihr zuzuhören; sie respektierte ältere Damen, die in der Natur lediglich eine romantische Kulisse für lang entbehrte Sozialkontakte sahen; und sie ertrug Hobbybotaniker, die mit vom Ehrgeiz zerfressenen Mienen ihre Einschätzung einer seltenen Unterart infrage stellten – aber wenn sie eine Wahl gehabt hätte, dann hätte sie das ganze Pack lieber heute als morgen zum Teufel gejagt. Der Wald war Bellas Kathedrale, die Stämme der Eichen und Buchen trugen das Dach ihrer Kirche, in deren grüner Halle rauschende Bäche und der Chor der Vögel die Götter melodischer priesen als Orgeln und Sängerknaben; und in ihren Ohren war das eitle Geplapper ihrer Kunden ein ketzerischer Frevel gegen das Gebot der Stille und Demut, die ihr Glaube verlangte.

Aber sie hatte keine Wahl. Thorsten hatte sich quasi über Nacht nach La Gomera abgesetzt, ohne eine Postadresse zu hinterlassen oder Unterhalt für die Kinder zu zahlen. »Ich will mich da im Moment nicht so festlegen«, hatte er ihr während des ersten – und letzten – Telefongesprächs nach seiner Abreise erklärt, »ich muss zuerst einmal meine innere Mitte wiederfinden«. Ein Vorhaben, das sich nach Bellas Einschätzung hinziehen konnte, da Thorstens Ansatz vermutlich ausschließlich darin bestand, dicke Haschtüten zu rauchen und ein mageres Flittchen namens Jenny zu vögeln, das er in einem Burger-Drive-in bei Forchheim aufgelesen hatte …

Just in dem Moment, als Jenny den von Thorsten bestellten Cheeseburger über den Verkaufstresen schob, traf beide wie ein Schlag die Erkenntnis, dassihre Seelen füreinander bestimmt waren – so schilderte Thorsten die schicksalhafte Begegnung einige Tage später seiner Frau. Auf Nachfrage räumte er ein, dass es bei den Seelen nicht geblieben war. »Solche Dinge kommen vor«, kommentierte Bellas Schwiegermutter schmallippig. »Anstatt zu jammern, solltest du besser drüber nachdenken, welchen Anteil du an dieser Entwicklung hast …«

Bella schluckte ihren Schmerz hinunter. Sie ließ sich vom Friseur einen modischen Bob schneiden und tauschte ihr Flanellnachthemd gegen einen Fummel aus schwarzer Spitze, der Alice Schwarzer zu Recht auf die Barrikaden getrieben hätte. Eingedenk des Umstands, dass Liebe (auch) durch den Magen geht, servierte sie Thorsten jeden Abend ein kulinarisch ausgefeiltes Drei-Gänge-Menü, das er kommentarlos hinunterschlang, ehe er den Fernseher einschaltete und auf dem Sofa die Füße hochlegte. Nur zwei Wochen später teilte er ihr Folgendes mit: »Ich brauche eine Auszeit, Schatz. Ich werde eine Weile auf La Gomera leben. Bitte erklär es den Kindern.«

Bella übersetzte den ehebrecherischen Sachverhaltfür Viola und Iris in kindgerechte Worte – eine Reise aus beruflichen Gründen, Papa hat euch lieb und ähnliche Lügen. Nachdem die Zwillinge im Bett waren, setzte sie sich an den Küchentisch, starrte aus dem Fenster in die mondlose Nacht und spülte eine XXL-Tafel Nougat-Nuss-Schokolade mit zwei Flaschen Rotwein hinunter. Sie weinte nicht, aber sie hatte gute Lust, sich vor die Regionalbahn nach Neuhaus/Pegnitz zu werfen, und nur wegen der Kinder sah sie schließlich davon ab. Sie gestand sich ein, dass sie das Unheil hätte kommen sehen müssen; spätestens seit dem Abend, als sie im Badezimmer auf der Waage gestanden und die Digitalanzeige ERROR geblinkt hatte. Thorsten hatte die Zahnbürste aus dem Mund genommen und ohne zu lächeln gesagt: »In Vorra haben sie noch eine alte Viehwaage, vielleicht solltest du es da versuchen.«

Als Kind war Bella ein zierliches, elfengleiches Wesen gewesen; und während die Pubertät ihren Mitschülerinnen üppige Dekolletés und begehrliche Blicke beschert hatte, war sie nur in die Länge geschossen – eine Bohnenstange, nichts als Haut und Knochen. Erst die Schwangerschaft legte in ihrem Körper irgendeinen Schalter um. Nach der Geburt der Zwillinge ging sie auf wie gärender Hefeteig: langsam, aber stetig und in alle Richtungen. Sie durchbrach die achtzig Kilo, verharrte eine gnädige Weile bei neunzig, stieg dann auf hundert und hundertzehn. Ihre Augen zogen sich in schmale Sehschlitze zurück, ihr Kinn schwabbelte wie das einer Masttruthenne, und sie hüllte sich, notgedrungen, in wallende Gewänder. Sie versuchte es mit allen Arten von Diäten ohne Erfolg. Anfangs versicherte Thorsten ihr treuherzig, sie ihrer inneren Werte wegen und, wie versprochen, für immer zu lieben; doch tatsächlich verebbte sein Interesse an ihren Gedanken und Gefühlen ebenso schnell wie sein Verlangen nach ehelichem Beischlaf. Was sie auch sagte oder tat – oder nicht sagte und nicht tat –, schien ihm plötzlich auf die Nerven zu gehen; und beim geringsten Anlass brach er einen Streit vom Zaun.

Bella suchte ärztlichen Rat. Ein Spezialist diagnostizierte eine Stoffwechselstörung. Mit der nüchternen Distanz des Chirurgen schlug er vor, ein Stück aus ihrem Darm herauszuschneiden und ihren Magen zusammenzunähen – als wäre sie kein fühlendes menschliches Wesen, sondern ein bloßer Fleischsack, den es ästhetisch zu optimieren galt.

Bella hatte fluchtartig die Praxis verlassen …

»Hey, Bella – ist das Waldmeister?«, fragte jemand. Ein Mädchen in pinkfarbenem Top und geblümter Latzhose – braune Rehaugen, fransig geschnittene, kurze dunkle Haare, ein Piercing im Nasenflügel – hielt ihr eine Handvoll Pflanzen hin. Die vierkantigen Stängel und quirlig angeordneten Blätter waren unverkennbar.

»Ja, das ist Galium odoratum, das Wohlriechende Labkraut«, bestätigte Bella. »Nimm dir ruhig ein paar Büschel mit, wenn du magst – jetzt, vor der Blüte, enthält er das meiste Aroma. Auf meiner Homepage findest du ein Rezept für eine leckere Maibowle.«

»Cool.« Die junge Frau – sie hieß Liliane, ließ sich aber Lila nennen – strich sich betont unaffektiert den Pony aus der Stirn und stopfte den Waldmeister in ihre Umhängetasche aus upgecycelter Lastwagenplane.

Bella lächelte mütterlich, obwohl sie gute Lust hatte, die Göre zu ohrfeigen. Über ihre Beweggründe machte sie sich keinerlei Illusionen: Sie missgönnte Lila den grazilen Körper, der sich so mühelos und geschmeidig bewegte; sie neidete ihr die Blauäugigkeit der Jugend und den zuversichtlichen Glauben, dass sie ihr Schicksal selbst bestimmte und einer rosigen Zukunft entgegenging. Wenn die junge Frau eines Tages begreifen würde, dass das verheißungsvoll glitzernde Geschenkpapier des Lebens nur einen Karton lauwarmer Luft umgab, wäre Bella selbst schon eine verhärmte alte Schachtel, die dem Sozialsystem zur Last fallen würde …

Ein schriller Schrei flog durch den Wald; ein abgehackter, menschlicher Schreckenslaut, dem wie ein tierisches Echo das aufgeregte Keckern eines Eichelhähers folgte.

Das Rehlein mit der Recyclingtasche zuckte zusammen. »Was war denn das?«, fragte sie.

»Da hat wohl jemand die Erfahrung gemacht, dass die Natur nicht zwangsläufig des Menschen sanfter Freund ist.«

Lila legte die hübsche Stirn in verständnislose Falten, und Bella schob nach: »Vermutlich hat sich jemand in einen Ameisenhaufen gesetzt. Oder sich an einer Brombeerranke die Haut aufgerissen …«

Etwa zehn Minuten später waren vom Wengleinweg her erregte Stimmen zu hören. Jörg, an der orangefarbenen Jacke leicht zu erkennen, trat aus dem lichten Schatten der frühlingsgrünen Bäume und schob die Blondine vor sich her, der er schon seit Kursbeginn nachstellte wie jagdbarem Wild. Sie war einen Kopf größer, zehn Jahre jünger und deutlich attraktiver als er; was ihn ebenso wenig schreckte wie ihre höflichen Versuche, ihn auf Abstand zu halten. Dem ungleichen Paar folgten zwei ältere Kursteilnehmer in beigen Wanderhosen und rot karierten Hemden auf dem Fuß – Hermann und Johanna Dennerlein.

»Ameisenhaufen?« Lila schnalzte zweifelnd mit der Zunge. »Für mich sehen die aus, als hätte der Teufel sie um ihre Seelen angeschnorrt …«

Sie sollte recht behalten. Was sie, in Bellas Augen, kein bisschen sympathischer machte.

*

Unweit der Luisenhütte markierte auf vierhundertfünfundachtzig Metern über Normalnull ein im alpenländischen Stil gehaltenes Wegkreuz den höchsten Punkt des Wengleinwegs. An christlichen Feiertagen wurden hier gelegentlich Freiluftgottesdienste zelebriert; ansonsten war das hölzerne Kruzifix ein beliebtes Hintergrundmotiv für die Selfies diverser Natur- und Wanderfreunde. Schon von Weitem bemerkte Bella den Mann, der seinen schmalen Rücken an die vertikale Strebe des Kreuzes lehnte – er wirkte so friedlich, als sei er während einer Rast kurz eingenickt.

Aus der Nähe betrachtet sah die Sache anders aus.

Der Tote war einer ihrer Kursteilnehmer – Julius Imthal, Gemeinderat im aufstrebenden, nur wenige Kilometer entfernt im Pegnitztal gelegenen Mittelzentrum Velden. Imthal war eher ein Freund der Wirtschaft als der Natur; und wann immer das Wochenblatt über die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete, erste Spatenstiche oder Grundsteinlegungen berichtete, gab es dazu ein zweispaltiges Farbfoto von ihm: stets lächelnd, adrett gekämmt und in fescher Tracht. Aber hier und jetzt, im Angesicht des eigenen Todes, formten seine dünnen Lippen ein verkniffenes, nach unten offenes Oval über einem fleckigen T-Shirt und einer abgewetzten Cordhose. Seine runden Äuglein starrten über den Rand seines verrutschten Markenzeichens, einer altmodischen Hornbrille, überrascht ins Leere; sein dünnes Blondhaar war zerzaust und blutverschmiert. Einen Schritt hangabwärts lag sein Wanderrucksack, aus dessen offener Deckelklappe die Habseligkeiten quollen wie Eingeweide aus einem ausgeweideten Tier.

»Das ist Julius. Er ist tot«, erklärte Jörg überflüssigerweise.

Bella holte ihr Handy aus der Umhängetasche und wählte den Notruf.

*

Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis vom Forstweg westlich des Wengleinparks ein Martinshorn zu hören war. Das Geräusch schwoll an und verstummte, Autotüren schlugen. Der Wind trug abgehackte Fetzen menschlicher Stimmen durch den Wald – wer keinen Geländewagen besaß, musste die letzten hundert Meter vom Forstweg bis zum Wegkreuz notgedrungen zu Fuß zurücklegen.

Bellas Osterkurs hatte sich inzwischen vollständig um den Toten versammelt und sah dem Trupp, der wenig später zwischen den Bäumen auftauchte, gespannt entgegen. Zwei Streifenbeamte – ein leptosomes Bübchen, dem die Uniform drei Nummern zu groß war, und ein dralles, rotwangiges, Kaugummi kauendes Mädel – verwiesen Bella und ihre Kursteilnehmer energisch auf weit von der Leiche entfernte Plätze und nahmen anschließend ihre Personalien auf. Zwei Sanitäter beugten sich über den Toten, überließen ihre Plätze aber bald einem grau melierten Herrn mit Froschaugen hinter einer randlosen Brille – dem Arzt, wie Bella vermutete. Ein Mittdreißiger in Zivil stellte sich als Kriminalkommissar Karlheinz Bauer von der Polizeiinspektion Hersbruck vor.

»Gehören Sie zusammen?«, fragte er in die Runde. »Kennen Sie den Toten?«

So gut sein Name und sein Oberpfälzer Bellen zum Klischee eines Provinzkommissars passten, so wenig tat es seine Physiognomie: Er maß athletisch durchtrainierte zwei Meter und trug unterhalb des glatt rasierten Schädels buschige Augenbrauen und einen schwarzen Vollbart an der Grenze dessen, was die Allgemeine Polizeidienstrichtlinie zum erwünschten Erscheinungsbild deutscher Beamter hergab. Aus dem Ausschnitt seines tannengrünen T-Shirts lugte der Arm einer Krake – offensichtlich Teil eines bunten Tattoos, dessen Mittelpunkt Bella in der Nähe des Bauchnabels vermutete. Ehe sie sich eine Antwort auf seine Frage überlegen konnte – was hieß schon zusammengehören, wenn sogar ein Eheversprechen schneller aufgelöst werden konnte als ein Mobilfunkvertrag? –, räusperte sich die rotwangige Streifenbeamtin, spuckte ihren Kaugummi aus und trat an Bauers Seite. »Das sind so Naturfreaks«, erklärte sie ihm hinter vorgehaltener Hand und mit einer Stimme, die sie wohl für ein Flüstern hielt. »Die haben sich über die Osterferien im Grünen Schwan in Eschenbach einquartiert und machen hier, Achtung, Originalzitat, eine Waldwanderung mit der Kräuterhexe – will heißen, sie dackeln durchs Unterholz und freuen sich wie Harry, wenn sie irgendein Gestrüpp mit seinem lateinischen Namen anreden können. Der Tote heißt Julius Imthal und war einer der Kursteilnehmer; und die aufgeschneckelte Adipöse ist die Kräuterhexe höchstselbst – Isabel Lindemann.«

Bauers Blick glitt über Bellas Körper und fiel dann verlegen zu Boden.

Bella zog einen ihrer Werbeflyer aus dem Rucksack und drückte ihn dem Kommissar in die Hand. Die beiden Streifenbeamten lasen neugierig mit: Kräuterwanderungen für Anfänger und Fortgeschrittene, Wildkräuterküche, Heilpflanzen erkennen und richtig anwenden, Baum-Yoga, meditatives Waldatmen …

»Wir sind heute Morgen vom Grünen Schwan aus in den Wengleinpark aufgebrochen«, erklärte Bella. »Gegen Mittag haben wir die Luisenhütte erreicht und eine Vesperpause gemacht – da war Julius noch wohlauf. Nach der Rast habe ich Bestimmungskarten ausgeteilt und die Kursteilnehmer gebeten, auf eigene Faust ein paar Frühlingskräuter zu bestimmen.«

Bauer zog ein Notizbuch aus der Hosentasche und zückte einen Kugelscheiber. »Wann genau haben Sie sich getrennt? Hat jemand auf die Uhr gesehen?«

»Es war fünf Minuten vor zwölf«, verkündete Hermann Dennerlein, ein in Erlangen ansässiger Ingenieur im Ruhestand. Er hatte den Kurs zusammen mit seinem Bruder und seiner Schwägerin gebucht, die nun zustimmend nickten.

»Fünf vor zwölf war Herr Imthal demnach noch am Leben«, stellte Bauer fest und machte sich eine Notiz. »Hat ihn danach noch jemand gesehen? Ich meine: lebend gesehen?«

Ratlose Blicke. Achselzucken. Kopfschütteln.

»Nun gut«, seufzte Bauer. »Und wer hat den Toten gefunden?«

Jörg schob die Blondine nach vorn. »Das war Nadja«, erklärte er.

»Nadja und wie weiter?«, fragte Bauer.

»Lipinski«, sagte die Blonde. Sie war so blass wie die Leiche.

»Das war sicher ein Schock für Sie, Frau Lipinski«, sagte Bauer freundlich. »Fühlen Sie sich trotzdem imstande, mir den Hergang zu schildern?«

»Natürlich«, sagte Nadja artig. »Ich …« Sie rang die Hände und suchte nach Worten.

Bauer nickte ihr aufmunternd zu.

»Ich war schon wieder auf dem Weg bergauf – wir hatten mit Bella vereinbart, uns um eins wieder an der Luisenhütte zu treffen«, erklärte Nadja. »Ich habe gerade ein paar blühende Küchenschellen am Waldsaum fotografiert, als ich am Wegkreuz jemanden sitzen sah. Ich habe mir zuerst nichts dabei gedacht.« Ihre Unterlippe zitterte.

»Sie machen das sehr gut, Frau Lipinski«, behauptete Bauer.

»Erst als ich weiterging und näher herankam, habe ich Julius erkannt«, fuhr Nadja fort, »und dann sind mir seine offenen Augen aufgefallen. Und all das – das Blut.«

»Nadja hat laut geschrien«, fügte Jörg an, »und ich bin ihr zu Hilfe geeilt, so schnell es ging. Die Ärmste war völlig aufgelöst.« Er machte Anstalten, der Blondine tröstend den Arm um die Schultern zu legen.

»Danke, Jörg. Es geht schon«, murmelte Nadja und wich seiner besitzergreifenden Geste geschmeidig aus.

»Wie spät war es, als Sie den leblosen Körper am Wegkreuz bemerkt haben?«, fragte Bauer.

Nadja starrte ihn an. »Wie spät es war? Ich habe keine Ahnung.«

»Aber Sie haben die Fotos von den Pflanzen am Waldsaum – äh, Küchenschellen? – mit dem Handy gemacht?«

Es dauerte eine Weile, bis Nadja begriff, worauf er hinauswollte. »Ach so. Ja, natürlich.« Sie zog ihr Mobiltelefon aus der Gesäßtasche und wischte durch die Fotogalerie. »Das erste Foto ist von zwölf Uhr achtundzwanzig.«

»Danke«, sagte Bauer und klappte sein Notizbuch zu. »Sie dürfen jetzt gehen. Aber ich muss Sie alle bitten, sich bis auf Weiteres zur Verfügung zu halten und morgen Vormittag in die Polizeiinspektion Hersbruck zu kommen – wir müssen Ihre Aussagen schriftlich aufnehmen.« Er wedelte mit der Hand, um klarzustellen, dass Sie dürfen jetzt gehen nicht als Gunst, sondern als Befehl gemeint war.

Bella scharte ihre Schäfchen um sich und zählte sie zur Sicherheit noch einmal durch, ehe sie den Rückzug antrat.

»Na, Dieter«, feixte die Rotwangige ihrem Streifenkollegen zu, sobald sie Bella außer Hörweite wähnte. »Das wär doch mal was für dich: meditatives Waldatmen mit einer tonnenschweren Kräuterhexe!«

Dieter kicherte.

Bella tat, als hätte sie nichts gehört. Sie war es gewohnt, dass man lieber über sie als mit ihr sprach, und sie war es gewohnt, dass niemand sie länger als nötig ansah. Es war absurd, aber je mehr sie wog, desto unsichtbarer schien sie zu werden. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, trug sie bei der Arbeit einen himbeerfarbenen Kaftan, einen salbeigrünen Filzhut und eine Halskette aus klappernden Muschelschalen – ein Aufzug, in dem die braven Bürger des Landkreises Nürnberger Land selbst am Faschingsdienstag nicht das Haus verlassen würden. Die Botschaft war klar: Seht her, hier bin ich – ob euch das nun passt oder nicht.

Tag 1/Ostermontag/Ruf der Wildnis

»Hast du ernsthaft gedacht, du könntest die ganze Woche lang im Wirtshaus herumhocken?«, fragte Mirjam mit hochgezogenen Augenbrauen.

Kastner, seines Zeichens Kriminalhauptkommissar des Dezernats Eins im Polizeipräsidium Mittelfranken und zurzeit im Urlaub, hatte sich gerade erst den Schlaf aus den Augen gerieben und das Frühstücksbuffet in groben Augenschein genommen.

»Hm«, machte er und warf einen Blick auf die bunte Broschüre, die Mirjam auf seinem – ansonsten noch leeren – Frühstücksteller platziert hatte: Freizeittipps rund ums Pegnitztal. Offensichtlich assoziierte der Verfasser des Flyers mit dem Begriff Freizeit ausschließlich körperlich oder geistig anstrengende Tätigkeiten: Klettern, Wandern, Paddeln, Radfahren, Schwimmen, naturkundliche Führungen …

»Wo sind eigentlich die Kinder?«, fragte Kastner, weniger aus Interesse als zur Ablenkung, und schenkte sich eine Tasse Kaffee ein. »Schlafen die noch?«

»Das sind Kinder, Kastner«, erklärte Mirjam mit der aufreizenden Geduld einer Grundschullehrerin. »Die schlafen nicht bis halb zehn, die wollen was erleben. Ich habe schon vor zwei Stunden mit ihnen gefrühstückt, und jetzt koordiniert Jannik draußen im Biergarten die apokalyptische Schlacht diverser Plastikmonster, während Sofie ihm die Welt erklärt.«

»Wunderbar!«, sagte Kastner. »Dann kann ich ja in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken und eine Kleinigkeit essen.«

Mirjam trommelte mit den Fingern auf den Wirtshaustisch. »Du hast Claudia dazu überredet, sich für den Höheren Dienst zu bewerben«, erinnerte sie ihn, »und du hast ihr angeboten, während der Schulung ihre Kinder zu beaufsichtigen. Also, bitte: etwas mehr Engagement!«

Sie hatte recht. Claudia Wolfschmidt, eine junge Kriminalhauptmeisterin, hatte Kastner in der Vergangenheit hin und wieder bei seinen Ermittlungen unterstützt und sich dabei als ausgesprochen fähig erwiesen. Um der alleinerziehenden Mutter die Qualifizierung zur Kommissarin zu ermöglichen, hatte Kastner sich als Babysitter angedient; und Mirjam war mit diesem Arrangement aus frauensolidarischen Gründen einverstanden gewesen – was er ihr hoch anrechnete. Dass Claudias letzter Schulungsblock und die abschließende Prüfung in den Osterferien stattfanden, war eine glückliche Fügung: Den Alltag zweier Schulkinder mit dem eines Kommissars und einer städtischen Angestellten in einer quadratmeterarmen Zweieinhalbraumwohnung in der Nürnberger Südstadt zu vereinbaren, wäre, im Nachhinein betrachtet, sicher schwierig geworden.

Kastner hatte mit seinem Chef, Polizeidirektor Carsten Wismeth, hart darum gerungen, sich über Ostern freinehmen zu dürfen.

»Sie machen mir Spaß!«, hatte Wismeth behauptet und dazu ein Gesicht gemacht, als hätte er in eine Zitrone gebissen. »Erst reden Sie der Wolfschmidt ein, sie müsse Kommissarin werden, und jetzt wollen Sie auch noch Urlaub?«

Kastner wusste genau, was Wismeth missfiel: Claudia hatte als Streifendienstführerin den Laden im Griff gehabt, wie sein Chef es ausdrückte. Sie würde eine Lücke hinterlassen, die zeitnah kaum zu füllen war. Aber schließlich hatte er sich durchgesetzt und sich mit Mirjam und Claudias Kindern im beschaulichen Dörfchen Eschenbach im unteren Hirschbachtal einquartiert. Er hatte zwei Gästezimmer in einem Gast- und Tagungshaus namens Grüner Schwan gebucht, das alles bot, was man sich wünschen konnte: eine angenehm schlichte Gemütlichkeit, einen lauschigen Biergarten, freundliches Personal und, last, but not least, gutes Landbier und regionale Küche. Nach Kastners Ansicht gab es keinen Grund, sich von diesem Hort der Gastlichkeit weiter als fünfhundert Meter zu entfernen – für einen kleinen Verdauungsspaziergang etwa –, aber Mirjam sah die Sache offensichtlich anders.

»Na gut, Hase«, seufzte er. »Wir können ja nach dem Frühstück einen Plan machen.«

»Ich habe bereits einen Plan!«, lächelte Mirjam.

Während Kastner mittels zweier Rühreier mit Speck und einer mit fränkischen Wurstspezialitäten belegten Semmel den ärgsten Hunger stillte, mietete Mirjam telefonisch einen Kanadier mitsamt Ausrüstung, buchte Zubringer- und Rückholtaxi, studierte auf ihrem Smartphone die aktuellen Wasserstände der Pegnitz und die geltende Kanuverordnung zum Schutz von Natur und Umwelt und fuhr die geplante Route vorab auf einer virtuellen Karte ab. Das bloße Zusehen und Zuhören erschöpfte Kastner derart, dass er sich ohne Weiteres bis zum Mittagessen wieder ins Bett hätte legen können.

Mirjam kannte kein Pardon. »Und los«, rief sie, kaum dass er sein Frühstücksbesteck aus der Hand gelegt hatte.

*

»Juhu«, johlte Jannik, als das Boot eine Stromschnelle hinunterschoss, und fuchtelte mit seinem Paddel herum. Kastner zog den Kopf ein, um einen offenen Nasenbeinbruch zu vermeiden.

»Hör mit dem Gehampel auf, du Affe«, wies Sofie ihren kleinen Bruder zurecht. »Wenn wir umkippen, ertrinkst du als Erster, weil du nämlich nicht schwimmen kannst.« Die Dreizehnjährige thronte mit der Haltung einer höheren Tochter im Kajak: den Rücken kerzengerade, das Kinn erhoben, den Arm mit dem Paddel elegant abgewinkelt.

»Gar nicht wahr!«, schrie Jannik empört. »Ich hab den Freischwimmer! Und eine Schwimmweste!«

»Das nützt nix«, erklärte Sofie. »Die fiese Strömung packt dich wie eine Schnappfalle einen fetten Biber und zieht dich immer weiter hinunter; und dann läuft dir das Wasser mitsamt den ganzen ekligen Algen und Würmern in die Nase und in den Mund …«

»Ist ja gut jetzt«, schnaubte Mirjam von hinten. »Wir werden nicht kentern. Aber wir müssen weiter nacht rechts … Rechts, Kastner! Das andere Rechts! Du musst schon mitpaddeln, ich kann nicht alles alleine machen!«

Kastner tat pflichtschuldig, wie ihm geheißen. Obwohl es ein lauer Apriltag war, lief ihm der Schweiß in Strömen den Rücken hinunter. Er verfügte durchaus über nautische Erfahrung – während seiner Gymnasialzeit hatte er mit seiner Jugendliebe Yvonne aus der Parallelklasse eine Tretbootfahrt über den Nürnberger Dutzendteich unternommen –, aber dies hier war definitiv etwas anderes: Lediglich eine dünne Gummiwand trennte seinen Körper von dem reißenden Strom, seine Beine waren blutstauend angewinkelt, und er hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Dazu musste er noch den zappeligen Jannik und die superschlaue Sofie im Auge behalten und die Anweisungen befolgen, die Mirjam von hinten gab – für beschauliche Naturbetrachtung blieb da wenig Zeit.

Und jetzt vibrierte auch noch sein Handy.

Das konnte eigentlich nur Claudia sein. Sie hatte seit gestern schon zweimal angerufen, vermutlich, weil sie seinen pädagogischen Fähigkeiten nicht recht traute.

»Claudia?«, schrie er gegen den tosenden Strom an, nachdem es ihm gelungen war, das Mobiltelefon aus dem Plastikbeutel zu pfriemeln, in den er es vorsorglich eingeschlagen hatte. »Hier ist alles in Ordnung, den Kindern geht es gut. Kann ich dich später zurückrufen? Wir rasen gerade in einem Gummiboot die Niagarafälle runter!«

»Kastner? Es tut mir wirklich leid, Sie im Urlaub stören zu müssen«, sagte eine Stimme, die ganz sicher nicht die von Claudia war. »Aber, nun ja, wir haben da im Pegnitztal eine Leiche, die vermutlich keines natürlichen Todes gestorben ist …«

»Muss das jetzt sein, Kastner?«, rief Mirjam von hinten. »Wenn das Claudia ist, dann ruf sie doch bitte später zurück – da vorne kommt wieder eine Stromschnelle!«

Jannik beugte sich weit über den Bootsrand und krähte: »Boah, Leute, schaut mal! Da ist ein voll fetter Fisch! Das ist bestimmt ein Walfisch!«

»Wale sind keine Fische!«, schnaubte Sofie. Wie immer hatte sie recht und verfehlte mit ihrer Argumentation dennoch knapp den Punkt: Selbst wenn Wale Fische gewesen wären, hätten sie sich die Bäuche wohl kaum im flachen Süßwasserflussbett der Pegnitz aufgeschürft.

Mirjam schrie: »Nach links, Kastner! Links!«

»Kastner?«, fragte die Stimme aus dem Telefon. »Was rauscht denn da so? Hören Sie mich?«

Der Kanadier trudelte in die Stromschnelle, verhakte sich an einem unsichtbaren Hindernis und drehte sich wie ein Kreisel um die eigene Achse. Sofie kreischte hysterisch, Mirjam fluchte wie ein Bierkutscher. Jannik beugte sich noch ein Stück weiter vor und spähte angestrengt ins Wasser. »Das ist ein Killerwal!«, stellte er fest und holte mit dem Paddel aus, um die Bestie zu erlegen.

Ehe Kastner nach ihm greifen konnte, kippte der Junge wie ein Stein über Bord.

*

Ein Grüppchen junger Kajakfahrer in neonbunter Kleidung applaudierte im Vorbeifahren ironisch, als Kastner mit Jannik unter dem Arm ins Trockene kletterte. Vom Ufer aus betrachtet stellte sich die Situation wenig dramatisch dar, wie Kastner zugeben musste: Die Pegnitz plätscherte gemütlich durch ihre breite, von frischgrünen Erlen und Weiden gesäumte Aue, und die Stromschnellen waren nicht mehr als kurze Abschnitte mit geringfügig muntererer Strömung. Als er in den Fluss gesprungen war, um Jannik vor dem Ertrinken zu retten, hatte er sich wie Indiana Jones gefühlt – aber das Wasser war dem Jungen nur bis zur Hüfte gegangen.

»Postpubertäre Ignoranten«, schimpfte Mirjam den Kajakfahrern hinterher, während sie den Kanadier an Land zog. Dann küsste sie Kastner auf den Mund. »Das war sehr tapfer von dir.«

Sofie hielt ihrem pitschnassen Bruder eine routinemäßige Standpauke, die Jannik ebenso routinemäßig von sich abgleiten ließ.

»Wenn Kastner den Killerwal nicht mit seiner Arschbombe verscheucht hätte, dann hätte ich den gefangen«, beharrte er.

Unterdessen telefonierte Mirjam mit dem Bootsverleih. »Wir hatten einen direkteren Kontakt zum nassen Element, als uns lieb war«, erklärte sie eloquent, führte die noch kühlen Außentemperaturen und die Verantwortung für fremde Kinder ins Feld und übermittelte ihre aktuellen GPS-Daten. Eine Viertelstunde später kam das Rückholtaxi und brachte sie zurück in den Grünen Schwan, wo Mirjam den zähneklappernden Jannik mit einer Wärmflasche ins Bett packte. Sofie zog sich ebenfalls zurück, um ihren Freundinnen per WhatsApp mitzuteilen, wie knapp ihr Bruder dem Tod entronnen war. Vermutlich unter dem Titel Mein schönstes Ferienerlebnis.

Kastner nahm zuerst eine heiße Dusche, dann ein kühles Landbier und anschließend einen Schmorbraten vom regional aufgewachsenen Biorind.

»Jetzt stell dir mal vor, das wäre schiefgegangen«, sagte Mirjam, die sich für eine Salatplatte mit Frühlingskräutern entschieden hatte, schaudernd. »Wenn Jannik ertrunken wäre, hätte Claudia dir vermutlich bei lebendigem Leib die Gedärme aus der Bauchhöhle entfernt.«

»Davon gehe ich aus«, stimmte Kastner mit vollem Mund zu. Das Biorind wurde von einer sämigen Rotweinsauce mit dezentem Rosmarinaroma, gedämpftem Brokkoli und hausgemachten Spätzle begleitet – eine recht stimmige Kombination.

»Zumal sie ja quasi live dabei war«, sagte Mirjam.

»Live dabei?«, echote Kastner verständnislos.

Mirjam hob die Augenbrauen. »Du hast doch mit ihr telefoniert, als Jannik ins Wasser gefallen ist?«

»Ach du liebe Güte – nein«, erklärte Kastner. »Nein, das war nicht Claudia. Das war Carsten Wismeth.«

Mirjam hob die Augenbrauen noch ein wenig höher und brachte es fertig, gleichzeitig die Stirn zu runzeln. »Dein Chef? Was wollte der denn? Hast du etwa vergessen, einen Urlaubsantrag abzugeben?«

»Aber Hase!«, sagte Kastner mit einer wohldosierten Prise gekränkter Unschuld. Mirjam hatte gleichermaßen recht wie unrecht: Er hatte in der Tat keinen Urlaubsantrag abgegeben – aber vergessen hatte er es nicht. Er hielt nicht viel von bürokratischem Papierkram – ein Mann, ein Wort war seine Devise; und Wismeth hatte ihm die Freizeit ja zähneknirschend zugestanden. Immerhin war Mirjams Frage nach dem Grund von Wismeths Anruf berechtigt – was hatte sein Chef gesagt? Etwas von einer Leiche? Er würde ihn wohl zurückrufen müssen. Kastner tastete seine Hosentaschen nach dem Mobiltelefon ab – vergebens. Natürlich, er hatte sich geduscht und umgezogen. Aber …

»Was ist los?«, erkundigte sich Mirjam.

»Mein Handy ist weg. Es muss mir aus der Hand gefallen sein, als ich in die Pegnitz gesprungen bin.«

»Na so ein Pech!«, sagte Mirjam mit einer wohldosierten Prise mitfühlenden Bedauerns. »Dann kannst du deinen Chef gar nicht zurückrufen?«

*

»Die Kollegen aus dem Landkreis haben uns offiziell um Hilfe ersucht«, erklärte Carsten Wismeth. »Und wie Sie sehr gut wissen, Kastner, habe ich hier über die Osterferien zu wenig Personal im Präsidium, um mal eben einen Kommissar aufs Land verschicken zu können. Und Sie sind direkt vor Ort – die Kräutergruppe, mit der Imthal unterwegs war, hat im Grünen Schwan einen Tagungsraum gemietet. Das ist doch Ihr Urlaubsquartier?«

»Hm«, machte Kastner. Mirjam hatte sich geweigert, ihm ihr Handy zu leihen. Damit Wismeth dir irgendeine Ermittlung aufs Auge drücken kann? Vergiss es! Glücklicherweise verfügte der Grüne Schwan über einen Festnetzanschluss – einen olivgrünen Siebzigerjahreapparat mit Wählscheibe und Spiralkabel, der in dem schmalen Durchgang zwischen Gastraum und Küche auf einer hölzernen Kommode stand.

»Diese Kräuterfreunde sind selbstredend dringend verdächtig«, fuhr Wismeth fort. »Sie waren zur Tatzeit am Tatort, einer von ihnen hat die Leiche gefunden … Der zuständige Beamte vor Ort, ein Kommissar Bauer, hat die Leute angewiesen, sich bis auf Weiteres zur Verfügung zu halten – man muss also nicht befürchten, dass die sich gleich in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. Kastner? Hören Sie mir noch zu?«

»Ja, ja.«

»Rechtsmediziner und Kriminaltechniker sind bereits informiert und sollten in zwei, drei Stunden am Leichenfundort eintreffen. Es wäre gut, wenn Sie ebenfalls dort erscheinen und sich gleich einen Überblick verschaffen würden. Habe ich schon erwähnt, dass das Opfer Politiker war?«

Das hatte der Polizeidirektor in der Tat bereits erwähnt. Während Wismeth erneut über öffentliches Interesse und Dringlichkeit referierte, nahm Kastner den Telefonhörer vom Ohr und hielt ihn mit ausgestrecktem Arm in Richtung der Küche, in der drei junge Frauen Gemüse schnippelten und in gusseisernen Pfannen rührten. Anders als seinem Chef war es ihm herzlich egal, ob ein Mordopfer zu Lebzeiten prominent gewesen war oder unter einer Brücke geschlafen hatte. Für manche Tötungsdelikte gab es nachvollziehbare Gründe, andere ließen ihn ob ihrer sinnlosen Grausamkeit an der Menschheit zweifeln. Aber so oder so: Von Notwehr einmal abgesehen gab es in seinen Augen keine Ausnahme von der Regel, dass ein Mensch dem anderen nicht das Leben nehmen durfte. Aus dieser Überzeugung heraus war er Kommissar geworden; und er liebte seine Arbeit. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er die Mordermittlung sofort übernommen – aber Mirjam würde ihm, völlig zu Recht, die Hölle heiß machen, wenn er den gemeinsamen Urlaub abbrechen und ihr die alleinige Betreuung von Claudias Kindern aufs Auge drücken würde.

Eine Zwickmühle. Es sei denn …

»Herr Wismeth?«, unterbrach er den andauernden Vortrag seines Chefs. »Ich muss das zuerst mit Mirjam besprechen. Falls sie einverstanden ist, bin ich es auch – unter einer Bedingung …«

»Bedingung? Was denn für eine Bedingung?«, erkundigte sich Wismeth indigniert. »Sie sind Beamter, Kastner! Ich bin Ihnen gegenüber weisungsbefugt! Und unter uns gesagt: Mir liegt hier kein genehmigter Urlaubsantrag vor …«

Obwohl Kastner die letzte Bemerkung seines Chefs sauer aufstieß, ging er nicht darauf ein – Wismeth liebte Gefechte auf Nebenschauplätzen und geriet dabei allzu leicht vom Hundertsten ins Tausendste. Am besten kam man mit ihm zurecht, wenn man sich beharrlich aufs Wesentliche konzentrierte und ihn ansonsten in dem Glauben ließ, er hielte die Zügel in der Hand.

»Es ist eher ein Vorschlag«, sagte er treuherzig. »Ich würde gerne vorerst inkognito bleiben.«

Wismeth schwieg.

»Sie haben es selbst gesagt«, führte Kastner aus: »Ich bin direkt vor Ort, ein Urlaubsgast wie jeder andere. Ich schätze, man wird mir mit größerer Offenheit begegnen, wenn ich meinen Beruf nicht sofort an die große Glocke hänge.«

»Ach was?«, sinnierte Wismeth. »Sie meinen – eine Art verdeckte Ermittlung?«

Nein, dachte Kastner, ich meine einen Aushang am Schwarzen Brett: Ab sofort ermittelt Hauptkommissar Kastner aus Nürnberg inkognito.

»Das haben Sie ganz richtig verstanden, Herr Wismeth«, sagte er.

»Hm, ich weiß nicht – das klingt irgendwie nach einem schlechten Tatort.«

*

»Kommt nicht infrage«, würgte Mirjam Kastners Erklärungen ab, sobald sie den ersten Schock überwunden hatte. »Ich meine: Hallo?! Das hier ist unser erster gemeinsamer Urlaub seit gefühlten zehn Jahren! Urlaub in Anführungszeichen … Normale Menschen buchen Fotosafaris in Kenia oder Trekkingtouren auf Island; oder sie liegen zumindest auf einem bunten Badetuch am Strand von Malle herum und schlürfen Sangria aus Eimern …«

»Von diesem Teil deiner geheimen Wünsche und Fantasien wusste ich bisher gar nichts, Hase«, unterbrach Kastner seine Lebensgefährtin. Es war immer besser, Mirjam zu bremsen, ehe sie richtig in Schwung kam.

»Was soll das heißen?«, zischte Mirjam. »Glaubst du, so sieht mein Traumurlaub aus?« Sie machte eine den lauschigen Biergarten, das malerische Gasthaus und Kastners stattliche Gestalt umfassende Handbewegung und dazu ein Gesicht, als hätte man sie ohne ihr Wissen beim Dschungelcamp angemeldet.

»Ich hab die Sache mit dem Eimersaufen gemeint«, erklärte Kastner und fügte, weil Mirjam ihn irritiert anstarrte, hilfsbereit an: »Du und ich auf einem bunten Badetuch, im Hintergrund ein romantischer Sonnenuntergang über türkisblauem Meer, im Vordergrund hundertzwanzig besoffen grölende, sonnenverbrannte Touristen …«

»Lenk nicht ab«, sagte Mirjam streng und verschränkte die Arme vor der Brust. »Fakt ist, dass ich meine knapp bemessenen Urlaubstage aus rein partnerschaftlichen Gründen im fränkischen Outback undzusammen mit den betreuungsaufwendigen Kindern deiner Kollegin verbringe. Das ist purer Altruismus! Und jetzt stellst du diesen Minimalkonsens infrage, weil irgendjemand hier um die Ecke eine verdammte Leiche im Gebüsch gefunden hat?«

»Deine Empörung ist völlig berechtigt, Hase«, gab Kastner zu. »Und wenn ich könnte, wie ich wollte … Aber leider bin ich Beamter und muss Wismeths Weisungen Folge leisten.«

Mirjam schnaubte, zündete sich eine Zigarette an und bestellte beim Wirt trotz der frühen Stunde einen halben Liter roten Hauswein. Kastner nutzte die Gelegenheit, um für sich selbst ein Schinkenbrot und ein Seidla Kellerbier zu ordern.

»Immerhin ist es mir gelungen, meine Haut so teuer wie möglich zu verkaufen«, erklärte er.

Mirjam kniff die Augen zusammen. »Was soll das heißen?«

»Ich werde vorerst inkognito ermitteln. Das heißt, wir können weiterhin Urlaub machen – Ausflüge, Brettspiele, solche Sachen. Ich werde einfach nebenbei Augen und Ohren offen halten und das eine oder andere Gespräch führen.«

»Einfach nebenbei? Das soll wohl ein Witz sein.«

Der Wirt stellte das Schinkenbrot und die Getränke auf den Tisch. Er schwieg diskret, offenbar erkannte er den beziehungspsychologischen Ernst der Lage.

»Im Grunde habe ich keine Wahl, Hase«, sagte Kastner.