6,99 €

Mehr erfahren.

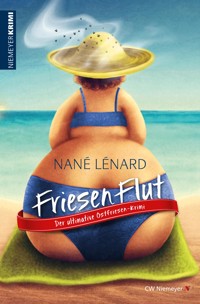

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Krimi

- Serie: Mord und Meer Krimi

- Sprache: Deutsch

DAS VERBRECHEN AN DER KÜSTE HAT KEINE CHANCE … Fiete Hansen wird tot in seinem Gewächshaus unter den Radieschen gefunden. Bestattet in einem Friesennerz! Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, entdeckt Oma Pusch am Strand von Neuharlingersiel ein paar Gummistiefel, die mit den Sohlen aus dem Wasser ragen. Der Tote steckt kopfüber im Watt. Auch er trägt einen Friesennerz. Die Botschaft des Mörders? Oma Pusch ist alarmiert. Mit ihrer Freundin Rita kommt sie einer unglaublichen Geschichte auf die Spur. Der Täter wähnt sich bis zuletzt in Sicherheit – ein Trugschluss ... ... DENN OMA PUSCH ERMITTELT MIT LIST UND TÜCKE!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Sammlungen

Ähnliche

Inhalt

Titelseite

Impressum

Über die Autorin

Widmung

FriesenNerz

Wie Oma Pusch zu ihrem Namen gekommen ist

Der Kiosk

Zaungäste

Rollmopsbrötchen

Im Bestattungsinstitut Fritsche & Esen

Oma ist nicht gleich Oma

Am Strand

Der Splitter

Im Verborgenen

Auf dem Revier

Ein neuer Tag, ein Samstag

Samstagmorgen auf der Dienststelle

Oma Puschs Recherchen

Rita forscht

Austausch

Übereinstimmungen

Im Kiosk

Das Haar

In Esens

Haare

Haare, die zweite

Biss- und Schnittwunden

In der Falle

Ein turbulenter Morgen

Die Scheune

Im Kiosk

Auf Spurensuche

Die Panne

Kriegsrat mit Rita

Neue Erkenntnisse

Minks

Erdnüsse und ein schlechtes Gewissen

Im Friesennerz

Am Montagmorgen

Mit List und Tücke

Im Krankenhaus

In Margens

Tiefere Erkenntnisse

Zurück im Krankenhaus

Rita

Ein Anruf bei Anneke Johann

Im Vorgarten

Die Aussage

Techtelmechtel

Danksagung

Personenregister

Nané Lénard

FriesenNerz

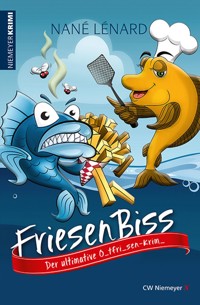

Im Verlag CW Niemeyer sind bereits

folgende Bücher der Autorin erschienen:

SchattenHaut

SchattenWolf

SchattenGift

SchattenTod

SchattenGrab

SchattenSchwur

SchattenSucht

KurzKrimis und andere SchattenSeiten

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im

Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de

© 2016 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln

www.niemeyer-buch.de

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: C. Riethmüller

Der Umschlag verwendet Motiv(e) von 123RF.com

eISBN: 978-3-8271-9892-1

EPub Produktion durch ANSENSO Publishing www.ansensopublishing.de

Der Roman spielt hauptsächlich an allseits bekannten Orten der Nordseeküste, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.

Über die Autorin:

Nané Lénard wurde 1965 in Bückeburg geboren, ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Nach dem Abitur und einer Ausbildung im medizinischen Bereich studierte sie später Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Neue deutsche Literaturwissenschaften.

Von 1998 an war sie als Freie Journalistin für die regionale Presse tätig. Ab 2009 arbeitete sie für unterschiedliche Firmen im Bereich Marketing und Redaktion. Seit 2014 ist Lénard als freiberufliche Schriftstellerin tätig.

Von ihr wurden neben den Romanen bereits mehrere Gedichte und Kurzgeschichten veröffentlicht.

Mehr über Nané Lénard und ihre Aktivitäten erfahren Sie unter www.nanelenard.de

Dem grenzüberschreitenden

Weltnaturerbe Wattenmeer gewidmet

FriesenNerz

Jeder an der Küste, der schon einmal in Neuharlingersiel war, kannte Oma Pusch1. Sie war eine Institution! Den kleinen Kiosk am Hafen betrieb sie schon seit Jahrzehnten, mit unzähligen Küstenbewohnern war sie verwandt. Das lag unter anderem an diversen Geschwistern und deren Sprösslingen, aber vor allem daran, dass ihre Männer – drei an der Zahl – dummerweise schon recht früh das Zeitliche gesegnet hatten, wobei Oma Pusch daran keinen Anteil hatte. Dies sei zu ihrer Ehrenrettung gesagt. Drei Männer zu ehelichen, bedeutete jeweils, die Familie zu vergrößern. Deren Angehörige starben ja nicht automatisch mit, auch wenn sie sich das bei einigen gewünscht hätte. Fünf Kinder hatte sie allerdings selbst als Nachwuchs beigesteuert. Die lebten überall auf dem Festland und auf den Inseln verstreut und hatten längst ihrerseits wieder Söhne und Töchter.

Wer so mitten im Geschehen lebte, dem entging nichts, auch nicht, dass Fiete Hansen jüngst in seinem Garten wieder aufgetaucht war. Allerdings leider nicht lebendig, sondern mausetot unter den Radieschen. Dass man ihn überhaupt so schnell gefunden hatte, lag an einer Vorliebe für Kunststoff, die Mardern eigen ist. Eines dieser Nagetierchen hatte sich ein Stück Friesennerz aus Fietes Jacke gebissen und es an die Oberfläche geschleppt, wo es leider hängen geblieben war und nun unschön und unbeabsichtigt ins Auge stach. Der Marder musste sich ein anderes Polster für sein Nest suchen oder es noch mal in der Tiefe versuchen. Doch daraus wurde nichts, weil Lina Hansen – eine Cousine von Oma Pusch – den blutigen Fetzen vorher entdeckte und in Ohnmacht fiel. Der Marder rannte um sein Leben.

Man brachte Lina ins Krankenhaus, und das war auch gut so, denn so blieb es ihr erspart, den wieder ausgegrabenen Fiete zu begutachten, dem leider der Skalp fehlte und der auch sonst nicht mehr so wie früher aussah.

1Personenregister siehe hier

Wie Oma Pusch zu ihrem Namen gekommen ist

Namen sind nicht etwa Schall und Rauch. Sie sagen immer etwas über die Person aus, der sie gegeben worden sind, vorzugsweise bei Spitznamen. Unsere Oma Pusch heißt im wirklichen Leben Lotti Esen, was darauf schließen lässt, dass auch ihre Vorfahren bereits in der Gegend hausten und wahrscheinlich aus Esens stammten. Aber so genau lässt sich das nicht nachforschen. Es gibt zu viele Namensvettern.

Fangen wir bei ihrem Vornamen an, den sie schon als Kind schrecklich fand. Sie war niemals eine Charlotte und so bürgerte sich einfach Lotti in der Familie ein. Inzwischen wusste kaum jemand mehr, dass sie namenstechnisch mit Prinz Charles verwandt war, wie dessen neugeborene Enkelin, und das war auch gut so. Während nun Lotti eine selbst erwählte Abwandlung des ungeliebten Vornamens war, hatte sie sich die Bezeichnung „Oma“ redlich erworben. Dreizehn Enkel war eine stolze Schar von Esens und Nichtesens, die alle gerne reihum bei ihr übernachtet hatten. Die jüngeren taten es heute noch. Und daher kam auch die Bezeichnung „Pusch“. Nicht etwa, weil sie Puschen trug, wie die meisten älteren Damen, sondern weil sie die Kinder vor dem Schlafengehen fragte, ob sie noch mal „Pusch-Pusch“ müssten. Damit vermied sie nasse Betten oder Schränke, falls sich einer aus Verlegenheit mal wieder in der Tür geirrt hätte wie neulich. Die Enkel fanden es auch viel besser als das gewöhnliche Wort „Pipi“ und nahmen es mit nach Hause, wo es Lottis Kindern aus früheren Zeiten wieder einfiel, und so wurde sie fortan Oma Pusch genannt.

Der Kiosk

In Oma Puschs Kiosk gab es nahezu alles. Es war im Grunde ein Tante-Emma-Laden im Kleinformat. Sie besaß sogar einen Kühlschrank für außergewöhnliche Situationen, falls jemand seine Milch, Sahne oder Butter vergessen hatte und es zufällig Sonntag war. Außerdem bewahrte sie darin die Rollmöpse auf, die sie zwischen die frischen Brötchen legte. Bei vielen Hafenbesuchern hatte es sich mittlerweile herumgesprochen, dass Oma Puschs Fischhäppchen die besten waren.

Das lag an dem Pfiff, den sie ihnen mit einem kleinen Spritzer Honig aus der Quetschflasche verlieh. Gerade so viel, dass sich im Mund ein harmonischer Geschmack aus einer Balance von süß und sauer ergab, aber gerade so wenig, dass man den Grund des besonderen Genusses nicht ausmachen konnte. Manch einer hätte auch die Augen verdreht: Rollmops mit Honig! Doch das war eben die Kunst, man schmeckte ihn nicht raus.

Oma Puschs Enkel liebten den Kiosk. Sie kamen in jedem Lebensalter gern vorbei oder wurden dort auch gehütet, wenn ihre Eltern keine Zeit hatten. Um der ständigen Naschlust von Kleinkindern beizukommen, hatte Oma Pusch eine ganz einfache Lösung. Sie ließ die Lütten anfangs so viel essen wie sie wollten. Das führte immer und unweigerlich zu einer schlimmen Bauchverstimmung und in der Spätfolge zu einer nachlassenden Lust auf Süßes. Ein bewährtes Mittel, das auch bei ihren eigenen Kindern schon gewirkt hatte.

Einen Kiosk zu haben, brachte viele Vorteile. Man war unabhängig von Zeit und Saison und öffnete, wie man Lust hatte. Glücklicherweise betrieb Oma Pusch ihre kleine Bude nur aus Spaß an der Freud und nicht, weil sie damit Geld verdienen wollte. Davon hatte sie genug aus der Lebensversicherung ihres letzten Mannes, der in die ewigen Jagdgründe der Fische eingegangen war, die er hatte fangen wollen.

Diese Unabhängigkeit war Oma Puschs Lebenselixier, denn so konnte sie ihre Nase nach Herzenslust in anderer Leute Dinge stecken, wann immer sie wollte. Auch hier war der Kiosk von außerordentlichem Nutzen. Er fungierte quasi als Nachrichtenbörse. Wer etwas wusste, ging zu Oma Pusch und erzählte es ihr brandheiß. Sie wiederum gab die Informationen an interessierte Freunde, Bekannte und Verwandte weiter. Nicht, ohne einen kleinen Schlenker oder eine Verzierung einzubauen, die die Realität nicht aufzuweisen hatte.

Die aktuelle Neuigkeit des Tages hatte sie ihrer Freundin Rita zu verdanken. Sie war es gewesen, die schnurstracks mit dem Rad zum Hafen gefahren war, als sie sah, dass nebenan auf Hansens Grundstück Polizisten gruben.

„Lotti“, rief sie atemlos durch das Kioskfenster, „bei deiner Cousine Lina graben sie den Garten um. Sie muss in Ohnmacht gefallen sein, als ich Unkraut gejätet habe. Ein Krankenwagen hat sie weggebracht. Das muss doch was zu bedeuten haben. Meinst du, sie suchen nach Fiete?“

Oma Pusch schaltete auf Empfang. „Wer gräbt da? Die Polizei?“

„So ähnlich. Auf dem Wagen steht KTU, die Leute sind weiß vermummt, aber ich habe auch welche mit Uniform gesehen und einen Hund. Willst du dir das nicht mal selbst ansehen?“, fragte Rita.

„Schon unterwegs“, sagte Oma Pusch, drehte das Schild “Bin gleich wieder da” um und schloss ab. Dann rauschte sie auf ihrem eigenen Rad Rita hinterher. Sie mussten sich beeilen. Die Gefahr, etwas zu verpassen, war groß.

Zaungäste

Rita und Oma Pusch reihten sich in die Riege der Zaungäste ein, hatten aber den besseren Platz, weil sie von Ritas Grundstück aus gucken konnten. Als ein Beamter an die Grenze kam und sie wie die anderen Gaffer bat, vom Zaun zurückzutreten, schlichen sie ins Obergeschoss des Hauses und lugten durchs Giebelfenster direkt aufs Geschehen. Das war ein Logenplatz! Er bot eine viel bessere Übersicht. Während Oma Pusch die ermittlungstechnischen Grabungsarbeiten sorgfältig beobachtete, kochte Rita eine Kanne Tee und schob zwei Stühle unters Fenster.

Zu ihrem Leidwesen verschwanden die Männer mit den Schaufeln im Gewächshaus, nachdem der Hund dort an der Tür angeschlagen hatte. „Mist“, sagte Rita, „wieso haben die keins aus Glas, wo man durchgucken kann?“

„Hast du einen Feldstecher?“, wollte Oma Pusch wissen. „Wir müssen den Eingang überwachen, damit wir sehen, was sie dort rein- oder raustragen.“

„Ein Opernglas, aber damit komme ich nicht zurecht“, erklärte Rita.

„Gib es mir, vielleicht kann ich schon zwischendurch etwas durch die Tür erspähen“, bat sie.

Oma Pusch füllte Kluntjes in ihre Tasse, goss Tee auf und ließ etwas Sahne in die Tasse tröpfeln. Feine Wölkchen stiegen auf. Dann trank einen Schluck Tee und fixierte den Eingangsbereich des Gewächshauses. Ein Gesicht kam ihr bekannt vor. „Mensch du, da ist mein Neffe Eike mit dabei“, freute sich Oma Pusch. „Den kann ich später ausquetschen.“

„Welcher ist es denn?“, fragte Rita und machte einen langen Hals.

„Der in dem weißen Anzug mit der Brille“, sagte Oma Pusch.

„Ist das der von deiner Schwester in Aurich?“, wollte Rita wissen.

„Freijas Ältester? Nee, das ist der mit dem komischen Nachnamen. Hintermoser.“ Oma Pusch kicherte. „Kann er ja nix dafür.“

„Hab ich sowieso nicht verstanden, wieso deine Schwester Antje einen Ausländer geheiratet hat und in die Berge gezogen ist“, prustete Rita. „Jetzt kann man nur hoffen, dass er hier an der Küste eine Frau mit einem ordentlichen Namen findet, die diesen Makel wieder auswetzt. Siehst du schon was?“

„Momentan nur Hintermosers Hintern oder einen anderen weißen Mors“, sagte Oma Pusch und nahm sich einen Keks. „In diesen Anzügen sehen die fast alle gleich aus. Warte, jetzt passiert was ...“

Das konnte Rita von oben auch ohne Fernglas sehen. Ein eher lässig gekleideter Kerl mit halblangem Haar und schwarzem Koffer ging gemächlich auf das Gewächshaus zu. Vor der Tür legte er seinen Trenchcoat ab und öffnete die Arzttasche.

„Ist das nicht Enno Esen, der Bruder von deinem letzten ...?“

„Das arrogante Arschloch von Modearzt“, zischte Oma Pusch und winkte ab. „Aber immerhin wissen wir jetzt, dass da was im Busche sein muss. Der macht seit einiger Zeit was für die Rechtsmedizin. Scheint wohl inzwischen nicht mehr so gut zu laufen mit den Touristen.“

„Kannst du sehen, was er da drin macht?“, fragte Rita.

Oma Pusch schüttelte den Kopf. „Ich sehe nur seine Fußsohlen, er kniet wohl. Aber ich werde beobachten, was er alles aus seinem Koffer holt. Daraus können wir Rückschlüsse ziehen.“

Zuerst jedoch sahen sie, wie Eike einen Spaten organisierte und diesen ins Gewächshaus reichte. Die Frauen tauschten einen vielsagenden Blick.

„Er zieht sich Handschuhe an“, rief Oma Pusch plötzlich unvermittelt und setzte sich aufrecht, „es geht los.“

Doch leider blieb das Geschehen weitgehend unpopulär, denn Enno brauchte nichts weiter aus seiner Tasche. Fiete war alles andere als frisch.

Dafür gab Eike ein paar Tüten aus Plastik und Papier durch die Glastür und versuchte dabei, die Nase draußen an der frischen Luft zu lassen. Oma Pusch kombinierte. „Fiete scheint wohl zu stinken“, sagte sie, „und wenn mein Schwager nichts weiter aus seinem Arztkoffer braucht, ist die Sache klar. Der liegt nicht erst seit gestern da drin.“

„Na ja, vierzehn Tage ist er bestimmt schon verschwunden“, pflichtete Rita ihr bei, „wenn er seitdem die Radieschen von unten beguckt, dann Halleluja. Ich glaube, jetzt tragen sie ihn in einer gelben Plane raus. Wie sieht er denn aus?“

„Das ist keine Plane“, schmunzelte Oma Pusch, „das ist ein Friesennerz. Wenigstens hat man ihn würdig bestattet. Aber sag mal, war er nicht eigentlich hellblond?“

„Strohblond, jetzt vielleicht silberblond, wieso?“, fragte Rita.

„Es sieht so dunkel an seinem Kopf aus. Warte, ach Mist, jetzt decken sie ihn zu. Irgendwie konnte ich keine Haare erkennen.“

„Vielleicht hatte er keine mehr und jemand hat ihn rasiert“, schlug Rita vor.

„Das musst du doch wissen, er war dein Nachbar!“, sagte Oma Pusch entrüstet.

„So genau hab ich nicht hingesehen, weil ich ihn sowieso nicht mehr grüßte, aber er hatte eh meistens einen Hut auf“, verteidigte sich Rita.

„Da war kein Hut, ’ne Glatze aber auch nicht“, sagte Oma Pusch, der es mit einem Mal wie Schuppen von den Augen fiel. „Du, ich glaube, die Haut war auch weg.“

Beide schüttelten sich.

Ein Leichenwagen hielt an Fietes und Linas Zaun. Neuerdings waren die nicht mehr schwarz, sondern ganz schick in weiß-metallic. Zwei würdig gekleidete Männer stiegen aus, und Oma Puschs Haltung versteifte sich.

Einer von beiden war ihr Sohn Nils, dessen Berufswahl sie in zwanzig Jahren immer noch nicht verdaut hatte. Bestatter wurde man einfach nicht. Nun gut, in diesem Fall war es praktisch, wenn man mehr wissen wollte, weil man direkt an der Quelle war.

„Ist das nicht Nils?“, fragte Rita. „Gut sieht er aus. Der Anzug steht ihm!“

„Das nützt ihm aber nichts“, grollte Oma Pusch, „wenn sich die Frauen von ihm nicht anfassen lassen wollen.”

„Kann man ja verstehen“, antwortete Rita, „ist nur schade wegen der Enkel.“

Oma Pusch brummte zustimmend.

Das Ende der Veranstaltung war unspektakulär. Nils Esen und sein Kollege Rico Fritsche hoben Fiete, der nicht mehr wie Fiete aussah, in einen schwarzen Leichensack und zogen den Reißverschluss zu. Dabei rutschte das Tuch zur Seite und Oma Pusch erkannte, dass sie recht gehabt hatte. Von Haupthaar samt Untergrund war außer einer bräunlichen Kruste keine Spur mehr zu sehen. Als der Sack im Transportsarg verschwunden war, leerte sie ihre Tasse und stand auf.

„Tja, ich will denn mal wieder“, sagte sie.

„So richtig konnte ich den Fiete ja nicht leiden“, erwiderte Rita nachdenklich, als ob ihre Freundin Lotti nichts gesagt hatte, „aber wissen, wer’s war, möchte ich schon. Nicht, dass sich hier ein Irrer an der Küste rumtreibt. So ein Ostfriesenhasser, oder so. Wir sollten die Augen offen halten.“

„Und die Ohren“, fügte Oma Pusch hinzu, „und deswegen muss ich schleunigst wieder in meinen Kiosk.” Sie verabschiedete sich und fuhr mit dem Rad in Richtung Hafen.

Rollmopsbrötchen

Gegen Mittag wusste fast der gesamte Hafen Bescheid. Jeder dachte sich seinen Teil. Fiete war nicht sonderlich beliebt gewesen. Inzwischen war die Geschichte sogar schon in zwei ausgeschmückteren Versionen zu Oma Pusch zurückgekehrt. Die Variante mit der Axt gefiel ihr fast besser. Ein Fischer hatte sie auf dem Wochenmarkt aufgeschnappt. Aber sie entsprach sicher nicht der Wahrheit, es sei denn, jemand hatte Insiderwissen. Dies hoffte sie selbst etwas auszubauen und freute sich, als sich Eike an ihren Tresen lehnte und nach einem Rollmopsbrötchen verlangte.

„Hier, min Jung“, sagte sie vertraulich, „geht aufs Haus. Hast ja einen anstrengenden Vormittag hinter dir.“ Dabei zwinkerte sie ihm zu.

Eike nickte kauend.

„Schon schlimm mit dem alten Fiete“, warf sie als Köder in den Raum. „Das hat er ja nun auch nicht verdient, dass man ihm das Fell abzieht.“

Eike zuckte zusammen, verschluckte sich und begann zu husten. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass dieses Detail korrekt war.

„Ja, ja“, sagte sie mitleidig, „so was sieht man nicht so oft.“

„Wer hat dir das gesagt, Tante Lotti?“, wollte er wissen.

„Ich hab’s selbst gesehen“, gab sie zu, „aus Ritas Erkerfenster.“

„Na dann“, sagte er mit vollem Mund.

„Er war doch hoffentlich schon vorher tot?“, mutmaßte Oma Pusch.

Eike zuckte mit den Schultern und kaute weiter.

Aha, dachte Oma Pusch, sie wissen noch nichts Genaues.

„Schon einen Verdacht, wer’s gewesen sein könnte?“, fragte sie beiläufig und Eike schmunzelte.

„Wenn du’s raus hast, sagst du’s uns einfach, ja?“, sagte er und knallte drei Euro auf den Tresen.

„Geht doch aufs Haus“, schimpfte sie entrüstet.

„Bestechungsgeld kann ich nicht annehmen, bin im Dienst“, erwiderte er mit einem Augenzwinkern.

Es wurmte Oma Pusch, dass sie so wenig aus dem jungen Bengel herausgekriegt hatte. Aber das würde nicht der letzte Kunde sein, den sie ausquetschen konnte.

„Ach, sag mal“, fragte Eike beim Weggehen, „Tante Lina hätte Onkel Fiete wohl nicht im Gewächshaus vergraben können, oder?“

„Nie im Leben“, antwortete sie und winkte dem unverschämten Bengel nach. Was dachte sich der denn aus, oder wollte er sie auf den Arm nehmen?

Im Bestattungsinstitut Fritsche & Esen

Es war immer ein wenig mühsam und umständlich gewesen, alle ungeklärten Todesfälle nach Leer in die Rechtsmedizin zu transportieren. Rico Fritsche und Nils Esen hatten sich darum überlegt, eine rechtsmedizinische Zweigstelle in Esens zu etablieren und aus diesem Grund Kontakt mit Leer aufgenommen. Sie hatten nämlich ein Ass im Ärmel. Das hieß Enno Esen. Er war Nils Onkel und verfügte über eine Zusatzausbildung in dieser medizinischen Fachrichtung, hatte dann aber lieber doch als Schickimicki-Modearzt für Touristen arbeiten wollen. Klar, das war verständlich. Anstatt in Gestank und Ungemach zu wühlen, begutachtete er lieber das Fleisch oder den Gemütszustand welker Damen, deren Herzen ihm zugeflogen waren, als er noch jünger war, weil er ihnen schöne Augen machte. Mittlerweile funktionierte das nicht mehr einwandfrei. Er war selbst eine in die Jahre gekommene Fregatte mit leichter Schieflage und musste künftig kleinere Brötchen backen. Darum schlug er das Angebot von Rico und Nils nicht aus, die ungeliebte Fachrichtung in sein Repertoire mit aufzunehmen.

Sie hatten anfangs darüber nachgedacht, einen Teil von Ennos Praxis umzufunktionieren, aber der Onkel fand die parallele Behandlung von Lebenden und Toten in einem Gebäude bedenklich. Also bauten Rico und Nils den Keller ihres Bestattungsinstituts zu einer technisch einwandfreien und höchst komfortablen Dependance der Rechtsmedizin in Leer um, deren Träger die Kosten zum Teil mit übernommen hatte. Enno freute sich vor allem über die Absauganlage an der Decke, die direkt über dem Sektionstisch angebracht und in mehreren Stufen mit dem Fuß schaltbar war, wie eine überdimensionale Dunstabzugshaube. Kühlkammern, die vorher schon vorhanden waren, wurden um drei Plätze erweitert.

Nils dachte noch gerne an die – zugegebenermaßen etwas makabere – Einweihungsfeier zurück, bei der sie alle lässig am Sektionstisch lehnten, auf dem das Büffet aufgebaut war, bis es plötzlich aus einer der Kühlkammern klopfte. Alle fuhren zusammen, das eine oder andere Gesicht wurde bleich. Rita brauchte einen Stuhl. Herausgeschoben wurde Erik in Winterbekleidung mit leicht blauer Nase und einem fetten Grinsen im Gesicht. Oma Pusch hätte dem Schnösel im ersten Moment am liebsten das Fell seiner Mütze über die Ohren gezogen, musste dann aber doch lachen, was unter anderem an dem Sekt lag, den sie schon intus hatte.

Seitdem waren schon genug andere, unappetitliche Dinge auf diesem Tisch gelandet, sodass man in diesem Keller höchstens noch an seinem Schreibtisch aß, und das auch nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ.

Dass heute so ein Tag sein könnte, ahnte Oma Pusch. Sie glaubte zu wissen, was Enno am Nachmittag tun würde. Also fuhr sie gegen siebzehn Uhr mit einem Rollmopsbrötchen bewaffnet in Richtung Esens. Glücklicherweise hatte sie seit einiger Zeit so ein hochmodernes Fahrrad mit Elektroantrieb. Gerade an der Küste war das extrem praktisch, denn egal in welche Richtung man fuhr, es war immer gegen den Wind.

Enno guckte skeptisch, fast misstrauisch, als er die Tür öffnete und seine Schwägerin Lotti davor stehen sah. Sie hatten seit Jahren kaum Kontakt gehabt. Doch Oma Pusch ließ ihm keine Chance. Ohne nach ihrem “Moin, moin” seine Antwort abzuwarten, drängte sie sich an Enno vorbei und starrte auf das Tuch, das über den Sektionstisch gebreitet war. Darunter zeichneten sich die Züge eines Körpers ab. Die Luftabzugshaube lief in voller Leistung.

„Komm doch bitte mit in mein Büro“, bat Enno.

„Äh, ist er das?“, fragte sie im Vorbeigehen.

„Wer sonst? Oder hast du noch jemanden in petto?“, erwiderte Enno.

Sie überhörte den frechen Einwurf und betrat sein Büro. Es war ein Glaskasten, von dem aus man immer noch auf Fietes Konturen blicken konnte. Zu gern hätte sie unter das Tuch geguckt.

„Was willst du denn nun, Lotti?“, fragte er.

Sie machte ein schmerzverzerrtes Gesicht. „Jetzt bin ich extra nach Esens geradelt, um mich von Doktor Hennings behandeln zu lassen, aber der hat schon zu. Du warst auch nicht in deiner Praxis, da habe ich es hier in Nils‘ Keller versucht. Schließlich hat sich das mit Fiete ja schon rumgesprochen.“

„Und wo drückt der Schuh?“, fragte er mit leicht ironischem Unterton. Er glaubte ihr kein Wort.

„Mein Nacken bringt mich um und dann liege ich auch da“, seufzte sie und zeigte auf Fiete. „Es sei denn, du kannst mir helfen. Ich habe dir auch ein Rollmopsbrötchen mitgebracht.“

Enno grinste in sich hinein und spielte das Spielchen mit. Jahrelang ignorierte sie ihn mehr oder weniger wie eine räudige Landratte und plötzlich, kaum dass etwas Interessantes geschehen war, kreuzte sie mit einem Friedensangebot auf. Genüsslich lehnte er sich in seinem Schreibtischstuhl zurück und wickelte den Bestechungssnack aus.

„Mmh“, sagte er kauend, „schmeckt auch nach Jahren noch köstlich!“

Oma Pusch grinste zufrieden. Nicht nur die Liebe ging durch den Magen. Ihr Plan schien aufzugehen. Sie wartete ab, doch Enno entwickelte ein erstaunliches Geschick, möglichst lange auf einem Bissen herumzukauen, bevor er wieder abbiss. Und das alles, ohne einen Ton zu sagen. Oma Pusch musste nachlegen.

„Ah“, rief sie und zuckte zusammen, „dieser fiese Kopfschmerz!“

Enno nickte und murmelte durch seinen Rollmops-Brötchen-Brei: „Wahrscheinlich irgendwas blockiert.“

Derweil war eine halbe Stunde vergangen, und Oma Pusch begann, unruhig auf ihrem Stuhl herumzurutschen. Dann startete sie einen Versuchsballon.

„Fiete muss auch irre Schmerzen gehabt haben. An seinem Kopf, meine ich.“

„Wieso?“, fragte Enno vorsichtig und leckte sich die letzten Brösel von der Lippe.

„Ich hab gesehen, dass da nix mehr drauf war, also, als ob ihm jemand die Perücke abgenommen hätte“, erklärte sie.

Jetzt war Enno baff, die Beamten hatten doch alle Schaulustigen weggeschickt. Das konnte niemand mitbekommen haben. Es hatte nur einen kurzen Moment gegeben, in dem der skalpierte Schädel zu sehen gewesen war. Er setzte sich auf.

Eins zu null, dachte Oma Pusch bei sich. Du kannst dich nicht verstellen, Enno. Ich schon. „Hoffentlich war er da schon tot“, sinnierte sie und schauderte dabei offensichtlich, damit er es mitbekam, „irgendwer hat mir etwas von einer Axt erzählt.“

Jetzt musste Enno lachen. „Du denkst wohl, du bist hier bei den Indianern … Eine Axt wäre doch gar nicht scharf genug und viel zu unhandlich.“

Oma Pusch strich ein beilähnliches Werkzeug von ihrer Liste der möglichen Mordwaffen, denn Enno hatte zu lässig reagiert. „Na ja, man hätte ihn doch auch mit der stumpfen Seite erschlagen können“, wandte sie ein.

„Wenn er denn erschlagen worden wäre“, entfuhr es Enno unabsichtlich. Er zog eine grimmige Miene und ärgerte sich über sich selbst.

Wurde er also nicht, dachte Oma Pusch. Jetzt würde es allerdings schwierig sein, noch mehr aus ihm herauszubekommen, nachdem ihm dieser offensichtliche Patzer passiert war.

„Ist ja auch egal, tot ist tot“, wiegelte sie ab und stand auf. „Den bringt niemand zurück. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das bedauern soll. Fiete war ein oller Stinkstiefel.“

„Moment“, warf Enno ein, „was ist denn nun mit deinem Nacken?“

„Ach, lass mal, ist irgendwie was verklemmt“, sagte Oma Pusch.

„Setz dich wieder hin“, befahl Enno. „Wenn du schon da bist …“ Er lächelte einladend und zeigte mit der Hand auf den Stuhl. Dabei schmiss er seine weiße, halblange Mähne zurück. Eins zu eins ein Müller-Wohlfahrt des Nordens, dachte Oma Pusch und fand ihn gar nicht mehr so unsympathisch.

Sie nahm wieder Platz. Er stellte sich hinter sie, tastete sie ab und sagte: „Jetzt schön locker lassen!“ Dabei nahm er ihren Kopf am Kinn in beide Hände und drehte ihn sanft hin und her. Mit einem Mal jedoch riss er ihn abrupt nach links oben, sodass es in ihrem Genick vernehmlich knackte. Ihr entfuhr ein Schreckenslaut. „Lebst du noch?“, fragte er süffisant.

„Ehäm“, murmelte sie und hustete.

„Und, schon besser? Beweg mal!“

„Ja, viel besser“, sagte sie, „danke.“ Etwas schwindelig stand sie auf und schwankte leicht. „Ich will dann mal zu Lina ins Krankenhaus.“

„In vierundzwanzig Stunden ist es ganz weg, aber sei noch ein bisschen vorsichtig und mach einen Schal um. Vor allem auf dem Fahrrad. Wärme ist immer gut.“

„Wo soll ich denn jetzt einen hernehmen? Es ist Frühling. Ich habe keinen dabei.“

„Warte mal“, rief Enno und bückte sich nach einem grünen OP-Tuch. „Für’s Erste ist das doch eine gute Lösung. Keine Angst, frisch gewaschen und sterilisiert. Sauberer geht’s nicht.“

„War da schon mal eine … äh Leiche drunter?“, wollte Oma Pusch wissen und hielt das Tuch unschlüssig in der Hand.

„Nur einzelne Teile, aber wie gesagt, klinisch rein“, betonte Enno und feixte insgeheim. Er war gespannt, was sie tun würde.

Sie ihrerseits beobachtete ihn und wollte ihm den Triumph nicht gönnen. Entschlossen band sie sich den grünen Stoff wie ein Dreieckstuch um und ging in Richtung Tür. Dabei täuschte sie erneut ein leichtes Schwindelmanöver vor und hielt sich am Leichentuch fest. Es war nur locker über Fiete gelegt. Sie zog es mit gekonntem Straucheln halb von seinem Körper und wagte einen schnellen Blick, als sie sich im Stolpern am Sektionstisch festhielt. Jetzt roch sie ihn trotz laufender Absauganlage und sah, dass die Haut rosarot verfärbt war. Sie hatte immer gedacht, Totenflecken seien blau. Im Nacken schien er außerdem eine Verletzung zu haben. Zur Tarnung ging sie noch in die Knie und ließ sich dann von Enno aufhelfen. Der schäumte vor Wut, sagte aber nichts und schob sie in Richtung Tür.

„Meinst du, du kommst jetzt klar?“, fragte er und war sich plötzlich nicht mehr sicher, ob sie alles nur gespielt hatte. Sie war wirklich blass.

„Ja, bestimmt, es war nur diese komische Luft. Entschuldige bitte. Ich hoffe, ich habe nichts angerichtet“, sagte sie und atmete tief durch. „Das Fahrradfahren wird mir jetzt guttun.“

Enno war nicht ganz wohl, Oma Pusch so davonradeln zu lassen, aber da sie wieder etwas mehr Farbe bekommen hatte, nickte er schließlich und verabschiedete sich von ihr. Egal, was sie gesehen hatte, sie würde damit nichts anfangen können, dachte er. Doch darin täuschte er sich.

Oma ist nicht gleich Oma

Lotti Esen war eine jener modernen Großmütter, die die Zeit nicht verschlafen hatten. Wenn sie auch optisch auf Understatement aus war und einen grauen Dutt im Nacken trug, so war sie doch weit davon entfernt, eine verstaubte Alte zu sein. Sie liebte es lediglich bequem. Wer ihr je bei einem der wenigen offiziellen Events begegnet war, hatte sie kaum erkannt. Elegant im Kostüm, hochhackig und geschminkt. Sie besaß ein Smartphone sowie einen Laptop und konnte mit beidem umgehen. Für schwerwiegendere Probleme hatte sie ihren Sohn Ole. Dann fuhr sie entweder selbst mit dem Schiff nach Spiekeroog oder er kam sie besuchen. Ole war Geistlicher. Er hatte als Inselpfarrer seinen Traumjob gefunden und liebte seine kleine, rot-grüne Kirche wie seine Gemeinde, die immerhin fast vierhundert Mitglieder zählte, von den Touristen einmal abgesehen. Oles Steckenpferd war schon zu Studienzeiten die Informatik gewesen. Vielleicht hatte er neben dem Hochgeistigen etwas Handfestes gebraucht. Oma Pusch wusste es nicht, aber sie war froh, dass er immer für sie Zeit hatte. Manchmal, meist in der kühleren Jahreszeit, wenn die Touristen fort waren, besuchte sie ihn einfach so, um dem Alltag zu entfliehen. Auf Spiekeroog war alles anders. Selbst in der Urlaubs- und Ferienzeit gab es Ecken in die man sich zurückziehen konnte, Strandabschnitte, die kaum besucht waren oder Dünenwege, auf denen einem kaum jemand begegnete. Aber vom späten Herbst an bis ins zeitige Frühjahr umfing einen die Ruhe der Insel wie eine Wattewolke. Oma Pusch konnte sich nichts Schöneres vorstellen, als sich eine steife Brise im Angesicht des Meeres um die Ohren blasen zu lassen, vorzugsweise bei Sonnenschein. Gemeinsam mit Ole saß sie dann auf den Dünen. Oft sagten sie nichts. Sie verstanden sich auch so. Ole war ihr Lieblingssohn. Ein Umstand, für den sie sich insgeheim schämte, denn sie liebte sie im Grunde alle gleich, aber jeden eben etwas anders. Vielleicht war es mit Ole etwas besonderes, weil sie seelenverwandt waren, und es hatte überhaupt nichts damit zu tun, dass er zufällig ihr Sohn war.

Zurück zu Oma Pusch. Sie war ein Original. Obwohl sie eine moderne Großmutter war, strahlte sie jene Wärme und Gelassenheit aus, die nur Personen eigen ist, die in sich selbst ruhen. Eine Art innerer Gelassenheit, die darauf beruhte, dass sie die Täler ihres Lebens gemeistert hatte. Nichts konnte sie wirklich erschüttern. An allem nahm sie regen Anteil. Man konnte wirklich sagen, dass sie mitten im Leben stand. Dank Fridtjofs Vorsorge war sie außerdem finanziell unabhängig. Sie besaß unter anderem eine kleine Friesenkate im Gartenweg in Neuharlingersiel. Ein Fischerhaus, das seit Urzeiten Fridtjofs Ahnen gehört hatte, die natürlich seit Generationen alle Fischer gewesen waren. Nach seinem Tod hatte sie sich darin allein nicht mehr wohlgefühlt. Sie vermietete es mittlerweile an Feriengäste und hatte sich selbst zwei Zimmer mit Küche und Bad im Dachgeschoss der Hafenkneipe in Neuharlingersiel eingerichtet. Das “Dattein”, ebenfalls seit Urzeiten im Besitz der Esens, stand direkt am Hafen. Im Erdgeschoss, das früher über siebzehn kleine Zimmer verfügte, gab es seit dem Milleniumjahr eine urige Kneipe. Oma Pusch fühlte sich unter dem Dach des alten Hauses pudelwohl. Das lag unter anderem an dem Umstand, dass sie sehr klein war. Sie maß keine einssechzig. Die Räume waren nicht sehr hoch, dafür aber umso gemütlicher, fast so wie in einer Puppenstube. In den Dachtraufen des Wohnzimmers, dessen Fenster direkt zum Hafen gingen, hatte sie zwei Alkoven für ihre Enkel einbauen lassen, auf jeder Seite einen. Unbenutzt blieben sie durch Holztüren verschlossen und fielen gar nicht auf. Wenn sie Übernachtungsbesuch hatte, schlüpften die Enkel unter die Dachschrägen in gemütliche Betten und ließen einfach die Türen auf. Sie selbst hatte sich in ihrem Schlafzimmer ebenfalls eine Bettnische einbauen lassen, denn sie nutzte den Raum außerdem als Büro und wollte dabei nicht immer auf ihre Schlafstatt schauen. Ein Wandbett unter der Schräge war gemütlicher und wärmer, vor allem wenn man alleine schlief. Und in Oma Puschs Fall sah es so aus, als ob das so bleiben würde.

Von ihrem Esstisch aus, der unter den Wohnzimmerfenstern stand, hatte sie einen direkten Blick zum Hafen. Mittlerweile konnte sie auch die Fischerboote wieder ohne Wehmut betrachten. Fridtjof war schon seit fast zehn Jahren tot.

Von der Küche aus hatte man durch das Dachfenster einen fantastischen Blick auf Strand und Meer. Oma Pusch konnte sich wahrlich glücklich schätzen. Sie lebte am schönsten Ort der Welt, fand sie.

Jetzt kochte sie sich einen Tee und sah aus dem Fenster. Das Meer zog sich zurück. Am Strand waren nur noch wenige Menschen unterwegs. Im Mai begann die Saison erst allmählich. Auch im Hafen leerte es sich. Sie setzte sich an ihren Esstisch und dachte nach.