9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

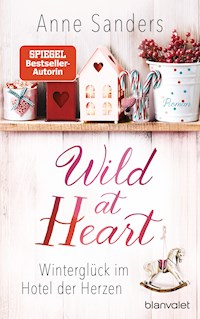

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Kann man sich in Worte verlieben? Ein verstecktes Büchlein wird der Beginn einer großen Liebesgeschichte!

Für Büchernärrin Annie bestand die Welt schon immer aus Worten. Doch ihr Traum vom eigenen Roman ist in weite Ferne gerückt, und der Mann, mit dem sie ihr Leben verbringen wollte, hat einer anderen Frau das Jawort gegeben. Zutiefst verletzt, lässt sie sich von ihrer besten Freundin überreden, einige Tage in einem Hotel im Dartmoor zu verbringen, um die schmerzvollen Ereignisse zu vergessen. Doch stattdessen findet Annie etwas Besonderes: ein Notizbuch, das jemand in einer der legendären Letterboxen versteckt hat. Annie ist berührt von den Gedanken, die darin niedergeschrieben sind, und als sie auf einer zusammengeklebten Seite die Adresse des Autors entdeckt, macht sie sich auf die Suche nach ihm – nichts ahnend, dass sie dabei auf den stillen Jack treffen wird, der so ganz anders ist, als sie sich den Verfasser des Notizbuchs vorgestellt hat, der ihr aber dennoch unter die Haut geht …

»Was für eine poetische, anrührende, tiefgehende und kluge Geschichte über die Magie der Worte, über Seelenverwandtschaft und über die Liebe – ein neues Lieblingsbuch!« Kerstin Gier

Eine Liebesroman mit einem besonderen Aufhänger: ein geheimnisvolles Büchlein in einer »Letterbox« – einer Schatulle, die im englischen Dartmoor versteckt ist und nur mit Hinweisen oder Koordinaten gefunden werden kann.

Mit gesondertem Notizbuchteil zum selbst Ausfüllen im Buch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 439

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Buch

Für Büchernärrin Annie bestand die Welt schon immer aus Worten. Doch ihr Traum vom eigenen Roman ist in weite Ferne gerückt, und der Mann, mit dem sie ihr Leben verbringen wollte, hat einer anderen Frau das Jawort gegeben. Zutiefst verletzt, lässt sie sich von ihrer besten Freundin überreden, einige Tage in einem Hotel im Dartmoor zu verbringen, um die schmerzvollen Ereignisse zu vergessen. Doch stattdessen findet Annie etwas Besonderes: ein Notizbuch, das jemand in einer der legendären Letterboxen versteckt hat. Annie ist berührt von den Gedanken, die darin niedergeschrieben sind, und als sie auf einer zusammengeklebten Seite die Adresse des Autors entdeckt, macht sie sich auf die Suche nach ihm – nichts ahnend, dass sie dabei auf den stillen Jack treffen wird, der so ganz anders ist, als sie sich den Verfasser des Notizbuchs vorgestellt hat, der ihr aber dennoch unter die Haut geht …

Autorin

Anne Sanders lebt in München und arbeitete als Journalistin unter anderem für die »Süddeutsche Zeitung«, bevor sie sich für die Schriftstellerei entschied. Ihr erster Roman »Sommer in St. Ives« eroberte die SPIEGEL-Bestsellerliste im Sturm, weitere erfolgreiche Titel folgten. Auf Reisen lernte die Autorin die britischen Inseln kennen und lieben, und genau dort ist auch ihr Roman »Für immer und ein Wort« angesiedelt.

Von Anne Sanders bereits erschienen

Sommer in St. Ives · Mein Herz ist eine Insel · Sommerhaus zum Glück · Willkommen im Hotel der Herzen · Winterglück im Hotel der Herzen

Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet

ANNESANDERS

FÜRIMMERUNDEINWORT

Roman

Das Zitat von William Shakespeare stammt aus »Much ado about nothing«, in: The RSC Shakespeare: TheComplete Works, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Copyright © 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenRedaktion: Gisela KlemtUmschlaggestaltung: Favoritbüro, MünchenUmschlagmotiv: Shutterstock.com (Mariia Alexxandrova; AVS-Images)Ex Libris und Notizbuchteil: Favoritbüro, MünchenDN · Herstellung: samSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-27266-1V003www.blanvalet.de

Für Karo und André und zur Erinnerung an fabelhafte Tage an der Chesterton Road, Cambridge

Zwei, drei Worte über Jack

Jack Edwards war der schweigsame Typ. Der, der sich schon als kleines Kind antrainiert hatte, seine Gefühle hinter einer Maske aus Indifferenz zu verbergen, einfach weil er es für überlebensnotwendig hielt. Nach dem Tod des Vaters – Jack war sechs, sein Bruder Leo vier Jahre alt – ging es hauptsächlich darum, den Rest der Familie zusammenzuhalten, weshalb Jack es sich angewöhnt hatte, weder zu weinen noch zu jammern noch darüber nachzudenken, wie sehr ihm der Vater fehlte, noch zu zeigen, dass ihm die Aussicht auf das Leben, das nun folgte, Angst bereitete.

Das fehlende Geld war es nicht allein. Jack kannte jeden Billigsupermarkt und jeden Secondhandshop im Umkreis von fünf Meilen, und er lernte rechnen, ziemlich früh, um seiner Mutter, die gern den größten Teil des Tages im Bett verbrachte, so viel abzunehmen, wie er konnte. Er dachte nicht darüber nach, dass er selbst viel zu jung war, um diese kleine Familie zusammenzuhalten, er stemmte sich einfach dagegen, dass sie auseinanderbrach. Wenn Jack heute auf die Vergangenheit zurückblickte, sah er deutlich die Mutter in all ihrer Niedergeschlagenheit, das Kinn gerade weit genug nach oben gereckt, um nicht im Meer der Trauer zu versinken. Leo aber, den kleinen Bruder, nahm Jack lediglich als schemenhafte Gestalt wahr, wie einen Schatten, der vorneweg lief, den man jedoch nie erreichen konnte, denn wurde man schneller, wurde es der Schatten auch. Jack lief und lief und lief, eine Kindheit hindurch, die keine war, von einer Jugend mit wenig Möglichkeiten in ein Erwachsensein, in dem er längst verlernt hatte, was es hieß, etwas mit jemandem zu teilen. Verantwortung beispielsweise. Kummer. Oder aber sich selbst.

Angesichts all dessen, was in den Jahren zuvor geschehen war, hätte Jack es wohl niemals für möglich gehalten, dass sich für ihn noch einmal alles ändern könnte; nicht nur sein Leben, sondern auch das, was er glaubte zu wissen – über sich selbst und über die, die er liebte. Nicht eine Sekunde hätte er das angenommen, nicht mit mittlerweile achtunddreißig Jahren, und nicht gerade jetzt. Bis zu dem Tag, an dem er Annie St. James kennenlernte. Bis zu jenem Sonntagabend im Juli, an dem sie wie aus dem Nichts auf einmal vor seiner Tür stand.

Teil 1

Annie

1The way they leave you tells you everything

»Was treibst du da?«

»Ich denke darüber nach, aus dem Fenster zu springen.«

»Kopfüber?«

»Kopfüber? Das ist alles, was dir dazu einfällt?«

»Wir sind im ersten Stock. Wenn du dich nicht kopfüber aus diesem Fenster stürzt, kannst du es gleich lassen.«

»Schön. Danke für den Hinweis.«

»Mit Vergnügen. Hast du meinen grünen Schal gesehen? Ich bin mir sicher, ich habe ihn eingepackt. Wo ist mein Koffer? Wo ist jemals mein Koffer, wenn ich ihn suche? Annie? Kommst du?«

Annie rührte sich nicht. Sie blieb exakt dort stehen, wo sie die vergangenen fünfzehn Minuten gestanden hatte: neben dem zugigen Kassettenfenster, das den Blick freigab auf das spitze Vordach über dem Eingang, den asphaltierten Weg dahinter und die angrenzende Wiese, das Gras zertrampelt von den Partygästen der vorangegangenen Nacht. Der Pavillon war noch nicht abgebaut. Das ehemals weiße Papier, das die Stehtische verhüllte, erzählte in rotweinbesudelten Fetzen von dem, was es durchgemacht hatte.

Mittlerweile regnete es. Graue Striche zeichneten den Himmel trüb, die moosgrünen Farben des Dartmoors ein Aquarell darunter. Wenn es nach Annie gegangen wäre, hätte sie gut und gern darin aufgehen können, jetzt, auf der Stelle, wie zerlaufende Tinte. Sie hatte zahllose dumme Dinge getan in ihrem Leben. Der Hochzeit ihres Ex-Mannes beizuwohnen, war mit Abstand das Dümmste gewesen.

»Was genau erwartest du da unten eigentlich zu sehen?« Hoola stellte sich neben Annie. Sie legte eine Hand auf die Schulter der Freundin und stützte das Kinn darauf. »Ein Jammer, dass es gestern nicht geregnet hat. Ich hätte zu gern den edlen Zwirn des werten Finley Corbyn davonschwimmen sehen.«

»Sie hat seinen Namen angenommen.«

»Die Ärmste. Finley klingt grässlich gestelzt, findest du nicht? Was hat Cassandra an Cassandra nicht gefallen?«

»Du bist sehr komisch, Hoola, wirklich.«

»Ja?«

»Ja. Nicht mal im tragischsten Augenblick meines Lebens kannst du ernst bleiben.«

»Oh, doch, ja. Das könnte ich.«

Stille folgte Hoolas Worten. Annie wagte es nicht, etwas einzuwenden, denn die Wahrheit lautete: Ihre beste Freundin war oft ernst geblieben während der vergangenen zwei Jahre, in denen Annie verschiedene Phasen der Trennung durchlebt hatte; sie hatte getröstet, aufgemuntert, abgelenkt, Verständnis gezeigt, zugehört, beigestanden. Ohne Hoola hätte Annie nicht überlebt. Ihr immer noch mehr abzuverlangen, musste deren Geduld irgendwann überstrapazieren. Und dann womöglich ihre Freundschaft.

Annie seufzte. »Ich meinte bloß: Ich war nie Mrs. Corbyn. Sie ist es jetzt.«

Einige Sekunden lang blickte Hoola stumm auf Annies Profil. Dann sagte sie: »Das macht nichts, Liebes. Du wirst immer die Frau sein, die zu gut für Finley Corbyn war.«

Wie zur Untermalung ihrer Worte erklang die Hupe eines Wagens, er knirschte über den verregneten Vorplatz des Two-Bridges-Hotels. Ein breites, luxuriöses Vehikel, ebenso grau wie der Weg und die Wolken darüber, das kurz vor dem Eingang zum Stehen kam. Ein Chauffeur stieg aus. Dunkler Anzug, schwarze Mütze. Hoola gab ein abfälliges Murren von sich. Der Fahrer öffnete einen Schirm, und im selben Moment trat Cassandra aus der Tür, Cassandra Corbyn. Das Brautkleid hatte sie abgelegt, doch in der weiten schwarzen Hose mit der zimtfarbenen Bluse sah sie beinah noch hinreißender aus. Sie lachte und warf einen verlockenden Blick über ihre schmale, schmale Schulter auf den Mann, der ihre Hand hielt.

»Was, um Himmels willen, machst du hier?«, murmelte Hoola, doch Annie blieb still wie ein Stein. Sie hatte keine Ahnung, was sie hier tat. Solange sie denken konnte, liebte sie Finley, doch nun hatte sie dabei zugesehen, wie er eine andere heiratete. Ihr Blick haftete auf seinem makellos frisierten Hinterkopf, während er im Inneren der Limousine verschwand. Ihre Lippen öffneten sich, als wollten sie ihm hinterherrufen, doch kein Ton kam heraus, stattdessen klickte die Autotür ins Schloss mit einer Endgültigkeit, die Annie schaudern ließ. Der Wagen setzte sich in Bewegung. Rollte vom Hof, über die Brücke, aus Annies Leben.

Hoola zog sie am Arm, weg von der Scheibe. Im letzten Moment jedoch traf Annie Finleys Blick, den er ihr aus dem Rückfenster zuwarf. Dunkle Augen hinter einer schwarzen Hornbrille, die amüsiert zu ihr aufsahen, amüsiert und herausfordernd, während seine Lippen ein lautloses Goodbye, Annie formten.

Goodbye.

War es tatsächlich möglich, aus Liebe zu sterben? Aus purem Kummer zu vergehen? Und konnte es tatsächlich sein, dass ihr Herz zwei Jahre, nachdem es gebrochen worden war, immer noch schmerzte wie eine offene Wunde?

»Was meinst du, Champagner zum Frühstück? Wir lassen es deinem idiotischen Ex-Mann auf die Rechnung setzen. Gott, ich bin froh, dass du den los bist. Du kannst es vermutlich noch nicht erkennen, doch von diesem Augenblick an bist du eine glückliche, freie, gereifte Frau. Amen.«

»Gereift?« Annie blinzelte, allein dieses Wort hatte sie aus ihrer Trance erweckt. Sie war fünfunddreißig Jahre alt. Weit entfernt von gereift.

»Sei nicht albern. Im mentalen Sinn natürlich.«

Sie hatten sich in der Hotelbar niedergelassen, auf zwei klobigen Ledersesseln, die vor ein offenes Kaminfeuer gerückt worden waren. Der Juni gab sich ungewöhnlich kalt, doch nicht untypisch nass für die Gegend. Im Dartmoor nieselte es oft und viel, egal zu welcher Jahreszeit, und normalerweise sonnte Annie sich in dieser berechenbaren Melancholie. Sie liebte den aus dem Gras aufsteigenden Dunst, der Hügel und Steine und Ponys verhüllte. Die Nebelschwaden, die die Landschaft weich zeichneten, das matte Olivgrün, den durchtränkten Boden, der jeden ihrer Schritte schluckte. Sie liebte die Stille, den eigenen Herzschlag in den Ohren.

Mit ihren Eltern war sie oft hergekommen, Jahre lag das zurück, als ihr Bruder noch in England lebte und sie gemeinsam zu den Becky Falls gewandert waren oder umherstrichen zwischen den moosbedeckten Bäumen von Wistman’s Wood. Sie waren jung gewesen, alle vier. Ihr Vater weit entfernt vom Ruhestand und voller Enthusiasmus, erfüllt von Shakespeare und seinen Weisheiten, die er bei jeder Gelegenheit um sich warf. Behauptung ist nicht Beweis oder Wo Worte selten sind, haben sie Gewicht, solche Dinge eben. Ihre Mutter war ihrem heutigen Ich damals schon viel ähnlicher, womöglich weniger streng, seltener bitter, im Kern jedoch dieselbe, sehr korrekte, wenig frohsinnige Person, die Annie häufig um den Verstand brachte. Und Ben – er war noch nicht auf der Flucht vor den Erwartungen gewesen, die beide Eltern an ihn richteten. Finley und Ben, das hatte keine gute Kombination abgegeben, der Bruder zu freiheitsliebend, der Ex-Mann zu kontrolliert. Mit Hoola verhielt es sich ähnlich. Die beiden machten nur selten ein Geheimnis daraus, was sie voneinander hielten. Finley und Annies Mutter dagegen – was für eine perfekte Verbindung, himmlisch geradezu! Annie würde nie die ersten Worte vergessen, die ihre Mutter hervorstieß, als sie von der Trennung erfuhr. Sie lauteten: »Was hast du jetzt wieder angestellt?«

Nun. Sie hatte nichts getan und Finley alles, und was das Dartmoor betraf, hatte er seine Anschauung überaus deutlich vorgebracht. »Hätte ich Dauerregen gewollt, wäre ich in Schottland geblieben«, erklärte er jedes Mal, wenn sie einen Trip ins Two-Bridges-Hotel vorschlug. Dass er ausgerechnet hier heiratete, weil Cassandras Familie im benachbarten Exeter ansässig war, hatte ihr für einen Moment den Atem geraubt. Es stimmte: Die Art, wie sie gehen, sagt dir alles.

»Annie?«

»Ja?«

»Hast du ein Wort gehört von dem, was ich gesagt habe?«

»Tut mir leid, nein. Was hattest du gesagt?«

Ein Kellner stellte zwei Champagnergläser auf dem niedrigen Tisch ab, der zwischen ihren Sesseln stand, dazu Eggs Benedict, einmal mit Spinat, einmal mit Räucherlachs. Annies Magen drehte sich. Es fühlte sich an, als würde sich der Restalkohol von gestern Abend aufmachen, von einer Seite des Organs zur anderen zu schwimmen.

»Ich glaube nicht, dass ich schon wieder etwas essen kann. Geschweige denn trinken.«

»Aber du stirbst für Eggs Benedict!«

»Hat dir noch niemand gesagt, dass man am schlimmsten Tag seines Lebens nicht unbedingt sein Lieblingsessen serviert bekommen sollte?«

»Nein, tut mir leid. Gibt es ein Handbuch?«

»Es besteht die Gefahr, dass man das Gericht dann nie wieder essen kann.«

Hoola schnappte sich einen der Teller und stellte ihn hinter sich auf dem Boden ab. »Zufrieden?«

Annie griff nach dem Champagner.

Ihre Freundin lächelte wissend.

Der Schaumwein perlte Annies Kehle hinab, er schmeckte kühl und muffig zugleich und erinnerte sie an den gestrigen Abend, und Annie hatte Champagner nie gemocht. Dennoch hatte sie in den vergangenen vierundzwanzig Stunden so viel davon in sich hineingeschüttet, dass ihr eigentlich goldglänzende Schwimmhäute hätten wachsen müssen. Leider war es ihr trotzdem nicht gelungen, die Erinnerung an die vermaledeite Hochzeit darin zu ertränken.

»Denkst du, es war ein Fehler herzukommen?«

»Herrje, Annie.« Hoola griff nach dem verbliebenen Teller und durchstieß mit der Gabel das pochierte Ei darauf. Wachsweicher Dotter ergoss sich über die Brioche auf den Lachs, als sie sagte: »Das hatten wir so oft, ich verweigere die Aussage. Dieser Mann hat schon immer von dir verlangen können, was er wollte, das weißt du genau. Es war, als habe er sich eine Alexa zugelegt, und das bereits im Jahr 2004. Annie tu dies, Annie tu das. Du hast ihn vergöttert, und er hat dich am ausgestreckten Arm verhungern lassen.«

Annie öffnete den Mund, dann schloss sie ihn wieder.

»Zu glauben, ihr könntet befreundet sein … Annie, bitte!« Hoola zerfledderte das Ei beinah. »Und dann verlässt er dich, um eine Frau zu heiraten, die genauso aussieht wie du. Was stimmt nicht mit dem Kerl?«

»Sie ist jünger«, bemerkte Annie. »Und hübscher.«

»Ach so, natürlich, das hatte ich vergessen zu erwähnen.« Hoola schob sich die Hälfte der Brioche auf einmal in den Mund und kaute verbissen.

In Annies Vorstellung tauchte das Bild von Cassandra auf, ihre langen blonden Locken, die tatsächlich welche waren im Gegensatz zu Annies störrischen Zacken und Wellen, die bestenfalls als Querverweise durchgingen. Wie Cassandra hatte sie eine Stupsnase und einen etwas größeren Mund, doch das Lächeln der anderen war überbordend, ihres meist linkisch, und kleiner war sie auch. Cassandra hatte in diesem mattweißen Seidenkleid mit der schmalen Schleppe das Ebenbild von Eleganz verkörpert. Und dann Finley, die langen, großartigen Finger auf ihrer Taille …

Gott, Finley.

Ihr Finley.

Unter einer mit Rosen geschmückten Pergola hatte er einer Fremden das Jawort gegeben, selbst wenn die Annie in der Tat sehr, sehr ähnlich sah.

Von einem Moment auf den anderen musste sie gehen. Sie sprang auf.

»Was?«, fragte Hoola alarmiert. »Was ist los?«

»Ich will hier weg.«

»Was soll das heißen? Wir bleiben noch eine Nacht, hast du das vergessen?«

»Das war eine richtig schlechte Idee, Hoola. Noch schlimmer als die Benedicts.« Sie spürte es jetzt. Es war tatsächlich keine gute Idee, selbst wenn es ihre eigene gewesen war. Sie hatte angenommen, das alte Hotel, die vertraute Umgebung, die warmen Erinnerungen – all das könnte sie darüber hinwegtrösten, dass sie sich dazu hatte breitschlagen lassen, Finleys Neuvermählung beizuwohnen. Was tat sie hier? Hoola hatte recht. Mehr recht konnte niemand haben. Und auf einmal fühlte sich Annie, als würde sie alle Blicke auf sich ziehen, jeder im Raum starrte sie an; sie, die dumme Gans, die sich von ihrem Ex-Mann hatte überreden lassen, den schlimmsten Tag ihres Lebens noch schlimmer zu machen, indem sie so tat, als sei eine Freundschaft an diesem Zeitpunkt ihrer Beziehung möglich. Das funktionierte nicht. Das würde niemals funktionieren.

Gott, sie war dumm.

Und jeder starrte sie an.

Weil alle sie bemitleideten.

Hoola, den Teller in der Hand, stand inzwischen ebenfalls.

Neben ihnen beiden hielten sich einige andere in der Hotellobby auf, ein paar davon tatsächlich Hochzeitsgäste, doch ganz im Gegensatz zu ihrer blühenden Einbildung bedachte keiner von ihnen Annie auch nur eines Blickes. Sanfte Jazzmusik murmelte aus den Lautsprechern. Neben ihnen knarzte das Feuer. Annies Herzschlag, gerade noch ein frenetisches Trommeln in ihrer Brust, normalisierte sich mit jeder Sekunde, die verstrich.

»Ich hab mich geirrt«, erklärte Hoola. »Gestern dachte ich noch, du und Cassandra seid euch zum Verwechseln ähnlich, doch diese Augenringe, die hast du ihr voraus.«

Annie gab einen Laut von sich, eine Mischung aus Keuchen und Schnauben, und schließlich lachte sie.

»Hoola.«

»Das bin ich.«

Annie seufzte. Und als ihr die Freundin vorschlug, nun endlich den Kopf auszuschalten, und sei es nur für diesen Nachmittag, sich Hoolas Plänen anzuschließen und wenigstens zu versuchen, ein paar Stunden des Wochenendes zu genießen, da sagte sie nicht Nein. Denn die Wahrheit war auch: Annie schuldete Hoola etwas. Das tat sie wirklich. Hätten sie beide auf einer Waage Platz nehmen müssen, um herauszufinden, welche der beiden Freundinnen schwerer wog an Drama und Turbulenzen in ihrem Leben, an Tränen und Chaos, Annies Schale wäre mit einem Rumms nach unten gesackt, und die arme Hoola, die ihr stets und unerschütterlich zur Seite gestanden hatte, wäre schnurstracks in die Wolken befördert worden.

Es war leicht nachzuvollziehen, wann dieses Ungleichgewicht begonnen hatte.

So, so leicht.

2Aller Anfang ist schön

Annie war zwanzig gewesen, als sie Finley begegnete; Finley, dem großen, ernsten Mann mit dem hintergründigen Lächeln, das immer einen Hauch zweideutig war, zwischen Spott und Zuneigung, Überheblichkeit und wachsamem Interesse. Er trug Brille, Pullover und ein Buch unter dem Arm, und auf Annie machte es den Eindruck, als sei Arthur Miller durch die Zeit und über den Kontinent gereist, um das Klischee eines englischen Intellektuellen abzugeben; gutaussehend, anziehend, selbstsicher, perfekt. Finley wusste ungeheuer viel, weit mehr als Annie. Und er wartete stets auf den passenden Augenblick, um seine Überlegenheit in Szene zu setzen, doch das wurde Annie erst viel später bewusst.

Die beiden lernten sich im oberen Sitzbereich eines Doppeldeckerbusses kennen, der zwei Dutzend Touristen durch das frühsommerliche Cambridge schaukelte. Es war ein herrlicher Dienstagmorgen gewesen, kühl, aber sonnig, die uralten Mauern der Stadt glommen in schönstem Orange, der Geruch von warmem, altem Stein wehte durch die Stadt. Im Park blühten Rosskastanien, die Apfelbäume in den Gärten der Colleges waren übersät mit rosaroten Knospen. Ein herabfallender Apfel, erklärte Annie ihrer wissbegierigen Reisegruppe, habe Isaac Newton seinerzeit auf die Annahme der Gravitationstheorie gebracht. Newton hatte einst am Trinity College studiert, demselben College, an dem Finley Corbyn in den kommenden Tagen seine Tätigkeit als Juniorprofessor aufnehmen würde.

Finley war acht Jahre älter als Annie. Und er besuchte ihre Cambridge-College-Tour nicht weniger als sechsmal. Er lernte, dass sie Literaturwissenschaften studierte, dass sie Bücher liebte, Romane wie Lyrik, dass sie davon träumte, selbst zu schreiben. Er erfuhr ihr Alter (zwanzig), dass sie in Cambridge geboren und aufgewachsen war, dass sie nicht vorhatte, je woanders zu leben.

Nach der sechsten gemeinsamen Rundfahrt lud Finley Annie zum Abendessen ein. Sie besuchten ein schickes, kleines Lokal, das es schon ein halbes Jahr später nicht mehr gab, Finley trug eine Fliege, und Annie kam sich in ihrem dunkelgrauen Strickkleid wie Aschenputtel vor. Er küsste sie nicht. Aber er brachte sie nach Hause, vor die Tür ihrer Studentenbleibe an der Chesterton Road, und für Annie stand fest, so unerschütterlich wie ihre Liebe zur Literatur, dass, wenn sie Aschenputtel war, Finley ihr Prinz sein musste.

Der Rest war Geschichte.

Annie, ohne große Tragik, verließ ihren Freund, den sie aus der Schule kannte, und Finley, der aus St. Andrews hergezogen war, suchte eine Wohnung, groß genug für sie beide. Annie zog ein, erst in die Wohnung, später in das gemeinsame Haus an der Grange Road – eines dieser viktorianischen Reihenhäuschen mit hohen Fenstern und einem halbrunden Erker, in dem sie so oft saßen und debattierten, über Bücher oder was sonst noch diskussionswürdig erschien. Und obwohl sie viel Zeit zu zweit verbrachten, die meiste eigentlich, wäre Annie nie auf die Idee gekommen, dass dies irgendwann einmal nicht mehr genug sein könnte. Für sie war Finley der Mann. Und es war keine Frage, wie die Antwort lauten würde, als er sie an ihrem fünften Jahrestag bat, seine Frau zu werden.

Sie heirateten. Annie blieb Annie St. James, weil ihr künftiger Gatte das als fortschrittlich empfand. Der Stich war nur klein, sie nahm ihn kaum wahr, denn sie spürte, dass sie zu ihm gehörte, so oder so, mit oder ohne seinen Namen.

Annie gehörte zu Finley, und Finley gehörte zu ihr.

Bis er es eines Tages nicht mehr tat.

Selbst heute fiel es Annie schwer nachzuvollziehen, was damals geschehen war, was Finley dazu bewogen hatte, ihr nach acht Jahren Ehe und wie aus heiterem Himmel zu erklären, sie sollten womöglich eine Zeit lang getrennte Wege gehen.

Eine Zeit lang?, hatte Annie gefragt.

Ich weiß nicht, hatte Finley erwidert. Es fühlt sich nicht mehr richtig an, denkst du nicht auch?

Nein, hatte Annie gedacht und noch weniger verstanden, was Finley damit meinte, wenn er sagte, er habe womöglich unüberlegt gehandelt, sie seien zu schnell zu eng geworden, hätten womöglich Dinge verpasst, indem sie sich zu viel nur aufeinander konzentriert hätten. Annie hatte sich gefragt, was an einer innigen, aus ihrer Sicht harmonischen Beziehung zu eng, zu intensiv gewesen sein konnte, und als Nächstes, ob das alles wohl ihr Fehler war.

Sie fragte sich das auch noch, während sie packte, um zurück in die kleinere, für sie finanzierbare Wohnung zu ziehen. Sie fragte sich das, während sie verzweifelt versuchte, die tausend Stücke ihres Herzens wieder zusammenzusammeln, in die die Trennung von Finley es zerbrochen hatte.

Ihr Herz, ach, ihr Herz. Es brach jedes Mal aufs Neue, wenn sie Finley sah – noch immer ihr Mann, noch immer ihr Geliebter, immer noch der Mensch ihres Lebens. Er beendete die Ehe nicht, doch er machte auch keine Andeutung auf einen Neuanfang. Zwei Jahre lang wartete sie auf ein Zeichen, dass er sich besann, dass er zurückkam, sie wieder zusammenzogen; ja, sie war kurz davor, darauf zu hoffen, dass sie und Finley ihr Eheversprechen erneuern würden, als er sie eines Tages aufsuchte und um die Scheidung bat, um eine andere zu heiraten.

An diesem Tag schloss sich eine Tür, die lange Zeit weit aufgestanden hatte.

Die Tür zu Annies Herzen.

»Du hast mir nicht gesagt, dass du eine geführte Wanderung gebucht hast.«

Sie hatten sich in Regenkleidung gehüllt. Annie plädierte für Gummistiefel, die Hoola verweigerte, und so stapfte die eine in schlammgrünen Stiefeln und die andere in viel zu weißen Sneakers zur Tür hinaus. Der Regen hatte nachgelassen. Auch die Überreste der Party waren mittlerweile weggeräumt, die Tische und der Pavillon. Zurückgeblieben war eine Handvoll Hochzeitsgäste, die vor dem Eingang des Hotels auf etwas zu warten schien.

Auf sie, wie es aussah.

Zwei Paare unterhielten sich miteinander, während ein breitschultriger blonder Riese ihnen euphorisch zuwinkte.

»Das ist keine geführte Wanderung«, sagte Hoola. »Das ist bloß Oscar.«

»Oscar?«

»Du weißt doch – Oscar.«

Von der Seite warf Annie Hoola einen Blick zu. Ihre Freundin strahlte, und Annie kannte dieses Lächeln; es hatte bereits zahlreiche Opfer gefordert, der überwiegende Teil davon männlich. Harry Culpepper galt heute als das erste und damit berühmteste Beispiel. In der vierten Klasse verdrehte Hoola dem armen Kerl dermaßen den Kopf, dass er gegen eine Wand lief und sich die Nase brach, die daraufhin nie wieder so aussah wie vorher. Und dann schob sich noch etwas anderes in Annies Erinnerung, etwas von gestern Nacht, das sie bisher offensichtlich ausgeklammert hatte. Oscar, wie er hoffnungsvoll auf Hoola herabsah, während sich die beiden zum Takt der Musik wiegten, Oscars Hand auf Hoolas Hüfte, dann an etwas delikaterer Stelle.

»Du hast mit ihm getanzt!«, rief Annie aus.

»O mein Gott, habe ich das?«

»Hast du mit ihm geschlafen?«

Hoola blieb stehen. Sie hatten die Gruppe fast erreicht, es fehlten noch ein paar Schritte, und aus dieser Entfernung war Oscars fragender Blick deutlich zu lesen.

»Willst du das nicht noch ein bisschen lauter brüllen? Damit es auch ganz sicher jeder hört?«

»Tu nicht so, als würde es dich interessieren, was andere von dir denken.« Annie sah zu dem Blonden, dann wieder zurück. »Also? Hast du?«

»Noch nicht.«

Hoolas Augen glitzerten. Es ging ihr gar nicht darum, vor Oscar seltsam dazustehen, dachte Annie, vielmehr sollte der ahnungslose Mann nicht davor gewarnt werden, was ihre Freundin für ihn vorgesehen hatte. Sie verspürte einen Stich bei dem Gedanken, der ihr gleichermaßen wehtat und unangebracht vorkam. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie selbst zuletzt so unbekümmert gewesen war, so verspielt, denn in ihrer Vorstellung fühlte sich Annie wie eine verbitterte, alte Frau, solange sie denken konnte. Was maßlos übertrieben war. Bis vor zwei Jahren war sie glücklich gewesen, bis zu dem Tag, an dem Finley befand, ihre Beziehung habe sich totgelaufen. Also hatte er für sie beide entschieden. Und irgendwie auch für Hoola, denn allmählich beschlich Annie der Verdacht, dass auch ihre Freundin sich von der Abwärtsspirale in ihrem Leben hatte mitreißen lassen. Sie sollte sie nicht länger mit hinunterziehen. Sie sollte sie nicht länger daran hindern, sich zu vergnügen.

»Hoola, hör zu …«

»Denk nicht mal dran.«

»Aber ihr hättet viel mehr Spaß ohne mich. Sieh doch! Ich bin das dritte Rad am Wagen, ein reichlich demoliertes noch dazu.«

»Du bist nicht demoliert. Und du bist das siebte Rad, nicht das dritte. Sieben ist eine ausgezeichnete Zahl. Denk an die sieben Zwerge, die glorreichen Sieben, das siebente Siegel …«

»Die sieben Todsünden.«

»Du hast es versprochen, Annie. Irgendwann wirst du einen Punkt hinter diesen düsteren Abschnitt deines Lebens setzen. Akzeptieren, dass es so gekommen ist, dem blasierten Finley alles Gute wünschen und ebenfalls von vorn anfangen. Du hast es versprochen! Und heute ist ein wirklich guter Tag, um mit dem Rest deines Lebens zu beginnen, denkst du nicht?«

Die beiden Paare stellten sich als George und Heather, Lilian und Keith vor, und zu siebt brachen sie auf zum Letterboxing, was Annie mehr oder weniger gleichmütig hinnahm, Hoola allerdings in kindlichen Enthusiasmus versetzte.

»Letterboxing!« Entzückter hatte das Wort sicher nie geklungen. »Das hört sich irgendwie aufregend an, oder, Annie? Du weißt nicht zufällig, was das ist?«

Annie verdrehte die Augen, während Oscar sein Lachen hinter einem wohlwollenden Husten verbarg. Letztlich war es einer der Männer – George – , der dazu ausholte, Hoolas Frage zu beantworten, in einem ausladenden Monolog darüber, dass das Letterboxing ein klassischer Dartmoor-Sport war, dessen Ursprung bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gelegt worden sei und als der des heutigen Geocachings gelten durfte. In Cranmere Pool im Norden des Moors sei die erste Letterbox überhaupt zu finden und im Süden, bei Duck’s Pool, die zweite.

»Dahin sind wir heute unterwegs«, bestätigte Heather, während sie sich bei George unterhakte und Annie für einen flüchtigen Augenblick annahm, sie tat das hauptsächlich, um ihren Mann vor Hoola in Sicherheit zu bringen. Wovon diese nichts zu merken schien.

»Und was ist da drin, in so einer Letterbox?«

»Willst du das wirklich wissen?«, murmelte Annie, während George schon erneut ansetzte: »Sinn des Letterboxings ist eigentlich gar nicht, die verschiedenen Inhalte aufzuspüren, sondern die Boxen als solche zu finden. Sie sind über das ganze Moor verteilt, zum Teil ganz einfache Plastikschachteln, ausgediente Eisbehälter, ausrangierte Brotdosen, die zwischen Felsen versteckt wurden oder unter Wurzeln. Und darin …«

»Darin«, mischte sich Annie nun doch ein, »befindet sich nichts weiter als ein Stempelkissen und ein Stempel und ein Buch, in dem du mit Hilfe von besagtem Stempelkissen deinen eigenen, mitgebrachten Stempel hinterlassen kannst, bevor du dir den, der sich in der Box befindet, in dein eigenes Büchlein drückst.«

Sechs Augenpaare richteten sich auf Annie für zwei Sekunden oder auch drei, bevor Heather George mit dem Ellbogen in die Seite stieß und verkündete: »Sollen wir dann mal?«, und die Gruppe sich endlich in Bewegung setzte.

»Sorry«, sagte Annie zerknirscht, sobald sich die zwei Paare ein paar Schritte vor ihnen außer Hörweite befanden. »Ich wollte keine Spielverderberin sein. Um genau zu sein, wollte ich nicht einmal mitkommen, du erinnerst dich? Ich hatte angeboten, im Hotel zu bleiben, gerade eben noch.«

»Blödsinn.« Hoola griff ihrerseits nach Annies Arm und hakte sich bei ihr unter. »Niemandem verdirbst du hier den Spaß. Und mich hast du nur noch neugieriger gemacht. Was sind das für kleine Stempel-Scheißerchen, die es da in den Weiten des Moors zu finden gilt?«

»Stempel-Scheißerchen, in der Tat.« Kopfschüttelnd warf Annie Oscar einen Blick zu, der geduldig neben ihnen hertrottete, lächelnd und irgendwie ergeben. Hoola hatte darauf bestanden, dass Annie zwischen ihr und Oscar ging – ein Umstand, der den Mann eigentlich irritieren musste, anmerken jedoch ließ er sich nichts. Das, befand Annie, durfte unbedingt als Pluspunkt verbucht werden. Hoola Kennedy nämlich war Spezialistin darin, Männer zu verwirren, man hätte meinen können, sie habe diese Disziplin für Olympische Spiele trainiert. Mit dem gleichen Elan, mit dem sie ihre medizinische Karriere vorantrieb, hatte sie sich seit Jahren den konventionellen Erwartungen an ihr unkonventionelles Wesen entzogen. Zur Freude ihrer Eltern wurde sie Ärztin, zu deren Leidwesen blieb sie unverheiratet. Es hatte eine Zeit gegeben, pre-Finley, pre-allem, als Annie und Hoola Kinder waren, in benachbarten Häusern aufwuchsen und annahmen, sie würden gemeinsam die Welt erobern, da waren die beiden sich gar nicht mal unähnlich gewesen. Doch dann, irgendwann zwischen Unbeschwertheit und dem Tag darauf, war Annies Sorglosigkeit auf der Strecke geblieben, genauso wie ihre Naivität. Nicht dass Hoola naiv gewesen wäre. Sie wusste sehr genau, was sie wollte und was nicht, und dass man wunderbar durch den Tag kam, ohne sich selbst, andere oder das Leben im Allgemeinen zu ernst zu nehmen. Manchmal fragte sich Annie, was Hoolas Patienten denken würden, stünden sie ihrer Anästhesistin kurz vor der Narkose gegenüber ohne OP-Kluft, ohne Papierhaube, stattdessen mit ihren unbezwingbaren braunen Locken und den bunten Kleidern, die gut und gern einem Theaterfundus entnommen sein konnten. Ihr Puls würde womöglich in die Höhe schießen und die bevorstehende Betäubung ernsthaft gefährden.

Hoola war wie ein Gemälde aus vielen starken Farben; wild und expressionistisch im besten Sinne. Annie hingegen war ein Stillleben, gedeckt in bräunlichen Grüntönen gehalten, maximal das Gelb der Bananen stach hervor. Sie war stehen geblieben, irgendwie. Es war, als habe Hoola an einem Zeitpunkt ihres gemeinsamen Lebens eine Ausfahrt genommen, und Annie war auf der Geraden verharrt, auf der Straße, die kontinuierlich in die Gewöhnlichkeit führte. Sie war dankbar, dass ihr die ungezähmte Freundin nach wie vor zur Seite stand, dass sie sich nicht hatte verschrecken lassen von Finleys Arroganz oder Annies Unsicherheiten. Sie war ihr unendlich dankbar.

Diesem Impuls folgend griff sie nach Hoolas Hand und drückte sie.

»Was?«

»Danke, dass du mit mir hierhergekommen bist.«

»Natürlich bin ich mit dir hierhergekommen, was denkst du von mir?«

»Ich denke, dass du Schichtdienst arbeitest und die Wochenenden und auch sonst nur selten frei hast, und ich danke dir, dass du das für mich möglich gemacht hast.«

»Ach, Annie. Du furchtbares Dummerchen.«

»Und du hast recht. Von jetzt an ist Schluss.«

Zunächst lächelten Hoolas Augen, einen Moment später leuchtete ihr ganzes Gesicht, und Oscar sah von einer zur anderen, ahnungslos, aber zu zurückhaltend, um nachzufragen.

Es gab etliches über die Vorteile von Gummistiefeln zu berichten, nicht aber dass sie sich sonderlich gut zum Wandern eigneten. Sie waren inzwischen mehr als eine Stunde unterwegs, zunächst den schmalen Pfad zwischen Steinen und Ginsterbüschen entlang, später einen Hügel hinauf auf der Suche nach einem der berühmten Dartmoor Tors, einer Ansammlung von übereinander gelagerten Felsen, die die typische Landschaft des Moors markierten. Annie hätte in besseren Schuhen laufen sollen, das spürte sie jetzt. Und Hoola hatte es inzwischen auch bemerkt, sie warf Annie einen wissenden Blick zu, als die neben ihr zu humpeln begann.

»Ich hab dir gesagt: Zieh nicht die Gummistiefel an.«

Annie gab ihr innerlich recht, doch sie erwiderte: »Die Gummistiefel sind völlig in Ordnung, es muss ein Stein reingefallen sein. Etwas in der Art. Oh, Verzeihung.« Sie wich einem Wanderer aus, der ihnen auf dem schmalen Pfad entgegenkam, ein eher seltenes Vorkommnis in dem weitläufigen und wenig frequentierten Gelände. Er hatte eine brennende Zigarette zwischen die Zähne geklemmt und bedachte sie über den Rauch hinweg mit einem beachtlich selbstsicheren Grinsen. Ganz automatisch lächelte Annie ebenfalls. Und dann wurde sie rot, aus ihr unerklärlichen Gründen, und das Grinsen im Gesicht des Fremden noch ein kleines bisschen breiter, und dann war der Augenblick auch schon wieder vorbei.

Hoola stieß sie in die Rippen. In dem Schwung wäre Annie beinah vom Weg abgekommen.

»So gefällt mir das.«

»Ich habe überhaupt nichts getan.«

»Oh, doch. Den Funken Hoffnung in mir geschürt. Du öffnest dich. Anderen Männern. Männer, die nicht Finley sind. Das ist gut.«

»Sei nicht albern. Ich war höflich, weiter nichts.«

Auf der Spitze des Hügels angekommen, ließ Annie sich auf den nächst gelegenen Steinbrocken fallen, und augenblicklich kroch Nässe in den Stoff ihrer Jeans. Sie zog den Stiefel aus. Da war kein Stein. An ihrer Ferse begann sich eine Blase zu bilden, doch von Hoola war kein Mitleid zu erwarten.

»Mist«, sagte Annie.

»Ist alles in Ordnung?«, fragte Oscar. Die anderen vier waren weitergegangen, doch er blieb mit Hoola zurück.

»Alles bestens«, behauptete Annie. »Nur eine kleine Blase, weiter nichts.«

»Es ist nicht mehr weit bis Duck’s Pool.« Oscars Stimme klang voll und tief und besorgt. »Schaffst du das?«

»Wisst ihr was? Ich denke, ich bleibe ein paar Minuten hier sitzen und warte, bis ihr wieder zurück seid. Hebe mir die Schmerzen für den Heimweg auf, gewissermaßen.«

Hoola schüttelte missbilligend den Kopf.

Annie sagte: »Ehrlich, mach dir um mich keine Sorgen. Sieh dich doch mal um – die Landschaft ist himmlisch, ich bin so lange nicht hier gewesen! Ich werde die Aussicht genießen, den herrlichen Duft, mich von der letzten Nacht erholen, und es wird mir fantastisch gehen. Letterboxing, pfff! Habe ich in meiner Jugend dauernd gemacht.«

»Gott, du lügst so unglaublich schlecht.« Hoola sah Oscar an. »Wie weit ist es genau bis zu diesem Duck’s Pool?«

»Zehn, fünfzehn Minuten, würde ich schätzen.«

Sie betrachtete Annie. »Hin und zurück dreißig Minuten maximal, okay? Rühr dich nicht von der Stelle.«

»Ja, Mum.«

»Und tu nichts, was ich nicht auch tun würde.«

Annie lächelte.

Hoola bewegte sich rückwärts von ihr weg, ohne sie aus den Augen zu lassen.

Es war das eine, sich zu zweit oder in einer Gruppe auf Erkundungstour ins Innere des Moors zu begeben, und etwas völlig anderes, es allein zu tun, mit nichts als dem Rauschen des Windes als Begleiter. Annie wusste zwar ungefähr, wo sie sich befand – in der Nähe von Plym Head, da wo der Fluss entsprang, und nicht allzu weit von ihrem Ziel entfernt – , doch obwohl sie schon oft hier gewandert war, war sie vor dem ganz besonderen Gefühl der Einsamkeit, das diese Landschaft vermittelte, nicht gefeit. Zahllose Legenden rankten sich um den Nationalpark. Nicht umsonst hatte sich Arthur Conan Doyle von den turmhohen Felsformationen, von knochigen Bäumen und dem furchteinflößenden Gefängnis zu Horrorgeschichten um den Hund von Baskerville inspirieren lassen. Nicht umsonst hatte er befunden, wer das Dartmoor betrete, lasse alle Spuren des modernen Englands hinter sich.

Das moderne England. Annie fragte sich, wie das wohl aussah, wo es ihr doch in Cambridge seit Jahren so vorkam, als stünde die Zeit still, schätzungsweise seit dem Mittelalter. All die geschichtsträchtigen Bauten, all die Gelehrten, all die Historie. All die alten braunen Steine, die Brücken, wie von Tusche gezeichnet. Ihr eigenes Leben bestand aus Büchern und dem Wissen, das sie daraus aufgesogen hatte. Auch wenn es ihr nicht gelungen war, die akademische Laufbahn zu verfolgen, die ihre Eltern für sie vorgesehen hatten.

Annie hatte Literaturwissenschaften studiert, allerdings hauptsächlich, um ihre Sehnsucht nach Büchern zu stillen. Sie hatte nicht vor, einen Doktortitel zu erlangen, geschweige denn, zu habilitieren – sie wollte sich selbst Geschichten ausdenken, sie aufschreiben, Autorin werden, sie wollte sich Schriftstellerin nennen, davon leben, in andere Welten einzutauchen. Es war Annies größter Traum gewesen, zumindest dachte sie das, doch dann, als es darum ging, die eigene Kreativität freizusetzen, hatte sie feststellen müssen, dass sie nicht aufzufinden war. Sie las die Romane der anderen und befand, es war alles schon erzählt worden, das meiste bereits da gewesen, sie hatte nichts hinzuzufügen. Hoola behauptete, sie habe sich nicht ausreichend Mühe gegeben, es überhaupt zu versuchen, und womöglich hatte sie recht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht waren neue Worte, viele davon, in Annies Innerem einfach nicht aufzufinden.

Annie war also den einfachen Weg gegangen und Lektorin geworden. Zur milden Erleichterung ihrer Mutter war sie der Universität in der Form treu geblieben, dass sie die hiesigen Publikationen lektorierte und nicht etwa die neuesten Bestseller für eines der angesehenen Verlagshäuser in London. Ihr Job war langweilig und fordernd zugleich, und er war ohnehin nicht Annies Lebensmittelpunkt gewesen, denn der war ja Finley.

Annie schloss die Augen und atmete tief, tief ein. Jetzt, da sie allein auf diesem Felsen saß, inmitten dieser von Wehmut konstruierten Landschaft, fiel es ihr schwer, die Gedanken an Finley ziehen zu lassen wie die Wolken über ihr. Sie hatte es Hoola versprochen, doch sie konnte ihre Gefühle nicht einfach abstellen.

Einfach?, klang die Stimme der Freundin ihr im Ohr. Du hattest zwei Jahre Zeit, dich an den Gedanken zu gewöhnen, dass Finley nicht mehr wiederkommen wird.

Und es stimmte. Das Grauen hatte sich angekündigt, zwei Jahre lang. Doch getan hatte sie nichts, stattdessen gehofft und sich bemüht, Finley auf allen erdenklichen Wegen begreiflich zu machen, dass es ein Fehler gewesen war, sie zu verlassen. Inzwischen wusste sie, dass sie selbst den größten Fehler begangen hatte. Es hätte nicht Finley obliegen sollen zu wählen. Hätte sie nur selbst die Entscheidung getroffen. Hätte sie nur selbst für sich beschlossen, dass es besser war, ihn gehen zu lassen. Reisende sollte man ziehen lassen. Das musste für diejenigen, die einen vorsätzlich verlassen wollen, einmal mehr gelten.

Donner grollte. In der Ferne verwischten schwarze Wolken den Himmel. Annie hatte keine Ahnung, wie lange sie auf diesem klammen Stein gesessen hatte, doch etwas länger noch, und sie würde sich eine Blasenentzündung einfangen. Sie stand auf und griff nach ihrem Rucksack, um auf dem Handy die Uhrzeit zu überprüfen. Was ihr im selben Augenblick unsinnig erschien, denn immerhin hatte sie eben, als die anderen sich von ihr verabschiedeten, auch nicht auf die Uhr gesehen. Seufzend ließ sie die Tasche wieder sinken, und dabei fiel ihr Blick auf etwas, das zwischen den Steinen hervorblitzte. Es glänzte silbrig. Annie bückte sich, und in dem Moment, als sie erkannte, was dort versteckt worden war, breitete sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus, womöglich das erste ehrliche Lächeln an diesem düsteren Tag.

Sie hatte eine Letterbox gefunden.

Der Umstand, dass sie ohne große Suche fündig geworden war, vermutlich vor allen anderen und ohne jeglichen Aufwand, erfüllte sie mit einem unerhörten Gefühl freudiger Überlegenheit.

Grinsend zog Annie die Metalldose aus ihrem Versteck und setzte sich ein zweites Mal auf den Felsen, der feuchte Untergrund vergessen. Das Kästchen war abgegriffen und an manchen Stellen eingedellt, eine Ecke hatte zu rosten begonnen, und es bereitete Annie einige Mühe, die beiden Hälften voneinander zu lösen. So eine Schatzsuche, dachte sie, ist eine reichlich schmutzige Angelegenheit.

Mit einer letzten Kraftanstrengung ließ sich der Deckel schließlich öffnen, und Annie sah auf eine mit Tinte beschmierte Stempelkissendose, einen Stempel und zwei Notizbücher, das eine in schwarzes Leder gebunden, das andere eine Art Spiralblock. Diesen schlug Annie zuerst auf. Er war voll mit Stempeln der Wanderer, die die Schatzkiste vor ihr gefunden hatten; sie waren bunt, unterschiedlich groß, mit Motiven von Tieren und Blüten und Abbildungen der Schilder einheimischer Pubs. Annie besah sich den Stempel aus der Kiste, der ebenfalls mit Tintenabdrücken übersät war. Es war ein rechteckiges Exemplar, so groß wie eine halbe Toastscheibe, und in feinen, dunkelblau gefärbten Linien waren Hügel ins Stempelbett geritzt, Brücken und Flussläufe, Felsen und Pferde – das Moor in Miniaturausgabe. Annie wollte zu gern wissen, wie dieses Bild aussah, wenn man es auf Papier druckte, also griff sie noch einmal nach ihrem Rucksack, zog mangels eigenem Notizbuch einen Roman hervor und schlug ihn auf. D. H. Lawrence würde nichts dagegen haben, beschloss sie, wenn sein Werk ein originales Dartmoor-Letterboxing-Motiv zierte.

Sie öffnete das Farbkissen und drückte den Stempel hinein. Das Stempelbett wirkte trocken und abgenutzt, und Annie gab sich größte Mühe, die komplette Fläche einzufärben, was nicht einfach war. Schließlich entschied sie, alles in ihrer Macht Stehende getan zu haben, um ein möglichst detailgetreues Bild in ihrem Buch abzubilden, und setzte an. Drückte, fest, und betrachtete neugierig das Ergebnis.

Bis auf ein paar Stellen war das kleine Kunstwerk vollständig, eine mit Linien übersäte Darstellung der hügeligen Moorlandschaft, mit gemauerten Brücken und einem brodelnden Fluss, an dem zwei Ponys grasten. Annie war entzückt. Eine ganze Weile lang starrte sie auf das Miniaturmoor vor sich und pustete, um die Tinte zu trocknen.

Als der Donner ein weiteres Mal rumorte, beeilte sich Annie, ihre Fundstücke wieder in der Metalldose zu verstauen, auch das in Leder gebundene Büchlein, in das sie allerdings zuvor einen flüchtigen Blick werfen wollte. Es befanden sich keine Stempel darin, das überraschte sie. Die Seiten waren vielmehr sauber beschrieben, mit einer hübschen Handschrift, doch sie war nicht das, was Annie faszinierte. Es war der Eintrag auf der ersten Seite, der sie zweimal hinsehen ließ.

Wenn du das liest, mein Freund, stell dir nicht zu viele Fragen. Und suche um Himmels willen nicht nach Antworten. Du weißt doch: Jedes Wort hat Konsequenzen. Jede Stille auch. Sartre. Nicht von mir. Gott, nicht von mir, hast du das geglaubt? Ich bin niemand. Ich war immer schon niemand. Und ich schreibe nur deshalb, weil ich dann das Gefühl habe, dass zumindest einer zuhört.

Ich.

Ich schreibe, also bin ich.

Welcher Trottel hat das gleich wieder gesagt?

Ah, scheiß drauf.

Annie runzelte die Stirn. Dann lachte sie. Dann las sie die wenigen Zeilen noch einmal, bevor sie zu blättern begann.

Das war kein Tagebuch, zumindest nicht im klassischen Sinn. Es waren keine Daten verzeichnet, und die Einträge waren überwiegend kurz – Sätze, Gedanken, vielleicht Gedichte, auf die Schnelle konnte Annie dies nicht beurteilen. Zwischendrin ein paar dicht beschriebene Seiten, doch der Eindruck eines wilden Durcheinanders blieb.

Sie blätterte und las:

Das Mutigste, das ich je getan habe?

Weiterleben.

Die Worte hallten in Annie nach, während sie still dasaß, allein im Moor, und in sich hineinspürte. Sie fühlte sich seltsam berührt von dem Satz, empfand ihn als haargenau zutreffend, so, als stünde er nur ihretwegen auf dieser linierten Seite dieses kleinen Büchleins, auch wenn ihr das beinah peinlich war. Es war niemand gestorben, und sie hatte keine bedrohliche Nachricht erhalten, wie etwa Sie haben Krebs und nur noch drei Monate zu leben. Nichts in dieser Richtung war geschehen. Doch Annie hatte jemanden verloren, selbst wenn es sich angekündigt hatte, über Jahre hinweg, und nun musste sie weiterleben.

Sie blätterte zu einer beliebigen Stelle, las:

Ich falle.

Auf dich. Um dich herum. In dich hinein.

Ich atme.

Deine Haut. Deinen Duft. Dein Leben.

Ich liebe.

Dich.

Und wenn ich aufsteige, bist du bei mir.

Diesmal fühlte sie die Worte, sie flossen den Pfad entlang zwischen Herz und Magen, drehten sich in ihrem Inneren wie eine Weihnachtspyramide, wärmten sie wie deren flackerndes Kerzenlicht.

Annie sah sich um. Ihr Herz klopfte mit einem Mal schneller. Und dann steckte sie das Buch nicht zurück in die Letterbox – sondern in ihren Rucksack.

Als es noch Worte gab, nannte ich das Leben.

Als es noch Musik und Worte gab, nannte ich es Tanz.

Als es noch Musik, Worte und Begegnungen gab, nannte ich das Fest.

Das Fest ist vorbei.

Es bleibt:

Die Liebe.

Und das Nichts.

3Die Verlassene

Es war nicht leicht, die Verlassene zu sein.

Noch vor einigen Tagen, als Annie mit Hoola den Abend an der Bar des Two-Bridges-Hotels ausklingen ließ, als sie sich bemühte, sich von den Gesprächen der anderen ablenken zu lassen, von ihren Anekdoten über Urlaube, stressige Jobs, dem Leben mit Kindern, den befreienden Wochenenden ohne sie, da keimte Hoffnung in ihr auf, so seltsam unpassend ihr das in jenem Augenblick schien. Vielleicht würde es auch ihr gelingen, künftig ein normales Leben zu führen, mit einem Mann, der ebenfalls gewöhnlich war, kein überirdisches Wesen wie Finley. Hoola hatte ins Schwarze getroffen, als sie behauptete, Annie habe Finley vergöttert, ihn auf ein Podest gehoben und von unten zu ihm aufgeblickt. Jeden Tag ihres gemeinsamen Lebens war sie beseelt davon gewesen, die Frau an der Seite dieses Mannes zu sein, und ja, zu einem kleinen Teil hatte sie sich sogar über ihn definiert, so viel Ehrlichkeit musste sein. Sie war in der Beziehung aufgegangen und hatte sich am Ende selbst darin verloren.

Bei George und Heather, Lilian und Keith ließen sich Annies Ansicht nach keinerlei Anzeichen einer derart symbiotischen Beziehung feststellen. Keine zärtlichen Worte, keine beiläufigen Berührungen, keine eindringlichen Blicke. Nicht die Art Aufmerksamkeit, die Finley Annie hatte zuteilwerden lassen, viele Jahre, bis zum letzten Augenblick, wenn man es genau betrachtete. Und doch schienen sowohl Heather als auch Lilian glückliche Frauen zu sein. Mindestens zufrieden. Solide, würde Annie behaupten.

Heather hatte mit ihrem Mann eine Werbeagentur gegründet. Die beiden waren seit zwölf Jahren ein Paar, arbeiteten zusammen, lebten zusammen und schlossen nicht aus, dass sie in den kommenden Jahren Kinder bekommen würden. Lilian war dreifache Mutter, arbeitete im Augenblick gar nicht, ihr Mann dafür zu viel. Keith. Er war etwas zu klein, fand Annie. Und auf der anderen Seite eine Spur zu laut. Und obwohl sie nicht das geringste Knistern zwischen ihm und seiner Frau feststellen konnte, obwohl sie ehrlich gestanden einen eher langweiligen Eindruck vermittelten, wirkten sie doch … zufrieden. Glücklich. Wenn das für die beiden möglich war, und für so viele andere, dann sicherlich irgendwann einmal auch für Annie? Sie würde neue Maßstäbe anlegen, nahm sie sich vor, womöglich einen Mann finden, der ebenfalls solide war, vielleicht ein Kind bekommen … Finley hatte Kinder nie gewollt und Annie nicht weiter darüber nachgedacht. Aber Finley hatte nun eine Entscheidung getroffen, die unverrückbar war. Und auch sie, Annie, hatte jetzt etwas beschlossen, und zwar dass es von nun an nur noch bergauf gehen sollte.

Zu Annies Leidwesen hielt die Euphorie, mit der sie ihr neues Leben betrachtete, gerade mal so lange, bis sie die Haustür zu ihrer kleinen Wohnung aufgesperrt hatte. Das Schloss klemmte, das tat es seit Jahren. Annie musste den Schlüssel darin hin- und herruckeln, bis sich die Zähne in den richtigen Mulden verhakten, und obwohl sie es mittlerweile gewohnt war, verlor sie doch so manches Mal die Geduld. Früher hatte sie diese vermaledeite Tür weitaus weniger geärgert. Doch mit neunzehn hatte Annie ja auch nicht ahnen können, dass sie mit Mitte dreißig noch einmal gezwungen sein würde, in ihre Studentenwohnung von damals zu ziehen.

Wieder einmal hatte Hoola recht behalten, dachte Annie bitter, als sie am Ende dieser ersten Woche in ihrem neuen, Finley-losen Leben ihre Einkäufe die steile Treppe hinauf in den ersten Stock manövrierte. Sie hatte ihr prophezeit, wie sich das anfühlen würde – so, als sei sie in der Zeit zurückgereist, allerdings nicht in dieser romantisierenden Kostümfilm-Art. Annie kam sich stattdessen vor wie Michael J. Fox in »Zurück in die Zukunft«, und zwar ziemlich genau in dem Augenblick, als sich die Abbildung von ihm und seinen Geschwistern in Luft aufzulösen begann. Es war nichts Romantisches daran, gute fünfzehn Jahre zu überspringen, um dann in derselben, spartanisch ausgestatteten Zweieinhalbzimmerwohnung zu landen, die sie bereits als junge Frau bewohnt hatte. Annie hatte angenommen, es würde sich ein wohliges Gefühl einstellen beim Anblick des Flusses Cam und des Stadtparks Jesus Green dahinter, auf den sie von ihrem Wohnzimmer aus blickte. Und das tat es auch, für eine halbe Minute etwa, bevor sich im nächsten Moment der Eindruck erhärtete, dass es sich bei den Fenstern um dieselben handelte, die schon vor Jahren im Sommer klemmten und im Winter eiskalter Luft genügend Spielraum boten, um ein Gemälde aus Eisblumen in ihre Ecken zu zeichnen.

Die Wohnung war nicht größer geworden, im Gegenteil, sie war eindeutig geschrumpft. Die Küchenzeile zwar ausgetauscht, jedoch weit entfernt davon, modern zu sein, das Bad glomm matt in gewohnt altmodischem Grün. Sie war aus genau diesen sentimentalen Gründen eingezogen, doch nun kam es Annie vor, als sei sie rückwärts gelaufen wie die Spule eines alten Diafilms, verwackelt und unfreiwillig komisch zog ihr Leben an ihr vorbei, und alles, einfach alles bewegte sich in die falsche Richtung.

So viel zum Thema Neuanfang.

So viel zu ihrem neuen Leben.

Annie ließ den Blick über ihren Schreibtisch gleiten, der zugleich ihr Esstisch war. Sie hatte ihn vors Fenster gerückt, doch die Aussicht auf die Bäume im Park und das glitzernde Wasser konnte sie nicht darüber hinwegtrösten, dass auch das gleich geblieben war: sie, mit ihrer Arbeit allein zu Hause, damals fürs Studium, heute als Lektorin der wissenschaftlichen Abhandlungen, die sie, ginge es nach ihren Eltern, lieber selbst hätte verfassen sollen. Sie konnte sich schönere Texte vorstellen, die man bearbeiten durfte, weiß Gott. Doch als würde sie ein unsichtbares Band daran fesseln, war sie den Universitäten, den Professoren, ganz Cambridge in seinen Grundfesten treu geblieben. Sie kannte nichts anderes. Sie war in diesen Lebensstil hineingeboren worden.

Was nicht bedeutete, dass sie Poetik und Pragmatik in den Briefen von Jane Austen nicht stellenweise als ungeheuer langweilig empfinden konnte.

Neben ihrem Teebecher brummte das Handy. Annie warf nur einen flüchtigen Blick darauf, doch auf der Stelle erhöhte sich ihr Pulsschlag. Finley. Finley hatte ihr eine Nachricht gesendet. Sie hatten nie den Kontakt abgebrochen, nicht einmal nach der Scheidung, nicht einmal während der Hochzeitsvorbereitungen, doch nun, eine Woche nach der Eheschließung, eine Woche, nachdem alle Brücken zwischen ihnen unwiderruflich abgebrannt waren, hätte Annie nicht damit gerechnet, von ihrem Ex-Mann zu hören.

Er hatte ein Foto geschickt. Es zeigte eine uralte, mächtige Steinkuppel mit einem Loch in der Mitte; das Pantheon, Rom. Darunter die Textzeile

Es würde dir hier gefallen. F.

Regungslos starrte Annie auf ihr Handy, das Blut rauschte in ihren Ohren. Manchmal, sehr oft eigentlich, musste sie sich wirklich fragen, was in Finley vorging. Ob er sie absichtlich quälte. Oder tatsächlich nicht ohne sie sein konnte. Sie zwang sich dazu, die Nachricht zu löschen. So konnte es unmöglich weitergehen. Sie war nicht in der Lage, eine Freundschaft mit Finley zu führen, sie war meilenweit entfernt davon. Und Finley, er hatte keinen Grund, an ihr festzuhalten, er hatte Cassandra.

Annie sprang auf und rannte ins Bad zu dem schmalen Schrank unter der Spüle, in dem sie die Putzutensilien lagerte. Sie hatte das Bedürfnis, sich von Staub wie von Erinnerungen zu befreien, und ihre Wohnung war ein dankbarer Ausgangspunkt, damit zu beginnen.

Sie arbeitete sich vom Bad über das halbe Zimmer, in dem sie ihre Kleider aufbewahrte, durch den winzigen Gang ins Wohnzimmer, in dem sich auch die Küchenzeile befand, und zuletzt ins Schlafzimmer vor. Dort stieß sie auf ihren Koffer, den sie wegen einer Woche voll zeitraubender Termine nicht komplett ausgepackt hatte. Sie nahm auch das in Angriff, sortierte Kleider nach Farben, die sie später im Keller waschen würde, und griff schließlich nach ihrem Rucksack, der ebenfalls in Vergessenheit geraten war.

Es war das erste Mal, dass sie auf das schwarze Lederbüchlein stieß, seit sie es im Dartmoor eingesteckt hatte. Sie schlug es auf und las:

Sind diejenigen, die deine Fehler übersehen, die Menschen, die dich am meisten lieben? Oder sind es die mit den niedrigsten Erwartungen? Sind die, die wir enttäuschen, selbst schuld an ihrem Herzschmerz? Haben sie dich auf ein Podest gehoben und es dann, als der Sockel ins Wanken geriet, nicht mehr rechtzeitig zur Seite geschafft?

Sehr langsam ließ Annie sich aufs Bett sinken. Sie wusste nicht, wie, aber schon zum zweiten Mal hatte es dieses kleine Buch geschafft, mitten in ihr Herz zu sehen.

Was ich mag

Die Sonne, den Mond, Winter, den Herbst. Bob Dylan. Hunde mehr als Katzen. Ich mag Erdbeeren mit Milch, »Die Entdeckung des Himmels«, Küsse gleich nach dem Aufstehen. Weihnachtsmusik – don’t ask. Jackson Pollock. Frauen. Erinnerungen, wenn sie gut sind. Filme, auch die schlechten. Bier. Fish & Chips. Die Themse. Flüsse im Allgemeinen. Das Meer. Hyde Park und Tate Modern. Also gut, London. Meine Mutter. Meinen Bruder. Dieses Buch hier. Früchtebrot, frisch aus dem Toaster. Espresso nach dem Essen. Ich mag Australien, schätze ich, auch wenn ich noch nicht dort gewesen bin. All die lederne Haut, die Trommeln, rote Berge.

Ich mag das Hier und Jetzt. Das Morgen.

Ich mag, dass mir Worte zufliegen, wenn ich die Hand danach ausstrecke.

4Mütter und andere Katastrophen

Annie war auf dem Bett sitzen geblieben, so vertieft in die Lektüre, dass ihr gar nicht auffiel, wie spät es geworden war. Ihr Schlafzimmer lag mittlerweile im Halbdunkel, die letzten Sonnenstrahlen des Tages tunkten ihr abgenutztes Wohnzimmer in versöhnliches Licht.