Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Cosmos Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als der elfjährige Simon am späten Nachmittag des 20. Septembers 1859 aus der Dorfschule ach Hause kommt, ist die Wohnstube des Auenhofs voller Menschen – Mägde, Knechte, Nachbarinnen, Nachbarn. Sie treten zur Seite und öffnen ihm eine Gasse. Der Vater liegt auf dem Tisch. Seine Kleider zerrissen und schmutzig, sein blutverkrustetes Gesicht bleich. Der Roman erzählt die Geschichte dreier Emmentaler Geschwister, die früh ihre Eltern verlieren und damit auch ihr Zuhause, den Auenhof. Esther muss dem neuen Besitzer als Magd dienen, Jakob kommt zu einer Pflegefamilie, und Simon, der Jüngste, der den Hof geerbt hätte, wird verdingt. Doch Simon lässt sich nicht brechen. Er träumt davon, dass er später einmal sein Glück in einem Land jenseits der Berge finden würde. Am 18. Mai 1866 bricht er zusammen mit seinem Bruder in Langnau auf in Richtung Georgien...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

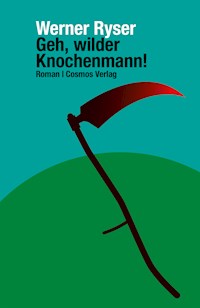

Werner Ryser

Geh, wilder Knochenmann!

Roman

Im Gedenken anmeinen Grossvater Ruedi Ryser

Alle Rechte vorbehalten© 2019 by Cosmos Verlag AG, Muri bei BernLektorat: René Karlen, Roland SchärerUmschlag: Stephan Bundi, BollSatz und Druck: Merkur Druck AG, LangenthalEinband: Schumacher AG, SchmittenISBN 978-3-305-00477-5eISBN 978-3-305-00497-3

Das Bundesamt für Kultur unterstütztden Cosmos Verlag mit einem Strukturbeitragfür die Jahre 2016–2020

www.cosmosverlag.ch

Inhalt

Die Geschwister

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Die Brüder

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Jakob

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Werner Ryser: Die grusinische Braut

Vorüber! Ach, vorüber!Geh, wilder Knochenmann!Ich bin noch jung, geh, Lieber!Und rühre mich nicht an.

Matthias Claudius

Die Geschwister

1

Nichts hatte darauf hingedeutet, dass Hannes Diepoldswiler, als er am Morgen aufgestanden war, den Abend dieses 20. Septembers 1859 nicht mehr erleben würde. Er war in den besten Jahren, kräftig und kerngesund. Am Vortag hatte er vier Tauner, die ihm zur Hand gingen, wenn Not am Mann war, aufgeboten, ihm zu helfen, das Gras einzubringen, das sie am Samstag geschnitten und seither zum Trocknen liegen gelassen hatten. Seit Tagen herrschte ungewöhnlich warmes Nachsommerwetter. Die Sonne brannte heiss auf die Rücken der Männer, während sie mit ihren Gabeln das Heu auf den Wagen luden, den Diepoldswiler, Fuhre um Fuhre, zum Auenhof brachte, wo es seine beiden Knechte auf den Haufen des dürren Grases aus der Juniernte schichteten, der jetzt bis unter den First des Tenns wuchs.

Im Lauf des Nachmittags hatte sich am westlichen Horizont eine mächtige schwarze Wolkenwand aufgetürmt, eine Front, die sich rasch näherte. Die Tauner drängten darauf, die Arbeit abzubrechen und das Heu in Gottes Namen ein zweites Mal trocknen zu lassen. Aber der Bauer, der es sich in den Kopf gesetzt hatte, auch noch die letzten drei Fuhren einzubringen, wollte nichts davon wissen.

Und dann kam Wind auf. Innert Minuten war das weite Land mit seinen bewaldeten Hügeln in eine bleierne Düsternis gehüllt. Sintflutartig stürzte das Wasser vom Himmel. Als Hannes Diepoldswiler mit dem leeren Wagen vom Tenn zurückkam, entlud sich direkt über ihm ein Unwetter von apokalyptischen Ausmassen, ein wahres Inferno. Den Elementen trotzend stand er mit nacktem Oberkörper breitbeinig auf dem Wagen. Fluchend schlug er mit der Peitsche auf die Pferde ein. «Ho», schrie er und «vorwärts ihr Teufel!» Aber die Gäule, erschreckt vom grellen Licht der Blitze und den fast gleichzeitig krachenden Donnerschlägen, scheuten, bäumten sich in ihrem Geschirr auf, brachen aus und liefen in einen abgeernteten Rübenacker. Vergeblich versuchte Diepoldswiler, sie zum Stehen zu bringen. Der Wagen schwankte. Der Bauer stürzte von der Ladefläche. Es gelang ihm nicht, sich von den Zügeln zu befreien, die er um sein linkes Handgelenk geschlungen hatte. Verzweifelt klammerte er sich an der Deichsel fest, während seine Beine über den Boden schleiften. Das Gefährt kippte zur Seite. Sinnlos drehten sich zwei Räder in der Luft. Spürte er noch, wie ihn ein Huf eines der Tiere, das in seiner Panik auskeilte, an der Schläfe traf? Endlich blieben die Pferde stehen, zitternd vor Angst und Erschöpfung.

So rasch wie es gekommen war, zog das Gewitter weiter. Der Regen liess nach, und im Westen wurde ein heller Streifen sichtbar. Der Bauer bekam davon nichts mehr mit. Als die Tauner den Ort des Unglücks erreichten, war er bereits tot.

Als der elfjährige Simon Diepoldswiler am späten Nachmittag aus der Dorfschule nach Hause kam, war die Wohnstube des Auenhofs voller Menschen – Knechte, Mägde, Nachbarinnen, Nachbarn. Sie traten zur Seite und öffneten ihm eine Gasse, so wie sie es zuvor bereits bei Esther und Jakob, Simons älteren Geschwistern, getan hatten.

Der Vater lag auf dem Tisch. Seine Kleider zerrissen und schmutzig, sein zerschlagenes, blutverkrustetes Gesicht bleich. Simon wusste sofort, dass er tot war. Damals, vor zwei Jahren, als er vor der aufgebahrten Leiche seiner Mutter gestanden war, in deren Arm ein totes Kindlein lag, hatte er es nicht wahrhaben wollen. Ihre Reglosigkeit hatte ihn zwar geängstigt, aber zugleich hatte er gehofft, sie erwache wieder. Erst als man sie zusammen mit dem Brüderlein ins Grab versenkte und jemand ihn aufforderte, eine Handvoll Erde auf den Sarg zu werfen, der schwarz aus dem tiefen Schacht heraufdrohte, hatte er verstanden, dass er sie nie wiedersehen würde.

Lena, die alte Grossmagd, die bereits 1811 als Dreizehnjährige in den Dienst der Diepoldswilers getreten war, hatte in der Folge das Regiment im Haushalt übernommen. Das Essen stand auf dem Tisch wie immer, und sie sorgte dafür, dass die Kinder saubere Kleider hatten. Mehr konnte sie nicht tun in diesem Haus, das seiner Seele beraubt worden war.

Als Esther, wie sie es sich nach dem Tod der Mutter angewöhnt hatte, an diesem Abend die Kammer ihrer beiden Brüder betrat, um ihnen Gutenacht zu sagen, lag Simon bereits im Bett. Er hatte die Arme unter dem Kopf verschränkt und starrte an die Balkendecke.

Jakob sass am Tisch und malte. Pfarrer Amsoldinger, bei dem er in den biblischen Unterricht ging, hatte dem zeichnerisch begabten Jungen vor einiger Zeit einen Malkasten geschenkt und ihn in die Technik des Aquarellierens eingeführt. Seither nutzte er jede freie Stunde, um das, was ihn beschäftigte, auf Papier oder Karton festzuhalten.

Esther schaute ihm über die Schultern und betrachtete das Bild, an dem er arbeitete. Vor dem Hintergrund eines nachtschwarzen Himmels stürzte ein in Flammen gehüllter Mann kopfvoran von einem mit vier geflügelten Rossen bespannten Streitwagen ins Bodenlose. Die Darstellung der Pferde, deren Proportionen nicht ganz stimmten, überforderte seine Fähigkeiten. Aber sein Talent war offensichtlich, und mit der entsprechenden Förderung würde er es später zu einer gewissen Meisterschaft bringen.

«Wer ist das?», fragte sie.

«Phaethon», sagte Jakob ohne den Kopf zu heben. Und da er annahm, dass die Schwester mit diesem Namen nichts anfangen konnte, erklärte er, Phaethon sei der Sohn des Sonnengottes Helios, von dem er die Gunst erbeten habe, für einen Tag den Sonnenwagen übers Firmament lenken zu dürfen.

Der Bruder malte, wie so oft, eine der Geschichten aus den Schönsten Sagen des klassischen Altertums von Gustav Schwab. Das Buch, das offen auf dem Tisch lag, war ebenfalls ein Geschenk des Pfarrers.

«Er hat sich überschätzt. Die alten Griechen nannten das Hybris.» Jakob wandte der um zwei Jahre älteren Schwester sein von Sommersprossen übersätes Gesicht zu.

Hybris – auch so ein Wort, das er von Pfarrer Amsoldinger hat, dachte Esther und strich ihm das weiche, rote Haar aus der hohen Stirn. «Sich überschätzt? Wie der Vater?»

Jakob gab ihr keine Antwort und widmete sich wieder seiner Malerei. Er war aus der Art geschlagen. Einer, der seine Zeit mit Pinsel und Bücher vertue, sei kein rechter Diepoldswiler, hatte der Vater gezürnt und ihn mehr als einmal als Kuckuckskind bezeichnet. Seit dem Tod der Mutter war der Alte verbittert. Er hatte seine Launen oft an Jakob ausgelassen, der ihm, wenn immer möglich, aus dem Weg ging – gegangen war.

Esther setzte sich ans Bett von Simon, der, anders als sein feingliedriger Bruder, ein kräftiger, kleiner Bursche war. «Mein kleiner Stier» hatte ihn der Vater genannt. Nicht nur, weil Simon in diesem Sternzeichen zur Welt gekommen war, sondern weil man schon jetzt sehen konnte, dass er einmal breiter, muskulöser und kräftiger werden würde als Jakob – eben: ein Stier. «Und du – wo bist du mit deinen Gedanken?», fragte sie.

Der Junge schaute die Schwester aus seinen dunklen Augen an. «Jetzt ist er tot», sagte er, «und ich brauche keine Angst mehr zu haben, dass er sich wieder verheiratet.»

«Hast du davor Angst gehabt?»

Simon nickte.

«Aber weshalb denn?»

«Dann hätten wir noch Geschwister bekommen, vielleicht einen jüngeren Bruder.»

«Und darüber hättest du dich nicht gefreut?»

«Nein.» Noch immer lag der Junge, ohne sich zu rühren, auf dem Rücken mit den Händen unter dem Kopf. «Ich bin auch froh, dass der Bub, der Mutter umgebracht hat, tot ist.»

Mehr als einmal hatte Esther gehört, wie der Vater sagte, es sei ein Glück, dass man im Kanton Bern lebe, wo nach geltendem Recht der Betrieb einmal ungeteilt an den jüngsten Sohn gehe. Ein Träumer wie Jakob würde den Hof gewiss herunterwirtschaften.

«Du wirst den Auenhof nie erben.» Jakob unterbrach seine Arbeit und wandte sich im Stuhl halb um. «Sie werden ihn verkaufen.»

Simon setzte sich auf. «Jetzt, wo Vater tot ist, gehört er mir. Niemand darf ihn mir wegnehmen!»

Jakob zuckte mit den Schultern und begann wieder zu malen.

«Sag, dass das nicht wahr ist!» Der Kleine packte die Schwester am Arm.

Esther presste die Lippen aufeinander. «Wir sind jetzt Waisen», sagte sie schliesslich. «Du wirst noch früh genug erfahren, was das bedeutet.» Sie küsste ihn auf die Stirn und verliess den Raum.

2

Der Auenhof war seit mehr als hundertfünfzig Jahren im Besitz der Familie. Er lag unterhalb von Langnau am Südrand der Schwemmebene, welche die Ilfis im Lauf von Jahrtausenden geschaffen hatte. Er war eines jener stattlichen Emmentaler Gehöfte, dessen mächtiges, mit roten Ziegeln bedecktes Walmdach Wohnhaus, Stall, Speicher und Tenn beschirmte. Besonders prächtig war die nach Südwesten ausgerichtete Giebelfassade mit ihren beiden übereinanderliegenden Reihen von je zehn Fenstern, die durch eine grau gefasste, mit Schnitzereien verzierte Gadenbrüstung getrennt waren. Davor lag der Blumengarten. Den Pflanzplätz hatte man hinter dem Haus angelegt.

Die fünfundzwanzig Jucharten Land, die zum Betrieb gehörten, wurden teils für Viehwirtschaft, teils für den Anbau von Getreide, Rüben, Kartoffeln und Obst benutzt. Was man nicht für den Eigenbedarf brauchte, verkaufte man auf dem Markt. Die Diepoldswiler galten als reich. Sie besassen auch ein Stück Wald, drüben auf der Dürsrüti. Ausserdem betrieben sie an der Ilfis eine Mühle, wohin die Bauern aus den umliegenden Höfen ihr Korn zum Mahlen brachten.

Auch auf dem benachbarten Lindenhof, der auf halber Höhe des Ilfisstalden lag, lebte eine Familie Diepoldswiler. Es gab einen gemeinsamen Ahnherrn, Gottlieb, der in jungen Jahren am Bauernkrieg von 1653 teilgenommen hatte. Dessen Jüngster, Niklaus, hatte den väterlichen Hof geerbt, während sein Bruder Rudolf, von dem Hannes in direkter Linie abstammte, sich auf dem Erbe seiner Frau, Ursula Jacob, unten, am Rand der Schwemmebene, eingerichtet hatte.

Die Auenhof- und die Lindenhof-Diepoldswiler, wie man sie in der Gegend nannte, verkehrten kaum miteinander. Man neidete sich die Butter auf dem Brot, schaute scheel auf den Besitz der jeweils anderen. Die Väter rangelten um Einfluss im Dorf und übernahmen, nur um den Verwandten oben am Ilfisstalden oder unten in der Ebene zu ärgern, Ämter in der Gemeinde. Zurzeit sass der Besitzer des Lindenhofs, Moritz Diepoldswiler, im Gemeinderat, wo er fürs Fürsorge- und Vormundschaftswesen zuständig war. Ausserdem war er Mitglied des Kirchenvorstands. Er und sein Vetter stritten sich seit Jahr und Tag um ein Stück Ackerland. Die Kosten, die ihnen durch ihr endloses Prozessieren entstanden waren, hatten den Wert der Parzelle längst um ein Mehrfaches überstiegen. Aber keiner der beiden war bereit nachzugeben. Mit dem Tod von Hannes war wohl auch der Rechtsstreit entschieden, denn wer sollte dem Lindenhof-Bauern jetzt noch den Acker streitig machen, zumal er als Waisenvogt Vormund von Esther, Jakob und Simon werden würde.

In den drei Tagen, in denen Hannes Diepoldswiler bei geöffnetem Fenster aufgebahrt in seiner Kammer lag, kamen Leute aus der ganzen Umgebung, um einen letzten Blick auf den reichen Bauern zu werfen. Am Freitag, unmittelbar nachdem man seinen Vetter auf dem Gottsacker neben seiner Frau Anna Maria zur letzten Ruhe gebettet hatte, erschien, noch immer in Trauerkleidung, Moritz Diepoldswiler auf dem Auenhof. Er war ein stattlicher Mensch von etwa fünfzig Jahren. In seinem vollen, dunklen Haar war noch keine graue Strähne zu sehen. Ein sorgfältig gestutzter Schnurrbart verdeckte die Oberlippe. Ohne anzuklopfen, betrat er die Wohnstube, wo die Kinder des Verstorbenen und das Gesinde beim Mittagessen sassen. Er legte seinen Zylinder ab und nahm unaufgefordert am oberen Ende des Tisches Platz, dort, wo immer der Vater gesessen war. Ob er mithalten dürfe, fragte er und musterte die kleine Gesellschaft, während ihm Lena einen Teller mit Bohnen, Kartoffeln und Speck auftischte und eine Karaffe mit Wein vor ihn hinstellte.

Er gab sich freundlich, tätschelte Esthers Oberarm, fuhr den beiden Buben durchs Haar. Seine schmalen Augen schienen zu lächeln, und dass er den Freuden einer gedeckten Tafel nicht abgeneigt war, bezeugte ein respektabler Bauch, der die Knöpfe seiner Weste zu sprengen drohte. Er senkte den Kopf und faltete die Hände zum stummen Gebet. Dann zog er seinen Rock aus, hängte ihn über die Stuhllehne und lockerte die schwarze Halsbinde, die er unter den Kragenspitzen zu einer kunstvollen Schleife gebunden hatte.

Während er ass, beobachteten ihn die Kinder. Sie wussten, dass er und ihr Vater zerstritten gewesen waren, und fragten sich, was der Onkel, den man bis heute gemieden hatte, von ihnen wollte.

Endlich legte Moritz Diepoldswiler Messer und Gabel neben den Teller und erklärte, jetzt, nach dem Tod seines Vetters, sei er als Waisenvogt zum Vormund der drei vater- und mutterlosen Kinder, deren Rechte und Wohlergehen ihm am Herzen lägen, bestellt worden. Ab morgen werde sein Sohn Viktor auf dem Hof zum Rechten sehen. Dessen Anweisungen – er fasste Baschi, den Karrer, und Dölf, den Melker, scharf ins Auge – sei Folge zu leisten. Ob jemand Fragen habe?

Viktor war das jüngere Ebenbild des Alten: dunkelhaarig, gross, mit einer Neigung zur Korpulenz und einem Schnurrbart, den er hingebungsvoll pflegte. Auch in seiner Art war er bemüht, sich an das Vorbild des Erzeugers zu halten. Er gab sich freundlich und jovial, war aber darauf bedacht, dass man ihm mit Respekt begegnete. Auf Widerspruch reagierte er mit dem Heben der rechten Braue, steckte die Daumen in die Ärmelöffnungen seiner Weste und drückte die Brust heraus.

Frühmorgens, wenn die Kühe gemolken und auf die Herbstweide getrieben worden waren und man sich in der Wohnstube zum Frühstück an den grossen Tisch setzte, wo Lena heisse Milch, Brot, Butter, Käse und eine Rösti mit Spiegeleiern aufgetischt hatte, las er zuerst einen Text aus der Schrift und sprach ein Gebet, bevor man zu Messer und Gabel greifen durfte. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, hatte er bereits am ersten Tag aus dem Buch Josua zitiert und hinzugefügt, solange er das Sagen habe, werde man sich hier – genau gleich wie auf dem Lindenhof – benehmen, wie es sich für Christenmenschen gehöre. Vor dem Essen werde gebetet, vor jedem Essen, und am Sonntag gehe man gemeinsam zur Predigt. Schliesslich sei sein Vater Mitglied des Kirchgemeinderats.

Für die Kinder waren die frommen Bräuche neu. Zwar hatte auch die Mutter zu Lebzeiten abends mit ihnen vor dem Einschlafen am Bett gebetet, aber seit ihrem Tod fragte man auf dem Auenhof dem lieben Gott, dem der Vater zürnte, nicht mehr viel nach. An Weihnachten, an Ostern und an Pfingsten ging man nach Langnau in die Kirche. Mehr nicht. Einzig Jakob, der bei Pfarrer Amsoldinger den Unterricht besuchte, kannte biblische Geschichten, die ihn aber vor allem als Vorlagen für seine vielen Zeichnungen interessierten.

Moritz Diepoldswiler erschien häufig. Oft begleitete ihn ein anderer Grossbauer aus der Gegend. Gemeinsam gingen sie in den Stall und über die Felder. Dann verhandelten sie in der Wohnstube hinter verschlossenen Türen. Lena musste ihn und seine Besucher mit saurem Most, Brot und kaltem Fleisch bewirten.

Von den Gesprächen, die der Lindenhof-Bauer in der Wohnstube führte, bekam sie dieses und jenes mit. Sie reimte sich zusammen, dass der Waisenvogt beabsichtigte, einen Teil des Landes, aber auch des Viehs, das Hannes Diepoldswiler gehört hatte, weit unter dem Wert zu verschachern. Die Erkenntnis erfüllte sie mit ohnmächtigem Zorn. Oft genug hatte Lena schon erlebt, wie beim Tod eines Bauern dessen minderjährige Kinder von den Mächtigen im Dorf schamlos um ihr Erbe betrogen worden waren.

Inzwischen hatte der Herbst endgültig Einzug gehalten. Am letzten Sonntag im Oktober waren Esther, Jakob und Simon mit Viktor Diepoldswiler und dessen Vater, wie das neuerdings der Brauch war, in der Kirche gewesen. Esther hatte auf der Frauenseite Platz genommen und sich bemüht, der Predigt Pfarrer Amsoldingers zu folgen. Ihre beiden Brüder, die jenseits des Mittelgangs, zur Linken und zur Rechten von Viktor Diepoldswiler sassen, schienen sich zu langweilen. Während sich Jakob in die Malereien an den Kirchenfenstern vertiefte, legte Simon seinen Kopf in den Nacken und betrachtete die Decke. Möglicherweise zählte er die einzelnen Felder der Täfelung. Ganz gewiss hörte keiner von beiden auf das, was der Geistliche zu sagen hatte. Dabei legte der einen Text aus dem Buch Zacharias aus, der, wie Esther begriff, auch sie betraf: Fügt den Witwen, Waisen, Fremden und Armen kein Unrecht zu. Und schmiedet keine bösen Pläne gegeneinander.

Der schlanke, hochgewachsene Mann, der trotz schwarzem Talar und weissem Beffchen mit seinen ausgezehrten Gesichtszügen, dem kurz geschnittenen, grauen Haar und dem gestutzten Bart eher an einen Asketen erinnerte als an einen reformierten Pastor, wandte sich immer wieder seinen Vorgesetzten zu, den Mitgliedern des Kirchgemeinderats, zu denen auch Moritz Diepoldswiler gehörte. Sie alle sassen in ihrem schwarzen Sonntagsstaat im geschnitzten Chorgestühl den Gläubigen gegenüber. Ihre Gesichter blieben reglos. Nur der Lindenhof-Bauer runzelte die Stirn, als der Geistliche den Herrn anflehte, die Herzen jener, die in der Gemeinde das Sagen hatten, zu erweichen und sie barmherzig werden zu lassen gegen die, welche ihrer Hilfe bedurften.

Moritz Diepoldswiler hatte angekündigt, dass er heute den drei Kindern seines Vetters eröffnen wolle, wie es für sie nach dem Tod ihres Vaters weitergehen würde. Stumm schritten sie nach dem Gottesdienst auf der Strasse von Langnau Richtung Auenhof hinter dem Onkel her, der über ihr künftiges Schicksal bereits entschieden hatte.

Er wolle sich kurzfassen, sagte er, als sie endlich in der Stube des Auenhofes sassen. Für sie als Waisen sei von nun an die Gemeinde zuständig. Er als ihr Vormund habe die Beschlüsse des Gemeinderats nach Treu und Glauben umzusetzen. Als Erstes habe man entschieden, den Auenhof zu verkaufen, damit für Kost, Erziehung und Ausbildung der drei Minderjährigen genügend Geld vorhanden sei. Haus, Stall, Speicher und Scheune, die Hälfte des Landes und des Viehbestands habe er selber erworben. Bis er das gesamte Erbe antrete, werde Viktor als Pächter den Betrieb weiterführen und ihm, dem Vater, zinsen. Alles andere habe man an Bauern aus der Gegend verkaufen müssen. Bereits morgen Montag würde ihnen das Vieh übergeben, ebenso das Land, das abzutreten man gezwungen gewesen sei.

«Ihr dürft Vaters Hof nicht verkaufen, Onkel», sagte Simon mit schriller Stimme. «Er hat mir versprochen, dass ich ihn einmal erben werde.»

Der Alte drehte langsam den Kopf und musterte den Elfjährigen, der seinem kalten Blick unerschrocken standhielt. Im Raum wurde es totenstill. Esther und Jakob waren erstarrt, und auch Viktor, der neben seinem Vater sass, rührte sich nicht. Und dann schlug der Lindenhof-Bauer den Jungen links und rechts ins Gesicht. «Du wirst mir nie mehr sagen, was ich tun darf und was nicht!», donnerte er.

Simon, dessen Wangen sich röteten, biss sich auf die Lippen. Seine Augen füllten sich mit Tränen, aber er gab keinen Laut von sich. «Ihr dürft den Hof nicht verkaufen», wiederholte er.

Diepoldswiler lehnte sich in seinem Stuhl zurück. «Ich fasse es nicht. Nun, wer nicht hören will, muss fühlen. Sperr den Flegel bis zum Abend in den Keller!», befahl er seinem Sohn. «Vielleicht kommt er dort zur Besinnung.»

Viktor stand auf, packte den sich heftig sträubenden Jungen am Genick und zerrte ihn aus der Stube. Esther begann zu weinen, Jakob sah den Onkel an, als wolle er sich den Ausdruck seines Gesichts für Zeit und Ewigkeit einprägen. Niemand sagte ein Wort.

Erst als Viktor zurückkam und dem Vater zunickte, fuhr der fort, als sei nichts geschehen. Er wandte sich Jakob zu. «Du hast Glück. Dich will Pfarrer Amsoldinger zu sich in Pflege nehmen. Du sollst bei ihm wohnen, und wenn du im nächsten Herbst die Schule beendet hast, will er dich bei Giger in die Lehre geben.»

Wie ein schüchterner Sonnenstrahl huschte ein Lächeln über das Gesicht des Jungen. Ferdinand Giger war ein bekannter Landschaftsmaler. Jakob, der nie hatte Bauer werden wollen, würde bei ihm das Malerhandwerk von Grund auf lernen. Dazu kam, dass der Pfarrer und seine Frau, deren Ehe kinderlos geblieben war, ihn mochten.

«Hör auf zu flennen, Mädchen», fuhr Diepoldswiler Esther an, der noch immer Tränen über die Wangen liefen. «Für dich wird sich nicht viel ändern. Du bleibst hier, als Jungmagd.» Er hob die Stimme: «Hast du verstanden?»

Esther nickte schluchzend. Sie wusste, dass sie, wie jede Bauerntochter in ihrem Alter, ohnehin auf einem Hof als Magd zu dienen hatte, bis jemand sie heiraten würde.

Was mit Simon geschehen werde, wagte sie zu fragen.

«Mit dem? Der wird verdingt. Wir werden ihn bei einem Bauern unterbringen, der ihm seine Flausen austreiben wird.» Diepoldswiler erhob sich. Es sei alles gesagt, was es zu sagen gebe. Er wolle jetzt gehen. Zuhause warte das Mittagessen auf ihn.

3

Der Kalte Markt, der in diesem Jahr auf den 2. November fiel, war der fünfte der sechs Langnauer Jahrmärkte. Aus der ganzen Umgebung strömten die Leute auf den Bärenplatz zwischen der Kirche, der Kramlaube und den beiden Tavernen. Bauern boten ihre Erzeugnisse an, aber auch Hafner, Lismer, Kessler und Scherenschleifer hatten ihre Stände aufgestellt.

Zwei Tage zuvor hatte man im Emmenthaler Blatt lesen können, dass die Gemeinde vier Heranwachsende im Rahmen einer öffentlichen Absteigerung jenen Familien übergeben werde, die für sie das geringste Kostgeld verlangten. Das Interesse unter den anwesenden Bauern war gross. Mit etwas Glück kam man nicht nur zu einem kleinen Nebeneinkommen; noch wichtiger war, dass man für Jahre eine Arbeitskraft erhielt, der man keinen Lohn bezahlen musste.

Eigentlich waren solche Mindeststeigerungen, in denen Kinder feilgeboten wurden, mit dem Armengesetz von 1847 verboten worden. In Langnau und manch anderen Gemeinden des Kantons kümmerte man sich nicht darum und führte eine Bettlergemeinde nach altem Brauch durch.

Die Menge drängte sich neugierig um die Kiste, auf welche die Unglücklichen, einer nach dem andern, steigen mussten. Der Gemeindeschreiber pries sie an wie ein Viehhändler. Anstellig seien sie, folgsam und gewohnt zu arbeiten, schrie er. Die ersten drei, ein Junge und zwei Mädchen, belasteten die Fürsorgekasse kaum. Sie gingen fast gratis weg, denn man konnte davon ausgehen, dass sie die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Kleider mehr als kompensieren würden. Als die Reihe an Simon Diepoldswiler kam, standen sie mit gesenkten Köpfen vor dem Löwen und warteten auf ihre neuen Meister, die das Geschäft in der Gaststube bei einem Schoppen Rotwein feierten.

Der Elfjährige stieg zögernd auf das Podest und bedeckte dann mit seinem rechten Arm die Augen, als könne er so den Gesichtern entrinnen, die ihn anstarrten. Die Bauern hatten ihn zuvor prüfend betastet, ihn in die Wangen und in seine nackten Beine gekniffen. Sie hatten die Muskeln seiner Oberarme gedrückt, und einer hatte sogar seine Zähne sehen wollen. Andere hatten auch das Bündel mit seinen Kleidern, die ihm Esther am Vorabend eingepackt hatte, durchstöbert, um zu sehen, ob er Dinge von Wert mitbringe. Ein paar hatten über ihn gelacht. Er sei ja nur eine halbe Portion, und es werde wohl ein Sündengeld kosten, ihn so weit aufzufüttern, dass er im Stall oder auf dem Feld zu gebrauchen sei.

Ein Verdingmarkt war ein Spektakel, das sich niemand entgehen lassen wollte. Kopf an Kopf standen die Gaffer. Sie feuerten die Bietenden an und quittierten die Behauptung des Gemeindeschreibers, aus Simon werde einmal ein tüchtiger Melker oder Karrer, der die Kosten, die man vorerst für ihn aufbringen müsse, schon bald abgearbeitet haben würde, mit hämischem Gelächter. Auch Kinder waren unter den Neugierigen, Kameraden aus der Dorfschule, die schadenfroh kommentierten, dass aus dem Sohn des reichen Auenhof-Bauern, der die Nase stets hoch getragen habe, ein Verdingbub geworden war. Einer, aus dem bestenfalls einmal ein Knecht würde, vielleicht aber auch ein Vagant, ein Schelm oder noch Schlimmeres.

Auch Jakob war da. Er hatte sich aus dem Pfarrhaus, wo er seit drei Tagen lebte, davongestohlen. Er hatte sich in die vorderste Reihe gedrängt, von wo er zu seinem Bruder hinaufstarrte. «Simon!», rief er laut.

Der Jüngere liess den Arm sinken. Ihre Blicke trafen sich. Seit er am Sonntagabend von Viktor Diepoldswiler aus dem Keller befreit worden war, hatte er mit niemandem mehr gesprochen. Selbst als Esther sich vor dem Schlafengehen an sein Bett setzte, hatte er sich abrupt gegen die Wand gedreht. Unverwandt schauten sich die Brüder an. Jakob, der Simons Verzweiflung und Einsamkeit spürte, liefen Tränen über die Wangen. Er ballte die Fäuste. Eine Hand legte sich auf seine Schulter. Es war der Pfarrer, der sich durch die Menge gedrängt hatte. «Du solltest nicht hier sein», sagte er leise. «Das ist nichts für Kinder.»

Ohne den Blick von Simon abzuwenden, zeigte Jakob auf den Bruder. «Er sollte nicht hier sein!». Er schrie es beinahe. «Kein Kind sollte auf diesem Podest stehen müssen.»

Lukas Amsoldinger schwieg. Er legte den Arm um die Schultern seines Pflegesohns und wurde mit ihm Zeuge, wie Simon Anton Reist zugeschlagen wurde, der im Gohlgraben einen Hof, Hollerbüelhus, besass. Sein Angebot, den Jungen für ein monatliches Kostgeld von fünfundzwanzig Franken zu sich zu nehmen, wurde von niemandem mehr unterboten.

Der Pfarrer, der das Schicksal von Verdingkindern bei den Emmentaler Bauern kannte, wusste, was Simon bevorstand. Anton Reist, der jetzt nach Recht und Gesetz dessen Pflegevater war, würde ihn bis zu seiner Volljährigkeit als Leibeigenen behandeln, als unbezahlten Knecht, aus dem es galt, einen möglichst hohen Profit zu schlagen. Und der Waisenvogt, Moritz Diepoldswiler, würde nichts dagegen unternehmen. Er und ein paar andere mächtige Grossbauern der Gemeinde hatten den Auenhof zu einem Spottpreis unter sich aufgeteilt. Das Geld war in die Fürsorgekasse einbezahlt worden.

Der Pfarrer hatte für Jakob, den er an Kindes statt zu erziehen und zu fördern gedachte, kein Geld verlangt. Esther würde für das, was sie zum Leben brauchte, als Magd dienen. So wurde die Gemeinde für die Versorgung der Geschwister Diepoldswiler lediglich mit fünfundzwanzig Franken pro Monat belastet. Das entsprach etwa dem Gegenwert von einem Sack Kartoffeln.

Auch Esther hatte zugeschaut. Als die Versteigerung begann, war sie vom Stand an der Marktstrasse, wo sie zusammen mit Lena Gemüse und Obst vom Auenhof verkaufte, davongelaufen. Sie war die Treppe zum Hügel hochgerannt, auf dem die Kirche stand. Ausser Atem hatte sie sich, halb versteckt vom Geäst einer grossen Trauerweide, auf das Mäuerchen gesetzt, das den Kirchhof umfriedete. Von dort beobachtete sie, wie unten auf dem Platz ihr kleiner Bruder feilgeboten wurde.

Als schliesslich Anton Reist den Zuschlag erhalten hatte, Simon mit hartem Griff am Arm nahm und zum Fuhrwerk führte, mit dem er nach Langnau gekommen war, glaubte sie, ihr Herz müsse brechen. Sie spürte, wie ihr Kinn zu zittern begann. Esther presste beide Fäuste vor den Mund, um nicht laut loszuschreien.

Inzwischen hatte Reist seinem Verdingbuben befohlen, auf den Leiterwagen zu steigen, vor den ein Pferd gespannt war. Simon sass mit angezogenen Beinen, um die er seine Arme geschlungen hatte, mit dem Rücken zu seinem Meister. Neben ihm lag das Bündelchen mit seinen Kleidern. Er schaute zurück zum Bärenplatz und zum Kirchenhügel, wo Esther auf dem Mäuerchen stand und mit beiden Armen winkte. Wollte sie ihn trösten? Simon rührte sich nicht. Er starrte die Schwester an, bis sie seinem Blick entschwand.

4

Gegen fünfzig Seiten- und Quertäler gehören zum Gemeindebann von Langnau. Der Gohlgraben ist eines von ihnen. Er grenzt im Westen an den Oberfrittenbachgraben, zu dem auch die Dürsrüti gehört, wo Simons Vater ein Stück Wald besessen hatte, das inzwischen Eigentum von Moritz Diepoldswiler war und von dessen Sohn Viktor bewirtschaftet wurde. An den bewaldeten Hängen zu beiden Seiten des Talbodens, durch den die Gohl, ein von Buschwerk bestandener Bach fliesst, gab es zahlreiche Einzelhöfe. Einer von ihnen war Hollerbüelhus. Das dreihundert Jahre alte Gehöft mit seinem für die Gegend typischen Krüppelwalmdach, dessen Balkenwände im Lauf der Zeit schwarz geworden waren, lag auf halber Höhe zum Hohgrat. Frühere Generationen hatten hier den Wald gerodet. Jetzt lebten Anton Reist, seine Frau, der achtzehnjährige Michel, die um drei Jahre jüngeren Zwillinge, Olga und Frieda, und der Nachzügler, der vierjährige Christian, auf Hollerbüelhus.

Sie waren keine glückliche Familie. Der Bauer, ein grosser, magerer Mensch, war schweigsam und verbittert. Er war verschuldet und litt darunter, dass er es auf keinen grünen Zweig brachte. Gemessen an Grossbauern wie Simons zu Tode gekommener Vater war Reist ein armer Schlucker. Ausser einer prächtigen Aussicht auf die Alpenkette gab sein Land nicht viel her. Der Pflanzplätz und die beiden Äckerchen lagen am Hang und waren mühsam zu bearbeiten. Das Gras der zu Hollerbüelhus gehörenden Wiesen reichte als Winterfutter knapp für seine sieben Kühe und das Pferd. Auf dem Hof mussten alle mithelfen. Was man erarbeitete, war für den Eigengebrauch bestimmt. Überschüsse, die man auf dem Markt hätte verkaufen können, gab es nicht. Reist konnte sich auch kein Gesinde leisten. Höchstens einen Verdingbuben wie Simon, der einmal Michels Aufgaben übernehmen sollte, sobald dieser von zu Hause fortziehen würde. Damit war früher oder später zu rechnen, denn mit der Geburt Christians hatte der Älteste seine Hoffnung, den väterlichen Betrieb zu erben, begraben müssen. Er war ein in sich gekehrter junger Mann, der mit seinem Schicksal haderte. Das galt auch für die Meisterin, eine vergrämte, kleine Frau, die, obwohl erst vierzig, vorzeitig gealtert war. Sie besorgte mit ihren beiden rotwangigen, bezopften Töchtern, die ständig die Köpfe zusammensteckten, den Haushalt und war für das Kleinvieh und den Pflanzgarten zuständig.

Seit drei Tagen schneite es ununterbrochen. Im Flockenwirbel, der wie ein Vorhang aus grob gewobenem Halbleinen über dem Land lag, konnte Simon die hohen, dunklen Tannen am Waldrand hinter dem Hof nur schemenhaft erkennen. Das Fenster der Wohnstube war hell erleuchtet. Es war Heiligabend. Der Bauer und seine Familie feierten drinnen im Haus bei Kartoffeln, Kraut, Gesottenem und Gesalzenem. Zur Nachspeise würde es mit Zimt gewürzte Chüechli geben. Später würden sie die Kerzen am Baum anzünden, die Weihnachtsgeschichte lesen und Lieder singen.

Simon stand draussen. Ein langer Tag neigte sich seinem Ende entgegen. Wie immer hatte er warten müssen, bis Res Röthlisberger von der Genossenschaftskäserei in Gohl die Milch aus den beiden Kannen, die er jeden Abend auf einem Handkarren ins Tal hinunterschaffte, in Empfang genommen und gewogen hatte. Es war nicht so, dass die Ersten, die in der Käserei eintrafen, zuerst an die Reihe kamen. Röthlisberger, ein vierschrötiger, rotgesichtiger Kerl mit feistem Nacken, wartete vor dem Zugang zu seinem Reich, bis die Schar der Milchbuben beisammen war. Dann reihte er sie ein, wie es der gottgewollten Ordnung entsprach: Zuvorderst die Söhne der vermögenden Bauern, die mit Ross und Fuhrwerk gekommen waren, dann jene, die einen kräftigen Dürrbächler, einen Berner Sennenhund, vor ihren Wagen gespannt hatten, hinter ihnen solche wie Simon, die ihren Karren selber zogen, und schliesslich die Kinder von Taunern, arme Tröpfe, welche die paar Liter Milch, die vom Vater einer mageren Kuh abgepresst worden waren, in einer Brente den langen Weg durch den Gohlgraben hinuntergetragen hatten.

Simon, der weit hinten in der Reihe stand, wartete ergeben, während sich der Schnee auf seine Schultern und den mit einer Wollmütze bedeckten Kopf setzte. Endlich konnte er seine beiden Milchkannen auf die Waage stellen.

«Reist Anton, sechsundneunzig Kilo!», rief Röthlisberger. Armin Aregger, der Dorfschulmeister notierte das Gewicht.

Anders als der gedrungene Käser war Aregger lang und schmal. Sein kurzgeschnittenes, schwarzes Haar, die tiefliegenden, dunklen Augen und die scharfen Falten zu beiden Seiten seines dünnen Lippenpaares gaben ihm ein strenges, verbittertes Aussehen. Verbittert war er in der Tat. Seine Stelle war ihm nach Abschluss des Lehrerseminars Hofwil von der Obrigkeit zugewiesen worden. Er mochte von Höherem geträumt haben, von einer Anstellung in Bern vielleicht, allenfalls in Langnau, aber gewiss nicht im Gohlgraben, wo er sich und seine Familie mit seinem Jahreslohn von hundertvierzig Franken nur über Wasser halten konnte, wenn er die Bücher Röthlisbergers, der keinen geraden Satz zustande brachte, als dessen Gehilfe führte. Er hob den Kopf, musterte Simon mit kaltem Blick und übergab ihm die Quittung für die gelieferte Milch. Dann, mit einer Geste, als wolle er eine lästige Fliege verscheuchen, bedeutete er dem Jungen zu verschwinden.

Simon hatte seinen Karren gepackt und sich auf den Rückweg gemacht. Nach einem langen, mühsamen Aufstieg im Schneegestöber durch den winterlichen Wald stand er nun am Brunnen. Zitternd vor Kälte wusch er mit steifen Fingern die beiden Kannen aus. Er trocknete sie mit einem Lappen und trug sie in den Stall zurück. Im Schein der Laterne kontrollierte er, ob sie auch glänzten, so dass der Bauer am nächsten Morgen keinen Anlass haben würde, ihn zu schlagen.

Im Stall war es warm. Manchmal, wenn ihn sein Elend zu überwältigen drohte, legte sich der Junge zwischen die Vorderbeine einer Kuh und liess sich von ihr ablecken. Ihm war dann, als wolle ihn das Tier trösten.

Es war bereits das zweite Weihnachtsfest, das Simon auf Hollerbüelhus erlebte. Er gehörte nicht zur Familie. Man wollte ihn nicht dabeihaben, wenn es etwas zu feiern gab. Die Meisterin stellte ihm bei solchen Gelegenheiten jeweils einen Teller, der etwas reichlicher gefüllt war als sonst, auf den Tisch in der Küche. Wenn er mit dem Essen fertig war, erwartete man, dass er in seine Kammer ging und die Familie nicht störte.

Julia, die Leitkuh, hob den Schwanz und pisste. Der Junge hielt seine klammen Hände in den warmen Strahl. Mit einem Wisch Heu trocknete er sie ab und trat vors Haus. Durchs Fenster versuchte er einen Blick in die Stube zu erhaschen, wo die Reists um den Christbaum sassen. Sie sangen. O du fröhliche, o du selige … Bilder von Weihnachten auf dem Auenhof stiegen vor ihm auf. Feste mit Mutter, Vater und den Geschwistern. Auch das Gesinde war dabei gewesen. Anders als hier, wo er vom Zusammensein ausgeschlossen war.

Später, nachdem er sein Essen, das in der Küche für ihn bereitstand, verschlungen hatte, stieg er hinauf in den Gaden, in seine Kammer, die nicht viel mehr war als ein Bretterverschlag. Eine Pritsche, eine Truhe für die wenigen Habseligkeiten, die er besass, ein alter Tisch und ein wackliger Stuhl. Es war bitterkalt. Er zündete eine Kerze an. In der Winterluft, die durch die Ritzen unter der Dachschräge drang, flackerte die Flamme. Sein Atem bildete Wölkchen, die sich verflüchtigten. Das kleine Fenster war mit Eisblumen beschlagen. Simon zog seine schweren, mit einer Holzsohle ausgestatteten Schuhe und die vom Schnee durchnässte Drillichjoppe aus und schlüpfte in den Kleidern zwischen die beiden alten Pferdedecken, die ihm auf der mit Stroh gefüllten Matratze als Leintücher dienten. Er zog seine Knie zum Kinn und presste die Arme gegen die Brust.

Er werde noch früh genug erfahren, was es heisse, eine Waise zu sein, hatte ihm Esther prophezeit. Inzwischen hatte Simon begriffen, dass das vor allem eines bedeutete: zu arbeiten. Tag für Tag. Von früh bis spät. Anton Reist behandelte ihn als Knecht und verlangte mehr von ihm, als ein Zwölfjähriger zu leisten im Stand war.

Um halb fünf musste er aufstehen, um im Stall beim Melken zu helfen, und dann ging es weiter, bis er am Abend, nachdem er aus der Käserei in Gohl zurückgekehrt war, die Milchkannen ausgewaschen hatte. Auf dem Hof gab es immer viel zu tun: Im Frühjahr waren die beiden Äcker zu bestellen, im Sommer wurde dreimal das Gras eingebracht, und im Herbst mussten Obst und Getreide geerntet werden. Von Oktober bis April ging er zwar in die Schule. Aber bevor er sich auf den Weg hinunter nach Gohl machte und sobald er von dort zurückkehrte, galt es, auf dem Hof mitzuhelfen. Endlos hatte er Holz zu spalten, das man brauchte, um den Kachelofen in der Stube zu heizen. Ferner hiess man ihn Pfosten für die Viehzäune anzuspitzen, aus Weidenruten Körbe zu flechten, und wenn das alles erledigt war, ging er der Meisterin und ihren Töchtern in der Küche zur Hand. Wenn es im Wald zu tun gab, liess ihn Reist nicht in die Schule. Simon musste die Bäume, die der Bauer und sein Ältester fällten, entasten und die Rinde schälen. Einer wie er, aus dem ohnehin nichts werde, mache sich besser nützlich, als faul in der Schulstube zu hocken, meinte der Meister in solchen Fällen. Wenn er mit ihm nicht zufrieden war, musste Simon die Hosen bis zu den Kniekehlen hinunterziehen. Dann versohlte ihm der Bauer, der im Zorn zu Gewalttätigkeiten neigte, mit harter Hand den nackten Hintern. Olga und Frieda schauten zu, tuschelten miteinander und kicherten. Simon biss die Zähne zusammen, liess keinen Laut über seine Lippen kommen. Immerhin schlug ihn der Meister nie ohne Anlass. Wenn es nichts auszusetzen gab, schwieg er und liess ihn in Ruhe.

Man nannte ihn nie bei seinem Namen. Für die Reists war er lediglich «der Bub». Manchmal fragte er sich, ob sie wussten, dass er Simon hiess. Man begegnete ihm mit Gleichgültigkeit und sprach mit ihm nur, um ihm Anweisungen zu geben oder um ihn herabzusetzen. Das bekam er auch bei den Mahlzeiten zu spüren. Er wurde selten satt. Die Meisterin schöpfte ihm jeweils einen Teller voll. Nicht mehr. Anders als für Michel, die Zwillinge und Christian gab es für ihn keinen Nachschlag. «Wenn du mehr essen willst», hiess es, «kannst du bei deinem Onkel, dem Waisenvogt, dafür sorgen, dass das Pflegegeld, das die Gemeinde für dich bezahlt, erhöht wird». Dabei hatten die Reists sich nicht zu beklagen. Nicht einmal für Simons Kleider mussten sie aufkommen. Er trug die Sachen, aus denen sein Bruder Jakob, der im Pfarrhaus von Langnau in Pflege war, herausgewachsen war. Jeweils im Frühling und im Herbst übergab ihm die Pfarrfrau Hemden, Hosen, Strümpfe, Joppen und Schuhe.

Von unten aus der warmen Stube, wo die Reists die Geburt Christi feierten, drang Gesang in Simons Kammer. Er hörte die hellen Stimmen der Zwillinge: O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter und Als ich bei meinen Schafen wacht, ein Engel mir die Botschaft bracht. Simon kannte die Texte und Melodien. Er hatte die Lieder einst selber gesungen. Für ihn stammten sie aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt.

Er tastete unter das Kopfende des Strohsacks, der ihm als Matratze diente. Die Rauchwurst, die er sich für Heiligabend aufgespart hatte, war noch da. Er holte sie hervor und biss hinein. Esther hatte sie ihm, zusammen mit anderen guten Dingen, am vergangenen Sonntag nach der Predigt in die Hand gedrückt, heimlich, denn keiner durfte wissen, dass sie zu Hause auf dem Auenhof, wo sie jetzt als Magd diente, für ihren kleinen Bruder Esswaren aus der Speisekammer entwendete. «Erzähl niemandem etwas davon», hatte sie das erste Mal gesagt, als sie ihm am Grab von Vater und Mutter auf dem Gottesacker hinter der Kirche ein kleines Esspaket zugesteckt hatte. Er hatte begriffen. Viktor Diepoldswiler, der jetzt ihr Meister war, würde sie bestrafen, wenn er davon wüsste. «Erzähl niemandem etwas davon», beschwor sie ihn Sonntag für Sonntag, wenn er ihre Liebesgabe, die ihm im Verlauf der Woche half, seinen Hunger zu stillen, unter seiner Joppe verschwinden liess.

Zum Glück hielt es Anton Reist für seine Christenpflicht, den Tag des Herrn zu heiligen, wie er zu sagen pflegte, wenn er das Pferd vor den Leiterwagen spannte und mit den Seinen und dem Verdingbuben nach Langnau in die Kirche fuhr. Simon bekam dadurch Gelegenheit, einmal in der Woche seine Geschwister zu sehen.

Nach dem Gottesdienst durfte er jeweils mit Jakob ins Pfarrhaus, wo er zum Mittagessen eingeladen war. Mit verschlossenem Gesicht war er anfänglich am vornehm gedeckten Tisch gesessen, wusste nicht recht mit Gabel und Messer umzugehen und wagte kaum zu sprechen. Der Bruder hatte ihn auffordern müssen, sich den Teller ein zweites Mal füllen zu lassen. Inzwischen schöpfte ihm Lydia Amsoldinger nach, ohne dass er sie darum bitten musste.

Anders als die meist kräftig gebauten Bäuerinnen der Gegend war die Pfarrfrau eine vornehme Dame, ein zartes Wesen, blass und feingliedrig. Ihr einst blondes Haar war von grauen Strähnen durchsetzt. Sie war eine geborene Willading und stammte aus einer reichen, ehemals regimentsfähigen Berner Familie. Nach dem Essen setzte sie sich manchmal ans Klavier und sang dazu mit ihrem empfindsamen, dunklen Alt romantische Lieder. Manchmal wurde sie von Hustenkrämpfen geschüttelt. Sie hielt ein Spitzentüchlein vor den Mund und sagte «Excusez», wenn der Anfall vorbei war. Ihr Mann betrachtete sie sorgenvoll und legte schweigend seine Hand auf ihre Schulter, während sie sich an seine Brust lehnte. Sie habe Schwindsucht und werde wohl früh sterben, hatte Jakob Simon einmal erklärt.