Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Азбука

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Короли и королевы. Тайные истории

- Sprache: Russisch

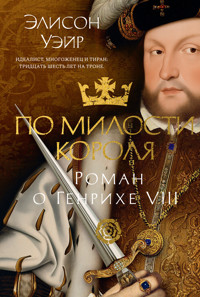

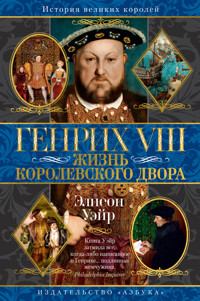

Английскому королю Генриху VIII суждено было стать одним из тех монархов, чье имя и спустя несколько столетий известно всему миру. Его внешний облик запечатлели портреты работы великих живописцев эпохи Возрождения, характерные черты его личности, восхищавшей, интриговавшей и устрашавшей современников, в изобилии проступают в самых разнообразных свидетельствах на страницах исторических документов. Как и подробности его биографии: с течением веков она стала поистине легендарной, и в наши дни побуждает ученых, писателей, режиссеров вновь и вновь обращаться к жизни королевского двора в ту далекую эпоху. В своем исследовании Элисон Уэйр — профессиональный историк, писатель и признанный мастер жанра королевской хроники — создает объемный и завораживающе человечный портрет Генриха VIII Тюдора, равно далекий и от сухих описаний со страниц учебника, и от бытующего в популярной культуре образа короля, проводящего жизнь в грубых развлечениях и бездумной погоне за удовольствиями. Автор показывает нам иного Генриха — могущественного короля, правившего в эпоху, когда внутренняя и политическая жизнь монарха были неразрывно переплетены — и блестящий, сложно устроенный двор, который он создал сам и жизнью которого управлял. Борьба за власть, войны, интриги, победы и поражения — жизнь Генриха VIII была насыщена событиями; на этом фоне, в окружении придворных, соперничающих за честь и награду попасть в ближний круг короля, перед читателем предстает поистине величественная фигура Генриха VIII.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1154

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alison Weir

HENRY VIII: KING AND COURT

Copyright © 2021 by Alison Weir

All rights reserved

Перевод с английского Евгении Бутенко

Серийное оформление и оформление обложки Ильи Кучмы

Подбор иллюстраций Александра Сабурова

Уэйр Э.

Генрих VIII. Жизнь королевского двора / Элисон Уэйр ; пер. с англ. Е. Бутенко. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — (Короли и королевы. Тайные истории).

ISBN 978-5-389-25773-3

16+

Английскому королю Генриху VIII суждено было стать одним из тех монархов, чье имя и спустя несколько столетий известно всему миру. Его внешний облик запечатлели портреты работы великих живописцев эпохи Возрождения, характерные черты его личности, восхищавшей, интриговавшей и устрашавшей современников, в изобилии проступают в самых разнообразных свидетельствах на страницах исторических документов. Как и подробности его биографии: с течением веков она стала поистине легендарной, и в наши дни побуждает ученых, писателей, режиссеров вновь и вновь обращаться к жизни королевского двора в ту далекую эпоху.

В своем исследовании Элисон Уэйр — профессиональный историк, писатель и признанный мастер жанра королевской хроники — создает объемный и завораживающе человечный портрет Генриха VIII Тюдора, равно далекий и от сухих описаний со страниц учебника, и от бытующего в популярной культуре образа короля, проводящего жизнь в грубых развлечениях и бездумной погоне за удовольствиями.

Автор показывает нам иного Генриха — могущественного короля, правившего в эпоху, когда внутренняя и политическая жизнь монарха были неразрывно переплетены — и блестящий, сложно устроенный двор, который он создал сам и жизнью которого управлял. Борьба за власть, войны, интриги, победы и поражения — жизнь Генриха VIII была насыщена событиями; на этом фоне, в окружении придворных, соперничающих за честь и награду попасть в ближний круг короля, перед читателем предстает поистине величественная фигура Генриха VIII.

© Е. Л. Бутенко, перевод, 2024

© Издание на русском языке, оформление.ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024Издательство Азбука®

Посвящается Дэвиду и Кэтрин в честь их свадьбы

Благодарности

Из сотен книг, которые я использовала в качестве источников, наиболее полезными оказались следующие: «Королевские дворцы Англии» Саймона Терли (Simon Thurley, «The Royal Palaces of Tudor England»); «Двор Тюдоров» Дэвида Лоудса (David Loades, «The Tudor Court»); «Генрих VIII и его двор» Невилла Уильямса (Neville Williams, «Henry VIII and His Court»); труды Дэвида Старки — «Правление Генриха VIII», «Генрих VIII: европейский двор в Англии» и «Соперники у власти» (David Starkey, «The Reign of Henry VIII»; «Henry VIII: A European Court in England»; «Rivals in Power»); «Великий Гарри» Кэролли Эриксон (Carolly Erickson, «Great Harry»); «Генрих VIII: королевская маска» Лэйси Болдуина Смита (Lacey Baldwin Smith, «Henry VIII: The Mask of Royalty»); «Все королевские повара» Питера Брирса (Peter Brears, «All the King’s Cooks»).

Я очень признательна Саймону Терли и Дэвиду Старки, великолепные труды которых сделали доступными для историков все богатство неопубликованных материалов, созданных в ту эпоху. Однако я должна подчеркнуть, что выводы, сделанные в этой работе, целиком и полностью принадлежат мне.

Хочу сказать спасибо редакторам — Уиллу Салкину и Энтони Уиттому в Великобритании, Джоанне Викофф в США; а также моему агенту Джулиан Александер за ее неизменную поддержку и доброту. Кроме того, я должна поблагодарить свою мать, Дорин Каллен, которая самозабвенно, на протяжении многих часов, исполняла роль моего секретаря, стенографистки и советника, а также, как обычно, моего мужа Ранкина, детей — Дона и Кейт, отчима Джима Каллена и кузину Кристин Армор, которые были рядом и с готовностью помогали мне закончить книгу к сроку.

Я также в долгу перед множеством других отзывчивых и щедрых людей, которые поддерживали и ободряли меня во время подготовки этой книги. Среди них — Кэтрин Эгню, Мур и Джилл Армстронг, Беверли Артур, Анджела Бендер, Кэрол Бингем, Трейси Борман, Ричард и Ивонн Бернетт, Терренс Кэхилл, Люсинда Кук, Пол и Пола Данхолм, Сюзанна Дин, Джулиан Л. Декстер Уильямс, Дэвид Драйвер, Пол Иглен, Дебора Эмберсон, Кейт Гордон, Льюис Хейлз, Джули Хэндли, Эйлин Ханна, Йорг Хенсген, Брюс Хейдт, Элизабет Хайнс, Макс Халл, Стефани Хант, Фрейзер Дженсен, Роджер Кац, Маргарет Керк, Луиза Лоутон, Т. Анна Лиз, Арнольд и Эдна Манн, Джон и Полин Марстон, Лин Мэтью, Дженет Макл. Маккей, Мэри Мур, Сид Мур, Брэд Мортенсен, Питер Рэззелл, Лили Ричардс, Маргарет Сэмборн, Кэрин Шерер, Патрик Смит, Сью Стивенс, Джерри Салливан, Инга Уолтон, Кеннет и Элизабет Вейр, Маргарет Вейр, Рональд и Элисон Вейр, Марта Уиттом и Джон Вулкотт.

Всем вам я еще раз от всего сердца говорю спасибо.

Вступление

В 1517 году папский нунций Франческо Кьерегато прибыл ко двору Генриха VIII и был потрясен царившим там великолепием. «Здесь присутствуют все богатство и вся цивилизованность мира, — восторгался он, — и те, кто называет англичан варварами, по-моему, должны сами считать себя таковыми. Здесь я замечаю очень элегантные манеры, исключительную воспитанность и величайшую учтивость в обхождении, и среди всего этого — непобедимый король, успехи и личные достоинства которого столь многочисленны и прекрасны, что, по моему мнению, этот монарх превосходит всех когда-либо носивших корону».

В устах венецианца, впитавшего в себя культуру итальянского Ренессанса, это звучало настоящей похвалой и напоминало о том, чего достиг Генрих VIII за первые десять лет своего правления. Сегодня такое напоминание необходимо нам: великолепие его двора давно исчезло, и для реконструкции тогдашней действительности по тому немногому, что сохранилось до наших дней, нужно обладать богатым воображением.

Восшествие Генриха VIII на престол в 1509 году встретили с воодушевлением, так как он был наделен всеми добродетелями, которых ожидали от правителя в эпоху Ренессанса. Но ко времени своей кончины в 1547 году короля считали тираном, обагрившим свои руки кровью казненных людей, включая двух из шести его жен. Из-за своих многочисленных браков Генрих вошел в историю как женоубийца, Синяя Борода не из сказки. За несколько столетий правда об этом короле затуманилась легендами о нем, кульминацией этого процесса можно считать его карикатурное изображение в фильме Чарльза Лоутона «Личная жизнь Генриха VIII», который вышел на экраны в 1930 году. «Благодаря» этой картине в представлении обычных людей Генрих — мужчина, который всю жизнь гонялся за женщинами и ни о чем другом не думал, да еще бросал через плечо куриные кости, сидя во главе стола на придворных пирах в главном холле [1].

Реальность, разумеется, была совершенно иной. Как правило, Генрих не трапезничал в главном холле своих дворцов, и его застольные манеры были весьма утонченными, как и правила этикета, соблюдавшиеся при его дворе. Человек весьма брезгливый, он по меркам своего времени был необычайно озабочен вопросами гигиены. А что касается преследования женщин — существует множество свидетельств, в основном фрагментарных, что Генрих отличался гораздо большей сдержанностью и щепетильностью в делах любовных, чем нам внушали. Это лишь пара поверхностных примеров того, как искажается правда об исторических личностях.

К счастью, в последние два десятилетия исследователи тщательно изучили жизнь самого Генриха VIII и устройство его двора, благодаря чему стало ясно, что нам придется пересмотреть многие прежние представления. Генрих был человеком сложным, обладал разнообразными талантами, к тому же сохранилась масса исторических документов, из которых мы узнаем о самых интимных подробностях его личной жизни. Более того, этот обладатель изысканного вкуса, остро ощущавший свое величие, завел самый роскошный двор, какого Англия не видела больше никогда. Ни у одного английского суверена не было такого количества домов, как у Генриха VIII, ни один из них не тратил таких сумм на поддержание образа жизни, рассчитанного на укрепление собственного престижа. Лишь немногих монархов окружало так много талантливых и харизматичных личностей. И мало кто из них был настолько противоречив.

Я поставила своей целью создать, опираясь на множество различных исследований, портрет реального Генриха VIII, описать личную жизнь короля на всем протяжении его правления, его двор и людей, которые влияли на него и служили ему. Вплоть до настоящего времени исследователи сосредоточивали внимание на том, как был организован двор Генриха VIII, рассматривали искусство и культуру или придворные группировки. Я же хотела создать более широкое полотно, затронув все эти темы и многие другие, а кроме того, впервые представить жизнь и правление короля на фоне реалистичного изображения его двора.

В эпоху персональной монархии двор являлся центром королевской власти, но здесь речь пойдет не о перипетиях политической истории правления Генриха VIII: моя задача — поведать о событиях, которые дают представление о жизни и этосе короля и его двора. Жены Генриха VIII, естественно, играли важную роль при дворе, но я уже написала книгу о них, а потому старалась избегать повторений: если обстоятельства, о которых идет речь, подробно разобраны в моем предыдущем труде, я касаюсь их лишь вкратце и только по необходимости. Я также воспользовалась возможностью переосмыслить некоторые выводы, сделанные в работе «Шесть жен Генриха VIII», с учетом новейших исследований.

События по большей части излагаются в хронологическом порядке, однако первая треть книги в основном посвящена месту действия — я описываю двор и королевские резиденции. Этот пролог необходим, иначе контекст происходящего окажется непонятным. Тем не менее книга эта — не просто рассказ о дворе, правлении Генриха VIII и методах его правления: в ней приводится множество анекдотов, почерпнутых из документов того времени, которые оживляют описание этого самого красочного периода английской истории и его потрясающего главного героя.

Помимо прочего, я попыталась проанализировать культурное и социальное развитие английского двора, для чего уделила внимание всем аспектам придворной жизни: церемониалу, театрализованным представлениям, официальным мероприятиям, развлечениям, спорту, поэзии, театру, искусству, музыке, религиозным празднествам, любовным и политическим интригам, банкетам и пирам, одежде, транспорту, структуре двора, системе управления, финансам, гигиене и даже домашним питомцам.

Тюдоровский двор прежде всего был местом, где множество людей, разных по своему положению, собирались вокруг короля. Поэтому одной из моих основных задач было вплести в роскошный ковер придворной жизни, пронизанной интригами и ожесточенной борьбой фракций, нити жизни королев, принцесс, принцев, лордов, леди, тайных советников, рыцарей, джентльменов, художников, мастеровых и слуг.

В примечаниях и ссылках, приведенных в конце книги, даны подробные описания сохранившихся до наших дней зданий и других артефактов, связанных с Генрихом VIII и его двором. Там, где упоминаются цены, в круглых скобках указаны их современные эквиваленты (как правило, оказывается, что суммы выросли в триста раз). Некоторые сопоставления поразительны: к примеру, громаден контраст между тратами на одежду и королевский стол и ничтожным жалованьем, которое платили художникам, таким как Ганс Гольбейн.

И наконец, о заглавных буквах, которые я использовала в названиях подразделений двора, но не помещений в королевских дворцах. Иными словами, служба, удовлетворявшая персональные нужды короля, именуется «Личными покоями», тогда как помещения, занимаемые королем, названы «личными покоями». Сходным образом «Королевская капелла» — это религиозное подразделение двора, тогда как «королевская капелла» — церковь, место богопочитания.

Надеюсь, эта книга доставит читателям такое же удовольствие и ощущение глубокого погружения в тему, какое я получила при сборе материалов и в процессе работы над текстом, а сами они совершат в воображении огромный прыжок сквозь столетия и обретут ясное и рельефное представление об описанной мною эпохе, в результате чего Генрих VIII и его двор станут близки и понятны им.

Элисон Уэйр

Каршалтон, Суррей

13 марта — 17 сентября 2000 г.

1

«Совершеннейший принц»

Двадцать первого апреля 1509 года тело истерзанного туберкулезом короля Генриха VII было торжественно выставлено в часовне дворца Ричмонд, откуда его вскоре перенесли для захоронения в Вестминстерское аббатство. Немногие оплакивали кончину этого монарха: хотя он принес Англии мир, правил крепкой рукой и утвердил на троне династию узурпаторов Тюдоров, его считали скрягой и вымогателем.

Разница между покойным монархом и его сыном и наследником была разительной. Семнадцатилетнего Генриха VIII провозгласили королем 22 апреля [2], что весьма подходило для принца, воплощавшего в себе все добродетели рыцарства, так как это был День святого Георгия. Его восшествие на престол сопровождалось исступленным, невиданным до того весельем — все ожидали наступления «золотой поры» [3].

Уильям Блаунт, лорд Маунтжой, один из придворных, выразил общее для всего народа настроение в письме к своему приятелю, известному гуманисту Дезидерию Эразму:

Я не испытываю сомнений: стоит вам услышать, что наш принц, ныне Генрих Восьмой, которого мы смело можем называть нашим Октавием, унаследовал трон своего отца, как меланхолия мигом покинет вас. Есть ли надежды, коих нельзя возлагать на принца, чей незаурядный и почти божественный характер вам известен? Лишь только вы узнаете, каким героем он являет себя ныне, как мудро поступает, как велика его любовь к справедливости и добродетели, какую привязанность он имеет к ученым людям, — и, могу поклясться, вам не потребуются крылья, дабы взлететь и лицезреть эту новую звезду, предвещающую благо!

Если бы вы видели, как все здесь воодушевлены обретением столь великого принца и как его долголетие стало главным желанием каждого, вы не удержались бы от слез чистой радости. Небеса смеются, земля ликует... Скупость исторгнута из страны, с вымогательством покончено, щедрость рассыпает богатства обильно дающей рукой. При этом сам наш король не желает золота, самоцветов и драгоценных металлов, ему нужны добродетель, слава и бессмертие! [4]

Для современников Генрих VIII был воплощением королевского величия. В похвальной речи по случаю его коронации Томас Мор утверждал, что «из тысячи благородных спутников король выделяется самым высоким ростом и его сила соответствует величине тела. В его глазах горит огонь, лицо сияет красотой, а на щеках алеют две розы» [5]. Другие свидетельства подтверждают, что это была не просто лесть. Обнаруженный в 1813 году скелет Генриха имеет в длину 6 футов и 2 дюйма (почти 190 см). Король определенно обладал крепким и мускулистым телом: в 1507 году испанский посол докладывал, что «руки и ноги у него гигантского размера» [6]. Юный Генрих был строен и широкоплеч: на 1512 год обхват его доспехов в талии составлял 32 дюйма, а в 1514-м — 35 дюймов (и 42 в груди).

В некоторых источниках говорится, что Генрих имел светлую кожу: так, поэт Джон Скелтон называл короля «Адонисом, который свеж ликом». Его волосы, сохранившиеся на обнаруженном в 1813 году черепе, были рыжими, он носил их коротко остриженными и прямыми на французский манер, многие годы брил бороду. Широким лицом, маленькими, близко посаженными, пронзительными глазами и небольшим чувственным ртом молодой король напоминал своего отличавшегося красотой деда, Эдуарда IV [7]. Однако у Генриха была высокая переносица. В 1516 году венецианский посол описывал его как «прекраснейшего принца, когда-либо виденного» [8], с этим мнением соглашалось большинство современников.

В юности Генрих отличался крепким здоровьем, был весьма энергичен и напорист. Все быстро наскучивало ему, он «никогда не бывал спокойным или тихим» [9]. Врач короля Джон Чеймбер характеризовал его как человека «неунывающего и игривого» [10], поскольку тот был смешлив и любил пошутить. Один венецианец отзывался о Генрихе так: «Рассудительный, мудрый и лишенный всяких пороков» [11], и действительно, в 1509 году юный монарх слыл идеалистом, человеком щедрым, свободомыслящим и сердечным. Тогда казалось, что худшие его пороки — это самодовольство, потакание своим желаниям и тщеславие: Генрих не стесняясь позерствовал и бесстыдно домогался лести. Кроме того, он отличался эмоциональностью, легко приходил в возбуждение и поддавался внушению. Только с возрастом в его характере стали проявляться такие черты, как подозрительность и коварство; а вот своенравие, высокомерие, безжалостность, эгоизм и жестокость в молодые годы не были заметны под маской неотразимого очарования и обходительности.

В те времена от королей ожидали властности, гордости, уверенности в себе и отваги. Генрих обладал этими качествами в избытке, а еще отличался непомерным самомнением и страстной жаждой жизни. Он воплощал в себе ренессансный идеал человека, обладающего многими дарованиями вкупе с характерными чертами, присущими средневековым героям-рыцарям, которые приводили его в восхищение. «Простой и прямой по натуре» [12], он не употреблял более крепких ругательств, чем «By St. Geоrge!» (букв. «Клянусь святым Георгием!») [13]. Человек импульсивный и увлекающийся, он мог проявлять наивность.

Принятие решений давалось ему нелегко, у него вошло в привычку «переспать с делом и дать ответ наутро» [14], но как только он останавливался на чем-то, то уже не отступался и, будучи помазанником Божьим, считал себя правым. И тогда «даже если бы ангел спустился с небес, и тот не смог бы убедить его в обратном» [15]. Кардинал Уолси позже предостерегал: «Хорошо подумайте, что́ вы вкладываете ему в голову, ведь вытянуть это оттуда уже не удастся» [16].

Немногие могли устоять перед харизмой Генриха. «Король умеет сделать так, чтобы каждый думал, будто пользуется его особым расположением», — писал Томас Мор [17]. Эразм Роттердамский называл Генриха «человеком, исполненным сердца» [18]. Король часто обнимал своего собеседника за плечи, чтобы тому стало легче в его присутствии, хотя «при разговоре не терпел взгляда, направленного ему в глаза» [19]. Есть много примеров того, как король проявлял доброту к людям, и мы не раз увидим это впоследствии. Но по натуре он был вспыльчив, характер имел непредсказуемый, а в гневе мог становиться по-настоящему грозным. Кроме того, Генрих слыл большим ревнителем своей чести — королевской и рыцарской, обладая при этом чувствительнейшей, хотя и весьма податливой, совестью. Современники считали его невероятно добродетельным человеком, поборником блага, правды и справедливости; он и сам всегда ощущал себя именно таким.

В момент вступления на престол юному королю еще не исполнилось восемнадцати лет, а потому в течение первых десяти недель от имени нового государя страной правила в качестве регента мать его отца, почтенная леди Маргарет Бофорт, графиня Ричмонд и Дерби. Бабушка заметно повлияла на воспитание внука, так как именно она, а не мать Генриха, Елизавета Йоркская, отвечала за регламентацию домашней жизни при дворе Генриха VII. Именно ей было поручено усовершенствовать установления Эдуарда IV, которые регулировали заведенные при королевском дворе порядки [20]. Те, что вошли в обиход по воле Маргарет, существовали и развивались как при Генрихе VIII, так и после него; они включали, помимо прочего, правила, которые соблюдались в королевских детских.

Шестидесятишестилетняя, давно овдовевшая леди Маргарет в то время уже была слаба здоровьем и вела полумонашескую жизнь. Она славилась благочестием и ученостью, занималась благотворительностью, при этом ее влияние оставалось весьма значительным. В период войн Роз эта женщина активно плела интриги. Маргарет пережила четверых мужей. От короля ей досталось больше земель, чем кому бы то ни было другому. Будущий Генрих VII, которого Маргарет родила в тринадцать лет, стал ее единственным ребенком, и она была бесконечно предана ему. Эта преданность распространилась и на внуков, за обучением которых она, вероятно, следила. Для этой роли Маргарет подходила как нельзя лучше — чрезвычайно просвещенная женщина, она всемерно поддерживала образование и основала в Кембридже колледжи Христа и Святого Иоанна. Покровительница Уильяма Кекстона, Маргарет любила книги и слыла настоящей интеллектуалкой. Кроме того, она вела аскетический образ жизни, носила вдовий плат «барб», закрывавший шею и подбородок, и власяницу под черным одеянием и соблюдала самые строгие правила средневекового благочестия. От нее принц унаследовал несомненные интеллектуальные способности и традиционный подход к религиозным обрядам.

Генрих родился 28 июня 1491 года; в возрасте трех лет его сделали герцогом Йоркским. Биограф короля лорд Герберт из Чербери, живший в XVII веке и имевший доступ к ныне утраченным документам, утверждал, что Генрих VII выбрал для своего второго сына церковное поприще и дал ему соответствующее образование. Конечно, Генрих был набожен и очень хорошо разбирался в вопросах теологии. Тем не менее по смерти старшего брата Артура в 1502 году он стал принцем Уэльским и наследником престола. Кончина матери, Елизаветы Йоркской, в 1503 году, похоже, оказала на него глубокое воздействие. В 1507-м, узнав о гибели герцога Филиппа Бургундского, Генрих поделился с Эразмом: «...никогда еще после смерти моей дражайшей матушки я не получал такого неприятного известия... Кажется, оно вновь разбередило рану, которую ранее исцелило время» [21].

Генрих получил прекрасное классическое образование в духе гуманизма. Позже Томас Мор вопрошал: «Есть ли хоть что-то, чего мы не можем ожидать от короля, вскормленного философией и девятью музами?» Наставниками принца в разное время являлись поэт Джон Скелтон и Уильям Хоун, о котором мало что известно.

Скелтона, вероятно, выбрала Маргарет Бофорт, так как он окончил Кембридж, был знатоком латинской учености и имел священнический сан. Кембриджский, Оксфордский и Лувенский университеты объявили его поэтом-лауреатом, а Эразм называл «несравненным светочем и украшением британской словесности». Скелтон, видимо, стал первым учителем Генриха, поскольку утверждал:

Англии гордость я буквам учил,С честью большой в том преуспел...Сладчайших вод испить ему далИз Геликона чистого, как кристалл,Девять муз к нему в гости созвал.

Вероятно, под руководством Скелтона Генрих научился читать и приобрел округлый, в итальянском стиле, почерк. Скелтон был человеком ярким и эксцентричным; посредственный поэт, он писал грубые, ядовитые сатиры, такие как «Кормежка при дворе», где высмеивал продажных придворных Генриха VII. В отличие от большинства рифмоплетов, обретавшихся рядом с королем, Скелтон сочинял стихи на английском, а не на обычных в то время французском или латыни. Кичливый и бранчливый сквернослов, он часто с жестоким удовольствием изображал придворных дам блудницами и выставлял себя поборником морали, но при этом сам испытывал тягу к юным девам. Неудивительно, что он нажил себе немало врагов.

Скорее всего, Скелтон уже обучал принца, когда тому было три года: в стихотворении, сочиненном по случаю наделения Генриха титулом герцога Йоркского, он отзывался о нем как о своем «блестящем ученике». Примерно в 1501 году Скелтон написал на латыни довольно пессимистичный трактат «Speculum Principis» — «Зерцало принца» — с наставлениями для своего подопечного, в котором побуждал его никогда не уступать власть подчиненным, а также «выбрать себе жену и всегда безоговорочно ценить ее». По освобождении его назначили приходским священником Дисса в графстве Норфолк, однако около 1511 года уволили за сожительство с любовницей, после чего он поселился в Вестминстере, где написал свои самые злоязычные и знаменитые стихотворения.

Наряду со Скелтоном образованием Генриха занимались и другие: латынь ему, вероятно, преподавал бывший учитель принца Артура поэт Бернар Андре, а Жиль Д’Эвес, предположительно, учил его французскому. С раннего детства принц проявлял способности к языкам и ко времени восшествия на престол бегло говорил на «французском, английском и латинском, неплохо понимал итальянский» [22]. В 1515 году венецианские послы беседовали с Генрихом VIII «на хорошей латыни и французском, и король изъяснялся на этих языках действительно превосходно» [23]. С послами Генрих, как правило, общался на латинском. Позже он приобрел кое-какие познания в испанском — видимо, благодаря своей первой жене, Екатерине Арагонской. В 1519 году принц начал осваивать греческий под руководством гуманиста Ричарда Кроука, но вскоре бросил — возможно, из-за нехватки времени.

В Генрихе рано проявилась семейная склонность к музыке, и в 1498 году отец приобрел для него лютню, но никаких сведений о том, как проходило обучение, не сохранилось. Кроме того, принцу привили навыки, «которыми приличествовало владеть особе его состояния во всех спортивных занятиях» [24], включая необходимые любому джентльмену умения: держаться в седле, участвовать в турнирных поединках, играть в теннис, стрелять из лука и охотиться.

В 1499 году, когда Генриху было восемь лет, Томас Мор привез в Элтемский дворец Эразма Роттердамского, чтобы познакомить его с детьми короля, после чего принц вступил в переписку с ученым на латыни. Нидерландский гуманист подозревал, что учителя помогают Генриху с составлением писем, и впоследствии был немало удивлен, узнав от лорда Маунтжоя, что мальчик сочинял их сам. Позже Эразм льстил себя мыслью, что в стиле своих посланий Генрих подражал ему, так как в юности читал его книги [25].

Эразм, которого ни в коем случае нельзя заподозрить в подхалимстве, называл Генриха VIII «универсальным гением» и писал: «Он никогда не пренебрегал учением». Уже став королем, Генрих продолжил свои занятия, прислушавшись к совету кардинала Уолси: прочесть труды Дунса Скота, Фомы Аквинского и Отцов Церкви. Самого себя он считал ученым и гуманистом, желая, чтобы образованные люди тоже признавали его таковым. Генрих искренне тянулся к знанию: это подтверждают многочисленные пометы, сделанные его рукой на полях сохранившихся книг. Учение доставляло ему огромное удовольствие, давало пищу жадному до новых знаний уму. Для человека светского он был чрезвычайно хорошо начитан, имел разносторонние интересы и обладал писательским талантом — его послания в Ватикан считались одними из самых изящных из всех, когда-либо там полученных, — и демонстрировал изрядное красноречие, «достойное скорее величайшего трибуна, чем короля» [26].

Генрих обладал энциклопедической памятью, а также способностью замечать мельчайшие детали. «Королю не обязательно знать то, что известно возчику, но он имел ясное представление и об этом» [27]. Кроме того, он отличался быстротой мышления, превосходными организаторскими способностями и выдающимся интеллектом, и, по мнению Эразма, имел «живой ум, которым тянулся к звездам, и был способен сверх всякой меры доводить до совершенства любое дело, за какое ни брался» [28]. «Его королевское величество знает больше, чем любой английский монарх до него» [29], — не без оснований утверждал Томас Мор. «Он — во всех отношениях совершеннейший принц» [30], — писал некий венецианец, другой же объявлял Генриха «столь одаренным и наделенным всевозможными способностями ума, что в мире найдется лишь несколько равных ему» [31]. В то время принцев, по обычаю, прославляли послы, а также очевидцы и комментаторы событий, однако на Генриха VIII сыпались и анонимные хвалы; иногда их можно встретить в личных письмах, и, несомненно, во многом они были искренни.

Помимо склонности к научным занятиям, Генрих был человеком творческим и изобретательным, любил новинки, а также эксперименты с различными механизмами и технологиями, конструировал оружие, создавал проекты крепостных сооружений, принимал активное участие в составлении планов различных построек, имел «замечательную понятливость к математике» [32], был «искушен во всех науках» [33], а шкафы в его личных покоях полнились всевозможными научными инструментами [34].

Особую страсть Генрих питал к астрономии. Немецкий деятель эпохи Реформации Филипп Меланхтон назвал его «чрезвычайно знающим, особенно в науке о движении неба» [35]. В Британском музее хранится астролябия Генриха с его гербом под короной, изготовленная нормандцем Себастьяном ле Сене. Став королем, Генрих назначил своим домашним священником оксфордского астронома и математика Джона Робинса, который посвятил государю трактат о кометах. Король и священник много и с удовольствием беседовали об астрономии. В 1540 году Петер Апиан, профессор математики из Ингольштадта, преподнес Генриху VIII свой труд по астрономии и навигации под названием «Astronicum Caesareum» [36].

Есть множество документальных свидетельств относительно интереса Генриха к географическим картам, который послужил основой для осуществления в конце XVI века картографирования всей территории Англии. У короля имелось множество различных карт, бóльшая их часть хранилась свернутыми в рулоны в шкафах и ящиках в его личных покоях и библиотеках, вместе с картографическими инструментами — «бумажным глобусом» и «картой в виде ширмы» [37]. Наличие у короля этих предметов показывает, что Генрих и сам был в некотором роде картографом. Тщательно прорисованные карты помещали на стенах королевских дворцов, использовали для придворных развлечений или выстраивания стратегии в политике. В 1527 году венецианский картограф Джироламо Верраццано подарил королю карту мира, которая позже висела в галерее Уайтхолла вместе с тридцатью четырьмя другими, а в галерее Хэмптон-корта имелись карты Англии, Шотландии, Уэльса и Нормандии [38].

Позже одной из главных забот Генриха стала оборона королевства, и он поручил сэру Ричарду Ли, военному инженеру и инспектору землемерных работ в Кале [39], составить план Дувра, а также заказал карту английской береговой линии моряку из Дьеппа Жану Ротцу, которого в 1542 году назначил королевским гидрографом. Составленный во время исполнения этой должности атлас под названием «The Book of Idrography» Ротц посвятил королю. Генрих также нанял на службу французского космографа Жана Малларда, который подготовил книгу, где содержались первые круговые карты мира [40].

По завершении образования Генрих обладал «поразительной в столь раннем возрасте ученостью» [41]. Однако в 1508 году по не вполне ясным причинам его деспотичный отец Генрих VII держал сына под таким строгим надзором, будто тот юная девица [42]. В отличие от своего покойного брата, принц не исполнял королевских обязанностей и, судя по всему, не получил глубоких знаний в области управления государством, равно как и наставлений в том, что есть долг короля; ему довелось выслушать лишь несколько основательных уроков по истории от своего отца [43]. Генриху дозволялось покидать дворец лишь через особую дверь, ведущую в парк, и только в сопровождении специально назначенных людей. Никто не смел приближаться к нему или говорить с ним. Бóльшую часть времени принц находился в комнате, которая соединялась дверью с отцовской спальней, и выглядел «таким подавленным, что не произносил ни слова, разве что отвечал на вопросы, которые ему задавал король» [44].

Возможно, потеряв троих сыновей, Генрих VII сверх меры беспокоился о здоровье и безопасности своего единственного оставшегося в живых наследника. Есть и другое объяснение: король, похоже, здраво оценивал способности своего сына и не доверял ему. Поговаривали, будто им «владел страх, что сын еще при его жизни может обрести слишком много власти» [45]. Кузен принца Реджинальд Поул позже утверждал, что Генрих VII ненавидел своего сына, «не имея к нему ни любви, ни привязанности» [46]. В 1508 году король так яростно обрушился на юного Генриха, что казалось, «будто он задумал его убить» [47].

Вероятно, Генрих VII прекрасно знал о слабостях своего отпрыска, так как распорядился, чтобы «при нем велись разговоры лишь о целомудрии, чести, умелости, мудрости и богопочитании, но ни о чем таком, что могло бы подвигнуть его к греху» [48]. Принц также не имел возможности распутничать и, возможно, хранил девственность до вступления в брак.

Обучение Генриха закончилось примерно в это время. В 1509 году король, его отец, умер, и неопытный юноша стал хозяином своей судьбы.

2

«Триумфальная коронация»

Первым долгом короля была женитьба ради политических выгод, а также для обретения сына и наследника. Генрих решил взять в жены вдову своего брата Екатерину Арагонскую, с которой был помолвлен еще в 1503 году. Екатерина, шестью годами старше его, была дочерью Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, суверенов объединенной Испании; тем не менее в период вдовства Генрих VII держал ее в черном теле и не позволял принцу Генриху жениться на ней. Для этого имелись две причины. Первая: смерть королевы Изабеллы в 1504 году превратила Екатерину из наследницы объединенной Испании в принцессу одного лишь Арагона, и Генрих понял, что можно подыскать сыну и другой, более выгодный брачный союз. Вторая, более важная: хотя папа дал разрешение на брак Екатерины с принцем Генрихом, каноническое право запрещало женитьбу на вдове брата. Екатерина поклялась, что ее брак с принцем Артуром не был доведен до консумации, то есть окончательного завершения. Тем не менее Генрих VII не удовлетворился этим и испытывал сомнения в законности такого союза. Однако принц Генрих решил проигнорировать отцовские сомнения.

Как и Генрих, Екатерина получила классическое образование, имея наставников-гуманистов, среди которых был Пётр Мартир. Кроме того, она ознакомилась с трудами древнеримских авторов, работами святого Августина и святого Иеронима. Эразм называл ее «редкостной и прекрасной защитницей» гуманистического учения, сообщая, что она «любила хорошую литературу, которую успешно изучала с детства». Впоследствии Генрих VIII часто читал вместе с нею и позволял ей невозбранно пользоваться своими библиотеками. Особенно хорошо Екатерина изучила Писание. Эразм говорил королю: «Ваша супруга проводит за чтением священной книги то время, которое другие принцессы тратят на карты и кости». Ее молитвенник, датированный 1527 годом, до сих пор можно видеть в часовне замка Лидс в Кенте.

Екатерина превосходно знала латынь — ее письма к принцу Артуру считали достойными пера самого Цицерона, — бегло говорила на французском и без труда овладела английским, хотя у нее навсегда сохранился испанский акцент, судя по тому, как она записывала, видимо по слуху, имена собственные: Хэмптон-корт становился у нее «Антонкуртом», а Гринвич — «Гранушем».

Эразм считал Екатерину «необычайно образованной для женщины» [49]. Она была очень умна и прекрасно подходила Генриху по уровню интеллекта. Более того, Эразм полагал, что Екатерина образованнее самого Генриха, а потому очень расстроился, когда в 1516 году она не одобрила его греческий Новый Завет, переведенный с латинской Вульгаты святого Иеронима [50].

«Зачем Эразм исправляет Иеронима? Он что, мудрее его?» — вопрошала Екатерина [51]. Гораздо большее впечатление на нее произвела книга Эразма «Институт брака» (1526), которую она заказала. «Ее величество королева справедливо придает этому сочинению огромную важность», — отмечал Томас Мор.

Екатерина, невысокая и полноватая, имела величественную осанку и держалась с достоинством. В отличие от большинства испанцев, она была обладательницей светлой кожи, «очень красивого цвета лица» [52], серых глаз и рыжих волос «большой длины, весьма приятных для лицезрения» [53]. Согласно сохранившимся описаниям, в юности Екатерина слыла «прекраснейшим в мире созданием» [54] с «прелестным и очень здоровым цветом лица» [55]. Скромная круглолицая девушка на портрете работы Михеля Зиттова, который датирован 1505 годом и ныне хранится в Художественно-историческом музее в Вене, — почти наверняка Екатерина: на ее шейном украшении видны многократно повторяющиеся инициалы «К» и гранат — эмблема Екатерины.

Невзгоды, пережитые в молодости, научили Екатерину терпению и сдержанности. Генрих VIII отзывался о ней как о «женщине замечательной кротости, смирения и благожелательности» [56], а фламандский посол считал ее «дамой живого, доброго и мягкого нрава» [57]. Даже в нелегкие минуты у нее «всегда играла улыбка на лице» [58]. Более спокойная и серьезная, чем Генрих, Екатерина обладала твердыми моральными убеждениями, будучи «настолько религиозной и набожной, насколько можно выразить словами» [59], и в то же время упрямой и бескомпромиссной. Под внешней покорностью и мягкостью скрывались решительная воля и непоколебимая стойкость. Благодаря своей честности, доброте и проницательности Екатерина завязала со многими людьми крепкую дружбу и могла рассчитывать на их верность. По словам Эразма, она была «блестящей представительницей своего пола».

Глубокое благочестие Екатерины было вполне традиционным, что, вероятно, значительно повлияло на религиозную жизнь двора в первой половине правления Генриха. Она часами молилась, стоя на коленях без подушки [60] в своей часовне перед испанским распятием и двумя статуями: святой Екатерины с колесом и святой Маргариты с короной и крестом [61]. Королева ежедневно изучала Часослов Пресвятой Девы, а после обеда читала вслух своим дамам благочестивые произведения. Она вставала в полночь на утреню, с рассветом вновь поднималась на раннюю мессу, постилась каждую пятницу и субботу, накануне дней поминовения святых и во время Великого поста. Луис Карос, посол короля Фердинанда, находившийся в Англии в первые годы правления Генриха, утверждал, что это голодание привело к нерегулярности менструаций [62] и в результате сказалось на акушерском анамнезе Екатерины.

Королева каждую неделю исповедовалась в грехах и причащалась по воскресеньям, несколько раз совершала паломничества к святилищам Богоматери Уолсингемской, Богоматери Кавершемской и другим [63]. Особое почтение Екатерина испытывала к францисканцам. В поздние годы она носила под королевскими одеяниями сшитую из грубой саржи рясу францисканских терциариев [64]. Но во время восшествия Генриха на престол Екатерина была молодой женщиной, которая радовалась внезапной перемене своей судьбы и счастливо предвкушала будущее.

В июне 1509 года юный король привез Екатерину во дворец Гринвич, где они должны были пожениться. Гринвич играл немалую роль в жизни английских королей начиная с XI века, но дворец на берегу Темзы, в пяти милях вниз по реке от Лондона, был построен лишь после 1433 года. Его воздвиг Хамфри, герцог Глостер, брат Генриха V, давший ему имя Белла-корт; он же возвел башню в Гринвичском парке, на месте нынешней Королевской обсерватории. После 1447 года Белла-корт был перестроен и роскошно отделан для супруги Генриха VI, королевы Маргариты Анжуйской, которая переименовала его в Пласентию («Удовольствие») и заселила дворцовый парк оленями.

Между 1498 и 1504 годом [65] по желанию Генриха VII — вероятно, вдохновленного рассказами о дворцах герцогов Бургундских в Принсенхофе и Генте — Пласентию перестроили, расположив части нового здания вокруг трех больших внутренних дворов [66], а выходящий на реку фасад с эркерами облицевали красным кирпичом в бургундском стиле [67]; название дворца еще раз изменилось — на Гринвич. Впоследствии он стал одной из главных и наиболее роскошных резиденций династии Тюдоров, где произошло немало важных исторических событий. Раскопки показали, что дворец стоял там, где сейчас находится Королевский военно-морской колледж, а покои короля выходили на реку. Вокруг раскинулись прекрасные сады с фонтанами, лужайками, цветниками и фруктовыми деревьями [68].

Гринвичский дворец был новаторским для своего времени: ров вокруг него отсутствовал, и, хотя помещения располагались одно над другим в пятиэтажном донжоне, как обычно делали в замках, никаких укреплений рядом не было. Как и бургундские дворцы, он предназначался прежде всего для проживания, впоследствии по его образцу возвели многие величественные здания раннетюдоровского периода [69].

Донжон стоял между часовней в восточном конце дворца и кухней в его западной части. Сохранились некоторые виды дворца снаружи, в частности зарисовки, выполненные Антоном ван ден Вингерде в 1550-х годах, но о том, как выглядели бы интерьеры, мы знаем очень мало. Комплекс включал в себя главный холл с кровлей, которая лежала на выкрашенных желтой охрой балках, большую палату и ряд служебных помещений [70]. В кабинете Генриха, выходившем окнами на Темзу, имелись фрески со сценами из жизни святого Иоанна [71].

Генрих VIII любил Гринвич, где он родился, и в первой половине правления проводил больше времени, чем в любом другом дворце. Там он охотился, верхом или с соколами, в парке площадью в две сотни акров или наблюдал за строительством кораблей в доках, которые в 1513 году устроил по соседству, в Вулвиче и Дептфорде. До Лондона было легко добраться водным путем. Король не скупясь тратился на улучшение своих дворцов, и в 1530-х годах антиквар Джон Леланд писал:

Гляди, как блещет глянцем счастья уголок,Звезде подобно, осиял бы он небес чертог.Какие крашеные крыши! Окна — глаз отрада!А башенки — звездам и ревность, и досада! [72]

В 1478 году Эдуард IV основал в Гринвиче общину францисканцев-обсервантов, особенно строго соблюдавших правила ордена. Позже Генрих VII выстроил похожую обитель рядом со своим дворцом Ричмонд. Генрих VIII, как и Екатерина Арагонская, глубоко чтил обсервантов «за их строгую приверженность бедности, искренность, милосердие и ревностное служение» [73]. В первую половину его правления орден получал немалые выгоды от королевского покровительства; несколько домашних священников короля и королевы были его членами, а церковь францисканцев в Гринвиче, построенная после 1482 года и соединявшаяся галереей с королевскими покоями [74], служила любимым местом молитвы для Екатерины, желавшей найти там место последнего упокоения.

Именно в Гринвиче, в кабинете королевы, Генрих и Екатерина поженились 11 июня 1509 года. Церемонию провел Уильям Уорхэм, архиепископ Кентерберийский. Публичных торжеств не последовало, и традиционный обряд укладывания жениха и невесты в постель, видимо, тоже не состоялся. В 1501 году, когда Екатерина выходила замуж за принца Артура, следовали церемониалу, разработанному Маргарет Бофорт: кровать застелили и окропили святой водой, затем дамы увели невесту со свадебного пира, раздели, накрыли вуалью и «почтительно» уложили в постель. Юного супруга «в сорочке и накинутой поверх нее мантии» [75], в сопровождении его джентльменов [76] и веселых придворных, под звуки шомов [77], виол и тамбуринов привели в спальню. Музыка стихла, епископы благословили ложе, помолились о том, чтобы брак был плодоносным, и только после этого молодых оставили наедине, снабдив вином и пряностями для подкрепления сил [78]. Это единственный письменно зафиксированный случай, когда в XVI столетии английскую королевскую чету публично уложили в брачную постель.

Королева-консорт была обязана обеспечить трон наследниками, заниматься благотворительностью, во всем содействовать супругу и оказывать цивилизующее влияние на его двор. По идее, она не должна была играть никакой роли в политике, хотя большинство жен Генриха VIII делали это, — правда, зачастую их участие в политической жизни сводилось к обеспечению протекции своим родным и сторонникам.

До 1514 года Екатерина являлась неофициальным послом короля Фердинанда, и Генрих уважительно относился к ее суждениям о политике, но затем отец Екатерины обманул его, и король никогда уже не ценил мнение супруги так высоко, как прежде. Ее влияние сильнее всего сказывалось в домашней жизни: она надзирала за королевским хозяйством, распоряжалась своими владениями, возглавляла советы, которые состояли из главных чинов ее двора, и уделяла время благотворительности, чем завоевала любовь простых англичан. Верная своему девизу «Покорная и преданная», Екатерина не пренебрегала и шитьем рубашек для мужа.

Эмблемы Екатерины — гранат Гранады и пучок стрел Арагона — вскоре появились во всех королевских дворцах, в сочетании с розами, коронами и порт-кулисами [79] Тюдоров. Королеве полагалось одеваться в соответствии со статусом, и Екатерина всегда появлялась на людях в роскошных нарядах, часто с распущенными волосами (что было позволено только незамужним девицам и королевам) или в венецианской шапочке [80]. Именно Екатерина ввела в Англии моду на испанские фартингейлы — нижние юбки из льняного полотна или холстины, натянутые на каркас в форме колокола из обручей, диаметр которых увеличивался от талии к подолу; материалом для них служили тростник, китовый ус или сталь. Фартингейлы носили под платьем или киртлом [81], и они оставались в обиходе примерно до 1520 года.

Эмблемы Екатерины можно видеть на многих предметах из ее обширной коллекции драгоценностей, в которую входили официальные украшения, передаваемые от одной королевы-консорта к другой. Как большинство людей в то время, Екатерина верила, что некоторые из них обладают сверхъестественными свойствами: считалось, например, что одно из ее колец помогает от судорог. У нее имелись помандер — круглый золотой футлярчик для ароматических шариков с циферблатом на нем, вероятно один из ранних образцов часов, — а также очень дорогие распятия с самоцветами, висевшие на жемчужных нитях, подвески с изображением святого Георгия и изысканные броши для корсажа, на которые подвешивались жемчужины.

Екатерина разделяла страсть Генриха к охоте и разнообразным придворным забавам, а также его интеллектуальные интересы. Она любила музыку, танцы, содержательные беседы, с удовольствием наблюдала за турнирными поединками. Участвуя в них, король всегда привязывал к копью знак ее благосклонности. Соблюдая придворные традиции, он сочинял для нее стихи и песни, например:

Как остролист всегда зеленИ не меняет цвет,Так и я буду истинно веренСвоей даме сто лет [82].

Генрих охотно говорил окружающим, что «по-настоящему любил ту, на которой женился» [83]. Отцу Екатерины он писал: «Если бы я до сих пор был свободен, то выбрал бы ее в жены прежде всех остальных» [84]. В молитвеннике своей матери, Елизаветы Йоркской, который король подарил супруге, есть надпись: «Я ваш, Генрих К., навеки». После каждой полуденной трапезы его можно было застать в покоях Екатерины, где он обсуждал политику, богословие или книги, принимал посетителей либо просто проводил время за «всегдашней приятной беседой с королевой» [85]. Генрих часто ужинал у супруги и всегда слушал вместе с нею вечерню. Его главным желанием было приносить радость королеве.

Екатерина обожала его и обращалась к нему по-разному: «ваша милость», «супруг мой» или «мой Генрих». Вскоре после свадьбы духовник Екатерины говорил, что она пребывает «в величайшей радости и удовлетворении, какие только возможны» [86]. Для полного счастья королевской чете не хватало лишь сына, наследника престола.

От своего бережливого отца Генрих VIII унаследовал огромное состояние, которое оценивалось в 1 250 000 (около 375 миллионов) фунтов стерлингов. «Плодородная и изобильная земля Англии в то время процветала, имея в избытке богатство и достаток, в ней царили мир и благодать» [87]. При Тюдорах страна после тридцати лет династических войн наслаждалась покоем и даруемыми им преимуществами.

Вскоре появился план коронации нового монарха, которая должна была стать первой в череде многих последующих демонстраций пышного великолепия, коими характеризуется все правление Генриха. Запасы алой, белой и зеленой материи, необходимой для облачения придворных, закончились, и хранителю Главного гардероба пришлось делать во Фландрии новые заказы. Портные, вышивальщики и ювелиры едва справлялись с работой [88].

Двадцать первого июня король и двор переехали в Тауэр, где монархи по традиции проводили некоторое время перед коронацией. Главная, или центральная, башня замка, после побелки в 1234 году известная как Белая, была воздвигнута Вильгельмом Завоевателем в 1080 году для защиты Лондона. В то время королевские покои занимали ее верхние ярусы. Впоследствии другие правители возводили новые башни, создав кольцо внешних укреплений, а в XIII и XIV столетиях все монархи, от Генриха III до Ричарда II, приложили руку к созданию внутри них роскошного дворца.

Генрих III отстроил главный холл и покои к востоку от внутреннего двора, между тремя башнями — Белой, Уэйкфилд и Ланторн. Главный холл имел крутую деревянную кровлю, высокие окна и каменные колонны (к концу XVI столетия он уже лежал в руинах). При Эдуарде I был сооружен королевский проход к воде под башней Святого Фомы, c XVI века известный как Ворота предателей. К тому моменту члены двора пользовались воротами, построенными Эдуардом III у башни Крейдл (Колыбельной). Гардеробную башню со времен Средневековья использовали для хранения королевских одежд и занавесов.

Тауэр был любимой резиденцией Эдуарда IV, который разделил большую палату Генриха III на зал для аудиенций, личный покой и спальню. Генрих VII пристроил к башне Крейдл галерею, а башню Ланторн превратил в королевские апартаменты со спальней и уборной; при Генрихе VIII здесь появился ренессансный алтарь, «отделанный по краям под старину» [89]. Позже в этих комнатах висели гобелены с изображением сирийского царя Антиоха, будто бы сотканные Екатериной Арагонской, Екатериной Парр и Марией I. Генрих VII тоже внес свой вклад в обустройство Тауэра — построил башню для библиотеки рядом с Королевской башней, где находилась спальня Генриха VIII и откуда начиналась галерея, пересекавшая сад [90].

В Тауэре веками помещались зверинец (в XVI веке львов держали в Львиной башне), арсеналы, монетный двор и сокровищница. До 1661 года драгоценности короны хранились в Вестминстерском аббатстве. Тауэр — крепость в центре Лондона — еще не приобрел зловещей репутации, но тем не менее связывался в сознании Генриха с несчастьями. Его мать умерла там при родах, а ее братья, известные как «принцы в Тауэре», по широко распространенному убеждению, были убиты Ричардом III в стенах крепости. Генрих редко посещал Тауэр, хотя по его приказу там осуществляли некоторые работы: Белая башня получила декоративные навершия, а вдоль Тауэрской пристани впервые поставили пушки. Для королевской резиденции Тауэр был слишком старомодным, промозглым, сырым и зловонным: окружавший его ров превратился в свалку. Тем не менее ко времени коронации Генриха королевские покои были обновлены и украшены яркими полотнищами — красными, зелеными и белыми (последние два цвета являлись фамильными для Тюдоров).

Двадцать второго июня король провел церемонию вроде той, что в 1399 году устроил по случаю своей коронации Генрих IV, и пополнил орден Бани двадцатью шестью новыми членами [91], многие из которых были его ближайшими друзьями и служили ему в личных покоях. Все они сперва совершили ритуальное омовение, затем подавали королю блюда за обедом и участвовали в ночном бдении в нормандской часовне Святого Иоанна внутри Белой башни, самой древней из сохранившихся королевских молелен. До Реформации ее украшали прекрасные стенные росписи, витражи и разноцветная алтарная преграда (все это исчезло к 1550 году).

На следующий день, 23 июня, весь Лондон с ликованием наблюдал за блестящей процессией: король и королева проследовали через Чипсайд, Темпл-Бар и Стрэнд к Вестминстерскому дворцу. Лондон все еще оставался средневековым городом, обнесенным стеной, хотя за ее пределами быстро разрастались предместья: вдоль Стрэнда стояли величественные дома знати со спускавшимися к реке садами. На фоне неба четко вырисовывались шпили готического собора Святого Павла и восьмидесяти других церквей. Процветающий и оживленный, Лондон был сильно перенаселен — узкие улицы и стоявшие вплотную друг к другу дома с выступающим вторым этажом создавали ощущение скученности; главной городской магистралью для большинства жителей служила Темза.

В честь коронации здания на пути следования процессии были увешаны гобеленами, из питьевых фонтанчиков, присоединенных к водопроводу, текло бесплатное вино. Генрих ехал верхом под пологом, который несли бароны Пяти портов, перед ним выступали герольды. Король был великолепен в своем златотканом камзоле, расшитом драгоценными камнями, и в отороченной горностаем мантии из малинового бархата; на плечо его была надета перевязь с рубинами. Екатерину, в вышитом платье из белого атласа и горностаевой мантии, везли за ним в носилках, с которых свисали полотнища белого шелка и золотые ленты. Дамы королевы в одеяниях из голубого бархата ехали сзади на одинаковых лошадях [92]. Из окна дома на Чипсайде за происходящим наблюдала Маргарет Бофорт; преисполненная чувств, она плакала от радости.

Ближе к вечеру король и королева прибыли в Вестминстерский дворец, где с XI века заседало королевское правительство, — главную лондонскую резиденцию монарха. То был обширный комплекс каменных и деревянных построек, занимавший территорию площадью в шесть акров. Бо́льшая часть дворца в XIII веке, при Генрихе III, подверглась перестройке, не затронувшей, однако, великолепный Вестминстер-холл, возведенный в 1097–1099 годах по велению Вильгельма II Рыжего (Руфуса); впечатляющая крыша, державшаяся на открытых деревянных балках, была установлена на здании в 1394 году при Ричарде II. В Вестминстер-холле заседали суды — Королевской скамьи (уголовный), Канцлерский (или Суд справедливости) и Общих тяжб, — а в главном холле собственно дворца, который называли Белым, собиралась Палата лордов. То есть места для крупномасштабных придворных церемоний там не хватало.

Королевские покои, которые ремонтировали при Эдуарде IV и Генрихе VII, хранили следы поблекшего великолепия былой эпохи. Генрих VIII, как и его отец, использовал в качестве опочивальни огромную Расписную палату Генриха III, размером 86 на 26 футов. Над ложем короля находилась фреска XIII века, выполненная в красно-синих тонах с добавлением золотой и серебряной краски и изображавшая коронацию святого Эдуарда Исповедника, а на соседних стенах красовались росписи со сценами сражений ветхозаветных времен. Стоявший неподалеку от реки дворец плохо отапливался, внутри его царила сырость; для защиты от сквозняков двери завешивали коврами. На замусоренном переднем дворе с часовой башней и фонтаном толпились нищие. Тем не менее в первые годы правления Генрих проводил в Вестминстере много времени.

Всю ночь перед коронацией король и королева бодрствовали в часовне Святого Стефана, заложенной королем Стефаном в XII веке (Эдуард III, реконструировав ее в XIV веке, велел написать фрески, на которых были запечатлены он сам и его многочисленное семейство).

В Иванов день — воскресенье, 24 июня, — Генрих и Екатерина, облаченные в малиновые королевские мантии, прошествовали в Вестминстерское аббатство по усыпанной цветами и травами ковровой дорожке из полосатой ткани [93]; перед ними шли представители знати в подбитых мехом мантиях алого цвета. Как только фигура короля скрылась в аббатстве, толпа разорвала ковер в клочья, которые люди взяли себе на память [94].

«Этот день озаряет лучом святости молодого человека, который составляет неувядающую славу нашего времени! — восклицал Томас Мор. — Этот день — конец нашего рабства, источник нашей свободы, начало радости. Отныне вольные люди с сияющими лицами выбегают навстречу своему властителю» [95].

После приветствий от пэров Генрих произнес коронационную клятву и был помазан миром, затем архиепископ Уорхэм возложил ему на голову корону святого Эдуарда Исповедника [96]. Хор громогласно пел «Te Deum Laudamus», пока тридцать восемь епископов вели новопосвященного монарха к трону, где первейшие из его подданных принесли присягу на верность ему.

Главным среди певчих в тот день был доктор Роберт Фейрфакс, которому предстояло в будущем прославиться в качестве «главного музыканта страны» [97]. Выпускник Кембриджа, Фейрфакс первым получил ученую степень по музыке в Оксфорде. Генрих прослышал о его славе органиста и хормейстера аббатства Сент-Олбанс и убедил стать джентльменом (взрослым певцом) Королевской капеллы. Фейрфаксу поручили написать большие полифонические мессы и мотеты для капеллы, а также светские баллады для двора. Ему платили всего 9 фунтов, 2 шиллинга и 6 пенсов (9,12 фунта стерлингов) в год, то есть меньше, чем королевскому садовнику, однако каждый Новый год музыкант дополнительно получал щедрое вознаграждение за сочинение гимнов и копирование нот.

Королева получила свою тяжелую золотую диадему, украшенную сапфирами, рубинами и жемчугом [98], во время гораздо более короткой церемонии. Когда королевская чета покинула аббатство, на голове у Генриха была облегченная «имперская», или арочная, корона, а на плечах — бархатная мантия на горностаевом подкладе. Толпа приветствовала своего повелителя, звучал орган, трубили трубы, гремели барабаны, звенели колокола, возвещая, что Генрих VIII «славно коронован на радость всей стране» [99].

Король и королева во главе большой процессии отправились обратно в Вестминстер-холл на коронационный пир, «такой великолепный, какого не знал сам Цезарь» [100]. Когда все расселись, зазвучали фанфары, и герцог Бекингем с графом Шрусбери въехали в зал верхом, дабы объявить, что «роскошное, вкуснейшее и нежнейшее мясо [доставлено] в изобилии» [101]. После второй перемены блюд Защитник короля, сэр Роберт Дайммок, проехался по залу взад-вперед на своем рысаке, а затем бросил наземь перчатку, вызывая на поединок любого, кто посмеет оспорить титул короля. Генрих наградил его золотым кубком. После банкета «состоялся турнир, продолжавшийся до полуночи» [102].

Празднества продолжались несколько дней:

Чтобы сделать коронацию еще более торжественной, в угодьях Вестминстерского дворца проводились рыцарские поединки и турниры. Для удобства царственных зрителей возвели павильон, покрытый гобеленами и увешанный дорогой аррасской тканью. Рядом установили необычный фонтан, над которым соорудили нечто вроде замка, увенчанного короной, с зубцами из роз и золоченых гранатов, стены покрасили в белый цвет [с] зелеными ромбами, внутри которых были роза, гранат, колчан со стрелами или буквы «Г» и «Е», все позолоченные.

На стенах [замка] также вешали для обозрения гербовые щиты участников турниров, а в определенные дни изо рта замковых горгулий лилось красное, белое и бордоское вино. Устроителями поединков были лорд Томас Говард, наследник графа Суррея, адмирал сэр Эдвард Говард, его брат лорд Ричард Грей, сэр Эдмунд Говард, сэр Томас Найвет и эсквайр Чарльз Брэндон. Затрубили трубы, и свежие молодые кавалеры и дворяне вышли на поле боя. Все участники были великолепно одеты [103].

Бросавшие вызов надевали золотые шлемы с перьями и называли себя «рыцарями Дианы». Среди них были Эдвард Невилл, Эдвард Гилдфорд и Джон Печи, а защитники, принимавшие вызов, именовали себя «рыцарями Паллады». Чарльз Брэндон отличился в поединке с могучим соперником из Германии — немцем: «он так ударил немца по голове», что у того пошла кровь из носа, и его, побежденного, увел [104].

На следующий день в честь Дианы, богини охоты, в миниатюрном парке и замке, которые устроили на турнирной площадке, загоняли и убивали оленей. Затем окровавленные туши, подвешенные на шестах, преподносили королеве и ее дамам [105].

Конец празднествам положила смерть Маргарет Бофорт, которая ушла в мир иной 29 июня, на следующий день после того, как король достиг совершеннолетия. На смертном одре она убеждала Генриха взять себе в наставники строгого и набожного Джона Фишера, епископа Рочестера, ее духовника, сподвижника-гуманиста и помощника в образовательных проектах. Фишер, который сделал блестящую научную карьеру и прославился как «самый святой и ученый прелат в христианском мире» [106], был человеком твердых принципов и глубокой искренности; он носил власяницу под церковной мантией, спал на жестком соломенном тюфяке, регулярно бичевал себя, а питался в основном хлебом и похлебкой. Маргарет, его покровительница, считала, что Фишер, который не был льстецом, в отличие от большинства епископов, станет подходящим человеком для руководства молодым и неопытным королем. Однако нет никаких свидетельств того, что Генрих всерьез прислушивался к мнению Фишера.

После кончины леди Маргарет король приказал, чтобы церковные колокола звонили шесть дней. Епископ Фишер воздал должное добродетелям покойной в речи, произнесенной на ее похоронах в Вестминстерском аббатстве, а Эразм, друг Фишера, написал эпитафию.

Итак, Генрих VIII достиг совершеннолетия и начал самостоятельно править своим королевством.

3

«Принц, славный великолепием и щедростью»

В 1509 году, обнаруживая замечательный дар предвидения, некий венецианец писал о Генрихе VIII: «В будущем весь мир заговорит о нем» [107]. В то время монархи и царствовали, и правили, поэтому личные качества короля могли сильнейшим образом отражаться на вверенной ему стране. Мало кто из суверенов оставил боле глубокий след на состоянии общественных институтов и в сознании народа, как Генрих. Он возбуждал в своих современниках «отрадное, исполненное благоговейного страха почтение» [108].

Монархов в XVI столетии воспринимали как полубожественных существ; король был не только человеком, но и помазанником Божьим, наместником Всевышнего на земле, призванным «по божественному праву» властвовать над своими подданными. Со времен Средневековья в короле видели две ипостаси, смертную и «королевскую», в которой воплощалась его безграничная власть. Поэтому монархи именовали себя во множественном числе — «мы». Таким образом, государь был обособлен от своих подданных [109], его наделяли способностью проникать мыслью в тончайшие нюансы жизни государства, недоступные разумению простых смертных. «Над королями Англии всегда стоял один лишь Бог», — заявлял Генрих членам своего суда [110].

Институт монархии считался настолько священным и неприкосновенным, что, если кто-то из подданных подвергал сомнению или критиковал действия суверена, это расценивалось едва ли не как святотатство. «Принцев положено слушаться по велению Господа; именно так, и слушаться беспрекословно», — писал Стивен Гардинер, епископ Винчестера [111]. Король имел право ожидать от своих подданных такого же почитания и повиновения, какие сам проявлял в отношении Бога, так как существовало убеждение, что закон короля — это Закон Божий [112]. Монарх вершил Господню волю, когда объявлял свою, а значит, не мог ошибаться. Становится понятно, почему измена считалась самым серьезным преступлением и влекла за собой такую суровую кару.

Обычно за предательство приговаривали к повешению, потрошению и четвертованию, хотя для пэров король обычно заменял эту казнь на усекновение головы. Изменников, заявлял Генрих, следует карать жестоко «для примера и во устрашение другим» [113]. В 1541 году король гневно порицал своих советников за то, что те не отправили в Тауэр негодяев, которые ограбили Виндзорский замок; «Можно подумать, вы не видите разницы между намерением ограбить короля и попыткой сделать то же самое по отношению к простолюдину» [114]. Воров тотчас же отвезли в Тауэр.

Так как король правил «милостью Божьей», он нес серьезнейшую моральную ответственность перед своими подданными, и Генрих VIII ясно сознавал это, о чем свидетельствуют высказывания вроде следующего: «Находясь в таком положении, как я...» [115] В Боге он видел своего союзника и в начале правления говорил венецианскому послу, что во всем мире никто, кроме него, не сохранил веры, «а потому Господь Всемогущий, знающий это, споспешествует моим делам» [116]. От королей, которым было отведено особое место на небесах, ожидали, что они будут показывать хороший пример остальным людям. Главными обязанностями короля, перечисленными в коронационной присяге, были защита королевства, поддержка Церкви и обеспечение справедливого правосудия. Монарх также являлся «источником чести», то есть мог присваивать дворянские титулы и возводить в рыцарское достоинство, а во время войны командовал своим войском.

Не будучи, строго говоря, абсолютными монархами, правители из династии Тюдоров несли всю полноту ответственности за то, как идут дела в королевстве. Парламент, Тайный совет, государственные чины, судьи, шерифы и мэры — все они осуществляли власть от имени короля. Таким образом, королевская власть являлась объединяющей силой для страны.

При Тюдорах английская монархия достигла небывалых высот. Упрочились позиции королевской власти. Престиж суверенов увеличивался благодаря все более изощренному церемониалу — он затрагивал все стороны их жизни, в высшей степени публичной, — а также пышности и символизму, призванными сделать образ короля более привлекательным. Строительство и украшение королевских дворцов вместе с поездками по стране представляли собой два аспекта этой политики: король нуждался в том, чтобы его видели, в том, чтобы сохранять контакт со своими подданными, и, наконец, в том, чтобы производить впечатление на них и иностранцев, демонстрируя свое величие. Генрих VIII стал первым английским королем, которого именовали «ваше величество», а не «ваша милость» или «ваше высочество»; иностранные послы начали обращаться к нему так еще до 1520 года. Как и другие европейские монархи, Генрих находился под влиянием учения гуманистов о государстве, в котором особое значение придавалось сильной централизованной власти, династической преемственности и упрочению владычества короля.

«Король есть жизнь, глава и вершитель всего, что делается в Англии», — писал сэр Томас Смит [117]. Более чем за столетие до Людовика XIV в короле видели воплощение государства [118].

Идейную основу монархии Тюдоров составляло представление о королевском величии. С учетом повсеместной неграмотности и большой важности внешних атрибутов статуса для тогдашней культуры намеренная демонстрация королем и его придворными своей власти и своего высокого положения имела огромное значение: иностранцев впечатляло могущество королевства, талантливые люди стремились попасть на службу к столь ослепительному монарху. Великолепие (majestas по-латински) было рассчитано на то, чтобы поразить зрителей; оно могло создавать иллюзию богатства и власти, не соответствовавшую реальности, и, таким образом, являлось весьма эффективным инструментом пропаганды.

Средневековые монархи, конечно, понимали ценность внешнего блеска, но лишь начиная с Эдуарда IV (1461–1483) идея королевского величия стала насаждаться официально и заняла центральное место в этикете и обычаях двора. Эдуард IV имел «самый роскошный двор, какой только можно найти в христианском мире» [119].

Эдуард и его преемники лишь подражали герцогам Валуа, правившим Бургундией в XV столетии, которые создали настоящий культ величия и задавали тон во вкусах, церемониале и культуре для всей Европы. Бургундские герцоги нанимали на службу архитекторов, художников, музыкантов, ученых и тем повышали свой престиж.

К началу правления Генриха VIII бургундский двор уже прекратил свое существование [120], но его влияние ощущалось повсюду. Итальянский писатель Бальдассаре Кастильоне в своей книге «Придворный» утверждал, что совершенному правителю «подобает... быть весьма щедрым и великодушным, одаривая всех без скупости... задавать великолепные пиры, устраивать празднества, игры, публичные представления» [121].

Генрих VIII олицетворял этот идеал, и его двор был самым великолепным за всю историю Англии. Генрих располагал достаточным состоянием, чтобы тратить невероятные суммы на дворцы, наряды, развлечения и в целом на поддержание королевского образа жизни, к тому же он мог проявлять щедрость, которой люди ожидали от великого правителя. Уже в начале правления он вознамерился превзойти блеском своих европейских соперников — короля Франции и императора Священной Римской империи, каждый из которых обладал средствами, по меньшей мере вчетверо превосходившими его собственные. Умело пуская пыль в глаза, Генрих достиг своей цели. Сам он являл собой воплощение величия: могучий, внушительный с виду, от природы властный и обладавший большим чувством собственного достоинства. Он вел себя и поступал как король.

Генрих использовал свои способности наилучшим образом. У него был особый дар: находить и брать к себе на службу талантливых людей, таких как кардинал Уолси и Томас Кромвель. Делегировав этим подручным значительную часть своей власти и предоставляя им воплощать в жизнь свою стратегию, он контролировал их и имел обо всем свое мнение. «Если бы моя шапка прознала, что у меня на уме, я бросил бы ее в огонь», — однажды сказал он [122]. Бесспорно, именно Генрих определял политический курс страны. Если кто-либо осмеливался перечить ему, он грозно заявлял: «В этом королевстве нет другой столь благородной головы, но я могу ее снести» [123