Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Zsolnay, Paul

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

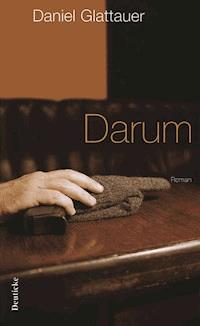

Gerold Plassek ist Journalist bei einer Gratiszeitung. Bei ihm im Büro sitzt der 14-jährige Manuel, dessen Mutter im Ausland arbeitet. Er beobachtet Gerold beim Nichtstun und ahnt nicht, dass dieser Versager sein Vater ist. Gerold fehlt jeder Antrieb, die Stammkneipe ist sein Wohnzimmer und der Alkohol sein verlässlichster Freund. Plötzlich kommt Bewegung in sein Leben: Nach dem Erscheinen seines Artikels über eine überfüllte Obdachlosenschlafstätte trifft dort eine anonyme Geldspende ein. Das ist der Beginn einer Serie von Wohltaten, durch die Gerold immer mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückt. Und langsam beginnt auch Manuel, ihn zu mögen … – Ein so spannender wie anrührender Roman, der auf einer wahren Begebenheit beruht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Deuticke E-Book

Daniel Glattauer

Geschenkt

Roman

Deuticke

Als Wunder von Braunschweig wird eine Serie zahlreicher anonymer Bargeld-Spenden in Braunschweig an soziale und karitative Einrichtungen sowie unverschuldet in Not geratene Einzelpersonen bezeichnet, die im November 2011 begann.

ISBN 978-3-552-06271-9

Alle Rechte vorbehalten

© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2014

Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien

Schutzumschlaggestaltung und Fotografie: Lowlypaper/Marion Blomeyer

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen

finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke

Datenkonvertierung E-Book:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

KAPITEL EINS

Manuel

Meinen Sohn hätte ich mir anders vorgestellt. Ich blickte manchmal vom Bildschirm auf und tat so, als würde ich nachdenken. Eigentlich beobachtete ich aber Manuel – nämlich dabei, wie er sich unbeobachtet fühlte, und er sah gar nicht souverän dabei aus. Ich hielt es offen gestanden für eine Zumutung, dass er Manuel hieß, eine Zumutung ihm und mir gegenüber. Warum hatte man mich nicht gefragt? Ich hätte Manuel nicht zugelassen, ich hätte Manuel verhindert, Manuel, den Namen, jedenfalls. Manuel, den Menschen … was soll ich sagen, das war eben höheres Schicksal. Mein Schicksal war regelmäßig eine Spur zu hoch für mich. Okay, wenn es wenigstens jemals oben geblieben wäre. Aber nein, irgendwann kam jedes meiner höheren Schicksale zu mir herunter und sagte »Guten Tag«. In diesem Fall in Form meines vierzehnjährigen Sohnes.

Der zehnte Tag mit Manuel an meiner Seite verlief unspektakulär, wie beinahe alle Montage in diesem Jahr. Dienstage eigentlich auch. An Mittwochen nahm ich mir oft frei, und der Rest der Woche verging irgendwie automatisch. Die Bedeutung dieses Montags erschloss sich mir erst sehr viel später, und da habe ich durchaus Hochachtung vor meinem dreiundvierzig Jahre alten und von Alkohol empfindlich getrübten Gedächtnis, dass es in der Lage war, im Nachhinein so viele Bilder und O-Töne zusammenzutragen, die meisten von meinem Sohn, der bei mir im Büro saß und Schulaufgaben machte oder zumindest so tat.

»Und, kommst du zurecht?«, fragte ich.

»Warum soll ich nicht zurechtkommen?«

Vielleicht waren alle vierzehnjährigen Vollpubertären mit Graswuchs über der Oberlippe und einer Stimmlage zwischen unsachgemäß bedienter Violine und vergammeltem Bass so abweisend, keine Ahnung, mich nervte es jedenfalls.

»Ich will nicht wissen, warum du nicht zurechtkommen sollst, ich will wissen, ob du zurechtkommst oder nicht«, erwiderte ich.

»Wer hat behauptet, dass du wissen willst, warum ich nicht zurechtkommen soll?«, fragte er.

Er fragte es deshalb, weil er wusste, dass ich mich auf so eine stumpfsinnige Diskussion sicher nicht einlassen würde und dass unser Dialog damit beendet war. Eines der Probleme in meiner noch ziemlich neuen Beziehung zu meinem Sohn war nämlich, dass mich Manuel nicht ausstehen konnte. Das erklärte auch all die trüben, leeren und über der Gähngrenze gelangweilten Blicke, mit denen er mich nun schon die zweite Woche bedachte. Sie spiegelten nur wider, was er sah: mich. Hätte er gewusst, dass ich sein Vater war, hätte er mich zwar wahrscheinlich auch nicht gemocht, aber er wäre vielleicht gnädiger zu mir gewesen.

Nein, er wusste es nicht. Und ich wusste es offen gestanden auch erst seit wenigen Wochen.

Alice

Im Frühsommer hatte mich Alice angerufen und bedauert, dass wir überhaupt keinen Kontakt mehr hatten. Ob wir uns nicht wieder mal treffen wollten, sie hätte jede Menge Neuigkeiten. Mit Alice hatte ich eigentlich nicht mehr gerechnet. Mit Tanja, mit Kathi, mit Brigitte, vielleicht mit Corinna, ja eventuell sogar mit Sonja, aber nicht mit Alice. Ich hätte auch niemals gedacht, dass es ihr noch in diesem Leben leid tun könnte, keinen Kontakt mehr zu mir zu haben, nach ihrem damaligen Abgang, aber so konnte man sich in den Menschen täuschen, in den Frauen sowieso, da war ich gewissermaßen ein Naturtalent.

»Ja, sicher, treffen wir uns, gerne. Wo?«, fragte ich.

»Am besten bei mir«, sagte sie.

Am besten bei mir. Diese Worte übten eine ziemliche Faszination auf mich aus, und wenn Männer es schaffen, hier nicht in eine ganz bestimmte Richtung zu denken, noch dazu im Frühsommer, in dem sie überdies gerade ungebunden sind, dann herzlichen Glückwunsch. Ich schaffte es jedenfalls nicht. Um die drei Tage bis zu der Verabredung zu überbrücken, kramte ich die alten Fotos von Alice hervor, von unserem Wochenende in Hamburg, und ich hoffte, dass sie nicht mehr als ein halbes Kilo pro Jahr zugenommen hatte. Mit siebeneinhalb Kilo mehr könnte ich leben.

Wir hatten übrigens nur dieses einzige Hamburg-Wochenende gemeinsam verbracht, denn ich war damals noch mit Gudrun verheiratet gewesen, und Gudrun war im ungefähr siebenten Monat schwanger mit Florentina, was Alice beim Rückflug aus Hamburg zu meinem Leidwesen spitzgekriegt hatte, weil ich immer dann, wenn ich Angst habe, sozusagen ein offenes Buch bin. Und ich habe beträchtliche Flugangst. Ich kann niemandem verübeln, falls er jetzt denkt, dass ich ein Riesenarschloch war oder sogar noch bin, aber es ist eben nicht immer alles so, wie es aussieht, selbst wenn es verdammt danach aussieht. Doch zurück zum Wiedersehen mit Alice.

Eigentlich genügten mir die paar Sekunden an der Türschwelle, um zu erkennen, dass ich mich umsonst rasiert hatte. Ich brauche jetzt also gar nicht groß zu schildern, wie phantastisch man fünfzehn Jahre später noch immer aussehen konnte und wie gut es einem zu Gesicht stand, wenn man schnurgerade seinen Weg gegangen war, weil das im Fall Alice für mich leider überhaupt keine Rolle mehr spielte, da ich keine Rolle mehr für sie spielte. Sie hatte Medizin fertig studiert und arbeitete bei so was wie Ärzte ohne Grenzen, nur insofern dann doch begrenzt, als die ausschließlich Projekte in Afrika betreuten. Und Alice war gerade auf dem Sprung nach Somalia, wo sie ab September ein halbes Jahr lang einen neuen Stützpunkt aufbauen sollte. Das musste sie ausgerechnet mir, den sie nach einer Wochenend-Affäre vor fünfzehn Jahren zum Teufel geschickt hatte, ganz dringend berichten. Ich wusste nur noch nicht, warum.

»Und, Geri, was machst du so?«, fragte sie.

Das war doppelt beleidigend. Geri hieß, dass ich in ihren Augen für Gerold noch immer nicht reif genug war. Und was machst du so klang ganz danach, dass sie mir nicht zutraute, etwas mehr als nur so zu machen, so ins Blaue, so aus dem Ärmel, so nebenbei. Vermutlich sah man es mir an.

»Ich bin noch immer Journalist, aber nicht mehr bei der Rundschau, sondern bei einer kleineren … äh … Gratiszeitung, die wirst du nicht kennen. Ich betreue dort das Ressort Soziales.«

»Soziales? Das finde ich wunderbar«, sagte sie.

»Ja, wunderbar.«

»Und wo habt ihr eure Redaktion?«, fragte sie.

»In der Neustiftgasse.«

»Und hast du da ein eigenes Büro?«

Ich fand mein Leben ja auch nicht gerade spektakulär, aber eine etwas spannendere Nachfrage zum Thema Fünfzehn Jahre Gerold Plassek hatte ich schon verdient, fand ich.

»Ja, ich hab einen kleinen Büroraum.«

Beides war maßlos übertrieben, sowohl Büro als auch Raum, nur klein war richtig.

»Sehr fein«, sagte sie.

Dann druckste sie ein bisschen herum. Und schließlich erzählte sie mir von ihrem prächtigen Kind, das sie ganz allein großgezogen hatte. Es war ein Bub. Ein bereits großer Bub. Er war vierzehn Jahre alt. Er war ein Musterschüler, ging ins Gymnasium, hatte dort viele, viele, viele, ja unzählige Freunde, die dafür sorgten, dass er so fest verwurzelt war, dass er sich praktisch nicht mehr vom Fleck rühren konnte. An ein halbes Jahr Somalia war für ihn nicht im Traum zu denken. Er musste in Wien bleiben. Er konnte bei ihrer Schwester Julia wohnen und war weitgehend versorgt, bis auf …

»Du hast einen vierzehnjährigen Sohn?«, fragte ich.

»Ja, genau.«

»Ich hab eine fünfzehnjährige Tochter.«

»Ja, ich weiß, ich kann rechnen«, sagte sie beziehungsweise fauchte sie wie Leslie, die Siamkatze meiner Exfrau, wenn man ihr zu nahe kam.

Ihr Bub war also weitgehend versorgt, fuhr sie fast schon übertrieben freundlich fort, bis auf die Nachmittage, die Zeit zwischen Schule und Julia sozusagen. Ihre Schwester Julia war nämlich Tanz- oder Fitnesstrainerin oder beides, und nachmittags gab sie daheim immer ihre Musikgymnastikstunden. Und da dachte Alice interessanterweise an mich, konkret an mich und meinen Büroraum.

»Manuel kann dort seine Hausaufgaben machen«, sagte sie.

Manuel? Nein, das konnte er nicht. Das ging nicht. Das war unmöglich. Das ließ der Chef nicht zu. Und würde er es zulassen, dann würde ich nicht zulassen, dass er es zuließ. Ich und ein vierzehnjähriger Bub namens Manuel, den ich weder kannte noch kennenlernen wollte, zu zweit in dieser tristen Kammer, das ging einfach nicht. Schon der Gedanke an einen Gedanken daran war denkunmöglich.

»Du hast doch sicher hundert Freunde, warum kommst du da ausgerechnet zu mir?«, fragte ich.

»Ich dachte, du und Manuel, das passt vielleicht.«

»Ich und ein fremder Vierzehnjähriger? Kannst du mir einen einzigen Grund nennen, warum das passen sollte?

»Einen einzigen?«

»Ja, nur einen einzigen«, wiederholte ich.

»Weil du Manuels Vater bist.«

»Was?«

»Weil du Manuels Vater bist.«

»Sag das noch mal.«

»Weil DU Manuels Vater bist.«

Das war tatsächlich ein Grund. Er löste bei mir eine dieser tiefen traumatischen Krisen aus, von denen es heißt, dass man dabei in einen Schockzustand verfällt und die Fakten aus Selbstschutz von sich wegschiebt, bis sie sich irgendwann nicht mehr wegschieben lassen und in die für Katastrophen zuständigen Gehirnzellen einsickern. (Die waren bei mir zum Glück in ständiger Bereitschaft.) Ich saß einige Stunden bei Alice, und wir tranken ein Glas Cognac – also es waren ein Glas und eine halbe Flasche, und Alice mochte keinen Cognac.

Sie saß kerzengerade auf der Sofakante und erklärte mir ausführlich, warum es besser war, dass sie mir meinen Sohn vierzehn Jahre lang verschwiegen hatte. Aber man konnte es auch auf eine kurze Formel bringen: Sie und Manuel hatten von mir als Vater eben in jeder Hinsicht nichts beziehungsweise in keiner Hinsicht irgendetwas zu erwarten gehabt. Das machte mich gleichzeitig wütend und traurig. Wütend deshalb, weil man sich so etwas nicht unbedingt sagen lassen musste als frischgebackener Vater. Und traurig deshalb, weil es wahrscheinlich stimmte.

Diesmal erwarteten sie aber etwas von mir, und da schaffte ich es einfach nicht, nein zu sagen. Es ging aber ohnehin nur um zwei, drei Stunden pro Tag, und das über lächerliche zwanzig Wochen. Und ich war ja auch irgendwie neugierig auf meinen Sohn.

»Weiß er, dass ich sein Vater bin?«, fragte ich.

»Noch nicht.«

»Mir wäre es nämlich lieber …«

»Ja, das dachte ich mir«, sagte sie.

Sie hatte ihren Sohn bereits auf einen »guten Freund aus alten Zeiten« vorbereitet.

»Sehr gut«, sagte ich.

Ein erstaunliches Geschenk

Es war also der zehnte Arbeitstag mit Manuel im Blickwinkel, und meine Neugierde auf einen eigenen Sohn war bereits sattsam gestillt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir beide es hier noch Tage, Wochen oder gar Monate miteinander aushalten würden, und wenn ich mir sein Gesicht ansah, konnte ich mir erst recht nicht vorstellen, dass er es sich vorstellen konnte. Das Schlimmste war, dass er einfach nicht bereit war, in menschenwürdiger Weise mit mir zu kommunizieren, egal welches Thema ich wählte.

»Beatles oder Stones?«, fragte ich zum Beispiel. Das war doch die Frage für einen Vierzehnjährigen! Ein einziges Wort hätte mir genügt, ich hätte sofort das Popgeschichte-Album eines halben Jahrhunderts für ihn aufgeblättert.

»Wie meinst du Beatles oder Stones?«, erwiderte er.

»Welche Musik gefällt dir besser, die von den Beatles oder die von den Rolling Stones?« Schon für diese Langversion, die klang, als würde man einem Alzheimer-Kranken einen Witz erklären, verachtete ich mich selbst.

»Muss ich darauf antworten?«, demütigte er mich weiter.

»Nein, du musst nicht antworten, aber es hätte mich einfach interessiert«, erwiderte ich.

»Also gut, mir gefällt beides nicht besonders.«

»Was für eine Musik gefällt dir denn besonders?«, setzte ich nach.

»Das kommt darauf an.« Ein Hoffnungsschimmer.

»Worauf kommt es an?«, fragte ich.

»Es kommt darauf an, welche Musik gerade gespielt wird.«

»Ja, darauf kommt es im Grunde immer an«, erwiderte ich. Damit war das Thema beendet. Und ich schwor mir, nie mehr das Wort an Manuel zu richten. Und wenn er mich weiter ächtete, würde ich ihn luftdicht verpacken und per Luftpost zu seiner Mama nach Somalia schicken.

Nun aber geschah etwas Außergewöhnliches, das diesen Tag für mich so nachhaltig besonders machen sollte: Norbert Kunz, mein Chef, rief mich in sein Büro. Es ging um einen Artikel in der Donnerstagsausgabe von Tag für Tag, der von mir stammte. An dieser Stelle muss ich ein bisschen ausholen, um meine Daseinsberechtigung und meine Aufgabengebiete bei der vom Großhandelskonzern Plus herausgegebenen Gratis-Tageszeitung Tag für Tag zu erläutern.

Nach meinem Absprung von der Rundschau – okay, es war eher ein Absturz als ein Absprung – holte mich Norbert Kunz zu Tag für Tag. Er hatte meine journalistische Arbeit immer sehr geschätzt, außerdem waren sein Vater und der Papa meiner Exfrau Gudrun enge Freunde, die noch dazu gemeinsam Golf spielten. Man sagt ja immer, Blut sei dicker als Wasser, aber so dick wie Golf ist nicht einmal Blut.

Am liebsten hätte ich in der Kultur-Abteilung gearbeitet, aber erstens gab es keine, weil Tag für Tag ein weitgehend kulturloses Blatt für ein weitgehend kulturloses Publikum war, und zweitens konnte ich es mir ohnehin nicht aussuchen. Ich war für die bunten Meldungen zum Tag zuständig und betreute die Leserbriefspalte. Wenn Sie sich fragen, was es bei Leserbriefen zu betreuen gab, dann sollten Sie einmal sehen, wozu Leser von Tag für Tag fähig waren. Mein drittes Aufgabengebiet war schließlich Soziales. Das nannte ich immer, wenn mich wer fragte, was ich so tat und worüber ich schrieb. Es klang freilich sozialer und vor allem aufwendiger, als es war. Denn abgesehen von einem Seebeben mit zehntausend Toten – darunter aber bitte mindestens fünf Österreicher – war Tag für Tag kein Elend elendig genug, um etwa einer Werbeeinschaltung für Gartenlaubenheizgeräte den Platz wegzunehmen. Das Problem beim Sozialen war, dass niemand dafür inserierte und dass es also kein Geld abwarf. Denn vom Leid der Armen und Schwachen konnte sich keiner etwas abschneiden, nicht einmal die Halsabschneider vom Großhandelskonzern Plus. Deshalb wurden Sozialthemen in Dreizeiler verpackt und irgendwo zwischen den bunten Meldungen zum Tag versteckt.

Umso mehr war ich überrascht, als mich Norbert Kunz nun extra zu sich bestellte, um mich auf so eine Kurznotiz anzusprechen. In der Donnerstagsausgabe hatte ich, weil mir noch eine bunte Meldung zum Tag gefehlt hatte, eine überfüllte Obdachlosen-Schlafstätte in Wien-Floridsdorf erwähnt, der die Subventionen gekürzt worden waren und deren ehrenamtliche Betreiber die Hälfte der Obdachlosen nun wieder auf die Straße würden setzen müssen. Norbert Kunz hatte diese Meldung mit Leuchtstift orange angestrichen und tippte mit dem Finger darauf, was nichts Gutes bedeutete. Ich erwartete, dass er mich wieder einmal darauf aufmerksam machen wollte, dass so etwas bei uns nicht ging, dass wir ein wirtschaftlich geführtes Unternehmen waren und die Finger von den Randgruppen lassen sollten, für die es eigene Zeitungen gab, von der Caritas, vom Roten Kreuz, von der Heilsarmee, von der Gruft, weiß der Teufel von wem. Aber es kam anders.

»Macht Ihnen Ihre Arbeit eigentlich noch manchmal Spaß, Herr Plassek?«, fragte er. Kunz war zwar nicht gerade der Herzensmensch, dem das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter ein Anliegen war oder auch nur einen Gedanken wert, aber ein Zyniker war er auch nicht, dazu fehlte ihm der Humor.

»Ehrlich gestanden arbeite ich hier nicht, um Spaß zu haben«, erwiderte ich.

»Ich auch nicht.«

»Das beruhigt mich«, sagte ich.

»Aber es gibt Momente, da weiß man plötzlich wieder, warum man es tut«, sagte er.

»Ach ja, gibt es die?«, fragte ich.

»Ja, die gibt es. So einen Moment habe ich gerade erlebt.«

»Fein, das freut mich für Sie. Wenn ich einmal so einen Moment erlebe, melde ich mich bei Ihnen. Kann aber sein, dass Sie da schon im Ruhestand sind. Dann melde ich mich bei Ihrem Nachfolger«, sagte ich. Wenn einer von uns beiden ein Zyniker war, dann nämlich ich.

Kunz rang sich ein gequältes Lächeln ab und erzählte mir, dass ihn soeben der Leiter der Obdachlosen-Schlafstätte in Floridsdorf angerufen hatte, und zwar völlig aufgelöst und so außer sich vor Freude, dass er kaum sprechen hatte können, weil nämlich etwas Wunderbares geschehen sei.

»Er hat mit der Post ein dickes Kuvert bekommen. Von einem anonymen Absender. Und in dem Umschlag war Geld. Bargeld. Sehr viel Bargeld. Raten Sie mal, wie viel, Herr Plassek.«

»Keine Ahnung.« Ich war da kein Experte. Mir hatte noch nie jemand Geld geschickt, weder anonym noch nicht anonym.

»Zehntausend Euro.«

»Wow.« Da musste ich schlucken. Das waren fünf Monatsgehälter bei Tag für Tag, zumindest für mich.

»Damit können die einen zweiten Raum mit Betten ausstatten und müssen über den Winter keinen einzigen Obdachlosen hinauswerfen«, sagte Kunz.

»Das ist schön, das ist wirklich schön«, erwiderte ich. Und ich meinte es ernst. Mich konnten positive Nachrichten sehr anrühren. Vermutlich deshalb, weil es so selten echte positive Nachrichten gab. Was uns üblicherweise als positive Nachricht verkauft wurde und was wir Journalisten munter weiterverkauften, war Werbung, mithilfe derer sich irgendjemand auf Kosten anderer bereicherte, sonst nichts.

»Aber warum hat er da gerade Sie angerufen?«, fragte ich. Jetzt wirkte mein Herr Chefredakteur ganz schön euphorisch, so sah man ihn selten.

»Im Kuvert des anonymen Spenders befand sich ein kleiner Zeitungsausschnitt. Nichts sonst, nur das Geld und dieser beigelegte kleine Zeitungsausschnitt. Und jetzt raten Sie mal, welcher Zeitungsausschnitt das wohl war.«

Schon wieder raten, ich war schlecht im Raten. Doch Norbert Kunz gab mir Hilfestellung und tippte auf den knallorange hervorgehobenen Artikel, auf meine bunte Meldung vom Donnerstag.

»Ja richtig, Herr Plassek. Unsere kleine Zeitungsnotiz hat offensichtlich einen Menschen dazu veranlasst, spontan zehntausend Euro an Obdachlose zu spenden. Ist das nicht irre?«

»Ja, das ist irre«, sagte ich. Obwohl es genau genommen nicht unsere kleine Zeitungsnotiz, sondern meine kleineZeitungsnotiz war, aber egal. Hätte ich geahnt, dass diese Meldung irgendeinem Menschen auf dieser Welt zehntausend Euro wert sein könnte, hätte ich sie jedenfalls etwas liebevoller formuliert.

»An der Geschichte bleiben wir jetzt natürlich groß dran«, sagte Kunz.

»Wie meinen Sie das, groß dranbleiben?«

Er sah mich an wie einen Idioten, dem man die Grundregeln des Boulevardjournalismus erklären musste. »Aufmacherstory, Seite eins. Titel: Tag für Tag rettet Obdachlosenprojekt. Untertitel: Großzügige Spende unserer Leser schafft neue Quartiere für die Ärmsten der Armen. Oder so ähnlich. Dazu das Faksimile unserer Meldung. Und vier, fünf, sechs Seiten Fotoreportage über das Obdachlosenheim. Interview mit dem überglücklichen Heimleiter. Gespräche mit Obdachlosen. Wie stürzt man ab? Wie ist es, auf der Straße zu leben? Milieustudie. Eine Grafik der von uns finanzierten neuen Schlafstätten …«

»Die sind nicht von uns finanziert«, erlaubte ich mir, Napoleon mitten in seiner Vision der siegreichen Schlacht zu widersprechen.

»Indirekt schon, Herr Plassek, indirekt schon.«

»Und wann, dachten Sie, soll ich mit dem Interview und mit der Reportage …?«

»Nicht Sie, Herr Plassek, das übernimmt Frau Kollegin Rambuschek. Sie ist bereits über alles informiert und wird sich vor Ort …«

»Wieso Sophie Rambuschek von der Wirtschaft? Soziales ist doch an sich meine Arbeit, oder hab ich da was falsch verstanden?« Jetzt war ich selbst für meine Verhältnisse relativ irritiert.

»Schon, schon, Herr Plassek, aber wir brauchen Sie hier im Haus«, sagte er.

Ach ja, richtig, es gab ja auch noch die Leserbriefe und die bunten Meldungen zum Tag. Ich lächelte, und er wusste, wie ich es meinte. Zum Glück war mir das alles hier nicht so wichtig. Die Rambuschek, die war jung und hungrig, die hatte noch eine Karriere vor sich. Ich war nie hungrig gewesen, immer nur durstig. Und ich hatte niemals eine Karriere, aber die hatte ich wenigstens hinter mir.

Alkohol stinkt nicht

Irgendwie verspürte ich das Bedürfnis, Manuel von dieser seltsamen anonymen Spende zu erzählen.

»Interessiert dich, was mir mein Chef gerade mitgeteilt hat?«, fragte ich.

»Warum soll’s mich nicht interessieren?«, erwiderte er. Ich ging mal davon aus, es interessierte ihn, und schilderte ihm, was vorgefallen war. Er wirkte danach zwar kaum weniger weggetreten als vorher, aber er stellte zum ersten Mal, seit er als Sohn und Bürokammergefährte Einzug in mein Leben gehalten hatte, eine kluge Frage: »Haben die anderen Zeitungen auch darüber geschrieben?«

»Keine Ahnung«, sagte ich. Ich las keine anderen Zeitungen und die eigene natürlich erst recht nicht. Aber wir besorgten uns daraufhin die gesamte Palette der Donnerstagsausgaben und stellten fest, dass die Obdachlosengeschichte mit den gekürzten Subventionen sozusagen das lokale Thema des Tages gewesen war, dem einige namhafte Gazetten große Berichte gewidmet hatten.

»Dann war deine Meldung überhaupt nichts Besonderes«, befand Manuel.

»Ich habe nie behauptet, dass sie besonders war«, sagte ich.

»Und derjenige, der das Geld gespendet hat, hat wahrscheinlich nur Tag für Tag gelesen, sonst hätte er einen anderen Zeitungsausschnitt beigelegt«, sagte Manuel. Das entbehrte nicht einer gewissen Logik, doch es war feindselig formuliert und verächtlich intoniert, und ich musste diese Sache jetzt einmal dringend ansprechen.

»Manuel, was hab ich dir eigentlich getan?«

»Was sollst du mir getan haben?«

»Ganz genau, was soll ich dir getan haben, kannst du mir das bitte erklären?«

»Du hast mir gar nichts getan, es ist nur …«

»Was ist nur?«

»Ach, gar nichts«, murmelte er.

»Nein, es ist nicht gar nichts, es ist etwas, und ich will, dass du mir sagst, was es ist. Ich bestehe darauf! Hast du mich verstanden?« Er hatte mich verstanden. Dichte Schleier der chronischen Langeweile lösten sich auf, und seine Augen waren plötzlich doppelt so weit geöffnet wie sonst, sodass man erkennen konnte, dass sie die gleiche grün-kupfer-bernstein-gelbe Farbmischung hatten wie meine, bildete ich mir zumindest ein.

»Warum muss ich hier sein? Wo bin ich hier überhaupt? Wo bin ich da hineingeraten? Was ist das für ein Zimmer? Was ist das für eine peinliche Zeitung? Was sind das für komische Leute? Was machen die hier? Wie kann man hier arbeiten?« Er gönnte sich eine kurze Pause, um Luft für weitere Angriffe zu holen. »Und du? Was ist denn mir dir los? Dir ist ja alles egal. Du sitzt nur da, schaust in den Bildschirm und tust nichts. Okay, ich tue auch nicht viel, aber ich bin noch jung. Außerdem, was soll ich hier schon machen?« Er schaute mich verängstigt an, weil er wusste, dass er den Bogen überspannt hatte. Aber nun war ohnehin schon alles egal, da konnte er mir auch gleich die ganze Wahrheit sagen. »Du hast immer die gleiche grüne Weste an. Und deine Schuhe! So was tragen Erwachsene nicht, so was tragen auch keine Jugendlichen, ich kenne überhaupt niemanden, der so was trägt. Außerdem stinkst du nach Alkohol. Mama hat gesagt, dass du ein cooler, netter Typ bist, mit dem man bestimmt viel Spaß haben kann. Aber du bist überhaupt kein cooler Typ, nett vielleicht, ein bisschen, aber überhaupt nicht cool. Du hast kein Auto und auch kein Motorrad. Wenn du wenigstens ein Fahrrad hättest, aber du hast nicht mal ein Fahrrad. Und Spaß hatten wir noch nicht ein einziges Mal. Ich brauche eine halbe Stunde für die Hausaufgaben, die restliche Zeit sitze ich sinnlos herum und warte darauf, dass du vielleicht mal …«

»Alkohol stinkt nicht«, sagte ich.

»Doch, Alkohol stinkt, und wie er stinkt!«

»Was du da behauptest, ist eine Frechheit. Ich würde nie etwas trinken, was stinkt!« Jetzt lachte Manuel, er konnte also lachen. Er war wahrscheinlich erleichtert, dass er mir solche Sachen sagen konnte, ohne dass ich durchdrehte. Andere Väter beziehungsweise andere alte Freunde seiner Mutter wären wahrscheinlich auf der Stelle ausgezuckt. Natürlich war es nicht lustig, sich so etwas von einem Vierzehnjährigen sagen zu lassen, aber es hatte Pfeffer, und das gefiel mir. Immerhin war ja auch ein kleines Kompliment für mich dabei, nämlich dass mich Alice ihm gegenüber als coolen, netten Typ ausgewiesen hatte. Und ehrlich gestanden war es mir wichtiger, wie Frauen, die es zu Ärztinnen ohne Grenzen gebracht hatten, über mich dachten, als so ein Halbwüchsiger, der noch glaubte, Schule und Leben hätten etwas miteinander zu tun und die Welt wäre abwechselnd cool oder scheiße.

»Ich finde es gut, dass du alles ausgesprochen hast«, sagte ich, wobei ich mir nicht sicher war, ob es wirklich schon alles war. Jetzt war er erstmals beeindruckt von mir, das konnte ich sehen, beeindruckt oder schockiert, eins von beiden.

»Nimm’s nicht persönlich«, erwiderte er. Aber nein, persönlich hätte ich es niemals genommen. Bei der Verabschiedung gab er mir freiwillig die Hand.

»Grüße an Tante Julia«, rief ich ihm nach. So. Und jetzt brauchte ich dringend ein Bier. In der untersten Lade meines Schreibtisches musste noch eine Reservedose sein – lauwarm, aber egal.

Theorien nach Mitternacht

Abende, bei denen ich davon ausgehen konnte, sie am jeweils nächsten Morgen zu bereuen, verbrachte ich mit meinen Kumpels in Kneipen. Als echter Wiener, der noch dazu im Arbeiterbezirk Simmering aufgewachsen war, verabscheute ich zwar die aus Deutschland importierten Wörter »Kumpels« und »Kneipen« – bei uns heißt es »Haberer« und »Beisln« –, aber wenn ich sie »Kumpels« und »Kneipen« nannte, konnte ich mich leichter davon distanzieren. Und das war notwendig. Denn in Wirklichkeit standen wir nur völlig uninspiriert herum, tranken ein Bier nach dem anderen Schnaps, erzählten uns gegenseitig, wie gemein das Leben zu uns war, nein, nicht gegenseitig – jeder erzählte sich die Gemeinheiten seines eigenen Lebens, und die anderen warteten, bis sie wieder an die Reihe kamen. Zur Belohnung dafür, dass wir einander so tapfer zuzuhören vorgaben, gab dann einer die nächste Runde aus, und dieser eine war meistens ich.

Schlimm wurde es ab zwei Uhr früh, und da konnte man die Uhr danach stellen, wenn nämlich meine Kumpels, allen voran Horst und Josi, ihre alkoholgetränkten Blicke herumschweifen ließen und von den noch anwesenden Frauen zu phantasieren begannen, die allesamt keinen Vergleich zu ihren eigenen ehemaligen oder aktuellen Partnerinnen daheim scheuen mussten. Das war dann für mich der Zeitpunkt, entweder nach Hause zu gehen oder noch eine letzte Runde zu bestellen, wobei ich der zweiten Variante meistens den Vorzug gab.

Am liebsten und alkoholisch ertragreichsten versumpfte ich in Zoltan’s Bar in der Schlachthausgasse, die quasi mein verlängertes Wohnzimmer war, was zugegebenermaßen kein gutes Licht auf meine Wohnverhältnisse warf. Bei Zoltan, einem gebürtigen Ungarn, der hervorragend zuhören und nicken konnte, aber selbst kaum ein Wort sprach, hatte ich schon viele Aufs und Abs verdaut, vor allem Abs, und so was prägt einen nachhaltig und führt einen immer wieder zu dem Ort der Verdauung zurück.

Diesmal würgte ich das Paradethema Frauen nach zwei Uhr früh erfolgreich ab, indem ich von meinem Spenden-Erlebnis bei Tag für Tag zu erzählen begann und damit sogar so etwas wie eine kleine Diskussion anregte. Da es die ersten Einschätzungen waren und in der nächtlichen Trunkenheit ja die unweisesten Typen oft die größten Weisheiten von sich geben, habe ich sie mir bis heute gemerkt.

»Zehntausend Euro anonym spenden? Wer macht denn so was?«, fragte Josi, ein gelernter Konditor auf Jobsuche.

»Das muss einer sein, der selbst einmal obdachlos war und dann zu Reichtum gelangt ist«, meinte Franticek, der eher den umgekehrten Weg beschritt. Seine böhmischen Großeltern waren bedeutende Kunstschmiede gewesen, die Eltern hatten sich mit dem Betrieb noch über Wasser gehalten. Franticek leider nicht mehr, er hatte kürzlich Konkurs angemeldet, eine Leistung, deren Wertschöpfung ein baldiges Ablaufdatum hatte.

»So was macht kein Mensch ohne eigennützigen Hintergedanken«, entgegnete Arik, Berufsschullehrer und vermutlich der Hellste aus unserer Runde. »Ich bin mir sicher, dass der Spender nur auf einen günstigen Zeitpunkt wartet und sich dann zu erkennen gibt.«

»Oder das Ganze ist ein Fake, und der Typ vom Obdachlosenheim hat das selbst inszeniert, um in die Schlagzeilen zu kommen«, sagte Josi.

»Aber dann rollt der das doch über das Tagblatt oder über die Rundschau auf und nicht über so ein Schmierblatt, das ohnehin keiner liest. Du verzeihst mir, Gerold.« Das kam von Arik, und ich verzieh ihm sofort.

»Ich glaube eher, da war Schwarzgeld oder Schutzgeld oder Drogengeld oder so was im Spiel, und das musste jemand dringend loswerden«, entgegnete Horst, der sich auskannte, weil er ein Wettbüro in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße betrieb.

Das ging dann noch bis vier so dahin, und die Theorien wurden immer kruder und verschwörerischer, ehe Zoltan, der uns geduldig zugehört hatte, die Sperrstunde einmahnte.

»Ein Getränk noch?«, fragte ich.

»Okay, meine Herren, eine allerletzte Abschlussrunde. Die geht aufs Haus«, sagte der Chef. Es gab sie also doch noch, die feinen Charaktere, die herzenswarmen Zeitgenossen, die selbstlosen Spender, die nichts im Schilde führten, die kein anderes Ziel verfolgten, als Mitmenschen glücklich zu machen, Mitmenschen wie mich. Bei mir mussten es gar keine zehntausend Euro sein, bei mir tat es auch ein geschenkter und gut eingeschenkter Gute-Nacht-Weinbrand in Zoltan’s Bar um vier Uhr früh.

KAPITEL ZWEI

Ex und Florentina

Abende, bei denen ich die berechtigte Hoffnung hegte, sie am jeweils nächsten Morgen nicht zu bereuen, verbrachte ich meistens mit Frauen. Aber nicht so, wie das jetzt vielleicht klingen mag, leider nicht so – oder sagen wir, mittlerweile eher selten.

Die Einladung zum Abendessen bei meiner Exfrau Gudrun war ein Ritual. Es erinnerte an höfische Zeiten, als der Monarch der Gefolgschaft einmal im Monat die Ehre zuteilwerden ließ, ganz nah dabei zu sein und am selben Tisch zu speisen. Ich war sozusagen die Gefolgschaft, eine Art Minnesänger, der vom Singen befreit war. Der Monarch hieß Berthold Hille und war als Lobbyist in der Schwerindustrie tätig, genauer will man es nicht wissen, außer man ist Staatsanwalt. Zu seinen sympathischsten Gesten zählte, dass er meistens nicht anwesend war, wenn ich bei der Monarchin zu Gast war. Diesmal machte er leider eine Ausnahme.

Die Monarchin hieß Gudrun Hille, ehemals Plassek. Sie war meine Jugendliebe gewesen, das erste Mädchen, das ich geküsst hatte, und wenig später die erste Frau, mit der ich umschlungen im Bett gelegen und gedacht hatte, allein dafür hätte sich mein Leben bereits gelohnt. Ich möchte an dieser Stelle alle Jugendlichen eindringlich davor warnen, zu früh damit zu beginnen, an die große Liebe zu glauben, und zu lange daran festzuhalten. Ich begann mit siebzehn und schaffte es bis fünfundzwanzig, also immerhin acht Jahre. Dann bemerkte ich plötzlich, dass im Schnitt jeder zweite Mensch, der mir auf der Straße oder auf einer Party begegnete, eine Frau war und dass viele kleine Lieben in Summe mehr waren als eine große, der obendrein gerade die Luft ausging. Zu diesem Zeitpunkt begann sich Gudrun bereits für Herrn Hille zu interessieren, der schon als junger Kerl ein Herr war, sofern er überhaupt jemals jung gewesen war. Jedenfalls sah er immer schon wie einer aus, der es im Leben zu etwas bringen würde, und darin sah er mir so überhaupt nicht ähnlich, von Tag zu Tag weniger.

Weil Trennungen nicht weniger traurig waren, wenn sie aus Vernunftgründen geschahen, ließen wir uns etwas Originelleres einfallen: Wir heirateten. Die Ehe bestand aus einer nostalgischen Hochzeitsreise an die spanische Costa del Sol, Marke Best of Plassek, und acht weiteren Monaten Zugabe, in denen jeder bereits seinen eigenen Interessen nachging. Ich zum Beispiel interessierte mich für hochprozentige geistige Getränke. Und weil zwei Pointen am Ende einer großen Liebesbeziehung besser waren als eine, setzten am Tag unserer Scheidung bei Gudrun die Wehen ein, und einen Tag später kam unsere Tochter Florentina zur Welt. Rührenderweise schloss Herr Hille sie noch am Tag ihrer Geburt in sein Industriellenherz, und gleichzeitig mit Florentina war sozusagen eine neue Familie geboren, eine honorige, in der es für mich nur noch zum sporadischen Minnegesang reichte. Das sollte jetzt aber nicht pathetisch klingen, ich war ja selbst schuld, ich hatte meine Tochter kampflos einem vermögenden Lobbyisten überlassen.

»Und wie laufen die Geschäfte, Monsieur?«, fragte ich Berthold, der sich nach dem Essen behäbig zurückgelehnt und eine Zigarre angezündet hatte. Florentina neben mir kicherte. Es war die bisher beste Phase in der Beziehung zu meiner Tochter. Sie war fünfzehn und revoltierte gerade gegen Spießertum, Reichtum und Proporz, also gegen ihren Stiefvater. Okay, es war eine sanfte Revolution, die es für sie nicht notwendig machte, auf ihre Armani-Diesel-Grundausstattung zu verzichten. Aber so ein konsum-desorientierter, unrasierter, schlampig gekleideter, dezent versoffener Kerl wie ich, der es sich scheinbar leisten konnte, nichts zu leisten, und der noch dazu ihr leiblicher Vater war, hatte für sie etwas interessant Verwegenes und genoss einen gewissen Kultstatus. Ja, den genoss ich wirklich. Ich durfte ihr sogar ein paarmal flüchtig über die Haare streichen und sie an der Schulter nehmen. Das musste natürlich lässig wirken, Florentina durfte nicht ahnen, dass mir dabei regelmäßig fast das Herz stehenblieb und dass ich meine Tochter am liebsten an mich gedrückt und nie mehr losgelassen hätte.

Mit Gudrun, meiner Ex, war ich halbwegs im Reinen. Schlechtes Gewissen und Schuldgefühle dem jeweils anderen gegenüber waren bei jedem von uns etwa gleich groß gewesen, sodass wir uns irgendwann entschieden hatten, in beiderseitigem Einvernehmen darauf zu verzichten. Ich vertrug nur diesen mitleidigen Blick nicht, der mir mitteilen sollte, dass sie sich ernsthafte Sorgen um meine Zukunft machte – sie und alle anderen, alle außer mir, und ich sollte doch endlich auch damit beginnen. Aber ich hatte wirklich keine Lust, plötzlich an meine Zukunft zu denken, das hätte ich früher machen müssen, dafür war ich mir jetzt schon zu alt.

»Und wie laufen die Geschäfte, Monsieur?«

»Danke, danke, wir dürfen uns nicht beschweren«, sagte Berthold. Der Plural war notwendig, um zu verdeutlichen, wie sehr seine gesamte Familie, zu der auch ich mich irgendwo zählen musste, von seinen Geschäften profitierte.

»Sag, Gerold, deine Kollegin … diese Frau Rambusek …«

»Rambuschek.«

»Ja richtig, Rambuschek, die hat da eine tolle Story an Land gezogen, die Sache mit der anonymen Spende für die Obdachlosen.«

»Du weißt davon? Liest du seit neuestem Tag für Tag?«, fragte ich.

»Aber nein, wo denkst du hin«, sagte er und lachte schwerindustriell, das war so eine Mischung aus Hohn und Zigarrenhusten. »Die seriösen Zeitungen haben alle nachgezogen, die haben die Berichte und Interviews von der Rambuschek rauf und runter zitiert.«

»Apropos seriöse Zeitung, ich habe vor, bei Tag für Tag zu kündigen«, sagte ich. Das stimmte zwar nicht, der Gedanke war mir vor genau drei Sekunden gekommen, aber es war ein berauschendes Gefühl der Freiheit, diesen Satz so auszusprechen und die verdutzten Gesichter zu sehen.

»Du willst kündigen? Um Himmels willen, warum denn? Wo willst du hin?«, fragte Gudrun.

»Zur Neuzeit. Wir sind im Gespräch.« Das kam so schnell und überzeugend, dass ich beinahe selbst dran glaubte.

»Cool«, sagte Florentina und strahlte mich an. Schon dafür hatte sich meine Phantasieleistung gelohnt. Die Neuzeit war in der Medienlandschaft zwar unbedeutend, aber sie war linksliberal, anspruchsvoll und jugendlich. Eines der wenigen Printmedien, für das man sich nicht genieren musste, weder als Leser noch als Schreiber.

»Und in welcher Funktion hat man für dich dort Verwendung?«, fragte mich der Mann mit der Zigarre. Gudrun konnte einem leid tun, mit einem Mann verheiratet zu sein, dem nichts anderes als Funktion und Verwendung einfiel, wenn es um eine neue berufliche Herausforderung ging.

»Wahrscheinlich Richtung Kultur. Kunst, Musik, Literatur – mal sehen«, sagte ich.

»Jetzt bin ich wirklich überrascht«, erwiderte Gudrun. Das hieß, sie glaubte mir kein Wort. Oder traute mir zumindest nur den ersten Teil meiner Ansage zu, nämlich dass ich bei Tag für Tag kündigen würde. Das müsste sie dann ihrem Golf spielenden Vater beibringen. Nein, das konnte ich ihr nicht antun. Aber der Gedanke an die Neuzeit war wirklich schön.

Kleeblatt im Glück

Am Freitag wurde für elf Uhr überraschend eine Redaktionskonferenz einberufen. Das wirklich Überraschende daran war, dass ich daran teilnehmen durfte oder musste, je nachdem, wie man es sah. Elf Uhr früh, das war ehrlich gestanden noch nicht ganz meine Zeit, da war ich zwar scheinbar schon anwesend, doch mein Kreislauf wartete noch auf das Schwenken der Fahnen zum Start für die ersten Aufwärmtrainingsrunden. Norbert Kunz gelang es relativ rasch und eindrucksvoll, mich wachzurütteln.

»Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe eine erfreuliche Nachricht für uns alle. Es ist schon wieder eine anonyme Geldspende eingegangen. Diesmal in einer Kindertagesstätte. Wieder in einem weißen Briefumschlag ohne Absender oder sonstigen Hinweis. Wieder zehntausend Euro in bar. Und das Großartige daran …« Jetzt holte er tief Luft. »Wieder befand sich neben dem hohen Geldbetrag ein Zeitungsausschnitt von Tag für Tag im Kuvert.« Während die Kolleginnen und Kollegen spontan zu applaudieren begannen, ohne zu wissen, wem genau sie applaudierten, genoss ich bereits so einen ganz kleinen persönlichen Triumph, weil ich wusste, dass es abermals eine meiner bunten Meldungen zum Tag gewesen sein musste, die einer ins Schleudern geratenen sozialen Einrichtung einen unverhofften Geldsegen beschert hatte.

Weil Kunz wohl zu Recht davon ausging, dass keiner von den Kollegen die Notiz gelesen hatte, trug er sie jetzt öffentlich vor.

Die Kindertagesstätte Kleeblatt in Wien-Meidling, eine private Elterninitiative, die derzeit 120 Kinder aus schwierigen Verhältnissen betreut, steht vor der Schließung. Zwei Sponsoren sind abgesprungen, die Hausmiete kann von dem kleinen Team aus Erziehern und ehrenamtlichen Helfern nicht mehr allein getragen werden.

Na ja, Pulitzerpreis-verdächtig hörte sich die Meldung zwar nicht an, aber Kunz hätte dennoch ruhig erwähnen können, dass ich derjenige war, der sie ausgewählt, formuliert und in die Zeitung gehoben hatte.

Er las uns dann auch die Dankes-E-Mail vor, die die Kleeblatt-Leiterin der Redaktion zukommen hatte lassen:

Sehr geehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Tag für Tag,

ein Wohltäter oder eine Wohltäterin, ein wunderbarer Mensch, der seinen Namen nicht nennen will, hat uns mit einer Spende von 10.000 Euro fürs Erste von unseren großen Sorgen befreit. Wir können unseren Kindern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, nun weiterhin etwas von dem geben, was für behütete Kinder selbstverständlich ist: ein Zuhause, Zuwendung, Zuneigung, Wärme. Der Auslöser war ein winzig kleiner Artikel in Ihrer Zeitung. Der Zeitungsausschnitt lag der großzügigen Geldspende bei. Unser Kleeblatt-Team möchte sich auf das Herzlichste bei Ihnen bedanken. Journalismus, der solche Dinge bewegen kann, der auf die Not von Menschen hinweist und zu guten Taten anspornt, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen in unserer frostigen Zeit. Bitte machen Sie weiter so. Uns haben Sie sehr viel Glück beschert. Im Namen des vierblättrigen Kleeblatts, Ursula Hoffer.

Wenn man sich die Kollegen und Kolleginnen jetzt ansah, bemerkte man, dass jeder irgendwie verklärt dasaß und ein kleines Lächeln auf den Lippen oder in den Augen hatte, als hätten wir selbst die gute Tat vollbracht. Dabei war es nicht nur der reine Zufall, sondern sogar eine Art Groteske, dass ausgerechnet die billig gemachte Konzern-Zeitung der windigen, rechtspopulistischen Plus-Gruppe, die ständig in Korruptionsskandale verwickelt war, nun schon zum zweiten Mal positiv in Erscheinung trat. Man mochte beinahe meinen, der edle Spender machte sich einen Spaß daraus, Tag für Tag als Boten für seine großherzigen Taten einzusetzen. Aber natürlich wertete das die Zeitung enorm auf und ließ sie plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen.

Mein Lächeln verging mir übrigens relativ rasch, als nämlich Norbert Kunz seine redaktionellen Umgestaltungspläne bekanntgab: Sophie Rambuschek sollte von nun an wöchentlich eine große Sozialreportage verfassen und in einer täglichen Kolumne über in Not geratene Menschen berichten.

»Aber bitte keine Ausländerschicksale, oder zumindest so wenige wie möglich, sonst kriegen wir Probleme mit dem Eigentümer«, schränkte Kunz ein.

Die bunten Meldungen zum Tag sollten ausgebaut und weiterhin von mir betreut werden, wobei Rambuschek dort nun auch die weniger aufregenden Sozialgeschichten in Kurzform unterbringen konnte. Ich sollte dafür im Wirtschaftsressort mit Notizen zum Tag aushelfen.

»Das mache ich nicht«, sagte ich spontan, gar nicht beleidigt, sondern durchaus realitätsnah. »Mit Wirtschaft hab ich wirklich nichts am Hut.«

»Gut, gut, Herr Plassek, darüber reden wir noch«, erwiderte Kunz. Das klang irgendwie bedrohlich. Vielleicht konnte Gudrun ja ihren Vater bitten, seinen Freund Kunz senior beim Golfspiel ein paarmal gewinnen zu lassen, damit ich meinen Job nicht schon vorher verlor – ehe ich ihn hinschmeißen konnte.

Auf dem Weg der Besserung

Am frühen Nachmittag traf mein junger Bürogefährte mit dem düsteren Blick ein und legte mir wortlos ein in Tag-für-Tag-Zeitungspapier gehülltes dünnes Päckchen auf den Tisch.

»Was ist das?«, fragte ich. An unserer Beziehung hatte sich eindeutig etwas geändert, denn Manuel erwiderte nicht: »Was soll das schon sein?«, sondern er sagte: »Mach’s einfach auf.«

Es handelte sich um eine CD mit einer grauen Weltkugel auf dem Cover. Die Band hieß offensichtlich Efterklang und die Scheibe Piramida. Ich sah ihn fragend an.

»Weil du mich mal gefragt hast, welche Musik mir gefällt«, sagte er. Das war süß von ihm.

»Efterklang? Sagt mir gar nichts, da bin ich aber neugierig. Darf ich sie mir ausborgen?«

»Du darfst sie behalten, Tante Julia hat sie bezahlt.«

»Wow, danke, das ist aber lieb von euch!« Ich war wirklich gerührt, nun schon zum zweiten Mal am gleichen Tag. Es war immerhin das erste Geschenk, das ich jemals von einem Sohn von mir bekommen hatte.

»Du musst zuerst die Nummer Apples hören, und dann The Ghost, die gehen am schnellsten ins Ohr.«

»Das werde ich machen«, versprach ich und beschloss, dass mir die Musik unbedingt gefallen würde, egal wie entsetzlich sie klingen mochte.

»Und, fällt dir was auf?«, fragte ich.

»Ja, du hast einen neuen Pullover.« Neu war er nicht, aber wenigstens dunkelblau.

»Und die Schuhe sind auch besser«, sagte Manuel. Schwarze Schuhe, hartes Leder, klassisch, konservativ, na also. Wir beide waren irgendwie auf dem richtigen Weg, und das konnte mich ganz schön aufbauen.

Während Manuel reihenweise Schulbücher aus seinem Rucksack hervorzauberte, damit diese auch einmal an die frische Luft kamen, erzählte ich ihm von der zweiten Geldspende und dass schon wieder eine von mir verfasste Meldung der Auslöser dafür gewesen war.

»Aber das weiß ja keiner, dass du das geschrieben hast«, beschwerte er sich und ließ sich auf seinen bereits gut eingefahrenen grauen Drehstuhl fallen.

»Ja leider, aber es weiß auch keiner, wer die zehntausend Euro gespendet hat.«

»Stimmt«, sagte er.

»Außerdem wird es bei Tag für Tag jetzt jede Woche eine große Sozialreportage geben, also eine Geschichte über Menschen, denen es schlecht geht.«

»Warum? Damit noch mal jemand zehntausend Euro spendet und die Zeitung damit angeben kann?« Eigentlich ein hochintelligentes Bürschchen, mein Sohn, dachte ich. Und die krächzende Stimme würde er auch bald verlieren.

»Und bei den großen Geschichten, steht da wenigstens dein Name drunter?«, fragte er. Das war mir jetzt ein bisschen peinlich.

»Die Reportagen wird meistens eine Kollegin von mir schreiben, ich nur manchmal, wenn ich Zeit habe«, log ich.

»Ah so«, sagte er. Es hätte schlimmer kommen können. Ich hatte schon mit »du hast doch eh immer Zeit« gerechnet.

Wir saßen dann eine Weile relativ beschaulich da und gingen unseren Tätigkeiten beziehungsweise Untätigkeiten nach. Aber irgendwann bemerkte ich, dass Manuel unruhig und zappelig war und dass ihm offenbar noch etwas auf der Zunge lag, etwas, das seine Wurzeln im Kieferbereich hatte, wie sich schließlich herausstellte.

»Ich muss am Montag zum Zahnarzt.«

»Oje, du Armer«, erwiderte ich. Mir liefen sofort hundert Ameisen mit hochhackigen Stiefeln über den Rücken. Ich hatte nämlich panische Angst vor Zahnärzten. Seit meiner Kindheit verfolgten sie mich bis in meine Träume. Ungefähr so lange war ich auch schon nicht mehr bei einem von ihnen gewesen, und sie selbst fahndeten ja zum Glück niemals nach einem Verweigerer, das war ihr einziger menschlicher Zug.

»Ich hab Angst vor Zahnärzten«, sagte Manuel.

»Äh … brauchst du nicht zu haben, die tun einem überhaupt nicht mehr weh, das ist mit der modernen Zahntechnik heute alles viel besser geworden.«

»Ich kann dort nicht allein hingehen«, sagte er bitter.

»Das kann ich verstehen«, erwiderte ich. Bei mir hatte auch immer wer mitgehen müssen, der mich auffangen und in Sicherheit bringen konnte, für den Fall, dass ich bewusstlos wurde.

»Du musst mitgehen!«, verkündete Manuel.

»Ich?« Er wusste nicht, was er da sagte.

»Ja, du. Tante Julia kann nicht, und sonst kann auch keiner, weil alle arbeiten, und da hat Tante Julia gesagt, ich soll einfach dich fragen, wen sonst, es ist ja sonst keiner da, und die Mama ist in Afrika.« Jetzt verstand ich, deshalb hatten sie mich mit der Musik-CD gefügig zu machen versucht.

»Manuel, es tut mir wirklich leid, ich hätte dich gerne begleitet, aber ich hab am Montag leider ab vierzehn Uhr durchgehend wichtige Termine«, sagte ich.

»Sehr gut, ich hab früher aus, dann hol ich dich um halb eins ab, und wir bringen das hinter uns«, erwiderte Manuel.

Die Zahnärztin

Von der Sonntagnacht noch ein wenig angeschlagen, sah ich mich genötigt, auf nüchternen Magen gleich wieder ein paar Deziliter Wodka nachzugießen, sonst hätten mich keine zehn Pferde oder unehelichen Kinder in diese Teufelspraxis in der Margaretenstraße gebracht.

Für Manuel erfüllte ich insofern den Zweck, als seine Angst von Fremdschämen verdeckt wurde, welch ramponierte Gestalt ihn da zum Folterstuhl begleitete.

»Und der Vater kommt mit hinein?«, fragte die Ordinationsgehilfin mit berechtigter Skepsis.

»Er ist nur ein alter Bekannter meiner Mutter, aber er kommt mit rein«, erwiderte Manuel. Ich war leider nicht in der Lage zu widersprechen, sondern postierte mich neben der Tür.

Bei gewissen Filmszenen war stets mein Standpunkt gewesen: Bitte stecht mir doch gleich selbst die Augen aus, bevor ich mit ansehen muss, wie einer das wem anderen antut. So ähnlich erging es mir nun mit Manuel, dem die weiß vermummte Täterin unter Surren und Rattern und Pfeifen eine Maschine nach der anderen in seinen Kinderrachen schob und nachträglich mit dem spitzen silbernen Besteck darin herumrührte und nachbesserte, um dem Martyrium seinen letzten Feinschliff zu geben.

Irgendwann war die Sache ausgestanden. Manuel sprang auf, als wäre nichts gewesen. Ich dagegen war mehr tot als lebendig, aber nun kam die Ärztin direkt auf mich zu, befreite sich mit einer schwungvollen Bewegung von ihrem Mundschutz, lächelte mich an und sagte spöttisch oder auch nicht: »Ich habe hier selten einen so mitfühlenden Vater erlebt wie Sie.« Wie sie dabei aussah und wie sie mich dabei ansah, das wirkte auf mich so, als hätten die hundert Ameisen, die mir abermals über den Rücken liefen, nun plötzlich alle warme Filzpantoffeln angehabt. Jedenfalls stellte dieser erste Blickkontakt mit einer Frau, die überdies gerade mein eigenes Kind verarztet hatte, eine historische Ausnahmeerscheinung von herausragender Begegnungsqualität dar, und das empfand ich nicht nur so, weil ich gerade mit sicher mehr als einem Promille im Blut quasi neben mir stand. Ich war immerhin dreiundvierzig Jahre alt, und ich konnte auf Hunderte erste Blickkontakte zurückblicken.

Leider war ich nicht in der Verfassung, irgendetwas Sinnvolles zu sagen. Also sagte ich gar nichts. Und auch Manuel brachte verständlicherweise den betäubten Mund nicht auf, um zu dementieren, dass ich sein Vater war. So ging das Schlusswort an die Ordinationsgehilfin, und dieses war eindeutig an uns beide gerichtet.

»Nächste Woche bitte zur Kontrolle.«

KAPITEL DREI

Lorbeeren für Sophie

Die folgenden Tage waren davon geprägt, dass Gott und die Welt einander gegenseitig fragten, ob sich der Wohltäter zu erkennen geben würde, oder ob es vielleicht noch zu einer dritten anonymen Geldspende in so beträchtlicher Höhe kommen könnte. Alle Augen waren dabei auf die Gratiszeitung Tag für Tag gerichtet, und hier natürlich auf die ersten großen Sozialreportagen und Kolumnen von Sophie Rambuschek. Sie tat mir irgendwie leid, weil sie unter enormem Leistungsdruck stand, und das las man dann auch aus ihren Texten heraus, in denen sie verkrampft und allzu leicht durchschaubar um Mitleid für die jeweiligen Opfer heischte.

Meiner Meinung nach war es generell unmöglich, bei einem Leserpublikum bestimmte Gefühle zu erzeugen, die man als Schreiber nicht selbst auch in sich trug. Sophie Rambuschek, die Betriebswirtschaft studiert hatte und journalistisch sozusagen die Adoptivtochter vom Dow Jones war, beschrieb nun auf einer Doppelseite zum Beispiel das Elend einer ländlichen Gemeinde, die im Vorjahr von einem Jahrhunderthochwasser heimgesucht worden war und bisher vergeblich auf versprochene Hilfszahlungen aus irgendeinem Katastrophenfonds gewartet hatte. Die Geschichte enthielt zwar eine Unmenge an bis aufs letzte Komma sauber recherchierten Zahlen, aber sie vermittelte nicht den Hauch von Betroffenheit. Und zwar deshalb nicht, weil es Sophie Rambuschek persönlich vermutlich scheißegal war, ob da irgendwelche Bauern Zuschüsse kriegten oder nicht – hätten sie ihre Häuser eben nicht entlang eines Hochwasser führenden Flusses gebaut. Ihre einzige, versteckte und geradezu flehentliche Botschaft lautete: Bitte, lieber Gönner, erbarme dich und lasse noch einmal zehntausend Euro in Kombination mit meinem Zeitungsausschnitt zu den Opfern rüberwachsen, damit ich ein Jobangebot von einer ordentlichen Wirtschaftszeitung erhalte und endlich von diesem Schmierblatt wegkomme!

Dieser Wunsch erfüllte sich vorerst leider nicht, und schon nach wenigen Tagen hieß es gerüchteweise, die Plus-Eigentümer wollten die Sozialberichterstattung bald wieder einstellen, es hätte bereits Beschwerden wichtiger Inserenten gegeben.

Angenehmerweise nahm mir die Rambuschek ein bisschen Arbeit ab, indem sie zu meinen bunten Meldungen täglich ein bis zwei Kurznotizen beisteuerte. Die waren freilich derart lieblos formuliert, dass ich nicht umhinkam, ein wenig daran herumzufeilen, obwohl mir die Sache im Grunde ziemlich egal war.

Am Mittwoch schickte sie mir folgenden Text:

Die 78 Jahre alte Rentnerin Anneliese S. wurde am Dienstagabend in der Nußdorfer Straße von einem maskierten, südländisch aussehenden Täter überfallen und ausgeraubt. Sie hatte es dem Räuber allerdings leichtgemacht, weil sie einem Bettler ein paar Münzen gegeben und dabei nicht auf ihre Handtasche geachtet hatte. Vorher hatte sie ihre gesamten Ersparnisse, fast 9000 Euro, von der Bank abgehoben. Das muss der Täter gesehen haben.

Also wenn ich Anneliese S. wäre, die übrigens genau so alt wie meine Mama war, und man hätte mir meine gesamten Ersparnisse geraubt, und ich müsste dann in der Zeitung lesen, dass ich es dem Räuber leichtgemacht hätte, weil ich für einen Bettler ein paar Münzen aus der Geldbörse geholt hatte, dass ich also quasi selbst schuld war und den Überfall durch meine unnötige Gabe an einen Mittellosen provoziert hatte, dann würde mir das vermutlich den Rest geben. Und was den Täter betraf, fand ich Bemerkungen wie »südländisch aussehend« mehr als entbehrlich. Ich kannte nicht wenige Südländer, die durchaus nordländisch aussahen und umgekehrt. Und ich kannte sogar Südländer, die südländisch aussahen und trotzdem keine Räuber waren, man mochte es nicht für möglich halten, zumindest nicht bei Tag für Tag.

Meine leicht korrigierte und gekürzte Version lautete also: Die 78 Jahre alte Rentnerin Anneliese S.