Geschichte und Genealogie der Nachkommen von Hans Roth - des Retters von Solothurn E-Book

Heinz J. Moll

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Frage nach ihrer Herkunft hat die Menschen schon immer beschäftigt. Insbesondere gilt dies für die eigene Familie und deren Vorfahren. Im Rahmen der Suche nach meinen eigenen Vorfahren ist im Verlauf der Zeit so viel Material zusammengekommen, dass ich mich dazu entschieden habe, einen grossen Teil davon der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das vorliegende Werk ist eine Zusammenstellung von Daten und Fakten, die den Weg der Roth-Familien, Vorfahren von mir mütterlicherseits, die in den Amteien Solothurn-Lebern, Thal-Gäu und Dorneck-Thierstein heimatberechtigt sind, von der Vergangenheit bis in die heutige Zeit aufzuzeigen versucht. Ausgewählte Stellen aus Publikationen über die solothurnische und bernische Geschichte und die Genealogie weisen die Interessierten auf weiterführende Literatur hin, wo detaillierte Informationen in Wort und Bild zu finden sind. Ich hoffe, mit diesem Beitrag zur Geschichte der Familie Roth die Zahl der Interessierten für die Herkunfts- und Familienforschung, der sogenannten "Genealogie", steigern zu können und wünsche allen Interessierten eine vergnügliche Entdeckungsreise!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 110

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dank

Allen Personen und Institutionen, die diese Publikation unterstützt haben, spreche ich hiermit meinen herzlichen Dank aus.

Ittigen b. Bern, im März 2025 Dr. Heinz J. Moll

Inhaltverzeichnis

Vorwort

1. Einleitung

2. Geschichtliches Umfeld

2.1. Die Kelten

2.2. Die Zeit der römischen Herrschaft

2.3. Alemannen, Franken und Burgunder

2.4. Die Karolinger

2.5. Königreich Hochburgund und salische Kaiser

2.6. Zwischen Reich und Habsburg

2.7. Pest, Guglerkrieg und die Schlacht von Sempach

2.8. Der Plan des Grafen Rudolf von Kyburg

2.9. Die Retterrolle von Hans Roth

2.10. Aufteilung der Herrschaften Bipp und Bechburg

2.11. Höhen und Tiefen der Machtpolitik – das Konzil von Trient

2.12. Der Dreissigjährige Krieg

2.13. Der Bauernaufstand des Jahres 1653

2.14. Ungleiche Besitz- und Einkommensverhältnisse sowie eine erste Volkszählung

2.15. Ende des "Ancien Régime"

2.16. Französische Revolution, Helvetik und Schaffung des Bundesstaats

2.17. Neuere Geschichte

3. Ortschaften mit grosser Bedeutung in der Rothschen Familiengeschichte

3.1. Aedermannsdorf SO

3.2. Attiswil BE

3.3. Beinwil SO

3.4. Herbetswil

3.5. Hubersdorf

3.6. Matzendorf

3.7. Mümliswil

3.8. Rumisberg

3.9. Welschenrohr

4. Genealogie der Roth

4.1. Teilstamm Attiswil

4.2. Teilstamm Thal

4.3. Teilstamm „Schwarzbuben“

4.4. Teilstamm Mümliswil

5. Das Ehrenkleid und dessen Träger

6. Der Hans Roth-Waffenlauf (1954-2008)

7. Verteilung des Familiennamens ‘Roth’ in der Schweiz

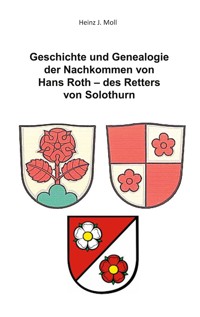

8. Das Familienwappen

8.1. Roth von Solothurn

8.2. Roth aus dem Kanton Bern

8.3. Roth von Kammersrohr SO

8.4. Roth von Welschenrohr SO

8.5. Weitere Wappen-Varianten

9. Familienstammbäume

9.1. Auffindung von Daten: Personen, Geburts-, Heirats- und Todesdaten

9.2. Datenbanken und Darstellung von Stamm- und Nachfahrenbäumen

10. Ihr eigener Stammbaum

Literaturverzeichnis

Auf ein Stichwort- und/oder Namensverzeichnis wurde bewusst verzichtet, da die Kapitelunterteilung bereits eine Systematik aufweist, die das Auffinden von bestimmten Daten erleichtern soll und die Suche auf der alleinigen Basis von Namen wenig Sinn macht, weil in der Vergangenheit ausserordentlich viele Personen denselben Vornamen oder Kombinationen davon getragen haben, die eine eindeutige Zuweisung bzw. Identifikation praktisch verunmöglichen. Dafür benötigt man in der Ahnenforschung in der Regel mehrere Indizien, die nicht durch einfaches Nachschlagen eines einzigen Merkmals umgangen bzw. ersetzt werden können.

Abkürzungen und Symbole:

BE

Bern

Btz.

Batzen

DNA

Deoxyribonucleic Acid (engl.)

DNS

Desoxyribonukleinsäure; deutscher Terminus für DNA

eidg.

eidgenössisch

(E)Gde.

(Einwohner-)Gemeinde

fl

florenus, Gulden

get.

getauft

HLS

Historisches Lexikon der Schweiz

Jh.

Jahrhundert

Kt.

Kanton

lat.

lateinisch

NN

Nomen Nominandum ("der Name ist [noch] zu nennen", bzw. ist [noch]unbekannt)

RM

Ratsmanual

SHAB

Schweizerisches Handelsamtsblatt

SO

Solothurn

verst.

verstorben

v. C.

vor Christi Geburt

n. C.

nach Christi Geburt

⚔

Schlacht

*

Geburtsjahr

+

Todesjahr

∞

Jahr der Vermählung

♀

weiblich

♂

männlich

Fotos:

Sämtliche Fotografien, für die nicht eine anderslautende Quelle angegeben ist, stammen vom Autor.

Vorwort

Die Frage nach ihrer Herkunft hat die Menschen schon immer beschäftigt. Insbesondere gilt dies für die eigene Familie und deren Vorfahren.

Im Rahmen der Suche nach meinen eigenen Vorfahren ist im Verlauf der Zeit so viel Material zusammengekommen, dass ich mich dazu entschieden habe, eine grossen Teil davon der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Das vorliegende Werk ist eine Zusammenstellung von Daten und Fakten, die den Weg der Roth-Familien, Vorfahren von mir mütterlicherseits, die in den Amteien Solothurn-Lebern, Thal-Gäu und Dorneck-Thierstein heimatberechtigt sind, von der Vergangenheit bis in die heutige Zeit aufzuzeigen versucht.

Ausgewählte Stellen aus Publikationen über die solothurnische und bernische Geschichte und die Genealogie weisen die Interessierten auf weiterführende Literatur hin, wo detaillierte Informationen in Wort und Bild zu finden sind.

Ich hoffe, mit diesem Beitrag zur Geschichte der Familie Roth die Zahl der Interessierten für die Herkunfts- und Familienforschung, der sogenannten "Genealogie", steigern zu können und wünsche allen Lesenden eine vergnügliche Entdeckungsreise!

Der Autor

1. Einleitung

In der Nacht vom 10. auf den 11. November 1382 ist der Rumisberger Hans Roth von Wiedlisbach über Oberbipp, Rumisberg, Kammersrohr, Hubersdorf und Rüttenen in die Ambassadorenstadt gerannt, um eine von den Kyburgern geplante Mordnacht zu verhindern.

Vorausgegangen war ein Treffen im Gasthof «Schlüssel» in Wiedlisbach, wo sich Graf Rudolf von Kyburg mit seinen Verbündeten zur letzten Verabredung zusammenfand. Hans Roth von Rumisberg belauschte unbemerkt die Spiessgesellen vom Ofensitz der Wirtsstube aus, indem er sich schlafend stellte; dann eilte er auf Nebenwegen nach Solothurn und warnte die Stadt, so dass der Überfall vereitelt werden konnte. Zum Dank beschloss die Obrigkeit, dem Ältesten des Geschlechtes alle zwei Jahre ein Ehrenkleid in den Stadtfarben und eine Pension zu schenken - ein Brauch, der sich in nur leicht veränderter Form bis heute erhalten hat. Auch der «Hans Roth-Gedenklauf», ein früher jedes Frühjahr stattfindender Waffenlauf, ein Volkstheaterstück von Xaver Amiet, der Gedenkbrunnen mit dem Standbild von Hans Roth in Rumisberg, sowie ein Wandgemälde im «Schlüssel» zu Wiedlisbach von Helene Roth erinnern an die Geschichte vom Retter Solothurns.1

Abb. 1 Hans Roth im Gasthof «Schlüssel» zu Wiedlisbach (Ausschnitt aus einem Gemälde von Helene Roth, Wangen)

Im vorliegenden Werk werden Daten und Fakten aus den Geschichten der Roth-Familien mit Ehrenkleidträgern zusammengetragen. Die Dörfer werden aufgeführt, in denen die Roth heimatberechtigt sind bzw. waren und es wird auch über die Wappen der Roth-Familien berichtet. Das geschichtliche Umfeld, in dem diese Menschen gelebt haben, wird aufgezeichnet und mit Grafiken und Bildern illustriert.

Abb. 2 Blick auf Rumisberg Richtung Süden. Auf der linken Seite ist zudem in der Ferne das Städtchen Wiedlisbach zu erkennen, wo Hans Roth seinerzeit im Gasthof Schlüssel die Kyburger und deren Verbündete belauscht hat.2

1 Freiburghaus Ruth, Wiedlisbach – Idyll am Jurafuss, S. 15 (1976)

2. Geschichtliches Umfeld

Es liegt auf der Hand, dass der Gang der Geschichte auch die Geschicke derjenigen Teile der Familie Roth beeinflusst hat, die als Nachkommen von Hans Roth am Jurasüdfuss östlich von Solothurn, im Thal, im südlichen ‘Schwarzbubenland’ und in Mümliswil heimatberechtigt sind und zu einem grossen Teil auch heute noch dort leben. Deshalb werden im Folgenden die wichtigsten Ereignisse und Eckdaten aufgeführt, die sich seit der Zeitenwende in dieser Region abgespielt haben bzw. von nennenswerter Bedeutung sind. Die Auflistung der historischen Ereignisse stellt jedoch absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit: Dies würde den Rahmen dieses Buches bei weitem sprengen.

Mit dem Beginn des 17. Jh. liegen dann die ersten Einträge der Tauf-, Eheschliessungs- und Todesdaten von Rothschen Namensträgern in den Pfarrbüchern der betreffenden Gemeinden vor, auf deren Basis die Genealogie der Roth-Familien mit den entsprechenden Nachkommenbäumen (s. Kap. 4) generiert werden konnten.

2.1. Die Kelten

Die Kelten waren ein indoeuropäisches Volk der Antike, welches ursprünglich aus dem Alpenraum und den angrenzenden Regionen stammte. Von dort aus verbreiteten sich die Kelten in vielen Gegenden Europas, vor allem in ganz Westeuropa. Durch genetische Studien können wir die Kelten heute nicht nur sprachlich und kulturell von ihren Nachbarvölkern unterscheiden, sondern auch anhand ihrer DNA.3

Ein grosser Teil der schweizerischen Bevölkerung hat keltische Vorfahren. Die Kelten wurden vor über 2000 Jahren vom römischen Feldherrn Julius Gaius Caesar wieder zurück an ihre Ausgangsorte geschickt, nachdem er diese in der Schlacht bei Bibracte (58 v. C.) ⚔ auf dem Territorium des damaligen Galliens und des heutigen Frankreichs geschlagen hatte. Um Versuchungen einer "Rückkehr nach Hause" zu verhindern, hatte der keltische Stamm der Helvetier vor dem Verlassen seiner Heimat Haus und Hof niedergebrannt. So waren unsere keltischen Vorfahren nach der Wiederankunft in den kurz zuvor verlassenen Gegenden gezwungen, eine neue, dauerhafte Infrastruktur aufzubauen.

Abb. 3 Das Leben in einem keltischen Dorf [Quelle: keltenwelt-rhoen.de]

Die Zeit nach der Rückkehr der Helvetier an ihre Ausgangsorte ist als "pax romana" in die Geschichte eingegangen. Darunter wird die über 200 Jahre anhaltende innere Friedenszeit, eine lange währende Zeit von innerem Frieden, Stabilität, Sicherheit und Wohlstand im Römischen Reich bezeichnet, die 27 v. Chr. mit der Herrschaft des römischen Kaisers Augustus begann und mit dem Tod Mark Aurels 180 n. Chr. endete.

Viele archäologische Funde sind Zeugen der Zeit, als die Kelten in den heutigen solothurnischen Landen und deren Nachbargebieten gelebt und dadurch Ihre Spuren hinterlassen haben. Für detaillierte Informationen zur Geschichte der Kelten, ihre Lebensweise und Kultur sei auf die einschlägige Literatur verwiesen.

2.2. Die Zeit der römischen Herrschaft

Unter den Römern (58 v. C. – 450 n. C.) gelangte das schweizerische Mittelland zu kultureller Blüte. Zahllose Funde aus dieser Zeit bezeugen, dass gerade auch am Jurasüdfuss und im Thal römische Siedlungen bestanden haben. Auch die dazu gehörigen Verkehrswege haben ihre Spuren hinterlassen.

Im 3. Jh. n. C. wurde allerdings im Norden der von den Römern gebaute Grenzwall (der sog. Limes) zwischen Rhein, Main und Donau von den germanischen Alemannen durchbrochen. Die Schweiz wurde Grenzland des römischen Imperiums, eine doppelte Verteidigungslinie an Rhein und Jura-Aare bildete nun das Bollwerk gegen die germanischen Stämme.

Gegen Ende der römischen Besetzungszeit drang da und dort das Christentum in die Schweiz ein. Kleinste christliche Gemeinden überdauerten den Sturm der Völkerwanderung bis zur Christianisierung unseres Landes durch irische Mönche im 7. Jahrhundert.

Abb. 4 Bei Rettungsgrabungen am Hang von Attiswil (BE) hat der Archäologische Dienst des Kantons Bern (ADB) die Mauern eines römischen Gutshofs und Spuren einer bronzezeitlichen Siedlung aus dem 13. Jh. vor Christus freigelegt.4

Für etwa 150 Jahre blieb die Schweiz Grenzland mit militärischer Besetzung. Der Zerfall des römischen Reiches öffnete dann aber der alemannischgermanischen Einwanderung die Tore.5

Die 1958–1960 untersuchten archäologischen Spuren in der Kirche Oberbipp wurden nach der Grabung unter einer Betondecke in der heutigen Kirche sichtbar belassen. Erst 2002 wurden sie konserviert und mit einem 70 m langen Parcours erschlossen (s. Abb. 5 und 7).

2.3. Alemannen, Franken und Burgunder

Nach dem schweizerischen Philologen und Namensforscher Prof. Bruno Boesch kann die Bezeichnung „Alemannen“ am wahrscheinlichsten wie folgt erklärt werden: „Menschen oder Männer insgesamt, im Gesamten genommen“. 6

Es ist unsicher, wann die „Geschichte“ der Alemannen begann, wann sie – wenn überhaupt – endete und wo in der Frühzeit die Grenzen des Territoriums der Alemannen, die Alemannia, lagen. Es gibt auch keine eindeutige Festlegung oder Definition, wer Alemanne war und wer nicht. Heute sind viele Historiker grundsätzlich der Meinung, dass die „Volkwerdung“ der Alemannen erst auf dem Boden des neuen Siedlungsgebietes zwischen dem Rhein und dem römischen Limes (s. obiges Kapitel) geschehen ist. - Zudem erscheint es unbegründet, sie als „Stamm“ im Sinne einer Abstammungsgemeinschaft zu bezeichnen, da keinerlei Indizien für ein gemeinsames Stammesbewusstsein, für Mythen gemeinsamer Abstammung oder für sprachliche Gemeinsamkeiten überliefert sind.

Von den meisten Forschern wird heute angenommen, die Alemannen seien, zumindest in ihrem Kern, Sueben („Schwaben“), also ursprünglich Angehörige einer älteren, bei Gaius Julius Caesar und dem römischen Geschichtsschreiber Tacitus gut bezeugten Völkergruppe. Die von den Historikern dafür beigebrachte Begründung beruht allerdings auf Quellenaussagen aus späterer Zeit: Es ist die Gleichsetzung von Sueben und Alemannen, die in den Schriftzeugnissen seit dem 6. Jh. begegnet. Die Namen „Alemannen“ und „Schwaben“ wurden im Früh- und Hochmittelalter synonym verwendet, bis sich schliesslich die Bezeichnung „Schwaben“ durchsetzte und der Name der Alemannen vom 12. Jh. ab allmählich in Vergessenheit geriet.

Die Sprachwissenschaft und die Archäologie gehen beide übereinstimmend davon aus, dass die Alemannen ursprünglich Elbgermanen waren, ihre Heimat also im Mittelelbe-Saale-Gebiet hatten. Da dort die Heimat der germanischen Semnonen, des ältesten Stammes der Sueben, war, scheint die Vermutung, Alemannen seien identisch mit den Semnonen oder zumindest in ihrem Kern Semnonen, von Seiten der Nachbardisziplinen ihre willkommene Bestätigung erfahren.

Als Landwirte bevorzugten die Alemannen Hof- und offene Dorfsiedelungen. Sie legten damit den Grund zur dörflichen Kultur.7

Nach allem, was wir von der römischen Herrschaft in der Schweiz wissen, was auch die Orts- und Flurnamen in der Nordwestschweiz nahelegen, kann kaum eine umfassend und endgültige Besiedlung unserer Heimat durch die Alemannen vor dem 5. Jh. erfolgt sein.8

Entscheidend für das Schicksal der alemannischen Völker war die Konfrontation mit den Franken im Nordwesten und Norden ihres Siedlungsgebietes: In der Schlacht von Zülpich kämpften im Jahr 496 die Rheinfranken unter Sigibert von Köln mit der Hilfe der Salfranken unter Chlodwig I. (446511, fränkischer König aus der Dynastie der Merowinger) gegen die angreifenden Alamannen. Nach einer weiteren Schlacht um 506 schienen die Alemannen entscheidend geschwächt zu sein.

Abb. 5 Kirche Oberbipp, ehemaliger römischer Gutshof; Ansicht von Osten auf das sogenannte «Lazarus-Grab». Links unten das regelmässige römische Mauerwerk, welches vom Grab durchschlagen wurde. Darüber die unregelmässig gemauerte romanische Schrankenmauer. Über eine Fläche von rund 300 m2 erstreckt sich der Rundgang mit Mauern und Grabkammern von acht Gebäuden aus 1'700 Jahren. 9

Die Alemannen waren so zu Beginn des 6. Jh. zwischen die Machtblöcke geraten, die sich zu behaupten und ihre Machtsphären auszuweiten versuchten: Die Franken übten von Norden und Nordwesten her Druck aus und verdrängten offenbar grosse Teile der alemannischen Bevölkerung nach Süden.10

Sicher, wie das die Ortsnamen auf dem linken Aareufer bei Solothurn eindeutig dartun, waren die Burgunder vor den Alemannen an Ort und Stelle. So legen die wenigen sicheren Anhaltspunkte uns nahe, zu vermuten, dass die Alemannen erst nach 480, als ihnen die burgundische Pforte gesperrt war, durch das Aaretal westwärts wanderten.4