9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

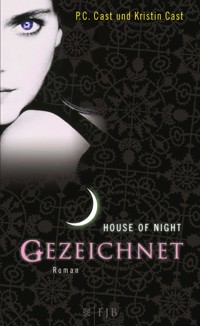

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: House of Night

- Sprache: Deutsch

HOUSE OF NIGHT: die einzig legitime Nachfolge-Serie der Bis(s) Romane Als auf der Stirn der 16jährigen Zoey Redbird eine saphirblaue Mondsichel aufscheint, weiß sie, dass ihr nicht viel Zeit bleibt, um ins House of Night, das Internat für Vampyre, zu kommen. Denn jetzt ist sie gezeichnet. Im House of Night soll sie zu einem richtigen Vampyr ausgebildet werden – vorausgesetzt, dass sie die Wandlung überlebt. Zoey ist absolut nicht begeistert davon, ein neues Leben anfangen zu müssen, so ganz ohne ihre Freunde – das einzig Gute ist, dass ihr unerträglicher Stiefvater sie dort nicht mehr nerven kann. Aber Zoey ist kein gewöhnlicher Vampyr – sie ist eine Auserwählte der Vampyrgöttin Nyx. Und sie ist nicht die Einzige im House of Night mit besonderen Fähigkeiten... House of Night hat bereits über 8 Millionen Fans in den USA und erscheint in über 41 Ländern. Die Verfilmung von House of Night ist bereits in Vorbereitung – und jetzt erscheint der erste Band der neuen Bestseller-Serie endlich auch auf Deutsch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 447

Veröffentlichungsjahr: 2010

Sammlungen

Ähnliche

P.C. Cast | Kristin Cast

Gezeichnet

House of Night

Roman

Über dieses Buch

HOUSE OF NIGHT: die einzig legitime Nachfolge-Serie der Bis(s) Romane

Als auf der Stirn der 16jährigen Zoey Redbird eine saphirblaue Mondsichel aufscheint, weiß sie, dass ihr nicht viel Zeit bleibt, um ins House of Night, das Internat für Vampyre, zu kommen. Denn jetzt ist sie gezeichnet. Im House of Night soll sie zu einem richtigen Vampyr ausgebildet werden – vorausgesetzt, dass sie die Wandlung überlebt. Zoey ist absolut nicht begeistert davon, ein neues Leben anfangen zu müssen, so ganz ohne ihre Freunde – das einzig Gute ist, dass ihr unerträglicher Stiefvater sie dort nicht mehr nerven kann.

Aber Zoey ist kein gewöhnlicher Vampyr – sie ist eine Auserwählte der Vampyrgöttin Nyx. Und sie ist nicht die Einzige im House of Night mit besonderen Fähigkeiten...

House of Night hat bereits über 8 Millionen Fans in den USA und erscheint in über 41 Ländern. Die Verfilmung von House of Night ist bereits in Vorbereitung - und jetzt erscheint der erste Band der neuen Bestseller - Serie endlich auch auf Deutsch.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

P.C. Cast und Kristin Cast sind das erfolgreichste Mutter-Tochter-Autorengespann weltweit. Sie leben beide in Oklahoma, USA.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Inhalt

Für unsere wundervolle Agentin

Danksagung

Aus Hesiods Ode an Nyx, die griechische Personifikation der Nacht:

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Dreiundzwanzig

Vierundzwanzig

Fünfundzwanzig

Sechsundzwanzig

Siebenundzwanzig

Achtundzwanzig

Neunundzwanzig

Deckblatt

Eins

Für unsere wundervolle Agentin

Meredith Bernstein, die das magische

Wort aussprach: Vampyr-Internat.

Du bist einfach die Beste!

Danksagung

Ich möchte meinem großartigen Schüler John Maslin für seine Hilfe bei der Recherche für dieses Buch danken und dafür, dass er uns bei vielen der frühesten Versionen als kritischer Leser zur Seite stand. Seine Anregungen waren unschätzbar wertvoll.

Und ein dickes fettes Dankeschön den Teilnehmern meiner Creative-Writing-Kurse 2005/2006. Das Brainstorming mit euch war extrem hilfreich (und sehr amüsant).

Meiner phantastischen Tochter Kristin danke ich dafür, dass sie dafür gesorgt hat, dass wir uns halbwegs nach Teenagern anhören. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. (Das zu schreiben hat sie mir befohlen.)

PC

Ich möchte meiner hinreißenden Frau Mama, besser bekannt als PC, dafür danken, dass sie eine so wahnsinnig begabte Autorin ist und dass man so gut mit ihr zusammenarbeiten kann. (Okay, das zu schreiben hat sie mir befohlen.)

Kristin

PC und Kristin möchten beide ihrem Vater/Großvater, Dick Cast, für seine Mitarbeit an der biologischen Hypothese danken, die den Vampyren des House of Night zugrunde liegt. Wir lieben dich, Papa/Opa!

Aus Hesiods Ode an Nyx, die griechische Personifikation der Nacht:

Dort stehen auch die schrecklichen Häuser der finsteren Nacht,

verborgen in schwärzlichen Wolken.

Davor hält Atlas, der Iapetossohn, den weiten Himmel,

ohne zu wanken, mit dem Haupt und nie ermattenden Armen, dort, wo Nacht und Tag einander begegnen

und sich grüßen beim Schritt über die mächtige eherne Schwelle.

Eins

Gerade als ich dachte, noch schlimmer kann dieser Tag nicht werden, sah ich den toten Typen neben meinem Schließfach stehen. Kayla war in ihrem üblichen Labermodus – ohne Punkt und Komma – und bemerkte ihn nicht mal. Erst mal jedenfalls. Hm, jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir auf, dass ihn eigentlich niemand außer mir bemerkte, bevor er anfing zu sprechen. Mal wieder ein Beweis dafür, dass ich tragischerweise immer und überall aus dem Rahmen falle.

»Also echt, Zoey«, sagte Kayla gerade, »ich schwör dir hoch und heilig, Heath hat sich nach dem Spiel nicht total besoffen. Jetzt verurteil ihn doch nicht so.«

»Ja«, murmelte ich abwesend. »Schon okay.« Dann musste ich husten. Schon wieder. Ich fühlte mich beschissen. War wahrscheinlich das, was Dr. Wise, mein leicht verblödeter Bio-Förderkurslehrer, als Teeniepest bezeichnete.

Ob die mich von der Geometriearbeit morgen befreien würden, wenn ich starb? War nur zu hoffen.

»Zoey, sag mal, hörst du mir überhaupt zu? He, ich würd sagen, er hatte vielleicht vier, na ja, höchstens sechs Bier und vielleicht drei von den härteren Sachen. Aber das ist doch gar nicht der Punkt. Bestimmt hätte er fast gar nichts getrunken, wenn deine doofen Eltern nicht gewollt hätten, dass du sofort nach dem Spiel heimgehst.«

Wir tauschten leidgeprüfte Blicke. Wieder einmal eine Ungerechtigkeit meiner Mom und meines Stiefpenners, den sie vor drei endlos langen Jahren geheiratet hatte, über die wir uns völlig einig waren. Das Schweigen dauerte ungefähr eine halbe Atempause, dann war K zurück im Labermodus.

»Außerdem musste er doch feiern! Hey, wir haben die Unions geschlagen!« K zog mich an der Schulter zurück und baute sich direkt vor mir auf. »Ey, dein Freund –«

»Fast-Freund«, stellte ich richtig und versuchte sie nicht anzuhusten.

»Egal. Heath ist unser Quarterback, da muss er doch feiern! Broken Arrow hat die Unions zum ersten Mal seit hunderttausend Jahren wieder geschlagen!«

»Sechzehn.« Ich bin die totale Null in Mathe, aber gegen Kaylas Gespür für Zahlen bin ich das reinste Wunderkind.

»Was soll’s! Lass den Jungen doch mal glücklich sein.«

»Der Punkt ist, er war ungefähr zum fünften Mal diese Woche total dicht. Sorry, aber ich hab echt keinen Bock auf ’nen Kerl, dessen größte Ambition im Leben sich von In-die-Collegemannschaft-Kommen zu Ein-Sixpack-exen-ohne-zu-Kotzen gewandelt hat. Außerdem wird er fett, wenn er weiter so säuft.« Ich musste husten und brach ab. Als der Anfall vorbei war, atmete ich ein paarmal tief durch, weil mir schwindelig war. Nicht, dass Laber-K es mitgekriegt hätte.

»Ääh! Ein fetter Heath! Das will ich mir gar nicht vorstellen.«

Ich unterdrückte erfolgreich den nächsten Hustenanfall. »Und beim Küssen schmeckt er wie Käsfüße in Bier.«

K verzog das Gesicht. »Okay, das ist echt eklig. Schade – wo er so megascharf aussieht.«

Ich verdrehte die Augen. Ich versuchte erst gar nicht zu verbergen, dass mich ihre ständige Oberflächlichkeit nervte.

»Oh Mann, wenn du krank bist, bist du immer supermies drauf. Aber Zoey, wenn du wüsstest, was für traurige Hundeaugen er gemacht hat, als du ihn beim Mittagessen so total ignoriert hast. Er hat nicht mal …«

Da sah ich ihn. Den toten Typen. Okay, im Grunde genommen war er nicht wirklich tot, so viel wusste ich. Er war untot. Oder un-menschlich, oder was auch immer. Die Wissenschaftler sagen so, die Leute so. Im Endergebnis ist es jedenfalls dasselbe. Es gab keinen Zweifel daran, was er war. Selbst wenn ich nicht gespürt hätte, welche Macht und Dunkelheit von ihm ausging, hätte ich sein Mal nicht übersehen können: die saphirblaue Mondsichel auf seiner Stirn und dazu die verschlungenen Tätowierungen rund um seine ebenso blauen Augen. Er war ein Vampyr – und nicht nur das. Er war ein Späher.

Und, Shit! Er stand neben meinem Schließfach.

»Zoey, du hörst mir überhaupt nicht zu!«

Da begann der Vampyr zu sprechen. Es hörte sich an wie eine rituelle Formel. Die Worte glitten durch den Raum auf mich zu, gefährlich und verführerisch, wie Blut, gemischt mit geschmolzener Schokolade.

»Zoey Montgomery! Sie wurde von der Nacht erwählt; ihr Tod wird ihre Geburt sein. Die Nacht ruft sie; höre und gehorche sie Ihrer lieblichen Stimme. Das Schicksal erwartet dich im House of Night!«

Er streckte den langen, weißen Zeigefinger aus und deutete auf mich. Meine Stirn zerbarst vor Schmerz. Und Kayla öffnete den Mund und schrie.

Allmählich lösten sich die gleißenden Flecken vor meinen Augen auf. Über mir sah ich Kaylas Gesicht, aus dem jede Farbe gewichen war.

Wie immer sprach ich den ersten dämlichen Gedanken aus, der mir in den Sinn kam. »K, du glotzt wie ein Karpfen.«

»Er hat dich Gezeichnet! Zoey, du hast den Umriss von dem Ding auf der Stirn!« Sie presste sich die zitternde Hand vor den Mund, aber ein Schluchzen kam trotzdem durch.

Ich setzte mich auf und hustete. Ich hatte mörderische Kopfschmerzen. Probehalber rieb ich mir die Stelle zwischen den Augenbrauen. Es stach wie ein Wespenstich, und der Schmerz schoss mir in Augen, Schläfen und Oberkiefer. Mir war kotzübel.

»Zoey!« K weinte jetzt richtig und schluchzte nach jedem Wort auf. »Ogottogott. Das war ein Späher – ein Vampyr-Späher!«

»K.« Ich versuchte den Schmerz aus meinem Kopf zu kriegen, indem ich die Augen mehrmals kurz zusammenkniff. »Hör auf. Ich hasse es, wenn du heulst, das weißt du.« Ich streckte den Arm aus, um ihr beruhigend die Hand auf die Schulter zu legen.

Sie schrak unwillkürlich zurück.

Ich konnte es nicht fassen. Sie war tatsächlich zurückgeschreckt, so als hätte sie Angst vor mir! Anscheinend hatte sie an meinem Blick gemerkt, wie verletzt ich deshalb war, denn sofort fing sie wieder mit ihrem K-Gelaber an.

»O Gott, Zoey! Was machst du denn jetzt? Du kannst da doch nicht hingehen! Du kannst nicht eins von diesen Dingern werden. Das ist nicht wahr, das kann nicht wahr sein! Mit wem soll ich denn dann zu unseren Footballspielen gehen?«

Ich bemerkte, dass sie während der gesamten Tirade auf Abstand blieb. Mit aller Gewalt schluckte ich das schreckliche Gefühl der Zurückweisung runter, von dem mir fast die Tränen kamen. Aber nur fast. Ich war ziemlich gut darin, mir das Weinen zu verkneifen. Kein Wunder – ich hatte ja drei Jahre Zeit gehabt zu üben.

»Ist doch schon gut. Ich kläre das. Das ist bestimmt ein … ein bescheuerter Fehler«, log ich.

Eigentlich redete ich gar nicht, sondern ließ einfach nur Worte aus meinem Mund fließen. Noch immer mit vor Schmerz verkrampftem Gesicht stand ich auf. Etwas erleichtert sah ich, dass sich außer K und mir niemand im Gang vor den Matheräumen aufhielt. Dann erstickte ich fast an einem hysterischen Lachanfall: Hätte ich mich nicht so verrückt gemacht wegen der Hammer-Geometrie-Arbeit morgen, und wäre ich nicht noch schnell zum Fach gerannt, um das Buch mit nach Hause zu nehmen und den Rest des Tages wie wild (und wahrscheinlich völlig sinnlos) zu lernen, dann hätte der Späher mich draußen erwischt, wo ich zusammen mit der Mehrheit der ungefähr 1300 Schüler der Broken Arrow Intermediate High School auf den Bus gewartet hätte. Ich habe ein Auto, aber es ist eine Art alter Tradition, solidarisch mit denen rumzustehen, die ›die dicken gelben Limousinen‹ nehmen müssen, wie meine hirnlose Schwester, dieser Barbie-Klon, so schön sagt. Außerdem kriegt man so am besten mit, wer was von wem will. Tatsächlich war da doch noch ein Junge im Gang: so ein langer dünner Streber mit absolut krummen Zähnen, die ich leider bis ins Detail bewundern durfte, weil er mich mit offenem Maul anglotzte, so als ob ich gerade einen Wurf fliegende Schweine zur Welt gebracht hätte.

Ich musste wieder husten. Diesmal klang es richtig eklig verschleimt. Der Streber gab so was wie ein Fiepsen von sich und hastete, ein quadratisches Brett gegen die dürre Brust gedrückt, zu Mrs Days Zimmer. Anscheinend traf sich der Schachclub jetzt montags.

Spielten Vampyre Schach? Gab es Vampyr-Streber? Oder Vampyr-Cheerleader, die aussahen wie Barbiepuppen? Gab es Vampyre, die in der Schulband spielten? Oder Vampyr-Emos mit dieser bescheuerten Typ-trägt-Mädchenhosen-Störung und halb übers Gesicht hängendem schwarzen Pony? Oder waren sie alle abgefahrene Gothics, die sich nicht gerne wuschen? Musste ich jetzt auch so eine Gothic-Tusse werden? Oder noch schlimmer, ein Emo? Ich mochte Schwarz nicht besonders, vor allem nicht ausschließlich, und ich hatte weder das Gefühl, plötzlich eine Abneigung gegen Seife und Wasser zu entwickeln, noch den Wunsch, mir eine neue Frisur zuzulegen und um meine Augen massenhaft schwarzen Kajal zu schmieren.

All das wirbelte mir durch den Kopf, während ich mit dem nächsten hysterischen Lachanfall kämpfte. Ich war fast dankbar, dass er zu einem Husten wurde.

»Zoey? Alles okay?« Kaylas Stimme hörte sich kieksig an, als zwickte sie jemand. Sie war noch einen Schritt weiter zurückgewichen.

Ich seufzte und spürte die ersten Anzeichen von Wut in mir aufsteigen. Mann, ich hatte diese Scheiße doch nicht gewollt! K und ich waren seit der dritten Klasse die besten Freundinnen, und jetzt sah sie mich an, als sei ich plötzlich zu einem Monster geworden.

»Was soll das, K? Ich bin noch genau die Gleiche wie vor zwei Sekunden oder zwei Stunden oder zwei Tagen.« Frustriert deutete ich auf meinen schmerzenden Kopf. »Das da ändert doch nichts daran, wer ich bin!«

Kaylas Augen füllten sich wieder mit Tränen, aber glücklicherweise begann in ihrem Handy Madonnas »Material Girl« zu quäken. Automatisch warf sie einen Blick aufs Display. Sie bekam diesen Blick wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht, und ich wusste, dass es ihr Freund Jared war.

»Geh schon.« Meine Stimme war flach und müde. »Fahr mit ihm nach Hause.«

Ihr erleichterter Blick traf mich wie eine Ohrfeige.

»Rufst du mich später an?«, rief sie mir über die Schulter zu, während sie eilig durch die Tür nach draußen flüchtete.

Ich beobachtete, wie sie über den Rasen zum Parkplatz rannte, das Handy am Ohr. Ihre Lippen bewegten sich hektisch. Bestimmt erzählte sie ihm schon, dass ich mich in ein Monster verwandelte.

Das Problem war, dass zu einem Monster zu werden tatsächlich die nettere der beiden Möglichkeiten war, die ich hatte. Möglichkeit 1: Ich werde zum Vampyr, was für die allermeisten Leute mit Monster auf einer Stufe steht. Möglichkeit 2: Mein Körper verweigert sich der Wandlung, und ich sterbe. Aus, vorbei, basta.

Die gute Nachricht war: Um die Arbeit morgen brauchte ich mir keinen Kopf mehr zu machen.

Die schlechte Nachricht war, dass ich ins House of Night ziehen musste; ein privates Internat in der Stadtmitte von Tulsa, allseits bekannt als Vampyr-Pensionat, wo sich über die nächsten vier Jahre sowohl mein Körper als auch mein Leben unsäglich und unwiderruflich verändern würden. Falls das Ganze mich nicht umbrachte.

Toll. Ich wollte nichts von beidem. Ich wollte einfach nur versuchen, so normal zu sein, wie es ging, wenn man megakonservative Eltern, einen Troll von einem jüngeren Bruder und eine ach so perfekte ältere Schwester hatte. Ich wollte die Geo-Arbeit mitschreiben. Ich wollte weiter gute Noten haben, um an der Oklahoma State University Tiermedizin studieren zu können und endlich aus Broken Arrow rauszukommen. Aber vor allem wollte ich dazugehören – wenigstens in der Schule. Zu Hause war da längst alle Mühe vergeblich, also blieben mir nur noch meine Freunde und das Leben außerhalb der Familie.

Jetzt wurde mir auch noch das genommen.

Ich rieb mir die Stirn und zerwühlte mir dann die Haare so, dass sie mir halb über die Augen und hoffentlich auch über das Mal fielen, das darüber entstanden war. Mit gesenktem Kopf, als sei ich total fasziniert von meiner Handtasche, lief ich zu der Tür, die auf den Schülerparkplatz führte.

Aber ich hielt abrupt inne, bevor ich hinaustrat. Durch die großen Fenster der typischen Schuleingangstüren sah ich Heath auf dem Parkplatz stehen. Umschwirrt von einer Schar Mädels, die alle aufreizend mit dem Arsch wackelten und die Haare zurückwarfen, während sämtliche Typen in der Nähe ihre lächerlich dicken Pick-ups aufröhren ließen und (größtenteils vergeblich) versuchten cool zu wirken. Passt es nicht hervorragend, dass ich auf genau so was abfahren musste? Na ja, um fair zu bleiben, Heath konnte auch supersüß sein, auch wenn das in letzter Zeit seltener vorkam. Hauptsächlich dann, wenn er ausnahmsweise mal nüchtern war.

Schrilles Mädchengekicher drang zu mir herein. Na super. Kathy Richter, die Schulnutte vom Dienst, versuchte Heath zum Spaß eine zu kleben. Selbst aus der Ferne war klar, dass sie glaubte, das sei eine Art Paarungsritual. Und wie immer stand er nur blöd da und grinste. Mistkacke, verdammte, der Tag hatte seinen Tiefpunkt wohl immer noch nicht erreicht! Und genau mittendrin stand mein eisvogelblauer 1966er VW Käfer. Nein, da konnte ich nicht raus. Nicht mit diesem Ding auf der Stirn. Ich würde nie wieder zu denen da gehören. Ich wusste viel zu gut, was sie machen würden, wenn sie mich sahen, von damals, als das letzte Mal ein Späher jemanden von der SIHS auserwählt hatte.

Das war letztes Jahr zu Beginn des Schuljahrs passiert. Der Späher war vor der ersten Stunde gekommen und hatte den Jungen auf dem Weg zu seinem Klassenraum abgefangen. Ich hatte von dem Späher nichts mitgekriegt, aber den Jungen gleich danach gesehen, als er schon seine Bücher fallen gelassen hatte und davongerannt war, das glühende Mal auf der Stirn, das viel zu bleiche Gesicht tränenüberströmt. Ich vergesse bestimmt nie, wie alle in den überfüllten Gängen vor ihm zurückgewichen waren, als ob er die Pest hätte, während er an ihnen vorbei zum Haupteingang geflohen war. Ich war genau wie alle anderen zur Seite ausgewichen und hatte ihn angestarrt, obwohl er mir eigentlich richtig leidtat. Ich hatte nur Angst, dass ich dann auf ewig die da sein würde, die Komische, die sich mit der Freakshow abgibt. Im Nachhinein ziemlich paradox, oder?

Statt zu meinem Auto flüchtete ich ins nächste Klo, wo Gott sei Dank niemand sonst war. Es gab drei Kabinen – oh ja, ich schaute bei jeder unten nach, ob Füße darin zu sehen waren. An einer Wand waren zwei Waschbecken mit kleinen Spiegeln darüber. An der gegenüberliegenden Wand hing ein großer Spiegel mit einem Bord für Bürsten, Make-up und solchen Kram. Ich legte meine Handtasche und mein Geometriebuch darauf ab. Dann holte ich tief Atem, hob in einer einzigen Bewegung den Kopf und strich mir das Haar zurück.

Es war, als würde ich einer vertrauten Fremden ins Gesicht starren. Ich meine, so eine, die man in einer Menge sieht und bei der man das Gefühl hat, dass man sie kennt, aber in Wahrheit tut man das gar nicht. Jetzt war das ich. Die vertraute Fremde.

Sie hatte meine Augen. Zumindest die Farbe stimmte, dieses unbestimmte Braun, das sich nicht ganz entscheiden konnte, ob es nicht doch lieber grün wäre. Aber meine Augen waren noch nie so groß und rund gewesen. Oder doch? Mein Haar hatte sie auch – lang, glatt und fast so dunkel wie das meiner Großmutter, bevor es silbern geworden war. Die Fremde hatte auch meine hohen Wangenknochen, meine gerade, kräftige Nase und meinen breiten Mund – das Erbe meiner Großmutter und ihrer Cherokee-Vorfahren. Aber sie war viel bleicher, als ich je gewesen war. Ich hatte immer einen leicht olivfarbenen Teint gehabt, viel dunkler als alle anderen in meiner Familie. Aber vielleicht war es ja gar nicht meine Haut, die plötzlich so hell war … vielleicht wirkte sie einfach nur hell im Kontrast zu dem dunkelblauen Umriss der Mondsichel genau in der Mitte meiner Stirn. Oder vielleicht lag es auch an dem schrecklichen Neonlicht. Ich hoffte, es war das Licht.

Ich starrte das fremdartige Tattoo an. Zusammen mit meinen indianischen Zügen verlieh es mir irgendwie die Aura von Wildheit … als käme ich aus uralten Zeiten, als die Welt noch größer war … und barbarischer.

Von heute an würde mein Leben nie mehr dasselbe sein. Und einen Augenblick lang – nur einen winzigen Augenblick lang – vergaß ich, wie grausam es war, nicht mehr dazuzugehören, und fühlte fast erschrocken eine Woge freudiger Erregung, während tief in mir das Blut des Volks meiner Großmutter frohlockte.

Zwei

Als genug Zeit vergangen war, so dass eigentlich alle die Schule verlassen haben sollten, schüttelte ich mir das Haar wieder in die Stirn, verließ das Klo und huschte zum zweiten Mal zu der Tür, die zum Schülerparkplatz führte. Die Luft schien rein zu sein – nur über die andere Seite des Parkplatzes schlenderte ein Typ in so total unattraktiven Möchtegern-Gangsta-XXL-Hosen. Da er all seine Konzentration dazu brauchte, die Hose am Runterrutschen zu hindern, würde er mich sicher gar nicht wahrnehmen. Ich biss die Zähne zusammen, denn mein Kopf drohte zu zerplatzen, und sauste durch die Tür, schnurstracks auf meinen kleinen Käfer zu.

Das Sonnenlicht traf mich wie ein Faustschlag. Ich meine, es war nicht mal ein besonders sonniger Tag; der Himmel war voll von diesen großen, plüschigen Wolken, die auf Bildern so schön wirken, wenn die Sonne dazwischen rausguckt. Aber das half nichts. Selbst in diesem Wechsel zwischen Licht und Schatten musste ich die Augen fest zusammenkneifen und die Hand zusätzlich als provisorischen Blendschutz übers Gesicht halten. Vermutlich war ich so von der Qual in Beschlag genommen, die mir das ganz gewöhnliche Sonnenlicht zufügte, dass ich den Pick-up erst bemerkte, als er quietschend vor mir hielt.

»He, Zo! Hast du meine SMS nicht gelesen?«

Shit, Shit, Shit! Heath. Ich blinzelte ihn durch die Finger hindurch an, so wie ich mir die bescheuerten Horrorfilme anschaute, wenn’s denn sein musste. Er saß auf der hinteren Kante der offenen Ladefläche. Über seine Schulter hinweg konnte ich in die Fahrerkabine sehen, wo Heath’ Freund Dustin und dessen Bruder Drew sich benahmen wie immer – wegen irgendwelchem dummen Jungs-Kram streiten und rangeln. Zum Glück schenkten sie mir überhaupt keine Beachtung. Ich schaute wieder Heath an und seufzte. Er hatte ein dämliches Grinsen im Gesicht und ein Bier in der Hand. Einen Augenblick lang vergaß ich, dass ich soeben Gezeichnet und dazu verdammt worden war, ein elendes blutsaugendes Monster zu werden, und starrte ihn empört an. »Bist du jetzt total verrückt geworden, oder was? Fängst schon in der Schule an zu saufen?«

Sein Kleinejungengrinsen wurde breiter. »Klar bin ich verrückt. Verrückt nach dir, Baby.«

Kopfschüttelnd wandte ich mich meinem Käfer zu, öffnete die knirschende Tür und warf meine Sachen auf den Beifahrersitz. Mit dem Rücken zu Heath fragte ich: »Warum bist du nicht beim Footballtraining?«

»Hast du’s nicht gehört? Wir haben heute frei gekriegt, weil wir am Freitag die Unions so eingestampft haben!«

Dustin und Drew hatten uns anscheinend doch halbwegs zugehört, denn aus der Fahrerkabine kam ein sehr Oklahoma-typisches »Yeah!«- und »Whoo-hoo!«-Gebrüll.

»Oh. Öh. Nein. Muss ich verpasst haben. Bei mir war’s heute ziemlich hektisch. Riesen-Geo-Arbeit morgen, weißt du.« Ich versuchte normal und locker zu klingen. Dann hustete ich und fügte hinzu: »Außerdem krieg ich ’ne fette Erkältung.«

»Zo! Also echt. Bist du angepisst oder was? Hat Kayla dir irgendeinen Mist über die Party erzählt? Mann, da lief nix, echt nicht.«

Hä?! K hatte nicht die kleinste Andeutung gemacht, dass Heath mit einer anderen rumgeflirtet hätte. Natürlich vergaß ich – schön blöd – kurzfristig mein neues Mal, hob den Kopf und starrte ihn an.

»Was lief da nicht, Heath?«

»Zo – du weißt doch genau, ich würde nie …« – aber sein unschuldiges Getue und seine Ausreden mündeten in eine heillos dämliche Miene des Entsetzens, als er das Mal sah. »Was in –«, fing er an, aber ich schnitt ihm das Wort ab.

»Schht!« Mit dem Kopf deutete ich in Richtung der ahnungslosen Brüder, die jetzt in voller Lautstärke die neueste Toby-Keith-CD mitsangen (wenn man ihr unmusikalisches Gejohle überhaupt so nennen konnte).

Heath’ Augen blieben schockgeweitet, aber er senkte die Stimme. »Ist das irgendein Schminkzeugs aus deinem Theaterkurs?«

»Nein«, flüsterte ich. »Nein.«

»Aber du – das geht nicht! Du kannst so was nicht haben! Wir sind doch zusammen!«

»Wir sind nicht zusammen!« Und da überkam mich wieder ein Hustenanfall. Unter heftigem, krampfartigem Husten krümmte ich mich vornüber.

»Ey, Zo!«, rief Dustin aus dem Wagen. »Hör besser mal mit dem Rauchen auf!«

»Ja, dir kommt ja gleich die Lunge hoch«, bestätigte Drew.

»Lasst sie in Ruhe, Jungs, ihr wisst doch, dass sie nicht raucht. Sie ist ein Vampyr!«

Na super. Ganz toll. Mal wieder typisch Heath und sein absoluter, kompletter Mangel an allem, was auch nur entfernt gesundem Menschenverstand glich – er glaubte mich tatsächlich zu verteidigen! Seine Freunde steckten natürlich sofort die Köpfe aus den Fenstern und staunten mich an wie ein missglücktes Forschungsexperiment.

»Wow, krass. Zoey ist ’n Mutant!«, sagte Drew.

Bei dieser ungerührten Feststellung sprudelte der Zorn, der seit Kaylas feiger Reaktion in mir geschmort hatte, hoch und kochte über. Egal wie die Sonne mich folterte, ich blickte Drew geradewegs in die Augen.

»Halt verdammt nochmal den Mund! Mir geht’s heute echt scheiße, da brauch ich nicht noch deine blöden Kommentare!« Ich hielt inne und richtete den Blick auf Dustin. »Oder deine.«

Drew sagte nichts mehr. Er hatte riesengroße Augen bekommen. Und in Dustins Blick sah ich etwas, das mich entsetzte und zugleich seltsam erregte: Angst. Echte Angst. Ich blickte zurück zu Drew – er hatte auch Angst. Da spürte ich es. Ein dezentes Kribbeln, das sich über meine ganze Haut ausbreitete und das Mal zum Brennen brachte.

Macht. Ich spürte Macht in mir.

»Zo? Was zum Henker –« Heath’ Stimme löste die Spannung. Ich wandte den Blick von den Brüdern ab.

Dustin legte den Gang ein und gab Gas. »Abfahrt, Männer!« Der Pick-up machte einen Satz nach vorn. Heath verlor das Gleichgewicht und rutschte in einem Wirbel aus rudernden Armen, Beinen und einer Bierfontäne auf den Asphalt.

Ohne zu überlegen, eilte ich hin. »Heath! Alles okay?« Er kam auf die Hände und Knie, und ich beugte mich runter, um ihm beim Aufstehen zu helfen.

Und da roch ich es. Irgendwas duftete ganz überwältigend – heiß und süß und köstlich. Benutzte Heath ein neues Eau de Cologne? Vielleicht so ein abgefahrenes mit Pheromonen, von dem Frauen anscheinend angezogen werden wie von einer Mega-Fliegenfalle? Ich merkte erst, wie nahe ich ihm war, als er aufstand und unsere Körper sich beinahe berührten. Er sah fragend auf mich runter.

Ich blieb wie angewurzelt stehen. Obwohl ich wohl besser Abstand genommen hätte. Noch heute Morgen hätte ich es getan … Aber nicht jetzt.

»Zo?«, fragte er leise, mit tiefer, heiserer Stimme.

»Du riechst total gut«, platzte ich heraus. Mein Herz pochte so laut, dass ich das Echo in meinen Schläfen hörte.

»Zoey, du hast mir echt gefehlt. Lass uns wieder zusammen sein, ja? Ich liebe dich, wirklich.« Er wollte mir über die Wange streicheln, und da bemerkten wir beide, dass seine Handfläche blutig war. »Oh Shit. Da bin ich wohl …«

Seine Stimme versiegte, als sein Blick auf mein Gesicht fiel. Ich kann nur raten, wie ich ausgesehen haben muss – totenbleich, das Mal ein glühender saphirblauer Schattenriss und mein Blick auf das Blut an seiner Hand geheftet. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht wegsehen.

»Ich will …«, flüsterte ich. »Ich will …« Was wollte ich? Ich konnte es nicht erklären. Nein, falsch: Ich würde es nicht erklären. Ich würde nicht sagen, dass ein wahnsinniges, glühendes Verlangen mich zu ersticken drohte. Nicht etwa, weil Heath so nahe bei mir stand. Das war schon oft so gewesen. Mein Gott, wir machten seit einem Jahr miteinander rum, aber nie zuvor hatte ich mich in seiner Gegenwart so gefühlt wie jetzt – niemals. Ich biss mir auf die Unterlippe und stöhnte leise.

Hinter uns machte der Pick-up eine schleudernde Vollbremsung. Drew sprang heraus, packte Heath um die Taille und zerrte ihn rückwärts mit sich in die Fahrerkabine.

»He, was soll das?! Ich red grade mit Zoey!« Heath versuchte sich zu wehren, aber Drew war der dienstälteste Linebacker von Broken Arrow und ein wahrer Gigant. Dustin griff über beide hinweg und knallte die Tür des Transporters zu.

»Lass die Finger von ihm, du Missgeburt«, schrie Drew mich an, während Dustin aufs Gaspedal trat und der Wagen im Tiefflug davonraste – diesmal endgültig.

Ich kroch in meinen Käfer. Meine Hände zitterten so, dass ich drei Versuche brauchte, um den Kleinen zu starten.

»Einfach nach Hause. Nur nach Hause«, murmelte ich während der Fahrt immer wieder dumpf zwischen bösen Hustenanfällen. Ich wollte nicht darüber nachdenken, was gerade passiert war. Ich konnte nicht.

Die Fahrt nach Hause dauerte fünfzehn Minuten, aber heute erschienen sie mir nur ein paar Sekunden lang zu sein. Viel zu schnell stand ich mit abgeschaltetem Motor in der Auffahrt und versuchte mich auf das einzustellen, was mich drinnen erwartete – und zwar so sicher wie das Amen in der Kirche.

Warum war ich eigentlich so erpicht darauf gewesen, nach Hause zu kommen? Na ja, im Grunde war ich wohl nicht so sehr darauf aus gewesen hier zu sein. Ich schätze mal, ich wollte einfach nur vor dem flüchten, was da gerade auf dem Parkplatz zwischen Heath und mir passiert war.

Oh nein! Darüber würde ich jetzt ganz sicher nicht nachdenken. Und überhaupt, es gab bestimmt irgendeine vernünftige Erklärung für das alles, eine vernünftige, einfache Erklärung. Dustin und Drew waren Vollidioten – absolut vorpubertäre Bierhirne. Ich hatte sie nicht mit einer unheimlichen neuen Macht eingeschüchtert – sie waren einfach ausgerastet, weil ich Gezeichnet worden war. Das war alles. Ich meine, vor Vampyren hat man eben nun mal Angst.

»Aber ich bin kein Vampyr!«, sagte ich energisch. Dann musste ich wieder husten. Ich dachte daran, wie betörend schön mir Heath’ Blut erschienen war, welch rasendes Verlangen ich danach verspürt hatte. Nicht nach Heath. Nach seinem Blut.

Nein! Nein! Nein! Blut war kein bisschen betörend oder schön! Ich hatte bestimmt einen Schock. Ganz bestimmt. Ganz sicher. Ich befand mich im Schockzustand und konnte nicht klar denken. Okay, langsam … durchatmen … Instinktiv berührte ich meine Stirn. Sie brannte nicht mehr, fühlte sich aber immer noch irgendwie anders an. Ich hustete zum millionsten Mal. Na gut – auch wenn ich mich weigerte, über Heath nachzudenken, ich musste zugeben: Ich fühlte mich insgesamt anders. Meine Haut war hypersensibel. Meine Brust schmerzte, und obwohl ich meine coole Maui-Jim-Sonnenbrille aufgesetzt hatte, tränten und pochten mir die Augen.

»Ich sterbe«, stöhnte ich – und presste erschrocken die Lippen aufeinander. Möglicherweise war ich wirklich dabei zu sterben. Ich sah zu dem großen Backsteinhaus hinüber, das sich auch nach drei Jahren noch nicht nach Zuhause anfühlte. »Bringt ja doch nichts. Da musst du jetzt durch, Zoey Montgomery.« Wenigstens meine Schwester würde noch nicht daheim sein – Cheerleadertraining. Und der Troll saß hoffentlich total hypnotisiert vor seinem neuen Delta-Force: Black-Hawk-Down-Videospiel (is klar …). Dann hätte ich Mom für mich. Vielleicht verstand sie mich ja … vielleicht konnte sie mir einen Rat geben …

Oh Mann! Ich war sechzehn, aber plötzlich merkte ich, dass ich mir nichts so sehr wünschte wie meine Mom.

»Bitte mach, dass sie es versteht«, sandte ich ein winziges Gebet an welchen Gott oder welche Göttin mich auch immer hören mochte.

Wie immer ging ich durch die Garage hinein, dann den Gang entlang in mein Zimmer und ließ meine Handtasche, das Geobuch und den Rucksack aufs Bett fallen. Dann holte ich tief Luft und machte mich ein bisschen zittrig auf den Weg zu meiner Mutter.

Sie saß im Wohnzimmer, in eine Ecke der Couch gekuschelt, nippte an einer Tasse Kaffee und las »Hühnersuppe für die Seele – Für Frauen«. Sie sah so normal aus, so wie sie früher ausgesehen hatte. Nur dass sie früher exotische Liebesromane gelesen und Make-up getragen hatte. Beides Dinge, die ihr neuer Mann nicht zuließ (dieser Penner).

»Mom?«

»Hm?« Sie sah nicht mal auf.

Ich schluckte schwer. »Mama.« So hatte ich sie genannt, bevor sie John geheiratet hatte. »Ich hab ein Problem.«

Vielleicht war es das unerwartete »Mama«. Vielleicht rührte auch etwas in meiner Stimme die verschütteten alten Mutterinstinkte in ihr an – jedenfalls hob sie den Blick sofort vom Buch, die Augen sanft und besorgt.

»Was ist denn, Süße –«, begann sie. Der Rest der Worte gefror ihr auf den Lippen, als sie das Mal auf meiner Stirn erblickte.

»O Gott! Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht?!«

Ich fühlte einen Stich im Herzen. »Mom, ich hab überhaupt nichts gemacht. Das da ist mit mir passiert, nicht wegen mir. Es ist nicht meine Schuld.«

»Oh bitte, nein!«, jammerte sie los, als hätte ich gar nichts gesagt. »Was wird dein Vater dazu sagen?«

Ich hätte am liebsten geschrien: Was zum Teufel soll mein Vater schon dazu sagen, wir haben seit vierzehn Jahren nichts von ihm gesehen oder gehört! Aber ich wusste, dass das die Sache nicht besser machen würde. Sie wurde nur sauer, wenn ich sie daran erinnerte, dass John nicht mein ›echter‹ Vater war. Also wandte ich eine andere Taktik an, eine, die ich vor drei Jahren aufgegeben hatte.

»Mama, bitte. Kannst du es ihm vielleicht erst mal einfach nicht sagen? Zumindest ein, zwei Tage lang? Damit wir uns erst mal … ich weiß nicht … dran gewöhnen können oder so.« Ich hielt den Atem an.

»Aber was soll ich ihm sonst sagen? Das Ding kann man ja noch nicht mal überschminken.« Ihr Mund verzerrte sich eigenartig, während sie den Halbmond nervös beäugte.

»Mom, ich hab nicht vor, in dieser Zeit hierzubleiben. Ich muss weg, das weißt du doch.« Ich musste innehalten, als ein langer Hustenanfall mich durchschüttelte. »Ich bin Gezeichnet worden. Ich muss ins House of Night, sonst werde ich nur immer kränker.« Und dann sterbe ich, versuchte ich ihr mit den Augen zu sagen. Es auszusprechen gelang mir nicht. »Ich hätte nur gern ein paar Tage, bevor ich mich mit …« Damit ich ihn nicht beim Namen nennen musste, täuschte ich einen erneuten Hustenanfall vor – was mir nicht schwerfiel.

»Aber was sage ich ihm?«

Die Panik in ihrer Stimme verstörte mich. War nicht sie die Mutter? Sollte sie nicht die Antworten statt der Fragen haben?

»Sag ihm … sag ihm doch einfach, ich schlafe die nächsten Tage bei Kayla, weil wir ein großes Bio-Projekt fertigkriegen müssen.«

Der Gesichtsausdruck meiner Mutter veränderte sich. Die Besorgnis wich einer Härte, die ich nur zu gut kannte. »Du willst also, dass ich ihn anlüge.«

»Nein, Mom. Ich will nur, dass du ein einziges Mal meine Bedürfnisse vor seine Gesetze stellst. Ich will, dass du meine Mama bist. Ich will, dass du mir packen hilfst und mich zu dieser neuen Schule fährst, weil ich krank bin und Angst hab und überhaupt nicht weiß, wie ich das alleine schaffen soll!« Die letzten Worte keuchte ich hastig heraus, weil mich wieder ein Hustenkrampf überkam.

»Ich wusste gar nicht, dass ich nicht mehr deine Mom bin«, sagte sie kühl.

Das hier war noch viel anstrengender als mit Kayla. Ich seufzte. »Vielleicht ist das das Problem, Mom. Du machst dir nicht genug Gedanken darum, um es zu merken. Seit du John geheiratet hast, hast du dich für nichts anderes mehr interessiert als für ihn.«

Ihre Augen wurden schmal. »Wie kannst du nur so egoistisch sein? Ist dir eigentlich klar, wie viel er für uns getan hat? Seinetwegen konnte ich den fürchterlichen Job bei Dillards kündigen. Seinetwegen haben wir endlich genug Geld und ein großes, wunderschönes Haus. Seinetwegen geht es uns so gut, und wir müssen uns keine Sorgen mehr um die Zukunft machen!«

Ich hatte das so oft gehört, dass ich es mit ihr gemeinsam hätte herunterbeten können. An diesem Punkt unserer Pseudo-Unterhaltungen entschuldigte ich mich üblicherweise und verzog mich in mein Zimmer. Aber heute ging das nicht. Heute war ich anders. Heute war alles anders.

»Nein, Mutter. Weißt du, was seinetwegen passiert ist? Seinetwegen hast du seit drei Jahren absolut nichts mehr von deinen Kindern mitgekriegt. Weißt du eigentlich, dass deine älteste Tochter eine falsche, versnobte Schlampe ist, die sich schon vom halben Footballteam hat flachlegen lassen? Und weißt du, was für widerliche, blutige Videospiele Kevin sich ständig kauft und vor dir versteckt? Nein, natürlich nicht! Weil die zwei so tun, als wären sie glücklich und als fänden sie John und dieses beschissene Familiengetue ganz toll, und du lächelst sie an und betest für sie und lässt sie machen, was sie wollen. Und ich? Ich bin die Böse, weil ich nicht so tue als ob. Weil ich ehrlich bin! Weißt du was? Die Scheiße hier kotzt mich so an, dass ich froh bin, dass der Späher mich Gezeichnet hat! Nicht mal das House of Night kann trostloser sein als diese ach so perfekte Familie!« Ehe ich anfangen konnte zu heulen oder zu schreien, drehte ich mich um, stolzierte zurück in mein Zimmer und knallte die Tür hinter mir zu.

Sollen sie doch alle verrecken.

Durch die zu dünnen Wände konnte ich hören, wie sie hysterisch mit John telefonierte. Ohne Zweifel würde er sofort nach Hause eilen, um sich mit dem Problem (mir) auseinanderzusetzen. Ich war versucht, mich aufs Bett zu setzen und einfach loszuheulen, aber stattdessen leerte ich meinen Rucksack aus. Da, wo ich hinging, brauchte ich das Schulzeug garantiert nicht. Wahrscheinlich gab es da nicht mal normalen Unterricht. Sondern Kurse wie ›Leuten die Kehle rausreißen I‹ und … hm … ›Einführung in das Sehen bei Dunkelheit‹. Was weiß ich.

Egal was meine Mom tat – oder auch nicht –, hierbleiben konnte ich auf keinen Fall.

Was also sollte ich mitnehmen?

Meine zwei Lieblingsjeans außer der, die ich anhatte. Ein paar schwarze T-Shirts – ich meine, was sollten Vampyre schon sonst tragen? Außerdem macht Schwarz schlank. Beinahe hätte ich mein aquamarinfarbenes Glitzertop dagelassen, aber all das Schwarz machte mich nur noch depressiver, also packte ich es dazu. Dann stopfte ich tonnenweise Slips, BHs, Haar- und Make-up-Zeugs in die Seitentasche. Ich zögerte lange bei meinem Schmusetier, Otis dem Schisch (mit zwei konnte ich noch nicht Fisch sagen), aber … hm … Vampyr oder nicht, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, ohne ihn richtig schlafen zu können. Also steckte ich ihn ganz oben in den Rucksack.

Da klopfte es an der Tür, und die Stimme rief nach mir.

»Was denn?«, rief ich und musste mich im nächsten Moment vor Husten zusammenkrümmen.

»Zoey. Deine Mutter und ich müssen mit dir sprechen.«

Na toll. Offensichtlich waren sie nicht verreckt.

Ich streichelte Otis den Schisch. »Das Leben ist einfach scheiße, Otis.« Dann straffte ich die Schultern, hustete noch einmal und ging hinaus, um mich dem Feind zu stellen.

Drei

Auf den ersten Blick sieht John Heffer, mein Stiefpenner, eigentlich ganz okay aus, sogar ziemlich normal. (Ja, er heißt wirklich Heffer – und meine Mom inzwischen leider auch: Mrs Heffer. Schrecklich, oder?) Als meine Mutter und er zusammenkamen, fanden ihn einige ihrer Freundinnen sogar »gutaussehend« und »charmant«. Zuerst. Jetzt hat Mom natürlich einen brandneuen, auserlesenen Freundeskreis, den Mr Charmant & Gutaussehend angemessener findet als die witzigen Single-Frauen, mit denen sie früher ihre Zeit verbracht hatte.

Ich konnte ihn vom ersten Augenblick an nicht leiden. Wirklich, ich sag das nicht nur, weil ich ihn heute hasse. Vom ersten Tag an hab ich da nur eins gesehen – einen einzigen Fake. So ein netter Mensch. So ein toller Ehemann und so ein liebender Vater. Alles nur Fassade.

Aussehen tut er wie alle Männer in dem Alter. Dunkle Haare, hagere Hühnerbeine und Bauchansatz. Seine Augen sind wie seine Seele, kalt und seltsam ausgewaschen blassbraun.

Als ich ins Wohnzimmer kam, stand er neben der Couch und hielt die Hand meiner Mom, die schon mit roten, verheulten Augen zusammengesunken dasaß. Na super. Jetzt kam ihre Paraderolle: die gekränkte, hysterische Mutter.

John bemühte sich bereits, mich mit Blicken zu durchbohren, aber das Mal schien ihn dabei zu irritieren. Er verzog angewidert das Gesicht.

»Weiche von mir, Satan!«, deklamierte er in seinem nervenden Predigerton.

Ich seufzte. »Nicht Satan. Ich bin’s.«

»Sarkasmus ist jetzt nicht angebracht, Zoey«, sagte Mom.

»Überlass das mir, Liebling«, sagte der Stiefpenner und tätschelte ihr geistesabwesend die Schulter, während er seine Aufmerksamkeit wieder mir zuwandte. »Ich habe dir doch gesagt, eines Tages werden dir dein schlechtes Benehmen und deine moralische Einstellung noch zum Verhängnis werden. Ich bin nicht einmal überrascht, dass es so bald passiert ist.«

Ich schüttelte den Kopf. Ich hatte so was erwartet – ich hatte es wahrhaftig erwartet –, aber dennoch war es ein Schock. Die ganze Welt wusste, dass niemand was dafür konnte, wenn einen die Wandlung überkam. Dieses ganze Wenn-du-von-einem-Vampyr-gebissen-wirst-stirbst-du-und-wirst-selbst-Einer ist komplett erfunden. Schon seit Jahren versuchen Wissenschaftler rauszufinden, welche Kombination physischer Faktoren zum Vampyrismus führt, in der Hoffnung, sobald sie die Ursache hätten, auch ein Heilmittel oder wenigstens eine vorbeugende Impfung dafür finden zu können. Bisher nicht gerade erfolgreich. Aber jetzt hatte John Heffer, mein Stiefpenner, das Rätsel auf einen Schlag gelöst: Schlechtes Benehmen – insbesondere mein schlechtes Benehmen, bestehend hauptsächlich aus gelegentlichen Lügen, bösen Gedanken, genervten Kommentaren gegenüber meinen Eltern und einer relativ harmlosen Schwärmerei für Ashton Kutcher (schade, dass er auf ältere Frauen steht) – war der unumstößliche Grund für diese physische Reaktion meines Körpers. Tja! Wer weiß?

»Das hat nichts mit meinem Verhalten zu tun«, gelang es mir endlich zu sagen. »So was passiert nicht aus moralischen Gründen. Sondern einfach so. Das bestätigt dir jeder Forscher auf der Welt.«

»Wissenschaftler sind nicht allwissend. Sie sind keine Männer Gottes.«

Ich starrte ihn stumm an. Er war Kirchenältester der Gottesfürchtigen, eine Position, auf die er unsäglich stolz war. Unter anderem aus diesem Grund hatte sich Mom zu ihm hingezogen gefühlt, und rein rational verstand ich auch, warum. Kirchenältester zu sein wies auf Erfolg hin. Auf einen soliden Job und ein schönes Haus. Verantwortungsbewusstsein und Menschlichkeit. Dass er anständig handelte und dachte. In der Kurzbeschreibung die ideale Wahl für einen neuen Ehemann und Vater. Nur war leider in der Kurzbeschreibung das Kleingedruckte nicht dabei. Und jetzt fuhr er natürlich wieder die Kirchenältesten-Masche und holte seinen Joker raus: Gott. Ich hätte meine neuen Steve-Madden-Ballerinas verwettet, dass das Gott genauso nervte wie mich.

Ich versuchte es noch mal. »Wir haben das im Bio-Förderkurs durchgenommen. Es ist eine physiologische Reaktion, die im Zuge der Veränderung des Hormonhaushalts bei manchen Jugendlichen stattfindet.« Ich strengte mein Hirn weiter an und war extrem stolz darauf, dass ich mich an etwas erinnerte, was wir letztes Halbjahr durchgenommen hatten. »Die Hormone lösen eine Reaktion in einem …«, ich wühlte noch tiefer in meiner Erinnerung, »… einem nichtkodierenden DNA-Strang aus, was dann zur Wandlung führt.« Ich lächelte, nicht für John, sondern allein für mich, weil ich total begeistert darüber war, so alten Stoff noch so gut zusammenzukriegen. Ich wusste, dass dieses Lächeln ein Fehler gewesen war, als ich das altbekannte Anspannen von Johns Kiefermuskeln sah.

»Gottes Weisheit übertrifft alle Wissenschaft, und etwas anderes zu behaupten ist Blasphemie, junge Dame.«

Ich warf die Hände abwehrend hoch und unterdrückte gewaltsam ein Husten. »Ich hab nicht behauptet, dass die Wissenschaftler klüger sind als Gott! Ich versuch’s dir doch nur zu erklären.«

»Von einer Sechzehnjährigen muss ich mir nichts erklären lassen.«

Na ja – er hatte mal wieder diese schreckliche Hose und ein grottenhässliches Hemd an. Es würde ihm bestimmt nicht schaden, sich ab und zu mal was von Sechzehnjährigen erklären zu lassen. Aber jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um ihn auf seinen offensichtlichen und bedauernswerten Mangel an Modebewusstsein hinzuweisen.

»John, Schatz, was machen wir denn jetzt mit ihr? Was werden bloß die Nachbarn denken?« Mom wurde noch bleicher und bemühte sich, nicht laut aufzuschluchzen. »Und was sagen wir den Leuten bei der Sonntagszusammenkunft?«

Als ich den Mund öffnete, um etwas zu sagen, verengten sich seine Augen, und er kam mir zuvor.

»Es gibt nur einen richtigen Weg, sich dieser Sache anzunehmen. Wir müssen sie Gott anempfehlen.«

Wollte er mich etwa ins Kloster schicken? Da mich leider wieder ein Riesenhustenanfall überkam, redete er ungehindert weiter.

»Und außerdem rufen wir Dr. Asher. Er wird wissen, wie die Situation am besten beruhigt werden kann.«

Super. Grandios. Unseren Familienpsychologen, das schwarze Loch der Seelen. Ganz toll.

»Linda, ruf doch bitte die Notfallnummer von Dr. Asher an. Und dann sollten wir wohl die Telefonkette des Ältestenrates aktivieren und alle bitten herzukommen.«

Meine Mutter nickte und wollte aufstehen, aber im nächsten Moment sank sie unter dem Schwall der Worte, der aus mir herausbrach, wieder zurück aufs Sofa.

»Was? Ihr wollt diesen Seelenklempner holen, der keine Ahnung von Jugendlichen hat, und dazu noch diese stockkonservativen Kirchenältesten? Als ob die auch nur versuchen würden, irgendwas zu verstehen! Kapiert ihr’s nicht? Ich muss weg. Und zwar heute noch.« Ich hustete so brutal, dass ich dachte, mir kämen die Eingeweide hoch. »Hört ihr’s? Und das wird nicht besser, wenn ich nicht bald zu den …« Ich hielt inne. Es war seltsam schwer, »Vampyren« zu sagen. Das klang so fremd – so endgültig – und zugegebenermaßen so phantastisch. »… wenn ich nicht bald ins House of Night komme.«

Mom sprang auf. Eine Sekunde lang dachte ich tatsächlich, sie würde mich retten. Doch da legte John ihr besitzergreifend den Arm um die Schultern. Sie sah zu ihm auf, und als sie mich wieder ansah, lag vielleicht ein Hauch Mitgefühl in ihrem Blick, aber was sie sagte, war wie immer genau das, was John von ihr erwartete.

»Zoey, es macht doch sicher nichts, wenn du wenigstens heute noch zu Hause bleibst?«

»Natürlich nicht«, bekräftigte John. »Ich bin sicher, dass Dr. Asher sofort herkommen wird, wenn er hört, was los ist. Dann geht es ihr bestimmt schnell wieder besser.« Er tätschelte ihr gekünstelt fürsorglich die Schulter. Mir war zum Kotzen, so schleimig klang er.

Ich schaute von ihm zu Mom. Nein. Sie würden mich nicht gehen lassen. Weder heute noch sonst wann – jedenfalls nicht, bevor ich von den Sanitätern geholt werden müsste. Plötzlich kapierte ich, dass es nicht nur um das Mal oder die Tatsache ging, dass mein Leben gerade völlig umgekrempelt wurde. Es ging um Kontrolle. Wenn sie mich gehen ließen, wäre das für sie irgendwie eine Niederlage. Was Mom anging, redete ich mir ein, dass sie Angst hatte, mich zu verlieren. Bei John wusste ich genau, was er nicht verlieren wollte: nämlich seine kostbare Autorität und die Illusion, dass wir seine perfekte kleine Familie waren. Wie Mom schon gesagt hatte: Was denken die Nachbarn? Was sagen wir bei der Sonntagszusammenkunft? John musste die Illusion aufrechterhalten, und wenn er dafür in Kauf nehmen musste, dass ich wirklich ernsthaft krank wurde – aber das war der Preis, den er bereit war zu zahlen.

Aber ich war nicht bereit, diesen Preis zu zahlen.

Wie es aussah, war es Zeit, dass ich die Sache selbst in die Hände nahm (die waren im Gegensatz zu Johns wenigstens gepflegt).

»Na gut«, sagte ich. »Dann ruft halt Dr. Asher an und aktiviert eure Telefonkette. Darf ich mich hinlegen, bis die alle anrücken?« Für alle Fälle hustete ich noch mal.

»Ja, natürlich, Kleines«, sagte Mom. Sie wirkte sichtlich erleichtert. »Ruh dich aus, das tut dir sicher gut.« Sie wand sich aus Johns beschützendem Griff, lächelte und umarmte mich. »Soll ich dir Hustensaft holen?«

»Nein, geht schon, danke.« Einen flüchtigen Augenblick lang schmiegte ich mich an sie und wünschte mir inständig, es wäre drei Jahre früher und sie wäre noch da … für mich da. Dann holte ich tief Atem und trat zurück. »Geht schon«, sagte ich noch mal.

Sie sah mich an und nickte, und auf die einzig mögliche Weise, die ihr blieb, sagte sie mir, dass es ihr leidtat: mit den Augen. Ich wandte mich ab und ging in Richtung Zimmer. Der Stiefpenner brummte mir hinterher: »Du könntest uns auch allen einen Gefallen tun und das Ding auf deiner Stirn mit ein bisschen Puder oder so was abdecken.«

Ich hielt nicht mal kurz inne. Ich ging einfach weiter. Und ich würde nicht weinen.

Das vergesse ich nicht, nahm ich mir fest vor. Ich werde nie vergessen, wie scheußlich sie sich heute mir gegenüber verhalten haben. Und wenn ich allein bin und Angst habe und all das mit mir passiert, was eben passieren wird, dann denke ich daran, dass es nichts gibt, das so schrecklich ist, wie hier festzusitzen. Nichts.

Vier

Ich saß also hustend auf meinem Bett und konnte hören, wie Mom zuerst panisch bei der Notfallnummer unseres Therapeuten anrief und dann genauso hysterisch die schreckliche Telefonlawine der Gemeinde in Gang setzte. In einer halben Stunde würden die ersten fetten Weiber mit ihren triefäugigen pädophilen Männern bei uns auflaufen. Sie würden mich ins Wohnzimmer rufen. Sie würden mein Mal als hochnotpeinliches Problem deklarieren und mir wahrscheinlich Salböl auf die Stirn schmieren, von dem meine Poren völlig verkleben und mir ein zyklopenartiger Pickel wachsen würde. Und dann würden sie mir die Hände auflegen und Gott bitten, mir dabei zu helfen, kein schrecklicher Teenager und Problemfall mehr zu sein. Oh, und dass er natürlich diese dumme Sache mit dem Mal aus der Welt schaffen möge.

Schön, wenn’s so einfach wäre. Ich würde liebend gern einen Deal mit Gott machen und ein nettes braves Kind sein, wenn ich dafür nicht meine Schule und meine Spezies wechseln müsste. Ich würde sogar voller Freude die Geometriearbeit mitschreiben. Na ja, das dann vielleicht doch nicht – aber trotzdem, ich hatte echt nicht darum gebeten, ein Freak zu werden. Ich wollte nicht hier weggehen und woanders ganz allein auf mich gestellt von vorn anfangen müssen. Ohne Freunde. Ich blinzelte heftig und verkniff mir das Weinen. Die Schule war das einzige Zuhause, das ich noch hatte; meine Freunde waren meine einzige Familie. Mit geballten Fäusten knetete ich mein Gesicht, um die Tränen zurückzuhalten.

Immer eines nach dem anderen. Das war momentan das Wichtigste. Jedenfalls wurde ich momentan auf keinen Fall mit den Klonen meines Stiefpenners fertig. Und als ob das nicht schon genug wäre, würde sich der grauenvollen Gebetssitzung direkt eine genauso unsägliche Sitzung mit Dr. Asher anschließen. Er würde mir alle möglichen Fragen stellen – was dies und jenes für Gefühle bei mir auslöste. Und dann würde er mich damit zutexten, dass in meinem Alter Angst und Aggressionen ja ganz normal seien, aber dass es an mir läge, inwieweit ich mich davon beeinflussen ließe … bla … bla … Und weil es sich um einen ›Notfall‹ handelte, würde er mich hundertpro noch irgendwas zeichnen lassen, das mein inneres Kind repräsentierte oder was weiß ich.

Ich musste definitiv raus hier.

Gut, dass ich immer ›das schwarze Schaf‹ gewesen und deshalb auf solche Fälle exzellent vorbereitet war. Gut, ich hatte nicht gerade damit gerechnet, von zu Hause abhauen und zu den Vampyren flüchten zu müssen, als ich meinen Ersatzautoschlüssel unter dem Blumentopf außen vor meinem Fenster deponiert hatte. Eher hatte ich sicher sein wollen, dass ich mich im Zweifelsfall mal unbemerkt zu Kayla schleichen konnte. Oder (ganz böse) mit Heath im Park rumknutschen. Aber dann hatte Heath angefangen zu trinken und ich mich in einen Vampyr zu verwandeln. Manchmal ist das Leben schon seltsam.

Ich nahm den Rucksack, öffnete das Fenster und drückte mit einer Leichtigkeit, die viel mehr über meine sündige Natur aussagte als die einfallslosen Vorträge des Stiefpenners, das Fliegenfenster heraus. Ich setzte meine Sonnenbrille auf und spähte hinaus. Es war erst halb fünf oder so und noch lange nicht dunkel, daher war ich froh, dass unser dichter Zaun mich vor den Blicken unserer ultraneugierigen Nachbarn verbarg. Die einzigen anderen Fenster auf dieser Seite des Hauses gehörten zum Zimmer meiner Schwester, und die war ja wohl hoffentlich noch beim Cheerleading. (Unfassbar, dass ich mich wahrhaftig mal darüber freute, dass ihre Welt nur aus dem ›Sport des Jubels‹ bestand!) Ich ließ zuerst den Rucksack nach draußen fallen und kletterte dann vorsichtig hinterher, wobei ich mich echt anstrengte, leise zu sein und nicht mal bei der Landung im Gras ein kleines »Uff« von mir zu geben. Dann blieb ich elend lange dort hocken, das Gesicht im Ärmel vergraben, um den schrecklichen Husten zu dämpfen. Endlich konnte ich den großen Blumentopf mit der Lavendelstaude, die Grandma Redbird mir geschenkt hatte, leicht anheben und in dem zerdrückten Gras darunter tasten, bis ich den Schlüssel gefunden hatte.

Das Tor quietschte zum Glück nicht mal, als ich es einen Spaltbreit aufdrückte und mich wie einer von Charlies Engeln hinauswand. Mein süßer Käfer hockte auf seinem Stammplatz, auf der Fläche vor dem letzten Tor unserer Dreiergarage. Der Stiefpenner erlaubte nicht, dass ich ihn reinstellte, weil er der Meinung war, der Rasenmäher hätte den Schutz nötiger. (Nötiger als ein Original-VW-Käfer? Wie bitte? Das ergab keinen Sinn … Himmel, ich hörte mich an wie ein Kerl! Seit wann scherte ich mich darum, dass mein Käfer ein Oldtimer war? Das musste die Wandlung sein.) Ich schaute nach rechts, dann nach links. Nichts. Ich huschte zum Auto, sprang hinein, nahm den Gang raus und war maßlos dankbar darüber, dass unsere Einfahrt so lächerlich steil war, denn mein Kleiner rollte lautlos und sanft auf die Straße. Jetzt war es ein Leichtes, ihn zu starten und mit Vollgas unserem Bonzen-Wohnviertel zu entkommen.

Ich schaute noch nicht mal in den Rückspiegel.

Stattdessen nahm ich mein Handy und schaltete es aus. Ich hatte echt keine Lust, mit irgendwem zu reden.

Nein, das stimmte nicht ganz. Es gab genau eine Person, mit der ich sehnlichst gern reden wollte. Die einzige auf der Welt, von der ich sicher war, dass sie mich nicht für ein Monster, eine Missgeburt oder für total abartig halten würde.

Mein Käfer schien meine Gedanken lesen zu können – wie von selbst schlug er den Weg über den Highway zur Muskogee-Schnellstraße ein, die zum schönsten Ort der Welt führte – zur Lavendelfarm meiner Großmutter.

Im Gegensatz zum Weg von der Schule nach Hause schien die Anderthalb-Stunden-Fahrt zu Grandma Redbirds Farm nicht enden zu wollen. Als ich endlich von der kleinen Landstraße auf den ausgefahrenen Schotterweg abbog, der zu ihrem Haus führte, hatte ich am gesamten Körper noch mehr Schmerzen als damals, als diese ätzende neue Sportlehrerin uns kichernd und peitschenknallend durch ein unglaubliches Zirkeltraining gescheucht hatte. Na gut, eine Peitsche hatte sie nicht, aber trotzdem. Mir tat jeder einzelne Muskel unfassbar weh. Es war jetzt fast sechs, und die Sonne würde gleich untergehen, aber meine Augen tränten noch immer. Und auf meiner Haut kribbelte selbst das schwächer werdende Sonnenlicht noch komisch. Ich war froh, dass es Ende Oktober und inzwischen kühl genug für mein Borg-Invasion-4D-Kapuzenshirt war (jep, von genau diesem Star-Trek-Event in Las Vegas, und ja, so traurig es auch ist, aber manchmal bin ich total Star-Trek-besessen), das zum Glück den Großteil meiner Haut bedeckte. Bevor ich ausstieg, wühlte ich auf dem Rücksitz, bis ich meine alte Oklahoma-State-University-Baseballkappe gefunden hatte. Ich zog sie tief ins Gesicht, damit auch über mein Gesicht Schatten fiel.

Das Haus meiner Grandma lag zwischen zwei Lavendelfeldern, umrahmt von hohen alten Eichen. Es war 1942 aus unbehauenen Feldsteinen erbaut worden und hatte eine gemütliche Veranda und riesige Fenster. Ich liebte es heiß und innig. Schon als ich die paar Holzstufen zur Veranda hochstieg, fühlte ich mich besser … in Sicherheit. Dann sah ich den Zettel, der außen an der Tür hing. Grandmas schöne Handschrift war unverkennbar. Ich bin auf den Felsklippen, Wildblumen pflücken.

Ich berührte das weiche, nach Lavendel duftende Papier. Sie wusste immer, wann ich zu Besuch kommen würde. Als Kind fand ich das komisch, aber später lernte ich diesen seltsamen sechsten Sinn zu schätzen. Mein ganzes Leben lang hab ich immer gewusst, auf Grandma Redbird kann ich zählen, egal was auch passiert. Ich bin sicher, dass ich in den ersten furchtbaren Monaten nach Moms Hochzeit mit John verwelkt und eingegangen wäre, hätte ich nicht jedes Wochenende zu Grandma fliehen können.