Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gerth Medien

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

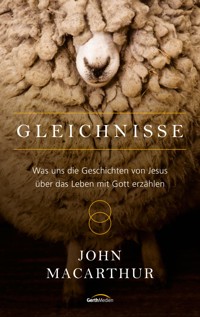

Jesus war ein meisterhafter Geschichtenerzähler, und die Gleichnisse, die er erzählt hat, waren genial einfache Alltagsgeschichten, die aber tief gehende geistliche Lektionen vermittelten. Und wenn wir wissen wollen, wie wir als Christen leben sollen und wie das Leben im Reich Gottes aussieht, ist es wichtig, dass wir diese Gleichnisse auch verstehen. Der bekannte Theologe John MacArthur bringt den Menschen schon seit vielen Jahrzehnten das Wort Gottes nah. In diesem Buch hilft er dem Leser, 12 bekannte Gleichnisse Jesu neu zu verstehen. Er erklärt, in welchem Kontext sie entstanden, an wen sie gerichtet waren, welche Bezüge zum Alten Testament oder zu anderen Texten des Neuen Testaments sie beinhalten - und auch, was sie mit unserem Leben heute zu tun haben. Lassen Sie sich ein auf die bekanntesten und einflussreichsten Kurzgeschichten, die jemals erzählt wurden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über den Autor

John MacArthur ist Pastor der Grace Community Church in Sun Valley, Kalifornien, und Präsident des Master’s College in Los Angeles. In den mehr als vier Jahrzehnten seines Dienstes hat MacArthur Dutzende von Bestsellern verfasst.

Er ist verheiratet, hat vier Kinder und fünfzehn Enkelkinder.

Für meinen treuen Freund Marshall Brackin. Er lebt das, was in 1. Korinther 16,13–14 steht: „Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark!Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!“

INHALT

Einführung.Warum lehrte Jesus in Gleichnissen und wie legen wir sie richtig aus?

1. Ein bedeutsamer Tag in Galiläa

2. Was Jesus darüber sagt, wie Menschen das Wort Gottes aufnehmen

3. Was Jesus über den Preis der Nachfolge sagt

4. Was Jesus über Gerechtigkeit und Gnade sagt

5. Was Jesus über Nächstenliebe sagt

6. Was Jesus über die Rechtfertigung durch den Glauben sagt

7. Was Jesus über Treue sagt

8. Was Jesus über die Klugheit der Schlangen sagt

9.Was Jesus über Himmel und Hölle sagt

10. Was Jesus über ausdauerndes Beten sagt

Anhang. In Geschichten verpackte Wahrheit –Der objektive Sinn einer Erzählung

Danksagung

Anmerkungen

EINFÜHRUNG

WARUM LEHRTE JESUS IN GLEICHNISSEN UND WIE LEGEN WIR SIE RICHTIG AUS?

Die Gleichnisse von Jesus waren genial einfache Bilder, die wichtige geistliche Lektionen veranschaulichten. Wenn er lehrte, griff er immer wieder auf solche alltäglichen Geschichten zurück. Bei einigen von ihnen handelte es sich um nicht mehr als flüchtige Bemerkungen über gewöhnliche Vorfälle, Gegenstände oder Personen. Die kürzeste seiner knappen Geschichten füllt noch nicht einmal einen Bibelvers. Sie steht in Matthäus 13,33: „Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.“ Im griechischen Originaltext besteht dieses Gleichnis aus gerade mal neunzehn Wörtern. Es ist eine völlig alltägliche Schilderung eines völlig alltäglichen Sachverhalts, erzählt in so wenigen Worten wie möglich. Aber sie enthält eine tiefgründige Lektion über die Geheimnisse von Gottes Reich. Wie jedes seiner Gleichnisse fesselte auch dieses seine Zuhörer und hielt zweitausend Jahre lang das Interesse der Theologiestudenten wach.

Jesus war ein meisterhafter Geschichtenerzähler. Es gibt keine noch so vertraute Binsenweisheit und keine noch so komplexe Lehrmeinung, der er durch eine einfache Geschichte nicht neue Tiefe und neue Aspekte abgewonnen hätte. Diese Erzählungen beweisen auf einzigartige Weise die schlichte, tiefgründige Kraft seiner Botschaft und seiner Lehrmethode.

Oberflächlicher Umgang mit den Gleichnissen

Obwohl seine Gleichnisse so bekannt und beliebt sind, werden sowohl die Art und Weise, wie Jesus sie einsetzte, als auch die Botschaft, die er mit ihnen vermitteln wollte, selbst von Theologiestudenten und Literaturexperten häufig falsch verstanden.

Viele nehmen zum Beispiel an, dass Jesus nur aus einem Grund Gleichnisse erzählte: um es seinen Zuhörern so einfach und angenehm wie möglich zu machen, seine Lehren zu verstehen. Schließlich waren die Gleichnisse mit bekannten Elementen gespickt – vertrauten Alltagssituationen, Vergleichen aus dem Leben der Bauern und Hirten, Haushaltsgegenständen und ganz gewöhnlichen Menschen. Dadurch konnte seine ländliche Zuhörerschaft das Gesagte besser nachvollziehen und begreifen. Es war ohne Frage eine brillante Lehrmethode, um schlichten Gemütern ewige Weisheiten zu offenbaren. Die Gleichnisse Jesu zeigen zweifellos, dass ganz einfache Geschichten und Bilder effektive Werkzeuge sein können, um selbst die großartigsten Wahrheiten zu vermitteln.

Manche meinen, die Tatsache, dass Jesus Gleichnisse verwendet hat, würde beweisen, dass das Erzählen von Geschichten eine bessere Methode sei, geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Besser, als die eigenen Zuhörer durch Predigten oder Vorträge zu belehren. Sie sagen: „Geschichten haben größere Durchschlagskraft als Predigten. Wollen Sie ein Thema ansprechen oder eine Botschaft vermitteln? Machen Sie es wie Jesus – erzählen Sie eine Geschichte!“1

Manche gehen noch einen Schritt weiter und behaupten, Pastoren und Bibellehrer sollten ihren Zuhörern am besten ausschließlich Geschichten erzählen, statt sie zu ermahnen oder zu belehren. Sie verweisen auf Markus 4,33–34, wo das öffentliche Lehren von Jesus während der späteren Zeit seines Dienstes in Galiläa folgendermaßen beschrieben wird: „Und durch viele solche Gleichnisse sagte er ihnen das Wort so, wie sie es zu hören vermochten. Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen; aber wenn sie allein waren, legte er seinen Jüngern alles aus.“ Darum, so sagen sie, sollte das Erzählen von Geschichten die Methode sein, auf die alle Pastoren am häufigsten zurückgreifen – wenn nicht sogar die einzige Predigtmethode, die sie jemals anwenden.

In der Tat ist genau dies die Predigtweise, die heute in vielen evangelikalen und Megagemeinden vorherrscht. In manchen gibt es gar keine Kanzel mehr – diese wurde durch eine Bühne und eine Leinwand ersetzt. Die wichtigsten Mitarbeiter der Gemeinden sind Teil der Theatergruppe oder des Filmteams. Mit schlichten Worten die Wahrheit zu lehren ist nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen ist es heute Mode, Geschichten zu erzählen oder vorzuspielen – und zwar so, dass die Zuhörer sich in ihnen wiederfinden können. Geschichten gelten als ansprechender, aussagekräftiger und eleganter als nackte Tatsachen oder unmissverständliche Wahrheitsansprüche.

Dieses Predigtverständnis hat sich während der vergangenen dreißig oder vierzig Jahre immer mehr durchgesetzt, ebenso wie andere pragmatische Gemeindewachstumsstrategien (ein Trend, mit dem ich mich an anderer Stelle kritisch auseinandergesetzt habe2). Ein christlicher Verlag bewirbt ein einflussreiches Buch, das sich mit der Ende des 20. Jahrhunderts erfolgten Revolution in den Bereichen Predigtstil und Dienstverständnis beschäftigt, mit den Worten: „Der Verkündigungsdienst steckt in einer Krise. Warum? Weil der traditionelle, gedanklich-begriffliche Ansatz nicht mehr funktioniert … denn es gelingt ihm nicht, das Interesse der Zuhörer zu wecken.“3 In dem Buch selbst ist zu lesen: „Die alte themen- und konzeptbasierte Predigtmethode ist schwer angeschlagen, wenn nicht sogar unheilbar krank.“4

Zahllose neu erschienene Bücher zum Thema kommen zu demselben oder einem ähnlichen Urteil. Der Ausweg? Man sagt uns immer und immer wieder, dass Pastoren sich heute als Geschichtenerzähler verstehen müssen, nicht als Vermittler von Lehrmeinungen. Hier ein typisches Beispiel:

Im Gegensatz zu dem, was einige uns glauben machen wollen, ist die Bibel in viel stärkerem Maße ein Geschichtenbuch als ein Lehrbuch. Wir haben keine Schöpfungslehre – wir haben Schöpfungsgeschichten. Wir haben keine Auferstehungslehre, wir haben wunderbare Geschichten über das Ostergeschehen. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament gibt es verhältnismäßig wenig, das nicht in irgendeiner Form auf Erzählungen oder Geschichten beruht.5

Behauptungen wie diese sind meines Erachtens gefährlich und irreführend. Es ist dumm und kurzsichtig, Geschichten und Lehre gegeneinander auszuspielen, als handle es sich um Alternativen, zwischen denen man sich entscheiden muss, oder gar um Gegensätze, die einander ausschließen.* Die Vorstellung, dass durch eine einfache Erzählung nicht auch eine „Schöpfungslehre“ oder eine „Auferstehungslehre“ vermittelt werden kann, ist natürlich falsch. Ebenso offensichtlich falsch ist es zu behaupten, dass wir abgesehen von den Berichten über das Ostergeschehen „in der Bibel keine Auferstehungslehre“ finden. Lesen Sie zum Beispiel 1. Korinther 15 – ein langes Kapitel, in dem es einzig und allein um eine systematische, didaktische und scharfsinnige Verteidigung der Auferstehungslehre geht und das voller Ermahnungen, Beweisführungen, logischer Schlussfolgerungen und objektiver Lehraussagen steckt.

Die Behauptung, das Erzählen von Geschichten sei grundsätzlich besser und hilfreicher, als theologische Fakten und Zusammenhänge zu verkünden, ist eine angestaubte postmoderne Phrase. Geschichten und theologische Tatsachen gegeneinander auszuspielen (als ob es möglich wäre, Geschichten zu erzählen, ohne dabei auf die theologischen Zusammenhänge hinzuweisen) ist schlichter Unsinn und nichts als eine rhetorische Finte. Diese Art von intellektuellem Geschwafel ist ein typisches Mittel sprachlicher Demontage. Das wahre Ziel dieser Methode besteht meiner Auffassung nach darin, Verwirrung zu stiften, Zweifel zu säen und Glaubenssätze über Bord zu werfen.6

Aber der falsche Umgang vieler moderner Kommentatoren mit den Gleichnissen Jesu nimmt manchmal noch eklatantere Ausmaße an: Eine noch radikalere Sicht, die heutzutage rasant an Popularität gewinnt, geht davon aus, dass Geschichten ihrem Wesen nach keine feststehende oder objektive Bedeutung haben und völlig der Interpretation durch den Zuhörer unterworfen sind. Wenn man so denkt, würde die Tatsache, dass Jesus Gleichnisse benutzt hat, bedeuten, dass er bewusst darauf verzichtet hat, geistliche Wahrheiten und Glaubenssätze zu verkünden. Stattdessen wollte er seine Zuhörer bloß mit lockeren Gesprächen und geheimnisvollen Geschichten fesseln. Ein Kommentator formuliert es folgendermaßen: „Eine Erzählung spricht von ihrem Wesen her die Fantasie ihres Zuhörers an und wird so seiner Deutung unterworfen – unabhängig davon, welche Absicht der Erzähler ursprünglich verfolgt hat. Erzählungen sind prinzipiell mehrdeutig und besitzen darum eine große Bandbreite an Interpretationsmöglichkeiten.“7

Derselbe Autor zitiert andere Ausleger, die Gleichnisse unterschiedlich deuten, und erklärt: „Gleichnisse können auf jede beliebige Art interpretiert werden, so wie die Ausleger und Zuhörer es wünschen – völlig unabhängig davon, was Jesus tatsächlich durch sie beabsichtigt hat … Wir wissen einfach nicht, wie Jesus Gleichnisse verwendete, und haben nicht die geringste Chance, jemals herauszufinden, was er wirklich beabsichtigt hat.“8

Es ist mir, ehrlich gesagt, ein Rätsel, warum jemand mit einer solchen Einstellung ein Buch über die Gleichnisse schreibt. Wenn man der Meinung ist, dass ein Gleichnis keine objektive theologische Wahrheit vermittelt, dann wird es für den Zuhörer oder Leser natürlich ein Rätsel bleiben. Das Problem ist in diesem Fall nicht, dass das Gleichnis keine tatsächliche Lehre vermittelt. Das Problem ist, dass der Betreffende sich von vornherein gegen das verschließt, was das Gleichnis verdeutlichen soll. Letztlich ist diese Herangehensweise nur ein weiterer Ausdruck der postmodernen Haltung, die Autorität und Unfehlbarkeit der Bibel zu leugnen.

Warum Gleichnisse?

Die oben angeführten Sichtweisen sind falsch und gefährlich, weil sie nur einen Teil der Wahrheit berücksichtigen. Nehmen Sie zum Beispiel die übliche Vorstellung, der einzige Grund, warum Jesus Gleichnisse verwendet habe, bestehe darin, unangenehme Wahrheiten so klar, vertraut und verständlich wie möglich zu vermitteln. Als Jesus selbst erklärte, warum er Gleichnisse gebrauchte, führte er praktisch den entgegengesetzten Grund an:

Und die Jünger traten zu ihm und sprachen: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen: Euch ist’s gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, diesen aber ist’s nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht; und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt (Jesaja 6,9–10): „Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen; und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt: Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich ihnen helfe.“ Matthäus 13,10–15

Während die Gleichnisse die Wahrheit für diejenigen, die dafür offen sind, verdeutlicht und illustriert, haben sie genau die entgegengesetzte Wirkung auf diejenigen, die Jesus ablehnen. Die Symbolsprache verbirgt die Wahrheit vor allen, die nicht das aufrichtige Verlangen haben, herauszufinden, was Jesus wirklich sagen möchte. Aus diesem Grund hat Jesus diese Lehrmethode gewählt. Auf diese Weise vollzieht sich das göttliche Urteil gegen diejenigen, die seiner Lehre mit Verachtung, Unglauben oder Gleichgültigkeit begegnen.

Im 1. Kapitel werden wir genauer auf diesen Gedanken eingehen und die Umstände untersuchen, die Jesus dazu veranlassten, in Gleichnissen zu sprechen.

Ich möchte damit nicht sagen, dass der Sinn der Gleichnisse einzig und allein darin bestand zu verdeutlichen, wie streng Gott Unglauben bestraft. Sie waren auch ein Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Beachten Sie, wie Jesus (indem er die Weissagung Jesajas zitierte) die Ungläubigen unter seinen Nachfolgern beschrieb. Sie hatten selbst ihre Augen und Ohren verschlossen, „damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich ihnen helfe“(Vers 15).Ihr Unglaube war hartnäckig, bewusst und aufgrund ihrer eigenen Entscheidung unwiderruflich. Je länger sie Jesus zuhörten, desto mehr Wahrheiten erfuhren sie, über die sie Rechenschaft würden ablegen müssen. Je länger sie ihre Herzen vor der Wahrheit verschlossen, desto strenger würde das Urteil ausfallen, denn „wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern“ (Lukas 12,48). Indem Jesus die geistlichen Lektionen in Alltagsgeschichten und Bilder kleidete, bewahrte er Menschen, die aus eigener Entscheidung weit von Gott entfernt waren, davor, immer mehr Schuld auf sich zu häufen.

Diese Lehrmethode besaß zweifellos noch mehr Vorteile. Die Gleichnisse weckten (wie alle guten Veranschaulichungen) das Interesse und steigerten die Aufmerksamkeit derjenigen Zuhörer, die sich nicht unbedingt absichtlich vor der Wahrheit verschlossen, denen es jedoch schwerfiel, biblische Lehren zu begreifen, wenn sie ihnen in dogmatischer Sprache vermittelt wurden, oder denen diese nüchterne Art einfach nicht zusagte. Ohne Frage rüttelten die Gleichnisse viele Menschen auf, weil sie die Zuhörer durch ihre Einfachheit ansprachen und in ihnen den Wunsch weckten, ihre verborgene Bedeutung zu entdecken.

Bei anderen (zu denen sicher auch solche gehörten, die skeptisch, gleichgültig oder ablehnend reagierten, als sie zum ersten Mal mit der Wahrheit konfrontiert wurden) trug die Bildersprache der Gleichnisse dazu bei, das Gehörte wie ein Samenkorn im Gedächtnis zu behalten, bis es durch Glauben und Verständnis Wurzeln schlug.

Richard Trench, ein anglikanischer Bischof, der im 19. Jahrhundert lebte, verfasste eines der meistgelesenen Werke über die Gleichnisse Jesu. Er weist darin darauf hin, dass Geschichten dabei halfen, das Gehörte im Gedächtnis zu behalten:

Wenn unser Herr nur nackte geistliche Wahrheiten ausgesprochen hätte, hätten seine Hörer sicherlich viele seiner Worte vergessen, weil sie entweder kein Interesse an ihnen hatten oder weil sie sie nicht verstanden. Sie hätten keine Spuren in ihrem Verstand und ihrem Herzen hinterlassen. Aber da sie ihnen auf diese Weise präsentiert wurden – in Form eines lebendigen Bildes, eines kurzen und vielleicht paradox wirkenden Ausspruchs oder einer knappen, aber interessanten Geschichte –, erregten sie die Aufmerksamkeit und Neugier der Zuhörer. Und selbst wenn sie die Wahrheit nicht immer sofort erfassten, verankerten sich die Worte mithilfe der benutzten Bilder in ihrem Gedächtnis und ließen sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen.9

Jesus hatte also auch barmherzige Gründe dafür, angesichts des verbreiteten Unglaubens, der Gleichgültigkeit und des Widerstandes, auf die sein Dienst stieß, die Wahrheit in Gleichnisse zu verpacken (siehe Matthäus 13,58 und Matthäus 17,17).

Wenn sie erklärt wurden, erhellten die Gleichnisse entscheidende Wahrheiten. Und Jesus erklärte den Jüngern seine Gleichnisse bereitwillig.

Für diejenigen jedoch, die hartnäckig die Ohren vor dem Gehörten verschlossen, blieben die nicht erklärten Gleichnisse Rätsel, die keinen klaren Sinn ergaben. Da ihre Herzen ohnehin schon abgestumpft waren, erschienen ihnen die Lehren Jesu durch die Gleichnisse noch verwirrender. Das harte Urteil, das Jesus über ihren Unglauben fällte, zeigte und bestätigte sich also durch die Lehrmethode, die er benutzte.

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die Gleichnisse Jesu einen doppelten Zweck verfolgten: Sie verbargen die Wahrheit vor selbstgerechten oder selbstzufriedenen Menschen, die sich für zu klug hielten, um von ihm zu lernen. Gleichzeitig offenbarten sie die Wahrheit Menschen mit kindlichem Glauben – solchen, die nach Gerechtigkeit hungerten und dürsteten. Jesus dankte seinem Vater für beides: „Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart.Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen“ (Matthäus 11,25–26).

Ich möchte noch ein weiteres gängiges Missverständnis aufklären: Jesus hat nicht immer in Gleichnissen gesprochen. Der größte Teil der Bergpredigt beinhaltet genau die direkte, gradlinige Ermahnung, die heute viele moderner eingestellte Homiletiker ablehnen. Auch wenn Jesus die Bergpredigt mit einem kurzen Gleichnis beendet (der Geschichte vom klugen und vom törichten Baumeister; Matthäus 7,24–27), besteht seine Botschaft, die mit den Seligpreisungen beginnt, aus einer Aneinanderreihung konkreter Aussagen und Aufforderungen, Gebote, Diskurse, Ermahnungen und Warnungen. Diese Mischung enthält viele anschauliche Wortbilder – einen Gerichtssaal und eine Gefängnisszene (Matthäus 5,25), die Amputation von Augen oder Händen, die zum Abfall verführen (Matthäus 5,29–30), das Auge als Licht des Leibes (Matthäus 6,22), Lilien, die schöner gekleidet sind als Salomo in all seiner Herrlichkeit, den Balken im Auge (Matthäus 7,3–5) und so weiter. Aber hier haben wir es nicht mit Gleichnissen zu tun. Tatsächlich ist der Bericht von Matthäus über die Bergpredigt 107 Verse lang, aber nur die genannten vier Verse ganz am Ende erzählen ein Gleichnis.

Lukas erwähnt ein Sprichwort, das Matthäus in seiner Schilderung der Bergpredigt nicht nennt, und bezeichnet es ausdrücklich als Gleichnis: „Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen?“ (Lukas 6,39).10 Das ist natürlich kein Gleichnis im klassischen erzählerischen Stil. Es ist eine Feststellung, die als Frage formuliert ist. Lukas spricht zweifellos deshalb von einem Gleichnis, weil sie ein so lebendiges Bild hervorruft, das sich leicht in Form einer Erzählung wiedergeben ließe. Aber selbst wenn wir die Anzahl der Gleichnisse in der Bergpredigt auf zwei erhöhen, sind wir weiterhin mit der Tatsache konfrontiert, dass die bekannteste öffentliche Rede Jesu eben kein Beispiel für einen erzählerischen Diskurs ist. Sie ist eine klassische Predigt, die unterweist, dabei hilft, die eigene Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt (2. Timotheus 3,16). Sie ist keine Geschichte und keine Abfolge von Anekdoten. Die wenigen eingestreuten Bilder dienen lediglich dazu, das Gesagte zu untermalen.

Auch an anderen Stellen sehen wir, dass Jesus predigt und die Menschenmengen lehrt, ohne auch nur im Entferntesten auf einen erzählerischen Sprachstil zurückzugreifen. Einige der längsten, detailliertesten Schilderungen seiner öffentlichen Predigten finden sich in den Diskursen, die im Johannesevangelium wiedergegeben werden, und keine von ihnen enthält irgendwelche Gleichnisse. Auch bei der Schilderung von Jesu Lehrtätigkeit in den Synagogen von Nazareth und Kapernaum (Lukas 4,13–27.31–37) werden keine Gleichnisse erwähnt. Darum ist es schlicht nicht korrekt zu unterstellen, Jesus habe den erzählerischen Predigtstil häufiger benutzt als alle anderen, oder gar zu behaupten, er habe immer in Gleichnissen gesprochen.

Aber was hat dann jene Aussage in Markus 4,33–34 zu bedeuten: „Und durch viele solche Gleichnisse sagte er ihnen das Wort so, wie sie es zu hören vermochten.Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen …“? Diese Beschreibung bezieht sich nur auf die Lehrmethode, die Jesus etwa während des letzten Jahres seines öffentlichen Dienstes benutzte. Sie bezieht sich auf jenen absichtlichen Wandel im Predigtstil, der sich etwa zu dem Zeitpunkt vollzog, als die Endphase des galiläischen Dienstes von Jesus anbrach. Zu Beginn des 1. Kapitels werden wir die Ereignisse untersuchen, die Jesus dazu veranlassten, sich für diese Methode zu entscheiden. Dieser Wandel war plötzlich und auffällig und eine Reaktion auf den hartnäckigen Unglauben und die bewusste Ablehnung, die er von vielen erfuhr.

Es ist daher durchaus korrekt, dass die Gleichnisse dazu beitragen, einfachen Menschen, die sie mit offenem Herzen hören, Wahrheiten zu illustrieren und zu erklären. Aber gleichzeitig verhüllen sie dieselben Wahrheiten vor ablehnenden Zuhörern, indem sie die Geheimnisse des Himmelreichs sorgfältig in vertraute Bilder und einfache Geschichten verpacken. Das ist kein Zufall. Nach seinen eigenen Worten begann Jesus primär damit, in Gleichnissen zu lehren, um die Wahrheit vor ablehnenden Zuhörern zu verbergen, und erst in zweiter Linie, um diese für einfach gestrickte Jünger zu illustrieren. Jesus sagte ausdrücklich: „Ich will in Gleichnissen reden, nur in Gleichnissen will ich von dem sprechen, was seit der Erschaffung der Welt verborgen ist“ (Matthäus 13,35; Gute Nachricht). Und seine Gleichnisse dienen heute noch demselben doppelten Zweck. Wenn es den Anschein hat, als könnten die Geschichten Jesu auf verschiedene Weise ausgelegt werden und hätten daher keine eindeutig erkennbare objektive Bedeutung, liegt das also daran, dass bestimmte Voraussetzungen erforderlich sind, um sie wirklich zu verstehen: Glauben, Aufrichtigkeit, sorgfältige Exegese und ein echtes Verlangen danach zu hören, was Jesus zu sagen hat.

Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass diese Voraussetzungen vielen Ungläubigen fehlen. Die Gleichnisse „reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit,die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat; denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt“ (1. Korinther 2,7–8). Kein Ungläubiger wird die Geheimnisse des Himmelreiches jemals erfassen, indem er diese Geschichten durch den Filter menschlicher Weisheit betrachtet. Die Bibel lässt daran keinen Zweifel: Was kein ungläubiges „,Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.‘ Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit“ (1. Korinther 2,9–10; Hervorhebung des Autors).

Mit anderen Worten: Notwendige Voraussetzung für das Verständnis der Gleichnisse ist ein Glaube, der durch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Herzen entzündet und genährt wird. Diese Geschichten haben einen objektiven Sinn. Sie haben eine von Gott beabsichtigte und daher korrekte Bedeutung. Jesus selbst erläuterte einige der Gleichnisse detailliert, und die Interpretationsmethode, die er anwandte, gibt uns eine Vorlage an die Hand, die wir auf seine anderen Geschichten übertragen können. Aber wir müssen uns den Gleichnissen als Menschen nähern, die bereit sind zu hören – und nicht als Skeptiker, die sich gegen die Wahrheit verschlossen haben.

Einige Details und Definitionen

In den folgenden Kapiteln werden wir uns mit zwölf der bemerkenswertesten Gleichnisse von Jesus beschäftigen. Es würde zahlreiche Bücher erfordern, um alle Gleichnisse mit hinreichender Gründlichkeit zu untersuchen. Es sind etwa vierzig von ihnen in die Evangelien eingeflochten. (Die genaue Anzahl hängt davon ab, nach welcher Methode man sie zählt.) Meine grundlegenden Kommentare zu allen Gleichnissen Jesu finden Sie in den entsprechenden Bänden des Werkes The MacArthur New Testament Commentary. Außerdem habe ich vor über fünfundzwanzig Jahren eine Auswahl von sieben Gleichnissen, die in direktem Zusammenhang mit der Botschaft des Evangeliums stehen, in ein Buch aufgenommen, das die evangelistische Botschaft Jesu behandelt.11 Einige dieser Gleichnisse habe ich für dieses Buch hier neu und besonders gründlich untersucht. Obwohl das Gleichnis vom verlorenen Sohn eine der gehaltvollsten, einprägsamsten und wichtigsten Geschichten ist, die Jesus erzählt hat, ist sie nicht in dieses Buch eingeflossen, da ich bereits einen ganzen Band über dieses Gleichnis verfasst habe.12Ziel des vorliegenden Buches ist es, anhand einer repräsentativen Auswahl an Gleichnissen ihre Bedeutungstiefe darzulegen und aufzuzeigen, wie genial Jesus grundlegende Wahrheiten mithilfe alltäglicher Geschichten zu illustrieren vermochte.

Bevor wir uns mit bestimmten Gleichnissen beschäftigen, wäre es ratsam, sich ein paar Gedanken über deren literarische Gattung zu machen. Was ist ein Gleichnis und wie unterscheidet es sich von anderen bildlichen Stilmitteln – Metaphern, Vergleichen, Fabeln, Allegorien und Ähnlichem? Ein Gleichnis ist nicht einfach eine simple Allegorie. Es ist ein ausführlicher Vergleich oder eine Metapher, die eine klare geistliche Botschaft enthält. Kurze Redewendungen wie „stark wie ein Pferd“ oder „schnell wie der Blitz“ sind einfache Vergleiche – so simpel und eindeutig, dass sie keine Erklärung erfordern. Ein Gleichnis erweitert den Vergleich zu einer längeren Geschichte oder einem komplexeren Bild und seine Bedeutung (eine bestimmte geistliche Wahrheit) ist nicht notwendigerweise offensichtlich. Die meisten Gleichnisse Jesu erfordern irgendeine Art der Deutung.

Aber eine exakte Definition zu finden, die auf alle Gleichnisse Jesu zutrifft, ist schwierig, unter anderem wegen der Bandbreite an Texten, die in den Evangelien explizit als Gleichnisse bezeichnet werden. Bei einer Gelegenheit bittet Petrus Jesus zum Beispiel: „Deute uns dies Gleichnis!“ (Matthäus 15,15), und bezieht sich damit auf dessen Bemerkung: „Was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein; sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein“ (Vers 11). Hierbei handelt es sich eigentlich um zwei einfache Aussagen, die als eine Art Sprichwort formuliert werden. Die Textstelle besitzt keines der typischen Merkmale einer Geschichte oder Erzählung – keinen Plot, keine Charaktere, keine Abfolge von Ereignissen. Trotzdem wird sie in der Bibel als Gleichnis bezeichnet (nicht nur in Matthäus 15, sondern auch in Markus 7,17).

Des Weiteren zitiert Jesus an anderer Stelle ein Sprichwort: „Arzt, hilf dir selber!“ (Lukas 4,23). Im griechischen Text lautet das Wort, das Jesus benutzt, um auf dieses Sprichwort zu verweisen, parabolē –dasselbe Wort, das in der Bibel normalerweise mit „Gleichnis“ übersetzt wird. Offenbar ist die biblische Vorstellung davon, was ein Gleichnis ist, also weniger streng als die meisten Definitionsversuche verschiedener Kommentatoren, und darum ist es schwierig, die genaue Anzahl der biblischen Gleichnisse zu bestimmen.

Das griechische Wort parabolē wird in 31 Versen des Neuen Testaments 32-mal benutzt. In allen diesen Fällen bezieht es sich auf eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Das Wort hat zwei Wurzeln: para („neben“) und ballō („werfen“). In übertragenem Sinn bedeutet es „danebenlegen“. Es deutet auf einen Vergleich zwischen zwei Dingen hin, die sich in bestimmter Weise ähneln. (Dieser Grundgedanke findet sich auch in dem mathematischen Begriff „Parabel“, der eine Kurve beschreibt, deren eine Seite eine exakte Spiegelung der anderen ist.) Mit dem Begriff „Gleichnis“ ist also der Wortherkunft nach ein Vergleich gemeint, bei dem eine alltägliche Realität zur Veranschaulichung einer tiefen geistlichen Wahrheit benutzt wird. Diese Gegenüberstellung von alltäglichen Dingen und metaphysischen Wahrheiten ist das charakteristische Merkmal eines Gleichnisses – nicht der Plot, die Länge, die Form, die literarischen Stilmittel oder der Erzählstil. Um es ganz einfach zu sagen: Ein Gleichnis ist ein veranschaulichendes rhetorisches Mittel, das dazu dient, zwei Dinge miteinander zu vergleichen, und das den ausdrücklichen Zweck hat, eine geistliche Lektion zu vermitteln. Ein Gleichnis kann lang oder kurz sein. Es kann eine Metapher, einen Vergleich, ein Sprichwort oder irgendein anderes Wortbild benutzen (oder sogar allegorische Elemente enthalten). Es zieht jedoch immer einen Vergleich, der auf irgendeine geistliche Wahrheit hinweist.

Das zentrale (und oft das einzige) Anliegen des Gleichnisses ist immer die Lektion, die durch den Vergleich vermittelt wird. Ein Gleichnis ist keine Allegorie wie Die Pilgerreise, in der jeder Charakter und buchstäblich jeder Aspekt des Geschehens irgendeine versteckte, aber äußerst wichtige Bedeutung haben. Gleichnisse müssen nicht Schicht um Schicht freigelegt und nach verborgenen Bedeutungen durchforscht werden. Ihre Lektionen sind einfach und pointiert und enthalten wenig schmückendes Beiwerk. (Ich werde in Kürze auf diesen Punkt zurückkommen.)

Ein weiteres entscheidendes Merkmal der Gleichnisse von Jesus besteht darin, dass sie keine märchenhaften oder fantastischen Elemente enthalten. Sie haben keinerlei Ähnlichkeit mit den Fabeln des Äsop, in denen vermenschlichte Tiere moralische Lektionen vermitteln.

Die Gleichnisse von Jesus sind ausnahmslos glaubhafte, lebensnahe Illustrationen. Die Geschichten, die er erzählt, könnten alle tatsächlich passiert sein.

Darum ist die einfache Definition, die ich an den Anfang dieser Einleitung gestellt habe, für die Anliegen dieses Buches völlig ausreichend: Ein Gleichnis ist ein genial einfaches Bild, das eine wichtige geistliche Lektion veranschaulicht.

Auch wenn Jesus nicht der Erste war, der diese Stilform verwendete, war er sicher der Erste, der so häufig in Gleichnissen gelehrt hat. Vor seiner Zeit machten die führenden Rabbiner nur sehr sparsamen Gebrauch von Gleichnissen. Hillel der Ältere zum Beispiel, einer der berühmtesten und einflussreichsten Rabbiner aller Zeiten, lebte eine Generation vor der Geburt Christi, und von ihm heißt es, er habe gelegentlich in Gleichnissen gesprochen. Die Midrasch ist eine Sammlung rabbinischer Predigten, Kommentare, Anekdoten und Illustrationen, die dazu dienen, verschiedene biblische Texte zu erläutern. Der Text der Midrasch wurde im 2. Jahrhundert nach Christus verfasst, enthält jedoch einige ältere Gleichnisse, die vermutlich aus der Zeit vor seinem öffentlichen Dienst stammen. Was aus dieser Sammlung jedoch klar hervorgeht, ist, dass das Lehren in Gleichnissen innerhalb der rabbinischen Tradition während und nach der Zeit Jesu dramatisch zunahm.13 Niemand konnte besser Gleichnisse erzählen als er und andere Rabbiner machten sich diese Methode bald zu eigen.

Die Gleichnisse von Jesus finden sich nur in den synoptischen Evangelien. Im Johannesevangelium wird von keinem einzigen Gleichnis berichtet. Bei Markus finden sich nur wenige Gleichnisse; er erwähnt gerade einmal sechs14 und nur eines davon steht ausschließlich im Markusevangelium (4,26–29). Mit anderen Worten: Mit nur einer Ausnahme finden sich alle überlieferten Gleichnisse Jesu im Matthäus- und im Lukasevangelium.15

Des Weiteren sei noch anzumerken, dass Matthäus und Lukas die Gleichnisse von Jesus auf etwas unterschiedliche Art wiedergeben. Matthäus erzählt die Geschichten so knapp wie möglich und nennt nur die Fakten. Lukas dagegen neigt dazu, die handelnden Personen lebendiger darzustellen und deutlicher zu charakterisieren. Simon J. Kistemaker fasst die stilistischen Unterschiede zwischen Matthäus und Lukas folgendermaßen zusammen:

Matthäus erzählt die Geschichten, die er aus dem Fundus der Gleichnisse Jesu auswählt, so knapp und nüchtern, dass sie wie Schwarzweißzeichnungen wirken. Der Perlenhändler zum Beispiel ist einfach eine namenlose Figur, die nicht lebendig wird. Im Gegensatz dazu wirken die Gleichnisse, die Lukas auswählt, frisch – sie sind bunt und strotzen vor Leben. In diesen Gleichnissen sprechen die Menschen, wie im Fall des reichen Kornbauern, der eine Rekordernte eingefahren hatte und daraufhin beschloss, größere Scheunen zu bauen (Lukas 12). Selbst in dem Gleichnis vom verlorenen Schaf, das sowohl von Matthäus als auch von Lukas wiedergegeben wird, wird dieser Unterschied deutlich. Als er das verlorene Schaf findet, geht der Hirte voller Freude nach Hause zurück, ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt: „Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war“ (Lukas 15,6). Matthäus berichtet nur, dass der Mann sich freut (Matthäus 18,13). Es scheint fast so, als würde Matthäus seine Bilder mit einem Schwarzweißfilm machen, während Lukas einen Farbfilm benutzt.16

Ich möchte damit in keiner Weise andeuten, dass der Ansatz von Matthäus schlechter oder weniger inspiriert wäre als der von Lukas. Wenn man sich mit den Gleichnissen von Jesus beschäftigt, muss man die Tatsache berücksichtigen, dass sie absichtlich einfach gehalten sind, und die Lektionen, die sie vermitteln, sind ebenfalls nicht kompliziert. Wir haben diesen Punkt schon einmal gestreift, als wir uns mit dem Unterschied zwischen einem Gleichnis und einer Allegorie beschäftigt haben. Aber der Punkt ist zu wichtig, um schnell darüber hinwegzugehen, und es ist gut, ihn am Ende dieser Einleitung noch einmal zu betonen:

Der Symbolgehalt der Gleichnisse von Jesusist niemals vielschichtig und auch nur selten mehrdimensional. In den meisten Fällen haben sie einen einfachen, eindeutigen Sinn. Würde man versuchen, in jedem Teilaspekt der Geschichte eine Bedeutung zu entdecken, wäre das meines Erachtens ein Beispiel für schlechte Hermeneutik. Selbst die Gleichnisse mit den meisten Details (wie das vom barmherzigen Samariter und das vom verlorenen Sohn) vermitteln recht klare, unkomplizierte Botschaften. Nebensächliche Einzelheiten sollten nicht mit geistlicher Bedeutung überfrachtet werden.

So müssen das Öl und der Wein, die der barmherzige Samariter benutzt hat, um die Wunden des Reisenden zu behandeln, über die Tatsache hinaus, dass sie zeigen, dass er dem Mann seine Zeit geschenkt und liebevoll für ihn gesorgt hat, nicht unbedingt eine symbolische oder geistliche Bedeutung haben. Es besteht auch keinerlei Notwendigkeit, irgendeine verborgene geistliche Bedeutung in die „Schoten, die die Säue fraßen“ hineinzuinterpretieren, die in der Geschichte vom verlorenen Sohn erwähnt werden (Lukas 15,16). Dieses Detail wird meines Erachtens lediglich angeführt, weil es mit ein paar Worten ein lebendiges Bild davon vermittelt, wie tief der Junge gefallen und wie erbärmlich und würdelos sein Leben geworden ist.

Noch einmal: Worauf es in jedem Gleichnis ankommt, ist die zentrale Lektion. In den Fällen, die einen komplexeren Symbolgehalt besitzen (wie das Gleichnis vom Sämann und das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen), erklärt uns Jesus fast immer die symbolische Bedeutung.

Lassen Sie uns, während wir auf den nächsten Seiten miteinander die Gleichnisse Jesu studieren, danach streben, echte Jünger zu sein, die aufrichtig und gehorsam nach Weisheit suchen. Die Lektionen, die Jesus uns durch seine bildhaften Geschichten vermitteln möchte, sind sehr tiefgründig und haben unsere volle Aufmerksamkeit verdient. Zu seinen ersten Jüngern sagte Jesus einmal: „Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch: Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben’s nicht gesehen, und hören, was ihr hört, und haben’s nicht gehört“ (Lukas 10,23–24). Das heißt also: All denen, die die Wahrheiten begreifen, die diese Geschichten lehren, ist Gottes Segen verheißen!

* Im Anhang gehe ich näher auf die irrige Vorstellung ein, Lehre und Geschichten seien unvereinbare Gegensätze.

Unser Heiland […] wusste, was er meinte, wenn er redete. Manche Leute wissen nicht, was sie meinen, wenn sie reden. Und wenn jemand Ihnen nicht begreiflich machen kann, was er meint, liegt das normalerweise daran, dass er selbst nicht versteht, was er sagt. Unklare Worte sind für gewöhnlich das Resultat unklarer Gedanken. Wenn die Menschen nebulöse Gedanken hegen, werden sie nebulöse Predigten halten. Aber unser Heiland hat nie in diesem Stil gesprochen, der einmal auf unseren Kanzeln so gebräuchlich war – einem Stil, der zum Teil von Deutschland übernommen wurde und der extrem unklar und nebulös war, auch wenn einige ihn für unglaublich tiefgründig hielten und als das Markenzeichen wahrer Intelligenz betrachteten.

Aber in all dem, was Jesus sagte und lehrte, war nicht ein einziger solcher Satz enthalten. Er war der klarste, direkteste und unverblümteste Redner, den es je gegeben hat. Er wusste, was er sagen wollte, und er wollte, dass seine Zuhörer es ebenfalls verstanden.

Es ist wahr, dass die Juden, die zu seiner Zeit lebten, manche seiner Lehren nicht verstanden, aber das lag daran, dass sie durch ihr eigenes Verschulden mit Blindheit geschlagen waren. Das Problem war nicht das mangelnde Licht, es war ihr getrübter Blick.

Befassen Sie sich mit seiner Lehre, und prüfen Sie, ob jemals jemand so einfach gesprochen hat wie er. Ein Kind kann seine Gleichnisse verstehen. In ihnen sind Wahrheiten verborgen, die selbst gründlich unterrichteten Jüngern Jesu ein Rätsel sind; aber Jesus hat seine Zuhörer nie verwirrt. Er sprach zu ihnen wie ein Kind […]. Er legte das schlichte Wesen eines Kindes niemals ab, auch wenn er die Würde eines voll entwickelten Erwachsenen besaß.

Er trug sein Herz auf der Zunge, und er sprach das, was in seinem Herzen war, mit so einfachen, deutlichen Worten aus, dass die Ärmsten der Armen und die Niedrigsten der Niedrigen ihm eifrig zuhörten.

Charles Haddon Spurgeon17

1

EIN BEDEUTSAMER TAG IN GALILÄA

Euch ist’s gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, diesen aber ist’s nicht gegeben.

MATTHÄUS 13,11

An einem sehr ausgefüllten Tag gegen Ende des zweiten Jahres seines öffentlichen Dienstes hatte Jesus eine Begegnung mit einigen feindseligen Pharisäern. Von diesem Moment an änderte sich seine Lehrmethode von Grund auf.

Die Pharisäer und der Sabbat

Matthäus schildert den Wendepunkt im öffentlichen Wirken Jesu, indem er von einer Reihe öffentlicher Auseinandersetzungen berichtet, die von führenden Juden heraufbeschworen worden waren. Diese Männer verfolgten nur ein einziges Ziel – sie wollten Jesus in Misskredit bringen.

Der Hauptkonfliktpunkt, für den sie sich entschieden, hatte mit der korrekten Einhaltung des Sabbats zu tun – dem Aushängeschild ihres gesetzlichen Glaubenssystems. Die Pharisäer betrachteten sich selbst als Fachleute, was die strenge Einhaltung des Sabbats betraf, und auch als Wächter, die Verletzungen bestraften. Sie hatten die vom Heiligen Geist inspirierten alttestamentlichen Sabbatgesetze um eine lange Liste kleinlicher menschlicher Zusatzvorschriften erweitert. Sie machten dieses Thema zu ihrem Steckenpferd und verliehen ihrem Bestreben, dem gesamten Volk ihre extrem strengen Sabbatvorschriften aufzuzwingen, mit geradezu militanter Aggressivität Nachdruck.

Die ursprüngliche Argumentation der Pharisäer sah folgendermaßen aus: Wollte man vermeiden, dass die Sabbatgebote versehentlich oder zufällig gebrochen wurden, war es das Beste, alles zu verbieten, das irgendwie bedenklich war. Stattdessen beschränkte man die Liste der Dinge, die am Sabbat erlaubt waren, auf das Allernotwendigste. Aber was immer auch ihre ursprüngliche Absicht gewesen war: Der Sabbat wurde für die Menschen dadurch bedrückend und unangenehm. Und was noch schlimmer war: Sie waren ungeheuer stolz auf ihr starres Regelwerk, das sie zudem als Waffe missbrauchten, um andere zu drangsalieren. Der „Ruhetag“ war eine der drückendsten Lasten in der langen Liste von „schweren und unerträglichen Bürden“ (Matthäus 23,4) geworden, die die Pharisäer ihren Mitmenschen auferlegten.

Die Einhaltung des Sabbats sollte im Alten Testament niemals eine Belastung sein, sondern genau das Gegenteil: eine „Lust“ (Jesaja 58,13) und eine Erholungspause für erschöpfte Menschen. Die bindenden Vorschriften für den Sabbat waren umfassend, aber sie waren genau definiert. Der siebte Tag wurde geheiligt, weil er die Menschen Woche für Woche an Gottes Gnade erinnerte und daran, dass die Menschheit dazu eingeladen ist, in Gottes Ruhe einzugehen (Hebräer 4,4–11). Die Bibel bringt dieses Thema schon auf den ersten Seiten zur Sprache. Der Ruhetag ist die Krönung, der Höhepunkt der Schöpfungsgeschichte: „So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte.Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte“ (1. Mose 2,13; Hervorhebungen des Autors).

Die Abfolge der Verben in diesem Text ist bedeutsam. Als Gott sein Schöpfungswerk vollendet hatte, ruhte er sich aus – aber nicht, weil er eine Pause brauchte und sich erholen musste, sondern weil seine Arbeit getan war.18 Dann erklärte er den Sabbat für heilig – um der Menschheit damit ein Geschenk zu machen. Arbeit ist eine Schinderei – das ist die Konsequenz des Fluches, den der Sündenfall über die gesamte Schöpfung gebracht hat (1. Mose 3,17–19). Der Sabbat ist ein Festtag, an dem die vollendeten Werke des Herrn gefeiert werden, und die gesamte Menschheit ist aufgefordert, bei Gott Ruhe zu finden. Das wurde zum ersten Mal dadurch veranschaulicht, als Gott selbst am letzten Tag der Schöpfungswoche ausruhte. Aber die ganze Herrlichkeit des Sabbats zeigte sich erst durch das vollendete Erlösungswerk Christi (Johannes 19,30).19

Daher ist der Sabbat auch von entscheidender Bedeutung, wenn in der Bibel von Erlösung die Rede ist. Er sollte Woche für Woche an die Gnade Gottes erinnern, die immer in krassem Gegensatz zu den menschlichen Werken steht.

Im mosaischen Gesetz fanden sich eine ganze Reihe von Vorschriften, die die Einhaltung des Sabbats regelten, aber das grundlegende Gebot, den Sabbattag zu beachten und ihn heilig zu halten, findet sich in den Zehn Geboten. Es ist das letzte Gebot auf der ersten Tafel des Dekalogs. (Die erste Tafel enthält die Gebote, die unsere Pflichten in Bezug auf Gott beschreiben. Die zweite Tafel, die das fünfte bis zehnte Gebot enthält, beinhaltet die Pflichten, die wir in Bezug auf unsere Mitmenschen haben.)

Das vierte Gebot umfasst vier ganze Verse in 2. Mose 20 und ist damit das längste Gebot des Dekalogs. (Das zweite Gebot ist drei Verse lang und für die anderen acht wird jeweils nur ein einziger Vers benötigt.) Aber trotz seiner ungewöhnlichen Länge ist das Sabbatgebot nicht besonders kompliziert. Es lautet schlicht:

Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. 1. Mose 20,9–11

Beachten Sie: Die ungewöhnliche Ausführlichkeit des vierten Gebots ist der Tatsache geschuldet, dass es Landbesitzern und Haushaltsvorständen ausdrücklich verboten ist, das Arbeitsverbot dadurch zu umgehen, dass sie andere ihre Arbeit erledigen lassen. Alle diesbezüglichen Schlupflöcher werden hier gestopft. Dann nennt der Text die biblische und dogmatische Grundlage für dieses Gebot, indem darauf hingewiesen wird, dass der Sabbat das Eingehen in die Ruhe Gottes beschreibt.

Abgesehen davon ist das vierte Gebot einfach. Was am Sabbat verboten war, war Arbeit – genauer gesagt, die mühselige Schufterei des täglichen Lebens. Sämtliche Arbeiten mussten ruhen und sogar die Lasttiere durften sich an diesem Tag erholen. Der Sabbat war ein Geschenk Gottes an sein Volk, das dadurch gesegnet wurde. Er hatte ihn eingerichtet, damit das Leben auf der Erde keine endlose, mühselige Schufterei war.

Das Volk Israel verstieß im Laufe seiner Geschichte immer wieder gegen dieses Gebot, indem es den Sabbat ignorierte und zuließ, dass das gesamte Wochenende hindurch wie üblich gearbeitet wurde. Diese Missachtung des göttlichen Willens war entweder auf ihre Gier nach finanziellem Gewinn, völliges Desinteresse an geistlichen Dingen, den Abfall vom Glauben, Götzendienst oder eine unselige Kombination aus diesen Dingen zurückzuführen. In Nehemia 13,15–22 wird der Kampf beschrieben, den Nehemia ausfechten musste, um das Volk dazu zu bewegen, den Sabbat einzuhalten. In Jeremia 17,21–27 wird geschildert, wie der Prophet die Bürger Jerusalems dazu drängte, am Sabbat zu ruhen. Doch sie weigerten sich, woraufhin Jeremia eine Botschaft von Gott erhielt, in der dieser androhte, die Stadt zu vernichten, wenn das Volk sein Verhalten nicht änderte.

Zur Zeit Jesu jedoch war das Pendel dank der Predigten und des Aktionismus der Pharisäer in die andere Richtung ausgeschlagen. Das Volk Israel war verpflichtet, zur Einhaltung des Sabbats einen bis in alle Einzelheiten ausgearbeiteten Regelkatalog zu befolgen. Angeblich zur Ehre Gottes, aber nicht mit der Freude und Dankbarkeit, die Gott im Sinn gehabt hatte, sondern unter der Knute und dem strengen Blick der Pharisäer. Der Sabbat wurde zu einer lästigen, aufreibenden, gesetzlichen Strapaze – er wurde ein mühevolles Ritual und war nicht länger ein echter Ruhetag. Die Menschen lebten fortwährend in der Angst, dass die Pharisäer sie zusammenstauchen und ihnen mit dem Ausschluss aus der Synagoge oder gar mit Steinigung drohen würden, wenn sie versehentlich irgendeine unbedeutende Sabbatvorschrift übertraten oder übersahen. Genau dies passierte auch Jesus und seinen Jüngern.

Jesus gerät mit der religiösen Elite aneinander

Das 12. Kapitel des Matthäusevangeliums beginnt mit der Schilderung einer größeren Auseinandersetzung. Diese war von pharisäischen „Wächtern“ heraufbeschworen worden, die es als ihre Aufgabe betrachteten, die Einhaltung der Sabbatvorschriften zu überwachen und durchzusetzen. Die Jünger waren hungrig und hatten ein paar Ähren gepflückt, während sie am Sabbat durch ein Weizen- oder Ährenfeld gegangen waren. Die Pharisäer waren maßlos empört und beklagten sich bei Jesus über das Fehlverhalten seiner Jünger (Matthäus 12,1–2). Nach den Regeln der Pharisäer war auch das beiläufige Pflücken von einer Handvoll Ähren gewissermaßen Getreideernte und galt daher als Arbeit. Das war genau die Art von scheinbar belanglosen Handlungen, mit denen man regelmäßig zur Zielscheibe der Pharisäer wurde, die selbst das absolut Lebensnotwendigste zu einem ungeschriebenen Sabbat-Tabu erklärt hatten. Ihr Regelwerk war ein echtes Minenfeld für den Durchschnittsmenschen.

Jesus wies nun darauf hin, wie lächerlich es doch war, wenn eine Regel, die jemandem an einem Tag, der ausdrücklich zu seinem Segen eingesetzt worden war, verbot, ein dringendes menschliches Bedürfnis zu stillen: „Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen“ (Markus 2,27). Er wies die Pharisäer zurecht, weil sie die Unschuldigen verurteilt hatten. Dann fügte er seiner Erwiderung das bekannte Bekenntnis seiner eigenen göttlichen Autorität hinzu: „Denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat“ (Matthäus 12,8; Schlachter).

Die Pharisäer kochten vor Zorn. Aber das hielt sie nicht davon ab, Jesus wegen des Sabbats weiter herauszufordern.

In Lukas 6,6 steht: „Es geschah aber an einem andern Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, dessen rechte Hand war verdorrt.“ Auch die Pharisäer waren dort, und sie waren überaus willens, den Sabbatkonflikt erneut anzuheizen. Indem sie auf den Mann mit der verkrüppelten Hand verwiesen, forderten sie Jesus quasi dazu heraus, in einer gut besuchten Synagoge vor den Augen aller ihre Sabbatregeln zu brechen: „Und sie fragten ihn und sprachen: Ist’s erlaubt, am Sabbat zu heilen?, damit sie ihn verklagen könnten“ (Matthäus 12,10). Sie hatten vorher schon oft gesehen, dass Jesus Wunder vollbrachte, und wussten, dass er die Macht hatte, jede Krankheit zu heilen. Sie hatten auch (wieder und wieder) Beweise dafür erhalten, dass er tatsächlich der verheißene Messias war.

Aber er war nicht die Art von Messias, auf den sie immer gehofft hatten: Er stellte sich klar gegen ihr umfangreiches, selbst erdachtes Regelwerk religiöser Traditionen. Er stellte mutig ihre Autorität infrage und beanspruchte absolute Autorität für sich selbst. Sie wussten: Wenn er als Messias des Volkes Israel seinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron einnahm, würde das ihrer Macht und ihrem Einfluss auf die einfachen Menschen ein Ende bereiten. Während eines konspirativen Treffens, bei dem sie darüber diskutierten, was sie mit Jesus machen sollten, gaben sie offen zu, worum es ihnen wirklich ging. Sie befürchteten, ihre Macht und ihren politischen Status zu verlieren: „Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben, und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute“ (Johannes 11,48). Offenbar hatten sie bereits begonnen, in Galiläa die Gunst der breiten Masse zu verlieren.

Kein Wunder. „Und alles Volk hörte [Jesus] gern“ (Markus 12,37). Aber den religiösen Führern war es in ihrem blinden Hass schlicht gleichgültig, ob die Zeichen und Wunder, die Jesus vollbrachte, legitime Beweise dafür waren, dass er der Messias war. Sie waren fest entschlossen, die Menschen um jeden Preis davon abzubringen, ihm nachzufolgen.

Als Jesus also ihre Herausforderung annahm, indem er den Mann mit der verkrüppelten Hand sofort heilte, stürmten die Pharisäer aus der Synagoge, um eine ihrer privaten Unterredungen abzuhalten und darüber zu beraten, wie sie mit ihm umgehen sollten. Das Ziel, das sie dabei letztendlich verfolgten, war bereits klar: „Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten“ (Matthäus 12,14).

Der Hass der gesamten religiösen Führungselite Jerusalems hatte nun buchstäblich ein mörderisches Ausmaß erreicht, und Jesus wusste, was sie vorhatten. Darum wurde er – da seine Zeit noch nicht gekommen war – sofort vorsichtiger und zurückhaltender in dem, was er tat und was er lehrte. Matthäus schreibt: „Jesus wusste, was sie vorhatten. Deshalb zog er sich von dort zurück. Scharen von Menschen folgten ihm, und er heilte alle Kranken.Er ermahnte sie jedoch nachdrücklich, kein Aufsehen um seine Person zu machen“ (Matthäus12,15–16; Neue Genfer Übersetzung).

Nach diesem Bericht über die Sabbatkonflikte zitiert Matthäus einen Abschnitt aus dem Buch Jesaja (42,1–4):

„Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat; ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen; das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg; und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen.“ Matthäus 12,18–21

Worum es Matthäus (und Jesaja) hier geht, ist, dass Israels Messias allen Erwartungen zum Trotz die Weltenbühne nicht als militärischer Eroberer oder politischer Machthaber betreten würde, sondern auf leise, zurückhaltende Weise. Das „geknickte Rohr“ bezieht sich auf ein handgefertigtes Musikinstrument – eine Pfeife oder Flöte, die aus dem dicken Schilfrohr hergestellt wurde, das am Ufer wuchs. Wenn die Flöte so abgenutzt oder durchnässt war, dass man nicht mehr auf ihr spielen konnte, wurde sie in zwei Teile zerbrochen und weggeworfen. Der „glimmende Docht“ bezieht sich auf einen Lampendocht, der so dünn geworden war, dass er nicht mehr genügend Öl in sich aufsaugen konnte, um eine Flamme zu nähren, und daher seine Funktion als Lichtquelle nicht mehr erfüllte. Ein glimmender Docht wurde normalerweise gelöscht und abgeschnitten, damit die Lampe wieder funktionierte.

Das geknickte Rohr und der glimmende Docht in Jesajas Prophetie symbolisieren zerbrochene Menschen, die ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. Statt die Ausgegrenzten zurückzuweisen und auszusortieren, würde Israels Messias sie annehmen, lehren, heilen, wiederherstellen und ihnen dienen. Selbst die Heiden würden ihre Hoffnung auf ihn setzen.

Diese Prophetie Jesajas bildet die Brücke zwischen Matthäus’ Bericht von diesen beiden Auseinandersetzungen wegen des Sabbats und dem explosiven Konflikt, der die zweite Hälfte von Matthäus 12 beherrscht. Die Verfasser der vier Evangelien schildern die Ereignisse des irdischen Dienstes von Jesus manchmal eher im thematischen als im chronologischen Zusammenhang. Jedes Mal, wenn Hinweise zum Zeitpunkt gegeben werden, sind diese wichtig, aber manchmal ist der zeitliche Bezug zwischen einem Ereignis und dem nächsten nicht von Bedeutung und wird daher im Text nicht erwähnt. Das gilt auch für die erste und zweite Hälfte von Matthäus 12.