Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

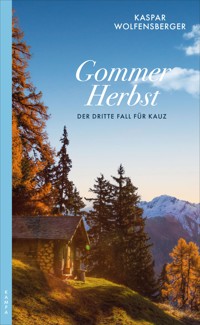

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Kauz

- Sprache: Deutsch

Im herbstlichen Goms im Wallis ist das Jagdfieber ausgebrochen. Aber schon am ersten Tag der Hochjagd wird der Wildhüter erschossen - von einem Mann, der sich anschließend selbst richtet. Dass es sich bei dem Opfer um einen erklärten Gegner und bei dem Schützen um einen engagierten Befürworter in der Debatte pro und kontra Wolf handelt, macht die Ermittler stutzig. War es wirklich ein Unfall? Zur selben Zeit sorgt sich La Grande Dame von Ernen, Madame Charlotte de Steinhaus, um ihren Neffen. Der Advokat - auch er ein Jäger - hat anonyme Morddrohungen erhalten. Vielleicht, weil er einmal einen verteidigte, der versehentlich einen Wolf erschoss? Madame de Steinhaus wendet sich an den ehemaligen Polizisten Kauz Walpen, der seit seiner Pensionierung die meiste Zeit in seinem umgebauten Speicher in Münster lebt. Kauz soll den Neffen der resoluten Dame davon abbringen, auf die Jagd zu gehen. Oder zumindest herausfinden, von wem die Drohbriefe stammen. Dass sich Kauz mit seinem treuen Hund Max obendrein in die Untersuchung des vermeintlichen Jagdunfalls einmischt, ist dem Oberstaatsanwalt ein Dorn im Auge. Denn die Ermittlungen führen weit zurück in die Gommer Geschichte und fördern eine schreckliche Wahrheit zutage.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 602

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Kaspar Wolfensberger

Gommer Herbst

Der dritte Fall für Kauz

Kriminalroman

Kampa

Die Handlung dieses Romans ist reine Fiktion. Alle in der Erzählung auftretenden Figuren, auch wenn sie ortstypische Namen tragen, sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen und wahren Begebenheiten wären rein zufällig.

Einzelne Gebäude, Örtlichkeiten und Flurnamen, denen im Rahmen dieser Kriminalgeschichte eine Bedeutung zukommt, sind realen Objekten, Orten und Bezeichnungen im Goms nachempfunden, existieren in der beschriebenen Form jedoch nicht.

Der Autor dankt den Gommerinnen und Gommern, den Jägerinnen und Jägern, Wildhütern und Wildtierexperten, den Polizisten, Staatsanwälten, Schusswaffenexperten, Rechtsmedizinern, Journalisten, Vatikankennern, Historikern und Auslandwalliserinnen, die ihm bei der ausgedehnten Recherche für dieses Buch geholfen haben. Sie alle, ebenso wie die Gommini, die ihm das richtige Gommertitsch (Weerter und Sezz) beizubringen versuchten, mögen es dem Autor nachsehen, wenn trotz allem der eine oder andere Fehler, die eine oder andere Ungenauigkeit oder Unstimmigkeit im Text stehen geblieben sind.

PROLOG

Bleich steht der Mond über dem Lärchenwald. Die Konturen des Ofenhorns werden schärfer. In weniger als einer Stunde ist Sonnenaufgang. Es duftet nach feuchtem Laub. Kaum ein Lüftchen weht. Über der Lichtung liegt ein feiner Nebel.

Gut getarnt hinter Blätterwerk sitzt der Jäger zwischen Lärchen auf einem Baumstrunk, den Feldstecher am Auge. Jetzt steht er vorsichtig auf, reibt sich die klammen Finger, greift nach der Büchse und bringt sie in Anschlag.

Er wartet und wartet.

Immer noch tut sich nichts.

Doch, dort! Etwas bewegt sich. Und schon steht er vor ihm, vielleicht hundert, hundertfünfzig Schritt entfernt: ein prächtiger Zwölfender. Der Hirsch verharrt am Waldrand, blickt lange in die eine, dann in die andere Richtung, senkt jetzt das Haupt mit dem mächtigen Geweih und beginnt zu äsen. Schritt für Schritt bewegt er sich auf die Lichtung hinaus, bleibt immer wieder stehen, hebt den Kopf, steht einen Augenblick still und äst dann weiter. Es herrscht perfektes Büchsenlicht.

Der kapitale Stier steht jetzt quer zum Jäger. Den Finger am Abzug, hat der Waidmann die Beute im Visier. Eine Sekunde, zwei Sekunden – dann ein Schuss.

Der Hirsch schreckt hoch, nimmt in großen Sprüngen Reißaus und verschwindet im Lärchenwald. Der Mann sackt zusammen, die Büchse entgleitet seinen Händen. Er sinkt auf seinen Hocker zurück und kippt langsam nach hinten. Auf seiner Jacke bildet sich ein dunkler Fleck.

HOCHJAGD

Montag, 17. September

»Écoutez, Monsieur«, die Stimme duldete keinen Widerspruch, »c’est urgent. Es ist dringend, verstehen Sie?«

»Ja, sicher«, antwortete Kauz. »Aber …«

»Es geht um Leben und Tod«, beharrte die Frau.

»Dann sollten Sie die Polizei rufen.«

»Non, Monsieur. Glauben Sie mir, die Polizei wird gar nichts tun. Ich bitte Sie! Kommen Sie heute Nachmittag vorbei. Zum Tee, wenn’s recht ist. Ich erzähle Ihnen dann alles en détail.«

»Nun gut. Aber muss es heute sein?«

»Unbedingt. Die Jagd hat ja schon begonnen.«

Daran hatte Kauz nicht gedacht.

»Gut, dann komme ich heute Nachmittag nach Ernen. Aber nehmen Sie das noch nicht als Zusage. Ich entscheide mich erst, wenn ich die Fakten kenne.«

»Merci, Monsieur. Finden Sie das Haus?«

»Ich kenne Ihr Haus, Madame. Und ich nehme meinen Hund mit, wenn Sie erlauben.«

Einen Augenblick herrschte Stille in der Leitung.

»Bien sûr, Monsieur«, sagte die Stimme knapp. Damit war das Gespräch beendet.

Kauz rieb sich die Augen.

Da hatte ihn doch tatsächlich die Grande Dame des Goms, die weit über die Region hinaus respektierte Madame Charlotte de Steinhaus, née de Courten, angerufen, um ihn am Nachmittag in ihre Sommerresidenz nach Ernen zum Tee zu bitten. Und ihm in einer dringlichen Angelegenheit einen Auftrag zu erteilen.

Vor einem Vierteljahr hätte er noch rundweg abgelehnt. Jetzt war das anders. Er hatte sich noch nicht ganz an das Dasein eines Frühpensionärs gewöhnt. Zwar hatte er die Nase von den Querelen im Korps gestrichen voll gehabt und deshalb den Dienst bei der Zürcher Kantonspolizei Mitte des Jahres quittiert und war mit Max für den Sommer nach Münster in seinen Speicher gezogen, doch manchmal fühlte er sich ohne seine Arbeit irgendwie leer.

Er saß am Tisch in der Küche, die gleichzeitig der Wohnraum im Unterbau seines kleinen Speichers war. Max, sein Collie-Bastard, mit seinen mittlerweile sieben Jahren auch kein Jungspund mehr, hockte sich vor ihn hin, legte die Schnauze auf sein Knie und schaute treuherzig zu ihm auf. Kauz streichelte seinen Kopf, dann kraulte er ihm die Brust, dort wo der weiße Fleck auf seinem schwarzen Fell war.

Da er zwei Jahre vor dem ordentlichen Pensionsalter aufgehört hatte, war ihm die Rente natürlich gekürzt worden, aber er kam damit über die Runden. Dennoch, wenn er um Hilfe gebeten wurde, hörte er sich die Sache an und sagte das eine oder andere Mal zu. Die Höhe des Honorars ließ er die Auftraggeber selbst bestimmen. Mal erhielt er einen großzügigen Batzen, mal eine Einladung ins Dorftheater, dann wieder einen Laib Käse oder eine Flasche Eigenbrand. Im Frühsommer hatte er einen Vandalen ausfindig gemacht, der im Suff mit einem entwendeten Traktor im Obergoms Felder, Gärten und den Spielplatz am Rotten verwüstet hatte. Einen spektakulären Erfolg hatte er verzeichnen können, als er dank seinem Hund einer Bande von Viehdieben auf die Spur kam, die eine Herde von Schwarznasenschafen vom Erner Galen entführt und nach Italien geschmuggelt hatten. Damit hatte er einiges Aufsehen erregt.

Kauz hatte im Goms somit einen gewissen Bekanntheitsgrad. Er war zwar – und blieb wohl für immer – der Üsserschwiizer mit dem Gommer Familiennamen und den Gommer Wurzeln. Der nicht mehr ganz fremd Fözzäl, der in Münster an der Langen Gasse einen alten Speicher besaß. Der Mann mit den hängenden Augenlidern, der mit dem verschlafenen Eulenblick. Dr Chüzz eben. Der mit dem pfiffigen Hund namens Max. Der Kriminalpolizist, der – damals außer Dienst – im Sommer vor sechs Jahren und im darauffolgenden Winter dazu beigetragen hatte, gleich mehrere brutale Mordfälle aufzuklären, die das Goms in Angst und Schrecken versetzt hatten. Und der danach, weil man ihn unbedingt wollte, ein Gastspiel bei der Walliser Kantonspolizei gegeben hatte.

Kauz räumte das Frühstücksgeschirr weg und machte am Schüttstein den Abwasch. Dann setzte er sich in seinen Holzklappstuhl mit Canvasbezug, der ihm als platzsparender Fauteuil diente. Vor zwei Jahren hatte er den kleinen, uralten Speicher aus dem Nachlass der Familie Imfang erwerben können, denn die Mutter seines ermordeten Freundes Wendel hatte ihm testamentarisch das Vorkaufsrecht eingeräumt. Anstelle der improvisierten Schlauchdusche in der Toilettenecke hatte er eine kleine Duschkabine, ein Lavabo mit Mischbatterie und einen Boiler einbauen lassen, sodass er nicht mehr am Schüttstein Toilette machen musste. Er hatte eine winzige Waschmaschine installiert und die Kücheneinrichtung etwas aufgepeppt. Ansonsten war der Speicher noch so, wie er ihn vor Jahren jeweils von Wendel gemietet hatte. Die Schlafkammer im Oberbau hatte er sowieso gelassen, wie sie war: zwei Bettstätten aus rohem Holz mit Rosshaarmatratzen und altmodischen hohen, rot-weiß karierten Federbetten.

In seinem Sessel sitzend, dachte er über das Gespräch mit Madame de Steinhaus nach. Er war der alten Dame noch nie begegnet. Aber sie war ihm ein Begriff, weil ihr Name mehrfach im Zusammenhang mit den Musikwochen von Ernen gefallen war. Sie war wohl eine Mäzenin des Festivals. Die Familie de Steinhaus war eine von drei oder vier Patrizierfamilien, die im Goms über lange Zeit das Sagen gehabt hatten. Die Gelehrten stritten sich, woher der Familienname kam: Die einen leiteten den Namen von dem Ort Steinhaus ab: die aus Steinhaus also. Andere meinten, die wohlhabende Familie habe schon früh – anders als die meisten im Goms – in gemauerten Häusern gewohnt. Die aus dem Steinhaus wäre dann die Bedeutung des Namens. Im Mittelalter waren die Steinhaus Weggefährten von Kardinal Schiner gewesen. Einzelne von ihnen hatten sich freilich auch gegen ihn gestellt. Je nachdem, waren sie dann Zendenmeier von Ernen oder von Münster geworden. Irgendwann wurde einem Vorfahren von einem Herrscher der Adelstitel verliehen. Fortan durften dessen Nachfahren ihrem Familiennamen ein von oder ein de voranstellen. In mehr als einem Dorf des Goms gab es ein prächtiges Patrizierhaus, das der Familie de Steinhaus gehörte oder gehört hatte. Jenes in Ernen hatte Kauz auf seinen Dorfwanderungen schon oft bewundert. Jetzt war er neugierig, wie es innen aussah. Nach allem, was er wusste, verbrachte Madame de Steinhaus – Madame Charlotte nannte man sie im Dorf – die Sommermonate, wenn ihr die Hitze im unteren Wallis unerträglich wurde, im kühleren Goms. Sonst residierte sie, wie andere Walliser Patrizierfamilien auch, in Sitten.

Madame de Steinhaus hatte angedeutet, ihr Neffe Philippe, Advokat und Notar in Visp mit Wohnsitz in Brig, habe Morddrohungen erhalten. Er lache bloß darüber, aber das könne sie nicht. Über die Einzelheiten dieser Drohungen wolle sie ihn, Kauz, beim Tee ins Bild setzen.

Nach der Mittagszeit machte Kauz ein Nickerchen. Frisch und munter trat er danach aus dem Speicher und machte seine alte BMW startklar. Er öffnete den Deckel des geflochtenen Korbs, der auf den Gepäckträger montiert war. Das praktische Teil hatte vor Jahren der kleine Damian, aus dem inzwischen ein junger Mann geworden war, aus einem alten Wäschekorb für Max gebastelt. Max, der begeisterte Beifahrer, sprang sofort hinein. Er ließ es ohne Weiteres zu, dass Kauz den Korbdeckel mit der sorgfältig herausgeschnittenen Öffnung über ihm schloss. Jetzt saß er in seinem Transportkorb auf einer zusammengefalteten Armeewolldecke und streckte den Kopf aus der Öffnung, ungeduldig darauf wartend, dass es losgehe.

Kauz setzte den Vintage-Motorradhelm auf, den er im Brockenhaus erstanden hatte, und kickte seinen Oldtimer an. Gemütlich tuckerte er Richtung Fiesch. Bei Fürgangen machte er den gewohnten Halt. Er stellte das Motorrad auf dem Parkplatz ab, hieß Max aus dem Korb springen und ließ ihn ein bisschen herumtollen. Dann nahm er ihn an die Leine. Max wusste schon, was auf ihn zukam, und begann zu bocken. Kauz redete ihm aufmunternd zu.

»Jetzt tu nicht so, Max. Das schaffst du! Irgendwann schaffst du das«, beruhigte er den Hund und ließ eine Packung Hundebiskuits knistern. Das half. Max sah zu ihm hoch und äugte nach der rechten Hand seines Herrchens, die in der Jackentasche steckte.

Vor der Hängebrücke angekommen, kramte Kauz ein Biskuit hervor und hielt es Max vors Maul. Der schnappte sich den Leckerbissen. Das wiederholte Kauz vier, fünf Mal – bis Max bemerkte, dass er schon auf der Brücke stand. Jetzt sträubte er sich weiterzugehen, stemmte die Füße gegen den Bretterboden, begann leise zu winseln und hockte sich zitternd hin. Er vermied ängstlich den Blick nach unten, wo tief unter ihnen der Rotten rauschte. Herr und Hund machten auf der Brücke kehrt.

Kauz war selber nicht ganz schwindelfrei, auch ihn hatte es das erste Mal Überwindung gekostet, über die fast dreihundert Meter lange schwankende Brücke zu gehen. Aber er hatte es sich in den Kopf gesetzt, Max das Überqueren von Hängebrücken beizubringen. Denn auf einer Wanderung im Alteschgebiet hatte er im Sommer umkehren müssen, als er unvermittelt vor einer solchen Brücke stand, die über eine tiefe Schlucht führte. Er hatte Max nicht dazu bewegen können, den schwankenden Steg mit dem metallenen Gitterboden auch nur zu betreten. Es gab mehrere Hängebrücken in der Region, die man passieren musste, wenn man ans Ziel einer Wanderroute gelangen wollte. Die zwischen Fürgangen und Mühlebach war zwar die längste, aber wegen des spaltenfreien Bretterbodens war sie fürs Brückentraining am besten geeignet.

»Das waren schon fast dreißig Meter, Max«, lobte Kauz, als sie wieder auf sicherem Boden standen, und rubbelte dem Hund liebevoll den Kopf. »Wenn du es nach Mühlebach hinüberschaffst, gibts eine Extrawurst«, versicherte er ihm. »Versprochen!«

Kauz war es gewohnt, dass sich die Leute nach seinem antiquierten Gefährt und seinem Sozius umdrehten, wenn er über Land tuckerte oder in eine Ortschaft einfuhr. In Münster und den Nachbardörfern kannte man ihn und winkte ihm zu, wenn er vorbeifuhr, aber die Leute machten seinetwegen kein Aufheben mehr. Doch in der Ferienzeit, wenn Touristen im Land waren, blieben sie stehen und zeigten auf den Oldtimer mit dem ungewöhnlichen Mitfahrer.

»Na, so was: Hund im Korb! Ha, ha, ha!«, »Regarde ce chien! Rigolo!«, »Cool, der Hund! Der hats gut!«, »It’s having a good time, isn’t it?« So und ähnlich riefen die Menschen, wenn sie ihn mit Max vorbeifahren sahen, der den Kopf in den Fahrtwind streckte, die Ohren anlegte und sich das Fell auf der Stirn zerzausen ließ. Hielt Kauz irgendwo an, kamen sie herbei und wechselten ein paar Worte. Stieg er vom Motorrad, stellten sie sich neben das Gefährt, knipsten ein Selfie samt Hund im Korb und tätschelten Max den Kopf.

Ganz so viel Aufmerksamkeit wurde den beiden heute nicht zuteil. An diesem Montagnachmittag waren bloß wenige Wanderer unterwegs, die von ihnen Notiz nahmen, als sie in Ernen eintrudelten. Ein paar Einwohner nickten Kauz zu. Auch wenn er kein Aufsehen erregte, unbemerkt war er bestimmt nicht geblieben. Es würde sich wohl bald im ganzen Dorf herumsprechen, dass der Üsserschwiizer Ex-Polizist aus Münster Madame Charlotte de Steinhaus seine Aufwartung machte. Kauz stellte seine alte BMW ab und ging mit Max über den Dorfplatz zu dem Haus, das unweit des Hotels Schiner in der zweiten Häuserzeile stand: Es war schon ein eindrückliches Gebäude. Die eine, gemauerte, Hälfte erinnerte mit ihren dicken Mauern, den sich nach innen verjüngenden Fensteröffnungen und der Fassadenbemalung an ein Engadinerhaus. Die andere Hälfte war ein Blockbau aus Lärchenholz, wie man ihn im ganzen Goms kannte. Das Haus unterschied sich deutlich von den übrigen Wohnhäusern im Dorfkern, die reine Holzbauten waren. Nur am Dorfplatz selbst standen noch weitere herrschaftliche Steinbauten.

Unter dem Giebel des gemauerten Hausteils prangte die Jahreszahl 1609. Kauz vermutete, dass der Holzblockbau noch älter war. Er hatte ein Auge dafür, sein eigener Speicher war ja auch schon gute dreihundert Jahre alt. Es gab zwei Eingänge, zu jedem Hausteil einen eigenen. Kauz ging zum gewölbten Eingangstor des gemauerten Hauses und ließ den Türklopfer auf das massive Tor fallen. Es dauerte nicht lange, und die Tür wurde einen Spalt weit geöffnet, ein Frauengesicht erschien.

»Sit Iär dr Herr Walpä?«, fragte die Frau.

»Ja«, bestätigte Kauz. »Ich habe mit Madame de Steinhaus telefoniert.«

»Isch güet. Chommäd ichä«, erwiderte die Frau und öffnete das Tor gerade so weit, dass er mit Max hineinschlüpfen konnte.

Sie war von untersetzter Statur, hatte etwas derbe Gesichtszüge und mochte um die siebzig Jahre alt sein. Das graue Haar hatte sie in altmodischer Art zu einem Knoten hochgesteckt. Sie trug ein dunkelblaues, vorne geknöpftes Arbeitskleid.

»Ämbrüf«, sagte sie, als Kauz im weiträumigen Eingangsbereich stehen blieb, und deutete zur Treppe. »Aber dr Hund bliibt hiä«, sagte sie bestimmt, und zeigte auf die Fußmatte beim Treppenaufgang. Kauz befahl Max sich hinzulegen. »D Madame Charlotte ischt obena. I gaa vorüs«, schob sie nach und stieg vor ihm die Treppe hoch.

Auf dem zweitobersten Tritt blieb sie stehen, wandte sich um und sagte: »Ich bin z’Marie.«

Kauz hatte mittlerweile gelernt, dass im Gommertitsch der sächliche Artikel vor einem Vornamen nichts Kindliches oder Verniedlichendes bedeutete. Z’Emma, z’Gertrud, so nannte man nicht etwa nur Kinder, damit meinte man auch erwachsene Frauen.

Im Obergeschoss sah Kauz, dass die beiden Hausteile, die von außen wie zwei aneinandergebaute, getrennte Gebäude wirkten, durchgängig miteinander verbunden waren. Marie wechselte vom Stein- in den Holzbau hinüber und hieß Kauz im ersten Zimmer, das sie betraten, warten.

Er stand in einer getäferten Stube mit einem schlichten Giltsteinofen. Der Boden war aus ungehobelten Lärchenholzbalken, die im Lauf der Jahrhunderte einen speckigen Glanz angenommen hatten. Einfache alte Möbel standen da, ein langer Tisch, auf jeder Seite drei Holzstühle, ein eintüriger Holzschrank und eine Truhe. Alles Stücke, wie man sie sonst beim Antiquitätenhändler sah. Die Fenster mit den dreifachen Fensterkreuzen gingen auf den Garten hinaus. Auf die sonnverbrannten Holzwände der Nachbarhäuser fiel warmes Licht.

»Iär chennt cho«, sagte z’Marie, die nach wenigen Augenblicken zurück war, und führte ihn zwei Zimmer weiter.

Madame de Steinhaus, klein gewachsen, aber aufrecht und ganz in Schwarz, stand mitten im Raum und machte zwei Schritte auf Kauz zu, als z’Marie ihn eintreten ließ. Ihr weißes Haar war kurz geschnitten – Herrenhaarschnitt, stellte Kauz fest –, die Fassung der modischen schwarzen Hornbrille war kreisrund. Ihre Füße steckten in schwarzen Sneakers, was zum weiten schwarzen Gewand überraschte.

»Es ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Merci, Monsieur«, sagte sie und streckte die Hand aus.

»De rien, Madame«, erwiderte Kauz, denn ein bisschen Französisch konnte er noch, und ergriff vorsichtig die feingliedrige, weiße Hand.

Ich hätte mich ordentlicher anziehen sollen, dachte er, als er die alte Dame vor sich stehen sah. Ihre Kleidung war von zeitloser Eleganz. Er dagegen stand im abgewetzten Cordjackett, kariertem Wanderhemd und in verstaubten Schuhen vor ihr. Sein Bauch ragte über den Gürtel der abgetragenen Jeans hinaus.

»Nur keine Umstände«, sagte sie lächelnd, als hätte sie seine Gedanken erraten. »Sie können übrigens deutsch reden. Kommen Sie, setzen wir uns.«

Sie rückte einen der Stühle zurecht, die an dem kleinen, weiß gedeckten Tisch standen, nahm Platz und zeigte auf den zweiten Stuhl.

Dänisches Design, stellte Kauz fest und warf einen diskreten Blick auf das übrige, eher barocke Mobiliar.

»Dem Rücken zuliebe, wissen Sie«, erklärte Madame de Steinhaus, die seinen Blick wahrgenommen hatte.

»Danke«, schmunzelte Kauz.

»Ich meinte meinem Rücken, jeune homme«, lachte sie. Dann rief sie: »Marie! Vous nous servez le thé, s’il vous plaît?«

»Ischt güet, ja«, war Maries Antwort zu hören, und schon kam die Frau herein, die silberne Teekanne und weiteres Geschirr auf einem Tablett vor sich hertragend, und schenkte in die feinen Porzellantassen ein. Sie hatte jetzt eine weiße Bedienstetenschürze umgebunden.

»Da ischt Miuch und Zukkär«, erklärte sie und stellte zwei silberne Gefäße auf den Tisch. »Sell i …?«

»Merci, Marie. On se débrouille«, sagte die alte Dame.

»Güet«, quittierte z’Marie und ging hinaus.

»Heute hat die Jagd begonnen«, eröffnete Madame de Steinhaus das Gespräch. »Da mache ich mir große Sorgen um meinen Neffen. Denn ab morgen, spätestens übermorgen ist er auch dabei.« Ihr Lachen war mit einem Mal verflogen.

»Was waren das denn nun für Drohungen?«, forderte Kauz sie auf.

»Anonyme«, erklärte die alte Dame. »E-Mails und Briefe aus Abriebbuchstaben, in denen er zum Teufel gewünscht wird.«

Sie fasste zusammen, was sie am Telefon angedeutet hatte: Ihr Neffe habe in den vergangenen Wochen Hassmails bekommen, von fingierten E-Mail-Konten verschickt, die meisten auf Deutsch, einige auf Französisch. Da sei eine Hexenjagd im Gang, habe er bloß achselzuckend gemeint.

»Hexenjagd, so sagt man doch, nicht wahr?«, vergewisserte sie sich, nahm die Brille ab, legte sie aufs Tischchen und sah Kauz fragend an.

Kauz nickte.

Madame de Steinhaus hatte das gelassene, runzlige Gesicht einer vitalen Achtzigjährigen. Vielleicht war sie auch noch ein paar Jährchen älter. Sie machte einen sehr gepflegten Eindruck, aber Kauz hätte nicht sagen können, ob Kosmetika im Spiel waren. Ihre Lippen waren jedenfalls ungeschminkt. Der einzige Schmuck, den sie trug, waren ein Ehering und ein kleiner goldener Stecker in jedem Ohrläppchen. Sie sprach nahezu fehlerfreies Deutsch. Ein feiner französischer Akzent gab ihrer Sprache einen vornehmen Klang. Mal musste sie ein Wort suchen, mal verwendete sie einen französischen Begriff. Dass sie hin und wieder ein monsieur einflocht, ein écoutez! oder ein bien entendu, war wohl eher eine Marotte.

Seit zwei Wochen erhalte ihr Neffe zu Hause und in seiner Kanzlei nun auch anonyme Briefpost. Über die ärgere er sich zwar, aber ernst nehme er sie nicht. Heute habe ein solches Schreiben, an ihn adressiert, in ihrem Briefkasten gelegen. Der oder die Drohbriefschreiber wüssten also, dass ihr Neffe während der Jagd am Familiensitz in Ernen wohne. Dieses Schreiben habe sie aus einer Ahnung heraus geöffnet. Ihr Neffe habe es noch gar nicht gesehen.

»Haben Sie es hier?«

»Ja«, sagte Madame de Steinhaus.

Sie erhob sich und ging zum Buffet, das an der getäferten Wand stand.

»Vielleicht besser nicht anfassen, Madame«, mahnte Kauz.

»Wieso?«, fragte sie zurück.

»Fingerabdrücke.«

»Ach so. Oje, beim Öffnen habe ich ihn aber schon angefasst«, meinte sie und zog eine Schublade auf.

Kauz nahm die Gelegenheit wahr, sich im Raum umzusehen. Hatte er zuvor in einer eher schlichten Stube gewartet, so befand er sich jetzt in einem herrschaftlichen, aber dennoch rustikalen Salon. Auch hier waren die Wände getäfert, aber sie waren nicht naturbelassen, sondern in einem vornehmen Meergrün gestrichen. Der Fußboden war der gleiche wie im ersten Raum, aber dieses Zimmer hatte eine kunstvoll bemalte Kassettendecke. An zwei Wänden hingen Ahnenbilder in Öl und barocke Landschaftsbilder, an der dritten eine Komposition aus drei abstrakten, in einer ihm unbekannten Technik in Blau, Grün und Rostrot gemalten Bildern, die einen starken Kontrast zu den übrigen Gemälden und zum ganzen Raum bildeten. Diese Bilder gefielen ihm am besten, er musste immer wieder hinschauen. Auch hier stand ein Giltsteinofen, einer mit kunstvollen reliefartigen Verzierungen. Die drei Fenster an der vierten Zimmerwand gingen nach Osten. Zwischen zwei Nachbarhäusern hindurch blickte man auf den Dorfplatz.

Madame de Steinhaus hatte ein Paar weiße Stoffhandschuhe aus der Schublade gezogen, wie sie in vornehmen Häusern der Butler trug. Die streifte sie über, öffnete ein Schranktürchen am Buffet und zog einen Umschlag hervor. Sorgfältig nahm sie jetzt das Schreiben, das Papier nur an einer Ecke fassend, aus dem Umschlag und legte es auf den Tisch.

»Sehen Sie selbst«, forderte sie Kauz auf.

Kauz stand auf und ging zum Tisch.

Drecksadvokat, verrecke!, lautete der mit Abriebbuchstaben geschriebene Text. So soll es dir auch ergehen!

Unter dem Text war ein Bild aufgeklebt, das den Kadaver eines geschossenen Wolfs zeigte.

Oder so, wenn du lieber willst:

Das zweite Bild zeigte einen toten Luchs, der in einer ausgelegten Schlingenfalle zugrunde gegangen war, erdrosselt durch die sich langsam zuziehende Schlinge.

»Verstehen Sie, dass mir das Angst macht, Monsieur?«

»Allerdings«, sagte Kauz. »Das sind grauenhafte Bilder.«

»Und grauenhafte Worte. Sagen Sie mir: Kann man darin etwas anderes sehen als eine Morddrohung?«

»Ich weiß nicht. Aber dass solch ein Brief einem einen Schrecken einjagt, ist ja klar. Doch wie kommen Sie auf Hexenjagd?«, wollte Kauz wissen.

»Das war so«, erklärte Madame de Steinhaus: Im letzten Winter sei im Goms ein Wolf erlegt worden. Der Schütze sei aber kein Wilderer gewesen, sondern ein Jäger auf Fuchsjagd. Der habe den Abschuss sofort dem Wildhüter gemeldet, sich für den Fehlschuss entschuldigt und geltend gemacht, den Wolf mit einem Fuchs verwechselt zu haben. Weil er befürchtete, man könnte ihm das Jagdpatent entziehen, habe er einen Advokaten aufgesucht, um sich von ihm beraten und notfalls verteidigen zu lassen.

»Dieser Advokat war mein Neffe. Der Mann suchte ihn aus, weil Philippe selber Jäger ist.«

Das glaubt doch kein Mensch, dachte Kauz, dass ein patentierter Jäger einen Wolf mit einem Fuchs verwechselt. Dann fiel ihm aber ein, dass vor Kurzem ein Jäger im Kanton Schaffhausen auf der nächtlichen Wildschweinjagd versehentlich drei Schafe erlegt hatte. Dahinter hatte kaum Kalkül gesteckt. So einfach war die Sache mit dem Erkennen des Wilds bei Nacht wohl doch nicht.

»Und was gabs dann für eine Hexenjagd?«, fragte er.

Die Sache mit dem Wolfsjäger vom letzten Winter, der sich freiwillig gestellt hatte, hätte kein Aufsehen erregt, wenn nicht vor wenigen Wochen im Mittelwallis erneut ein Wolf geschossen worden wäre. Dieses Mal war es ein klar widerrechtlicher Abschuss. Nach diesem zweiten Fall sei ein Shitstorm – Madame de Steinhaus gebrauchte den Begriff natürlich nicht, bien entendu, aber sie beschrieb das Phänomen –, ein Shitstorm sei über alle hereingebrochen, die für die beiden Übeltäter auch nur die Spur von Verständnis aufbrachten oder sie gar in Schutz nahmen. Erst recht über die, die in den beiden Schützen eine Art Helden sahen. Helden, die das Wallis von der durch die Obrigkeit geschützten Bestie Wolf befreiten. Der Gegensturm ließ nicht lange auf sich warten: Die Pro-Wolfsleute, die die erste Attacke geritten hatten, wurden jetzt ihrerseits aufs Übelste beschimpft. In einschlägigen Blogs wurden sie als Feinde der Schafbauern, des Bauernstandes überhaupt, als Hetzer gegen die Jäger und somit eigentlich als Gegner aller vernünftigen Naturfreunde an den Pranger gestellt. Ein Blogger empfahl, man solle die Wolfskuschler doch einem Rudel von Wölfen vorwerfen, dann würden sie am eigenen Leib erfahren, wie es den gemetzelten Schafen ergehe und was für eine Teufelsbrut sie hätschelten. Anfangs habe es in der Presse und in den sozialen Medien noch eine einigermaßen gesittete Debatte Pro und Kontra Wolf gegeben. Ihr Neffe Philippe habe sich an dieser Diskussion beteiligt, führte Madame de Steinhaus aus. Ein Fehler, den er jetzt bitter bereue. Denn obschon er nicht einmal sehr pointiert Stellung bezogen habe, stelle er jetzt für die Pro-Wolf-Fraktion ein Feindbild par excellence dar, erst recht, weil er Jäger und Angehöriger einer Walliser Patrizierfamilie war. Mit der gesitteten Diskussion sei es rasch vorbei gewesen, nachdem die Debatte ins Beleidigen und ins Zum-Teufel-Wünschen gekippt sei.

»Philippe war die unflätige Auseinandersetzung extrem peinlich«, führte die alte Dame weiter aus. »Und er schämte sich dafür, daran teilgenommen zu haben. Die Briefe, die bei ihm zu Hause und in seiner Kanzlei in Visp im Briefkasten lagen, setzten ihm nicht einmal sehr zu. Er sagte zwar, natürlich seien das Morddrohungen, aber er lasse sich nicht einschüchtern, er gehe so oder so auf die Jagd.«

»Haben Sie die andern Briefe auch gesehen?«

»Nein, er hat sie mir nicht gezeigt. Nur davon gesprochen.«

»Wissen Sie, was drinsteht?«

»Nein, aber ich kann es mir vorstellen. Wohl etwa dasselbe wie in dem da.«

»Eins müssen Sie mir erklären: Wenn Ihr Neffe denkt, dass es sich um Morddrohungen handelt, wieso geht er dann nicht zur Polizei und erstattet Anzeige?«

»Écoutez, Monsieur! Mein Neffe ist Advokat …«

»Eben«, warf Kauz ein.

»… und weiß deshalb ganz genau, dass weder Polizei noch Staatsanwaltschaft aktiv werden, solange sie sich auf den Standpunkt stellen können, das sei alles bloß eine hitzige Polemik um den Wolf. Das sei halt typisch Wallis, typisch Goms. Dem könne man strafrechtlich nicht beikommen.«

Kauz rieb sich das Kinn. Könnte was dran sein, dachte er.

»Und was wollen Sie nun von mir?«

»Dass Sie meinen Neffen schützen«, sagte Madame de Steinhaus ernst und schaute ihm ins Gesicht.

»Das kann ich nicht. Ich bin kein Personenschützer.«

»Vielleicht haben Sie für ihn – oder für mich – aber einen Rat, wie er sich schützen kann.«

»Ja, den habe ich«, sagte Kauz, ohne lange zu überlegen.

»Nämlich?«

»Er muss auf die Jagd verzichten.«

»Mon Dieu!«, rief Madame de Steinhaus. »Das kommt für ihn niemals infrage. Jamais!«

Aha, dachte Kauz. Und das, obwohl er von Morddrohungen redet?

Er brauchte den Gedanken nicht auszusprechen.

»Das Vernünftigste wäre es schon«, fuhr die besorgte alte Dame nach einer kleinen Denkpause fort und rang die Hände.

»Aber er wird es niemals tun, nicht wahr?«, nahm ihr Kauz das Wort aus dem Mund.

Kauz hatte sagen hören, die Walliser seien wie von Sinnen, wenn die Jagd losgehe. Da gebe es kein Halten mehr: Ob alt oder jung, ob Springinsfeld oder gestandener Familienvater, ob Bauer oder Architekt, Advokat oder Gleisarbeiter, ein Jäger musste auf die Jagd. Das ließ er sich nicht nehmen, da konnte seine Frau, seine Mutter oder seine Freundin einwenden, was immer sie wollte.

»Hélas«, seufzte die alte Dame und ließ resigniert die Hände sinken. »Ils sont fous, les chasseurs.«

Ria Ritz hatte sich mit ihrem Mann, mit Tochter Emma und dem temporären Gast eben an den Mittagstisch gesetzt, als der Anruf auf ihr Diensthandy kam. Wenige Minuten später saß sie mit dem Polizeiaspiranten Nico Perren im Streifenwagen. Sie hatten in aller Eile noch einen Teller Suppe gelöffelt und sich ein Stück Brot in den Mund geschoben.

»Nach Binn. Hotel Belle Epoque«, sagte Ria, noch kauend.

»Alles klar«, quittierte Perren und fuhr los.

Der Kommandant pflegte immer wieder Aspiranten unter die Fittiche von Wachtmeister Ria Ritz, Postenchef der Kantonspolizei Goms in Fiesch, zu schicken. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass die angehenden Polizisten nach einem Praktikum bei ihr gut gerüstet in die zweite Hälfte ihrer Polizeiausbildung einstiegen.

Der junge Mann war in Glis zu Hause und pendelte jeden Morgen nach Fiesch. An den Wochenenden, an denen er mit seiner Chefin Bereitschaftsdienst schob, wohnte er im Hause Abgottspon-Ritz. So auch am eben vergangenen Wochenende. Es war nicht viel los gewesen, sie hatten den ganzen Sonntagnachmittag zu viert Emmas Lieblingsspiel gespielt, Rommé. Rias zehnjährige Tochter himmelte Perren an; er schäkerte vor den Augen ihrer Eltern ein bisschen mit ihr. Dass er selber eine Tochter hatte, die nur wenig jünger war als Emma, hatte er Ria erst vor Kurzem anvertraut. Er hatte erzählt, dass er das Mädchen nur alle zwei Wochen in Visp besuchen dürfe. Mehr habe die Mutter, die das Kind allein aufziehe, nicht zugelassen. Nicht viel anders sei es mit der zweiten Tochter, die im Kindergartenalter sei; sie sehe er noch seltener, und zwar immer nur in Anwesenheit der Mutter.

»Was?«, rief Ria. »Ich glaubs nicht! Du hast zwei Kinder? Von zwei verschiedenen Frauen?«

Sie war schockiert, und es war ihr anzusehen.

»Nein, drei«, antwortete ihr Aspirant und lachte sie entwaffnend an. »Ich habe noch einen Sohn.«

»Und wo besuchst du den?«

»Das ist halt schwierig«, sagte er zerknirscht. »Seine Mutter lebt mit ihm in Buenos Aires.«

Ria Ritz ließ stets ihre Aspiranten den Streifenwagen chauffieren. Sie fand, das Verhalten am Lenkrad sage ihr viel über den Charakter des angehenden Polizisten. Perren fuhr zügig, aber kontrolliert.

»Was warst du von Beruf, bevor du auf die Polizeischule gegangen bist?«

»Fahrlehrer«, sagte er grinsend, den Blick geradeaus.

»Soso«, meinte Ria Ritz und schwieg einen Moment. »Und die Mütter deiner Kinder, waren das deine Fahrschülerinnen?«

»Zwei von ihnen«, antwortete Perren ohne Umschweife. »Einvernehmlicher Sex, falls du darauf hinauswillst. Ich war mit jeder liiert.«

»Was du nicht sagst. Mit allen dreien aufs Mal?«

Perren lachte.

»Wie lange?«

»Mit der einen fast ein Jahr. Mit der andern noch länger.«

»Du hast sie also sitzen lassen, als sie schwanger wurden?«, fragte seine Chefin vorwurfsvoll.

»Nein, so war es nicht ganz«, erwiderte Nico.

Schweigend fuhren sie weiter. In Ernen nahm er ganz selbstverständlich die scharfe Rechtskurve ins Binntal.

»Oh, du kennst dich hier aus«, stellte Ria Ritz fest.

»Klar. Ich kenne das Goms. Meine Mutter ist äs Gommi.«

Als sie durch den Tunnel fuhren, fragte Ria: »Hast du schon einmal einen Toten gesehen?«

»Ja, meine Großmutter.«

»Jetzt siehst du gleich einen toten Mann.«

»Was ist passiert? Ein Jagdunfall?«

»Das sehen wir noch. Ein Wanderer hat den Toten gefunden.«

Schweigend fuhren sie durch das wilde Tal. In Binn kurvte Nico zum Hotel Belle Epoque hoch. Das feudale Haus aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende war im Sommer und Herbst ein bekanntes Ausflugsziel und eine beliebte Unterkunft für Wanderer. Auch Jäger kehrten, wenn sie ihre Beute ins Tal brachten, manchmal im Hotel Belle Epoque ein.

Die Dame am Empfang erwartete die Polizistin schon und führte sie in die Bibliothek des Hotels. Dort saß ein älteres Ehepaar in Wanderkluft. Sie standen auf, als Ria hereinkam.

»Bischoff«, stellte sich der Mann vor. »Wir haben den Toten gefunden. Am Rand dieser Waldlichtung«, sagte er und zeigte mit dem Finger auf die Wanderkarte in seiner Hand. Er bot an, sie zum Fundort zu führen. Es sei ein Marsch von vielleicht einer halben Stunde, wenn man zügig gehe. »Es muss sich um einen Jäger handeln. Ein Gewehr liegt neben ihm«, ergänzte Herr Bischoff. »Das hab ich natürlich nicht angerührt.«

»Hmm«, machte Ria Ritz und sah stirnrunzelnd auf. »Sind Sie sicher, dass er tot ist? Sonst rufen wir besser gleich die Rettung.«

»Leider absolut sicher. Ich bin Nothelfer, wissen Sie.«

»War sonst niemand dort? Kein Schütze? Niemand, der sich um ihn kümmerte?«

»Nein. Weit und breit nicht.«

Ria Ritz ließ Aspirant Perren die Personalien des Wanderers aufnehmen und unterhielt sich kurz mit dessen Frau. Die war aber zu aufgewühlt, um brauchbare Auskünfte zu geben.

Der Hoteldirektor kam herein und begrüßte die Polizisten.

»Ich komme mit«, sagte er.

»Danke, Adrian. Das wäre gut. Gehen wir gleich los?«

Es gab kaum einen im Goms, und sei es auch zuhinterst im Binntal, den Ria Ritz nicht persönlich kannte.

»Bin gleich zurück«, sagte der Hotelier und stand wenige Minuten später in Wanderschuhen wieder bei ihnen.

Sie stiegen in den Streifenwagen und fuhren über Feldwege, bis es nicht mehr weiterging. Dann stellten sie den Wagen ab und marschierten zu Fuß los, der Wanderer Bischoff in zügigem Schritt voraus. Nach einer Weile verließ er den Wanderweg und ging auf einem Trampelpfad durch den Wald. Nach ein paar Hundert Metern kamen sie auf eine Lichtung. Herr Bischoff blieb stehen und schaute suchend um sich.

»Dort drüben«, sagte er, als er sich orientiert hatte, und zeigte auf die andere Seite der Lichtung.

Sie marschierten über die von Bäumen eingefasste Wiese.

»Ich habe gleich gesehen, dass er tot ist«, erklärte der Mann, als sie bei der am Boden liegenden Gestalt standen. »Erschossen. Ein Jagdunfall, wenn Sie mich fragen. Vielleicht hat es der Todesschütze nicht einmal gemerkt.«

Der Tote, allem Anschein nach ein alter Mann, lag bäuchlings auf dem Waldboden, das Jagdgewehr neben sich. Er trug Jägerkleidung, in der Rückenpartie seiner Jacke war ein schwarzrot verschmiertes münzengroßes Loch. Ria Ritz hatte das Nötigste aus ihrem Koffer mitgenommen. Jetzt streifte sie Gummihandschuhe über und drehte den Toten auf den Rücken. Sie blickte in seine starren Augen. Dann sah sie den zweiten dunklen Fleck auf dem Brustteil der Jägerjacke.

»Äm Gottswillä! Das ist doch …«, raunte Ria Ritz.

Der Hotelier beugte sich über den Toten.

»Mein Gott! Das ist der Wildhüter, nicht wahr?«

Von seiner Chefin mit einem Wink aufgefordert, beugte sich Aspirant Perren über den Leichnam und betrachtete den Fleck.

»Schussverletzung?«, flüsterte er.

Ria Ritz nickte, zückte ihr Diensthandy, meldete sich bei der Alarmzentrale und gab ihre Koordinaten durch. Sie knipste ein paar Bilder und schickte diese an die Zentrale. Den Hotelier und den Wanderer namens Bischoff komplimentierte sie zurück. Man sehe sich dann später im Hotel. Dann begann sie, den Fundort zu sichern, damit keine Wanderer auf den Spuren herumtrampelten. Mit ihrem Aspiranten sperrte sie die nähere Umgebung mit einem rot-weißen Plastikband ab. Dann instruierte sie ihn, wie ein Trampelpfad definiert wurde, den die eintreffenden Kriminalisten benützen mussten, um zum Fundort der Leiche zu gelangen. Damit möglichst wenig Spuren verwischt oder kontaminiert wurden.

»Das ist kein Jagdunfall, oder?«, fragte der junge Perren, als sie damit fertig waren. »War das Mord?«

»Ich weiß nicht. Dass sich versehentlich ein Schuss aus seinem Gewehr löste oder dass er sich absichtlich erschossen hat, ist nicht gerade wahrscheinlich. Du siehst ja, wie die Waffe daliegt. Aber das ist Sache der Kriminalisten.«

»Ich weiß«, nickte Perren. »Ist es wirklich der Wildhüter?«

»Ja. Er hätte eigentlich in Pension gehen sollen. Aber sein Nachfolger ist noch nicht gewählt. Deshalb hatte er noch ein letztes Mal Dienst.«

»Na, wenn er im Dienst war, hat er möglicherweise einen Wilderer auf frischer Tat ertappt. Und der hat ihn umgelegt. Klarer Fall, meinst du nicht?«

»Könnte schon sein.«

Ria war es nicht danach, über den Fall zu spekulieren. Sie hatte den Wildhüter Samuel Huser persönlich gekannt.

Perren fragte, ob er sich ein bisschen die Füße vertreten dürfe. Es konnte lange dauern, bis die Kriminalisten eintrafen.

»Ja, aber nur außerhalb der Absperrung«, sagte Ria.

»Klar.«

Nico war nicht ganz so aufgewühlt wie sie. Er ging auf die Lichtung hinaus und dann zum gegenüberliegenden Waldrand. Dort setzte er sich auf den Stamm einer umgestürzten Lärche. Die Sonne schien ihm ins Gesicht. Nach einer Weile erhob er sich und stapfte dem Waldrand entlang zurück. Er war noch fünfzig, sechzig Meter von seiner Chefin entfernt, da blieb er stehen. Er bückte sich über ein Gebüsch und starrte in den Wald hinein. Dann richtete er sich auf und drehte sich nach ihr um.

»Hee, düü! Chef!«, rief er.

»Was ischt?«, rief sie zurück.

»Da hets nu eenä!«

»Was?«

»Än Tootä!«

Ria Ritz rannte zu ihrem Aspiranten und drückte die Zweige des Gestrüpps auseinander, vor dem er stand.

Auf einem Baumstrunk halb sitzend, halb liegend, den Rücken gegen den Stamm einer Lärche gelehnt, starrte ein Mann in Jägerkluft sie aus leblosen Augen an. Zwischen den gespreizten Beinen hatte er eine Jagdbüchse, den Kolben auf dem Waldboden, den Lauf nach oben gerichtet. Auf dem Brustteil seiner Jägerjacke war ein dunkelroter Fleck. Ein offener Rucksack stand neben dem Strunk. Auf den Baumästen über dem Toten war eine Zeltblache aus Tarnstoff ausgebreitet, mit eingesteckten Ästen und Zweigen war ein primitiver Sicht-, Regen- und Windschutz gebastelt worden, der Boden um den Baumstrunk herum war mit Tannengrün und Laub abgedeckt.

Sofort meldete Ria Ritz den zweiten Fund der Alarmzentrale, neue Fotos inklusive. Die Einsatzequipe sei schon unterwegs, beschied man ihr.

»Hübscher Jagdposten«, meinte Perren, den Ansitz des Toten begutachtend. »Er wird gewusst haben, dass hier ein kapitaler Hirsch vorbeikommt. Er wollte wohl der Erste sein, der ihn vor die Büchse kriegt. Ob er den Wildhüter umgelegt hat?«

»Wieso sollte er?«

»Vielleicht wurde er beim Freveln erwischt.«

»Wie kann ein toter Wilderer den Wildhüter umlegen?«, fragte Ria Ritz zurück.

»Stimmt auch wieder«, meinte Perren. »Aber vielleicht hat er ja als Erster geschossen. Kennst du den Mann?«

»Das ischt kenä va hiä«, meinte Ria. »Man kann sich zwar täuschen bei einem Toten. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn je gesehen habe. Das ist kein Gommer, das ist ein Auswärtiger.«

»Mir kommt er irgendwie bekannt vor«, sagte Perren.

»Was du nicht sagst! Woher?«

»Ich bin mir nicht sicher. Mir ist einfach, als hätte ich diesen Grind schon mal gesehen.«

In der Tat hatte der Tote einen markanten Schädel. Der verrutschte Jägerhut gab den Blick auf eine Vollglatze frei. Über den toten Augen standen dunkle buschige Brauen. Die Nase war auffallend groß.

»Aber man kann sich täuschen, bei einem Toten«, zitierte der Polizeiaspirant seine Chefin.

Noch keine Stunde war vergangen, seit Ria Ritz die Zentrale in Sitten alarmiert hatte. Man hatte ihr gesagt, dass die Einsatz-Equipe mit dem Helikopter anfliegen werde. Ria Ritz markierte daraufhin mit Ästen und Markierband einen Landeplatz, weit genug von den Leichen entfernt, damit die Rotoren das Spurenbild nicht durcheinanderwirbelten.

Jetzt dröhnte es über der Waldlichtung. Ein Rettungshelikopter landete, heraus kam die ganze Truppe: Staatsanwältin Stockalper, hochschwanger, Rechtsmediziner Bivinelli, pummelig wie eh und je, und Hauptinspektor Gsponer von der Kriminalpolizei, in nicht gerade geländetauglicher, dafür umso schickerer Kleidung, eine Zigarette zwischen den Lippen. Er war in Begleitung einer Kriminaltechnikerin und zweier weiterer Leute von der Spurensicherung. Für Ria Ritz lauter alte Bekannte, für Nico Perren eine imposante Runde von polizeilichen Experten. Man begrüßte sich mit Handschlag und einem »Salü«.

»Zwei Leichen?«, vergewisserte sich Bivinelli.

»Ja, richtig«, bestätigte Ria Ritz und deutete zu den zwei Fundorten. Dann machten sich die Kriminalisten an die Arbeit.

Eine gute Stunde später stand auch der Oberstaatsanwalt auf dem Platz. Im Jäger-Outfit und sichtlich sauer, dass man ihm den Beginn der Hochjagd vermiest hatte. Er war eigentlich außer Dienst, denn er hatte zwei Wochen Jagdurlaub genommen. Doch dass er jetzt hier stand, war seine eigene Entscheidung. Als er von dem Vorfall gehört hatte, entschied er, diesen Fall keinesfalls einer jungen Staatsanwältin zu überlassen. Das musste er persönlich überwachen.

Oberstaatsanwalt Leonardo Gitsch, ein hagerer Mann mit kantigem Kinn, einem strengen Blick und rabenschwarzem Haar, aber entschieden nicht mehr der Jüngste, zitierte die Staatsanwältin und den Inspektor zu sich und gab ihnen leise Anweisungen. Kritisch beobachtete er die Spezialisten bei ihrer Arbeit. Er schaute dem einen oder andern über die Schulter und gab hier und dort einen Fingerzeig. Wiederholt mussten ihn die Kriminaltechniker ermahnen, nichts zu berühren. Auch war er der Einzige, der sich nicht um die Absperrung scherte, im Gelände den vorgespurten Pfad ignorierte und einfach querfeldein trampelte.

Gsponer stand neben Lara Stockalper, verdrehte die Augen und raunte: »Musste das sein?«

»Ja. Mir blieb keine Wahl, ich musste ihn informieren. Du weißt ja, wie er ist«, flüsterte sie zurück.

Als in seinen Augen alles richtig aufgegleist war, kam Gitsch wieder auf das Duo zu, winkte den Rechtsmediziner herbei und fragte: »Eh bien, wonach sieht es aus?«

»Das da nach Suizid«, sagte Bivinelli und zeigte auf den Toten im Unterstand. »Obschon …« Er versuchte, sich mit dem Unterarm an der Nase zu kratzen, denn die Hände steckten in Gummihandschuhen.

»Ja?«, machte Gitsch und sah ihn fragend an.

»Suizid durch Schuss ins Herz ist eher ungewöhnlich. In der Regel schießt sich ein Selbstmörder in den Kopf. Das dort drüben ist auch ein Herzdurchschuss«, und dabei zeigte er auf den toten Wildhüter. »Aber kein Nah-, sondern ein Distanzschuss.«

»Aha«, machte der Oberstaatsanwalt.

»Aber Klarheit wird erst die Leichenschau bringen«, nahm Bivinelli den Faden auf. »Oder dann die Obduktion.«

»Und die Spurenauswertung«, ergänzte Gsponer.

»Natürlich. Aber wenn Sie«, der Oberstaatsanwalt presste die Lippen zusammen und schnaubte zweimal kräftig durch die Nase, ehe er weitersprach, »wenn Sie einen ersten Schluss ziehen würden, Herr Inspektor, was …?«

»Ich will mich nicht festlegen, aber …«

»Schon klar.«

»… aber die plausibelste Erklärung wäre ein Jagdunfall. Mit anschließendem Suizid des schockierten Schützen.«

»Gut. Das kann ich nachvollziehen. Dann überlasse ich die staatsanwaltliche Ermittlung jetzt Ihnen, Frau Staatsanwältin«, sagte er in seiner steifen Art. »Verlassen Sie sich auf Ihre Experten von der Polizei. – Der Unterstand, den sich der dort eingerichtet hat, ist übrigens hart an der Grenze. Fast schon ein Verstoß gegen die Jagdverordnung.«

Die Polizisten sahen sich an und zuckten mit den Schultern.

Typisch Gitsch, hieß das wohl.

»Meine Herren«, sagte der Oberstaatsanwalt formell, die Damen ignorierte er, »ich geh dann mal wieder.« Und zu Lara Stockalper: »Wenn etwas ist, können Sie mich rufen.«

»Sind Sie im Goms auf der Jagd?«, wollte Lara Stockalper wissen.

»Ich? Im Goms? Nein. Ich gehöre nicht zu denen, die den Gommern die Hirsche wegschießen. Ein Jäger soll dort jagen, wo er zu Hause ist«, ließ er verlauten und stapfte davon.

Die drei atmeten auf.

Dienstag, 18. September

»Hedär keert?«, fragte die Frau an der Kasse des Dorfladens.

»Was keert?«, fragte Kauz zurück.

»He, das va dischä Tootä«, meinte die Frau. Sie schien sich zu wundern, dass der pensionierte Polizist nicht besser im Bild war. »Va dischä im Bi.«

Bi, so hieß auf Gommertiitsch das Dorf Binn. Aber so nannte man auch das Binntal. Und im Bi seien gestern zwei Männer tot auf einer Waldlichtung gefunden worden. Einer aus Binn, präzisierte sie, der andere aus Brig. Oder aus Visp, vielleicht auch aus Sitten, das wisse man noch nicht genau.

Kauz erschrak. »Nein, davon habe ich nichts gehört«, sagte er. »Wie sind sie gestorben?«

»Erschossen, sagt man.«

»Ach!«, machte Kauz, ein flaues Gefühl im Magen. »Gestern, sagten Sie? Da hat doch die Jagd begonnen.«

»Jaa, äbä«, bestätigte kopfschüttelnd die Frau.

Kauz eilte, Max bei Fuß, mit der Einkaufstasche in seinen Speicher, setzte sich an den Küchentisch und rief sofort an.

»Kantonspolizei Goms, Posten Fiesch. Wachtmeister Ritz«, meldete sich seine Freundin.

»Ria, ich bins, Kauz.«

»Chüzz, düü? Geets güet?«

»Jaja. Ich habe gehört, man habe in Binn zwei Tote gefunden. Ist da was dran? Erschossen, heißt es.«

»Soso«, machte Ria Ritz, »das Buschtelefon läuft also heiß.«

»Dann stimmt es also?«

»Ich habe nichts gesagt.«

»Einer der Toten sei aus Visp, heißt es.«

»Was du nicht sagst.«

»Heißt er de Steinhaus?«

»Wie bitte? Also hör mal, Chüzz. Ich darf dir doch nicht …«

»Wenn er de Steinhaus heißt, habe ich eine Information.«

»Dann komm doch gleich auf den Posten, Chüzz. Alain ist noch da.«

Eine halbe Stunde später saß Kauz im Chefbüro des Postens Fiesch, in dem er vor Jahren viele Male gesessen hatte, als es um die Auflösung kniffliger Mordfälle ging. Auch Max schien sich noch auszukennen. Er legte sich, nachdem er kurz an Postenchefin Ria Ritz und Kriminalinspektor Alain Gsponer geschnuppert hatte, unter den Tisch. Kauz und Gsponer waren mit den Jahren Freunde geworden, aber beruflich hatten sie schon lange nichts mehr miteinander zu tun gehabt.

»Ihr habt im Binntal einen Toten aus Visp gefunden …«, begann Kauz.

»Wir haben gestern im Bi zwei Tote gefunden«, unterbrach ihn Ria Ritz. »Einen Jäger, der Mann ist noch nicht identifiziert. Und den Wildhüter des Tals. Das wird morgen in der Zeitung stehen.«

»Ein doppelter Jagdunfall? Unwahrscheinlich, oder nicht?«

»Was hast du für Informationen?«, fragte Gsponer stoisch.

»Ich habe gehört, dass ein Mann, der in Visp arbeitet, Morddrohungen erhielt.«

»Aha. Wie heißt der Mann?«

»Philippe de Steinhaus«, antwortete Kauz.

»Wirklich? Der Notar?«, machte Ria. Der Name war ihr natürlich ein Begriff. »Und? Wieso wurde er bedroht?«

»Weil er als Advokat einen in Schutz nahm, der versehentlich einen Wolf schoss. Die Pro-Wolf-Leute haben ihn aufs Korn genommen.« Kauz hatte keine Hemmungen, von der Geschichte Gebrauch zu machen. Madame de Steinhaus hatte ihm Carte blanche gegeben. »Heißt einer der Toten de Steinhaus?«, fragte er wieder, ein flaues Gefühl im Magen.

»Nicht dass ich wüsste«, sagte Ria Ritz.

Kauz war erleichtert. Und überrascht, denn er war sich fast sicher gewesen.

»Aber wie gesagt«, schob Ria nach, »einer der Toten muss noch identifiziert werden.«

»Ihr geht nicht von einem Jagdunfall aus, nehme ich an. Es besteht Mordverdacht, oder?«, meinte Kauz dann. »Sonst wärst du ja nicht hier, Alain.«

Gsponer rieb sich das Kinn.

»Doppelmord? Oder Mord und Selbstmord?«

»Wir wissen es noch nicht«, sagte Gsponer. »Die Spuren sind nicht eindeutig. Und die Rechtsmediziner sind noch an der Arbeit.«

»Mhm«, machte Kauz.

»Du hast etwas über diesen de Steinhaus, sagst du«, bemerkte Ria.

»Ja, aber was hilft euch das, wenn er keiner der Toten ist?«

»Nun pack schon aus«, insistierte sie.

»Ich kenne den Mann noch gar nicht«, gestand Kauz. »Die Informationen habe ich …«

»… von Madame Charlotte, schon klar«, kam ihm Ria zuvor. »Es hat sich herumgesprochen, dass du bei ihr warst.«

Wusst ich’s doch, dachte Kauz.

Dann erzählte er seinen Polizeikollegen das von den Drohbriefen. »Ist es nicht seltsam?«, schloss er. »Erst gestern sprach Madame de Steinhaus von ihrer Sorge, ihr Neffe könnte bei der Jagd den Tod finden. Und jetzt trifft es zwei andere. Habt ihr eine Ahnung, zu welcher Wolf-Fraktion die beiden gehören? Pro oder Kontra?«

»Wir gehen dem nach, Kauz«, sagte Gsponer. »De Steinhaus hat bis jetzt keine Anzeige erstattet, sonst wüsste ich das. Aber wir werden natürlich mit ihm reden, jetzt wo wir diese Informationen haben. Darf ich?«, wandte er sich an die Postenchefin und zeigte auf die Espressomaschine. Gleichzeitig griff er nach der Zigarettenpackung auf dem Pult.

»Nur zu«, sagte Ria und wechselte mit Kauz einen Blick. Er ist immer noch der Alte: scharf auf Zigaretten und Espresso, sollte das heißen.

Gsponer ließ ein Tässchen zwei Fingerbreit volllaufen, tat Zucker hinein und verließ damit den Raum.

»Schön, dich zu sehen, Chüzz«, sagte Ria.

Sie griff sich in den Nacken und sah ihn an. Sie trug ihr dunkelblondes Haar jetzt kürzer als früher. Täuschte er sich, oder waren in ihrem Schopf einzelne graue Fäden zu sehen? »Ist lange her. Schade, dass es immer Tote braucht, damit wir uns sehen. Komm doch wieder einmal zu uns. Wie wärs morgen Abend?«

Kauz sagte sofort zu. Sie fragte, ob er sich in seinem Speicher wohlfühle, er erkundigte sich nach Thomas und Emma. Nach wenigen Minuten kam Gsponer zurück.

»Du hältst dich da raus, ja?«, sagte er zu Kauz. Es war mehr Anweisung als Frage.

»Na ja«, gab Kauz zurück, »Madame de Steinhaus hat mich gebeten, mit ihrem Neffen zu reden. Das kannst du mir nicht verbieten. Ich soll ihn davon abhalten, auf die Jagd zu gehen«, grinste er.

»Ha! Einen Gommer Jäger von der Jagd abhalten?«, lachte Gsponer laut heraus. »Na dann, viel Glück!«

»Walpen«, stellte sich Kauz vor, als die Tür aufging. »Herr de Steinhaus?«

»Korrekt«, sagte der Mann.

Kauz war sofort auf der Hut. Wer korrekt sagte statt ja, mit dem stimmte etwas nicht. Der Herr des Hauses stand im Businessanzug im Eingang und reichte ihm die Hand.

»Sehr erfreut, Herr Walpen. Oh, Sie haben Ihren Hund dabei?«, stellte er fest. Ein gezwungenes Lächeln huschte über sein Gesicht. »Darf ich?«, fragte er und strich mit seiner gepflegten Hand vorsichtig über Max’ Kopf. »Kommen Sie«, fuhr er fort und führte ihn zur Treppe. Max legte sich wie am Vortag auf die Matte neben dem Treppenaufgang. De Steinhaus stieg die steinernen Stufen hoch, ging im Obergeschoss in die getäferte Stube, in welcher Kauz am Vortag gewartet hatte, und setzte sich mit ihm an den Holztisch.

»Verzeihen Sie, wenn ich Sie im Business-Dress empfange«, entschuldigte er sich gestelzt und lockerte die Krawatte. Er verwendete die Sie-, nicht die Ihr-Form, wie es die meisten Gommer taten, wenn sie mit Fremden sprachen. »Ich hatte noch keine Zeit, mich ins Freizeittenü zu werfen, wissen Sie. Marie!«, rief er über die Schulter. »Ischt d Schpiis paraat?«

D Schpiis, so viel hatte Kauz mittlerweile gelernt, das war nicht irgendein Zvieri, das bedeutete im Goms stets Käse und Brot, und vielleicht noch Fleisch.

»Woll, woll«, rief die Frau zurück, und bald stand ein kleiner Korb mit geschnittenem Roggenbrot und eine Platte mit Trockenfleisch, Speck und Käsehäppchen, dekoriert mit ein paar Nüssen und getrockneten Aprikosen, auf dem Tisch. Die ideale Lösung, wenn man jemandem etwas auftischen, aber nicht groß zum Essen einladen wollte.

»Darf ich?«, fragte de Steinhaus und schenkte Kauz vorsichtig ein halbes Glas Weißwein ein. »Sie können sich kaum vorstellen, wie schockiert meine Tante war, als sie von den Todesfällen im Binntal hörte«, fing er dann an. Er stellte die Flasche ab und setzte den Korken auf.

»Doch, kann ich«, erwiderte Kauz.

»Wie bitte?«, fragte de Steinhaus.

»Ich kann es mir vorstellen, wie schockiert Ihre Tante war.«

»Ach so. Gut. Ich selber war es ja auch, das dürfen Sie mir glauben. Ein Jäger und der Wildhüter! Erschossen, wie es heißt. Hier, bei uns im Goms! Ich kann es kaum glauben.«

Er schaute Kauz an, schüttelte lange den Kopf und fuhr sich mit der Hand übers Haar, das glatt auf seinem Kopf lag. Philippe de Steinhaus mochte Mitte vierzig sein und machte auf Kauz einen etwas verspannten Eindruck. Mit seinem schmalen Gesicht und den leicht stechenden Augen hinter der sehr konventionellen Brille sah er so aus, wie sich Kauz einen Revisor vorstellte. Er wirkte bei aller Korrektheit eine Spur blasiert. Die natürlich-vornehme Ausstrahlung seiner Tante ging ihm vollständig ab.

»Was weiß man eigentlich?«, fragte er.

»Nur das, was Sie eben gesagt haben: ein toter Wildhüter und ein toter Jäger, der noch nicht identifiziert ist. Und Sie wurden mit dem Tod bedroht, nicht wahr?«, brachte Kauz das Gespräch auf den Punkt.

»Deshalb will meine Tante, dass Sie mich davon abbringen, auf die Jagd zu gehen, nicht wahr?«

»So ist es«, bestätigte Kauz.

»Vergessen Sie es«, sagte de Steinhaus.

Der saloppe Satz kam für Kauz überraschend. Immerhin, es war eine klare Aussage. Kauz musterte den Mann. Es fiel ihm schwer, sich den feingliedrigen Mann im Jäger-Outfit vorzustellen, geschweige denn draußen in der Natur. Aber er wusste natürlich, dass der Schein manchmal trog. Ein Büromensch entpuppte sich mitunter als wahrer Rowdy, ein vermeintliches Frontschwein als zimperliches Weichei.

»Das wundert mich«, gab Kauz vor. »Ihnen wurde mit dem Tod gedroht. Mit dem Bild des toten Wolfs wurde implizit auf Tod durch Erschießen angespielt«, stellte er fest. Implizit sagte er, um den Juristen in ihm anzusprechen. Die Drahtschlinge erwähnte er nicht. »Und irgendjemand da draußen erschießt tatsächlich Wildhüter und Jäger. Fürchten Sie da nicht …?«

»Nein«, unterbrach Herr de Steinhaus. »Es ist doch so«, erklärte er und hob den Zeigefinger. »Entweder geht es dem oder denen wirklich darum, Leute, die sie als Feinde betrachten, zu bestrafen. Und andere damit abzuschrecken. Dann haben sie jetzt ein furchtbares Exempel statuiert und brauchen keine weiteren Gegner mehr zu exekutieren. Oder die zwei Todesfälle im Binntal haben nichts mit der Polemik um den Wolf zu tun, dann habe ich nicht mehr zu befürchten als noch vor zwei Tagen. Und vor zwei Tagen stand für mich fest, dass ich ab morgen auf die Jagd gehen würde. Die ersten zwei Tage – gestern und heute – musste ich leider den beruflichen Verpflichtungen opfern. Eine dringliche Eingabe, wissen Sie. Die leidigen Fristen, da kennen die Gerichte kein Pardon.«

»Was ist Ihr Kerngeschäft, wenn ich fragen darf?«

»Als Advokat bin ich ein Allrounder, Strafrecht allerdings ausgenommen. Erbrecht, Familienrecht, Persönlichkeitsrecht, auch Baurecht, Mietrecht, Versicherungsrecht und so weiter. Und dann natürlich das ganze Notariatsgeschäft. Wieso fragen Sie?«

»Aus Interesse«, schmunzelte Kauz. »Ich habe mich ja auch einmal im Namen des Gesetzes mit Klienten herumgeschlagen.«

»Ach so, natürlich. Aber wie gesagt, Strafverteidigung liegt mir nicht.«

»Mir auch nicht«, versuchte es Kauz mit einem kleinen Scherz, »ich stand immer auf der anderen Seite«, und bemühte sich, mit seinem rechten Hängelid zu zwinkern.

»Selbstverständlich«, bestätigte de Steinhaus.

Humor hat er auch nicht, dachte Kauz.

Kauz fasste zusammen, was ihm Madame de Steinhaus gesagt hatte, und stellte ein paar Fragen zu den Drohbriefen.

Herr de Steinhaus gab einsilbig, aber korrekt Antwort.

»Eine bewundernswerte alte Dame, Ihre Tante«, sagte Kauz, als das Frage-und-Antwort-Spiel vorbei war.

»Nicht wahr?«, erwiderte de Steinhaus. Es war ihm offenbar lieber, Madame Charlotte zum Thema zu machen. »Bewundernswert rüstig und von einer beeindruckenden Haltung.«

»Das stimmt«, gab ihm Kauz recht. »Apropos Haltung: Was ist denn nun Ihre persönliche Einstellung zum Wolf? Sind Sie ohne Wenn und Aber …?«

»Ach, wissen Sie, Herr Walpen, es gibt so viel Dafür und so viel Dagegen. Das ist eine heikle Frage. Meine Stellungnahme in dieser Sache erfolgte ganz im Interesse meines Mandanten. Als sein Anwalt musste ich so argumentieren. Das kann sich, muss sich aber nicht mit meiner persönlichen Überzeugung decken.«

Wischiwaschi, dachte Kauz.

»Alles klar«, sagte er. Er nahm den letzten kleinen Schluck Wein und stellte das leere Glas auf den Tisch. Herr de Steinhaus machte keine Anstalten nachzuschenken.

»Madame de Steinhaus ist Ihre Tante«, wechselte Kauz jetzt zum Thema zurück. »Die Schwester Ihres Vaters, nehme ich an?«

»Man müsste sie wohl eine Tante zweiten Grades nennen«, wich de Steinhaus aus. »In unserer Sippe herrschen eher komplizierte Familienverhältnisse.«

Kauz hielt es nicht für angebracht, weiterzufragen.

»Ich habe Cousinen und Cousins, aber niemand von ihnen heißt de Steinhaus. In Tante Charlottes Augen bin ich der nächste Verwandte. Deshalb …«, er hielt inne. »Deshalb ihre Sorge, verstehen Sie?«

»Hat Madame de Steinhaus keine eigene Familie?«, erkundigte sich Kauz behutsam.

»Nicht mehr. Ihr Ehemann, Altbundesrichter Alphonse de Steinhaus, starb vor einigen Jahren im hohen Alter von achtundneunzig Jahren. Charlotte war seine zweite Ehefrau. Die beiden waren aber fast fünfzig Jahre verheiratet. Aus erster Ehe … Interessiert Sie das überhaupt?«, unterbrach er sich.

»Aber sicher«, erwiderte Kauz sofort.

»Also: Der ersten Ehe von Onkel Alphonse entstammen zwei Töchter, aber die waren verheiratet und tragen natürlich längst nicht mehr unseren Familiennamen. Charlotte und Alphonse hatten eine Tochter, sie war verheiratet und hatte selber auch wieder eine Tochter. Die wurde im Alter von achtzehn Jahren Vollwaise. Ihre Großmutter, eben meine Tante Charlotte, nahm die junge Frau damals zu sich. Dieses Haus hier war eine Zeit lang auch ihr Zuhause. Jedenfalls im Sommer. Die übrige Zeit …«

»Jetzt nicht mehr?«, unterbrach Kauz. »Lebt Ihre Tante allein hier?«

»Ja. Marie, die Magd, wohnt im Dorf.«

Oha, die Magd!, dachte Kauz.

»Und Ihre Nichte?«

»Meine Nichte, meinen Sie? Das junge Mädchen?«

»Ja, die, von der Sie eben sprachen.«

»Nun, sie ist …«, Herr de Steinhaus zögerte. »Sie lebt nicht mehr. Sie ist, äh … vor Jahren gestorben.«

»Als junge Frau? Was …?«, begann Kauz zu fragen.

»Ich weiß nicht, ob es Tante Charlotte recht wäre, wenn ich darüber rede. Für sie war es ein großes Trauma. Erst Tochter und Schwiegersohn, sie kamen in einer Lawine ums Leben. Nur ein paar Jahre später die geliebte Enkelin.«

Kauz nickte stumm.

Eine vage Erinnerung stieg in ihm hoch. Ihm war, er habe schon einmal von dieser Familientragödie gehört. Wann war das gewesen?, fragte er sich.

Herr de Steinhaus holte ihn aus seiner Grübelei.

»Sie haben mich nach der Familie meiner Tante gefragt. Nun, das ist die Antwort: Sie hat leider keine mehr. Ich bin, wie gesagt, ihr nächster Verwandter.«

Kauz verkniff sich weitere Fragen zu seinen Familienverhältnissen, das hier war ja keine Einvernahme.

»Dann gehen Sie morgen also auf die Jagd?«, fragte er stattdessen. »Kann ich Sie nicht umstimmen?«

»Non, Monsieur«, lächelte de Steinhaus, »können Sie nicht. Aber was heißt morgen? Ich ziehe heute Abend los. Morgen früh bin ich auf dem Ansitz.«

»Dann haben Sie eine Jagdhütte?«

»Eine Jagdhütte hat man in der Regel nicht, die benützt man bloß. Man ist sozusagen zu Gast. Die meisten Gommer Jagdhütten sind im Besitz der Burgergemeinden. Ich habe das Privileg, zwischen zwei, drei Hütten wählen zu dürfen, verteilt über das ganze Goms.«

»Wo gehts denn heute hin?«

»Die Hütte steht da drüben«, sagte de Steinhaus und zeigte auf die gegenüberliegende Talseite. »Im Fieschertal. Sie verzeihen«, meinte er dann und schickte sich an aufzustehen, »ich muss bald los, damit ich vor Einbruch der Nacht dort bin. Meine Jagdgruppe wartet.«

»Nur noch eine Frage, Herr de Steinhaus: Was kann ich für Sie tun? Ihre Tante hat mich quasi beauftragt …«

»Nun«, unterbrach dieser, »einen Bodyguard brauche ich nicht. Aber vielleicht können Sie herausfinden, wer mir diese Briefe geschickt hat. Mit einer Anzeige gegen Unbekannt habe ich nämlich keine Chance, die würde von der Polizei schubladisiert. Anders sieht es aus, wenn ich den Absender ausfindig mache oder einen spezifischen Verdacht habe. Dann erstatte ich Anzeige, und dann müssen Polizei und Staatsanwaltschaft handeln.«

»Würden Sie mir die Briefe überlassen?«

»Nun …«, machte Herr de Steinhaus, fuhr sich mit der Rechten übers Haar und kratzte sich dann diskret am Hinterkopf. Dann hatte er offenbar eine Erleuchtung. »Die Briefe liegen in meiner Kanzlei.«

»Aber einer ist hier. Den hat mir Ihre Tante gestern gezeigt.«

»Ach so, stimmt. Nun …«, wieder kratzte sich Herr de Steinhaus am Kopf. Dann gab er sich einen Ruck: »Wissen Sie was? Ich mache eine Kopie«, und schon stand er auf. »Dauert halt ein paar Minuten«, und damit ging er aus dem Zimmer.

Kauz verfolgte das Geräusch seiner Schritte auf dem Fußboden, dann hörte er Türen knarren, Schubladen auf- und wieder zugehen. Er sah Herrn de Steinhaus vor seinem inneren Auge vor der Truhe im Salon stehen und den Brief herausziehen. Dann verschwand er akustisch in einem anderen Teil des Hauses. Es blieb eine ganze Weile still.

Z’Marie kam herein und räumte ab.

Dann hörte Kauz wieder Schritte, Herr de Steinhaus war zurück und drückte ihm einen Umschlag in die Hand.

»Voilà«, sagte er. »Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.«

Wieder draußen, ließ Kauz seinen Hund über den Dorfplatz laufen. Ein halbes Glas Weißwein!, dachte er. Ohne nachzuschenken! Und das im Wallis!

Nico stand in der Badewanne und duschte heiß. Feierabend. Als der Wasserstrahl auf seinen Kopf prasselte, fiel es ihm plötzlich ein: Er wusste wieder, woher er den markanten Schädel des toten Jägers kannte, den er gestern gefunden hatte.

Verdammt, dachte Nico, hätte ich bloß nichts gesagt.

Jetzt holte ihn diese verflixte Geschichte wieder ein.

Es waren eigentlich zwei gute Jahre gewesen, sehr gute sogar. Damals, im Dienst der päpstlichen Schweizergarde. Er war einer der stattlichsten Gardisten gewesen. Die Touristinnen schäkerten mit ihm, aber es war Ehrensache, dass er stoisch blieb. Nur fast unmerklich zwinkerte er zurück, wenn er beim Wacheschieben angemacht wurde. Die jungen Frauen rissen sich darum, ihn nach dem Weg zu fragen, sich neben ihn zu stellen und ein Selfie zu schießen, wenn er zum Dienst abkommandiert war. Hunderte von Selfies mit ihm als Staffage kursierten damals wohl im Netz.

Seine Mutter hatte ihn dazu gedrängt, in die Schweizergarde einzutreten. »Wenn du bei der Garde warst, dann gehörst du im Wallis dazu, Nico! Das öffnet dir Tür und Tor«, so hatte die Alleinerziehende gesagt. Nico nahm sich ihren Rat zu Herzen und bewarb sich gleich nach der Rekrutenschule, das Lehrabschlusszeugnis in der Tasche, bei der Schweizergarde. Er schaffte die Aufnahmeprüfung auf Anhieb. Genau wie schon beim Militär war er unter den Kameraden der Garde beliebt. Kameradschaften hatten ihm, dem Einzelkind, immer viel bedeutet. In der Schule, in der Lehre, in der Rekrutenschule und in der Garde. Auf der Polizeiakademie war es jetzt nicht anders. Es fiel ihm leicht, mit andern gut auszukommen. Er musste sich weder verbiegen noch sonderlich darum bemühen, um bei den Kameraden beliebt zu sein. Er war es einfach. Nico spürte, dass das ein unschätzbares Geschenk war. Gewiss, es hatte auch mit seiner äußeren Erscheinung zu tun: Manch eine Touristin flüsterte ihm zu, er sei ein attraktiver Kerl, die Keckeren sagten a sexy guy. Dabei steckte er doch bis zum Hals und bis zu den Handgelenken in seiner historischen Uniform, den Haarschopf unter dem Helm oder dem Barett verborgen. Es musste also allein schon sein Gesicht sein. Lag es an seinen Augen? Dem breiten Mund, der neckischen kleinen Lücke zwischen seinen Schneidezähnen? Den markanten Wangenknochen, dem kräftigen Kinn? Vielleicht. Aber er hatte eben auch ein sonniges Gemüt. Eine offene und ehrliche Art.

Dann erschien vor fünf Jahren dieser Artikel in der Wochenzeit. Er hatte sich gebauchpinselt gefühlt, als ehemaliger Schweizergardist interviewt zu werden. Ein Fotograf war extra aufgekreuzt, um neue Fotos von ihm zu schießen. Der