11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

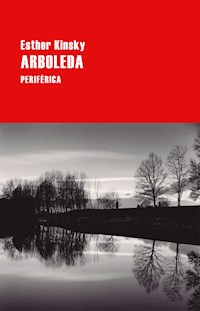

Esther Kinskys Streifzüge und Wanderungen sind ›Italienische Reisen‹ eigener Art. Sie erkunden äußeres Terrain und führen doch ins Innere, zu Abbrüchen der Trauer und des Schmerzes und zu Inseln des Trostes. Der einfühlsame, präzise Blick der Reisenden entlockt jedem Gelände, was eigentlich im Verborgenen liegt: Geheimnis und Schönheit.

Drei Reisen unternimmt die Ich-Erzählerin in Esther Kinskys Geländeroman. Alle drei führen sie nach Italien, doch nicht an die bekannten, im Kunstführer verzeichneten Orte, sondern in abseitige Landstriche und Gegenden. Zwischen diesen Geländeerkundungen im Gebirge und in der Ebene führt die dritte Reise die Erzählerin zurück in die Kindheit: Wie bruchstückhafte Filmsequenzen tauchen die Erinnerungen an zahlreiche Fahrten durch das Italien der Siebzigerjahre auf, dominiert von der Figur des Vaters.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Esther Kinsky

HAIN

Geländeroman

Suhrkamp

Hat es Sinn, auf eine Baumgruppe zu zeigen und zu fragen: »Verstehst Du, was diese Baumgruppe sagt?« Im allgemeinen nicht; aber könnte man nicht mit der Anordnung von Bäumen einen Sinn ausdrücken, könnte das nicht eine Geheimsprache sein?

Ludwig Wittgenstein, Philosophische Grammatik

Inhalt

IOlevano

viǐ / morţǐ

Gelände

Weg

Dorf

Friedhof

dying

Gewölk

Herz

Pizzuti

Amseltage

Markt

Hände

Palestrina

Maria

Handel

Campo

Cerveteri

Via

Carnevale

Strade

Frauentag

butterfly

Erminia

Schnitter

Capranica

flying

Ortolan

Bassa

II Chiavenna

Altipiano

Positiv

Nacht

Katzelmacher

Aal

Migration

Mosaik

Schwimmen

Lapislazuli

Sperber

maiale

Disco

Tarquinia

Ponte Cavour

Caccia

Vögel

Regen

III Comacchio

Bassa

Corso

Reiher

Bernstein

Rangierbahnhof

Saline

Eisvogel

Presepio

Männerkanal

Spina

Hunde

Negativ

Hafen

Lamentatio

Anhang

I

Olevano

I plans un mond muàrt.

Ma i no soj muàrt jo ch’i lu plans.

Pier Paolo Pasolini

viǐ / morţǐ

In rumänischen Kirchen gibt es zwei voneinander getrennte Stellen, an denen die Gläubigen Kerzen anzünden. Das können zwei Nischen in der Wand sein, zwei Simse oder zwei Gehäuse aus Metall, in denen die Kerzen flackern. Auf der linken Seite ist die Abteilung der Kerzen für die Lebenden, auf der rechten Seite die für die Toten. Stirbt ein Mensch, für den zu Lebzeiten eine Kerze in der linken Abteilung entzündet worden ist, wird die brennende Kerze in die rechte Abteilung versetzt. Von den viǐ zu den morţǐ.

Den Brauch des Kerzenanzündens in rumänischen Kirchen habe ich nur beobachtet, nie selbst ausgeübt. Ich habe die Kerzen an den ihnen zugedachten Stellen flackern sehen. Ich habe die Buchstaben über den Abteilungen entziffert – schlichte Nischen in einer Wand, Vorsprünge, filigrane Behälter aus geschmiedetem Eisen oder durchbrochenem Blech – und habe sie als Namen gelesen, die den einen Raum für die Hoffnung benennen, viǐ, und den anderen für die Erinnerung, morţǐ. Die einen Kerzen leuchten der Zukunft, die anderen der Vergangenheit.

Einmal sah ich in einem Film, wie ein Mann eine flackernde Kerze für eine Angehörige aus der Nische der viǐ nahm und in die für die morţǐ stellte. Vom Wie-will-es-werden zum War-einmal. Vom Gaukeln der Zukunft zur Reglosigkeit des erinnerten Bildes. Die Geste im Film rührte in ihrer Schlichtheit und Hinnahme, doch gleichzeitig stieß sie ab, gehorsam und nüchtern, das stumme Befolgen einer Regel.

Wenige Monate nachdem ich diese Szene in einem Film sah, starb M. Ich wurde Hinterbliebene. Vor dem Eintritt der Hinterbliebenenschaft mag man »Tod« denken, aber noch nicht »Abwesenheit«. Die Abwesenheit ist undenkbar, solange es noch eine Anwesenheit gibt. Für den Hinterbliebenen bestimmt sich die Welt durch Abwesenheit. Die Abwesenheit des Lichts im Raum der viǐ überschattet das Flackern im Raum der morţǐ.

Gelände

In Olevano Romano lebe ich auf einige Zeit in einem Haus auf einer Anhöhe. Nähert man sich dem Ort über die gewundene Straße, die aus der Ebene hinaufführt, erkennt man das Gebäude von weitem. Links von der Anhöhe mit dem Haus liegt das alte Dorf wie um den steilen Hang gewölbt, felsfarben, bei jedem Licht und Wetter anders grau getönt. Rechts von dem Haus, etwas weiter oben am Berg, liegt der Friedhof, eckig, weißlich betongrau, umrahmt von hohen schmalen schwarzen Bäumen. Zypressen. Sempervirens, der nie vergehende Totenbaum, ein scharf gegen den Himmel ragendes Widerwort auf die ungestrengen Pinien.

Ich wandere an der Friedhofsmauer entlang, bis die Straße sich gabelt. Nach Südosten führt sie durch Olivenhaine, wird zwischen Bambusgestrüpp und Weinfeldern zu einem Feldweg, der einen schütteren Birkenhain streift. Drei, vier Birken, versprengte Boten, Irrgäste zwischen Olivenbäumen, Steineichen und Weinstöcken, stehen schief auf einer Art Nase, die sich neben dem Weg erhebt. Von dieser Nase aus blickt man hinüber zu der Anhöhe mit dem Haus. Das Dorf liegt jetzt wieder links, der Friedhof rechts. Ein kleiner Wagen bewegt sich durch die Gassen des Dorfes, jemand hängt Wäsche an der Leine unter den Fenstern auf. Die Wäsche sagt: viǐ.

Als man im 19. Jahrhundert zum Malen hierherkam, mag diese Nase ein guter Aussichtspunkt gewesen sein. Vielleicht haben die Maler achtlos und ahnungslos beim Herausziehen des Schnupftuchs aus der Jackentasche Birkensamen aus der nordfarbenen Heimat verstreut. Eine im Vorbeigehen abgezupfte und längst vergessene Birkenblüte, die hier zwischen dem Gras kleine Wurzeln ausbildete. Die Maler werden sich den Schweiß von der Stirn gewischt und dann weitergemalt haben. Die Berge, das Dorf, womöglich auch kleine Rauchsäulen, die in der Ebene aufstiegen. Wo war der Friedhof? Das älteste Grab, das ich auf dem Friedhof finde, ist für einen Deutschen aus Berlin, der hier 1892 starb. Das zweitälteste Grab für einen verwegen blickenden Olevaner mit Hut, der 1843 geboren wurde und 1912 starb.

Unterhalb der Birkenirrgäste arbeitet ein Mann in seinem Weinfeld. Er schneidet Bambus, stutzt die Stengel, verbrennt die fleddrigen Wische, bringt die Stengel auf gleiche Länge. Daraus baut er Gerüste, komplizierte Gebilde aus Stangen um die sich zum Sprießen anschickenden Weinstöcke. Kreuzpunkte mehrerer gegeneinander verschränkter Stangen werden mit einem Stein beschwert. Hier gedeihen die viti zwischen den viǐ in der Ferne, links, und den morţǐ, etwas näher, rechts.

Es ist Winter, der Abend kommt früh. Mit Einbruch der Dunkelheit liegt das alte Dorf Olevano im gelben Schein der Laternen. Entlang der Straße nach Bellegra und durch die neuen Siedlungen auf der Nordseite zieht sich ein Gewirr von grellweißen Lampen. Oben am Hang schwebt der Friedhof im Leuchten der unzähligen immerwährenden Lämpchen, die vor den Grabplatten schimmern, aufgereiht auf den Simsen vor den Grabkammern. Wenn die Nacht sehr dunkel ist, hängt der von den luces perpetuae erleuchtete Friedhof wie eine Insel in der Nacht. Die Insel der morţǐ über dem Tal der viǐ.

Weg

Es war Januar, als ich in Olevano ankam, zwei Monate und ein Tag nach M.s Beerdigung. Die Reise war lang, führte durch schmuddelige Winterlandschaften, die sich unentschlossen an graue Schneereste klammerten. Im Böhmerwald troff jüngst gefallener nasser Schnee von den Bäumen und trübte den Blick durchs Stifter’sche Unterholz auf die junge Moldau, die nicht einmal einen dünnen Rand aus Eisspitze hatte.

Als sich die Landschaft hinter schroffen Abhängen ins Friulische weitete, fiel mir eine Last vom Herzen. Ich hatte vergessen, wie sich die Begegnung mit dem Jenseits-der-Alpen-Licht vollzog, und begriff mit einem Mal die lang zurückliegenden Euphorien meines Vaters bei jeder Abfahrt aus den Alpen. Non ho amato mai molto la montagna / e detesto le Alpi heißt es bei Montale, doch für diese Abfahrt und Ausfahrt ins andere Licht taugen sie. Auf der Höhe des Abzweigs nach Venedig begann es zu dämmern. Je dunkler es wurde, desto größer, flacher, weiter erschien mir die Ebene, die Temperatur fiel unter null, man sah einzelne Lichter, hier und da sogar kleine Feuer im Freien, so kam es mir vor. Ich machte Halt in Ferrara. Das hatten M. und ich uns für diese Reise vorgenommen. Ferrara im Winter. Der Garten der Finzi-Contini im Schnee oder gefrierenden Nebel. Der Dunst der pianure. Italien war ein Land, in dem wir nie zusammen gereist waren.

Am nächsten Morgen fand ich eine Scheibe des Autos eingeschlagen. Der hintere Sitz und all die dort verstauten Dinge, die Hefte, Bücher und Fotografien, Schachteln mit Schreib- und Zeichenstiften, waren übersät mit Glassplittern. Der Dieb hatte nur die beiden Koffer mit Kleidung genommen. Einer der Koffer war voll mit Kleidungsstücken, die M. in den letzten Monaten getragen hatte. Ich hatte mir vorgestellt, wie seine Strickjacke an dem fremden Ort über dem Stuhl hängen würde, ich würde beim Arbeiten seine Pullover tragen und in seinen Hemden schlafen.

Ich erstattete Anzeige bei der Polizei. Das musste in der Questura geschehen, diese lag in einem alten Palazzo mit schwerem Portal. Ein kleiner Polizist saß auf einem Stuhl mit hoher geschnitzter Rückenlehne hinter dem Schreibtisch und nahm meine Anzeige auf. Seine Polizistenmütze mit einer prächtigen goldfarbenen Kordel lag auf einem Stoß Papiere neben ihm und sah aus wie das vergessene Requisit für einen Faschingsball mit Matrosenthema.

Auf Empfehlung eines untergeordneten Polizisten, der mir die Kopie des Berichtes aushändigte, verbrachte ich Stunden damit, in der Nähe des Parkplatzes am Fuße des Stadtwalls zwischen Büschen und Sträuchern nach den gestohlenen Koffern zu suchen. Ich fand nur ein Fahrrad, das sorgsam mit trockenem Herbstlaub bedeckt war. Als es dunkel wurde, gab ich die Suche auf und machte die nötigsten Einkäufe. Am Abend fiel mein Blick auf die Adresse im Briefkopf des Papiers von der Questura: Corso Ercole I d’Este. Das war die Straße, von der aus man den Garten der Finzi-Contini betrat.

Früh am nächsten Tag brach ich auf in Richtung Rom und Olevano. Es war bitterkalt, das Gras auf dem Stadtwall war mit Raureif bedeckt, und den Händlern, die auf der Piazza Travaglio ihre Marktstände aufbauten, stand der Atem in großen Wolken vor den Mündern. Ein paar frierende Afrikaner drückten sich um die Bars am Platz herum, Markttag versprach mehr Leben und Gelegenheit als die anderen Wochentage, ein bisschen Handel, Handreichungen, Zigaretten, Kaffee.

Das Licht hinter Bologna, die kindheitserinnerten Ausblicke von der Autobahn, sogar die Tankstellenmärkte mit ihren pompösen Schokoladenaufbauten spendeten einen seltsamen Trost, als könnte die Welt so unverfänglich und nebensächlich, so unverwandt mit allem Schmerz bleiben wie diese helle Landschaft, die draußen vorüberglitt, eine bewegliche Panoramabühne, die mir in meiner tiefen und durch keinen Schlaf zu lindernden Müdigkeit weismachen wollte, nur sie sei es, die sich bewegte, während ich immer am selben Ort blieb, und eine Zeitlang glaubte ich ihr.

Doch nach der Abfahrt von der Autobahn in Valmontone war ich auf unbekanntem Gelände, abseits von Erinnerungen. Im kriechenden Verkehr durch die kleine Stadt sah ich ein, wie weit sich Italien von dem Land meiner Kindheitserfahrungen entfernt hatte. Hinter einem kleinen Hügelkamm breitete sich eine Ebene aus, an deren anderem Ende Berge aufstiegen. Die Gipfel in der zweiten, dritten Reihe trugen Schnee, das mochten schon die Abruzzen sein, die sich in meinem Kopf immer noch auf altmodische Weise mit Wölfen und Wegelagerern verbanden. Ungutes Gelände, wie alle Gebirge.

Am ersten Morgen in Olevano schien die Sonne, und ein milder Wind raschelte in den welken Blättern der Palme, die in den Blick auf die Ebene am Fuße des Hügels ragte. Eine Glocke schlug jede Viertelstunde, eine andere, blecherne folgte ihr mit einer Minute Abstand, als hätte sie diese Pause gebraucht, um die Zeit nachzuprüfen. Am Nachmittag bedeckte sich der Himmel mit Wolken, der Wind wurde schneidend, und abrupt setzte ein schriller Lärm aus dem Dorf ein. Das Dorf wirkte so weit entfernt, eine seltsame Täuschung von dem Haus auf dem Hügel aus, denn man brauchte nur Minuten bis zu dem Platz, auf dem jetzt ein Fest stattfand. Auf diesem Fest wurden Kinder zum Klang lauter Schlagermusik von der Befana beschenkt, der epiphanischen Hexe, in deren Namen am Vorabend im kleinen Supermarkt Großmütter um Rabatte für billige Spielsachen gefeilscht hatten. Die Gaben hatten sie aus den Aktionskörben gezerrt, die in den Gängen allenthalben im Weg standen: silbrig gekleidete Barbiepuppen, neonfarbene Krieger und Lichtschwerter zum außerirdischen Gebrauch. Eine Animateurin gab immer wieder Rufe vor, die von einem zaghaften Chor aus Kinderstimmen wiederholt wurden, und immer wieder hörte ich dieses Wort – Be-fa-na!, auf der ersten Silbe betont, wie der Dialekt es wohl wollte.

In der Nacht nach dem Tag der Befana dröhnten Mopedfahrer durch die Gassen, und ich lernte, dass sich hier jeder Ton vervielfachte, von unzähligen Flächen gebrochen und offenbar immer hierher, auf dieses unwirtliche Haus auf dem Hügel, zurückgelenkt. Ich lag wach und sann auf Möglichkeiten, mein Leben hier drei Monate lang in eine Ordnung zu pressen, die mich das unerwartet Fremde überleben ließ.

Dorf

Vormittags ging ich ins Dorf. Jeden Tag durch eine andere Gasse. Wenn ich meinte alle Weg zu kennen, tat sich wieder irgendwo eine Treppe auf, ein steiler Gang, ein Torbogen zu einem Ausblick. Der Winter war kalt und nass, längs den schmalen Gängen und Stiegen knisterte die Feuchtigkeit im alten Stein. Viele Häuser standen leer, um die Mittagszeit war es sehr still im Dorf, leblos fast. Auch der Wind fand nicht in diese Gassen, nur die Sonne, die im Winter meistens ausblieb. Ich sah alte Leute, die sich mit spärlichen Einkäufen gegen die Steilheit stemmten. Die Menschen hatten sicher gesunde Herzen hier, Tag für Tag an diesen Anstiegen geübt, mit Lasten und ohne und unter dem Gewicht der winterlichen Feuchtigkeit. Manche stiegen sehr langsam und stetig, andere hielten inne, holten Luft, was hier an Luft zu holen war, ohne Licht und irgendeinen Duft von Leben. An diesen Wintermittagen roch es nicht einmal nach Speisen. In den frühen Nachmittagsstunden hellerer Sonntage tönten aus geöffneten Fenstern an der Piazza San Rocco die Geräusche von Geschirrklappern und gedämpfte Stimmen, doch an den trüben Winterwerktagen blieben die Fenster geschlossen. Keine Katzen streiften umher. Hunde kläfften die spärlichen Passanten an, wenn sie ein Knöchlein hatten, blieben sie still.

Dann schien eines Tages wieder die Sonne. Die Alten kamen aus ihren Häusern, setzten sich auf dem Piazzale Aldo Moro ins Licht und blinzelten in die Helligkeit. Sie lebten noch. Sie tauten auf wie Eidechsen. Müde kleine Reptilien in wattierten Mänteln mit Kunstpelzbesatz. Die Schuhe der Männer schiefgelaufen. Den Frauen krümelte der alte Lippenstift von den Mundwinkeln. Nach einer Stunde in der Sonne lachten sie und erzählten. Gestikulierten zum Begleitknistern der Polyesterärmel. In meiner Kindheit waren sie junge Leute. Vielleicht waren sie jung in Rom, Hallodris in gelben Schuhen mit Mopeds und junge Frauen, die aussehen wollten wie Monica Vitti und große Sonnenbrillen trugen, die tagsüber in Fabriken standen und gelegentlich Arm in Arm an Demonstrationen teilnahmen.

Über dem Tal breiteten sich weißliche Rauchwolken aus, leichter als Nebel. Nach dem Stutzen der Olivenbäume wurden die Zweige verbrannt. Tagtägliche Rauchopfer im Angesicht einer Schädlingsplage, die die Ernte bedrohte. Vielleicht standen die Stocherer in den Hainen bei ihren Feuern, die Augen mit der Hand beschattend, und hielten Ausschau, um zu prüfen, welche Rauchsäule wie emporstieg. Über allem lag ein sanfter Brandgeruch.

Friedhof

Frühmorgens machte ich täglich den gleichen Gang. Den Hang hinauf, zwischen Olivenbäumen, im Bogen um den Friedhof zu dem kleinen Birkenhain. Die beiden Kioske mit den süßfarbenen Zuchtblumen und den grellfarbenen Plastikgestecken waren noch geschlossen. Die Gemeindearbeiter, die seit meiner Ankunft mit dem Lichten der ineinander verwachsenen Zypressen beschäftigt waren, trafen im Kombiwagen ein und packten ihr Werkzeug aus. Die Straßenränder waren übersät mit den Überbleibseln der Fällungen: Zweiglein, Zapfen, fiedrige schuppenförmige Blätter. Neben der Einfahrt in den Friedhof türmte sich ein schludrig zusammengetragener Haufen größerer Baumabfälle, durchsetzt mit verirrten Fetzen der Plastikgestecke: rosa Lilienköpfe, die sich jeder Welke verweigerten, gelbe Schleifen. Von hier aus betrachtet, lag das Haus auf der Anhöhe zwischen dem Dorf im rechten Hintergrund und dem Friedhof im linken Vordergrund. Eine andere Ordnung. Das Dorf still im blaugrauen Morgenlicht. Hinter der Friedhofsmauer wechselten die Männer laute Rufe.

Vom Birkenhain schaute ich auf das Dorf und den Friedhof, von dem aus morgens kein Laut an diese Stelle drang. Nur weißen Rauch sah ich hinter der Mauer und einer Reihe Zypressen aufsteigen. Baumreste wurden verbrannt. Die Holzarbeiter fällten noch nicht. Zuerst brachten sie ihr kleines Opfer. Sicher standen sie dort im Kreis und bewachten das Feuer. Wenn der Rauch dünner wurde, heulte die erste Säge auf.

Nachmittags besuchte ich die Gräber. Die beiden Blumenkioske waren geöffnet, links wurden frische Blumen verkauft, gelbe Chrysanthemen, blassrosa Lilien, weiße und rote Nelken. Der rechte Kiosk bot Kunstblumengestecke mit und ohne Schleifen, Herzen, Englein und auch Luftballons verschiedener Größe. Die Blumenfrau am rechten Kiosk war meistens mit ihrem Telefon beschäftigt, doch warf gelegentlich einen Blick voll düsterem Argwohn aus.

Ich suchte nach Bezeichnungen für die Grabwände, die einen großen Teil des Friedhofs ausmachten. Steinerne Schränke mit kleinen Grabplatten, die den Namen und meistens ein auf Keramik übertragenes Foto der Verstorbenen trugen. Rocchi, Greco, Proietti, Baldi, Mampieri. Die Namen auf den Gräbern waren die gleichen wie über den Ladeneingängen und Schaufenstern im Dorf. Kolumbarien hießen die Wände, erfuhr ich, Taubenschläge für die Seelen. Später sagte mir jemand, dass man die Grabfächer in der Alltagssprache »fornetti« nennt. Backöfen, in die man Sarg oder Urne schiebt.

Auf dem Friedhof war es am frühen Nachmittag am geschäftigsten. Vor allem jüngere Männer kamen dann ihren Sohnes- oder Enkelpflichten nach, sie brausten im Auto heran, sprangen heraus, schlugen heftig die Autotür zu, schoben scheppernd eine der Leitern vor ihr fornetto, um verwelkte Blumen gegen frische zu tauschen, über die Fotografie zu wischen, das brennende Lämpchen zu prüfen. Alte Männer schlurften langsam an den Grabwänden vorbei, wechselten Grüße miteinander, trugen welkende Sträuße zum Abfall und füllten die Einsteckvasen mit frischem Wasser für die Blumen, die sie gebracht hatten.

Vor jedem fornetto stand eine kleine Lampe, die in der Form an eine alte Petroleumlampe erinnerte, an eine Kerze oder eine Öllampe wie aus Tausendundeiner Nacht. Die Lampen waren an Stromkabel angeschlossen, die am unteren Rand der Etagen in den Grabwänden verliefen, und leuchteten immer. Lux perpetua, erklärte mir jemand. Immerwährendes Licht. Im Tageslicht ließ sich ihr schwaches Leuchten kaum ausmachen.

An Regentagen stand ich am Fenster und wollte nicht hinaus. Ich kämpfte mit der Müdigkeit, die die schwere nasse Luft mit sich brachte. Manchmal war der Regen mit Schnee vermischt. Von den rückwärtigen Fenstern des Hauses aus, die nach Norden zeigten, auf die Senke zwischen zusammengewürfelten kantigen Neubauten und den für eine Bebauung zu steilen Hängen mit schmalen Schafweiden und Steineichenwald, sah ich links die neuen Siedlungen von Olevano, die Straße nach Bellegra, den glatt betonierten Marktplatz, die neue Schule, den Sportplatz. Rechts oben lag der Friedhof als dunkel umrahmte Loge aus Stein mit Ausblick auf das zerschundene Tal. Von ihrer Loge aus konnten die Toten zuschauen, wie die Notarztwagen am Fuß des Hangs gesäubert wurden, während die Sanitäter telefonierten und rauchten, wie die Chinesen montags ihre Marktstände aufbauten, um billigen Hausrat, Kunstblumen und Textilien zu verkaufen, und wie sonntags auf dem Sportplatz neben dem Markt die Fußballspiele stattfanden. Beim Fußballspiel hallten Pfiffe und Rufe von den Hängen wider, der dumpfgrüne Bodenbelag glänzte im Regen, während alte Frauen auf dem steilen Weg zum Friedhof langsam ihre Regenschirme durch die Olivenhaine trugen.

dying

In den ersten Tagen in Olevano hatte ich einen Traum:

Ich trete M. entgegen. Er steht in einem Durchgang. Hinter ihm liegt ein Raum in weißem Licht. M. ist so wie früher, unaufgeregt, leise, wieder rundlich fast.

There’s nothing terrible about being dead, sagt er. Don’t worry.

Im Halbschlaf erinnerte ich mich an die Träume von meinem Vater, nachdem er gestorben war. Immer stand mein Vater im Licht. Winkte. Lachte. Ich stand im Schatten. Anfangs weiter entfernt, später immer näher. In einem Traum fuhr er mit mir Schlitten und blieb dann lachend in dem weißen Land zurück, während ich allein auf dem Schlitten weiterglitt, in ein schneeloses Tal.

Am Nachmittag desselben Tages sah ich weiter unten im Dorf, wie ein Toter aus einem Haus gebracht wurde. Zwei Sanitäter führten eine Bahre auf Rädern mit der bis über den Kopf zugedeckten Gestalt aus dem Hauseingang auf die Straße, wo der Rettungswagen wartete. Die Tür ins Treppenhaus des mehrstöckigen Hauses stand hinter ihnen offen. Niemand folgte den Sanitätern, die straßenwärtigen Jalousien aller Wohnungen waren heruntergelassen. Niemand stand auf einem Balkon und hob die Hand zu einem Abschiedswinken. Der Rettungswagen blockierte den Verkehr auf der steilen Straße ins Dorf und zum Tunnel ins Hinterland. Ein kleiner Verkehrsstau hatte sich gebildet, Fahrer hupten. Die Bahre erschien mir seltsam hoch, wie verzerrt, ein Erwachsener würde mit dem Kopf gerade über den Rand der Bahre reichen und sich beim Betrachten des Toten wie ein Kind fühlen. Ich stellte mir vor, dass man an der Bahre auf Augenhöhe mit dem Toten stand, dem man die Lider bereits zugedrückt hatte, denn das ist die erste Aufgabe der Sanitäter oder Ärzte, wenn der Tod feststeht. Das Lid des Toten wird dann eine Scheintür, wie es sie in den ägyptischen und auch den frühen etruskischen Grabkammern gibt.

Die Decke über dem Toten glänzte matt, sie sah nach schwerem schwarzem Kunststoff aus, wie der Vorhang einer Dunkelkammer.

Gewölk

Morgens hingen die Wolken manchmal so tief, dass die Landschaft ringsum unsichtbar war. Man hörte die Busse bergauf dröhnen, Stimmen, die Glocken vom Dorf, die jede Viertelstunde schlugen. Geräusche aus einer anderen Welt, und nichts war sichtbar außer Wolken. Über meinem Kopf trafen die Geräusche aus dem Dorf mit dem schlirrenden Krächzen der Motorsägen am Friedhof zusammen. Die Baumfäller arbeiteten auch bei Nebel, ihre Rufe hörte man besser durch die Wolken als durch die klare Luft, wie Antworten erfolgten diese kurzen stoßweisen Berichte aus dem Land der morţǐ auf die fragenden Klänge aus dem der viǐ.

Im Laufe des Tages lichteten sich die Wolken, rissen auf, zerstreuten sich zu schlaffen Schleiern, die in die Täler absanken. Sie hingen noch eine Zeitlang zwischen den Steineichen am steilen Hang, ein schütteres nichtsnutziges Wäldchen, in dem die lichten Bahnen zwischen den Stämmen zum Abladen von Abgehalftertem genutzt wurden. Zerlebtes, Abgestoßenes hing, im Bergabrollen von den Stämmen aufgehalten, quer zwischen Baum und Strauch: Möbel, Maschinen, Matratzen; dünnes Moos kroch über die traumverfleckten Bezüge.

Nachmittags lag die Ebene am Fuße des Olevaner Hügels dunkel und ernst unter hohem Regengewölk, das am Himmel trieb, über den Berggipfeln, in Braun- und Blautönen, mit gelblichen Lichtadern durchsetzt. Die Vulkanberge vor Rom zeichneten sich klar und scharf gegen einen fernen Schein ab, der sich hinter ihnen auftat. Manchmal bahnte sich ein abgelegener Sonnenstreifen den Weg nach Südwesten und beleuchtete kurz die schwebenden Pontinischen Sümpfe, die sich in anderem Licht kaum erahnen ließen. Aus den Olivenhainen unterhalb von Olevano und weiter fort, Richtung Palestrina, stieg Rauch. Unermüdlich verbrannten die Bauern die abgeschnittenen Olivenzweige und das befallene Laub. Gelegentlich brach ein schmaler, blendender Lichtstrahl aus einer der gelblichen Adern am bewölkten Himmel und fiel schräg wie ein Fingerzeig auf eine der Rauchsäulen, als sei diese ein Opfer, das von höherer Hand erwählt war.

Herz

An den klaren Tagen der ersten Januarwochen lag das Dorf wie aus rotem Stein gebrochen im Licht der Sonne, die zwischen den Bergen hinter dem Friedhof aufging. Von der Veranda aus sah ich zu, wie es zu einer Spielzeugwelt erwachte, von unsichtbaren Händen bewegt, öffneten sich Fenster, ein Müllauto kroch rückwärts durch die Gassen, und kleine Gestalten in leuchtenden Westen trugen die Müllkübel herbei und leerten sie in die Trommel. An der Palme vorbei blickte ich genau auf das Gemüsegeschäft hinab, das um diese Zeit öffnete. Die arabischen Männer richteten die Auslagen, helle Orangen schoben sich in die graue Gasse. Auf einem großen Karren lag ein Berg Artischocken. Im Hof hinter dem verschlossenen Tor neben dem Gemüseladen türmten sich zerbrochene Sperrholzkisten neben Bergen verdorbener Orangen, Tomaten, grüner Kohl- oder Salatköpfe. Ein nur von hier oben sichtbares verheimlichtes Gegenstück zu den säuberlichen Aufbauten vor dem Geschäft. Die Männer, die Gestelle mit Obst und Gemüse, das Müllauto, das alles wirkte wie in einem fernen Theater. Oder einem besonderen Theater, dessen Aufführungen man nur aus der Ferne betrachtete. Es gab keine Zuschauer aus der Nähe.

Hinter dem Dorf stiegen die Hügel blau und grau an, der höchste Kamm gekrönt von einer Reihe Schirmpinien, die von hier unten aussahen wie ein Zug erstarrter Riesen, versprengte Krieger einer Armee vielleicht, eine aller Hoffnung und Aussicht auf Heimkehr beraubte Nachhut, abgeschnitten von Nachrichten und Versorgung, die dort auf dieser allen scharfen und harten Wettern ausgesetzten Höhe in den Anblick der Täler versunken stand. Geröll würden sie von dort sehen, karge Grasflächen, Olevano in der Tiefe, möglicherweise das Dorf rechts, die dunkle Friedhofsloge links, dazwischen das Haus auf dem Hügel, eine andere Ordnung.

Wenn die Sonne höher stieg, verlor sich das Rot, und das Dorf wurde grau. Ich machte mich auf den Weg in das graue Dorf, zum Gemüseladen, in dem die arabischen Männer in schwarzen Anoraks und Handschuhen standen, zur arabischen Musik aus dem Radio telefonierten oder miteinander streitklängige Gespräche führten. Sie schummelten beim Abwiegen und schenkten immer eine Zugabe zum Gekauften.

Ich kaufte Orangen und Artischocken. Die Tasche war leicht, doch auf dem Heimweg war mir jedes Mal das Herz so schwer, dass ich meinte, ich könnte es nicht mehr zurück in das Haus tragen. Ich blieb immer wieder stehen und schaute, über meine Schwäche betreten, zum Himmel und in die Bäume. In einigen Nadelbäumen entdeckte ich dabei weißliche Knäuel in hochgelegenen Astgabeln und Verzweigungen, helle Gespinste, sich leicht nach oben verjüngende Schleiertrommeln, Kokons aus Wolkenresten, in denen womöglich seltene Schmetterlinge heranreiften, die im Sommer schlüpfen würden, um in werweißwelchen Farben ihre Flügel auszubreiten und sich unmerklich zitternd auf den fornetti niederzulassen, neben den ewigen Lampen, deren Schein sich dann im grellen Sonnenlicht auflöste.

Das schwere Herz wurde zu meinem Zustand in Olevano. Wenn ich hinauf in das Haus stieg, aus dem Dorf kommend. Wenn ich vom Haus bergauf zum Friedhof ging.

Ich stellte mir ein graues Herz vor, hellgrau mit einem billigen Schimmer, wie Blei.

Das Bleiherz verwuchs mit allem, was sich an Gesehenem in mir niederließ. Mit dem Anblick der Olivenhaine im Nebel, der Schafe am Hang, des Steineichenhangs, der Pferde, die gelegentlich lautlos hinter dem Friedhof weideten, mit den Ausblicken über die Ebene und ihren schimmernden kleinen Feldern, an kalten Morgen bläulich bereift. Mit den täglichen Rauchsäulen brennender Olivenzweige, den Schatten der Wolken, dem winterfahlen Gestrüpp und den violetten Brombeerranken an den Wegrändern.

Pizzuti

Die Namenszüge über den Ladeneingängen und Schaufenstern fügten sich mit jedem Tag mehr zu einem Begleittext der Farben von Fels und Stein und Ziegeln und Dächern, der Maserungen und Strukturen in den Dingen, die mit Licht und Wetter wechselten. Sie passten zu den Klängen der Worte mit ihren verschleiften Zischlauten und abgebrochenen Silben. Es gab drei Schuster im Dorf. Zwei schauten oft untätig über die brusthohe Trennwand ihrer Schaufensterauslage mit Schuhcremes, Bürsten, Schuhspannern und ein paar alten Schusterwerkzeugen. Der dritte arbeitete hinter einer hohen Theke auf einem Barhocker. Bei ihm fanden sich immer Kunden oder Bekannte ein. Gelegentlich ging es hoch her, man hörte es bis hinaus auf die Gasse. Oben an der hinteren Wand, fast unter der Decke, hing ein altes Plakat, auf dem ich meinte neben einem Kriegsflugzeug mit den Farben Italiens die Gestalt Mussolinis zu erkennen.

Jeden Tag begegnete ich denselben Gesichtern, Wintermänteln und Mützen. Ich lernte einige Gepflogenheiten, wie das Nichtberühren der Ware, bevor sie gekauft ist, das artige Beauftragen der Gemüsehändlerin mit meinen Wünschen und das Befolgen von Kaufempfehlungen des Käsehändlers, dessen stets breit lächelnde dicke Tochter auf einem Schemel an der Kasse saß und die kleinen Beträge mit großer Mühe addierte. Nur in dem arabischen Gemüsegeschäft, das keinen Namen hatte, durfte man die Früchte und Gemüsen berühren, sie aufnehmen und wieder zurücklegen. Diese Freiheiten führten sicher zu dem Abfallhaufen hinter Schloss und Riegel, der nur von der Höhe meiner Veranda aus sichtbar war.

Auf dem Rückweg aus dem Dorf kam ich an einer Bar vorbei, vor der auch an den kältesten Tagen Leute auf einer Bank saßen. Wenn die Wintersonne schien, war diese Bank besonders gut platziert und lag mehrere Stunden im Licht, deshalb wird sie ein beliebter Treffpunkt gewesen sein. Die Leute auf der Bank rauchten und redeten, manche mit Getränken aus der Bar, deren Inneres man hinter beschlagenen Fensterscheiben kaum erkennen konnte. Zwischen den rauchenden Männern hockte oft auch ein nervöses Mädchen, das einen Kinderwagen bei sich hatte. Wenn das Kind darin schrie, ruckelte sie den Wagen heftig, Passanten blieben stehen und beugten sich über das schreiende Kind, die rauchenden Männer auf der Bank legten ihre Hände mit den qualmenden Zigaretten zwischen den Fingern beruhigend auf die Babydecke und brummten freundlich. Wenn das Kind sich nicht beruhigte, stand das Mädchen auf und schob den Wagen vor der Bank auf und ab, dabei redete sie pausenlos in ihrer heiseren Stimme und lachte laut. Sie hatte kurzgeschnittenes Haar und war wie ein Junge gekleidet, in abgetragener Lederjacke und schweren soldatischen Stiefeln. Bei den Männern auf der Bank bettelte sie um Zigaretten, sie waren großzügig und spendierten ihr, und sie zündete sie hastig an. Ihre Hände waren fast blau vor Kälte, rissig, mit abgekauten Nägeln.

Gegenüber der Bank befand sich eine Metzgerei. Vormittags wurde Fleisch angeliefert, fast jeden Tag sah ich einen Lieferwagen dort stehen, in dem Tierhälften hingen. Der Lieferant schulterte eine Schweinshälfte und ging behutsam und gebückt, als trage er ein gebrechliches, hilfsbedürftiges Lebewesen. Der hintere Schweinsfuß baumelte schlaff und gelblich schwartig am Rücken des Mannes. Nach dem Schwein wurde ein Bündel kopfunter hängender Hühner in den Laden getragen, gelegentlich auch noch weitere Fleischstücke. Wenn die Lieferung erledigt war, gesellte sich der Lieferant in seinem befleckten Kittel zu den Rauchern auf der Bank und zündete sich auch eine Zigarette an, wahrte jedoch immer einen gewissen Abstand. Er scherzte mit dem heiseren Mädchen und schien allgemein zu Witzen aufgelegt, in seiner Anwesenheit wurde gelacht. Die Hintertür seines Lieferwagens stand unterdessen offen, jeder konnte das Schlachtgut darin betrachten. In der Metzgerei verschwanden die angelieferten Teile im hinteren Teil des Ladens, wo man durch ein kleines, hinter der Fleischtheke gelegenes Fenster den Wurster bei der Arbeit sah. Die Würste dieses Metzgers waren wohl berühmt und sehr gefragt, und Tag für Tag wurden Unmengen Fleisch aus dem Fleischwolf in den langen Strang der Pellenröhre gepumpt, die ein Handlanger in bestimmten Abständen mehrmals festzurrte und drehte. Später würden diese festgezurrten Wülste am Wurstansatz mit Metallringen verschlossen. Die langen Wurstketten hingen dann mehrfach geschlungen an Stangen gleich unterhalb der Decke.

Auf den dicht über dem Boden liegenden Fenstern neben der Metzgerei stand in eleganten Lettern: Onoranze funebri Pizzuti. Ein paar Stufen führten zu einer Tür hinunter, die ich aber nie geöffnet sah. Auch bemerkte ich nie Licht in den Fenstern, dabei musste es dort unten auch tagsüber dunkel sein. Ich dachte mir diese halb unterirdischen Räume auch feucht und eisig jetzt im Winter. Das Beerdigungsunternehmen Pizzuti war jedoch nicht nur in diesen Gewölben vertreten, sondern allenthalben gegenwärtig im Dorf, und möglicherweise zeigten die fein beschrifteten Fenster nur den Ort an, wo die Särge abgestellt waren, sehr handlich direkt gegenüber der Kirche San Rocco gelegen, deren Glocken immer als erste die Stunden und Viertelstunden schlugen und die dem Friedhof am nächsten war. Es gab ein Kranz- und Blumengeschäft Pizzuti weiter unten im Dorf, drinnen sah man die Frauen stets mit dem Herrichten großer bunter Grabgestecke beschäftigt, und noch weiter unten ein großes Ladenbüro mit ausgelegten Katalogen von Särgen und Grabschmuck im Fenster. Dort wurden Hinterbliebene beraten. Der glänzend grauschwarze Leichenwagen mit der gleichen Beschriftung wie die Fenster neben der Metzgerei schob sich oft breit durch die schmalen Gassen des Dorfes, meistens war er leer, und immer gab es eine kleine Aufregung, wenn er vor dem arabischen Gemüseladen die besonders spitze und enge Kurve nehmen musste. Gelegentlich sah ich den Wagen voller Blumen und Kränze neben der Kirche, wenn eine Beerdigung bevorstand. Die Trauergottesdienste wurden in San Rocco gehalten, jedenfalls bemerkte ich den Pizzutiwagen nie bei einer anderen Kirche. Der Fahrer in Livree und großer Mütze stand wie ein Wächter neben dem Wagen, während Gesang aus der Kirche tönte. Meistens war bei solchen Gelegenheiten der Platz voller Männer. Die Frauen gingen in die Kirche hinein, einmal sah ich die Menge vor zwei schwarzgekleideten Frauen weichen und ein Spalier bilden, als sie in der Kirche verschwanden, fanden sich die Männer wieder zu der Gruppe zusammen, die sie auch vorher rauchend und gemessen redend gebildet hatten. Es gab stets Gesellschaft für den Pizzutifahrer, der auch rauchte, doch im Unterschied zu denen, die ihm Gesellschaft leisteten, in seiner Haltung etwas fast Militärisches hatte, was vielleicht auch seiner schweren Schirmmütze mit einem goldenen P geschuldet war.

Ich vermied es, den Sarg zu sehen, der nach dem Gottesdienst aus der Kirche gebracht und in das Blumenmeer im Wagen geschoben wurde. Manchmal schaute ich nach meiner Rückkehr in die Wohnung aus dem Fenster hinunter zur Straße, wo sich der stets bescheidene Trauerzug Richtung Friedhof bewegte. Beileidsbezeugungen wurden sicher schon auf dem Platz geleistet, und vielen wird der Weg zum Friedhof zu mühsam gewesen sein. Ich wurde auf dem Friedhof nie Zeuge einer Zeremonie, bei der der Sarg in eine Grube gelassen oder in ein fornetto geschoben wurde. Ich stieß nur auf die Ansammlungen von Gestecken und Blumen, die vor sich hin welkten und schließlich auf einem der Abfallhaufen landeten, die offenbar regelmäßig, auf kleine Feuerstellen verteilt, verbrannt wurden. Auch Tiere machten sich an dem Abfall zu schaffen, und vor allem an stürmischen Tagen tauchten Hunde auf, die zwischen den Gitterstäben des Tores hindurchfanden und über die Kunststoffblumen herfielen, sie zerfetzten und einzelne Fetzen hinaus auf die Straße schleiften.

Amseltage

Die Tage wurden länger, aber kaum wärmer und heller. Auf dem Friedhof horchte ich nach Vögeln und hörte keine, höchstens den keckernden Ruf eines Eichelhähers im Flug oder die schnarrigen Laute von Elstern, die sich außerhalb des Friedhofs aufhielten, oder die Nebelkrähen. Die Krähen sammelten sich gerne zu lockeren Gruppen am Rand der Olivenhaine, nahe der Straße, wo sich immer Abfall finden ließ, der noch Nahrung hergab. Der Friedhof war jedoch nicht still, da war immer ein Scheppern der Leitern, das Rauschen von Wasser beim Füllen von Gießkannen, Motorengeräusche der verschiedenen Geräte, mit denen die Arbeiter fällten, zersägten und häckselten und in Ecken Laub aufsaugten. Friedhöfe kannte ich als Vogelorte, Tannenmeisen wären hier am Platz gewesen, Bluthänflinge und Kleiber, auch Schwarzspechte und Baumläufer. Statt ihrer Stimmen lag nur das Summen eines Sendemastes in der Luft, der umgeben von Bambusgebüsch gleich neben dem Friedhof aufragte. Versprengte Zypressenschösslinge krümmten sich wie im Schmerz rechtwinklig von dem summenden Mast weg. Das gleichförmige Summgeräusch unterlief wie ein Raunen das gelegentliche Geplauder von Grabbesuchern. Andernorts sah ich Vögel: In den Büschen längs des Weges zu dem Birkenhain kleine Schwärme Schwanzmeisen, an helleren Tagen Grasmücken, weiter oben am Berg hörte ich Stieglitze. Über den Olivenhainen, die das Haus umgaben, hörte ich den Grünspecht und sah ihn nie. Die scheppernd schrillen, oft aber auch herzzerreißenden, wehmütigen und bangen Folgen von Tönen, die der Grünspecht von sich gab, wurden in diesem Wintervierteljahr der Klang, der mit dem Dorf, dem Haus, den Hainen, den Hängen verwuchs und alles an sich zog – das Licht, die Farben und die ständig wechselnden Schichten und Stufungen von Blau und Grau der Landschaft. An Morgen ohne Regen war es der erste Vogel, den ich hörte, immer schien er sich mit seinem Ruf von einem hohen Punkt hinabzustürzen, der Ruf verklang trotz seiner Lautstärke und Dichte wie ein Ersterben, wie ein Aufgeben, ein Verstummen vor etwas Größerem, immer wieder und ohne dass ich den Vogel sah, selbst wenn seine Stimme so nah ertönte und so im offenen Raum und fern von allen Baumwipfeln hing, dass die Unsichtbarkeit unbegreiflich schien, unfassbar, als wären entweder der Ruf oder die Unsichtbarkeit ein Trick, ein unheimlicher Streich, der mir fast jeden Tag aufs Neue von werweißwem gespielt wurde. Auch die Lektion aus der Kindheit, nach der man den Grünspecht im Gras suchen muss, half nicht weiter, der Vogel blieb ein Klang, der mir mit jedem Mal, wenn ich ihn hörte, näher ans Herz ging, ohne sichtbare Gestalt anzunehmen.

Ende Januar fiel nasser Schnee. Zwei Tage lang hingen die Wolken so tief, dass ich nicht einmal das Dorf sah. Ich mühte mich mit meinen täglichen Gängen in der schweren feuchten Luft und den Schwaden von nassem Holzrauch. Ich begegnete der Hausbesorgerin am Tor, sie war eine nervöse Frau, die unentwegt mit dem peniblen Reinigen, Ordnen und Herrichten des Anwesens beschäftigt war. Sie lebte mit ihrer Schwester in einem sehr schmalen Haus neben dem Einfahrtstor. Morgens, noch im Morgengrauen, hörte ich die beiden Frauen in lauten Wortwechseln. Die Schwester stand auf ihrem winzigen Balkon, während die Hausbesorgerin auf ihrer ebenfalls winzigen Terrasse Ofenholz spaltete oder Wäsche aufhängte. Ich sah sie täglich, doch wusste nichts von ihrer Familie, ihrer Geschichte, ihrem Leben bis auf diese gegenseitigen Zurufe im Morgengrauen, die gelegentlich nach Streit klangen, und dem Flackern des Fernsehers in ihrem Zimmer nach Einbruch der Dunkelheit. Ich ging ihrem nervösen Ordnungsdrang lieber aus dem Weg. Doch an diesem Tag, umgeben von den weißen schweren Wolkenschleiern, schien sie plötzlich mitteilsam und ruhiger, sie zeigte in die Höhe, sicher meinte sie damit den Himmel, den man nicht sah, und sagte: Giorni della merla!

Die Amseltage sind die letzten Tage des Januar, in Italien angeblich die kältesten des ganzen Jahres. So kalt, dass einmal eine Amsel mit ihren Jungen frierend in einem Kamin Schutz suchte. Am ersten Februartag schien die Sonne, die Amsel, einstmals weiß und strahlend, kam hervor und war vom Ruß auf alle Zeiten schwarz gefärbt, doch war damit zufrieden, aus Dankbarkeit für die Wärme des rußigen Kamins. Diese Geschichte von Not und Verwandlung mit anschließender Moral als bleiernem Pfropf auf dem Wintermärchen erzählt man sich in mehreren Variationen, immer aber geht es um diese Tage des Jahres, und immer heißen sie die Tage der Amsel.

Am ersten Februartag schien auch in diesem Jahr die Sonne. Die Hausbesorgerin versprach im Vorbeihasten das Ende des Winters, der Käsehändler erklärte, vom grinsenden Nicken seiner Tochter begleitet, der richtige Winter setze erst im Februar ein. Er zeigte mit der Hand vor seiner Schürze, wie hoch der Schnee in manchen Wintern gelegen habe – und immer erst im Februar!, sagte er. Von wegen Amseln! Er machte eine wegwerfende Handbewegung, und ich zahlte meinen kleinen Einkauf bei der Tochter, die an diesem Tag eine altmodische Spitzenhaube auf ihrem Haar trug, wie ein Zimmermädchen in alten Filmen.

Am Nachmittag fand ich einen toten Vogel auf dem schmalen Balkon der Wohnung, von dem aus ich nur den Friedhof, nicht aber das Dorf sehen konnte. Morgens hing der Friedhof aus diesem Winkel betrachtet wie ein farbloser kantiger Klotz im Schatten, er hätte dann auch eine Fabrik sein können, ein Bunker oder ein Gefängnis, von keinem Strahl des Morgenlichts erfasst. Jetzt schien die Sonne hell, und die Zypressen standen wie scharf ausgeschnittene Figuren gegen den blauen Himmel. Die Balkonfliesen waren zum ersten Mal seit meiner Ankunft warm von der Sonne. Der kleine Vogel lag wie hingebettet dicht an der Wand in der Sonne, er war noch weich und warm, lebte aber nicht mehr. Ich konnte keine Verletzung erkennen. Es war eine Tannenmeise, das Köpfchen trug eine ganz schwarze Haube, die am Schnabel ansetzte und am Hinterkopf einen weißen Flecken aussparte. Auch um den Hals lag ein schwarzes Band. Die Haube glänzte in der Sonne, und der cremeweiße Flaum auf dem Bauch zitterte in dem leichten Wind. Der Rücken war dunkelgrau, die Flügel etwas dunkler mit zwei Streifen aus ganz zart weißlichen Tupfen, zwischen denen das Gefieder schwärzer wirkte als auf dem restlichen Flügel. Wie winzig, wie unwirklich klein Geschöpfe aussehen, wenn das Leben aus ihnen gewichen ist. Der Vogel lag so leicht in meiner Hand, als wäre er hohl, er wog fast nichts, ein trauriges Ding, dem man jetzt, so kurz nach dem Tod, schon kaum noch ein Leben mehr zutrauen konnte.

Ich wartete bis zum Dämmer, und als der Fernseher im Zimmer der Hausbesorgerin zu flackern begann, begrub ich den Vogel zwischen den Olivenbäumen unterhalb der Terrasse.