2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

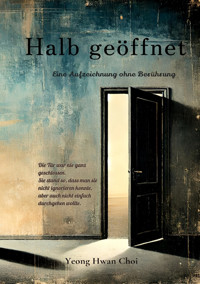

„Ein Vater, ein Mantel, ein Schweigen.“ Ich bin Autor. Und trotzdem fällt es mir schwer, zu schreiben. Worte gehorchen mir nicht. Zahlen schon eher. Dieses Buch ist keine Geschichte mit Anfang und Ende. Es ist der Versuch, mich jemandem zu nähern, der immer da war – und doch fern blieb. Mein Vater sprach wenig. Er trug Verantwortung wie ein Mantel: täglich, schwer, wortlos. Ich wuchs mit diesem Bild auf – fest, verlässlich, aber verschlossen. Und ich blieb der Sohn, der nicht fragte, was dahinter lag. Schreiben kam spät. Nicht, weil ich es nicht konnte, sondern weil mir nichts einfiel, das gesagt werden wollte. Erst später, mit Mustern. Mit Zahlen. Mit etwas, das blieb, ohne benannt zu werden. Was bleibt von einem Menschen, wenn keine Erzählung bleibt? Was macht Familie aus, wenn Nähe nicht gezeigt werden kann? Kann man jemanden verstehen, den man nie richtig erreicht hat? Halb geöffnet erzählt von dem, was nicht ausgesprochen wurde, von Bindungen, die ohne Worte bestehen, und von einer Liebe, die ihren eigenen Weg sucht – jenseits von Gesten. Für alle, die mit Vätern groß wurden, die viel gaben, aber wenig zeigten, die gelernt haben, zwischen Sätzen zu fühlen, und für die Nähe nie laut war, sondern nur da. „Nicht laut – aber ehrlich. Vielleicht das ehrlichste Buch, das Sie dieses Jahr lesen.“

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 155

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

This is a work of fiction. Similarities to real people, places, or events are entirely coincidental.

HALB GEÖFFNET: EINE AUFZEICHNUNG OHNE BERÜHRUNG

First edition. March 30, 2025.

Copyright © 2025 Yeong Hwan Choi.

Written by Yeong Hwan Choi.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Inhaltsverzeichnis

Titelseite

Copyright Page

Zustand A

Unbekannte Variable

Gleichung ohne Lösung

Nebenbedingungen

Störung im System

Linear, dann plötzlich nicht mehr

Nicht messbar

Grenzwert

Das Ergebnis blieb aus

<Code ohne Rückgabe>

Zustand A

20. September 2024 / Wetter: Bewölkt

-

Ein Brief.

Der Name meines Vaters steht in der ersten Zeile.

Mein linkes Augenlid zuckte. Nur ein einziges Mal.

Dann klappte irgendetwas in der Brust – nicht laut, aber deutlich.

Die Sekunden danach fühlten sich anders an. Zu glatt. Zu still.

Ich weiß nicht mehr, wann wir zuletzt gesprochen haben. Monate? Jahre?

Er war immer wie etwas am Himmel. Groß. Und zwischen mir und dem Licht.

Als ich erwachsen wurde, zog ich eine Linie., ihn wieder näher an mich heranzulassen.Es gab keinen Grund. Kein Bedürfnis.

Wir lebten gut damit, einander nicht zu erkennen.Jetzt schreibt jemand, der mit ihm arbeitet. Ein Kollege, ein Sachbearbeiter in einem Umspannwerk irgendwo in Gangwon.

> „Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich schreibe Ihnen wegen des Gesundheitszustands Ihres Vaters...“

Gesundheit.

Ein Wort reicht, und etwas Kaltes breitet sich in mir aus.

Mein Vater war nie jemand, mit dem ich etwas teilen konnte.

Wir gehörten zu verschiedenen Zeiten, verschiedenen Räumen.

Und alles, was zwischen uns stand, war nie verschwunden.

Vielleicht hatte ich nie die Kraft, diese Distanz zu durchbrechen. Vielleicht wollte ich es nicht.

Jetzt soll ich über seine Gesundheit sprechen. Direkt.

Das bedeutet: Etwas ist passiert. Etwas, das näher rückt, als ich es zugelassen habe.

> „Das lässt sich schwer per Mail erklären. Ich glaube, wir sollten besser telefonieren.“

Was ließ sich nicht erklären?

Nicht per Mail. Nicht schriftlich.

Es klang nach mehr als einer gesundheitlichen Information.

Ich wusste, dass mein Vater seit Jahrzehnten mit Diabetes lebte.

Aber wenn es selbst dafür zu schwer war, es zu schreiben—

dann bedeutete das etwas anderes. Etwas, das näher kam.

Mein linker Augenwinkel zuckte leicht.

Nicht lang. Nur ein Impuls.

Die Hand griff nach dem Handy.

Im Kopf liefen Szenarien, ohne Form, ohne Ton.

Keines davon endete gut.

> „Bitte melden Sie sich, wenn Sie das hier lesen.“

Wann hatte ich zuletzt mit ihm gesprochen?

Kein Bild, kein Satz, nichts kam zurück.

Was sagt man, wenn man nichts mehr weiß?

Wie geht’s dir? Ist alles in Ordnung?

Die Worte fühlten sich falsch an, bevor ich sie aussprach.

Ich fragte mich,

ob ich es bereuen würde, wenn ich diesen Anruf nicht machte.

Ob ich ihn vielleicht gar nicht machen wollte.

Das Telefon lag wieder auf dem Tisch.

Ich schaute es nicht mehr an.

Am nächsten Morgen öffnete ich das Mailprogramm.

Ich saß nur da. Bewegte nichts.

Vielleicht rief ich irgendwann an.

Vielleicht war es dann zu spät. Vielleicht auch nicht.

Unbekannte Variable

28. September 2024 / Wetter: Klar

-

Der Sommer war vorbei.

Die Hitze, die sich lange unter der Haut gehalten hatte, war verschwunden.

Die Luft war leichter geworden. Die Geräusche weicher.

Die Menschen bewegten sich wie immer. Manche nahmen es wahr, andere nicht.

Die Bäume gaben ihre Farben ab, blätterten sich langsam auf den Boden.

Morgens war es kühl genug für eine Decke.

Ich öffnete die Augen im Licht.

Einmal blinzelte ich, dann saß ich vor dem Bildschirm.

Nichts bewegte sich.

Samstag. Neun Uhr.

Die Mail war längst angekommen.

Ich hatte sie gelesen. Mehrmals.

Was würde ich empfinden, wenn mein Vater stirbt?

Würde ich etwas empfinden?

Trauer? Schuld?

Oder gar nichts?

Er war nie jemand gewesen, mit dem man sprechen konnte.

Ein Vater, wie ihn andere hatten – das war er nicht.

Seine Stimme klang nach Befehl,

nicht nach Bitte.

Zu Hause war sein Wort Gesetz,

und sein Blick ließ keinen Raum für Widerspruch.

Manchmal eskalierte das Schweigen. Dann flogen Worte. Laut und ziellos. Und sie trafen genau da, wo es wehtat.

Es gab keinen Kompromiss. Nie.

Ich erinnere mich nicht an Nähe.

Nur an Struktur, an Pflichten.

An einen Menschen,

der nicht wusste,

wie man jemanden ansieht, ohne ihn zu bewerten.

-

Er nannte es Erziehung.

Ich nannte es Warten. Auf seine Hand. Auf den Moment, in dem sie zuschlug. Der Schmerz war nicht das Schlimmste. Es war das Verstummen danach.

Die Stille, in der kein Raum mehr blieb, weder für Fragen noch für Erklärungen.

Nur Gehorsam.

Er fragte nicht, warum ich etwas getan hatte.

Er fragte, warum ich nicht hörte.

Das war der Unterschied. Er wollte keine Antwort. Er wollte Ruhe.

Schuld?

Reue?

Ich habe sie nicht gesehen.

„Weil ich dich liebe“, sagte er manchmal danach.

Ein Satz, der mehr für ihn sprach als für mich. Er meinte: Weil ich dein Vater bin. Darum darf ich.

Ich bin in dieser Logik groß geworden. Nicht weil sie richtig war. Sondern weil sie war.

In anderen Ländern loben Väter, wenn ein Kind eine Treppe hochsteigt.

Sie sagen „Good job“ und lachen.

Hier wurde nicht gelobt.

Nicht gefragt.

Nur geschaut, ob man standhält.

Ein Sohn, der zu nah trat, riskierte etwas.

In der Nähe konnte man nicht atmen.

Mein Vater wurde geboren,

als dieses Land hungerte. Ordnung war wichtiger als Nähe.

Rolle wichtiger als Wärme.

Ein Vater war jemand, der die Familie ernährte, nicht jemand, der sie berührte.

Gefühle galten als störend.

Sprechen war Schwäche. Verstehen war zweitrangig. Respekt kam zuerst. Immer.

Man sagte, wir seien ein höfliches Volk. Ich habe diese Höflichkeit nie gespürt. Zu Hause war sie ein anderer Name für Kontrolle.

Für Abstand.

Für Schweigen.

Väter wie er zeigten keine Gefühle. Aber sie hielten aus.

Für andere. Für das, was sie Verantwortung nannten.

Ein Gewicht, das nicht geteilt wurde, sondern getragen.

Wir lachen heute mehr.

Sind beweglicher. Aber dieses Schweigen, das nicht bricht,

es hatte auch Stärke.

Eine, die ich nicht ganz verstehe.

***

Er verließ das Haus jeden Morgen zur selben Zeit, mit diesem Mantel, der zu ihm gehörte wie der Schlüsselbund, den er immer in der rechten Jackentasche trug.

Der Stoff war schwer, der Kragen leicht abgeschabt, die Ärmel ausgebeult vom täglichen Tragen. Man hätte meinen können, er sei ihm zu groß, aber er schien sich darin zu bewegen, als wäre es ein Teil von ihm.

Wenn die Tür ins Schloss fiel, wurde es still in meinem Kopf. Nicht ganz, aber genug.

Es war kein Frieden, aber eine Art Atempause. Am Abend kehrte er zurück. Das Schloss drehte sich, die Klinke drückte. Ich hörte es, bevor ich es sah.

Es gab Tage, an denen nichts passierte. An anderen genügte ein falsch gestellter Teller, und das Gleichgewicht kippte. Ich wusste nie, wie lange es dauern würde.

Der Mantel war wieder da, und mit ihm etwas Unsichtbares, das sich in den Flur legte, in den Teppich, in die Luft. Ich wusste nicht, was es war, aber es ließ sich nicht wegwischen.

Ich hatte mir angewöhnt, auf Zeichen zu achten. Geräusche aus der Küche, Stille hinter der Badezimmertür, das Knarren der Dielen.

An diesem Abend war es der Ventilator. Ich erinnere mich an das kurze Zischen, als der Stecker gezogen wurde, und an die Bewegung – ein Tritt, gezielt, nicht besonders kräftig, aber mit der Absicht, etwas zu zerstören.

Das Gerät löste sich vom Boden, fiel zur Seite, ein Flügel schlug gegen die Wand, das Gehäuse splitterte. Ich betrachtete die Einzelteile, ohne zu blinzeln. Der Lärm lag mir in den Ohren, auch nachdem er aufgehört hatte.

Ich saß an der Wand, die Beine angezogen, die Arme über den Kopf. Sie redeten weiter, laut, unversöhnlich, als wäre nichts passiert. Vielleicht war es so. Vielleicht war das nichts.

Ich hätte weglaufen können. Oder es zumindest versuchen. Aber die Wohnung war klein. Die Tür war da, aber sie führte nirgends hin.

***

Ich reagiere empfindlich auf Geräusche.

Wenn ich in meinem Zimmer war, vertieft in eine Aufgabe oder einfach weggetreten, nahm ich jeden Ton im Haus schärfer wahr als gewollt.

Das Ticken der Uhr an der Wand war an manchen Tagen kaum auszuhalten.

Die Lautstärke des Fernsehers im Wohnzimmer war mehr als Hintergrund – sie war eine Störung, die sich ihren Weg durch die Wände suchte.

Nicht laut im klassischen Sinne, aber so, dass sie sich festsetzte.

Die Frequenzen bohrten sich durch den Schädel, mischten sich in den Fluss der Gedanken, trennten Sätze, verzogen Bilder.

Ich gewöhnte mich daran, in dieser Reizlage zu funktionieren.

Ein Rückzug war selten möglich.

Die Vorstellung, dass Ruhe etwas Natürliches sei, gehörte nicht zu meinem Alltag.

Ich lernte, meine Konzentration zu verschieben, nicht wegzusehen, sondern hindurchzusehen.

Wenn Streit ausbrach, wurde der Raum enger.

Stimmen kreisten im Flur, mal drohend, mal abgebrochen.

An einem Abend fiel in der Küche ein Satz, der zu lang in Erinnerung blieb.

Und ein Messer lag auf dem Tisch.

Ich sah es.

Niemand nahm es in die Hand.

Es blieb liegen.

Aber ich vergaß es nicht.

***

Geld war notwendig.

Das galt für alle – für mich, für meinen Vater, für meine Mutter.

Niemand von uns besaß Dollar oder Yen.

Wir lebten mit dem, was der Automat ausspuckte, wenn man eine Karte einführte.

Werte, die man nicht zählen konnte, hatten im Alltag wenig Bedeutung.

Wenn der Geldautomat täglich ausgezahlt hätte, ohne zu stoppen, wäre mein Vater verzichtbar gewesen.

Zumindest für den praktischen Teil des Lebens.

So dachte ich damals.

Nicht weil ich es ernst meinte.

Es war ein Gedanke, der kam und blieb.

Meine Mutter war pragmatisch.

Ihr Realismus war so deutlich, dass er Gespräche bestimmte.

Sie sprach selten von Chancen.

Eher von dem, was schiefgehen konnte.

„Man weiß nie, was kommt“, sagte sie oft, ohne jemanden direkt anzusehen.

Ihre Sätze hatten etwas Endgültiges.

Nicht destruktiv, nur vorausschauend, bis an den Rand der Erstarrung.

Lücken mochte sie nicht.

Einmal sagte sie, man könne sich nicht leisten, optimistisch zu sein.

Das ergab Sinn.

Trotzdem blieb vieles außerhalb ihrer Kontrolle.

Das Leben hielt sich nicht an Skripte.

Krisen kündigten sich nicht an.

Möglichkeiten taten es auch nicht.

Steve Jobs wurde 1985 aus dem eigenen Unternehmen gedrängt.

Er gründete andere Firmen, hatte Erfolg, wurde zurückgeholt.

Seine Genauigkeit war berüchtigt.

Nicht wegen der Idee von Perfektion –

sondern wegen der Angst, etwas zu übersehen.

Beim iMac verzögerte er Entscheidungen mehrfach, bestand auf Änderungen bis zur letzten Minute.

Die Ergebnisse sprachen für sich.

Doch der Druck, den er ausübte, blieb in den Räumen spürbar, auch nach dem Launch.

Manche Menschen versuchen, jede Unsicherheit zu vermeiden.

Sie planen alles, schließen aus, was stören könnte.

Aber das führt nicht immer zu besseren Ergebnissen.

Manchmal macht es eng.

Nicht nur außen, auch im Kopf.

Meine Mutter hatte ihre eigene Ordnung.

„Ich habe euch großgezogen, euch Autos gekauft, Studiengebühren bezahlt. Was fehlt euch? Warum seid ihr nicht wie die anderen?“

So sprach sie.

Nicht wütend. Nur überzeugt.

In ihrer Welt bedeutete das: Sie hatte alles richtig gemacht.

Wenn etwas nicht funktionierte, lag es nicht an ihr.

„Habe ich dir gesagt, du sollst Beamter werden? Was habe ich dir nicht ermöglicht? Schreiben verändert doch nichts. Du redest viel, aber tust nichts. Andere schaffen das auch. Zeig mal, was du kannst.“

Ich hörte ihr zu.

Nicht aus Interesse, sondern weil ihre Stimme schwer zu umgehen war.

Sie sah nicht mich.

Sie sah etwas, das sie eingesetzt hatte – und nun Ergebnisse verlangte.

Lob kannte sie nicht.

Zuneigung war nicht leer, aber auch nicht frei.

Es ging nicht um mich.

Es ging um das, was durch mich sichtbar werden sollte.

„Du hörst ja nicht. Warum isst du dann, was ich koche?“

Der Satz blieb.

Wie viele andere.

Drohung war bei ihnen kein Ausnahmefall, sondern Teil der Sprache.

„Dieses Haus habe ich bezahlt“, sagte einer von beiden, wenn etwas nicht nach Wunsch lief.

Einmal drückten sie mir eine Karte in die Hand, erklärten, ich solle sie nutzen.

Später nahmen sie sie mir wieder ab, ohne Begründung.

So funktionierte Macht. Klein, aber spürbar.

Als Kind war es brutaler.

Einmal standen mir die Kleider nicht zu.

Ich sollte raus, auf den Balkon.

Es war Winter, und ich war nackt.

Nicht halb. Ganz. Die Luft brannte auf der Haut.

Es war nur ein Moment, aber er blieb. Ich fragte mich später, was das sollte. Nicht das Ereignis. Die Tatsache, dass ich da war.

Ich war keine Antwort auf ihre Sehnsucht.

Ich war das Ergebnis einer Entscheidung.

Nicht mehr.

Beim Schreiben kam Wut hoch.

Nicht laut.

Aber mein Kopf wurde warm, die Haut spannte sich, und ich biss auf die Lippe.

Der Schmerz half, etwas zu halten.

Ich schlug auf die Tastatur.

Es war nicht laut. Nur fest.

Ich hatte mehr von meinem Vater übernommen, als ich wollte.

Nicht in der Stimme. In der Reaktion.

Das, was man sieht, wiederholt sich leichter.

„Lob bringt selbst Wale zum Tanzen“, sagen manche.

Bei uns wurde nicht getanzt.

Man schwieg oder griff an.

Ich war kein Wal.

Ich war ein Stein. ch bin in einem Haus groß geworden, in dem man kaum sprach.

Meine Mutter hielt nicht viel von Überraschungen. Sie mochte keine Unruhe, keine Ausnahmen. Mein Vater sagte selten etwas, und wenn doch, dann so, dass man nicht widersprechen konnte. Ich wusste früh, dass Gefühle keinen Platz hatten, jedenfalls nicht sichtbar.

Es wurde gestritten, oft heftig, aber es bedeutete nie ein Ende. Einmal sagten sie, ich solle meine Großmutter anrufen – für den Fall, dass sie sich trennen würden. Ich tat es nicht. Niemand tat etwas.

Was sie verband, war nicht ihre Art zu reden oder zu lieben, sondern ihre Haltung zum Geld. Kein Überfluss, kein Mangel. Nur eine Art Disziplin. Mein Vater fuhr ein altes Auto. Er wechselte es nur, wenn der Motor nicht mehr ansprang. Kleidung interessierte ihn nicht. Neue Möbel kamen erst, wenn das Alte auseinanderfiel.

Beim Essen war es anders. Da wurde nicht gespart. Fisch, Fleisch, teure Meeresfrüchte – alles lag auf dem Tisch, so regelmäßig, dass es keine Ausnahme mehr war.

Aber während wir aßen, sagte kaum jemand ein Wort.

Wir gingen manchmal aus, in Lokale, die schnell servierten, ohne Musik, ohne Kerzen. Zwei Teller, eine Rechnung, dann wieder nach Hause.

Ich war satt.

Ob ich willkommen war, wusste ich nicht.

In unserer Familie sprach man nicht über Geld.

Es war einfach da, still und verlässlich, ohne Glanz, ohne Mangel.

Ich kann nicht sagen, ob man so etwas lernt oder einfach übernimmt.

Ich habe es nicht erklärt bekommen, nicht eingetrichtert.

Ich habe es gesehen: wie sie lebten, wie sie entschieden, was nötig war und was warten konnte.

Ich erinnere mich an bestimmte Wünsche – eine Uhr, ein neues Telefon, Schuhe, die nicht nötig waren.

Aber ich griff selten danach.

Es blieb beim Gedanken, beim kurzen Blick.

Später kam der Punkt, an dem ich etwas anderes wollte.

Sicherheit gegen Unsicherheit tauschen.

Ich verließ meinen festen Job, begann zu schreiben.

Es war kein klarer Plan, sondern ein Versuch, etwas Eigenes zu finden.

Ich fiel, stand auf, fiel wieder.

Aber das Fundament blieb.

Mein Vater sagte nichts.

Keine Fragen, keine Ratschläge.

Nur das, was notwendig war – war da.

Rückblickend war es mehr als Geld.

Es war eine Haltung.

Eine Form von Verantwortung, die nicht laut wurde.

Vielleicht war es seine Art, zu geben.

Nicht durch Worte. Nicht durch Gesten.

Aber durch das, worauf ich bauen konnte.

Was ich mitgenommen habe, ist kein Satz, sondern ein Blick.

Eine Vorstellung davon, wie man lebt, ohne alles zu zeigen.

Das war seine Sprache.

Und sie ist, mehr als ich dachte, auch meine geworden.

Ich erinnere mich an den Tag, an dem mein Vater ins Krankenhaus kam. Ich war vielleicht sechs Jahre alt, er in seinen späten Dreißigern. Bis dahin galt er als jemand, der selten krank wurde. Es passierte ohne Vorwarnung. Ich saß am Ende eines langen Flurs, irgendwo vor der Notaufnahme. Die Wände waren weiß. Ich starrte sie an, ohne etwas zu sehen. Als ich das Zimmer erreichte, sah ich zuerst die Zahlen auf dem Monitor. Dann sein Gesicht. Blass. Ruhig. Der Schmerz war da, aber er zeigte ihn nicht. Nur der Blick traf mich. Still, ohne Anspruch. Vielleicht begann in diesem Moment mein Verständnis von Gefühlen zu verschwinden. Vielleicht war das der Anfang vom Schweigen.

Jahre später, als ich als Beamter arbeitete, musste ich für ein berufliches Gutachten seine medizinischen Unterlagen vorlegen. Ich hatte Urlaub genommen, um mich auf die Prüfung zum Gutachter vorzubereiten. Dafür brauchte ich ein Attest. Ich ging also ins Krankenhaus. Zum ersten Mal sprach ich dort mit einer Ärztin, die meinen Vater behandelte. Ihr Lächeln war hell, ihr Büro sachlich, überfüllt mit Papieren, kalten Geräten. Sie bat mich, Platz zu nehmen. Ihre Stimme blieb ruhig, fast freundschaftlich.

"Sein Zustand ist stabil," sagte sie zuerst. Dann setzte sie nach: "Aber es gibt Komplikationen. Diabetes kann das Auge angreifen. Die feinen Gefäße, wissen Sie. Wenn sich das verschlimmert, verliert man langsam das Sehvermögen."

Sie deutete auf ihre Augen, fuhr mit dem Finger langsam daran vorbei, als wollte sie zeigen, wie das Licht verschwindet.

"Man nennt es diabetische Retinopathie. Es fängt harmlos an, mit kleinen Einblutungen. Dann wird das Bild unscharf. Im schlimmsten Fall kommt die Dunkelheit."

Ich nickte, sagte nichts. Meine Hand lag ruhig auf der Tasche mit den Formularen. Es war das erste Mal, dass ich seine Krankheit nicht nur als Wort hörte, sondern als Bedrohung verstand. Und es war das erste Mal, dass ich dachte, wie wenig ich über ihn wusste.

Sie machte eine Pause. Dann zeigte sie auf ihre eigenen Füße, beugte sich leicht vor und deutete auf die Zehen.

„Wenn es schlimm wird, kann es zu einer Nekrose kommen. Die Nerven sterben langsam ab, der Blutfluss nimmt ab. Es entstehen Wunden, die nicht mehr heilen. Im schlimmsten Fall muss amputiert werden. Wenn man nichts tut, sind Herz, Nieren und das Nervensystem als Nächstes betroffen. Und je älter man wird, desto schneller schreitet es fort.“

Nach den medizinischen Details wechselte das Gespräch. Es wurde persönlicher. Sie fragte nach meiner Arbeit, nach dem Studium. Anfangs war es ungewohnt, fast steif. Doch irgendwann lächelte sie. Die Unterhaltung dauerte länger, als ich erwartet hatte. Vielleicht tat es auch ihr gut, einmal mit jemandem zu sprechen, der nicht wegen einer Diagnose gekommen war. Und mir tat es ebenfalls gut. Ich merkte, dass etwas in mir locker wurde.

Mein Vater sprach mit uns nie über seine Krankheit. Nicht über den Schmerz, nicht über das, was auf ihn zukam. Er wollte wohl nicht schwach wirken. Vielleicht war das der Punkt, an dem Nähe hätte entstehen können – wenn er es zugelassen hätte. Nicht nur in Bezug auf seine Gesundheit. Auch in anderen Dingen.