Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

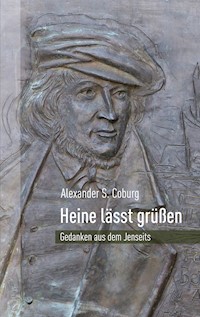

150 Jahre nach seinem irdischen Abgang besucht Heinrich Heine seine Heimat. Wie zu Lebzeiten mischt er sich unters Volk, schaut den Leuten aufs Maul, beobachtet aufmerksam das Geschehen um ihn herum, recherchiert in historischen Quellen und fühlt nicht nur den Menschen, sondern auch den sie manipulierenden Institutionen auf den Zahn. Dabei gewinnt er die Erkenntnis, dass sich im Grunde genommen wenig geändert und die Mehrheit aus der Geschichte nichts gelernt hat. Bis auf den technischen Fortschritt und den dadurch erworbenen Wohlstand wurden die menschlichen Schwächen bewahrt, ist in Staat und Kirche vieles beim Alten geblieben, hat sich der Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft kaum zum Besseren vollzogen und haben kleine Sünden und große Verbrechen eher zugenommen. Am Ende seiner Mission kehrt Heine ins Jenseits zurück und schreibt dem Verfasser dieses Buches als dem Bewahrer seines Andenkens eine Reihe von Briefen. Auszüge aus Heines Lyrik und Prosa, deren Inhalt keineswegs an Aktualität verloren hat, ergänzen die Briefe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Prolog

Adam und Eva

Von der Wiege bis zur Bahre

Sein oder Nichtsein

Sinn und Unsinn

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt

Macht und Ohnmacht

Der Teufel und der liebe Gott

Träume, Trends, Tragödien

Soll und Haben

Krieg und Frieden

Denn sie wissen nicht, was sie tun

Schuld und Sühne

Freud und Leid

Gift und Galle

Epilog

Prolog

Ist Ihnen der Name Heine ein Begriff? Gemeint ist hier natürlich nicht das gleichnamige Versandhaus, das Klamotten und sonstigen Kram per Katalog vertreibt. Die Rede ist hier von dem deutschen Dichter Heinrich Heine, der, wie kaum ein anderer Poet, seinen Landsleuten den Spiegel vors Gesicht gehalten und ihr Blut bisweilen zum Kochen gebracht hat. Und das nicht nur zu seinen Lebzeiten, sondern auch und gerade nach seinem Tod. Ob in der Ära des größenwahnsinnigen letzten deutschen Kaisers, der frustriert im Exil landete, oder des noch größenwahnsinnigeren großdeutschen Führers, dessen großdeutsches Reich gerade mal zwölf Jahre bestand und der sich vor lauter Feigheit selbst ins Jenseits beförderte: stets von Neuem wurde Heine öffentlich an den Pranger gestellt – vermutlich aus Furcht davor, der Genius könnte wieder zum Leben erweckt werden und mit seinen Streitschriften Unruhe stiften.

Tatsache ist, dass kein anderer so scheinbar widersprüchlich agierte, wobei das eine das andere nicht zwangsläufig ausschließen musste. Dass er in jüngeren Jahren ein Romantiker war, der die Herzen vieler Zeitgenossen im Sturm eroberte, stellt nicht unbedingt einen Widerspruch dar, nur weil er in reiferen Jahren die Unzulänglichkeiten seiner Mitmenschen erkannte und zum nationalen Spötter avancierte. Dass er Goethe in Weimar ehrfurchtsvoll um eine Besuchserlaubnis bat und von dessen kühler Behandlung ihm gegenüber enttäuscht war, steht nur scheinbar imGegensatz zu seinen polemischen Attacken gegen Platen, dessen Homosexualität er öffentlich brandmarkte, nachdem sich dieser durch antisemitische Ausfälle hervorgetan hatte. Dass er an schönen Frauen Gefallen fand und dabei auch Niederlagen einstecken musste, war nicht gezwungenermaßen damit unvereinbar, dass er in der Rolle eines Revolutionärs die von Adligen beherrschte kleinkarierte Welt – wenn auch nur mit den Waffen seiner Worte – verändern wollte.

Heine, das Enfant terrible zumindest der spießigen Preußen, war einem ständigen Wechsel zwischen Liebe und Hass, zwischen Verehrung und Verteufelung, zwischen Lobgesang und Verleumdung ausgesetzt. Wie kein anderer malträtierte er die Deutschtümelei, die alles Fremdländische in den Dreck zog und Toleranz nur vom Hörensagen kannte. Und ausgerechnet er, der seine Heimat liebte und während seines Exils bitter vermisste, wurde zum Vaterlandsverräter gestempelt – nur weil ihm die vaterländischen Auflagen zuwider waren, die darin bestanden, tunlichst der Obrigkeit zu gehorchen und den Mund zu halten.

Wie sehr er davon träumte, nach jahrelanger Abwesenheit seine Heimat wiederzusehen – wohl wissend, dass er als steckbrieflich Gesuchter in den Tiefen preußischer Niedertracht zu versinken drohte – hat er in seinem Lied Lorelei eindringlich zum Ausdruck gebracht.

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,

Daß ich so traurig bin;

Ein Märchen aus alten Zeiten,

Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,

Und ruhig fließt der Rhein;

Der Gipfel des Berges funkelt

Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet

Dort oben wunderbar,

Ihr goldnes Geschmeide blitzet,

Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme,

Und singt ein Lied dabei;

Das hat eine wundersame,

Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe

Ergreift es mit wildem Weh;

Er schaut nicht die Felsenriffe,

Er schaut nur hinauf in die Höh.

Ich glaube, die Wellen verschlingen

Am Ende Schiffer und Kahn;

Und das hat mit ihrem Singen

Die Lorelei getan.

Während Heine mit der Lorelei, quasi hinter den Zeilen versteckt, seine Sehnsucht nach der Heimat andeutete, wählte er mit dem nicht minder bekannten Gedicht Nachtgedanken einen wesentlich schärferen Ton. Seine Gedanken kreisten einzig und allein um die Mutter, die er seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen hatte. Auf das Vaterland konnte er getrost verzichten. Ganz im Gegenteil: es war ihm so wenig wert, dass er es vorzog, sich an der französischen Heiterkeit und am Anblick seiner Frau zu erfreuen, die ihn von seinen deutschen Sorgen befreite.

Denk ich an Deutschland in der Nacht,

Dann bin ich um den Schlaf gebracht,

Ich kann nicht mehr die Augen schließen,

Und meine heißen Tränen fließen.

Die Jahre kommen und vergehn!

Seit ich die Mutter nicht gesehn,

Zwölf Jahre sind schon hingegangen;

Es wächst mein Sehnen und Verlangen.

[…]

Nach Deutschland lechzt' ich nicht so sehr,

Wenn nicht die Mutter dorten wär;

Das Vaterland wird nie verderben,

Jedoch die alte Frau kann sterben.

[…]

Gottlob! durch meine Fenster bricht

Französisch heitres Tageslicht;

Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen,

Und lächelt fort die deutschen Sorgen.

Man könnte sich jetzt die Frage stellen, was Heine wohl von Deutschland und seinen Bürgern hielte, wenn er heute in das Land seiner Träume, ja eher seiner Albträume zurückkehren würde. Gewiss wäre er erst einmal sprachlos – angesichts der technischen Entwicklung sicher nicht verwunderlich. Keine Kutschen auf den Straßen, bei deren holpriger Fahrt die Knochen einem Härtetest unterzogen werden; keine schmutzigen Gassen, in denen es nach Fäkalien stinkt; kein Hungern des kleinen Mannes, der sich mit einem Laib Brot begnügen muss; kein Schuften der Leute fast rund um die Uhr, was den Schlaf zum Luxus werden lässt. Stattdessen Autos, mit denen man zehnmal schneller unterwegs ist als damals; saubere Straßen mit unterirdischer Kanalisation; Delikatessen aus aller Herren Länder, die sich viele Menschen – wenn auch nicht täglich – leisten können; eine Fünf-Tage-Woche mit höchstens vierzig Stunden Arbeitszeit, die für reichlich Freizeit sorgt.

Und dennoch müsste er feststellen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Das gewaltige Verkehrsaufkommen verpestet die Luft, die das Atmen erschwert und die Umwelt schädigt; die Wohlstandsgesellschaft produziert tonnenweise Müll, dessen Beseitigung kaum noch bewältigt werden kann; Flugzeuge verschleudern riesige Mengen Treibstoff, um Lebensmittel aus fernen Ländern heranzukarren, womit die jahreszeitlich bedingte Ernte im eigenen Land ad absurdum geführt wird; und die gewonnene Freizeit wird zum Stressfaktor, weil die Leute immer und überall dabeisein müssen, um kein scheinbar wichtiges Ereignis zu versäumen.

Und die Menschen selbst? Hat sich die Mentalität der Deutschen gegenüber ihren preußischen Vorfahren geändert? Ist ihr Charakter ein besserer geworden? Lassen wir die Fragen vorerst offen. In den späteren Kapiteln werden Sie mehr darüber erfahren, wie Heine seine Landsleute von heute einschätzen würde. Zunächst einmal sollen Sie mehr über das Leben und Wirken diesen großen deutschen Dichters und Spötters der Nation erfahren.

*

Heine erblickte am 13. Dezember 1797 als Harry Heine in Düsseldorf das Licht der Welt – einer Welt, die ihm während seines ganzen Lebens mehr Schatten als Licht bescheren sollte. Schlimmer noch: sein Dasein wurde zu einem einzigen Höllenspektakel, wie er es einmal selbst bezeichnete, das sogar über seinen Tod hinaus anhielt. Die Bedingungen für ihn als Juden waren in dieser Stadt nicht ganz so ungünstig wie in anderen Teilen des Landes, wo viele seiner Glaubensgenossen in Ghettos hausen mussten. Ein Vorteil für ihn und seine Familie war es wohl auch, dass Düsseldorf während seiner Jugend – bis auf eine fünfjährige Unterbrechung – unter französischer Verwaltung stand. Erst 1815 fiel die Stadt an das ungeliebte Preußen.

Seine Mutter Betty Heine nannte er die Oberleitung seines Lebens, deren Steckenpferd es war, für eine ordentliche Erziehung ihres Sohnes zu sorgen – eine Erziehung im gut bürgerlichen Sinne – mit dem Ziel, einen angesehenen Beruf zu ergreifen. Einen Dichter aus ihm zu machen, war das letzte, was sie anstrebte. Und doch konnte sie ihn nicht davon abhalten. Dafür taten ihr die nachfolgenden drei Kinder den Gefallen, etwas Ordentliches aus sich zu machen – eine in konservativen Kreisen damals übliche Denkweise.

Seine drei Jahre jüngere Schwester Charlotte, mit der er ein besonders inniges Verhältnis pflegte, heiratete später einen renommierten Hamburger Kaufmann und wurde fast einhundert Jahre alt. Hingegen gab es zwischen ihm und seinen beiden jüngeren Brüdern gelegentliche Spannungen, die von der Mutter geschlichtet werden mussten. Der acht Jahre jüngere Gustav, ebenfalls mit einem langen Leben von immerhin achtzig Jahren gesegnet, landete als Offizier beim österreichischen Militär und brachte es als Herausgeber einer Zeitung zu Wohlstand. Der zehn Jahre jüngere Maximilian, der am Ende auch noch die Siebzig überschritt, trat als Militärarzt in den Dienst des russischen Zaren. Beide Brüder machten als Juden eine beachtliche Karriere, die letztlich sogar im Adelsstand endete. In den Augen der Mutter und der gesamten Verwandtschaft war Sohn Harry damit der Außenseiter der Familie. Dass er noch zu Lebzeiten und über den Tod hinaus Ruhm erntete, während die übrigen Familienmitglieder historisch keine Bedeutungerlangten, war eine Sichtweise, die seiner Sippe völlig fremd blieb.

Sein Vater Samson Heine war, wie die meisten seiner Vorfahren, Kaufmann mit einem eigenen Geschäft. Als Geschäftsmann taugte er aber wenig. Seinen Handel mit Modewaren musste er nach zweiundzwanzig Jahren wieder aufgeben. Und dennoch hatte Heine eine besondere Beziehung zu seinem Vater – vielleicht gerade deswegen, weil dieser, wie er selbst, keinen Wert auf eine große Karriere legte.

Enge Beziehungen bestanden darüber hinaus zu weiteren Personen innerhalb der Verwandtschaft. So zum Beispiel zu Simon van Geldern, einem Bruder seiner Mutter. Die Bibliothek des Onkels und eine Dachkammer in dessen Haus wurden zu Heines Zufluchtsstätte, in der er sich nicht nur geistig ausleben, sondern auch von einem Vorfahren träumen konnte, der ebenfalls Simon van Geldern hieß und der Morgenländer genannt wurde. Dieser Abenteurer war ständig auf Reisen, meistens im Orient, und scherte sich einen Dreck um die Regeln einer Gesellschaft, die ihm suspekt war – worin sich Großonkel und Großneffe offenbar glichen. Jedenfalls erkannte er jetzt, dass er nicht das einzige schwarze Schaf der Familie war.

Von entscheidender Bedeutung sollten auch die Bande zu einem anderen Onkel werden: nämlich zu Salomon Heine, dem jüngeren Bruder seines Vaters, der ein eigenes Bankhaus betrieb und als das unumstrittene Familienoberhaupt fungierte. Er finanzierte zunächst Heines beruflichen Werdegang – erst die Banklehre, dann ein Manufakturwarengeschäft und schließlich sein juristisches Studium. Doch auch später musste er seinem Neffen immer wieder aus finanziellen Nöten heraushelfen, was auf Dauer zwangsläufig zu einer gewissen Abhängigkeit führte. Die Spannungen, die nach dem Tod des Onkels wegen seines Pensionsstreits mit dem Vetter Carl Heine entstanden, führten dazu, dass er seine Verwandtschaft schlichtweg als Lumpenpack bezeichnete.

*

Heine besuchte zunächst eine Kinderschule, danach eine jüdische Privatschule und schließlich die städtische Grundschule, bevor er auf dem Lyzeum landete. Was die Zeit vor seinem Eintritt in die höhere Lehranstalt betraf, erinnerte er sich später nur noch an die ersten Prügel, die ihm sein Klassenlehrer verabreicht hatte. Am Lyzeum hingegen prägten ihn nachhaltig zwei seiner Lehrer: zum einen Jean Baptiste Daulnoy, der ihn in der französischen Sprache, so zum Beispiel auch in der Verslehre unterrichtete – Kenntnisse, die sich im Verlauf seines lyrischen Schaffens auszahlen sollten; zum anderen Dr. Aegidius Jacob Schallmayer, bei dem er die Grundlagen der Philosophie kennenlernte, was ihm jene kritische Geisteshaltung einbrachte, die fortan zum Leitmotiv seines eigenen Denkens wurde und ihm sein Leben lang nichts als Ärger einbrachte.

Weil das Geschäft seines Vaters schon seit einiger Zeit in großen Schwierigkeiten steckte und dringend Unterstützung benötigte, sollte Heine eine kaufmännische Ausbildung absolvieren. Also verließ er das Lyzeum vorzeitig, offenbar ohne Reifeprüfung. Aus den Quellen geht dies jedenfalls nicht eindeutig hervor. Er wechselte zur Handelsschule, wo er sich unter anderem mit Buchführung herumschlagen musste. Die Praxis wollte ihm sein Vater vermitteln. Doch all diese Anstrengungen, ihn auf ein ordentliches Berufsleben vorzubereiten, waren ebenso für die Katz wie die Begleitung seines Vaters auf die Handelsmesse in Frankfurt am Main und zwei dort begonnene Praktika. Als letzten Ausweg sahen die Eltern nur noch den Versuch, ihren Sohn in eine Banklehre beim erfolgreichen Onkel Salomon in Hamburg zu schicken, die dieser seinem Neffen auch gewährte. Das bald darauf eröffnete Manufakturwarengeschäft Harry Heine & Comp. konnte aus dem leidenschaftlichen Dichter allerdings auch keinen erfolgreichen Kaufmann machen und wurde erwartungsgemäß bereits nach zehn Monaten wieder aufgelöst.

Der Onkel höchstpersönlich plante nun eine neue Karriere für den in merkantilen Angelegenheiten lustlosen Neffen. Er sollte ein juristisches Studium aufnehmen. Er schickte ihn zunächst an die Universität Bonn. Bald folgte ein Wechsel nach Göttingen, wo er wegen eines Duells für ein halbes Jahr von der Hochschule flog. Später setzte er sein Studium in Berlin fort, ehe er erneut in Göttingen landete. Doch während seiner gesamten Studienzeit, in der er Stammgast in den Universitätsbibliotheken war, beschäftigte er sich mit allen möglichen Wissenschaften, nur nicht mit der Juristerei. Für ihn war der ganze Paragraphenkram nichts weiter als eine Art Rechtfertigungswissenschaft imDienste des Staates. Dennoch legte er sein juristisches Staatsexamen mit der Note drei ab und promovierte sogar zum Dr. jur. Genützt hat ihm die ganze, wenn auch nur halbherzige Paukerei nichts – auch nicht der Übertritt zum protestantischen Glauben, von dem er sich bessere Berufsaussichten erhoffte. Denn weder die geplante Anwaltstätigkeit noch die Bemühung um eine Stelle als Ratssyndikus fünf Jahre später – beides in Hamburg – waren von Erfolg gekrönt. Auch das Vorhaben, in München eine Professur zu erhalten, endete wie das Hornberger Schießen.

*

Heines Laufbahn als Dichter und Schriftsteller stand für ihn im Grunde genommen von vornherein fest. Zu sehr fühlte er sich der literarischen Arbeit verbunden. Dass er dabei ständigen Repressalien ausgesetzt war, hing mit der damaligen Zeit zusammen. Von der Zensur bis zum Verbot seiner Werke geplagt, war der Gang ins Pariser Exil nur die logische Konsequenz. Die engstirnige und kleingeistige Gesellschaft in einem Preußen, dem jeglicher Gedanke an eine Erneuerung zuwider war, war ein schlechter Nährboden für eine Literatur, die der Aufklärung dienen sollte.

Zu Beginn seines Schaffens lag der Schwerpunkt seiner Arbeit in der Lyrik. Nach romantischen Gedichten in der Frühphase verlegte er sich mehr und mehr auf spöttische Verse. Er war geradezu ein Meister in der Mischung aus kritischer Betrachtung und ironischer Formulierung. Alle seine Gedichte ordnete er Gedichtgruppen und -zyklen zu.So entstanden das Buch der Lieder, die Neuen Gedichte, der Romanzero und späte Gedichte aus dem Nachlass. Absolute Höhepunkte seines lyrischen Werkes wurden aber die Versepen Deutschland. Ein Wintermärchen und Atta Troll. Ein Sommernachtstraum. Erwähnenswert ist noch, dass seine frühe Lyrik in beinahe zehntausend Vertonungen Eingang in die Musik fand. Namen berühmt gewordener Komponisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, Franz Liszt oder Richard Wagner sollen nur stellvertretend für andere Musiker von hohem Rang genannt werden.

Mit zunehmendem Alter widmete er sich verstärkt der Prosa. Sein eigenwilliges Schreibprinzip setzte sich aus fiktiven Treffen, messerscharfen Beobachtungen, eigenen Erlebnissen und einem Schuss Selbsterkenntnis zusammen. So entstanden im Laufe der Zeit die Reisebilder I-IV, die Französischen Zustände, der Salon I-IV, die Romantische Schule, Ludwig Börne. Eine Denkschrift, der Doktor Faust. Ein Tanzpoem, Vermischte Schriften I-III und das MemoirenFragment. Unter den Reisebildern sind vor allem seine Beschreibungen der Harzreise, des Aufenthalts an der Nordsee und der Reise nach Italien unvergesslich geblieben. Zu den bekanntesten Schriften des Salon gehören der Rabbi von Bacharach und die Elementargeister, zu denen der Vermischten Schriften die Geständnisse und Lutetia. Nicht zu vergessen sind die zahllosen Briefe, die er an seine Familie sowie an Freunde und Bekannte geschrieben hat. Auch mit seinem Verleger Julius Campe pflegte er eine umfangreiche Korrespondenz.

Seine Versuche, mit Dramen Erfolg zu haben, fielen buchstäblich ins Wasser. Die Uraufführung des Almansor in Braunschweig endete in einem Pfeifkonzert, und William Ratcliff machte auch keine Furore. Von diesen Misserfolgen frustriert, gab er seine Aktivitäten als Theaterautor auf und legte die erfolglosen Stücke zu den Akten.

Neben einer Reihe von Buchveröffentlichungen brachte er auch zahlreiche Artikel in Zeitungen und Zeitschriften heraus. Dazu zählten: seine Arbeit als Redakteur der Neuen allgemeinen politischen Annalen des Barons Johann Friedrich von Cotta in München; die Korrespondententätigkeit für die Allgemeine Zeitung in Augsburg, die sich ebenfalls in von Cottas Besitz befand, und von der er sich vorübergehend wegen Zensurschwierigkeiten verabschiedete, bevor er acht Jahre später die Arbeit für mehrere Jahre wieder aufnahm; und nicht zuletzt die französische Berichterstattung über Deutschland mit einer Artikelserie in L'Europe littéraire in Paris.

Eine Auswahl aus Heines Lyrik und Prosa, in der er nicht nur Erkenntnisse aus seiner Zeit zum Besten gab, sondern gelegentlich auch Voraussagen für die Zukunft wagte, werden Sie in den auf den Prolog folgenden Kapiteln noch kennenlernen.

*

Heine war sechzehn Jahre alt, als er in Düsseldorf seine erste jugendliche Liebe kennenlernte. Die vier Jahre jüngere Josepha Edel, die er ihrer roten Haare wegen das rote Sefchennannte, war die Tochter eines Scharfrichters. Nach seinen Beschreibungen muss sie ausgesprochen schön gewesen sein, wobei ihn wohl am meisten die großen dunklen Augen und der Mund mit den schmalen Lippen faszinierten. Als Scharfrichter stand ihr Vater mit der Familie noch weiter im Abseits der Gesellschaft als dies bei dem Juden Heine der Fall war. Umso mehr hatte er das Bedürfnis, sie zu küssen – nicht nur aus Zuneigung, sondern auch als Verhöhnung des spießigen Bürgertums mit seinen vorgefassten Meinungen. Damit war er bereits als Jugendlicher zu einem Rebell gegen alles Althergebrachte geworden.

Während seiner Banklehre beim Onkel in Hamburg, an dessen privaten Empfängen er teilnehmen musste, die ihn aber sichtlich langweilten, schielten so manche schöne Mädchen nach ihm, wobei offenbar auch die Mütter schon Pläne für ihre Töchter geschmiedet hatten – war der Auserwählte doch ein Neffe des großen Bankiers. Aber Heine war sich im Klaren darüber, dass die nach ihm lechzenden Blicke nur den schnöden Mammon im Visier hatten. Sie konnten natürlich nicht wissen, dass er unvermögend war und als Erbe von Hamburgs Rothschild ohnehin nur sein Vetter Carl in Frage kam.

Verliebt hatte er sich hingegen in Amalie Heine, bei der es sich um eine der vier Töchter seines Onkels handelte. Die zwei Jahre jüngere Cousine weckte anfangs Hoffnungen in ihm, aber keine Illusionen. Schließlich spürte er, dass sie seine Liebe nicht erwiderte und ihn letztlich gar zurückwies. Dieses schmerzhafte Erlebnis musste er ersteinmal verdauen. Aber immerhin war er damit um eine Erfahrung reicher geworden.

Der Wendepunkt kam erst sehr viel später in seinem Pariser Exil, als er Augustine Crescence Mirat begegnete. Die achtzehn Jahre jüngere Französin, die er Mathilde nannte, wurde seine große Liebe, die bis zu seinem Tod Bestand hatte. Beide lebten sieben Jahre in wilder Ehe zusammen, was im biederen Deutschland undenkbar gewesen wäre. Erst im Alter von dreiundvierzig Jahren heiratete Heine seine Mathilde. Das Zusammenleben muss bisweilen recht aufregend gewesen sein. Die Frohnatur, die seine noch dazu sehr lebhafte Frau war, bereitete ihm große Freude, wie er Freunden gegenüber stets versicherte. Und dass sie von seiner Arbeit nichts verstand, scheint ihn keineswegs gestört zu haben. Daran Anstoß genommen haben nur ein paar Leute, bei denen der Schein mehr Gewicht hatte als das Sein und deren Verstand nicht mit der Höhe des Intelligenzquotienten, sondern allenthalben mit der des Bankkontos gemessen werden konnte.

Trotz der leidenschaftlichen Liebe zu Mathilde kreuzte kurz vor seinem Tod eine andere Frau in seinem Leben auf, was auf seine Ehe aber keinen Einfluss hatte. Er lernte sie als Elise Krinitz kennen, als Camilla Selden brachte sie später ein Erinnerungsbuch über Heines letzte Tage heraus. Er nannte sie mouche, was übersetzt Fliege heißt. Sie las dem inzwischen Schwerkranken vor, half ihm bei der Bewältigung seines Schriftverkehrs und unterstützte ihn in Übersetzungsangelegenheiten. Er hatte sich wie ein junger Spund in sie verknallt, wobei nicht sicher belegt ist, ob dieim Grunde genommen harmlose Beziehung von Mathilde nur ignoriert oder gar nicht wahrgenommen wurde. Immerhin inspirierte ihn die junge Frau zu seinen letzten Liebesgedichten.

*

Von Beginn an war Heine bemüht, als Autor in der Öffentlichkeit Anerkennung zu finden. Auf gesellschaftliche Kreise, in denen nur die Macht des Geldes ihre Visitenkarte abgab, konnte er allerdings gut verzichten. Und sich mit Kommilitonen zu treffen, um an gemeinsamen Saufgelagen teilzunehmen, war schon gar nicht sein Ding. Er zog es vor, sich Kreisen anzuschließen, in denen einerseits ein freier Geist herrschte und andererseits auf eine gewisse Bildung Wert gelegt wurde.

Den Anfang machte er in Frankfurt am Main, wo er gemeinsam mit seinem Vater die Freimaurerloge Zur aufgehenden Morgenröte besuchte. Dort verkehrte auch Ludwig Börne, mit dem er in den ersten Pariser Jahren eng verbunden war, ehe ihre Beziehung in Feindschaft überging. Während seines Studiums in der preußischen Hauptstadt sechs Jahre später folgte die Mitgliedschaft im Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden. Seine wichtigsten Bezugspersonen waren dort Eduard Gans, Leopold Zunz und Moses Moser. Und im Pariser Exil nahm er schließlich noch an den Treffen der Saint-Simonisten teil – einer sozialen Bewegung mit religiösen Strukturen aus frühchristlicher Zeit, die aber schon bald verboten wurde.

Eine besondere Rolle in Heines Leben spielten die Salons in Berlin und Paris, in denen sich das literarische Leben abspielte. Sowohl im Salon der Elise von Hohenhausen als auch in dem der Eheleute Rahel und Karl August Varnhagen von Ense, beide in Berlin ansässig, war er ein gern gesehener Gast. In letzterem begegnete er zum Beispiel Adelbert von Chamisso, Friedrich Schleiermacher, Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Alexander von Humboldt. Gleiches gilt für die Pariser Salons. In der französischen Metropole lernte er bedeutende Kollegen seines Gastgeberlandes kennen, unter anderen Honoré de Balzac, Alexandre Dumas und Victor Hugo, ebenso Chopins Lebensgefährtin George Sand.

Nicht minder großen Wert legte Heine auf Freundschaften, von denen allerdings einige in die Brüche gingen. Auslöser war in keinem der Fälle etwa Neid auf den genialen Schriftsteller, sondern vielmehr Verärgerung über den großen Spötter, dessen Geisteshaltung einige beschränkte Weggefährten nicht folgen konnten oder wollten. Typische Beispiele sind hier der Stuttgarter Literaturpapst Wolfgang Menzel sowie die bereits erwähnten Ludwig Börne und Moses Moser. Dagegen hielten die Freundschaften mit dem Düsseldorfer Christian Sethe, dem Lüneburger Rudolf Christiani und dem Hamburger Friedrich Merckel an.

Ein Glücksfall für Heine war natürlich die langjährige Verbindung zu seinem Verleger Julius Campe und dem Rezensenten Karl Immermann: der Wagemut des einen, die ironischen Werke des Dichters in einer Zeit der Bevormundung herauszugeben, auch wenn er sich nicht jederZensur entziehen konnte; das öffentliche Geständnis des anderen, mit diesen Werken etwas Großartiges geschaffen zu haben – beide Männer begleiteten Heine auf seinem langen Weg und bewiesen Zivilcourage. Sie trugen wesentlich dazu bei, dass das durch den Dichter der Lächerlichkeit preisgegebene Preußen zur Zielscheibe des internationalen Spotts wurde.

Noch zwei Namen sollen nicht unerwähnt bleiben, mit denen Heine in Kontakt kam. Wilhelm August Schlegel und Karl Marx. Der in Bonn lehrende Philosoph Schlegel war quasi sein privater Lehrmeister in Poesie und Verskunst – also in allen Fragen, die Metrik und Reim betreffen. Marx, den er erst in Paris kennenlernte, gehörte zu den Herausgebern der Deutsch-Französischen Jahrbücher und des Vorwärts. Für letzteren lieferte Heine diverse Texte, unter anderen das Versepos Deutschland. Ein Wintermärchen und das Gedicht Die schlesischen Weber.

*

Dass Heine seine Heimat sehr am Herzen lag, zeigte sich an seiner Reisefreudigkeit. Er besuchte nicht nur die deutschen Lande, um sie näher zu erkunden; er war vor allem bestrebt, die Schönheit der Natur zu genießen, die ihn stets aufs Neue faszinierte. Zwei großartige Beispiele sind die Harzreise und die Aufenthalte an der Nordsee.

Die Reise in den Harz war umso bemerkenswerter, als er die ganze Strecke zu Fuß zurücklegte: von Göttingen über Osterode und Clausthal-Zellerfeld nach Goslar, dannweiter über den Brocken nach Wernigerode, Eisleben und Halle und von dort wieder zurück nach Göttingen – über Weißenfels, Naumburg, Jena, Weimar, Erfurt, Gotha, Eisenach und Kassel. Auch heute findet man – trotz der von Motoren beherrschten Mobilität – noch wackere Leute, die derartige Entfernungen per pedes bewältigen. Aber das hat eher Seltenheitswert. Apropos: in Weimar kam es zu der bereits erwähnten Begegnung Heines mit dem alten Goethe, der ihn nicht gerade mit offenen Armen empfangen hatte. Festzuhalten bleibt, dass der Spötter selbst eine Strapaze wie die Besteigung des Brockens mit Humor zu würzen wusste, als er in der Wirtsstube des Brockenhauses den folgenden Vierzeiler ins Gästebuch schrieb:

Viele Steine,

Müde Beine,

Aussicht keine.

Heinrich Heine.

Während die Wanderung durch den Harz ihm nicht nur als einmaliges Naturerlebnis in Erinnerung blieb, sondern auch zur körperlichen Ertüchtigung beitrug, dienten die Nordseeaufenthalte der reinen Erholung. In Cuxhaven und Ritzebüttel sowie auf den Inseln Norderney und Helgoland genoss er das Meer und die Ruhe, erfreute sich aber auch am schönen Geschlecht und an gutem Essen. Überhaupt liebte er das Meer, das eine magische Anziehungskraft auf ihn ausübte – auch während seines Pariser Exils. Immerwieder zog es ihn in die Seebäder Boulogne-sur-Mer und Granville am Ärmelkanal.

Die deutschen Städte, in denen er bis zu seinem Weggang nach Paris die meiste Zeit seines Lebens verbracht hatte, mussten bis auf seinen Geburtsort Düsseldorf sowie mit Abstrichen Bonn und München mit mehr oder weniger schlechten Kritiken vorliebnehmen. Die größte unter ihnen, die Hauptstadt Berlin, stellte er als eine Art Kuriositätenkabinett dar; die nächst große Metropole Hamburg schilderte er als Mischung aus Rechenstube am Tage und Bordell bei Nacht; in Frankfurt, wo sich schon damals alles ums Geld drehte, verabscheute er das berühmt-berüchtigte Judengetto; und an Göttingen ließ er überhaupt kein gutes Haar. Vor allem die Zustände an der dortigen Universität, die Horden der Burschenschaftler mit ihren überholten Sitten und Gebräuchen sowie die allem Neuen gegenüber feindlich eingestellten Professoren überzog er mit beißendem Hohn und Spott.

Wie sehr er dennoch an seiner Heimat und vor allem an der Familie hing, zeigte sich insbesondere während seines Pariser Exils. Zweimal nahm er die Unbilden einer Reise nach Hamburg auf sich – einmal ohne und einmal mit Mathilde, wobei er sich der Gefahr einer Verhaftung durchaus bewusst war. Aber die Sehnsucht nach der alten Mutter hielt ihn nicht davon ab, dieses Risiko einzugehen. Auf seiner ersten Tour, die teilweise durch preußisches Territorium führte, wagte er aus Angst vor behördlichen Zugriffen kaum zu übernachten. Bei der zweiten Reise war er vorsichtiger, vermied die Durchquerung des ungeliebten Preußen und wählte die weit angenehmere und vor allem sicherere Route per Dampfboot von Le Havre aus.

Der reisefreudige Heine beschränkte sich natürlich nicht allein auf seine Heimat. Auch das europäische Ausland stand auf seinem Plan. So besuchte er Polen, England, die Niederlande, Italien und Frankreich, wo er schließlich hängenblieb.

Heines Bericht unter dem Titel Über Polen sorgte sogar für erhebliche Unruhe, weil der eigenständige Staat Polen gar nicht mehr existierte. Damit brüskierte er Russland, Österreich und Preußen, die sich das Land einfach unter den Nagel gerissen hatten. In England war er zwar von London begeistert und besuchte die Seebäder Brighton und Ramsgate. Aber das Königreich sah er nicht als das Musterland des Parlamentarismus, sondern eher als die Wiege der Ausbeutung, die durch die zunehmende Industrialisierung auf dem Vormarsch war. In den Englischen Fragmenten ist darüber einiges nachzulesen. Auf der Rückreise von England machte er in Tilburg, Rotterdam, Leiden und Amsterdam Station. Seine Italien-Reise war für ihn, wie für viele andere vor und nach ihm, ein besonderes Erlebnis. Über Innsbruck und Bozen gelangte er in das Land, wo nicht nur die Zitronen blühen. Die Route auf dem Hinweg führte ihn über Verona, Brescia, Bergamo, Mailand, Genua, Livorno und Lucca nach Florenz. Auf dem Rückweg ging es über Bologna, Ferrara und Padua nach Venedig. Seine Eindrücke hat er in der Reise von München nach Genua, in Die Bäder von Lucca und Die Stadt Lucca eindrucksvoll beschrieben. Frankreich schließlich wurde zu seinem letzten Zuhause. Indem schon damals als Metropole von Weltrang geltenden Paris verbrachte er die letzten fünfundzwanzig Jahre seines Lebens. In den Französischen Zuständen hat er seine Eindrücke verarbeitet, in denen er unter anderem über die Rivalität zwischen deutschem Unverstand und französischem Leichtsinn berichtete.

*

Heines körperliche Gebrechen meldeten sich zum ersten Mal 1838 in Paris, als ihm ein Augenleiden Probleme bereitete. Nachdem er drei Jahre später bei einem Duell durch einen Streifschuss an der Hüfte verletzt worden war, stellten sich Jahre danach weitere Beschwerden ein. Heute ist bekannt, dass er unheilbar erkrankt war. Ob die Krankheit eine Folge der Verletzung bei besagtem Duell war oder ob er an der Syphilis litt, wovon er selbst überzeugt war, konnte nie eindeutig belegt werden. Vermutlich hing die Erkrankung auch mit den 1844 nach Salomon Heines Tod einsetzenden Erbstreitigkeiten zusammen. Auf jeden Fall wurde sein Leiden immer schlimmer. Neben den Augenproblemen setzte eine Lähmung der linken Hand ein. Halb blind und abgemagert wurde er zunehmend bettlägerig. Damit hatte die von ihm selbst so bezeichnete Matratzengruft begonnen. Man schrieb anno 1848. Heine war gerade mal fünfzig Jahre alt.

Sein unaufhaltsames Dahinsiechen dauerte ganze acht Jahre. Die Krankheit verschlang immense Summen für Arzthonorare, eine Pflegerin und Medikamente. SeineGeldmittel gingen langsam, aber sicher zur Neige. Die finanzielle Rettung kam schließlich in Gestalt seines Verlegers Julius Campe, der ihm einen Vertrag mit einer stattlichen Summe anbot. Am Ende konnten die erforderlichen Gelder für seine Behandlung aufgebracht werden. Auch Mathilde war nun für die Jahre nach seinem Tod weitgehend abgesichert, was Heine als seine Herzensangelegenheit betrachtete. Immerhin blieb sie bis zu seinem Ableben treu an seiner Seite, selbst wenn sie die Pflege nicht allein bewältigen konnte und Hilfe benötigte. Am Morgen des 17. Februar 1856 starb der große deutsche Dichter, dessen Werk bis in unsere Zeit die Gemüter bewegte und dessen Tod nicht dazu beitragen konnte, den Spötter der deutschen Nation zum Schweigen zu bringen.

Drei Tage später wurde Heine auf dem Friedhof Montmartre beigesetzt. Selbst der Abschied von dieser Welt, in der er mehr Schatten als Licht erlebt hatte – er nannte es sein Höllenspektakel – war typisch für ihn und alles andere als eine den gesellschaftlichen Gepflogenheiten entsprechende Trauerfeier. Er hatte nämlich testamentarisch verfügt, dass kein Pfarrer anwesend sein und auch keine Reden geschwungen werden durften. Auf jeglichen Firlefanz sollte verzichtet werden. Damit war er sich auch in der Stunde des Todes treu geblieben.

*

Würde Heine heute, einhundertfünfzig Jahre nach seinem Tod, Deutschland besuchen, würde er mit Sicherheitdas gleiche tun, was er schon zu Lebzeiten getan hatte: den Leuten aufs Maul schauen und sich einen feuchten Kehricht darum scheren, was gesagt werden darf und was nicht. Er würde sich auch diesmal keinen Maulkorb anlegen lassen, nur damit er des lieben Friedens willen keinen Anstoß erregt und womöglich irgendjemandem auf die Füße tritt. Und mit der gleichen Konsequenz würde er durch das Land ziehen, das Geschehen um ihn herum aufmerksam beobachten, in Quellen nach Hintergrund-Informationen suchen und das ganze Spektrum höchst seltsamer Sachverhalte und Handlungen auf die übliche ironische Art und Weise kommentieren. Seine Landsleute müssten sich warm anziehen, ja sogar ein dickes Fell mitbringen, wenn sie nicht, Mimosen gleich, die beleidigte Leberwurst spielen oder, Fanatikern gleich, sich in Hasstiraden ergehen wollten. Heines Spott würde nur noch größer ausfallen.

Nehmen wir jetzt mal an, Heine käme tatsächlich zu Besuch, würde sich über einen längeren Zeitraum in Deutschland aufhalten und nach seiner Rückkehr ins Jenseits mir als Verfechter seiner Philosophie Briefe schreiben, in denen er seine Eindrücke schildert. Dann wäre meine Empfehlung, dass Sie sich einfach überraschen lassen. Genießen Sie die folgenden Kapitel. Lesen Sie die amüsanten Auszüge aus seinem Werk, in dem er schon damals zu Dingen Stellung genommen hat, mit denen wir heute noch konfrontiert werden. Geben Sie sich einfach dem puren Vergnügen hin, denn Lachen ist gesund. Und sollten Sie sich persönlich angegriffen oder auf den Arm genommen fühlen, ereifern Sie sich nicht. Überlegen Sie lieber, ob Siemanche Ihrer Gewohnheiten ändern beziehungsweise Ihre Einstellung überdenken sollten. Die Erfahrung, die letztlich die Grundlage jeder Satire ist, zeigt, dass der Mensch niemals lächerlich gemacht wird, sondern sich allenfalls selbst lächerlich macht. Diesen Grundsatz sollten Sie beherzigen – nicht nur bei der Lektüre von Heines Werk, sondern auch derjenigen seiner Gedanken zu den Ereignissen nach seiner Zeit und den Zuständen in der Gegenwart.

Adam und Eva

Teuerster S.!

Mein Gott, bin ich Ihnen dankbar, dass Sie zu meinem hundertfünfzigsten Todestag meiner gedenken und dazu beitragen, meinen Namen in den Köpfen derer einzugravieren, die noch immer nicht von ihrer Deutschtümelei ablassen können. Es erfüllt mich mit Genugtuung, hundertfünfzig Jahre nach meinem irdischen Ableben den Menschen von heute das anzutun, was ich schon zu Lebzeiten mit Vergnügen getan habe: ihnen ins Gewissen zu reden – wohl wissend, dass manche schon in jungen Jahren von einer Art Demenz befallen sind, die jeden Versuch, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, im Keim erstickt.