Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

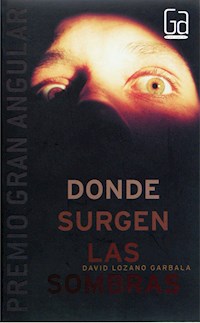

- Herausgeber: Ediciones SM España

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Gran Angular

- Sprache: Spanisch

En la España de la Inquisición, un joven pretende salvar la vida de su padre infiltrándose en el Santo Oficio con una identidad falsa. Sin embargo, las exigencias de la institución pondrán en peligro su objetivo, su integridad e incluso su propia vida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 412

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

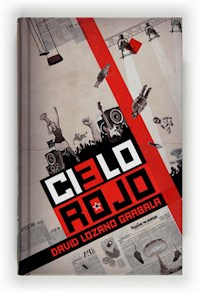

HEREJÍA

DAVID LOZANO GARBALA

«[…] todo hereje o cismático ha de tener parte con el Diablo y sus ángeles en las llamas del fuego eterno […]».

Por exigencias de la propia narración, me he tomado la libertad de alterar determinados aspectos de la ambientación histórica.

DAVID LOZANO

PRIMERA PARTE

Zaragoza, año del Señor de 1493

–Ginés de Alcoy –comenzó el inquisidor, volviéndose hacia él–, debéis intervenir. ¡Haced hablar al reo!

Tanto fray Agustín de Saviñán como los dos verdugos se apartaron para dejarle espacio. Ante él quedó ahora la maltrecha figura del prisionero. El hombre lo miraba, tendido sobre una tabla de madera que habían colocado en el centro de la sala.

Ginés quiso eludir ese gesto que no se apartaba de su semblante, aquella súplica que se hundía en sus entrañas. En los ojos del detenido podía leer una acusación que le perseguiría durante cada noche a partir de entonces.

Tú eres tan culpable como ellos. Mi sangre te convertirá en cómplice.

–Tomad, señor.

Uno de los carceleros le tendió el látigo que se había estado empleando con el prisionero hasta abrirle la piel. A continuación, hicieron girar el cuerpo del reo hasta colocarlo boca abajo sobre la pieza de madera.

–Adelante, Ginés. Proseguid vos.

El inquisidor quería verlo en acción. Aquella encerrona constituía una prueba más a la que se le sometía para comprobar si estaba a la altura del puesto que acababa de ocupar. Y él había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora.

El joven Ginés de Alcoy cogió aire, empuñó el látigo y avanzó unos pasos hasta situarse frente al detenido. Procuraba exteriorizar una convicción que no sentía. A su espalda, fray Agustín de Saviñán no dejaba de estudiar cada movimiento.

Me está evaluando. No me puedo permitir decepcionarle. Todo está en juego.

El prisionero alzó entonces la cabeza. En su rostro aún brillaba una dignidad que el dolor no había logrado borrar. Ginés maldijo su aplomo: hubiera preferido castigar a un cobarde.

Dejó de pensar. El único modo de superar aquel trance consistía en impedir que los remordimientos se abriesen paso en su conciencia. Tenía que actuar con la mente muy lejos de aquella pesadilla. Levantó el brazo. A los pocos segundos descargaba el primer golpe, que restalló en sus oídos. Ni siquiera pestañeó mientras sentía cómo el dolor infligido en el cuerpo del detenido parecía transmitirse al suyo. Notó la mordedura del cuero fluir por sus venas hasta alcanzarle el corazón. Los gemidos del detenido le quemaban por dentro. Él también moría un poco con cada golpe. Quiso huir.

–Continuad –ordenó el inquisidor–. Más fuerte.

Ginés de Alcoy volvió a obedecer. Dos, tres, cuatro veces más. La rabia que sentía hacia sí mismo impulsaba cada nuevo latigazo, que caía sobre heridas abiertas. El sudor y la penumbra disimulaban sus lágrimas.

–¡Confesad, hereje! –gritó el muchacho–. ¡Salvad vuestra alma!

Continuó flagelando al prisionero hasta que fray Agustín de Saviñán le indicó con un gesto que se detuviera.

El inquisidor, que se había adelantado, aproximó su rostro hasta situarlo a escasos centímetros de las facciones del torturado, que no reaccionó. La cabeza de este –cubierta de una pátina de inmundicia y sangre– colgaba ya sin fuerzas para sostenerse sobre los hombros. Sus ojos, cercados de piel ennegrecida, apenas apreciaron el movimiento del religioso.

No resistiría mucho más.

Seis días de interrogatorios, sometido sin descanso a vejaciones, habían reducido su figura a un esqueleto. Su cara se mostraba ahora surcada de profundas arrugas provocadas por los espasmos de dolor.

–¿Persistís en vuestra terquedad? –preguntó Saviñán–. Tenemos testimonios de vuestros ritos prohibidos, Juan de Peralta.

Pero aquel hombre no reaccionaba ya ni a la mención de su propia identidad.

–Confesaréis –terminó susurrando el inquisidor, aún con la cara junto a la del prisionero–. Tarde o temprano, confesaréis.

La atmósfera de los calabozos derramaba sobre el semblante del dominico unas sombras que afilaron sus pómulos, otorgando a su sonrisa un aire diabólico.

Disfrutaba.

El religioso se giró entonces hacia los verdugos.

–¡Al potro!

El detenido fue llevado en volandas hasta una máquina que contaba con dos grandes ruedas de madera que giraban sobre sus ejes en direcciones opuestas. A ellas engancharon las extremidades del hombre, ante el gesto espantado de Ginés.

¿Qué nuevo horror iba a presenciar ahora?

A una señal del inquisidor, los verdugos comenzaron a impulsar los engranajes de las piezas circulares de aquel ingenio. El cuerpo del hombre comenzó a estirarse con calculada lentitud, mientras el recluso iniciaba su letanía de gritos y súplicas al sentir los primeros tirones.

El dominico, que permanecía al lado del reo, sintió una repentina humedad en la mejilla. Se llevó los dedos hasta ella para descubrir con asco el rastro de una salpicadura de saliva. Apartándose, se limpió con un pañuelo.

Fray Agustín de Saviñán alzó entonces una mano, lo que detuvo la maniobra de sus servidores.

–Juan de Peralta, ¿os obstináis en declarar que no sois un falso converso, un hereje? ¿Negáis haber celebrado ceremonias judías?

El prisionero le miraba sin pestañear. Lo único que brotó de sus agrietados labios fue un suspiro, un estertor.

–¿Mantenéis vuestra inocencia? –repitió Saviñán–. ¡Confesad, por vuestra salvación eterna!

Al inquisidor siempre le impresionaba la resistencia de algunos pecadores. ¿Cómo podían ser tan tercos? Supuso que el demonio dotaba de poderosas armas a sus fieles.

Un carraspeo sonó a su espalda.

Fray Agustín de Saviñán se volvió, molesto.

–Ilustrísima –se dirigió a él uno de los verdugos–, creo que está muerto.

El dominico tardó en asumir aquel hecho que ahora se ofrecía evidente a sus ojos. Ante él, sobre el potro de tormento, lo único que permanecía tendido era un cadáver, los restos de un próspero comerciante denunciado por un vecino dos semanas atrás.

Fray Agustín de Saviñán golpeó la pared con un puño.

No habían logrado sacarle ninguna información útil.

–¿Qué… qué hacemos? –preguntó el otro torturador en voz baja, temeroso de importunarle.

Saviñán lo decidió al momento.

–Se inscribirá en el acta que Juan de Peralta confesó su culpabilidad antes de morir –dictaminó–. Constará –ahora lanzaba a los verdugos una mirada disuasoria– que durante su agonía reconoció la celebración de rituales judíos.

Quienes le escuchaban abrieron mucho los ojos. Sobre todo Ginés de Alcoy, que apenas pudo reprimir la ira.

–Pero… –repuso uno de los torturadores–. Eso no…

–¡Se hará lo que he dicho! –impuso el dominico–. Y vosotros acataréis mis instrucciones guardando humilde silencio. La lucha contra el pecado –concluyó– exige en ocasiones ciertos… sacrificios. El Señor sabrá ver tras ellos nuestro celo por la virtud y la única verdad.

Los otros hombres bajaron la cabeza.

–Como vos ordenéis, ilustrísima.

El inquisidor juntó las manos en actitud orante.

–Confiemos a Dios el éxito de nuestra misión contra los herejes –murmuró.

Entre las sombras, las pupilas de Ginés destellaban. Se había visto arrastrado a participar en ese crimen, pero juró por lo más sagrado que el religioso pagaría por la mentira que iba a sustentarse sobre aquel cadáver. Una mentira más.

I

El chasquido leve de unas pisadas que se aproximaban por las escaleras advirtió a Pedro de Ortuña de que alguien llegaba. En efecto, no tardó en percibir a su espalda el quejido de la puerta que se entornaba y una presencia que se detenía, guardando un respetuoso silencio.

Ortuña, señor de la baronía de Alfajarín, observaba ensimismado la calle desde la ventana de aquella estancia de su palacio. No interrumpió su ocupación a pesar de saberse acompañado. Su figura –alta y robusta a los cuarenta años–, que parecía haber envejecido durante los últimos días, se recortaba contra la claridad de la mañana en la ciudad de Zaragoza.

Siguió mirando a través del arco. No estaba dispuesto a delatar su impaciencia.

Por fin, el criado, venciendo la timidez, llamó su atención:

–Señor.

Pedro de Ortuña se volvió y el joven que aguardaba junto a la puerta alcanzó a distinguir en sus ojos una serena desesperanza, que el noble se apresuró a disimular.

–¿Qué sucede, Martín?

Su voz sonó firme. Erguido, ataviado con elegantes prendas, apoyaba una de las manos en una mesa de madera de roble mientras esperaba una respuesta. En su dedo anular relucía un grueso anillo de oro con el sello de su linaje: una espada central, a cada uno de cuyos lados se distinguía el relieve de una rama de laurel.

El muchacho había bajado la mirada.

–Señor, guardias enviados por la Inquisición se dirigen a esta casa. Se rumorea que fray Agustín de Saviñán ha cursado orden de arresto contra vos. Se os acusa de herejía.

El criado, de unos doce años, hacía visibles esfuerzos por contener las lágrimas. Demasiado joven para mantener la compostura, balanceaba su cuerpo flaco con nerviosismo y respiraba como a trompicones. Sus ojos, bajo desordenados mechones de pelo negro, no parpadeaban.

–Así que ya vienen… –pensó Ortuña en voz alta, al tiempo que se giraba de nuevo para enfrentarse a su reflejo en un espejo encajado junto al ventanal–. Saviñán se ha dado prisa. No esperaba menos de un hombre de Dios.

El criado no captó la ironía en sus palabras.

–Señor –se atrevió a sugerir el chico–, deberíais iros… ahora. O será demasiado tarde. ¿Preparo la montura?

Ortuña esbozó una sonrisa paternal. Qué ingenuidad la de aquel muchacho. Su visión juvenil no alcanzaba a vislumbrar que, en realidad, el cerco se había cerrado. Su tiempo terminaba.

–Huir, jamás –sentenció, envidiando la vida que bullía en la calle, su entorno agitado de campesinos, mercaderes y artesanos–. Podrán privarme de mi patrimonio, de mi libertad, incluso de mi vida. Pero no del honor. Es lo único que la Inquisición no conseguirá arrebatarme.

En su fuero interno, el noble supo que nunca una decisión había sido tan fácil. No huiría… porque de la Inquisición nadie lograba escapar. ¿Adónde hubiera podido ir? Los secuaces del Santo Oficio y sus espías estaban por todas partes. La gente, asustada ante la posibilidad de ser vista como cómplice, denunciaba a los sospechosos al menor recelo, incluso sin fundamento. Y las denuncias siempre prosperaban.

Años atrás, un apellido noble otorgaba cierta protección ante las exigencias eclesiásticas. Pero a medida que la Inquisición iba ganando en influencia, se volvía más osada: ya ni siquiera un título frenaba su insaciable ambición de poder. Tan solo algún vínculo directo con el rey Fernando de Aragón –como el caso de los Santángel, prestamistas del monarca– servía de protección eficaz.

Y él no podía jugar esa baza.

No. El señor de Alfajarín no hubiese llegado muy lejos antes de ser capturado como un perro. Una fuga, además, habría sido utilizada para confirmar la falsa acusación que pesaba contra él, facilitando los oscuros planes de fray Agustín de Saviñán. No. No huiría.

–Pero, señor… Si sale por los establos…

Ortuña cortó al mozo alzando una mano. ¿Salir de su propia casa por la puerta de atrás?

–Martín, tráeme la capa y la espada –dispuso– y ayúdame a cambiarme. Si me buscan, aquí me encontrarán, ataviado como impone mi rango. No es mi conciencia la que debe avergonzarse, sino la suya. Yo me enfrento a la tibia justicia de los hombres, otros tendrán que someterse al rigor de Dios.

El chico obedeció, ahora más tranquilo tras constatar la seguridad en el amo. El noble aún continuó hablando para sí mismo.

… Nada pueden quitarme que me importe. Mi esposa abandonó ya este mundo, y mi hijo Luis se encuentra, por fortuna, muy lejos de aquí, a salvo de los atropellos que el rey está consintiendo en esta tierra para ganarse el favor de Roma.

Había llegado, así, el momento con el que llevaba soñando varias semanas. La pesadilla que había contaminado su reposo se materializaba en ese instante: acudían a arrancarlo de su casa para conducirlo hacia tenebrosas celdas. Le temblaban los labios. En silencio, extrajo de un mueble cercano un cofre y varios documentos notariales –la herencia para su hijo Luis, junto a algunas cartas de préstamo–, que depositó sobre el escritorio. Con parsimonia, se sentó frente a él, preparó un papel y, hundiendo su pluma de ave en el tintero, comenzó a escribir una carta con su exquisita letra de hidalgo. Quedaba poco tiempo y debía dejar todos sus asuntos en orden por si su regreso, tal como era previsible, no se producía.

Quizá esa era la causa por la que, en vez de preparar su fuga, se había entretenido contemplando el resplandor matutino durante aquella jornada. La intuición le había llevado a atesorar el recuerdo de la luz del sol, a acumularla como un valioso equipaje para el camino que se disponía a emprender hacia la prisión del palacio de la Aljafería. Se trataba de una fortaleza de arquitectura árabe situada en las proximidades de Zaragoza, donde tenía su sede y cárcel la Inquisición. Ortuña reunió todo su valor: por muy terribles que fuesen los designios que fray Agustín de Saviñán había reservado para él, no doblegarían su ánimo. Mantendría el rostro alzado, desafiante, con el orgullo que solo nace de la inocencia.

* * *

Ginés de Alcoy había sido convocado a presencia del inquisidor, que aguardaba en sus dependencias del palacio de la Aljafería. El muchacho, inquieto ante el motivo de aquella llamada, no tardó en encontrarse frente a él, que lo estudiaba sin disimulo acomodado en su sillón de terciopelo rojo.

–Me ha gustado vuestro modo de actuar durante el interrogatorio a Juan de Peralta, Ginés –comunicó Saviñán, complacido–. Estáis todavía algo verde, pero he visto en vuestros ojos la fe que busco. Haréis grandes cosas por la Iglesia, sin duda.

Ginés, de pie frente a él, reprimió un suspiro de alivio. Había superado la primera prueba.

–Agradezco vuestro generoso juicio sobre mí, ilustrísima –se limitó a responder.

Saviñán se había dejado engañar, malinterpretando la rabia con que Ginés flagelaba al detenido. El muchacho, sin embargo, no estaba dispuesto a sacarle de su error. Le convenía aquella imagen de fanatismo. Por ese motivo se esforzaba en disimular el resentimiento que acumulaba contra el dominico. Ya llegaría la hora de ajustar cuentas…

–Pero no es eso lo que ha llamado mi atención –añadió de pronto el inquisidor, dando un giro a la conversación.

Ginés contuvo el aliento. ¿De qué podía tratarse? Las sorpresas solían implicar riesgo.

–¿Esto es obra vuestra?

Saviñán le tendía un documento manuscrito, que él reconoció al instante: el informe que había tenido que elaborar para cerrar el proceso contra el mercader fallecido. Ginés, ganando tiempo, procuró sin éxito leer en el semblante de su superior algún signo que le pudiese revelar los pensamientos de Saviñán.

¿Habría cometido algún error al preparar aquel texto?

–Sí, ilustrísima –contestó por fin–. Yo lo he redactado.

De nada servía retrasar su respuesta.

–Qué oculta teníais vuestra habilidad como escribiente, Ginés. El Señor os ha concedido talento para las letras.

Por segunda vez, el muchacho se dejó dominar por el alivio. Falsa alarma.

–Gra… gracias, ilustrísima. No merezco tales palabras.

–Desde luego que sí. Sin duda habéis recibido una excelente educación.

Ginés asintió, procurando aparentar modestia.

–No os equivocáis, ilustrísima. Y estoy dispuesto a emplearla a vuestro servicio.

Saviñán se acarició el mentón.

–Así puede que sea –determinó–. Necesito un secretario, y tengo la impresión de que sois la persona oportuna, a pesar de vuestra juventud.

Ginés supo que un cargo así podía facilitarle mucho las cosas.

–Sería un honor, ilustrísima.

–Más os valdrá no decepcionarme si así lo dispongo –advirtió el dominico–. No me gusta equivocarme.

–No lo haré, ilustrísima.

–De momento, quedáis bajo las órdenes de fray Bartolomé de Ribas, inquisidor del tribunal que yo presido, quien os explicará vuestra primera misión como familiar del Santo Oficio. Ahora retiraos. Mi decisión final os será comunicada a su debido tiempo.

Ginés de Alcoy abandonó la estancia con la mente hecha un hervidero. Su comienzo como servidor de la Inquisición había empezado muy bien. Ahora se trataba de no cometer ningún error.

* * *

El criado Martín oteó el exterior desde la ventana. El barón se encontraba de pie en el centro de la sala, exhibiendo un porte regio ensayado para la ocasión, con una capa de seda sobre los hombros y la espada envainada colgando de su cintura.

–Los soldados han llegado a la plaza, señor.

Qué cerca están ya.

Pedro de Ortuña prestó atención.

–No se les oye –dijo.

Aquella reducida tropa avanzaba en silencio. ¿A qué venía tanta discreción, cuando las fuerzas del Santo Oficio solían exhibirse por el valor ejemplarizante de sus arrestos?

–Señor…

En los ojos del muchacho aún podía leerse un último ruego de que abandonase su actitud digna y escapara. Ortuña no se molestó en intentar explicar al vasallo la importancia del orgullo. Consideró que se trataba de un concepto fuera del alcance del chico, dada su humilde condición. Emitió un suspiro. La sombra de la Inquisición se cernía sobre ellos imponiendo una calma tensa. Una cuenta atrás.

El barón se disponía a dirigirse a Martín cuando llegó hasta ellos un alboroto procedente de la planta baja. Algo sucedía, algo ajeno al inminente encuentro con los guardias del Santo Oficio. Fuera lo que fuese, era muy poco oportuno.

¿Acaso el destino les deparaba todavía más sorpresas?

Ortuña había fruncido el ceño, irritado ante ese ruido que amenazaba con estropear la elegante escena que había preparado para recibir a sus captores.

–¿Qué sucede, Martín?

El aludido se encogió de hombros. Por la escalera subió entonces una criada, una niña regordeta, de apenas diez años de edad, que se apresuró a comunicar las novedades.

–Alguien ha entrado a caballo por los establos, señor. Se dirige hacia aquí.

Ortuña se había quedado con la boca abierta.

–¿Pero quién tiene la audacia de invadir así mi propiedad? ¿No se le ha impedido el paso?

La doncella tuvo que hacer un esfuerzo para responder.

–Parece que se trata… que se trata de su hijo Luis, señor.

Al noble le dio un vuelco el corazón. Se vio en la necesidad de apoyar las manos en el escritorio que tenía a su espalda, superado por un mareo que a punto estuvo de hacerle perder el equilibrio.

Su rostro había palidecido. Ahora ofrecía un aspecto débil, vulnerable. La altivez que su figura exhalaba hacía unos instantes se había desintegrado.

De repente podía perderlo todo, ahora sí, y la conciencia de ello le abrasaba el pecho. Podía perder lo único que le importaba en la vida: su hijo, heredero último de su apellido y único recuerdo de su amada esposa.

El destino, en su ironía, volvía a reírse del noble con una súbita maniobra para la que el barón no estaba preparado. El joven Luis de Ortuña alcanzaba el palacio familiar justo cuando la Inquisición se dirigía hacia ese mismo lugar para detener a su padre. Qué cruel sarcasmo: en su ignorancia, Luis llevaba varias jornadas de viaje dirigiéndose hacia su perdición. Él mismo se colocaría en manos de los torturadores.

Un final tan prematuro a sus dieciséis años…

El barón apretó los dientes con rabia mientras llevaba una de sus manos hasta la empuñadura de su espada. La casualidad brindaría un doble arresto que haría las delicias de fray Agustín de Saviñán. Porque Ortuña lo vio claro: el inquisidor detendría también a su hijo. El corrupto dominico no se arriesgaría a dejar libre a alguien que se interponía en sus ambiciosos planes, alguien que podía suponer un serio obstáculo más adelante. Cercenaría de raíz la estirpe de los Ortuña y se apropiaría de todos sus bienes.

Una jugada maestra.

Ortuña apartó los dedos de su arma. Se obligó a recuperar la tranquilidad.

Los recuerdos se agolparon entonces en la mente del barón al tiempo que aguardaba, emocionado, la aparición ya inevitable de su hijo. A la muerte de su esposa, acontecida hacía seis años, Ortuña –sumido por aquel entonces en una insuperable tristeza– había enviado a su único descendiente a la residencia de su hermano Gonzalo, en Italia, para que pudiera educarse en un ambiente menos desolado. Se había tratado de una decisión sobre la que no había dejado de arrepentirse ni un solo día desde aquella trágica fecha. Tan solo la comunicación que había mantenido con Luis a través de cartas había logrado atenuar esa ausencia.

Y ahora, su joven vástago regresaba. En el peor momento.

Martín, de nuevo asomado a una de las ventanas, advirtió al barón de que los guardias enviados por el Santo Oficio desfilaban en dirección a la casa a menos de cien metros. En apenas unos minutos alcanzarían los umbrales del palacio.

Ortuña asintió. No estaba dispuesto a arrastrar a su hijo a su propia suerte. Supo que no lo entregaría a los sanguinarios brazos de la Inquisición. A su hijo, no.

II

La servidumbre había desaparecido de la sala por orden suya, y ahora Pedro de Ortuña aguardaba a su hijo. A la impaciencia se unía el nerviosismo.

El sonido de alguien que brincaba sobre los peldaños del último tramo de la escalera le advirtió de que el muchacho llegaba. Por fin. Contuvo el aliento al percibir el encuentro, contento de recibir a Luis con su mejor atuendo. Deseaba grabar en la memoria del joven una imagen suya amable, aún ajena al drama que iba a producirse.

Y entonces apareció. Ante las pupilas cansadas del noble surgió una figura alta, esbelta, de movimientos armoniosos, vestida con exquisito gusto. Pedro de Ortuña, conmovido, reconoció al momento la mirada clara y directa del recién llegado, herencia de su madre, y sus facciones suaves bajo un cabello oscuro que caía en una corta melena.

Largo ha sido el camino,

como lo es la vida hoy,

rumbo hacia mi destino.

Y aquí estoy.

Los versos de Petrarca confirmaron su impresión: se trataba de su hijo, Luis de Ortuña. No había duda. Conocía su pasión por la poesía. El muchacho ya era un adulto a sus dieciséis años, constató el noble, admirado de la transformación experimentada en aquel cuerpo que él recordaba tan pequeño. Ahora se le veía fuerte, vigoroso. Un joven poeta, que además iba armado: una lujosa espada oscilaba entre destellos, enganchada a su cintura.

Irradiaba nobleza.

Era su hijo, sí. Se había convertido en un hombre. En un hombre cuya actitud hablaba de honor, inteligencia... y una sensibilidad para las artes que también había heredado de su madre.

–Seguro que habéis aprovechado en Italia vuestro don para los versos –comentó el barón, procurando quitar seriedad al encuentro–. No habrá dama que resista un asedio así. Sobre todo en un joven tan apuesto.

–Podéis jurarlo, padre –el chico sonreía–. Varios corazones han quedado ya a mi alcance.

En esa respuesta no había soberbia, solo la frescura de la juventud. Aquella ingenuidad enterneció al noble.

Pedro de Ortuña lamentó haberse perdido tantas cosas durante esos años de separación. Pero, viendo el resultado, quizá había merecido la pena. Tal vez había llegado la hora, incluso, de concertar un matrimonio conveniente para él, cayó en la cuenta. De improviso necesitaba recuperar el tiempo perdido. Demasiado tarde.

Luis, ajeno a las reflexiones de su padre, se mantenía quieto a las puertas de la estancia, disfrutando de aquel momento con el que había soñado tantas veces. El barón abrió, por fin, los brazos.

–Hijo mío.

–¡Padre!

Luis se abalanzó hacia él y ambos se fundieron en un enérgico abrazo. El barón se obligó a separarse poco después, sin apartar las manos de los hombros de su hijo, consciente de que cada minuto contaba. El peligro continuaba acercándose. Aquel encuentro podía convertirse en una trampa para el joven.

–Ya eres casi un caballero, Luis. Me siento tan orgulloso de ti... como lo hubiera estado tu madre.

El semblante del muchacho se iluminó.

–Soy un Ortuña, padre.

De repente, el gesto del noble perdió vigor.

–¿Por qué has venido? No has debido hacerlo. No en este momento, hijo. Tienes que marcharte.

Aquella reacción desorientó a Luis.

–¿No leísteis mi última carta?

–No ha llegado a tiempo, por lo que veo. Te has adelantado a tus propias noticias.

–Ya terminó mi formación en Italia –comunicó entonces el chico, con una ligera frialdad–. He acudido a retomar mi vida. Ha sido un largo viaje. Confiaba en que estuvierais de acuerdo con mi decisión.

Pedro de Ortuña meneó la cabeza.

–No me malinterpretes. Tu presencia anima mi viejo corazón. Pero no puedes quedarte. Debes irte… ya.

–¿Pero por qué? ¿Acaso ha dejado de ser esta mi casa?

–Siempre tendrás tu hogar entre estas paredes, hijo mío. Así ha sido para los Ortuña durante generaciones. Pero se avecinan tiempos difíciles. La vida en el reino de Aragón se ha vuelto muy arriesgada –suspiró con agobio–. Los soldados vienen a arrestarme por una falsa acusación. Debes saberlo. No quiero que te vean ni que des crédito a lo que se dirá sobre mí. Ya no se puede confiar en la justicia de los hombres. No aquí.

Aquella información encendió el ánimo del chico, que empezó a desenvainar la espada.

–¡Pues aquí me encontrarán! No todo ha de ser poesía…

–¡No! –gritó Pedro de Ortuña, obligando a su hijo a enfundar de nuevo el arma–. Tendrás que confiar en mí, Luis. No hay tiempo para explicaciones. Debes marcharte… antes de que sea tarde. Aquí no me ayudas. Por favor, tienes que irte.

Martín se asomó en ese momento a la dependencia. No ocultaba su resentimiento hacia la tropa que se aproximaba amenazando con arruinar la única vida que había conocido.

–Señor –anunció–, los guardias llegan.

Los acontecimientos se precipitaban sin concederles el margen suficiente para asumir lo que sucedía.

–Pero… –Luis no se movía–. No puedo huir, padre. Lo siento, pero yo…

Pedro de Ortuña se adelantó un paso hasta situarse frente a él.

–¡Obedecerás a tu padre! –le exigió–. Ahora no puedes entenderlo, pero lo harás. Eres lo único que tengo, Luis. Todo lograré superarlo, excepto tu pérdida. No me la puedo permitir. Por favor –suavizó el tono–. Te lo ruego. Abandona este palacio.

La pesarosa voz del criado volvió a dejarse oír en medio de la escena.

–Llaman a la puerta, señor. Ya están aquí. Preguntan por vos. Os reclaman.

Durante unos segundos, nadie habló.

–¡No hay tiempo para indecisiones! –el barón reaccionaba, acuciado por la angustia–. ¡Martín, ensilla dos caballos! Llevarás a mi hijo al monasterio de Santa Clara.

Mientras el criado obedecía, Pedro de Ortuña agarró a Luis de un brazo y lo llevó hasta el escritorio.

–Toma –le hizo entrega del cofre y de una bolsa de cuero–. Son las joyas de tu madre, y una buena cantidad de florines de oro. Te ayudarán a sobrevivir hasta que se resuelva mi acusación.

En realidad, lo que le entregaba era una auténtica fortuna. Suficiente para afrontar una nueva vida. Pedro de Ortuña no contaba, de hecho, con un buen desenlace para la trampa que le había tendido fray Agustín de Saviñán. Pero se trataba de una conjetura que no pensaba compartir con su hijo.

A continuación le entregó unos documentos.

–Guárdalos bien –pidió sin desviar su mirada de la de su descendiente–. Son los títulos de nuestras propiedades y algunas cartas de préstamo que podrás cobrar más adelante. Tarde o temprano, la justicia se impondrá.

Luis, la imagen misma de la perplejidad, no hablaba, impactado ante todo lo que acontecía frente a sus ojos. En su interior se enfrentó a un dilema: había sido educado en el respeto a sus mayores, lo que le obligaba a acatar sin objeciones la decisión de su padre, pero al mismo tiempo lo habían formado en la convicción de que nada era más importante que el honor.

Se empezaron a escuchar gritos en la planta baja. El tiempo se agotaba.

Pedro de Ortuña extrajo de un cajón un documento, atrapó con la diestra su pluma de ave y, tras humedecerla en el tintero, comenzó a escribir. La aparición de su hijo trastocaba sus planes. Después plegó el papel. Empleó una vela encendida para derretir una pieza de lacre que colocó sobre el documento hasta que la sustancia roja, convertida en líquido, comenzó a gotear. Aplastó el sello de su anillo en la recién formada mancha viscosa, que se secó al momento cerrando la carta con el grabado del escudo de la baronía de Alfajarín.

–Guárdalo con cuidado –tendió el mensaje a Luis–. Debes entregarlo a la priora de Santa Clara, Catalina de Bolea.

–¿Una mujer?

Luis no esperaba, ante la gravedad de los acontecimientos, una protección femenina.

–Una gran mujer –puntualizó el barón sin vacilar–. Fuerte y honesta. Es buena amiga de la familia. Te ofrecerá refugio y consuelo. Puedes confiar en ella, lo que es mucho en los tiempos que corren.

La última iniciativa del noble fue depositar su propio anillo –tras un leve titubeo: a fin de cuentas, aquella joya no se había separado de su dedo anular durante décadas, desde que su padre se lo entregara como primogénito– sobre la palma de la mano de su hijo.

–Será tu salvoconducto. Pero no lo muestres en público –aconsejó–. Si el proceso contra mí prospera, el emblema de nuestra familia te traerá problemas. No lo olvides.

Luis, que por primera vez se percataba de lo que había envejecido su padre en esos años, solo era capaz de asentir en silencio. Recibió en la frente un beso, y quiso retener todo el calor que le había faltado durante los últimos años. Se abrazaron.

Martín había regresado y esperaba en la puerta.

–Vete ya, Luis –Pedro de Ortuña recuperaba una inesperada frialdad–. Por los establos. Te has convertido en el baluarte de nuestro apellido. Defiéndelo con dignidad.

El semblante del barón adoptó ahora un aire ausente y comenzó a prepararse para la inminente irrupción de los guardias. No hallaría compasión en ellos.

Martín, adelantándose, tiró con insistencia del brazo de Luis hasta lograr que le acompañara fuera de la sala. El joven noble, mientras se dejaba conducir, no podía evitar girarse hacia la dependencia donde quedaba el barón envuelto en su silencio. Una vez en las escaleras, ambos iniciaron una discreta carrera que los condujo sin ruido hacia un corredor que comunicaba con los jardines traseros del palacio. Allí, junto a los establos, estaban listas dos cabalgaduras que mantenía sujetas por las bridas otro mozo. Martín –envuelto en una capa y cubierto con un sombrero ladeado que se caló para ocultar el rostro– saltó sobre una de ellas con una sorprendente agilidad, y el joven caballero hizo lo propio con el segundo caballo, de un modo más cuidadoso para no perder los objetos que portaba ni los documentos. A continuación salieron a la calle, provocando algunos sobresaltos entre los caminantes que cruzaban en aquel momento. Pretendían salir de la ciudad por la Puerta del Puente, hacia el norte, en dirección a la villa de Zuera.

La patrulla enviada por la Inquisición se encontraba ya en el interior de la casa, así que no pudo asistir a la sospechosa maniobra de fuga que, sin embargo, atrajo la atención de los viandantes bajo el repiqueteo de fondo que provocaban las herraduras de los caballos fugitivos.

III

El segundo inquisidor del tribunal de Zaragoza, Bartolomé de Ribas, se dirigió a Ginés.

–Hasta que fray Agustín de Saviñán decida si os acepta como secretario, trabajaréis para mí con el oficial Juan de Artos y el familiar Jaime Alcalá –los presentó, todos reunidos en una sala del palacio de la Aljafería–. Su ilustrísima me ha hablado bien de vos.

El chico saludó con sencillez a los aludidos. Artos, su superior dentro de aquella oscura jerarquía, era un jurista de unos treinta años, de complexión fuerte y ojos ambiciosos, que no se esforzó en ser amable. Tal vez intuía en el nuevo fichaje del Santo Oficio un competidor para ganarse el favor del religioso a cuyo servicio actuaban, lo que no le hacía ninguna gracia. Por su parte, Jaime Alcalá ejercía de médico en Zaragoza. Se trataba de un tipo calvo, alto y huesudo, menos arisco, que le saludó esbozando una sonrisa que apenas quedó visible bajo la tupida barba que le cubría media cara.

–No vais a tener que esperar para demostrar vuestra valía, Ginés de Alcoy –le advirtió entonces el inquisidor, jugando con su anillo–. Acaba de llegar una denuncia de herejía que afecta a una familia sospechosa, los Ferrer. Debéis traerla aquí hoy mismo, pues existe riesgo de fuga y no quiero perderlos. Concebid esta misión como… un bautismo en vuestra nueva condición.

Una nueva prueba.

Ginés tragó saliva mientras procuraba manifestar entusiasmo. No contaba con empezar tan pronto a actuar en el exterior. Ni siquiera había tenido aún ocasión de reponerse del impacto que había supuesto para él participar en el interrogatorio a Juan de Peralta.

Y ahora se veía arrastrado a otro desafío.

Obsesionado con obtener el título de «familiar», que le concedía el privilegio de acceder a la Inquisición, Ginés de Alcoy no había dedicado tiempo a asimilar unas funciones que en realidad detestaba y que, ahora que había sido aceptado en el seno del Santo Oficio, se iba a ver obligado a ejecutar sin titubeos.

–No os fallaré, ilustrísima –se limitó a responder ante la mirada curiosa de los otros.

El oficial Juan de Artos ya disponía de la información necesaria sobre aquella familia, así que al poco rato se encontraban los tres servidores fuera de la Aljafería, de camino al domicilio de los sospechosos junto a varios guardias también armados.

Caía la tarde en la ciudad cuando llegaron a su destino, lo que otorgaba a la escena un aura aún más siniestra de la que ofrecía su desfile por las calles vacías de la ciudad. Invisibles ojos seguían a la comitiva desde detrás de las ventanas. Nadie hubiera osado entrometerse en el avance de una procesión tan reconocible.

La Inquisición actuaba una vez más, y los pocos vecinos que se habían percatado permanecían en el interior de sus hogares rogando por que no fuese a su puerta donde llamara esta vez el Santo Oficio.

La amenaza de haber sido denunciados, con o sin fundamento, cobraba fuerza durante esos instantes de terror en los que la suerte de alguien pendía de un hilo. Los escasos habitantes conscientes a aquella hora de lo que se estaba fraguando en las calles aguardaban conteniendo la respiración.

Nada había perturbado, de momento, el transcurso apacible de la noche.

La prepotencia con la que se movían Artos y Alcalá, a la caza tal vez de objetivos inocentes, no ayudaba a Ginés a tranquilizar su conciencia. Le preocupaba lo que estaba a punto de suceder, unos acontecimientos de los que iba a ser, de nuevo, partícipe involuntario.

Por fin llegaron a la vieja construcción donde se alojaba la familia sospechosa.

El oficial, antes de descubrir definitivamente la presencia de la patrulla en el vecindario, ordenó a dos guardias que se situasen en la parte trasera de aquella casa, para evitar fugas.

–A veces cunde el pánico cuando nos ven –explicó Artos a Ginés–, e intentan escapar. Esa reacción suele ser una clara prueba de su culpabilidad.

Ginés se planteó si, en efecto, un intento de fuga constituía un movimiento tan comprometedor. A fin de cuentas, los Ferrer eran de baja clase social, así que no tenían por qué comportarse con honor.

Conociendo el arbitrario funcionamiento del Santo Oficio, llegó a la conclusión de que, incluso siendo inocente, él también procuraría desaparecer a tiempo.

Hubiera huido.

Juan de Artos golpeó la puerta de la casa. Lo hacía con energía, secundado por Jaime Alcalá. Una mujer joven abrió e intentó volver a cerrar el acceso cuando cayó en la cuenta de lo que ocurría, pero ya no tuvo tiempo. Fue apartada de un empujón mientras el oficial dejaba vía libre hacia las dependencias de la vivienda.

En medio de la oscuridad se escuchó el metálico y amenazador sonido de las espadas desenvainándose –aquel gesto de la mujer se había interpretado como resistencia a la autoridad–, y los guardias accedieron en tromba a la casa mientras en el interior comenzaban a oírse ruidos, gritos y carreras. Un sollozo infantil se impuso al resto de los sonidos, otorgando a la escena un patetismo que salpicó a Ginés.

¿Cuántos sacrificios más se vería forzado a llevar a cabo?

Juan de Artos y el otro familiar entraron en la casa, dándose aires mientras pronunciaban en alta voz la acusación que se había tramitado contra la familia alojada allí, los Ferrer. Se notaba que disfrutaban con la sensación de poder, percibiendo a cada paso las miradas asustadas de los presentes.

Ginés, que se había quedado rezagado en el exterior, se obligó a avanzar hasta cruzar los umbrales de ese hogar cuya paz interrumpían en mitad de la noche con la alevosía de los allanadores. Desenfundó su arma y, a pasos lentos, alcanzó la sala de la casa donde estaban colocando a todos los detenidos, mujeres y niños incluidos.

Llegaba su momento de actuar. Una vez más.

* * *

–Yo soy el barón Pedro de Ortuña, señor de Alfajarín –anunció el aristócrata–. ¿Quién pregunta por mí?

Su aparición hizo enmudecer a todos los presentes, reunidos en el vestíbulo del palacio. La servidumbre había logrado contenerlos hasta ese instante, pero la paciencia de los guardias –seis incluyendo al oficial, todos armados– se agotaba. El inquisidor había dado órdenes muy precisas.

Solo la elevada condición del sospechoso había permitido esa excepcional espera. «Los nobles no escapan», había sentenciado el capitán al mando de aquella patrulla con una media sonrisa. «Son presa fácil».

Con movimientos pausados descendía el barón los últimos peldaños de la escalera, y ante los recién llegados quedaba una figura grave que los miró con firmeza. El aplomo de los guardias se debilitó.

El oficial se adelantó unos pasos y alzó frente a sus ojos un documento, que procedió a leer.

–Don Pedro de Ortuña y Lanaja, señor de Alfajarín, queda arrestado bajo acusación de herejía. Se decreta contra vos prisión preventiva.

Nada nuevo bajo el sol, meditó el barón mientras se dejaba detener ante la mirada escandalizada de los criados, demasiado asustados para rebelarse. Todo era previsible, vulgar. Resultaba tan fácil arruinar una vida honorable... No sucumbiría a la tentación de suplicar, no perdería la dignidad. De nada habría servido.

Al menos, en esos momentos su único hijo, acompañado por Martín, se alejaba a caballo rumbo a un lugar seguro. Aquella certeza le infundió valor.

–Soy inocente y pagaréis por este atropello –señaló sin perder la calma–. Mi memoria no olvidará.

El capitán le dedicó una sonrisa que Pedro de Ortuña supo interpretar: «Los muertos no albergan recuerdos».

–Registrad la casa –ordenó por fin el oficial a los soldados, reacio a perder más tiempo–. No hay que fiarse de los herejes, y en cuanto llegue el notario del Santo Oficio habrá que preparar el inventario.

* * *

Entre las personas detenidas dentro de la casa había dos criaturas que no superarían los seis años, a las que habían separado de los brazos de la madre, apartada en un rincón con las manos atadas. La mujer no dejaba de gritar los nombres de sus hijos.

–¿Hace falta llevarse también a los niños? –preguntó Ginés al médico, con voz algo trémula, señalando a los pequeños.

Jaime Alcalá sonrió ante el gesto de su nuevo compañero.

–Se nota que es vuestra primera misión –observó–. Ya os acostumbraréis. Hemos de llevarnos a todos. Si son herejes, los niños ya estarán contaminados.

–Pero…

–A mí tampoco me gusta esta parte del trabajo –le cortó con un susurro–. Pero es nuestro deber, Ginés. Tendréis que habituaros o perderéis el título.

El joven asintió, procurando recuperar un aspecto decidido. Juan de Artos, mientras repartía instrucciones, le dirigía miradas de reojo desde su posición, lo que recordó al muchacho que estaba en periodo de prueba. Al menos, pensó, su intuición no le había engañado: el médico aún conservaba vestigios de humanidad.

En ese momento, uno de los niños se soltó del guardia que lo sujetaba y echó a correr hacia la madre. Fue detenido a tiempo por otro de los alguaciles, que tras agarrarlo con violencia alzó la mano para golpearle. La mujer chilló implorando piedad y Ginés, sin poder evitarlo, se adelantó de un salto e, interponiéndose, contuvo el brazo del guardia cuando ya caía sobre la cabeza del pequeño.

–No es necesario –advirtió al alguacil–. Solo es un crío.

Su rango de familiar del Santo Oficio lo situaba por encima del guardia, que a regañadientes acató la orden, limitándose a llevar al niño donde los demás.

En la estancia se había hecho un repentino silencio ante aquel pulso, aunque enseguida se reanudó el escándalo cuando comenzaron a llevarse a los detenidos.

Durante esos minutos de tensión que acababa de protagonizar, Ginés había notado a su espalda la mirada del oficial. Juan de Artos no había perdido detalle de la escena. El chico supo que había cometido su primer error al mostrar indulgencia.

–Habéis tenido suerte de que el alguacil no estuviera obedeciendo órdenes mías –le advirtió el oficial–. Si en algún momento llegáis a cuestionar mis instrucciones, me encargaré personalmente de que su ilustrísima prescinda de vuestros servicios.

–Tened por seguro que no habría osado hacerlo de haber partido de vos la orden.

Juan de Artos asintió.

–Más os vale curtiros en estas labores –terminó aconsejando–. A fe mía que vais a resultar demasiado blando, y eso no nos es útil.

–Así lo haré –prometió Ginés–. No tendréis queja de mis actuaciones a partir de ahora, os doy mi palabra.

El muchacho debía ser prudente, pues con toda certeza el inquisidor Bartolomé de Ribas solicitaría un informe al oficial sobre la primera misión ejecutada por el familiar más reciente.

Juan de Artos salió por fin a la calle, y en el interior de aquel hogar, ya vacío de inquilinos, solo quedaron Ginés y el barbudo Jaime Alcalá. Este le observaba desde su escuálida altura, entre divertido y preocupado.

–¿Pero qué hacéis vos aquí? –preguntó el médico, intrigado–. ¿Qué os ha traído a la Inquisición?

–Lo que a todos –repuso él con una evasiva–. Dadme tiempo y también perderé mis principios.

–Espero que sea pronto –Alcalá concluía con una afirmación que sorprendió al chico–: Ginés de Alcoy, hoy habéis conseguido avergonzarme.

Y es que la actitud del chico había provocado en el médico un recuerdo incómodo: el de sus propias reticencias cuando comenzaba como familiar del Santo Oficio, demasiado parecidas a las que había mostrado el muchacho.

Aunque con la diferencia de que el médico había logrado amortiguarlas pronto, lo que reducía la dignidad de su postura.

Salieron al exterior. Ginés agradeció la frescura de la noche sobre la cara. Distinguió, en medio de la penumbra, la triste comitiva de prisioneros que avanzaba flanqueada por los guardias de la Inquisición. Su honor se iba astillando a cada paso.

IV

Emplearon medio día en alcanzar los dominios del monasterio de Santa Clara desde Zaragoza, unas fértiles tierras a las que llegaron al anochecer tras describir una intrincada ruta entre bosques destinada a evitar algunas aldeas. El criado Martín, ya en territorio menos expuesto, acababa de hacer fuego con unas ramas que había recogido del camino y, manteniendo en alto esa improvisada antorcha, iluminaba el sendero que iba recorriendo su cabalgadura.

Luis, situado algo más atrás, se sentía exhausto. Al esfuerzo que había supuesto aquella fuga se unía la fatiga provocada por su viaje desde Italia, de la que no había podido reponerse.

Aún sometido a una absoluta perplejidad por todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, confió en que la priora, dueña y señora de aquellas tierras que ahora atravesaban sin permiso, pudiera explicarle pronto qué ocurría. Luis necesitaba entender por qué una falsa acusación pendía sobre la cabeza de su padre. Y por qué él se había visto obligado a escapar de su casa como un ladrón.

Por vez primera, Martín suavizó el ritmo de los caballos. Ya se percibía frente a ellos la silueta de una construcción que se alzaba sobre el paisaje crepuscular con una apacible firmeza: el monasterio de Santa Clara. Un resplandor se derramaba desde algunas de sus ventanas más altas, delatando el destello de velas encendidas.

Luis tiró de las riendas de su animal para frenar su impulso y acompasarlo al que imponía el criado desde su montura. El noble sintió alivio por su castigado caballo, que resoplaba por el hocico salpicando de espuma el bocado. Durante esa jornada apenas habían concedido descanso a las cabalgaduras –tan solo dos paradas para aprovisionarse–, pero Luis había distinguido a lo largo del camino tal gesto de terror en el criado, tal palidez en su semblante, que fue incapaz de imponer mayor calma. Aquel paisaje aragonés que no reconocía, con su hostilidad latente tras cada rincón del bosque, le infundía una tremenda inseguridad. Se sintió extranjero en su tierra. Prefirió entonces conceder al criado el privilegio de la iniciativa; a fin de cuentas, era su padre quien había depositado su confianza en aquel chico.

La superficie rumorosa de un riachuelo le devolvió, entre sombras, su reflejo: la imagen de unos fugitivos.

Lo eran, en realidad. Fugitivos que –Luis cayó en la cuenta, empezando a asimilar la situación en la que se veía envuelto– no contaban siquiera con cobijo para pasar la noche. En apenas unas horas se habían convertido en unos vagabundos. A sus dieciséis años recién cumplidos, el noble tuvo miedo. No estaba preparado para algo así. Si la priora no respondía con la buena disposición que había previsto el barón… ¿Qué harían? ¿Dónde podrían ocultarse? Luis observó un instante el anillo de su padre que llevaba colgado del cuello, bajo la ropa, enganchado a un cordón de cuero. Allí se lo había colocado, una joya única transmitida de generación en generación. La imposibilidad de exhibir su linaje, meditó, le privaba también de su pasado.

El joven noble se dio cuenta de que por fin acariciaba esa soledad que tanto había inspirado a los poetas. Ahora entendía lo que sentían al recitar sus versos. Y confirmó que detrás de unas hermosas palabras podían ocultarse el dolor y la desesperación.

Comprendió que para ser poeta había que entregarse a la vida y sufrir en carne propia lo que el destino reservaba a cada hombre. Había que vivir intensamente.

Aceptó su suerte mientras susurraba una nueva estrofa de su admirado Petrarca:

Por un camino,

por viento y cielo y ondas agitado,

iba, que era ignorado y peregrino:

cuando he aquí a tus nuncios, no sé dónde,

que del propio destino me han mostrado

que a él cede aquel que lucha, y quien se esconde.

Luis acarició el cofre y los documentos notariales que transportaba en un saco sobre la silla, consciente de que aquel ajuar constituía su único patrimonio.

Los caballos proseguían al trote. Ahora la construcción que vislumbraran minutos antes había ganado en tamaño. Se encontraban ya muy cerca.

–¿Es allí? –quiso confirmar Luis señalando el imponente conjunto de edificios de piedra circundados de huertas y árboles frutales.

Martín asintió, demasiado pendiente de la retaguardia como para fingir que el peligro había pasado.

–Llegamos ya, señor.

Poco después se situaban frente a dos portones de madera maciza encajados en una sobria fachada. Sobre sus hojas, dos pomos de bronce permanecían fríos, quietos. Desde esa distancia, aquellas piezas de cuerpo cilíndrico reflejaron destellos anaranjados cuando el criado, aún sobre el caballo, aproximó el brazo que portaba la antorcha.

Un aire gélido, a su espalda, barría la llanura sobre la que se deslizaban, de vez en cuando, los aullidos de los lobos.

Los caballos relincharon al tiempo que cabeceaban, intranquilos.

–¿Nos ofrecerán su hospitalidad a estas horas? –Luis albergaba serias dudas, pues aquel era un recinto de clausura. La perspectiva de pasar la noche a la intemperie, bajo la amenaza de la Inquisición, no resultaba muy agradable.

Inquisición y lobos.

La noche, observó el noble para sus adentros, es la patria de las alimañas.

–A vos sí, señor –respondió el criado, con un tono de voz tan estrangulado que amenazaba con extinguirse–. Para vos se abrirán las puertas del monasterio. Seguro.

Martín persistía en sus miradas hacia el horizonte que se extendía tras ellos, como temeroso de que en cualquier instante pudieran surgir de la oscuridad guardias con el emblema del Santo Oficio.

–Contente –exigió Luis–. ¡Ni que nos persiguiese el mismo diablo!

El rostro del criado no se mostró muy convencido a la hora de descartar esa idea.

Martín descendió entonces de su montura, avanzó los últimos pasos y maniobró con el pomo de uno de los portones. Una voz ronca no tardó en dejarse oír desde el interior.

–¡Hora tardía es para pretender refugio! ¡Volved con el alba y seréis atendidos como manda Nuestro Señor!

Martín insistió. Lo que quedaba a su espalda resultaba para él mucho más aterrador.

–¡El señor de Alfajarín se presenta esta noche tras largo viaje! –mintió–. ¡Solicita audiencia con la priora por asunto de máxima importancia!

Al joven noble le irritó estar suplantando a su padre. ¿Quién había autorizado al criado para transmitirle el título?

–¡No son horas! –rezongó la voz desconocida tras el portón–. ¡Lo que pretenda el señor de Alfajarín podrá esperar a mañana! ¡La priora se encuentra ya descansando en sus aposentos!

Al menos los recién llegados habían escuchado cómo resbalaba la pieza de madera que tapaba una celosía situada sobre uno de los portones. La silueta oscura que acababa de hablar se inclinaba hacia ellos amparada en aquella tupida cuadrícula, con desconfianza. El criado Martín, sin darse por vencido, acercó aún más su cara y la antorcha.

–¡La madre priora espera esta visita! –advirtió–. ¡No le agradará saber que habéis impedido el encuentro!

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)