Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Müller, Otto

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine zweifache Mission führt Groll und den Dozenten in die Wachau und die Werkssiedlung der Hütte Krems: Der Dozent soll seinen Schwager, einen glücklosen Architekten, aus den Fängen einer dubiosen Weinritterschaft retten, und Groll will herausfinden, was mit seiner Jugendliebe geschah, die im August 1968 das Baby eines Werksdirektors entführte und spurlos verschwand. Die beiden forschen auf dem Gelände eines ehemaligen NS-Lagers in Krems, in dem bis zu siebzigtausend Franzosen, Holländer, Amerikaner und Sowjetsoldaten inhaftiert waren, wobei Tausende ums Leben kamen. Bei ihren Recherchen stoßen sie auf einen ukrainischen Oligarchen, der den Ort sucht, an dem sein Vater, ein Lagerhäftling, erschossen wurde; darüber hinaus kauft der Oligarch einen Betrieb um den anderen auf und plant ein Musterweingut auf der Krim. Rasch müssen Groll und der Dozent erkennen, dass die Vergangenheit in der Wachau lebendig ist und dass sich hinter der Idylle düstere Dinge zutragen. Schrankenlose Geldgier und eine absurde Vergötzung des Weins entladen sich in Betrug und Mord. Schon nach wenigen Stunden beginnt die Jagd auf die Ermittler aus der Fremde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 301

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erwin Riess

Erwin Riess

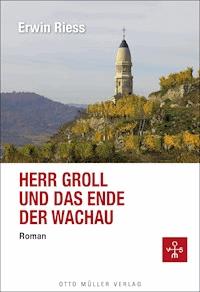

Herr Groll und das Ende der Wachau

ROMAN

OTTO MÜLLER VERLAG

Für Egon Rieß (1927–1968)

www.omvs.at

ISBN 978-3-7013-1221-4 eISBN 978-3-7013-6221-9

© 2014 OTTO MÜLLER VERLAG, SALZBURG-WIEN Alle Rechte vorbehalten Satz: Media Design: Rizner.at, Salzburg Druck und Bindung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. Stefan

Umsonst nicht gehn Im Trocknen die Ströme.

Hölderlin, Der Ister

Da ging er an einen entfernten Platz, der hieß: „In den Weingärten“.

Prolog

Bericht an den „Ständigen Ausschuß zur vollständigen Klärung sämtlicher Welträtsel“, welcher beim Binder-Heurigen in Wien-Floridsdorf in Permanenz tagt

Gestrenger Konvent!

Im Sommer der großen Hitze, die von unbedarften Zeitgenossen Hitzewelle genannt wurde, obwohl selbst die ewigen Donauwellen zu versiegen drohten, führte ein Auftrag mich bergwärts – in einen finsteren, von den guten Geistern der Zivilisation verschmähten und den bösen Geistern der Nibelungen, der Gegenreformation und des Deutschnationalismus zugetanen Landstrich in den südlichen Ausläufern der böhmischen Masse. Zusammen mit dem Kanadischen Schild und der Baltischen Platte zählt sie zu den erdgeschichtlich ältesten Teilen des Planeten; seit Jahrmillionen ist sie mit dem mächtigsten aller Ströme des alten Kontinents in ein titanisches Ringen um Prall- und Gleithänge, Stromschnellen und Furten verstrickt. Menschen haben dort ein schweres Fortkommen, sie überleben nur als Sklaven einer Pflanze mit dem botanischen Namen vitis vinifera, gemeiner Wein- oder Rebstock.

Der Auftrag des Konvents lautete: Untersuche die önologische, ökologische und ökonomische Lage in der Wachau. In der Begründung führte der Hohe Ausschuß an, daß in dieser Region eigenartige Entwicklungen in der gesellschaftlichen Hauptabteilung Reichtum & Verwahrlosung sowie den Unterabteilungen Betrug & Spekulation, Ritterspuk & Neonazismus undTraube & Fetisch beobachtet werden. Die Vorgänge seien in ihrer Tragweite nicht zu unterschätzen, denn Zeitenwenden würden sich zuerst an der Donau ankündigen. Das sei so im sechsten Jahrtausend vor der Zeitrechnung gewesen, als die ersten Stadtkulturen am Strom entstanden; das war so mit dem Ende des römischen Reichs; das war so mit der Staatswerdung Österreichs; das war so mit der Gegenreformation und dem Barock und das war so mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus. Im Donautal werden Probeläufe für historische Umbrüche durchgeführt. Tektonische Risse in den Tiefenstrukturen der Gesellschaft werden hier zuerst beobachtet.

Hoher Rat!

Im Jahr 2000 wurde die Wachau zum Weltkulturerbe erhoben. Man kann diesen Zeitpunkt der weltweiten Anerkennung mit dem Aussterben der letzten vom Weinstock unabhängigen menschlichen Spuren in diesem Tal, dessen altdeutscher Name, Vuachoua, einer von Kannibalen bewohnten Südseeinsel alle Ehre machen würde, gleichsetzen. Die Kultur wohnt in einer geschützten Werkstatt, in der sich Kulturfunktionäre, Kulturvermittler und Kulturmanager zum Kulturaustausch treffen. Konträr verhält es sich mit der Kunst. Sie stellt die Bewegung der Welt in ihren Widersprüchen dar. Dafür hassen die Menschen die Kunst und lieben die Kultur. Die Verleihung des Prädikats „Weltkulturerbe“ an die Wachau spricht für sich.

Die ältesten Spuren der Anwesenheit von Menschen in der Wachau liegen in Stratzing und Willendorf, den Fundorten der„Venus vom Galgenberg“ und der „Venus von Willendorf“. Zwischen Stratzing und Gneixendorf befand sich während der Nazi-Herrschaftein siebzigtausend Mann umfassendes Gefangenenlager, das auch als Nebenlager des KZ Mauthausen diente. Sowjetische und polnische Häftlinge wurden bei geringsten Verstößen gegen die Lagerordnung aufgeknüpft. Der Name „Venus vom Galgenberg“ erfuhr hierdurch seine neuzeitliche Begründung. Und zur „Venus von Willendorf“ muß festgestellt werden, daß diese Figurine der vollkommene Ausdruck männlicher Frauenphantasien ist. Im Land der Berge galten Frauen als zur Kinderaufzucht bestimmte Fleischberge. Eine Geisteshaltung, die nicht nur in der Wachau Zeitgenossenschaft beanspruchen kann.

Die frühen Wachauer werden dem Paläolithikum, der Altsteinzeit, zugeordnet, als der homo sapiens in das von den höher entwickelten Neandertalern bewohnte Europa einwanderte. Stammesgeschichtlich sind die Wachauer somit als Dekadenzlinie des Neandertalers zu klassifizieren. Der Ausschuß wird sehen, daß sie ihrer steinzeitlichen Prägung bis heute gerecht werden.

Hohe Versammlung!

Im Jahr 2008 reihte die National Geographic Society unter hundertzehn historischen Plätzen die Wachau an die erste Stelle. Auch hier spricht die Begründung für sich: Ausschlaggebend sei die „Bewahrung des historischen Charakters“ gewesen, heißt es. Dieser reicht von den Pogromen an den Juden in den Jahren 1349 und 1938, den von den SS-Lagermannschaften von Stratzing/Gneixendorf verübten Morden bis zu den Massakern am 6. April 1945 im Steiner Zuchthaus und den umliegenden Ortschaften Hadersdorf, Theiß, Priel und Paudorf, die fünfhundert Menschenleben forderten. Den „historischen Charakter“ bewahren auch die Burschenschafter, die ihre Zusammenrottungen in den tiefen Kellern von Altkrems mit Judenwitzen und deutschem Gegröle begleiten und mannigfache Unterstützung von „alten Herren“ erfahren, die im bürgerlichen Leben als Juristen, Ärzte, Gymnasiallehrer und Geschäftsleute geachtete Stellungen innehaben.

In den „Letzten Tagen der Menschheit“ von Karl Kraus gibt es eine berühmte Szene, die in einem Kremser Burschenschafterkeller spielt; die Melange aus Sentiment und Brutalität, die antisemitischen und frauenfeindlichen Schlachtgesänge können jederzeit wieder aufgeführt werden, ein Regisseur muß dafür nicht auf Schauspieler zurückgreifen. Die Laiendarsteller der Kremser Burschenschaften sind durchaus authentisch. Und in Horvaths „Geschichten aus dem Wienerwald“ läßt die Großmutter in ihrer Wachauer Keusche Mariannes Säugling im offenen Fenster erfrieren.

Verehrter Ausschuß!

Ich bin ein erdverbundener Mensch mit einem Gemüt aus Feinblech. Ich flunkere nie, ich spinne kein Seemannsgarn, ich spreche kein Jägerlatein. Ich lebe im Zweistromland zwischen Donau und Marchfeldkanal. Ich verströme mich nicht in Andeutungen und esoterischem Geraune, ich habe kein Talent zur Verstiegenheit. Ich stehe mit allen vier Rädern auf dem Boden. Ich weiß, daß die Wahrheit nicht in der Mitte liegt, und ich habe gelernt, daß die Leute beim Reden nicht zueinanderkommen, sondern sich die Schädel einschlagen. Ich glaube nicht an das Gute im Menschen. Ich glaube an die Binnenschiffahrt. (Da weiß man, woran man ist.)

Der folgende Bericht beruht nicht auf Tatsachen, er ist vom ersten bis zum letzten Wort wahr. Nichts ist erfunden, keinGespräch, keine Handlung und keine Tat, und die Untaten erst recht nicht. Der Blick des Erzählers folgt keiner höheren Ordnung, er ist auf den Boden gerichtet. Bei der Abfassung des Berichts habe ich darauf geachtet, Übertreibungen und Abschweifungen zu vermeiden. Es versteht sich von selbst, daß die Personen der Erzählung nicht erfunden sind. Sie haben keine Vorbilder in der Wirklichkeit, sie sind die Wirklichkeit.

Der Bericht ist streng objektiv, weil ausschließlich von mir verfasst. Und was mich anlangt, bin ich eine Instanz. Ich verbitte mir daher Interpretationen ebenso wie Kritik, auch positive. Der Bericht ist die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. So wahr ich Groll heiße. Möge der hohe Ausschuß seine Schlußfolgerungen ziehen.

1. Kapitel

O früher Morgen! Lust des Beginnens! Grundlagen einer Ökonomie der Hitze. Mister Giordano macht ein Angebot. Das Brauereipferd Hansy verliert ein Auge

Der Badeteich sei wegen Sauerstoffmangels gekippt und bleibe bis auf weiteres gesperrt, verkündete ein Zettel am verschlossenen Eingangstor. Ich kehrte zu meiner Wohnung zurück und sah am Ende der Gasse ein Rettungsauto, das Blaulicht war eingeschaltet. Eine alte Frau war, von Schwindel erfaßt, mit dem Fahrrad gestürzt. Die Notärztin habe sie versorgt und in den Rettungswagen geschoben, berichtete ein Nachbar, der den Sanitätern Wasser reichte.

Ich rollte in die Wohnung, erinnerte mich des Rats eines Freundes, der gemeint hatte, bei großer Hitze solle man elektronische Geräte nicht in Betrieb nehmen, und drückte den Startknopf meines alten Computers. Die steirischen Bauern meldeten einen Totalausfall bei Kukuruz und Erdäpfeln. Um die Apfelernte werde gekämpft. Weinstöcke seien Tiefwurzler, sie würden mit der Hitze besser fertig. In einzelnen Regionen müsse aber mit Verlusten gerechnet werden. Am Flughafen Schwechat mußte eine Landebahn geschlossen werden, da es zu Hitzeschäden gekommen war. Dasselbe wurde auch von Autobahnen und der Südbahn gemeldet. Menschen, die im Freien arbeiteten, durften Hitzepausen einlegen, mußten die verlorene Zeit aber einarbeiten. Der Neusiedlersee verzeichnete den tiefsten Wasserstand seit seinem Austrocknen Mitte des 19. Jahrhunderts. In einigen Städten des Ostens wurde das Wasser rationiert. In Salzburg verteilte man an die Besucher des Großen Festspielhauses Kühlelemente, gesponsert von einem Hersteller von Industriegasen. Der Jedermann wurde ins Anifer Freibad verlegt, der berühmte „Jedermann“-Ruf wurde in „Jedermann liebt frisches Eis der Firma Soundso“ umgewandelt. Die Kritik lobte Witz und Poesie der Aufführung. Ein Autorennen in Spielberg bei Zeltweg mußte abgesagt werden, da im Fahrerlager infolge Hitzestaus ein Brand ausgebrochen war, der den halben Fuhrpark zerstörte. In Linz wurde das neue Opernhaus geschlossen, da sich einige Stahlträger sowie Teile des Fundaments wegen der Hitze gesenkt hatten. Aufgrund des Niederwassers durften Donauschiffe nur mit einem Drittel der üblichen Ladung fahren. Der kälteste Ort Österreichs, Tamsweg, meldete einen Hitzerekord, und in der Waffensammlung des Schlosses Ambras bei Innsbruck mußten die Prunkrüstungen mit Eiswasser begossen werden. In Ungarn wurde für die Große Tiefebene der Notstand ausgerufen, Flächenbrände machten weite Landstriche unpassierbar. Der Isonzo trocknete ebenso wie der Tagliamento aus. In Siena mußte der Palio abgesagt werden, weil die Pferde schon beim Anmarsch kollabierten. In Oslos Spitälern wurden hunderte Menschen wegen schwerer Sonnenbrände behandelt. Ein Ende der ungewöhnlichen Hitzewelle sei nicht in Sicht, verkündeten Meteorologen. Ich wollte das Gerät schon ausschalten, da sah ich in meinem Postfach den Hinweis auf ein neues E-Mail:

Geschätzter Groll! Lieber Freund!

Ich habe schon lange nichts mehr von Ihnen gehört. Das ist schön. Ich schätze es, wenn man mich nicht mit Quisquilien behelligt. Es gibt triftige Gründe, warum ich mich bei Ihnen melde. In letzter Zeit haben sich Dinge ereignet, die meiner Lebensweise zuwiderlaufen. Geschäftstermine erzwangen meine Anwesenheit in der Stadt, entgegen meiner langjährigen Gepflogenheit bin ich daher diesen Sommer nicht zu meiner ehemaligen Sekretärin nach Kennepunkport, Maine, gefahren, wo die an Alzheimer erkrankte Donatella in einem Pflegeheim betreut wird.

Wie Sie wissen, ist New York im Sommer die Hölle. Die Abwärme der Klimageräte läßt einen kaum vorankommen, alle paar Meter raubt einem ein Schwall heißer Luft den Atem.

Sie wissen weiters, daß die amerikanische Ökonomie auf Pump gebaut ist. Die Federal Reserve überschüttet die Banken mit Geld, das bei den Bürgern nie ankommt. Wir Sizilianer sind konservativ in den Veranlagungen, aber pragmatisch in den Beziehungen. Gute Amerikaner eben. Seit der Lehman-Pleite vor fünf Jahren hat der Wind sich aber gedreht. Nun geht es dem Mittelstand an den Kragen, die Ersparnisse der arbeitenden Menschen werden abgeschöpft. Selbst unsere ehrenwerten Familien, die früher nichtsso leicht aus der Bahn geworfen hat, leiden. Unglücklicherweise habe ich mir vom nichtsnutzigen Sohn eines ehrenwerten Consigliere Beteiligungen aufschwatzen lassen, die als Totalverlust verbucht werden mußten. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte man den Versager von Sohn in der Wall Street an eine Laterne gehängt. So aber treibt das Aas sich weiterhin bei Morgan Stanley in der Europaabteilung herum, schickt seine Kinder auf Schweizer Privatschulen und macht Urlaub auf der Onassis-Insel. Möge Zeus, der Alleszermalmer, dieses Geschmeiß nicht übersehen. Doch selbst wenn er ihn im Styx ersäufen würde, wäre das ein schwacher Trost. Ich werde die mir verbleibenden Jahre damit zubringen, die Verluste zumindest teilweise wettzumachen.

In diesem Zusammenhang muß ich Ihnen leider mitteilen, daß auch der „Manhattan Wheeling Courier“ unter Druck geraten ist. Immer mehr Unternehmen aus dem Müllbusiness satteln auf Internetgeschäfte um, und mit dem Branchenwechsel geht ein Verfall der Sitten einher. Von Müllentsorgern, die den Dreck der Großstadt vor Staten Island ins Meer kippten, gab es großzügige Inserate, von den Computer-Rotznasen gibt es nicht einmal eine Antwort. Ich bin zu alt, um diesen Leuten Manieren beizubringen. Ganz aufgeben will ich den Courier aber nicht, weil ich ihn als steuerliches Vehikel brauche.

Lassen Sie uns vom Geschäft reden. Für Sie haben die geschilderten Entwicklungen zwei Konsequenzen: Zum einen müssen Sie für die nächste Zeit auf Ihr Korrespondentenhonorar verzichten. Das war nie hoch, ich weiß, aber es war immerhin eine fixe Einnahme. Zum Ausgleich kann ich Ihnen einen Wunsch erfüllen. Ein alter Freund, der vor kurzem retirierte und nach Miami übersiedelt ist, möchte aus New York, der Stadt, in der er seinBusiness aufgebaut, die Liebe seines Lebens getroffen und drei Söhne beerdigt hat, nicht verschwinden, ohne etwas Bleibendes zu hinterlassen. Eine Zeitschrift scheint ihm da nicht solide, er ist altmodisch und will ein Buch. Ein Buch von jemandem, der die Welt kennt und ihr ins Gesicht spuckt. Ein Buch von jemandem, den ich aussuchen soll.

Meine Wahl ist auf Sie gefallen.

Seit Jahren liegen Sie mir mit Angeboten für lange Reportagen in den Ohren und versuchen, wo immer es geht, Zeilenhonorar zu schinden. Nun ist Ihre große Stunde gekommen. Sie können so viele Zeilen produzieren wie Sie wollen. Schreiben Sie ein Buch über Ihre Arbeit und das Leben im verrotteten Europa und erlegen Sie sich dabei keine Beschränkungen auf. Mein Freund wird das Buch von qualifizierten Leuten übersetzen und den vom Schicksal nicht begünstigten Menschen New Yorks als Ermunterung zukommen lassen. Er plant eine Auflage von hunderttausend Stück. Sie kommen dadurch zu einem Bestseller und erhalten fünfzig Cent pro Exemplar. Das ist eine hübsche Summe. Nebst allerlei Ramsch und viel mittlerer Produktion haben Sie auch brauchbare Texte für mich verfasst. An letztere sollten Sie anknüpfen. Lassen Sie sich von der Größe der Aufgabe nicht blenden. Ein gutes Buch ist wie ein guter Satz, nur etwas länger. In der Gewißheit, daß Sie mein Angebot annehmen, bleibe ich mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Lieben

Giordano

PS: Grüßen Sie Ihren Begleiter von mir. Das ist ein feiner und liebenswürdiger Mann, der immer gut gekleidet ist. Und er hat einegroßartige Frau Mutter. Sie können sich glücklich schätzen, mit den beiden bekannt zu sein.

Schicken Sie mir den Text in Portionen, nie mehr als zwei, drei Kapitel. Mein Freund ist schon alt, ich gebe Ihnen vier Wochen Zeit.

Noch etwas: Sobald ich aus der Klinik entlassen werde, fahre ich zu Donatella aufs Land. Sie erkennt mich nicht mehr und sagt„Moscheleben“ zu mir. So hat ihr Mann geheißen, mein Chauffeur. Selbst wenn man nicht gemeint ist, bleibt es doch eine Liebeserklärung. Ich drücke ihr also die Hand, wenn sie „Moscheleben“ zu mir sagt. Für einen Sizilianer der alten Schule ist das nicht wenig. Aber ich denke da an den armen Lucky Luciano, ohne den unsere Boys Sizilien nie erobert hätten, vom verkommenen Festland ganz zu schweigen. Lucky pflegte bei Familienfesten immer zu sagen: Wer einen Menschen liebt, liebt die ganze Menschheit. Früher hoffte ich, daß er recht hat. Jetzt weiß ich es.

Ich trank ein Glas Leitungswasser, es schmeckte lauwarm und schal. Schon seit vier Wochen erhielt Floridsdorf kein Quellwasser aus dem Hochschwabgebiet mehr, wir tranken aufbereitetes Grundwasser. Ich schaltete meinen Ventilator ein und verfaßte eine Antwort.

Sehr geehrter Mister Giordano!

Ich bin beglückt und bestürzt, von Ihnen zu hören. Beglückt, weil Sie mich nun schon zum zweiten Mal in fünf Jahren „Freund“ nennen, und bestürzt, weil ich höre, daß es um Ihre Gesundheit nicht zum Besten steht.

Daß ich Ihren Auftrag, in dem auch eine freundschaftliche Bitte zu erkennen ich mir anmaße, dankend annehme, versteht sich von selbst. Sie werden also eine Chronik meiner gegenwärtigen Arbeit erhalten. Der Zufall fügt es, daß ich mit dem Dozenten in einer Weinbauregion unterwegs bin. Sie werden staunen, wenn Sie lesen, auf welch verrückte Dinge die Menschen bei uns kommen. Mit den besten Donaugrüßen!

Ihr Freund Groll

PS: Ich liege mit meiner betagten Mutter seit 1968 im Streit. Aber nun erkennt sie mich nicht mehr und trägt mir Grüße an mich auf. Wir verstehen uns so gut wie nie zuvor. Während der ganzen Besuchszeit zieht sie über mich her, aber sie tut das voll Ingrimm und Witz. Ich bin stolz auf sie und fühle mich existentiell erhöht.

PPS: Grüßen Sie bitte Ihren Freund in Miami schön von mir. Er soll auf die Gesundheit achten und sein Geld umsichtig anlegen. Ein Freund von mir, ein genialer Schachexperte, Mathematiker und Ökonom, veröffentlicht monatlich einen Goldreport. Man könnte ihn fragen.

Giordanos Antwort kam prompt:

Geschätzter Groll,

haben Sie Dank für die Genesungswünsche. So schlecht stehen die Dinge nicht. Ich habe einen Kreislaufkollaps erlitten, weil ich zu wenig Flüssigkeit zu mir genommen hatte. Seit zwei Tagen liege ich in der Klinik eines Freundes. Man gibt mir zu trinken und ist gut zu mir. Mehr braucht ein alter Mensch nicht. Im übrigen rate ich Ihnen: Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf über das Geld fremder Leute. Man könnte mißtrauisch werden. Und daß die Menschen in Ihrem Land verrückte Dinge tun, ist mir, nicht zuletzt dank Ihrer Reportagen, schon seit langem klar. Über Ihre Mama sollten Sie mit mehr Respekt reden, in Sizilien wäre Ihr Ton ungehörig.

Gruß, Giordano

Das Faltdach meines Renault 5 war geöffnet, der Fahrtwind brachte aber keine Abkühlung. Der Dozent trug einen Panamahut und eine khakifarbene Leinenhose, auf seinen Schenkeln ruhte ein Laptop. In der Reisetasche zwischen seinen Beinen befand sich ein Dossier über die Wachau. Geschichte, Geologie und Önologie dieser einzigartigen Kulturlandschaft würden sich darin aufs glückhafteste vermählen, ein Beispiel dafür, daß gedankliche Strenge keineswegs einer poetischen Strahlkraft des Ausdrucks entraten müsse. So die Worte des Dozenten. Ich bat ihn, ein wenig über den Autor zu erzählen. Wer einen Text so großspurig anlegt, muß entweder ein Genie oder ein Scharlatan oder beides sein, dachte ich.

Es handle sich um einen Studienkollegen, erklärte der Dozent. Er entstamme einer wohlhabenden Familie, aber im Gegensatz zu jener des Dozenten erwachse der Reichtum des Kollegen nicht aus der industriellen, sondern aus der feudalen Sphäre. Der Sproß eines früher bedeutenden Fürstengeschlechts bekleide eine eigens für ihn geschaffene hohe Position im militärischen Auslandsgeheimdienst. Er habe es sich nicht nehmen lassen, den Vorstoß des Dozenten in die Wachau mit strategischen Informationen abzusichern.

Wir forcierten die Brünner Straße stadtauswärts, verlagerten uns aber dann mittels einer abrupten Wendung in den westlichen Flügel des Operationsgebiets. In zivilen Worten: Wir bogen nach Stammersdorf ab und durchquerten den zwischen der Großstadt und der Donau gelegenen Heurigenort in langsamer Fahrt. Am Ortsausgang ließen wir die Kellergasse rechts liegen und gewannen freies Land. Im Norden erhoben sich sanfte Geländewellen zu einem langgestreckten Bergrücken. Ein Weingarten reihte sich an den anderen, nur der Gipfel des Bisambergs trug einen Kranz aus dunklen Mischwäldern. Ein Bild tiefen Friedens. Die trockenen Weinberge erinnerten mich an den verrückten und heißen August des Jahres 1968. Und schon wurde ich von Bildern aus meiner Jugend heimgesucht.

Jemand hatte Hansy ein Auge ausgeschlagen. Eine weißliche Flüssigkeit rann aus der Höhle, in der vorher das Auge saß. Wir wußten nicht, wie sehr Pferde Schmerz empfinden, aber Hansy mußte große Schmerzen haben, denn er schnaubte zornig, und wenn man ihn streichelte, schlug er mit der Hinterhand aus. Wir standen im Halbkreis um den verstümmelten Biergaul der Kremser Brauerei. Messerer Gerhard aus der Wasendorferstraße in der alten Werkssiedlung, zwei Both-Geschwister und Uhl Othmar aus den neuen Plattenbauten, in die man die Familien aus den Baracken nahe der Bahnlinie Krems – Wien gesteckt hatte. Und ich.

„Dann man einen Tierarzt holen soll“, sagte Both Thomas, der von sich immer in der dritten Person sprach und statt „wenn“ konsequent „dann“ sagte, was den Betriebsratsvorsitzenden, der er später einmal werden sollte, schon ankündigte.

„Wer kennt einen Tierarzt?“ fragte Othmar.

Wir schüttelten die Köpfe. In Landersdorf, dem ärmlichen Kleinbauernnest auf einer Geländestufe oberhalb der Werkssiedlung, gab es einen praktischen Arzt, Doktor Reis, aber der war nur für Menschen da. In der Werkssiedlung, die immerhin fünftausend Einwohner hatte, gab es weder Arzt noch Apotheke. Die Leute vom Werk gingen aber nie zum Bauerndoktor. Wenn sie krank waren, suchten sie den Werksarzt in der Hütte Krems auf. Der war zwar ein ehemaliger SS-ler und ein Morphinist (später wurde er auch mein Schularzt im Gymnasium), und er war entsetzlich schlecht. Aber er war vom Werk und hatte gelernt, vorsichtig mit den Arbeitern umzugehen. Er akzeptierte ihre Diagnosen und Therapien, drei Tage Krankenstand, ohne Widerrede. Dennoch empfahl es sich, in Krems-Lerchenfeld nicht krank zu werden.

„Der das getan hat, ist ein Arschloch“, stellte Both Claudia sachlich fest.

„Arschloch sagt man nicht“, erwiderte Thomas, ihr großer Bruder.

„Orschlach“, sagte Claudia. „Das darf man sagen. Der das getan hat, ist ein Orschlach.“ Sie stampfte mit dem Fuß auf und schrie „Orschlach! Orschlach! Orschlach!“ Dann setzte sie sich auf den Boden und weinte.

„Der Hansy muß zum Arzt“, sagte Uhl Othmar – der „Blinde“. Wir nannten ihn so, weil er eine dicke Krankenkassenbrille trug, die er beim Fußballspielen immer verlor.

So kam es, daß wir Kinder mit dem pensionierten Brauereipferd, dem jemand ein Auge ausgeschlagen hatte, Richtung Werk marschierten. Both Claudia lenkte den Herrn Portier ab, indem sie auf der anderen Seite des Portierhäuschens ihren Hintern entblößte. Währenddessen zogen wir mit Hansy vor die Werksambulanz neben der großen Halle der Verzinkerei. An den Pappelbäumen hingen kleine Plakate: „Denk an das betriebliche Vorschlagswesen, Kollege. Mitdenken bringt Prämien“. Hansy folgte brav, trotz der Schmerzen schien er Gefallen am Werk zu finden. Herr Winkler, der Werksarzt, traute seinen Augen nicht, als wir mit dem verletzten Kollegen eintraten.

Am Vorabend hatten der Dozent und ich beim Heurigen Ezzes eingeholt. Ich bekam vom Vorsitzenden des „Ständigen Ausschußes zur Klärung sämtlicher Welträtsel“, Wenzel Schebesta, eine sieben Punkte umfassende Liste vorgelegt, dann hatte ich die Punkte auswendig zu lernen. Schließlich wurde der Zettel verbrannt. Nach mehr als vierzig Jahren eine Entführung, einen Kindsmord und den Tod einer Jugendlichen aufzuklären sei kaum möglich, beschied Schebesta. Da ich auf etwas anderes nicht bauen könne, wünsche er mir Glück. Dem Dozenten räumte er bessere Erfolgschancen ein. Einschränkend vermerkte er allerdings, daß die Involvierung der Familie des Dozenten die Sache nicht gerade erleichterte. Und als er hörte, daß dieses Mal nicht die Mutter, sondern deren Schwiegersohn, ein mäßig erfolgreicher Architekt, der sich in rechten Kreisen herumtrieb, in die Sache verstrickt war, verstummte er. Daß der famose Schwiegersohn von der Mutter des Dozenten nur „das Nebengeräusch“ genannt wurde, hatte der Dozent verschwiegen.

Während ich im Extrazimmer letzte Instruktionen entgegennahm, gab der Dozent sich im Schankraum bei Welschriesling und Surschnitzel wehmütigen Gedanken an meine desertierte Freundin Anita hin, die beim Heurigen serviert und intime Geschäfte angebahnt hatte. Ich hatte für sie die Kundenkartei und die Honorareintreibung übernommen. Seit einem Jahr war Anitas Platz verwaist, eine resolute Tschechin hatte ihren Platz eingenommen, aber nur beim Heurigen. In mein Bett ließ ich nur Verflossene, die mindestens zwanzig Jahre mit mir nicht mehr intim gewesen waren. In meiner Treue bin ich kompromißlos. Anita fehlte mir, und ich war nicht ohne Zorn, aber tief im Inneren brachte ich Verständnis für sie auf.

Nachdem sie aus der Ehe mit einem nach Mexiko geflüchteten Vorarlberger Finanzberater noch einen hohen Schuldenbetrag abarbeiten mußte, hatte ich Anita unter meine Fittiche genommen und ihre Nebentätigkeit umsichtig begleitet. In drei Jahren konnte sie den Schuldenberg auch von achthundertfünfzigtausend Euro auf achthunderttausend Euro verkleinern. Da bei Unternehmungen dieser Art der Anfang das Schwerste ist, waren die Chancen auf weitere Fortschritte intakt. Markenimage und Kundenstock entwickelten sich blendend, auch die Zahlungsmoral zeigte keine Einbrüche. Nur selten mußte ich zur Eintreibung ausständiger Honorare ausrücken. Vom unternehmerischen Standpunkt aus gesehen waren wir ein Erfolgsmodell.

Was aber nutzt die beste Hardware, wenn die Software nicht mithält? Anita konnte sich am hart erarbeiteten Erfolg nicht freuen, sie wurde von Zweifeln geplagt. Wenn das so weitergeht, muß ich mit neunzig noch für Geld vögeln, und dann hab ich immer noch die Hälfte offen, jammerte sie. In ihrer Verzweiflung hatte Anita sich dann mit einem korpulenten Gymnasialprofessor und Beamtengewerkschafter aus Bad Gleichenberg eingelassen. Der Professor hatte zwei stattliche Bürgerhäuser in der Grazer Altstadt geerbt und verkauft und wußte nicht, wohin mit dem Geld. Also investierte er in Schiffsfonds. Das galt damals als todsichere Anlage. Er war Professor für Psychologie, Theologie und Philosophie, und er war verrückt nach Anita, die er anläßlich einer Gewerkschaftstagung in Stammersdorf kennengelernt hatte. Sechs Monate später erlag Anitas Hoffnung während einer Sitzung zur Reform des Lehrerdienstrechts einem Herzschlag. Die ewigen Verhandlungen hätte er weitere zehn Jahre ertragen, aber das ungewohnt rege Sexualleben war zu viel für ihn. Anita war zum Opfer ihrer Vorzüge geworden.

Am Tag vor dem Begräbnis kehrte sie zu mir zurück. Meine Freude währte aber nur kurz. Binnen Wochenfrist folgte sie dem Ruf eines ukrainischen Geschäftsmanns nach Odessa. Großbusige Bauernmädchen vom flachen Land hatten dort ausgespielt, nun waren für die Oligarchen Frauen aus dem Westen der letzte Schrei. Der Mann sei in Öl und der Immobilien-industrie engagiert, hatte sie nach einiger Zeit geschrieben. Beim Verkauf des Containerhafens von Odessa an den Hamburger Hafen habe er Millionen gemacht. Sie wohne in einem Penthouse über der Stadt und habe mehrere Bediente um sich.

Seither habe ich nichts mehr von ihr gehört. Ich hoffe aufrichtig, daß sie es gut getroffen hat. Ob sie mit ihrer Tochter Nelly, die im Burgenland in einer Pflegefamilie aufwächst, Kontakt hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Sollte Anita überraschend auftauchen, bin ich gerüstet. Anfragen nach ihrem Erscheinen beantworte ich nicht abschlägig. Bald, sage ich, es sei nur eine Frage der ukrainischen Konjunktur. Anitas Klienten sind hartnäckig, sie schrecken auch vor Anzahlungen nicht zurück. Die ich gewissenhaft verwalte.

2. Kapitel

Der transdanubische Bündniszwang

In Strebersdorf passierten wir an der Südflanke des Bisambergs gesichtslose Gebäuderiegel aus den Nachkriegsjahren und einen gedrungenen Gründerzeitbau.

„Ich wußte nicht, daß es hier draußen auch ein Militärkommando gibt“, meinte der Dozent.

„Es handelt sich um den Sitz der militärischen Geheimdienste der Staaten Donaueuropas. Das Eastern Headquarter der Joint-River-Forces“, erwiderte ich und drosselte das Tempo. „Eingedenk der prekären Lage der Donauanrainer wird es Sie nicht wundern, wenn ich hinzufüge, daß hinter diesen Mauern nationalistische Faxen den Vorrang vor aufklärerischen Strategien genießen.“

Ich reduzierte das Tempo nochmals.

Der Dozent machte eine abwehrende Handbewegung.

„Mich führen Sie mit diesem Unsinn nicht hinters Licht. Österreich darf keinem Militärbündnis angehören, wir sind schließlich neutral!“

„Sie in Hietzing vielleicht. Aber wir, im Osten der Reichshauptstadt, waren und sind nicht neutral“, entgegnete ich. „Von alters her sind wir Transdanubier leidenschaftliche Anhänger von Militärbündnissen.“

Die Antwort des Dozenten fiel knapp aus. Wie so oft bei meinen Ausführungen wisse man nicht, welcher Seite man den Vorrang einräumen solle – der wissenschaftlichen Unbedarftheit oder der Dreistigkeit der Behauptung.

Ich reduzierte die Marschgeschwindigkeit weiter.

Meine Angaben würden sich durch Faktenkenntnis und geistige Durchdringung auszeichnen, berichtigte ich meinen Beifahrer. Das sei ich schon meiner Position als Korrespondent des „Ständigen Ausschußes zur Klärung sämtlicher Welträtsel“ schuldig.

„Verschonen Sie mich mit diesem Kegelverein ohne Kugeln! Diesem Papiertiger!“ sagte der Dozent verbittert. Seit Jahren versucht der Dozent, sich dem „Ständigen Ausschuß“ anzudienen; daß er nicht einmal einer Antwort des Vorsitzenden für würdig befunden wurde, kann er nicht verwinden. Daß man dem Ausschuß nicht beitreten kann wie einem Golfklub oder einer Weinritterschaft, ja daß es die Möglichkeit einer Bewerbung gar nicht gibt und man zum Mitglied ernannt wird, diese Ernennung aber nicht ablehnen kann, übersteigt seine Vorstellungskraft.

Wir reihten uns in einer Kolonne hinter einem Müllwagen ein. Er hielt vor jeder Hauseinfahrt. Ich nutzte die Zeit und führte einige Beispiele für den transdanubischen Bündniszwang an:

„Wie Sie wissen, erlaubte Joseph II. den Ausschank selbstgefechsten Weins, es war die Geburtsstunde des Heurigen. Sie wissen auch, daß Joseph II. ein Drittel seiner Regierungszeit inkognito, als Graf von Falkenau, auf Reisen war.“

Der Dozent nickte.

„Sie wissen aber nicht, daß der Pate des Heurigen um ein Haar in einem Kremser Heurigen erstochen worden wäre.“

Der Dozent erschrak.

„Die Sache war so: Joseph hatte einen Tag in den Weinbergen verbracht, er sprach mit rechtlosen Weinarbeitern, besuchte deren Keuschen und begutachtete einige Weinkeller. Abends kehrte er bei einem Kremser Heurigen ein. Er hatte sich eben gesetzt, da stürzte sich ein Mann mit einem gezückten Dolch und den Worten ‚Tod dem Gottlosen!‘ auf ihn. Nur der Geistesgegenwart seiner Begleiter war es zu verdanken, daß der Kaiser überlebte. Der Attentäter wurde als verwirrter Einzeltäter hingestellt, der die Auflösung des Dominikanerordens in der Kremser Altstadt nicht verwunden hätte. Tatsächlich hatten die Kremser Bürger sich wegen seiner antikirchlichen Politik gegen Joseph verschworen. Die Weinhauer in Krems und der Wachau machten mit den Klöstern blendende Geschäfte, vielerorts waren es auch noch kirchliche Winzerbetriebe, die in den besten Rieden schuften ließen. Die Auflösung der Orden war für die Weinbauern eine tödliche Bedrohung. Für die einen stand die klerikale Existenz auf dem Spiel, die anderen fürchteten um den Weinexport. Also verbündeten sich die Winzer, obwohl freidenkerisch eingestellt, mit dem reaktionären Klerus.“

Der Dozent schrieb.

„Ähnliches spielte sich 1805 beim Gefecht von Loiben ab, als Russen und Österreicher vereint gegen die flehentlichen Bitten der Dürnsteiner ein Gemetzel unter der französischen Vorhut anrichteten und damit dem Donautourismus einen Schlag versetzten, vom dem er sich bis heute nicht erholt hat“, fuhr ich fort.

Der Dozent schrieb eifrig mit.

„Es kommt noch schlimmer: Der verhasste heimliche Herrscher des Reichs, Fürst Metternich, war vor der Märzrevolution des Jahres 1848 nach London geflüchtet; nach der blutigen Niederschlagung der Revolution kam er zurück und beriet den blutjungen Kaiser Franz Joseph, der wegen der von ihm verhängten Todesurteile in der Bevölkerung als das ‚grausame Kind‘ berüchtigt war, noch bis 1859, Metternichs Todesjahr. 1809 zum Außenminister berufen, hatte der Staatskanzler ein halbes Jahrhundert wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung für das Reich verspielt. Der Neoabsolutismus, diese Diktatur von Klerus und Hochadel, trägt Metternichs Handschrift.“

Welche Rolle die Wachauer gespielt hätten, wollte der Dozent wissen.

„Als Metternich 1848 flüchtete, stellten sich die Kremser Bürger auf seine Seite, sie fürchteten neue Steuern und die Befreiung des Proletariats. Als er 1851 zurückkam, machten sie wieder ihren Diener. Aus Angst vor revolutionären Umtrieben lehnte Metternich ein Volksheer ab und forderte die Bewaffnung der Bürger. Auch dafür waren die Kremser zu haben – mit der kleinen Einschränkung, daß sie für sich selbst eine Ausnahme forderten. Sollten die bürgerlichen Konkurrenten der anderen Städte kämpfen und sterben, die Kremser standen höchstens als Erben bereit. Ihre Berufung sahen sie weniger in der offenen Feldschlacht als im Weinhandel, im Stapelgeld der Salzschiffe, im lukrativen Geschäft mit Wachauer Safran und im Anhäufen von Reichtümern aller Art.

1866, als die Preußen vor Wien standen, und 1915, nach der Brussilow-Offensive des Zarenreichs, dasselbe Spiel. Die Transdanubier liefen nicht zum Feind über, sie liefen dem Feind entgegen, um mit ihm zu marschieren. Jaroslav Hašek muß die Transdanubier vor Augen gehabt haben, als er den Parade-Deserteur Schwejk schuf. Tatsächlich erzählt Schwejk einmal, daß er 1912 einem Startversuch des Flugpioniers Igo Etrich nahe Orth an der Donau beiwohnte und bei dieser Gelegenheit die Feststellung machte, dass der Adjutant des Flugpioniers intime Details aus dem Leben von Schwejks Großmutter zum Besten gab. Und die stammte aus einem kroatischen Dorf im Marchfeld.“

Eine Weile sinnierte der Dozent vor sich hin. Dann wollte er wissen, was diesen seltsamen Bündniszwang begründet habe.

Die Lösung der Frage liege in einer Schenkung Karls V., führte ich aus. Jener habe den Gemarkungen nördlich des Stroms unbegrenzte Steuerfreiheit gewährt, wenn sie nur darauf verzichteten, Soldaten nach Innsbruck, der damaligen Reichshauptstadt, zu schicken.

„Warum das?“ fragte der Dozent.

„Weil die ersten Kontingente bewaffneter Transdanubier marodierend durch die Stadt gezogen waren, Geschäfte und Kirchen angezündet und schließlich in Bataillonsstärke auf das Goldene Dachl hinunter uriniert hatten. Auch militärisch waren sie nicht zu gebrauchen, geradezu zwanghaft liefen sie zum Feind über, egal um wen es sich handelte. Karl war darob äußerst erzürnt, er hatte damals andere Probleme. Trotz der hohen Einnahmen aus dem Goldraub und darauf basierenden Anleihen vermochte er seine Kriege nicht zu finanzieren. Also verpfändete er amerikanische Besitzungen. So kam etwa 1527 das heutige Venezuela an die Welser, die das Land zwanzig Jahre lang ausbeuteten. Karls Anleihen führten zu einer katastrophalen Verschuldung Spaniens.“

„Nichts Neues unter Spaniens Himmel“, notierte der Dozent.

„Es heißt, ein Fürstenaufstand hätte Karl 1553 von Innsbruck nach Villach vertrieben, die Fürsten waren aber nur der kleinste Teil des Problems … Tatsächlich floh er vor den transdanubischen Haufen!“

Der Dozent schüttelte den Kopf:

„Ich denke, das ist eine Ihrer üblen Flunkereien, die nur dazu dienen, die historische Wahrheit zu verschleiern. Im übrigen ersuche ich Sie dringend, ein adäquates Tempo anzuschlagen. Wenn Sie weiter so provokant langsam dahinzockeln, werden uns noch freilaufende landwirtschaftliche Geräte ins Heck krachen.“

Wir fuhren jetzt im Schrittempo.

„Was meinen Sie mit freilaufenden landwirtschaftlichen Geräten? Etwa Traktoren?“

Der Dozent nickte. Ich nahm die Antwort zur Kenntnis. Daß die dynastisch verheerten Bewohner Hietzings gestelzte Umschreibungen für Traktoren verwendeten, erschien mir nur logisch.

„Im Nahbereich von Schulen empfiehlt das Kuratorium für Verkehrssicherheit Schrittempo“, sagte ich.

„Und was fahren wir jetzt?“

„Gedrosseltes Schrittempo.“

„Um Gotteswillen. Wir kommen nie in der Wachau an.“

„Verkürzen Sie uns doch die Zeit und erzählen Sie mir eine Schnurre aus Ihrem privilegierten Leben“, bat ich den Dozenten nach einer Weile. Während wir durch Strebersdorf rollten, erzählte der Dozent eine Geschichte aus dem Theresianum:

„Wir hatten einen Mitschüler, Koloman mit Namen, der wurde von den Strebersdorfer Schulbrüdern wegen groben Fehlverhaltens von der Anstalt relegiert. Die Sache hatte sich wie folgt zugetragen: Ein rundlicher Schulbruder hatte ein Auge auf den zarten Buben geworfen, er beschenkte ihn mit Süßigkeiten und sparte nicht mit eindeutigen Annäherungen. Man kennt das ja aus den bekanntgewordenen Skandalen. Der Bub getraute sich nicht seinen Vater zu informieren, mit den Mitschülern konnte er sich auch nicht aussprechen, ihnen erging es ähnlich.

Eines Tages wußte Koloman sich nicht anders zu helfen, als dem Schulbruder auf dem Weg zur Kantine wie ein wilder Stier mit gesenktem Kopf in den Bauch zu donnern. Der beleibte Mann sackte zusammen und verdrehte die Augen. Er starb am nächsten Tag an inneren Blutungen. Der einzige Zeuge war ein Schulwart, der freute sich über eine Gehaltserhöhung. Man hat die Sache vertuscht.“

Woher der Dozent von der Geschichte Kenntnis habe?

„Koloman wurde in meine Klasse im Theresianum überstellt. Wir haben uns gut verstanden. Er ist jetzt Protokollchef in der EU-Hauptabteilung für Länder, die nie aufgenommen werden sollen. Wir treffen uns manchmal beim Demel zum Gedankenaustausch.“

„Beim Demel? Der Pfaffenmörder?!“

„Ich muß doch sehr bitten!“ rief der Dozent.

„Ich glaube, ich kenne den Vater des wehrhaften Sohnes. Er war Obmann einer großen SPÖ-Sektion. Ein unbeugsamer Linker. Auch seine Tochter ging bei den Schulbrüdern. Im Wiener Gemeinderat nahm er als Schulexperte, der vehement für die Zurückdrängung des konfessionellen Schulwesens eintrat, eine geachtete Stellung ein.“

Der Dozent verschränkte die Arme vor der Brust und sagte mit fester Stimme:

„Ich habe mich vor langem dazu durchgerungen, Ihnen bei historischen, politischen, naturwissenschaftlichen und sämtlichen verwandten Fragestellungen sowie jenen der Kunst, der Religion und der Önologie keinerlei Glaubwürdigkeit zuzumessen“, dozierte er.

„Ich sehe mich gezwungen, auf diese Maxime zurückzukommen. Allenfalls in entlegenen Nebenthemen des Menschseins wie der Binnenschiffahrt und der Vorstadt-Zuhälterei gestehe ich Ihnen Kenntnisse zu.“

Das saß. Zumindest glaubte das der Dozent. Wie immer am Beginn einer neuen Mission war ich aufgekratzt und gut gelaunt. Ich ließ ihn daher seinen Triumph auskosten. Ich beherzigte dabei einen wichtigen Grundsatz der Mitarbeiterführung: Gönne ihnen nebensächliche Triumphe und nimm sie dafür in der Hauptsache umso fester an die Kandare.

Wenn Vater sich einmal zur Gartenarbeit herabließ, kam ich angerannt und stellte mich neben ihn. Tschernosem, sagte ich, wenn Vater in die Erde stach. Was heißt das, fragte Vater. Geographie, sagte ich. Lehrbuch Seydlitz, erste Klasse Gymnasium, Seite vierzehn unten. Russische Schwarzerde. Äußerst fruchtbar.

Vater arbeitete ungerührt weiter. Als Maschinenbauer war es nicht seine Aufgabe, russische Schwarzerde zu kennen, dachte ich. Mehr noch, es spricht für seine unbedingte Hingabe an seinen Beruf, daß er sich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken läßt. Früh schon wurde mir auf diese Weise eine Lektion zuteil: Es ist nicht gut, wenn einer zu viel weiß. Und so nahm ich mir vor, künftig Obacht darauf zu geben, nur in Maßen klug zu sein. Understatement im Wissen als Eintrittskarte in die Gemeinschaft des Mittelmaßes, sozusagen. Ich war ein ganz schön präpotenter Bub.

3. Kapitel

Wir machen guten Progreß auf der Bundesstraße.Abschließendes zum Tod auf der Autobahn. Ein kalorisches Kraftwerk aus dem Kalten Krieg,ein Getreidesilo aus der NS-Zeit und ein geheimnisvoller Gutshof aus der Renaissance

Nach Langenzersdorf beschleunigte ich auf siebzig Stundenkilometer, eine gute Marschgeschwindigkeit für Leute, die keine Märsche mögen, sagte ich zum Dozenten.

„Warum nehmen wir nicht die Autobahn, in vierzig Minuten wären wir in Krems“, fragte der Dozent ungehalten.