18,99 €

Mehr erfahren.

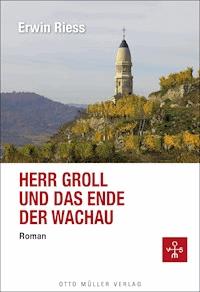

- Herausgeber: Otto Müller Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Auf der Donau bei Novisad kollidieren im Morgennebel zwei Schiffe: eine Motorjacht namens Argo, erbaut und gesteuert von ehemaligen Werftarbeitern aus Korneuburg bei Wien und ein unbeleuchteter, antriebsloser Kohlefrachter. Donaupiraten klettern aus dem Frachtraum und kapern die Jacht, die nun stromaufwärts in Fahrt gebracht wird. Zur selben Zeit sind in den östlichen Donaustaaten behinderte Menschen und Flüchtlinge vielfältiger Gewalt ausgesetzt. Die Betroffenen wehren sich, Flüchtlingsquartiere und Behindertenheime gehen in Flammen auf, das Betreuungspersonal wird davongejagt oder umgebracht. Die Regierungen versuchen, den sich rasch ausbreitenden sozialen Flächenbrand totzuschweigen. Als die Kunde vom Aufstand ins Ausland dringt, rücken Armee, Polizei und Bürgerwehren aus. Der Privatermittler und Rollstuhlfahrer Groll stößt auf eine als Zirkus auftretende Gruppe behinderter Menschen. Er versucht, ihre Flucht aus Europa zu organisieren und findet sich als gejagter Krimineller wieder. Die Gruppe wird auf der ungarischen Donau verfolgt und findet schließlich im "Stieglerhaus" in der Weststeiermark Unterschlupf. Dort kommt es zur entscheidenden Schlacht. Grolls langjähriger Freund, der "Dozent", wird vom Strudel der Ereignisse ebenso mitgerissen wie der pensionierte Interpol-Offizier Alphonse Ledwinka. Ein Roman, der politische und gesellschaftliche Entwicklungen verdichtet und erschreckende Dinge über das gegenwärtige Europa erzählt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Erwin Riess

Herr Grollund die Donaupiraten

ROMAN

Für Sigi Maron (1944–2016)

Die Drucklegung dieses Buches wurde gefördertvon den Kulturabteilungen der Stadt Wien (Literatur),Niederösterreich und Stadt und Land Salzburg.

www.omvs.at

ISBN 978-3-7013-1272-6eISBN 978-3-7013-6272-1

© 2019 OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG-WIENAlle Rechte vorbehaltenSatz: Media Design: Rizner.atDruck und Bindung: Christian Theiss GmbH, A-9431 St. StefanCoverbild: mauritius images/Helmut Corneli/AlamyUmschlaggestaltung: Media Design: Rizner.at

No man is an island, entire of itself;every man is a piece of the continent,a part of the main. If a clod be washedaway by the sea, Europe is the less,as well as if a promontory were, as well as ifa manor of thy friend's or of thine own were.Any man's death diminishes me becauseI am involved in mankind; and thereforenever send to know for whom the bell tolls;it tolls for thee.

John Donne (1572–1632), geboren und gestorben in London

Soll das kurze Menschenlebenimmer reiche Kraft Dir geben,mußt Du Arschlöcher beseitigen,die von morgen und die heutigen.

Matifu Dzurilla, geboren 1997 in Slavkov/Austerlitz bei Brünnund aufgewachsen in Otrokovice am Bat’a Schiffahrtskanal

Inhaltsverzeichnis

An den „Ständigen Ausschuß zur Klärung sämtlicher Welträtsel“, welcher beim Binder-Heurigen in Wien-Floridsdorf in Permanenz tagt

Aus Cornels LogbuchI. Der Berg

1. KapitelDas Ende einer Ehe, sehr pragmatisch. Abschied von New York. Eine Rebellion in Ungarn und ein Rettungseinsatz in Kroatien

Aus Cornels LogbuchII. Die Deutschen

2. KapitelAlphonse Ledwinka, Oberst bei Interpol und Substitute bei mir. Kühner Vorstoß an den Balaton. Goldrausch und Auftragsmorde

Aus Cornels LogbuchIII. Pavel Oarcea

3. KapitelKeine Fischsuppe in Mohács und Erinnerung an eine verlorene Schlacht. Ferner die existenzielle Erhöhung meines Freundes István Golkovics und beunruhigende Nachrichten von der Internationalen Donaukommission

Aus Cornels LogbuchIV. Doktor Antekirrt und die Insel der Hoffnung

4. KapitelHeldenstadt Vukovar. Goran, der traurige Hafenmeister. Das Kopački rit, ein barrierefreier Sumpf. Himmelsstürmer at work oder Der Aufstand breitet sich aus. Vorstoß nach Serbien

Aus Cornels LogbuchV. Die Leprakolonie

5. KapitelSchloß Eltz und der schäumende Hochadel. Künstliche Hüften, echtes Geld. Die wahre Geschichte des Volkswagenwerks

Aus Cornels LogbuchVI. Mensch Pablo

6. KapitelVerschollen bei Apatin. Lob der Unordnung oder Die Gefahren des Rechtsstaats. Ein Geisterschiff im Sumpf

Aus Cornels LogbuchVII. Matifu, mon amour

7. KapitelDie große Fahrt der alten Herrschaften und was aus ihr wurde. Glück und Elend der Donaupiraterie. Ich stoße auf meine Leute, sie sehen in mir einen Fremden. Krethi und Plethi gehen zur Schule

Aus Cornels LogbuchVIII. Die Kollision

8. KapitelAlte Katasterkarten, alte Verhältnisse. Manöver im Sumpf. Ervin Šinko aus Apatin

9. KapitelAufstieg und Befreiung des Gefängnisboxers. Friedrich Nietzsche vertont Sándor Petöfi. Die Flußschlacht von Apatin

Aus Cornels LogbuchIX. Ich rieche das Mittelmeer

10. KapitelZuflucht bei einem Eisbrecher. Ein Flußbegräbnis und eine Meuterei im Schatten des Atomkraftwerks. Vom Völkerrecht auf Wasserstraßen. Das Gemetzel von Paks

11. KapitelDie Geschichte der tschechischen Geheimwaffe oder Warum Hitlers Lieblingswagen verboten wurde. Ein ungeliebtes Geburtstagsgeschenk für Stalin und Churchills unerfüllte Liebe zur Donauföderation. Schließlich Budapest, offene Stadt

Aus Cornels LogbuchX. Erotik ohne Ablaufdatum

12. KapitelArtúr Somlay, Fernsehpionier. István Golkovics, Logistiker. Jacqueline Monfils, Liebhaberin. Mensch Pablo, Flußopfer.

Aus Cornels LogbuchXI. Ein taktischer Schwenk

13. KapitelEin gewaltsamer Abschied im Donauknie und ein gelungener Durchbruch in der Parndorfer Platte. Vorstoß ins Steirische. Das Stieglerhaus, ein modernes Fort Sutter

14. KapitelAtemholen. Eine Probe im Stieglerhaus

15. KapitelHeimatläuten

16. KapitelDer zweite Bildungsweg des Herrn Matifu nebst anderen Welträtseln

17. KapitelDie Schlacht um das Stieglerhaus

18. KapitelJuristische und politische Aufräumarbeiten. Überraschende Hilfe. Durchs Kanaltal nach Portopiccolo

Epilog

Dokumente

Danksagung

An den „Ständigen Ausschuß zur Klärungsämtlicher Welträtsel“, welcher beim Binder-Heurigenin Wien-Floridsdorf in Permanenz tagt

Hoher Ausschuß!

Am 13. Dezember 2006 verabschiedete die UNO-Generalversammlung in New York die „Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“. Das Übereinkommen wurde seither von 177 Staaten angenommen und zählt neben der Allgemeinen Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945 zu den grundlegenden völkerrechtlichen Dokumenten. Beide sind Säulen der Weltzivilisation.

Mit Stichtag 1.1.2019 beträgt die Weltbevölkerung exakt 7.674.575.312 Menschen, einige sterben gerade, andere befinden sich auf dem Weg aus dem Mutterleib. Jährlich wird die Erde um die Bevölkerung Deutschlands oder der Türkei oder des Iran oder der Demokratischen Republik Kongo um mehr als 80 Millionen Menschen bunter und vielfältiger. Somit steigt auch die weltweite Zahl behinderter Menschen. Weltbank und Weltgesundheitsorganisation beziffern ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung mit fünfzehn Prozent. Es gibt demzufolge weltweit 1.151.862.968 behinderte Menschen, keinen mehr und keinen weniger, ich habe sie alle eigenhändig gezählt. Angesichts der ausgewiesenen Zahlen verbietet es sich, von einer Minderheitenfrage zu sprechen. Im übrigen verbitte ich mir Zweifel an der Zählung. Disabled persons sind Menschen und keine Nummern.

Die UN-Konvention schreibt vor, daß unabhängige Monitoringausschüsse – sie werden von Betroffenen geleitet – der UN-Generalversammlung in regelmäßigen Abständen Berichte über die Lage in den einzelnen Ländern vorzulegen haben. Daraufhin werden Mängellisten festgelegt, die von den Staaten abzuarbeiten sind.

Im Folgenden erstatte ich Bericht über eine Ermittlung, die ich im Spätsommer an der ost- und zentraleuropäischen Donau, von Rumänien bis Österreich, durchführte. Die Ermittlung erfolgte auf dringliche Anregung eines New Yorker Freundes, die Kosten wurden zur Gänze von ihm übernommen. Kein Dollar und kein Euro an öffentlichem Geld stecken in der Arbeit.

Der Bericht erfolgt außerhalb des üblichen Ländermonitorings, er hält sich aber strikt an den Geist und die Systematik der UN-Konvention. Er ist sozusagen mein persönlicher UN-Bericht. Dem Hohen Ausschuß kommt das Vorrecht zu, die Ergebnisse meiner Ermittlungen noch vor der UNO zu hören.

Hohe Versammlung!

Die Jahre des Niedergangs der Europäischen Union werden begleitet von einer Demontage sozialer Absicherung für das untere Drittel der Bevölkerung. Jahrelang wurden Sozialleistungen von den Regierenden und ihren Medien verleumdet und sturmreif geschossen. Gesellschaftliche Errungenschaften, die auch für ärmere Bevölkerungsschichten ein halbwegs erträgliches Auskommen garantierten, wurden und werden liquidiert. Gesetzlich verbriefte Rechte wandeln sich zu Almosen und aus einer industriestaatlichen Sozialpolitik schlüpft ein ständestaatliches Armen- und Fürsorgewesen, das den Menschen in Form von Drohungen, Schikanen und Demütigungen gegenübertritt. An den Lebenschancen der Habenichtse wird herumgezupft und gezerrt wie am Balg eines erlegten Tieres.

Seit geraumer Zeit wird dem ökonomischen Kalkül ein völkisches Ziel zur Seite gestellt. Kulturfremde Zuwanderer ins Sozialsystem hätten sich gegen die heimischen Leistungsträger verschworen, heißt es, sie bedrohten die Homogenität des Volkskörpers.

Wie immer in finsteren Zeiten sind es Angehörige sozialer Randgruppen, denen der wind of change zuerst ins Gesicht fährt. Adornos Satz von der Schwäche als ein zur Gewalttat herausforderndes Mal erlangt europaweite Gültigkeit.

Hoher Ausschuß!

Der große europäische Umbau kennt zwei Sieger: die Groß- und Finanzindustrie sowie ein weit rechts stehendes Parteienbiotop, das große Gruppen der subalternen Klassen und kleinbürgerlichen Schichten aufsaugt und radikalisiert. Die einen scheffeln Rekordgewinne, die anderen verbuchen schwindelerregende Zuwächse bei Wahlen. Von einem Tag auf den andern werden vermeintlich gefestigte Demokratien von zwielichtigen Figuren regiert, alerte Blender, rachsüchtige Studienabbrecher, ausgebuffte Halunken und Schlägertypen, bei deren Erscheinen fühlende und denkende Menschen die Straßenseite wechseln. In manchen Ländern sind es skrupellose Konservative und Liberale, die den Antipoden der Zivilisation den Zugang zu höchsten staatlichen Weihen und Ministerbänken eröffnen. Jene Staaten, in denen die Machtübernahme der neuen Herren sich noch nicht zur Gänze vollzogen hat, kommen auf einer schiefen Ebene dem politischen Fallbeil Tag für Tag näher. Kulturelle und sprachliche Codes, die vor noch nicht langer Zeit Erkennungsmerkmale brauner Rüpel waren, bestimmen die politische Auseinandersetzung. Die Hetze gegen Minderheiten, der Hass auf Andersartige und bis zur Hysterie geschürte Ängste bilden einen Rauchvorhang, hinter dem zivilisatorische Standards, demokratische Verfahren und soziale Sicherheiten niedergerissen werden.

Einst mächtige Sozialstaatsparteien verschwinden im Orkus der Geschichte. Das gesellschaftliche Leben ist vergiftet, ein geistiges findet nicht mehr statt. Stattdessen werden an jeder Straßenecke Wettbüros eröffnet.

Nicht wenige Europäer reiben sich verwundert die Augen. Teile der alten bürgerlichen Eliten und ein paar versprengte Restlinke reagieren angesichts des Tempos und der Wucht, mit dem die Staaten ausgehöhlt und umgebaut werden, mit ungläubigem Staunen. Nicht wenige alte Menschen wähnen sich in einem Alptraum, und jene, deren Vorfahren in den Gaskammern ermordet wurden, kontrollieren ihre fertig gepackten Koffer immer öfter.

In den Pyrenäen und in Nordgriechenland richten sich Tausende junge Menschen in Selbstversorgerhöfen als gesellschaftliche Eremiten ein, während in den Ballungszentren Millionen in Konsumwahn und weltanschaulichem Obskurantismus versinken. Die Nahrungsaufnahme wird zu einem säkularen Gottesdienst, Almkühe und Komposthaufen erfreuen sich größter gesellschaftlicher Fürsorge. In den großen Städten werden Bierzelte für Zehntausende Träger von Trachtenuniformen errichtet, und es wird geschunkelt und gedudelt, daß die Schwarten krachen. Der Zweck der profanen Feldmessen tritt unverhüllt zu Tage: Die Volksgemeinschaft betet um den Anbruch einer neuen großen Zeit. Inbrünstig strebt sie danach, auch ihrer Generation einen Eintrag ins Hauptbuch der Barbarei zu erkämpfen.

In Osteuropa schrumpfte die Bevölkerung seit 1989 um fünfzehn Millionen Menschen. Gut ausgebildete Arbeitskräfte verlassen ihre Heimat und reihen sich in das Dienstleistungsproletariat der westeuropäischen Metropolen ein. Mit dem Mute der Verzweiflung klammern sie sich an den Traum vom sozialen Aufstieg. Zur selben Zeit geht es Abertausenden von sozial Deklassierten, die Kraft und Geld für die Emigration nicht aufbringen, in den Heimatländern an den Kragen. Verarmte Pensionistinnen verrotten in ihren Keuschen, Bettler und behinderte Menschen werden aus den Städten vertrieben. Alkoholiker ertränken sich und ihre Sucht in Tümpeln und Rinnsalen, seelisch angegriffene und gemütskranke Menschen tun es ihnen gleich.

Hoher Ausschuß!

Das ist Europa heute: Ein digitalisierter Wirtschaftsraum zieht sich gesellschaftlich ins Mittelalter zurück. Der moderne Opferstock wird mit Milliarden von Daten gespeist, aber anstelle des grenzenlosen Paradieses für alle winkt die totale Kontrolle eines jeden. Die Gefängnisse sind überfüllt. Die Hersteller von Stacheldraht, Sicherheitszäunen und Alarmanlagen melden Rekordgewinne. Als Kunstmäzene auftretende Glücksspielkonzerne schlagen aus der Ausbeutung des menschlichen Strandguts Extraprofite und veranlagen diese in Steuerparadiesen. Die Bauwerke der Antike und der Renaissance verblassen hinter Grenzbefestigungen und Abwehranlagen. Das Bienensterben wird durch den militärischen Drohnenflug kompensiert. Europa durchlebt fiebrige Jahre, wie sie Kriegen im Äußeren und im Inneren vorausgehen.

Das nachstehende Dossier wurde unter Einbeziehung mannigfaltiger Quellen erstellt. Sie wurden von mir nach bestem Wissen und Gewissen überprüft. Die meisten der unglaublichen Vorfälle und Verbrechen, von denen in der Folge die Rede sein wird, habe ich aus nächster Nähe miterlebt.

Der Bericht ist im Internet nicht zu finden, auch das Darknet bleibt in diesem Fall dunkel. Schriftliche Exemplare ergehen an Universitäten in Tel Aviv und Bogotá und an das Büro der UNO-Konvention. Sie dürfen nur von ausgewählten Personen eingesehen werden. Es könnte sein, daß sich auch in der Bibliothek der Fachhochschule St. Gallen ein unter Verschluß gehaltenes Exemplar befindet.

Ich bitte um strenge Prüfung des vorgelegten Berichts. Möge der Hohe Ausschuß seine Schlussfolgerungen ziehen!

Groll

Aus Cornels LogbuchI. Der Berg

Der Berg kam in der Nacht. Er hat nicht angeklopft. Das war gut so, die Viechsleut von der Heimleitung hätten ihn nicht eingelassen. Wie sie auch sonst niemanden hereingelassen haben, auf daß keiner das Elend schaut, die Kinder in den Gitterbetten und in ihrem Kot. Die Scheiße war das einzige, was die Kinder besaßen, und weil der Mensch nach Besitz strebt, gaben sie ihren nicht her. Manchmal aber waren sie großzügig und bewarfen die Pfleger mit ihrem stinkenden Besitz, ein Gruß aus der Menschenküche.

Der Berg kam in der Nacht, er hat nicht angeklopft. Und er hat sich das Heim geschnappt wie der triefäugige Labrador vom Oberpfleger unseren Fraß. So ein Berg, wenn er einmal ins Rutschen kommt, macht keine halben Sachen. Sollte man meinen. Bei uns aber zerriß er das Heim in zwei Teile, die einen wurden mitgerissen und verschwanden im giftigen Schlamm und hatten es hinter sich. Da waren Freunde, die konnten sich nicht verabschieden. Wir haben sie beneidet. Das halbe Heim weggeschwemmt, die halbe Belegschaft vom Berg geschluckt. Und die ganze Zeit hat es geregnet, einen ewigen Regen. Nach ein paar Tagen ist von der verbliebenen Hälfte der Insassen noch einmal die Hälfte eingegangen, an Hunger, Durst, Angst. Was einem so bleibt, wenn man sonst nichts hat.

Dann wurden wir verlegt, in ein anderes Haus, das leider ganz geblieben war. Ein Drecksloch wie das alte, Ratten in der Küche, Wanzen im Bett. Und eine Pflegerin, groß wie ein Schrank. Sie schlug ohne Vorwarnung zu. In der Pädagogik ist am wichtigsten die Konsequenz, sonst kennt sich keiner aus. Schwester Jolanta kannte sich aus und waltete ihres Amtes. Bis mein Ordonnanzoffizier Matifu, der stark ist wie eine Armee, sie im Suppenkessel ertränkt hat. Matifu ist ein friedlicher Mensch, aber wenn die Lage es erfordert, kann er diese Schwäche überwinden. Die Suppe schmeckte säuerlich und stank bis in den Schlafsaal. Aber sie war eßbar.

Eine gute Suppe ist eine große Auszeichnung für das Menschengeschlecht. Wenn selbiges aus Menschen bestünde, wär’s schön. Meist bleibt es ja beim Geschlecht, das Menschsein ist in der Packung nicht enthalten.

Das wahre Menschentum zeigt sich erst auf Ebene sechs, sagte der Herr Anstaltspfarrer, der uns Schokolade zugesteckt hat, damit wir wegschauen, wenn er bei uns hingeschaut hat, sehr genau hingeschaut, mit zehn Augen auf seinen Drecksfingern. Das Haus war ein ehemaliges Verwaltungsgebäude eines E-Werks am Fluß, es hatte einen Lift und fünf Stockwerke. Die toten Kinder kommen in den sechsten Stock, hieß es, zu den Engeln, und am nächsten Tag wurden die Leichen abgeholt. Was dann geschah, weiß ich nicht. Für unsereins gab’s keinen großen Friedhof.

Das sage ich, Cornel Vanator, mit dem das Leben noch Großes vorhat.

1. Kapitel

Das Ende einer Ehe, sehr pragmatisch.Abschied von New York. Eine Rebellionin Ungarn und ein Rettungseinsatz in Kroatien

Nachdem ich aus unserem Haus nahe des Union Square in Manhattan ausgezogen war, quartierte ich mich bei meinem Freund Henryk in Hackensack, New Jersey, ein, er betreibt dort eine Reparaturwerkstatt für historische Ford Mustangs. Warum ich gegangen bin? Meine Frau hatte sich einem anderen zugewandt. Einem Psychiater vom Mount Sinai Hospital, ein Beau mit Gamaschenschuhen. Er konnte wunderbar kochen und singen. Am besten gelangen ihm Linguine al limone und Songs von Dean Martin.

Ich war ihm nicht böse, wir beide vertrugen uns gut. Er hatte eine Familie mit vier Kindern und war in seine wunderschöne Frau, eine Architektin, nach zwanzig Ehejahren verliebt wie am ersten Tag. Aber er liebte auch meine Gianna mit Leidenschaft. Ich bestärkte ihn in seiner Liebe und traf mich einige Male mit seiner Frau Cory – sie war keine füllige italienische Mama wie meine Gianna, sondern eine gertenschlanke Indianerin. Immer wieder wurde sie mit der Rocksängerin Patti Smith verwechselt, und tatsächlich war sie Mitglied einer Band von fünf Frauen, die großartigen Hardrock spielte, wobei sie sang und das Schlagzeug bearbeitete. Ich war mit Cory ein paar Mal im Bett und machte die Erfahrung, daß Taktgefühl auch eine Lebenshaltung sein kann. Meine Verliebtheit wurde dadurch nicht kleiner. Als ich ernsthaft darüber nachdachte, eine feste Liaison mit Cory einzugehen und meiner Frau einen Partnertausch zumindest auf Zeit vorzuschlagen, kam Gianna, die in allen wesentlichen Fragen des Lebens klüger ist als ich, während ich in den unwesentlichen brilliere, mir zuvor: Ob ich etwas dagegen hätte, wenn Dean hin und wieder in unserem Haus übernachte. Sie würde dann zu ihm hinaufgehen, beim Frühstück sähen wir uns mit den Kindern in der Küche wieder. Ich könne es aber mit Cory ebenso halten und bei ihr schlafen; sie habe nichts dagegen. Das Einvernehmen mit ihr sei bestens, sie träfen sich auch immer wieder, um die Sache einer Feinabstimmung zu unterziehen. Nicht einmal eine Liebschaft kann man in dieser Stadt selber führen, dachte ich. Überall rühren kluge und liebenswerte Menschen in meinem Leben um, und über allem weht der Geist meines Freundes Mister Giordano.

Der weilte zwar die meiste Zeit in Florida mit ein paar alten Freunden aus sizilianischen Familien, aber an christlichen Festtagen flog er nach New York und vergewisserte sich, daß bei seiner family, in die er mich aufgenommen hatte, alles mit rechten Dingen zuging. Die Geschäfte führte längst sein Enkel Larry, der auch die „Mulberry Street Bar“ betrieb. Nur einige wenige Fälle von großer Bedeutung wurden noch von Mister Giordano persönlich betreut.

Als er mich vorgestern – er war zu Mittag mit dem Learjet eines Freundes vom Lake Okeechobee nahe Palm Beach angekommen – in seine Bar einlud, dachte ich, er würde meine Art, die eheliche Treue zu leben, einer peinlichen Befragung unterziehen. Pflichtschuldig war ich schon eine Stunde vor dem vereinbarten Zeitpunkt in der Bar und stärkte mich mit ein paar Gläsern Montepulciano für die bevorstehende Kopfwäsche. Mit energischen Schritten durchmaß der hagere Mann mit den schlohweißen Haaren den Schankraum. Ich vernahm ein schmatzendes Geräusch, das entweder von seiner Beinprothese oder dem frisch gewienerten Parkettboden herrührte. Der Warteraum für Klienten befand sich hinter dem Pizzaofen, hatte man sich mit dem Rücken zur Wand niedergelassen, überblickte man den Schankraum und hatte Zeit, sich auf seinen Geschäftspartner vorzubereiten. Als ich seiner finsteren Miene gewahr wurde, stellte ich mich auf eine sehr ernste Aussprache mit Mister Giordano ein. Nach einer knappen Umarmung und Küssen auf die Wangen kam er ohne Umschweife zur Sache. Ihn hätten alarmierende Nachrichten aus Donaueuropa erreicht, dort sei eine soziale Rebellion im Gange, die sich wie ein Flächenbrand ausweite. Randständige und Außenseiter aller Art würden plündernd und brandschatzend durch die Lande ziehen und wie die einstigen Maschinenstürmer herrschaftliche Zeichen aller Art attackieren, von Polizeistationen, Gerichtsgebäuden, Schulen und Tankstellen bis zu Behindertenheimen und Gefängnissen. Überwiegend handle es sich um Jugendliche, in den umherziehenden Haufen seien aber auch Kinder und alte Menschen gesichtet worden. Die Rebellen hätten Verluste, bekämen aber regen Zulauf, auch religiöse Spinner, Kleinverbrecher und sans papiers, Leute ohne Papiere, deren es in der Slowakei, Ungarn, Rumänien und den anderen Staaten der Region immer mehr gebe, würden sich den Aufständischen anschließen. Die staatlichen Sicherheitskräfte seien ratlos, es mangle an Personal, infolge der vielen Brennpunkte sei die Lage verworren, niemand verfüge über eine praktikable Strategie. Der Anteil von Ziganos – er sprach dieses Wort mit Hochachtung aus – sei erheblich. In den staatlich gelenkten Medien, andere gebe es ja in diesen Staaten nicht mehr, würden die Rebellen als menschlicher Abschaum, Schwerkriminelle und Terroristen bezeichnet. In Wahrheit seien sie aber nur bedrängte und verzweifelte Menschen, die sich viel zu lange in Geduld geübt hätten. Nun aber sei das Maß voll, von den Behörden erfuhren sie nur Schikanen und Gewalt. Unter den Aufständischen habe sich die Einsicht durchgesetzt, daß von keiner Seite Abhilfe zu erwarten sei, sie müssten ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen, und das ohne Kompromisse, Ausflüchte und Zugeständnisse. Verhandlungen seien ausgeschlossen. Die Regierungen würden Horrormeldungen streuen, insgeheim würden sie die Rebellion aber begrüßen, denn sie spiele der Angstpropaganda in die Hände. Man habe nun einen wunderbaren Feind mehr, und das noch dazu im eigenen Land. Vogelfreie, auf die man öffentlich eindreschen dürfe. Asoziale, die nun zum Abschuß freigegeben seien.

Mister Giordano füllte sein Glas und fuhr fort:

„Die Aufständischen haben nichts zu verlieren. Sie haben beschlossen, keine Opfer mehr zu sein, und wehren sich mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Ein Wunder, daß sie nicht schon längst ausgeräuchert oder in den Steppen der Tiefebene krepiert sind.“

Er fischte in seinem Jackett und steckte sich einen Zigarillo an. Und er überreichte mir ein Business-Class-Ticket für die Nachtmaschine nach Wien. Mein Freund, der Dozent, sei verständigt, er werde mich vom Flughafen abholen.

„Diese Leute sind zäh. Niemand hat sich um sie gekümmert. Die beste Lebensschule. Wie meine Jugend in den Bergen rund um Palermo.“

Ich legte meine rechte Hand auf den Tisch. Er beugte sich nach vor und griff nach ihr.

„Du wirst nicht in der Lage sein, schlimme Dinge zu verhindern, aber du sollst berichten. Unter den Gesetzlosen sind viele von unseren Leuten, kümmere dich um sie, hör dich um. Du kannst ein wenig Ungarisch und bist selbst behindert. Sie werden dich akzeptieren.“

Mit zunehmendem Alter rechnete Giordano sich immer offener zu den handicapped people. Ob mir zuliebe oder aus einer tieferen Einsicht in seine eigene Lage, vermochte ich nicht zu sagen. Ich erinnerte mich der dritten Hauptregul Wenzel Schebestas vom „Ständigen Ausschuß“, die da lautet: Aus welchen Gründen das Richtige geschieht, ist nicht wichtig, Hauptsache, es geschieht.

Mister Giordano leerte sein Glas und sah auf die Uhr. „Sperr die Augen auf! Der Dozent soll die Berichte in den Computer tippen und mir zusenden. Ich habe noch ein paar Verbindungen zu den großen Zeitungen, sie werden einige der Texte bringen. Allerdings unter einem Pseudonym. Wir dürfen Gianna und die Kinder nicht gefährden.“

Ich nahm einen tiefen Schluck, lehnte mich zurück, legte beide Hände auf den Tisch und sagte betont sachlich:

„Danke für dein Vertrauen, verehrter Don. Ich muß das alles noch mit meiner Frau besprechen.“

„Nicht nötig“, sagte er ebenso sachlich. „Ich habe das für dich übernommen. Sie wünscht dir Glück.“

Das ging ja kurz und schmerzlos. Ich roch förmlich Giannas Erleichterung, daß sie mich los war. Es war ein süßer, schwerer, leicht ranziger Geruch. Und die Kinder aus ihren früheren Ehen? Das Smartphone war ihnen wichtiger als der seltsame Vogel im Rollstuhl, der im Suff große Reden über die Binnenschiffahrt und eine Gesellschaft der Gleichen und Gerechten hielt, das aber in einer Sprache, die sie nicht verstanden. Und der nicht einmal ein Handy besaß. Giordano hatte recht, es gab niemand, der für diesen Auftrag besser geeignet war.

„Wie wird das Pseudonym lauten?“ fragte ich noch.

„Das braucht dich nicht zu interessieren. Wissen belastet.“

Mit diesen Worten hielt er mir die rechte Hand mit dem zierlichen goldenen Ring zum Kuß hin.

Wenig später saß ich in einem nachtblauen Siebenliter-Mustang des Baujahrs 1967. Henryk chauffierte mich zum Kennedy Airport. Joseph und meine wenigen Habseligkeiten ruhten im Kofferraum. Die Nacht war kühl, der Motor klang rund und sonor, die Straßen waren von Schlaglöchern übersät. Ich hörte Joseph zornig scheppern.

Aus Cornels LogbuchII. Die Deutschen

Eines Tages waren die Deutschen da. Es waren aber nicht nur Deutsche, auch Franzosen und Holländer, halb Europa machte seine Aufwartung. Die Deutschen haben alles organisiert, das können die gut. Ärztliche Begutachtung, Dosenessen, Steppdecken. Die elektrischen Leitungen wurden repariert, die Badezimmer geweißt und desinfiziert. Endlich gab es heißes Wasser, wir haben uns davor gefürchtet. Daß keines der Kinder geweint hat, konnten die Damen und Herren Helfer nicht verkraften. Also haben sie selber geweint.

Die Europäischen brachten nicht nur Medikamente und Bettwäsche, sie hatten auch Reporter und Filmleute im Schlepptau. Der Rettungsaufwand muß sich rentieren. Anfangs waren die Filmleute schockiert. Später ließen sie uns durch die Kameras schauen. Schöne, blitzende Geräte! Als wir anfingen, uns an sie zu gewöhnen, sind die Helfer wieder verschwunden. Es ging ja nicht um unser Leben, es ging um das Aufrütteln und die Spenden. So ein Ausweichquartier für das Gemüt kostet eine Menge. Da muß man schon etwas hineinbuttern, damit die europäischen Herzen die Geldbörsen öffnen. Und so sind die Helfer weitergezogen, in andere Kriegsgebiete, in der Hoffnung auf viele tote und zerquetschte Kinder, denn die bringen im Mitleidsgeschäft am meisten. Es wurden keine Zeitungsartikel über uns mehr geschrieben, die hohen Herren aus dem fernen Bukarest wollten das nicht. Wir waren wieder mit unseren Pflegerinnen allein, und die ersten Glühbirnen in den Deckenlampen fielen aus. Es wurde wieder dunkel. Bis eines Tages ein kleiner, älterer Herr auftauchte: Doktor Pavel Oarcea. Er hauchte uns Leben ein.

Das sage ich, Cornel Vanator, mit dem das Leben noch Großes vorhat.

2. Kapitel

Alphonse Ledwinka, Oberst bei Interpolund Substitute bei mir.Kühner Vorstoß an den Balaton.Goldrausch und Auftragsmorde

Nach der Landung in Wien blieb ich einsam in der Kabine zurück. Lange nachdem die Passagiere ausgestiegen waren, erschienen zwei Herren von der special assistance und bugsierten mich mit Hilfe eines schmalen Trolleys aus der Maschine. Dort sollte mein Joseph auf mich warten, der im Laderaum des Flugzeugs mitgekommen war. Allein, von ihm war keine Spur. Es ist nicht ungewöhnlich, daß es bei Flugreisen von Leuten, die Rollstühle benützen, zu Wartezeiten, Pannen und mittleren Katastrophen kommt. Das war vor dreißig Jahren so und es ist, Fluggastrechte hin oder her, auch heute nicht anders. Verlorene, vergessene oder kaputte Rollstühle sind keine Seltenheit, längere Verzögerungen zählen noch zu den harmlosen Vorfällen. In Heathrow wurde ich einmal Zeuge, wie mein Rollstuhl aus zehn Metern Höhe von einem Förderband auf den Boden fiel. Hätte es sich nicht um einen robusten amerikanischen Everest & Jennings aus Portland, Oregon, gehandelt, wäre die England-Reise im Eimer gewesen. In Hamburg erschien mein Rollstuhl zerquetscht und mit zerrissener Lehne, und in Athen war er einen halben Tag verschollen. Vor Gericht und bei der christlichen Seefahrt ist man in Gottes Hand, heißt es. Für einen Rollstuhlfahrer, der fliegt, gilt dasselbe.

Irgendwann tauchte Joseph dann auf. Die Gummikappen der Bremshebel fehlten und das Trittbrett war ölverschmiert, sonst war er in Ordnung.

Im Ankunftsbereich hielt ich nach dem Dozenten Ausschau. Ich drehte einige Runden, aber von meinem akademischen Assistenten war nichts zu sehen. Vielleicht hat er die Geduld verloren und ist wieder abgefahren, dachte ich. Vielleicht war er auch verärgert, weil ich mich aus New York nur zweimal per E-Mail gemeldet hatte. Ich hatte die Gelegenheit genutzt, als ich bei Freunden Giannas zu Gast gewesen war. Ich selber besitze ja keinen Computer und kein Smartphone. Von mir kann niemand ein Bewegungsprofil anlegen. So etwas braucht ein an den Beinen gelähmter Mensch nicht, und ein verdeckter Ermittler erst recht nicht. Der Dozent hatte drei Dutzend Mails geschickt, ich habe nur ein paar gelesen, privates Zeug und Skizzen für eine soziologische Arbeit über den Zwang von Politikern, immer die Wahrheit zu sagen, weil Lügen zu anstrengend ist. Als wäre das nicht schon seit Jahrzehnten bekannt, dachte ich und ersparte mir die Lektüre weiterer Mails.

Es gibt unter Ermittlern eine Faustregel: Wenn man nicht weiter weiß, bleibt man dort, wo einem die Ratlosigkeit bewußt wird. Die normale Reaktion wäre die Flucht weg von einem Ort, der einen verunsichert. Also nahm ich einen Espresso und beobachtete die Ankunftshalle. Nach einem weiteren Kaffee und der Lektüre eines Zeitungsartikels, der davon handelte, daß die Kadaver zweier verschwundener Pferde aus der neuen Reiterstaffel der Wiener Polizei in der Pferdefleischhauerei Schuller in meinem Wohnbezirk aufgefunden worden waren, fiel mir ein schlaksiger Mann mit Halbglatze auf, der in gebeugter Haltung auf und ab lief. Er trug einen hellgrauen Staubmantel, in der Hand hielt er einen Regenschirm. Das längliche Gesicht mit der markanten Hakennase und den buschigen Augenbrauen war mir gut bekannt. Ich legte einen Fünfdollarschein auf die Theke und fuhr auf den Mann zu. Nun hatte auch er mich gesehen, er hob den Schirm zum Gruß und eilte mir entgegen. Alphonse Ledwinka war Dauergast meines Stammheurigen. Ursprünglich Kriminalbeamter, hatte er es zum ranghöchsten österreichischen Verbindungsoffizier bei Interpol gebracht. Er konnte stundenlang allein vor seinem Weinglas sitzen, ihn umgab eine Aura der Unnahbarkeit, die andere Gäste davon abhielt, das Wort an ihn zu richten.

„Mein Wagen war unpäßlich, ich mußte einen Pannendienst einschalten. Ich bin in Vertretung des Dozenten hier. Darf ich…?“ begrüßte er mich und wollte nach meiner Reisetasche greifen.

„Sie ist nicht schwer“, wehrte ich das Angebot ab. Mit der Tasche auf meinen Oberschenkeln fühle ich mich sicher. Außerdem barg sie ein paar Dinge, die ich niemandem anvertrauen möchte, schon gar nicht auf einem Flughafen.

„Ich dachte schon, Sie hätten die Maschine verpasst“, sagte Ledwinka mit seiner rauchigen Stimme, während wir auf den Ausgang zusteuerten. Um zu seinem Wagen zu gelangen, bedurfte es eines längeren Marsches entlang ausgedehnter Freiluftstellplätze. Die Tasche auf meinen Oberschenkeln wurde schwerer und schwerer. Immerhin, es regnete nicht.

Der Dozent lasse sich entschuldigen, erklärte Ledwinka. Seine Mamà habe einen leichten Schlaganfall erlitten, Sohn und Tochter seien bei ihr. Und ihr alter ungarischer Chauffeur, Kálmán, sei wegen einer Erbschaftssache nach Tokaj gereist, es gehe um zwei Weingärten, die Herrn Kálmán gehörten. Ein lokaler Oligarch habe sich die Weingärten, die einst Teile einer Genossenschaft gewesen waren und in den späten neunziger Jahren um einen Bettel von Herrn Kálmán erworben wurden, mit der Begründung unter den Nagel gerissen, Herr Kálmán sei schon zu lange in Wien und somit kein richtiger Ungar mehr, er habe daher den Anspruch auf das Land verwirkt.

„Da wird der Alte aber mit Feuer und Schwert dreinfahren“, erwiderte ich. „Herrn Kálmán bei Bodengeschäften übers Ohr zu hauen ist das eine; ihm, dem stolzesten aller stolzen Ungarn, das Ungarsein abzusprechen, kommt einer Weltkriegserklärung gleich.“

Ledwinka brummte vor sich hin. Ich deutete das als Zustimmung.

Ich machte mir um die alte Dame in ihrer Hietzinger Villa nicht allzuviel Sorgen, hin und wieder ein kleiner Insult, das bringt das Alter mit sich, dachte ich. Madame ist zäh, sehr zäh, das hatte sie schon einige Male unter Beweis gestellt. Daß sie aus Liebesgründen für kurze Zeit sogar in das umkämpfte Donetsk gegangen war, nötigt mir heute noch Respekt ab.

Beim Flughafenparkplatz erwartete mich eine böse Überraschung. Ledwinka fuhr einen betagten grünen Škoda. Steige nie in einen deutschen Wagen, du zementierst die deutsche Monopolherrschaft und schwächst die Fortschrittskräfte Resteuropas, hatte mir einst ein alter Bolschewik eingeschärft, der als Motorredakteur bei der kommunistischen Tageszeitung arbeitete und Jubeltexte über osteuropäische Autos verfasste. Ich habe mir Teile seiner Weltsicht zu eigen gemacht und bin damit nicht schlecht gefahren. Škoda zählte zu den ersten Filetstücken, die der Volkswagenkonzern sich nach dem Kollaps der sozialistischen Staaten einverleibt hatte. Von diesem Coup befeuert, wurde der Konzern übermütig und baute eine Betrugssoftware in seine Dieselautos ein. So und nicht anders hängen die Dinge in Europa zusammen.

Mittlerweile hatte es leicht zu regnen begonnen. Ledwinka bot mir seinen Schirm an, ich lehnte dankend ab. Das war ein Fehler, denn sein Wagen ließ sich weder mit dem Schlüssel noch mit der Fernbedienung öffnen. Er habe das schon mehrfach erlebt, sagte Ledwinka düster, da hilft nur der Pannendienst. Er holte sein Smartphone aus der Manteltasche, ich schnappte mir seinen Schirm. Aber auch der war nicht zu öffnen. Ungeduldig riß ich an dem Gestänge. Es brach nach wenigen Sekunden.

Der Pannenfahrer öffnete den Wagen im Handumdrehen, allerdings dauerte es eine gute Stunde, bis er uns gefunden hatte. Es komme nicht oft vor, daß er zweimal zum selben Fahrzeug ausrücken müsse, sagte er mit einem maliziösen Lächeln. Ledwinka überging die Bemerkung mit Schweigen und knauserte mit dem Trinkgeld. Vor dem Regen hatten Ledwinka und ich unter dem Dach eines Kassenautomaten Zuflucht gesucht, wo der alte Herr, der sich gern Oberst nennen ließ, mich in seine Pläne einweihte. Der Dozent sei von einem Bekannten in New York informiert worden, daß ich mich in Ostungarn umschauen solle, es gebe dort beunruhigende Entwicklungen. Glücklicherweise habe auch er, Ledwinka, in Ungarn zu tun, er wollte ein paar befreundete pensionierte Werftarbeiter treffen, die sich einen Jugendtraum erfüllten und mit einem selbstgebauten Schiff ans Schwarze Meer unterwegs waren. Vielleicht würde er eine kurze Strecke mitfahren, er habe in seinem Leben zwar immer einen großen Bogen um die Donau und um Schiffe gemacht, aber für dieses eine Mal werde er seine Idiosynkrasie überwinden. Ich hatte keine Ahnung, was dieses Fremdwort bedeutete, und fragte nach, woher seine Abneigung gegen die Donau stamme.

„Das geht Sie nichts an“, sagte er schroff.

Mein alter Renault 5 war etliche Monate nicht bewegt worden, ohne eine gründliche Überholung konnte ich das Gefährt nicht in Betrieb nehmen. Da aber Gefahr im Verzug war, blieb mir nichts anderes übrig, als meine Vorbehalte gegen deutsche Autos zurückzustellen.

Am nächsten Tag war um drei Uhr dreißig Tagreveille; schon eine halbe Stunde später saß ich in der geräumigen Octavia, der zusammengeklappte Joseph ruhte auf dem breiten Rücksitz und war angegurtet. Der Oberst hatte auf dem frühen Zeitpunkt bestanden, und es zeigte sich bald, daß seine Umsicht berechtigt war. Auf den Transitstrecken Richtung Westungarn herrschte bereits Kolonnenverkehr. Wir umgingen den staugeplagten Grenzübergang Nickelsdorf und durchquerten den slowakischen Landstreifen nahe der Plattenbausiedlung Petržalka am Südufer der Donau. Über dem Schloß Rusovce oder Karlburg brach die Sonne durch den wolkenverhangenen Himmel. Das Schloß mit seinen weißen Türmchen und Arkaden erinnere mich an ein englisches Herrenhaus, sagte ich zu Ledwinka. Der aber schwieg, wahrscheinlich genierte er sich für seinen Wagen, dessen Getriebe beim Hochschalten Pfeifgeräusche von sich gab. Wenig später machten wir an einer Tankstelle beim slowakisch-ungarischen Grenzübergang Rajka halt. Eine Rollstuhltoilette erfreute mein Gemüt. Beim dritten Dupla Fekete – der zum Überhitzen neigende Motor benötigte eine längere Pause – ließ Ledwinka sich zu einer Bemerkung herab. Schloß Karlburg gehöre den Grafen Zichy, sagte er, es sei eines von mehreren Zichy-Schlössern in Ungarn und Rumänien. Ein weiteres befinde sich in der Nähe von Baia Mare, eine Autostunde von Debrecen entfernt. Das sei jene Stadt, in deren Nähe sich im Jänner 2000 in einem Goldbergwerk eine Katastrophe ereignete, als der Damm einer Absetzanlage für Cyanid und Schwermetalle brach, worauf in der Theiß und der unteren Donau ein massenhaftes Fischsterben einsetzte und Baia Mare in die Blacksmith-Liste der am stärksten verseuchten Städte der Welt aufgenommen wurde.

Woher sein Interesse für Schlösser stamme, fragte ich, froh, daß die Einsilbigkeit gebrochen schien. Ich kannte den Oberst vom Binder-Heurigen als einsamen Trinker, mehr als Grußworte hatten wir nie gewechselt. Das demonstrative Desinteresse an Menschen sei ein Kennzeichen des Kriminalisten, hatte ich bei dem großen amerikanischen Schriftsteller James Lee Burke gelesen, und wer sich am Mississippi und den Bayous auskennt, dessen Expertise zweifle ich nicht an.

„Die Zichy-Schlösser sind mir egal“, sagte Ledwinka. „Ich habe im rumänischen Zichy-Schloß Diosig vor zwanzig Jahren einen Auftragsmörder verhaftet, einen ehemaligen Förster aus Greillenstein an der Taffa bei Horn im Waldviertel. Er stand in den Diensten eines Wiener Immobilienhais, der sich durch einen Raiffeisen-Job tarnte. Mein Mann hatte zwei Dutzend Geschäftsleute in der Ukraine und anderen Ländern Osteuropas aus dem Bestand entnommen, wie er das später vor Gericht nannte. Die Entnahme erfolgte mittels eines Scharfschützengewehrs namens Wintores des russischen Militärgeheimdienstes, eine Präzisionswaffe mit seltenem Kaliber. Die Vorliebe für die Edelbüchse war sein Untergang. Bei einem Bankraub fährt man keinen Rolls-Royce.“

Wo der Förster jetzt sei, wollte ich wissen.

„Er sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Ungarischen Tiefebene“, sagte Ledwinka und erhob sich.