19,99 €

Mehr erfahren.

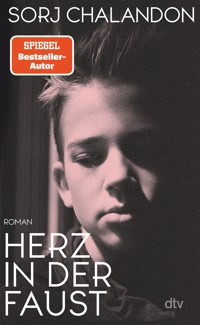

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Epochal, spannend und kraftvoll von der ersten bis zur letzten Seite.« Le Parisien Im August 1934 gelingt 56 Jugendlichen einer Strafkolonie auf der bretonischen Insel Belle-Île-en-Mer die Flucht. 20 Franc – das ist der Preis, den die örtliche Polizei für jeden Jungen aussetzt, worauf die Inselbewohner eine Hetzjagd beginnen. Ein einziger Junge entkommt, seine Geschichte erzählt dieser Roman: Jules Bonneau, von den Eltern früh verlassen, nach Jahren im Heim zwischen Raserei und Hoffnungslosigkeit, gerät auf der Flucht an den baskischen Sardinenfischer Ronan Kadarn und dessen Frau. Zum ersten Mal lernt er Zuneigung kennen, eine Zärtlichkeit, die ihn erschüttert. Er lebt mit den Fischern, begegnet Kommunisten und Faschisten. Und muss am Ende eine Entscheidung treffen, die ihn mit seiner Vergangenheit konfrontiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 405

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

»EPOCHAL, SPANNEND UND KRAFTVOLL VON DER ERSTEN BIS ZUR LETZTEN SEITE.« Le Parisien

Im Sommer 1934 gelingt auf der bretonischen Insel Belle-Île-en-Mer 56 Jugendlichen einer Strafkolonie die Flucht. Ein einziger Junge entkommt, seine Geschichte erzählt dieser Roman: Jules Bonneau, nach Jahren im Heim zwischen Raserei und Hoffnungslosigkeit, gerät an einen Sardinenfischer und dessen Frau. Zum ersten Mal lernt er Zuneigung kennen, eine Zärtlichkeit, die ihn erschüttert. Jules lebt mit den Fischern, begegnet Kommunisten und Faschisten. Und steht am Ende vor einer Entscheidung, die ihn mit seiner Vergangenheit konfrontiert.

»Eins ist sicher: Diesen Protagonisten wird man so schnell nicht wieder vergessen.« Le Figaro

»Ein Roman, den man um nichts in der Welt aus der Hand legen möchte.« Gala

»Intim und universell, schmerzhaft und versöhnlich: Dieser Roman ist ein Glücksfall.« Le Matin Dimanche

Sorj Chalandon

Herz in der Faust

Roman

Aus dem Französischen von Brigitte Große

Allen,

die in der Schule vor Langeweile umkamen

oder zu Haus weinten,

die in der Kindheit

von ihren Lehrern tyrannisiert oder

von ihren Eltern verprügelt wurden,

widme ich dieses Buch. [1]

Jules Vallès, Das Kind

1.Die Kröte

11. Oktober 1932

Mit gesenktem Kopf, die Nase im Fressnapf, schlabbern, saugen, schaufeln alle wortlos das Futter in sich hinein. Beim Essen ist jedes Wort verboten. In der Kantine ist Ruhe Pflicht.

»Ruhe, kapiert?«, blafft Oberaufseher Ambroise Chautemps, um die Neuen zu beeindrucken.

Außer in der Pause setzt es für jeden Laut eine Strafe.

Sogar die Blicke werden kontrolliert.

»Ich kann eure Gedanken lesen, ihr Banditen!«

In seine blaue Uniform gezwängt, geht der Ex-Unteroffizier durch die Reihen.

»Eure Augen verraten mir, wenn ihr euch krumme Touren ausdenkt!«

Sein Käppi zwischen unseren rasierten Schädeln. Moysan, Trousselot, Carrier, Biene, Klein Malo, sogar der Kapo Soudars – alle haben den Kopf eingezogen. Unsere nichtsnutzige Truppe wirkt wie eine geschlagene Armee.

»Ihr seid doch alle abartig!«

Chautemps haut mit seiner betressten Schirmmütze auf einen Tisch. Und kommt auf mich zu.

»Augen runter, Kröte, zackzack!«

Ich halte seinem Blick stand.

Gleich schlägt er zu. Das weiß ich.

Er räuspert sich – Vorzeichen eines Wutausbruchs.

»Kröte!«

Niemand hat das Recht, mich so zu nennen. Nie. Das ist mein Kampfname, den ich mir dank einiger ausgeschlagener Zähne redlich erworben habe. Nur ich darf ihn benutzen. Er ist mein Stolz und der Schrecken der anderen. Keiner von den Jungs, kein Schließer, nicht einmal Colmont, der Direktor, darf ihn in den Mund nehmen. »Kröte« ist meine Kennnummer und meine Wut. Mein Ehrenmal.

Chautemps kommt näher. Ich sitze am Ende der Bank, als Fünfter in meiner Reihe. Vor mir lauter gekrümmte Rücken. Sogar im Knast sitzt man sich an den Tischen gegenüber und redet miteinander wie im Restaurant. Hier, in der Korrektionsanstalt Haute-Boulogne auf Belle-Île, sind wir hintereinander platziert und sehen vor uns nur Reihen von Nacken. Umdrehen ist verboten.

»Schau auf deinen Teller!«

Ein Blechnapf.

In der Mayenne fressen unsere Schweine aus so was. Ich bleibe trotzig. Grinse böse.

»Meinen Trog, willst du sagen.«

Ohne Vorwarnung greift er sich den verbeulten Napf und schmeißt ihn mir ins Gesicht. Blech trifft mein Jochbein. Ich bin total eingesaut. Und Chautemps steht blöd da, wie ein Riesenbaby, das nicht mehr weiterweiß.

Als er »Augen runter!« sagte, habe ich meine Gabel mit dem abgebrochenen und den drei angespitzten Zinken in die Hand genommen. Das ist ihm nicht entgangen.

»Schau auf deinen Teller!«

Ich gehe ihm an die Gurgel. Der Drecksack ist groß. So groß wie ich, so schwer wie ich, aber fünfzig, und ich bin achtzehn. Ein Tier, das seinen Herrn anspringt. Und umwirft. Er taumelt unter meinem Ansturm, fällt auf den Rücken, die Hände in der Luft, knallt mit dem Kopf auf den Boden. Schon sitze ich rittlings auf ihm, die Finger in seinen Uniformkragen gekrallt. Starre ihm in die Augen, schreiend. Drücke ihm mit dem Unterarm den Hals ab. Strecke die Zunge heraus und lasse sie in alle Richtungen kreisen. Sabbernd wie ein Hund.

»Abartig, ja?«

Stirn gegen Stirn, seine Angst, meine Lust.

»Los, Chef, antworte, ist das abartig?«

Er der Sklave, ich sein Herr und Meister.

Von hinten kommen jetzt die Schließer angelaufen. Das höre ich am Gebrüll und dem Klappern ihrer beschlagenen Schuhe auf dem Zement. Ich hebe Chautemps’ Käppi auf und ziehe es mir tief in die Stirn, ohne meine Beute loszulassen.

»Kröte! Lass den Scheiß!«

Seine erstickte Stimme. Sein irrer Blick. Und sein Gesicht, das langsam blau wird.

Als sich drei Wärter auf mich stürzen, schnappe ich zu. Verbeiße mich in seine Kehle. Ein wölfisches Festmahl. Aber schlechte Zähne kommen gegen Knorpel nicht an. Der ist elastisch, zäh, nicht zu knacken. Ich schmecke kein Fleisch. Nur Blut. Unter den Hieben der Schließer löst sich mein Kiefer. Die Horde über mir reißt mich hoch und legt mir Handschellen an. Einer zieht mir seinen Ochsenziemer über den Nacken und spuckt mir ins Gesicht.

»Verdammter Bastard!«

Ich zittere. Alle zittern. Zwei Pfiffe aus der Trillerpfeife – die tobende Kantine wird zur Ordnung gerufen.

Es ist vorbei. Jetzt komme ich ins Loch, bei Wasser und Brot. Oder vor Gericht und dann ins Zuchthaus.

»Wenn du so weitermachst, kommst du nach Eysses!«

Das Zuchthaus von Eysses ist der Zwinger für die Wütenden. Die schlimmste Drohung.

Soudars war drei Jahre dort, bevor er hierherkam. Er redet nicht darüber, gibt aber gern damit an. Trägt es wie eine Tapferkeitsmedaille vor sich her. Aber eine aus Mäusespeck. Der arme Junge war nämlich zu zart für das gnadenlose Gefängnis in Villeneuve-sur-Lot. Und wurde von der Vollzugsverwaltung wegen guter Führung nach Haute-Boulogne versetzt.

Chautemps rappelt sich mühsam auf. Die Arme um die angezogenen Knie geschlungen, kommt er allmählich wieder zu sich. Er, der sich immer damit brüstet, der Cousin von Camille Chautemps, dem Ratspräsidenten, zu sein, sieht aus wie ein vom Fahrrad gefallener Junge: leerer Blick, blutiger Hals. Und ich habe immer noch sein Angeberkäppi auf.

Bis ein Wärter es mir vom Kopf reißt.

*

Chautemps stand mit verschränkten Armen vor mir, ein Riese, das Kinn gereckt, die Stirn gerunzelt. Räusperte sich. Forderte mich heraus.

»Schau auf deinen Teller!«

Er wusste von meinen Wutanfällen. Meinem Wahn, wie er es nannte. Ich hatte einmal dem Arzt davon erzählt. Und der hatte es ihm weitergesagt. Ich träumte vom Töten, um es nicht tun zu müssen. Ich dachte mir alles aus, die Schreie, die Blicke, die Angst, und stellte mir vor, wie es wäre. Mich zuschlagen zu hören. Ein Büschel Haare, ein abgerissenes Ohr in der geballten Faust. Der Blutgeschmack im Mund, metallisch, salzig, ekelhaft. Die Tränen der anderen auf meiner Zunge. Nach so einem Ausbruch begann ich immer zu frieren und zu zittern. Hatte Angst. Ohne mich von meiner Bank zu erheben, aufzustehen oder auch nur den Blick vom Blechnapf zu lösen, habe ich dann einen Zögling verwundet, einen Wärter getötet, die Kantine verwüstet und bin geflohen.

Diesmal habe ich den Oberaufseher zerfleischt.

Mein Atem ging schnell, meine bebende Faust lag auf dem Tisch. Mit der anderen Hand knetete ich das geflochtene Band meiner Mutter in der Tasche.

Ich brauchte ein paar Minuten, um mich wieder zu fangen. Zu verstehen, dass gar nichts passiert war. Mich zu beruhigen. Mir zu sagen, dass alles Einbildung gewesen war. Dass Ruhe herrschte die ganze Zeit. Chautemps hatte bemerkt, wie ich ihn ansah. Mit wildem Blick. Und offenem Mund. Da hatte ich gerade in seine Kehle gebissen, und er wusste es. Spürte, wie ich ihm die dreizinkige Gabel in den Nacken rammte, kaum dass er mir den Rücken kehrte. Wie ich ihn mit dem aus der Seilerei gemopsten Marlspieker durchbohrte. Seine Stirn lachend gegen eine Tischkante stieß. Er erriet meine Gedanken. An meinem Gesicht konnte er seinen Leidensweg ablesen.

Er beugte sich über mich.

»Augen runter, Bonneau!«

Ich senkte den Blick.

Trousselot, Carrier, Soudars, Biene und alle anderen auch.

»Ruhe, Malo!«

Ich saß am Ende der Bank, meinem üblichen Platz. Chautemps setzte seine Runde fort. Für ihn waren wir alle abartig. Gefährlich, wenn wir sauer waren. Aber noch viel gefährlicher mit einem Lächeln auf den Lippen. Er war überzeugt, dass wir ihn nur einlullen wollten, um irgendeine Sauerei auszuhecken. Und er hatte recht. Wir waren nie entspannt. Auch mit der Nase im Napf schmiedete ich Rachepläne. Trotzte ihm und vergoss sein Blut. Widersetzte mich den Schließern. Bestrafte die dummen Jungs, die sich an die Regeln hielten wie Schafe. Verprügelte Soudars und die anderen Kapos, Großmäuler und Schläger, jeden, der die Kleinen unter der Dusche anfasste, der mir dumm kam oder schlecht über mich redete.

Ich nahm den bekleckerten Löffel wieder auf und kratzte den Rest aus dem Napf. War nur noch Nacken und Rücken. Die Stirn fast am Schüsselrand. Ein besiegter Berserker. Lammfromm.

*

Sieben Anstaltsinsassen waren seit Tagen auf der Flucht. Und ich wollte auch mein bisschen Wut genießen. Geduckt am Tisch sitzend, geilte ich mich an der Vorstellung auf, andere zu misshandeln. Die Jungs hatten einen Ausgang genutzt, um abzuhauen. Bald waren ihnen Schließer, Bauern und Fischer auf den Fersen.

Ein Werkstattleiter hatte einem Lehrer davon erzählt. Und Trousselot, der Putzdienst hatte, trödelte in der Nähe herum, um sie zu belauschen.

Nachdem die Ausbrecher zwei Tage durch die Gegend geirrt waren, brachen sie in das Fort von Port-Fouquet ein, das der Anstalt einmal für Disziplinarstrafen gedient hatte. Ursprünglich war es als Sitz des Vicomte Nicolas Fouquet gedacht gewesen, der Belle-Île erworben hatte, wie man einen Laib Brot kauft.

Mittlerweile gehörte es einem Pariser Zahnarzt, der aber nicht darin wohnte. Unter der Führung von Délivas stürmten die Ausbrecher das leere Gebäude, klauten eine Pistole, ein paar Florette und einen Säbel, plünderten den Keller und tranken den guten Wein aus der Flasche. Die von den Nachbarn alarmierten Gendarmen versuchten, sie mit Schüssen in die Luft aus dem Fort zu vertreiben. Schließlich flohen sie mit Brot und einem Stück Butter als Proviant in den Wald. Sechs Tage später wurden sie in einer Grotte an der Küste aufgespürt. Sie kamen mit gezücktem Säbel heraus und sagten, sie wollten lieber sterben, als nach Haute-Boulogne zurückzukehren. Einem Befehl aus der Besserungsanstalt gehorchend, versprachen die Gendarmen, sie ins Zuchthaus von Lorient zu bringen. Daraufhin ergaben sich Délivas und die sechs anderen. Sie wurden von den Anwohnern bespuckt und mit Steinen und Erdklumpen beworfen.

»Die Rädelsführer kommen vor Gericht, ihre Komplizen nach Eysses«, schloss der Werkstattleiter.

Dann drehte er sich zu Trousselot um, der gedankenverloren die Fliesen betupfte.

»Was treibst du da?«, fuhr er ihn an. »Beweg dich, du Faulpelz!«

So erfuhren wir von dem Ausbruch.

*

Am Abend waren die Aufseher nervös. Wir mussten in einer Reihe vor den Baracken antreten. Es war kalt und regnerisch.

»Ihr geht gleich einer nach dem andern in eure Zellen!«, brüllte Chautemps.

Die Jüngsten stiegen zuerst die roh gezimmerte Außentreppe hinauf und klammerten sich dabei fest ans Geländer. Fünfzehn offene Stufen waren zu überwinden, und das Holz war glitschig vom Regen.

Der Oberaufseher wartete, bis einer angekommen war, und rief dann den nächsten.

»Los, weiter, ihm nach!«

Im Gleichschritt stapften die Kinder mit ihren schweren Holzschuhen die Treppe hinauf.

»Dauert das jetzt bis morgen mit dem Schwachsinn?«, grummelte es in der Schlange.

Chautemps rannte mit gezücktem Ochsenziemer auf uns zu.

»Wer war das?«

Ich hatte die tiefe Stimme von Marc Auzenet erkannt. Alle standen mit gesenktem Kopf da.

Der Oberaufseher spannte den Kiefer an.

»Soll ich mir irgendwen rausgreifen oder euch alle hier draußen stehen lassen?«

Schweigen.

»Warst du das, Loiseau?«

Der Junge riss seine riesigen Augen auf. Ein Gesicht wie aus Porzellan, sehr blaue Augen, er versank in seiner Uniform. Kapos wie Auzenet nannten ihn »Mademoiselle«. Er beklagte sich nie. Schlich mit hängendem Kopf die Wände entlang, nahm noch die mühsamste Arbeit auf sich und kannte nur ein Glück: auf seiner Klarinette die Fanfare zu blasen. Camille Loiseau war Waise. Sein Verbrechen? Mit zwölf Tagen hatten ihn seine Eltern nachts in Windeln vor dem Eingang der Kathedrale Saint-Corentin in Quimper ausgesetzt. Mit zwölf Jahren kam er in die Anstalt, aus der er erst als Volljähriger entlassen werden würde. Ein Leben mit gesenktem Blick.

Chautemps vergriff sich gern an den Schwächsten.

Mit seinem verdrillten Schlagstock hob er das Kinn des Kindes an.

»Na, Engelsfötzchen? Verstecken wir uns hinter den Großen, ja?«

Loiseau ließ den Kopf hängen.

»Ach so, du willst über Nacht draußen bleiben?«

Der Kleine schüttelte den Kopf. Der Regen trommelte auf seinen nackten Schädel.

Der Oberaufseher ließ seinen Blick über uns schweifen. Räusperte sich.

»Wollt ihr, dass das Mädchen da an eurer Stelle bestraft wird?«

Ich senkte den Kopf.

»Das würde dem Dreckskerl, der sich nicht stellt, so passen!«

Chautemps ging die Reihe ab. Das Wasser rann von seinem Mützenschirm. Ich wusste, dass er jeden von uns genau beobachtete. Mir war kalt.

»Nur dass das so nicht stattfinden wird.«

Ich schaute auf. Er hatte den Arm um Loiseaus zarte Schultern gelegt.

»Weil nämlich Loiseau uns netterweise den Namen desjenigen verraten wird, der sich hier für oberschlau hält, und dann können wir alle schlafen gehen.«

Er erwürgte, erstickte den Kleinen fast. Beugte sich über seinen gesenkten Kopf.

»Sagst du’s mir, Loiseau?«

Schweigen.

»Ich höre nichts!«

Ein Seufzer.

»Loiiiiiiseau?«

Dann schlug er zu. Ohne Vorwarnung. Hinterrücks.

Der Kleine verbarg sein Gesicht in den Unterarmen. Wie er es immer machte.

Ein Quietschen wie von einer Maus.

»Auzenet, Chef.«

Chautemps ließ ihn los. Betrachtete seine Truppe. Hielt sich lächelnd eine Hand hinters Ohr.

»Ich habe dich nicht verstanden.«

»Auzenet, Chef«, wiederholte Loiseau mit bebender Stimme.

Auzenet fuhr herum, als hätte er einen Schuss gehört. Er wollte sich auf Loiseau stürzen, aber ich hielt ihn am Arm fest.

»Dreckiger Verräter!«, schrie er.

Dann verschränkte er die Hände im Nacken und ging in die Knie. Der Meuterer ergab sich.

Die Außentreppen waren leer, die Kleinen alle im Schlafsaal. Chautemps blies dreimal in die Trillerpfeife, um Verstärkung zu rufen. Zwei Schließer kamen aus dem zweiten Block angerannt. Ein paar Stiefellecker mit gutem Führungszeugnis nannten diese Typen »Erzieher«. So hießen sie seit der Reform offiziell. Aus Korrektionsanstalten waren Erziehungsheime geworden, aus Wärtern Erzieher. »Wärter« klang zu sehr nach Straflager, »Erzieher« eher nach Ferienkolonie. Sie hatten sogar ihre Polizeikäppis gegen normale Schirmmützen getauscht. Die beiden nahmen Habtachtstellung ein. Einer war betrunken. Er hatte glasige Augen und schwankte. Chautemps zeigte auf Auzenet.

»Der schläft heute draußen.«

Die Wächter packten ihn und hoben ihn auf. Er wehrte sich nicht.

Dann ließ Chautemps uns die Treppe hochsteigen, schweigend, einer nach dem anderen.

Die Jüngsten schliefen jeweils zu acht unterm Dach. In den Schlafsälen gab es Eisenbetten, Kommoden, Bettlaken und Decken, die morgens zusammengefaltet werden mussten. Die Älteren hatten das Recht auf eine vergitterte Zelle. Einen von außen verriegelten Kaninchenstall. Mir gefiel es allein in meinem Kobel.

Auzenet würde ein paar Stunden oder die ganze Nacht draußen bleiben, im Gewitter, mit Handschellen ans Geländer gefesselt. Er hatte gerade eine Woche Einzelhaft im Strafblock hinter sich. Jetzt gab es noch was obendrauf.

Kurz vor dem Lichtlöschen und dem Einschluss ging ich mit Moysan und Carrier zu den Schlafsälen. Chautemps war noch unten bei Auzenet. Gleich würde er heraufkommen. Notdürftig hinter einer Schranktür verborgen, zog Loiseau sich aus. Ich hatte meine Mütze tief in die Stirn gezogen und einen Schal über Mund und Nase. Die anderen drehten sich zur Wand, als sie uns kommen sahen.

»He, du Verräter!«, schrie ich.

Der kleine Klarinettist zuckte zusammen. Er hatte nur noch die Unterhose an. Ich sah seine hervorstehenden Knochen. Den zerkratzten Rücken und die blauen Flecken an den Beinen. Er wusste, was ihm bevorstand, und krümmte sich auf dem Lehmboden zusammen. Ich trat nur einmal zu. Nicht auf den Kopf und nicht in den Bauch. Jeden anderen hätte ich umgebracht. Einen Kameraden verraten und ihn eine Nacht im Regen stehen lassen, dafür muss man bezahlen. Aber als ich Loiseau da liegen sah, kam er mir wie ein aus dem Nest gefallenes Vögelchen vor. Durchscheinend, mit zarter, blau geädeter Haut und gerupftem Schädel. Ich sah seinen misshandelten, früh gealterten Körper voller Blutergüsse, kränklich und ausgemergelt. Ein kleiner Judas, der nicht mehr verdient hatte als einen Arschtritt.

»Der ist aber gut weggekommen«, knurrte Moysan, als wir wieder in unseren Zellen waren.

André Moysan war der Tambour der Blaskapelle. Wie wild drosch er auf seine Trommel ein und auf alle, die ihm im Weg waren.

»Das war’s schon?«, fragte der große Carrier.

»Ja, das reicht«, antwortete ich.

Camille Loiseau war dreizehn Jahre alt.

Bis zwei Uhr morgens blieb Auzenet draußen im Regen. Nachdem er auf den Stufen zusammengebrochen war, wurde der Oberaufseher gerufen. Chautemps fürchtete Scherereien. Früher wurden die Anstaltsinsassen einfach verscharrt, neuerdings sollten die Zöglinge beschützt werden.

Als ich aus dem zweiten Block zurückkam und Auzenet mich fragte, ob ich den Verräter bestraft hätte, sagte ich Ja. Am nächsten Tag saß Loiseau wieder auf seinem Platz in der Schneiderei, wo die Anführer hinkamen, um sich eine »Braut« zu suchen. Er hatte nicht die Spur einer Verletzung im Gesicht, keinen Verband am Arm und humpelte nicht. Auzenet fragte nicht nach. Und Loiseau hielt dicht.

*

Eine Woche lang hofften wir darauf, die Ausbrecher wiederzusehen, aber nichts. Keiner redete mehr über sie. Einmal allerdings haben wir ihre Gespenster erblickt. Auf einem kurvenreichen Weg zur Zitadelle, der von Farn, Brombeeren und Felsen gesäumt war. Zusammen mit vier anderen hatte ich Mülldienst draußen vor dem großen Tor. Auzenet hatte sie entdeckt und mir einen Rippenstoß verpasst.

Ich sah eine weiße Prozession, einen Büßermarsch. Gebückt, einen schweren Sack mit Gurten auf den Rücken geschnallt, zogen sie im Gleichschritt dahin. Manche hatten eine Mütze auf, andere den spitzen Strohhut der Melanesier. Nur einer hatte keine Kopfbedeckung. Ihre Absätze schleiften über den Boden.

»Eins, zwei! Eins, zwei!«

Das Gebrüll der Aufseher hörten wir bis zu uns.

»Willst du mal meinen Knüppel spüren, Vigny?«

Auzenet warf mir einen Blick zu und zwinkerte diskret. Clément Vigny war einer der sieben Meuterer.

Das war ihre Fron, bevor sie ins Zuchthaus oder in eine noch schlimmere Anstalt gesteckt würden. Vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang schleppten sie Sand aus einer zweihundert Meter unterhalb der Zitadelle gelegenen Bucht über steile Wege bis zur Mauer. Gratisarbeit für die Instandhaltung französischer Gleisbetten. Manche Säcke waren auch mit Steinen aus dem Meer gefüllt, die als Schotter im Straßenbau dienten.

»Da putze ich doch lieber die Klos für die Kumpel und verteile ihre Scheiße auf den Feldern«, sagte Auzenet und grinste.

Ein paar Tage nach seiner Ankunft auf Belle-Île war Auzenet selbst zur »Steinestrafe« verurteilt worden, wie das bei uns hieß. Eine Woche Sand oder Kies in Säcke schaufeln und irgendwohin tragen. Im Juli. Von der Last fast erdrückt, wurden manche vor Hunger und Erschöpfung ohnmächtig. Die eine Scheibe Graubrot war viel zu wenig. Und der Viertelliter Brunnenwasser hielt nicht bis zum Arbeitsende. Einige schluckten Salzwasser und wurden davon krank. Am dritten Tag versuchten es der Kapo und drei seiner Kumpel mit Urin. Sie hatten einander geschworen, das Geheimnis zu bewahren, bis einer von einem Wachposten dabei erwischt wurde, wie er in seinen Becher pisste.

»Was bist du für ein Dreckschwein!«, brüllte der Wärter mit erhobenem Schlagstock.

Am nächsten Morgen wurden die Becher eingezogen.

*

Ein einziges Mal wollte ich über die Mauer fliehen. Sechs Meter hoch umgab sie die Anstalt und verstellte die Sicht aufs Meer. Ich war dreizehn und gerade in Haute-Boulogne angekommen. Wir hatten die Idee, uns während der Arbeit in einer Lore unter Schutt und Holz zu verstecken. Meine beiden Kumpel machten es, ich zauderte. Angenommen, wir schafften es. Vielleicht kämen wir bis zum Strand von Port-Guen oder zu den Klippen, die Polizei immer hinter uns her. Und wie sollten wir die Insel verlassen? Ein Boot klauen? Und was dann? Von den Lichtern von Quiberon träumend untergehen? Aber nahmen wir mal an, wir legten uns auf unserem geklauten Boot ordentlich in die Riemen und landeten glücklich am Festland. Und wohin dann? Nach Auray? Nach Vannes? Mit dem kahl geschorenen Schädel und der weißen Arbeitskluft, in der wir wie Gipser aussahen? Klar, wir müssten ein paar Klamotten klauen, die zum Trocknen in einem Garten hingen, eine Mütze und ein Fahrrad auftreiben, um zum Bahnhof zu kommen. Und dann? Auf dem Trittbrett eines Zuges mitfahren, sich irgendwie nach Paris durchschlagen, in den Menschenmassen dort untertauchen und sich den Gaunern und Ganoven im Quartier des Batignolles anschließen. Leben lernen auf die harte Tour. Und dann? Würde ich Käse aus einer Auslage klauen, die Trillerpfeife hinter mir hören, weglaufen, auf dem nassen Pflaster ausrutschen und hinfallen, sodass mich die blaugraue Pelerine noch vor dem Schlagstock streifte. Wie alt bist du? Dreizehn? Dann kannst du dich auf die Korrektionsanstalt Haute-Boulogne freuen. Ach, du kommst gerade von der Insel? Und bildest dir auch noch was drauf ein? Dann ab mit dir in den Zwinger, ins Zuchthaus von Eysses. Nach diesen Überlegungen habe ich es gleich aufgegeben. Die beiden anderen wurden noch am selben Abend auf Belle-Île geschnappt.

Von einer Insel gibt es kein Entrinnen. Man geht an den endlosen Küsten entlang und verflucht das Meer. Da sind nur Riffe, Strudel, Stürme. Manche haben es trotzdem versucht.

Nach meinen ersten zwei Jahren gab es so einen Vorfall, an den ich mich erinnere. Drei von den Großen nutzten eine Kutterfahrt mit nur einem Aufseher an Bord für die Flucht. Sie haben ihn niedergeschlagen, im Laderaum festgebunden und versucht, mit dem Beiboot zum Festland zu gelangen. Und wurden bei der Landung festgenommen. Ein anderes Mal meuterten vier Jungs zwischen fünfzehn und achtzehn auf dem Schulschiff der Anstalt, der Sarien. Anführer war Goazempis, ein kleiner Dieb. Sie erschlugen den Aufseher Burlut mit ihren Rudern und hängten ihn mit dem Fockfall an den Mast. Die ganze Insel suchte nach ihnen. Sie wurden schnell gefasst und beinahe gelyncht. Ihr Traum endete im Zuchthaus von Lorient. Dabei hatten sie noch Glück. Der Kaplan hat uns einmal erzählt, die Bucht von Quiberon sei ein Friedhof für jene, die alle Krankheiten überlebt hätten.

Chautemps, Le Goff, Napoléon, Chameau, der Schinder, Toupet und Ratte: Schläger in Uniform, brüllende, nach Schnaps stinkende Schweine mit schmierigem Schnauzer. Sie wollen es uns zeigen. Uns bessern, sagen sie. Uns bilden und auf den Pfad der Tugend zurückführen. Uns Ehrgefühl einbläuen mit Knüppeln und Fußtritten mit verdreckten Sohlen. Sie beschimpfen uns, misshandeln uns, sperren uns zur Strafe in die Box, einen dunklen Raum mit schmalem Schrank, ein Grab. Sie drohen uns Tag und Nacht. Sie drehen uns durch den Wolf, brechen uns, walken uns durch wie Teig. Damit wir weich und glatt werden wie Weißbrot. Und die Schlechten kommen ins Kröpfchen! Halunken, Banditen, Verbrecher in den Arrest. Abartige, Verderbte, Unerziehbare zum Großen Ball. Schurken ins Loch. Die Träume der Kleinsten zertrampeln, die Wut der Großen ersticken. Aus Kriminellen sollen Soldaten werden, dann Männer, dann nichts mehr. Gespenster, die durchs Leben torkeln wie durch Gefängnisflure, unterwürfig und voller Scham. Die mit hängenden Schultern zur Arbeit schleichen wie zur Beichte. Ohne je zu revoltieren. Die sich beim samstäglichen Tanzvergnügen mit Wein und Weibern betäuben und dann eine heiraten müssen, die sie geschwängert haben. Ein lumpiges Leben ohne Licht und Gnade. Und eines öden Morgens sind sie tot, auf dem Gesicht die graue Maske eines Zöglings von Belle-Île.

Die Korrektionsanstalt Haute-Boulogne steht auf dem Glacis der von Vauban gebauten Zitadelle. Schwarze Mauern hoch über tiefen Schluchten mit dem einzigen Zweck, junges Gesindel zu vernichten. Den Körper hungern und den Geist darben zu lassen, bis wir zusammenbrechen. In den Werkstätten der Marinesektion wird statt Rudern, Segeln oder Tauen bloß Erschöpfung produziert. Aus der Agrarsektion sollen Bauern hervorgehen, aber die Feldarbeit ist eine Strafe, um uns fertigzumachen. Zu Schatten, die nachts todmüde auf einen Strohsack fallen. Aber wozu das alles, wenn wir doch auf der Insel gefangen sind? Die hohen Mauern, die fünf düsteren Baracken, die vergitterten Kaninchenställe, die Kantine mit dem Sprechverbot – nichts auf der Welt ist so grausam wie das Meer. Auch unsere Aufpasser mit ihren Bahnwärterkäppis, Hochwasserhosen, zerknautschten Uniformen, abgerissenen Knöpfen und von Fusel und Tabak rötlich leuchtenden Schnauzern sind nur Lakaien des Ozeans. Der ist unsere Kerkermauer. Unser wahres Gefängnis. Der brutalste Schließer. Der uns überwacht, verschont oder umbringt.

2.Das Höllenfeuer

11. Juni 1933

Dr. Verhaeghe beobachtete mich. In Unterhose saß ich auf der Liege, die nackten Füße auf dem Boden.

»Wie hast du das hingekriegt, Chef?«

Ich zuckte mit den Schultern.

»Bin kein Chef.«

Der Arzt winkte matt ab.

»Na gut, Kröte, wie hast du das angestellt?«

»Was?«

»Erbrechen, Fieber – wie hast du das gemacht?«

Ich gab keine Antwort. Sah ihn nur an.

In der Koje nebenan, hinter der Isolierstation, bandagierte eine Schwester gerade das Schienbein von Klein Malo. Die Bretter in der Tischlerei waren zu schwer für ihn gewesen. Die Schwester kam aus Sauzon. Mit ihrem langärmeligen weißen Kittel, der weißen Schürze und dem über der Stirn festgezurrten Schleier erinnerte sie an eine Nonne. Da wir ihren Namen nicht kannten, hieß sie wegen der braunen Pünktchen auf ihrer hellen Haut und den herausstehenden roten Strähnen unter uns die Rote. Zweimal die Woche arbeitete sie hier. Sie war die Einzige, die mit uns redete wie mit Kindern.

»Hast du mit giftigen Pflanzen gespielt?«, fragte sie mich mit dem Rücken zu mir, während sie Klein Malos Verband erneuerte.

Schweigen.

»Hast du dir einen Tee aus schlechten Beeren gemacht?«, bohrte Verhaeghe nach.

Manche von uns vergifteten sich, um krank zu werden. Andere rieben sich Brennnesselsaft in die Augen. In der Küche hatte sich ein Junge einmal den Daumen abgeschnitten. Er bekam einen Verband und sechzig Tage Einzelhaft. Ich hatte heimlich drei alte rohe Kartoffeln mit fleckiger Haut gegessen und davon seit morgens Durchfall und Bauchweh.

»Und das genau an dem Tag, wo du zur Heuernte sollst.«

Der Arzt lächelte.

»Blöd, nicht wahr?«

Ich reagierte nicht.

»Du weißt, was vorsätzliche Selbstbeschädigung einbringt?«

Ja, das wusste ich: Verhör, Arrest, Einzelhaft.

»Ich hab nichts gemacht, Monsieur, das schwör ich!«

Er glaubte mir nicht. Vier andere, die wie ich in der Agrarsektion mithelfen sollten, hatten rebelliert, ihre Betten umgeworfen und sich geweigert, den Schlafsaal zu verlassen.

»Wir sind Seeleute, keine Bauerntrampel!«, schrie einer der Aufrührer.

Ich wollte ja auch kein Mayenner Bauer mehr sein, die Nase im Stroh oder im Arsch einer Kuh. Höchstens würde ich auf einem Heuschober schlafen.

Wir hatten unsere Seemannsehre, auch wenn wir noch nicht mal Leichtmatrosen waren, nur Abziehbilder, lachhafte Fahrtenfinder, die auf dem Trockenen navigierten: einem gestrandeten Schiff von dreiundzwanzig Meter Länge, einem in Beton gegossenen Dreimaster im großen Innenhof, auf dem wir das Seemannshandwerk lernen sollten. Mit Schurigeleien und Kornelkirschholzknüppeln wollten sie uns zu Seeleuten abrichten? Besser, sie hätten uns in den dunkelsten Laderaum geworfen. Oder wie echte Meuterer an die Rahen gehängt. Stattdessen verpachteten sie uns an einen Gutsherrn! Einen Geldsack, der einen Vertrag mit der Anstalt hatte. Wir waren Anstaltsinsassen, aber keine Gratis-Handlanger! Keine Bauernjungs oder Saisonarbeiter! Mit sieben hatte ich Eier gesammelt und Schweine gefüttert. Aber nun war ich achtzehn. Meine Familie hatte mich im Stich gelassen. Und das Heim mich unter seine Fittiche genommen. Sagten sie. Die Zöglinge vor dem verderblichen Einfluss der Straße schützen und mittels Arbeit in die Gesellschaft eingliedern? Dass ich nicht lache! Ich will zur See fahren, verdammt! Ich komme vom Land und weiß nichts vom Meer. Das sollten sie mir beibringen. Die Dressur könnten sie ruhig den Wellen, dem Wind und den Strömungen überlassen!

Ein paar Kameraden waren wochenlang mit der Dundee Araok vor der spanischen Küste unterwegs, um Sardinen zu fangen. Ich war erst zweimal auf dem Wasser, mit der Devoir, einem kleinen Boot mit rotem Segel, um das Meer kennenzulernen. Aber ich war noch nie auf offener See, habe nie die Möwen an geschwellten Netzen picken gesehen, mich nie weit vom Ufer entfernt und vielleicht einmal die Fock im Wind klatschen gehört. In der Marinesektion machten sie uns zu Spielzeugmatrosen. Aufstehen um fünf, um rechtzeitig auf den Posten im einbetonierten Schulschiff zu sein. Die Toppsgasten in den Masten, wurden Manöver wie Auslaufen, Ankern, Wenden, Kontrolle des stehenden Guts und der Segel, Wartung und Reparaturen simuliert. Gruppenweises Mittagessen, stumm, jeweils eine halbe Stunde. Danach Unterricht bei den Lehrern an Bord: Lichterführung, Anlegen, Seezeichen, Steuerung. Zurück an Deck für weitere Arbeiten: Netze flicken, die in der Vorwoche absichtlich zerrissen worden waren, die an den Davits hängenden Beiboote überprüfen, dann klarmachen zum Aussteigen und in Dreierreihen zum Abendessen marschieren.

Auf dem offenen Meer riskierst du dein Leben, da bist du ein echter Seemann. Du schwankst mit dem stampfenden Schiff, du schlingerst übers Deck, schürfst dir die Hände an durchnässten Trossen auf. Hier auf dem Geisterschiff im Anstaltshof droht mir schlimmstenfalls ein Sturz auf Beton, wenn ich rittlings auf einer Spiere hocke, oder ein aufgeschürftes Knie. Auf hoher See packt dich der Sturm und schüttelt dich durch. Doch du kehrst stolz und kühn zurück und taumelst nur noch an Land. Die Trikolore des Schulschoners hängt schlaff am Besanmast herunter und flattert nur, wenn der vom Meer kommende Wind über die Mauer nach ihr greift und uns verhöhnt. Auf See stehen nach dem Klarschiffmachen jedem die gleichen Rationen zu wie einem Rekruten: 150 Gramm Fleisch, 20 Zentiliter Kaffee, 25 Zentiliter Wein am Sonntag und 3 Zentiliter Rum. Wir haben nichts. Nur Brot, das wir in die Suppe tunken, Gemüse und Wasser. Aber ich gebe mir Mühe. Eines Tages, so hoffe ich, wird mich unser Mannschaftsleiter, ein ehemaliger Offizier der Handelsmarine, zu sich rufen und sagen: »Bonneau – reif für die See!«

Seit drei Jahren bin ich in der Seilerei beschäftigt. Dort arbeiten wir weniger für die Marinesektion als für die Gefängnisverwaltung. Mir ist das egal. Bis ich aufs Meer darf, besteht meine Arbeit darin, Reepe zu schlagen, nicht, die Mistgabel zu schwingen.

Nie wieder gehe ich zurück aufs Feld.

Die rothaarige Krankenschwester half Klein Malo beim Aufstehen von der Liege. Die Entzündung war zurückgegangen, er hinkte nur noch ein bisschen. Glücklicherweise hatte er keine Blutvergiftung.

Der Arzt war an seinen Schreibtisch zurückgekehrt und schrieb etwas auf ein Stück Papier.

»Was schreiben Sie da?«, fragte ich.

Ohne den Kopf zu heben, sagte er: »Lebensmittelvergiftung. Zwei Tage Krankenstation.«

Ich atmete auf. Er hatte mich nicht durchschaut.

»Du brauchst dich nicht zu bedanken.«

Ich machte ein erstauntes Gesicht.

»Wofür?«

Er ließ den Stift zwischen seinen Fingern wandern.

»Dass ich dich vor einer Disziplinarmaßnahme gerettet habe.«

Ich wollte protestieren, aber er legte den Finger auf seine Lippen.

»Ich möchte das nicht bereuen …«

Ich schaute auf meine Schuhe.

Die Rothaarige wischte sich die Hände mit einem Handtuch ab und kam auf mich zu.

»Warst du nicht gestern Abend zum Kartoffelschälen eingeteilt?«

Ich schwieg.

Doktor Verhaeghe sah zu ihr hin und nickte lächelnd.

»Genau, Lebensmittelvergiftung, hab ich’s doch gesagt.«

*

Er hat mich nicht verraten. Ich bin aber auch nie auf ihn losgegangen. Nicht einmal im Traum. Hass und Groll reichten nicht aus, um diesem weißhaarigen Doktor etwas anzutun. Seine runde Brille zu zertreten, seinen Kittel zu zerfetzen, sein kaltes Stethoskop zu verbiegen. Dr. Verhaeghe hat mir nie etwas getan. Wenn er mich Kröte nannte, fühlte ich mich fast geschmeichelt. Obwohl er verpflichtet war, Selbstmordversuche anzuzeigen und Drückeberger zu verpfeifen, floss zwischen uns kein Blut.

Zwei Tage lang lag ich in einem richtigen Bett. Nicht in einem Kaninchenstall mit Holzgitter, sondern in einer sauberen Koje hinter einem Vorhang. Am ersten Abend schaute der Arzt nach mir, am nächsten Morgen die Schwester. Sie hinderte Chautemps auch daran, mich gleich wieder mitzunehmen. Ich sollte noch am selben Tag zurück auf den Hof, um bei der Heuernte zu helfen. Die Rote zeigte ihm die Verordnung des Doktors: Ruhe, Suppe, viel kaltes Wasser. Und zwei Nächte Krankenstation. Er überflog den Zettel wie eine schlechte Nachricht. Ich hatte mir das Laken bis über die Nase gezogen und hielt es mit beiden Händen fest. Ein rauer Schutzschild, der nach Sauberkeit und Chlor roch. Chautemps hatte sein Käppi abgenommen. Das machte er immer in Gegenwart von Personen, die wichtiger waren als er: Direktor, Arzt, Kaplan, Bootsmann, Oberlehrer, Werkstattleiter – Titel und Kittel beeindruckten ihn, sogar an einer Krankenschwester. Für das Soldatenkind, das von der Grundschule direkt in die Schützengräben von Verdun gekommen war, bevor es zum Aufseher wurde, war der Kittel eine Uniform des Wissens. Die ihm Neid und Groll, aber auch Respekt einflößte.

Mit gerunzelter Stirn las er die Empfehlungen des Arztes zum zweiten Mal, als hätte er eine verschlüsselte Botschaft zu entziffern. Dann verzog er den Mund. Er war nicht überzeugt.

»Lebensmittelvergiftung? Woher denn?«

Er fragte nicht mich.

Die Schwester machte eine vage Handbewegung.

»Wer weiß? Vom Essen vielleicht?«

»Da war er aber der Einzige in der ganzen Kantine.«

Die Schwester legte die Hand auf meine Stirn.

»Vielleicht ist er ja empfindlicher als andere.«

Chautemps begann zu lachen.

»Empfindlich? Die Kröte?«

Ihre Hand lag noch immer auf meiner Stirn. Sie antwortete nicht.

»Das Fieber ist gefallen«, sagte sie leise zu mir.

Chautemps setzte sein Käppi wieder auf und ging zur Tür.

»Und ich sage, der Kerl hat sich vergiftet, um nicht nach Bruté zu müssen.«

Die Krankenschwester widersprach ihm mit einem Blick. Er lächelte.

»Wenn der kleine Teufel hier so könnte, wie er wollte, würde er Ihnen die Augen auskratzen, Madame.«

Dann wandte er ihr den Rücken zu und sagte, schon im Gehen: »Sie sind zu gut zu diesen Wilden.«

Dann verließ er die Krankenstation. Ich hörte seine eisenbeschlagenen Schuhe und sein Räuspern im Flur.

Ich schlug das Laken auf bis zur Brust. Die Rote sah mich merkwürdig an.

»Du würdest mir die Augen auskratzen, Bonneau?«

»Mit Vergnügen«, erwiderte ich.

Das war mir so herausgerutscht. Stinkefinger statt einer Antwort. Zu schnell gekontert. Dabei hatte ich Respekt vor dem Arzt, und die Schwester schätzte ich auch. Aber Bonneau darf nie zum Verräter an der Kröte werden. Gefühle sind nichts für mich. Das ist wie beim Ozean: Du ertrinkst darin. Um hier zu überleben, musst du Granit sein. Nicht klagen, nicht weinen, nicht schreien, nichts bereuen, niemals. Nicht bei Angst, nicht bei Hunger, nicht bei Kälte, auch nicht vor dem nächtlichen Einschluss, wenn die Dunkelheit in deine Zelle kriecht und eine Erinnerung an deine Mutter in eine Ecke malt. Immer aufrecht, hart und stur. Jederzeit zum Schlag bereit. Prügel, Strafen, Schmähungen? Scheiß drauf. Mit offenen Augen fliehen und siegreich durchs Blut der anderen waten – das ist mein roter Teppich. Lieber Wolf sein als Schaf.

Die Rote lächelte.

»Das glaub ich dir nicht, mein Junge.«

Sie füllte den Becher auf meinem Nachttisch mit Wasser.

»Aber wenn es dir Spaß macht.«

Dann verließ sie die Koje.

*

Um die Heuernte kam ich nicht herum, aber immerhin trat ich die Fron erst zwei Tage später an. Le Goff holte mich aus der Krankenstation und eskortierte mich durch den Garten zur Kapelle. Wie eine Kriegsbeute. Er hatte mir keine Handschellen angelegt, hielt aber meine Handgelenke mit seiner einen Hand in meinem Rücken fest. Die andere, seine rechte, war ihm im Oktober 1916 in der Schlacht um Fort Douaumont abhandengekommen. Ebenso ein Auge und ein Stück seiner Wange. Eine deutsche Kugel hatte einen Kameraden getroffen, der gerade eine Granate entsichert hatte. Le Goff stürzte hin, um das Geschoss aus dem Schützengraben zu schleudern. Zu spät. Nun, sechzehn Jahre später, schritt der Kriegsheld so gewichtig neben mir her wie ein Gefreiter, der eben Kaiser Wilhelm arretiert hat, um ihn Clemenceau zu übergeben.

Wie Sergeant Ambroise Chautemps trug Schütze Pierre Le Goff stets den Orden der Ehrenlegion über der Brusttasche seiner Jacke. Und das Kriegskreuz. Mit dem Rot und Grün ihrer Bänder belebten sie das Blaugrau der Uniform. Chautemps trug seine Ehrenzeichen – Wange, Auge, Arm, Orden, Verdun – stets am Mann. Immer wieder rief er uns »Jungspunden« ins Gedächtnis, dass er schon ganz anderes erlebt hatte, bevor er anfing, zwischen unseren Zellen zu patrouillieren. Er hatte den Deutschen bezwungen, wieso sollte er sich vor Heimkindern fürchten? Einmal habe ich aber gesehen, wie er sich hinter einem Schrank versteckt hat, als es zu einer Schlägerei um verdorbenes Fleisch kam. Chautemps prügelte mit einem Ochsenziemer auf uns ein. Chameau hatte mich zu Boden geworfen und sich auf mich draufgesetzt. Ratte rief Napoléon die Namen der Rädelsführer zu, damit er sie aufschrieb, und er, der Held von 1916, hatte sich verkrochen. Als mich die Wärter danach in den Zellenkorridor brachten, sah ich die Angst auf seinem Gesicht. Und die Scham.

Während Le Goff mich mit einem lächerlichen militärischen Salut dem Kaplan übergab, musste ich an den Schwerverletzten in seiner Todesangst damals denken. Halbtot hing er im Stacheldraht, wurde auf einer Trage durchgeschüttelt, der Arm mit einer Säge amputiert, dann ins Hinterland versetzt, mit anderen Verwundeten in ein Lazarett gestopft, schließlich ins zivile Leben entlassen und mit Orden behängt – und er fürchtete sich immer noch vorm Sterben? Und hier, in Haute-Boulogne, brach ihm der Angstschweiß aus wegen ein paar Jungs, die größer waren als er, Kapos mit einem Messer im Ärmel oder Rotzlöffeln mit dem Bösen im Blut.

Le Goff blieb an der Pforte der Kapelle stehen. Der Pfarrer ließ mich niederknien. Auf der Krankenstation hatte ich die Sonntagsmesse versäumt. Biene war auch hier, weil er Pfingsten geschwänzt hatte. Er war sehr dünn, hatte gelbliche Haut und große schwarze Ringe unter den Augen. Gelb und schwarz – deswegen nannten wir ihn so. Wegen »Störung der Religionsausübung« war er zu zwei Jahren in der Anstalt verdonnert worden und wollte nur irgendwie durchkommen. Am 15. August hatte er in Vannes einen Liter Cidre in praller Sonne getrunken. Danach war er mit einer Zigarette im Mundwinkel, den Händen in den Taschen und einer Mütze auf dem Kopf in eine religiöse Prozession getorkelt und hatte dem Priester empfohlen, sich seine Engel sonst wohin zu stecken.

Der Kaplan sprach wie zu sich selbst und würdigte uns keines Blickes.

»Zu Pfingsten kommt der Heilige Geist, um euch zu verkünden: Es gibt einen Ausweg, ein Schlupfloch, eine Zukunft, und es gibt immer eine zweite Chance.«

Ich musste grinsen.

Was meinte er mit Ausweg und Schlupfloch? Danach suchte ich seit sechs Jahren. Zweite Chance? Zukunft? Nein, der redete gar nicht mit uns. Der leierte nur vor sich hin. Mit klangloser Stimme und heruntergelassenen Lidern – damit wir verirrten Schäfchen ihm nicht in die Augen schauen konnten.

Pater Bricout träumte wohl von einem anderen Ort, einer anderen Gemeinde. Vielleicht sah er sich von der Kanzel der Kirche Saint-Géran zu den bravsten, frömmsten Bürgern von Le Palais – fleißigen Ehemännern, ergebenen Ehefrauen und wohlerzogenen Kindern – über den Gesalbten sprechen. Oder, noch besser, bei einem Gottesdienst in der Kathedrale Saint-Pierre in Vannes vor Hunderten knienden Gläubigen, inmitten von Messdienern, Kerzen und Weihrauch. Dann wäre er nicht mehr nur Pater, sondern Monsignore Bricout, von PiusXI. zum Kardinal ernannt. Und mit der Zeit zum Vertrauten des Papstes geworden. Zur rechten Hand des Statthalters Jesu Christi bis zu seinem heiligmäßigen Tod und der verdienten Seligsprechung.

Wir alle kannten den Ehrgeiz des Kaplans. Selbst die Schließer spotteten hinter seinem Rücken darüber. Immer wieder betonte er, dass sein Platz woanders sei. Dass höhere Weihen auf ihn warteten und er nur vorübergehend hier weile. Er war sechsundfünfzig. Schlupfloch, Ausweg, zweite Chance – er sprach von sich selbst.

»Vielleicht habt ihr einen Verrat begangen, einen Fehler gemacht und euch in eurer Schuld, in eurem Groll verkapselt. Doch heute sagt Jesus Christus zu euch, es gibt einen Ausweg, eine zweite Chance.«

Endlich hob er die Lider und sah Biene und mich vor ihm knien. Künftige Zuchthäusler. Schmarotzer, unterste Schublade, wie der Direktor uns nannte. Unsichere Kantonisten, die auf seine salbungsvollen Predigten pfiffen. Schäfchen mit dem Teufel im Leib. Ich hatte die Hände um das perlgraue Band meiner Mutter zum Gebet gefaltet.

»Das Abendmahl ist keine Belohnung für den, der ohne Sünde ist, sondern eine Stärkung, damit wir uns als Menschen und Christen weiterentwickeln. Und die Kommunion verbindet uns nicht nur mit Jesus Christus, sondern soll auch unsere Beziehung zu uns selbst und den anderen stärken!«

»Amen«, sagten wir.

Als ich nach Belle-Île kam, war ich noch nie in einer Messe gewesen. Ich hielt »Messe« für ein bretonisches Wort.

Der Möchtegernkardinal breitete die Arme aus. Das Hochamt war zu Ende.

Nie hatte er eine Hand gegen uns erhoben. Die Kapos ließen sich von den Kleinen einen blasen, die Schließer machten anzügliche Gesten, manche beobachteten uns unter der Dusche oder verlangten, dass wir uns für die geringste Strafe nackt auszogen. Er nicht. Außer der Krankenschwester war er der Einzige, der Mitgefühl für die Neuen hatte. Er beschützte sie nicht, legte ihnen aber nahe, ihre Schmerzen für sich zu behalten, ihre Tränen hinunterzuschlucken und laut zu beten.

*

Le Goff ließ mich vorangehen, hinter mir dreißig Jungs, die in Zweierreihen Richtung Bruté marschierten. Fünf Schließer führten den Zug an. Und François-Donatien de Colmont überwachte das Ganze, an die offene Wagentür seines Peugeot201 gelehnt. Seit der Direktor seinen Bart auf einen strengen Schnauzer und ein weißes Ziegenbärtchen zurechtgestutzt hatte, nannten wir ihn den Bock.

»Er macht auf Charles Maurras«, spottete Le Goff eines Morgens.

Zu laut. Er wurde rot und verstummte. Abends erklärte uns dann Auzenet, der Allwissende, dieser Maurras sei ein Schauspieler, der zusammen mit Maurice Chevalier in Le Mauvais Garçon aufgetreten sei. Er, Auzenet, hätte den Film an einem Pariser Boulevard gesehen, bevor er in Haute-Boulogne strandete. Dank einer Platzanweiserin, die in ihn verschossen war, habe er sich während der Vorstellung in den dunklen Saal schleichen können. Als der Film ins Kino kam, war Auzenet gerade mal neun. Und er stammte nicht aus Paris, sondern aus Brest. Aber keiner traute sich, seine Geschichte in Zweifel zu ziehen.

Kaum setzten wir einen Fuß vor die Mauern der Anstalt, bedrängte uns François-Donatien de Colmont – Lorgnon auf der Nase, dreiteiliger Anzug, Vatermörder, Seidenkrawatte und Veloursledergamaschen – mit seiner schweigsamen Gegenwart. So rief er allen ins Gedächtnis, dass er auf der ganzen Insel Recht und Ordnung verkörperte.

Durch das große Tor die Mauern zu verlassen war reines Glück. Auch wenn es auf dem Hof von Bruté endete. Die schmale Landstraße, das Gras, das Meer, der Schatten der Festung, Gerüche und Farben – ein Hauch von Freiheit.

»Ich will eure Pantinen bis Locmaria knallen hören!«, brüllte Chameau.

Und marschierte im Paradeschritt los. Dahinter stürmten Le Goff und der Schinder voran, dann kamen wir mit schwingenden Armen im Sonnenschein. Eine nichtsnutzige Armee. Ich setzte mein böses Gesicht auf. Die Mütze tief in die Stirn gezogen, den Kittel bis obenhin zugeknöpft, die Stiefel gewachst. Mit gerunzelter Stirn, zusammengebissenen Zähnen und verächtlich geschürztem Mund durchquerten wir die Stadt. Wir sind’s, die Insassen von Haute-Boulogne! Wir rauben die Reichen aus, plündern die Villen und klauen dem Fischer das Boot. Wir sind der Wildwuchs. Die Quecken. Das Ungeziefer. Sperren Sie Ihre Töchter, Ihre Geldbörsen, Ihren Schmuck vor uns weg, meine Damen. Der menschliche Abschaum schiebt sich durch Ihre Stadt. Die Presseberichte fassen es ganz gut zusammen. Jeder Artikel ein Todesurteil. Natürlich nicht für die Anstalt, sondern für die Gefangenen, die dort arbeiten müssen. Verschwindet ein Huhn aus einem Hinterhof oder fällt ein Sack von einer Karre, dann waren’s immer wir. Und das ist mir ganz recht. Hass ist meine Nahrung. Immer wenn ich aus der Anstalt zum Schulschiff gehe, labe ich mich am Schrecken der braven Leute. Die Älteren wenden den Blick ab oder wechseln die Straßenseite. Aber die in unserem Alter suchen gern Streit. Ein Schlappschwanz allein kehrt uns den Rücken. Aber im Rudel greifen sie an. Provozieren uns, hoch zu Ross auf ihren Fahrrädern. Die schreien nicht rum, sagen kein Wort, haben nur so ein falsches Grinsen im Gesicht wie die Verkäuferin hinterm Tresen und fordern uns zum Tanz. Protzen, bis es Prügel setzt. Oder umarmen grinsend ihre Freundin. Stellen sie zur Schau. Führen uns vor Augen, dass sie frei sind und wir nicht. Einmal hat sich ein Pärchen ganz lange geküsst, als wir vorbeimarschiert sind. Er mit dem Rücken zu uns, sie lehnte an einer Hauswand und hatte uns die ganze Zeit im Blick. Die Zunge von ihrem Kerl im Maul, aber die Augen an unseren festgesogen. Von der ersten bis zur letzten Reihe. Als wir vorbei waren, lachten die beiden laut. Amüsierten sich über ihren tollen Scherz. Mir war das egal. Die Frau in ihrer geblümten Bluse und den Stiefeln mit den Blockabsätzen, ihre Mähne, ihre in sein Haar gewühlten Finger und wie sie mich angeschaut hatte. Stoff für aufregende Nächte.

Vier Kilometer im Gleichschritt. Durch die Stadt und über Land. Furchtsame Familien, neugierige Touristen, eine Mutter zog ihre Tochter hinter sich her, die es gar nicht eilig hatte, von uns wegzukommen. Unsere Blaskapelle, die Harmonie de Haute-Boulogne, schlug die Bürger nicht in die Flucht, im Gegenteil, sie säumten lächelnd die Straßen, wenn am 14. Juli der Spielmannszug der Marinesektion durch Le Palais marschierte. Um die fünfzig Musikanten in gebügelten Matrosenblusen und Uniformjacken, die Bommelmützen mit Kinnriemen festgezurrt, spielten Horn und Flügelhorn, Trompete und Klarinette, fünf Trommeln und eine Pauke. So als brave Kinder kostümiert, sahen sie gar nicht gefährlich aus. Außerdem konnten sie, wie man wusste, immerhin lesen und schreiben. Die Musikanten waren die am wenigsten Verkommenen, die am wenigsten Blutrünstigen unter uns, ja, vielleicht sogar besserungsfähig, die Elite und die Ehre von Haute-Boulogne. Fast hätten die Schaulustigen ihnen applaudiert. Weil sie so überzeugt davon waren, dass die triste Parade den Triumph der Erziehung bewies.

Zwei Gendarmen auf Fahrrädern kreuzten unseren Weg. Sie salutierten vor dem bordeauxroten Wagen des Direktors, der unsere Kolonne überholte. Auch der mit seinen Orden behängte Le Goff hob das Kinn und führte die rechte Hand zur Mütze. In der Ferne sah ich schon den Glockenturm auf dem Gutshaus Le Souverain aufragen. Drei Wochen würden wir nun in der Landwirtschaft arbeiten und in der Anstalt schlafen. Morgens hin, abends zurück, mit Heu zwischen den Zähnen und vor Müdigkeit schweren Beinen. Dann nach dem lächerlichen Abendessen erschöpft einschlafen, morgens um 5.30 Uhr Weckruf, Appell im großen Hof, antreten vor dem Tor. Und Abmarsch! Die Zuchthäusler gingen wieder zur Arbeit. Und ihre Schritte dröhnten durch die bebende Stadt.

*

In meiner zweiten Woche auf dem Gut von Bruté wurde ich von einem der dortigen Betreuer angerempelt. Ich wollte mich nur ein wenig ausruhen, lehnte an einem Heuballen, das hellgraue Seidenbändchen am Handgelenk. Er hatte sich von hinten angeschlichen.

»He, du bist hier nicht auf Urlaub!«

Er packte mich und warf mich zu Boden. Steckte die Hände in die Taschen und starrte mich an.

»Bist du nicht Kröte? Einer von den ganz Harten? Vor dir hat man mich gewarnt.«

Ich stand auf.

»Und du? Was bist du?«

»So redest du nicht mit mir, du Kasper!«

Drohend kam er auf mich zu. Ich trotzte seinem Blick.

»Ich bin Seemann und bekomme meine Befehle von Chautemps, Le Goff oder Napoléon. Ein Landei wie du hat mir gar nichts zu sagen!«

Er hob den Arm, ich packte ihn am Handgelenk.

»Bonneau!«

Ratte kam angelaufen. Ich ließ den Kerl los. Der schlug auf mich ein.

»Hierher, Bonneau!«, schrie Ratte und klatschte sich auf den Schenkel.

Ich rührte mich nicht.

»Ihr habt eure Verbrecherbande überhaupt nicht im Griff!«, maulte der Bauerntrampel.

»Bonneau!«, schrie Ratte noch einmal.

Ich hob meine Mütze auf und ging zu ihm hin.

Ja, ich habe mich kurz ausgeruht, aber der andere hätte mich nicht umhauen sollen. Außerdem lasse ich mir nicht von jedem etwas sagen, nur von den Chefs der Marinesektion, also von ihm und Le Goff.

Ein kurzes Aufblitzen in seinem Blick. Offensichtlich war er geschmeichelt. Schließlich hatte ich ihm gerade meine Ergebenheit versichert.

Dann versteifte er sich.

»Auch hier, Bonneau, bist du in Haute-Boulogne.«

Er stemmte seine Fäuste in die Seiten.

»Dieselben Chefs, dieselben Regeln.«

Der andere warf mir einen bösen Blick zu.

»Wenn du Monsieur Tual nicht folgst …«

So hieß er also.

»… dann verweigerst du auch mir den Gehorsam.«

Tual plusterte sich auf.

»Kapiert, Bonneau?«

Ich seufzte.

»Kapiert, Chef.«

Ich sollte mich bei diesem Tual entschuldigen und bekam eine Woche Verlängerung aufgebrummt. Auf dem Rückweg konnte ich den Schritt nicht mehr halten, meine Arme hingen schlaff herunter. Von Tag zu Tag nahm meine Erschöpfung zu. Kein Appell im Schnee, kein Morgenmanöver, keine Gymnastik im Regen, kein noch so anstrengender Dienst war so schlimm, wie das Scheißviehfutter zu wenden. Außerdem erinnerte es mich an den Hof meines Onkels.

Am nächsten Tag fiel mir ein Heuhaufen an der Außenwand des Lagerhauses ins Auge. Während ich mit meiner vollen Schubkarre immer wieder daran vorbeiging, träumte ich davon, Feuer zu legen. Die Vorstellung war überwältigend. Ich musste es dreimal versuchen, weil das Heu noch feucht war. Doch dann explodierte das Ganze. Wie ein Silo voller Gas und Staub. Die Flammen sprangen auf das Gebäude über, auf den riesigen Berg, den wir aus Tausenden Karren aufgeschüttet hatten. Ich hatte mich revanchiert. Es war herrlich.

An diesem Tag berührte ich bis zum Ende des Arbeitstags nicht mehr den Boden. Meine Schuhe waren wie Federn, mein Rücken entspannt. Auf dem Rückweg war ich kein Sträfling mehr, sondern der Rächer. Ganz Haute-Boulogne würde mir applaudieren.

Dieser Traum brachte mich auf eine Idee.