Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eride Editorial

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

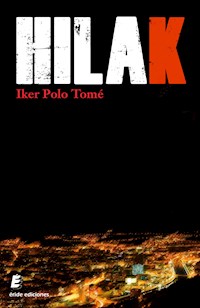

Hilak narra la historia de un oficinista de 33 años residente en Bilbao. Luis, como se llama, es un hombre frío y centrado en sí mismo que tras un accidente doméstico acude al Hospital de Basurto (Bilbao). Allí, una extraña epidemia se desata haciendo que los infectados se transformen en seres hambrientos de carne humana y extremadamente agresivos. Esto llevará a Luis a conocer a gente muy dispar en su camino hacia un lugar seguro. Para llegar allí, atravesará escenarios emblemáticos de Bilbao y alrededores. A través de este camino el protagonista, junto con otros personajes, aprenderá mucho sobre la vida y la muerte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 234

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HILAK

Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico Dirección editorial: Ángel Jiménez

Edición electrónica: marzo, 2022

HILAK

© Iker Polo Tomé

© Éride ediciones, 2022

Espronceda, 5

28003 Madrid

Éride ediciones

ISBN: 978-84-18848-72-8

Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Iker Polo Tomé

Enfermero de vocación y natural de Leioa (Bizkaia). Aficionado a la música, tanto a escucharla como a crearla, y al cine y cómics de ciencia ficción. Entre otras aficiones destacan las motos y los deportes de aventura. Comencé escribiendo las letras de las canciones de mi grupo de música y pequeños relatos, hasta que ahora he dado el paso a escribir mi primera novela.

Siempre imaginé la escritura como una forma de evasión, de crear nuevos mundos o de cambiar el existente. Una forma de expresar ideas que de otra manera morirían en mi cabeza. Miles de palabras que nacen influenciadas por la vida misma. La escritura es atreverse, dar un paso de gigante en unas cuantas líneas. Hoy soy yo quien da ese paso. ¿Y tú, te atreves?

Dedicado a mis padres, que me han aguantado con paciencia durante toda esta aventura.

A mi cuadrilla, por alimentar mis fantasías.

Y a ti.

«Prefiero a los zombies, mis personajes humanos son los peores en mis películas; ellos no mienten, no tienen agendas ocultas, tú sabes lo que son, puedes respetarlos al menos por eso. Los humanos trabajan con recovecos, marchando al son que les toquen, nunca sabes lo que están pensando, los malos siempre son los humanos».

George A. Romero

Prólogo

A decir verdad, siempre me llamó la atención el género de cine que creo George A. Romero. La muerte, esa eterna constante. El único futuro real. Tanto es así, que a veces la vida puede llegar a convertirse en una muerte controlada. Domina nuestra mente, su presencia frena incluso muchas de nuestras acciones.

Profesionalmente, siempre me he preguntado qué es la muerte.

Desde un enfoque —malo, a mi parecer— sanitario, se podría decir que la muerte es el fracaso de la medicina. Desde mi posición —como enfermero— es el fin de un ciclo que forma parte de la vida. Está estrechamente ligado a la vida y, como tal, debemos obtenerla sin miedo y con dignidad.

Personalmente, me he encontrado a la muerte de manera muy cercana. Al final, de ambas formas he llegado a la conclusión de que es una lucha vana, y mi último y único objetivo se ha convertido en disfrutar sin miedo hasta el final.

Así pues, supongo que una vez dominado el miedo a morir la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es qué es la vida.

La vida, ese largo paseo que, aunque muchos digan que es corta, pasa, pesa y, en ocasiones, pisa. Vivimos en un mundo de comodidades, sin mirar a otros rincones menos favorecidos. Pensamos en conspiraciones, hasta tememos la posible llegada de seres de otros mundos, cuando el principal peligro somos nosotros mismos.

«El hombre es un lobo para el hombre», dijo una vez un sabio.

Juiciosas palabras a las que no hacemos más que rendir culto. Guerras, hambre, destrucción y violencia de todo tipo. ¿Y después? Después la nada, o el todo, depende de a quién preguntes.

Esa es nuestra única certeza: TODOS MORIREMOS. Más tarde o más temprano, aunque nunca te parecerá justo. Y es en ese miedo a lo desconocido, a la nada, a ese último suspiro, a ese eterno fundido al negro, al fin sin alternativa; donde se sitúa esta historia.

Pero esto no es un libro sobre mis pesares, es un libro para disfrutar de una aventura. Un libro para que te pongas en el lugar de sus protagonistas y pienses:

¿Qué haría yo?

¿Quién está realmente preparado para el fin del mundo?

¿Cuál es el precio que pagarías por sobrevivir?

Capítulo 1

LUNES, 06:58 A.M.

A Luis nunca le gustó poner la alarma a una hora en punto. Con la habitual pereza, digna del peor de los lunes, deslizó con el índice hacia la izquierda en la pantalla de su móvil para apagar la alarma, aún presa de sus sueños. Soñaba con playas desiertas, sin niños jugando a la pelota salpicando arena a cada zancada. Sin gritos, sin risas. Solo la arena, el mar y él.

Luis nunca fue alguien con grandes dotes sociales. Vivía solo y así pretendía seguir. Cometeríamos un error tachando a Luis de infeliz, de triste. Él era perfectamente feliz a su manera: frío, de pocas palabras, de mirada profunda con un punto melancólico. Su pelo, cortado siempre de la misma forma. «Al tres, todo. Por favor», decía a su peluquero de confianza. No había tenido una vida fácil; a sus treinta y tres años, no le quedaba nadie. Su padre falleció en un accidente laboral y su madre, simplemente no pudo más. Esta tragedia por partida doble dejó a Luis solo a los veintiocho años. Ahora, cinco años más tarde, había terminado por convertirse en alguien metódico a quien no le gustaban las sorpresas. Alguien serio, inmerso en sus pensamientos las veinticuatro horas del día. «Rozando el Asperger», como bien dijo su última novia. Su vida estaba sujeta por una rutina perfecta, sin sobresaltos. Al menos, hasta la fecha.

Terminado el café, salió de casa en dirección al metro. Estaban a mediados de mayo, y en Bilbao ya se dejaba ver tímidamente el sol. Si bien el sol iba a ser el protagonista de esa mañana, no calentaba con fuerza. Luis se arrepentía de no haberse abrigado más.

—Joder, hoy se me van a helar las pelotas. Puto sol que no calienta, puto clima. «Pero para que haya verde tiene que hacer fresco y llover». Putos listos… —murmuraba Luis en tono burlón camino del metro.

Su viaje en metro no era muy largo, seis paradas. Seis paradas en un vagón de metro abarrotado de gente. Luis lo odiaba, y solo esperaba no encontrarse a ningún conocido que le saludara o, peor aún, que quisiera hablar con él todo el trayecto. Él solo quería estar inmerso en su mundo, escuchando Pearl Jam a todo el volumen que le permitiese su teléfono móvil. Ahí, en ese mundo de riffs de guitarra, golpes de bombo y una de las mejores voces del rock, podía mantener la calma. Podía evadirse y huir del sudor del señor de al lado, de los litros de colonia de la señora que había decidido no levantarse pese a ser lo que dictaban las normas (o la educación), o del adolescente que había decidido deleitar a todo el vagón con lo último en reguetón.

—No se comprará unos jodidos cascos… —dijo Luis, algo más alto de lo que realmente quería, debido a sus propios auriculares con la música a todo volumen.

—¿Has dicho algo, tío? —espetó el adolescente con la gorra prácticamente en la nuca.

—Mira, chaval. Son las ocho de la mañana, el metro apesta, yo apesto, hasta esa señora. Pero soy capaz de aguantar mucho, excepto que alguien con esa cara de mierda me dirija la palabra mientras suena esa música infernal que nadie te ha pedido que le pongas. Así que cállate tú, y que se calle ese tío que solo sabe decir «dale». —En la cabeza de Luis todo esto y más resonaba en dirección a su boca. Pero él no era alguien conflictivo, así que su monólogo digno de película se quedó a morir donde nació: en su cabeza. Así pues, simplemente, calló y miró hacia otro lado.

—Ya decía yo… ¡Pringado! —se jactó el adolescente, viéndose victorioso de una lucha que jamás existió.

Unos minutos más tarde, llegó a su destino. Salió del metro y cogió tímidamente un periódico gratuito que un hombre de aspecto desaliñado repartía en las escaleras. En la portada se podía leer la nueva victoria del Athletic, aunque a Luis no le gustaba el fútbol, y lo abrió ignorando esa noticia. «Un hombre es abatido por la policía en Vitoria al ser sorprendido mordiendo la cara a su mujer». La crueldad de la noticia llamó la atención de Luis, quien pensó que se trataba de un nuevo caso de violencia machista. La noticia explicaba cómo los agentes le habían intentado inmovilizar, pero este se revolvía entre gritos y mordiscos, totalmente fuera de sí. A Luis no le gustaba la violencia, y se imaginó la escena. La sangre le hacía marearse con solo ver una gota. Comprendió a los policías y pensó que, al menos, habían salvado a esa pobre mujer, pero al final de la noticia se explicaba que la mujer murió en el hospital a causa de sus heridas y que, además, uno de los policías había sido herido leve por el hombre abatido.

Caminando mientras leía, llegó a su trabajo, un edificio de oficinas. Luis se encargaba de la contabilidad de una pequeña empresa.

No era un trabajo apasionante, pero a él le gustaba y se le daba muy bien.

—¡Aúpa Luis! ¿Qué tal el fin de semana? ¡No veas la que se lio el sábado en Pozas! Tenías que haber venido. —Era Gorka, su vecino de mesa. Un chico de veintinueve años muy animado que cada lunes traía una aventura distinta que contar.

—Ya sabes que no me gustan las multitudes. Ni salir de fiesta. ¿Qué pasó? —respondió Luis, obviando el saludo.

—Se armó una buena pelea, tío. Por lo visto, un mendigo muy pasado de vueltas se chocó con la persona equivocada, empezaron a empujarse y a pegarse. ¡Creo que el mendigo hasta le mordió! Luego llegaron la poli y una ambulancia y se llevaron a los dos. Por lo demás, la noche terminó en Mazarredo, nada del otro mundo —explicó Gorka.

—Hay que ver lo que os gusta mirar gente peleándose… —lamentó Luis, sin caer en la cuenta de que era la segunda noticia con la palabra «mordisco» que escuchaba o leía ese día.

—Sí, bueno… ¿Tú qué, tranquilo con tus videojuegos? —dijo Gorka, buscando una conversación que retrasase el comienzo del trabajo.

—Me temo que ya me he pasado todos los juegos que tengo en casa… En fin, hora de trabajar —dijo Luis, poniéndose de nuevo los auriculares y encendiendo el ordenador.

Hacia las once y media, Luis salió a por un café. A apenas trescientos metros se encontraba su cafetería preferida, donde él ya era conocido por ser cliente asiduo. De camino a la cafetería, dos coches patrullas y una ambulancia aparcaron cerca de un portal, obligando a Luis a cruzar la calle para poder continuar su trayecto. Los policías salieron a toda prisa de sus coches y comenzaron a gritar a una mujer que se encontraba en el interior del portal. La mujer hacía caso omiso de las palabras de los agentes. A través de los cristales del portal, Luis pudo ver la escena. La mujer caminaba aturdida hacia la puerta de salida del edificio, en su mano izquierda sostenía algo que no se veía con claridad. Su boca estaba entreabierta y cubierta de sangre, salpicando todo cada vez que gritaba. La mujer consiguió salir torpemente del portal, donde los dos agentes estaban parados con la mano en su arma reglamentaria, aún en su cintura. Al salir a la luz del día Luis pudo ver perfectamente la macabra escena: la mujer tenía la mirada perdida, con los ojos blanquecinos; un andar errático y una herida en el cuello de la que manaba sangre de un color más oscuro al habitual. En su mano izquierda sostenía un bebé de unos doce meses, agarrado brutalmente por una de sus piernas. Luis reprimió un grito de espanto. El bebé no lloraba, y nunca más lo haría.

—¡Suelte al niño y coloque las manos sobre la cabeza! —ordenó un agente.

Pero solo obtuvo un grito escalofriante por respuesta.

—Se lo repito, señora. Suelte al niño o nos veremos obligados a disparar —repitió el agente.

—Por Dios, está muerto. ¿Lo has visto? ¡Muerto! Alto o le juro que disparo ¡Al suelo ahora mismo! —ordenó la compañera del agente, visiblemente nerviosa.

De nuevo, otro grito desgarrador.

La mujer reanudó su errática marcha hacia los agentes. Tras dar dos pasos, volvió la mirada a su mano izquierda. Parecía haber olvidado que aún sostenía el cuerpo sin vida de su hijo. Con un gesto nada ágil, acercó a su hijo hacia su boca. El crujido del hueso del brazo del bebé se escuchó terriblemente alto. La mujer mordió al niño sin ningún miramiento hasta obtener un pedazo de carne.

En ese momento, la agente disparó. El cuerpo sin vida de la mujer cayó sobre la acera entre espasmos, mientras de su frente salía un hilo de sangre espesa.

Luis no pudo aguantar y vomitó en la papelera más próxima. Con los ojos llenos de lágrimas, pensó que el café iba a durar muy poco en su estómago, así que decidió volver al trabajo.

La escena había ocurrido en un abrir y cerrar de ojos, aunque a Luis le había parecido una eternidad. De nuevo en la oficina, se propuso volver al trabajo y olvidar la tragedia, pero le resultó imposible. En su cabeza se proyectaba una y otra vez la macabra escena, en su interior aún escuchaba el sonido de ese brazo al romperse y el grito desgarrador de la mujer.

—Parece que el mundo se ha vuelto loco. Justo hoy, un lunes.

¿Qué mejor día para que se vaya todo a la mierda? —comentaba en voz alta Sara, compañera de trabajo de Luis, mirando una televisión puesta en la zona de descanso.

—Es el tercer caso de agresiones con mordiscos que escucho hoy, y solo en Euskadi. Según tengo entendido se han registrado más ataques por toda la península —comentó otro compañero.

—Esto será alguna remesa de droga en mal estado, que la gente se mete de todo hoy en día —dijo otro.

—Según he leído en un foro, se están dando casos de personas con una especie de rabia. Su saliva es tan contagiosa que si te muerden en unas horas, estás jodido —comentó Jon, al que todos conocían como el paranoico de la oficina.

—¡Que alguien le diga a ese paranoico de Jon que se calle! Me está poniendo de los nervios —gritó Sara.

—Joder, esta última noticia ha sido aquí, en Bilbao, da mal rollo que una droga pueda hacer que muerdas hasta la muerte a otra persona —dijo Gorka, que acababa de entrar a la sala de descanso al ver el revuelo.

—¿Por qué iba a ser una droga?, ¿tan seguro estás? —preguntó Jon.

—Créeme, cuando tú estás sentado mirando foros de conspiraciones y demás mierdas, yo salgo por ahí. No te imaginas las cosas raras que hace la gente cuando va metida —respondió Gorka, aprovechando para burlarse de él.

Mientras, Luis seguía pálido, con la mirada puesta en su escritorio y la cabeza apoyada entre sus manos, justo en la frente. En su cabeza, la macabra escena estaba puesta en bucle.

—¡Luis! ¡Vaya! ¿Y esa cara? ¿Estás enfermo? —dijo Gorka, aún entre las risas de los demás.

—Yo… He visto algo horrible… —pero Luis no fue capaz de continuar.

—Vamos Luis, ¡seguro que no era tan fea! —respondió Gorka, dándole un flojo puñetazo en el hombro.

Luis obvió la broma de Gorka y contó la escena que había visto hacía apenas media hora, reprimiendo lágrimas y nuevas arcadas. Las caras de sus compañeros eran una mezcla de incredulidad y miedo; fueron pocos quienes se atrevieron a preguntar por más detalles.

—Acabo de leerlo, me han enviado la noticia. Tiene que haber sido horrible… Lo mejor será que te vayas a casa por hoy. Descansa y mañana estarás muchísimo mejor —le recomendó Sara, visiblemente preocupada.

Luis llamó a su jefa y le explicó que no se encontraba bien. Su jefa le puso muchas pegas, pero finalmente accedió. Permitió que Luis se fuera a casa, pero le recordó que esas horas las tendría que recuperar, y los informes que tenía pendientes los tendría que entregar esa misma semana. Luis no sabía si en realidad le estaba haciendo un favor o posponiendo su despido, pero en ese momento solo pensaba en llegar a casa y desconectar del mundo. Afortunadamente, el viaje de vuelta a casa en metro fue muy cómodo. Era casi la una y el tren estaba prácticamente vacío. Luis tuvo tiempo para distraerse en su corto trayecto a casa, aunque aún le venían imágenes del terrible suceso.

Ese día no pudo comer, cualquier cosa que entraba en su estómago salía en cuestión de minutos. Así que, decidió que ese aciago lunes lo pasaría en la cama. Pero la cama tiene la mala costumbre de recordarnos cada problema, cada suceso, cada error. Luis recordó a su madre, siempre tan cariñosa. Recordó a su padre, grande como un roble, con un corazón tan grande como él mismo. Deseaba haber podido tener más tiempo con ellos, pero la vida no entiende de pasado.

La vida solo mira hacia adelante, te guste o no. Un milagro que, en ocasiones, es tan cruel como bonito.

Recordaba también a su última novia. Sonreía aun solo con recordarla. Tan lista, tan guapa, con ese carácter que le enamoró hasta las trancas. Pero Luis estaba encerrado en su pasado, no era capaz de querer; o sí, mas él no comprendía ese sentimiento. Vivía con la culpa de no haber apoyado a su madre, de no haber estado con ella el día que decidió acabar con todo. Odiaba aquella sensación de vacío, odiaba aquella mañana soleada que solo se nubló para él, odiaba cada pastilla del estómago de su madre, se odiaba a sí mismo. Deseaba haber sido él, y no ella. «Seguro que mamá ya habría salido adelante», se repetía, hiriéndose a diario.

Entre recuerdos dolorosos, y con la ayuda del Diazepan, consiguió dormir hasta la noche. Despertó cerca de las nueve y decidió prepararse la cena. Abrió la nevera y cogió huevos y queso. Luis odiaba cocinar pero, en un alarde culinario, pensó que sería buena idea hacerse una tortilla. Comenzó a cortar las patatas que guardaba en un cajón junto a la nevera mientras tarareaba su canción favorita. Llevaba tres patatas peladas con cierta torpeza cuando el móvil comenzó a sonar. Antes de la segunda estrofa del «Best of you» de Foo Fighters, Luis cogió el móvil a toda prisa.

—¿Sí? —dijo Luis de mala gana.

—¡Luis! Soy Gorka, ¿qué tal estás? —Y antes de poder responder a esa pregunta, prosiguió—: Te llamaba porque la jefa se ha puesto hecha una fiera cuando te has ido y me ha pedido que te diga que los informes de cuentas tienen que estar listos para el miércoles. Es una tirana, tío. Ya lo siento.

—Joder, ya decía yo que lo de dejarme ir a casa tenía que tener consecuencias… —dijo Luis agobiado—. Mañana me pondré a tope con esa mierda, no vaya a ser que hunda yo a la empresa y no esa loca.

—Ya siento darte malas noticias, ya podría haberte llamado ella… —se lamentó Gorka.

—Bueno, te dejo, que estaba haciéndome la cena. Hasta mañana —dijo Luis, colgando sin dar tiempo a Gorka a despedirse.

Luis siguió preparando su cena mientras murmuraba insultos hacia su jefa, cuando su torpeza en el mundo de la cocina salió a relucir y se cortó en el índice izquierdo. Era un corte limpio, profundo y recto. La sangre brotaba de la herida, y Luis comenzó a notar un ligero mareo.

—Joder, no, no, no… —dijo Luis tapándose la mano con un trapo, visiblemente desfallecido, mientras llamaba a emergencias.

—Hola, ¿emergencias? Sí, verá… me he cortado un dedo haciéndome la cena y no soporto la sangre… estoy muy mareado.

—Lo lamentamos, pero no es una urgencia por la que debamos movilizar una ambulancia. Además, estamos colapsados por esos raros ataques que están pasando por todo Bilbao y solo prestamos servicios urgentes. Lo mejor será que acuda a urgencias por su propio pie —dijo una voz masculina.

Luis se vistió a toda prisa, una vez recuperado de su mareo. El hospital de Basurto se encontraba a cinco paradas de metro. Se maldijo por no tener el carnet de conducir, aunque también pensó que sería mejor no conducir, por si acaso volvían los mareos. Pensó si sería más rápido ir en autobús, pero no conocía su frecuencia.

Una vez allí, se sentó a esperar los siete minutos que quedaban para el siguiente metro. Se le hicieron eternos. Cuando pensaba que no podía esperar más, los gritos de los guardias de seguridad del metro le distrajeron de su dolor. En el andén, frente a él, dos guardias intentaban reducir a un hombre encapuchado que sostenía un espray de pintura roja en una mano. Había escrito algo en la pared, pero Luis no podía leerlo porque la pelea transcurría justo delante. Entre gritos, patadas y empujones, los dos guardias consiguieron reducirlo y llevarlo fuera para entregarlo a la policía. Justo antes de que llegara su metro, Luis pudo leer la pintada en la pared:

HILAK ETORRI DIRA!

Capítulo 2

La zona de urgencias del hospital era un completo caos. No quedaba ningún asiento libre, y la gente empezaba a amontonarse por toda la sala de espera. Luis pudo comprobar que no era el único sangrando en esa sala; allá donde miraba veía a alguien tapándose una herida. Unos en el hombro, uno en la mano, otro el antebrazo, el gemelo… Aquello parecía el después de una batalla. Luis se acercó al enfermero de la zona de triaje y le explicó lo ocurrido.

—Mantenga la presión en la herida y espere en esa sala, por favor. Oirá su nombre por la megafonía —dijo después de tomarle los datos, señalando a la abarrotada sala de espera.

Luis encontró una pared vacía sobre la que apoyarse, junto a un joven tatuado que se tapaba una herida en el hombro. El joven, pálido y sudoroso, estaba ya cansado de tanta espera.

—Joder, no solo me muerde un idiota sino que, además, tengo que esperar a que estos lentos me atiendan. Estoy hasta las narices de estar aquí —se quejó el joven.

—¿Te han mordido? —Luis no pudo contenerse la pregunta.

—Me acerqué a un tío que parecía mareado, o borracho. Le pregunté si necesitaba ayuda, él se giró, dio un grito y se abalanzó sobre mí, mordiéndome en el hombro. Solo he tenido tiempo de empujarle y me he venido aquí todo lo rápido que he podido —respondió el joven tatuado, limpiándose el sudor de la frente.

Luis sabía que, como con los números, dos es casualidad, pero tres guarda relación. Comenzó a pensar si el paranoico de su oficina podría tener razón y se avecinaba una epidemia digna de película. Pero su pensamiento estaba demasiado apegado a la realidad, y esas conspiraciones solo le interesaban en las series, libros y películas.

«Seguramente esto pase a menudo, pero nunca le damos importancia», pensaba Luis.

Pasada la primera hora de espera, el estado del joven tatuado empeoró mucho. Ahora apenas hablaba y unas venas azules coloreaban su frente. Sus ojos estaban rodeados de unas grandes ojeras, y lo que antes era una capa esclerótica blanca ahora comenzaba a plagarse de multitud de venas rojas. El joven se tambaleó en su asiento azul hasta que no pudo más y cayó sobre la persona que tenía al lado.

—¡Rápido un médico! —gritó el anciano sobre el que cayó el joven.

Una doctora bastante joven se acercó rápidamente hasta el enfermo y comenzó a tomarle las constantes vitales. Al mismo tiempo, una enfermera se colocaba unos guantes de nitrilo azules y examinaba la herida de su hombro.

—Doctora, esta herida parece muy infectada —comentó la veterana enfermera.

—Apenas le noto el pulso, ¡rápido una camilla! —exclamó la doctora.

Una vez sobre la camilla, el joven tatuado convulsionó repentinamente durante unos segundos, y los sanitarios comenzaron las maniobras de RCP.

Las horas siguieron pasando. Luis pudo observar cómo otros que presentaban heridas similares, en apariencia no muy graves, tenían un aspecto similar al del joven tatuado. Al parecer, tras el incidente del joven, los sanitarios decidieron atender con rapidez a los pacientes con síntomas similares.

—Ya ves lo que pasa. Si no te vigilas las heridas, se te «infestan».

Yo mismo me lavo mis heridas todos los días con suero «fisologico» y, aun teniendo «diabetis», se me curan todas estupendamente. ¡A mis treinta y tantos! —comentaba a su cuidador un anciano con un humor extraordinario desde su silla de ruedas.

La sala de espera era una sucesión de historias contadas a viva voz para quien quisiera oírlas. La gente allí combatía el aburrimiento hablando sobre sus males, y eso a Luis le incomodaba terriblemente.

Por fin, el nombre de Luis sonó por la distorsionada megafonía.

Acudió al mostrador, se identificó, y un enfermero bastante joven le indicó el camino. Llegaron en apenas un minuto a una zona de boxes separados con unas cortinas para preservar la intimidad de los pacientes, y aunque no se veía nada, sí se podía escuchar todo. Luis se sentó en una camilla, aún haciendo presión sobre su índice izquierdo.

Notaba cómo palpitaba, intentó mirar el estado de su dedo, pero la visión de la sangre frustró su plan. Pasados unos pocos minutos, un médico entro en su box.

—¿Es usted Luis, verdad? —dijo el doctor con un semblante serio.

—Cuénteme lo ocurrido y destápese el dedo, por favor. ¿Ha sido en casa? ¿En la calle? Parece un corte limpio, ¿nadie le ha mordido verdad?

—Sí… Verá, estaba cortando patatas, me distraje y me corté con el cuchillo… Soy incapaz de ver sangre, me mareé y, cuando me he recuperado, he venido hasta aquí —contó Luis, sorprendido por la última frase del doctor.

El médico, parco en palabras, comenzó a explorar el dedo de Luis, ignorando sus quejidos y gestos de dolor. Abría y cerraba la herida con la soltura digna de un veterano en las urgencias. De vez en cuando, mandaba doblar el dedo para comprobar su fuerza y si había sido afectado algún tendón. Cuando concluyó su examen se marchó sin mediar palabra y volvió en unos minutos con otro doctor.

—Bien, no parece haber signos de infección ni tendones afectados, y el corte es muy limpio. Mi compañero le coserá el dedo y le dará las indicaciones para las curas y la retirada de los puntos —explicó el doctor señalando a su compañero, mucho más joven.

—Perfecto, gracias. Aunque es muy probable que me desmaye mientras coses… —advirtió Luis.

—Sin problemas, mientras no te muevas todo irá bien —dijo animado el medico más joven, y comenzó los preparativos.

Antes de comenzar a coser, Luis volvía a estar visiblemente mareado. De su frente caían grandes gotas de un frío sudor. Cuando sintió el primer pinchazo, notó que su consciencia iba y venía.

Unos gritos le despertaron algo más tarde, Luis estaba cubierto de sudor. Se fijó en su mano izquierda y observó que estaba perfectamente vendada. De uno de los boxes, a su derecha, se podían oír varias voces de personal sanitario. Al parecer, un paciente había entrado en parada y estaban realizando las maniobras de resurrección. Entre tanto tecnicismo y nombre de medicamentos, Luis no supo exactamente qué era lo que ocurría ni si iba bien o mal, pero el nerviosismo era evidente.

Consiguió incorporarse en la camilla y poner los pies en el suelo.

Los gritos cesaron cuando uno de los médicos informó al resto de que el paciente había fallecido. Esto llamó la atención de Luis, quien ignoró su mareo e intentó escuchar la conversación.

—Dejadlo, ha fallecido. Atadlo y andad con cuidado, mira lo que le ha pasado antes al residente. Hasta que no sepamos a qué nos enfrentamos, dad la orden de atar a todos los que fallezcan. —Ordenaba un doctor, muy nervioso.

—Llamaré a una enfermera para que traigan las correas. Vamos al número 4, ese paciente presentaba síntomas parecidos y han avisado de que está dando problemas —explicaba una doctora.

La conversación fue cortada por un grito estremecedor. A Luis le pareció muy similar al de la mujer del portal. No podía comprender qué es lo que ocurría. Los gritos se iban sucediendo, sumándose a otros nuevos. La gente corría y gritaba, pero Luis distinguía dos clases de gritos: unos de horror, angustia o miedo y otros desgarradores, casi inhumanos.

Llevado por el nerviosismo y alarmado por lo cercano de aquellos gritos sacados del infierno, intentó ponerse en pie con la mayor prisa posible. Consiguió erguirse sobre sus dos extremidades inferiores ayudado por un carro equipado con material para curas, pero llevar unas horas tumbado en aquella camilla jugó una mala pasada a su tensión arterial, la cual descendió bruscamente provocándole un desmayo repentino. Consiguió agarrarse a la camilla para evitar caer, pero finalmente su cuerpo chocó contra el suelo con violencia.

Su consciencia iba y venía, conseguía abrir débilmente los ojos y, con su borrosa visión, distinguía gente corriendo, arrastrándose, y otros caminando renqueantes; pero caía otra vez inconsciente. Al final, recuperó el control de su cuerpo, pudo incorporarse y sentarse de nuevo en la camilla.

Un silencio sepulcral reinaba en la zona de urgencias. Luis se incorporó, ya recuperado, y echó un vistazo al pasillo que conectaba todos los boxes de urgencias con la salida. Hacia la izquierda se encontraban seis boxes y la propia salida, que es donde él quería dirigirse. Al salir del box, pudo comprobar que nada iba bien, en la pared podían distinguirse grandes manchas de sangre, algunas huellas de manos y lo que a él le parecieron agujeros de bala, que habían atravesado el pladur de la pared.