Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blatt & Ríos

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

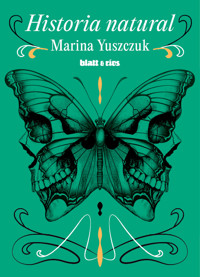

En Historia natural encontramos a Virginia Moreno, la hija del explorador y coleccionista Perito Francisco Moreno, en su hogar, que al mismo tiempo se va transformando en lo que será el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, una ciudad en construcción. En el borde de su lente fantasiosamente familiar está el ejército que para 1880 le arrebata la capital a la provincia de Buenos Aires y ha tomado la Patagonia. Virginia acaba de cumplir doce años cuando el padre suma a su colección de restos humanos a un contingente de indios vivos. La señorita del gótico está allí para hacer girar su caleidoscopio y armar una taxonomía paralela en la que se ordenan, vivos y muertos, los seres domésticos y los otros. Taxidermista y ejemplar de su propia clasificación, Virginia no sabe entrecerrar los ojos en el museo, zoológico, cementerio que con pasión e indiferencia ella también funda, secretamente. Marina Yuszczuk toma materia histórica y biográfica para dar forma a esta novela de límites y fronteras en estado de arrebato, donde el yo es un invento y lo familiar es la política del terror.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Historia natural

Marina Yuszczuk

Índice

Cubierta

Portada

Otros títulos de Marina Yuszczuk en Blatt & Ríos

Dedicatoria

Epígrafe

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Epílogo

Sobre la autora

Créditos

Hitos

Tabla de contenidos

OTROS TÍTULOS DE MARINA YUSZCZUK EN BLATT & RÍOS

¿Alguien será feliz?

Madre soltera y otros poemas

La sed

La inocencia

Para que sepan que vinimos

Para Junio,

cuando me leas.

Lo que sigue es una obra de ficción basada libremente en hechos ocurridos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata en los años que siguieron a su fundación.

Siempre estás como ausente de la tarde. ¿Qué lago

invisible y lejano recogerá tu imagen?

Líquido estremecido por un perfil tan vago

se tornará sensible cuando los astros bajen.

Temo quebrar la magia de tus vírgenes sendas

con la torpe palabra que mi labio pronuncia.

Tendré que ser más leve para que me comprendas,

o tú bajar al mundo como agua que renuncia.

Siempre estás como ausente de la tarde. ¿Qué brisa

se lleva tu silencio cargado de leyendas?

De paisajes soñados se nutre tu sonrisa.

Tendré que ser más leve para que me comprendas.

Francisco López Merino, Las tardes, 1925

Capítulo 1

Me llamo Virginia Venecia Moreno.

Virginia, porque lo soy. Venecia, porque es la ciudad a la que mis padres viajaron en su luna de miel, la cuna acuática que meció el primer sueño de nuestra familia, antes de los niños muertos, uno detrás del otro, y el veneno, y la locura. Moreno, porque es el apellido de mi padre.

Cuando era niña, nunca me pregunté si ese caballero de gafas redondas que me miraba desde lo alto tendría un nombre. Era solo mi padre, o debería decir: era nada menos que mi padre, un hombre demasiado serio que se peinaba los bigotes con cepillo de marfil y siempre estaba a punto de partir en viajes de exploración hacia destinos tan remotos como Collón Curá, Limay, Chaltén. Otros miembros de la familia solían inclinarse para ponerse a mi altura, palmearme el hombro en señal de aprobación cuando mostraba mis mejores modales o mirarme interrogantes en las raras ocasiones en que se suponía que era responsable de alguna travesura; él no.

Me parece que puedo ver todavía aquel cepillo a la altura de mis ojos, cuando lo sostenía en una mano mientras conversaba con mi madre y yo me paraba a su lado sin que notara mi presencia, prendada de su aroma a tabaco y a colonia de lavanda. En una especie de coreografía inconsciente, mi padre lo escondía en el puño y luego lo ubicaba entre el índice y el dedo medio, como si se tratara de un cigarro. No había visto nunca dedos tan gruesos ni tan fuertes, todos de la misma longitud, con las uñas impecables, a pesar de que solía pasar horas desenterrando huesos y rocas o quitándoles el polvo.

Me parecía recordar, aunque con la vaga sensación de habérmelo inventado, el peso de esa mano sobre mi cabeza una tarde en la que, mientras jugaba con mis hermanos entre los aguaribayes de la quinta familiar, en el Parque de los Patricios, mi padre se había detenido junto a nosotros y me había apoyado la mano en el pelo, con la palma abierta, por unos segundos, mientras conversaba con nuestra institutriz. Quizás era un gesto esperable de parte de un progenitor, pero no del mío; de ser cierto el recuerdo, era la única vez que me había tocado. En mi memoria yo levantaba la cabeza para abarcar ese cuerpo que parecía doblarme en altura, buscando su mirada, y aunque el resplandor del día me obligaba a entornar los ojos llegaba a ver cómo, con la mano derecha, mi padre sacaba el cepillo, que emitía unos destellos tenues bajo la luz, y se lo llevaba al rostro, mientras intuía dolorosamente que él, en su distracción, apenas percibía dónde había depositado la otra mano.

¿Qué alturas inalcanzables habitaba? ¿Qué aire superior se respiraba allí? Mi padre era una persona importantísima que se dedicaba a cosas importantes; su mirada discurría a un nivel muy por encima de mi coronilla, de mi frente de niña, y yo no sabía cómo hacer para aumentar mi estatura más rápido de lo que el ritmo natural del crecimiento –demasiado lento, para mi gusto– me lo permitía. Los años se arrastraban como un caracol; pasaban, y yo seguía siendo la pequeña Virginia. Como las flores, como esos detalles decorativos junto a los que muchos pasan sin mirarlos, yo carecía de interés para mi padre, cuya pasión era coleccionar huesos de indígenas. Lo podía notar, sin comprender del todo si era un defecto que habría de subsanarse con el tiempo, a medida que yo me convirtiera en una señorita, o permanecería para siempre igual.

Miss Green, mi institutriz, había exclamado, tan pronto como me vio por primera vez:

—¡Qué criatura divina!

La miré, y en su cara se había dibujado un deslumbramiento que parecía real. Sin embargo, mi padre era inmune a mis encantos. ¿Los tendría de verdad? En esa ocasión había corrido hasta el interior del museo y, hundida en el secreto de las habitaciones del primer piso, me había contemplado largamente en el espejo, en busca de esa pretendida divinidad: no la había encontrado. Yo me veía igual que siempre. Me ajusté, en cambio, el sencillo moño de seda con el que intentaban mejorar mi apariencia mi madre o Adela, y que siempre llevaba caído. Lo único que podía decir en mi defensa era que tenía el pelo rubio, y cuando lo llevaba suelto formaba alrededor de mi cabeza, si la luz lo atravesaba de cierta forma, una especie de halo, a tono con la superficie titilante de mis ojos verdes. Si acababa de subir las escaleras con cierto apuro, mis mejillas se teñían de un tono rosado, mis labios se encendían, pero eso era todo. Me parecía que mi nariz era demasiado prominente para una señorita, y mis labios demasiado finos. ¿Qué se podía hacer? Las mujeres de mi familia eran declaradamente feas, o “poco agraciadas”, como se solía decir. Al menos lo eran mi madre, de expresión dura, frente demasiado ancha, labios rígidos, sin ningún rasgo que se destacara por encima del otro, y mi abuela materna, de quien había visto un daguerrotipo que, incluso a una corta edad, no me había permitido albergar esperanzas: por encima de una falda en forma de campana y una chaqueta sobria, casi masculina, se erguía una cabeza con las trenzas recogidas y pegadas a los lados que, Dios me perdone, omitiendo las trenzas, bien podía haber sido la de un hombre.

Mi madre no la quería y tampoco me quería a mí; me toleraba, más bien, pero el sentido de su vida –tanto en lo bueno como en lo malo– provenía todo de mi padre. No había entre nosotras esa grácil admiración, ese disfrute de la belleza mutua que mis primas, un ramillete de muchachas sonrosadas y de rizos castaños, tenían con su propia madre. Por lo demás, mi cuerpo menudo y mi actitud, en general reservada, parecían destinarme al pasatiempo al que me había dedicado desde muy pequeña: merodear sin ser vista, vagar por las salas del museo sin que notaran mi ausencia tanto como no habían notado antes mi presencia, apostarme junto a los adultos, o detrás de ellos, y escuchar sus conversaciones sin que se inmutaran. En una palabra, espiar.

Primero que nada, a mi padre; de él me interesaba todo. Cuando se encontraba de viaje, y eso era casi todo el tiempo, mi padre era para mí lo mismo que era para el resto del mundo: naturalista por afición, viajero, coleccionista, fundador y director vitalicio del Museo General “La Plata”, el más importante de toda Sudamérica. Cuando volvía a casa –porque el museo era nuestra casa, si no nuestro hogar, y una familia que habitaba un lugar semejante no podía sino ser otra clase de familia–, era una presencia esquiva, pero contundente. Siempre ocupado, siempre apurado en pos del armado de alguna sala, de la entrega de algún valioso ejemplar que venía de ultramar, de las interminables charlas y cenas y reuniones que demandaba la gestión de un museo público –especialmente en cuanto a la consecución de fondos para financiarlo–, mi padre se repartía entre el estudio, el trabajo y una vida social destinada a apuntalar el estudio y el trabajo. Yo solía verlo de espaldas cuando estaba conversando con otros colegas, o volcado sobre algún fósil que debía clasificar antes de agregarlo a la colección permanente del museo, o cuando entraba, casi tratando de no ser visto, y como esperando que el techo fuera a derrumbarse sobre su cabeza, a la habitación en la que mi madre pasaba la mayor parte de su tiempo y cerraba la puerta a sus espaldas.

Por eso miraba con envidia ese pequeño objeto, de apariencia tan banal, que mi padre llevaba siempre junto a su pecho, como se llevan los objetos muy queridos. Lo guardaba en el bolsillo del saco, y no lo abandonaba ni siquiera cuando estaba de expedición en medio de la Patagonia. Al menos eso me habían dicho mis hermanos mayores, que alguna vez habían viajado con él, porque a mí no había querido llevarme, y tenía que quedarme en cambio a hacerle compañía a mi madre. Aunque estuviera lejos de casa, no dejaba de dedicar unos minutos al aseo diario con su brocha y su navaja; cada mañana, después de quitarse las gafas con cuidado, se afeitaba las mejillas y el mentón, y luego, durante el día, solía sacar el cepillo en los momentos más inverosímiles para repasar el bigote. Excepto por un viaje a la Patagonia del que yo había leído en su libro; para mi sorpresa, allí, lejos del dandy que solía ser en la ciudad, había vestido poncho, pantalones de lienzo y botines rotos. ¡Mi padre, parecido a un mendigo! Montando un mancarrón estilo bayo, se sentía transformado a tal punto que había temido que el cónsul argentino en Chile no lo reconociera, por lo cual pedía a mi abuelo que le enviara al funcionario un retrato suyo para acreditar su identidad (sospecho que estaba bromeando, pero nunca he sabido distinguir en mi padre el humor de la seriedad, entre otras tantas cosas que ignoro sobre él).

Yo nunca había visto a mi padre vestido de este modo, ni desaliñado, porque solo conocía la vida que llevaba en el museo, donde mi familia residía desde mi más temprana infancia. Ocupábamos las habitaciones traseras del piso superior a las que, a pesar de su modestia y su decoración casi espartana, llamaban el Palacio. Para subir hasta ellas era preciso usar una especie de escalera de servicio, oculta a la vista de los visitantes. Yo la odiaba porque era de madera, a diferencia de las escaleras principales del museo, de un material más silencioso como el mármol, y cuando andaba de incógnito debía tener la precaución de bajarla con pasos lo bastante ligeros como para no hacer crujir los escalones. Allí, en lo que se me antojaba una trastienda del museo, un lugar secreto que yo adoraba y que mi madre siempre repudió porque decía, con razón, que no tenía una casa –al menos el tipo de casa que ella había soñado, con un jardín al frente y una sala elegante donde recibir visitas–, nuestros días transcurrían con sencillez, plegados al ritmo de trabajo de mi padre y sus ayudantes, que nunca eran los mismos, y a la evolución de las salas y sus colecciones.

El de los libros y las aventuras en la Patagonia era un personaje fascinante con el que mi padre, un dedicado y muy compuesto director de museo, no coincidía del todo, y me veía obligada a un esfuerzo imaginativo enorme para conjugar la seriedad doctoral y el porte urbano con el aventurero impregnado de humo, rodeado por un grupo de indios a caballo que lo saludaba dándole vueltas alrededor y vociferando sin parar. Qué no hubiera dado por tener un atisbo de mi padre cuando, en aquella lejana Patagonia que yo desconocía, atravesaba el territorio indígena con coraje pero con cautela, se hacía amigo de caciques y trataba de imitar sus costumbres ancestrales, soportando larguísimos parlamentos o comiendo hígados crudos regados con sangre caliente de yegua.

El resto del tiempo, el bigote permanecía impecable. Todos atribuían a la pulcritud el esmero con que lo peinaba, y a sus intentos de darse aires de respetabilidad, pero yo sospechaba que era entonces cuando lo habían dominado los nervios, apenas una conjetura elaborada a fuerza de mirarlo como nunca he mirado otra cosa en mi vida. Repasar ese bigote parecía una manera de poner las cosas en su lugar, con un solo movimiento rápido, desde las raíces a las puntas.

*

Decir que la historia de mi familia es la historia del país parece un exceso, pero no lo es. Luego de la caída de Rosas en 1852, mi abuelo, un español que se había mudado a Montevideo para establecer su negocio –luego diría que había sido un exilio político, para impresionar a sus clientes–, regresó a Buenos Aires y se instaló en una casa del bajo en la que poco tiempo después nacería mi padre, Francisco P. Su madre, mi abuela Juana, era hija de un inglés que había venido a América del Sud, de nuevo, para ejercer el comercio, propósito noble pero carente de romanticismo.

Juana conoció a mi abuelo en un baile con el que se festejó el triunfo en la batalla de Ayacucho, y poco tiempo después se casaron. Mi abuela murió en 1867, durante la epidemia de cólera; sé que a mi padre, con su completa fe en la ciencia, le dolió particularmente que nada se pudiera hacer para contrarrestar los efectos de la bacteria en ese cuerpo que alguna vez lo había alojado. Lo sé porque, cada vez que mi madre contaba la historia, lo citaba repitiendo junto al lecho de muerte, con la cabeza caída:

—Mi madrecita…

Había que creerlo: mi padre había sido joven, y también había sido el hijo de mi abuela, pero esa era una parte de su vida que a mí no me importaba tanto; lo que sí me importaba era que pocos años antes, mientras asistía al colegio, había empezado a coleccionar restos fósiles, insectos, rocas, en fin, “cosas raras”, como las llamaba él. En ocasiones, mi abuelo lo llevaba a Palermo y a la orilla del río para que recolectara sus tesoros. También hubo donaciones, como una estrella de mar, seca, que Mariquita Sánchez de Mendeville le había cedido, y que a su vez le había sido regalada por un oficial francés, y dos balas de metralletas, recogidas por el mismo oficial en el campo de Waterloo. Con estos objetos Francisco, que aún no cumplía quince años, había resuelto crear la sección de Historia cuando comenzó a archivar su incipiente colección en el mirador de la casa paterna, una especie de torre almenada desde la que se divisaba el río y a la que se accedía por una escalera estrecha y empinada.

No llegué a conocer el interior de aquella casa, pero a través del relato escuchado a mi padre durante las cenas familiares a las que me dejaban asistir –el resto del tiempo tomaba mis comidas con mi institutriz, o con mi madre y en su cuarto–, tenía la imagen imborrable de mi padre joven, entusiasmado hasta obsesionarse como lo vería tantas veces después, subiendo a esa torre por la tarde, al regresar de sus expediciones a las afueras de la ciudad, y bajando la escalera cuando la oscuridad ya era tanta que debía hacerlo tanteando las paredes, después de haber pasado horas cepillando fósiles y pinchando insectos y de haber perdido por completo la noción del tiempo. Así me lo imaginaba yo, y tanto me lo imaginaba que por momentos llegaba a sentir que lo había hecho surgir de mi cerebro, como Atenea del de su padre Zeus (no se me escapa, desde luego, que en la correspondencia debía ser yo, como hija, la que surgía de la cabeza de mi padre, pero ¿acaso los padres piensan en sus hijas lo suficiente como para traerlas a la existencia?).

En Buenos Aires, mi abuelo había fundado una compañía de seguros de la que formaban parte sus hijos, educados en el comercio, pero mi padre, hábil negociador, había sabido utilizar el aprendizaje de esos años como un simple medio para el fin más elevado que había llegado a cumplir: el de crear el museo más grande del continente, un faro del saber al que acudirían gentes de las dos Américas y el resto del mundo. Claro que el hecho de haber estudiado comercio, y no una carrera académica, arrojaba injustamente una sombra sobre la respetabilidad de Moreno, o al menos sus enemigos habían intentado arrojarla, cuestionando sus títulos para dirigir una institución de esta categoría –sobre esto, puras habladurías, no tenía más información que la que había podido escuchar en alguna conversación entre mis padres, y que me había perturbado grandemente–.

Corría 1870 cuando nuestra familia se mudó a Villa Edén, en Parque de los Patricios; recuerdo la fecha porque un año después tuvieron que fugarse a la estancia de una tía de mi padre, cerca de Chascomús, para escapar de la fiebre amarilla. De aquella quinta mi padre recordaba los Corrales viejos, cercanos a la nueva casa, el olor apestoso de los mataderos y las milongas y payadas que llegaban a través de una columna de árboles. Allí Francisco tendría todo un sector de la gran casa para destinarlo al museo que, conforme crecía la colección, pasaba de ser un pasatiempo juvenil a convertirse en un destino.

De la temporada en Chascomús volvió con cuarenta cajones repletos de fósiles que había recogido en un yacimiento cercano a la laguna; a mi abuelo no le quedó otro remedio más que construir un edificio separado para albergar semejante cantidad de huesos. No faltó la disputa familiar, porque Francisco se negaba a tomar parte en la Compañía de Seguros fundada por Abuelo, pero el entuerto se salvó cuando contrajo matrimonio con una señorita de la alta sociedad, Blanca Varela, hija de banqueros, sí, pero nieta de escritores y de una larga estirpe de unitarios, y luego consiguió que el gobierno provincial sancionara la creación de un museo de historia natural y antropología, y lo designara como primer director. ¿Cómo podía haber sido de otro modo, si el incipiente museo se conformaba casi exclusivamente de su colección privada? Donada a la provincia de Buenos Aires, es verdad, pero que permaneció en su propio hogar hasta que se fundó, casi al mismo tiempo que la ciudad, el Museo de La Plata.

No es cierto que inventaran una ciudad para alojar el museo de mi padre, pero me gusta pensar que así lo fue. La verdad es que lo hicieron para saldar una disputa muy antigua: ¿de quién era Buenos Aires? De los porteños, claro está, pero de pronto era también la capital de toda la Argentina, y entonces la provincia necesitaba su propia capital, para la cual se eligió un terreno semidesierto, algunos kilómetros al sur, al que José Hernández bautizó con el pomposo nombre de La Plata, y mi madre, “el medio de la nada”. De pequeña no me cansaba de escuchar ese relato, que había repetido una y otra vez en la época en que todavía nos hablaba, cuando se sentaba en el patio del museo mientras la negra Adela, que la había cuidado desde su nacimiento, le cebaba mates: La Plata no tenía calles, no tenía casas, ni forma alguna que la asemejara a una ciudad, pero ya tenía un museo descomunal en construcción y una estación de trenes de estilo europeo que deslumbraba a los que arribaban al inmenso edificio luego de tan corto trayecto, hasta que se daban cuenta de que, saliendo de la estación, los esperaba la mismísima nada. Ni un solo árbol. Edificios neorrenacentistas rodeados de tierra, de carros que pasaban levantando el polvo, de unas pocas calles adoquinadas, casillas de madera improvisadas. Y por todas partes, obreros.

—Vení, que están los italianos —solía decir mi madre, y me tomaba fuerte de la mano para hacerme cruzar la calle cuando pasábamos por una obra en construcción. Y luego agregaba con desprecio—: Tienen palacios, pero no tienen veredas.

La primera visita de mi madre a la ciudad naciente había tenido lugar el día de la inauguración. Había llegado en compañía de mi padre y se había sentido inmediatamente desolada a pesar del gentío –no tan numeroso como se había anticipado–, del clima de algarabía que se trataba de promover, y del despliegue de banderas patrias. En su opinión, La Plata había nacido condenada y no había forma de modificarlo.

—No estuvo Roca, no estuvo Sarmiento. Nadie vino —enumeraba cada vez que se acordaba de ese día—. Le tuvieron que pagar a Bradley para que agregara gente en la foto. Un fiasco.

A mí me sorprendía esa expresión en boca de mi madre; tenía que estar muy enojada para rebajarse a esa jerga que despreciaba. Y yo la despreciaba a ella, que maldecía todo aquello que yo más amaba en la vida.

Mi madre no entendía por qué, si su marido era tan importante, no lo destinaban al museo de ciencias que ya funcionaba en Buenos Aires y tenían que enviarlo en cambio a ese engendro, ese sucedáneo de ciudad que –a ella no lograban engañarla– la hundiría en el opio tanto como cualquier pueblo de la provincia.

—Por culpa de Burmeister —decía—. Ese alemán.

Se refería al naturalista que por entonces estaba a la cabeza del Museo Argentino de Ciencias Naturales, ubicado en Buenos Aires, y mi padre tenía que explicarle con paciencia que Burmeister era tan argentino como cualquier otro y que, además de que en cierto modo había sido su mentor, no se lo podía subestimar, porque era amigo de Sarmiento.

De modo que no había Palacio Municipal, legislativo, edificio de gobierno o catedral que consiguiera impresionar a mi madre, más concentrada en la chatura que La Plata mantendría por muchos años, y en el hecho de que todo el tiempo se divisaban, por entre medio de sus casas bajas, las escaleras y los andamios, y encaramados a ellos, los trabajadores de camisa, munidos de gorras o sombreros para protegerse del sol, que solían gritarse entre sí con expresiones que a mi madre le hacían desviar la mirada y recordar su pasado de aristócrata porteña.

Mi padre, en cambio, estaba fascinado. Henchido de orgullo, sentía que todo era posibilidad, y le parecía lo más natural del mundo que su colección, reunida a lo largo de tres décadas de afanes, fuera alojada en un recinto que se pondría a la altura de los mejores del mundo. Que el proyecto coincidiera con el momento preciso en que aumentaba su progenie solo contribuía a enorgullecerlo todavía más. En adelante, Blanca siempre estaría encinta y él, entre viaje y viaje, volvería a casa para sepultar a los retoños –porque, como si pesara sobre ellos una maldición, todos morían– y supervisar la construcción del museo.

A mi padre no le pareció que hubiera ningún problema con llevar a cabo los dos propósitos al mismo tiempo, y así la familia se trasladó a una ciudad que todavía no existía para vivir en ninguna parte, como mi madre solía decir en los momentos en que le reprochaba a Francisco que la dejara sola con sus niños y sus preñeces en un edificio descomunal donde se cruzaba todos los días con constructores, naturalistas, zoólogos, asistentes y toda una caterva de extraños, mientras él se embarcaba rumbo a la Patagonia para hacer lo que siempre había hecho: “buscar piedras”.

No se ha visto una esposa que detestara más a su marido; casi podría decirse que lo hacía con devoción, con saña y con una dedicación que no le vi poner jamás en ninguna otra empresa. A mí me tenía sin cuidado, porque a mi padre no le hacía mella el resentimiento de su esposa y a ella –me parecía comprender, incluso con mi mente de niña– le daba algo que hacer. La prefería enojada, encendida de furia porque, en el momento en que se apagaba y se hundía en el silencio, yo experimentaba la verdadera dimensión del sufrimiento de mi madre, y me preguntaba –cosa que me resultaba insoportable– si acaso mi padre no podía ser más comprensivo. Lo que siempre me terminaba inclinando a simpatizar con él, aparte de que ya lo adoraba, era que estaba cumpliendo un propósito magnífico, trascendental, contribuyendo al avance de la ciencia de un modo que redundaría en beneficio eterno para toda una nación, mientras que mi madre solo estaba teniendo niños, que era lo mismo que hacía la amplia mayoría de las mujeres, y la idea probablemente ni siquiera se le había ocurrido a ella.

*

A mi padre lo llamé “cóndor andino” por su frente calva y su mirada penetrante, luego de recorrer el museo en busca de la especie que más se le pareciera, como hacía con todas las personas que conformaban mi mundo. Mi madre, vulgar y descolorida, era un gorrión. Mi hermano Julián era un lince, un muchacho espigado con cabello rebelde que nunca lograba alisar del todo –a pesar de la gomina que mi madre lo instaba a usar con abundancia–, ágil, aventurero. Lo recuerdo trepado a los árboles de la quinta de nuestros abuelos, saltando sobre el lomo de un caballo y montándolo a pelo, sin dificultad, como un equilibrista, y arrojándose luego sobre el suelo, que lo recibía sin hostilidad, adaptándose a su blandura. Pero nunca fue para mí mucho más que un espectáculo; diez años mayor, apenas posaba la mirada sobre la niña que yo era entonces y que lo seguía a todas partes. En cambio mi hermano Eduardo, el segundo, me llevaba seis años y era mi amigo, el búho. Reposado y observador, capturaba todo el movimiento que se desplegaba a su alrededor con ojos asombrados, y era capaz de levantar vuelo para ir a refugiarse en lo alto de una rama, o en algún pozo en la tierra, cuando su intimidad se veía amenazada. Aun así, Eduardo me hacía lugar a su lado y se prestaba a mis juegos de niña, me arrojaba el aro, me ayudaba a volar una cometa.

Los pequeños no eran nada, solo bebés muertos.

Pero hasta mi hermano favorito era capaz de unirse a las risotadas generales cuando se trataba de burlarse de mí. En una ocasión, habiéndoles preguntado por qué mi padre firmaba sus cartas “Francisco P. Moreno”, mis hermanos me hicieron creer que la P aludía a nuestro primer apellido, “Pascasio”, por lo cual empecé a firmar desde ese momento como “Virginia P. Moreno”, convencida de que el nombre “Pascasio” también me correspondía a mí. Una noche, durante la cena, Miss Green rectificó mi error y, cuando todos estallaron en risas, imaginé sus calaveras ya despojadas de piel y de carne, solo huesos, exhibidas en las vitrinas del museo, y a mí paseándome frente a ellas.

Hubo también un momento preciso de mi infancia en el que descubrí que, a diferencia de lo que yo pensaba, el bigote no era un atributo exclusivo de mi padre, sino que la mayoría de los caballeros lo llevaban; conforme mi padre avanzaba en su carrera y en sus conexiones, nuestra casa se fue llenando de gobernantes y funcionarios, de estudiosos e ingenieros que lo visitaban, cada cual munido de su propio bigote, y comprendí que se trataba de un elemento indispensable para señalar que un hombre había alcanzado cierto estatus, cierta importancia. Como he dicho, a mí me encantaba la importancia, y a riesgo de incurrir en un pequeño jeu de mots, debo decir que la importancia de la importancia se me reveló en una ocasión en que, habiéndose afeitado mi padre por algún motivo que no puedo recordar, siendo yo muy niña, vi su cara al desnudo. Era imposible reconocer a mi padre en ese hombre sin rostro, desprovisto de toda autoridad. Di vuelta la cara, temerosa de haber cometido una transgresión, como cuando se entra de improviso a una habitación y se descubre a alguien a medio vestir, o contemplándose en un espejo. Desde entonces fue claro para mí que, puesta a elegir entre mi padre y su bigote, en el supuesto caso de que alguna vez tuviera que hacerlo, era necesario quedarme con el último.

Me pregunté dolorosamente durante algún tiempo por qué yo no tendría un bigote, cosa que a mi corta edad creía posible. La solución pareció ofrecérseme cuando, durante una lección de dibujo, Miss Green me introdujo en el fantástico mundo de la carbonilla, que parecía hecha a la medida de mis dedos de niña, de mis trazos imprecisos. En esa oportunidad, salimos a los terrenos circundantes para copiar los eucaliptos –para lo cual debimos alejarnos, puesto que en ese entonces los alrededores del museo eran de una completa chatura, con solo algunos árboles recién plantados, finos y endebles– y, cuando noté las manchas que dejaban esas varitas negras en mis manos, concebí una idea. Tan pronto como terminamos la clase subí a mi habitación y, muy concentrada frente al tocador, me valí del espejo para dibujar sobre mi cara unos bigotes parecidos a los de mi padre, cosa que no me resultó sencilla. Había una voluta muy particular hacia las puntas, cierto afinamiento, que era imposible de reproducir con un objeto tan grueso, pero el resultado me satisfizo bastante.

Como sabía que esa misma noche mi padre esperaba invitados para cenar, me quedé oculta junto a la entrada hasta que escuché el sonido de cascos frente al museo y, a través de la puerta entreabierta, pude ver cómo iban deteniéndose, uno tras otro, varios carruajes particulares. Los conductores saltaban del pescante y abrían las portezuelas; yo no conocía a los caballeros que bajaban de aquellos carruajes –más tarde Miss Green me diría que el mismo Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La Plata y ex gobernador de la provincia, estaba allí–, pero cuando estuvieron reunidos en corro y mientras mi padre les daba la bienvenida, descendí las escaleras, me detuve junto al grupo y exclamé con tono ceremonial, mientras extendía un brazo para señalar el edificio a mis espaldas:

—Caballeros, ¡bienvenidos al museo de los Moreno!

No sé qué pensé que harían. Creo que solo pensé en mi padre, esperando que apreciara lo que para mí era un gesto de devoción. O quizás no pensé en nada. Lo cierto es que se volteó sorprendido al escuchar mi voz y, mientras sus colegas estallaban en risas y preguntaban, curiosos, quién era yo y cómo había llegado, a tan corta edad, a ser la dueña del museo, me dedicó la mirada más glacial que le hubiera visto jamás, sin mover un solo músculo de la cara, y levantó la voz para decir, no supe a quién:

—Alguien que se lleve a la niña.

Solo entonces percibí que Miss Green corría desaforada escaleras abajo para venir a rescatarme. Adela me contó, al día siguiente, que mi padre la había reprendido severamente y ella había estado a punto de renunciar a su puesto, humillada. Si no lo hizo fue porque, de todos modos, sabía que la mayor parte del tiempo nos movíamos con un mínimo de supervisión y que difícilmente en otro puesto, en una casa particular, tendría la libertad de la que disponía en un edificio tan inmenso.

Esa noche me mandaron a mi cuarto sin cenar por avergonzar a mi padre delante de sus colegas. Desde mi reclusión los pude oír, conversando en el comedor, y me pareció sentir un dejo del aroma de sus cigarros, que inhalé con ansias. Hacia la medianoche, luego del traqueteo de los carruajes alejándose, los sonidos cesaron y me atreví a entornar la puerta de mi habitación, solo para comprobar que no era una prisionera. Al fondo del pasillo, un resplandor me indicaba que alguien, seguramente mi padre, permanecía despierto. Descalza, fantasmal en mi largo camisón, dirigí mis pasos hacia la puerta de su despacho, en el que se encerraba para ocuparse de su correspondencia. La puerta maciza de roble estaba inmóvil; por debajo, una fina línea de luz me indicaba que al otro lado mi padre prolongaba el día, robándole tiempo a la noche para una tarea que a mí se me antojaba titánica –el edificio mismo donde vivíamos daba prueba de ello– y que no terminaría nunca, porque no era el trabajo de un solo hombre sino de una nación entera. De haber sido él un hombre distinto, de haber sido yo misma otra hija –o un hijo, tal vez–, habría golpeado suavemente la puerta, pidiendo permiso para entrar y, mientras le servía un trago, habría escuchado algún relato de sus aventuras que mi padre, en el silencio de la noche, mientras todos los demás dormían, me dedicaba solo a mí.

Pero no era posible, porque yo tenía la certeza de que, de haber atravesado esa puerta, la reacción de mi padre no habría sido distinta de la de aquella tarde, cuando había ordenado, casi indiferente, “Alguien que se lleve a la niña”, como si yo hubiera sido un objeto que se interponía en su camino. Fueron incontables las noches en que recorrí el primer piso del museo antes de acostarme, furtiva, y sentí, frente al límite que me imponía esa puerta, siempre cerrada, que al otro lado mi padre estaba entregado a una tarea sumamente importante, y que esa línea de luz a ras del piso lo separaba de nuestra vida doméstica que transcurría a otra altura –la mía–, repleta de nimiedades.

Aun así, yo no perdía de vista jamás lo afortunada que era por vivir en el museo. ¿Por qué no teníamos una casa? Quizás porque mi padre, que pasaba en él todo el tiempo que no estaba de viaje, apenas nos habría visto alguna vez, o porque, habiendo comenzado su colección en una torre de la casa familiar, y luego en un pequeño edificio con pórtico romano que le habían construido especialmente en Villa Edén, le parecería natural que la vivienda familiar estuviera unida al museo, incluso que fueran lo mismo. O porque no éramos comunes: mi padre, mediante su trabajo como científico, prestaba servicios a la Patria, que conformaban muchas otras familias como la nuestra.

Como fuera, el caso era que mis hermanos y yo habíamos crecido entre esqueletos, animales embalsamados, puntas de flechas, restos de vasijas. Teníamos pocos juguetes, pero en los subsuelos del museo había cajas y cajas de objetos que nunca se terminaban de clasificar, y mucho menos de exhibir, y de las que a veces extrajimos alguna amonita, una vértebra. Vistiendo los guardapolvos blancos que el personal del museo dejaba abandonados al caer la tarde, jugábamos a los naturalistas presididos por un gran retrato de mi padre, que nunca podía estar del todo ausente, y nos estremecíamos de placer cada vez que llegábamos en coche desde la ciudad y la visión del museo nos salía al encuentro en toda su grandeza, con sus escalinatas flanqueadas por esmilodones que conducían a nuestra casa y sus columnas griegas que se alzaban ante nosotros, dirigiendo la vista al ángel de la Ciencia allá en lo alto y dándonos la viva impresión de que habitábamos un castillo, en el medio de la nada, y mi padre era el rey.

Capítulo 2

Los días eran breves en el museo. Duraban tanto como la luz del sol llegara a atravesar las ventanas y claraboyas, los techos vidriados, hasta que se retiraba y una sombra empezaba a tragarnos por completo, al museo y a todos los que estábamos en él. En los alrededores, nada más que oscuridad.

En verano las ventanas dobles de las salas y galerías recibían una cantidad de luz enceguecedora, especialmente por la tarde. Todo el edificio estaba construido en función de la luz, de permitir que ingresara la mayor cantidad posible, con cierta voracidad. Así me lo imaginaba, como un pájaro recién salido del cascarón, con la boca abierta, elevada en dirección a la madre. Era preciso, porque las lámparas y faroles que se encendían al atardecer, en el intento de prolongar la jornada de trabajo, no permitían el estudio como sí lo hacía la luz natural, torrentes de luz, invadiendo las vitrinas desde las ventanas o atravesando el museo desde los techos de los pisos superiores hasta el subsuelo.

Esos eran los días en que los cerámicos relucían, el cedro de las estanterías brillaba, los esqueletos se reflejaban en los vidrios. Incluso los subsuelos solían ser bastante luminosos cuando las ventanas estaban abiertas y, si los días eran soleados, recibían abundante claridad desde arriba. Pero también podían oscurecerse para proteger del desgaste aquellos objetos que, sin tener la fortuna de ser exhibidos, descansaban en sus cajas. Todas esas rocas, cráneos, fósiles, mariposas con sus larvas, serpientes en frascos de formol, que llegaban al museo y caían en el profundo sueño de una bella durmiente que no sería despertada jamás. Yo me compadecía de esas criaturas, porque sobraban. Creo que en eso nos parecíamos.

Mi padre había tenido algunas ideas muy precisas sobre cómo debía ser el edificio, y no iba a conformarse con menos: una planta elíptica, ante todo, que permitiera un recorrido circular, desde el mundo inanimado de los minerales y las piedras al despliegue de la vida en el planeta. Las plantas, los animales y, por último, el propio ser humano, en su evolución moral, tendrían sus salas específicas, y esas salas debían ser leídas una detrás de otra, como las páginas de un libro. Durante años vivimos en un sitio en construcción; de ese período recuerdo sobre todo el olor a cemento, y que no me dejaban salir a jugar sola a los alrededores del museo ni que me acercara a los trabajadores, logrando de ese modo que desarrollara al mismo tiempo una fascinación y un temor hacia esos hombres a los que mi madre llamaba “los italianos”, sin importar cuál fuera su procedencia.

Al fin, el museo estaba casi terminado: una planta rectangular, de gruesos muros de un metro de espesor, se había completado con dos hemiciclos en los extremos, y se había dotado a todo el edificio de grandes ventanales, lo más altos posible. La penumbra en que se sumía todo el museo al caer la tarde se parecía a una extinción; me sugería una gran arca en la que se hubiera acumulado todo el conocimiento disponible en varias décadas de avances científicos y que, concluida su labor, se aprestaba a zarpar hacia un destino incierto. En su interior, osos, pingüinos patagónicos, lechuzas y leopardos habían quedado detenidos para toda la eternidad en el gesto de levantar una pata, acechar a la presa, mostrar las fauces o los picos, rugir. En verdad, era todo lo contrario: el país apenas terminaba de nacer, y la sensación que se respiraba en todas partes era de triunfo.

La luz era importante para mí, porque de algún modo separaba los días buenos de los malos. No me gustaba, la sentía como picaduras en los ojos, y en los días demasiado luminosos recorría el museo con unas gafas oscuras que mi madre me había conseguido en la ciudad, aunque renuente a lo que consideraba un capricho a pesar de que, tiempo después, ella misma se confinaría en la penumbra de su cuarto. Me di cuenta desde niña de que todas las personas podían conocerse por el modo en que reaccionaban a la luz: mis hermanos, cuando todavía vivían en el museo, se arrojaban corriendo al exterior a la primera oportunidad en busca de los rayos del sol, del aire libre, de la tierra. Siempre iban corriendo, como si no pudieran esperar a apropiarse vaya a saber de qué. Todo lo deseable para ellos se encontraba afuera, y se fastidiaban cuando por algún motivo no podían salir. Mi padre aprovechaba el día para trabajar en el diseño de las salas, supervisar la construcción, recibir objetos donados o adquiridos en el extranjero, y a la caída del sol se refugiaba en su despacho. Mi madre… no siempre había sido la misma.

En los primeros años, los primeros que recuerdo al menos –y que fueron también los primeros de nuestra vida en el museo– debe haber sido feliz. La vida debió parecerle prometedora; estaba casada con un hombre que podía llamarse exitoso y, si bien padecía sus largas ausencias, había dado a luz a tres niños sanos, uno detrás de otro, de modo que su propósito en esta vida podía considerarse cabalmente cumplido. Pero, de pronto, algo cambió. El primer niño que nació después de mí abandonó la habitación de mi madre envuelto en un lienzo blanco, como un paquete. Adela lo llevaba en brazos, minúsculo contra su corpulencia de negra y su pecho rebosante, pero no como yo había visto que se cargaba a los bebés. Me hizo pensar en una momia pequeña, en objetos funerarios que se conservaban en el museo traídos desde Egipto, por eso no comprendí del todo cuando Adela lo puso en una caja de madera que partió en un carruaje rumbo a Buenos Aires.

—¿No lo podemos momificar? —le pregunté a mi madre, colándome en su habitación, y ella, que descansaba boca arriba en la cama con una expresión que nunca le había visto, se limitó a volverse de costado y darme la espalda por toda respuesta. Enseguida Miss Green, que escuchaba desde la puerta, se apuró a tomarme por los hombros y me arrastró fuera de la habitación, sin que yo comprendiera los motivos del comportamiento de ninguna de esas mujeres.