Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

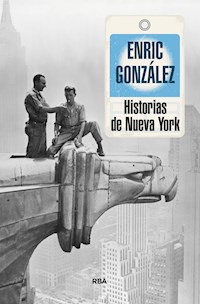

Ciertos conocimientos son perfectamente innecesarios. Se puede vivir muy feliz sin saber con qué truculencia surgió la cúpula del rascacielos Chrysler, por qué los Yankees son el equipo supremo en Nueva York, cuál es la relación entre Arabia Saudí y la cerveza de Brooklyn, por qué la grasa de los filetes es más amarillenta que en Europa, en qué bar bebió Dylan Thomas su último whisky o dónde sirven las mejores hamburguesas de Manhattan. Historias de Nueva York habla de esas cosas. También habla de una ciudad rugiente y fabulosa, de una jornada negra de septiembre, de un grupo de personas y de tres amigos inolvidables.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 181

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Enric González, 2011

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.:OEBO050

ISBN: 978-84-9867-859-8

Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

Portada

Créditos

HISTORIAS DE NUEVA YORK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HISTORIASDENUEVAYORK

1

Dicen que cuando en Nueva York son las tres de la tarde, en Europa son las nueve de diez años antes. Es posible. La voracidad del tiempo ha seguido desplazándose hacia occidente y ha cerrado el círculo en oriente: el futuro de hoy ruge en Shanghai. No sé si Nueva York sigue una década por delante. El cine de nuestra memoria nos la hace tan conocida que forma parte del pasado. Da igual, yo llegué con retraso y mis ideas sobre el progreso son confusas. Si hubiera podido elegir, habría visto por primera vez los muelles del Hudson hacia 1960, desde la cubierta de un trasatlántico, y habría desembarcado en una ciudad en la que no había almuerzo sin tres martinis ni taxistas sin corbata, se fumaba sin filtro y Times Square era Babilonia, no una encrucijada ruidosa envuelta en anuncios luminosos. Aquella de 1960 era una ciudad joven y cínica, arrogante, intacta.

Como segunda opción, me quedaría con el largo verano de los años veinte, corrupto y turbulento, con un viaje en mercante y con una llegada nocturna a los muelles industriales del East River. Desde el puente de Brooklyn, con el sol naciente a la espalda, habría visto el amanecer reflejado en un perfil urbano que no era el más célebre del mundo ni abundaba como hoy en torres de cristal. La fachada oriental de Manhattan, con las llanuras de Greenwich, las cumbres de cemento y mármol de Midtown y las colinas de Battery, todavía en construcción.

Otra posibilidad consiste en llegar hoy mismo. Los Yankees habrán ganado y los Mets habrán perdido en circunstancias escandalosas; la gente pasará junto a un solar en construcción donde hubo dos torres muy altas y mirará, como de costumbre, los escaparates de Century 21; en el Holland Tunnel seguirá marcada la frontera con Nueva Jersey y Estados Unidos, ese país inmenso, absorto en sus centros comerciales, sus biblias, sus revólveres y sus fantasmagóricos enemigos exteriores; y en Washington Square alguien se sentará ante el tablero que ocupó Bobby Fischer y moverá, como él, el peón del alfil de la reina negra para construir una defensa siciliana. En Nueva York, que no sabe de nuestra memoria sentimental ni de nuestro calendario, siempre es hoy y todos los momentos valen.

«El presente es tan poderoso en Nueva York, que el pasado se ha perdido.» Lo dijo John Jay Chapman, un ensayista neoyorquino que en 1900 pronunció el discurso de graduación en el Hobart College con la siguiente recomendación: «Haced una hoguera con vuestras reputaciones. Dejaos odiar, dejaos ridiculizar, podéis temer y podéis dudar, pero no dejéis que os amordacen. Haced lo que queráis, pero opinad siempre». Ignoro qué hicieron aquellos jóvenes en la vida. Si hicieron caso a Chapman y se negaron a callar, fueron típicos ciudadanos de Nueva York.

Disiento, sin embargo, de la afirmación de que «el pasado se ha perdido». No. El pasado se olvida sin perderse.

El pasado de Nueva York está prendido de Holanda, la potencia fundadora, y es distinto a los demás pasados americanos. Nueva York no fue puritana como el resto de las colonias; Nueva York nació del comercio, no de la agricultura, y creyó más en los piratas que en los predicadores; Nueva York apenas se rozó con la esclavitud (otra cosa es el dinero de los esclavistas), tuvo poca fe en la independencia y en la Unión y nunca brilló por su respeto a la autoridad. Nueva York, nacida Nueva Ámsterdam, fue y es refugio de librepensadores, charlatanes, inadaptados y gente rara. Sus primeros 400 habitantes de origen europeo hablaban 18 idiomas distintos, aunque casi todos procedieran de Ámsterdam.

Por si quedaran dudas, la bandera de la ciudad de Nueva York luce los colores azul, blanco y naranja, los de la bandera holandesa en el sigloXVII. En el escudo hay aspas de molino, un marinero, un indio, un par de castores y unos barriles de harina.

El presente neoyorquino es tan poderoso que absorbe pasado y futuro. Y, sin embargo, el pasado permanece. Nueva York fue la primera ciudad del mundo en que el trabajador dejó de hablar de dueño o amo (masteren inglés), y a partir del término holandésbaas, que significaba exactamente «amo», inventóboss, que significa tan solo «jefe». Los neoyorquinos son así, faltones e irrespetuosos ante el mundo en general. A veces mosquean. Insultan por cualquier cosa. Pueden parecer hostiles, pero no: solamente lenguaraces y faltones.

Me parece apropiado hacer una advertencia, tal vez decepcionante, al lector europeo. Los ciudadanos de Nueva York gastan fama de cínicos, descreídos y materialistas porque así les ven los demás americanos; la verdad es que casi cualquier español es más cínico y descreído que el jefe supremo de los chulos del Bronx. En materia de nihilismo, los europeos carecemos de rival. Las causas no vienen al caso, sean históricas, religiosas o dietéticas, a saber. En fin, era solo un aviso, para evitar confusiones.

Sigamos. Cualquier vida neoyorquina, desde la más solitaria y retraída hasta la más mundana y ajetreada, posee, me parece, una rara intensidad. Quizá no se trata de intensidad, sino de alboroto superficial, pero entretiene lo mismo. El monólogo interno del individuo se ve asaltado de continuo, aunque se encierre en casa, por las luces, los sonidos, los olores, el zumbido omnipresente de la dinamo urbana y las palabras, millones de palabras siempre en el aire. El fogonazo de un neón se incrusta en el recuerdo de infancia que teníamos en la mente y lo transporta, deformado, al ahora. Un chispazo de futuro brilla en un escaparate. Las gárgolas ríen, las bocas de alcantarilla escupen el vapor de los caños de agua caliente, se encrespa un coro de bocinas y las palabras revolotean como pájaros.

El neoyorquino es un tipo que habla. Mucho. Todo lo demás es secundario. El dueño de un bar de la terminal de American en el aeropuerto Kennedy, por ejemplo, nunca ha salido de la ciudad, y se enorgullece de ello. Se limita a charlar con los clientes (en dos décadas de profesión ha aprendido a manejarse en español, alemán, italiano y algo de polaco, que yo sepa) y a volver todas las noches a su apartamento en Brooklyn con alguna experiencia prestada: puede relatar con pasión y detalles un aterrizaje de emergencia en el desierto, una boda judía en París o una cena espléndida en Pekín. Es un individuo de gran amenidad.

Pesa la herencia judía, sin duda. Nueva York es la mayor ciudad judía. Eso carece de importancia en muchos aspectos, porque entre un Woody Allen y un rabino ultraortodoxo de Williamsburg hay un mundo de distancia, pero resulta esencial en algo muy concreto: la devoción por las palabras. Nueva York es talmúdica y mantiene una eterna discusión consigo misma en la que utiliza todos los recursos de la oratoria. De esa escuela colectiva brotan historias de forma inagotable. Yo estoy seguro de conocer a miles de neoyorquinos ya muertos cuya alma permanece viva en las hemerotecas. Me basta leer los reportajes que diariamente, durante más de cincuenta años, publicó un señor tímido, canijo y con gafas llamado Meyer Berger en las páginas locales deThe New York Times. Berger, judío, hijo de inmigrantes checos, nacido en el Lower East Side, fue uno de los mejores periodistas de todos los tiempos, aunque, con excepción de la condena a Al Capone por fraude fiscal, nunca cubriera acontecimientos de primera página. Lo suyo era hablar con la gente y contar lo que ocurría en tal esquina o tal trastienda. Escribió su primera crónica en 1911, a los trece años, sobre un tipo que engulló 257 manzanas de una sentada. Fueron solo cinco líneas. Pero el comedor de manzanas, como todas las personas que pasaron por la columna de Berger, ganó la inmortalidad. Si Nueva York nos parece tan familiar, es en parte por el trabajo de tipos como Meyer Berger.

Nevaba cuando llegué por primera vez a Nueva York. Era enero de 1984, la epidemia decracky violencia ocupaba la portada delDaily Newsy yo iba escaso de dinero. Subí a un autobús para trasladarme desde el aeropuerto al centro y un tipo despeinado y con un cigarro entre los dientes, que resultó ser el conductor, me preguntó si tenía suerte. Deduje que estaba colgado. Lo delcrackva fuerte, pensé, y busqué una respuesta lo bastante fláccida para evitar que nuestra incipiente amistad fuera a más. Algo del tipo «Soy europeo, acabo de llegar, ya veremos», balbuceado con una sonrisita mansa. El conductor insistió: «En Nueva York hace falta suerte».

El tipo tenía razón. Yo no lo sabía entonces y tardé en saberlo, pero tenía razón. Una temporada en Nueva York cambia a cualquiera, para bien y para mal. La vida en Nueva York es un deporte de velocidad y reflejos en el que, al final, decide la suerte. Eso tiene que ver, seguramente, con el tipo de persona al que atrae la ciudad. Pocos van a Nueva York para retirarse o para llevar una vida tranquila. A Nueva York se va a trabajar y a vivir con la mayor intensidad posible, lo cual acarrea riesgos. Y hace falta suerte. Supongo que yo la tuve. Algunos de mis amigos no la tuvieron.

Otro aviso, y prometo que es el último. Los libros sobre ciudades suelen ser de dos tipos: embelesadas historias de amor o crónicas tristes de una decepción. En este libro no hay decepción. Nueva York me gusta más allá de lo razonable. Amo a esa ciudad. Por otro lado, Nueva York tiene mucho de amante fatal y en este momento prefiero amarla a distancia. No creo que vuelva a verla.

2

El extranjero que se establece en Nueva York se enfrenta a una decisión fundamental. ¿Dónde vivir? Lo normal es eliminar Nassau y Suffolk, en las profundidades orientales de Long Island, una isla de 200 millas con forma de cráneo de caimán, porque están lejísimos y no son siquiera neoyorquinas; el extranjero casi ahorrará tiempo y dinero quedándose en su país de origen y tomando el avión todos los días. ¿Staten Island? Por alguna razón que se me escapa, los neoyorquinos no viven en esa isla cercana, despoblada y con grandes vistas; descartémosla. Queens es una opción «ah»: cuando uno dice «vivo en Queens», el interlocutor responde «ah». Si hay mucha confianza, pregunta por qué y nos pone en un compromiso. El Bronx, en cambio, es una opción «oh», al menos para los no neoyorquinos: «Oh, ¿y es seguro?». Pues sí y no, según, a ratos, como todo. Tiene zonas de lujo y calles muy sórdidas. El Bronx (único barrio continental en una ciudad-archipiélago) es habitable, como los testículos de cerdo son comestibles. Cuestión de gustos o de hambre.

Manhattan o Brooklyn, pues. Brooklyn: república independiente dentro de la república independiente, variada, con un metabolismo menos acelerado y una herencia holandesa (Brooklyn viene de Breuckelen) muy perceptible, en lo físico y en lo químico. Brooklyn está muy bien. Yo elegí Manhattan. El centro del centro del centro del mundo. Soy una persona de decisiones predecibles.

Manhattan, la Mannahata (isla de las colinas) de los indios Delaware, la isla en forma de pez de Walt Whitman, contiene tres ciudades distintas: Harlem, Metrópolis y Gotham. Lo de las tres ciudades no lo digo porque sí, lo inventó hace muchos años DC Comics, la editorial que publicaba historietas de superhéroes. En una especie de manual de instrucciones que entregaba a los dibujantes y guionistas recién contratados hacía las siguientes definiciones:

METRÓPOLIS: La ciudad de Súperman. Es el centro de Manhattan en un mediodía soleado.

GOTHAM: La ciudad de Batman. Es el sur de Manhattan en una noche lluviosa.

HARLEM: Es Harlem.

A veces se da a toda Nueva York el sobrenombre de Gotham. Es bonito, sonoro y gusta, quizá porque casi nadie sabe de dónde viene. Lo utilizó por primera vez Washington Irving en 1807, en una saga satírica en la que inventaba un origen mitológico para su ciudad. Irving, a su vez, extrajo el término de la tradición medieval inglesa. Según la leyenda, Gotham era un pueblo cuyos habitantes incurrieron en la ira del rey y lograron evitar el castigo haciéndose pasar por idiotas. Durante siglos, los chistes ingleses comenzaron con las palabras «era uno de Gotham que...»; exactamente equivalentes al «va uno de Lepe...» en los chistes españoles de hoy. O sea, decir Gotham es más o menos como decir Lepe. Con todo el respeto por Lepe, simpática y famosa localidad andaluza.

¿Qué hace falta para sentirse como en casa cuando uno se establece en el extranjero? Hay quien necesita años, amistades y derecho de voto. Cada uno sabe lo suyo. Yo requiero muchas camisas bien planchadas, una cantidad ingente, y no exagero, de pañuelos blancos y una barbería; todo lo demás es accesorio. Me siento incapaz de explicar por qué. Con un armario lleno de camisas, un cajón desbordante de pañuelos y una barbería disponible, el mundo y yo estamos en armonía.

Consta en un viejo pasaporte que aterricé en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy el 16 de junio de 2000, para quedarme como corresponsal del diarioEl País. Me alojé en varios hoteles mientras buscaba apartamento. En las lavanderías del Roger Smith, el Novotel y el Intercontinental deben recordar aún al maníaco de las camisas y los pañuelos.

3

Instalarse en una ciudad y buscar apartamento suele ser fatigoso. En Manhattan lo es especialmente, porque las viviendas se dividen en dos categorías: aquellas que uno puede pagar, y aquellas en que uno está dispuesto a vivir. Cuando uno encuentra al fin un apartamento asequible (hablo de un alquiler no superior al sueldo mensual) y habitable (en el sentido en que son habitables los iglús y los cementerios de El Cairo), puede considerarse doctorado en ciencias inmobiliarias.

En los primeros pasos me ayudó Isabel Piquer, la periodista que ya trabajaba en la ciudad paraEl Paísy que, en adelante, iba a ser mi compañera de oficina. No la conocía personalmente, solo había hablado con ella por teléfono un par de veces. Pero había utilizado los recursos informativos de la redacción central de Madrid, donde, en teoría, se sabe casi todo de casi todo el mundo. Inquirí discretamente sobre Isabel y me hice una idea del personaje. A mi llegada nos citamos para cenar. Yo esperaba encontrar, basándome en el perfil psicofísico construido a partir de los testimonios recogidos entre mis compañeros, a una señora mayor, poco agraciada y sentimentalmente inclinada hacia las personas de su propio sexo. No sé si me tomaron el pelo o si elegí muy mal las fuentes. Isabel resultó algo bastante parecido a todo lo contrario.

Lola, mi mujer, estaba todavía en Barcelona, ocupada con su propio empleo. Y yo, solo en Nueva York, compatibilizaba mis tareas personales, como la supervisión minuciosa del flujo de camisas y pañuelos entre la lavandería y la habitación del hotel, con las labores propias del corresponsal recién llegado. La rutina de las primeras semanas consiste más o menos en presentarse con traje y corbata en los centros de poder y de información, repartir muchas tarjetas de visita, dejar muchos mensajes telefónicos de los que pocos obtienen respuesta y fiarse de la prensa local al escribir. Uno va muy despistado.

Además de eso, había que instalarse. Lo primero era la obtención, o, más precisamente, la penosa extracción administrativa del Social Security Number. Ese número, como su nombre no indica, es ajeno a cualquier tipo de seguridad social, según el significado que en Europa se da a esas palabras. El número sirve para conocer el crédito de cada uno, su capacidad de endeudamiento, y vendría a servir también como número de identificación personal, al estilo del DNI español. Te solicitan el número al contratar cualquier tipo de servicio, al comprar a plazos, en el banco.

El número que se entrega al ciudadano no es nuevo. Lo han usado otras vidas. Cuando alguien muere, su 028422-86, por poner una cifra al azar, vuelve a las oficinas federales y es reciclado y adjudicado a un ser vivo recién estrenado como residente en los Estados Unidos de América.

Esa fue mi desgracia. Empecé a notar que algo ocurría cuando intenté hacerme con un teléfono móvil. El untuoso vendedor asiático, que se deshizo en sonrisas mientras me ofrecía distintos modelos y me ayudaba a rellenar el formulario, adoptó un tono de pariente lejano del difunto tras hablar con la agencia de crédito. Me devolvió la tarjeta y me dijo que lo sentía.

—Las compañías telefónicas no le aceptan —dijo.

—¿Por qué?

—Su calificación, al parecer, es insuficiente.

El hombre tenía la virtud del «understatement». La agencia de crédito me rechazaba y además, sospecho, recomendaba al vendedor que vigilara la cartera.

Con el tiempo, supe cómo funcionaban las calificaciones otorgadas por agencias como TransUnion o Equifax. Un ciudadano con muchas «A» o muchas estrellas es un tipo considerado solvente, con un patrimonio descomunal o con una gran deuda asumida y con capacidad supuesta para cargar con más. Un «B», digamos un tres estrellas, es alguien de ingresos bajos (no: de gastos bajos; así es como se mide la riqueza o la pobreza en Estados Unidos; un multimillonario que no gasta queda fuera de juego) o de endeudamiento tan desmesurado respecto a su renta que comprar un aspirador a plazos puede hundirle en la bancarrota. Un «C» duerme en una caja de cartón en una acera del Lower East Side.

En todas las tiendas de teléfonos ocurría lo mismo. Y, sin embargo, yo tenía dinero. Había abierto una cuenta en el Chase Manhattan Bank con la generosa provisión de fondos del periódico. (Lo de la cuenta se hizo no sin cierta dificultad: cuando careces de dinero, pasas por indigente; cuando tienes una cantidad notable en efectivo, pasas por narcotraficante o terrorista.) Podía dedicarme un año entero a llamar a un teléfono erótico de Melbourne y pagarlo en «cash» sin problemas. Y mi tarjeta de crédito daba margen para charlar un lustro con el servicio de información municipal de Kuala-Lumpur, una vez colgara la telefonista erótica australiana. ¿Qué tenían las agencias contra mí?

—Eso es que el crédito se construye gastando, y tú aún no has gastado nada —me decía Isabel.

Tenía razón, pero había algo más. No podía ser que, por el simple hecho de carecer de historial crediticio, me mirara tan mal todo el gremio de la comunicación inalámbrica.

Un día conseguí hablar con alguien de una agencia de crédito que me explicó con detalle mi propia vida. Cito de memoria, más o menos, lo que me dijo: yo había cometido fraudes en Arizona, había dejado un reguero de deudas por Louisiana y Alabama y no me alcanzaban los recursos ni para el alojamiento de cartón junto a un pilar del puente de Brooklyn.

Me habían dado el número de un muerto moroso que, por algún cortocircuito burocrático, seguía vivo en los ordenadores federales. Llegué a saber bastantes detalles sobre él. Qué tío. No había pagado una factura en treinta años, y no se privaba de caprichos. Dejó una deuda de más de 200.000 dólares. Mi deuda.

El muerto me persiguió bastante tiempo. Conseguí arreglar el equívoco en las oficinas de la Social Security e incluso accedieron a darme un contrato telefónico (con el que no podía exceder un gasto de 200 dólares mensuales) en una remota tienda del Upper West, exigiéndome, eso sí, una fianza de 700 dólares, porque aunque mi crédito estaba a cero no había quien se fiara del todo, tenía que comprenderlo, de un tipo con un pasado tan turbulento como el mío.

Muchos meses más tarde, al contratar un servicio de Internet, aún me dijeron que no aparentaba en absoluto los setenta y dos años que acreditaba mi Social Security Number.

4

De una forma o de otra, ya tenía el número. Y carecía de deudas en el sistema informático federal. La máxima urgencia era el piso.

Lo esencial, me explicaron los veteranos, consistía en conseguir antes que nadie elNew York Timesdel domingo, donde se publicaban las ofertas de alquileres. No había que esperar al domingo. Había que hacerse con el periódico el sábado por la tarde. O mejor por la mañana. El domingo ya estaba trillado lo mejor. Me las arreglé como pude, me quemé la vista repasando páginas de letra microscópica (por entonces me compré las primeras gafas de leer) y emprendí un cansino peregrinaje por los apartamentos vacíos de la ciudad.

Visité un piso con una sola ventana que daba a un árbol, y me refiero al tronco: la vista consistía en un trozo de madera. Visité otro que consistía en un amplio cuarto de baño con un rinconcito anejo para cocinar, comer y dormir. Hubo uno que no visité porque la persona que lo mostraba, al abrir la puerta, dio un respingo y me empujó hacia atrás en un gesto de protección: me he preguntado muchas veces qué habría visto esa persona, qué escena espantosa se desarrollaba en el interior. Conocí madrigueras infames, estancias oscuras, habitáculos con las paredes inclinadas. Y eso con un presupuesto generoso.