6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Obama-und-Biden-Krimis

- Sprache: Deutsch

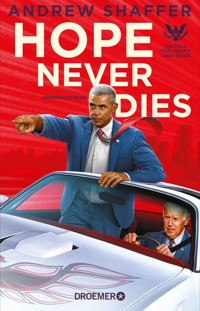

Action-Heroes aufgepasst, hier kommen Obama und Biden! Halb Noir-Krimi, halb "Bromance" macht dieser »New York Times«-Bestseller vor allem eines: jede Menge Spaß! Ex-Vize-Präsident Joe Biden kann sich so gar nicht damit abfinden, ein Ex-Vize-Präsidenten-Leben zu führen. Er langweilt sich auf seinem Anwesen mit Hund und Frau beinahe zu Tode, außerdem vermisst er sein Idol und besten Freund, Ex-Präsident Barack Obama. Der scheint sich derweil prächtig zu amüsieren, ob beim Bungee-Jumping von einem Hochhaus in Hongkong oder beim Speedboot Fahren vor der Küste Südafrikas. Doch dann führt der Tod eines alten Bekannten das Dream-Team Obama und Biden wieder zusammen: Bidens Lieblings-Zugbegleiter hat sich ausgerechnet vor einen Zug geworfen. Und das ist nicht das einzig Seltsame: Der alte Mann war vollgepumpt mit Drogen – und er hatte eine Karte bei sich, auf der Bidens Anwesen markiert war. Eines ist Obama und Biden sofort klar: Dies ist ein Fall von höchster Tragweite. Ein Fall von höchster Komplexität. Ein Fall für die Ex-Präsidenten Obama und Biden! Bestseller-Autor Andrew Shaffer hat mit »Hope Never Dies« einen ebenso amüsanten wie geistreichen Noir-Krimi geschrieben, in dem alle auf ihre Kosten kommen, die spannende Unterhaltung mit einem Schuss Gesellschafts-Kritik lieben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Andrew Shaffer

Hope Never Dies

Ein Fall für Obama und BidenKriminalroman

Aus dem Amerikanischen von Eva Bonné

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Achtung! Ex-Präsidenten in Aktion. Hier kommen Obama und Biden!

Ex-Vize-Präsident Joe Biden kann sich so gar nicht damit abfinden, ein Ex-Vize-Präsidenten-Leben zu führen. Er langweilt sich auf seinem Anwesen mit Hund und Frau beinahe zu Tode, außerdem vermisst er sein Idol und besten Freund, Ex-Präsident Barack Obama. Der scheint sich derweil prächtig zu amüsieren, ob beim Bungee-Jumping von einem Hochhaus in Hongkong oder beim Speedboot Fahren vor der Küste Südafrikas.

Doch dann führt der Tod eines alten Bekannten das Dream-Team Obama und Biden wieder zusammen: Bidens Lieblings-Schaffner hat sich ausgerechnet vor einen Zug geworfen. Und das ist nicht das einzig Seltsame: Der alte Mann war vollgepumpt mit Drogen – und er hatte eine Karte bei sich, auf der Bidens Anwesen markiert war. Eines ist Obama und Biden sofort klar: Dies ist ein Fall von höchster Tragweite. Ein Fall von höchster Komplexität. Ein Fall für die Ex-Präsidenten Obama und Biden!

Inhaltsübersicht

Widmung

Motto

Danksagung

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

Danksagung

Für Uncle Joe

Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als auf die Dunkelheit zu schimpfen.

W. L. Watkinson

Danksagung

Danke, Obama.

1

An dem Abend, als alles begann, war meine Laune so finster wie irisches Guinness.

Und das war, bevor ich vom Tod meines Freundes erfuhr.

Ich saß am Computer und hatte gerade eines dieser sogenannten Paparazzi-Videos entdeckt. Es begann mit einer Großaufnahme des berühmten Tafelbergs in Kapstadt. Dann schwenkte die Kamera auf Wellen und weiße Schaumkronen in einem Hafenbecken. Ein unglaublich langes Rennboot schoss durchs Bild und zerteilte die Brandung wie ein gebuttertes Projektil. Das Boot zog einen Gleitschirmflieger hinter sich her, der hoch am Himmel schwebte und nur durch ein dünnes Seil mit dem Heck verbunden war. Als das Gesicht des Draufgängers herangezoomt wurde, erkannte ich meinen alten Freund Barack Obama. Anscheinend amüsierte er sich prächtig.

Nun, da er endlich seinen Vize los war – die Spaßbremse, den Klotz am Bein –, erlebte der vierundvierzigste Präsident der Vereinigten Staaten den Urlaub aller Urlaube. Windsurfen vor Richard Bransons Privatinsel, Kajaktouren mit Justin Trudeau, Basejumping von Hongkonger Wolkenkratzern mit Bradley Cooper. Barack spielte nicht einfach bloß mit dem Schicksal, er forderte es geradezu heraus. Und warum auch nicht? Wer acht lange Jahre als erster schwarzer Präsident der USA überlebt hatte, würde alles überleben.

Nicht, dass ich mir Sorgen um ihn gemacht hätte.

Über Barack Obama hatte ich mich weiß Gott oft genug aufgeregt.

Widerwillig löste ich den Blick vom Bildschirm und drehte mich zu der Dartscheibe am anderen Ende des Arbeitszimmers um. Meine Tochter hatte sie mir vor Ewigkeiten zu Weihnachten geschenkt. Jahrelang hatte sie im Keller gelegen, aber jetzt blieb mir endlich Zeit für meine Hobbys.

Vielleicht sogar ein bisschen zu viel Zeit.

»Ein einziger Anruf«, sagte ich zu Champ, meinem treuen Begleiter. »Ist das zu viel verlangt?«

Der Hund sah mich gleichgültig an. Er kannte die alte Leier.

»Nur ein einziger Anruf.«

Ich ließ mein Handgelenk nach vorn kippen, und der Dartpfeil schoss durchs Zimmer. Ich landete einen Volltreffer, genau zwischen Bradley Coopers stechend blauen Augen.

»Acht Jahre.« Ich rupfte die Pfeile aus der durchlöcherten Zeitschriftenseite, die ich mit Klebeband auf der Dartscheibe fixiert hatte. »Nicht einmal für eine verflixte Postkarte hat es gereicht.«

Barack hatte sogar die Dreistigkeit besessen, dem People-Magazin zu erzählen, wir träfen uns immer noch gelegentlich zum Golf. Um das Gesicht zu wahren, hatte ich die Lüge weiterverbreitet. In Wahrheit hatte es diese Golfpartien nie gegeben und auch keine nächtlichen SMS, nicht einmal ein freundschaftliches Hallo bei Facebook.

Ständig suchte ich den Himmel nach Rauchzeichen ab und analysierte die Schlagzeilen der New York Times auf mögliche Geheimbotschaften von ihm. Vergeblich. Manchmal las ich mir spät am Abend, wenn Jill schon schlief, die Textnachrichten noch einmal durch, die Barack und ich uns vor einer Ewigkeit geschickt hatten. Doch es half alles nichts. Solange ich in der Wunde herumbohrte, würde sie niemals heilen.

Draußen vor dem Arbeitszimmerfenster glomm ein winziges Licht.

Ich schaltete die Schreibtischlampe aus, um besser sehen zu können. Und wirklich, da war es wieder: ein stecknadelkopfgroßes, orangegelbes Leuchten wie von einem Glühwürmchen – oder einer Zigarette.

Ein Landstreicher? Vielleicht.

Ich hatte nur eine Möglichkeit, es herauszufinden.

»Los geht’s, Champ.«

Der Hund stellte die Ohren auf. Ich drehte am Scheibenschloss des kleinen Möbeltresors, in dem ich nur zwei Dinge aufbewahrte: meine Freiheitsmedaille … und meine SIG Sauer. Das Schießeisen hatte ich mir selbst zum Geschenk gemacht, trotz der Einwände von Jill. »Reichen dir die Schrotflinten nicht?«, hatte sie gefragt. »Wozu um Himmels willen brauchst du eine Pistole?«

Für Momente wie diesen, Jill.

Ich schob mir die Waffe hinten in den Hosenbund und zupfte das Poloshirt darüber.

»Ich lasse Champ raus!«, rief ich meiner Frau zu, aber sie antwortete nicht. Im Schlafzimmer lief der Fernseher, Law & Order. Ich hätte ihr Gesellschaft leisten sollen, stattdessen schlich ich zur Terrassentür.

Kaum hatte ich sie geöffnet, jagte Champ über den Rasen und verschwand im Wald. Der Bewegungsmelder über der Veranda hätte reagieren müssen, aber die Glühbirne war durchgebrannt.

Vermutlich ein älteres Modell.

Alte Glühbirnen neigten zum Durchbrennen.

Der Mond schien hell genug, um den Garten zu beleuchten. Unser Sechshundertfünfzig-Quadratmeter-Haus stand auf einem 1,6 Hektar großen Seegrundstück. Nachts konnte man sich mühelos vorstellen, allein auf der Welt zu sein.

Doch heute Abend war ich nicht allein.

Zwischen den Baumstämmen glomm das stecknadelkopfgroße Licht.

Und dann roch ich Tabakqualm, ich erkannte sogar die Marke.

Marlboro Reds.

Mach dir bloß keine Hoffnungen, dachte ich. Wer hofft, wird enttäuscht.

Ich lief über den Rasen bis zu der Stelle, wo Champ im Wald verschwunden war. An der Rasenkante stand ein Mann, so lang wie breit, mit dunkelgrauem Anzug und passender Krawatte. Sein Haar war kurz und stachelig, als sei er erst kürzlich bei den Marines ausgeschieden. Ein Kabel schlängelte sich über seinen Hals und verschwand unter dem Hemdkragen. Secret Service.

Mein Herz schlug schneller, als ein Hund einen Teller ableckt.

Meine Bodyguards waren erst vor wenigen Wochen abgezogen worden. Vizepräsidenten wurde nach dem Ausscheiden aus dem Amt sechs Monate lang Schutz gewährt, keinen Tag länger – es sei denn, es bestand ein konkreter Anlass.

»Schöner Abend für einen Spaziergang«, sagte ich.

Der Agent nickte in den Wald, um mir die Richtung anzuzeigen. Ich duckte mich unter einem tief hängenden Ast durch und ging los. Ein dichter Baldachin aus Laub dimmte das Mondlicht. Vorsichtig setzte ich einen Fuß vor den anderen und mied das Unterholz. Der Tabakgeruch wurde stärker. Ich rief nach Champ.

Statt des Hundes hörte ich das Geräusch von Flintstein auf Metall. Ein Feuerzeug, ganz in der Nähe.

Ich fuhr herum. Da war etwas, neben der großen Eiche zu meiner Linken, keine zehn Schritte entfernt. Ein Mann ging in die Hocke und kraulte Champ hinter den Ohren. Schäferhunde haben etwas gegen Fremde, aber dieser Mann war kein Fremder.

Er richtete sich wieder auf, und ich erkannte eine schlanke, hochgewachsene Gestalt in einem schwarzen, maßgeschneiderten Anzug. Die oberen Knöpfe des weißen Frackhemds standen offen. Er nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette und blies genüsslich den Rauch aus.

Barack Obama hatte es niemals eilig.

2

Ich streckte ihm die Hand entgegen, Barack machte einen Fistbump daraus. An dieser Form der Begrüßung war ich stets gescheitert, doch ich gab mein Bestes.

Barack grinste breit, so wie früher.

»Ich dachte, du hättest mit dem Rauchen aufgehört«, sagte ich.

Er nahm einen weiteren langen Zug. »Habe ich auch.«

Ich wischte mir über die Stirn. Der Sommer war ungewöhnlich heiß und feucht, und seit ein paar Jahren reagierte ich auf Temperaturschwankungen zunehmend empfindlich. Mir war entweder zu warm oder zu kalt, nie fühlte ich mich wohl.

»Lang ist es her«, sagte er.

»Tatsächlich?«, fragte ich und zeichnete mit der Schuhspitze einen Kreis in die Erde.

»Hast du gut zu tun?«

»Ich habe das Badezimmer neu gefliest.«

Barack lachte. »Wenn ich geahnt hätte, dass Jill dich zur Arbeit zwingt, hätte ich früher vorbeigeschaut. Michelle wünscht sich einen Küchentresen aus Granit, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.«

»Sicher hätte Bradley Cooper eine Idee.«

»Du hast die Bilder gesehen?«

»Alle haben die Bilder gesehen.«

»Nun, du kennst mich. Zurückhaltung war nie mein Ding.«

Ich schnaubte nur.

Er drückte die Zigarette an einem Baumstamm aus. »Sicher wartet Jill auf dich, deswegen werde ich mich kurzfassen.« Er schob die Kippe in die Marlboroschachtel zurück. Er rauchte, aber er war immer noch ein braver Junge. »Es gab da einen Vorfall, von dem du erfahren solltest.«

Natürlich. Jetzt ergab das alles einen Sinn. Barack hatte gar nicht die Absicht, unsere Freundschaft wiederzubeleben. Er war geschäftlich hier.

»Einen Vorfall«, wiederholte ich.

»Sagt dir der Name Finn Donnelly etwas?«

Natürlich. Jeder, der regelmäßig mit der Bahn von Wilmington nach Washington, D.C., fuhr, kannte Finn Donnelly. »Er arbeitet bei der Amtrak«, sagte ich. »Ein hervorragender Schaffner.«

»Er wurde heute Morgen von einem Zug überrollt. Es tut mir leid, Joe.«

Die Nachricht traf mich wie ein frontaler Rempler auf dem Footballfeld. Ich wollte etwas sagen, aber die Worte blieben mir im Hals stecken. Barack redete weiter, doch ich hörte ihn kaum.

Es hatte eine Zeit gegeben, in der ich Finn fast täglich begegnet war. Damals, als ich noch Senator war und zur Arbeit pendeln musste. Zusammen hatten wir Tausende von Meilen zurückgelegt. Doch nachdem ich zum Vizepräsidenten ernannt worden war, wurde das Bahnfahren zu kompliziert – zu viele Agenten des Secret Service, zu strenge Sicherheitsbestimmungen. Nach den Wahlen hatte ich Finn nur noch ein einziges Mal gesehen, und das auch nur von Weitem. In den letzten Wochen hatte ich öfter an ihn gedacht und mir vorgenommen, mich bei ihm zu melden, aber nun …

Barack legte mir eine Hand an den Oberarm, wie um mich zu stützen. »Ich hatte mir schon gedacht, dass du ihn kanntest, deshalb wollte ich es dir sagen, bevor du auf anderem Wege davon erfährst.«

Er schilderte mir in knappen Worten, was die Polizei von Wilmington über den Unfall herausgefunden hatte. Finn hatte sich morgens nicht zum Dienst gemeldet, und bis ein Ersatzschaffner zur Stelle war, hatte der 7.46er-Acela-Express schon eine halbe Stunde Verspätung. Hinter der ersten Biegung am Ortsausgang bemerkte der Lokführer ein Hindernis auf den Schienen, doch der Zug hatte bereits so viel Fahrt aufgenommen, dass eine Kollision unvermeidlich war.

»Warum ist er nicht ausgewichen?«, fragte ich.

»Er lag am Boden. Möglicherweise hatte er einen Herzinfarkt oder irgendein anderes medizinisches Problem. Der Rechtsmediziner wollte sich angesichts des Zustands der Leiche nicht festlegen. Sie führen gerade ein paar Blutanalysen durch. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir mehr wissen.«

Es war unglaublich. Ich war fassungslos. Finn hatte ich besser gekannt als so manchen Senatskollegen aus dem Kapitol. Seine Lieblingsband war Milli Vanilli gewesen – selbst nach dem Skandal hatte Finn ihnen die Treue gehalten. Außerdem wusste ich, dass er Patriots-Fan war (auch die hatten Skandale hinter sich). Finn hatte eine Frau und eine kleine Tochter, Grace. Er war etwa zehn Jahre jünger gewesen als ich und kurz vor der Pensionierung oder vor dem, was man heutzutage darunter versteht. Seine Tochter konnte so klein nicht mehr sein, wahrscheinlich ging sie schon aufs College.

Und jetzt war ihr Vater tot.

»Die Polizei hat etwas gefunden«, sagte Barack und hielt mir einen Zettel hin.

Es handelte sich um den Ausdruck einer Straßenkarte im DIN-A4-Format. Die ins Suchfeld eingetippte Adresse war mir vertraut. Das kalte Metall in meinem Hosenbund jagte mir einen Schauer über den Rücken: Das Haus, in dem meine Frau und ich wohnten, war als kleiner Punkt auf der Mitte der Seite markiert.

»Wo wurde das gefunden?«

»Er hatte im Zug eine Art Dienstfach. Das Wilmington PD hält es für möglich, dass der Mann dich ausgespäht hat. Die Ermittler haben den Secret Service hinzugezogen, aber der musste ihnen erst mal erklären, dass er nicht mehr für dich zuständig ist.«

»Nicht mehr für mich zuständig«, schnaubte ich.

»So ungefähr.«

»Und dann haben sie den Fall ans FBI abgeschoben?«

Barack nickte. »Das FBI meinte, das Ganze sei dennoch ein Fall für den Secret Service. Nach langem Hin und Her hat sich einer meiner ehemaligen Mitarbeiter aus dem Präsidentenstab direkt an meinen Bodyguard gewandt. Er dachte wohl, ich hätte deine Privatnummer. Ich habe ihm gesagt, dass ich dich persönlich informieren und fragen werde, was du zu tun gedenkst.«

In so einer Welt lebten wir jetzt. Niemand wollte mehr die Verantwortung übernehmen, nicht mal auf höchster Regierungsebene.

Schon gar nicht auf höchster Regierungsebene.

»Du hättest anrufen können.«

Barack zuckte die Achseln. »Der Abend war ideal für eine kleine Spritztour.«

»Oder klingeln.«

»Hatte ich kurz dran gedacht«, sagte er.

»Tja, nächstes Mal solltest du vorher Bescheid geben, dann stellen wir Bier kalt.«

Ich faltete das Blatt zusammen und wollte es ihm zurückgeben.

»Das ist eine Kopie. Du kannst sie behalten.«

Ich drehte mich zum Haus um. Im Schlafzimmer flackerte der Fernseher. Die Vorstellung, Finn könnte mich ausgespäht haben, war zu lächerlich, und doch … »Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass Finn … dass er in etwas Größeres verstrickt war?«

Barack schüttelte den Kopf. »Keine Verbindungen zum IS, falls du das meinst. Der Secret Service hat alle Datenbanken überprüft, es gab keinen einzigen Warnhinweis. Und auch keine Waffenkäufe in der letzten Zeit.«

»Sind an dem Fall irgendwelche Reporter dran?«

»An dem Unglück? Ja. Von den Hintergründen wissen sie aber nichts. Die Ermittler halten die Sache unter Verschluss, sie warten auf Anweisungen von Steve.«

»Steve?«

»Du hast ihn eben kennengelernt.«

»Ach, der Agent«, sagte ich. »Netter Kerl.«

Barack zuckte die Achseln. »Er macht seinen Job.«

Champ trottete heran. Ich kraulte seine Ohren. »Wer weiß sonst noch von der Karte?«

»Ein Lokführer hat sie der Polizei übergeben, was bedeutet, dass sie durch mehrere Hände gegangen sein muss«, sagte Barack. »Unsere Ansprechpartnerin ist ein Lieutenant beim Wilmington PD. Ihre Detectives sind gerade dabei, sich umzuhören. Außer denen wissen noch zwei oder drei Leute vom Service Bescheid. Zu viele, um die Sache geheim zu halten, falls dir das in den Sinn gekommen ist.«

War es, und Barack konnte es mir vom Gesicht ablesen.

»Was ist mit seiner Familie?«, fragte ich.

»Bereitet die Beerdigung vor. Wir haben sie noch nicht ins Bild gesetzt.«

»Und dabei sollte es vorläufig bleiben«, sagte ich. »Ich verlange ja keine Vertuschung, nur ein wenig Diskretion. Die Angehörigen können das jetzt sicher nicht gebrauchen, sie müssen erst einmal zur Ruhe kommen.«

»Wenn wir durchblicken lassen, dass die nationalen Sicherheitsinteressen auf dem Spiel stehen, können wir die Zeitungen möglicherweise raushalten. Wenigstens bis zur Beerdigung. Und derweil …«

»Ja?«

»Derweil solltest du einen privaten Sicherheitsdienst engagieren. Ich bin gerade einfach so bis an deine Veranda spaziert, nicht mal der Bewegungsmelder funktioniert.« Er warf mir eine Glühbirne zu. »Du solltest das alte Ding durch eine Energiesparlampe oder eine LED-Leuchte ersetzen. Die sind ein bisschen teurer in der Anschaffung, machen sich aber schon nach wenigen Jahren bezahlt.«

»Danke«, sagte ich.

Ich drehte mich zum Haus um, dann hielt ich inne. Die Glühbirne stammte aus dem Bewegungsmelder über der Veranda, da war ich mir sicher.

Aber die Fassung befand sich in vier Metern Höhe. Man kam nur mit einer Leiter heran. »Moment mal, wie hast du …«

Ich drehte mich um, doch da war niemand. Barack war so lautlos in der tintenschwarzen Nacht verschwunden, wie er gekommen war, und er hatte nichts zurückgelassen als kalten Tabakrauch.

3

Ich habe dich gestern gar nicht mehr ins Bett kommen hören«, sagte Jill.

Gegen halb zehn torkelte ich in die Küche, erschöpft von einer unruhigen Nacht. Mir rauchte der Kopf vor lauter Fragen zu Finn Donnelly. Jedes Mal, wenn ich kurz vorm Einschlafen gewesen war, hatte mich irgendein Geräusch hochschrecken lassen. Ich fragte mich, ob ich das Wiedersehen mit Barack Obama nur geträumt hatte.

Der hartnäckige Tabakgeruch in meinen Haaren sprach dagegen.

Jill sah so schön und ausgeruht aus wie immer. Sie saß seit wer weiß wie vielen Stunden mit ihrem E-Book-Reader im Wintergarten. Früher hatte sie Taschenbücher gelesen, die kleinen aus dem Supermarkt. Groschenromane. Vor ein paar Jahren war sie dann auf elektronische Ausgaben umgestiegen, weil sich deren Schriftgröße variabel einstellen ließ – auch wenn sie die Buchcover mit den nackten Männeroberkörpern angeblich vermisste. Ich konnte über den kleinen Scherz herzlich lachen, denn selbstverständlich fühlte ich mich nicht bedroht. Wie Sie wissen müssen, besitzt der gute alte Uncle Joe etwas, was diese Männer nie haben werden: die Freiheitsmedaille des Präsidenten.

»Du bist beim Fernsehen eingeschlafen«, erinnerte ich sie. »Ich wollte dich nicht wecken.«

Sie hatte Kaffee und Frühstück gemacht. Der Kaffee war kalt.

»Hmmm«, sagte sie, ohne von ihrem Schundroman aufzublicken. Anscheinend wusste Jill nichts von Baracks Besuch, und ich würde ihr nicht erzählen, dass er vorbeigeschaut hatte. Es war einfach besser so.

Auf dem Tisch lag die Zeitung. Die Titelstory des News Journal war wie immer viel Lärm um nichts. Das Chaos im Weißen Haus ging weiter. Eins bekam die aktuelle Regierung hervorragend hin: Wer ein unbeliebtes Gesetz bei minimalem Widerstand durchdrücken will, lenkt seine Feinde ab. Man lässt sich jeden Tag etwas Neues – etwas Großes, Unverschämtes und vorzugsweise Dummes – einfallen, das die Schlagzeilen dominiert, und automatisch rutschen alle langweiligen Berichte über die systematische Zersetzung des Landes auf die letzte Seite, zusammen mit den Cartoons von Hägar dem Schrecklichen.

Ich blätterte um und gab vor, die Überschriften und den Anfang jedes Artikels zu lesen.

»Hast du noch mal über das CPAP-Gerät nachgedacht?«, fragte Jill.

»Nein«, sagte ich und wehrte die Frage damit zum x-ten Mal ab. Unsere Hausärztin hatte bei mir eine leichte Schlafapnoe diagnostiziert. Eine der Folgen war Übermüdung, was erklärte, warum ich morgens immer später aufwachte. Sie hatte mir eine komplizierte Apparatur empfohlen, die mir während des Schlafens Luft in die Nase drücken sollte, und sie mir noch in der Praxis vorgeführt. In Klang und Aussehen erinnerte das Ding an die Maske von Darth Vader.

Ich wandte mich wieder der Zeitung zu und entdeckte im Lokalteil einen kleinen Bericht über den Unfall, verfasst von einem Kriminalreporter:

MANNBEIZUGUNGLÜCKGETÖTET

Wilmington, DE – Am Mittwochmorgen um 8.23 Uhr wurde etwa eine Meile hinter dem Bahnhof von Wilmington ein Mann von einem Passagierzug erfasst und tödlich verletzt.

Polizeibeamte konnten ihn als Finn Donnelly identifizieren, einen 63-jährigen Einwohner der Stadt. Einem Bahnsprecher zufolge war Donnelly als Schaffner bei der Amtrak angestellt, zum Zeitpunkt des Unglücks jedoch nicht im Dienst. Passagiere kamen nicht zu Schaden.

Während der Tatortuntersuchung am Mittwochvormittag blieb der Bahnhof für den Zugverkehr gesperrt. Die Bundesbehörde für Transportsicherheit hat angekündigt, eigene Ermittlungen einzuleiten, eine bei Unglücken mit Todesfolge übliche Maßnahme.

Zur Stunde sind keine näheren Einzelheiten bekannt.

Kein Wort über die Karte.

Und auch nicht über Delawares beliebtesten Einwohner Joseph R. Biden jr.

Ich blätterte zu den Todesanzeigen weiter. Die Trauerfeier für Finn würde am Freitag stattfinden. Morgen. Zu meiner Zeit wartete man immer ein paar Tage, bevor man jemanden unter die Erde brachte. Heutzutage ließ man die sterbliche Hülle offenbar verschwinden, noch bevor sie richtig kalt geworden war.

Ich entschuldigte mich und stand vom Frühstückstisch auf. Champ folgte mir ins Arbeitszimmer. Ich lehnte die Tür an, nur für den Fall, dass Jill hereinplatzte.

Auf der Webseite des News Journal fand ich die Story unverändert vor. Barack hatte es irgendwie geschafft, die reißerischen Details unter Verschluss zu halten … vorläufig.

Ich rechnete nicht damit, noch einmal von ihm zu hören. Wir hatten eine tolle gemeinsame Zeit im Amt gehabt, aber danach hatte Barack sich wichtigeren und spannenderen Dingen zugewandt. Er war zu groß für ein Land, zu groß für nur einen besten Freund. Jetzt gehörte er der Welt. Ich redete mir ein, dass ich mich für ihn freute. Aber warum wurde ich das Gefühl nicht los, dass ich abserviert worden war wie ein Teenager nach dem Abschlussball?

Es klopfte an die Tür. Champ hob den Kopf. Jill hatte den Morgenmantel gegen eine schwarze Jogginghose und ein Race for the Cure-T-Shirt eingetauscht.

»Ich gehe laufen«, sagte sie.

Champ rührte sich nicht. Er war mir einfach zu ähnlich und ein überzeugter Spaziergänger. Vor allem, wenn es draußen so schwülwarm war wie unter der Achsel des Teufels.

Für den Bruchteil einer Sekunde überlegte ich mir, meiner Frau von Finns Unfall zu erzählen. Ich konnte mich aber nicht erinnern, ob sie ihn je kennengelernt hatte, außerdem wollte ich ihr nicht durch eine grausige Nachricht den Frühsport verderben. Das konnte warten.

»Hals- und Beinbruch«, sagte ich.

»Du weißt, dass du mich jederzeit begleiten kannst.«

Ich winkte zum Abschied, sie warf mir eine Kusshand zu.

Jill lief jeden Tag fünf Meilen, für eine davon brauchte sie durchschnittlich neuneinhalb Minuten. Ich tendierte eher zu vierzehn Minuten pro Meile, und die am liebsten auf dem Laufband. In letzter Zeit hatte sich mein Tempo sogar noch verringert, und manchmal brach ich die Übung ganz ab, weil ich so außer Puste war.

Die Ärztin sagte, ich sei gesünder als neunzig Prozent der Männer in meinem Alter. Wieso fühlte ich nichts davon?

»Was meinst du, Champ? Wollen wir in den Keller gehen und ein paar Meilen wandern?«

Er sah mich verständnislos an. Manche Hunde können auf Laufbändern traben, er gehörte nicht dazu.

Ich schnürte meine Turnschuhe. Normalerweise nutzte ich die Zeit auf dem Laufband zum Nachdenken über das, was mich gerade am meisten beschäftigte. Beinbewegungen haben angeblich einen synergetischen Effekt auf die Hirnsynapsen (hat Malcolm Gladwell mir einmal erzählt). Heute war mir allerdings mehr danach, während des Trainings abzuschalten und fernzusehen. Ich brauchte nicht über mein Problem nachzudenken, weil ich mich bereits für eine Strategie entschieden hatte: Ich würde Jill von dem Unglück berichten, doch den Fund der Straßenkarte mit unserer Adresse würde ich für mich behalten. Vorläufig. Es war ja nicht so, als hätte Finn bei seinem Tod eine Waffe in der Hand gehalten. Kein Grund, Jill zu beunruhigen. In den vergangenen Wochen hatte sie den Umstand, dass sie jetzt ohne einen Begleiter vom Secret Service joggen durfte, sehr genossen, abgesehen davon hatte ich keine Ahnung, wo ich einen privaten Sicherheitsdienstleister finden sollte, der mit ihr Schritt halten konnte.

Außerdem war Finn tot. Jeder weiß, dass Tote einem nichts anhaben können.

Das können nur die Lebenden.

4

Um kurz vor elf schlenderte ich zu Earl’s Hash House an der Kreuzung von 8th und Washington Street im Ortsteil Quaker Hill. Es handelte sich um ein klassisches Diner, in dem nur eine einzige Kaffeesorte serviert wurde: schwarz. Wenn man einen Orange Mocca Frappuccino bestellte, erntete man einen Blick, nach dem man sich wünschte, man wäre nie geboren worden. Irgendwann hatte natürlich auch das Earl’s als Neuheit gegolten, aber wann das gewesen war, wusste keiner mehr. Der Laden war schon alt, als ich noch ein Kind gewesen war, und jetzt war er noch älter.

Wahrscheinlich würden manche Leute über Dan Capriotti dasselbe sagen.

Er wartete an dem lang gezogenen Tresen auf mich. Seit den frühen Siebzigerjahren trug er stets dasselbe Outfit: eine kastanienbraune Lederjacke und Jeans. Inzwischen war seine üppige schwarze Haartolle gefärbt, und in seinen Turnschuhen steckten orthopädische Einlagen, doch abgesehen davon, hatte er sich seit unserer letzten Begegnung vor über zehn Jahren kaum verändert. Selbst die verbeulte Dienstmarke steckte noch an seiner Gürtelschnalle. Er hatte mich in aller Frühe angerufen und gesagt, er besitze ein paar Informationen zum Fall Donnelly. Streng vertraulich.

Ich hatte gerade meinen Spaziergang hinter mich gebracht und war auf dem Weg in die Dusche. »Falls es um die Karte geht …«

Er hatte mich unterbrochen. »Es geht nicht um die Karte.«

Inzwischen kannte ich nicht mehr viele Cops von der örtlichen Polizeiwache. Nachdem ich regelmäßig nach Washington gependelt und Wilmington bemüht gewesen war, den Ruf als Mordhauptstadt der USA loszuwerden (vergeblich), hatte es einen kompletten Personalwechsel gegeben. Glücklicherweise kannten Dan und ich uns schon ewig. Ich wünschte mir, er hätte die Karte als Erster entdeckt. Dann hätte er mich anrufen und Barack die Mühe sparen können.

»Sie sind allein«, stellte Dan fest und schüttelte kräftig meine Hand. Der Händedruck eines Cops.

»Meine Frau gibt gerade einen Kurs«, sagte ich.

»Ich spreche von Personenschützern. Secret Service.«

»Inzwischen bin ich nur noch ein einfacher Bürger.«

»Für jemanden, der möglicherweise von einem Irren ins Visier genommen wurde, wirken Sie ziemlich entspannt.«

Ich sah mich um. Der Angestellte hinter dem Tresen war mit der Registrierkasse beschäftigt.

»Wir sollten uns irgendwo unterhalten, wo wir ungestörter sind«, schlug ich vor.

Wir setzten uns in eine rote Kunstledernische im hinteren Teil des Diners. Ich überflog die Speisekarte, obwohl ich sie auswendig kannte. Zwischen diesen Wänden würde sich niemals etwas ändern. Sie waren mit falschen Dollarscheinen tapeziert; ich hatte selbst ein paar davon signiert, sie mussten irgendwo hinter der Theke hängen.

Außer uns waren noch einige andere Gäste da, hauptsächlich alte Knacker, die jeden Morgen auf einen Toast und einen Kaffee hereinschauten, um auf die Tagespolitik zu schimpfen, bis sie müde wurden. Ich hatte mir immer vorgestellt, wie wir eines Tages selbst so eine Gang gründen würden – ich, Barack und W. Vielleicht noch Jimmy Carter, wenn er nicht gerade mit der Erdnussernte beschäftigt war.

Die Kellnerin kam, um unsere Bestellung aufzunehmen.

»Ich nehme den Apfelstrudel mit Vanilleeis«, sagte ich. »Aber lassen Sie bitte den Apfelstrudel weg, Deborah.«

Sie hatte den Witz oft genug gehört, ich freute mich trotzdem jedes Mal. Gute Witze altern nicht.

»Dann also eine Kugel Vanille für den Schlaumeier.« Sie wandte sich Dan zu. »Was ist mit Ihnen?«

Dan tippte an seine Kaffeetasse. »Ich bin auf Wurmdiät. Muss auf meine Linie achten.«

Als die Kellnerin verschwunden war, beugte er sich vor. »Wie gut kannten Sie diesen Schaffner?«

»Ziemlich gut. Ich bin regelmäßig seine Strecke gefahren.«

»Wussten Sie von seinem Problem?«

Ich zog eine Augenbraue hoch.

»Der toxikologische Bericht ist noch nicht fertig, Joe, aber als der Zug ihn überrollt hat, war er ganz offensichtlich zugedröhnt bis in die Haarspitzen. Oder sogar schon tot. Also, auf dem Schein ist noch keine Todesursache eingetragen, dennoch …«

»Warten Sie mal. Sie behaupten, er hätte irgendwas genommen? Soweit ich weiß, hat er nicht einmal Alkohol getrunken.«

Dan zuckte die Achseln. »Getrunken vielleicht nicht, aber er hat es ordentlich krachen lassen.«

»Ich verstehe das nicht.«

»Wir haben Heroin gefunden. In einem Tütchen in seiner Hosentasche.«

Ich tastete nach dem Rosenkranz an meinem Handgelenk. »Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ein dreiundsechzigjähriger Familienvater, der Heroin nimmt? Obwohl er weiß, dass er von seinem Arbeitgeber regelmäßig kontrolliert wird? Und kurz vor der Rente steht?« Ich versuchte zu flüstern, aber es fiel mir schwer. »Ich wette meinen Kopf darauf, dass Sie in seinem Blut keine Spur von Drogen finden werden.«

»Wäre ich ein Spieler, würde ich glatt auf die Wette eingehen. Dass er in der Vergangenheit kontrolliert wurde, hat gar nichts zu bedeuten. Heutzutage braucht es nicht mehr als leichte Rückenschmerzen und ein Rezept für Oxycodon. Zwei oder drei Monate später macht man dann mit etwas Billigerem weiter. Und das Einzige, was billiger ist, ist Heroin.«

»Wann stehen die Testergebnisse fest?«

»In sechs bis acht Wochen.«

»Könnte man das nicht ein wenig beschleunigen?«

»Es ist schon beschleunigt.«

Die Kellnerin brachte mein Eis und schenkte Dan Kaffee nach. Ich versuchte zu verstehen, was er mir da gerade erzählt hatte. Früher war Heroin bei Jazzmusikern und Beatniks in Mode gewesen, aber damit war es vorbei. Während meiner und Baracks Amtszeit hatte sich die Opioidabhängigkeit zu einem großen Problem entwickelt. Als wir merkten, wie groß, war es zu spät. Die Verbreitung hatte epidemische Ausmaße angenommen. An diese neue Realität hatte ich mich noch nicht gewöhnt.

»Lieutenant Esposito wird die Ermittlungen persönlich leiten«, sagte Dan.

»Eine gute Polizistin?«

»Ein bisschen ungehobelt, aber nicht so ungehobelt wie ich damals. Angeblich hat sie es auf den Sessel des Polizeichefs abgesehen. Er geht bald in den Ruhestand.«

Trotz seiner vielen Jahre als Ermittler hatte Dan es nie weiter gebracht als bis zum einfachen Detective. Er war effizient, aber seine unorthodoxen Methoden erregten mehr Aufsehen als seine Erfolge. Manche Leute verglichen ihn mit Dirty Harry. Was nur logisch war, immerhin kursierten Gerüchte, Clint Eastwood habe sich damals Dan Capriotti zum Vorbild genommen.

Dan nippte an seinem Kaffee. »Joe, wir sind seit Langem befreundet. Ich weiß, das mit der Karte und Ihrer Adresse ist schräg. Natürlich sind Sie in Sorge …«

»Ich bin eher verwirrt.«

»Dann rede ich jetzt Klartext: Vergessen Sie die Karte. Falls mehr dahintersteckt als ein Junkie, der zur falschen Zeit am falschen Ort bewusstlos wurde, fresse ich einen Besen.«

»Finn Donnelly war kein Junkie.«

»Das werden wir ja sehen.«

»Sie sagen, Esposito leite die Ermittlungen. Sollte ich sie, falls ich eine Frage habe, direkt kontaktieren, oder …«

Dan verschüttete beinahe seinen Kaffee. »Nein, auf keinen Fall. Das überlassen Sie mir. Sie ist nicht gerade glücklich über die ganze Sache, vor allem, wo jetzt auch noch der Secret Service hier rumschnüffelt.«

Dan klang selbst nicht gerade glücklich. Die Polizei sah es nicht gern, wenn das FBI eingeflogen wurde und den Laden aufmischte. Nicht, dass der Secret Service eigene Ermittlungen anstrengen würde, das war nur eine Rauchbombe. Ich hätte Dan aufklären können, aber es sollte sich nicht herumsprechen, dass die von Barack und mir ausgeheckte »Gefährdung nationaler Sicherheitsinteressen« eine leere Drohung war. Wenigstens nicht vor der Beerdigung. Danach sollten die Leute meinetwegen reden, was sie wollten.

»Danke für das Treffen, Dan. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr über die Pläne des Secret Service erzählen, aber ich sitze nicht mehr an der Quelle. Ich weiß nur, dass Finns Vergangenheit überprüft wurde und er sauber war.«

»Würden Sie es mir überhaupt sagen, wenn etwas anderes ans Licht gekommen wäre?«

»Streng geheime Informationen werden an mich nicht weitergegeben. Ich bin nur ein einfacher Bürger.« Ich überlegte. »Übrigens, was ich noch fragen wollte: Sicher hat einer Ihrer Kollegen mit den Angehörigen gesprochen. Was sagen die eigentlich dazu?«

»Die Tochter wurde von mehreren Detectives befragt, aber sie hat keine Ahnung. Niemand hat ihr von den Drogen oder von der Wegbeschreibung zu Ihrem Haus erzählt.«

»Dann weiß sie also von nichts … Was ist mit der Frau?«

»Machen Sie Witze?«

»Nein, das war eine ehrliche Frage, das schwöre ich auf das Grab von Jean Finnegan Biden. Was ist, haben sie sich getrennt?«

»Sie haben wohl schon länger nicht mehr mit Finn gesprochen.«

»Ich habe ihn von Weitem gesehen, als ich das letzte Mal mit dem Acela Express gefahren bin. Das war vor sieben oder acht Wochen. Wir hatten leider keine Gelegenheit zu plaudern.«

»Hm. Sie lebt in einem Pflegeheim.«

»Das hat er nie erwähnt.«

»Er hat Ihnen nichts von ihrem Schlaganfall erzählt?«

»Kein Wort.«

Dan setzte die Kaffeetasse ab. »Sie ist rechtsseitig gelähmt und nicht mehr ansprechbar. Selbst wenn es plötzlich einen Lichtblick gäbe und sie etwas so Simples sagen könnte wie Ja oder Nein, wäre sie kaum in der Lage, uns zu helfen.«

Ich versicherte ihm, Bescheid zu geben, sobald ich etwas Neues vom Secret Service erfuhr. Ich würde ihm gern dabei helfen, die Akte zu schließen und sich bei seinem Boss beliebt zu machen, doch sein müder Blick verriet mir, dass er nicht mit einem Anruf rechnete. Wahrscheinlich lag er richtig mit seiner Einschätzung, dass die Karte nichts zu bedeuten hatte. Und wenn sie das einzige verdächtige Beweisstück gewesen wäre, hätte ich sie tatsächlich vergessen können.

Aber Finn auf Drogen?

Finn war Abstinenzler, wie ich.

Irgendetwas war hier faul.

Martin Luther King jr. hat einmal gesagt, der lange moralische Bogen des Universums krümme sich der Gerechtigkeit entgegen. Doch bis das Universum dazu käme, das in Wilmington geschehene Unrecht geradezubiegen, würde es, wie ich fürchtete, zu spät sein – nicht bloß für Finn und die Stadt, sondern für uns alle.

Ich ging und ließ das Eis unberührt stehen.

5

In der Eingangshalle des Baptist-Manor-Pflegeheims stand ein großes, gut drei Meter breites Aquarium. Hinter dem Glas schwammen Dutzende von Goldfischen, jeder in einer anderen spektakulären Farbe. Leuchtendes Orange. Dunkelrot. Schillerndes Blau. Ich war schon einige Male im Baptist Manor gewesen, aber das – das Aquarium, die Fische – war neu. Ich fand den Anblick ebenso faszinierend wie traurig. Den Fischen war dasselbe Schicksal vorherbestimmt wie den meisten Bewohnern hier. Sie würden das Haus erst verlassen, wenn sie mit dem Bauch nach oben an der Wasseroberfläche trieben.

»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«

Die Empfangsdame hinter dem Tresen winkte mir zu. Als sie mich erkannte, hellte sich ihr Gesicht auf. Ich kannte diesen Blick. Sie war von meinem Ruhm geblendet.

Hätten die Frauen mich nur vor fünfzig Jahren so angesehen!

Sie gab mir einen Besucherausweis und schickte mich auf die Pflegestation im zweiten Stock.

Ich ging an einem Tagesraum vorbei, wo etwa zwanzig Heimbewohner vor einem Großbildfernseher saßen und Fox News schauten. Die eine Hälfte dämmerte vor sich hin, die andere litt vermutlich an fortgeschrittener Demenz. Eine andere Entschuldigung konnte es für die Senderwahl nicht geben.

Die Tür zu Darlene Donnellys Zimmer stand offen.

Ich klopfte leise an, hörte nichts und trat ein.

Die Betten wurden durch einen Vorhang getrennt. Darlenes Bett stand an der Tür. In dem Bett unter dem Fenster lag eine sehr alte Frau. Beide schliefen. Dies war kein Kranken-, sondern ein Sterbezimmer, aber keine der Patientinnen war an irgendwelche Geräte angeschlossen, was ich als gutes Zeichen wertete. Irgendwie fühlte ich mich an den vergangenen Sommer erinnert, als ich mit meinen Enkeln im National Zoo gewesen war. Zwei Stunden, und wir hatten kein einziges waches Tier gesehen. Nach dem Rundgang war ich selbst halb eingeschlafen.

Auf einem Nachttisch neben Darlenes Bett standen vertrocknete Schnittblumen und Genesungskarten. Ich zog einen Stuhl heran. Es hatte keinen Sinn, sie aufzuwecken. Der Arzt, der sie im Januar untersucht hatte, würde mir mehr erzählen können. Er war eigentlich nicht befugt, mit mir zu sprechen, Arztgeheimnis und so weiter, aber wir kannten uns schon Ewigkeiten. Der Schlaganfall hatte Darlene nicht bloß einseitig gelähmt, sondern in ein Wachkoma versetzt. Manchmal öffnete sie die Augen, aber was sie dachte, konnte niemand wissen.

Doch ich hatte Hoffnung.

Finn hatte ebenfalls Hoffnung gehabt.

»Er hat ständig von Ihnen erzählt«, sagte ich zu Darlene, denn ich bildete mir ein, dass meine Worte ja vielleicht doch zu ihr durchdrangen. Die Wahrscheinlichkeit war natürlich gering. »Ich habe nie einen Mann getroffen, der so verliebt in die eigene Frau war. Vermutlich haben Sie ähnlich gefühlt? Was passiert ist, bricht mir das Herz, wirklich. Ihr Mann war ein guter Mensch.«

Hinter mir rauschte eine Toilettenspülung. Ich drehte mich um und sah einen Mann mittleren Alters aus dem Bad treten. Sein glattes, schwarzes Haar war lang und zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden. Er entdeckte mich nicht sofort, und als er mich endlich sah, erstarrte er vor Schreck.

»Sorry«, sagte ich, »ich wusste nicht, dass hier noch jemand ist.«

»Kein Problem«, erwiderte er und ging an mir vorbei zum Bett der alten Frau. Er hatte unglaublich lange Beine und überragte mich um fast einen Kopf. Die Ärmel seines Flanellhemds waren hochgekrempelt und entblößten ein grinsendes Totenkopf-Tattoo mit Diamanten in den Augenhöhlen. Zu meiner Zeit waren nur die Matrosen tätowiert. Ich musste mich wieder einmal daran erinnern, dass wir nicht mehr zu meiner Zeit lebten.

Der Mann nahm ein Buch mit rotem Ledereinband vom Nachttisch der alten Dame.

Ich erhob mich. »Wenn Sie ein paar Minuten für sich brauchen, kann ich gehen und später wiederkommen. Der Vorhang ist keine große Hilfe, was?«

Er musterte mich von oben bis unten. Entweder hatte er mich erkannt, oder er versuchte, meine physische Stärke einzuschätzen.

»Tut mir leid, was dem Ehemann passiert ist«, sagte er schließlich. »Ich habe aus der Zeitung von dem Unfall erfahren.«

»Danke«, sagte ich. Ich wusste nicht, was ich sonst noch sagen sollte, deswegen blieb es dabei.

Bevor ich ging, lungerte ich noch kurz neben dem Vorhang herum und beobachtete den Mann und die schlafende Frau, wobei ich versuchte, einen Blick auf das Buch in seiner Hand zu werfen. Eine Bibel, wie sie in Motelzimmern herumliegt. Eine Gideon-Bibel. Der abgewetzte und verblichene Einband verriet, dass sie viel benutzt worden war.

»Ihre Mutter?«

Sein Blick wanderte von mir zu der Schlafenden, dann schüttelte er den Kopf. »Ich kümmere mich um die Heimbewohner. Um die, an die keiner mehr denkt. Ihre Familien haben sie vergessen, aber Gott nicht.« Er sah auf seine Uhr. »Tut mir leid, ich habe die Zeit aus den Augen verloren. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden.«

Als er an mir vorbeiging, legte ich ihm eine Hand auf die Schulter. »Übrigens, ich bin Joe.«

»Reggie.«

Er schüttelte meine Hand und verließ das Zimmer.

Auch für mich wurde es Zeit. Ich verabschiedete mich von Darlene und versprach ihr, für sie zu beten. Ich hatte mir überlegt, an das Heim zu spenden, damit sie die bestmögliche Pflege erhielt – ein Einzelzimmer wäre nett –, aber gesundzaubern konnte ich sie natürlich nicht. Wenn die Ärzte nichts mehr ausrichten können, ist es eine Sache zwischen dem Kranken und Gott.

Ich wollte gerade gehen, als mein Blick auf die rote Lederbibel fiel. Der Seelsorger hatte sie vergessen.

Ich nahm das Buch und eilte aus dem Zimmer. Der langbeinige Mann war nirgendwo zu sehen, deshalb wandte ich mich an die junge Frau, die neben den Aufzügen hinter einem Schreibtisch saß. Sie tippte auf ihr Smartphone ein.

»Hier war eben ein Mann, ein Seelsorger. Haben Sie gesehen, in welche Richtung er gegangen ist?«

»Ein Seelsorger?«, fragte sie, ohne den Kopf zu heben. Sie hatte helle, sommersprossige Haut und rotblondes Haar. »Wir haben einen Seelsorger, aber der kommt nur sonntags.«

»Ein großer Kerl mit langen Haaren.«

»Auf dieser Etage? Der wäre mir wohl aufgefallen.«

Sie hielt den Kopf immer noch über das Handy gebeugt.

»Ich habe das nicht geträumt. Er war echt.« Ich schüttelte die Bibel. »Die ist echt.«

Sie blickte auf und verzog das Gesicht, worauf sich zwei kleine Grübchen zeigten. »Versuchen Sie es mal unten am Empfang. Alle Besucher müssen sich anmelden.«

Der Empfangstresen war unbesetzt. Ich verließ das Gebäude. Der Mann war nirgendwo zu sehen. Ich kehrte an den Tresen zurück. Während ich auf die Rezeptionistin wartete, überflog ich das Besucherverzeichnis. Kein Reggie hatte sich darin eingetragen.

Nach ein paar Minuten kam die Empfangsdame aus der Damentoilette. Sie entdeckte mich, hastete hinter den Tresen und setzte sich hin. »Entschuldigen Sie bitte, Mr Biden.«

Ich reichte ihr die Bibel. »Jemand hat die im zweiten Stock vergessen. Können Sie dafür sorgen, dass sie in der Fundkiste landet?«

»Selbstverständlich!«, rief sie. »Natürlich, Joe! Darf ich Sie Joe nennen?«

»Alle dürfen das«, sagte ich und grinste breit. Das war mein Markenzeichen. »Gibt es hier eigentlich einen Sicherheitsdienst?«

»Nein. Da oben hängt eine Kamera.« Sie zeigte auf eine schwarze Halbkugel unter der Decke. »Aber die ist nicht angeschlossen. Warum fragen Sie?«

»Nur so.«