Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

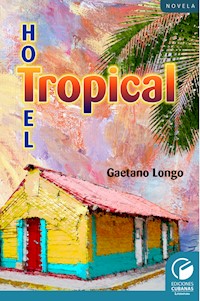

Hotel Tropical es una rica novela que parodia la corrupción política de la mayoría de los países caribeños, sobre todo las pequeñas islas, donde empresarios poderosos hacen de ellas no solo paraísos fiscales, sino también lugares de lucro y placeres eróticos, sometiendo a sus habitantes a negocios ilícitos, como las drogas y la prostitución. Con un discurso claro y directo, Hotel Tropical denuncia, de manera jocosa y amena, los desmanes de estos gobiernos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 247

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición: Bertha Hernández López

Corrección: Jacqueline Carbó Abreu

Conversión a E-book: Rafael Lago Sarichev

© Gaetano Longo, 2021

© Sobre la presente edición:

Ediciones Cubanas ARTEX, 2021

ISBN 9789593140621

Sin la autorización de la editorial Ediciones Cubanas queda prohibido todo tipo de reproducción o distribución de contenido. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

Ediciones Cubanas

5ta. Ave., no. 9210, esquina a 94, Miramar, Playa

e-mail: [email protected]

Telef (53) 7204-5492, 7204-3585, 7204-4132

Tabla de Contenidos

Índice

Sinopsis

Plácidos trópicos

Hotel Tropical

Contrapunteo del ocio y del tabaco

Fratelli d’Italia

Santo Tomás: ver para creer

Dulces de almendras y pistolas

Pasados perfectos

Desde Suiza con amor

En busca del tiempo perdido

Organizando el paraíso

Entre comidas y otros pasados

No todo lo que resplandece es oro

Rock’n roll

Un buen padre de familia

Boleros, poemas y malos augurios

El amor en los tiempos de tormenta

SEGUNDA PARTE

Tambores de guerra

Los jinetes del apocalipsis

Triángulos y modernas geometrías

Hierro y fuego

Esta es la prensa, baby

Santo Tomás: breve historia contemporánea

Alguien voló sobre el nido del cuco

Stars and strips

Mañana será otro día

Cantando bajo la lluvia

Gajes del oficio

Propuestas imperiales y extraños cigarros

Guerrilla creativa

Diplomacia en tiempo de guerra

Destinos cruzados

Mientras que haya vida hay esperanza

Pistolas y dulces de almendras. La venganza

Ajuste de cuentas

TERCERA PARTE

Finales & redenciones

La calma después de la tormenta

Santo Tomás: ver otra vez para creer otra vez

Sentimentalismo asesino

Boda en tiempos de paz

Vuelta a los plácidos trópicos

Sobre el autor

Landmarks

Cover

Table of Contents

Índice

Sinopsis / 6

NUEVOS MUNDOS, OTRAS VIDAS

Plácidos trópicos / 10

Hotel Tropical / 12

Contrapunteo del ocio y del tabaco / 14

Fratelli d’Italia / 16

Santo Tomás: ver para creer / 18

Dulces de almendras y pistolas / 21

Pasados perfectos / 24

Desde Suiza con amor / 27

En busca del tiempo perdido / 31

Organizando el paraíso / 34

Entre comidas y otros pasados / 38

No todo lo que resplandece es oro / 43

Rock’n roll / 46

Un buen padre de familia / 49

Boleros, poemas y malos augurios / 51

El amor en los tiempos de tormenta / 55

SEGUNDA PARTE

Juegos sucios, aires de tempestad / 61

Tambores de guerra / 62

Los jinetes del apocalipsis / 65

Triángulos y modernas geometrías / 69

Hierro y fuego / 73

Esta es la prensa, baby / 76

Santo Tomás: breve historia contemporánea / 79

Alguien voló sobre el nido del cuco / 84

Stars and strips/ 88

Mañana será otro día / 91

Cantando bajo la lluvia / 94

Gajes del oficio / 97

Propuestas imperiales y extraños cigarros / 101

Guerrilla creativa / 104

Diplomacia en tiempo de guerra / 110

Destinos cruzados / 116

Mientras que haya vida hay esperanza / 120

Pistolas y dulces de almendras. La venganza 124

Ajuste de cuentas / 129

TERCERA PARTE

Finales & redenciones / 133

La calma después de la tormenta / 134

Santo Tomás: ver otra vez para creer otra vez / 140

Sentimentalismo asesino / 144

Boda en tiempos de paz / 146

Vuelta a los plácidos trópicos / 149

Sobre el autor / 151

Sinopsis

Hotel Tropical es una rica novela que parodia la corrupción política de la mayoría de los países caribeños, sobre todo las pequeñas islas, donde empresarios poderosos hacen de ellas no solo paraísos fiscales, sino también lugares de lucro y placeres eróticos, sometiendo a sus habitantes a negocios ilícitos, como las drogas y la prostitución. Con un discurso claro y directo, Hotel Tropical, denuncia, de manera jocosa y amena, los desmanes de estos gobiernos.

Si hay nostalgia, es de las cosas que nunca vimos, de las mujeres con las que no hemos dormido y soñado y de los amigos que aún no hemos tenido, los libros sin leer, las comidas humeantes en la olla aún no probadas. Esa es la verdadera y única nostalgia.

Paco Ignacio Taibo II

Voy a buscar una playa

Con un palmar bajo la luna

Para arrancarme de una

Este dolor en el alma.

¡Caramba!

Y si no te vuelvo a ver

Gilberto Santa Rosa

NUEVOS MUNDOS, OTRAS VIDAS

Plácidos trópicos

Reggaeman descansaba tranquilo, con sus largas trenzas recogidas dentro de un gorro de colores rojo, amarillo y verde, mientras una ligera brisa que llegaba del mar hacía balancear su hamaca.

Un poco más allá, el Alemán orinaba contra el tronco de una palmera, esmerándose para no mojarse los pies. Se había tomado unas cuantas cervezas y como su vejiga tardaba en vaciarse, se aplicó, moviendo su herramienta, en hacer arabescos en la arena con el pesado chorro.

Hesnerley Moreno era un joven negro, como el carbón, del cual pocos recordaban el nombre verdadero. Era más conocido como el Alemán, por llevar siempre una camiseta del equipo nacional alemán de fútbol. A los pocos curiosos, en su mayoría turistas, que le preguntaban la razón de ese apodo, explicaba que, unos años antes, un grupo de jóvenes y rubios arios, que habían llegado a las Indias Occidentales para una serie de partidos amistosos, habían olvidado sobre el muelle, al momento de la salida, un par de grandes maletas. Dentro, encontró veintidós camisetas blancas con el emblema del equipo nacional de fútbol de aquel lejano país, pantaloncitos y calcetines negros.

Desde ese día, sin saber exactamente dónde estaba ubicada Alemania, no había dejado de vestirse de esa manera, excepto por los calcetines, por supuesto, dado el perenne calor que envolvía la isla durante todos los meses del año.

El Alemán, tras un rato, mientras reponía sus herramientas en el pantaloncito, vio una figura que avanzaba por el muelle después de haber bajado de un pequeño barco de madera en malas condiciones. Cuando ya estaba cerca, lo reconoció.

—Buenos días, cónsul —dijo, levantando la camiseta y pasándose las manos sobre la barriga.

—Hola, chicos. Veo que ustedes siempre están trabajando... —contestó el hombre descalzo y sin camisa, con jeans desgastados, cortados a la altura de las rodillas y la cabeza cubierta con una gorra de béisbol.

—Vamos a descargar el pescado que trae José.

—¡Pero si ni siquiera está el barco!

—Tarde o temprano llegará. Mientras, esperamos.

—No es un mal trabajo —dijo irónicamente el hombre, quitándose la gorra y pasándose la mano por el pelo.

—Se hace lo que se puede —respondió el Alemán.

—Entonces, que la pasen bien y no se cansen demasiado. Por favor, Hesnerley, cuando llegue José dile que esta noche lo espero en mi casa.

El Alemán le guiñó el ojo y regresó la vista al mar, rascándose perezosamente el pecho. Reggaeman, mecido por la brisa como un bebé, murmuró algo con los ojos cerrados, lentamente levantó el brazo para despedirse y retornó a su posición preferida.

Hotel Tropical

Sacó su pañuelo rojo y, con un movimiento lento, se secó la frente. Se puso otra vez la gorra de béisbol y empezó a caminar sin apuro, bajo el sol del mediodía, con dos grandes pescados en la mano.

La casa de dos plantas se encontraba a poco más de ochocientos metros del pequeño puerto y estaba rodeada por un recinto de madera pintado de verde. En la fachada se podía ver un viejo cartel descolorido, con dos palmeras dibujadas en los lados, que decía: Hotel Tropical.

A la entrada del jardín, junto al buzón, estaba un gran escudo de metal donde se podía leer Consulado General Honorario de la República Italiana, mientras sobre el techo se agitaba perennemente, al compás del viento bendito del Caribe, una bandera con los colores nacionales.

Cultivado en la parte trasera del jardín, lejos de miradas indiscretas, armado de pala y pico, se había inventado de la nada un pequeño huerto con tomates, lechugas, pimientos y berenjenas. Dos árboles daban una sombra agradable: uno era de aguacate y el otro de mango. Entre los dos troncos había colocado una cómoda hamaca sobre la cual dormitaba en las tardes de su ocio tropical.

En el lado derecho de la casa, un poco alejada, estaba la única ceiba existente en esa zona de la ciudad. Era un viejo árbol muy alto y frondoso, con un tronco enorme y enormes raíces que se salían de la tierra.

Por el hecho de ser la única ceiba dentro de muchos kilómetros, a menudo era utilizada por los religiosos de origen africano de la isla, para diferentes tipos de ceremonias y ofrendas a sus dioses ancestrales.

Pocos días después de tomar posesión de su residencia, mientras estaba arreglando la casa, al nuevo propietario se le acercaron dos señores mayores, que vivían en las cercanías. Los dos, sin muchas vueltas, le habían pedido permiso para utilizar el árbol. Dieron algunas explicaciones que le resultaron un poco absurdas, pero como le parecían personas serias, e intrigado por la petición, decidió secundarlos, optando por una política de buena vecindad.

De ese modo, muy a menudo, se había encontrado a muchas personas en el jardín que, después de saludarlo de manera cortés, entre cantos y oraciones, encendían velas a la base del árbol o sacrificaban gallos y gallinas que luego eran abandonados entre las raíces de la ceiba.

Un tiempo después, cuando la vieja Mamma Rosa comenzó a trabajar para él, después de unas cuantas visitas inesperadas de aquellos huéspedes, le había pedido que limpiara y llevara a la basura los cadáveres de los animales.

—De ninguna manera —le contestó—. Esas son ofrendas para los dioses que viven allí. En esta casa hago todo lo que usted me pida, pero tocar esas cosas ¡ni hablarlo!

La anciana le dio una rápida lección sobre la antigua religión traída a la isla por los esclavos africanos y, de vez en cuando, la había visto parada delante del árbol. Parecía hablar sola, se movía y gesticulaba y, antes de regresar a su casa, encendía una vela que dejaba entre las raíces.

Él, no muy convencido por aquellas explicaciones, pero no queriendo faltar a su palabra con los dos ancianos, sobre todo para evitar cualquier posible y desagradable maldición, había decidido dejar las cosas como estaban e ir a limpiar personalmente, cada vez que los religiosos se marchaban al final de sus ceremonias.

Con el tiempo, entre los habitantes de la zona se corrió la voz sobre la existencia del pequeño gallinero que había creado en la parte trasera del jardín, cerca del huerto. Así, muy a menudo, llegaba gente para comprarle, sobre todo, gallos prietos, muy utilizados para aquellas extrañas ceremonias. De manera que, además de tener siempre en la casa huevos frescos y pollos que terminaban sobre su mesa impecablemente cocinados por Mamma Rosa, se convirtió, a su pesar, en el abastecedor de los animales de la zona, lo que le reportaba un poco de dinero extra.

Contrapunteo del ocio y del tabaco

Traspuso el jardín, subió lentamente los cuatro escalones del portal, colocó el par de pescados sobre la mesa y se sentó en el sillón.

—Don Pablo, así me ensucia todo —oyó la voz de Mamma Rosa tras de él—. Deme esos peces que se los voy a preparar.

—Hoy hace un calor tremendo.

La anciana tomó el pescado, limpió la mesa con un trapo y, como por arte de magia, hizo aparecer de la nada un vaso de ron con hielo y un grueso tabaco.

—Este es el último Robaina. Que lo disfrute en paz, porque si ese descarao de José no trae otros, los próximos días tendrá que fumarse esos apestosos tabacos holandeses.

—Mamá, yo no sé lo que haría sin usted —dijo sonriendo.

—Yo tampoco sé lo que haría, don Pablo. Lo que sé es que si yo no estuviera aquí, en vez de un consulado esto sería un burdel —respondió la mujer entrando en la casa.

Mamma Rosa era una mujer mayor, muy prieta y con un culo enorme. No tenía familia y vivía en una cabaña de madera al lado de la suya. La había conocido unos días después de su llegada a la isla y cuando, finalmente, se había instalado en su nueva residencia, ella se ofreció para ayudarlo, por unos pocos dólares, en las tareas domésticas.

Con el pasar del tiempo, más que como una simple sirvienta había empezado a comportarse de manera muy maternal. Era de carácter fuerte y no tenía pelos en la lengua. Cuando él llegaba ebrio a la casa, cosa que pasaba con bastante frecuencia durante ciertos períodos, le quitaba la ropa, lo ponía en la cama y al día siguiente lo reprendía como si fuera su hijo. Cocinaba, planchaba y mantenía la casa en perfecto orden, sobre todo tras su nombramiento como Cónsul General Honorario.

Paolo Di Leo: unos años antes, definitivamente cansado de la existencia que llevaba en Venecia, donde se ganaba la vida como empleado de la municipalidad, vendió cuanto tenía para instalarse en Santo Tomás.

Había comprado la casa, por un precio módico, a una pareja de ancianos alemanes que en los sesenta, a su vez, le compraron la propiedad a un francés que regresó a Marsella. La remozaron y abrieron el hotel Tropical, un pequeño hostal de gestión familiar. Décadas después, enfermos de nostalgia, ellos también decidieron venderlo todo y retornar a Munich, para pasar sus últimos años entre cervezas y salchichas.

Antes de establecerse de forma permanente en aquel jirón de tierra bendecido por el Señor, en uno de sus varios viajes de vacaciones a la isla, Paolo Di Leo había conocido a José. Desde el primer momento le pareció un hombre honesto y así, cuando decidió pasar allí el resto de su vida, lo eligió como socio para abrir un pequeño restaurante.

El lugar, contiguo al puertecito cercano a su casa, durante el día era centro de reunión de los isleños. A la hora de la comida se llenaba de turistas, en su mayoría ricos estadounidenses, ingleses y franceses.

El viejo José, del cual nunca había podido adivinar la edad, además de ser su socio, era también su abastecedor personal de ron y tabacos cubanos. No sabía cómo ni dónde, pero siempre se las arreglaba para suministrarle botellas de ron añejo de la más grande de las Antillas y tabacos de marca Robaina, sus favoritos, de los que no podía prescindir.

Cuando Paolo se antojaba de fumar, el mundo se detenía. Sentado en su sillón de madera en la veranda, acompañado por el vientecito que llegaba del mar, se quedaba en éxtasis durante horas. Era lo que siempre había soñado, la razón por la que abandonó Italia para vivir sin estrés, dejando atrás todos los problemas.

En la isla, cualquier momento era bueno para relajarse. Encendía expertamente un tabaco largo y grueso, redondo, blando y profundo como el mar que lo rodeaba y, a cada tiro, observaba el humo que construía caprichosas volutas en el aire cargado de salitre.

Desde luego, gozaba también con algún Cohíba o un Montecristo, pero prefería el sabor más ligero y la dulzura de un buen Robaina; por supuesto, acompañado de un vaso de Havana Club siete años, o un Matusalén. Y cuando se agotaban las existencias de aquellos fantásticos tabacos cubanos y del ron que su socio y amigo José le hacía llegar Dios sabe cómo, teniendo que fumarse cualquier apestoso puro hecho quién sabe dónde, se ponía hosco, se encerraba en la casa y pasaba todo el día sumergido en la televisión.

Con un buen tabaco entre los labios y un vaso de ron en la mano, se sentía como un rey. Le importaba un rábano lo que pasara en el resto del mundo, allende el mar.

Fratelli d’Italia

El habano expiró su último aliento en el cenicero, despidiendo un humo azul y denso. Escuchó el crujido de la puerta que se abría lentamente. Mamma Rosa había esperado a que terminara de fumar.

—Pasó por aquí un señor que hablaba en italiano. Me pidió avisarle que volverá más o menos a las seis.

—¿Dijo lo que quería? —preguntó con curiosidad.

—Dijo que tiene que hablar con usted de algo urgente.

Aquella era una zona donde no llegaban muchos turistas italianos. La mayoría prefería viajar a Cuba o Santo Domingo y, si querían unas vacaciones más tranquilas, se iban a las Bahamas o a alguna de las islas francesas, como Montserrat, Guadalupe o la Martinica.

Su nombramiento como Cónsul General Honorario de Italia había sido absolutamente casual.

Cuando por fin se decidió a dejar Venecia para vivir en aquella islita, se había jurado a sí mismo no tener nunca nada más que ver con sus compatriotas. Ansiaba vivir, hasta donde fuera posible, en el más completo ocio.

Aproximadamente un año y medio desde de su llegada, había visitado la isla el embajador de Italia Carlo Gianmaria Terenzi di Borromeo, responsable para esa circunscripción del Caribe. El diplomático era un cuarentón bronceado, apuesto y figlio d’arte, como decía Paolo.

Último de una prolongada dinastía de embajadores del país mediterráneo, presentes en la primera y en la segunda República, en el período fascista y, tal como relataba con orgullo el mismo Terenzi di Borromeo, dicha dinastía había sido fundada por un tal Carlo Gianmaria Terenzi Borromeo Panfili, embajador del Vaticano en la República Marítima de Venecia.

La sede diplomática estaba ubicada en Caracas y en aquella primera visita oficial, acompañado por su señora, quiso encontrar a los connacionales presentes en la isla.

Además de Paolo Di Leo, residían en Santo Tomás una veintena de hipéis de la península, que deambulaban sin rumbo a través de América Latina.

El señor embajador, pensando hacer algo agradable, programó una recepción en un exclusivo hotel de la capital, a la que convidó a sus compatriotas y allí le había ofrecido en bandeja de plata la nómina de Cónsul General Honorario. Paolo había aceptado de inmediato, sin saber por qué, y en pocos meses llegó el nombramiento oficial junto a sellos, escudo y bandera.

Después de todo, pensaba, solo tendría que vérselas con aquel grupo de muchachos, hasta que decidieran marcharse en busca de otro incógnito paraíso, y con el propietario del hotel, un tal Rodolfo Minghetti, que había sido administrador de viviendas en Milán y residía en la isla desde hace algunos años.

Sus jóvenes compatriotas se asentaron, de manera temporal, en el norte de la isla. Pasaban su tiempo fumando marihuana, haciendo surf y escuchando una música que Paolo simplemente no podía soportar. Él se había quedado en los tiempos de Bob Dylan, Eric Clapton y los viejos blues de Muddy Waters. Lo único que los unía desde un punto de vista musical, era la voz de Bob Marley. Pero para los muchachones, pensaba Paolo, el jamaicano era una colección de canciones y unos cuantos afiches, mientras que él sí lo había escuchado en vivo, en un concierto histórico, en Milán, en 1980.

Minghetti, por su parte, era un italiano típico, uno de esos personajes que había tratado siempre de evitar durante sus viajes al extranjero. Arrogante, vanidoso, dinámico, mujeriego, siempre alegre y, por supuesto, siempre bronceado.

En Milán, durante muchos años, fue administrador de viviendas. Supo de manera confidencial por Terenzi di Borromeo, razón por la que el diplomático no lo había tomado en consideración para el puesto consular, que se escapó con el dinero de sus clientes, decenas de millones de euros, dejando a cientos de familias con una mano delante y la otra atrás.

Se refugió en Santo Tomás, donde no había leyes de extradición. Abrió un hotel de lujo en la capital, estableció relaciones con los políticos locales, y más tarde inauguró un centro turístico para acaudalados norteamericanos y europeos, en la parte oriental de la isla, en una ensenada donde también construyó un puerto donde anclaban los barcos de lujo de los millonarios de medio mundo.

Paolo Di Leo y Rodolfo Minghetti se conocieron durante la primera visita del embajador a la isla de Santo Tomás.

Sin todavía conocer el verdadero pasado del próspero empresario, durante el cóctel organizado en su hotel en ocasión de la visita de Terenzi di Borromeo, Paolo le había preguntado por qué había decidido vivir en lugar tan apartado.

—La niebla y el frío me la tenían hasta los cojones. Además, Milán está lleno de negros —fue su respuesta.

—¿Negros? —replicó Paolo— pero aquí...

—¡Aquí estamos en el Caribe, querido amigo! Es otra cosa.

Santo Tomás: ver para creer

La isla de Santo Tomás tenía una historia muy similar a la de la mayor parte de las islas de las Antillas.

De acuerdo con la historiografía oficial fue descubierta en 1498, durante el tercer viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo.

El almirante genovés había bautizado la isla con el nombre de Santo Tomás, en honor al primer marinero que, desde la parte superior del mástil, había avistado las blancas playas de este paraíso en tierra, un veneciano llamado Tommaso Colón que, a parte del apellido, no tenía nada en común con su más famoso comandante.

Hasta la llegada de los españoles la isla estaba habitada por los indios Caribe que, en pocos años, habían sido completamente borrados de la faz de la tierra por los recién llegados, armados hasta los dientes y con el apoyo de una fe cristiana implacable y sangrienta.

Durante los siglos siguientes, con muchos altibajos, el lugar también se convirtió en base para piratas, corsarios y bucaneros. Se decía que hasta el famoso Sir Francis Drake desembarcaba allí muy a menudo, y mantenía en aquel lugar parte de sus ricos botines y una gran estatua del famoso pirata se podía admirar en el malecón de la capital.

En casi dos siglos, la isla se transformó también en un importante punto de escala para los barcos cargados de esclavos procedentes de África Occidental y que, desde aquí, se marchaban hacia América Central, las otras islas del Caribe e incluso hasta Brasil.

Con las invasiones de franceses, ingleses y holandeses, y siempre con el retorno de los españoles, la isla cambió su nombre varias veces: de Santo Tomás se convirtió en Ilé de la Republique, Queen Island, New Ámsterdam e incluso en Isla de las Maravillas, para luego regresar finalmente a su nombre original.

Todo este ir y venir de conquistadores, piratas y sobre todo esclavos africanos que eran en número diez veces mayor que la población de origen europeo, había dejado como herencia una gran amalgama lingüística, que tomó cuerpo en un criollo francés-anglo-afro-holandés, aunque el español se quedó como idioma oficial, y un conjunto de razas que, con el pasar del tiempo, se mezclaron entre sí tan bien, que era difícil adivinar los orígenes de cualquier familia de Santo Tomás, aunque la raíz africana es tan fuerte como para ser reconocible también entre los habitantes de piel más clara.

Con la desaparición del comercio de esclavos, el lugar, poco a poco, fue perdiendo interés para los estados europeos y gracias a eso, sin derramamiento de sangre y casi olvidada por todo el mundo, en 1890 proclamó su independencia de la corona española, convirtiéndose en una república presidencial.

En lo que se narra en el libro Historia de la Independencia de Santo Tomás, considerado la Biblia de la historia de la isla, un grupo de patriotas había enviado una carta al rey de España, con el anuncio de la decisión del pueblo. Para decir la verdad esta carta, y aquí la historia fue un poco manipulada, fue escrita por un tal Jorge Washington Martínez, quien le pedía al rey permiso para crear un pequeño estado independiente.

La corona española, probablemente ocupada en negocios más importantes, nunca respondió. Y así, tomando como bueno el refrán que dice «el que calla, otorga», después de unos meses de espera por una respuesta que nunca llegó, los isleños decidieron que ya era hora de caminar solos hacia un futuro de gloria.

La isla, un pequeño punto en el mapa, rodeada por una multitud de islas entre Granada y la costa venezolana, era habitada por unas cien mil personas, de las cuales poco más de la mitad vivía en la capital, un pequeño y acogedor puerto en el sureste del territorio.

Santo Tomás, más bien que una capital, parecía un tranquilo pueblo que se desarrollaba alrededor de la plaza principal, que daba directamente al mar. Dicha plaza llevaba el nombre de Washington Martínez, en ella se encontraban los palacios del poder político, económico y militar; el palacio presidencial, donde ondeaba una enorme bandera azul con dos machetes cruzados, el Parlamento, el Banco Nacional, el Comando General de la Policía y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el centro de la plaza se levantaba una gran escultura en mármol blanco. En realidad, eran dos estatuas unidas en un abrazo. Uno de los dos personajes era Jorge Washington Martínez, el primer presidente de la República, considerado bajo todos los puntos de vista, como el Padre de la Patria y que permaneció en el cargo hasta su muerte. El otro era Horacio Calabar, un amigo de infancia del presidente, el Sumo Poeta de la Nación —como siempre se le recordaba en las escuelas— y autor del himno nacional, una marcha militar que en algunos momentos recordaba vagamente La Marsellesa y que terminaba con los versos: Tierra de héroes / y mujeres maravillosas. / Tierra de riquezas, / Paz y Libertad. / Santo Tomás: / Ver para creer.

Los otros ministerios estaban ubicados a unas pocas cuadras más hacia el norte, en la parte interior de la ciudad, que se conocía como la zona de las embajadas, a pesar del hecho que había solo cuatro embajadas: la norteamericana, la venezolana, la mexicana y la cubana.

Alrededor de ellas estaban, además del Teatro Nacional Horacio Calabar, los pocos consulados generales que se habían quedado en la isla, más por tradición que por razones políticas: el consulado británico, el francés, el consulado de los Países Bajos y, por supuesto, el español.

Un poco por el carácter festivo de la gente y un poco para mantener las buenas relaciones, en la isla se celebraban —además de los carnavales de febrero y de agosto, cada uno de los cuales duraba aproximadamente un mes, y por supuesto el 4 de octubre, día de la Independencia de Santo Tomás— todas las fiestas nacionales de los países que, a lo largo de los siglos, habían mantenido el control de la isla: el 30 de abril, fiesta nacional de Holanda, el tercer sábado del mes de junio en honor a la corona inglesa, el 4 de julio, celebración completamente norteamericana, el 14 de julio para rendir homenaje a los amigos franceses y el 12 de octubre, fiesta del Reino de España.

Dulces de almendras y pistolas

Mamma Rosa había puesto la mesa en el portal y, tras llamar a Paolo, se había sentado a comer junto a él. Como siempre, preparó el pescado estupendamente.

—Mamá, ¡usted tendría que abrir un restaurante!

—Soy demasiado vieja para esas cosas. Y además no hago nada especial —dijo ella, ocultando apenas su satisfacción.

—Sabe bien, que si no fuera por usted, estaría comiendo pancitos todos los días.

—Ustedes los hombres son unos haraganes. Siempre necesitan de una mujer. Usted se pasaría todo el día bebiendo ron y fumando tabacos.

—No tiene la mínima idea de cuánta gente me envidiaría en mi país...

Paolo miró fijo a la mujer mientras se acercaba el vaso de limonada a los labios y disparó a traición:

—Esta noche tiene que pasar José.

La mujer no respondió y él siguió mirándola.

—¿Por qué no dice nada?

—¿Y qué tendría que decir? Bien por usted.

—A mí me parece que entre ustedes hay algo —dijo Paolo con una sonrisita de sátiro.

—No diga tonterías, don Pablo —contestó la mujer, poniéndose roja como un tomate—. Aquel descarao no lo cogería ni si me pagaran. Además, soy demasiado vieja para ese tipo de cosas.

—Usted no me lo cuenta bien. Al final, el amor no tiene edad.

—Yo le digo exactamente como es. Imagínese, ¡justamente con ese viejo descarao!

Terminaron de comer. La mujer recogió los platos y entró a la casa. Paolo quedó con la mirada perdida en el mar, relajándose sin pensar en nada. Después de un rato decidió sentarse en la cómoda butaca de su oficina y arrullado por el ventilador del techo, se quedó dormido.

Pasaron más o menos dos horas. Mamma Rosa lo despertó discretamente, tocándole el brazo.

—Don Pablo... don Pablo, despiértese. Llegó el señor que estuvo aquí en la mañana.

Paolo abrió los ojos y tras pasarse una mano por el cabello, se percató de que llevaba solo los viejos jeans que usaba para ir de pesca. Impresentable para una visita que auguraba ser oficial.

—Vaya a ponerse algo decente. Supongo que no querrá recibirlo en esas condiciones —aconsejó la mujer.

—Que se acomode en el estudio. Dígale que llego enseguida. Iré a vestirme.

Velozmente subió las escaleras, se puso una camisa limpia y un par de pantalones blancos, un poco arrugados, y acudió a recibir al visitante. Cuando abrió la puerta del estudio, el hombre miraba por la ventana.

—Disculpe. Tenía algunas cosas urgentes que hacer.