8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Krimi

- Serie: Dolf Tschirner

- Sprache: Deutsch

Die heiße Spur.

Cartagena im Hochsommer. Dolf Tschirner, ein Deutscher, ist nach einer gescheiterten Ehe hier hängen geblieben. Santes, seine spanische Schwiegertochter, überredet ihn zu einem höchst gefährlichen Job: Er soll den vermeintlichen Selbstmord eines Apothekers aufklären. Was Dolf herausfindet, gefällt niemandem. Der Apotheker hat mit Elixir gehandelt, einem Drogencocktail, und an einem dieser Gifte ist er gestorben. Nur: Hat er sich das Zeug wirklich selbst eingeflößt? Eine tote Katze in seinem Hinterhof verrät Dolf, dass er auf der richtigen Spur ist ...

Kauzig und authentisch – ein deutscher Ermittler im südspanischen Cartagena.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 367

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Informationen zum Buch

Mörderischer Süden

Cartagena im Hochsommer. Dolf Tschirner, ein Deutscher, ist nach einer gescheiterten Ehe hier hängen geblieben. Santes, seine spanische Schwiegertochter, vermittelt ihm einen ziemlich gefährlichen Job. Er soll den vermeintlichen Selbstmord eines Apothekers aufklären. Was Dolf herausfindet, gefällt keinem: Der Apotheker hat mit Elixir gehandelt, einem Drogencocktail. An einem dieser Gifte ist er nachweislich gestorben. Nur: Hat er sich das Zeug wirklich selbst eingeflößt?

Der Beginn einer Krimiserie: Ein deutscher Ermittler in Spanien – kauzig und authentisch

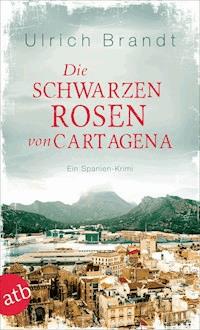

Ulrich Brandt

Iberische Hitze

Kriminalroman

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Spanische Wendungen

Danksagung

Über Ulrich Brandt

Impressum

Für Armin

1

Wie durch einen Donnerschlag schreckte Dolf aus dem Schlaf. Jemand musste gegen seine Tür gebollert haben.

»¿Quién es?« Er klang mies gelaunt und unausgeschlafen – etwa so, wie er sich fühlte.

»¡Abre!« Santes. Mitten am Tag? Da, noch ein Schlag wie mit dem Hammer. Oder ein Fußtritt.

Gleich würde sie die Tür eintreten, das war ihr zuzutrauen. Mit ihren kräftigen, sehnigen Füßen konnte sie heiße Steine näher ans Feuer rollen oder hochhackige Flamenco-Pumps gelangweilt auf einen Tanzboden ticken. Sie hatte hübsche Fesseln. Leider blieb ihm keine Zeit für Erinnerungen.

»¡Que me abras, hijo de perra!«

Er stemmte sich von seinem Matratzenlager hoch und hopste ungelenk zur Tür. Es war stockdunkel. Er musste sich an der Wand abstützen. »¡Espera!«

»¿Espera, espera? Verdammt, ich warte schon eine geschlagene Stunde!«

Konnte das sein? Eigentlich nicht. Er schloss auf und blinzelte in den gleißenden Türspalt. Sie schob ihn resolut zur Seite. »Wo bleibst du denn? Hast du wieder gesoffen? Du siehst schrecklich aus, Dolf.«

Er wusste selbst, wie er aussah, wenn er zu viel getrunken hatte: blutunterlaufener Blick, schwere Tränensäcke, blaugeäderte Nase und aufgesprungene Lippen.

»Madre mía, hier stinkt es vielleicht! Warum gehst du nicht ans Telefon? Concha und die Kinder warten in der größten Hitze!«

Dolf lehnte am Türpfosten und rieb sich den pochenden Schädel. So viele Fragen …

Sie stürmte durch sein Schlafzimmer. Kleider, Werkzeuge und Unterlagen, die über den Boden verstreut waren, wischte sie mit den Schuhspitzen beiseite. Sie stieß die Flügel des Fensters auf und riss die altersschwachen Rollläden hoch. Die Katze, die vor dem Fenster gedöst hatte, stolzierte aufgescheucht durch den staubigen Hinterhof davon. Blendendes Mittagslicht schoss in den Raum und umstrahlte Santes’ elegante Silhouette. Dolf hielt sich schützend die Handfläche vor die Augen. »Wie spät ist es?«

»Fast zwei. Warum gehst du nicht an dein Handy?«

»Mich ruft eh keiner an.«

»Ich hab dich angerufen. Drei Mal.«

»Wer ist Concha?«

»Concepción Sánchez. Der Selbstmord in der Apotheke. Du wolltest ihr helfen, Dolfo.«

»Hab ich vergessen.«

»Ja, du säufst dich um deinen kompletten Verstand.«

»So leicht ist das gar nicht.«

»Dein Selbstmitleid kotzt mich an.«

Sie suchte aus seinen Kleiderhaufen eine Aufmachung zusammen: ein zerdrücktes Leinenjackett, eine einigermaßen saubere Hose, ein nur am Bund ausgefranstes Hemd. Warf ihm die Sachen aufs Bett. »Halt den Kopf unter Wasser und zieh dich an. Mir zuliebe.«

Ihr zuliebe. Damit hatte sie seinen schwachen Punkt getroffen, wie immer instinktiv und fast ohne Berechnung. »Santes, ich kann ihr nicht helfen. Ich bin kein Polizist.«

»Red keinen Unsinn. Sie braucht jemand, der ihr zuhört, der nachfragt und sich nicht abspeisen lässt. Ihr Deutschen seid für eure Gründlichkeit berühmt. Red mit ihr, das bringt dich auf andere Gedanken.«

Er seufzte und griff nach seinen Sachen, streifte das Bein über und schlüpfte in die Hose.

»Hast du Orangen?«

Er wies mit dem Kopf auf ein paar Plastiktüten, die am Boden unter der Spüle lehnten, und humpelte in seine improvisierte Badezimmerecke. Das kalte Wasser kam lauwarm aus der Wand. Je länger er es laufen ließ, desto wärmer wurde es. Dolf seufzte. Es gab Kleinigkeiten, an die er sich nie gewöhnen würde, ganz gleich, wie lange er schon in dieser flirrenden Hitze lebte. Er schaufelte sich brühwarmes Wasser über den kahlgeschorenen Schädel, rieb es sich in Nacken, Kinn und Augenhöhlen. Jetzt einen Schnaps, und er wäre fast wiederhergestellt. Santes reichte ihm ein Glas Saft. »Beeil dich. Sie sitzt mit den Kindern draußen auf dem Platz.«

»Hast du Schuhe gesehen?«

»Die da sind gut genug.« Sie wies auf ein paar klobige Halbschuhe, deren Grundfarbe, Schwarz, an den Seiten noch zu erahnen war.

»Die hatte ich bei der Arbeit an.«

Sie rümpfte die Nase. Es war eine lange, geschwungene Nase. »Wird schon gehen.«

Santes war nicht groß, sogar auf ihren ultrahohen Hacken reichte sie Dolf, der doch selbst eher untersetzt als hochgewachsen war, kaum bis über die Augen. Ihre sechsunddreißig Jahre sah man ihr nicht an, mit ihrer feinen Taille brauchte sie sich nicht zu verstecken. Schwarze Haare fielen ihr in Wellen bis auf die sehnigen Schultern, gerade lang genug, um sie für folkloristische Anlässe hochzustecken und peinetaund mantilla zu halten. Zugleich so kurz und praktisch, dass sie morgens im Bad nicht mehr als ein paar Bürstenstriche brauchten. Und selbstverständlich alle drei Wochen die Stippvisite beim Friseur zum Nachfärben der Ansätze.

Dolfs Besucherin war nicht launischer oder ungeduldiger als jede andere attraktive Spanierin ihrer Generation. Sie trieb ihn zur Eile. Sie ließ ihm noch nicht mal die Zeit, seine Tür abzuschließen. »¡Venga, vámonos! Was sollen die hier schon klauen?«

Sicher hatte sie recht, viel war bei ihm nicht zu holen. Er hatte keinen Fernseher, keinen Computer, keine Stereoanlage. Der kurze Flur, den Santes hinausstürmte, führte direkt auf die Straße.

La casa de Dolf war eine ehemalige Autowerkstatt, deren Tore zum betonierten Innenhof ebenso wie die frühere Einfahrt mit dünnen Ziegelwänden zugemauert waren. Der einstöckige, wahrscheinlich ohne Genehmigung hochgezogene Anbau lag an der schiefwinkligen Ecke zweier Straßen, die außer den Anwohnern und ein paar streunenden Katzen kaum jemand nutzte.

Sie bogen um die Ecke. Auf der anderen Straßenseite der Calle Vergel verbargen ungepflegte Büsche und Sträucher das Tal des Río Algameca. Wasser führte der Fluss höchstens ein- oder zweimal im Jahr, nach den Wolkenbrüchen im Winter. Die übrige Zeit lag die rambla trocken und diente als Hundeauslauf, als Mülldeponie und als Promenade für heimlich Verliebte.

Santes hetzte voran, immer noch genervt. Dolf bemühte sich, Schritt zu halten. Sie erreichten die Provinzstraße. Auf dem schmalen Randstreifen mussten beide hintereinander gehen, bis sich eine Lücke im Durchgangsverkehr zwischen Stadt und Küstenstraße auftat.

Erst gegenüber der ferretería kamen sie auf die Stadtseite der Straße, auf den breiten Bürgersteig, der über die neue Fußgängerbrücke in die schattigen Gassen der Altstadt führte. Der Eisenwarenladen war selbstverständlich geschlossen, der Bürgersteig frei geräumt. Aber die Markisen ragten über den Gehweg und spendeten wenigstens für Sekunden kostbaren Schatten.

Dolf fluchte. Er hätte die Vespa nehmen sollen. Und seinen Hut aufsetzen. Doch Santes hasste das praktische Basthütchen. Nur weil es an jeder Ecke an Touristen verkauft wurde. Oder weil auf dem Hutband in großen Lettern Werbung für die Stadt gemacht wurde: Cartagena, mucho que ver. Hätte Dolf das Hütchen getragen, wäre seine Schwiegertochter eher gestorben, als neben ihm herzugehen. Auch so war sie ihm stets ein paar Schritte voraus, stöckelte ungeduldig voran, während er sein kaputtes Bein nachzog. An einem anderen Tag hätte sie wohl Rücksicht darauf genommen.

2

Der dreieckige Platz gegenüber vom Haupttor der Kaserne war wahrscheinlich nicht der heißeste Ort in Cartagena. Aber unter die ersten zehn hätte er es mit Sicherheit geschafft. Es gab zwei Cafés, die jetzt, in der glühenden Nachmittagsflaute, kaum mehr als die nötigsten drei oder vier Tische in den Schatten ihrer Markisen gerückt hatten. In einigen Stunden würden sie zusammen mit den Restaurants am Eingang zur Altstadt den Platz ausfüllen, dann würden bis tief in die Nacht Touristen und Einheimische bei tapas und tinto sitzen und die kleine Abkühlung des Abends genießen.

Von der Straße her blendete die gekachelte Kasernenmauer und reflektierte den Sonnenglast bis in die Spitze des Dreiecks, wo zwischen den Restaurants drei dunkle Gassen aus der Altstadt mündeten. Santes und Dolf eilten aus den milderen Dünsten von Gemüseabfällen, verbranntem Knoblauch und abgestandenem Urin in das Grellweiß des Platzes. Die Hitze brannte in den Augenwinkeln wie Kalk.

Concepción saß im Schatten. Sie sah schmal aus, fast verhärmt, viel älter als Santes. Dunkle Augenringe, verkniffene Lippen, eine dünne Nase in einem knochigen Vogelgesicht, dazu trug sie eine verwuschelte Kurzhaarfrisur. Sie erinnerte Dolf an eine Amsel, die aus dem Regen flüchtet. Selbst ihre Figur wirkte zart und zerbrechlich. Mit einem unsicheren Lächeln stand sie auf, als die beiden an ihren Tisch traten.

»Das ist Concepción Sánchez Pérez, eine gute alte Freundin seit der Kollegstufe. Concha, das ist Adolfo Tschirner, Eduardos Vater.«

»Mein Beileid, Frau Sánchez.«

»Encantada, Don Adolfo. Vielen Dank.«

»Ihr müsst euch duzen. Adolfo war jahrelang so eine Art Polizist. Drüben in Camposol.«

»Nur Sicherheitschef«, korrigierte er. »Ein besserer Wachmann.«

»Jedenfalls kennt er sich aus in Polizeiarbeit.«

Das stimmte sogar. Dolf hatte tatsächlich die Arbeit der Kriminalpolizei kennengelernt, wenn auch von der falschen Seite, als Hauptverdächtiger in einem Mordfall. Nicht gerade geschickt von Santes, ausgerechnet darauf anzuspielen. »Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen helfen kann, Frau Sánchez.«

»Concepción. Die meisten nennen mich Concha. Sie sind Deutscher?«

»Er lebt seit fast vierzig Jahren hier, dabei immer noch ein typischer Alemán, die haben die Effizienz doch erfunden.«

Eine Kellnerin kam an den Tisch geschlurft. »Buenas. ¿Qué les traigo?«

»Für mich einen Schwarzen, einen Doppelten.« Dolf lehnte sich vertraulich zu ihr hinüber. »Und untendrunter einen kleinen Brandy.«

Die Kellnerin antwortete mit einem stoischen Grienen und sah auf. »Nehmt ihr auch noch was?«

Auch Concha hatte sich nahe zu Santes hinübergebeugt. »… einer von deinen, äh, Freunden, da hab ich natürlich an einen viel Jüngeren gedacht …«, tuschelte sie.

»Er ist fit. Er ist das Beste, was dir passieren kann«, zischte Santes zurück. Lauter, zur Kellnerin gewandt: »Ich nehme noch eine Cola, gracias.« Sie schickte die Kellnerin mit einer flüchtigen Handbewegung weg, die man herablassend hätte finden können, wenn man es genau genommen hätte. Was in der Hitze niemand tat.

»Ich bin achtundsechzig. Tut mir leid, wenn Sie etwas anderes erwartet haben …«

Concha war rot geworden am Hals und blass um die Nase. Sie lächelte zaghaft zu Dolf hinüber. »Entschuldigung.«

»Schon gut.«

Sie zögerte. »Ich sollte das gar nicht fragen, ich …«

»Fragen Sie, was Sie wollen. Santes’ Freunde sind auch meine Freunde.«

»Sie ziehen ein Bein nach, scheint mir.«

»Die Gicht, eine Stoffwechselsache.« Mit Erklärungen war Santes ziemlich schnell bei der Hand.

»Sie weiß, was Gicht ist, Santa. Sie ist die Tochter eines Apothekers.«

Concha nickte. »Ich bin selbst Pharmazeutin. Viele unserer Patienten bekommen die Schübe und Anfälle in den Griff. Sie müssen natürlich auf ein paar Lebensmittel verzichten.«

»Und aufs Trinken.« Dolf suchte Conchas Augen. Er hatte nicht vor, ihr irgendetwas vorzumachen. Oder wenigstens nicht allzu viel.

Seinem Blick hielt sie stand, auch wenn es sie einige Anstrengung zu kosten schien. »Verzeihen Sie, ich möchte nicht indiskret sein, ich möchte nur … Ich möchte Ihnen absolut vertrauen können.«

Santes holte schon wieder Luft, um einzuspringen, aber diesmal legte Concha ihr beschwichtigend die Hand auf den Arm. Jetzt war sie es, die Dolf beschwörend ansah.

»Das können Sie. Auch wenn ich Ihnen vielleicht nicht helfen kann.«

Concha sah verwirrt zu Santes. Die warf gespielt ratlos die Hände in die Luft. »Müsst ihr es denn so kompliziert machen? Concha ist eine junge Witwe, sie könnte gut Hilfe gebrauchen, um mit dem Tod ihres Mannes fertigzuwerden. Adolfo ist genau der richtige Mann dafür. Kein Insider, noch nicht mal Spanier, aber der geborene Schnüffler. Könnt ihr euch nicht einfach vertragen?«

»Tut mir leid, Señora Sánchez.«

»Disculpe, Don Adolfo.« Sie reichten sich die Hände.

»Und duzt euch gefälligst. Das ist ja nicht zum Aushalten!«

Conchas Kinder Carlitos und Emi kamen vom Spielplatz herübergelaufen. Der Kleinen rückte Concha den Sonnenhut wieder gerade. »Sagt guten Tag, das ist Don Adolfo.«

Sie gaben artig Küsschen. Emilia schnüffelte und tuschelte mit ihrem Brüderchen. Der prustete in die hohlen Hände.

Dolf hatte nichts gegen Kinder. Er wusste nur nichts mit ihnen anzufangen. Eine Beziehung mit seinem eigenen Sohn hatte er erst aufgebaut, als er ihm dabei half, sich ein Moped herzurichten. Da war der Junge fast sechzehn gewesen.

»Warum stinkt der Onkel nach Fisch, Mama?«

»Carlitos, bitte!«

»Der kleine Mann hat völlig recht. Ich hab meine Arbeitsschuhe an.«

»Adolfo hat einen Nebenjob am Hafen.«

Dolf war drauf und dran, klarzustellen, was er dreimal in der Woche vor Sonnenaufgang auf dem Fischmarkt machte. Aber wer brauchte das schon, irgendwelche Details, wie man Fische ausnahm?

»Stört Sie der Geruch?« Er rückte seinen Stuhl herum. Seine Schuhe ragten jetzt ins Sonnenlicht, aber die Bestrahlung konnte für seinen Fuß nur heilsam sein.

»Selbstverständlich nicht.« Concha war keine gute Lügnerin. »Geht wieder spielen, meine Schätzchen. Los!« Einen Klaps für Carlitos, ein Küsschen für Emilia.

»Kriegen wir ein Eis?« Ohne Entschiedenheit.

»Nein. Nicht schon wieder.« Kaum entschiedener. Wenn die Kleinen es darauf angelegt hätten, hätten sie ihre Mutter rumgekriegt. Sie wirkte schwach, fand Dolf. Andererseits, sie war vor gerade mal sechs Monaten Witwe geworden. Was erwartete er?

Die Kellnerin schob ihre Bestellungen auf den Tisch und schlurfte wieder davon. Es war einfach zu heiß für plumpe Vertraulichkeiten oder geistreiche Kommentare.

Dolf rührte Zucker in seinen Kaffee und schlürfte einen Schluck. Ja, er war gut. Concha knetete ihr Taschentuch. »Warum fürchten Sie, dass Sie uns nicht helfen können?«

Dolf nickte langsam. Er suchte nach den richtigen Worten. »Wenn es tatsächlich kein Selbstmord war …«

»Ich weiß, dass Tomás sich niemals selbst umgebracht hätte. Jamás.«

»Gut. Dann gibt es wahrscheinlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder Tomás war ein zufälliges Opfer. Dann kann ich Ihnen nicht helfen, weil es keine Verbindung zwischen Tat und Täter geben wird, also keine, die uns zum Täter führt.«

»Oder?«

»Oder die Tat war kein Zufall. Dann wird es eine Verbindung geben. Möglicherweise finde ich sie sogar.«

»Das hört sich an wie ein Satz mit ›aber‹.«

»Die Verbindung wird Ihnen vielleicht nicht gefallen, Señora Sánchez.«

Concha zog skeptisch die Brauen zusammen, widersprach aber nicht.

»Ich werde wohl im Leben Ihres Mannes herumschnüffeln müssen.«

»Wir haben nichts zu verbergen.«

»Jeder hat was zu verbergen.«

»Tomás hat sich nichts zuschulden kommen lassen.«

»Das glaube ich Ihnen. Aber ganz gleich, was ich möglicherweise herauskriege, es wird Ihnen nicht helfen, Tomás wird dadurch nicht wieder lebendig. Aber vielleicht wird sein Andenken in den Schmutz gezogen.«

»Warum sagen Sie das? Wollen Sie mir wehtun?« Concha funkelte ihn empört an. Hilfesuchend wandte sie sich an ihre Freundin.

Santes sah nicht glücklich aus. Aber dieses eine Mal hatte sie keine rasche Antwort parat.

»Ganz im Gegenteil. Sie haben einen Schmerz erlitten, den niemand nachvollziehen kann, der so etwas nicht selbst erlebt hat.« Dolf zögerte.

Santes schoss einen warnenden Seitenblick auf ihn ab: Wehe, du sprichst darüber! Sie wusste genau, worauf er anspielte: den Tod seines Sohnes, ihres Exmannes. Doch Dolf tat, als hätte er Santes’ Warnung nicht bemerkt. Mehr hatte er ohnehin nicht sagen wollen.

Concha starrte ins Leere. Sie sank noch mehr in sich zusammen.

»Gerade weil ich Ihnen nicht wehtun möchte, sollten Sie sich das gut überlegen, Concepción. Weil es Ihnen vielleicht nicht hilft, aber Tomás möglicherweise schadet. Das ist alles, was ich damit sagen will.«

Concha reagierte nicht, sie wirkte abwesend. Dann reckte sich ihr schmaler, jungenhafter Körper, energisch setzte sie sich auf. »Bitte, helfen Sie mir!« Ihr Taschentuch ließ sie achtlos zu Boden fallen.

Dolf wunderte sich. Wie eine so zarte, verletzlich wirkende Person, die er eben noch für schwach gehalten hatte, plötzlich so viel Entschlossenheit ausstrahlen konnte! Sie war nicht besonders hübsch, es lag ein bitterer Zug um ihre Lippen. Aber wenn ihre tiefliegenden, verschatteten Augen so entschlossen aufblitzten wie gerade jetzt, dann ahnte Dolf, was einen Mann verrückt nach ihr machen konnte. Einen dreißig Jahre jüngeren Mann.

Er nickte in Gedanken. »Vale. Wir werden damit anfangen, dass ich mir den Polizeibericht beschaffe. Ich habe Kontakte.« Es war ein billiger Bluff, eine Notlüge. Niemals im Leben würden die von der Nationalpolizei einem unbeteiligten Ausländer die Akte einer Todessache herausrücken. Aber irgendwas an Conchas Verletzlichkeit rührte ihn.

»Den Bericht hab ich. Tomás hat … hatte einen guten Freund bei der Nationalpolizei. Hier.« Schon griff Concha nach ihrer Tasche und zog einen ginstergelben Hefter hervor mit den üblichen Metallverstärkungen an den Ecken. Sie legte die Akte vor Dolf auf den Tisch.

Es war keine einfache Fotokopie, es war eine beglaubigte Abschrift, mit Siegel und allen Schikanen, gedruckt auf Behördenpapier mit dem Briefkopf der Policía judicial. Dolf wiegte beeindruckt den Kopf. »Nicht schlecht. Ich mache mir eine Kopie. Aber zuerst sollten Sie … solltest du mir erzählen, woran du dich erinnerst. In der Zeitung stand, Tomás wurde in der farmacia gefunden, in der Nacht von Freitag auf Samstag, nicht wahr?«

»Am sechzehnten Januar.«

»Offiziell war es ein Selbstmord. Eine Vergiftung mit Colchicin, wenn ich mich recht entsinne.« Tatsächlich hatte Dolf alles gelesen, was in der Zeitung und im Internet über den mysteriösen Todesfall in der Apotheke berichtet worden war.

»Und Alkohol. Dabei hat Tomás so gut wie nie getrunken.«

»Es ist ein pflanzlicher Wirkstoff. Aus …« Er kannte die spanische Bezeichnung der Pflanze nicht.

»Aus den Herbstzeitlosen«, half Concha aus.

»Genau. Es ist ein starkes Gift, das in geringen Dosen als Medikament oder Droge wirkt.«

»Mit Drogen hatte Tomás nie etwas zu tun.«

»Sicher.« Dolf rückte die dünne Polizeiakte, nicht mehr als vierzig oder fünfzig Seiten, vor sich auf dem Tisch gerade. Irgendeine Stechmücke hatte ihn am Nacken erwischt. Er rieb sich die Stelle, obwohl er wusste, dass er das Gift damit nur noch weiter verteilen und die Schwellung schlimmer machen würde. Er riss sich zusammen. »Es war Freitagnacht. Tomás war in der Apotheke. Wie jeden Freitag?«

»Como muchas veces. Mein Vater macht meist die Vormittage. Nachmittags übernehme ich oder eine der Angestellten. Abends war Tomás üblicherweise dort. Nicht jeden Abend, aber sehr oft.«

»Sollte nach Mitternacht nicht geschlossen sein?«

»Üblicherweise schon. Aber bei Notfällen schließen wir immer auf, selbst in der Mittagszeit.« Während der Siesta sein Geschäft zu öffnen, das war schon ein ganz besonderer Service. Dolf nickte anerkennend. Santes lächelte ihm aufmunternd zu.

»War normalerweise viel los an einem Freitagabend?«

»Im Frühjahr und Herbst sehr viel. Im Winter weniger. Im Sommer fast nur Touristen.«

»Jeder kann von der Plaza de los Castellitos aus in die Apotheke sehen. In der Fußgängerzone sind am Wochenende viele Leute unterwegs. Mich wundert, dass es anscheinend überhaupt keine Zeugen gab.«

»Die Fenster sind vollgestellt. Man sieht sehr gut von drinnen nach draußen und jeden, der klingelt. Aber von außen erkennt man fast nichts. In der Rezeptur werden die Medikamente zubereitet. Da darf ohnehin niemand zusehen, es gibt eine Milchglasscheibe.«

»Wir werden uns die Räumlichkeiten zusammen ansehen, wenn du nichts dagegen hast.«

»Jederzeit.«

»Tomás muss seinen Mörder also gesehen haben. Und doch gab es keinerlei Anzeichen für ein Handgemenge.«

»Was wollen Sie damit sagen?«

»Dass dein Mann seinen Mörder gekannt hat. Wenn Tomás nicht Opfer eines unglücklichen Zufalls geworden ist.«

Concha begriff und nickte. »Er muss ihn gekannt haben, Sie haben recht.«

»So steht das bestimmt auch hier in der Akte.« Dolf tat bescheiden.

»Nichts davon. Die Polizei geht von einem Selbstmord aus. Sie glauben nicht, dass eine weitere Person beteiligt war.«

Dolf nickte. Zugleich zuckte er zusammen: Sein Nacken war von der Sonne erwischt worden, ohne dass er es bemerkt hatte. Er verfluchte sich dafür, dass er seinen Hut nicht dabeihatte. Zeit, zu gehen. Er rückte auf dem Stuhl nach vorn. »Also gut, dann haben wir ja einen Anfang gemacht.«

Aber Concha war noch nicht mit ihm fertig. »Kann ich mir Sie überhaupt leisten, Don Adolfo? Wir sind nicht reich, müssen Sie wissen.«

Santes tätschelte ihr den Arm. »Mach dir darüber keine Sorgen, corazón. Ich hab noch eine Menge gut bei Dolfo. Ich bin froh, dass ihr euch einig geworden seid.«

»Zur Not kannst du mich auch mit Naturalien bezahlen, Concepción. Mit Basicovital zum Beispiel.«

»Womit?« Santes zog verwirrt die sorgfältig gezupften Augenbrauen hoch.

Concha grinste schelmisch, zum ersten Mal an diesem Nachmittag. »Ein Nahrungsergänzungsmittel, zur Entsäuerung. Etwa wenn man vorhat, über die Stränge zu schlagen.« Dazu machte sie die typische Handbewegung mit dem abgespreizten Daumen: zuprosten und austrinken. »Und sich keine Gichtattacke einfangen will.«

Eben! Dolf bestätigte es ihr mit offener Handfläche. Santes schüttelte nur angewidert den Kopf.

»In Ordnung, Don Adolfo. Ich danke Ihnen.« Concha griff nach ihrer Tasche und den Kassenbons, die unter ihren Gläsern und Untertassen klebten. Dolf kam ihr zuvor. »Spesen.«

Concha machte große Augen.

»Ich melde mich.« Dolf tippte auf die Polizeiakte und schob sie sich unter den Arm. Concha nickte. Sie küsste und umarmte Santes herzlich zum Abschied. »Dank dir, Liebes!«

»Pass gut auf dich auf, guapa! Wir sehen uns.«

Die junge Mutter wandte sich rasch ab und rief nach ihren Kindern.

»Seit wann weißt du so gut Bescheid über Medikamente?«

»Tu ich doch gar nicht.«

»Und die Fachbegriffe, mit denen du nur so um dich geschmissen hast? Colchicina … no-sé-qué vital?«

»Haben mit der Gicht zu tun. Und dem Saufen.«

»Klar, damit kennst du dich aus.« Santes unternahm keinerlei Anstrengung, ihren Sarkasmus zu zügeln.

Dolf hob unbeeindruckt die Achseln. »Außerdem haben die Internet im Club social.«

Concha hatte ihre Kinder eingesammelt und folgte ihnen in das Gewirr der schmalen, schattigen Altstadtgassen. Santes und Dolf sahen ihr hinterher. »Die Arme!«

»Bist du sicher, dass du ihr einen Gefallen tust, wenn du mich auf die Sache ansetzt?«

»Es wird Concha auf andere Gedanken bringen. Und dich auch. Betrachte mich als deine Auftraggeberin.«

»Sehr gern, hier.« Damit schob er ihr die Kassenbons hin.

3

Der Club social de los Marineros lag an der Calle Mayor, der touristischen Hauptschlagader der Stadt. Jeder Besucher, der in den verwinkelten Gassen der Altstadt eingekauft oder gegessen hatte, kam auf dem Weg zum Amphitheater oder zum Hafen durch diese Einkaufsstraße, die einmal eine gute Adresse gewesen sein musste. Jetzt zeugten zwischen den T-Shirt-Buden, Telefonläden und Schnellrestaurants nur noch einzelne Jahrhundertwendegebäude mit aufwendiger Stuckverzierung und schmiedeeisernen Balkonen von der ehemaligen Pracht des Modernismo. Das Stadtpalais, das dem Seniorenclub wahrscheinlich irgendwann vermacht worden war, war einer dieser stummen Zeugen. Es stach wie ein stilvoller Fremdkörper aus der Fassade der Straße. Im Inneren blätterte der Glanz sichtbar. Das Palais war noch immer wunderschön erhalten, bloß abgewohnt durch die jahrelange Nutzung.

Es war fast fünf. Galicia, die Bibliothekarin, musste jeden Augenblick aus der Mittagspause zurück sein. Dann kam Dolf an seine Ausdrucke heran. Er saß im Lesesaal im ersten Stock. Ledergebundene Atlanten, nautische Handbücher und Kartenwerke stapelten sich bis unter die Decke, dazu Bände zur Geschichte der Seefahrt und der Stadt. Die Enciclopedia Europea-Americana, alle siebzig Bände. Und ein nagelneuer Computer mit Internetzugang. Dolf recherchierte nach Colchicin und zwei anderen Wirkstoffen, auf die er rasch gestoßen war.

Im Erdgeschoss des Gebäudes lagen die öffentlichen Räume, zur Straße hin das Café und die Bar, nach hinten das ehemalige Restaurant, ein verspiegelter Jugendstilsaal, der heutzutage nur noch zu den seltenen Festlichkeiten von Clubjubiläen oder Empfängen zum Nationalfeiertag genutzt wurde. Oder für den Leichenschmaus, wenn einer der socios das Zeitliche gesegnet hatte.

Der Club machte um zehn Uhr auf, doch an den Vormittagen gehörte Dolf der Lesesaal fast allein. Kaum einer der ehemaligen Hafenarbeiter, Fischer, Matrosen und Schiffsoffiziere war so früh schon auf den Beinen. Jetzt, am späten Nachmittag, kamen die Ersten. Aber den Platz am Rechner machte ihm keiner streitig.

Es gab nur ein Problem: Ausdrucke liefen über den Drucker der Clubsekretärin; Galicia war jedoch nur an drei Nachmittagen in der Woche im Club. In der übrigen Zeit war ihr winziges Büro am Eingang des Lesesaals verschlossen. Dolf konnte fast unbegrenzt surfen, recherchieren und ausdrucken. Doch abholen konnte er die Ausdrucke nur zu den Öffnungszeiten des Büros.

Die Tür wurde aufgerissen. Ein schmales Männchen mit einer spiegelnden Halbglatze kam grinsend heran. »Wusste ich doch, dass ich dich hier finde, hombre. Hängst vor der Glotze wie mein Enkel. Wir haben unten ein Spielchen laufen, was sagst du, bist du dabei?«

Es war Jaime, ein ehemaliger Hafenmeister, der Dolf damals in den Club eingeführt und für ihn gebürgt hatte. Jaime und er hatten neben der kargen Rente noch anderes gemeinsam. Beide waren sie geschieden, beide tranken sie gern, beide waren sie enttäuscht vom Leben. Wann immer Dolf abends im Club social auftauchte, war Jaime da. Und normalerweise nahmen sie dann zusammen ein Glas. Oder spielten Karten. In der öffentlich zugänglichen Bar neben dem Eingangsportal waren Gäste willkommen.

Am liebsten spielten die Männer Ronda. Dolf hatte rasch herausgefunden, dass es eine Art Tarock war, bei dem man reizte wie beim Skat. Klar musste Dolf sich an die spanischen Spielkarten gewöhnen, die keine Farben und Symbole hatten, sondern stilisierte Schwerter, Kelche, Münzen und Knüttel. Und an die Tatsache, dass die Spanier linksherum spielten, also gegen den Uhrzeigersinn.

Dolf tarockte bestimmt nicht schlecht, er hatte das Spiel von bayerischen Zimmerleuten gelernt, die auf ihrer Walz oft auf den großen Hamburger Werften Station machten. Doch gegen diese alten Haudegen von Zockern im Club verlor er normalerweise. Das machte ihn rasch beliebt.

»Ein andermal, amigo mío. Ich hab noch was zu erledigen.« Dolf klopfte auf den Hefter, der in einem Leinenbeutel auf dem Computertisch lag.

»Komm, stell dich nicht an. Was hast du schon groß zu tun?«

»Eine Gefälligkeit, für eine Freundin meiner Schwiegertochter.«

»Hübsch?« Jaime war von Berufs wegen neugierig.

»Die Tochter des Apothekers von der Plaza de los Castellitos. Kennst du sie?«

»Deren Mann im letzten Winter gestorben ist?«

»Es macht ihr noch immer zu schaffen.«

»So, so.« Jaime stutzte. Aber nur für einen Moment. »Bezahlt sie dich wenigstens?« Er grinste schon wieder verschmitzt.

»Na, für eure ronda wird es wohl reichen.« Sie spielten nur um Centbeträge, einen Viertelcent pro Punkt. In all den Jahren, seit er Jaime kannte, hatte Dolf nicht mehr als ein paar Euros verloren.

»Also ist für heute wirklich nichts zu machen?«

»Heute nicht, seid mir nicht böse.«

»Pues nada, wird sich schon ein anderer finden. Hasta luego.« Damit ging er wieder.

»Hasta la próxima.«

Dolf sah seine Spiegelung im Bildschirm, der dunkel geworden war. Er zögerte einen Moment, bevor er die Tastatur anrührte, um den Computer wieder zum Leben zu erwecken. Wollte er wirklich noch mehr über die Wirkungen und Nebenwirkungen der Pflanzengifte lesen? Noch mehr abscheuliche Fotos ansehen?

Galicia schien sich zu verspäten. Er würde seine Ausdrucke an einem anderen Tag abholen.

Die Akte gab nicht so viel her, wie Dolf gehofft hatte. Am Samstagmorgen war der Tote Tomás Martínez Hidalgo, zweiundvierzig Jahre alt, von seinem Schwiegervater, Carlos Juan Sánchez Banastre, dem Besitzer der Apotheke in der N° 9, C/Puerta de Murcia, gefunden worden.

Eingang Anruf: 10:39 h.

Dolf nahm einen tiefen Schluck aus seiner Flasche. Anscheinend hatte Carlos Sánchez fast eine Dreiviertelstunde mit der Leiche im Laden verbracht, bevor er die Nationalpolizei alarmierte.

Oder, was Dolf viel eher vermutete, er hatte zuerst noch ein paar andere Telefonate erledigt. Zum Beispiel seine Tochter Concepción informiert.

Carlos Sánchez war zugleich Besitzer des Hauses, dessen Erdgeschoss die Apotheke einnahm, Miete brauchte er also keine zu bezahlen. Das Mehrparteienhaus lag an der belebtesten Straße der Fußgängerzone. Ganz egal, wie wenig der Laden abwarf: Die Sánchez’ lebten in besten Verhältnissen. Concha war die einzige Tochter. Woher also die Geldsorgen, die Dolf aus ihren Fragen glaubte herausgehört zu haben?

Eintreffen der Polizei am Einsatzort: 11:07 h.

Inzwischen war auch Concha im Laden, klar. Anscheinend war nichts angerührt worden, so vermuteten es die Ermittlungsbeamten zumindest. Die Apotheke war bereits vorher für Kundenverkehr geschlossen geblieben.

Eintreffen der Todesermittlungsgruppe: 12:49 h.

Sie hatten den Fall des toten Schwiegersohns also ernst genug genommen, um noch vor der Mittagspause mit den Ermittlungen zu beginnen. Unter der Leitung von Inspektor Víctor L. Fuentes.

Dolf hatte den Namen schon in der Zeitung gelesen. Fuentes war einer der Handvoll Kommissare, die eine Abteilung für Gewaltverbrechen in einer mittleren Großstadt wie Cartagena üblicherweise hatte. Die meiste Zeit gab es für sie nicht wirklich viel zu tun, aber bei den ein oder zwei aufsehenerregenden Todesfällen mit überregionaler Bedeutung, die statistisch pro Jahr zu erwarten waren, wurden sie gebraucht. Dann wurden umfangreiche Mordkommissionen gebildet, und sie waren das lokale Verbindungsglied zu den Kommissaren und Polizeiermittlern, die aus der Provinzhauptstadt Murcia, eine halbe Autostunde hinter dem Küstengebirge entfernt, herüberkommen und die Leitung der Ermittlungen übernehmen würden.

Cartagena war eine Stadt mit ruhmreicher Vergangenheit in mehreren Epochen, aber mit eher bescheidener Gegenwart und ungewisser Zukunft. Der Hafenbetrieb hatte die Art von Verbrechen bestimmt, die hier aufzuklären waren: die Sittenpolizei und die Abteilung für Drogenbekämpfung und organisiertes Verbrechen, Schmuggel und Piraterie, das waren traditionell Schwerpunkte der Polizei. Schlägereien um Heuern und Huren waren früher an der Tagesordnung gewesen, die Ortspolizei hatte alle Hände voll zu tun gehabt. Aber Mord und Totschlag waren nicht häufigere Delikte als in anderen Städten. Die Abteilung für Gewalt gegen Menschen war eher kleiner als in einer vergleichbaren Stadt mit zweihunderttausend Einwohnern.

Inspektor Fuentes war nicht der stadtbekannte Superheld der Polizeitruppe. Ihn hatte es wohl einfach getroffen, weil er Bereitschaftsdienst gehabt hatte an jenem Samstagvormittag. Er hatte eine sorgfältige Ermittlung geleistet, ohne seine Zeit oder das Geld und die Energie des Staates und seiner Polizeibehörden zu verschwenden. Er war zweifelsfrei – und, soweit Dolf es beurteilen konnte, unvoreingenommen – zu dem Schluss gekommen, dass Tomás Martínez seinem Leben selbst ein Ende gesetzt hatte.

Tatsächlich war die Todesermittlung zu Beginn als ungeklärter Todesfall verbucht worden, nicht als Selbstmord. Anscheinend hatten auch Conchas Vater und die ermittelnden Polizisten es zunächst nicht für möglich gehalten, dass Tomás sich umgebracht haben könnte.

Dolf überflog das Vorsatzblatt, das die Teile der Akte aufschlüsselte.

Beteiligte Ermittlungskräfte bzw. Abteilungen (vgl. die angefügten Berichte):

– Spurenermittler/Polizeilabor

– Polizei-Fotograf

– Transportabteilung/Leichensachen

– Rechtsmedizin/Friedensrichter

Dann schlug er den eigentlichen Bericht auf, verfasst im typischen amtlichen Sprachduktus, der seltsam umständlich und altmodisch klang für eine Ermittlung, die gerade erst zwei Monate abgeschlossen war:

Cartagena, 8 de mayo

Aufgefunden wird der überprüft leblose Körper des vorbeschriebenen Tomás Martínez Hidalgo im Hinterraum (Rezeptur) des vorbeschriebenen Verkaufsladens (Apotheke Sánchez) hinter der Anrichte (Medikamentenzubereitungstisch) auf dem Boden liegend in natürlicher Haltung ohne Anzeichen körperlicher Gewalteinwirkung. Der Kopf des besagten Toten weist Richtung Fenster, die Beine sind gegen die Tür zum Verkaufsraum gewandt (vgl. beigefügte Skizze). Auf dem sonst leeren Boden des Hinterraumes finden sich ein gebrauchtes Papiertaschentuch (Asservat N° 3) und eine Büroklammer (Ass. N° 4; s. beigefügten Bericht d. Spurenermittlung).

Sie hatten alles genauestens aufgeführt, selbst Kleinigkeiten, die bei weniger gründlichen Ermittlern als Müll durchgegangen wären.

Dann kam die Beschreibung der Gefäße und Chemikalien, die sie auf dem Apothekertisch gefunden hatten, nebst ausführlicher Fotodokumentation: ein Vorratsbehälter mit Colchicin, Alkohol, Rührglas, Spatel, Trinkglas. Überall Spuren des Giftcocktails. Dolf blätterte weiter, bis er zu den Schritten kam, die Fuentes und seine Leute unternommen hatten.

Nach Inaugenscheinnahme des Auffindeortes wurden die folgenden Maßnahmen eingeleitet:

– Dokumentation der Auffindesituation (vgl. fotografischer Bericht)

– Dokumentation menschlicher Spuren (vgl. Bericht KTU)

– Abtransport des Geschädigten

– (Tatortverdacht): keine Hinweise

Das war die Suche nach Anhaltspunkten, dass der Fundort nicht zugleich der Tatort sein könnte, rief sich Dolf in Erinnerung.

– (Beteiligten Verm.): keine Hinweise.

Jeder Hinweis auf eine Beteiligung weiterer Personen, auf eine gewaltsame Auseinandersetzung, ein Handgemenge oder Ähnliches war selbstverständlich das zentrale Untersuchungsziel bei Todesermittlungen.

– Befragung des Finders (vgl. Bericht)

– Befragung der Ehefrau (vgl. Bericht)

Inspektor Fuentes schien seinen Fragenkatalog nach Handbuch abgearbeitet zu haben, fand Dolf.

– Befragung Zeugen: Señora Ernesta Núñez Otero, 87 Jahre, Witwe, Rentnerin, wohnhaft dortselbst, erster Stock. Doña Ernesta ist gehbehindert und stark sehbehindert. Keine Beobachtungen; María Callao Navarro, 23, Angestellte der Apotheke. Keine Beobachtungen.

Routiniert und wie es sich gehörte.

– Ermittlung weiterer Zeugen: o.E.

Ohne einen Handschlag zu viel.

– Abschließende Begehung des Auffindeortes mit Ermittlung sämtlicher Zugänge und Dokumentation des jew. Zustandes

– Verschluss und Versiegelung des Auffindeortes

Abschluss der Untersuchungen.

Abrücken vom Einsatzort: 18:35 h.

Und pünktlich Feierabend gemacht hatten sie auch.

Dolf überflog die anderen Teile der Akte und fand vieles von dem wieder, was er im Internet recherchiert hatte: Das Pulver in der Glasflasche war das Gift der Herbstzeitlosen. In Alkohol löste es sich nur zögerlich auf. Ohne ausreichendes Rühren oder einen Emulgator ergab sich eine leicht milchige Flüssigkeit, deren Rückstände sich im Trinkglas gefunden hatten.

In der Rechtsmedizin hatten sie in Tomás’ Blut die entsprechenden Reste von Alkohol und Pflanzengift gefunden, die zu den Spuren am Fundort passten. Außer einer Druckstelle am Hals, die zum Beispiel vom Sturz gegen den Knauf einer offenen Schublade herrühren konnte, gab es keine auffälligen Verletzungen an der Leiche, keinerlei Anzeichen für Gewalteinwirkung. Die Obduktion ergab die nach einer Vergiftung üblichen Symptome, die geschwollene Zunge, die Verfärbungen der Leber, den Harnstau, den Blutstau der zentralen Organe und die Blutleere der peripheren Muskulatur.

Eine Vergiftung mit Colchicin war kein schöner Tod, aber er brachte auch nicht die üblen Verkrampfungen mit sich, die sich durch Arsen oder Blausäure oder Cyanid einstellen, wie sie Dolf von den Internetfotos kannte. Außerdem verlor sich das Gift nach sechs bis zwölf Stunden. Es grenzte fast schon an ein Wunder, dass bei der Leicheneröffnung noch nachweisbare Spuren vorlagen. Hätte das Medikament nicht so offensichtlich auf der Anrichte gestanden, wäre wahrscheinlich niemand überhaupt auf eine Vergiftung gekommen. Der errechnete Alkoholspiegel war hoch, fast 2 Promille. Aber das allein konnte nicht die Todesursache sein. Nach den Analysen des Rechtsmediziners, nein: der Rechtsmedizinerin, Dr. Ana Cervales, musste Tomás fast einen Viertelliter, 233ml, 60-prozentigen Alkohol mit einem Teelöffel Gift darin (ca. 5600mg) geschluckt haben. Das war sehr viel und sehr unangenehm zu trinken. Aber keinesfalls übermenschlich.

Einen Moment lang versuchte Dolf sich vorzustellen, wie dieser Tod sich wohl angefühlt haben mochte: Der Alkohol ging blitzschnell ins Blut. Es war die Konzentration, die auch zur Desinfektion benutzt wurde, sie hatte die höchste Eindringtiefe, wie Dolf aus seiner Online-Recherche wusste. Das Gift machte in kleiner Dosierung gelassen, entspannt, schließlich ausgelassen und hemmungslos. Erst danach folgten die Halluzinationen, dann die Betäubungserscheinungen und die Lähmungen. So spät, dass man es kaum mitbekam. Alles in allem keine schlechte Art, den Tod zu suchen, fand Dolf. Wenn man wirklich verzweifelt war …

Dafür wiederum gab es keinen ersichtlichen Anlass. Inspektor Fuentes hatte Concha nach der ersten Befragung am Tatort noch zwei weitere Male vernommen, nach Motiven für einen Suizid geforscht und Vermutungen notiert. Aber schließlich hatte er doch in dürren Worten zusammengefasst, wovon seine Ermittlungen von Anfang an überschattet gewesen waren: Es gab kein Motiv für einen Selbstmord.

Weitere Zeugeneinvernahmen/telf. Befragungen:

– F.K., Schulfreund

– Mutter von T.M.H.

– Sancha Serrano Vázquez, Freundin der Ehegattin

– Buchprüfer Apotheke

– Gewerbeaufsichtsamt Calle Mayor, Sachbearbeiter T.

– Verband der Geschäftsleute Calle Mayor, Vorsitzender F.

– Industrie- und Handelskammer, Sachbearbeiter G. de S.

– Generalauskunft Steuerbehörde

Ein bisschen zusätzliche Mühe hatte sich Inspektor Fuentes also doch noch gemacht.

Dolf blätterte zurück. Conchas Befragung zu den letzten vierzehn Tagen vor der Tat zog sich endlos. Die Arbeit, die Familie, das tägliche Einerlei: Einkaufen, Erledigungen, der Bescheid des Finanzamtes, ein Strafzettel. Entweder Concha hatte ein extrem gutes Gedächtnis, oder sie führte irgendwelche Tagebücher. Sollte Dolf sie danach fragen?

Aktivitäten im Segelclub gab es kaum. Es war Januar, die Saison war längst vorbei. Die meisten Boote waren aus dem Wasser, waren gesäubert und winterfest gemacht worden oder hatten einen neuen Anstrich des Unterwasserschiffs erhalten. Tomás hatte mehrere solcher Jobs gemacht. Ölwechsel, Wassertanks desinfizieren, kleinere Reparaturarbeiten.

Während des vorangegangenen Sommers hatte er größere Jobs gehabt, auch das hatte Fuentes erfragt. Im Frühjahr eine Karibik-Überführung, 18 Tage; einen exklusiven Segelkurs für eine Softwarefirma aus Großbritannien; zweimal drei Tage Hochsee-Angeln.

Im Herbst hatte Tomás eine Segelyacht nach Menorca überführt, war auf einem anderen Boot zurückgekommen, nicht viel mehr als ein verlängertes Wochenende. Außerdem war er für einen befreundeten Segellehrer eingesprungen und hatte einen Segeltörn nach Ibiza begleitet. Immer wenn Tomás mit einem Boot unterwegs war, hatten Concha oder eine junge Apothekenhelferin die Nachtdienste übernommen. Vielleicht sollte er Concha nach Vorkommnissen während dieser Spätdienste befragen?

Dolf schob seine billige Lesebrille auf die Stirn und rieb sich die Augen. Auf den ersten Blick fand er nichts Auffälliges, keinen Ansatzpunkt. Alles andere wäre allerdings auch ein Wunder gewesen. Oder ein böses Armutszeugnis für die ermittelnden Polizisten. Sobald er sich wirklich an die Arbeit machte, würde er sämtliche dieser Informationen gegenprüfen müssen.

»¡Buenas tardes!«

Dolf hatte niemanden kommen hören. Der Polizeioffizier in makelloser Motorraduniform stand vor ihm wie aus dem Boden geschossen. Dolf schob den Bericht wie beiläufig in den Leinenbeutel, der ihm gerade als Aktentasche diente.

»Guten Abend, Herr Major.« Der Mann sah aus, als lege er Wert auf Titel und Dienstgrad. Dolf konnte nicht auf Anhieb sagen, ob zwei Streifen am Ärmel und drei goldene Sterne am Revers des Stehkragens tatsächlich den Rang eines Majors darstellten, aber er griff zur Vorsicht lieber zu hoch.

»Herrliche Nacht, nicht wahr?«

Dabei hatte die Dämmerung noch nicht richtig eingesetzt. »Sehr warm, ja.«

»Sie lesen?«

»Ja, Herr Major. Einen Bericht.«

»Sah mir aus wie eine Polizeiakte.«

»Mhm.« Das konnte als Eingeständnis oder Zustimmung durchgehen.

»Rechtmäßig in Ihrem Besitz?«

»Selbstverständlich.«

»Sie erlauben, dass ich das kurz prüfe?« Er streckte Dolf bereits hilfsbereit und zugleich fordernd die weiß behandschuhte Hand entgegen.

»Nein, con su permiso. Die Akte befindet sich rechtmäßig in meinem Besitz. Ich bitte Sie, mir das zu glauben. Wenn ich sonst etwas für Sie tun kann …?«

Der Offizier der Guardia civil wirkte keineswegs amüsiert. Er machte ganz den Anschein, als sei er es nicht gewohnt, dass sich Leute seinen Wünschen oder Anordnungen widersetzten. Jedenfalls schien er Widerworte nicht von Leuten zu schätzen, die in der Hierarchie weit unter ihm standen, wenig Wert auf ihre Kleidung legten und in einem Park bei einer Flasche Wein Akten auf Amtspapier lasen.

»Ärgerlich, das.«

»Bitte um Verständnis, Señor.«

»Sie sind sich bewusst, dass dieser Park nach Einbruch der Dunkelheit geschlossen ist?«

Dolf fand mindestens drei Widersprüche in diesem Satz. Wäre es eine Frage im Fernsehquiz gewesen, hätte er darüber lachen können: Der Park war kein Park, sondern ein Karree staubiger Sandwege um einen verdorrten Rasen herum. Mit vier verrosteten Drahtgeflechtbänken, die noch nie jemand benutzt hatte, der sich nicht gerade eine Flasche oder eine Spritze reinziehen wollte oder auf einen Jungen warten musste, der die narbige Grünfläche zum Kicken nutzte. Dunkel war es auch nicht. Noch vor wenigen Sekunden hatte Dolf gelesen. Den Park zu schließen war nicht möglich ohne Zaun oder Tore. Der Platz lag einfach zwischen zwei Straßen, Palmstrünke am Rand, Müll auf dem Gehweg.

Aber hier hatte Dolf es nicht mit einem gutmütigen TV-Moderator zu tun, sondern mit einer selbstgerechten Nervensäge von Zivilgardisten.

»Ich wohne hier in der Nähe.«

»Sie sind spanischer Staatsbürger?«

»Ich verfüge über eine gültige Aufenthaltserlaubnis.«

»Kann ich Ihre Papiere sehen?«

»Selbstverständlich.«

Dolf zog seinen Pass aus dem Stoffbeutel. Der Offizier nahm ihn mit spitzen Fingern entgegen, blätterte zu den Seiten mit den Stempeln der Einwanderungsbehörde, schlug Seite um Seite um mit zunehmend kritischer Miene. Vorläufige Aufenthaltserlaubnis no-residente. Zweifach. Daueraufenthaltserlaubnis residente.

Dolf lächelte vorsichtig. Seine Papiere waren in Ordnung. Seit seiner Ehe besaß er die spanische Staatsbürgerschaft, er hatte auch einen spanischen Pass. Aber für die meisten Ordnungshüter war es einfacher, sein nordisches Aussehen mit einem deutschen Pass in Einklang zu bringen: der kantige Schädel, die weißblonden Augenbrauen über den weit auseinanderstehenden wasserhellen Augen, die Blumenkohlohren. Dazu die praktische schlammgraue Allwetterjacke.

»Teskiriner?« Das war so ungefähr die spanische Aussprache von ›Tschirner‹.

»Ja. Das ist der Nachname.«

»Sie leben bereits sehr lange in unserem Land.«

»Mein halbes Leben.«

»Warum sprechen Sie unsere Sprache nicht besser?«

Was konnte Dolf darauf sagen? Er wusste, dass sein Spanisch in Ordnung war. Wenn er mit Santes oder den Seeleuten aus dem Club unterwegs war, ging er als Spanier durch. »Was du nicht mit der Muttermilch eingesogen hast, das wird dir nie zu eigen.« Es war ein spanisches Sprichwort aus Galicien, Nordspanien. Aber der Polizeioffizier kannte es nicht einmal. Wahrscheinlich war er nicht aus dem Norden. Er fingerte noch immer an Dolfs Pass herum.

»Adolf – Adolf Teskiriner.«

»So ist es.«

»Wie ›Adolf Hitler‹?« Den Vornamen konnte er völlig akzentfrei aussprechen, mit Betonung auf der ersten Silbe. Dolf war nicht wirklich überrascht: Die deutschen Nationalsozialisten hatten Franco seit seiner Machtübernahme in den 1930er Jahren umfassend unterstützt. Görings Legion Condor hatte im spanischen Bürgerkrieg die Stadt Cartagena, die sich in den Händen der republikanischen Truppen befand, vier Tage lang aus der Luft zerbombt, sie sturmreif geschossen für die spanischen Faschisten.

»Exakt. Sie erlauben?«

Dolf streckte seine Hand nach den Papieren aus. Aber noch war er nicht entlassen.

»Sie kennen das in ganz Spanien gültige Verbot, Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken, Señor?«

Konnte das sein Ernst sein? In jeder Strandbar an jedem Strand in jeder Bucht an der gesamten Mittelmeerküste wurde Alkohol bis zum Abwinken ausgeschenkt, wurden die copas gefüllt, bis der Gast »Stopp« sagte oder seine Hand über das Glas hielt. Und dieser blasierte Offizier wollte ihm weismachen, er könnte das Alkoholverbot ausgerechnet hier durchsetzen? Es war zum Lachen. Es wäre zum Lachen gewesen.

»Ja, Señor, das ist mir bekannt.«

»Wollen Sie sich in Zukunft daran halten?«

»Ich werde mir Mühe geben.«

»Muy bien.« Damit gab er Dolf seinen Pass zurück, legte grüßend die Hand an den Helm, den er die ganze Zeit nicht abgenommen hatte, und wandte sich ab.

Dolf wartete, bis der Mann um die nächstgelegene Palme gebogen war, bevor er seine Flasche ansetzte. Doch der Rotwein schmeckte plötzlich billig und schal. Dolf steckte die halbleere Flasche in ihre Papiertüte und stand auf.

Sein Lesezeichen fiel auf den Boden. Er hob es auf. Es war ein Bon, den er in seiner Jackentasche gefunden hatte. Aus einer der schicken Bars am Hafen. Erinnern konnte er sich nicht. Wahrscheinlich hatte ihn Santes auf einen Aperitif eingeladen. In Dolfs Stammlokal machten sie keine Bons. Er zog die Polizeiakte aus seiner Stofftasche, überprüfte, ob er beim hastigen Zuschlagen nicht versehentlich Fotos oder Kopien geknickt hatte. Alles war in Ordnung. Dolf legte den Bon in die Akte, am Ende des Abschnitts über Conchas Vernehmungen, und packte sie wieder weg. In der Flasche war noch Wein, doch als Dolf zum Straßenrand trottete, warf er sie auf die zum Abholen aufgestapelten schwarzen Plastiksäcke. Er brauchte jetzt etwas Stärkeres.

Und er wusste, wo er es bekam. Angel in der Algameca Bar kam nicht nur ohne Bons aus, er schrieb sogar an. Sechs Bier, zwei Rum und ein Wasser notierte er an diesem Abend auf Dolfs Deckel.

4

Trotzdem war Dolf am nächsten Morgen früh auf den Beinen.

»¿Quién es el último?«

Ein gebrechlich wirkender alter Mann mit Gehstock und Hut hob die freie Hand. Dolf bestätigte mit einem Nicken.

Die Spanier bildeten keine disziplinierte Warteschlange wie die Engländer, aber dennoch achteten sie genau auf die Reihenfolge. Sobald der Alte mit dem Stock seine churros hatte, war Dolf dran. Er wechselte die Leinentasche mit dem Polizeibericht in die Linke, um seine Geldbörse aus der Tasche zu ziehen. Bis der Lesesaal im Club aufgeschlossen wurde, hatte er noch mehr als zwei Stunden Zeit, um den Rest der Akte durchzuarbeiten.

Die spanische Küche steuerte vielleicht nicht besonders viele Köstlichkeiten zur internationalen Esskultur bei, aber ein Frühstück aus chocolatey churros gehörte nach Dolfs Überzeugung auf jeden Fall dazu. An manchen Tagen gönnte er sich das. Wahrscheinlich hatte Santes recht, und es tat ihm wirklich gut, eine Aufgabe zu haben.

Im Hinterraum der churrería schwitzten zwei Bäcker an großen Bottichen mit siedendem Fett. Dahinein schnitten sie mit groben Küchenscheren die Weizenteigwürstchen, die in einer langen Schlange aus der Teigpresse kamen, einem stabilen Stahlzylinder in einer schwenkbaren Aufhängung. Zwei fingerlange Stücke purzelten in das siedende Fett und zischten auf, bevor sie rasch hellbraun und knusprig wurden.

Harte und schweißtreibende Arbeit war das für Pedro und Jesús, die sich abwechselnd über das kochende Fett beugten – das nie alt oder gar nach Fisch roch, da war Dolf empfindlich – oder an der Kasse fuhrwerkten, Wachspapiertüten zusammendrehten und Kakaomasse abfüllten. Ihre derben Scherze gingen vor allem auf Kosten der beiden jungen Verkäuferinnen, die weiter vorn am Tresen des Ladens bedienten.