19,99 €

Mehr erfahren.

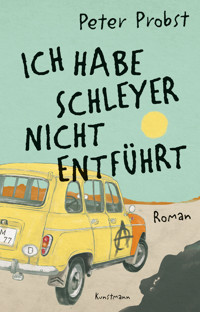

- Herausgeber: Kunstmann, A

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Endlich achtzehn! Peter Gillitzer hat riesige Erwartungen an die neue Freiheit. Aber schon seine harmlosen Partypläne werden von den Eltern durchkreuzt. Peter Probst erzählt mit großem Witz eine Generationengeschichte, in der sich die gesellschaftlichen Konflikte im Krisenjahr 1977 spiegeln. In wenigen Tagen wird Peter Gillitzer volljährig. Endlich kann er so leben, wie er will. Denkt er. Doch bereits das Geburtstagsfest im Hobbykeller scheitert, sein Vater verbietet ihm allen Ernstes, Mädchen einzuladen. Zum Glück gibt es Alternativen. Da ist ein Mann in der Nachbarschaft mit einem Haus voller Bücher, der ihm Zugang zu einer faszinierenden Welt verspricht. Zur Literatur, zu »echten« Schriftstellern. Für Peter ein Traum, den ihm der Nachbar erfüllen kann - dass der in ihn verliebt ist, wird Peter erst allmählich klar. Da sind die Mädchen, die Schwärmereien, der Sex und die Missverständnisse. Und da sind die Zweifel an den politischen Verhältnissen, gegen die Peters Freunde aktiv werden wollen. Aber, das fragt er sich, wie weit darf Widerstand gehen? Ist Gewalt gegen Sachen legitim? Sollen Revolutionäre in offenen Beziehungen leben oder doch besser enthaltsam? Irgendwann wächst ihm alles über den Kopf und er haut mit einem Freund nach Italien ab. Als die beiden zurückkommen, hat die politische Lage sich dramatisch zugespitzt. Sie geraten mitten in die Fahndung nach dem von Terroristen entführten Martin Schleyer und werden selbst verdächtigt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Peter Probst

ICH HABE SCHLEYER NICHT ENTFÜHRT

Roman

Verlag Antje Kunstmann

»Du lügst dich ja selber an!« fiel sie mir ins Wort und ließ mich nicht aus den Augen: »Alles, was du treibst, machst du bloß, weil du Angst vor dir selber hast!«

Oskar Maria Graf: Wir sind Gefangene

»Ich habe Schleyer nicht entführt« ist unter anderem von historischen Ereignissen und Begegnungen mit realen Personen inspiriert. Diese wurden ohne Anspruch auf Authentizität kreativ und künstlerisch bearbeitet, um ein eigenständiges, fiktionales Werk zu schaffen.

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

1

Im eiskalten Dezember 1976 gab es wichtigere Dinge für mich als einen halb nackten Mann, der mit zertrümmertem Schädel bei den Allacher Kiesbergen gefunden worden war. Es interessierte mich auch nicht besonders, ob er an seinen Kopfverletzungen gestorben oder erfroren war. Trotzdem konnte ich das Gerede meines Vaters über das seiner Meinung nach auf der Hand liegende Tatmotiv nicht unwidersprochen lassen.

»Papa, woher willst du wissen, dass Täter und Opfer Homosexuelle waren?«

»Warme Brüder, habe ich gesagt.«

Er knipste sein überlegenes Lächeln an. Gleich würde er einen alten Freund mit besten Verbindungen zur Münchner Kripo erfinden, der ihn unter der Hand über die Ermittlungen auf dem Laufenden hielt.

Ich drückte mich inzwischen möglichst vor den Abendessen mit der Familie. Doch heute hatte der Leberkäse zu verlockend gerochen. Ein Patient vom Land hatte ihn meinem Vater in die Praxis mitgebracht.

»Geht das überhaupt, dass ein warmer Bruder erfriert«, sagte mein Bruder Berti mit fast perfekter Unschuldsmiene.

»Dann möffte ich auch warm fein, wenn man da nicht erfiert«, sagte der kleine Sigi mit leberkäsegeblähten Backen.

»Das möchtest du ganz sicher nicht«, sagte mein Vater.

»Wieso nicht?«, sagte Berti, nur um die Eltern weiter in Verlegenheit zu bringen.

»Bitte«, sagte unsere Mutter, »können wir nicht über was anderes reden? Das ist doch nichts für den Sigi. Und für den Berti eigentlich auch nicht.«

Die beiden fragten im Chor: »Warum?«

»Weil …« Unsere Mutter wand sich.

»Weil es wider die menschliche Natur ist«, sagte unser Vater und warf seinen Serviettenring nach Sigi.

»Hör auf, wie ein Schwein zu fressen!«

»Wider die Natur?« Ich lachte höhnisch. »Es gibt Völker, bei denen sind homosexuelle Handlungen Teil der Kultur.«

»So? Und welche Völker sollen das sein?«

Um meinem Vater keinen Beleg für meine Behauptung liefern zu müssen, brachte ich die Diskussion zum Ausgangspunkt zurück.

»Ich möchte jetzt wissen, wie du draufkommst, dass das Opfer und der Täter schwul waren?«

»Schwul!«

Sigi kicherte und verschluckte sich. »Schwul!«

Mein Vater schlug mit der Hand auf den Tisch.

»Ruhe, sonst …«

Sigi verstummte.

»Ich habe einen Freund bei der Kripo«, sagte mein Vater, bemerkte, dass ich die Augen verdrehte, und änderte blitzschnell seine Strategie.

»Aber ich weiß auch so, dass sich da draußen bei den Kiesbergen, genauso wie hinter dem Haus der deutschen Kunst …«

»Haus der Kunst, ohne deutsch«, korrigierte meine Mutter ihn leise.

»Ist doch egal.«

»Ist es nicht, Beppo.«

»Ja, Herrschaftszeiten, darf ich mal ausreden? Dass sich bei den Kiesbergen für die Hitler-Autobahn …«

»Hitler?«, rief Sigi erschrocken.

»Der ist tot, schon lange«, sagte meine Mutter und streichelte beruhigend seinen Arm.

»Dass sich da draußen die 175er treffen«, vollendete mein Vater endlich seinen Satz.

»Weil du da ab und zu vorbeischaust, oder was?«

Ich glaubte nicht ernsthaft, dass mein Vater unter Homosexuellen verkehrte, ich wollte ihn nur auf die Palme bringen und sehen, wie seine Gesichtsfarbe erst kalkweiß wurde und dann über gelb zu orange und schließlich blutrot wechselte. Prompt sprang er auf und starrte mich mit seinem Raubtierblick an. Seit ich mir in solchen Momenten vorstellte, er würde dafür vor dem Spiegel üben, machten mir seine Drohgebärden keine Angst mehr.

»Was erlaubst du dir?«, schrie er.

»Ich mir? Alles. Weil du mir immer alles verboten hast.«

»Beppo, Peter, bitte!«, jammerte meine Mutter. »Könnt ihr nicht einmal friedlich bleiben beim Abendessen?«

Ich ignorierte ihren Appell und starrte zurück. Du Löwe, ich Schakal, dachte ich und bedauerte es, dass er mich nie zu schlagen versuchte. Wofür trainierte ich täglich Liegestütze, wenn ich ihm nicht zeigen konnte, wie kräftig ich geworden war? An manchen Tagen schaffte ich fast hundert Stück – na ja, sagen wir fünfundsiebzig –, bevor ich halb ohnmächtig auf meinen Flokati-Teppich sank. Aber vielleicht brauchte ich meine Muskeln irgendwann ja noch für einen ebenbürtigen Gegner. Ich beobachtete, wie mein Vater die Fäuste ballte, bis seine Finger weiß wurden, kurz in dieser Position verharrte, dann langsam lockerließ und mit einem verächtlichen »pfff« abwinkte.

Zwei Trümpfe hatte ich noch im Ärmel. Ich konnte aus einem Artikel der alternativen Stadtzeitung Blatt (meiner Lieblingslektüre) zitieren, laut dem die Diskriminierung Schwuler vor allem der Abwehr der eigenen, unterdrückten Homosexualität diente. Noch wirkungsvoller wäre es wahrscheinlich, wenn ich meinen Vater nach seinen sexuellen Erfahrungen im Krieg fragte und behauptete, ich hätte gelesen, dass Wehrmachtssoldaten, wenn kein Bordell in der Nähe war, es miteinander getrieben hätten. Darauf würde er garantiert mit Brüllen reagieren, ich konnte mit dem gern von ihm zitierten Spruch: »Mein Freund, du wirst grob, denn du bist im Unrecht« kontern und erhobenen Hauptes den Tisch verlassen. Dafür war es auch höchste Zeit, ich war vom Leberkäse pappsatt und meine Freundin Zita wartete bestimmt schon auf mich.

»Also«, sagte ich, »ich würde ja schon gern wissen …«

Ich bremste mich gerade noch rechtzeitig, bevor ich einen Riesenfehler beging. Wenn ich meinen Vater bis knapp vor dem Herzinfarkt provozierte, konnte ich das fest eingeplante Geldgeschenk zu meinem Geburtstag vergessen.

»Was?«, sagte er.

»Nichts.«

»Was würdest du gern wissen?«

»Nein, alles okay.«

»Meinst du, ich habe dein unverschämtes Grinsen nicht gesehen?«

»Ich habe an was anderes gedacht, Papa, ehrlich.«

Sein Blick war so durchdringend, dass ich befürchtete, er könne meine Gedanken lesen, nicht nur die momentanen, sondern auch die mit den vögelnden Soldaten, die ich vor zehn oder zwanzig Sekunden gedacht hatte.

»Der Leberkäse …«

Sigi würgte.

»Wehe!«, sagte mein Vater. »Wenn du jetzt spuckst …«

»Mir ist so schlecht. Mama.«

»Dann komm, schnell!«

Sigi presste die Hand auf den Mund und stürzte mit unserer Mutter aus dem Zimmer. Ich glaube, insgeheim waren alle dankbar, dass die Diskussion damit beendet war. Berti mochte grundsätzlich lieber lustige Abendessen, unsere Hausangestellte Hertha hätte sich, wenn es Geschrei gab, am liebsten unter dem Tisch verkrochen, aber da lag unsere Schäferhündin Britta. Mein Vater wirkte während der Machtkämpfe mit mir immer häufiger wie ein in die Jahre gekommener, ehemaliger Boxchampion und meine Mutter hasste Streit sowieso.

Noch elf Tage, dachte ich, dann ist der Spuk vorbei. Endlich.

In elf Tagen würde sich das Tor zur Freiheit öffnen und ich zu einem gleichberechtigten Mitglied der Gesellschaft werden. Mir gefiel die Vorstellung, dass ich dann theoretisch Zita heiraten konnte, auch wenn ich nicht so blöd sein würde, freiwillig eine Gefangenschaft mit der nächsten zu tauschen. Ich konnte wählen, sogar NPD. Das hatte ich selbstverständlich nicht vor, nicht mal aus Protest gegen meinen Vater, der erwiesenermaßen gegen die Nazis gekämpft hatte. Im Kino gab es für mich endlich keine Altersbeschränkung mehr und ich konnte mit den Fahrstunden anfangen.

»Sobald du achtzehn bist«, hatte mein Vater versprochen, »darfst du dich anmelden.«

Ich ging nicht davon aus, dass ich lange für den Führerschein brauchen würde, danach konnte ich, wann immer ich Lust hatte, einfach drauflosfahren, Richtung Süden oder Westen (der Osten und der Norden interessierten mich weniger). Die Finanzierung eines eigenen Autos war kein Problem, weil mir Schrottkarren besser gefielen als Bonzenschlitten und sich mir als Achtzehnjährigem völlig neue Verdienstmöglichkeiten eröffneten. Das stumpfsinnige Etikettieren und Einsortieren von Ware im Pasinger Kaufhaus, mit dem ich mir in den letzten Ferien ein paar Mark zum Taschengeld dazuverdient hatte, war Geschichte, ich konnte als Liedermacher in der Fußgängerzone auftreten, ohne vom Ordnungsamt verjagt zu werden, in Kneipen jobben oder als Türsteher einer Disco oder eines Bordells. Obwohl, dafür musste ich wahrscheinlich nicht nur achtzehn, sondern auch über eins achtzig groß sein. Ich war eins sechsundsiebzig.

Der Tag, an dem aus meiner Minderjährigkeit, die in meinen Ohren stets wie Minderwertigkeit geklungen hatte, eine Volljährigkeit wurde, fiel auf den Tag, an dem die Christenheit das vierte Licht entzündete und sich auf die nahe Ankunft des Herrn freute. Konnte es für meine Ankunft in der Erwachsenenwelt ein besseres Datum geben als den 4. Advent? Gut, Weihnachten vielleicht, aber das hätte ich trotz einer gewissen Sympathie für das Pathos übertrieben gefunden. Gleich am Tag darauf, einem Montag, würde ich für das viele Geld, das ich bald verdiente, auch mein erstes eigenes Bankkonto eröffnen.

»Wann sind wir denn geboren?«, würde der Bankangestellte mit einem Anflug von Herablassung in seinem Schalter-Lächeln fragen.

»Am 22. 12. 1958.«

»Oh, dann … herzlichen Glückwunsch, Herr Gillitzer. Die Stadtsparkasse München fühlt sich geehrt, Sie als Kunden begrüßen zu dürfen.«

Die Vorstellung, dass ich künftig keine Rechenschaft mehr darüber ablegen musste, wo ich hinging, wenn ich wegging, und mit wem, machte mich vor lauter Vorfreude ganz kribbelig.

»Was hast du denn so spät noch vor, Peter?«

»Schon vergessen, Papa? Das ist jetzt nur noch meine Sache.«

Sollte ich ihn überhaupt noch Papa nennen oder wie meine Mutter Beppo, um klarzustellen, dass wir von nun an auf Augenhöhe miteinander verkehrten? Besser nicht, das zog bloß wieder stundenlange Diskussionen nach sich, für die ich als Erwachsener weder Zeit noch Energie übrig hatte.

»Aber, lieber Papa«, würde ich sagen, »da du dich so für mein Leben interessierst … Ich gehe mit Zita zum Griechen und hinterher ins Milbenzentrum.«

»Ins Milbenzentrum?«

Er würde ein Gesicht machen, als wäre er im Nebenberuf Kammerjäger.

»Und hinterher pennen wir bei ihr.«

Ich sah ihn vor mir, wie er tief Luft holte, wie seine Brust sich spannte und er in Gedanken schon das Verbot samt Begründung formulierte. Da fiel ihm meine Volljährigkeit ein.

»Ah, ja, sehr schön … dann kann ich dir nur viel Spaß wünschen.«

»So ist es.«

»Aber seid vernünftig und trinkt nicht zu viel.«

Das war meine Mutter. Bei ihr war ich nachsichtiger. Die mütterliche Sorge ließ sich nicht von einem Tag auf den anderen abstellen. Sie entstammte einer tieferen Seelenschicht als die verspäteten Erziehungsversuche meines Vaters, die vor allem seiner patriarchalischen Selbstvergewisserung dienten, wie Zitas feministische Mutter Rena es kürzlich treffend formuliert hatte.

Rena Wegner und ihr Mann Lu, der eigentlich Ludwig hieß, freuten sich immer noch über meine Besuche, obwohl ihre Tochter und ich uns in den zweieinhalb Jahren, die wir zusammen waren, schon fünf Mal getrennt und wieder versöhnt hatten. Zita hasste es, wenn ihre Eltern mich an der Haustür abfingen und ins Wohnzimmer lotsten. Dort bestachen sie mich mit schwerem, rotem Wein und befragten mich zur politischen Stimmung in meiner Generation. Ihre Tochter lebe ja leider mehr in ihren Büchern als in der Wirklichkeit, deswegen seien sie auf meine Informationen angewiesen. Angefangen hatten ihre freundlichen Verhöre irgendwann im Mai mit der Frage, ob »wir jungen Leute« hinter Ulrike Meinhofs Suizid einen staatlich angeordneten Mord vermuteten. Sie wollten auch wissen, ob wir, wären wir politische Gefangene, uns einem Hungerstreik der RAF anschließen würden und ob wir nur die Gewalt gegen Personen oder auch die gegen Sachen ablehnten. Ich hatte mir zu keiner dieser Fragen groß Gedanken gemacht und antwortete, um mir keine Blöße zu geben, mit viel »einerseits« und »andererseits«. Obwohl ich nie zu einer Synthese gelangte, lobte Lu meine Begabung für das dialektische Denken und Rena erklärte, meine Generation sei so erfrischend undogmatisch, was auf völlig neue politische Ausdrucksformen hoffen lasse. Kürzlich sei sie in Bologna gewesen, berichtete sie einmal, und hätte auf der Piazza Verdi Mitglieder des Kollektivs Radio Alice kennengelernt, faszinierende, junge Menschen, die ohne professionelle Sprecher und bewusst ohne Plan sendeten. Das Ergebnis sei wunderbar spontan und unperfekt.

Zita floh, wenn ich mich von ihren Eltern schnappen ließ, in ihr Turmzimmer und schimpfte, wenn ich endlich bei ihr eintraf.

»Glaubst du, die interessieren sich einen Dreck für dich oder unsere Generation? Die wissen nur nicht mehr, was sie miteinander reden sollen. Deswegen krallen sie sich Frischfleisch und du Schlappschwanz schaffst es nicht, dich abzugrenzen.«

Ich ahnte, dass sie recht hatte, fühlte mich aber vom Interesse ihrer Eltern so geschmeichelt, dass ich widersprach. Wir gerieten uns in die Haare, keiner wollte nachgeben. Das machte Zita noch wütender und seit einigen Wochen lag die Gefahr einer sechsten Trennung in der Luft.

Doch auch das Problem mit Zitas Eltern würde sich mit dem 22. 12. 1976 erledigen. An Abenden, an denen Lu und Rena nicht unterwegs waren und womöglich schon hinter der Wohnzimmertür lauerten, konnten wir kehrtmachen und nach Untermenzing umziehen. Mein Vater hatte keine Handhabe mehr, Zita rauszuwerfen, nicht mal, wenn wir vögelten. Es sei denn, wir wurden zu laut und erschreckten Sigi, der als Neunjähriger vermutlich noch nicht zwischen Schmerzens- und Lustschreien unterscheiden konnte.

2

»Wahnsinn, nur noch zehn Tage, Peter!«

Berti zählte die Tage bis zu meinem Geburtstag ungeduldiger als die bis zu seinem eigenen, sechzehnten, in drei Monaten.

»Dann kriegst du im Supermarkt problemlos Schnaps, oder?«

»So viel ich will.«

»Kannst du mir eine Flasche Bacardi besorgen?«

»Nur eine?«

»Okay zwei. Und Zigaretten. Gitanes.«

»Eine Stange?«

»Gleich eine Stange? Okay, gut.«

»Was hast du vor?«

»Ist nur ein Vorrat für den Fall, dass die Eltern mal über Nacht wegbleiben. Dann lade ich ein paar Kumpel ein. Und Mädchen.«

»Mädchen? Welche Mädchen denn?«

»Weiß ich noch nicht. Es gibt doch auch Frauenzigaretten, oder?«

»Frauenzigaretten?«

»Kim.«

»Stimmt. Also zwei Flaschen Bacardi, eine Stange Gitanes und Kim. Wie viele Schachteln?«

»Eine. Ist ja nicht gesagt, dass wirklich Mädchen kommen und wenn, ob sie nicht lieber Männerzigaretten mögen.«

Bertis bescheidene Wünsche rührten mich angesichts der Freiheit, die ich bald genießen würde. Je näher der große Tag rückte, umso wilder wurden meine Fantasien. Ab meinem achtzehnten Geburtstag war alles möglich, weil die Verantwortung für mein Leben allein in meiner Hand lag. Es war meine Sache, ob ich etwas aus ihm machte oder es zerstörte – was nicht mein Ziel war. Riskanter als bisher wollte ich auf jeden Fall leben, Dinge ausprobieren, vor denen ich als Siebzehnjähriger noch Schiss hatte, mich auf Leute einlassen, vor denen meine Eltern mich warnten. Ich konnte zum Beispiel als einziges männliches Mitglied in eine Kommune linker, sexhungriger Frauen ziehen (wenn es so was gab und die Anzeige in den St. Pauli Nachrichten kein Schwindel war). Ich konnte mich einem Psychiater als Testperson für LSD-Experimente zur Verfügung stellen (wer war der deutsche Timothy Leary?), als Anarchist in den Untergrund gehen oder meine alpinistische Seite ausleben und mich einer Expedition zum Hindukusch anschließen.

Aber vielleicht war es schlauer, bescheiden anzufangen und mich allmählich zu steigern. Ich konnte zum Beispiel als Erstes die Schule schmeißen. Wenn ich in den Weihnachtsferien zur Überzeugung gelangte, ein Roadtrip nach Indien wäre für die Erweiterung meines zu westlich geprägten Bewusstseins förderlicher als das Abitur in Altgriechisch und Latein, konnte ich mich mit meiner eigenen Unterschrift vom Gymnasium verabschieden. Meine Eltern mussten es nicht mal erfahren. Zwar waren die Typen, die noch wochenlang nach der Rückkehr von so einer Reise müffelten und dauerbekifft vor sich hin grinsten, nicht mein Fall, aber die Tatsache, dass niemand anderer als ich darüber entscheiden konnte, ob ich mit oder ohne Schulabschluss durchs Leben ging, versetzte mich in eine Hochstimmung. Hatten eigentlich alle Schriftsteller Abitur oder konnte ich mir das öde Lernen sparen und trotzdem mit meinen Büchern berühmt werden?

Mein neues Leben sollte mit der ausgeflipptesten Party beginnen, die der Münchner Westen jemals gesehen hatte. Zu den üblichen Gestalten, die bei jedem Fest in meinem Freundeskreis aufliefen, wollte ich ein paar echte Profis einladen. Leute, die vielleicht noch im Big Apple oder im Blow Up gefeiert hatten und jetzt im Sugar Shack für Stimmung sorgten. Von diesen legendären Orten hatte ich nur gehört, genauso wie von Theo Crash, der mir als genialer Discjockey empfohlen worden war. Dass ich für Alkohol bis zum Abwinken sorgte, war selbstverständlich, einen Saal, der als beste Adresse weit und breit galt, hatte ich bereits reserviert.

Ich wollte gerade einen Freund anrufen, der einen Freund von Theo Crash kannte, da fiel mir ein, dass ein so prominenter Discjockey womöglich nicht für lau auflegte. Das hatte ich nicht bedacht. Das verdammte Geld! Obwohl ich seit einem Jahr Monat für Monat die Hälfte meines Taschengelds für die große Party zurücklegte, verschwand es auf rätselhafte Weise immer wieder aus meiner Geldkassette. Konnte es sein, dass jemand mich beklaute? Sigi womöglich, um sich Matchbox-Autos zu kaufen? Nein, das würde er nicht wagen. Und Berti war so ein Sparfuchs, dass er mir, wann immer ich pleite war, jederzeit einen Fünfziger leihen konnte. Leider hatte er die unangenehme Eigenschaft, ihn zurückzuverlangen. Übersah ich die Frist, mahnte er mich ein-, zweimal und drohte dann, mich bei unserem Vater zu verpetzen. Mir blieb keine andere Wahl, als meine Schulden regelmäßig zu begleichen. Ein anderer Geldfresser waren die während der letzten Monate veröffentlichten Scheiben gewesen. Aber ohne die Ramones, Zappa, Dylan und Bob Marley konnte ich meine ohnehin eher bescheidene Sammlung vergessen. Hätte ich doch wenigstens auf den Tonabnehmer für meine akustische Gitarre und den Miniverstärker verzichtet. Im Winter blieb in der Fußgängerzone kein Mensch bei einem Liedermacher stehen, um mit klammen Fingern ein paar Münzen in den Gitarrenkoffer zu werfen, nicht mal, wenn der Künstler erst achtzehn war und zum Blues und Rock ’n’ Roll deutsche und bayerische Texte sang.

Es widerte mich an, überhaupt einen Gedanken an die Finanzierung meiner Party verschwenden zu müssen. Geld war für mich immer schon etwas Unappetitliches gewesen, zuerst wegen meiner religiösen Erziehung (der schnöde Mammon), in letzter Zeit wegen meiner wachsenden Gegnerschaft zum Kapitalismus.

Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Das Poster mit dieser Weisheit hing seit einiger Zeit über meinem Bett, half mir aber auch nicht über die bittere Tatsache hinweg, dass ich gerade mal siebenunddreißig Mark besaß. Wenn aus der ausgeflipptesten Party des Münchner Westens kein Kindergeburtstag werden sollte, musste ich mir etwas einfallen lassen. Vielleicht brachte ich meine Großmutter, die mir an jedem Geburtstag einen Hunderter zusteckte, dazu, ihr Geschenk vorzuziehen. Dann wären es schon hundertsiebenunddreißig Mark. Und Berti hatte bei der letzten, um Monate verspäteten Rückzahlung meiner Schulden zwar erklärt, er werde mir »nie mehr im Leben« etwas leihen, andererseits wollte er bestimmt nicht riskieren, dass ich ihm im Gegenzug keinen Bacardi und keine Zigaretten besorgte. Fünfzig Mark konnte ich ihm vermutlich abknöpfen, ohne dass er zu sehr litt. Meine Klassenkameraden fanden C&A-Klamotten mindestens so peinlich wie ich, aber wenn ich den Kleidergutschein über fünfundsiebzig Mark, den ich von meinen Eltern zu erwarten hatte, mit einem Mindestgebot von fünf Mark zur Versteigerung aufrief, würden die Geschäftstüchtigen unter ihnen zuschlagen. Mit den zu erwartenden fünfzehn oder zwanzig Mark lag mein Budget bei gut zweihundert Mark. Die allerdings reichten höchstens für das Knabberzeug und die Getränke. Und auch nur, wenn ich auf den Champagner verzichtete – und damit wohl oder übel auch auf die Party-Profis aus dem Sugar Shack.

Bei realistischer Betrachtung blieb mir nichts anderes übrig, als die Ausgaben für mein Fest deutlich zu reduzieren. Nur wie? Dass sich jeder sein Gras, seinen Shit oder die Psilos selbst mitbringen musste, hatte ich bereits angekündigt, dass Theo Crash mein Discjockey war, glücklicherweise noch nicht. Also Holger. Der legte zwar bei jeder Party auf und ließ sich immer von den Mädchen bezirzen, zu softe Songs zu spielen, aber wenigstens besaß er vier Kisten voller Platten und würde mir seinen Auftritt zum Geburtstag schenken.

Wo gab es noch Einsparpotenzial?

Wann immer ich in den letzten Monaten an meine Party gedacht hatte, war vor meinem inneren Auge das von mir mit dem Anarchisten-Symbol versehene Schild Geschlossene Gesellschaft am Eingang des Pasinger Bräustüberls erschienen. Dort, in der Landsberger Straße, traten so berühmte Bands wie die Beatstones und Sahara auf, dort, so hieß es, würden Feiern regelmäßig eskalieren. Genau das war mein Ziel. Ich wollte kein normales Fest. Ich wollte die Monsterparty, am liebsten eine Orgie – auch wenn ich keine präzisen Vorstellungen hatte, wie diese aussehen sollte.

Ich zögerte noch zwei Tage, obwohl mir längst klar war, dass ich mir die Saalmiete nicht leisten konnte. Dann stornierte ich meine Reservierung im Bräustüberl. Als der Wirt merkte, dass ich den Tränen nahe war, rief er für mich im Freizeitheim Pasing einen befreundeten Sozialarbeiter an. Der lachte ihn aus.

»In acht Tagen? Du machst Witze? Die Weihnachtszeit ist bei uns seit dem Frühjahr ausgebucht. Da findest du auch nirgendwo anders mehr was.«

Zum Trost lud der Wirt mich auf eine Whisky Cola ein.

Was war mit St. Martin oder Leiden Christi? Diese Pfarrgemeinden stellten einem begrenzten Personenkreis Räume zur Verfügung und ich war immerhin ehemaliger Ministrant. Aber passten Orte, an denen Kinder auf die Beichte oder Brautleute auf eine nur durch den Tod zu beendende Ehe vorbereitet wurden, zu meiner Party?

Ich war mit meiner dritten Band nach Blood and Pain und Josephsheim, die ich Herr Brumml getauft hatte (nach der legendären Hörfunkserie mit Michl Lang und Liesl Karlstadt), in beiden Pfarreien aufgetreten. Ich kannte die Priester. Der eine tauchte bei Partys alle zehn Minuten auf, um sich über die Lautstärke oder Cola-Pfützen zu beschweren, der andere blieb lange unsichtbar, besaß aber die Witterung eines Spürhunds und machte genau dann seine Begrüßungsrunde, wenn bei Child in time das große Knutschen begann. Nachdem er endlich alle Hände geschüttelt, sich eingehend nach den Eltern erkundigt und schöne Grüße ausgerichtet hatte, war den meisten die Lust vergangen. Nein, ein Veranstaltungsraum in einer katholischen Gemeinde war keine Alternative zum Pasinger Bräustüberl.

Mein spektakuläres Geburtstagsfest wurde immer mickriger. Kein Champagner, keine prominenten Gäste, ein Discjockey auf Klassenparty-Niveau und keine Aussicht auf einen geeigneten Raum. Ich hatte gute Lust, mit ein paar Pullen Schnaps im Rucksack in eine einsame Berghütte einzubrechen und mit mir selbst zu feiern. Aber so schnell durfte ich nicht aufgeben.

3

Ich war benebelt von giftigem Rauch und damit beschäftigt, mit einem Schürhaken das müde vor sich hin glimmende Feuer in der Aschentonne am Brennen zu halten. Deswegen bemerkte ich die alte Frau Meister, die mich mit ihrem Operngucker vom Balkon aus erspäht haben musste, erst, als sie zeternd vor mir auftauchte. Als Verstärkung hatte sie Herrn Bommer, unseren Nachbarn zur Rechten, Herrn Pokorny aus dem übernächsten Haus und die kleine Babsi aus dem Doppelhaus gegenüber mitgebracht. Die war an diesem Tag nicht ganz so klein wie sonst, weil sie auf den Pumps ihrer Mutter daherstöckelte.

»Was ich gesagt habe: es sind Tiere, Tie-re!«

Herr Pokorny, der bei der polizeilichen Verkehrsüberwachung angestellt war und angeblich mit bloßem Auge Geschwindigkeitsübertretungen erkannte, übernahm es, mich zu befragen. Sein Ton war professionell.

»Ist es zutreffend, dass du Tiere verbrennst, Peter?«

Ich nickte. Wie auf ein Kommando trat Frau Meisters Gefolgschaft einige Schritte näher, um einen Blick in die Tonne zu werfen. Für eine Weile herrschte betretenes Schweigen, Herr Bommer und Herr Pokorny wechselten Blicke.

»Tatsächlich«, sagte Herr Bommer, »Tiere.«

»Jetzt müssen Sie ihn auffordern, das Feuer zu löschen«, sagte Frau Meister zu Herrn Pokorny.

»Ja«, sagte der, »lösch das Feuer besser, Peter.«

»Wieso? Es ist unser Grundstück, es ist unsere Tonne und es sind meine Tiere.«

»Wer Tiere verbrennt, verbrennt auch Menschen«, sagte Herr Bommer und presste die Lippen zusammen, um nicht loszuprusten. In unserer Straße war bekannt, dass er als Regisseur arbeitete, allerdings nicht, wo, und dass man seinen Gedanken, die als intellektuell galten, nicht immer folgen konnte.

Babsi sah ihn erschrocken an.

»Echte Menschen?«

»Nein, nein, Mädchen, das war nur ein verrutschter Scherz.«

»Jetzt mach schon, Peter«, sagte Herr Pokorny.

»Ich dachte, Sie sind bei der Verkehrspolizei, nicht bei der Feuerwehr.«

»Werd mal nicht frech, du! Los!«

Ich verschränkte die Arme und schüttelte den Kopf. Herr Pokorny sah mich ungläubig an, er hatte nicht damit gerechnet, dass der Sohn des von ihm geschätzten Augenarztes Dr. Gillitzer Widerstand gegen die Staatsgewalt leisten würde.

»Sie müssen sagen: Das ist ein Befehl.«

»Sie müssen mir nicht sagen, was ich sagen muss, Frau Meister.«

Er wurde grantig, was wohl auch dadurch verstärkt wurde, dass die Gase der brennenden Synthetikfasern und die Aschepartikel in der Luft seine Atemwege und Bindehäute mehr reizten als die der anderen Beteiligten. Welcher Polizist wollte schon bei einer Amtshandlung den Eindruck erwecken, er würde weinen.

»Ich wäre dankbar für eine kleine Interpretationshilfe«, sagte Herr Bommer zu mir, »handelt es sich eventuell um einen Ritualmord?«

»Eher um ein Tieropfer«, sagte ich.

Frau Meister schaute entsetzt zu Herrn Pokorny.

»Er hat Tieropfer gesagt, Tieropfer.«

»Ich hab’s gehört, Frau Meister.«

»Warum hast du nicht mich gefragt, ob ich das Hündchen haben will«, sagte Babsi vorwurfsvoll.

»Da ist noch ein ganzer Sack. Kannst dir gern was aussuchen.«

»Ein Müllsack voller toter Tiere!«, rief Frau Meister entsetzt. Die beiden Männer und auch Babsi hatten längst begriffen, dass die Nachbarin unter einem ihrer, sich in letzter Zeit häufenden Verwirrungszustände litt. Da sie eine liebenswerte Person war, wollte sie keiner bloßstellen. Der Verkehrspolizist drückte den Rücken durch und versuchte, sich freizuräuspern.

»Also …« Er hustete. »Alle …« Er hustete wieder und räusperte sich immer wütender.

»Alle weiteren Tiere … müssen auf andere Weise entsorgt werden. Eine derartige Belästigung der Nachbarschaft ist nicht akzeptabel.«

»Ich nehme sie«, rief Babsi.

Da kam Berti angeradelt und ließ, als er den Auflauf an unserem Gartentor sah, sein Rad fallen.

»Was macht ihr da?«

»Ein Barbecue, um die Götter freundlich zu stimmen«, sagte Herr Bommer.

»Wieso verbrennst du denn meine ganzen Viecher, Peter?«

»Das sind meine. Deine sind noch da im Sack.«

»Das sind jetzt meine«, sagte Babsi, schnappte sich den Müllsack und stöckelte davon. Berti ließ sie ziehen. Vermutlich war er froh, seine Kuscheltiere, denen häufig Beine, Schwänze, Ohren oder Augen fehlten, auf diese Weise los zu sein. So sparte er sich langwierige Verhandlungen mit unserer Mutter, die sich nur schwer von Objekten trennen konnte, die aus einer Zeit stammten, als wir noch »klein und süß« gewesen waren.

Das Problem war, dass am Boden der Blechtonne tatsächlich ein echtes Tier auf das Feuer wartete, ein totes zwar, aber eines, das meinem Bruder lange Zeit viel bedeutet hatte. Ursprünglich hatte unser Vater das präparierte Wiesel zum Geburtstag geschenkt bekommen.

»In eine gescheite Bauernstube gehört mindestens ein Gestopfter«, hatte Theo, der schreckliche Freund meines Vaters, bei der Übergabe gesagt und dazu wie bei jedem seiner schlechten Witze meckernd gelacht.

Wenn ich einen Menschen hasste, dann ihn (wieso musste er ausgerechnet wie Münchens bester Discjockey heißen?). Mein Vater hielt ihn für eine Autorität in politischen Fragen und ließ sich von seiner Hetze gegen alle Andersdenkenden anstecken. Nachdem Theo auch mich als Abweichler von der CSU-Linie identifiziert hatte, versuchte er, bei jeder Gelegenheit mit mir zu debattieren. Seine Begabung im Erfinden angeblicher Hintergrundinformationen stellte sogar meinen, auf diesem Gebiet ebenfalls sehr kreativen Vater in den Schatten. Es war sinnlos, sich auf eine Diskussion mit Theo einzulassen. Wann immer man mit einem guten Argument zu punkten glaubte, zauberte er einen anonymen Gewährsmann aus dem Hut, der es widerlegte. Deswegen bekam ich, sobald er auftauchte, Kopfschmerzen oder musste mich dringend auf eine Schulaufgabe vorbereiten.

»Das Wiesel habe ich selber geschossen, Beppo«, hatte Theo gesagt, »und speziell für dich ausstopfen lassen. Ich habe mir gedacht, deine Gäste sollen gleich merken, dass du einer bist, der noch eine Verbindung zur Scholle hat.«

»Zur Natur«, hatte meine Mutter ihn vorsichtig korrigiert. Das Präparat landete auf dem Bord über unserem Esstisch, zwei Zinnteller mussten für es weichen. Berti, damals vielleicht drei oder vier Jahre alt, behauptete, es würde uns anlachen, ich war zwar zwei Jahre älter, bekam von dem Wiesel, das in meinen Augen mordlüstern die spitzen Zähne bleckte, aber Albträume. Eine Woche lang weckte ich meine Eltern jede Nacht. Als nicht einmal die beruhigenden Worte meiner Mutter, es handle sich um ein besonders liebes Wiesel, das uns im Schlaf beschütze, gegen meine nächtlichen Panikattacken halfen, wickelte mein Vater es entnervt in Plastikfolie und räumte es in den Schrank in unserem Spielkeller.

»Vorübergehend«, sagte er und vergaß es für immer.

Berti hingegen schlich regelmäßig nach unten, packte das Wiesel aus und unterhielt sich mit ihm. Es gewann für ihn eine ähnliche Bedeutung wie wenig später für mich die Muttergottes und Franz Josef Strauß. Offenbar gab es in unserer Familie zu viele Themen, über die wir nicht offen reden konnten, dass wir auf heimliche Freunde angewiesen waren. Wie egoistisch es von mir war, Bertis langjährigen Gesprächspartner zu verbrennen, nur um Platz für meine geplante Bar zu schaffen, wurde mir erst jetzt bewusst, da das Feuer dem Wiesel bereits bedrohlich nahe kam.

In der Tonne hatte sich eine schwarz-weiße Plüschrobbe in dunkelgrauen Schlamm verwandelt, der sich mit dem Futter eines Teddys mischte, das wie Erbrochenes aussah. Dazwischen züngelten gelbliche Flämmchen. Mir blieben nur wenige Sekunden, bis Berti das Wiesel, dessen Ohren bereits aus der giftigen Masse hervorspitzten, erkennen würde. Dann würde er mir mit Sicherheit kein Geld mehr leihen und ich konnte auch meinen Notfallplan für die Party vergessen.

»Jetzt macht der Unhold auch noch seinen Hosenstall auf«, rief Frau Meister. »Herr Pokorny, tun Sie doch was!«

Der Polizist wollte etwas sagen, musste aber wieder husten. Ich tat, um ihm Zeit zu lassen, so, als hätte sich ein Knopf verhakt.

»Stopp!«, rief er endlich.

»Sie haben gesagt, ich soll das Feuer löschen.«

»Aber doch nicht so!«

»Peter, nicht! Warte!«, rief Berti.

Mein Plan schien aufzugehen. Mein Bruder war in dieser Zeit zwar wild darauf, in Text und Bild alles über Sex zu erfahren, gleichzeitig wurde sein Schamgefühl eher stärker. Beim Turnen oder Schwimmen mit der Schule sperrte er sich zum Umziehen in eine Toilette ein, wenn er Sigi oder mich nackt im Bad antraf, zog er sich schnell zurück.

»Ich hole eine Gießkanne mit Wasser.«

Kaum war er hinter dem Haus verschwunden, griff ich zum Deckel der Aschentonne und erstickte das Feuer.

4

Die Entsorgung der Kuscheltiere, des alten Kaufladens, der defekten Carrera-Rennbahn, des ramponierten Kickers und mehrerer Plastikfußbälle, die die Luft nicht mehr hielten, bedeutete keinen zeremoniellen Abschied von der Kindheit. Es ging mir nur darum, im Spielkeller, den ich von nun an Partykeller nennen wollte, Platz für mein Fest zu schaffen. Sigi lamentierte, weil er Bertis und meine alten Sachen gern ausnahmslos geerbt hätte, aber er war leicht zu bestechen. Ich versprach ihm, dass er zur Begrüßung meiner Geburtstagsgäste ein Ständchen auf der Zither zum Besten geben durfte. Außerdem würde ich alles intakte Spielzeug wie den Ruderrenner oder die Kugelbahn selbstverständlich nur in unserem Gartenpavillon zwischenlagern.

»Wie viele Zuschauer kommen?«, fragte er.

»So vierzig bis fünfzig.«

»Soll ich meine Lederhose anziehen oder eine Jeans?«

»Keine Lederhose, bitte. Und hast du auch was Modernes im Repertoire?«

»Let it be von den Beatles.«

»Na gut.«

»Um wie viel Uhr fängt mein Auftritt an?«

»Gleich um sieben.«

»Das ist zu früh. Ich möchte, dass mich alle hören.«

»Dann um halb acht.«

Er nickte zufrieden und zog sich in sein Zimmer zum Üben zurück. Sigi nahm erst seit einem Jahr Unterricht, war aber bereits beim Altennachmittag der Pfarrgemeinde und dem Konzert der Musikschule zum Vorspielen eingeladen worden. Kein anderes Kind hatte unter dem Applaus der Zuhörer mehr gestrahlt als er.

»Fünfzig Gäste in so einem kleinen Raum sind verdammt viele«, sagte Berti, der nicht ganz so musikalisch wie Sigi, dafür aber ein begabter Rechner war.

»Ich habe nachgemessen: unser Partykeller hat genau 41,4 Kubikmeter. Weil niemand kommen wird, der 2,30 Meter groß ist, und du deine Gäste nicht stapeln wirst, kannst du bei einer durchschnittlichen Größe von 1,70 Meter nur 30,6 Kubikmeter nutzen. Wenn unser Biolehrer keinen Quatsch erzählt hat, hat ein Mensch von 60 Kilogramm ein Volumen von 0,06 Kubikmetern, macht insgesamt 3,0 Kubikmeter.«

»Dann haben die Leute ja jede Menge Platz.«

»Nicht wenn sie tanzen. Wenn ein Mensch dafür eine Fläche von 3 Quadratmetern braucht, müsstest du für 50 Gäste 150 Quadratmeter haben. Unser Spiel-, Entschuldigung, Partykeller hat aber nur 18. Macht 0,36 Quadratmeter für jeden. Versuch mal, auf so kleinem Raum zu tanzen.«

»Ist doch kein Problem.«

»Wie?«

»Ich finde es sogar richtig gut«, sagte ich. »0,36 für jeden.«

Zwischenzeitlich hatte ich meine Feier ganz absagen wollen, aber die Blamage wäre zu groß gewesen. Schließlich hatte ich monatelang damit geprahlt, dass am 22. 12. die Wahnsinnsparty steigen werde. Wollte jemand Näheres erfahren, hatte ich geheimnisvoll gelächelt und versprochen, keiner, der das Glück habe, zu den Auserwählten zu gehören, werde diese Party je vergessen. Nachdem mein Plan mit dem Bräustüberl geplatzt war, fiel ich in ein tiefes Loch. Die Idee mit dem Partykeller war die Rettung. Damit war ich nicht nur alle finanziellen Sorgen los, auch der begrenzte Raum schien mir geradezu ideal zu sein. Wenn meine Gäste keine Chance hatten, beim Tanzen Abstand zu halten, würden sie früher oder später, verstärkt durch Alkohol, Drogen und den Sauerstoffmangel, sämtliche Hemmungen verlieren. Vor meinem inneren Auge blinkte im Partykeller eine rote Leuchtschrift: Orgie! Orgie! Orgie!

»Weiß du, wie viel Schweiß ein gewöhnlicher Mensch in einer Stunde beim Tanzen verliert?«, sagte Berti.

Wahrscheinlich würde er mir gleich vorrechnen, dass der Raum bei fünfzig Tänzern nach drei Stunden einen halben Meter unter Wasser stehen werde. Ich lenkte ihn damit ab, dass ich ihn fragte, ob er Lust habe, auch zu meiner Party zu kommen.

»Du willst mich dabeihaben, obwohl ich noch nicht mal sechzehn bin?«

»Ich schau, was ich für dich tun kann. Wird nicht einfach werden bei unseren Eltern.«

»Klar.«

»Aber, ich hau mich richtig für dich rein.«

»Danke.«

Er strahlte.

5

Noch sechs Tage bis zur Party. Der Keller war mit Bertis Unterstützung komplett ausgeräumt, jetzt mussten nur noch die Gäste über den Ortswechsel informiert und die Getränke bestellt werden. Von Zitas Mutter hatte ich mir einen Koffer voller selbst gebatikter Tücher geliehen, um die nackten Betonwände zu kaschieren. Ich hängte dunkelrote Folie vor die Neonröhre und heftete das erste Tuch mit doppelseitigem Klebeband an die Wand. Da hörte ich meinen Vater im Vorratskeller rumoren und mit sich selbst sprechen.

»Ja, sag einmal, wieso ist denn die bougiert?«

Ich trat in den Flur, er hielt mir eine Konservendose mit Sauerkraut entgegen.

»Schau dir das an: bougiert.«

»Ich weiß nicht, was das bedeutet, Papa.«

»Bougieren? Ausdehnen.«

»Weil man vom Kraut Blähungen kriegt?«

Er seufzte.

»Du bist doch sonst so ein Siebengescheiter, besonders wenn es um die Politik geht, und kennst nicht mal ein stinknormales, französisches Wort?«

Er klopfte auf den Deckel der Konserve.

»Die platzt fast, weil das Kraut schlecht geworden ist.«

»Hast du die noch aus dem Krieg?«

Er schaute mich an, als hätte diesmal ich in einer fremden Sprache mit ihm geredet. Seine Verwirrung hatte einen anderen Grund. Er schob mich wortlos zur Seite und ließ seinen Blick über den schummrigen Kellerraum schweifen.

»Wann habt ihr denn das gemacht?«

»Immer, wenn ihr in der Praxis wart.«

»Und was soll der Fetzen an der Wand?«

»Ich feiere hier meinen Geburtstag.«

»Deinen …? Bei uns?«

»Ich wohne genauso hier wie du.«

»Und du hältst es nicht für nötig, mich um Erlaubnis zu fragen?«

»Ich bin achtzehn. Also fast.«

Er starrte kopfschüttelnd in den leeren Keller. Plötzlich hellte seine Miene sich auf. Er lächelte friedlich und hätte, wenn ihm nicht jeder Körperkontakt unangenehm gewesen wäre, vielleicht sogar den Arm um mich gelegt.

»Weißt du, dass ich meine Volljährigkeit gar nicht habe feiern können?«

»Wieso nicht?«

»Weil mich diese Verbrecher zum Kämpfen in die Ukraine geschickt haben.«

»Da bist du zum Glück krank geworden. Bevor deine Einheit nach Stalingrad verlegt worden ist.«

»Richtig. Sonst könntest du vielleicht gar nicht feiern, mein Lieber, weil du immer noch in Abrahams Wurstkessel rumschwimmen würdest.«

Er lachte und boxte mich gegen den Arm.

Meine Mutter schrieb am Esszimmertisch Rechnungen. Diese Aufgabe hatte mein Vater ihr mit der Begründung zugeschoben, er müsse schließlich dafür sorgen, medizinisch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Sie war genauso Ärztin wie er und musste sich auch fortbilden, wäre aber nie auf die Idee gekommen, aufzubegehren.

»Stell dir vor, Traudi, unser Herr Sohn gibt sich die Ehre, seine Geburtstags …«

Wegen seiner Abneigung gegen englische Wörter stockte er vor dem Wort Party.

»Seine Geburtstagsfeier bei uns im Spielkeller zu veranstalten.«

»Im Partykeller«, verbesserte ich ihn.

Meine Mutter schenkte mir ein warmes Lächeln.

»Peter, du weißt nicht, wie glücklich du uns damit machst. Wir haben schon befürchtet, du feierst in diesem Bräustüberl, wo die Rauschgiftsüchtigen hingehen.«

Ich winkte ab.

»Daheim ist es immer noch am schönsten.«

»Dann spendieren wir ihm aber schon ein paar Träger Limo, gell Beppo, und Erdnussflips?«

»Ja, freilich.«

»Wie lieb von euch. Danke.«

Mein Vater lächelte geschmeichelt.

»Und weißt du was, Traudi? Zur Feier des Tages lassen wir ihn und seine Freunde in Ruhe und gehen schön essen. Was hältst du davon?«

»Gute Idee.«

»Ich sage Theo Bescheid.«

Ich glaubte zu sehen, dass das Gesicht meiner Mutter sich für einen Moment verfinsterte.

»Dann frage ich meine Mutter, ob sie auch Lust hat.«

»Deine gespinnerte Mutter und Theo, was soll denn das für eine Kombination sein?«

Ich räusperte mich.

»Meine Party ist aber sicher nicht um zehn Uhr vorbei.«

»Dann fang halt früher an. Um fünf.«

»Papa, wir sind keine Kinder mehr. Wieso gönnt ihr euch nicht mal was und bleibt über Nacht weg? Und Hertha hat einen Tag später sowieso Weihnachtsurlaub. Der könntet ihr freigeben. Sigi kann bei der Oma übernachten.«

Mein Vater lachte spöttisch.

»Papa, bitte, ich werde nur einmal volljährig.«

»Bis vor drei Jahren wärst du das erst mit einundzwanzig geworden – was auch noch zu früh war bei einer Jugend, die nichts erlebt hat.«

Wir hatten schon öfter wegen der Absenkung des Volljährigkeitsalters von einundzwanzig auf achtzehn Jahre gestritten und ich mich über seine höchstwahrscheinlich erfundenen, wissenschaftlichen Studien zur fehlenden geistigen Reife der aktuellen Generation geärgert. Aber jetzt durfte ich mich nicht provozieren lassen.

»Ihr kennt doch den Würmblick.«

Meine Mutter errötete wie ein kleines Mädchen. Das kleine Hotel war dafür bekannt, dass dort Paare nächtigten, die nicht immer verheiratet waren.

»Es wäre wie ein Kurzurlaub für euch. Den habt ihr euch doch verdient mit eurer vielen Arbeit.«

Meine Mutter lächelte meinem Vater für ihre Verhältnisse verführerisch zu. Er hingegen machte ein Gesicht, als wäre ich ein Bankberater, der ihm eine hochriskante Anlage aufzuschwatzen versucht.

»Du willst uns doch nur loshaben, damit ihr hier die Sau rauslassen könnt.«

»Überhaupt nicht. Ich möchte nur, dass ihr zu eurem Schlaf kommt.«

»Beppo«, sagte meine Mutter in einem Ton, der ein randalierendes Kind beruhigt hätte. »Ich verstehe es, dass er seine Gäste an so einem besonderen Tag nicht um zehn Uhr rauswerfen will. Und im Würmblick soll es eine gepflegte, gutbürgerliche Küche geben. Wir könnten es uns mal richtig nett machen.«

Ich konnte mich nicht erinnern, wann meine Eltern zuletzt eine Nacht ohne Kinder im Nebenzimmer verbracht hatten. Vielleicht klang das bärenhafte Brummen meines Vaters deswegen überraschend versöhnlich.

»Wen willst du denn einladen zu deiner … Party?«

Was ging ihn das an? Als Erwachsener musste ich meine Gästeliste nicht mehr vorher absegnen lassen.

Bleib ganz ruhig, sagte ich zu mir, du hast ihn doch fast so weit. Ich nannte die Namen einiger Klassenkameraden, deren Eltern ihm vom Sonntagsgottesdienst oder dem Volkstanz im Obermenzinger Pfarrheim her bekannt waren.

»Dieser Martin kommt nicht?«

»Ich kenne keinen Martin.«

Meine Mutter seufzte.

»Er meint Markus.«

»Ja, Markus, sag ich doch.«

Mein Vater hatte die fixe Idee, der schlechte Einfluss dieses Freundes wäre an allem schuld, was ihm an meiner Entwicklung nicht passte. Wäre Markus nicht in meiner Klasse und seine Mutter kein relativ prominentes SPD-Mitglied, würde ich für den Numerus clausus in Medizin büffeln, um mal seine Praxis zu übernehmen, als Mitglied der Schüler Union tapfer dem Zeitgeist trotzen und vorehelichen Sex ablehnen.

»Nein, Markus kommt nicht«, log ich. »Er fährt nach Berlin zu seinem Bruder.«

»Das passt zu ihm«, sagte mein Vater, »nach Berlin.«

»Also, ich stelle mir das romantisch vor im Würmblick«, sagte meine Mutter. »Wenn wir da morgens aus dem Fenster schauen, sehen wir die Würm. Und die schneebedeckten Weiden am Ufer, wenn’s bis dahin noch schneit.«

»Und wenn wir ein Zimmer hintenraus kriegen.«

Für einen Augenblick trafen sich mein und der Blick meiner Mutter. Wir hatten ihn tatsächlich gemeinsam erweicht. Ich musste mich beherrschen, mir meinen Triumph nicht anmerken zu lassen.

»Dann ist das unser Geschenk zu deiner Volljährigkeit«, sagte mein Vater feierlich. »Aber, wehe, ihr benehmt euch nicht anständig. Dann war das die letzte … Party in meinem Haus.«

»Danke, Papa, danke! Wir sind vernünftig, du kannst dich drauf verlassen.«

Ich hätte ihn am liebsten umarmt, aber das mochte er ja nicht.

Doch ich freute mich zu früh.

Erst glaubte ich, mich verhört zu haben. Er schob die drei Wörter wie eine Fußnote der Ordnung halber hinterher – und zerstörte auf einen Schlag alles.

»Aber keine Weiber.«

»Mädchen«, korrigierte meine Mutter ihn.

»Wir wollen ja nicht, dass das Ganze aus dem Ruder läuft.«

Seine Begründung hörte ich fast nicht mehr, so laut rauschte das Blut in meinen Ohren.

»Keine Mädchen?«

»Ist unsere einzige Bedingung.«

Ich glaube nicht, dass ich ihn jemals zuvor so angebrüllt habe.

»Ich – soll – meinen – 18. Geburtstag – ohne Mädchen feiern? Wie stellst du dir das vor? Soll ich Zita sagen, tut mir leid, du musst draußen bleiben? Und Sanne und Gabi und Anne? Soll ich mich vor der ganzen Schule und allen meinen anderen Freunden blamieren? Ich werde achtzehn, Papa, achtzehn!«

Mein Vater sah mich ungerührt an. Da er Wutausbrüche von sich selbst gut kannte, beeindruckte ihn mein Geschrei nicht.

»Das ist nicht dein Ernst. Das kannst du nicht machen!«

»O doch, das kann ich. Sagt dir das Wort Hausrecht etwas?«

»Du bist wirklich das übelste Spießer-Arschloch, das mir je begegnet ist.«

»Mein Freund, du wirst grob …«

Meine Mutter blickte panisch zwischen uns beiden hin und her.

»Warum lädst du deine Freundinnen nicht nachmittags zum Kaffee ein, Peter? Ich backe auch deinen Lieblingskuchen, wie früher.«

»Ich scheiß auf deinen Kuchen und auf meine Party auch.«

»Du kannst es dir ja noch mal überlegen«, sagte mein Vater. »Übrigens bist du mit Gassigehen dran.«

6

Britta wusste nicht, wie ihr geschah. Ich zerrte sie am Halsband hinter mir her und ließ ihr keine Zeit, an Zaunpfosten, Autoreifen und Telefonmasten zu schnüffeln. Wie ein zum Äußersten entschlossener Soldat auf dem Weg an die Front marschierte ich stur geradeaus und ignorierte ihr Sträuben an den gewohnten Haltepunkten. Als ich auch noch unsere übliche Route verließ, begann Britta jämmerlich zu winseln.

In meinem Kopf hämmerte nur ein Wort: Rache, Rache, Rache. Rache für die Zerstörung meines Party-Traums, Rache für die Blamage vor meinen Freunden, Rache für die Demütigung. Wenn ich mich jetzt nicht rächte, konnte ich mich auch gleich aufgeben und zum Abziehbild meines Vaters werden. Zu einem selbstzufriedenen Mann, für den es keine schönere Feier gab als eine mit zwei, drei Freunden in seiner Pseudo-Bauernstube, der Franz Josef Strauß abgöttisch verehrte und mit einer duldsamen Frau glücklich war. Die Vorstellung war ein Horror, zumal die Kopie niemals an das Original heranreichen würde. Die Patienten in meiner Praxis würden sagen: »Der junge Dr. Gillitzer ist kein schlechter Augenarzt, aber der alte war schon ein anderes Kaliber.«

Der Pfarrer würde sich zwar über meinen regelmäßigen Kirchgang freuen, aber die tiefe Frömmigkeit meines Vaters vermissen. Und meine Freunde würden mir irgendwann gestehen, dass es in meinem Elternhaus zünftiger zugegangen sei. Wenn ich eine Chance auf ein eigenes Leben haben wollte, musste ich mich wehren, davon war ich fest überzeugt. Ich musste meinem Vater etwas zufügen, was ihm wirklich wehtat. Zum Glück kannte ich seinen verletzlichsten Punkt. Gut, noch schlimmer wäre es für ihn gewesen, wenn er meine Mutter oder einen meiner Brüder verlor. Aber gleich nach ihnen kam Britta. Wenn er sie nicht mehr kraulen, tätscheln, ihr nicht mehr »Platz!«, »Sitz!« oder »Aus!« befehlen konnte, würde er leiden wie lange nicht mehr und für seine Gemeinheit büßen – und hoffentlich endlich begreifen, dass ich nicht sein Eigentum war.

»Hausrecht! Keine Weiber! Der hat sie doch nicht mehr alle!«, schrie ich und Britta zitterte vor Angst.

Wir erreichten den See, der an diesem Tag spiegelglatt war. Die Büsche am anderen Ufer hatte ein Eisregen in gläserne Skulpturen verwandelt. Selbst das Rauschen des Verkehrs auf der nahen Autobahn schien in gefrorenen Fetzen herüberzuwehen. Auf einmal passierte etwas Seltsames. Ich spürte, wie meine Wut nachließ und ich gleichzeitig innerlich so starr und kalt wurde wie die Landschaft um mich herum. So mussten sich Killer fühlen. Herz aus Glas hieß ein Film, der gerade in die Kinos kam. Ich wusste nichts über den Inhalt, aber der Titel passte perfekt zu meinem Zustand. Britta blickte mich flehend an und fiepte, aber sie konnte mich nicht rühren.

»Sitz!«

Die Hündin, die sonst nur nach mehrmaligen, lauter werdenden Kommandos reagierte, folgte augenblicklich. Ich beugte mich zu ihr hinunter. »Hör zu: Dir passiert nichts. Du kommst nur in eine andere Familie und kriegst ein neues Herrchen, das nicht so ein Arschloch ist wie dein altes.«

Ich band ihre Leine an einem Verkehrszeichen fest und suchte, ohne mich noch einmal umzublicken, schnell das Weite. Ihr Winseln und Jaulen waren trotzdem noch lange zu hören. Dann lief ich kreuz und quer durch Allach, Untermenzing, Obermenzing. Das Seltsame war, ich kam, obwohl ich absichtlich mir unbekannte Seitenstraßen wählte, meinem Elternhaus immer näher. Als gäbe es von dort kein Entkommen. Aber es lag wohl eher daran, dass die Luft mit jeder Minute eisiger wurde. Mein Elternhaus mochte die Hölle sein, aber wenigstens war es wie diese gut geheizt.

7

Später vermutete ich, dass er absichtlich nicht gebremst hatte, aber da traute ich ihm schon alles zu. Ich lief auf dem Bürgersteig an seinem Grundstück vorbei, als er in die Einfahrt einbog. Wir hatten kurz Blickkontakt, ich verstand ihn so, dass er abbremsen und mich durchlassen wollte. Im nächsten Moment erwischte mich die Stoßstange seines Buckelvolvos am Bein, ich stürzte, konnte mich aber gleich wieder hochrappeln. Er sprang aus dem Wagen.

»Mensch Junge, ich habe gedacht, du bleibst stehen. Hast du dir wehgetan?«

Ich betastete mein schmerzendes Knie und schüttelte den Kopf.

»Du zitterst ja.«

»Nur weil ich schon länger draußen bin.«

»Komm rein, ich mache dir einen Tee.«

Ich kannte den Mann vom Sehen. Wenn ich zum Schulbus ging, stand er manchmal in der Einfahrt und wir grüßten uns mit einem stummen Nicken. Zwei- oder dreimal, als ich Britta ausgeführt hatte, hatte ich den Eindruck gehabt, dass er mir von einem Fenster im ersten Stock aus hinterherblickte, aber vielleicht mochte er nur Schäferhunde. Jetzt, da ich ihn zum ersten Mal aus der Nähe sah, fand ich ihn nicht besonders sympathisch, sein einladendes Lächeln kam mir leicht künstlich vor, seine schwarze Kleidung – Rollkragenpulli, Stoffhose, bodenlanger Wollmantel – gewollt. Trotzdem ließ ich mich einladen.

Das Haus mit seinem flachen Walmdach, den hohen Fenstern und den Säulen links und rechts des Eingangs war im Viertel als Italiener-Villa bekannt. In den letzten zehn Jahren hatte es drei Besitzerwechsel gegeben. Mein Vater vertrat die Ansicht, es sei die Architektur, die dazu führe, dass die Leute sich auf Dauer nicht wohlfühlten.

»Dann fühlen sich die Italiener, die in solchen Häusern wohnen, alle nicht wohl?«

»Die schon«, hatte er mir entgegnet, »weil ihre Häuser zu Italien passen, nicht zu Untermenzing.«

»Die Straße liegt aber schon in Obermenzing«, hatte Berti angemerkt.

Der Mann führte mich in einen Raum, der fast das gesamte Erdgeschoss einnahm. Ich vermutete, dass die Wände zwischen Küche, Ess- und Wohnzimmer entfernt worden waren, vielleicht schon von einem der vorherigen Eigentümer.

»Setz dich«, sagte er und deutete auf eine moosgrüne, an den Kanten leicht zerschlissene Sofalandschaft.

»Earl Grey magst du?«

»Äh, ich mag eigentlich alles.«

Während er in der offenen Küche hantierte, deren Stil und Ausstattung mich ein wenig an den Film Mon oncle von Jacques Tati erinnerte, schaute ich mich um. Bis auf die Fensterfront nach Süden gab es keine Wand, an der nicht Bücherregale bis zur Decke reichten. Dazwischen hingen Drucke mit asiatischen Schriftzeichen, neben einer Yuccapalme stand der verrückteste Fernseher, den ich je gesehen hatte. Er war orangefarben und sah wie der Helm eines Tiefseetauchers aus.