Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

Anno 1548 – Reichstag in Augsburg. Der erste Religionskrieg auf deutschem Boden ist beendet. Karl V. hat die Anhänger der Reformation in die Schranken verwiesen. Nur der abgesetzte sächsische Kurfürst Johann Friedrich trotzt dem Kaiser sogar noch in der Gefangenschaft. Sein ehemaliger Jagdhelfer sucht derweil in der Maske des Bärenführers Barnabas unter den kaiserlichen Landsknechten nach dem Mörder seiner Familie und muss schmerzhaft erkennen, wie wenig Wahrheit und Gerechtigkeit im Machtspiel der Großen zählen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

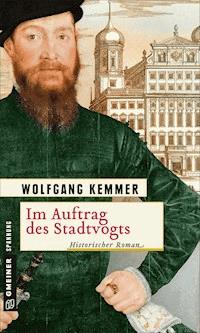

Wolfgang Kemmer

Im Auftrag des Stadtvogts

Historischer Roman

Impressum

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Sherlocks Geist (2015)

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucas_Cranach_d.J._-_Männliches_Bildnis,_1564_(Kunsthistorisches_Museum).jpg; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Merian_Sueviae_027.jpg

ISBN 978-3-8392-5504-9

Widmung

Für Dorothee

Zitat

»Die Rache ist mein; ich will vergelten. Zu seiner Zeit soll ihr Fuß gleiten; denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe, und was über sie kommen soll, eilt herzu.«

(Aus dem Buch Mose, Kapitel 32, Vers 35)

Prolog

Am 24. April 1547 besiegte der katholische Kaiser Karl V. aus dem Hause Habsburg mit einem zusammengewürfelten Heer von Spaniern, Niederländern, ungarischen Husaren, Italienern und deutschen Landsknechten in der Schlacht bei Mühlberg an der Elbe die zahlenmäßig stark unterlegenen Truppen des Schmalkaldischen Bundes, in welchem sich die protestantisch gesinnten Landesfürsten und Städte zur Wahrung ihrer religiösen Ziele zusammengeschlossen hatten. Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen wurde gefangen genommen, Landgraf Philipp von Hessen ergab sich dem Kaiser einige Zeit später in Halle durch Fußfall. Damit waren die Häupter der Bewegung unterworfen und der erste Religionskrieg auf deutschem Boden so gut wie beendet. Während der Kaiser unter ausreichender Bedeckung mit dem gefangenen sächsischen Kurfürsten langsam gen Wittenberg zog, wo die endgültige Kapitulation unterzeichnet werden sollte, hinterließ die plündernd und brandschatzend durchs Land ziehende Vorhut unter dem spanischen Herzog Alba eine Spur des Schreckens.

Am Vorabend des 1. Mai erreichte sie ein Waldschlösschen im Thüringischen, welches sich der jagdbegeisterte Kurfürst hatte erbauen lassen. Herzog Alba, seine hohen Offiziere und die übrige Gefolgschaft bezogen die großzügig ausgestatteten Gemächer Johann Friedrichs, die hauptsächlich aus Spaniern gebildeten Kerntruppen wurden im nahe gelegenen Dörfchen Trockenborn einquartiert. Das ebenfalls zur Vorhut gehörende deutsche Landsknechtsfähnlein unter seinem Hauptmann Lazarus von Schwendi dagegen musste in einem etwa eine Viertelstunde entfernt gelegenen Gehölz lagern. Eine Maßnahme, welche den Unmut unter den ihrem spanischen Heerführer ohnehin nicht sonderlich wohlgesonnenen Landsknechten schürte. Zumal der finstere Herzog jegliche Art von Maifeiern als heidnisches Brauchtum strengstens untersagt hatte.

Mit finsteren Mienen saßen die Männer in ihren Rotten an den Feuern und murrten über die Verbündeten, welche unmittelbar nach der Ankunft in Trockenborn den erst kurz zuvor von den Dorfbewohnern aufgestellten Maibaum gefällt hatten. Während die Müdigkeit bei den meisten dazu führte, die Gemüter bald wieder zu besänftigen, heizte an einem der Feuer der Rottenführer die Stimmung an, indem er ein Fässchen Branntwein kreisen ließ und wilde Reden schwang.

»Teufel noch eins, ich sag euch jetzt was«, krakeelte er, »ich will ab heute kanonenkugeldicke Hühnereier scheißen, wenn das nicht die verdammt noch mal größte Schlacht war, die je auf dieser elenden Welt geschlagen wurde. Und wir waren dabei auf der richtigen Seite!«

Das Lagerfeuer loderte hoch, als er mit einem Ast darin herumstocherte, die wild tanzenden Flammen verschafften seinen markigen Worten die richtige Untermalung. Seine Untergebenen sahen ihn überrascht an.

»Davon merkt man herzlich wenig!«

»Willst du uns verulken, Hermann?«

Der Rottmeister brachte das aufkommende Gemurmel mit einer herrischen Handbewegung zum Schweigen.

»Was meinst du mit der richtigen Seite, Oheim?«, wagte ein halb im Schatten sitzendes Bürschchen mit dünner Stimme in die Stille hinein zu fragen. »Ich dachte immer, du wärst auch im Herzen ein Lutherischer.«

Der Angesprochene sah zu ihm hin. Überraschung, Ärger, schließlich Belustigung huschten in schnellem Wechsel über sein narbenübersätes Gesicht. »Mein lieber Richard«, schnarrte er, »du enttäuschst mich doch sehr. Von den übrigen Eseln habe ich ja nichts anderes erwartet …«

»Hehe!«

»Pass auf!«

Ein kurzer Blick ließ die Proteste verstummen.

»Aber du bist von meinem Blut«, fuhr er fort, »einer von Pferrsheim, dir hätte ich mehr zugetraut. Da sollte selbst ein Gelbschnabel wie du schon wissen, dass die richtige Seite immer die des Siegers ist. Und lutherisch oder nicht, wir gehören zu den Siegern, das allein zählt. Oder etwa nicht?«

Er sah herausfordernd in die Runde.

Zögerndes Gemurmel der Zustimmung ließ sich vernehmen.

»Was hilft mir der Luther, wenn ich nichts zu fressen hab oder ein Kaiserlicher mir den Spieß in den Wanst rammt! Außerdem ist der Luther schon mehr als ein Jahr unter der Erde, und die hochgestochenen Streitereien der großen Herren und Gelehrten gehen mir am Arsch vorbei. Die schert’s doch keinen Hundsfurz, wo unsereins bleibt.«

Das zustimmende Gemurmel wurde lauter. Er hob die Hand zum Zeichen, dass er noch nicht fertig war.

»Aber umso mehr stößt es mir jetzt verdammt übel auf, dass wir in diesem gottverfluchten Gehölz liegen müssen, während die Welschen im Dorf hausen, ein ordentliches Dach überm Kopf haben, was Tüchtiges zu beißen und am End gar noch ein paar dralle junge Weiber zum Drübersteigen!«

Aus dem Gemurmel waren nun Ärger und Unzufriedenheit wieder deutlich herauszuhören.

»Was, frag ich euch, was haben die denn mehr geleistet als wir? Nur weil ein paar Spanier wie die Ratten durch die Elbe geschwommen sind und diese lächerliche Brücke gebaut haben, müssen sie nicht glauben, sie wären was Bessres!«

»Haha, wie die Ratten!«

»Lächerlich, jawohl!«

»Allein hätten die Welschen es doch nie geschafft, die Schmalkaldischen zu schlagen.«

»Nein, niemals nicht!«

»Weiß Gott nicht!«

»Und war es etwa ein Welscher, dem sich der dicke Brezenbauch am Ende ergeben hat?«, bohrte Hermann nach.

»Nein, gewiss nicht!«

»Nein, dem von Trotha!«

»Richtig, einer unserer Ritter war es. Und deshalb sag ich euch: Uns gebührt mindestens genauso großer Verdienst am Sieg!«

Das Gemurmel schwoll weiter an, sodass auch die müden Landsknechtrotten an den umliegenden Feuern wieder aufmerksam wurden.

Der Vernarbte ließ seine Blicke schweifen und hob warnend den Zeigefinger an die Lippen. Erst als er sicher war, dass kein Ungebetener zuhörte, redete er weiter: »Der Kaiser ist auch nur ein Welscher und wird uns gewiss nicht zu unserem Recht verhelfen. Außerdem ist er eh nicht hier, weil er es vorgezogen hat, sich mit dem sächsischen Fettsack abzuschleppen, statt ihm sofort den Garaus zu machen. Und sein nobler Herzog denkt ja nicht mal dran, den eigenen Ranzen zu füllen, so rappeldürr, wie der ausschaut. Soll er meinetwegen im Schloss hausen mit den anderen hohen Herren, damit er sich sein hochwohlgeborenes Gerippe nicht verkühlt.« Er hatte die letzten Sätze sehr ruhig vorgetragen, nun wurde sein Ton wieder leidenschaftlicher: »Aber warum, frag ich euch, warum soll es den gemeinen Welschen und sogar ihren verlausten Fußknechten besser gehen als uns?«

»Ja, warum?«, erscholl es wie aus einem Mund.

Wieder wandten sich ihnen einige Gesichter von den umliegenden Feuern zu.

Der Vernarbte grinste und wartete, bis sie sich wieder abgewandt hatten. Dann sagte er leise: »Und deshalb gehen wir jetzt und holen uns, was uns zusteht.«

»Ja!«, riefen diesmal nur zwei beherzte Stimmen, die anderen schien diese Konsequenz ihres Rottenführers eher zu erschrecken.

»Aber was wird der Hauptmann dazu sagen?«, verlieh Richards dünne Stimme ihren Zweifeln Ausdruck.

Für einen Moment herrschte Stille, in der alle ratlos auf den Vernarbten starrten, der immer noch mit dem Ast in der Hand in ihrer Mitte am Feuer stand.

»Nichts wird er dazu sagen«, zischte er. »Nichts, weil wir ihn gar nicht erst um seine Meinung fragen werden.«

»Aber Hermann …«

»Wer nicht mittun will, mag getrost hier bleiben«, bestimmte er. »Nur sollte er das Maul halten, sonst könnte es sein, dass er es nie wieder aufsperrt.«

»Aber wie willst du es machen? Wie mit den welschen Posten verfahren?«, gab einer zu bedenken.

»Verfahren?« Der Vernarbte lachte auf. »Verfahren will ich gar nicht mit ihnen. Die werden ebenso wenig davon mitkriegen wie der Hauptmann. Wir schleichen uns durch den Wald zum Dorf und schauen, was es dort zu holen gibt. Und dann nehmen wir es uns, so einfach ist das!« Er stieß den Ast in die Flammen. »Wer kommt mit?«

Alle außer dem schmächtigen Richard meldeten sich. Als er sah, dass er der Einzige war, der nicht den Arm gehoben hatte, rief er mit seiner dünnen Stimme: »Einer von uns sollte beim Feuer bleiben.«

»Richtig«, sagte der Vernarbte. »Du bist ja doch ein kluger Junge. Wenigstens daran erkennt man die Verwandtschaft mit mir.« Er grinste. »Und deshalb möchte ich auf dich an meiner Seite auch nur ungern verzichten. Siegbert mag hier bleiben!«

Der Betroffene wollte protestieren, doch der Vernarbte brachte ihn mit einem vielsagenden Blick und einer herrischen Handbewegung zum Schweigen. »Es soll zu deinem Schaden nicht sein, Siegbert. Wir bringen dir was Schönes mit. Verlass dich drauf.« Er trat hin zu dem Mann, klopfte ihm auf die Schulter und flüsterte ihm dabei etwas ins Ohr. Dann wandte er sich wieder an die Übrigen. »Wir nehmen nur die kurzen Waffen mit und gehen erst, wenn die Feuer weiter heruntergebrannt sind und die anderen schlafen.«

Die Männer nickten. Bis auf Siegbert, der am Feuer sitzen blieb, es aber nur mehr so schwach schürte, dass es nicht ausging, zogen sich alle mit ihren Decken in den Schatten der Büsche und Bäume zurück und warteten schweigend auf den Aufbruch.

Fast eine Stunde verharrten sie noch so, bis an den umliegenden Feuern endgültig Ruhe eingekehrt war. Dann gab der Vernarbte ein Zeichen, und sie krochen einer nach dem anderen hinter ihm her ins Unterholz.

Obwohl der wolkenverhangene Himmel die Orientierung erschwerte, bewegten sich die Männer erstaunlich schnell und geräuschlos zwischen den dicht stehenden Bäumen hindurch. Die Spanier waren beim Aufstellen der Wachen nachlässig gewesen. Hermann schlich voraus, leicht geduckt, um nicht ständig den herabhängenden Ästen ausweichen zu müssen, gefolgt von Richard, dem er befohlen hatte, nah hinter ihm zu bleiben.

Nachdem sie eine knappe halbe Stunde unterwegs gewesen waren, lichtete sich der Wald vor ihnen. Das Dörfchen konnte nicht mehr weit sein. Der Vernarbte hielt an und wandte sich abrupt um. Der Junge lief fast in ihn hinein.

»Trottel!«, zischte Hermann.

Statt der erwarteten patzigen Antwort starrte das Bürschchen entsetzt an ihm vorbei.

Hermann fuhr herum.

Ein Spanier war wie aus dem Nichts hinter ihm aus dem Boden emporgewachsen. Er hob sein Signalhorn, um Alarm zu schlagen.

»Nimm das verdammte Ding runter, du Drecksack!«, bellte der Vernarbte.

Der Mann verstand ihn nicht.

Hermann zog den Katzbalger. Der Spanier wich einen Schritt zurück, hatte das Horn schon am Mund. Hermann stürzte auf ihn zu, erwischte ihn irgendwo am Hals oberhalb seines Brustharnischs. Der Posten stieß einen erstickten Laut aus, griff mit der freien Hand ins Leere und fiel.

»Das war knapp«, ächzte Hermann.

»Was hast du getan?«, jammerte der Junge hinter ihm.

»Halts Maul!« Hermann drehte sich um, das Kurzschwert drohend erhoben. Inzwischen waren auch die übrigen Landsknechte herangekommen.

»Es sind doch trotz allem unsere Verbündeten«, stieß Richard hervor.

»Halts Maul, sag ich! Wenn du …«

Weiter kam er nicht, denn hinter ihm erscholl nun doch noch das Horn des schwer verletzten Spaniers, schwach zwar, aber laut genug, dass kurz darauf in einiger Entfernung Lichter angingen, Rufe erklangen und schnelle Schritte hörbar wurden.

Hermann zögerte keinen Augenblick, stürzte sich sofort wieder auf den am Boden liegenden Mann, entriss ihm mit der Linken das Horn und schlitzte ihm mit dem Kurzschwert in der anderen Hand die Kehle auf.

»Bist du verrückt?«, schluchzte der Junge, während er entsetzt beobachtete, wie Hermann seine Klinge in aller Seelenruhe abwischte und in die Scheide steckte.

Das Geräusch von Schritten war nun nicht mehr nur aus Richtung der Häuser, sondern auch hinter ihnen im Wald zu vernehmen. Es knackte und krachte, Richard wandte sich um und sah, wie drei ihrer Kameraden Reißaus nahmen, die anderen starrten ebenso wie er voll Entsetzen auf Hermann. Der grinste sie an, würdigte die davonrennenden Gefolgsleute aber keines Blickes.

»Lasst sie laufen, die Schwachköpfe!« Er kniete sich neben den Spanier und bettete den Kopf des Toten in seinen Schoß. »Na los«, befahl er Richard und den anderen, »macht euch bemerkbar, damit die Welschen uns gut sehen können und nicht auf die Idee kommen, wir hätten was zu verbergen!«

Zwei der Männer begriffen sofort, was er vorhatte, traten neben ihn und riefen heftig winkend die Spanier herbei. Nur Augenblicke später trafen mehrere von ihnen fast gleichzeitig ein, alle mit Schwertern und Spießen bewaffnet. Richard stieß einen leisen Schrei aus, als er in die Mündung einer Radschlosspistole blickte. Im Nu waren die deutschen Landsknechte von Spaniern umringt.

»Es waren Dorfbewohner«, rief Hermann ihnen zu. »Elende Lutherische. Sie sind weggerannt.« Er deutete in den Wald, aus dem immer noch Geräusche zu hören waren, als bräche ein Rudel Wildschweine durchs Unterholz.

Die Spanier starrten ihn feindselig an.

»Sag’s ihnen«, fuhr Hermann den Jungen an. »Und sag ihnen, wer wir sind. Du sprichst doch ihre Sprache.«

Richard übersetzte.

Die Mienen der Spanier verfinsterten sich noch mehr. Ihr Anführer, ein Fähnrich, befahl einigen seiner Männer, den im Gehölz Verschwundenen nachzusetzen – in der Nacht bei dem Vorsprung der Fliehenden ein fast aussichtsloses Unterfangen. Dann untersuchte er den Toten, schüttelte den Kopf und schnauzte etwas in Richtung Richard.

»Sie wollen ihn zum Schloss bringen«, erklärte Richard für Hermann und seine übrigen vier Kameraden. »Wir sollen aus Ästen eine Trage zimmern und ihn schleppen.«

»Na schön«, versetzte Hermann.

Im Nu hatten er und seine Leute eine provisorische Trage gebaut, auf die sie den Toten legten. Dann schritt Hermann neben Richard inmitten eines Trupps Spanier voran, während ihre vier Kameraden mit der Trage auf den Schultern folgten. Die Waffen durften sie behalten, was Richard als gutes Zeichen wertete.

Schweigend bewegte sich der Zug durch das Örtchen, dessen einzige Straße gesäumt war von düster dreinblickenden Soldaten, die ihrem Kameraden das letzte Geleit gaben, während die Dorfbewohner es vorzogen, in den Häusern zu bleiben. Hinter Trockenborn führte der Weg ein Stück weit bergan durch den Wald, doch bevor die vier Leichenträger richtig ins Schnaufen gerieten, wurden zwischen den Bäumen auch schon die ersten Nebengebäude des kleinen Jagdschlosses sichtbar.

Als sie an einer aus klobigen Stämmen gezimmerten Hütte vorbeikamen, ließ ein tiefes drohendes Brummen Richard zusammenfahren. Im Dunkel neben der Hütte befand sich ein Zwinger, hinter dessen Gittern sich ein gewaltiger Braunbär aufgerichtet hatte. »Nicht so schreckhaft, Kleiner«, grinste der Vernarbte verächtlich, »das Bärchen wird dir doch wohl keine Angst einjagen!«

Sie marschierten weiter. Je näher sie dem Schloss kamen, umso mehr wimmelte es von Spaniern, zumeist Angehörige der Tercios, der berittenen Elitetruppen des Herzogs. Der Lärm hatte alle auf die Beine gebracht, und so kam ihnen auch Alba selbst mit seinem Gefolge schon in dem kleinen Schlosshof entgegen.

Der Ruf, welcher dem eisernen Herzog vorauseilte, gründete nicht zuletzt auch auf seinem Äußeren. In seiner erschreckenden Magerkeit mit den kantigen, unnachgiebige Härte ausstrahlenden Gesichtszügen, dem Respekt einflößenden streng gestutzten Schnurrbart und der leichenhaften Blässe seiner Haut wirkte er wie ein unheilvoller Geist.

In ruhigem unterwürfigem Ton berichtete ihm der Fähnrich, was er über den Vorfall wusste. Der Herzog nahm den Toten nur flüchtig in Augenschein, dann ließ er die deutschen Landsknechte vortreten und wechselte ein paar Worte mit einem seiner Leute, der eher wie ein Schreiberling denn wie ein Kriegsmann aussah und sich anschließend an Hermann wandte.

»Ich bin Hans Baumann aus Rotenburg«, erklärte er, »ich begleite den Herzog und diene ihm als Chronist und Übersetzer. Seine Exzellenz will wissen, zu welchem Fähnlein ihr gehört und was ihr in Trockenborn zu suchen hattet?«

»Das haben wir dem Fähnrich doch schon alles erzählt: Wir gehören zum Fähnlein des Hauptmanns von Schwendi, das auf Befehl des Herzogs jenseits des Dorfes lagert. Wir hatten uns schon zur Ruhe gelegt, als wir verdächtige Geräusche im Wald vernahmen. Es treibt sich momentan so viel Gesindel herum, da mussten wir natürlich nachschauen, und dabei gerieten wir immer tiefer ins Gehölz und merkten gar nicht, dass wir uns dem Dorf näherten. Als wir in Sichtweite der Häuser kamen, sahen wir dann, dass wir drei Männer verfolgt hatten, die wie Dörfler aussahen. Der tapfere Posten, der jetzt tot dort am Boden liegt, hatte sich ihnen ihn den Weg gestellt. Die Drei hatten offenbar etwas zu verbergen, und weil sie uns hinter sich wussten, aber keine Ahnung hatten, wie viele wir waren, fielen die Feiglinge lieber über ihn her und machten ihn ohne Erbarmen nieder. Immerhin gelang es dem wackeren Mann noch, Alarm zu geben, und da sahen sie, dass sie nicht mehr ins Dorf zurückkonnten, um sich dort zu verstecken, und flüchteten kurzerhand wieder in den Wald. Wir taten unser Bestes, um sie aufzuhalten, aber sie liefen wie die Hasen.«

Hans Baumann übersetzte für den Herzog.

Dessen ohnehin finstere Miene verdüsterte sich dabei immer mehr. Kalte Wut blitzte aus seinen Augen, als Baumann geendet hatte. Der Vernarbte verstand die barschen spanischen Worte nicht, die der Herzog sprach, aber dass es um Leben und Tod ging, konnte er an den Blicken ablesen. Einer der hohen Herren aus seinem Gefolge tuschelte mit Baumann, der sich daraufhin erneut an den Herzog wandte.

»Mein Gott, er will das ganze Dorf niederbrennen«, flüsterte Richard.

»Scheiß auf das Dorf, ich will wissen, was mit uns ist«, zischte Hermann zurück.

»Ich glaube, er hat dir die Geschichte abgenommen«, meinte Richard.

»Gut. Wer ist der verdammte Kerl, der da so auf ihn einredet? Will der ihn etwa noch umstimmen?«

»Das ist der Herzog von Württemberg«, raunte Richard. »So wie es scheint, will er das Dorf retten.«

In der Tat entspann sich ein längerer Disput zwischen den beiden Herzögen, die mit Baumann ein paar Schritte zur Seite getreten waren. Endlich kamen sie zu einer Übereinkunft. Nachdem Alba seinen Offizieren ein paar kurze Anweisungen gegeben hatte, kehrte er mit seinen Begleitern ins Schloss zurück, nur Baumann trat zu den Landsknechten und verkündete ihnen die Entscheidung des Herzogs:

»Ihr könnt zu Eurem Fähnlein zurückkehren und dem Hauptmann sagen, dass er zum Aufbruch rüsten soll. Wir ziehen weiter. Seine Exzellenz hatte vor, aus Rache für den toten Trompeter das ganze Dorf niederzubrennen, doch Herzog Ulrich hat es trefflich verstanden, ihn zu besänftigen. Das Dorf wird verschont, aber um seine aufgebrachten Leute wegen des Meuchelmordes an einem der Ihrigen zufriedenzustellen, hat der Herzog von Alba angeordnet, das Schloss dem Erdboden gleichzumachen.«

»Ha, gar nicht dumm«, entfuhr es dem Vernarbten, »da ist sicher mehr zu holen!«

Baumann sah ihn missbilligend an. »Nicht für Euch. Ihr solltet Euch aus dem Staub machen.« Sein Ton wurde scharf. »Seine Exzellenz sagt, Ihr hättet Euch eigentlich gar nicht von Eurem Fähnlein entfernen dürfen. Nur weil Ihr versucht habt, seinem Mann beizustehen, lässt er Euch ungestraft davonkommen.«

»Dann richtet dem hohen Herrn unseren Dank aus und lebt wohl«, entgegnete Hermann spöttisch, drehte sich um und wies seine Kumpanen an, ihm zu folgen.

Während langsam schon der Morgen graute, marschierten sie unbehelligt, wenn auch unter den finsteren Blicken der Spanier, den Weg zurück, den sie gekommen waren. Keiner sprach auch nur ein Wort.

Als sie an der Hütte mit dem Zwinger vorbeikamen, stand dort ein Mädchen, kaum dem Kindesalter entwachsen, sprach leise mit dem Bären und streichelte ihn durch das Gitter. Sie schien sich gerade erst von ihrem Lager erhoben zu haben, denn sie war barfuß und noch im Hemd, und die braunen Locken fielen ihr ungebändigt auf die Schultern.

»Da hol mich der Leibhaftige!«, rief der Vernarbte. »Was entdecken wir denn da noch für ein Schätzchen!«

Das Mädchen drehte sich um. Im diffusen Licht der Morgendämmerung schätzte Richard sie auf höchstens zwölf oder 13. Erschrecken zeichnete sich beim Anblick der Männer auf ihrem hübschen Gesicht ab. Sie raffte ihr Hemd und lief in die Hütte.

Der Vernarbte lachte. Einen Augenblick lang schien es, als wolle er ihr nach.

»Wir müssen zurück zu unserem Fähnlein!«, mahnte Richard.

»So, müssen wir das?« Hermann musterte ihn spöttisch. »Wir sollen uns davonmachen, während die Welschen das Schloss plündern. Ist das vielleicht gerecht?«

»Wir sollten unser Glück nicht zu sehr auf die Probe stellen«, gab einer der anderen zu bedenken. »Der Hauptmann will es sich gewiss nicht mit Alba verderben. Er würde Gift und Galle spucken, wenn er davon erführe.«

Hermann überlegte, sah sich um. Es waren keine Spanier in Sicht. »Ja«, räumte er ein, »es ist besser, wenn wir erst einmal zurückgehen. Der Alte hat Angst vor dem welschen Teufel. Doch es ist ja noch nicht aller Tage Abend.«

»Was hast du vor?«

»Wir packen unser Zeug und brechen mit den anderen auf. Aber wir können ja etwas vergessen, was uns zwingt, noch einmal zurückzukehren. Nähme mich Wunder, wenn die verfluchten Welschen beim Plündern nicht auch was vergessen würden, was wir brauchen können.«

Als der Vernarbte und seine Rotte Stunden später in den Büschen unweit des Jagdschlösschens lagen und beobachteten, wie die letzten Spanier abzogen, mussten sie jedoch feststellen, dass ihre Verbündeten ganze Arbeit geleistet hatten. Alles, was auch nur den geringsten Wert besaß, war von den Spaniern weggeschleppt worden. Anschließend hatten die Plünderer die aus Holz erbauten Gebäudeteile in Brand gesteckt und die Mauern geschleift, sodass kein Stein mehr auf dem anderen geblieben war.

»Sieht nicht so aus, als sollten wir dort auch nur noch einen müden Furz finden«, stöhnte Siegbert, der am Vorabend beim Feuer hatte zurückbleiben müssen.

Die anderen stimmten fluchend zu. Nur Hermann teilte ihre Enttäuschung nicht.

»Oswald, du holst Richard bei den Pferden ab«, befahl er. »Bringt die Tiere zur Hütte, wo wir letzte Nacht den Bären gesehen haben. Die liegt weiter zum Dorf hin. Wenn wir Glück haben, ist sie von den Welschen verschont geblieben, und wir haben doch nicht ganz umsonst gewartet.«

Er warf noch einen prüfenden Blick in die Richtung, in der die letzten Spanier zwischen den Bäumen verschwunden waren, dann stand er auf, trat aus dem Gebüsch und schritt seinen Untergebenen voraus. Sie waren zu sechst, zerlumpte wenig vertrauenerweckende Gestalten, die im Gegensatz zu den in den Farben Albas gekleideten Elitetruppen des Herzogs keine einheitliche Kleidung, sondern die wild zusammengewürfelte bunte Tracht der Landsknechte trugen, der nur die gepufften und geschlitzten Hemden und Hosen und die prahlerisch ausgepolsterten Hosenlätze gemein waren. Gerüstet war lediglich der Rottenführer mit einem leichten Reiterharnisch über dem Lederwams. Trotz ihres abgerissenen Äußeren marschierten sie nun, da die spanischen Soldaten abgezogen waren, mit der geschwellten Brust von Siegern durch den Wald.

Der Bär witterte sie schon von Weitem, war aber in den letzten Stunden so vielen fremden Gerüchen ausgesetzt gewesen, dass er erst unruhig wurde, als sie schon fast vor seinem Zwinger standen.

»Na, wenn das nicht einen schönen warmen Pelz für den Winter gibt!«, rief der Vernarbte und stieß sein Schwert zwischen den Gitterstäben hindurch nach dem Tier.

Der Bär wich zurück und brüllte wütend. Aus der Hütte kam ein Mann gelaufen, der an Größe dem Bären nichts nachstand und seiner Kleidung nach zu schließen einer der kurfürstlichen Jagdaufseher sein musste. Beim Anblick der Landsknechte und Hermanns gezücktem Schwert runzelte er die Stirn. »Lasst das Tier in Frieden«, sagte er und trat dem Vernarbten furchtlos entgegen, obwohl er selbst keine Waffe trug.

»Schaut euch den an!« Hermann lachte dröhnend. »Ein feiger Bärenhäuter, der bei den Weibern hinterm Ofen liegt, während Männer in den Krieg ziehen. Aber mir will er vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe!«

Der Mann erwiderte nichts, sondern hielt dem Blick des Vernarbten ruhig stand. Eine kleine Ewigkeit standen sie sich gegenüber. Außer dem bedrohlichen Fauchen des Bären war nichts zu hören. Selbst die Vögel schienen verstummt zu sein. Da ertönte ein Wiehern hinter Hermann und ließ ihn herumfahren. Richard und Oswald waren auf ihren Pferden herangekommen und führten die übrigen am Zügel mit. Der Jagdhüter, der sie von Weitem hatte kommen sehen, nutzte die Unaufmerksamkeit seines Kontrahenten und schob den Riegel des Zwingers zurück, um die Gittertür zu öffnen und den Bären herauszulassen. Doch er war zu langsam.

Hermann hatte sich ihm bereits wieder zugewandt und nutzte den Moment, ihm das Schwert von hinten in den Rücken zu stoßen. Augenblicklich erstarrte der Jagdhüter mitten in der Bewegung, ein Stöhnen entrang sich seiner Brust, dann riss er mit einer ruckhaften Anstrengung die Gittertür auf und kippte vornüber in den Zwinger. Der Bär brüllte, gleichzeitig ertönte von der Hütte her ein Schrei des Entsetzens. Das Mädchen, welches in der Nacht das Tier gestreichelt hatte, stürzte aus der Hütte, gefolgt von einer Frau, aus deren Armen sie sich offenbar gerade erst gewaltsam befreit hatte.

Das blutige Schwert in der Hand, sah Hermann ihr mit hungrigen Blicken entgegen. Achtlos stieß er den am Boden liegenden Jagdhüter mit dem Fuß weiter in den Zwinger hinein, schlug die Tür zu und schob den Riegel vor. Inzwischen hatte das Mädchen ihn fast erreicht und wollte sich blind vor Wut mit geballten Fäusten auf ihn werfen. Im letzten Moment wurde sie von ihrer Verfolgerin gepackt und zurückgerissen. Schützend schob die Frau sich vor das Mädchen, ihr Gesicht war vor Angst und Entsetzen völlig verzerrt. Dennoch war die Ähnlichkeit der beiden unverkennbar und wies sie als Mutter und Tochter aus. Die Blicke der Mutter suchten nach einem Ausweg, schweiften gehetzt über die übrigen Landsknechte, die dem Treiben des Vernarbten tatenlos zugesehen hatten.

Hermann lachte. »Na Siegbert, wie wär’s? Du die Alte, ich die Junge. Und die anderen nehmen sich erst mal die Hütte vor!«

In diesem Moment machte die Frau zwei schnelle Schritte zu dem neben ihr stehenden Sägebock, griff sich die dahinter lehnende Axt und schwang sie gegen den Vernarbten. Hätte er sich nicht Siegbert zugewandt, wäre der Hieb tödlich gewesen. So streifte die Schneide ihn nur an der Wange. Er schrie auf, fuhr herum und stieß der Frau dabei in einer einzigen fließenden Bewegung das Kurzschwert bis zum Heft in den Bauch. Dann erst griff er mit beiden Händen nach der Wunde in seinem Gesicht, wobei er die am Boden liegende Frau und das sich über sie werfende Mädchen nicht aus den Augen ließ.

»Tut mir leid, Siegbert«, sagte er kalt und betrachtete fast beiläufig das Blut an seinen Händen. »Wenn du dich beeilst, ist vielleicht noch ein bisschen Leben in ihr.«

»Ich verzichte«, entgegnete Siegbert, zog den vor Entsetzen erstarrten Richard mit sich fort und verschwand mit ihm und den anderen in der Hütte.

»Wie du meinst.« Der Vernarbte wandte sich wieder dem Mädchen zu.

Die Kleine starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an wie den Leibhaftigen. Ihre Hände umklammerten den Griff seines Katzbalgers, der immer noch tief im Bauch ihrer Mutter steckte.

»Lass es!« Er packte sie grob an den Armen, riss sie von der sterbenden Frau weg, stieß sie vor sich her zum Sägebock, warf sie rücklings darauf und brachte die wild um sich schlagende mit ein paar Fausthieben an den Kopf zum Schweigen. Dann riss er ihr die Kleider auf, schob die Röcke hoch, spreizte ihre Beine und machte seinen Latz auf. Seine Begierde war riesig und roh. Wie ein Rammbock stieß er wieder und wieder in sie hinein. Wenn sie sich aufbäumte, schlug und würgte er sie.

Der Bär brüllte und wütete währenddessen in seinem Zwinger, als wollte er dem sich schließlich nur mehr schwach wehrenden Mädchen zu Hilfe kommen. Den am Boden liegenden Jagdhüter dagegen rührte das Tier nicht an. Oswald, der als Einziger bei den Pferden zurückgeblieben war, sah es mit Staunen, hatte aber alle Hände voll zu tun, die ängstlichen Tiere in Zaum zu halten.

Als der Vernarbte sich endlich grunzend zurückzog und sein Gemächt abwischte, bewegte sich das Mädchen nicht mehr. Der Bär brummte bloß noch, als hätte er resigniert. Doch seine funkelnden Augen verfolgten den Mann, wie er zu der toten Mutter schlenderte, sein Schwert aus ihrem Bauch zog, die Klinge an ihrem Rock säuberte und in die Scheide steckte. Dann trat er zu Oswald, nahm ihm den Zügel seines Braunen aus der Hand und stieg auf.

»Aufbruch!«, brüllte er in Richtung der Hütte.

Siegbert war der Erste, der, mit einer fast neuen grünen Lederweste bekleidet, einem Leinensäckchen voller Seife und einigen in ein Frauengewand gewickelten Kämmen und Bürsten bepackt, herauskam. Auf den Rücken hatte er sich eine leichte Armbrust geschnallt.

»Nicht viel zu holen«, beschwerte er sich.

Hinter ihm kam Richard, der lediglich ein kleines Bündel mit Büchern in den Händen trug. Mit entsetzten Blicken sah er auf die tote Frau und das reglos daliegende Mädchen. Dann auf den Mann im Bärenzwinger, der nun wieder leise stöhnte.

»Was machen wir mit dem da?«, fragte Siegbert.

»Den lassen wir liegen. Soll die Bestie ihn fressen.« Hermanns Blick hing an der Armbrust. Er deutete darauf, schnippte mit dem Finger. »Danke fürs Mitbringen.«

Siegbert wollte aufbegehren, besann sich aber sogleich. Mit finsterer Miene schnallte er die Armbrust ab und gab sie Hermann, der sie kurz begutachtete, bevor er sie an seinen Satteltaschen festzurrte.

Die anderen waren mittlerweile auch aus der Hütte gekommen. Aus einem geöffneten Fenster drang Qualm. Sie schwangen sich ebenfalls auf ihre Pferde.

Der Vernarbte zwang sein widerstrebendes Tier dichter an den Zwinger heran. »Falls das Vieh Lust hat, das Weiberfleisch auch noch zu fressen …« Er griff nach seinem Spieß und schob damit im Vorbeireiten den Riegel zurück, der den Zwinger verschloss. Der Bär fauchte wütend.

Hermann gab seinem Pferd die Sporen und preschte den anderen auf dem Waldweg voran. Keiner sah sich mehr um. Nur Richard blickte noch einmal kurz zurück und beobachtete dabei, wie der Bär sich tatsächlich über den am Boden liegenden Mann herzumachen schien. Er war allerdings schon zu weit weg, um noch erkennen zu können, dass das Tier nicht etwa zubiss, sondern dem Mann fast zärtlich mit der Zunge übers Gesicht leckte.

Der Bärenführer

Augsburg, Dienstag, 10. April 1548

Fast ein Jahr war vergangen seit der Schlacht bei Mühlberg. Über acht Monate dauerte schon der Reichstag in Augsburg, zu dem der siegreiche Kaiser unter großer waffenstarrender Bedeckung in die Stadt eingezogen war, um die Geschäfte des Reichs neu zu ordnen und die schwelende Religionsfrage ein für alle Mal zu lösen.

Sehr zu seinem Leidwesen liefen die Verhandlungen nicht, wie er es sich erhofft hatte. Selbst das Interim, das nur eine Übergangslösung darstellen sollte, bis das päpstliche Konzil von Trient einen Beschluss gefasst hatte, wie mit der neuen Lehre umzugehen sei, wurde von seinen Gegnern, an ihrer Spitze immer noch sein schärfster Widersacher Johann Friedrich von Sachsen, abgelehnt. Obwohl dieser bereits die Kurwürde an seinen aufseiten der Katholiken kämpfenden Vetter Moritz hatte abtreten müssen, ließ der Fürst sich auch in der Gefangenschaft nicht beugen und hielt eisern die Stellung für die Protestanten.

Während die Großen des Reiches hinter verschlossenen Türen im Rathaus tagten oder sich bei Empfängen und Gastmählern vergnügten, herrschten auf den Straßen und Plätzen Augsburgs mächtiges Geschiebe und Getriebe. Das gemeine Volk drängte ins Freie, um die frühlingshaften Temperaturen zu genießen. An den Ostertagen war es noch sehr kalt gewesen und auch die Aussicht, die festlich gekleideten Majestäten in all ihrem Prunk in den Dom einziehen zu sehen, hatte nur wenige hinter dem warmen Ofen hervorgelockt. Außerdem hatten die meisten die Nase längst voll von den fremden Herrschaften, die sich ungefragt in ihrer Stadt einquartiert hatten, deren Gefolge die Straßen und Märkte unsicher machte und verschmutzte und deren Gefräßigkeit die Lebensmittel verknappte und die Preise in die Höhe trieb. Augsburg hatte im Krieg aufseiten der Schmalkaldener gestanden, und es war vor allem dem Einsatz Anton Fuggers zu verdanken gewesen, dass der Kaiser einigermaßen nachsichtig mit seinen rebellischen Untertanen verfahren war. Im Gegensatz zu Maximilian, seinem Onkel und Vorgänger auf dem Kaiserthron, war Karl den Augsburgern nicht sonderlich wohl gesonnen. Seine Anwesenheit in der Stadt war im Grunde nichts anderes als eine feindliche Besetzung. Seit dem Beginn des Reichstags herrschte der Ausnahmezustand. Im Rathaus war eigens eine Schiedsstelle für Nationalitätenkonflikte eingerichtet worden. Die aus aller Herren Länder rekrutierten Truppen des Habsburgers, der selbst nicht recht zu wissen schien, welcher Nation er eigentlich angehörte, sorgten für ein babylonisches Sprachengewirr in den Straßen. Karl selbst hatte einmal scherzhaft gemeint: »Ich spreche Spanisch zu Gott, Italienisch zu den Frauen, Französisch zu den Männern und Deutsch zu meinem Pferd.« Böse Zungen höhnten, dann müsse das Pferd wohl verständiger sein als die meisten Menschen, da das Deutsch des Kaisers so holprig war, dass er immer einen Übersetzer brauchte.

Der Mann, der sich mit seiner Begleiterin dem Fischmarkt mit dem von spielenden Gassenlümmeln umlagerten Neptunbrunnen näherte, brauchte keinen Übersetzer, obwohl auch er zu den kaiserlichen Truppen gehörte. Er war allerdings auch kein Welscher, sondern trug die Kleidung eines Landsknechts. Er war schmächtig und für einen Söldner noch sehr jung. Sein braunes Haar war dicht, sein Bartwuchs aber noch so spärlich, dass es mehr als fraglich schien, ob er sich schon einmal rasiert hatte. Seine Augen waren klug und wachsam, als müsse er beständig vor etwas auf der Hut sein. Das Mädchen an seiner Seite wirkte sogar noch jünger als er. Sie war höchstens 14 und sah ein wenig mager und mitgenommen aus. Aber sie hatte ein offenes, hübsches Gesicht. Nur die Nase war ein bisschen zu spitz und zu lang geraten, und die Gegend um ihr linkes Auge war bläulich verfärbt. Ihre Kleidung war ärmlich, aber sauber. Am Arm trug sie einen großen Weidenkorb, mit dem sie auf dem Markt Besorgungen machen wollte.

»Schön, dass du wieder da bist, Richard«, gurrte sie, »vielleicht bekomme ich ja in deiner Begleitung heute mal genug Brot, sonst ist der Schmied wieder unausstehlich. Was meinst du, wie lange die Belagerung wohl noch anhält?«

»Eigentlich hätte ich nichts dagegen, noch ein bisschen länger zu bleiben.« Er streichelte ihren Arm, mit dem sie sich bei ihm untergehakt hatte. »Als Schmied verdient der Siegmund doch ganz gut an den vielen Berittenen, die alle ihre Pferde beschlagen lassen.«

»Ja, sollte man meinen, aber sie zahlen nicht alle. Außerdem lässt er sich immer wieder auf faule Geschäfte ein, so wie mit deinem Oheim, der ihn für das Beschlagen der Pferde zum Saufen eingeladen hat und sonst nix. Und uns fehlt dann das Geld, um das teure frische Brot zu kaufen, und wenn ich immer nur altbackenes bring, krieg ich Dresche. Die Margret verdrückt sich, wo sie nur kann. Ich will ihr ja keinen Vorwurf machen, bin froh, dass sie mich aufgenommen hat, aber sie nutzt wirklich jede Gelegenheit, um sich davon zu machen.«

»Wo ist sie denn hin?«

»In Friedberg bei der Burgi, meiner anderen Muhme, die kriegt mal wieder ein Kind.«

»Dann bist du also im Moment allein mit dem Lienhart dem Grobian ausgeliefert?«

»Na ja.« Sie seufzte. »Wenigstens tut er dem Buben nix. Und so viel ändert es eigentlich auch nicht, wenn die Margret da ist, außer dass er sie dann zuerst verdrischt und wenn ich Glück hab, schon genug hat, bevor die Reihe an mich kommt. Aber die letzte Zeit starrt er mich immer so seltsam an, auch wenn er nicht gesoffen hat.«

Er blieb am Neptunbrunnen stehen, benetzte seine freie Hand darin und strich ihr damit sanft über die Wange unter ihrem blauen Auge. »Wenn etwas ist, schick den Lienhart zu mir. Und wenn er dich noch mal schlägt, kann er was erleben.«

»Dank dir für dein Kümmern, aber was willst du schon ausrichten gegen so einen Ochsen von einem Mannsbild?«

»Ich hab vielleicht nicht so dicke Arme, dafür aber mehr im Kopf.«

Sie lachte. »Du bist ein kluges Bürschchen, das sagt die Margret auch.«

»Kluge Frau, deine Muhme.«

Sie zog ihn weiter. »Aber sie meint auch, ich sollt mich ja nicht mir dir einlassen. ›Lisbeth‹, hat sie gesagt, ›gib bloß Obacht, die Landsknechte sind ein fürchterlich wetterwendisches Kriegsvolk, die drehen ihr Mäntelchen nach dem Wind, dienen heute diesem und morgen jenem Herrn und haben in jeder Stadt ein andres Liebchen.‹«

»Ich werd mich vom Kriegshandwerk verabschieden, sobald ich’s vermag, mich anderweitig zu versorgen, und der Hermann mich gehen lässt. Wir beide, du und ich, wird sind schicksalsverwandt.«

»Ja, nur dass meine Mutter leider keinen Bruder hatte, zu dem ich hin konnt. Was willst denn tun?«

»Ich kann lesen und schreiben und ein wenig Spanisch. Das sollte mir helfen, Arbeit in einer Schreibstube zu finden.«

»Du bist gescheit, aber wie es hier weitergeht, weißt auch nicht.« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn sich die hohen Herren was in den Kopf setzen, bist machtlos und musst vielleicht schon bald wieder weg. Denn gegen deinen Oheim kommst ja doch nicht an.«

»Hermann ist nicht der Schlechteste. Er hat seine Fehler und ist ein rauer Gesell. Für ihn gibt es nichts anderes als das Kriegshandwerk. Aber immerhin hat er sich nach Vaters Tod um mich gekümmert. Wenn er mich nicht mitgenommen hätte – wer weiß, was aus mir geworden wäre. Die Mutter war ihm jedenfalls sehr dankbar.«

»Das mag ja alles sein.« Sie sah schaudernd nach dem Galgen, den sie gerade passierten, und beschleunigte ihre Schritte. Das Gerüst, welches der Kaiser kurz nach seiner Ankunft in Augsburg vor dem Perlachturm hatte errichten lassen, gab ihren Gedanken eine neue Richtung: »Trotzdem fand ich’s nicht schön, dass er freiwillig mitgeholfen hat, diesen stattlichen Mann zu verraten und zu fangen, der in der Woche vor Fastnacht geköpft wurde.«

»Den Vogelsperger?«

»Ja, warum musste der sterben?«

»Er hatte Landsknechte für den Franzosenkönig angeworben. Der Kaiser wollte ein Exempel statuieren.«

»Du sprichst immer so gelehrt. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu dumm, um alles zu verstehen. Er hat dem Kaiser doch gar nix tan, und der Franzos ist so weit weg.«

»Der Kaiser will zeigen, wer der Herr im Haus ist. Deshalb auch der Galgen.«

»Jaja, ich weiß, das mit dem Herrn im Haus hast du mir ja schon mal erklärt. Trotzdem: In dem Fall war es nicht recht, das hab ich gefühlt, als ich den Mann auf dem Blutgerüst gesehen und gehört hab, wie er gesprochen hat. Ich bin froh, dass dein Oheim dich nicht mitgenommen hat bei dem hinterhältigen Streich.«

Richard schwieg.

Mittlerweile hatten sie den Fischmarkt und den Perlachplatz hinter sich gelassen und waren über den Holzmarkt zum Tanzhaus gekommen, in dessen Gewölben sich die Markthallen für die einheimischen Metzger und Bäcker befanden. Statt geradewegs hineinzugehen, ließen sich die jungen Leute jedoch vom Lärm des hinter dem Tanzhaus beginnenden Weinmarkts anlocken, wo wie immer eine große Menge Volks zusammengelaufen war.

Die vornehmsten Häuser standen hier, der Fuggerpalast, in dem der Kaiser Quartier bezogen hatte, und nur zwei Ecken weiter das Haus von Ulrich Welser, in dem sein Gefangener, der Sachsenfürst Johann Friedrich, untergebracht war. Letzterer hatte dort im November vom Fenster aus mit ansehen müssen, wie sein Vetter Moritz vom Kaiser auf dem Weinmarkt in einem feierlichen Zeremoniell mit der Kur belehnt worden war, die er ihm zuvor geraubt hatte. Johann Friedrich hatte es mit Fassung getragen und die Großmut, die man ihm allerorten nachsagte, wieder einmal gezeigt, indem er nicht sich, sondern seine Untertanen bedauerte. Das Volk in Augsburg mochte ihn, erinnerte er doch ein wenig an den alten leichtlebigen Kaiser Maximilian, der sich immer gerne in der Freien Reichsstadt aufgehalten hatte. Im Gegensatz zu ihm war Maximilians Neffe Karl ein sauertöpfischer Griesgram, und sein Vasall, der Herzog von Alba, ein dürres Schreckgespenst.

Wie Maximilian war auch Johann Friedrich ein großer Freund von Ritterspielen, Musik und Belustigungen jeder Art, und wenn er nicht selbst in seinem Hofe im Welserhaus Lustbarkeiten veranstaltete, schaute er gerne von seinem Logenplatz am Fenster auf den Weinmarkt hinunter, um sich die Tage seiner Gefangenschaft so angenehm wie möglich zu gestalten.

Dort gab es sonst nur an den Markttagen Sänger und Musikanten, tanzende Zigeunerinnen, Wahrsagerinnen, die aus der Hand lasen, Feuerspucker und Akrobaten, Geschichtenerzähler und Bänkelsänger oder Bader und Zahnreißer, die ihre Dienste anboten. Der Reichstag allerdings lockte so viele Fahrende in die Stadt, dass der Weinmarkt täglich von immer neuen Akteuren bevölkert wurde. Die Truppe, die das Osterspiel dargeboten hatte, war zwar schon weitergezogen, aber andere Gaukler waren bereits wieder von Ulm und Donauwörth her eingetroffen. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen in der Stadt.

So saß Johann Friedrich mit seinen Vertrauten auch jetzt wieder am Fenster auf einem überdimensionierten Stuhl, der seine Leibesfülle zu tragen vermochte, und schaute herab zu einem der Neuankömmlinge, um den sich gerade das meiste Volk drängte.

»Wenn ich den Fürsten seh, muss ich immer an sein armes Pferd denken«, raunte Lisbeth hinter vorgehaltener Hand. »Der Siegmund hat es neulich zum Beschlagen da gehabt, ein friesischer Hengst, hat er gesagt. Groß wie ein Haus, aber bestimmt froh für jeden Augenblick, wo es den Dicken nicht schleppen muss.«

Richard grinste. »Komm, lass uns mal schauen, was da los ist.« Er zog sie zu der Menschenmenge und schaffte es, ein Plätzchen zu erhaschen, von dem aus noch etwas zu sehen war.

Vor einem Planwagen, an den ein mageres Pferdchen gespannt war, führte ein Bärenführer mit seinem Tier allerlei Kunststücke auf. Er ließ den Bären über einen Balken balancieren und auf einem rollenden Fass laufen. Dann warf er ihm verschiedene Gegenstände zu, die das Tier auf den Hinterbeinen stehend mit den Vorderpranken auffing.

Es war ein Braunbär, ungewöhnlich groß, keines jener verlotterten Exemplare, wie man sie sonst auf den Marktplätzen sah. Sein Pelz glänzte und wirkte gepflegt. Er stand gut im Futter und trug lediglich einen Maulkorb und ein mit einer langen Leine verbundenes ledernes Halsband. Auch die Klauen waren nicht wie sonst bei Tanzbären üblich gestutzt.

»Was für ein schönes Tier«, flüsterte Lisbeth ihrem Begleiter zu. Der schien sich jedoch mehr für den Mann zu interessieren. Er musterte ihn mit ungläubigen Blicken und wurde dabei zusehends unruhiger.