10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

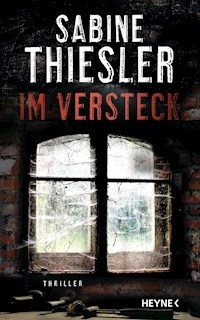

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der gut situierte Fotograf Paul Böger kauft sich in den toskanischen Bergen ein Haus. Es liegt am Ende eines kaum befahrbaren Weges und ist völlig verwahrlost. Paul kündigt seinen Job und zieht sofort in die eigentlich unbewohnbare Hütte ein. Von nun an vermeidet er jeden menschlichen Kontakt und versteckt sich in der Einsamkeit. Denn er ist auf der Flucht. Auf der Flucht vor sich selbst und seinem unbezwingbaren Trieb, Schlimmes zu tun.

Und dann verschwindet ein kleines Mädchen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 626

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

DASBUCH

Paul Böger ist ein Mädchenmörder. Ein Serientäter, der bisher in Deutschland seinen Opfern zufällig begegnete. Daher konnte ihm die Polizei auch noch nicht auf die Spur kommen. Aber er leidet selbst unter seinem mörderischen Trieb und kauft sich in den toskanischen Bergen, in komplett unwegsamem Gelände, ein völlig heruntergekommenes Haus. In der Einsamkeit will er seine tödliche Sucht besiegen, hofft ohne äußere Reize und Begegnungen mit möglichen Opfern ein neues Leben beginnen zu können.

Doch dann verschwindet in der Nähe von Ambra ein achtjähriges Mädchen.

Der Carabiniere Donato Neri übernimmt die Ermittlungen, aber das toskanische Städtchen ist in Schockstarre versunken und niemand will etwas gesehen haben. Da geschieht etwas vollkommen Unerwartetes.

DIEAUTORIN

Sabine Thiesler, geboren und aufgewachsen in Berlin, studierte Germanistik und Theaterwissenschaften. Sie arbeitete einige Jahre als Schauspielerin im Fernsehen und auf der Bühne und schrieb außerdem erfolgreich Theaterstücke und zahlreiche Drehbücher fürs Fernsehen. Bereits mit ihrem ersten Roman »Der Kindersammler« stand sie wochenlang auf den Bestsellerlisten, ebenso mit ihren weiteren elf Romanen. Zuletzt bei Heyne erschienen: »Der Keller«.

SABINETHIESLER

IMVERSTECK

THRILLER

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

© 2021 by Sabine Thiesler

© 2021 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Covergestaltung: Eisele Grafik.Design, München,

unter Verwendung von Tari Gunstone/Stocksy, mikeledray/

Bigstock und Christian Bullinger/Mauritius Images

Herstellung: Mariam En Nazer

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-25874-0V003

www.heyne.de

www.sabine-thiesler.de

Danke, Nani

Dass ich gerungen habe, gerungen, wie kein Sterblicher noch rang, ist Gott mein Zeuge – umsonst!

Ich unterliege.

Friedrich Schiller,

Don Carlos, 1.Akt, 5. Auftritt

DIE VIPER

1

Toskana im Juni

Der Makler beobachtete während der Fahrt im Auto seinen potenziellen Kunden aus dem Augenwinkel. So um die vierzig schätzte er ihn. Stadtmensch, eventuell Geschäftsmann, lässig elegant gekleidet, modischer Haarschnitt, kein Ehering. Nicht superreich, aber man musste sicher nicht für ihn sammeln. Ein gewisser Paul Böger aus Hamburg. Sein rechtes unteres Augenlid zuckte in unregelmäßigen Abständen. Ein Tick, oder aber Nervosität. Viele Kunden waren vor dem Besichtigen einer Immobilie ähnlich nervös wie vor dem ersten Date.

Viel hatten sie bisher nicht geredet, aber eines war klar geworden: Paul Böger sprach nur so viel Italienisch, dass er im Restaurant bestellen konnte. Dafür war sein Englisch sehr gut.

Luigi Manzoni strich sich eine fettige Haarlocke aus der Stirn und fragte sich, was dieser Typ hier wollte. In der Einsamkeit der toskanischen Berge. Kilometerweit vom nächsten Dorf, vierzig Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Und das Haus, das er aufgrund eines Exposés unbedingt besichtigen wollte, würde er sowieso nicht kaufen. Niemals! Das war nichts für einen luxusverwöhnten Städter, er würde den Schock seines Lebens kriegen.

Unvorstellbar, dass dieser geschniegelte Typ hinter dem Haus das Holz für den Winter hackte, mit der Kettensäge Bäume fällte und knorrige Büsche vom jahrelangen Wildwuchs befreite. Dazu müsste er ja seinen Anzug in einen Blaumann und seine teuren Lederslipper in Gummistiefel oder schwere Arbeitsschuhe eintauschen.

Er passte hierher wie eine Kegelrobbe in die Wüste Gobi.

Der teure SUV quälte sich auf der extrem engen Bergstraße über dicke Baumwurzeln, an Felsbrocken vorbei und durch beängstigend große Erdlöcher, die der Regen jedes Mal tiefer auswusch. Irgendwann würde er hier gar keine Besichtigungen mehr durchführen können.

Luigi war schon ewig nicht mehr zu einer Besichtigung dieser heruntergekommenen Immobilie gefahren und bekam von Kurve zu Kurve schlechtere Laune. Er konnte es nicht ausstehen, seine Zeit sinnlos zu vergeuden, aber dieser Signor Böger war ein extrem sturer Hund gewesen.

»Signor Böger, ich glaube nicht, dass Caprinaia das ist, was Sie suchen.«

»Das lassen Sie mal meine Sorge sein.«

»Es ist sehr verwohnt und renovierungsbedürftig.«

»Das ist mir egal.«

»Die Straße dorthin ist extrem schlecht.«

»Ich bin gespannt.«

»Und es liegt unglaublich einsam. Weit weg von jeglicher Zivilisation.«

»Wunderbar. Bitte zeigen Sie es mir.«

Daraufhin hatte Luigi seufzend einen Termin vereinbart.

Und jetzt waren sie fast am Ziel.

Nur wenige Minuten später parkte er auf einer Wiese unterhalb des Hauses.

Sie stiegen aus.

Der Makler sah, dass es Böger mit seinen dünnen Lederschuhen hier in diesem unwegsamen Gelände verdammt schwer haben würde, aber gut. Er hatte es so gewollt.

Von der Wiese führte eine verwitterte Steintreppe, die von Unkraut überwuchert war, bis zur wild zugewachsenen Terrasse des Hauses. Die Treppe war schmal und steil, einige Stufen waren weggebrochen, ein Geländer gab es nicht.

»Geht es?«, fragte Luigi.

»Aber sicher.«

Paul Böger erreichte die Terrasse und sah sich um.

Unbeweglich und still stand er da und rührte sich nicht. Sah ins Tal und über die Hügel.

Vor ihm undurchdringlicher, dichter Wald, nur vereinzelt Olivenhaine. Grillen zirpten, Geckos flüchteten über die Natursteinmauer hinauf bis unters Dach.

In der Nachmittagssonne leuchtete die Natursteinwand des alten toskanischen Hauses in einem angenehm bräunlichen Ton und lud geradezu dazu ein, sich davorzusetzen, die warme Hauswand im Rücken zu spüren und den Blick ins Tal zu genießen.

Augenblicklich verspürte er unendliche Ruhe und Frieden.

Er atmete tief durch und schloss die Augen. Versuchte die zarten Gerüche des mediterranen Frühlings in sich aufzunehmen. Von einem hellviolett blühenden Rosmarinzweig zupfte er einen kleinen Trieb ab und hielt ihn sich an die Nase. Und so eine Köstlichkeit wucherte hier fast überall.

Der gesamte Garten war verwildert, das Gras stand einen halben Meter hoch und bog sich im Wind, was Paul faszinierend fand. Auf der Terrasse diente ein steinernes Mühlrad, auf einen Stein gewuchtet, unter einem knorrigen, alten Olivenbaum als Tisch. Was für eine Kraftanstrengung musste es einmal bedeutet haben, dieses Ungetüm zu bewegen! Und jetzt stand dieser Tisch hier für die Ewigkeit.

Hinter ihm unterdrückte der Makler ein gelangweiltes Gähnen.

»Das Haus ist ja größer, als ich dachte!«

»Ja, es bietet viel Platz. Man kann etwas Fantastisches daraus machen.«

»Was ist das?« Ein paar Meter neben dem hinteren Teil des Hauses stand ein kleines quadratisches, mit roten Backsteinen gemauertes Gebäude, ungefähr fünf Quadratmeter groß.

»Keine Ahnung. Das können Sie abreißen. Ich nehme an, es wurde bei der Olivenernte genutzt, um die gepflückten Oliven bis zum Pressen zu lagern.«

»Wie lange werden Oliven gelagert?«

»Einen Tag. Höchstens drei. Dann verderben sie.«

»Hat das Haus Strom?«

»Sicher. Aber der ist abgeschaltet. Sie müssten das Wiederanschalten beantragen.«

»Ist das kompliziert?«

»Aber nein. Die Stromanbieter sind verpflichtet, auch die entlegensten Einzellagen zu beliefern, insofern funktioniert das ganz unproblematisch.«

Paul nickte. »Wunderbar.«

Der Blick nach Süden ging tief ins Tal, im Westen sah man bewaldete Hügel, im Norden schlängelte sich der Weg durch die Wildnis, und im Osten eröffnete sich eine Schlucht in ein enges Tal, das sich dann zum Süden hin weitete.

Paul fühlte sich von diesem Haus umarmt.

Weit und breit gab es keinen Nachbarn, der nächste Ort war mehrere Kilometer entfernt.

Hier kann ich es schaffen, dachte er. Ja, das könnte meine Rettung sein.

Der Makler trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen und ging Paul gehörig auf die Nerven.

»Möchten Sie jetzt vielleicht das Haus von innen sehen?«

Luigi wurde immer nervöser. Er hatte für die komplette Besichtigung dieser Bruchbude maximal eine halbe Stunde eingeplant. Und jetzt starrte dieser merkwürdige Mensch schon seit einer gefühlten Ewigkeit das Haus von außen an und hatte sich noch keinen einzigen Raum angeguckt. Wahrscheinlich konnte er sich sein Mittagessen und die Verabredung mit Signora Capresi, die sich ein Ferienappartement in Moncioni ansehen wollte, abschminken.

»Tun Sie mir die Liebe und seien Sie einen Moment still«, sagte Paul leise. »Bitte!«

Der Makler schwieg erschrocken und bohrte mit der Schuhspitze in der trockenen Erde.

Paul setzte sich auf das Mühlrad und schloss die Augen. Ja, dachte er, ja. Dies hier war ein magischer Ort. Hier würde er glücklich werden, hier würde sich alles zum Guten wenden, davon war er überzeugt.

Es war unglaublich, hier zu sitzen. Immer intensiver roch er die Kräuter, die wild wucherten. Büsche von Kamille hatten sich ausgesamt, und auch Dill und Oregano. Dazu die Sonne, die er auf seinen Armen spürte und die der Haut einen sandig erdigen Geruch verlieh, den er so liebte.

Hier in einer warmen Sommernacht zu sitzen und auf die Lichter von Ambra zu schauen – ein größeres Glück konnte er sich im Moment nicht vorstellen.

Der Makler stand dort, wo die Terrasse aufhörte und die baufällige, zugewucherte Treppe zum Parkplatz führte, und versuchte jetzt zu telefonieren. Ging hin und her, streckte das Handy zum Himmel und fluchte leise, weil er anscheinend kein Netz hatte.

»Was ist das da unten?«, rief Paul dem Makler zu, der sofort seine Bemühungen unterbrach und zu ihm kam. »Diese lang gestreckten Kästen. Sind das Ställe oder Lagerhallen?«

»Das ist eine Tabakfabrik«, antwortete der Makler und sah jetzt anscheinend doch all seine Felle davonschwimmen. »Aber sie ist im Moment außer Betrieb. Ich glaube, sie ist pleite. Vielleicht wird sie sogar abgerissen, ich weiß es nicht.«

»Macht sie Krach, wenn sie arbeitet?«, fragte Paul.

»Aber überhaupt nicht! Selbst wenn Sie danebenstehen, hören Sie nichts. Und hier oben schon gar nicht.«

Paul nickte. Das Thema war für ihn erledigt. Dann überlegte er und fuhr fort: »Die Straße bis zu diesem Haus ist sehr schlecht. Ich wage gar nicht daran zu denken, in welchem Zustand sie im Winter ist, wenn es oft regnet. Wer ist dafür zuständig, sie in Ordnung zu halten?«

Der Makler streckte sich und atmete tief durch. »Sie haben hier ein Grundstück von zehn Hektar. Auf Ihrem Grund, also ab Ihrer Grundstücksgrenze, sind Sie für die Straße zuständig.«

Paul presste die Lippen aufeinander. »Das ist ein erheblicher Kostenfaktor.«

»Sicher. Aber wenn Sie sich einen Jeep anschaffen, haben Sie keine Probleme mehr und können sicher sein, dass Sie keinen ungebetenen Besuch bekommen. Das ist der Gedankengang vieler Deutscher, die sich hier in der Toskana ein Anwesen zulegen.«

Paul überlegte einen Moment, dann lächelte er. »Da haben Sie recht. Das kann eventuell sogar von Vorteil sein.«

Ja, dachte er. Genau so etwas hatte er gesucht. Einen Ort, an dem er absolut allein war. Kein Besuch und keine unliebsamen Überraschungen mehr.

Hier würde nichts passieren. Hier konnte auch nichts passieren.

Sein Puls beruhigte sich.

Er sah den Makler an. »Gehen wir hinein?«

Der Makler nickte und schloss die Tür auf.

Betrat man das Haus, stand man in keinem Flur, sondern in einer Art Loggia mit großen Fenstern und blinden Scheiben zum Garten. Darin ein grober, fleckiger Holztisch, der einmal hellgrün gestrichen worden war, dessen Farbe aber bereits großflächig abgeplatzt war, dazu drei unterschiedliche Stühle, einer mit zerrissenem Geflecht. Das Ganze wirkte wie der Vorraum einer alten Laube. An der Wand ein schwarzes Kreuz und vor den Fenstern gelbliche Gardinen, die zum großen Teil aus ihren Ringen gerissen waren.

Dahinter die Küche. Dunkel und kalt.

Der Makler bemühte sich, die mit Spinnweben bedeckten Fenster aufzureißen, was er eigentlich wegen der dumpfen Feuchtigkeit schon vor der Besichtigung hätte tun sollen.

Trübes Licht fiel in den Raum, und allmählich war eine verdreckte steinerne Spüle zu erkennen, darüber ein Regal mit verstaubten Gläsern. Neben der Spüle alte Lappen und ein vertrockneter Schwamm. Vor dem Fenster, durch das man kaum noch sehen konnte, standen ein kleiner Tisch und ein Hocker. An der gegenüberliegenden Wand ein Gasherd, fettverkrustet nach Jahren oder Jahrzehnten ohne Reinigung. Ein alter, beigefarbener Küchenschrank und ein verzinkter Mülleimer daneben.

»Man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann kann man durchaus etwas daraus machen«, sagte der Makler, der allmählich Morgenluft witterte und jetzt wesentlich engagierter wirkte. »Das Haus hat Potenzial. Es ist ein Schmuckkästchen, dessen Glanz einfach nur verstaubt ist. Der alte Mann, ein professore, der hier in seinem geliebten Landhaus bis zu seinem Tod gelebt hat, konnte sich schon seit Langem nicht mehr darum kümmern.«

Paul nickte.

Sicher. Der Makler hatte recht. Dieses Chaos hier ließe sich beseitigen, und dann konnte man alles ändern. Konnte diese verwahrloste Hütte mit einem Haufen Geld in eine Luxusimmobilie verwandeln.

Das Wichtigste war der Ort. Die Lage, die Lage, die Lage.

Er ging weiter. Hinter der Küche ein kleiner Flur, rechts davon das Bad. Er öffnete die Tür, und ein schwarzer Skorpion fiel ihm fast in den Nacken. Paul schüttelte sich und brauchte ein paar Sekunden, um sich von dem Schreck zu erholen.

Dann sah er, dass die Dusche verschimmelt, das Toilettenbecken von Wasser-, Kalk- und Schmutzresten dunkel verkrustet, das Handwaschbecken zerbrochen und die Armaturen verrostet waren.

Tja, dachte Paul, so ist das nun mal. Man kann nicht alles haben.

In den beiden Zimmern im ersten Stock wurde es nicht besser. Das gesamte Haus war mehr als renovierungsbedürftig.

Allerdings war die Aussicht aus dem ersten Stock sensationell. Paul hatte das Gefühl, etwas derart Beeindruckendes noch niemals gesehen zu haben. Der weite Blick über die Hügel der Toskana mit ihren kleinen malerischen Bergdörfern. Hier war man dem Himmel ganz nah.

Wie gebannt stand er still und rührte sich nicht. Dies könnte SEIN Blick sein. Jeden Tag.

»Caprinaia ist ein wunderschöner, ein ruhiger und ein sicherer Ort«, wagte der Makler leise zu sagen. »Das Haus steht jetzt seit fünf Jahren leer, aber es ist noch niemals eingebrochen worden. Wo gibt es denn so was? So etwas finden Sie kaum. Aber es liegt sehr einsam, und die Straße ist so wenig einladend, dass es unglaublich sicher ist.«

Paul sagte nichts dazu.

Als sie schweigend einmal durchs ganze Haus gegangen waren, setzte sich Paul in der Küche auf den alten hölzernen Schemel, der vor dem Fenster stand, und sah hinunter ins Land.

»Bitte, könnten Sie mich noch einen Moment allein lassen?«, fragte er den Makler.

»Aber natürlich«, sagte dieser und verschwand schnell nach draußen.

Hier, dachte Paul. Hier an diesem Ort und in diesem Haus. Die Schönheit des Hauses bestand aus seiner Einfachheit. Es war alles schlicht und karg. Und genau das, was er gesucht hatte!

Er würde diese Hütte kaufen und in ein Zuhause verwandeln.

Was für eine großartige Idee.

Dieses kleine Haus auf einem Hügel in der Toskana oberhalb von Ambra würde alle Probleme lösen.

Ihm wurde immer leichter ums Herz, und er bemerkte gar nicht, wie die Zeit verging und der Makler eine Zigarette nach der anderen auf der Terrasse rauchte, weil er nicht wagte, ihn zu stören.

Als Paul vollkommen glücklich war, stand er auf, öffnete die Tür und sagte: »Es ist in Ordnung, ich kaufe das Haus.«

Der Makler stand auf dem falschen Fuß und fiel fast um. Das hatte er jetzt nicht erwartet. »Oh!«, sagte er. »Das freut mich! Ich gratuliere Ihnen.« Er reichte Paul die Hand.

»Es ist wirklich ein wunderschöner Ort und ein wunderschönes Haus. Was – sagten Sie noch mal – kostet es?«

»Zweihundertvierzigtausend.«

»Gut. Ich zahle fünfzigtausend weniger, also hundertneunzigtausend, denn das wunderschöne Haus ist eine wunderschöne Ruine und ein Groschengrab. Ich denke nicht, dass Interessenten dafür Schlange stehen.«

Der Makler wurde blass. »Ich dachte, es gefällt Ihnen?«

»Himmel, ja!« Paul schloss die Augen. »Es gefällt mir, ich möchte es auch kaufen, aber es ist in einem desolaten Zustand, und darum zahle ich nicht den verlangten Preis, sondern fünfzigtausend weniger. Ha capito?«

»Da muss ich mit den Erben sprechen.«

»Tun Sie das. Aber lassen Sie sich nicht zu viel Zeit, ich habe noch etliche andere Besichtigungen, und wenn ich in einer Woche nach Deutschland zurückfliege, möchte ich einen unterschriebenen Vertrag in der Tasche haben.«

»Alles klar. Ich werde das klären und melde mich morgen, spätestens übermorgen bei Ihnen.«

»Sehr schön. Sie haben meine Handynummer?«

»Selbstverständlich.«

»Gut. Dann erwarte ich Ihren Anruf. Und bitte, seien Sie so lieb und lassen Sie mich hier noch einen Moment sitzen. Ich will hören, ob mich Straße oder Tabakfabrik stören.«

Der Makler nickte.

Die Tabakfabrik und die Straße tief unten im Tal interessierten Paul nicht die Bohne.

Während der Makler im Auto wartete, saß Paul noch eine halbe Stunde an dem alten Mühlstein, genoss die Ruhe und stellte sich vor, am Abend die Grillen zirpen zu hören und bei Sonnenuntergang den Gesang der Nachtigall. Und vielleicht rief ja sogar manchmal das Käuzchen in der Dunkelheit.

2

Am nächsten Tag verließ er um halb zehn Uhr morgens sein schlichtes Hotel in Ambra. Noch war es sehr kühl, und er überlegte, ob er sich statt der kurzen nicht doch lieber lange Hosen anziehen sollte. Aber dann ließ er es bleiben.

Die Sonne hing noch bleich und milchig über dem Tal, aber wahrscheinlich würde es gegen Mittag warm werden.

Paul trug einen Rucksack, in dem er eine Flasche Wasser, zwei belegte Brote, eine detaillierte Landkarte, sein Portemonnaie, ein Handy und ein Fernglas dabeihatte.

Ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, wie lange er bis zu »seinem« Haus in den Bergen brauchen würde, marschierte er los.

Die kurvige, steile und schmale Asphaltstraße von Ambra bis hinauf nach Duddova zog sich. Sie nahm überhaupt kein Ende.

Paul war schweißgebadet und musste mehrmals Pause machen, bevor er weiterlaufen konnte. Irgendwie hatte er diese stetig bergauf führenden Straßenkilometer im Wagen des Maklers gar nicht wahrgenommen.

Endlich in Duddova angekommen, trank er in der kleinen Trattoria am Straßenrand einen caffè und ein Wasser und aß ein panino. Danach fühlte er sich gestärkt und lief weiter.

Hinter dem kleinen Dorf hörte die Asphaltstraße auf, und es führte ein unbefestigter Weg weiter hinauf in die Berge.

Paul ging langsam. Spürte jeden Schritt. Seine Muskeln waren schon lange nicht mehr so beansprucht worden.

Es ging Kilometer bergauf und bergab und wieder hinauf und wieder bergab. Die Straße wurde immer schlechter, bestand nur noch aus groben Steinen, getrocknetem Schlamm und tiefen Kratern.

Felsbrocken lagen am Rand oder auch direkt in der Mitte, teilweise war die Spur fünfzig Zentimeter tief. Im Nachhinein bewunderte Paul den Makler, wie er den Wagen auf dieser Straße sicher jongliert hatte, ohne sich festzufahren oder mit einem Rad in eine tiefe Rille zu stürzen, aus der es kein Entrinnen mehr gab.

Diese Straße war eine Herausforderung. Für jeden Besucher, aber natürlich auch für jeden Handwerker, der an diesem Haus irgendetwas richten sollte.

Und auf seinem anstrengenden Gang begriff Paul, dass diese Straße Fluch und Segen zugleich sein würde.

Nach drei Stunden erreichte er das Haus und konnte sich nicht erinnern, schon jemals so kaputt, so erschöpft, aber auch gleichzeitig so glücklich gewesen zu sein.

Er setzte sich an den Mühlstein, trank Wasser und aß seine Brote.

Wusste irgendwann nicht mehr, wie lange er gesessen hatte, aber war sich ganz sicher, dass alles so richtig war.

Ja, er musste dieses Haus haben. Caprinaia.

Es war der Schlüssel zum Glück und zur Lösung all seiner Probleme.

Als die Sonne allmählich von hellgelb ins Orangefarbene überging und sich der Nachmittag ankündigte, machte er sich auf den langen und mühseligen Heimweg.

Zwei Tage später rief der Makler an. »Die Erbengemeinschaft bietet Ihnen einen Preiserlass von dreißigtausend Euro, bleiben also insgesamt zweihundertzehntausend«, sagte er mit vorsichtiger Stimme.

»Ich bin einverstanden«, antwortete Paul. »Dann machen Sie mir bitte so schnell wie möglich einen Termin beim Notar.«

»Aber selbstverständlich. Das dürfte kein Problem sein.«

»Wann wäre die Summe fällig?«

»Normalerweise zahlen Sie sofort ein Drittel, also siebzigtausend, an, die restlichen hundertvierzigtausend fließen, wann Sie wollen, aber spätestens in einem Jahr. Va bene?«

Paul nickte, und eine gewisse Erleichterung war ihm anzumerken. »Va benissimo.«

Der Makler wollte sich gerade verabschieden, aber Paul fiel ihm ins Wort. »Ach, und noch etwas …«

»Ja?«

»Könnte ich eventuell schon vorher ins Haus? Ich möchte da ab und zu übernachten und mich um das eine oder andere kümmern.«

»Aber sicher. Ich denke nicht, dass die Erbengemeinschaft etwas dagegen hat.«

»Wunderbar. Und könnten Sie eventuell dafür sorgen, dass ich Strom und Wasser habe, wenn ich das nächste Mal komme? Das dürfte so in zwei oder drei Wochen sein.«

»Aber natürlich. Ich kümmere mich darum.«

»Wie schön, ganz herzlichen Dank«, meinte Paul, legte auf und lächelte. Es lief hervorragend.

Nur Minuten später brach ihm der Schweiß aus.

Er hatte es getan.

Spätestens in einem Jahr musste er nun also hundertvierzigtausend Euro zahlen.

Das Geld hatte er nicht. Er arbeitete als Fotograf in einer Werbefirma auf Honorarbasis, und mit der Anzahlung waren seine Ersparnisse aufgebraucht.

Aber seine Mutter schwamm im Geld und brauchte es nicht. Sie musste ihm helfen.

Oh, mein Gott.

Denn er wollte dieses Haus. Er brauchte es. Koste es, was es wolle.

3

Hamburg – Fuhlsbüttel, im Juli

»Wie viel Zeit haben wir noch?«, fragte sie und kramte in ihrer Handtasche nach einem Taschentuch.

»Eine Dreiviertelstunde bis zum Einsteigen.«

»Ach, du lieber Himmel! Kannst du mir etwas zu trinken besorgen? Einen Kaffee, ein Wasser, einen Prosecco – ganz egal.«

»Aber sicher. Bin gleich zurück.«

Seine Mutter blieb auf dem anthrazitfarbenen Plastikstuhl des Hamburger Flughafens sitzen und sah ihm nach. Sie war eine kleine, immer noch sehr sportlich und agil wirkende Person. Siebzig Jahre alt, fünfundsechzig Kilo schwer und eins fünfundsechzig groß. Ihre mittlerweile grauen Haare waren kurz geschnitten und standen mithilfe von Gel in alle Himmelsrichtungen ab, ihre Augen schminkte sie dunkel, ihre Lippen knallrot. Auch ihre Brillengestelle bunt und auffällig. Und immer passend zur Kleidung. »Wer so grau aussieht wie ich, muss mit ein bisschen Farbe gegensteuern«, hatte sie oft erklärt, und so waren ihre grellen Lippenstift- und Brillenfarben zu ihrem Markenzeichen geworden.

Nur zwei Minuten später brachte er ihr einen Kaffee.

»Danke«, sagte sie und lehnte sich zurück. »Himmel, wann bin ich das letzte Mal geflogen? Irgendwann vor dreißig oder vierzig Jahren mal nach Zürich. Das weiß ich noch, weil mein Koffer nicht ankam. Aber frag mich nicht, warum ich geflogen bin. Ich habe keine Ahnung. Erschreckend eigentlich. Ich bin allmählich jenseits.«

Sie trank langsam den Kaffee, und er sagte nichts dazu.

Vor einer Woche hatte sie ihren siebzigsten Geburtstag mit dreißig Leuten in ihrer riesigen Flensburger Wohnung gefeiert.

Mit dem Blick auf die Förde. Die Terrasse mit Fackeln beleuchtet. Es gab Labskaus und Bier und Schnäpse bis zum Abwinken. Eine kleine Jazzcombo sorgte für die Stimmung. Paul war extra nach Flensburg gekommen und feierte mit.

Ganz zu Beginn hatte er sie begrüßt. »Herzlichen Glückwunsch, Mama«, hatte er geflüstert und ihr einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt. »Du siehst klasse aus. Auf die nächsten dreißig!«

Sie hatte gegrinst, ihn kurz in den Arm genommen und sich wieder anderen Gästen zugewandt.

Drei Stunden später war er nicht sicher, ob sie überhaupt registriert hatte, dass er gekommen war. Sein Blumenstrauß lag zusammen mit anderen auf dem Tresen der offenen Küche und welkte vor sich hin.

Er beobachtete das Treiben. Vielleicht konnte er sie am Ende noch sprechen. Wenn alle weg waren.

Sie war aufgekratzt, überdreht, fiel jedem um den Hals, ihr Make-up war verschmiert, sie wirkte wie ein armseliger Clown. Vielleicht sollte er lieber gehen und warten, bis sie morgen wieder nüchtern war.

Aber er blieb. Rechnete damit, sie in ihr Bett tragen zu müssen.

Um kurz vor halb drei war plötzlich Ruhe. Der letzte Gast war gegangen.

Seine Mutter strich sich die Haare aus der Stirn, atmete tief durch, schenkte sich noch einen Schluck Wein ein und sah sich um. Und da bemerkte sie ihn.

»Paul«, sagte sie leise und grinste schief. »Du? Seit wann bist du hier?«

»Von Anfang an. Ich hab dir gratuliert, als das Fest losging, und dir Blumen geschenkt.«

»Ah ja.« Sie sah zu Boden und nickte. »Super. Danke. Hatte ich jetzt vergessen. Möchtest du noch was trinken?«

»Nein, danke.«

»Wo schläfst du heute Nacht?«

»Im Hotel.«

»Aha.« Sie wirkte so müde, dass sie kaum noch die Augen offen halten konnte und ihr alles egal war.

»Ich möchte dir etwas schenken, Mama.«

Sie schloss die Augen und rieb sich die Stirn. »Morgen, ja?«

»Nein, jetzt.«

»Okay.« Sie setzte sich. »Aber ich glaub nicht, dass ich es morgen noch weiß. Ich hab wohl ein Glas zu viel getrunken.«

Er ignorierte es und setzte sich ihr gegenüber. Zeigte ihr einen Katalog von der Toskana. Blätterte Seiten mit den schönsten Fotos auf, die man sich vorstellen kann. Pittoreske Dörfer auf toskanischen Hügeln, Weinberge, von Zypressen gesäumte Alleen, romantische Gassen in Siena und Florenz, Olivenhaine und verschwiegene Wälder.

»Dorthin lade ich dich ein«, flüsterte er. »Wir fliegen nächste Woche nach Florenz! Und wohnen mitten in der Toskana in einem entzückenden Bergdorf. Eine Woche lang. Das ist mein Geschenk für dich zum Siebzigsten!«

Sie sah ihn mit glasigen Augen an.

»Du spinnst total!«

»Nein. Ich meine es ganz ernst, und ich freue mich darauf. Na, was sagst du?«

Elisabeth Böger verzog den Mund, schien einen Moment zu überlegen, aber schließlich nickte sie und meinte lallend: »Warumeigentlichnich?«

Dann stand sie mühsam auf und torkelte aus dem Zimmer.

Paul überlegte, ob er sie noch ins Bett bringen sollte, aber dann ließ er es bleiben und rief sich ein Taxi.

Elisabeth Böger hatte ihren Kaffee getrunken, der Flieger war zum Abflug bereit, und sie saßen auf ihren Plätzen. Reihe zwölf, sie am Fenster, er in der Mitte.

Als er beim Start ihre Hand nehmen wollte, entzog sie sie ihm. »Lass es«, sagte sie knapp. »Egal, was passiert, das hilft nicht weiter.«

Er zog seine Hand zurück.

Kurz darauf lag der Flieger ruhig in der Luft. »Möchtest du noch etwas trinken?«, fragte er. »Soll ich dir was bestellen? Vielleicht einen Prosecco?«

Sie schüttelte den Kopf. »Nein, danke. Ich glaube, wenn ich jetzt Alkohol trinke, wird mir schlecht.«

Und dann schlief seine Mutter und sagte den restlichen Flug kein Wort mehr.

4

Nach der Landung fuhren sie in einem Mietwagen von Florenz nach Süden und bogen in Richtung Valdarno von der Autobahn ab.

Paul wusste, dass die Gegend von Montevarchi bis Ambra alles andere als schön war und überhaupt nicht so, wie man sich die Toskana vorstellte. Daher hoffte er, dass seine Mutter noch einmal einschlafen würde, aber sie war knallwach und sah interessiert aus dem Fenster.

»Ach, du lieber Himmel«, sagte sie, als sie zehn Minuten lang aus dem Fenster gestarrt hatte. »Das ist ja hier ganz grausig. Wo sind wir? Im Slum? Oder in einem Industriegebiet?«

»Die Toskana ist ein hoch entwickeltes Land, Mama. Eine reiche Region, es gibt ja in Italien ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Natürlich ist hier auch Industrie. Mit Fabriken, Outlets, was weiß ich. Irgendwo muss dies ja alles sein. Aber du brauchst nur zwei, drei Kilometer hoch in die Berge zu fahren – und dann sieht es ganz anders aus. Und das ist ja auch das Faszinierende an der Toskana, finde ich: Im Tal hast du deinen Job und bekommst alles, was du brauchst, in den Bergen hast du deine Ruhe und eine Landschaft, die ihresgleichen sucht.«

»Na, ich weiß nicht«, meinte seine Mutter.

»Guck mal hier, die Häuser«, sagte sie nach einer Weile angewidert. »Der Schwarzschimmel kriecht schon hoch bis in den ersten Stock, das Haus ist feucht, und der Putz fällt von den Wänden. So was möchte ich auch nicht sehen, wenn ich einmal in der Woche zum Einkaufen fahre. Das ist ja fürchterlich. Ich habe das Gefühl, ich befinde mich in den Siebzigerjahren und fahre durch Jugoslawien!«

»Nun ist aber gut, Mama, übertreib mal nicht«, sagte er scharf und ein bisschen zu laut. »Gut, nicht jedes Haus hier am Straßenrand ist vom Feinsten, aber es gibt Schlimmeres. Wart’s einfach ab. Unser Hotel liegt ja auch nicht hier an dieser Straße!«

Allmählich wurde er immer wütender und verlor seine Gutmütigkeit. Er hatte keine Lust, seine Mutter tagelang durch die Toskana zu kutschieren, nur um sich ihr Gemecker anzuhören.

Schmallippig, schweigend und schneller als erlaubt fuhr er weiter.

Es war ein Fehler gewesen, mit ihr hierherzufliegen. Ein nutzloses Unterfangen. Sie würde das Haus nicht mögen und es niemals mitfinanzieren.

Als sie ungefähr drei Kilometer hinter Ambra abbogen und hinauf in die Berge fuhren, entspannte sich seine Mutter zusehends. Er sah richtig, wie sie tiefer in ihren Autositz sank.

Die Fahrt auf der kurvigen Straße bot alles, was man sich bei dem Wort »Toskana« vorstellte: Weinberge, Olivenhaine, malerische Dörfer auf kleinen Hügeln, einzelne Landhäuser mit Pools, gewaltigen Terrassen und Zypressen vor dem Haus.

Das war das, worauf seine Mutter offensichtlich die ganze Zeit gewartet hatte, denn sie lächelte und sagte: »Gott, wie wundervoll! So schön habe ich es mir nicht vorgestellt.«

Paul kommentierte das nicht.

Er parkte in einem kleinen mittelalterlichen Bergdorf direkt auf der Piazza.

»Wir sind da, Mama«, sagte er betont knapp. »Hier werden wir in den nächsten Tagen wohnen.«

Sie schwieg, als sie aus dem Auto stieg. Dann drehte sie sich einmal um sich selbst. »Das ist die Piazza des Ortes?«, fragte sie und sah Paul dabei an.

Paul nickte.

»Unglaublich. Unfassbar, dass es so etwas überhaupt noch gibt auf der Welt.«

Sie hakte sich bei ihm ein, und gemeinsam gingen sie ins Hotel, ein ehemaliges Castelletto, das in jahrelanger Arbeit mit viel Mühe und Liebe zum Detail und unermesslich viel Geld in ein Schmuckstück für Gäste verwandelt worden war.

In der Lobby standen sie erst einmal still. Paul registrierte die Kostbarkeiten um sie herum, die echten Ölbilder an den Wänden, die Schätze in den Vitrinen, die edlen Teppiche.

Elisabeth bemerkte hingegen die Schilder: Keine Hunde und keine Kinder.

»Das ist ja wunderbar«, sagte sie und grinste. »Das mag ich. So haben wir wenigstens Ruhe.«

Ein distinguierter, schmaler Italiener trat an die Rezeption. »Sie wünschen?«

»Mein Name ist Böger. Ich habe hier für eine Woche ein Zimmer gebucht.«

Der Angestellte schaute in den Computer. »Va bene. Bitte, kommen Sie mit.«

Das Zimmer, das ihnen der Angestellte schließlich zeigte, war noch sensationeller als der Eingangsbereich. So etwas hatte Elisabeth Böger noch nie gesehen.

Vollkommen überwältigt stand sie da, genoss den Ausblick ins Tal und nahm die erlesenen Antiquitäten, den Charme und die Einzigartigkeit dieses Zimmers in sich auf.

Leiser, als es normalerweise ihre Art war, sagte sie: »Großartig. Sehr, sehr schön. Und wo ist dein Zimmer, Paul?«

Paul war einen Moment irritiert.

»Wie meinst du das jetzt?«

»Na, das hier ist ja mein Zimmer, und wo schläfst du?«

Paul schluckte.

Damit hatte er jetzt nicht gerechnet. Er hatte kein weiteres Zimmer gebucht, dachte nicht, dass das ein Problem geben würde.

Er und seine Mutter.

Zumal sie das jahrelang gewollt hatte.

Damals, als er noch klein war. Und er sich eine Höhle gewünscht hatte. Irgendwo zwei Quadratmeter, wo er allein sein konnte.

Ohne seine Mutter.

Und jetzt, wo er erwachsen war und die Nacht 400 Euro kostete, machte sie auf einmal so ein Theater?

»Ich habe nur dieses eine Zimmer für uns gebucht«, sagte er stockend.

»Du spinnst doch wohl! Hast du echt geglaubt, ich schlafe mit dir in einem Zimmer?«

Paul schwieg.

»Na, dann bin ich ja mal gespannt, ob die noch ein zweites frei haben.«

Die Röte schoss ihm ins Gesicht, und er hoffte, dass der Angestellte nicht verstanden hatte, was seine Mutter auf Deutsch gesagt hatte.

Elisabeth ließ ihre Handtasche aufs Bett fallen, lächelte, öffnete das Fenster und schloss die Tür mit den Worten: »Bis später.«

»Sorry, da hat es wohl ein Missverständnis und eine Fehlbuchung gegeben«, sagte Paul auf Englisch. »Haben Sie eventuell noch ein zweites Zimmer frei? Meine Mutter und ich möchten nicht in einem Zimmer schlafen.«

»Bitte, kommen Sie mit. Ich sehe mal nach.«

Der Angestellte ging voran, Paul folgte schleppend.

Während der Angestellte an der Rezeption seinen Computer durchforstete, starb Paul tausend Tode.

»Ja, ich habe noch ein Zimmer«, sagte der Rezeptionist schließlich. »Da haben Sie Glück. Dem Zimmer Ihrer Frau Mutter genau gegenüber.«

»Wunderbar. Dann nehme ich es.«

Nachdem alle Formalitäten geklärt waren, ging Paul in den ersten Stock und klopfte am Zimmer seiner Mutter.

»Ich wohne jetzt übrigens direkt gegenüber in Zimmer 17«, sagte er und versuchte freundlich zu klingen, aber es gelang ihm nicht.

»Wie schön. Hoffentlich ruiniert dich diese Reise nicht«, sagte seine Mutter leise.

»Ich werde es überleben«, zischte Paul und spürte, dass er innerlich vor Wut fast explodierte.

Dann fragte er: »Sehen wir uns in einer halben Stunde zum Essen in der kleinen Osteria auf der Piazza?«

»Nein. Frühestens in anderthalb Stunden. Ich möchte diesen Blick genießen.«

»Gut, Mutter. Ich klopfe dann bei dir.«

»Ja, ja«, sagte sie, und Paul ging in sein Zimmer.

5

Auf der Piazza wehte ein frischer Abendwind.

»Möchtest du drinnen oder draußen sitzen?«, fragte Paul seine Mutter.

»Draußen«, antwortete sie, ohne lange zu überlegen. »Ich bin in Italien. Da sitzt man nicht in der Stube hinterm Ofen.« Sie rückte sich auf der kleinen Terrasse vor der Osteria einen Stuhl zurecht und setzte sich. »Es ist wundervoll.«

»Aber ziemlich windig. Es könnte sehr kühl werden.«

»Das ist mir egal. Wenn es zu kalt wird, können wir ja immer noch nach drinnen gehen.«

Damit war für seine Mutter die Diskussion beendet, und er fügte sich.

Der Kellner kam, sie studierten die Karte, bestellten eine Flasche Rotwein, zwei Vorspeisen und zwei Pastagerichte.

Dann saßen sie sich einen Moment schweigend gegenüber und sahen sich an.

»Morgen früh möchte ich dir mal ein Haus zeigen«, sagte er. »Urig, einsam, ganz außergewöhnlich, sehr besonders … Ich bin sicher, es wird dir gefallen.«

Elisabeth nickte. »Davon bin ich überzeugt. Es ist alles wunderschön hier.«

»Weißt du, so ein Haus wie das, das ich dir zeigen werde, findest du nicht in Deutschland. Bei uns gibt es ja kaum noch Einzellagen, und wenn diese einsamen Häuser verfallen, dürfen sie nicht mehr aufgebaut werden. Aber hier ist so etwas noch möglich. Wie bei dem Haus zum Beispiel: Du fährst von einem kleinen Ort aus auf einer ziemlich schlechten Straße – da braucht man natürlich einen Jeep – durch einen Wald, kilometerweit durch die Berge, durch karge Olivenhaine, und du denkst, du bist am Ende der Welt, und dann ist da plötzlich dieses Haus. Ein Traum. Wie eine Fata Morgana. Damit rechnet kein Mensch. Aber es ist plötzlich da.«

»Wieso interessiert dich dieses Haus?«, fragte Elisabeth kühl. »Ich kann mir das alles nicht so recht vorstellen.«

»Ich glaube einfach«, sagte Paul versonnen, »dass Einsamkeit, Platz und Ruhe der Luxus unserer Zeit sind. Die Welt ist überbevölkert, platzt aus allen Nähten, es gibt extreme Wohnungsnot in den Städten, Wohnungen und Grundstücke werden immer kleiner und immer teurer, der Lärm, der Dreck, die Kriminalität, und dann hast du hier plötzlich ein Haus ganz für dich allein, ein riesiges Grundstück, absolute Ruhe und einen traumhaften Blick. Und bist fern von allem und dem Himmel ganz nah. Das ist ein Geschenk.«

»Du willst doch hoffentlich hier kein Haus kaufen?«, fragte sie.

Er zuckte nur die Achseln und antwortete nicht.

Mittlerweile war es dunkel, und der Wind wurde immer stärker.

Jetzt fröstelte auch seine Mutter. Sie sagte nichts, aber er sah es.

Er rief den Kellner und bezahlte.

Und dann gingen sie langsam von der Osteria wieder hinauf zum Castelletto.

»Gute Nacht, min Jong«, sagte Elisabeth vor ihrer Zimmertür. »Wann gibt es morgen Frühstück?«

»Ab sieben Uhr.«

»Treffen wir uns um acht?«

»Sehr gerne.«

Sie drehte sich um und ging.

6

Flensburg, Frühjahr, vor dreiunddreißig Jahren

Pauls Eltern besaßen und bewirtschafteten eine Hafenkneipe in der Flensburger Altstadt, die Seegurke, direkt am Stadthafen. Ein schmales Haus aus dem siebzehnten Jahrhundert, verwinkelt, die Wände schief, die Balken mit schmiedeeisernen Haken und Beschlägen stabilisiert. Vollgestopft mit Schiffsrequisiten, antiken Ankern, Steuerrädern, Kompassen aus Messing. Die Wände eng bepflastert mit Bildern von Schiffen, stürmischer See und Schiffsuntergängen. Außerdem Autogramme von Prominenten.

Die Gäste saßen auf groben Holzbänken an schweren Eichentischen, ein paar Schiffslampen schaukelten an der Decke, ansonsten gaben nur Kerzen das nötige Licht.

Und jeden Tag zog durch die Räume der Geruch von Bier, Rum, Zwiebeln und gebratenem Fisch.

Im Erdgeschoss und im ersten Stock des schmalen Hauses waren die Zimmer der Restauration, unter dem Dach wohnte die Familie Böger.

Vater Karl managte den gesamten Laden hinterm Tresen, Mutter Elisabeth, Lisa genannt, bediente die Gäste, und Kuddel, ein fünfzigjähriger Smutje, der nach einem Schleudertrauma nicht mehr zur See fahren konnte, stand in der Küche und kochte. In den Sommermonaten, in denen auch noch Tische draußen vor der Kneipe bewirtschaftet wurden, von denen aus die Gäste Schiffe beobachten konnten, die in den Hafen ein- und ausliefen, war das Lokal brechend voll, und dann half Janina im Service aus. Eine Neunzehnjährige mit dickem Hintern, die blond gefärbten Haare wüst toupiert, die Lippen knallrot geschminkt und die Klamotten immer zwei Nummern zu eng. Ständig süß grinsend, aber nicht die Hellste.

»Ein Gewinn für den Schuppen hier«, hatte sein Vater gesagt, als er sie eingestellt hatte, und seine Mutter hatte das Gesicht verzogen, aber nichts erwidert.

An diesem Abend war im Gastraum noch nicht viel los, aber der Ansturm stand bevor, und Elisabeth Böger half noch bei den Vorbereitungen in der Küche.

Elisabeth war im neunten Monat schwanger und konnte wegen ihres dicken Bauchs kaum in die Töpfe gucken, ihr Gesicht glühte, und ihre Füße, die in ledernen Clogs steckten, waren geschwollen.

Paul war gerade sieben und starrte seine Mutter unverwandt an. Konnte es nicht begreifen, was sie ihm erzählt hatte. Dass sein Brüderchen oder sein Schwesterchen, das bald auf die Welt kommen würde, noch in ihrem Bauch war, so wie auch er vor seiner Geburt in ihrem Bauch gewesen war.

Plötzlich schrie sie auf. Ihr Finger war voller Blut.

»Verflucht, ich hab mich geschnitten, bitte, sei so lieb und rühr die Suppe, damit nichts anbrennt, ich hol mir schnell ein Pflaster, bin gleich wieder da«, rief sie noch und lief hinaus.

Paul stand vor dem großen Topf und rührte. Hoffte, dass seine Mutter bald wiederkommen und ihn von der Rührerei erlösen würde.

Aber sie kam nicht.

Sie musste langsam Stufe für Stufe zum Bad im zweiten Stock nehmen. Suchte Pflaster, aber fand keine.

Daraufhin lief sie in die kleine Kammer, die Karl bezogen hatte, seit sie schwanger war. Denn da sie in der Schwangerschaft nur noch auf dem Rücken schlafen konnte, schnarchte sie, und das ging ihm auf die Nerven.

In der untersten Schublade seines Schrankes bewahrte er tägliche Medikamente, Utensilien für die Nagelpflege, ein paar Brillen und eben auch Pflaster auf.

Und dort fand sie die Fotos.

Von Karl und einer Frau. Die sie zuerst nicht erkannte. Erst nach dem achten Foto sah sie es. Er und Janina. Die primitive Blondine aus dem Service. Sie vögelten miteinander. In allen erdenklichen Stellungen.

Sie war wie erstarrt, und ihr wurde übel. Sah sich langsam Foto für Foto an. Konnte es nicht glauben. Ihr Mann! In dieser Art und Weise mit dieser bescheuerten Schlampe? Das hätte sie sich in ihren wüstesten Fantasien nicht vorstellen können.

Sie blätterte die Fotos durch. Immer und immer wieder. Und konnte es einfach nicht begreifen. Sie befand sich gerade in einem Albtraum und würde gleich erwachen …

Aber sie erwachte nicht, und ganz, ganz langsam wurde ihr klar, dass diese Fotos Realität waren.

Sie saß auf dem Teppich und hielt den Beweis seiner Untreue in Händen, während sie mit seinem zweiten Kind hochschwanger war.

Und wer hatte fotografiert? Wer hatte genüsslich draufgehalten, hatte Pornofotos gemacht und alles, wirklich jedes Detail, Janinas gespreizte Beine und ihren Schritt in Großaufnahme fotografiert? Wer war der oder die Dritte im Bunde?

Elisabeth wurde schwindlig. Sie glaubte, nie wieder von diesem Teppich aufstehen zu können, und sie wusste nicht, wie sie weiterleben sollte.

Zehn Minuten später stand sie auf, nahm die Fotos und ging hinunter in den Gastraum, wo Karl am Tresen stand und fröhlich Biere zapfte. Er schwitzte, und sein Gesicht war knallrot.

»Kennst du den?«, fragte er Jörn, der vor ihm auf dem Tresen hing und auf sein Bier wartete. »›Meine Frau ist ein Engel‹, sagt der eine zum andern. Sagt der andere: ›Hast du ein Glück, meine Frau lebt noch!‹«

Karl schrie vor Lachen, Jörn grinste breit.

In diesem Moment kam Elisabeth, baute sich vor ihm auf und schmiss ihm die Fotos ins Gesicht, die sich für alle sichtbar über den gesamten Tresen verteilten. Einige segelten auf den Boden, andere versanken im Gläser-Abwasch-Wasser.

Karl stand eine Sekunde wie erstarrt, dann raffte er die Fotos eilig zusammen. Aber Jörn hatte genug gesehen, griff sich ein paar Fotos und lachte schallend.

»Wie geil ist das denn? Und ist das die Pralle, die hier immer im Sommer arbeitet?«

»Halt die Schnauze!« Karl riss Jörn die restlichen Fotos aus der Hand.

Jörn kicherte weiter.

»Mich siehst du nicht wieder«, sagte Elisabeth kalt zu Karl. »Und Paul auch nicht. Und auch nicht das Kind, das in den nächsten Tagen geboren wird. Vergiss es. Vergiss uns. Bis denn.«

»Ich kann es dir erklären …!«

»Ach ja? Und wer hat bei der Porno-Session fotografiert? Das würde mich ja mal interessieren. Kannst du mir das auch erklären?«

Karl schwieg.

Elisabeth sah ihn kalt an. »Irgendwann werde ich deinem Sohn erzählen, was für ein Arsch du bist.«

Karl zuckte die Achseln.

Jörn kratzte sich nachdenklich am Kopf.

»Weißt du, Karl, wenn ich dich nur sehe, könnte ich kotzen!«

Damit verließ sie den Raum und ging in die Küche, wo Paul immer noch die Suppe rührte.

»Komm, Paul«, sagte sie. »Pack deine Sachen. Etwas zum Anziehen und das, was du morgen für die Schule brauchst. Wir schlafen heute Nacht bei Anke.«

Paul hörte auf zu rühren. »Warum?«

»Das erkläre ich dir später. Und jetzt beeil dich!«

Nur eine gute halbe Stunde später verließen Elisabeth und Paul die Hafenkneipe, die seit Jahren ihr Zuhause gewesen war.

Elisabeth zog ihren Koffer hinter sich her und hatte einen strammen Schritt am Leib.

Der kleine Junge, der hinter ihr her stolperte, konnte ihr kaum folgen.

7

Anke war gerade vierzig geworden, eine fröhliche, lebensbejahende, zupackende Frau, die töpferte und ihre Keramik vor allem an Touristen verkaufte. Damit kam sie gut über die Runden und bezeichnete sich selbst als den zufriedensten Menschen der Welt. Bei Anke gab es immer einen Platz im Garten, eine Tasse Tee und ein offenes Ohr.

»Kommt rein!«, sagte Anke, als Lisa und Paul mit ihren Sachen vor der Tür standen. »Wie wär’s mit einem Tee?«

Lisa und Paul zogen sich ihre Jacken und Schuhe aus und setzten sich im Wohnzimmer aufs Sofa.

»Können wir die Nacht hier bei dir bleiben?«, fragte Lisa, als Anke mit dem Tee hereinkam.

»Natürlich. Gar kein Problem.«

Sie schenkte ein und sah, dass Lisa am ganzen Körper zitterte. »Ist dir kalt? Brauchst du eine Jacke?«

Lisa schüttelte den Kopf. »Nein, hier ist es ja schön warm, es liegt an mir, da hilft keine Jacke. Danke.«

Anke nickte, legte Lisa aber wortlos eine Decke über die Beine. »Und du, Paul? Hast du Hunger?«

Paul nickte zaghaft und dankbar. Er wusste nicht, ob es richtig war, Ja oder Nein zu sagen. Er wusste und verstand in dieser Situation überhaupt nichts mehr.

Nur zwei Minuten später kam Anke mit einem Nutellabrot und einem Kuscheltier für Paul wieder, setzte sich und sah Lisa an.

»Erzähl. Was ist passiert?«

Lisa trank einen Schluck Tee. Sah an die Decke. Überlegte. Erinnerte sich. Und dann begann sie zu weinen. So, wie sie noch nie in ihrem Leben geweint hatte.

Anke ging zu ihr und nahm sie in den Arm. Streichelte sie einfach nur.

Minutenlang sagte keine ein Wort.

Paul bewegte sich nicht. Er wirkte wie paralysiert. So hatte er seine Mutter noch nie erlebt, und er wusste nicht, was los war. Vielleicht hatte er schon wieder etwas falsch gemacht.

»Wir haben Zeit«, sagte Anke nach einer ganz langen Weile, »ihr bleibt ja über Nacht und vielleicht noch länger hier. Du kannst es mir auch in zwei Stunden erzählen. Oder morgen früh. Oder sonst wann. Heul dich erst mal richtig aus. Das tut gut.«

Lisa zitterte, drückte sich ins Sofa, zog sich die Decke übers Gesicht, tauchte wieder auf, schnaubte sich die Nase, weinte weiter.

»Das Baby«, schluchzte sie.

»Keine Angst, das kann es ab. Mama weint. Mama hat ein Problem. Davon geht man als Baby nicht zugrunde.«

Lisa nickte erleichtert, putzte sich erneut die Nase und sah ihre Freundin an.

»Er betrügt mich«, sagte sie leise.

»Das hab ich mir gedacht«, meinte Anke. »Aber ich denke, wir bringen jetzt erst einmal den kleinen Mann ins Bett.«

Paul hatte das Nutellabrot aufgegessen und war fix und fertig. Todmüde. Hatte nichts dagegen, jetzt ins Bett zu gehen. Offensichtlich brauchte er sich in dieser Nacht auch keine Sorgen mehr zu machen. Mama war da und Anke war da, und das mit Papa würde sich auch irgendwie klären. Die beiden hatten sich eben gerade ein bisschen gestritten, aber das war bestimmt morgen oder spätestens nächste Woche wieder in Ordnung.

Es würde alles gut werden.

Lisa ging zusammen mit Paul nach oben, Anke folgte mit dem Gepäck.

Unter dem Dach gab es eine kleine Ferienwohnung, eng und mit schrägen Wänden. Ein Doppelbett, ein Tischchen unter dem Fenster mit zwei Stühlen, ein Schrank, eine Zweiercouch, ein Sessel, ein Couchtisch. Eine winzige Küchenecke. Und ein Duschbad mit Toilette und Waschbecken. Das war alles. Und eine Besenkammer am Ende des Flurs. Es würde nicht viel Mühe machen, sie auszuräumen und herzurichten. Für Paul, oder um Klamotten unterzustellen.

Fürs Erste musste Paul eben bei seiner Mutter im Bett schlafen.

Anke holte ihm eine Zahnbürste und einen Schlafanzug ihres Sohnes, den schon zehn Jahre niemand mehr angehabt hatte. Dann gaben Lisa und sie Paul einen Gutenachtkuss, deckten ihn zu und sagten ihm das, was Paul ja schon die ganze Zeit wusste: Alles wird gut.

Als sie die Schlafzimmertür hinter sich schlossen, schlief Paul bereits.

»So«, sagte Anke, als sie mit Lisa zurück ins Wohnzimmer kam. »Meinst du, dass du mir jetzt erzählen kannst, was passiert ist?«

Lisa nickte.

»Oh, mein Gott«, meinte Anke, als Lisa geendet hatte. »Ich hab ja geahnt, dass irgendwas nicht stimmt, aber so schlimm und so drastisch hab ich es mir nicht vorgestellt. Nee, da kannst du nicht zurück. Da müssen wir dein Leben ganz neu planen und organisieren. Erst mal bringst du in Ruhe dein Baby zur Welt, und dann braucht ihr ein neues Zuhause. Was für ein Wahnsinn!«

»Wie lange können wir bleiben?«, fragte Lisa.

»Zwei Wochen. Dann ist die Bude bis Anfang Oktober belegt.«

»Oh, mein Gott!«

Anke verzog den Mund. »Nun ja, es ist, wie es ist. Aber immerhin haben wir zwei Wochen, um für dich und Paul und das Baby eine Wohnung zu finden.«

8

Die Hölle begann, als seine Mutter drei Nächte später zu schreien begann. Paul sprang auf wie von der Tarantel gestochen und verstand überhaupt nichts. Was war passiert? Wo war er?

Völlig verschlafen versuchte er die Situation zu erfassen, während seine Mutter schrie.

»Hol Anke«, keuchte sie, »es geht los!«

Paul rannte die Treppe hinunter und schlug mit aller Kraft an Ankes Schlafzimmertür. »Anke!«, schrie er. »Mach auf. Irgendwas ist mit meiner Mutter! Sie hat gesagt, es geht los!«

Nur Sekunden später öffnete Anke. »Alles klar. Reg dich nicht auf. Wahrscheinlich hat sie Wehen.«

Sie rannte zur Treppe, und Paul lief ihr hinterher.

Da drehte sie sich noch einmal um, hockte sich hin und sah Paul an. »Pass mal auf, kleiner Mann«, sagte sie. »Bitte, es ist ganz wichtig: Gehst du jetzt ins Wohnzimmer und machst keinen Scheiß, ja? Du kannst dir den Fernseher anschalten, aber stör uns jetzt bitte nicht, okay? Mach dir keine Sorgen, es passiert nichts, deine Mama bekommt jetzt dein Brüderchen oder dein Schwesterchen. Verstehst du das?«

Paul nickte.

»Dann geh jetzt bitte und sei lieb. Es ist alles gut. Kann ich mich auf dich verlassen?«

»Klar«, sagte Paul wenig überzeugt, verschwand im Wohnzimmer und nahm die Fernbedienung zur Hand.

Anke rannte hinauf ins Schlafzimmer und sah sofort, dass die Geburt in vollem Gange war.

»Ich ruf den Krankenwagen, mach dir keine Sorgen«, sagte sie.

»Bleibst du hier? Bei Paul?«, stöhnte Elisabeth.

»Natürlich. Alles kein Problem.«

Der Krankenwagen war zehn Minuten später da.

Anke hatte den Arm um Paul gelegt. Gemeinsam sahen sie vom Fenster aus, wie der Krankenwagen davonbrauste. Das Martinshorn dröhnte durch die Straßen, bis es nicht mehr zu hören war.

»Aber sie stirbt jetzt nicht?«, fragte Paul leise.

»Nein. Auf gar keinen Fall. Bald hast du ein Geschwisterchen. Alles wird gut.«

Am nächsten Morgen war seine kleine Schwester da. Mit einem zarten, schmalen Gesicht und großen, dunklen Augen.

Smilla.

Smilla hier und Smilla da. Smilla vorne und Smilla hinten. Smilla oben und Smilla unten. Alles drehte sich von nun an nur noch um Smilla.

Smilla musste trinken, musste geschaukelt werden, Smilla schrie und musste beruhigt werden, sie war nass und die Windeln waren voll, sie musste gewickelt werden. Vierundzwanzig Stunden am Tag drehte sich die ganze Welt um Smilla. Wenn seine Mutter sich nicht um Smilla kümmerte, schlief sie. Vollkommen erschöpft.

Er existierte gar nicht mehr. Wurde übersehen. Gar nicht mehr wahrgenommen. Wurde nicht mehr angesprochen. Er war einfach nicht mehr da.

Es gab nur noch Smilla, diesen kleinen Baby-Teufel, dem er am liebsten den Hals umgedreht hätte. Er träumte davon, sie die Treppe hinunterzuwerfen oder ihr einen Ball in den Mund zu stopfen, damit sie endlich aufhörte zu schreien.

Denn Smilla schrie unentwegt. Kaum war sie wach, schrie sie, und keiner wusste, warum.

Paul hasste sie.

Er wollte keine kleine Schwester mehr haben. Er wollte allein sein mit seiner Mutter, mit Anke, egal. Am liebsten natürlich mit seiner Mutter und mit seinem Vater. Aber auf gar keinen Fall mit Smilla. Er hasste dieses schreiende Monster, das Milch spuckte, sich ständig bekleckerte und in die Windeln schiss.

Ankes Freunde und Nachbarn fanden Smilla toll. Brachten Schnuller, Strampler und Mobiles mit.

Ihn beachteten sie gar nicht mehr. Ihm brachten sie nie etwas mit. Noch nicht einmal eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Gummibärchen.

Seit Smilla da war, war er abgemeldet.

Und wenn er tot wäre, würde es wahrscheinlich auch niemand merken.

Im Schlafzimmer lag er mit seiner Mutter im Doppelbett, daneben die Wiege mit Smilla. Seine Mutter schlief.

Smilla schrie, aber seine Mutter war mittlerweile so erschöpft, dass sie nachts gar nichts mehr hörte und nicht reagierte.

Aber Paul wurde jedes Mal wach und schaukelte die Wiege hin und her, bis Smilla sich beruhigte und weiterschlief. Wenn sie aufhörte zu schreien, schlief Paul ein.

Nur Minuten später schrie sie wieder. Paul schaukelte weiter, bis sie aufhörte zu schreien.

Und so ging es jede Nacht.

Paul fand keine Ruhe.

Und lernte zu hassen.

9

Sie wohnten jetzt nicht mehr bei Anke, sondern in einer kleinen Wohnung im ärmsten Bezirk von Flensburg, wo abends die Betrunkenen auf der Straße grölten und man deswegen einfach den Fernseher lauter stellte. Ab und zu gab es einen lautstarken Streit oder es schrie jemand, aber auch das wurde von den Anwohnern ignoriert.

Vor dem Balkon stand ein riesiger, zwei Meter hoher Busch, und Lisa war gar nicht wohl dabei. Hier konnte jeder in ihre Wohnung einsteigen, ohne gesehen zu werden.

Sie fürchtete sich, aber sie hatte keine Wahl. Wollte wenigstens ein Dach über dem Kopf haben.

Ein Zimmer, Küche, Bad. Spartanisch, hässlich. Gelbliche Plastikfliesen in der Küche, abgewetztes Linoleum auf dem Fußboden. Aber wenigstens eine Dusche, eine Zentralheizung, ein Herd und eine Spüle. Das würde sie schaffen mit ihren zwei Kindern. Und Karl würde sie mithilfe des Jugendamtes an die Kandare nehmen. Er musste Unterhalt bezahlen.

Und dann würde es gehen.

Von seinem Vater hörte Paul gar nichts mehr, und er vermisste ihn unendlich. Sehnte sich nach ihm. Hätte alles gegeben, um bei ihm wohnen zu können.

Denn hier drehte sich weiter alles nur um Smilla.

Smilla wuchs, gedieh prächtig und wurde dick und rund.

Er selbst wurde immer schmaler, schmächtiger und schwächlicher.

»Es gibt so ’ne und solche«, sagte seine Mutter zu Anke. »Dicke und Dünne. Er ist eben so ein Hagerer, aber das ist ja nicht unbedingt ungesund. Und wohin sollten wir ihn zur Erholung verschicken? Er lebt ja hier in der guten, gesunden Luft.«

»Stimmt«, bestätigte Anke.

»Mit Smilla ist es ganz anders. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel in sie hineinstopfen, sie hat das Gen zum Fettwerden von ihrem Vater geerbt. Oder von mir.« Sie zuckte die Achseln und grinste verlegen, denn in der letzten Zeit nach der Schwangerschaft mit Smilla und dem ganzen Stress hatte sie erheblich an Gewicht zugelegt.

»Wart’s ab und mach dir keinen Kopf!«, sagte Anke. »Das ist noch alles Babyspeck bei Smilla. Wenn der weg ist, ist sie sicher genau wie Paul ein kleiner, dünner Hering.«

»Hoffentlich hast du recht«, meinte Lisa. »Hoffentlich.«

Ab und zu gingen sie spazieren. Und hin und wieder gab es ein Eis. Eine Kugel für Paul und eine für Smilla. Und dann fiel Smilla das Eis aus der Hand, und die Kugel klatschte auf den Asphalt. Sie schrie und heulte.

»Du siehst doch, wie deine Schwester weint, weil sie kein Eis mehr hat, gib ihr deins, du bist doch schon groß und vernünftig«, sagte seine Mutter.

Und Paul tat es. Gab Smilla die Kugel mit seinem geliebten Vanilleeis, und sie leckte sie zu Ende.

Er hatte nichts mehr. Nur noch den Anflug von Vanillegeschmack auf der Zunge.

Und seinen Hass.

In der Nacht weinte seine Mutter oft.

Paul lag neben ihr und wusste nicht, was er machen sollte. Er traute sich nicht, sie zu wecken und zu trösten und sich an sie zu kuscheln, er fürchtete ihren Zorn, der explosionsartig wie ein Gewitter über einen hereinbrechen konnte.

Ganz still lag er neben ihr, sah sie an und hoffte, dass sie aufhören würde zu weinen.

Und dann beobachtete er einmal, wie ihre beiden Arme unter der Bettdecke verschwanden.

Erst war alles ganz still, dann stellte sie die Beine auf und begann sich leicht zu bewegen. Sehr leise, verhaltene Seufzer kamen aus ihrem Mund, und er dachte, dass sie träumte, und wieder traute er sich nicht, sie anzustoßen, um sie nicht aufzuwecken.

Ihre Augen waren geschlossen, und sie schien nicht bei sich zu sein, war völlig entrückt, wie eine Fremde, und stöhnte immer noch leise, als hätte sie Schmerzen.

Dass sie sich auch noch so merkwürdig bewegte, machte ihm Angst.

»Mama, was ist?«, flüsterte er schließlich.

Seine Mutter stöhnte noch ein klein wenig lauter. »Komm, hilf mir, dann geht es mir bald besser.«

Sie nahm seine kleine Hand und legte sie in ihren feuchten Schritt. »Du musst ganz sanft ein bisschen kreisen und reiben, dann gehen die Schmerzen weg. Tu das, bitte!«

Paul war völlig irritiert. War voller Angst und Entsetzen. Da unten sollte er seine Mama anfassen? Noch nie hatte er seine Mama nackt gesehen! Und angefasst schon gar nicht. Höchstens mal ein Küsschen auf die Wange gegeben und ihre Hand genommen. Mehr nicht.

Er versuchte es, vorsichtig, aber es fühlte sich alles so eklig an. Ihm wurde heiß, dann wurde ihm schlecht, er wusste nicht mehr, was er tun sollte.

»Mach, bitte!«, stöhnte seine Mutter. »Na los, worauf wartest du? Nur dann gehen die Schmerzen weg.«

Paul versuchte es vorsichtig, tat sein Bestes, aber er würgte dabei.

Sie streckte sich seiner kleinen Hand entgegen. »Mach weiter!«

Paul tat, was sie wollte, aber er verstand die Welt nicht mehr. Er fühlte sich so elend, wollte schreien und weinen und wegrennen, aber traute sich nichts von alledem.

Sie wurde drängender, heftiger. »Du darfst nicht nachlassen, Paul, eher noch ein bisschen doller, sonst müssen wir nachher noch den Arzt rufen, und das willst du doch nicht, oder?«

Nein, das wollte Paul nicht, er wollte seiner Mutter helfen und rieb und rubbelte, wie er konnte.

Dann nahm sie seine Hand und schob drei Finger in ihre Vagina. »Beweg dich, los! Bitte! Das ist gut!«

Paul ekelte sich zu Tode, aber er tat, was seine Mutter von ihm verlangte. Hoffte unentwegt, dass es bald vorbei sein möge.

Schließlich zog sie die Hand heraus und legte sie wieder auf ihre Klitoris. »Los! Weiter!«

Paul tat, was sie wollte, nur damit es endlich aufhörte.

Und dann konnte sie sich nicht mehr halten, zuckte und zitterte, und er hörte, dass sie Laute ausstieß, die wie heftige Schmerzensschreie klangen.

Er hatte alles falsch gemacht.

Er hatte ihr wehgetan.

Er würde fürchterlichen Ärger bekommen.

Dann plötzlich war sie still. So still, dass er schon Angst hatte, sie wäre tot.

Sein Herz klopfte bis zum Hals. Er wagte es nicht, sie anzusprechen, sondern kroch unter der Bettdecke hervor und lief aus dem Zimmer und zum Klo am Ende des Flurs.

Dort übergab er sich in die Toilette.

Danach wusch er sich die Hände, den Mund und sein Gesicht, trocknete sich ab und fühlte sich ein klein wenig besser.

Er wusste nicht, was passierte, wenn er jetzt zurück ins Schlafzimmer und ins Bett ging, aber er konnte ja auch nicht die ganze Nacht auf der Toilette sitzen. Hier war es kalt, er war barfuß und trug nur einen dünnen Schlafanzug.

Ein paar Minuten überlegte er.

Dann ging er zurück ins Schlafzimmer.

Seine Mutter hatte sich zur Wand gedreht und schien zu schlafen.

Ganz leise und vorsichtig schlüpfte er unter die Bettdecke, sprach sie nicht an und wagte kaum zu atmen.

Aber sie stöhnte nicht und hatte offensichtlich keine Schmerzen mehr. Vielleicht blieb ihm morgen das fürchterliche Donnerwetter ja erspart.

Papa, bitte hol mich, dachte er noch, bevor er einschlief. Und wenn du es nicht tust, dann haue ich ab und komme zu dir.