Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: АСТ

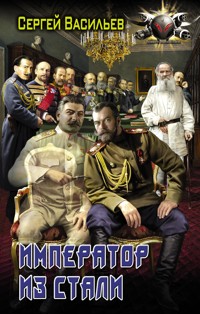

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Боевая фантастика

- Sprache: Russisch

Умирающий Вождь перенесся в начало XX века в тело внезапно тяжело заболевшего Николая Александровича... Как поведет он себя в окружении тех, с кем в свое время боролся? Получится ли исправить собственные ошибки? Успеет ли спасти Россию, несмотря на лавину покушений на его жизнь тех, кто безнаказанно разворовывал богатства страны?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 666

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Сергей Александрович Васильев Император из стали

© Сергей Васильев, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Император и Сталин

Удивляешься, как быстро проходит день. А потом понимаешь, что это был не день, а жизнь.

Март 1953 года

На мягком ковре, глушащем шаги, в просторной, слабо освещённой, а потому зловещей на вид комнате умирал Великий Человек. Умирал медленно и мучительно. Яд, всасываясь в стенки желудка, куда он попал вместе с лёгким вином маджари, не спеша проникал в каждую клеточку головного мозга и, бесследно разлагаясь, неторопливо блокировал центры жизнедеятельности – обоняние, зрение, движение – и сейчас подбирался к дыханию.

Человеку было страшно и тоскливо. Страшно от подступающего к горлу удушья и тоскливо от собственной беспомощности. Бренность земного величия острее всего ощущается при наличии оного… И тогда что толку от неограниченной власти над другими людьми, если отказывается подчиняться собственное тело, от твоего слова, повинуясь которому идут на смерть, если не можешь это слово ни произнести, ни написать?

Но, кроме тоски и страха, была ещё дикая досада. Он проиграл! Он опять проиграл! Третий раз подряд! ОНИ опять оказались сильнее, хитрее и предусмотрительнее. Это была его третья попытка отстранить от власти партноменклатуру, а в результате партноменклатура отстранила его самого. Отстранила старым, как мир, византийским способом.

Его первое сражение с соратниками по революции 1917-го состоялось через два года после смерти Ленина, когда окончательно стало ясно – профессиональные революционеры, всю жизнь свою положившие на разрушение самодержавия, ни на что другое не способны. Во всяком случае, учиться и строить они не желали категорически. Зато их способностей хватало для того, чтобы собачиться по любому поводу и обеспечивать собственное аристократическое существование. В конце своей жизни Ленин сам это заметил, ругал свою же «гвардию», обзывая её советской буржуазией – совбурами – и упрекая в комчванстве.

Тогда он договорился с партией о размене. Они отдают ему «на съедение» главных революционных вождей, ставших тормозом мирной жизни – Троцкого, Каменева, Зиновьева, и обещают поправить остальных, включив наконец их в работу по восстановлению страны, разрушенной гражданской войной и смелыми социальными экспериментами. Он поверил товарищам по партии и не угадал. И хотя всю «святую троицу» выперли из руководства, а Троцкого – вообще из страны, товарищи-революционеры занялись не борьбой с разрухой и бедностью, а тем, что они умели делать лучше всего – начали готовить новый государственный переворот.

Всю мощь хорошо законспирированного подполья он ощутил в 1936-м, когда провёл через Верховный Совет новую Конституцию – самую демократичную на тот момент во всём мире: всеобщее избирательное право, прямые равные тайные и обязательно альтернативные выборы. Партийные вельможи ответили на это покушение на их власть физическим уничтожением потенциальных конкурентов, за которых мог проголосовать народ. Он потерял тогда преданных ему Я.А. Яковлева, А.И. Стецкого, Б.М. Таля и тысячи простых честных людей, вся вина которых была только в том, что они могли составить конкуренцию на выборах партийным баронам или просто могли неправильно проголосовать. Ответными репрессиями по штабам, как ему казалось, он сломал хребет заговорщикам. К сожалению, это только казалось…

С 1939 года – со времени официального перемирия – ни он партию, ни партия его больше не трогали. Никакие съезды и конференции не проводились, и он думал, что партия уже окончательно превратилась в общественную мемориально-историческую контору. Поэтому решил в 1952 году вывести её из власти окончательно, упразднив Политбюро и ликвидировав единоначалие. Оставался последний шаг – созвать партконференцию и официально подать на ней в отставку, после чего партия лишится главного символа, а вместе с ним – главного рычага власти.

Он всё точно рассчитал. До мелочей. Даже сел на конференции отдельно от всех остальных партийных функционеров, надев свой старый полувоенный френч, который выглядел на фоне их цивильных костюмов абсолютно чужеродным элементом… Не учёл одного: теперь у партийных аристократов оставался единственный выход из положения – он обязан был умереть на посту Вождя партии. В случае такой смерти его преемник на посту секретаря ЦК в глазах людей автоматически становился Вождём страны… Не просчитав этого, он проиграл…

И это чувство проигрыша было особенно невыносимо. Он не додавил самую малость и пропустил встречный контрудар, думая, что игра уже сделана. А сегодня ночью, когда стало плохо, когда он не дошёл всего два шага до рабочего стола, не дотянулся какой-то пяди до тревожного звонка вызова охраны, предпринимать что-либо было уже слишком поздно. И вот теперь он вынужден лежать в луже собственной мочи и медленно задыхаться… Как же это всё неправильно и несправедливо…

– А зачем? – вдруг неимоверно ярко вспыхнула в воспалённом мозгу мысль. Она была настолько ясная и отчётливая, а главное – не его собственная, будто кто-то чужой занёс её прямо в голову, минуя уши. Вспыхнула и рассыпалась на мельчайшие искорки-пояснения: – Зачем тебе всё это? Ты и так уже сделал больше, чем все правители этой земли, вместе взятые. Может быть, стоит хоть один раз не плыть против течения, а заняться более интересными и глобальными делами?

Человек застыл, прислушиваясь… Нет, в комнате никого. Он бы почувствовал это своим особым, звериным, чутьём привыкшего к постоянной опасности хищника. Бред! Бред больного воображения, точнее, отравленного… Какими такими интересными и глобальными делами он может ещё заняться? Червяков кормить?..

– Кстати о червяках, – будто шрапнелью взорвался мозг в следующую секунду. – Почему такое пренебрежение? Они – незаменимая составляющая часть биоценоза. Лучше бы оценил красоту мироздания, где нет ни единой лишней и бесполезной детали!.. Всё имеет смысл и всё находит своё уникальное применение… Даже смерть…

– Кто здесь?! – попытался закричать человек, однако изо рта вырвался еле слышный хрип…

– Спокойно, только спокойно… – эти слова уже не взорвали мозг, как граната, а стремительно выросли, как цветы из семян, будто заполнив собой всю черепную коробку. – Не пытайся что-то говорить, просто думай, наш разговор происходит на других физических принципах, нежели примитивное колебание воздушного пространства… Вот сейчас тебе станет легче… Чувствуешь?..

– Чувствую… Что ты сделал? Кто ты?

– Я не делал ничего. Ты просто впал в кому и стал чуть-чуть ближе ко мне… Поэтому нейронные связи твоего мозга не так активно сопротивляются моему воздействию, и ты не испытываешь такого дискомфорта… Сейчас я просто твой внутренний голос, но если тебе больше нравится персонификация, зови меня Айтон.

– Какой Айтон? Здесь не может быть… не должно быть никаких Айтонов! Три кольца оцепления. Охрана. Сигнализация. Бред! Это всё горячечный бред… Кислородное голодание… Мозг хулиганит… Надо успокоиться… Вздохнуть поглубже… Ближе я стал к нему… Я стал ближе к полу! Вот это факт… Ничего, сейчас передохну и поднимусь…

– А вот это вряд ли. То есть я, конечно, не против, но подняться и вздохнуть сейчас уже не получится.

– Ах ты засранец! Да как ты смеешь! Ты понимаешь, что тебе отсюда точно не выбраться! Тебя, дурака, нафаршируют свинцом, как любительскую колбасу – жиром. Давай, включай свет и тихо медленно подходи, чтобы я видел твои руки…

– Ну, положим, чтобы «отсюда» выбраться, надо сначала «сюда» забраться. А я нахожусь на предельно безопасном расстоянии, если вообще термин «расстояние» здесь уместен.

– Так, понятно, они решили свести меня с ума! Где-то работает динамик… Куда они его встроили? Когда успели? Не слушать. Главное – не слушать. Надо заткнуть уши…

– Да я и так могу помолчать…

Человеку показалось, что он уловил в голосе иронию.

– Но легче тебе от этого не станет, время твоё уходит, а оно сегодня как никогда главный невосполнимый ресурс… Может, ты и прав… Давай помолчим. А чтобы не звенело от тишины в ушах, давай послушаем что-нибудь из того, что ты всегда любил… Например, «Фигаро». Исполняет Эмиль Гилельс… Помнишь его?

Человек услышал… нет, скорее почувствовал, как всё окружающее заполняют аккорды Моцарта. Только сейчас они не текли через уши, а будто обволакивали и укутывали в невидимое, но мягкое и тёплое одеяло, вибрирующее в такт музыке… Сразу стало спокойно, весь мир и все переживания стали восприниматься как-то отрешённо… Через несколько минут человек сам решил нарушить молчание.

– Хорошо, я принимаю твои правила, но с одним условием: я спрашиваю – ты отвечаешь.

– Я именно это и хотел предложить. Ты меня опередил. Спрашивай!

– Как ты попал ко мне в голову?

– Это спорный вопрос, кто к кому попал, и главное – это совсем не то, что ты действительно хочешь узнать. Спрашивай смелее.

Музыка прекратила мягко и нежно обволакивать, и как только это произошло, на человека накатила дикая, ни с чем не сравнимая тоска. Страшная мысль, которую он постоянно гнал от себя, огромным раскалённым гвоздём прошла через всё его естество, оставляя после себя дымящуюся открытую рану…

– Я умираю?

Голос ответил не сразу. Такое впечатление, что он тщательно подбирал слова…

– Смотря какой смысл ты вкладываешь в это слово. Если ты имеешь в виду «исчезаю», то нет, а вот переход уже неизбежен. Собственно, я тут именно по этому поводу.

– Ты ангел?

– Для ортодоксального материалиста у тебя слишком патриархальные представления о высших силах. Позволь, я тебе объясню, тем более что время у нас ещё есть. Ты лично можешь наблюдать три устойчивых состояния природы. Первое и самое примитивное – минеральное. Например, камни. Находящийся в этом состоянии предмет не способен трансформировать себя в зависимости от изменения окружающей среды. Более высокая ступень развития – растительная – предполагает возможность самотрансформации и реагирования на изменение условий существования. Например, цветок реагирует на восход солнца, раскрывается, даже поворачивается вслед за ним… Следующая ступень – биологическая, на которой находятся практически все известные тебе живые организмы. Так вот, представь себе обычную капусту, которая раскрывает листочки, радуясь солнцу… И тут подбегает кролик и отрывает капустный лист… Для капусты это принципиально непознаваемая высшая сила, имеющая возможность казнить и миловать. Но мы-то знаем, что это просто кролик… И ты как человек по отношению к кролику – такая же принципиально непознаваемая высшая сила…

– Да-да, я, кажется, читал шутку про спор рыбок: «Ну, хорошо, предположим, Бога нет, но кто тогда воду в аквариуме меняет?»

– Тоже подходит. Так вот, если перейти в другое измерение, то окажется, что человек…

– …Тоже «капуста» для какого-нибудь «кролика», которого человек считает высшей силой?

– Ну… как аллегория подойдёт…

– Стало быть, ты и есть тот самый кролик?

– Наверно, да… для обитателей следующего по сложности – пятимерного пространства. Даже микроб, но я предлагаю не злоупотреблять аллегориями. Как любые приближения, они таят в себе риск системных ошибок. Достаточно понять, что всё мироздание – это сложная иерархическая система, куда ваш трёхмерный мир вложен, как в матрёшку, в наш четырёхмерный, а он, в свою очередь, разворачивается в пятимерный и так далее…

– А почему я не вижу ни тебя, ни твоего мира?

– Я тоже тебя не вижу. Если я для тебя – это «голос в голове», то ты для меня – сплетение биологических и электрических импульсов. Твой мир для моего и мой для твоего – это разные поля и излучения, пронизывающие друг друга, но не пересекающиеся. Их можно измерить, но невозможно увидеть… А когда при определённых условиях это всё-таки удаётся, история пополняется ещё одной легендой про призраков, чертей или неопознанные летающие объекты.

– Тогда просто расскажи о нём, чтобы я мог представить…

– Я уже говорил, что более сложный, более многомерный мир принципиально непознаваем… Аллегории грубы, определения неточны. Как можно рассказать от природы слепому, что такое зелёный цвет, если он его никогда не видел?

– И что я никогда не видел?

– Например, ты не видишь электромагнитное излучение, хотя для меня оно не только видимо, но и осязаемо… Я даже могу его скатать и швырнуть, как снежок… правда, тогда ты его тоже увидишь. У вас даже название есть – шаровая молния.

– Так ты Зевс-громовержец? С тобой таким трудно общаться – мешает комплекс неполноценности…

– Пусть он тебя не мучает. Что-то не можешь ты, чего-то не могу я.

– Например?

– Например, нам в нашем измерении недоступна ваша способность конструировать реальность… У нас нет такого широкого права выбора. Кстати, вы, такие прожжённые материалисты, почему-то не осознаёте или не верите, что мысль материальна…

– Наш личный опыт это не подтверждает.

– Наоборот, подтверждает постоянно, только делает это нелинейно…

– И в чём же заключается материальность мысли в случае смерти?

– В законе сохранения энергии: ничто не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Накопившие достаточный потенциал переходят в более сложный, многомерный мир, растерявшие его спускаются в более примитивный…

– То есть если по-простому – в рай или в ад…

– Эти слова имеют стереотипы, не отражающие действительность, но за неимением лучшего можно согласиться и с такой формулировкой…

– Ты пришёл, чтобы помочь мне умереть здесь и родиться в вашем мире?

– Для того чтобы помочь тебе умереть, мне пришлось бы записываться в очередь, а вот насчёт нашего мира… Дело в том, что твой потенциал позволяет тебе перейти сразу в вышестоящий мир, минуя наш. И для нас это, не скрою, огромная потеря. Человек с такой энергетикой – большая редкость, и я хотел просить тебя выбрать нас…

– У меня даже есть такое право – выбирать? Неожиданно… А что я ещё могу выбрать?

– Я уже говорил, что люди обладают необычайно широкими возможностями.

– В таком случае, мой выбор тебе не понравится… У меня здесь неоконченные дела…

– Этого я и опасался… Послушай… Подумай… Зачем ковыряться в молекуле одного отдельно взятого кирпича, если твой потенциал позволяет складывать сразу стены Мироздания? У тебя есть возможность пользоваться принципиально иными инструментами! Ты думаешь, что материальный мир – это то, что ты видишь? Да это меньше одной миллионной процента! Чайная ложка вещества нейтринной звезды весит миллиарды тонн, вспышка сверхновой ярче света целой галактики, до края видимой Вселенной лететь тринадцать миллиардов световых лет… И возможность прикоснуться ко всему этому променять на возню с отстранением от власти какой-то партии?.. Оно того стоит?

– Не знаю, но по-другому я не смогу…

– Ну что ж, будет всё, как ты захочешь, но совсем не так, как ты себе это представляешь…

* * *

Из воспоминаний дочери Сталина – Светланы Аллилуевой:

«Отец умирал страшно и трудно. И это была первая – и единственная пока что – смерть, которую я видела. Бог даёт лёгкую смерть праведникам…

Последние двенадцать часов уже было ясно, что кислородное голодание увеличивается. Лицо потемнело и изменилось, постепенно его черты становились неузнаваемыми, губы почернели. Последние час или два он просто медленно задыхался. Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент – не знаю, так ли на самом деле, но так казалось, – очевидно, в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвёл ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный, и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. Взгляд этот обошёл всех в какую-то долю минуты. И тут – это было непонятно и страшно, я до сих пор не понимаю, но не могу забыть – тут он поднял вдруг кверху левую руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно, к кому и к чему он относился… В следующий момент душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела».

Утром 6 марта из правительственного сообщения для народа СССР и всего мира стало известно, что 5 марта 1953 года в 21 час 50 минут вечера после тяжёлой болезни скончался Председатель Совета Министров СССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

Октябрь 1900-го

Осень 1900 года для самодержца Российской империи Николая II могла вполне стать последней.

24 октября домашний врач императора Г.И. Гирш записал, что ещё 22 октября у Николая II началось «небольшое расстройство пищеварения».

26 октября в дневнике царя появилась запись: «Вчерашнее недомогание не прошло, и я принуждён был остаться в постели. Сначала думали, что у меня инфлуэнца, но через несколько дней доктора решили, что у меня брюшной тиф…» Затем записи в дневнике прерываются вплоть до 30 ноября 1900 года, поскольку температура у Николая II была уже под сорок градусов.

Это было неожиданное и во всех смыслах странное заболевание, которое сопровождалось целым списком чисто детективных событий. Начнём с того, что во всей Ливадии так и не смогли выявить ни одного переносчика этой заразы. Непонятно откуда взявшаяся «инфекция» долбанула конкретно по одному человеку, из-за чего возникли и рассматривались самые экзотические варианты источника болезни.

Накануне всех событий посланник турецкого султана Турхан-паша преподнёс в подарок Николаю Второму турецкий альбом с фотографиями (запись в дневнике Николая II от 23 октября 1900 года). Врачи сразу уцепились за это событие, предположив, что именно через альбом император мог якобы заразиться тифом – других источников просто не выявили, хоть и усердно рыли носом. Подозрения усугубились, когда этот пресловутый альбом при таинственных обстоятельствах 26 октября бесследно исчез из Ливадийского дворца.

Таинственной и подозрительной, как свист в ночи, была постановка диагноза, точнее, её стремительность. Большая медицинская энциклопедия указывает, что в кровяной сыворотке следы тифозных бактерий могут быть обнаружены ТОЛЬКО на 8-й, в лучшем случае – на 4-й день, когда и становится возможным поставить точный диагноз.

В случае же болезни Николая Второго диагноз был поставлен в течение суток – нереальная для этой болезни оперативность! В эту же копилку ложится отсутствие у царя одного из важных и отличительных симптомов брюшного тифа – так называемой розеолёзной сыпи.

Однако все эти медицинские нестыковки затмило поведение находящейся в положении императрицы Александры Фёдоровны, ставшее главным сюрпризом для окружения императора. С первых дней болезни Александра решительно взяла ситуацию под контроль и установила режим тотальной изоляции царя, исключающий любое общение Николая с кем бы то ни было из придворных и родственников.

Генерал А.Н. Куропаткин отмечал:

«Вот уже шестой день Государыня никого, кроме врачей, не видит сама и не допускает к Государю. Сама спит с ним в одной комнате и ухаживает за ним, дежуря посменно со своей няней. Никаких предосторожностей ни за себя, ни за детей не принимает. Тесно – и не дезинфицируют».

Между тем брюшной тиф – весьма заразная болезнь. Императрица этого не могла не знать, как и то, что она рискует не только своей жизнью, но и жизнью своего будущего ребёнка.

Изоляция царя не ограничивалась только общением. Другим значимым и шокирующим известием стало прямое указание царицы, в котором она объявила всем министрам, что ни одного документа не допустит до Николая Второго. По её приказу все бумаги должны быть адресованы на её имя, а после этого она сама будет разбираться, «что и когда показать императору».

А вот эта заявка уже выходила далеко за рамки чисто семейных отношений. Александра Фёдоровна на глазах изумлённой публики де-факто перехватывала управление империей.

Полностью изолированы от императора оказались не только министры. Во время болезни сына вдовствующая императрица так и не смогла достучаться до сердца своей невестки: она общалась с Александрой Фёдоровной через телеграммы, и все её советы и просьбы были проигнорированы. Сведения о протекании болезни Николая царице-матери отправляла её дочь – великая княжна Ксения Александровна, которая в это время проживала рядом в своём имении Ай-Тодор.

В письме к царице-матери Александра Фёдоровна не только запретила ей приезжать к больному сыну, но и предупредила, что никому не уступит своего места у постели больного.

Отказывая в предоставлении какой-либо информации матери Николая Второго, Александра Фёдоровна повелела, чтобы с 3 ноября подробные бюллетени о течении болезни царя отсылались английской королеве в Виндзор, что вообще выходило за рамки элементарных приличий и генерировало слово, произносимое пока шёпотом, становившимся, однако, всё более отчётливым. И это слово было «заговор!».

Даже у далёких от политики чиновников поведение Александры вызывало стойкое недоумение: если государь был болен брюшным тифом, то почему царица, ожидавшая долгожданного наследника, не тревожилась о своём состоянии и находилась рядом с мужем, не боясь заразиться тифом. Этот факт для окружающих оставался загадкой, но из Крыма уже обильным потоком в столицу шли слухи, что царь вовсе не болен, а то ли сам отравился, то ли его отравили. Никто точно не знал истинного положения дел. Впрочем, не это было главным – интриговало таинственное, на грани мистики, поведение императрицы.

Она даже встала на пути министра императорского двора, отказав барону В.Б. Фредериксу в выполнении его обязанностей по службе. Он не мог приходить во время болезни в опочивальню к государю с того же момента, когда Александра отменила все посещения министров с докладами. Ошарашенный таким е́tat de choses[1], барон забил тревогу, ибо по основным российским законам связь державного главы с правительством не могла прерываться ни на минуту. Если связь нарушалась ввиду тяжёлой болезни государя, то закон обязывал назначить регента по управлению страной.

Пожелание барона было исполнено самым неожиданным для него образом. Шестого ноября, когда состояние Николая Второго стало критическим и он уже практически не приходил в сознание, императрица Александра Фёдоровна выдвинула от имени императора свежую инициативу – в случае смерти мужа посадить на престол пятилетнюю дочь Ольгу с назначением себя регентшей при ней до совершеннолетия.

Двор встал на дыбы. Министр финансов Сергей Юльевич Витте срочно собрал внеочередное совещание министров. Цель совещания – в необходимости согласовать действия министров, убедить их не признавать узурпацию власти Александрой Фёдоровной и напомнить о неоспоримости прав на престол брата Николая Второго – великого князя Михаила Александровича.

Министры, находящиеся в Ливадии, осознав, что на пороге нарисовался династический кризис, разделились на два противоположных лагеря – условно их можно рассматривать как «проимператорский» и «виттевский». Первую группу, чуть ли не с криком «Виват, императрица!», возглавил военный министр А.Н. Куропаткин, вторую – «всемогущий министр финансов».

Как в любых династических спорах, прав оказывался тот, на чьей стороне было больше штыков, и вроде как наличие в лагере неистовой Аликс военного министра Куропаткина должно было склонить чашу весов в её пользу. Однако, как отметил историк Александр Широкорад:

«Следует обратить внимание на то, что Ливадия – не Санкт-Петербург, где династические споры в XVIII веке решала исключительно гвардия. Спору нет, рядом с Ливадией дислоцировались гвардейские части силою не более полка. Но сухим путём в Ливадию тогда попадали только через Севастополь (троллейбусного сообщения Симферополь – Ялта тогда, увы, не было, а горные тропы не в счёт). Ливадийский дворец и все окрестные постройки расположены приблизительно в версте от моря и великолепно просматриваются даже с борта прогулочного катера – сам смотрел. А в хорошую оптику с марса броненосца видны и различия на погонах.

Таким образом, ситуация в Ливадии в случае смерти Николая полностью попадала под контроль Черноморского флота, чью позицию определял не столько командующий вице-адмирал С.П. Тыртов, сколько командир броненосца “Ростислав” капитан первого ранга великий князь А.М. Романов».

Так как Александр Михайлович занял резко отрицательную позицию по отношению к попытке государственного переворота, Александра Фёдоровна была вынуждена смириться и отступить, умерив свои амбиции и затаив кровную обиду и на Витте, и на великого князя.

Этой же ночью в состоянии больного наступил кризис. Николай Второй как будто впал в оцепенение, настолько глубокое, что Аликс даже испугалась, что он умер, однако в полночь оцепенение сменилось судорогами. Они волнами перекатывались по всему телу, заставляя его выгибаться дугой. Медицинские манипуляции спешно вызванных докторов никакого облегчения не приносили. Император стонал, метался в бреду, звал какого-то Айтона, требовал искать большого мингрела, а затем неожиданно обмяк и начал что-то бегло бормотать…

Испуганная Аликс придвинулась ближе, пытаясь разобрать слова, как вдруг больной открыл глаза и, схватив руку супруги, сжал её, как тисками, посмотрел на неё обезумевшими глазами и буквально проскрипел абсолютно незнакомым глухим голосом:

– Кто ты?.. Где я?..

Императрица инстинктивно несколько раз дёрнула руку, попыталась оторвать сжимающие её пальцы императора, всхлипнула, закатила глаза и сползла без чувств на руки профессора Попова, заставив его переключиться с основного пациента на её величество.

Из-за спины Попова к императору с уксусными салфетками наперевес бросился добрейший Густав Иванович Гирш, стремясь смахнуть пот, выступивший на лбу монарха, и по-стариковски слезливо приговаривая:

– Какое счастье, ваше величество, какое счастье! Вы наконец-то пришли в себя! Мы так за вас испугались! Вы в Ливадийском дворце. Это – ваша сиятельная супруга Александра Фёдоровна и профессор военно-медицинской академии Лев Васильевич Попов, вызванный из Петербурга Сергеем Юльевичем Витте…

Император упёрся взглядом в суетящегося Гирша, как будто пытался осознать им сказанное. Постепенно его лицо залила мертвенная бледность, а глаза словно остекленели…

– Айтон! Вириш скуа[2], Айтон… – сквозь зубы промычал император и, отвернувшись, потерял сознание…

Через полчаса, когда императрица Александра Фёдоровна пришла в себя, Гирш стоял у постели Николая Второго и считал пульс, а Попов заботливо обмахивал женщину платком.

– Поздравляю, государыня, – торжественным шёпотом произнёс профессор. – Кажется, кризис миновал, ваш муж крепко спит, сердечный ритм и дыхание в норме. Очень надеюсь, что никаких осложнений не будет и ему уже ничего не угрожает. Надеюсь, и вам теперь будет полегче…

– Да уж… – сомкнутыми губами буркнула императрица, бросив короткий взгляд на постель Николая Второго. – Жить стало легче, жить стало веселее…

– Что, простите, ваше величество?

– Ах, Лев Васильевич, не обращайте внимания, глупости какие-то в голову лезут…

– Да, ваше величество, все устали, всем нужно отдохнуть…

Ноябрь 1900-го.

Ливадия. Пробуждение

Барон Фредерикс аккуратно прикрыл за собой дверь и, окинув взглядом собравшихся в зале министров, отрицательно покачал головой.

– Его величество извиняется, но принять вас сегодня не сможет…

Когда шушукающиеся чиновники покинули приёмную, к барону подошёл Витте и, нервно терзая цепочку от часов, зашипел ему в ухо:

– Владимир Борисович! Четвёртый раз подряд приём отменяется! Скандал! Что будем делать?

– Сергей Юльевич, – протирая платком взмокшую шею, пожал плечами министр двора, – а что я могу? Вы видели его глаза? Это же тигр перед прыжком! Если уж он так бесцеремонно спровадил свою дражайшую супругу, то нас с вами отправит в отставку без мундира.

Выдворение императрицы из покоев императора произошло на следующее утро после кризиса и было достаточно бурным и красноречивым для подобных опасений министра двора.

После той ужасной ночи император пришёл в себя только к полудню. Александра, впорхнув в опочивальню государя после прогулки, обнаружила его проснувшимся и о чём-то бодро препирающимся с лейб-лекарем Гиршем. Императрица привычно беспардонно оттёрла старого доктора и бросилась к мужу, однако, как в стену, упёрлась в его непривычный, стального цвета взгляд и ледяные слова:

– Сударыня, подождите, пожалуйста, за дверью, пока вас не пригласят, и не мешайте мне беседовать с врачом!

– Никки! – буквально взвилась Александра Фёдоровна, не привыкшая к такому обращению. – Как ты смеешь меня выставлять, словно я челядь?!

– Густав Иванович! – не обращая внимания на покрывшуюся пунцовыми пятнами жену, глухим, но твёрдым голосом обратился император к доктору. – Тиф – это заразная болезнь, не так ли?

– Да, ваше величество! Однако…

– В таком случае приказываю немедленно прекратить подвергать риску заражения моих родственников и удалить их на безопасное расстояние. Александру Фёдоровну с детьми отправить в Царское Село немедленно.

– Но, ваше величество…

– Густав Иванович, вы выполните моё распоряжение, или мне найти для этого кого-нибудь порасторопнее? И вот ещё что, попросите тов… барона Фредерикса собрать и принести всю доступную прессу за последнюю неделю. Приёмы отменить. Все доклады в письменной форме. Здоровье наших министров тоже стоит поберечь, не так ли?..

С того дня прошла уже неделя, в течение которой к императору заходили только доктора, да министр двора барон Фредерикс летал шмелём, добывая и доставляя по шесть раз в сутки прессу, справочники, своды законов и уложений, списки рескриптов, донесений, реляций и справок самых различных служб и ведомств, причём количество их постоянно увеличивалось почти в арифметической прогрессии.

Создавалось впечатление, что Николай Второй спешно пытался наверстать упущенное за первые пять лет царствования и прочитать все те скучнейшие бумаги, которыми он откровенно пренебрегал ранее. При этом император напрочь игнорировал протесты лечащих врачей, категорически требующих ограничить время работы с документами ввиду далеко не блестящего состояния здоровья.

После долгих и ожесточённых споров все три присутствующих медика – Гирш, Попов и Тихомиров – констатировали, что кризис миновал и болезнь отступает, оставляя после себя осложнения в виде очаговой амнезии и частичной дисфункции двигательного аппарата и голосовых связок, в результате чего у императора значительно изменился тембр голоса, почерк и даже цвет глаз…

При этом общее самочувствие и работоспособность восстанавливаются медленно, поэтому больному предписываются покой и прогулки по горизонтальной поверхности, но ни в коем случае не круглосуточная работа за столом. Однако, если выбирать между бесконечными приёмами министров или чтением их докладов, медики однозначно отдавали предпочтение последнему варианту.

Совсем другие настроения были у чиновников, которые буквально осаждали Фредерикса требованиями личной аудиенции. Следует понимать нетерпение министров, придерживающихся определённых правил при дворе. Их всеподданнейшие доклады государю являлись частью государственной политики, её официальной процедурой и представляли собой не только анализ конкретных проблем, стоящих перед министерством, но и возможность подчеркнуть свой личный статус приближённого лица.

Как было заведено, личные доклады министров начинались в один и тот же день и час. Например, для Сергея Юльевича Витте они проходили в пятницу около 11 часов, но не реже одного раза в неделю. Первым с докладом шёл министр финансов, а затем министр путей сообщения. Сергей Юльевич в своей службе был очарован этим церемониалом: министр один на один общался с монархом, что позволяло ему влиять на принятие не только тех вопросов, которые он представлял в своём докладе, но и вообще любых других, интерес к которым он мог вызвать у императора.

Всё зависело от профессиональных и ораторских качеств министра, его умения обернуть изложенный материал в свою пользу. Всеподданнейшие доклады представляли некую церемониальную форму общения с его величеством по тем делам, на первоочередность решения которых указывал министр. Для Витте доклады являлись важной частью его министерской деятельности. Он не допускал и мысли, что когда-нибудь сможет потерять этот способ влияния на императора.

Отсутствие длительного личного контакта с монархом вселяло неуверенность и ощущение опасности, которое никогда и никого не покидало при дворе. А уловить, насколько она реальна и есть ли вообще, можно было только при личном общении. Пока же приходилось со слов Фредерикса и эскулапов пытаться угадать, что государь думает и что планирует…

* * *

Если бы министры могли действительно понять, о чём сейчас думает и что планирует их император, у них бы волосы встали дыбом, как это произошло с ним самим, когда он осознал, какой замысловатый «финт ушами» сделала его душа и в чьё бренное тело занесло её после диалога с прохвостом Айтоном.

– Значит, вот так ты решил! Значит, вот так? – беззвучно кричал в стену новоиспечённый император, мысленно обращаясь к своему ночному гостю. – Ты решил, что в этом обличье мне будет проще? Проще победить жуликов и воров? Проще задавить комчванство? Партийных бюрократов проще в подпол загнать? А что мне делать с буржуями и царскими чиновниками? Их куда деть? Или они лучше?

Хотя в глубине души рос ужас осознания – они не лучше и не хуже, они – такие же. И эта самая простая и самая логичная догадка угнетала сильнее ядов и микробов: как же он со своим революционным опытом не догадался раньше, что бюрократы, профессиональные управленцы – это ещё один, отдельный класс, не менее хищный, чем капиталисты, и гораздо более циничный, чем монархи, ибо, реально управляя государством, бюрократы не несут никакой ответственности перед управляемым объектом и весьма относительную – перед вышестоящим начальством. Ну, хорошо, он это понял… Теперь понял. И что?

И что теперь делать ему, профессиональному революционеру, секретарю ЦК КПСС и Председателю Совета министров СССР в облике человека, свержение которого было делом его жизни? Монарх-коммунист – это вещество и антивещество в одном флаконе с неминуемым взрывом мозга. Поэтому первой мыслью было… бежать. Дождаться, когда перестанет кружиться голова и будут держать ноги, и бежать! Но куда? К кому? И главное – зачем?

В любом случае спасительная изоляция и естественная слабость давали возможность не торопиться и сосредоточиться, хорошо подумать и наметить план действий с учётом сложившихся обстоятельств. А чтобы план был качественный, его надо составлять аккуратно и не спеша, включив весь свой опыт пребывания в правящей элите. С самого-самого начала…

А начать надо с того, чтобы никто не заметил резких изменений в поведении, в мимике, жестах и риторике, в общем, как раз в тех мелочах, которые так трудно контролировать и которые являются невидимыми маркёрами личности, её родимыми пятнами. Кто в первую очередь может заподозрить что-то неладное, не найти старых знакомых привычек или, наоборот, обнаружить новые, незнакомые? Семья. Значит, женщин и детей отослать срочно! Не встречаясь и не прощаясь!

Второе – в столицу пока ни ногой. Слишком много глаз. Слишком много пытливых любопытных глаз. Здорово было бы, сославшись на пережитое, запереться где-нибудь в монастыре… Нет, опасно. Зайти туда легко, а вот выйти может и не получиться – претенденты на трон не дремлют. Кстати, надо составить списочек кандидатов…

Теперь – придворные. Их много, и они разные. Кто есть кто – непонятно. Все в масках раболепия и смирения. Как вести себя с ними? Можно просто молчать и кивать… Нет, так не получится. Молчащий человек привлекает особое внимание. Молчать нельзя, придётся говорить, причём что-то такое, чтобы на разглядывание самодержца ни времени, ни желания уже не оставалось. Надо придумать что-то, что позволит раскрыть их, не раскрывая себя. Нужен эпатаж, причём такой, чтобы аннулировать привычный политес.

У американцев это называется «бросить на стол дохлую кошку». И тогда, вне зависимости от важности ранее обсуждаемых вопросов, все будут обсуждать только дохлую кошку. И таких дохлых кошек должно быть много, и кидать на стол их придётся постоянно, пока окружающие не привыкнут к новым манерам монарха и не начнут считать их естественными и благоприобретёнными…

Император покачал головой и недовольно хмыкнул. Такой стиль поведения был совсем не его. Но что тут поделать – придётся заимствовать некоторые приёмчики из арсенала товарища Троцкого, которые одинаково хороши как для привлечения внимания, так и для его отвлечения. Главное – не перестараться и не нарваться на заочное объявление самодуром и очное признание недееспособным… И то, и другое, опять же, привлечёт лишнее ненужное внимание. И вопросы… Надо постоянно задавать вопросы, на которые им придётся отвечать. Тогда всё внимание будет сосредоточено на том, как правильно сформулировать ответ, и на личность говорящего сил уже не останется…

Император оглянулся, не видит ли его кто, украдкой встал, попробовал, как держат ноги, сделал несколько шагов, размял руки, с удовлетворением отметив, что его «сухая» левая вполне подвижна и дееспособна. Сделал шаг пошире и вынужден был опереться о стол – голова ещё кружилась…

Стол внушал уважение своей основательностью и габаритами. Собственно, даже не стол, а фундаментальное сооружение с мощными и одновременно изящно инкрустированными тумбами – функциональное произведение искусства. Чем-то оно напоминало здания послереволюционной Москвы, носящие его имя – сталинский ампир.

Император провёл рукой по зелёному сукну и улыбнулся, вспомнив свой первый рабочий стол после попадания во власть…

1917. Петроград. Смольный. Начало

– Товарищ Сталин! Товарищ Сталин! Товарищ народный комиссар по национальностям!

– Зачем же так орать? – Сталин поморщился, однако остановился и обернулся на голос. Популярная бородка клинышком, аккуратные усы и загибистая чёлка зовущего никак не вязались с его крестьянской косовороткой и безразмерными извозчичьими штанами, заправленными в стоптанные сапоги. Прямые, как стрелы, брови. Глубоко утопленные глаза с прищуром. Смотрит внимательно, но не сердито. Это хорошо. Значит, послан не за тем, чтобы вызвать на ковёр.

– Простите, чем обязан?

– Пестковский, – отрекомендовался, отдуваясь, «извозчик». – Станислав Пестковский, назначен к вам заместителем.

– Вот оно как? Ну, раз назначены, тогда приступайте к исполнению обязанностей…

– Готов. А где находится моё рабочее место?

– Вот, – поднял Сталин указательный палец, – найти рабочее место для себя и для меня – это и будет ваша первая обязанность…

– А вообще комиссариат у вас есть?

– Нет.

– Ну, так я вам его сделаю.

– Хорошо. А что вам для этого нужно?

– Пока только мандат…

Сталин, не любивший тратить лишних слов, удалился в управление делами Совнаркома и через несколько минут вернулся с мандатом. В одном из уже занятых помещений Смольного Пестковский нашёл свободный столик и поставил его у стены, укрепив над ним лист бумаги с надписью: «Народный комиссариат по делам национальностей». Ко всему этому прибавили два стула. Можно было начинать работать.

Да-а-а-а, два скрипучих стула и ободранный стол в проходной комнате. Печать из резиновой подмётки, пачка бланков, изготовленных за собственные деньги, и неутомимый «извозчик» Пестковский – вот и весь наркомат. Но зато совершенно дикий энтузиазм: «Вот сейчас мы покажем, как надо! Даёшь диктатуру пролетариата! Вся власть Советам! Мир – хижинам, война – дворцам!»

Ноябрь 1900-го. Ливадийский дворец

Император встряхнул головой, отгоняя навязчивые воспоминания… В 1917-м задачу номер один они выполнили – зажравшихся аристократов из тёплых мест выкинули, скользких дельцов от кормушек отодвинули, чиновников, потерявших от безнаказанности берега, наказали… Однако с разбегу, как на столб, налетели на то, о чём предупреждал старик Иммануил Иоганнович Кант:«Посредством революции можно, пожалуй, добиться устранения личного деспотизма и угнетения со стороны корыстолюбцев или властолюбцев, но никогда нельзя посредством революции осуществить истинную реформу образа мыслей; новые предрассудки так же, как и старые, будут служить помочами для бездумной толпы».

Всё именно так и вышло. Революционеры решительно отстранили от власти тех, кто с ослиным упрямством вёл страну к катастрофе, но проморгали момент, когда свои же товарищи превратились в таких же зажравшихся аристократов, скользких дельцов и потерявших берега чиновников. Надо постараться не повторить ошибки.

Император сел за стол и решительно придвинул к себе блокнот в кожаной обложке. Работы предстоит много. И, как всегда, кадры решают всё. Только вот кто они, эти кадры? С пролетариатом в 1917-м получилось не совсем хорошо, точнее, совсем нехорошо, хотя большевики были уверены, что именно они – самые сознательные, совестливые, передовые, и только на них нужно опираться, если хочешь что-то изменить… Стоит только им позволить контролировать и руководить – всё наладится… Какая наивность!..

1918. Петроград.

Кто был ничем, тот станет всем!

– Иосиф Виссарионович! Нам дали большую сибирскую гостиницу, но её самочинно захватил ВСНХ. Мы, однако, не отступим. Велите Аллилуевой написать на машинке несколько бумажек следующего содержания: «Это помещение занято Наркомнацем». Да захватите с собой кнопки!

Надя Аллилуева, будущая жена Сталина, а пока просто машинистка в комиссариате национальностей, собрала запрошенное в один миг, за что была вознаграждена благодарным взглядом и лёгким кивком головы. Вооруженные магическими бумажками и кнопками, Сталин и Пестковский отправились на автомобиле в Златоустинский переулок.

Ещё недавно шли городские бои, артиллерия била прямой наводкой по Владимирскому юнкерскому училищу на Петроградской стороне. Теперь спокойнее, но сильно холоднее. Городские службы тогда почти не работали, некому было убирать снег, а его было так много, что можно было залезть на сугроб и прикурить от газового фонаря. Нечасто выбирающийся на свежий воздух Сталин удивлённо вертел головой.

– Послушай, – толкнул он в бок свою «тень» по наркомату, Пестковского, – одни рабочие на улицах. А где остальные? Где чиновники? Гимназисты? Где буржуи, в конце концов?

– Маскируются, – вздохнул заместитель. – На улице может серьёзно перепасть тем, кто ходит, например, в пенсне. Это считается чем-то вроде отличительного знака буржуя. Могут ограбить, отнять одежду, а то и просто убить. С одеждой в городе особенно тяжело, на прогулке запросто можно лишиться шубы или пальто. Поэтому горожане стараются не выделяться среди прохожих своим внешним видом. Вот и маскируются под среднего жителя Петрограда, желательно – под рабочего. Это безопаснее.

– А красногвардейцы? – изумился Сталин. – Они же должны поддерживать порядок и пресекать…

– Так они и грабят, – передернул плечами Пестковский. – Напьются и идут патрулировать… Увидят что-то ценное – снимут, поменяют на самогон…

– А как же сухой закон?

Пестковский посмотрел на Сталина, как учитель на нерадивого ученика, махнул рукой и отвернулся, уставившись в однообразный грязно-серый пейзаж хмурого города. Какой «сухой закон», если буквально вчера на рабочем месте был обнаружен пьяный вдрызг комендант Шатов. И это если не считать кокаина и морфия, потребление которого возросло кратно…

– Ничего, – больше себе, чем заместителю, произнёс Сталин с ярко выраженным грузинским акцентом, который всегда проявлялся, когда он был раздражён и взволнован, – ничего-ничего. Это всё мы поправим. Это ненадолго. Сейчас, конечно, плохо, но наступит мировая революция, мы всех победим и заживём. Нужно только чуть-чуть потерпеть. Мы – первое государство рабочих и крестьян. Раньше нас все эксплуатировали, а теперь мы сами принимаем решения…

А душу в это время грыз маленький неприятный червячок. И возникали вопросы… Много недоумённых вопросов… Почему тоска и разруха? Мы же скинули буржуев! Порушили самодержавие! Свобода, братцы! Теперь открыты все двери! Кто был ничем, теперь может стать всем! Всем, кем захочет! Зачем же с кистенём, да на большую дорогу?

* * *

– Нет, вы это читали?! Вы читали?! – Ленин, как шашкой, рубанул по письменному столу газетой «Новая жизнь». – Каковы мерзавцы!..

На Ильича было больно смотреть. На глазах рушилась его модель пролетарского государства. Жизнь убедительно демонстрировала несостоятельность собственных дореволюционных теорий. Сталин и сам прекрасно помнил дооктябрьские представления Ленина о государственном управлении: «Какая милиция нужна нам, пролетариату, всем трудящимся? Действительно народная, то есть состоящая из всего поголовно населения, из всех взрослых граждан обоего пола», – писал Ленин соратникам в своих «Письмах издалека».

«Сам вооружённый поголовно народ, объединённый Советами – вот кто должен управлять государством», – говорил он солдатам на митинге в измайловском полку 10 (23) апреля 1917 года.

И пролетариат вооружали. Самозабвенно и безоглядно. В октябре – ноябре 1917 года Красная гвардия насчитывала около двухсот тысяч человек, из них тридцать тысяч только в Петрограде.

Боец «гвардии» получал в месяц от 50 до 100 рублей. В то же самое время 50 рублей зарабатывали учитель гимназии и хороший рабочий, 70 рублей – рабочий высокой квалификации, 100 рублей – младший офицер на фронте.

«Красногвардеец» имел красную повязку, огнестрельное оружие, юридическую неприкосновенность и владел безграничным правом, ограниченным только его личным революционным правосознанием, то есть ничем.

И вот совершенно неожиданно для молодой власти большевиков революционное правосознание вооружённого пролетариата капитулировало перед криминальными соблазнами. Именно про этих «красногвардейцев» писал Блок: «…на спину б надо бубновый туз», «…запирайте етажи, нынче будут грабежи».

И Горький в своей газете «Новая жизнь» приводил свидетельства, как банды «красногвардейцев» численностью до нескольких сотен человек грабят сёла в Петербуржской губернии, убивают, пытают, обкладывают крестьян контрибуцией.

– Что будем делать, товарищ Сталин? – резко, как выплюнул, бросил Ленин в собеседника вопрос-возмущение, не отрывая глаза от размочаленной газеты и грассируя сильнее обычного. – Что делать с этими мерзавцами?..

Впрочем, план действий был уже сформирован и передан на исполнение Дзержинскому.

В мае 1918-го отряд «Красной гвардии» под командованием вчерашнего штабс-капитана Наумова захватил и начал грабить Царское Село. За него была изрядная битва, и части «особого назначения» ВЧК перебили «наумовцев», как собак. В течение лета полки «особого назначения» уничтожали «красногвардейцев» в Луге, Гатчине, Новой Ладоге, Тихвине. Официально это звалось «подавлением кулацких восстаний», но какие же могли быть «кулацкие восстания» в городах?

К сентябрю 1918 года «Красная гвардия» была истреблена, а Сталин впервые каждой клеточкой ощутил, как тает его вера в безусловную классовую сознательность пролетариата, а вместе с ней рушится миф о гениальности Ильича, считавшего пролетариат универсальной отмычкой к любым политическим и экономическим головоломкам…

Ноябрь 1900-го. Ливадийский дворец

– Владимир Борисович, – император скользнул по заспанному лицу барона Фредерикса взглядом, ставшим таким непривычно стальным после болезни, – простите, что я поднял вас с постели, однако ваша служба, как и моя, не предусматривает нормированный рабочий день, не так ли? Впрочем, если вы считаете, что этот режим для вас тяжёл…

– Нет, что вы, ваше величество! Я хорошо помню, служба – понятие круглосуточное. Что от меня требуется?

– Список всех наших подданных, воюющих сегодня в Трансваале, а также тех, кто воевал, но по каким-то причинам уже вернулся на Родину. Затем список всех военных агентов, работающих на территории Европы, Азии, Африки. И главное – передайте графу Канкрину Александру Георгиевичу, что я хотел бы его видеть…

– Будет сделано, ваше величество. Надо ли понимать это так, что вы прерываете свой карантин и возобновляете высочайший приём?

Император поморщился, словно от лимона.

– Просто приём, Владимир Борисович. Давайте говорить проще и скромнее. Каким он будет – пусть решат потомки. Приём – да, частично возобновляем, но принимаем пока не всех… Вот кто, например, записан у нас на завтра?

Барон Фредерикс положил папку на стол и широким жестом распахнул её, выудив оттуда внушительный «манускрипт», усыпанный бисером фамилий, одновременно скосив глаз на записную книжку императора, где на открытой странице в пол-листа красовалось всего одно слово: «опричники», а ниже него – короткое, как выстрел, трижды подчёркнутое «кто» и три вопросительных знака.

Император пробежал глазами список и ткнул мундштуком трубки в первую же, украшенную самым длинным и пафосным титулом, фамилию…

– Вот с родственников и начнём…

Ноябрь 1900-го. Ливадия. Сандро

– Никки! Как я рад! Как я чертовски рад видеть тебя в добром здравии! – Великий князь Александр Михайлович излучал добродушие и оптимизм. – Мне тут про тебя наговорили чёрт-те что… даже то, что ты сошёл с ума… Честно говоря, я и сам так подумал, когда узнал, что ты выставил свою ненаглядную Аликс. Какая муха тебя укусила, Никки?..

Император с интересом рассматривал бравого молодца в военно-морской форме. Как ни крути, а смотрелось чёрное обмундирование эффектно. Всё-таки правильно он сделал, что вернул тогда, в той жизни, в 1943 году погоны, с ними форма смотрится гораздо солиднее.

Впрочем, форма сегодня интересовала императора гораздо меньше содержимого, которым был один из великих князей – Александр Михайлович, представитель самого шебутного и самого неприкаянного, в смысле должностей и влияния, «тифлисского клана» дома Романовых.

В Петербурге Михайловичей успешно и неизменно оттирал от власти и бюджета клан Александровичей, состоящий из трёх братьев императора Александра II – Алексея, Владимира и Сергея. Первый – генерал-адмирал, второй – командующий гвардией, третий – московский генерал-губернатор. На совести этого триумвирата было множество «славных» дел, начиная с ходынской трагедии, доведения русского флота до абсолютно небоеспособного состояния и заканчивая Кровавым воскресеньем.

А ведь есть ещё кланы Николаевичей и Константиновичей. И у Николая II, в силу его характера, не было ни единого шанса справиться со всей этой разномастной великокняжеской вольницей, сытно жрущей, сладко спящей и полностью уверенной, что солнце восходит исключительно для удовлетворения их потребностей.

Морально-волевых качеств монарха Николай II не имел от природы, поэтому, пока он сидел на троне, страной рулили не самые талантливые или хотя бы самые преданные, а самые наглые и циничные – тот же клан Александровичей, компания Витте, клика Безобразова и прочие, и прочие, за которыми маячили, особо не стесняясь, банковские дома Ротшильдов и Шиффов, разведки Франции и Британии, и даже «ветхозаветные» масоны, к началу ХХ века растерявшие большую часть своего влияния, но сохранившие апломб и веру в собственную значимость.

Впрочем, нахрапистых и циничных, подпёртых банковским капиталом, «обогащённых» связями с различными разведслужбами хватало и в революционном ленинском Совнаркоме. Интриги там плелись круглосуточно. Кровушка лилась рекой. Сталину, ещё совсем малоизвестному партийному клерку, пришлось учиться выживать и лавировать между такими мастодонтами подковёрной борьбы, как Свердлов, Троцкий, Красин, Зиновьев, Каменев. Было страшно. Азартно. Почти безнадёжно. Но он не просто выжил. Он победил, виртуозно сталкивая их лбами и вынуждая пожирать друг друга, в то время пока сам Сталин скрупулёзно, по кирпичикам, собирал собственную структуру власти.

Победил тогда – победит и сейчас. Поэтому к первой встрече с первым «родственником» у императора был уже готов план действий, написанный накануне под бормотание пришедших на ум стихов Есенина:

Великий князь Александр Михайлович совсем недавно вернулся на флот из отставки, куда его «по-родственному» вышвырнул генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович. Поводом для отставки была якобы некачественная программа усиления Российского флота на Тихом океане, в которой Сандро предсказывал неизбежность войны с Японией.

Причина отставки была другая, насквозь меркантильная и циничная. Если бы программу одобрили, то выполнять, скорее всего, поручили бы её автору. А значит, через Сандро потекли бы бюджетные деньги, которые генерал-адмирал давно считал своей собственностью. Николай II, кстати, повёл себя в этом конфликте как последний малодушный негодяй. Это ведь он попросил Александра Михайловича написать злосчастную программу. А потом сдал его на растерзание дяде при первых же признаках генерал-адмиральского гнева.

Вернулся Сандро на флот через три года на крайне скромную для великого князя должность старшего офицера броненосца береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин» (с мая 1900-го – командир броненосца «Ростислав») и сидел тихо вплоть до ливадийского комплота, где только его решительное «нет» остановило отстранение Николая II от власти (а может, и от жизни) «в связи с тяжелой и скоропостижной болезнью».

На личном деле великого князя, которое представляло пока только листок в блокноте императора, красным карандашом были дважды подчёркнуты слова: «фаталист и мистик, увлекается эзотерикой и спиритизмом».

– Сандро… – медленно произнёс император, как будто пробуя на вкус домашнее прозвище великого князя. – Сандро, как всё-таки красиво звучит твоё семейное имя, не находишь?

– Никки, раньше тебя оно вообще не трогало, что случилось?

– Понимаешь, Сандро, иногда для того, чтобы взлететь, требуется получить приличный пинок под зад, не так ли? Тогда неожиданно для себя самого ты начинаешь обращать внимание на такие мелочи, которые до этого вообще не замечал.

– Ты хочешь сказать, что твоя se quereller[3] с Аликс…

– Я хочу сказать, что мы с тобой вообще не о том разговариваем, – император, кряхтя, поднялся с кресла и, чуть подволакивая ногу, подошёл к князю. Только сейчас Сандро заметил, как изменила болезнь взгляд самодержца. Вместо голубых беспечных глаз Никки на него смотрела холодная сталь, в которой растворялось без остатка скупое осеннее солнце.

– Ты спас мне жизнь, не так ли, Сандро? – глухим голосом то ли спросил, то ли утвердительно произнёс император.

– Ты преувеличиваешь, Никки…

– Не перебивай…

– Ого, – ёкнуло сердце у Александра Михайловича. Такого резкого тона он от Николая не слышал никогда.

– Мы же оба знаем, что это был заговор, не так ли? – остановившись прямо напротив князя и испытующе глядя ему в глаза, продолжил император. – И тебе было достаточно просто не мешать, чтобы корона слетела с моей головы. Но ты вмешался, зная, что ни Аликс, ни те, кто стоят за ней, тебя не простят. Почему? Я же предал тебя, Сандро… Я предал, когда тебе пришлось уйти в отставку…

– Никки, мне кажется, ты слишком строг к себе, к Аликс… да, она… – князь покрутил рукой, подбирая нужное слово, – ambitieux[4], но не настолько, чтобы… и, в конце концов, разумный компромисс…

– Сандро, давай говорить только то, во что веришь, а не то, к чему тебя обязывает придворный этикет, – усмехнулся в усы император, очередной раз удивив князя непривычной реакцией. – Компромисс – это мягкая форма предательства. В то же время предательство – одна из форм компромисса. Что же касается Аликс… Человек, выросший при английском дворе, никогда не сможет быть абсолютно самостоятельным…

Великий князь застыл с открытым ртом, в котором застряли все слова, которые он хотел сказать своему ровеснику-племяннику. С такой стороны он никогда не оценивал Аликс и её поступки. Впрочем, князь мог поклясться, что так никогда не смотрел на нее и её муж, во всяком случае, до болезни…

– Никки, умоляю, объясни, – наконец выдавил из себя князь, – что тут произошло пока меня не было?

Император отвернулся от князя и подошёл к окну, набивая трубку и наблюдая за печальным осенним пейзажем.

– Я почти умер… да нет, не почти, а совсем, – глухо произнёс он, когда пауза стала уже неприличной, – но мне каким-то чудом удалось уговорить их вернуть меня обратно…

В кабинете повисла такая тишина, что стало слышно, как под абажуром лампы возится запоздалая муха.

– Никки, ты про кого сейчас? – почти шёпотом произнёс князь.

– Они недовольны мной… Мне очень много придётся исправить, – будто не слыша его, продолжал император.

– А я, а мной? – автоматически вырвалось у Сандро, после чего он прикусил губу, не переставая смотреть на императора расширенными от ужаса и удивления глазами.

– А тобой… – самодержец раскурил трубку и, наконец, повернулся к Александру Михайловичу, опять упёршись в него своим стальным взглядом. – А тобой, Сандро, они довольны… Особенно твоим демаршем после Ходынской трагедии… Они сказали, что именно так и должны себя вести ответственные товарищи…

Сказав последнее слово, император закашлялся и, прищурившись от дыма, щедро валившего из трубки, посмотрел на Сандро впервые с ироничной, но совсем не страшной, усмешкой.

– Кто они? – князь больше обозначил губами, чем проговорил вопрос, застрявший у него в горле. – Что они знают обо мне? Что они тебе рассказали?

– Они просто дали мне прочитать твою «Книгу воспоминаний», – император уже смотрел на князя испытующе, как на подопытного кролика. – Мне понравилось… – и, закрыв глаза, он процитировал на память:

«Ни один правитель, будь он императором, президентом, левым министром или же диктатором, не может себе позволить роскоши пренебречь своими ближайшими сподвижниками в распределении ответственных государственных постов. Невозможно вообразить себе Сталина, который отдавал бы предпочтение посторонним людям неопределённых политических взглядов и отстранял от власти старых вождей своей партии.

Взирая на толпу двуличных дворян, изнеженных придворных и плохих бюрократов, царь должен был понять, что он мог рассчитывать только лишь на преданность своих ближайших родственников для выполнения его предначертаний и передачи приказаний своим верноподданным, которые, потеряв веру в министров, ещё сохраняли веру в крепость императорского трона. Конечно, нельзя было требовать, чтобы Государь образовал бы совет министров из великих князей; я далёк от этой мысли. Мы просто хотели, чтобы нам позволили занимать должности в различных казённых учреждениях и преимущественно в провинции, где мы могли бы быть полезны тем, что служили бы связующим звеном между царём и русским народом».

– Но я не писал этого… – растерянно прошелестел великий князь.

– Но ведь думал! – засмеялся император и ткнул Сандро мундштуком трубки.

– И кто такой Сталин?

Император хмыкнул и вернулся к окну.

– Может быть, тот, на которого ты хочешь, чтобы я был похож?

– Никки, у меня голова идёт кругом, я не понимаю, что ты говоришь, что происходит… но в любом случае всегда можешь рассчитывать на меня. И как твой настоящий друг…

Князю показалось, что император вздрогнул, как будто его ударило током.

– Друг – это хорошо, – глухим голосом, растягивая слова, произнёс он, глядя в глаза князю. – Друг – это очень хорошо… Плохо, что друг может оказаться ненастоящим… А вот среди врагов фальшивок не бывает…

Наступила долгая, тягучая пауза, в течение которой великий князь пытался собрать в кучку разбитые вдребезги стереотипы и заранее заготовленные слова, а император, прищурившись сквозь облако табачного дыма, оценивающе разглядывал великого князя и как будто размышлял, сказать ему что-нибудь ещё или удовлетвориться уже произведённым эффектом. Театральная пауза завершилась погаснувшей трубкой, с сожалением посмотрев на которую император в очередной раз смешал в кучу мысли и эмоции собеседника:

– Кстати, насчёт врагов… Сандро, ты провёл в Японии три года, но я не нашёл в твоих докладах ничего про революцию Мэйдзи Исин, а это ведь главное, что произошло там за последние двадцать лет. Разве тебе самому не интересен этот комплекс политических, военных и социально-экономических реформ, превративших отсталую аграрную страну в одно из ведущих государств мира?

Сандро раскрывал рот, как рыба, а звука не было. Если бы царь заговорил по-японски, он удивился бы меньше. При дворе, на флоте и в армии про Японию и японцев было принято говорить исключительно в уничижительном тоне, как о цивилизационном недоразумении, которое силится, но, конечно же, никогда не будет ровней Великим державам. И тут такие слова: «ведущее государство мира»… А император продолжал, будто не замечая смятения великого князя:

– Тебе придётся написать ещё один доклад, весьма обстоятельный, где перечислить всех чиновников при императоре Муцухито, которые влияют или могут влиять на принятие государственных решений. Их подробные характеристики, их сильные стороны и слабости. Принадлежность к придворным партиям и группировкам. Кто с кем дружит и кто кого ненавидит. И это надо сделать срочно… Ещё вчера…

Теперь по твоей специальности: как работает система подготовки морских офицеров? Как готовят команды боевых кораблей? Что входит в программу обучения? Кто отвечает за строительство флота? Какие отношения у него с императором и генеральным штабом? Отношения с армией? Если есть конфликты, то у кого и с кем?

Ты писал про японскую программу судостроения и не упомянул про главное – про верфи: их пропускная способность? производительность? оснащение? Как и где идёт подготовка инженеров? Сколько их вообще и на каждой верфи в частности? Фамилии и описание ведущих специалистов? Квалификация и условия содержания рабочих?..

– Никки! – обрёл наконец дар речи великий князь. – Я готов приступить к работе немедленно, однако…

– Однако, – перебил его император – это не единственное поручение, которое надо выполнить, причем выполнить срочно. Передай своему командиру адмиралу Тыртову, что мы тихо, без помпы и без лишней огласки завтра идём в Поти… Нанесём визит вежливости Николаю Михайловичу и посмотрим своими глазами на его Кавказскую дивизию… Только, Сандро, – император ещё раз резанул великого князя стальным взглядом, – тихо, без помпы и без лишней огласки, договорились?

Они проговорили ещё почти два часа, тепло попрощались, и потом император долго смотрел в окно на удаляющуюся ладную фигуру Сандро, выстукивая мундштуком по раме ритм марша и бормоча про себя:

– Мальчишка… капризный, избалованный мальчишка… Впрочем, за неимением гербовой, придётся писать на простой…

Совершенно другие мысли и эмоции бушевали в голове великого князя, наслаиваясь друг на друга, перекрещиваясь и превращаясь, в конце концов, в дикую боль в висках и затылке:

– Никки! Наш простодушный и наивный Никки! Как же его изменила эта болезнь! Какой он стал… твёрдый, как камень, и какой-то далёкий. Вроде стоит рядом, а впечатление, будто на другом берегу… Да-да, люди, постоявшие на краю, меняются, но чтобы так сильно… Этот колючий взгляд и эти его слова, резкие, как выстрел… Однако… Однако он сказал, что наш демарш после Ходынки был единственно правильным решением… и его благодарность, что спас его от заговора… дорогого стоит. Хотя какой заговор? Аликс и заговор – какая чушь! Но ведь если Никки думает, что комплот существовал, и я – спаситель, значит… значит, не надо его в этом разубеждать…

Что ещё… Мой «Проект обновления русского флота»… Никки сказал, что мы обязательно вернёмся к нему… Но вот только зачем он сунул под нос мою фотографию на мостике подводной лодки и попросил собрать всю информацию про эти несерьёзные лоханки? Да, всё-таки не моряк Никки, совсем не моряк… Ну, хоть согласился, что Либаву надо обязательно разменять на Мурман… Ох, и визгу будет в салоне генерал-адмирала!..

Историческая справка

После ходынской трагедии великие князья Александр и Николай Михайловичи требовали у Николая II отменить коронационные торжества, а когда он отказался – демонстративно покинули их. Вот что об этом писал сам Александр Михайлович:

«Пять тысяч человек было убито, ещё больше ранено и искалечено. В три часа дня мы поехали на Ходынку. По дороге нас встречали возы, нагруженные трупами. Трусливый градоначальник старался отвлечь внимание царя приветствиями толпы. Но каждое “ура!” звучало в моих глазах как оскорбление. Мои братья не могли сдержать своего негодования, и все мы единодушно требовали немедленной отставки великого князя Сергея Александровича и прекращения коронационных торжеств. Произошла тяжёлая сцена. Старшее поколение великих князей всецело поддерживало московского генерал-губернатора.

Мой брат великий князь Николай Михайлович ответил дельной и ясной речью. Он объяснил весь ужас создавшегося положения. Он вызвал образы французских королей, которые танцевали в Версальском парке, не обращая внимания на приближающуюся бурю. Он взывал к доброму сердцу молодого императора.

– Помни, Никки, – закончил он, глядя Николаю II прямо в глаза, – кровь этих пяти тысяч мужчин, женщин и детей останется неизгладимым пятном на твоём царствовании. Ты не в состоянии воскресить мёртвых, но ты можешь проявить заботу об их семьях. Не давай повода твоим врагам говорить, что молодой царь пляшет, когда его погибших верноподданных везут в мертвецкую.

Вечером Император Николай II присутствовал на большом балу, данном французским посланником. Сияющая улыбка на лице великого князя Сергея заставляла иностранцев высказывать предположения, что Романовы лишились рассудка. Мы, четверо, покинули бальную залу в тот момент, когда начались танцы, и этим тяжко нарушили правила придворного этикета».

Ноябрь 1900-го. Ливадийский дворец.

Генерал Ширинкин

Император не спеша обходил и закономерно не узнавал Ливадийский дворец, в котором в феврале 1945 года он вместе с премьером Британии сэром Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Делано Рузвельтом подписал «Декларацию об освобождённой Европе» и «Соглашение о вступлении СССР в войну с Японией». В 1900 году Белый дворец ещё не был построен, и вместо него окружающую природу сомнительно украшала квадратно-гнездовая конструкция с нелепейшей баллюстрадой и цветочными вазами на крыше.

Хотя больше, чем ностальгические воспоминания о прошлом-будущем, императора занимала служба безопасности, которая ему понадобится очень скоро, если он доведёт свои революционные планы до стадии реализации.

Охраны, на первый взгляд, было много: казачий конвой, рота дворцовых гренадеров, железнодорожный полк, дворцовая полиция, Особый отряд охраны, а также чуть ли не рота агентов в штатском. Мышь не проскочит!

Однако…

«Аккурат во время нарастающего революционного террора крестьянин Архипов, 21 года, без определённого места жительства, около двух часов июльской белой ночи, подошёл со стороны Дворцовой площади к ограде сада Зимнего дворца, выждал, когда городовой удалится в сторону Дворцового моста, и лихо перемахнул двухметровую решётку сада. В охраняемом саду он незамеченным провёл два дня и две ночи. Днём он отлёживался в кустах, ночью гулял по дорожкам царского сада, а затем, оголодав, пролез через открытую форточку во дворец, в квартиру княгини Голицыной, пробыл там около часа и, взяв “по мелочи” из вещей, вылез обратно в сад. Архипов дождался, когда городовой отойдёт от ограды, и тем же путём благополучно удалился с охраняемой территории.

Самое удивительное то, что через три дня он добровольно явился обратно и сдался Дворцовой охране. Когда Архипов дал свои показания, все были в шоке и сначала не поверили ему, считая, что “трудно допустить возможность укрыться в сравнительно негустых кустах при таком большом числе работавших в саду людей”.

Однако Архипов показал место, где он перелез через ограду, и место, где отлёживался, пока садовники работали в саду. Мотивировал он своё проникновение в царский дворец тем, что собирался якобы лично просить царя “об отправлении его добровольцем в действующую армию”. Случай был из ряда вон, но дело замяли и ограничились тем, что добавили ещё один пост охраны около Иорданского подъезда» (из книги «Царская работа»).

Обойдя ещё раз здание, император поморщился, оценив, насколько примитивно была организована охрана первых лиц государства в царское время. Нелепые окопчики для постовых, служащие исключительно одной цели – меньше попадаться на глаза охраняемому лицу, не давали хорошего обзора прилегающей территории и не создавали преимуществ в случае реального боя, ибо были мелки и располагались не так, чтобы было удобно отражать нападение, а так, чтобы создавать как можно меньше неудобств обитателям резиденции. Каждый из постов, имеющий крайне узкий и неудобный обзор, нёс службу без всякого визуального контакта с соседями и не мог рассчитывать на их помощь в экстренной ситуации.

Император остановился и внимательно оглядел окрестности. Гора Могаби, на склоне которой разместился дворец, давала шикарные возможности для самых разнообразных вариантов нападения, что стало головной болью для охраны при встрече с Черчиллем и Рузвельтом в 1945-м, и потребовало привлечения аж семи полков войск НКВД, усиленных двумя бронепоездами и флотилией из шести кораблей. А сейчас… Оставаться здесь надолго просто опасно. В движении – жизнь! Надо не забывать об этом и вспомнить, кроме прочего, старые навыки подпольщика. Тренировки начнём немедленно…

Находящийся на номерном посту жандарм, удивлённый таким долгим созерцанием государем безжизненного склона, внимательно осмотрел гору, попытавшись найти хоть что-нибудь, заслуживающее внимания, а когда, устав от этого бесполезного занятия, перевёл взгляд обратно, дорожка перед дворцом была пуста, как будто никакого царя там вообще и не было, и только панически метались по саду агенты в штатском, потерявшие визуальный контакт с охраняемым лицом…

* * *

Руководитель личной охраны царя Евгений Николаевич Ширинкин был довольно состоятельным человеком. Он располагал доходами, которые ему приносило его имение Берёзовка, находившееся в Богучарском уезде Воронежской губернии, и вполне мог жить припеваючи без этой нервной работы, требующей полного самоотречения и постоянной концентрации внимания.

Но Евгений Николаевич был человеком идейным и относился к службе как к некоей миссии, доверенной свыше, и потому отдавал себя ей целиком и без остатка. Хотя годы брали своё – всё же почти шесть десятков лет, из них – сорок в строю: первое офицерское звание генерал получил в далёком 1862-м. Николай II был третьим императором, которому он служил верой и правдой. «Слуга – царю, отец – солдатам» – это было как раз про него.

Именно он вместе с П.А. Черевиным и И.И. Воронцовым-Дашковым превратил Дворцовую полицию в настоящую спецслужбу. Общительный, энергичный и проницательный, к подчинённым он относился с той несколько покровительственной любезностью, которая свойственна лицам, твёрдо стоящим на высоком посту. Часто приглашал сослуживцев к себе на обед или поиграть в карты и был хлебосольным и радушным хозяином. Угощая офицеров армейской охраны, Ширинкин не забывал о своих обязанностях и не оставлял попытки вербовать армейские чины, которых привлекали к охране императорских резиденций.

Но сейчас он хотел не вербовать, а карать, и любезность его испарилась, высохла, как роса на траве в жаркий день. За время болезни императора сотрудники несколько расслабились и даже не заметили, как охраняемое лицо выскользнуло из своих покоев и отправилось гулять в неизвестном направлении, пройдя незамеченным мимо всех постов.

Подняв дворцовую охрану «в ружьё» и раздав «всем сёстрам по серьгам», генерал стоял на открытом балконе и ждал доклады от поисковых групп, созерцая ливадийские красоты и пытаясь оценить ситуацию. Успокоиться не получалось. «Похитили? Социалисты? Турецкие агенты?» – эти мысли крутились в голове и причиняли генералу почти физические страдания.

Ширинкин даже не заметил, как одна его рука с силой обхватила эфес сабли, а другая выбивала нервную чечётку по балюстраде. «Чёрт, чёрт, чёрт! Да где же он?» – не выдержал генерал, с силой бросив клинок в ножны.

– Зря вы так волнуетесь, Евгений Николаевич, – откуда-то снизу раздался глухой голос. Ширинкин перегнулся через перила. Император стоял у кустов чайных роз, защищённый ими от посторонних глаз, и, вооружённый садовыми инструментами, с явным удовольствием орудовал ими, приводя в порядок растение.

Птицей слетев по крутой лестнице, запыхавшийся Ширинкин чуть не сбил входящего в холл императора, буквально повиснув на массивной дверной ручке и погасив скорость движения только за счёт попытки сорвать дверь с петель.

– Евгений Николаевич, – послышался над головой смеющийся голос самодержца, – знаете, почему генералам надо строжайше запретить бегать?

Сам тон царя, как и вопрос, был настолько неожиданным, что Ширинкин проглотил все слова, непонимающе покрутив головой.

– Генералы не должны бегать, потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное – панику… – протянув руку и помогая Ширинкину вернуться в устойчиво-вертикальное положение, доверительно сообщил ему император. – Не ругайте подчинённых, Евгений Николаевич, они просто действовали по шаблону, реагируя исключительно на мои передвижения, хотя реагировать надо совсем на другое. Да и что толку от них всех в пяти шагах вокруг меня, если не взяты под контроль склоны горы, откуда дворец просматривается как на ладони.

– Но позвольте, ваше величество, – к генералу, наконец, вернулась речь, – злоумышленникам нет смысла располагаться так далеко, они же должны подойти на расстояние прямого выстрела.

– Так это и есть расстояние прямого выстрела, – усмехнулся император, – если, конечно, стрелять не из револьвера, а из чего-то более солидного. Какова, например, прицельная дальность боя винтовки Мосина? – прищурившись, огорошил он вопросом мгновенно побледневшего генерала и, не давая ему опомниться, продолжил: – А ведь есть ещё пулемёты, горные орудия…

– Ваше величество, но ведь бомбисты…

– Генерал! – недовольно поморщился царь. – Времена «Народной воли» стремительно уходят в прошлое. Сейчас уже другие возможности и совсем другие нравы. Изготавливать бомбу, ежесекундно рискуя взорваться, делать подкопы и бить шурфы, прорываться с револьвером сквозь кордоны ваших людей… Зачем, если все «проблемы» может решить один бекасник с хорошим «маузером» и оптическим прицелом Августа Фидлера. Не знаете? Очень рекомендую. Если в войнах за объединение Германии дальность действительного винтовочного огня составляла триста-четыреста шагов, то сейчас она уже составляет полторы-две версты.

– Ваше величество, я сильно сомневаюсь, что наши малограмотные террористы имеют столь значительные познания в технических новинках и навыки применения их на практике.

– А почему вы решили, что опасаться надо в первую очередь экзальтированных фанатиков? От кого вы меня охраняете? Кто является главным врагом, способным нанести удар исподтишка?.. Не отвечайте сразу, подумайте… А чтобы вам не скучно было думать, соберите людей из жандармских по списку, который я для вас составил. Пусть каждый из них подготовит свой доклад основных угроз престолу и Отечеству. Совещание мы проведём в Баку, а сейчас приготовьтесь сами и возьмите пару самых неразговорчивых сотрудников – мы отправляемся в небольшую морскую прогулку, о которой не требуется знать всему свету. Вы меня хорошо поняли?

Ширинкин, козырнув, ещё долго стоял в фойе, провожая императора взглядом и пытаясь понять, что от него и от других жандармов хочет самодержец и какие изменения предстоят в его службе после ревизии злодеев?

Ноябрь 1900-го. Яхта «Штандарт». Витте

Ноябрь на Чёрном море – не самое лучшее время для морских прогулок даже в хорошей компании и под коньячок. Даже если у тебя под ногами яхта водоизмещением 5000 тонн, изготовленная на верфи Burmeister & Wain. Из-за повышенной влажности и резких порывов ветра на открытой палубе находиться холодновато, а вследствие резких, высоких и непривычно частых волн в закрытом помещении моментально развивается морская болезнь.

Может быть, из-за качки, а может быть, после разговора с императором, Сергея Юльевича Витте конкретно мутило. Яхта «Штандарт», на которую сгребли и сгрузили всех министров, рвавшихся с докладом к самодержцу, держала курс на Поти. Император непривычно долго уделял внимание каждому, попавшему к нему в приёмную. Хотя Сергей Юльевич сейчас уже думал, что правильнее было сказать «в лапы».

Традиционный доклад Николаю II, включающий обычно двадцатиминутный трёп с последующим подписанием заранее подготовленных бумаг, превратился сегодня в четырёхчасовой ад, в ходе которого Витте пришлось отвечать на такие вопросы, о существовании которых ранее он даже не подозревал.

– Как думаете, господин министр, – прервал его император на третьей минуте, глядя с прищуром на Сергея Юльевича сквозь табачный дым, – золотой рубль помогает нашим экспортёрам или мешает им? У вас есть данные о динамике экспорта и, главное, о развитии производства экспортной продукции в зависимости от внедрения золотого стандарта?

– Ваше величество, – медленно, после паузы, ответил сбитый с толку Витте, – золотой рубль укрепляет престиж государства. Курс рубля стабилен, как никогда, и составляет…

– Мы знаем текущий курс рубля, – махнул рукой с зажатой в ней трубкой император, – но интереснее было бы знать, зачем нашей экономике стабильность национальной валюты вообще? Какую проблему она решает? Как помогает отечественным производительным силам?

Пока мозг министра переваривал слова «отечественные производительные силы», император перешёл к вопросам, после которых удивление и тревожность Сергея Юльевича начали стремительно трансформироваться в панику.

– Правильное, управляемое изменение курса валюты позволяет принять на себя удары рынка и не допустить пагубного влияния этих ударов на остальную экономику, – в такт словам покачивая трубкой, как будто диктуя школьный урок, говорил император, – а если искусственно зафиксировать курс, то вместо валюты начнёт колебаться сама экономика, а разве это правильно? Вы не согласны? У вас есть соответствующие расчёты и статистика? – и, не дожидаясь ответа на поставленный вопрос, добавил с нажимом: – У вас должны быть такие расчёты и такая статистика… Хорошо, – продолжал император, присев на краешек кресла, – вы говорите, что золотой рубль укрепил нашу денежную систему и способствует экономическому росту. Давайте рассуждать по-простому. Что требовалось для вывоза капитала за границу, если рубль нельзя конвертировать и он не имеет свободного хождения за границей? Требовалось закупить на территории России какой-то товар, вывезти и там продать.

Император опять встал и начал мерить каюту короткими кошачьими шагами в такт своим словам: