Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Frankfurter Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

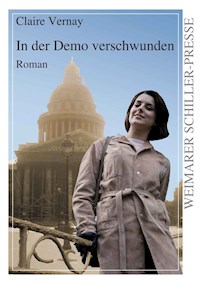

Mai 1968 in Paris. Nichts geht mehr. Was als Studentenrevolte in der Vorstadt Nanterre begonnen hat, entwickelt sich zu einem Flächenbrand, der nicht nur die Hauptstadt, sondern ganz Frankreich ins Chaos versinken läßt. Das Land wird von einem Generalstreik erfaßt, der alles bisher Erlebte übertrifft und die Wirtschaft vollständig lähmt. Aber es gibt auch Menschen, die trotz aller Schwierigkeiten weiter ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen, und dazu gehören Robert und Telse Valmy. Während Robert von zu Hause aus arbeitet, begibt sich Telse zu Fuß zu ihren Einsatzorten als Dolmetscherin. Da verschwindet plötzlich ein deutscher Rechtsanwalt, nachdem Telse abgelehnt hatte, ihn zu einer Kundgebung ins Quartier Latin zu begleiten. Und das ist erst der Anfang einer Reihe von seltsamen Ereignissen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 351

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Claire Vernay

In der Demo verschwunden

Roman

Weimarer Schiller-Presse

FRANKFURT A.M. LONDON NEW YORK

Die neue Literatur, die – in Erinnerung an die Zusammenarbeit Heinrich Heines und Annette von Droste-Hülshoffs mit der Herausgeberin Elise von Hohenhausen – ein Wagnis ist, steht im Mittelpunkt der Verlagsarbeit.Das Lektorat nimmt daher Manuskripte an, um deren Einsendung das gebildete Publikum gebeten wird.

©2016 FRANKFURTER LITERATURVERLAG

Ein Unternehmen der

FRANKFURTER VERLAGSGRUPPE GMBH

Mainstraße 143

D-63065 Offenbach

Tel. 069-40-894-0 ▪ Fax 069-40-894-194

E-Mail [email protected]

Medien- und Buchverlage

DR. VON HÄNSEL-HOHENHAUSEN

seit 1987

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.d-nb.de.

Websites der Verlagshäuser der

Frankfurter Verlagsgruppe:

www.frankfurter-verlagsgruppe.de

www.frankfurter-literaturverlag.de

www.frankfurter-taschenbuchverlag.de

www.public-book-media.de

www.august-goethe-literaturverlag.de

www.fouque-literaturverlag.de

www.weimarer-schiller-presse.de

www.deutsche-hochschulschriften.de

www.deutsche-bibliothek-der-wissenschaften.de

www.haensel-hohenhausen.de

www.prinz-von-hohenzollern-emden.de

Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.

Nachdruck, Speicherung, Sendung und Vervielfältigung in jeder Form, insbesondere Kopieren, Digitalisieren, Smoothing, Komprimierung, Konvertierung in andere Formate, Farbverfremdung sowie Bearbeitung und Übertragung des Werkes oder von Teilen desselben in andere Medien und Speicher sind ohne vorgehende schriftliche Zustimmung des Verlags unzulässig und werden auch strafrechtlich verfolgt.

Lektorat: Dr. Matthias Deußer

ISBN 978-3-8372-5242-2

In memoriam

Robert Vernay

KAPITEL 1

„M….!“ Im letzten Moment verschluckte Telse den Kraftausdruck, der ihr über die Lippen wollte. Er wäre auch in dem hochherrschaftlichen Vorzimmer einer bekannten Pariser Anwaltskanzlei im aristokratischen Faubourg Saint- Germain völlig deplaziert, wenn auch durchaus gerechtfertigt gewesen. Die stuckverzierte Decke, die mit dunkelgrünem Stoff bespannten Wände und der schwarze Marmorkamin waren Zeichen vergangener Pracht.

Die mit unaufdringlicher Eleganz gekleidete und tadellos frisierte Sekretärin mittleren Alters nickte bedauernd.

„Oui, diesmal haben die Verkehrsbetriebe leider ihre Tätigkeit komplett eingestellt, nicht nur teilweise, wie sonst bei Streiks. Kein einziger Zug oder Bus fährt mehr. Und ein Taxi ist unter diesen Umständen natürlich auch nicht zu bekommen. Wohnen Sie sehr weit entfernt?“

Mitleidig musterte sie ihr Gegenüber. Telse trug seit kurzem das dicke dunkelbraune Haar in einer schulterlangen seitlich gescheitelten Frisur. Zu ihrem ständig leicht gebräunten Teint paßte das schlichte cremefarbene Jackenkleid ausgezeichnet. Hellbraune Pumps mit Bleistiftabsätzen vervollständigten das elegante Bild.

„Nicht sehr weit. Es dürften ungefähr drei Kilometer sein. Allerdings Luftlinie“.

Glücklicherweise war sie eine ausdauernde Fußgängerin. Sie lebte nun schon seit knapp vier Jahren in Paris und es war nicht das erste Mal, daß die RATP streikte. Und da sie oft zu Fuß unterwegs war, um diese faszinierende Stadt gründlich kennenzulernen, waren ihr die Entfernungen geläufig. Allerdings hatte sie einen äußerst anstrengenden Tag hinter sich, obwohl man es ihr nicht ansah. Seit neun Uhr heute Morgen mußte sie fast ununterbrochen übersetzen, sogar während des Mittagessens. Daran war sie gewöhnt und es machte ihr normalerweise nichts aus, aber diesmal gingen die Gespräche zwischen vier Herren, zwei Deutschen und zwei Franzosen, hin und her, die zwar so höflich waren, sich gegenseitig nicht ins Wort zu fallen, aber zwischendurch immer wieder versuchten, in englischer Sprache, die sie mehr oder minder gut beherrschten, eine Bemerkung einzuwerfen oder sich untereinander in ihrer eigenen Sprache unterhielten. Da es um einen wichtigen Vertrag über den Erwerb eines Unternehmens ging, wurde Telse äußerste Konzentration abverlangt. Da zählte jedes Wort. Wie hatte sie sich gefreut, als ihr Maître Bertrand vor drei Tagen am Telefon sagte:

„Die Parteien sind sich jetzt einig. Am Montag kommen sie zur Vertragsunterzeichnung nach Paris. Es bleiben nur noch ein paar nebensächliche Details zu klären.“

Von wegen! Die arme Schreibkraft, die der Sekretärin assistierte, mußte fast den halben Vertrag noch einmal abtippen. Vermutlich hatte sie sogar auf die Mittagspause verzichtet. Telse warf einen Blick auf ihre elegante goldene Armbanduhr, ein Hochzeitsgeschenk ihres Mannes. Da öffnete sich wieder die Tür zum Konferenzraum, den sie als erste verlassen hatte, um noch ein paar praktische Fragen mit der Sekretärin zu regeln. Maître Michel Bertrand ließ seinem Mandanten und den beiden Gästen den Vortritt. Paul Normand, der französische Industrielle, wirkte keinesfalls so, als müsse er seinen Betrieb aus Altersgründen verkaufen. Wenn Telse nicht gewußt hätte, daß er die siebzig fast erreicht hatte, hätte sie ihn auf Mitte fünfzig geschätzt. Allerdings hatte sie mitbekommen, daß der Grund für den Verkauf in Familienzwistigkeiten lag. Aber das ging sie nichts an. Sie war ja nur die Übersetzerin. Gefallen könnte ihr der Mann schon. Der schiefergraue Maßanzug mit dem weißen Hemd und der blau-grau gemusterten Krawatte paßte hervorragend zu dem gebräunten glattrasierten Gesicht und den grauen, militärisch kurz geschnittenen Haaren. Die genaue Augenfarbe hatte Telse nicht definieren können. So oft hatte sie ihn ja nicht gesehen und da trug er immer eine Brille mit leicht getönten Gläsern. Sein deutscher Geschäftspartner, ein Herr Arnold Lengfeld, war das ganze Gegenteil. Zwar war er gut zehn Jahre jünger, aber man sah ihm sein Alter an. Viel Sport schien er nicht zu treiben, denn seine Haltung war leicht vornübergebeugt und die Hose des teuren dunkelblauen Anzugs spannte über seinem Bierbauch. Telse mußte lachen. Der Mann entsprach völlig dem französischen Klischee von einem Deutschen. Zu allem Überfluß war er auch noch groß, blond und blauäugig. Aber Telse wußte, daß sich hinter dem gemütlichen, wohlbeleibten Äußeren ein ziemlich gerissener Geschäftsmann verbarg, der letztendlich bekam, was er wollte. Dagegen wirkte sein Begleiter etwas farblos. Er war Telse als Dr. Wolfgang Leimbach, Fachanwalt für Steuerrecht, vorgestellt worden. Im Gegensatz zu den beiden Industriellen, die sich nur mühsam auf Englisch verständigen konnten, beherrschte er diese Sprache hervorragend. Sein Französisch dagegen war mehr als dürftig. Er war noch sehr jung, sicher nicht älter als Anfang dreißig und versuchte, seine Unsicherheit mit Arroganz zu überspielen. Damit kam er natürlich bei Telse überhaupt nicht gut an. Im Verlauf der sich nun schon seit einem knappen Jahr hinziehenden Verhandlungen hatte sie ihn schon ganz energisch zur Vernunft bringen müssen, weil er sich hinter dem Rücken des Pariser Anwalts mit der Hauptbuchhalterin der Gegenpartei in Verbindung gesetzt hatte, deren Englischkenntnisse ebenfalls sehr gut waren. Auch wenn diesen Kontakten keinerlei Täuschungsabsichten zugrunde lagen, waren Mißverständnisse vorprogrammiert, wenn ein Deutscher und eine Französin sich auf Englisch über französische Rechtsfragen unterhielten. Zwar war Telse keine Juristin, aber seit sie als Übersetzerin arbeitete, waren ihr ziemlich häufig Fälle vorgekommen, wo die Verhandlungspartner dachten, sie wären der gleichen Meinung, dabei hatte jeder von ihnen etwas anderes verstanden. Sprachkenntnisse allein genügten nun einmal nicht.

„Haben Sie eine Kopie für Madame Valmy machen lassen?“ wandte sich der Anwalt an seine Sekretärin. Hoheitsvoll nickte die Dame und wies auf eine Ecke ihres Schreibtisches.

„Ich habe nur auf Ihre Anweisungen gewartet.“ Maître Bertrand nickte, ergriff die Papiere und überreichte sie Telse.

„Bis wann kann ich mit der Übersetzung rechnen?“ Telse blätterte die Seiten durch. Der Vertrag selbst war nicht sonderlich lang. Dagegen bildeten die Anlagen ein ganz schönes Paket. Sie bestanden vor allem aus Zahlen, und Telse war beim Tippen alles andere als geübt.

„Der Vertrag genügt erst einmal“, sagte der Anwalt, der Telses Gesichtsausdruck richtig gedeutet hatte. „Bei den anderen Unterlagen ersieht man ja schon aus den Zahlen, worum es geht.“ Erleichtert atmete Telse auf.

„Bei den Tabellen kann ich die Übersetzung der Worte mit Bleistift an den Rand schreiben“, schlug sie vor. „Wenn ich ganz deutlich in Druckbuchstaben schreibe, dürfte es beim nochmaligen Abtippen keine Probleme geben.“

„Parfait. Bis wann?“

„Bis zum Ende der Woche.“

„Aber die Post streikt“, gab die Sekretärin zu bedenken.

„Dann finden wir schon eine Lösung“, entschied Maître Bertrand, der es sichtlich eilig hatte, seine Besucher loszuwerden. Kein Wunder, daß er müde war. Schließlich war er mit seinen gut sechzig Jahren nicht mehr der Jüngste und der heutige Verhandlungsmarathon war selbst für die nicht einmal halb so alte Telse äußerst anstrengend gewesen. Nur der deutsche Anwalt sah überhaupt nicht mitgenommen aus. Telse verfluchte die stümperhafte Organisation. Wenn man sie von Anfang an eingeschaltet hätte und die Korrespondenz ausschließlich über die Pariser Kanzlei gelaufen wäre, mit den entsprechenden Übersetzungen. Aber durch die direkten Kontakte zwischen den Parteien, die auch nach Telses Einschalten nicht völlig aufgehört hatten, setzte man nun bei ihr und Maître Bertrand Kenntnisse voraus, die sie überhaupt nicht haben konnten.

„Wenn ich in der Position von Maître Bertrand gewesen wäre“, dachte Telse, „hätte ich das Mandat gar nicht erst angenommen, sondern einen Kollegen mit Deutschkenntnissen empfohlen.“ Aber immerhin hatte er entsprechend reagiert und Telse als Übersetzerin verpflichtet. Von da an gab es kaum noch Probleme, da Telse über eine mehrjährige Erfahrung nicht nur im Übersetzen, sondern auch bei Vertragsverhandlungen verfügte.

Inzwischen war die Zeremonie des gegenseitigen Händeschüttelns beendet. Telse hatte die Unterlagen in ihrer voluminösen Aktentasche verstaut, sich von der sympathischen Sekretärin und dem Anwalt verabschiedet und folgte nun den anderen drei Herren in das imposante Treppenhaus des palastähnlichen Gebäudes aus dem frühen 19. Jahrhundert, in dem nachträglich ein Aufzug eingebaut worden war, den aber niemand benutzte, da die Kanzlei im ersten Stock lag. In der breiten Durchfahrt zum Hinterhof blieben die Herren stehen.

„Wir wohnen alle drei im Hotel Intercontinental“, wandte sich der deutsche Unternehmer an Telse. „Dürfen wir Sie zum Abendessen einladen? Das wäre doch ein schöner Abschluß.“ Höflich bedankte sich die junge Frau, lehnte aber mit der Begründung ab, sie würde bereits erwartet.

„Ich hatte nicht damit gerechnet, daß die Besprechung so lange dauert. Und jetzt habe ich auch noch einen Fußmarsch von mindestens einer Stunde vor mir“, konnte sie sich nicht verkneifen hinzuzufügen. Zwar waren ihr die Herren nicht unsympathisch, aber sie hatte eigentlich nichts mit ihnen zu tun. Ihr Auftraggeber war der Pariser Anwalt und der hatte, wie Telse wußte, bereits unter Hinweis auf einen anderen Termin abgelehnt. Den Versuch, ein Taxi zu bekommen, hatte man erst gar nicht gemacht, denn die Herren waren gut zu Fuß und das Hotel in Luftlinie nicht einmal weit entfernt. Man mußte allerdings die Seine überqueren. Leider hatte keiner der Herren einen Stadtplan bei sich. Allerdings waren sie schon in Paris gewesen, so daß Telse ihnen zutraute, nach ihren Erläuterungen das Hotel Intercontinental zu finden.

Als sie vor dem Portal angekommen waren, wies Telse nach rechts in Richtung Place de la Concorde.

„An der nächsten Straße biegen Sie rechts ab. Danach immer geradeaus, bis zur Seine. Dann über die Brücke, die direkt zu den Tuilerien führt. Verlaufen können Sie sich nicht.“

„Sobald wir an die Seine kommen, weiß ich schon weiter. Et encore merci!“ Monsieur Normand streckte zum Abschied die Hand aus.

Nachdem die Herren sich einige Schritte entfernt hatten, ging Telse zur Hauswand zurück, lehnte sich dagegen und holte ein Paar bequeme Treter mit flachen Absätzen aus ihrer Aktentasche, die sie mit ihren hochhackigen Pumps vertauschte. Kaum hatte sie die Tasche geschlossen, tauchte plötzlich der deutsche Anwalt wieder auf.

„Ich habe gehört, im Quartier Latin gibt es Studentenunruhen“, sagte er grinsend. „Das möchte ich mal aus der Nähe sehen.“ Eigentlich fand Telse ihn zu alt, um noch an derartigen Krawallen Vergnügen zu finden, aber vielleicht wollte er zu Hause damit angeben, daß er sich in große Gefahr gestürzt hatte, um ein historisches Ereignis hautnah mitzuerleben.

„Da müssen Sie in die andere Richtung gehen. Immer geradeaus, bis der Boulevard Saint-Germain auf den Boulevard Saint-Michel stößt“, erklärte Telse hilfreich. „Dann befinden Sie sich schon im Quartier Latin. Viel Spaß!“ Als sie sich zum Gehen wandte, ergriff der junge Mann ihren Ärmel.

„Wollen Sie mich nicht begleiten?“ Für diesen eingebildeten Schnösel den Bärenführer zu machen, hatte ihr gerade noch gefehlt. Hielt er sich etwa für Goethe auf dem Schlachtfeld von Valmy? Als Dolmetscherin brauchte er Telse nicht, denn er verfügte über einige elementare Sprachkenntnisse, wie Telse zu ihrem Leidwesen feststellen konnte. Bei jeder Gelegenheit hatte er versucht, damit anzugeben, bis sie ihm energisch zu verstehen gab, daß ein bestimmtes Wort, das er zu erkennen glaubte, in einem anderen Zusammenhang eine ganz andere Bedeutung haben konnte. Allerdings hatte der junge Mann die Kritik eher positiv aufgenommen, was letztendlich für ihn sprach.

„Für so etwas bin ich viel zu müde. Außerdem kann ich mir das alles im Fernsehen viel besser und bequemer anschauen.“

„Oder haben Sie Angst, daß Ihnen etwas passieren könnte?“

„Ich habe ganz einfach einen Horror vor Menschenmengen und vermeide sie, wo ich kann. Meine Ellbogenfreiheit ist mir wichtig. Mit Angst hat das nichts zu tun.“ Telse fragte sich, warum sie sich überhaupt auf das Gespräch einließ.

„Dann würden Sie wohl auch nie an einer Demonstration teilnehmen?“ bohrte der junge Mann weiter.

„Das kann ich auf Anhieb nicht sagen. Vielleicht. Wenn es um Themen ginge, die mich interessieren und ich außerdem der Überzeugung wäre, daß Demonstrationen etwas bewegen könnten, dann könnte ich unter Umständen auch auf die Straße gehen. Aber das ist hier mit Sicherheit nicht der Fall. Übrigens sind Sie für eine Studentendemo falsch gekleidet.“

Lachend zog der Anwalt an seiner schicken Seidenkrawatte und steckte sie in die Jackentasche. Dann öffnete er den obersten Kragenknopf.

„Besser?“ Telse schüttelte den Kopf. Dabei bemerkte sie, daß er keine Aktentasche mehr trug. Anscheinend war Herr Leimbach so vorsichtig gewesen und hatte sie seinem Mandanten mitgegeben. Kein Wunder, daß er noch so unternehmungslustig war. Die Hauptarbeit hatte heute sein Mandant, dessen Vertragspartner und vor allem der französische Anwalt und Telse geleistet. Wahrscheinlich würde er nach einem kurzen Bad in der Menge genug haben. Wenn man mitten im Getümmel steckte, sah man kaum etwas. Insbesondere, wenn man nur mittelgroß, wie Dr. Leimbach war. Laut aber sagte sie:

„Daß Ihnen etwas passieren könnte, glaube ich nicht, egal wie Sie aussehen. Und für einen Studenten wird man Sie auch nicht halten. Sie sind viel zu alt.

Warum schauen Sie sich nicht lieber die Kirche Saint-Germain-des-Prés an, anstatt einer brüllenden Menschenmenge hinterher zu laufen?“ fragte Telse provozierend. „Immerhin ist das die älteste Kirche von Paris. Das, was die Revolutionäre von 1789 von dem alten Benediktinerkloster aus der Merowingerzeit übriggelassen hatten. Wie dumm kann man nur sein, um seine Wut an Gebäuden auszulassen. Lenin hatte übrigens seinen Leuten verboten, Gebäude und Denkmäler zu zerstören, mit der Begründung, daß Arbeiterhände sie ja erbaut hätten und sie jetzt der Arbeiterklasse gehörten. Aber abgesehen davon,“ wenn es um Geschichte ging, war Telse nicht zu bremsen, „wußten Sie, daß wir hier auf Grund und Boden stehen, der früher einmal der Pariser Universität gehört hat, bevor der Adel vom Ende des 16. Jahrhunderts an die Rive Gauche neu für sich entdeckte? Nach den Römern und den Merowingern hatten die französischen Herrscher kein Interesse mehr am linken Seine-Ufer. Karl der Große residierte sowieso lieber in Aachen, weil die dortigen Thermalquellen gut für sein Rheuma waren und die Kapetinger, die Paris zu ihrer Hauptstadt wählten, schließlich war Hugo Capet Graf von Paris bevor er zum König von West-Franzien gewählt wurde, zogen die Inseln und das rechte Seine-Ufer vor. Es gab zwar ein Kloster und die Universität auf dem Berg der Heiligen Genoveva und natürlich Saint-Germain-des-Prés, aber, wie der Name dieses Klosters schon besagt, stand es mitten auf einer Wiese. Anfang des 17. Jahrhunderts ließ sich die zweite Frau von Heinrich IV. ein Schloß auf einem Gelände bauen, das eigentlich der Universität gehörte und in dem heute der Senat seinen Sitz hat. Zahlreiche Aristokraten folgten nach und nach ihrem Beispiel. Ihren Höhepunkt erreichte die Bautätigkeit im 18. Jahrhundert. Wohlgemerkt, dieses neue Stadtviertel gehörte anfangs nicht zur Stadt Paris, sondern war eine Art Vorort.“

„Wie der Name „Faubourg Saint- Germain schon besagt“, warf der deutsche Anwalt lässig ein.

„Richtig. Übrigens erinnert ein Straßenname noch heute daran, daß der Grund und Boden einst der Universität gehörte. Parallel zum Boulevard Saint-Germain, am Seine-Ufer entlang, verläuft die Rue de l’Université, obwohl es dort gar keine Universitätsgebäude gibt.“

„Sehen Sie“, sagte der junge Mann, „das ist noch ein Grund, weshalb Sie mich begleiten sollten! Anscheinend kennen Sie die Pariser Geschichte viel besser als ich“.

„Das dürfte nicht schwer sein“, hätte Telse fast gespottet, verkniff es sich aber in letzter Sekunde. Sie sagte nur:

„Sie haben doch gehört, daß ich die Einladung der anderen Herren abgelehnt habe, weil ich erwartet werde. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß.“

Nach einem kurzen Händedruck entfernte sich der junge Mann.

Versonnen schaute Telse ihm nach. Daß sie keine Menschenmengen mochte, stimmte zwar, war aber nur die halbe Wahrheit. Noch bevor sie überhaupt den Wunsch äußern konnte, sich die Demonstrationen aus der Nähe anzusehen, hatte ihr Mann energisch davon abgeraten.

„Mit deiner DDR-Vergangenheit solltest du dich von politischen Veranstaltungen fernhalten. Manchmal wird man, ohne es zu wollen, in eine Auseinandersetzung verwickelt, und wenn man dich festnimmt ...“

„Wird man mich für eine Stasi-Provokateurin halten“, hatte ihn Telse lachend unterbrochen. Aber die Warnung war nicht von der Hand zu weisen.

„Du hast ja recht. Wenn man bedenkt, wie viele deiner bisher so zahlreichen Freunde nichts mehr von dir wissen wollen, weil du eine DDR-Bürgerin geheiratet hast.“

„Eh bien, vielleicht bin ich denen auch nicht mehr von Nutzen, seit ich beschlossen habe, keine Filme mehr zu drehen und ihnen deshalb keine Jobs mehr verschaffen kann. Die Wahrheit werden sie mir natürlich nicht sagen.“

Während sie ihren Erinnerungen nachhing, hatte sie sich nur wenige Schritte von dem riesigen Portal entfernt, das von einem exklusiven Antiquitätengeschäft und den prachtvollen Auslagen im Schaufenster eines Juweliers flankiert wurde. Da heute Montag war, waren die Geschäfte geschlossen und die Schaufenster durch starke Stahlgitter gesichert.

Telse mußte an ihre erste Reise nach Paris im Sommer 1961 denken. Ihr Vater, der in der Bundesrepublik lebte, hatte ihr diese Reise zum bestandenen Abitur geschenkt. Aber Robert Valmy war es zu verdanken, daß ihr Aufenthalt zu einem unvergeßlichen Erlebnis wurde. Bei ihrer Ankunft am Gare du Nord hatte er sie nicht etwa direkt in ihr Hotel gebracht. Obwohl es schon fast Mitternacht war, hatte er das Taxi einen großen Umweg fahren lassen. Zuerst zum Place de l’Etoile, dann die Champs-Elysées hinab bis zum Place de la Concorde, über die Seine hinweg den Boulevard Saint-Germain entlang und schließlich den Boulevard Saint-Michel bis zu ihrem Hotel in der Nähe der Sorbonne. Es war eine traumhafte Fahrt gewesen, ein unauslöschlicher Eindruck von Paris, der später nie wieder übertroffen wurde. Inzwischen hatte sie ihren damaligen Gastgeber trotz enormer Schwierigkeiten geheiratet und lebte seit knapp vier Jahren in Paris. Der Stadtteil, in dem sie wohnte, lag ebenfalls am linken Seineufer, war aber bedeutend jünger und vor allem bescheidener. Die Paläste des Faubourg Saint-Germain mit ihren monumentalen Fassaden und imposanten Innenhöfen beherbergten heute vor allem Ministerien, Botschaften und Behörden. Aber es gab auch private Residenzen, etwas kleiner als die Paläste aber noch beeindruckend genug, so wie das Haus, aus dem Telse kam. Im Erdgeschoß befanden sich Geschäfte, in den ersten Stockwerken Anwaltskanzleien, Arztpraxen, Steuerberater oder sonstige freie Berufe und darüber Luxuswohnungen.

Leider führte kein direkter Weg in die Richtung, die Telse einschlagen mußte. Am sichersten wäre es, bis zum Palais Bourbon zu gehen, auch ein ehemaliges Stadtpalais, in dem heute die Assemblée Nationale ihren Sitz hatte, dann links, über die Esplanade des Invalides und anschließend zwischen dem Eiffelturm und der Militärakademie immer geradeaus. Ganz einfach, aber auch ein Riesenumweg. Telse beschloß, die Strecke abzuschneiden und sich in das Gewirr von Straßen zu wagen, in denen sie zum Teil noch nie gewesen war. Glücklicherweise gehörte ein Stadtplan, wie die flachen Schuhe und ein Taschenschirm, zu ihrer Standardausrüstung. Letzteren benötigte sie heute nicht. Der Himmel war zwar bedeckt, aber nur leicht, was für einen ausgedehnten Fußmarsch besser war, als strahlender Sonnenschein.

Aber zuerst einmal mußte sie sich in Bewegung setzen und den Boulevard überqueren, anstatt in Erinnerungen zu schwelgen.

Ein kräftiger Stoß in den Rücken katapultierte sie plötzlich unsanft in Richtung Fahrbahn. Nur mit Mühe konnte sie einen Sturz vermeiden, vor allem dank des beherzten Zugreifens eines stämmigen Passanten, der lauthals hinter dem Flegel her schimpfte, der Telse angerempelt hatte.

„Vielleicht hat er es eilig, zur Demo ins Quartier Latin zu kommen“, witzelte Telse, nachdem sie sich bei dem geistesgegenwärtigen jungen Mann bedankt hatte.

„Die sollten lieber erst einmal arbeiten, bevor sie das Maul aufreißen, um Forderungen zu stellen“, brummte der Mann, tippte an seinen Mützenrand als ob er salutierte und steuerte auf einen am Straßenrand geparkten weißen Lieferwagen zu.

Der schmächtige Bengel, der Telse angerempelt hatte, konnte tatsächlich ein Student sein. Jedenfalls war er so gekleidet: dunkler Blouson, Jeans, Tennisschuhe… Und das Alter dürfte auch stimmen. Da sie aber jetzt die Fahrbahn überqueren mußte, konzentrierte sie sich auf den Verkehr und vergaß schnell den unliebsamen Zwischenfall.

Nachdem sie 10 Minuten flott marschiert war, erkannte sie plötzlich linkerhand ein Gebäude, von dessen Toreinfahrt die Trikolore wehte. Wenn das wirklich der Sitz des Premierministers war, mußte sie sich von nun an mehr rechts halten, sonst landete sie letztendlich doch noch im Quartier Latin. Es war tatsächlich das Hôtel Matignon, seit 1958 Sitz des Premierministers der V. Republik.

Telse hatte ihre Hausaufgaben gemacht. Die französische Geschichte war ihr fast geläufiger als die deutsche, nicht nur, dank ihres Romanistikstudiums. Da sie nach ihrer Ankunft in Frankreich häufig auf Ablehnung wenn nicht sogar Anfeindungen gestoßen war, nahm sie sich ein Beispiel an Katharina der Großen und wurde französischer als die Franzosen. Sie sprach nach kurzer Zeit völlig akzentfrei, konnte die beliebtesten Chansons integral nachsingen, kleidete sich modisch, wenn auch nicht übertrieben und verblüffte vor allem durch ihre Geschichtskenntnisse. Allerdings war die Beschäftigung mit der Geschichte nicht nur Mittel zum Zweck, sondern schon seit ihrer Kindheit Telses große Leidenschaft. Deshalb wußte sie auch, daß der Palast 1721 erbaut worden war und von den wechselnden Besitzern immer wieder umgebaut wurde. Er hatte sogar kurze Zeit Talleyrand gehört, dem genialen Diplomaten der es erreicht hatte, daß nach dem Sturz Napoleons Frankreich, das ja eigentlich besiegt war, beim Wiener Kongress quasi gleichberechtigt unter den Siegermächten saß. Napoleon wurde zum alleinigen Schuldigen gestempelt und entsprechend bestraft, wenn auch zunächst nicht gerade schlimm. Seine Residenz auf Elba war eigentlich ganz komfortabel, zumindest nach Telses Ansicht. Wenn er nur nicht von dort ausgerissen wäre und ein come back versucht hätte! Telse schmunzelte. Robert hatte die 100-Tage-Herrschaft in seinem Film „Der Graf von Monte Cristo“ mit knappen aber effektvollen Mitteln skizziert.

Bis zum Invalidendom benötigte sie mehr Zeit als sie dachte, und sie mußte auch zweimal ihren Stadtplan konsultieren. Aber dann war es geschafft. Sie konnte sich nicht mehr verlaufen. Wieder kamen Erinnerungen an ihren ersten Aufenthalt. Sie hatte zunächst angenommen, daß die Kuppel des Invalidendoms speziell als Grabmal für Napoleon errichtet wurde und war sehr erstaunt gewesen zu erfahren, daß bereits Ludwig XIV. die gesamte Anlage errichten ließ, als Heim für Kriegsveteranen. Daher auch der Name „Invalides“. Bis zu dieser Zeit waren ehemalige Soldaten auf die Hilfe ihrer Familien oder der Klöster angewiesen. Schlimmstenfalls machte die Not sie zu Dieben und Bettlern. Wenn auch das Hôtel des Invalides bei weitem nicht alle bedürftigen Soldaten aufnehmen konnte, war es immerhin ein Anfang. Und der Architekt des einige Jahrzehnte später errichteten Domes war Jules Hardouin-Mansart, der auch wesentlich am Bau des Schlosses von Versailles beteiligt war und nach dem eine bestimmte Form von Dachfenstern „Mansarden“ genannt wurden.

Napoleon war auch keinesfalls der Erste, der im Invalidendom bestattet wurde. Er selbst hatte dort im Jahre 1800 die sterblichen Überreste des großen Turenne beisetzen lassen. Ausgerechnet diesen Marschall, der zwar einerseits in vielen Schlachten, besonders auf deutschem Boden siegreich gewesen war, aber auch als Retter der Monarchie betrachtet werden konnte. Als Ludwig XIII. 1643 starb, war sein ältester Sohn Ludwig XIV. erst knapp zehn Jahre alt. Sowohl der Adel als auch das Parlament versuchten, die Situation für sich zu nutzen. Neben dem Kardinal Mazarin war es vor allem dem Marschall Turenne zu verdanken, daß die sogenannte Fronde niedergeschlagen wurde. Ludwig XIV. hat in der Folge nie vergessen, welchen Ängsten und Demütigungen er in seiner Kindheit in Paris ausgesetzt war. Auch deshalb ließ er Versailles erbauen, an der Stelle eines Jagdschlosses seines Vaters, in dem er nur glückliche Momente erlebt hatte. Telses Gedanken machten einen Sprung von über hundert Jahren. Vom Sonnenkönig zum Kaiser der Franzosen.

Nachdem die Engländer der Überführung Napoleons von der Insel Sankt Helena nach Paris zugestimmt hatten, wurde das Innere des Domes ausgebaut, um eine des großen Kaisers würdige letzte Ruhestätte zu schaffen. Und das war auch gelungen, fand Telse, die seinerzeit in ehrfurchtsvollem Staunen vor dem gigantischen Porphyrsarkophag in der Krypta verharrt hatte. Allerdings war sie seither nie mehr dorthin zurückgekehrt. Den ersten Eindruck wollte sie nicht zerstören.

Nur wenige Minuten später erreichte sie die Rückseite der Ecole Miltaire. Ausgerechnet ein Günstling der berühmten Madame de Pompadour, Mätresse von Ludwig XV., hatte diese Militärakademie bauen lassen. Dort sollten mittellose Adlige zu Offizieren ausgebildet werden. Und ausgerechnet hier hatte die Karriere des mittellosen Jungen aus niederem korsischem Adel ihren Anfang genommen. Er war mit 15 Jahren in die Militärakademie eingetreten und man war der Ansicht, er würde einen guten Marineoffizier abgeben. Aber, obwohl er von der Insel Korsika stammte, hatte er kein großes Interesse an der Marine, was sich ja später auch rächte. Er verließ die Akademie als Leutnant der Artillerie mit guten Noten und dem Vermerk, daß er es unter den entsprechenden Umständen weit bringen könnte. Das hatte er ja auch. Wahrscheinlich aber vor allem deshalb, weil er zur Zeit der Revolution nur ein paar Mal für kurze Zeit und dann auch noch privat in Paris war. Mit seinem Regiment war er in Valence und später in Auxonne stationiert. Also weit ab vom Schuß. Und er verbrachte dort, bis zu dem Zeitpunkt, als er plötzlich bei der Schlacht um Toulon 1793 zu Ruhm und Ehren gelangte, immer nur wenige Monate. Die meiste Zeit trieb er sich auf Korsika herum, mit oder ohne regulären Urlaub von der Truppe. Daß man ihn damals nicht vor ein Kriegsgericht gestellt, sondern sogar befördert hatte, konnte Telse nicht nachvollziehen. Nicht einmal, wenn man die Wirren dieser Epoche in Betracht zog.

Als Napoleon von seinem Ägyptenfeldzug nach Paris zurückkam, war die Terrorherrschaft vorbei. Sein steiler Aufstieg konnte beginnen. Und nun lagen Anfang und Ende seiner Karriere nur ein paar hundert Meter auseinander. Von der Ecole Militaire zum Invalidendom. Telse schüttelte den Kopf. Wenn sie so weitermachte, kam sie heute nicht mehr nach Hause. Allerdings genoß sie den Spaziergang, nachdem sie den ganzen Tag gesessen hatte. Als sie bei ihrem ersten Besuch in Paris an der Rückseite der Militärakademie vorbeigekommen war, hatten dort zwei Offiziere ihre Pferde trainiert. Wunderschöne schlanke Füchse. Heute war das Areal verlassen. Ob die Schüler dort auch streikten? Was für eine verrückte Idee.

KAPITEL 2

Obwohl montags die meisten Läden geschlossen waren, hatte in der Rue du Commerce ein Feinkostgeschäft geöffnet, an dessen verlockenden Auslagen Telse nicht vorbeigehen konnte. Zwar war von dem gestrigen Mittagessen noch eine Menge übriggeblieben, woraus man ein akzeptables dîner fabrizieren konnte, trotzdem kaufte sie kalten gedünsteten Lachs mit grüner Soße, marinierte Artischockenherzen, zwei Dutzend petits fours salés, dieses köstliche kleine Blätterteiggebäck mit herzhafter Füllung und einen Becher Cassis-Sorbet, vorsorglich in Styropor verpackt. Das würde alles hervorragend zu ihrem abendlichen Lieblingsgetränk, einer eisgekühlten Weißweinschorle, passen. Telse fand, daß sie nach all den Anstrengungen etwas Besseres verdient hatte als die Reste vom gestrigen Mittagessen, die sich durchaus noch ein oder zwei Tage im Kühlschrank halten würden.

Erleichtert drückte sie auf den Öffner der von schmiedeeisernen Verzierungen geschützten Glastür des in einer ruhigen Seitenstraße der Avenue Félix-Faure gelegenen Hauses, das kurz vor dem Ersten Weltkrieg erbaut worden war und betrat den mit schwarzen und weißen Fliesen ausgelegten Vorraum. Ihre Wohnung lag im ersten Stock. Schnell eilte Telse die Treppe hinauf. Von den beiden graugrün gestrichenen Flügeln der Wohnungstür, die mit bronzenen Knöpfen verziert waren, konnte nur einer von außen geöffnet werden. Die Verankerung des zweiten ließ sich allein von innen lösen, z.B. wenn man Möbel oder sonstige sperrige Sachen in die Wohnung bringen wollte.

Telse klingelte nicht, sondern benutzte ihren Schlüssel. Aber die Tür klemmte schon nach wenigen Zentimetern. Natürlich. Quick, der junge englische Setter, den Telse vor einem Jahr als winzigen Welpen aus dem Périgord nach Hause gebracht und mit der Flasche aufgezogen hatte, blockierte mal wieder den Eingang, um seine Mißbilligung für Frauchens Zuspätkommen auszudrücken. Auch Robert wartete schon seit einiger Zeit.

„Ich habe dich eigentlich schon früher erwartet“, stellte er mit leichtem Vorwurf in der Stimme fest, während Telse den Hund streichelte, der sich zu ihren Füßen auf den Rücken gerollt hatte. Dann stieg sie über das Tier hinweg und begrüßte ihren Mann mit einem Kuß.

„Ich habe auch gedacht, daß wir viel schneller fertig werden würden“, seufzte sie. „Nach all diesen monatelangen Verhandlungen und der ganzen schriftlichen Hin- und Herübersetzerei war ich so froh, als Maître Bertrand mir mitteilte, der Vertrag könnte nun unterschrieben werden. Leider war dem nicht so. Ich habe schon befürchtet, daß man mir die Schuld geben würde. Mißverständnisse wegen ungenauer Übersetzung oder so ähnlich. Das habe ich alles schon erlebt. Aber als ich den Spieß umgedreht und die direkten Kontakte der Vertragsparteien hinter dem Rücken der Anwälte als den wahren Grund kritisiert habe, waren dann alle eher friedlich. Nachdem die strittigen Punkte geklärt waren, haben wir bei einem verspäteten Mittagessen höfliche Konversation gemacht, während fast der halbe Vertrag neu abgetippt werden mußte. Wirklich eine lausige Organisation.“

Telse streifte ihre Kostümjacke ab und schlüpfte aus den Schuhen. Ihre Taschen hatte sie fallen lassen, um Quick zu begrüßen. Jetzt nahm sie den Beutel mit ihren Einkäufen und betrat die Küche.

„Kannst du mir mal meinen Spezialdrink machen? Mir klebt vom vielen Reden die Zunge am Gaumen. Und das hier habe ich zum Abendessen mitgebracht. Unser Feinkostgeschäft in der Rue du Commerce war geöffnet. Da konnte ich nicht vorbeigehen.“ Robert grinste anerkennend, als er die Köstlichkeiten sah.

„Genau das, worauf ich jetzt Appetit habe. Geh nur und zieh dich um. Ich bereite inzwischen alles vor.“

Als Telse in einem langen dunkelroten Hauskleid mit passenden Samtpantöffelchen die Bibliothek, die ihrem Mann als Arbeitszimmer diente, betrat, hielt Robert ihr ein großes beschlagenes Glas mit dem „Spezialdrink“ entgegen. Ein Drittel trockener Weißwein, ein Drittel Eiswürfel, ein paar Spritzer Zitrone, der Rest Mineralwasser. Durstig trank sie einige Schlucke, dann machte sie es sich auf der Couch bequem, klappte die Tür der Hausbar herab und stellte ihr Glas darauf. Als Telse nach ihrer Heirat hier einzog, gab es nur einige wenige zusammengewürfelte Regale, die bis obenhin vollgestopft waren und trotzdem nicht ausreichten. Auf dem Fußboden türmten sich ganze Berge von Büchern. Von seinen ungefähr dreißig Spielfilmen hatte Robert mehr als die Hälfte ganz oder teilweise im Ausland oder in der Provinz gedreht. Er war also immer auf Reisen gewesen. Und war er zu Hause, mußte er die Filme fertigstellen oder am Drehbuch für den nächsten Film arbeiten. Bei den Fernsehserien war es fast noch schlimmer. Da blieb keine Zeit, die Bücher zu ordnen, geschweige denn zu katalogisieren. Und täglich kamen neue hinzu. Robert litt unter dem Chaos, da er ein Ordnungsfanatiker war. Und da Telse zu Beginn ihrer Ehe, nach der Rückkehr von den Dreharbeiten in Marokko, die als Ersatz für eine Hochzeitsreise herhalten mußten, kaum etwas zu tun hatte, nahm sie die Bibliothek in Angriff. Robert half ihr dabei, zumindest mit Ratschlägen. Er kannte nicht nur eine Firma, die die Arbeiten durchführen konnte, sondern hatte auch ein paar ausgezeichnete Ideen. Während Telse die Absicht hatte, drei Wände bis unter die hohe stuckverzierte Decke mit einfachen Regalen auszustatten, war Robert dafür, die unteren größeren Fächer mit hölzernen Schiebetüren zu versehen, die oberen mit solchen aus Glas. So konnte man unten weniger ansehnliche Dokumente, Manuskripte, Fotoalben, Taschenbücher usw. verstauen, während hinter den Glasscheiben die „vorzeigbaren“ Bücher zu bewundern waren. Es gab tatsächlich eine ganze Reihe bemerkenswerter Bände, da Roberts Vater Kunstbuchbinder und Restaurator gewesen war. Eine weitere gute Idee war das Einfügen einer Nische, in der ein bequemes Liegesofa, das mit dem gleichen dunkelgoldfarbenen Damast bespannt war, aus dem die Fenstervorhänge waren, seinen Platz fand. Daneben war eine Hausbar in die Bücherwand eingelassen, deren Tür sich als Tisch herabklappen ließ.

Während Telse sich wie weiland Madame Récamier auf der Couch räkelte, nahm Robert in einem Sessel gegenüber Platz. Dazwischen machte Quick es sich auf dem Teppich bequem, glücklich, seine beiden Sklaven in Reichweite zu haben.

„Du hattest mich ja gewarnt, daß die Gewerkschaften mit einem Generalstreik gedroht haben, und Streiks der RATP sind mir nichts Neues mehr, aber ich habe noch nie erlebt, daß überhaupt kein Zug mehr fährt. Sonst fuhren zumindest ein Drittel oder Viertel der Bahnen oder Busse. Das ist das erste Mal, daß ich Gitter vor den Metro-Eingängen gesehen habe.“

„Ich habe morgen keine Termine und, wie ich weiß, mußt du erst wieder am Donnerstag arbeiten. Da sollten wir unsere Vorräte aufstocken. Die Lebensmittelgeschäfte werden bald leer sein, wenn der Treibstoff knapp wird und kein Lastwagen mehr Nachschub bringen kann. Du weißt, daß ich immer darauf geachtet habe, mindestens für einen Monat die nötigen Grundnahrungsmittel und Konserven vorrätig zu haben, auch wenn hier alles im Überfluß vorhanden zu sein scheint.“

„Das brauchtest du mir nicht erst zu sagen. Manchmal muß ich direkt meinen Hamstertrieb bremsen. Schließlich bin ich in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Wenn jemand heute in Deutschland davon spricht, sagt er immer „in der schlechten Zeit“. Und als es nach drei Jahren in der Bundesrepublik dank amerikanischer Hilfe wieder bergauf ging, war es in der DDR noch lange nicht so weit. Selbst in den letzten Jahren vor meiner Ausreise gab es immer wieder Versorgungsengpässe. Hungern mußte niemand, aber mal gab es keine Streichhölzer, dann wieder kein Waschpulver. Und während meines Studiums in Leipzig habe ich zur Zeit der Messen, wo es fast alles gab, für die ganze Familie eingekauft. Da gab es sogar Plastikbeutel, wie im Westen. Ansonsten hatten wir immer ein Einkaufsnetz oder eine Tragtasche dabei, falls man zufällig an einem Geschäft vorbeikam, in dem es sogenannte Mangelware gab.“

Robert unterbrach sie lachend:

„Ich habe allerdings bemerkt, daß du immer noch einige der Tragtaschen besitzt, die deine Mutter aus stabilem Schürzenstoff genäht hat. Ich finde sie sogar ganz dekorativ.“

„Und die werde ich auch weiter benutzen“, trumpfte Telse auf. „Warum soll ich für irgendwelche Firmen als Reklameträger durch die Gegend laufen? Und dann die Beutel wegwerfen? Ich hasse Verschwendung.“

„Ich benutze ja auch die Plastiktaschen mehrmals, wenn es möglich ist. Und schließlich verpacken wir unseren Hausmüll darin. Apropos: Geht es bei dem internationalen Kongress, bei dem du ab Donnerstag arbeitest, nicht auch um die Beseitigung von Abfällen?“

„Ja, um Städtereinigung.“

„Wie passend. Gerade wo hier jetzt die Müllabfuhr streikt.“

„Ich habe keinen Müll auf den Bürgersteigen gesehen, als ich nach Hause kam“, widersprach Telse.

„Kein Wunder. Es wurde Militär eingesetzt, um die Straßen zu räumen.“ Da das Eis in den Gläsern geschmolzen war, goß Robert noch etwas Weißwein nach. „Jedenfalls mußt du bis zum Kongresszentrum an der Porte de Versailles nicht so weit laufen wie heute.“

„Es ist nicht nur ein Kongress mit Vorträgen und Seminaren“, erklärte Telse, „sondern es gibt auch eine Ausstellung. Ich bin am Stand von SAVIEM.“

Seit dem Automobilsalon 1965 arbeitete sie gelegentlich für RENAULT, wenn Robert sie nicht bei Verhandlungen oder Dreharbeiten brauchte. SAVIEM war eine Abteilung des Staatskonzerns, die Nutzfahrzeuge herstellte und vertrieb.

„Was haben denn die Renault-Lieferwagen mit Städtereinigung zu tun?“

„Die Fahrzeuge der Müllabfuhr werden von SAVIEM gebaut, die Container dazu liefern andere Firmen. Ich bezweifle allerdings, daß viele Besucher zu dem Kongress kommen werden. Wenn es nicht schon bei der Anreise Probleme gibt, werden sie Angst haben, nicht wieder aus Paris wegzukommen. Gerade Geschäftsleute haben oft einen knappen Terminkalender. Da können sie es sich nicht erlauben, mehrere Tage hier untätig herumzusitzen. Allerdings dürfte es einigen ganz gelegen kommen, eine Entschuldigung für einen verlängerten Aufenthalt in Paris zu haben.“

„Wollen wir nicht erst einmal etwas essen?“ Robert erhob sich und ging durch den Vorraum in die Küche. Telse folgte, nachdem sie die Hausbar geschlossen und das Licht ausgeschaltet hatte. Schnell legte sie die Blätterteighäppchen auf ein Blech und schob sie zum Aufwärmen in den Backofen. Den Lachs verteilte sie auf zwei Teller und garnierte ihn mit Artischockenherzen, während Robert die Gläser neu füllte.

„Essen wir hier oder stilvoll bei Kerzenschein im Speisezimmer?“ fragte Telse. „Da fällt mir übrigens etwas ein. Die EDF-GDF streiken doch auch. Warum hatten wir denn bisher noch keine Stromsperren? Die Kerzen haben wir immer nur zur Dekoration angezündet und die Taschenlampen habe ich kein einziges Mal benutzen müssen.“

„Hast du das nicht gewußt? Wir hängen hier am Stromnetz des Krankenhauses Boucicaut. Die Streikenden vermeiden nach Möglichkeit, Krankenhäusern und Kliniken den Strom abzuschalten. Zwar verfügen diese über Notgeneratoren, aber ein plötzlicher Stromausfall kann trotzdem Menschenleben gefährden.“

Telse setzte das Backblech auf den Herd und löste die petits fours, die sie vorsichtig auf einen Teller legte.

„Wir bleiben in der Küche“, dekretierte sie. „Ich bin müde und will so schnell wie möglich ins Bett.“ Quick schien es egal zu sein, wo man aß. Hauptsache, für ihn fiel genügend ab.

„Eins verstehe ich nicht, stieß Telse zwischen zwei Bissen Lachs hervor. „Warum nur streiken die Arbeiter aus Solidarität mit den meuternden Studenten? Die Aufgabe der Gewerkschaften ist es doch, die Interessen der Arbeiterklasse zu verteidigen. Wenn die streikenden Studenten noch Arbeiterkinder wären! Aber das sind die meisten mit Sicherheit nicht. Und mit den Zielen der Studenten können sich die Arbeiter doch auch nicht identifizieren. Die haben doch gar keine. Nur idiotische Parolen: „Es muß verboten werden, etwas zu verbieten.“ Was soll ein vernünftig denkender Mensch darunter verstehen? Wollen die das totale Chaos? Das Recht des Stärkeren?“

Telse schüttelte den Kopf und griff zu ihrem Glas.

„Der Anführer der Studenten an der Universität Nanterre, wo der ganze Unfug begann, nennt sich ja selbst einen Anarchisten“, meinte Robert. „Und Anarchisten werden von Zerstörungswut getrieben. Sie haben keine konstruktiven Pläne für die Zeit nach der Zerstörung.“

„Wenn ich mich nicht irre, nennt dieser Mann sich einen marxistischen Anarchisten“, präzisierte Telse. „Das ist nun allerdings der Gipfel des Blödsinns.“

„Wieso“, fragte Robert.

„Weil das ein absoluter Widerspruch ist“, ereiferte sich Telse. „Karl Marx war niemals ein Anarchist und seine Lehren haben mit Anarchie nichts zu tun. Im Gegenteil. Die Diktatur des Proletariats, die seiner Meinung nach notwendig ist, um die Errichtung des Kommunismus vorzubereiten, duldet keine Anarchie. Eine Diktatur ist straff durchorganisiert, sonst kann sie sich nicht halten. Man müßte den jungen Mann und alle seine Anhänger mal zum Studium hinter den Eisernen Vorhang schicken. Was studiert der eigentlich?“

„Soziologie, soviel ich weiß.“

„Wenn es das ist, was man in der DDR unter „Gesellschaftswissenschaften“ versteht, ist es ja noch schlimmer. Das ist dort nicht nur ein Studienfach, das vor allem die wählen, die keinen Platz für seriöse Fachrichtungen, wie Medizin, Mathematik oder Sprachen bekommen. Es ist sogar in gedrängter Form Pflicht als Nebenfach für alle Studenten, ganz gleich, was sie studieren. Zwei Stunden Vorlesung die Woche und alle zwei Wochen ein Seminar. Im ersten Studienjahr hatten wir historischen und dialektischen Materialismus, also die Grundlagen des Marxismus-Leninismus, im zweiten die Geschichte der Arbeiterbewegung und im dritten Politökonomie.“

„Und wann hattest du Zeit für dein eigentliches Studium? Du hast mir doch erzählt, daß der Russisch-Unterricht Pflicht war, obwohl diese Sprache nun gar nichts mit deinem Studienfach Romanistik zu tun hat.“

„Sag das nicht“, grinste Telse. „Ich kann heute noch Balzacs Biografie auf Russisch auswendig. Aber wir sind vom Thema abgekommen. Aus den Vorlesungen über die Geschichte der Arbeiterklasse habe ich zumindest gelernt, daß das Streikrecht ein Mittel gegen die Ausbeutung der Arbeiter durch die Eigentümer der Produktionsmittel ist und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen dient. Politische Streiks müßten verboten werden, besonders wenn sie angeblich der Unterstützung eines Haufens von Verrückten dienen, zum Nachteil der übrigen Bevölkerung.“ Robert nickte zustimmend.

„Streiks sind eine Art von Erpressung. Wenn ich zu meinem Arbeitgeber gehe und sage: Ab Juli will ich mehr Geld, sonst kündige ich, ist das in Ordnung. Schließlich kann ich meine Arbeitskraft so teuer verkaufen, wie ich will. Wenn aber die gesamte Belegschaft eines Betriebes mit sofortigem Streik droht, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, so wäre das nichts anderes als Erpressung, wenn der Gesetzgeber diese Möglichkeit nicht ausdrücklich erlaubt und reglementiert hätte. Und wenn das Streikrecht, das der Gesetzgeber den Arbeitnehmern zugestanden hat, um ihre Rechte gegenüber den Arbeitgebern zu verteidigen, zum politischen Druckmittel umfunktioniert wird, liegt meiner Meinung nach ein Mißbrauch, d.h. Erpressung vor,“ dekretierte Telse.

„Habe ich etwas verpaßt?“ fragte Robert und hob die Brauen. „Solltest du bereits mit deinem Jurastudium angefangen haben, ohne daß ich es bemerkt hätte?“ Telse lächelte spöttisch.

„Zu etwas muß mein Marxismusstudium doch gut sein. Und meine Schlußfolgerungen basieren nur auf gesundem Menschenverstand. Und der sagt mir: was sich im Augenblick hier abspielt, ist kein Klassenkampf, keine Revolution, ja, nicht einmal eine Revolte.“

„Ganz meiner Meinung. Es sind ganz einfach die Hormone“, nickte Robert.

„Die Hormone?“ fragte Telse ungläubig.

„Nichts anderes. Das Benehmen dieser Studenten ist durchaus nicht ungewöhnlich in der postpubertären Phase. Die jungen Leute toben sich einfach nur aus. Schon im Mittelalter hatten die Pariser Studenten den denkbar schlechtesten Ruf. Sie betranken sich, randalierten, belästigten ehrbare Bürgersfrauen und –töchter usw. Das wiederholt sich bei jeder Generation. Und jede Generation hält sich für originell.“

„Warst du auch einmal so?“ Telse konnte es kaum glauben.

„Mein liebes Kind, wir hatten echte Probleme.“

„Der Krieg, ich verstehe. Aber was soll man denn machen, um überschüssige Energie in vernünftige Bahnen zu lenken?“

„Die Wikinger hatten das Patentrezept. Sie schickten ihre jungen Männer auf Plünderungsfahrten die Küsten entlang. Wer überlebte, kehrte mit Beute beladen zurück, gründete eine Familie und widmete sich dem Handel.“

„Nicht nur die Wikinger schickten ihre Söhne fort, damit sie zu Hause keine Dummheiten anstellen konnten. Was habt ihr und auch die Engländer früher alles in die Kolonien geschickt. Na ja, manche sind auch freiwillig aus Abenteuerlust oder um der Armut zu entfliehen in fremde Länder gezogen. Diese Möglichkeiten gibt es heute nicht mehr. Und die jungen Leute, die den Krieg nicht erlebt haben, wissen die Vorzüge des Friedens nicht zu schätzen“, überlegte Telse. „Noch nie ist es den Menschen so gut gegangen. Zumindest in Westeuropa.“

„Junge Leute haben zu allen Zeiten geglaubt, sie wären klüger als ihre Eltern. Auch das ist nicht neu. Vielleicht stimmt das manchmal sogar, individuell betrachtet.“

„Aber es sind nicht nur junge Männer, die da auf die Straße gehen“, gab Telse zu bedenken. „ Auch Frauen machen mit.“