Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Isca

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

L'humain peut être capable du meilleur comme du pire. Vous le découvrirez à travers cet ouvrage...

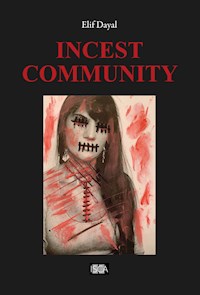

Comment ne pas être indigné par l’injustice subie sur des enfants, et pourquoi continuer à fermer les yeux sur des agressions qui ont des conséquences terribles sur les victimes ? Un fléau mis au silence, se glissant dangereusement dans le décor de la normalité, des secrets de familles honteusement enterrés comme l’âme de chaque enfant pour préserver l’image de la communauté.

À travers cette fiction mêlant le thriller au paranormal, plusieurs destins différents vont s’unir autour de la disparition mystérieuse d’une petite fille, Dilek. Une enquête policière compliquée, une héroïne en souffrance, une communauté opaque et un bourreau en cavale. Une histoire dans laquelle le pire et le meilleur de l’être humain sera mis en lumière. Les peintures représentent des moments importants, afin que le lecteur puisse s’évader à travers toutes sortes d’émotions et de rythmes différents.

Un ouvrage percutant des plus réalistes sur un sujet difficile !

À PROPOS DE L'AUTEURE

Avant d’écrire

Incest Community,

Elif Dayal, 42 ans, était dénicheuse de tendance, créatrice de mode, maman et artiste peintre. Suisse d’origine turque, ce livre est à la fois une manière à elle de réveiller les consciences tout en offrant un moment d’évasion à son lecteur à travers ce livre chargé de suspens et d’émotions.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 231

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© 2022, Elif Dayal.

Reproduction et traduction, même partielles, interdites.Tous droits réservés pour tous les pays.

ISBN 9782940723072

Elif Dayal

Incest Community

Je suis arrivée en Europe à l’âge de deux ans et demi. J’étais une petite fille curieuse, aimante, rigolote et très affectueuse. Je parlais à peine lorsque je suis arrivée dans ce beau pays. Tout me paraissait neuf, propre et beau. L’herbe était plus jolie, les fleurs elles-mêmes donnaient l’impression de faire un concours de beauté, les bâtiments, les gens, la route, les parcs, tout était parfait dans les moindres détails. La Suisse était comme un pays imaginaire, à l’esthétique parfaite, aux couleurs parfaites, aux angles parfaits. Si on faisait un arrêt sur image de chaque endroit, on aurait droit à une photo de carte postale ; des personnes parfaitement habillées dans des postures élégantes, bien à l’opposé de l’endroit que je venais de quitter. Dans mon village d’origine, tout était poussiéreux, caillouteux, les routes étaient tracées au fil du temps par le passage des tracteurs et des rares voitures. Lorsqu’il pleuvait, on avait droit à de la boue au lieu de la poussière. Il fallait monter dans les hauteurs pour que la nature nous ouvre la porte de son jardin secret, là où l’herbe était plus verte, où les arbres montraient leurs forces.

La maison de mon grand-père se trouvait à l’entrée du village, c’était une grande maison où beaucoup de membres de la famille continuaient à cohabiter. Il y avait le rez-de-chaussée avec une pièce centrale que l’on appelait la cuisine et, à l’étage, il y avait les chambres et le salon. La maison avait une grande cour avec des poules, un âne et deux vaches et, au bout de ce chemin, se trouvait une fontaine. Je me souvenais que les enfants plus âgés allaient à cette fontaine naturelle pour laver la vaisselle, en s’aidant de petits cailloux comme éponge et de la terre comme savon. Cela m’amusait de les voir faire et je pouvais contempler cette scène pendant des heures et, à chaque fois, j’étais étonnée que ce mélange rustique puisse aussi bien nettoyer. Je profitais aussi de ce moment pour faire ma petite toilette et remplir mon estomac de cette eau qui me paraissait bénite. Elle était si fraîche et belle que j’avais l’impression de renaître à chaque fois que ses gouttes traversaient mon corps. Je profitais également de laver mon visage et mes pieds avec ce miracle qui sortait de terre. J’avais le sentiment que seule cette eau pouvait nettoyer ma peau de bébé, tout en me donnant la sensation de communion avec la nature.

Lorsque le travail était fait, les jeunes filles profitaient de ce moment de liberté pour se poser au bord de la rivière, tout en trempant leurs pieds dans l’eau. C’était une scène de légèreté et de bonheur simple. Leurs cheveux longs brillaient à la lumière, leurs sourires accompagnaient notre rire d’enfants et le bruit de l’eau nous soulevait d’un bonheur si simple. Les oiseaux chantonnaient autour de nous, la rivière renvoyait les rayons de soleil comme des poussières d’or. Ces fontaines donnaient la vie aux habitants de ce village poussiéreux et triste. Grâce à elles, les tâches ingrates du quotidien se transformaient en moments d’échange et de convivialité qui duraient des heures.

Malgré ces moments de légèreté, les habitants avaient abandonné toute forme d’espoir. L’école, les bâtiments, les routes, l’éducation montraient un refus d’ambition de ses habitants. Ces villageois ne se donnaient même pas la peine de faire semblant. Sauver les apparences était le cadet de leurs soucis. L’essentiel était de pouvoir travailler et nourrir la terre. Espérer un avenir différent pour leurs filles et leur donner la possibilité d’accéder à une autre vie en les envoyant à l’école, tout cela n’était pas une option. Il y avait un nombre important d’analphabètes dans mon village, principalement chez les filles. Ce constat m’avait révoltée et m’a poussée, vers mes vingt et un ans, à financer une école. Les outils scolaires et les vêtements avaient été donnés gratuitement à tous les enfants du village. Je refusais toutes excuses des parents de ne pas envoyer leurs enfants à l’école. J’avais également exigé qu’un listing soit effectué, afin de m’assurer que chaque enfant allait tous les jours à l’école ; je ne voulais pas que l’annuité payée fût détournée et les outils scolaires revendus. J’avais également créé un département d’informatique dans l’espoir que les enfants découvrent tout ce que ce monde pouvait leur offrir. J’espérais ainsi réveiller des consciences, des esprits ralentis par l’ennui et la nonchalance.

On ne connaissait ni le médecin ni le dentiste, sans parler de la coiffeuse, il n’y avait pas de restaurant, pas de café ni de parcs pour enfants. Il y avait un seul petit magasin de la taille d’une cabane à outils où se trouvaient des boissons et de la nourriture de base, soit : riz, farine, lait, huile, beurre, etc. Il y avait également du chocolat, des bonbons et des biscuits pour les enfants. Lorsqu’on avait droit à un biscuit, c’était le bonheur absolu et on faisait tout pour le prolonger. On croquait de tout petits morceaux et l’on mâchait aussi longtemps que possible pour imprégner au maximum la langue de ce goût vanillé, et aucun gaspillage n’était envisageable ! Si un enfant ne finissait pas son biscuit, on se battait entre nous pour savoir qui aurait droit à sa part. Même les miettes tombées par terre étaient récupérées en vitesse par celui qui les avait vues en premier.

La vie était rythmée par les récoltes. Le seul futur que ses habitants se projetaient était celui de nourrir la famille convenablement jusqu’à l’année suivante. La seule animation du village provenait des mariages et, heureusement, pour le maintien du moral de ses habitants, il y avait au minimum un mariage tous les mois. C’était le moment que tout le monde attendait : les jeunes, pour se montrer sous leur meilleur jour dans l’espoir de taper dans l’œil de l’être aimé, les familles, pour marier leurs progénitures aussi vite que possible et les petits, pour danser et s’amuser sur un fond de musique folklorique. C’était aussi le moment de ressortir les vêtements traditionnels que chaque jeune fille confectionnait elle-même à l’aide de perles, miroirs, pompons, broderies de matières et de couleurs variées. Je trouvais que ce vêtement ne mettait pas en valeur la beauté et les silhouettes longilignes de ces jeunes filles. On avait toujours l’impression qu’elles étaient obèses à cause de l’épaisseur de la robe folklorique, bien que certaines fussent belles à en rester le souffle coupé. À l’époque, je trouvais que, avec cet ensemble, les filles se ressemblaient toutes, c’est avec le temps que j’ai compris la beauté de cette tenue car il y avait là, sur ce tablier, cette chemise cousue main, toute l’originalité de sa créatrice, son imagination, sa personnalité, son savoir-faire, ses goûts, ses sensibilités. Sans avoir à se présenter, la tenue résumait beaucoup de sa secrétaire.

femme orientale

Tous les mariages commençaient exactement de la même manière et il était très amusant pour une petite fille de visionner cette scène identique, mariage après mariage. Les filles se trouvaient à l’opposé des garçons et personne ne se mélangeait, cette séparation n’était pas un désir des parents mais un moyen pour les jeunes de ne pas attiser les commérages. Je voyais les filles se regrouper, discuter, rire ensemble et jeter des coups d’œil vers les garçons, tout en jouant les ingénues. Les garçons se donnaient un air de macho, ils bombaient leurs torses en travaillant le regard ténébreux en direction des jeunes filles. Pendant ce temps, les plus petits occupaient la scène pour danser et courir, quand ils ne se baladaient pas de chaise en chaise. J’aimais aussi pouvoir me cacher derrière les grandes jupes épaisses de mes aînées.

Ma maman était partie rejoindre mon père en Suisse. En attendant de pouvoir bien s’y installer, j’étais gardée par ma grand-mère maternelle. Les tantes et les cousines sont devenues des mères de substitution, les oncles et les cousins, des pères de substitution. Je me souvenais surtout d’une cousine ayant le même prénom que moi qui, jusqu’à sa mort, n’avait jamais cessé de prendre soin de sa famille, au point de s’oublier totalement. Bien qu’on ait quelques années d’écart, elle fut ma protectrice et une personne que je suivais comme mon ombre. Elle était élancée, avec des cheveux bruns en bataille toujours attachés par une queue-de-cheval. Son air n’avait pas changé après les années passées sans la voir, son visage était toujours fin et ses traits stricts ; elle enfermait cet air de responsabilité de fille aînée d’une grande fratrie. J’ai toujours eu l’impression que cette petite fille brune avait grandi uniquement avec la responsabilité ; aucune légèreté, aucune insouciance n’a eu de place dans l’esprit de ce petit bout de femme. Devenue mère, je l’ai revue et je retrouvai la même expression que celle de la jeune fille de 7 ans. Sourire avenant, yeux baissés à demi fermés comme l’expression d’un soupir silencieux.

Son regard était toujours le même, il paraissait vous regarder mais son âme était perdue dans les abîmes. Son âme était généreuse, mais sa parole brève et parfois sèche, comme pour se protéger elle-même de cette énergie lourde traînée par son entourage. Aujourd’hui, je regrette de ne pas lui avoir dit à quel point j’admirais sa dévotion, son altruisme et sa force de caractère. Toujours un mot clair lancé dans le vent avec cette énergie qui la représentait tant pour ne pas laisser l’autre s’apitoyer sur son sort. Mais, surtout, j’aurais voulu lui dire de penser à elle, de vivre pour elle car, sinon, qui allait le faire ? Quand elle a baissé les bras, qui était là pour lui redonner de la force ? Qui était là pour l’écouter et partager sa tristesse, sa colère, ses inquiétudes ? Personne. Elle est décédée, jeune, d’un cancer laissant derrière elle trois enfants, mais j’ai toujours senti que son corps avait accumulé trop de fatigue et de tristesse. Sa réserve d’énergie avait été épuisée par les autres. Avec le temps, malheureusement, on comprend que les personnes trop bonnes, trop présentes aux malheurs des autres, sont finalement piégées. Elles deviennent des proies laissées pour mortes après avoir été vidées de leur sang.

Ce jour-là, cette cousine protectrice passa plus de temps avec moi qu’à son habitude. Toujours avec sa jupe à fleurs enfilée sur un petit pyjama fin, pull et petites chaussures rouges en plastique aux pieds, elle vint me chercher et nous avons commencé notre promenade vers la fontaine. Elle semblait triste et anxieuse, comme si c’était le dernier jour qu’elle allait me voir. Elle gardait un geste tendre en me prenant par la main et semblait renvoyer toutes les personnes pouvant m’accaparer, avec le ton froid et directif qui lui était propre. Alors que je jouais dans la cour de mes grands-parents, je voyais tout le monde occupé à préparer un événement. Je ne comprenais pas ce soudain remue-ménage, ces va-et-vient de mes tantes. Une préparait le repas, une autre faisait mon sac. Une femme de la famille vint vers moi et me dit clairement que, le lendemain, j’allais rejoindre mes parents en Suisse. Elle me prit par le bras et me serra contre elle ; sa force augmentait à mesure de la tristesse qu’elle ressentait. Après avoir fait des signes de bras pour lui faire comprendre que je ne pouvais plus respirer, elle me relâcha, en séchant ses larmes avec le bout de son foulard fleuri, puis elle cacha la moitié de son visage pour préserver ses émotions du regard des autres. Je ne réalisais pas encore ce que ce voyage représentait, ne comprenais pas tous les sentiments qui se bousculaient dans mon petit corps et ne savais pas dans quel ordre les prendre.

Le jour du départ, c’était l’effervescence, on m’habilla proprement pour la toute première fois de ma courte vie, les tantes venaient de me préparer un festin qui me donnait envie de m’attarder toute la journée. Ma grand-mère m’amena dans la cour. J’étais placée au milieu comme le soleil entouré de ses planètes. Les adultes, les enfants, chacun à son tour venait me saluer pour la dernière fois, chacun à sa façon et selon son caractère.

Les tantes me serraient fort dans les bras, j’avais l’impression qu’elles voulaient me faire rentrer dans leur corps pour me montrer tout l’amour qu’il y avait en elles ou pour m’y enfermer afin de ne pas me laisser partir. D’autres embrassaient mes mains, mon visage. Les oncles me touchaient la tête en gardant une distance afin de ne pas succomber à l’émotion. L’intensité de ce moment me fit craquer et je commençai à pleurer de panique.

Pour la toute première fois, j’ai ressenti une peur qui était plus importante que celle de la nuit noire d’un village sans électricité. C’était comme si je faisais un pas à travers une ligne, et que, de l’autre côté, se trouvait un trou dont je ne connaissais ni la profondeur, ni le danger, ni ce qu’il renfermait. J’avais peur de ce voyage, je ne comprenais même pas ce qu’il signifiait, étant donné que c’était la première fois que je sortais du village.

C’était même la première fois que j’avais entendu le mot avion, je me demandais quel était cet engin qui nous amenait vers l’inconnu. Un véhicule qui nous éloigne des gens que l’on aime, qui nous propulse dans le danger total, je ne savais tout simplement pas ce que c’était qu’un avion,

Et c’était quoi, la Suisse ? Je ne savais pas qu’il y avait autre chose que mon village. Les personnes étaient-elles différentes, avec un physique étrange, des vêtements que je n’avais jamais vus ?

L’alimentation, le paysage, la langue, tout allait être nouveau et tout me faisait peur.

Mais une seule chose me remontait le moral, j’allais enfin revoir ma mère et mon père, même si le manque ne s’était pas encore fait sentir.

Tout le monde semblait occupé avec ce trop-plein émotionnel. Une petite fille s’avança vers moi, me sourit, et me prit par la main pour m’éloigner de cette foule, tout en regardant en l’air.

Je regardai dans sa direction et vis un ciel qui avait tiré les rideaux pour laisser place au spectacle des étoiles.

Une étoile semblait vouloir attirer notre attention en nous flashant.

femme orientale

La petite fille se tourna vers moi. Elle avait des cheveux courts, bruns en pagaille avec de petites boucles, de grands yeux noirs, de très grands cils, un petit nez et de bonnes joues rouges. Cependant, son visage changeait selon l’angle et la luminosité.

J’avais l’impression de voir mon double et, selon l’angle suivant lequel elle tournait la tête, j’avais l’impression de voir le visage d’un zombie.

Je n’arrivais pas à déceler son corps et ses vêtements, tout me semblait flou, mais elle avait ma taille et ma corpulence.

Elle me regarda avec douceur et me dit : « Ta vie va changer maintenant, tu devras être forte. »

Ses yeux contemplaient à nouveau le ciel, plus particulièrement cette étoile qui semblait être en communion avec cette petite fille.

En ressentant ma peur elle me regarda à nouveau et avec un sourire me murmura : « Je serais toujours avec toi, je serais ta force. »

Je ne comprenais pas le contenu de cette phrase, mais l’énergie intense et bienveillante qui s’en dégageait me remplissait de courage,

Je me tournai vers ma famille, je saluai tout le monde avec un grand sourire et, en voulant saluer la petite fille, je constatai qu’elle n’était plus là. Je demandai aux voisins si quelqu’un avait vu ma copine. Personne ne m’écouta. En regardant la scène chaotique de larmes et de tristesse, la panique envahit à nouveau mon petit corps, je recommençai à pleurer.

Mes accompagnants me prirent par la main et nous quittâmes mon village, ma ville, puis mon pays.

Épuisée par le voyage et bercée par le bruit de l’avion, j’arrivai en Suisse endormie dans les bras de mon accompagnatrice.

Je fus réveillée par les cris de joie de ma maman qui m’arracha des bras de la dame pour me poser dans les siens.

Je devais retourner à mes origines, le corps de ma mère. J’étais comme une crème qui soulageait son corps meurtri par la peine d’avoir laissé son enfant d’à peine deux ans.

J’ouvris les yeux et regardai minutieusement le nouveau décor. Le remue-ménage produit par ma famille autour de moi était comme la vue et le son que l’on a en regardant l’extérieure d’une maison en verre aux parois épaisses. Ni audible ni claire. Je les voyais pleurer, gesticuler, sans en comprendre la raison.

Rien n’avait plus d’importance à ce moment que le décor qui se trouvait autour de moi. J’étais arrivée sur une nouvelle planète.

Tout était beau, propre, avec des panneaux partout, des indications sur chaque surface plane.

Les cheveux avaient de jolies couleurs et une belle texture, les visages sublimés comme une toile peinte, je n’avais jamais vu une telle variété de vêtements.

Je trouvais également que, malgré le monde, il y avait un calme incroyable en dehors de ma famille qui faisait éclater le trop-plein d’émotions. C’était comme d’avoir une bouteille de soda que l’on secoue fréquemment et de le garder fermer et, lorsqu’on l’ouvre, cela déborde partout.

Ma maman et une amie proche étaient devenues comme ce soda qui éclata et tacha l’ordre établi, l’esthétique millimétrée de cet environnement.

En rentrant chez moi, mes parents m’ont de suite fait enfiler une nouvelle tenue avec de petites chaussures en cuir. Je me souviens avoir eu du mal à bouger dans ces vêtements et avoir été fascinée par mes bottines dans lesquelles je n’arrêtais pas de faire des allers et retours dans notre petit trois-pièces.

J’étais dans un confort que je ne pensais pas qu’il pût exister ; j’avais du chocolat quand j’en demandais, la maison était chauffée automatiquement, j’avais des toilettes propres, plus d’odeur de l’étable, un lit rien que pour moi, un parc devant l’immeuble, des jouets quand je voulais et, malgré tout cela, un élément semblait me manquer.

L’ambiance du village n’était plus présente, dans ce pays si beau, si parfait, aux finitions millimétrées, tout était discret comme le protestantisme de ses habitants. Le marquant, le détonateur d’émotions, avait tout simplement laissé place au perfectionnisme.

Pourtant, c’est dans les défauts que notre cœur s’emballe. L’imparfait devient parfait. Que serait Rio sans ses favelas, que serait Bahia sans ses maisons de couleurs, que serait la tour de Pise sans son inclinaison ? Que serait Cuba si elle n’avait que des voitures de dernier modèle ? N’avez-vous jamais trouvé une personne beaucoup plus attirante que celle aux traits parfaits ?

J’étais dans le plus beau pays du monde, avec une population respectueuse des valeurs, mais, malgré tout ça, ne plus pouvoir me balader de jambe en jambe comme un singe voltigeant de liane en liane, m’attristait. La protection du clan familial que j’avais laissé derrière moi ne se trouvait plus dans ce pays si parfait, avec ses habitants marchant souvent seul ou à deux.

Ici on ne pouvait plus partir dans le village, seule avec ses cousins et cousines, prendre le thé dans une maison, jouer avec les poussins dans une autre.

Dans notre village on était un peu l’enfant de tout le monde et gare à celui qui ne répondait pas à nos pleurs. La plupart des enfants dont je faisais partie étaient toujours à moitié nus, été comme hiver. Lorsque nous étions chanceux, nous avions aux pieds des petites chaussures en plastique que j’adorais car les petites filles portaient des escarpins plastifiés avec un petit talon comme celui de Cendrillon.

Ces chaussures sont toujours d’actualité dans les quartiers défavorisés mais avec des couleurs plus variées.

Dans ces rues si parfaites, si propres, si ordonnées et structurées, je ne pouvais plus me mettre au milieu d’une cour et jouer avec les animaux comme je le faisais chez mon grand-père.

Je ne pouvais plus marcher dans le village et rejoindre d’autres enfants dans une autre maison.

Il y avait une sorte de liberté anarchique qui me manquait.

À présent, ma famille travaillait toute la journée, et encore plus durement, afin de pouvoir financer ma garde.

J’avais fait des milliers de kilomètres pour retrouver mon père et ma mère ; au final, pour ne les voir qu’un bref instant le soir.

Je ne me souviens pas de chaque élément de ma petite enfance, mais ce qui me vient plus souvent à l’esprit, parmi d’autres, c’est que je me faisais souvent pipi dessus. Je ne sais pas si c’était un moyen pour mon petit corps d’exprimer la crainte que je ressentais face au changement radical de ma vie.

Nous habitions un petit appartement de trois pièces avec un décor simple, des meubles typiques des années 70, avec un sol laqué époxy de couleur bordeaux qui, d’ailleurs, ferait fureur aujourd’hui.

Ma maman allait à pied au travail et mon papa prenait son vélomoteur pour aller au chantier.

Je me souviens encore avec beaucoup d’affection et de mélancolie de ce vélomoteur.

C’était le premier moyen de transport de mes parents, la première étape avant la voiture.

C’était le modèle basique de couleur rouge orangé avec un petit siège installé à l’arrière pour sa petite fille.

Ce siège était en cuir rembourré de couleur beige avec des accoudoirs fins, le tout sur une base en fer forgé.

Ce siège enfant pour vélomoteur, qui était littéralement une chaise pour bébé avec ceinture, serait aujourd’hui impensable à la vente pour des raisons logiques de sécurité.

De plus, il n’y avait pas de casques pour enfant, alors la sensation de vitesse était beaucoup plus ressentie. J’avais mes petites mains posées sur les accoudoirs en fer et sentais plus que tout chaque mouvement de la route. J’avais l’impression d’être spectatrice du paysage qui défilait devant moi, assise sur cette mini-chaise de salle à manger. Je voyais les arbres défiler le long de la route de campagne comme dans un film.

Cependant j’en avais peur aussi, car mon père adorait la vitesse, il ne pouvait se contenter de conduire doucement et je me tenais à l’accoudoir, crispant tout mon corps lorsqu’il doublait une voiture.

Après plusieurs semaines de garde par une amie chère à mes parents, ils ont fini par m’inscrire à la crèche, afin que je puisse m’intégrer à notre environnement.

Je me souviens que, chaque fois que j’y allais, je me faisais pipi dessus et passais mes journées à pleurer dans un coin.

J’ai aussi le souvenir de n’y être plus retournée du jour au lendemain. C’était un jour où le sol de la salle de jeux s’était transformé littéralement en cuvette de w.-c. Peut-être étaient-ce les symptômes provoqués par mon angoisse, ma peur de devoir être séparée de mes parents ou le changement d’alimentation, dans tous les cas, mes intestins avaient exprimé mon trop-plein d’émotion. Je me souviens de m’être sentie honteuse et m’être cachée dans un coin, debout, sans, bouger tout en sanglotant, comme un chien après avoir marqué son territoire, J’avais un périmètre que je ne dépassais plus et dans lequel je ne laissais personne entrer.

L’éducatrice avait fini par appeler mon père pour venir me chercher.

Il pleuvait des cordes, le vélomoteur était trempé et mon petit siège était aussi mouillé que mon pantalon. Mon papa me prit dans ses bras pour me rassurer et me ramena à la maison au chaud.

La honte a cédé fièrement la place au soulagement. J’étais contente de voir mon papa, heureuse de ne plus revenir dans ce lieu.

J’étais par la même occasion réconfortée à l’idée que l’amie de ma maman allait à nouveau me garder.

J’étais désorientée depuis mon arrivée et n’étais pas prête à atterrir dans une crèche. Je n’arrivais pas à me familiariser, que cela soit avec la langue ou l’environnement. Les enfants me regardaient comme un ovni, les éducatrices n’arrivaient pas à créer un lien. J’étais devenue tout simplement un élément perturbateur pour la crèche et les enfants, il était donc hors de question pour mes parents de m’inscrire dans un nouvel établissement.

C’était trop tôt, je devais déjà m’adapter à ma nouvelle vie, dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue.

C’était trop pour un enfant si petit, c’est pourquoi une personne de l’entourage de notre famille devait me garder.

Fatma m’adorait, j’étais comme une fille pour elle. Elle était grande, un peu ronde, avec les cheveux noirs lisses attachés à l’arrière.

Elle portait toujours des t-shirts en maille qu’elle rentrait dans sa jupe plissée allant jusqu’aux chevilles. Elle avait un tablier blanc simple qu’elle nouait à la taille.

C’était une amie de village qui avait laissé ses enfants pour venir s’installer en Suisse.

Elle habitait dans le même foyer que celui de mes parents. Son mari travaillait au chantier avec mon père.

Comme mes parents avant, Fatma et son mari mettaient de l’argent de côté pour faire venir leurs enfants.

J’étais toute la journée seule avec elle, et bien que je me sentisse en sécurité et à l’aise, mon amie me manquait.

J’avais raconté à la maman de jour qu’avant mon départ, une amie m’avait dit au revoir et qu’elle m’avait promis de me rejoindre où que j’aille.

Comme toute adulte écoutant les récits d’un enfant de 3 ans, elle ne prêtait pas attention à ce que je lui disais.

Au fur et à mesure que l’ennui se faisait sentir, je lui dévoilais de plus en plus ma rencontre avec cette amie mystérieuse. Pour la « nanny », j’étais tout simplement une petite fille en manque de compagnie qui s’inventait une amie imaginaire pour compenser la solitude.

Elle n’avait pas tort. Pendant qu’elle cuisinait le pain, les poivrons farcis, la salade paysanne, deux à trois heures s’écoulaient. Et, pendant ce temps, j’avais pris l’habitude de regarder par la fenêtre ce qui se passait dehors. Chaque action, chaque passant nourrissait mon esprit. J’imaginais ce qui pouvait se trouver dans les sacs des dames, je regardais les vêtements, leurs comportements et cela m’amusait beaucoup.

Par beau temps, je voyais de plus en plus d’enfants jouer à l’extérieur et j’enviais beaucoup ces moments. Je les admirais aussi, je me disais qu’un jour, moi aussi, je serais comme eux. Je m’imaginais faire partie d’un groupe de copines avec qui je jouerais dans le parc ou que j’inviterais dans ma chambre.

Jour après jour, le manque se faisait de plus en plus sentir. Malgré l’affection de ma nanny, je voulais faire partie de ce groupe d’enfants que j’observais depuis des semaines.

Je me réconfortais avec l’idée que j’étais mieux seule qu’avec des enfants qui se seraient moqués de moi. Je ne connaissais pas leurs langues, ni la manière de jouer et cela réveillait en moi la peur d’être rejetée.

femme orientale

Une nuit, alors que j’étais seule dans ma chambre, je vis, à travers la fenêtre, un ciel d’une beauté unique, que j’avais vu une seule fois depuis mon arrivée. C’était la nuit avant mon départ pour la Suisse.

Il était absolument identique, comme un rideau de tous les bleus que la nature pouvait produire. Il y avait aussi un voile rose qui le parcourait horizontalement comme un ruban de cadeau. Chaque étoile clignotait, comme pour attirer mon regard sur elle. Malgré le spectacle que le ciel m’offrait, je me sentais nostalgique de cette petite fille au regard intense qui s’était tenue près de moi. J’étais heureuse de retrouver ma famille, mais j’aurais été encore plus heureuse de retrouver mon amie.

Malgré mon arrivée dans un si beau pays, entourée des miens, je me sentais terriblement seule.