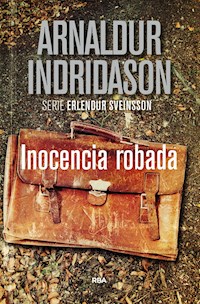

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Serie: Erlendur Sveinsson

- Sprache: Spanisch

En la última planta de un decadente sanatorio mental de Reikiavik, un paciente esquizofrénico se lanza al vacío ante los ojos de su hermano. Casi al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, un profesor de escuela que acaba de jubilarse es asesinado en un incendio provocado. Los dos fallecidos habían sido maestro y alumno décadas atrás y en las últimas semanas se habían visto en varias ocasiones. Ahora les corresponde al malhumorado e intuitivo inspector Erlendur y a su equipo de investigación desvelar qué inimaginable secreto ocultaba esa turbulenta relación.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 405

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: Synir duftsins

© Arnaldur Indridason, 1997.

© de la traducción: Fabio Teixidó Benedí, 2019.

© de esta edición digital: RBA Libros, S. A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: ODBO608

ISBN: 9788491874959

Composición digital: Newcomlab, S. L. L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

ARNALDURNDRIDASON. ERLENDUR SVEINSSON

OTROS TÍTULOS DE ARNALDUR INDRIDASON EN RBA

A ANNA

Porque de tal manera amó Dios el mundo,

que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.

1

Visto desde lejos, el edificio parecía una cárcel. Llevaba años sin ver una sola tarea de mantenimiento. Se habían aplicado los famosos recortes en el sistema sanitario y los peores parados eran siempre ese tipo de hospitales. En las ventanas, un tenue resplandor dorado alumbraba la profunda noche invernal de aquel gélido mes de enero. El gigantesco edificio en decadencia se alzaba solitario a orillas del océano, rodeado de enormes árboles tenebrosos.

En su camino desde la parada del autobús hacia el hospital, Pálmi se fijó en que había aumentado el número de ventanas con barrotes en la segunda planta. Cada vez añadían más. Desde que tenía uso de razón, había visitado aquel lugar cada semana para ver a su hermano. Los tratamientos dispensados a los enfermos del hospital también habían decaído a medida que el edificio se degradaba. Ahora solo servía como lugar de reclusión de enfermos mentales aturdidos por los medicamentos. A Pálmi siempre le había causado pavor aquel sitio. De pequeño se había negado más de una vez a entrar con su madre y solía quedarse fuera esperando a que terminara la visita. Pero ahora ya no podía hacerlo. Su madre había fallecido y él era el único que podía ir a ver a su hermano.

Entró por la estrecha puerta de acceso al pasillo donde los enfermos se congregaban para fumar. No era la entrada principal, pero sí el camino más corto para llegar a la habitación de su hermano. Nada más entrar se dio cuenta de que allí pasaba algo raro. Cerca de la puerta solía merodear siempre un grupo de enfermos con los dedos amarillentos a causa del tabaco. Los dejaban bajar en pequeñas tandas y allí pasaban el rato fumando con la mirada perdida. Todos conocían a Pálmi, que procuraba llevar una cajetilla cada vez que iba. Algunos le daban las gracias y otros se limitaban a seguir mirando el infinito. Pero ese día no había nadie. Pálmi escuchó a lo lejos unos gritos y el sonido de una alarma.

El pasillo, largo y estrecho, estaba mal iluminado. Una gruesa capa de pintura verde para barcos cubría las paredes hasta el techo. Al fondo se hallaba la habitación su hermano, pero se la encontró vacía. La compartía con otro enfermo y la solía tener bien ordenada, pero ese día parecía que alguien se hubiera desbocado en aquel cuarto tan pequeño: el armario estaba hecho pedazos y la cama, volcada. Las pocas posesiones de Daníel estaban tiradas por el suelo. Pálmi dio media vuelta y salió rápidamente al pasillo para buscar a algún empleado. Llegó a un rincón donde había dos ascensores y apretó los botones. Al abrirse las puertas del de la izquierda, salieron dos cuidadores sujetando a un enfermo amordazado.

—¿Dónde está Daníel? —preguntó Pálmi mientras miraba aterrorizado a los ojos frenéticos del enfermo que forcejeaba. Sabía que se llamaba Natan y que acababa de ingresar en el hospital. Los tres hombres pasaron por delante de él y uno de los enfermeros voceó:

—Danni está sembrando el caos. Se ha subido a la planta de arriba con la intención de suicidarse. A ver si consigues hablar con él.

Luego desaparecieron. Pálmi se metió en el ascensor, apretó el botón de la quinta planta y apareció en una enorme sala de estar donde había mesas y sillas tiradas por el suelo, los armarios estaban destrozados y salía fuego de una cocina. Los empleados combatían las llamas con extintores. Habían logrado controlar a los enfermos y retenerlos en un rincón, desde donde los acompañaban uno por uno hasta los ascensores. Unas ventanas, de la altura de una persona, se alineaban en la pared de enfrente. Una estaba rota y el hermano de Pálmi se encontraba de pie junto a ella, de espaldas a la noche invernal.

—¡Pálmi! —gritó Daníel al ver que se acercaba su hermano—. Diles que se piren. ¡Estos cabrones quieren hacerme daño!

—¿Puedes hacerlo entrar en razón? —preguntó exaltado uno de los cuidadores a Pálmi—. Le ha prendido fuego a todo y amenaza con suicidarse. Si logramos calmarlo, podremos recuperar el control de la situación.

—¡No os acerquéis, hijos de puta! —les gritó Daníel a los cuidadores, que formaban un semicírculo delante de él, a una distancia prudencial.

Pálmi se acercó a su hermano, haciendo como si no viera a los enfermeros. Sin tratar de abalanzarse sobre él ni apartarlo de la ventana, se quedó a su lado y bajó la mirada. Cinco plantas más abajo se veía el patio trasero del hospital. En sus tiempos estaba bien iluminado, pero ahora solo lo alumbraba una triste farola lejana.

—¿Sabes lo que me han hecho estos cerdos de mierda? —le preguntó Daníel. Pálmi nunca lo había visto tan alterado. Tenía más de cuarenta años, era bajito y llevaba el pelo rapado. Vestía unos vaqueros y una camisa blanca. Iba descalzo.

—¿Te han tratado mal?

—Son unos malnacidos. ¿No podemos irnos a casa, Pálmi? ¿Por qué no piensas en mí?

—¿Qué te parece si bajamos y charlamos en la habitación?

—No, vamos a hablar aquí. Me voy a ir a casa contigo, Pálmi. Podemos vivir juntos y así no tendré que ver a estos malnacidos nunca más. Por favor, Pálmi. No puedo pasar más tiempo aquí. Mamá dijo que cuidarías de mí. ¿Por qué no lo haces?

—Primero tenemos que apartarnos de la ventana.

—¿Por qué no, Pálmi?

—Daníel, vamos a bajar.

—Me han envenenado, Pálmi. Monstruos de mierda. Nos han envenenado a todos. Son unos sinvergüenzas. Unos asesinos.

—Podemos hablar de eso, pero abajo, Daníel. Vamos a alejarnos de la ventana.

La tensión parecía haberse disipado. Se habían llevado al último enfermo de la sala y los enfermeros que rodeaban a los dos hermanos se tranquilizaron. Habían extinguido el fuego de la cocina. Los gritos se habían acallado y las alarmas habían dejado de sonar. Daníel se serenó al ver a su hermano y este recuperó levemente la calma.

—Pálmi, ¿te acuerdas de cuando me puse enfermo y me trajisteis aquí? Os decía que había llegado a la Tierra subido a una estrella fugaz que venía del paraíso. Me expulsaron porque había dejado de creer. ¿Te hablé de los demás?

Daníel abrazaba a Pálmi y le susurraba al oído. La mayoría de los cuidadores habían desaparecido.

—Tienes que preguntar de dónde venían los demás.

—¿Los demás? ¿Quiénes, Daníel?

—Los de clase, Pálmi. Pregunta si ellos también venían del paraíso —respondió agarrando a su hermano de los hombros.

—¿Que le pregunte a quién?

—Saben perfectamente lo que han hecho, los muy cerdos.

—¿De qué estás hablando, Daníel? Aléjate de la ventana. Hazlo por mí, baja a la habitación. Allí podemos hablar tranquilamente sobre tu vuelta a casa.

—¿Sabes que ahora mismo estamos en el punto más cercano al Sol, Pálmi? —dijo Daníel con aire sosegado. Le dio a su hermano un beso en la frente. Al apartar la cara, Pálmi leyó en sus ojos lo que se disponía a hacer. Lo vio en su mirada, pero lo entendió demasiado tarde. La chispa de la vida se había extinguido. Daníel retrocedió en silencio y se tiró por la ventana. Pasó una eternidad hasta que Pálmi escuchó un golpe sordo.

Consternado, se acercó y miró hacia abajo. Daníel yacía boca arriba con los brazos extendidos y las piernas dobladas sobre los empinados escalones de cemento que descendían hacia el sótano del hospital. Había comenzado a nevar. Cuando por fin llegó la ambulancia, los copos de nieve cubrían el cuerpo de Daníel como una fina mortaja blanca.

2

En otra zona de la ciudad se hallaba una vieja casa de madera revestida de chapa ondulada y pintada de negro. Construida a comienzos del siglo XX, de una sola planta abuhardillada, estaba rodeada por un pequeño jardín descuidado sin vallar. En un rincón despuntaba un enorme pino y había un bidón de gasolina abierto tirado en el césped.

La puerta principal de la casa estaba abierta. En el interior olía a cerrado. Unas gachas de avena se habían quemado en una vieja cocinilla de la que salía un denso humo negro. La peste a requemado se mezclaba con el hedor que ya flotaba en el ambiente. La cocina estaba llena de mugre, como el resto de la casa. Los periódicos se amontonaban en el suelo y se veían tazas y platos sucios por todas partes. Había andrajos desperdigados por los muebles y colgados en las paredes. La casa estaba sumida en la penumbra. Solo la iluminaba la luz de las farolas que se filtraba por las ventanas. En la habitación contigua al salón se podía ver un tenue resplandor.

El dormitorio carecía de ventanas, estaba atestado de trastos y del techo colgaba una bombilla desnuda. Sobre el escritorio, una vieja lámpara verde agachaba la cabeza, como si le aterrara levantar la mirada. De ella provenía la luz. La mesa estaba cubierta de libros, montones de revistas, tinteros y elegantes plumas estilográficas. En un antiguo gramófono sonaba música de fondo. Dvořák. La Sinfonía del Nuevo Mundo.

Frente al escritorio se sentaba un anciano que llevaba puestas unas zapatillas de fieltro. Su raído albornoz rojo parecía grueso y cálido. Tenía las manos pálidas y los dedos finos, y hacía tiempo que no se había cortado las uñas. Era prácticamente calvo y los pocos mechones blancos que le caían desde las sienes le bajaban hasta los hombros. Tenía los ojos pequeños y llevaba varios días sin afeitarse. Estaba atado a la silla, completamente empapado. Olía a gasolina.

A sus pies se había formado un pequeño charco. El líquido inflamable se había extendido por la habitación y llegaba hasta el salón, donde también empapaba las paredes, los muebles y la ropa tirada por el suelo. La cocina y la puerta de la entrada también estaban rociadas de gasolina. El hombre sentado en la silla estaba completamente inmóvil. No emitía ningún sonido y no trataba de liberarse. Aguardaba tranquilo a lo que pudiera estar a punto de ocurrir, como si, fuera lo que fuera, se lo tuviera merecido. Parecía resignado.

Se escuchó un leve chasquido al raspar la cerilla y encenderse la llama. Sin forcejear, el hombre de la silla miraba al frente mientras las lágrimas le descendían por las mejillas. Agachó la cabeza y, con labios temblorosos, canturreó una canción infantil, como para calmarse.

Una mano colocó la cerilla encendida entre los dedos del hombre y este la sostuvo unos segundos antes de dejarla caer. El fuego estalló de inmediato y envolvió la silla y el escritorio antes de propagarse por el suelo a toda velocidad hasta alcanzar el salón y trepar por las paredes. La casa se incendió en cuestión de segundos. Los cristales reventaron. El fuego se escapaba por las ventanas dándole dentelladas a la noche invernal. El hombre trató de levantarse, pero se cayó de espaldas en la puerta del dormitorio y quedó engullido por un mar de llamas.

Las paredes del salón estaban prácticamente tapizadas por una serie de fotografías enmarcadas, dispuestas en filas ordenadas con meticulosidad. Parecían los únicos objetos de la casa que habían recibido algún cuidado. Las más antiguas, ovaladas, eran los retratos en blanco y negro de unos jóvenes cuyos nombres aparecían en forma de arco debajo de cada imagen. En el centro figuraba el colegio. Las viejas fotos individuales daban paso a unas fotos de grupo en las que los alumnos posaban formando dos o tres filas junto a su profesor. En las más antiguas, a los niños se les veía bien arreglados: los chicos con el pelo engominado y las chicas con trenzas. Los fotógrafos ordenaban a los alumnos por estatura y sexo para armonizar la imagen. En la fila delantera posaban sentados en el suelo; en la del medio, en sillas y en la última, de pie. En las más recientes, los alumnos se colocaban donde les parecía y no iban tan bien vestidos. Las fotografías mostraban un sinfín de sonrisas, unas más amplias y otras más comedidas. Algunos niños reían a carcajadas. Observándolas se podía apreciar la evolución de la forma de vestir y del peinado. De alguna manera, las fotos también daban cuenta de un cambio de actitud a lo largo del tiempo. Mientras que en las más antiguas los niños miraban al porvenir con un brillo en los ojos, disciplinados, bien vestidos y tímidos ante la cámara, en las más recientes reinaban el caos y la informalidad. No se veía el respeto por el momento, la tradición o el espíritu del colegio. Nadie llevaba el pelo engominado.

En todas esas fotografías, que en ese momento se consumían en el incendio, el profesor era siempre el mismo y en él se podían apreciar los mismos cambios que en sus alumnos. Las más antiguas eran fotos suyas como estudiante de primaria. A continuación se le veía en el instituto y después junto a sus primeros alumnos cuando ya era profesor, vestido de traje, con una corbata estrecha, unas gafas de carey y el pelo lacio peinado hacia un lado. Ante él se dibujaba un futuro cargado de esperanza. Más adelante aparecía con un jersey andrajoso, el aire cansado y sin pelo. Se había convertido en un anciano frustrado. En una de las primeras fotografías se le veía de pie junto a un chico sentado en el suelo, que, en lugar de mirar a la cámara, alzaba la vista hacia su profesor. Era Daníel.

Atado a la silla, el viejo profesor yacía en el suelo mientras sentía que su vida se extinguía pasto de las llamas.

3

Pálmi se asomó a la ventana rota y bajó la mirada hacia el cuerpo de Daníel. Se dio la vuelta a toda prisa y salió corriendo hacia los ascensores. Al ver que tendría que llamarlos y esperar, se metió por la escalera. Le había parecido ver un leve movimiento. La chispa de la esperanza se había encendido en su interior como un rayo. Bajó los escalones de cuatro en cuatro, salió disparado al exterior, llegó corriendo al jardín trasero y se acercó a las escaleras que conducían al sótano. Pero no le había servido de nada apresurarse. Daníel estaba muerto. Tenía rotos casi todos los huesos.

Se sentó en la nieve junto a su hermano y observó los copos posarse sobre su cuerpo hasta que llegaron la policía y la ambulancia. Sin pedirle a Pálmi que se apartara, metieron el cadáver de Daníel en la ambulancia y se fueron. Como los suicidios se trataban como casos criminales, los miembros de la Policía Judicial tomaron declaraciones a los trabajadores, a los médicos y a Pálmi, aunque ninguno tenía mucho que decir. La noticia de que Daníel había muerto corrió como la pólvora entre los internados y el silencio cayó en el lúgubre edificio.

—Era muy buen chico —declaró un anciano celador que había trabajado mucho tiempo en el hospital y apreciaba de veras a Daníel. Sentados en la cafetería, un grupo de celadores y enfermeros conversaban con Pálmi, quien aún no se podía creer lo que había ocurrido y todavía no tenía fuerzas para marcharse, a casa o a donde fuera. Uno de los cuidadores había salido al patio y lo había acompañado bajo la nieve al interior del edificio. La Policía Judicial no se quedó mucho tiempo. Todo era muy obvio. Un manicomio. Disturbios. Un suicidio. Numerosos testigos habían visto a Daníel saltar por la ventana. No había sido un accidente. Se había tirado por voluntad propia.

—¿Qué ha pasado exactamente? —preguntó Pálmi, pensativo, inclinado hacia delante y con la cara hundida en sus manos. Tenía una voz clara y bonita, aunque ceceaba levemente al hablar.

—Daníel llevaba raro unas semanas —comentó el mismo celador, un buen hombre de unos cincuenta años con una espesa cabellera rizada, la nariz grande y la cara ancha. Se llamaba Guðbjörn.

»Solía estar muy nervioso y nos daba mucho trabajo. Ya sabes cómo se ponía cuando se negaba a tomarse la medicación y se empeñaba en decirles a los otros enfermos que, en realidad, estaban sanos. A veces perdía la cabeza. Pero últimamente se le veía de lo más sosegado. Vagaba por ahí, en su propio mundo, sin dirigirle la palabra a nadie.

—Yo no le había notado ningún cambio, y eso que vengo cada semana. Casi siempre estaba tranquilo y hablaba bien de todos los empleados. ¿Qué quería decir con eso de que sois unos malnacidos?

—Le encantaba echar pestes sobre nosotros y culparnos de todo —señaló otro celador más joven, llamado Elli.

Pálmi sabía que era cierto. Daníel solía acusar al personal del hospital —médicos, enfermeros y celadores—, de que sus tratamientos no eran los apropiados y exigía que le dejaran consultar a médicos independientes. Dado que tenía serias limitaciones para salir del hospital, los exámenes médicos en la ciudad le brindaban la oportunidad de escaparse por un tiempo.

—¿Qué le puede haber hecho cambiar? —preguntó Pálmi.

—Eso se lo tendrás que preguntar al doctor. Yo creo que tiene algo que ver con ese hombre que venía tanto a verlo últimamente —respondió Guðbjörn—. Era mucho mayor que Danni y se pasaban hablando horas y horas. Nunca lo había visto antes, pero estoy seguro de que tenía algún significado especial para tu hermano.

—Sí, espera, ¿cómo lo llamaba Danni? —preguntó la enfermera, de nombre Andrea, tratando de hacer memoria. Era una mujer bajita, regordeta y con cara de buena persona.

—¿No era Hilmar o Haukur o algo así? —respondió Elli—. Nunca llegué a saber de qué hablaban tanto. Un día me pareció verlos un poco alterados mientras decían algo de unas cápsulas de aceite de hígado de bacalao, o eso me pareció, aunque podría equivocarme. Ni que los hubiera estado espiando —aclaró a modo de excusa—, solo pasé por delante de ellos en la cafetería.

—¿Cápsulas de aceite de hígado de bacalao? —preguntó Pálmi—. ¿Se las dais a los enfermos?

—En absoluto —respondió Andrea—. Esto no es un centro de rehabilitación —afirmó mirando a sus compañeros.

—Danni solo me tenía a mí. Y a vosotros, claro. No entiendo quién podría venir a verlo —dijo Pálmi, ensimismado—. ¿Recibía otras visitas además de las mías?

—No, nunca —contestó Andrea—, salvo estas últimas semanas. Pensaba que te lo habíamos comentado.

—Es la primera noticia que tengo —aseguró Pálmi—. ¿Sabéis quién es o cómo se llama ese hombre?

—La verdad es que no me acuerdo. Habla con Jóhann —le sugirió Andrea.

Jóhann era el celador que mejor conocía a Daníel. Había comenzado a trabajar en el hospital hacía una década y ambos habían entablado una profunda amistad. Pálmi había llegado a la conclusión de que Jóhann era mejor para su hermano que ningún doctor o medicina.

—¿Dónde está? —preguntó.

—Hace una semana que no trabaja aquí. Puso a caldo a nuestro jefe —explicó Guðbjörn—. Creo que lo han echado.

—¿Que lo han echado? ¿Y eso por qué?

—Estaba hasta la coronilla de la dirección del hospital —respondió Andrea mientras miraba a sus compañeros.

—Nadie nos ha explicado nada —añadió Guðbjörn—. Jóhann llevaba tiempo quejándose y discutiendo en las oficinas. Les cantó las cuarenta y se marchó. Lo más seguro es que ya no aguantase más tonterías. La asistencia médica está bajo mínimos, faltan enfermeros y al hospital se les van los empleados. La solución consiste en atiborrar de medicamentos a los enfermos para calmarlos. Ese es todo el tratamiento que les dan. Todo funcionaba mejor antes de los recortes. Jóhann se oponía firmemente a las nuevas medidas económicas. Era a quien más le afectaba el modo en que se trataba a los enfermos. Ahora solo se quedan los casos más graves de demencia, y a los demás los envían a sus casas, donde sin duda causarán grandes problemas.

—¿Cómo es posible dirigir un psiquiátrico en esas condiciones? —preguntó Pálmi.

—Aquí todo es posible —respondió Elli.

—Hay un detalle curioso sobre ese hombre que venía a ver a Danni —reparó Guðbjörn, pensativo—. Tal vez suene un poco infantil, y no creo que tenga la menor importancia. Venía todos los jueves a la misma hora, a las cinco, con un viejo maletín que no le vi abrir ni una vez. Era calvo, tenía la cara muy pálida e iba siempre muy desarreglado. Pero lo que me llamaba la atención era que tarareaba todo el rato la misma melodía.

—Un momento, si hoy estamos a viernes, ¿ese hombre estuvo aquí ayer? —preguntó Pálmi.

—Pues no lo vi, pero es muy probable.

—¿Qué tarareaba? —preguntó Pálmi.

—Eso es lo que me parecía raro —respondió Guðbjörn—. Me daba la impresión de que eran unos versos de Jónas Hallgrímsson: «... y tus días de mayor gloria iluminarán como un relámpago la noche de los tiempos».

4

Pálmi llegó a casa hacia medianoche. Todavía no había acabado de entender lo que había ocurrido por la tarde. Inmerso en sus pensamientos, encendió la luz del pasillo. Podía escuchar la televisión de Dagný, su vecina. Él no tenía televisor. Su apartamento estaba lleno de objetos decorativos y cuadros, pero lo que más destacaba era su colección de libros, que tenía dispuestos ordenadamente en enormes estanterías que cubrían las paredes. Soltero y sin hijos, Pálmi regentaba una librería de segunda mano en el centro.

Llenó el hervidor de agua para prepararse un té antes de dormir. Pensó en Daníel, en Jóhann, en el hombre de las visitas y en si quizás el suicidio era la única solución que le quedaba a su hermano. Habían hablado mucho del tema. Pálmi no comprendía esa opción, jamás había reflexionado al respecto y le parecía descabellado que alguien quisiera poner fin a su vida. Sin embargo, Daníel lo veía como algo natural. No era asunto de nadie que se quisiera suicidar. El acto, en sí, le parecía repugnante y doloroso, bien fuera cortándose las venas de la muñeca, abriéndose la yugular o colgándose del techo. Era humillante y denigrante. Daníel quería que el suicidio se regulara igual que una operación quirúrgica, como la extirpación de una glándula o una operación de varices.

Una de las razones por las que no podía vivir con Pálmi era, precisamente, su tendencia suicida. Había estado a punto de lograrlo en las dos últimas ocasiones. Daníel había pasado la mayor parte de su estancia en el hospital bajo los efectos de una fuerte medicación. Pálmi no podía asegurarse en cada momento de que se tomaba los medicamentos que controlaban su impulso. Había intentado retirar de casa cualquier objeto que Daníel pudiera utilizar para quitarse la vida, pero era una batalla perdida. Una vez, al volver a casa, Pálmi había encontrado a su hermano con una bolsa en la cabeza, y consiguió reanimarlo realizándole el boca a boca. En otra ocasión lo había descubierto con una soga alrededor del cuello. La cuerda se había roto y Daníel había estado en el suelo tirando de ella con todas sus fuerzas hasta perder el conocimiento.

Pálmi había decidido ingresar de nuevo a su hermano en el hospital. Dos años después, al comprobar que no había intentado suicidarse otra vez, se llegó a plantear llevarlo otra vez a casa, pero había cambiado de opinión en el último momento. Vivía solo en un agradable apartamento heredado de su madre. A Daníel le habían diagnosticado esquizofrenia muchos años atrás. Pálmi recordaba vagamente el inicio de la enfermedad. Los hermanos se llevaban diez años y Pálmi era muy pequeño cuando comenzaron a manifestarse los primeros síntomas. Recordaba haber visto feliz a su madre y haber jugado con un niño alegre y risueño, pero no eran más que momentos puntuales de una infancia espantosa. Lo que más recordaba era el sufrimiento de su madre, la furia de Daníel y las interminables visitas a aquel terrorífico hospital.

A Daníel lo habían expulsado del paraíso.

Hasta donde Pálmi sabía, su hermano había tenido una infancia normal, pero a los trece años experimentó un cambio drástico e inesperado. Había comenzado a beber y a consumir drogas duras con sus compañeros de clase. Durante los años siguientes tuvo continuas trifulcas con su madre y con la policía, que una noche tras otra lo llevaba a casa drogado o bebido después de habérselo encontrado tirado por la calle. Dejó de dormir y, al cabo de unos años, comenzó a oír voces, a tener alucinaciones y a hablar con personas imaginarias. En lugar de dormir, se pasaba las noches leyendo cualquier cosa. Almacenaba en su memoria todo lo que leía y era un erudito en los campos más dispares. A menudo caía rendido por las mañanas y entonces dormía unas pocas horas. De noche solía deambular por la ciudad y se drogaba sin que su madre pudiera hacer nada. Decía que eran las malas compañías, los chicos de clase. Había comenzado el instituto, pero lo dejó pronto. Al mismo tiempo, se volvió muy creyente pese a que nunca hubiera mostrado ningún interés religioso. Las voces que aseguraba oír le transmitían mensajes de fe que alteraban su visión de la realidad. Por ejemplo, en cierta ocasión había leído en el periódico que habían visto una especie de augurio en el cielo, probablemente un meteorito que se estaba desintegrando en la atmósfera envuelto en una nube de chispas incandescentes, y pensaba que esa estrella fugaz era él mismo cayendo desde el paraíso. Lo habían expulsado y debía arrepentirse si quería ser readmitido. Lo que más lo atormentó durante toda su vida fue aquella extraña pérdida del paraíso.

Daníel no percibía los cambios que se producían en él y no admitía que estuviera enfermo. Al contrario, consideraba que era quien mejor razonaba de todos los que tenía a su alrededor, y había reaccionado violentamente el día en que su madre, cansada y aterrada, solicitó asistencia médica. Se volvió arrogante e irascible y su estado se fue deteriorando con los años. Acabó sin poder valerse por sí mismo, daba muestras de violencia y trataba de suicidarse una y otra vez. Un día agredió a Pálmi y lo lanzó contra una pared con tal agresividad que lo dejó inconsciente. Cuando su madre se acercó para ayudarlo, Daníel cogió un cuchillo de la cocina y se lo clavó en el hombro antes de salir corriendo. Su madre se mostraba reacia a internarlo en un hospital psiquiátrico, pero no le había quedado más remedio después de una segunda agresión a Pálmi, aún más violenta. Habían pasado veinticinco años desde su ingreso. La madre había fallecido hacía siete. Desde entonces, Pálmi vivía solo.

Daníel presentaba el clásico cuadro de esquizofrenia. Su madre se había preguntado durante toda su vida cómo era posible que ningún miembro de su familia hubiera desarrollado la enfermedad. Estaba convencida de que era hereditaria. Sin embargo, apareció en su pequeño sin explicación alguna, como un rayo caído de un cielo sin nubes, y le arruinó la vida de repente. A menudo se enfurecía al pensar en la mala suerte que había corrido su hijo y lloraba de puro desespero. Ella era quien mejor lo había conocido antes de que la enfermedad se adueñara de él.

Sentado en el salón con su taza de té, Pálmi se acariciaba la mano derecha con el ceño fruncido, como si todavía sintiera el dolor de unos acontecimientos ocurridos mucho tiempo atrás. Las quemaduras no le permitían usar ni el dedo meñique ni el anular. Pálmi, su hermano y su madre formaban el núcleo familiar. Su padre había fallecido poco después de nacer Pálmi y solo lo conocía a través de las historias que su madre le había contado. Según ella, no había existido mejor hombre en todo el planeta. Era un marinero que había naufragado en la costa oeste como consecuencia de una gran tormenta. Hasta sus defectos se habían convertido con el tiempo en anécdotas graciosas. Como su problema con el alcohol. Cuando salía de borrachera podía desaparecer durante una semana entera, pero, después de su fallecimiento, sus largas ausencias habían pasado a ser viajes motivados por su deseo de aventura y su inquietud innata por hacer amistades. Sin embargo, ninguna de esas «amistades» se había puesto luego en contacto con la viuda, madre de dos hijos, después de su muerte. Pálmi había perdido a sus padres y se acababa de quedar sin su único hermano.

Su madre se había ido de casa siendo muy joven y prácticamente había perdido el contacto con sus padres desde que estos se habían trasladado a Dinamarca. Pálmi sabía que aún tenía allí un abuelo muy mayor. Al fallecer su madre, su abuelo y su abuela habían venido a Islandia y se habían quedado un par de días antes de coger el vuelo de vuelta a Dinamarca y dejar tras ellos una desagradable sensación de indiferencia e irritación.

Pálmi oyó que alguien llamaba levemente a su puerta. Sabía que solo podía tratarse de Dagný. Su vecina se había mudado con sus dos hijos al inmueble unos años atrás y habían entablado una buena amistad. Delgada y bajita, Dagný trabajaba como secretaria en el Instituto de la Seguridad Social. En las raras ocasiones en que a Pálmi le apetecía ver algo en la televisión, se pasaba a casa de su vecina, que siempre agradecía la compañía. Su matrimonio no había funcionado bien y desde entonces había tenido mala suerte con los hombres, así que decidió tomarse un descanso. Había conocido fugazmente a un mayorista que no se separaba nunca del teléfono móvil, ni siquiera al acostarse con ella. Lo tuvo que llamar para dejarlo. Después decidió a un psicólogo infantil que no soportaba a sus hijos. Les había pedido a los chicos que le dijeran que su madre no quería verlo más. Pálmi fue una agradable novedad. Además, los niños lo adoraban.

—¿Era tu hermano Danni el que ha salido en las noticias? —le preguntó al entrar.

—Sí —respondió Pálmi cerrando la puerta.

—¿Qué ha ocurrido?

—Si te digo la verdad, aún no lo sé. Por algún motivo, este mediodía ha perdido la cabeza, ha puesto el hospital patas arriba y luego se ha tirado por la ventana del último piso. Ha muerto en el acto.

—Pobre Danni.

—Sé que le ocurría de vez en cuando. Aun así, hay algo que me huele raro. Alguien visitaba a Daníel en las últimas semanas. No sé de nadie que hubiera podido tener motivos para ir a verlo. Ningún empleado sabe quién era ese desconocido, aunque todavía debo preguntarle a Jói. Nadie sabe de qué hablaba con Danni. Se ve que un celador los oyó hablar una vez de unas cápsulas de aceite de hígado de bacalao.

—¿Cápsulas de aceite de hígado de bacalao?

—Puede que sea un malentendido.

—¿Estaba ya muerto cuando has llegado?

—No —respondió Pálmi—. Se me ha escapado de las manos, literalmente. Tal vez lo podría haber agarrado si hubiera pensado un poco más deprisa. Si hubiera entendido mejor las circunstancias, si me hubiera dado cuenta del peligro. Pero lo he comprendido demasiado tarde, cuando ya había saltado al vacío. De pronto yacía allí, en las escaleras. Todo había terminado. Todavía no concibo lo que ha pasado.

—Es normal que te culpes —dijo Dagný acariciándole la mejilla. Todavía estaban en el pasillo, frente a la puerta de la entrada. Su relación nunca los había conducido hasta el dormitorio y a ambos les parecía muy bien que así fuera.

—Hablaba de personas a los que llamaba «los demás». Quería que me informara sobre ellos. No sé a qué se refería. Ha mencionado el paraíso, lo cual no es ninguna novedad, pero después ha mencionado eso de «los demás». Nunca le había oído decir algo así.

—¿Qué habrá querido decir?

—Luego me ha hablado del colegio. Lo habían expulsado del paraíso y no dejaba de repetir que, si regresaba, todo se arreglaría y recuperaría la salud. Después me ha pedido que preguntara de dónde venían los demás. Pero ¿quiénes son los demás? ¿Y preguntar a quién?

—¿A qué se refería?

—A algo relacionado con el colegio. Daníel pasó por tres escuelas distintas a lo largo de su vida. Estuvo unos meses en el instituto, un año en el colegio de Ármúli y todos los años anteriores en el colegio de Víðigerði.

—¿No estaría delirando? Decía muchos disparates.

—Luego me ha dicho que estábamos en el punto más cercano al Sol. Esas han sido sus últimas palabras. Que ahora estábamos en el punto más cercano al Sol. ¿Cómo se supone que tengo que interpretar eso? —Pálmi suspiró.

—¿No lo sabías? —preguntó Dagný, para quien la astrología y el movimiento de los cuerpos celestes no tenían ningún secreto—. Todos los islandeses piensan que es en julio, pero es ahora, en enero, cuando la Tierra está más próxima al Sol.

5

La vieja casa de madera había ardido en un instante. Por la tarde, al llegar los bomberos y la policía, había quedado reducida a cenizas. Los bomberos habían desplegado un gran operativo debido a que el edificio se encontraba en el barrio de Þingholt, una zona densamente poblada, y lo rodeaban otras casas de madera. Por suerte, apenas soplaba el viento y el fuego ascendía en vertical hacia el cielo, consumiendo todo lo que podía sin propagarse hacia los laterales. Hasta el día siguiente no hallaron el cadáver entre las ruinas calcinadas. Nada más bajar del coche, el agente de la Policía Judicial Erlendur Sveinsson entendió que el incendio había sido provocado. No era un gran misterio, no tuvo ni que emplear sus conocidas dotes de deducción. El incendiario parecía haber querido dejar un mensaje: en la parte trasera de la casa había un bidón de diez litros de gasolina tirado sobre el césped congelado. Empezaba a clarear y los escombros humeaban bajo el frío glaciar de enero. La policía había acordonado el solar con una cinta amarilla y algunos agentes deambulaban entre las ruinas.

Erlendur los dispersó y les pidió que se alejaran de los escombros. Enseguida encontró el esqueleto y se inclinó sobre él. No quedaba ni el más mínimo trozo de carne. La silla había ardido y estaba tirada en el suelo calcinado. La víctima tenía la mandíbula abierta y sus órbitas huecas miraban hacia el cielo gris. Erlendur reparó de inmediato en unos restos de cordel alrededor de los tobillos y las muñecas.

—¿Se sabe quién vivía aquí? —le preguntó Erlendur a su compañero de la Judicial, un joven llamado Sigurður Óli que lo seguía de cerca mientras examinaba los escombros.

—Un tal Halldór. Vivía solo. Soltero y sin hijos. Había vivido aquí desde que se instaló en Reikiavik. Daba clase en el colegio de Víðigerði y acababa de jubilarse. Nació en 1928, en el distrito de Árnessýsla.

—Muy bien. ¿Y, por casualidad, no sabrás también quién le ha prendido fuego? —le preguntó Erlendur con ironía. Por las mañanas no hacía gala de su mejor humor.

—Llevo al teléfono toda la mañana —respondió Sigurður Óli—. ¿Estás seguro de que lo han asesinado?

—De que lo han freído, querrás decir. Si es que este es él. ¿Tienes el nombre de su dentista?

—Lo averiguaré.

—¿Sabes si tiene algún familiar?

—Según el director del colegio de Víðigerði, tiene una hermana mayor que vive en una residencia de Hafnarfjörður.

—¿Le has dado ya la noticia?

—Pensaba ir luego. El director me ha dicho que se había jubilado con un año de antelación. Se había hecho viejo y daba clases como sustituto o algo así. Pero había tenido algunos problemas. Por lo que he entendido, los alumnos lo acosaban. Una vez lo rodearon y lo cubrieron de escupitajos. Puede que a los chavales se les fuera de las manos anoche.

—No tiene por qué, si ya se había jubilado. Aunque no deberíamos descartarlo.

Examinó con detenimiento las pistas sembradas alrededor del cadáver para hacerse a la idea de la distribución de las habitaciones.

—Aquí aún quedan restos de cordel —indicó Sigurður Óli.

—Parece estar hecho de un material resistente al calor. Solicita los planos de la casa en la oficina de seguros contra incendios.

—Ya lo he hecho —se apresuró a decir Sigurður Óli, sin poder disimular su satisfacción. Hacía poco que habían entrado en la Judicial y le habían asignado trabajar con Erlendur, que llevaba décadas en el cuerpo. A Erlendur le ponía de los nervios su nuevo compañero. Sin embargo, a Sigurður Óli no parecía importarle mucho. Él también había estado la noche anterior en el lugar de los hechos, pero, a diferencia de su jefe, no había regresado a casa. A Erlendur le sacaba de quicio que siempre tuviera que ir vestido de punta en blanco.

—Y entonces, ¿cómo es que no los llevas en la mano? —le preguntó.

—Un momento, los tengo en el coche —respondió Sigurður Óli antes de salir disparado a por ellos.

Erlendur estudió la posición del esqueleto. La parte inferior reposaba sobre unas astillas que parecían restos de la silla. Al parecer, el fuego se había desarrollado con más intensidad alrededor del cadáver y la casa se había incendiado prácticamente a la vez. El autor del crimen no había escatimado en gasolina. En ese momento llegó el fotógrafo y Erlendur le pidió que esperara un poco.

Según los planos, el cadáver yacía entre el dormitorio y el salón. Erlendur dedujo que el hombre había intentado escapar. Del salón salía un pequeño vestíbulo donde se encontraba la entrada principal y desde donde también se accedía a la cocina y a una pequeña habitación. Un tabique separaba la cocina del salón, donde el suelo estaba cubierto de multitud de cristales, muchos más de lo que cabría esperar de las dos ventanas que habían estallado durante el incendio. Sobre los cristales había una serie de objetos que parecían unos marcos calcinados, unos de metal y otros de madera. Los miembros de la Científica acababan de llegar al lugar de los hechos y no se arriesgaron a entrar en la zona de escombros sin que Erlendur les diera su permiso. El policía les señaló el bidón de gasolina y lo cogieron con cuidado para meterlo en una bolsa de plástico.

—El autor no se ha andado con contemplaciones —murmuró Erlendur para sí mismo mientras se inclinaba sobre el esqueleto. Sigurður Óli prestaba toda su atención—. Este hombre no tuvo la más mínima oportunidad —continuó Erlendur—. Si realmente lo han asesinado, ¿qué necesidad había de montar semejante espectáculo? ¿Por qué no hacerlo con algo más de gusto y ocultar los indicios? No le habría supuesto mucho esfuerzo. En la vida he visto una cosa igual. ¡Un bidón de gasolina en el lugar del crimen!

—¿Cuál es tu hipótesis? —preguntó Sigurður Óli clavándole la mirada.

Erlendur les indicó a los de la Científica que podían acceder a la zona acordonada. Tres hombres entraron con precaución, pertrechados de bolsas y aparatos de todo tipo.

—Arrogancia —respondió Erlendur mientras se acercaba de nuevo al esqueleto para examinar meticulosamente su posición. Detuvo la mirada en los puños. Agarrotados, se alzaban al aire como desafiando la atrocidad de su muerte.

«Si este es Halldór, era un hombre de huesos finos y manos esbeltas», pensó Erlendur.

—Vamos a esperar a recibir la confirmación del dentista antes de hablar con su hermana —concluyó.

6

Jóhann, el antiguo celador del hospital, vivía en el semisótano de un inmueble de la avenida Miklabraut, la arteria más transitada de Reikiavik. El ruido del tráfico se escuchaba las veinticuatro horas del día y en el aire flotaba siempre una espesa nube de polución. No servía de nada que Jóhann hubiera instalado cristales cuádruples en la ventana de la cocina, que daba directamente a la avenida. A cambio, los precios de los apartamentos eran de los más bajos de la ciudad. Lo peor eran las tardes y las noches, cuando los motoristas usaban Miklabraut como circuito de carreras. El ruido era ensordecedor. Y siempre regresaban, por mucho que la policía les hubiera echado el guante en más de una ocasión.

Desde que había dejado de trabajar en el hospital, Jóhann pasaba la mayor parte del tiempo metido en su casa, sin saber qué hacer. Sin embargo, se sentía satisfecho por haberles cantado las cuarenta a los directores del centro. Pese a ser un hombre de naturaleza tranquila, se había presentado en los despachos de la administración, había llamado desgraciados y miserables a sus jefes, y, alterado, había arrojado al suelo su gorra, que en sus mejores tiempos fue de color azul. Ahora la llevaba puesta en la cabeza, sentado en su cocina con una taza de café en la mano, y veía a Pálmi bajar las escaleras hacia el sótano. Tras haberse enterado de los tumultos ocurridos en el hospital y de la tragedia de Daníel, daba por hecho que tarde o temprano le haría una visita.

—Por aquí, Pálmi —le indicó abriéndole la puerta—. No hace falta que te diga lo desolado que me encuentro por lo que le ha ocurrido a tu hermano.

—Gracias, Jói —respondió Pálmi mientras entraba.

Se acomodaron en la cocina y Jóhann le sirvió una taza de café. La cocina estaba ordenada de manera impecable, con cada cosa en su sitio, y el suelo y los armarios limpios. Jóhann siempre había vivido solo y era conocido por su pulcritud. Pálmi y él se habían llevado bien desde el momento en el que el celador había prácticamente adoptado a Daníel en el hospital. Jóhann era un hombre grande y corpulento, con unas manos enormes, pero tenía un tono de voz dócil y amable. Todo en él inspiraba confianza, hasta su manera de andar. Cojeaba levemente porque tenía una pierna un poco más corta que la otra y pisaba con fuerza al caminar.

—Recuerdo el día en que conocí a Danni en el hospital. Aseguraba que no pasaría mucho tiempo allí dentro —explicó Jóhann mientras se sentaba al lado de Pálmi—. Yo esperaba que tuviera razón, pero al final se pasó allí la mayor parte de su existencia. Qué vida —dijo en voz baja.

—Quería agradecerte todo lo que has hecho por él durante todos estos años y por haber sido su amigo —dijo Pálmi antes de darle un sorbo a su café humeante.

—Soy yo quien debería estar agradecido. Creo que nuestra amistad me aportó más a mí de lo que llegó a aportarle a Danni. Lo tenía en gran estima. No dejo de pensar en que, si no me hubiera hartado de ese hospital, a lo mejor habría podido ayudarlo en sus últimos días. Siempre tuve la intención de ir a despedirme de él, pero al final no lo hice. Me fui corriendo por la puerta y ya no volví más.

—¿Por qué te fuiste?

—Lo de ese hospital es un verdadero escándalo y lo ha sido durante muchos años. He hablado miles de veces con los jefes y su única respuesta es que ahora hay crisis y el sector público tiene que apretarse el cinturón. Le dije al director que llevaba años trabajando como celador y que no era la primera vez que pasábamos por un periodo de recortes. Pero la situación nunca había sido tan penosa. Los únicos que cuidan de los enfermos son los celadores y no tienen la formación necesaria para hacerlo. No tienen ninguna formación, de hecho. Creo que los jefes se han vuelto locos de remate. Así se lo dije al director y a todos los que quisieron oírlo en los despachos.

—Y no te sirvió de nada.

—Estaba hasta las narices, Pálmi. No me veo con fuerzas para seguir trabajando allí.

—¿Cuándo viste a Daníel por última vez?

—El día en que me fui, hace justo una semana. Hablé un poco con él en su habitación.

—¿Lo notaste cambiado en las últimas semanas?

—Sí, bastante. Se comportaba como cuando dejaba de tomarse la medicación, cosa que hacía de vez en cuando. Por extraño que parezca, en esos momentos parecía calmarse y podíamos mantener una conversación larga y razonable. Creo que los medicamentos nunca lo ayudaron. No creo en las medicinas y me importaba un comino que no se las tomara. Menos dinero para el imperio farmacéutico. Aunque, bueno, quién sabe si no tenían en realidad algún efecto. En todo caso, es terrible ver la barbaridad de medicinas que se les da y se les ha dado siempre. Los atiborran a cápsulas de todos los colores y de todas las formas y tamaños. ¿Y sabes por qué? Porque es el único tratamiento que los hospitales se pueden permitir. Ha habido una drástica reducción de plantilla y, para que no reine el caos, hay que sedar a los pacientes. Los señoritos no pueden pagar sueldos decentes, pero sí pueden invertir cientos de millones cada año en la producción de medicamentos. Trabajé allí durante muchos años y vi a los pacientes engullir toneladas de esas porquerías. Luego los mandan a casa sin importar su estado de salud y vuelven al hospital en peores condiciones.

—Alguien había ido a verlo en las últimas semanas, lo cual me parece muy extraño. Yo he sido la única persona que lo ha visitado durante todos estos años. ¿Sabes algo de ese hombre? Sus visitas no están registradas en el hospital.

—Era un antiguo profesor de su colegio. Halldór, creo que se llamaba. Un poco raro. Debilucho y huidizo. Me parece que lo visitó tres veces.

—¿Con qué intenciones iba? Daníel no me lo había mencionado y me sorprendí cuando los empleados hablaron anoche de él.

—Ejercía una extraña influencia en tu hermano. Recuerdo que, en su primera visita, Danni lo echó y le dijo que no volviera nunca más. Sin montar ningún escándalo. Solo le dijo que se largara. No sé de qué hablaron y, cuando le pregunté, Danni no quiso contarme nada.

—¿Y nunca lo supiste?

—No.

—¿Cómo sabes que era su profesor?

—Me lo dijo Danni. El hombre volvió al cabo de una semana y consiguió que se sentara con él a hablar. Pasaron mucho tiempo charlando, pero cuando le pregunté sobre qué habían hablado, Danni se cerró en banda de pronto. Por lo demás, me veía como un confidente y me contaba todo lo que pensaba, las cosas que lo irritaban. Pero era obvio que ese hombre, o lo que le pudiera decir, ejercía una gran influencia en él.

—¿Qué tipo de influencia?

—Ya sabes cómo era tu hermano. Era hablador y divertido, pero de vez en cuando se ponía hecho un basilisco. Se volvía un malhablado, perdía el control y decía lo primero que se le pasaba por la cabeza. Soltaba tacos y obscenidades. En cambio, últimamente no se le podía arrancar ni una palabra. Parecía un zombi. Deambulaba por ahí sin hablar con nadie, sumido en sus pensamientos.

—¿Relacionas ese cambio con las visitas de ese hombre?

—No tiene por qué. Danni podía ser imprevisible.

—Los otros celadores también me dijeron que se había vuelto más llevadero. Al contrario que tú, parecían contentos.

—No siempre vemos las cosas desde el mismo ángulo.

—A Elli le había parecido oírlos hablar de unas cápsulas de aceite de hígado de bacalao. ¿Sabes a qué se podría referir?

—Bueno, Elli es como es. Aunque podría ser. No sé.

—¿De qué estuvisteis hablanco Daníel y tú cuando os visteis por última vez?

—De pocas cosas. Ya conoces su teoría de que lo habían expulsado del paraíso y que la prueba era la estrella fugaz sobre la que había leído en los periódicos. Me dijo que en el paraíso había más gente con él. Sus amigos de otra época. No hablamos de nada más.

—A mí me dijo lo mismo —explicó Pálmi—, pero no tengo ni idea de lo que significa.