Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Cri

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

« A l'encontre de l'idée reçue, l'éloquence n'est pas faite d'effets de manches. C'était peut-être vrai il y a un siècle ou même un demi-siècle mais cela a totalement changé aujourd'hui. J'ai eu la chance d'entendre de grandes plaidoiries, des plaidoiries que je qualifierais de "monumentales", énoncées d'un ton simple, sans formules "magiques", sans accents tonitruants, sans références littéraires, mais prononcées avec une foi et une ferveur contenues.

Je n'hésite pas à dire, au terme de ma carrière, que les plus belles plaidoiries que j'aie entendues furent les plus simples et, presque toujours, les plus efficaces.

J'espère avoir l'occasion de revenir sur cet aspect des choses ; je suis convaincu, en effet, que la plupart d'entre vous se font une fausse idée de la manière dont est exercée la profession. Une idée que je n'hésite pas à qualifier de caricaturale.

Bien sûr, il existe des avocats malhonnêtes, des avocats qui plaident mal. Il existe aussi des médecins malhabiles, des notaires véreux, etc., mais je me refuse à croire qu'ils représentent la majorité de leur profession.

Le plus grand plaisir que vous puissiez me faire après la lecture de ces lignes est de vous rendre un jour dans un Palais de justice. Je crois que la plupart d'entre vous (sauf ceux qui y sont contraints ... mais je ne pense pas non plus que ce soit la majorité) n'ont jamais mis les pieds dans une salle d'audience. »

E.V.

Voilà comment un des plus grands -surtout un des plus respectés- avocats aux Assises de Bruxelles nous prend par la main pour nous faire partager les souvenirs de ses affaires criminelles les plus marquantes.

On ne peut s'empêcher d'être ému, parfois révolté, souvent bouleversé, à l'exposé de ces cas extrêmes. On en sort conscient qu'il faut à ces "défenseurs des causes perdues" une dose de courage et d'abnégation pour ne pas être ébranlés dans leur foi en l'humanité. On se rend compte aussi combien ces humanistes sont les garants de l'éthique, de nos valeurs, à commencer par celle de la démocratie.

« En ce qui nous concerne, écrit

Jean Terlinden (président émérite à la cour d'appel de Bruxelles) dans son avant-propos, nous avons conclu de nos carrières respectives la certitude qu'une justice sans avocat ne serait qu'une caricature permettant toutes les injustices et toutes les barbaries. Le terme "justice" s'appliquant aussi bien à toute la procédure préalable au jugement, qu'au jugement lui-même. »

À PROPOS DE L'AUTEUR

Éric Vergauwen, né à Ostende le 5 avril 1936, obtient trois licences en droit à Louvain et étudie la criminologie et les sciences économiques appliquées. Avocat depuis 1959, il s’est spécialisé en droit pénal. Outre ses nombreux voyages à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie, en Israël, aux États-Unis et au Burundi, il séjourne aussi au Zaïre en juin 1982 pour défendre les membres de l’UDPS. Il nous fait partager ici ses expériences de grand avocat pénaliste.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INTIMES CONVICTIONS

Éric Vergauwen

INTIMES

CONVICTIONS

Mémoires

Avant-propos de

Jean Terlinden

Président émérite à la cour d’appel de Bruxelles

Catalogue sur simple demande.

www.lecri.be [email protected]

(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL

(Centre National du Livre - FR)

ISBN 978-2-8710-6705-4

© Le Cri édition,

Av Leopold Wiener, 18

B-1170 Bruxelles

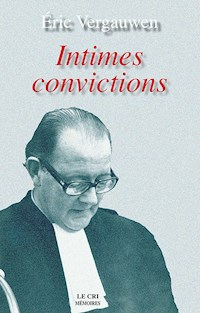

En couverture : Éric Vergauwen (graphisme)

Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.

AVANT-PROPOS

C’est avec joie et avec la conviction de ne pas manquer à mon devoir de réserve que j’ai accepté cet avant-propos pour l’ouvrage de MeVergauwen.

Sa grand-mère et ma mère descendaient en effet de Théodore Verhaeghen qui, après avoir fait construire l’église de Boitsfort, a fondé l’Université libre de Bruxelles.

Ces deux monuments, aujourd’hui à peine distants l’un de l’autre d’un couple de kilomètres, apportent la preuve d’une intelligence et d’une largeur d’esprit hors du commun dont il y a lieu d’être fier.

C’est sans doute cette ascendance, lointaine certes, mais réelle, qui nous a amenés l’un et l’autre à être entièrement d’accord sur deux idées forces que nos carrières nous ont inspirées.

Nous pensons en effet l’un et l’autre que la cour d’assises, c’est-à-dire la juridiction du peuple par le peuple, fait partie intégrante de la démocratie. Elle pourrait certes être simplifiée, par exemple en s’écartant de la rigidité souvent lourde de la procédure orale. On pourrait même concevoir de réserver à une juridiction criminelle à deux degrés, statuant sans jurés, la connaissance de la plupart des crimes, mais on ne peut concevoir de refuser au peuple souverain, statuant seul, comme aujourd’hui, la connaissance des faits commis sous l’empire de la force majeure décrite par l’article 71 du Code pénal.

Nous sommes aussi d’accord pour estimer que la justice doit être le résultat de l’action du procureur qui poursuit et requiert, de l’avocat qui explique, minimise ou conteste et enfin d’un juge qui doit être à la fois proche et indépendant des deux parties.

En ce qui nous concerne, nous avons conclu de nos carrières respectives la certitude qu’une justice sans avocat ne serait qu’une caricature permettant toutes les injustices et toutes les barbaries. Le terme « justice » s’appliquant aussi bien à toute la procédure préalable au jugement, qu’au jugement lui-même.

Jean Terlinden

Président émérite à la cour d’appel de Bruxelles.

À Marie-Thérèse,

ainsi qu’à tous mes enfants et petits-enfants,

particulièrement Maëlle et Alexis

PREMIÈRE PARTIE

1936

Pourquoi avoir intitulé ce chapitre de la sorte ?

À cause du Front populaire ?

À cause des sinistres bruits de bottes qui faisaient trembler l’Europe ?

En voici la raison bien plus prosaïque. Je suis né le 5 avril 1936 et, pour moi, c’est ce jour-là que tout a commencé.

Mes parents habitaient Ostende, qu’il était encore convenu d’appeler à l’époque « une coquette cité balnéaire ».

C’est là que mon père me déclara à l’état civil en flamand — sans doute par distraction — et que je fus dès lors affublé des prénoms suivants : EriK (met een K), Koenraad (le prénom de mon grand-père paternel), Emiel (le prénom de mon grand-père maternel) et Ghislain (intraduisible) contre les maux de gorge et surtout contre la rage.

Comme il se doit, je n’ai rien retenu de ma prime enfance. J’ai appris — des années plus tard — que mon grand-père paternel était venu me voir en cachette à la clinique d’Ostende.

Pourquoi en cachette ? Parce que mes grands-parents étaient farouchement opposés au mariage de leur fils — qu’ils considéraient comme « le plus beau parti de Gand » — avec une personne de petite noblesse — de surcroît sans le sou.

Mes parents décidèrent donc de se marier en Angleterre, où leur consentement fut reçu par un prêtre de Eastbourne.

Lorsque j’appris — longtemps après — que les enfants nés à sept mois étaient placés en couveuse, je demandai à maman si j’avais subi ce sort-là. Elle me répondit par un haussement d’épaules, comme si j’avais posé la question la plus incongrue qui soit.

En fait, mon premier souvenir remonte à l’anniversaire de papa. Nous nous trouvions dans la salle de bains lorsque papa me dit : « Aujourd’hui j’ai 29 ans ! » La scène se déroulait très exactement le 26 novembre 1939. J’avais à peine plus de trois ans et demi.

Je l’affirme, cet épisode correspond à la réalité. Par contre, je ne me souviens pas avoir formulé un commentaire, j’en aurais d’ailleurs été incapable.

Le 10 mai 1940, l’Allemagne attaqua la Belgique. Nous partîmes ce jour-là, maman, ma sœur et moi, ainsi qu’un ami de maman, pour échouer le soir même à Poperinge. Le seul souvenir saillant de cette journée — quelque peu scatologique — consiste en une violente diarrhée dont je fus la victime, une fois arrivé à destination.

Peu après notre retour de France en Belgique, on nous plaça, ma sœur et moi, dans une école à laquelle je pense encore aujourd’hui en me disant qu’elle étaitépouvantable. Le matin, à jeun, on nous faisait ingérer une cuillère à soupe d’huile de foie de morue. Le tout à l’avenant et, en outre, des enfants grossiers, plus âgés que nous, contre lesquels je n’avais pas la force de me défendre.

Je n’ai conservé de cette expérience que le souvenir de deux anecdotes.

La première. Un beau jour, ma mère me demanda comment s’appelait la demoiselle qui dirigeait ma classe. Je lui répondis illico : « Mademoiselle Pareillement ». « Ce n’est pas là le nom d’une demoiselle », me fit observer maman. Elle insista pour savoir comment j’étais arrivé à ce nom.

Ma réponse fut sans appel, tant j’étais certain de tenir le bon bout. J’expliquai en effet à maman que, lorsque nous nous mettions à table, la demoiselle nous souhaitait : « Bon appétitles enfants ! »,et nous tous de répondre, la bouche en cœur : « Merci Mademoiselle, pareillement ! »

La seconde. Je racontai à maman qu’on avait demandé aux enfants « débiles » de lever le doigt. Et maman de s’inquiéter de ma réaction. Je répondis que je n’avais pas levé le doigt puisque mon père s’appelait Étienne et non Émile (sic).

Les deux mois de grandes vacances étaient agréables. Nous les passions chez nos grands-parents paternels, dans un ravissant petit château situé près de Gand, avec des poules, des canards, lapins, moutons, etc.

La propriété me paraissait immense, alors qu’elle comptait seulements cinq hectares…

Notre grand bonheur consistait à aller jouer tous les après-midi chez les petits voisins que nous ne devions « par chance » réinviter qu’une fois par mois ; « par chance », car nous étions affreusement intimidés.

La libération de Bruxelles, sauf erreur de ma part, eut lieu le 3 septembre 1944.

Deux mauvais souvenirs. Le soir du 3 septembre, je croisai dans la rue l’aumônier de la paroisse qui dit à papa, avec une fierté indicible : « Je viens d’administrer mon premier Allemand ! » Puis il continua son chemin tout réjoui. J’étais horrifié !

Une huitaine de jours plus tard, l’école reprit. Tout semblait rentrer dans l’ordre, et moi je « shootais » dans toutes les boîtes de conserve que j’apercevais.

Je traînais donc en route et, lorsque j’arrivai à la maison, maman me dit que papa était parti quelques minutes plus tôt pour rejoindre les troupes américaines, qu’il avait en vain attendu mon retour, etc. Maman déchargea ainsi sur moi toute sa mauvaise humeur ; je considérai la chose comme une injustice — je n’étais tout simplement pas au courant du départ précipité de papa.

Je ne fus guère troublé par les procès de l’épuration. Je n’avais que huit, neuf, dix ans, et on me tenait tant bien que mal à l’écart de cette répression.

J’aperçus toutefois dansLe Soirune photo de Goering qui s’était suicidé dans sa cellule. J’assistai aussi (auCinéac) à l’exécution de von Ribbentrop. Là, je fus profondément écœuré, au point de réciter au pied de mon lit sixAve Maria. Cela se faisait encore à l’époque, en tout cas, moi je le faisais.

Finalement, que retenir de ce qui précède ?

À dire vrai, rien du tout, ou peu de chose.

Une histoire, sans histoires. Rien en définitive que de très banal, sinon une existence sans doute semblable à celle de l’immense majorité de mes concitoyens. Mais comment expliquer ce qui va suivre, qui n’est pas vraiment de la même veine ?

Enfance

Les souvenirs que je vais relater reprennent dans le désordre les évènements que j’ai gardés en mémoire et qui concernent la période de ma vie où j’avais entre 4 et 11 ans.

Ils n’ont aucune valeur de témoignage : je rapporte ce que j’ai vécu, ou cru vivre, sans la moindre certitude quant aux dates et je réaliserai au fur et à mesure de mon récit que celui-ci ne concerne pratiquement que moi, tant il est vrai que j’attribuais fort peu d’importance à ce qui se déroulait sous mes pas.

J’ai fait allusion à mes grands-parents. Leurs caractères s’avéraient très différents. Bonne-maman était pieuse, ancienne, généreuse sans prodigalité et surtout des plus ennuyeuses, mais cela je ne le réalisai qu’a posteriori.

Bon-papa se montrait très affectueux, bon vivant, adorant sa petite propriété dans laquelle il aimait se promener, boitant fort.

Toutefois, bonne-maman et bon-papa avaient un point commun : ils adoraient par-dessus tout leur fils unique qu’ils croyaient promis aux plus grandes destinées.

La vie s’écoulait paisible, sans heurts, mais quelque chose a tout fait basculer.

C’est l’histoire du graisset. Nous étions en été. Bon-papa était assis sur un banc de ce que nous appelions pompeusement « le parc ». Comme à l’accoutumée, il récitait son chapelet — il égrenait tous les jours un chapelet pour les pauvres et un pour son fils.

Mais, ce jour-là, il fut distrait par une grenouille qui sauta à côté de lui sur le banc. Il s’en empara et, à l’aide de la lame recourbée de son canif, lui coupa les deux pattes arrière, la laissant repartir ainsi,vivante!

Je devais avoir six ou sept ans. À dire vrai, je ne fus pas horrifié par ce spectacle car je ne réalisai pas vraiment que la grenouille pouvait souffrir. Mais j’avais enregistré la chose…

Lorsque je rentrai à la maison, à la fin des vacances, je racontai cet incident à maman. Elle me fit jurer que c’était vrai. Je n’hésitai pas, car j’ignorais tout à fait le parti que l’on pouvait tirer de pattes de grenouille. Le soir même — ou quelques jours plus tard, mais je suis presque certain que c’était le soir même —, j’entendis dans ma chambre des bribes de conversation en provenance du salon. Maman racontait à papa ce que je lui avais révélé, et mon récit l’avait fait souffrir. Elle adorait les animaux.

Papa ne m’en souffla mot. Il ne m’en parla d’ailleurs jamais. Mais, à l’occasion d’un week-end passé chez mes grands-parents, il entreprit de raconter cette scène à bon-papa et de lui en faire le reproche.

Mon grand-père jura ses grands dieux que j’avais tout inventé, que je n’étais qu’un sale petit menteur, etc. Je n’aurais évidemment pas dû être le témoin de cette conversation, mais j’avais une oreille qui traînait.

Pas plus que papa, bon-papa n’évoqua jamais la scène devant moi. Mais, dès ce jour-là, j’ai perçu qu’il m’en tenait rigueur. Imperceptiblement, son attitude à mon égard s’est modifiée, et j’ai ressenti ce retrait jusqu’à sa mort en 1948.

Je n’ai jamais osé livrer à personne ce que je raconte ici. Je ne puis vous empêcher de penser qu’il s’agit là d’un détail, mais je l’ai vécu comme une blessure, qui ne s’est jamais tout à fait cicatrisée.

J’ai perçu de même, sans être en mesure de livrer ici des précisions infaillibles, que bon-papa affichait une préférence marquée pour ma sœur.

En définitive, j’en ai voulu un peu à tout le monde, sauf à bonne-maman et à ma sœur Poussinette.

J’en ai voulu à maman d’avoir révélé à papa ce que je considérais, d’une certaine manière, comme un secret, sans quoi j’en aurais parlé à tous les deux.

Maman aurait dû se taire. Bon-papa s’est défendu comme il a pu et papa s’est contenté de rapporter à son épouse ce qui avait été dit, sans vraiment prendre parti.

Comme quoi, l’histoire d’une grenouille !

Je viens d’évoquer Poussinette : mon unique sœur. D’un an plus jeune que moi, elle a réussi à créer autour d’elle une belle unanimité tant elle a fait preuve dans toutes les circonstances de sa vie de gentillesse et de dévouement.

Je crois pouvoir dire qu’elle n’en veut à personne. Sur ce point, je ne lui ressemble pas. Mais cela mis à part, nous n’avons jamais connu de sujet de friction. Tout au plus, ai-je ressenti jusqu’à l’âge adulte que papa et maman avaient une préférence marquée pour moi. Ils — surtout maman — ont toujours traité ma sœur comme une petite fille, mais elle ne s’en plaignait jamais.

Lorsque je fus pensionnaire à l’école abbatiale de Maredsous, de mes onze à dix-sept ans, je ne rentrais chez moi qu’à l’occasion de la Toussaint et du carnaval, en plus, bien entendu, des vacances de Noël et de Pâques.

À chaque retour, j’étais traité comme un dieu et ma sœur, qui était externe et revenait tous les jours à la maison, se trouvait reléguée à l’arrière-plan.

Je ne lui ai parlé de tout cela que bien plus tard, alors que nous étions déjà tous deux mariés depuis de nombreuses années.

Je lui ai raconté à cette occasion combien j’avais désagréablement ressenti l’injustice avec laquelle, selon moi, elle avait été traitée. Sa réaction ne me surprit pas : elle m’expliqua n’avoir jamais eu l’impression d’être un souffre-douleur, ni même laissée pour compte. C’est peut-être vrai, mais je continue à en douter aujourd’hui ; j’incline en réalité à mettre sa réaction sur le compte de son immense bonté, car elle ne voit le mal nulle part.

C’est un sujet que, de commun accord, nous n’abordons plus. Elle, parce qu’elle ne le souhaite pas, et moi parce que je crains que mon insistance lui fasse de la peine.

À l’école primaire, j’étais un élève d’un assez bon niveau, surtout sage comme une image. Un jour, en quatrième, l’un de mes camarades de classe demanda au professeur ce qu’il en était de saint Nicolas. La réponse fut un cri unanime de tous les élèves : « Mais saint Nicolas, c’est les parents ! ». Voilà comment j’appris la vérité sur ce point. Le soir même, de retour à la maison, je demandai aussitôt à maman ce qu’il en était au juste. Elle me confirma que j’avais été, d’ailleurs par gentillesse, trompé sur l’identité du saint homme. Elle profita de l’occasion pour m’expliquer comment naissaient les enfants. Pas moins, pas plus. Je ne compris pratiquement rien à son exposé et la seule question que je lui posai fut : « Les enfants naissaient-ils tout habillés ? » Ma libido était encore embryonnaire…

Voici une autre anecdote, avec le même professeur de quatrième (il s’appelait le frère Albert-Marie — je ne me souviens plus de son nom de famille, mais je tiens à le citer parce que je lui en veux toujours…). Un élève était arrivé en retard en classe à l’issue d’une récréation. Après l’avoir giflé, le frère Albert-Marie lui frappa la tête sur un banc, avec une force telle que le malheureux se mit à saigner et dut être conduit à l’infirmerie. Pourquoi cet incident s’est-il inscrit de manière indélébile dans ma mémoire ?

Le seul souvenir que j’ai conservé de ma première communion — le jour de mes six ans — fut que le frère de maman — un véritable parpaillot — avait lui aussi communié. Je lui en fus toujours reconnaissant ; cet homme était d’une générosité voisine de la prodigalité. Vers la fin de sa vie, il n’avait plus un sou vaillant. Pourtant, à chacun de mes anniversaires, il prenait le tram, traversait toute la ville et venait déposer un paquet deBelgarouges dans ma boîte aux lettres. Je savais que c’était lui, il n’y avait que lui pour agir de la sorte.

Adolescence

Lorsque j’arrivai au collège, je fus tout de suite surpris de me trouver environné de condisciples dont les parents étaient nettement plus fortunés que les miens — ma grand-mère s’était proposée pour payer mes études —. Mais ce qui nous distinguait surtout, mes camarades et moi, se marquait dans les conversations quotidiennes : « Combien ton père a-t-il de voitures ? » ; « Combien reçois-tu d’argent de poche ? », etc.

Ces propos n’étaient certes pas méchants, mais je me trouvais envahi d’une gêne considérable. Nous étions en 1947, et mes parents ne purent s’acheter une auto « d’occasion » — c’étaitvraimentune « occasion » — qu’en 1952, une vieille Peugeot 203.

Mais, de 1947 à 1952, je n’ai jamais osé révéler la vérité au sujet de ce véhicule. J’affirmais à qui voulait l’entendre que mon père avait une Mercedes de 60 CV. Étant donné que, forcément, on ne la voyait jamais lors des jours de visite, j’expliquais naïvement que c’était une voiture trop dangereuse à conduire…

En fait, lorsque mon père venait me voir le dimanche— ce qui n’était pas fréquent —, il se faisait véhiculer par des parents d’amis. Mais, une fois sur l’esplanade, tous mes copains pouvaient voir que je partais à pied avec mon père. Nous allions pique-niquer dans les bois alentour, mais j’étais poursuivi par l’idée qu’il me faudrait inventer une fable à la fin de la journée. Je finis par demander à papa de ne plus venir, en prétextant que j’avais des réunions de théâtre, de chorale et autres…

Par bonheur, il n’en a jamais appris le fin mot.

Quant à l’argent de poche, c’est bien simple, je n’en avais pas. Toutefois, le père trésorier, qui m’avait à la bonne, me prêtait cinquante francs par trimestre, ce qui me permettait de faire illusion.

Mis à part ces points de détail, je conserve un souvenir absolument merveilleux de mes six années d’humanités.

À l’âge de onze ans, je fus amené à faire une « élocution ».

Étant donné qu’à l’époque la Belgique était encore secouée par les remous de l’après-guerre — et plus particulièrement par les éventuelles exécutions de De Bodt et Van Coppenolle (les bourreaux du camp d’extermination de Breendonk), je choisis de prononcer un vibrant plaidoyer contre la peine de mort. J’ignorais tout à fait qu’à l’époque on ne fusillait plus, même les traîtres, mais j’étais convaincu que le châtiment suprême existait toujours pour les crimes de droit commun.

Mal documenté, je me lançai donc à l’assaut d’une citadelle qui n’existait plus. Mais je le fis avec tant de flamme et de bonne foi que j’eus l’impression d’avoir conquis mon auditoire — sans doute aussi ignorant que moi —. Jusqu’à mon professeur de français qui — tact ou ignorance ? — ne me fit aucune observation sur le fond de mon exposé, se bornant à relever quelques inexactitudes quant à la forme.

J’avais rencontré ma vocation. Oui, je serais avocat, pour éviter que d’autres êtres humains soient condamnés à mort et exécutés. Et je ne fus pas le moins du monde découragé lorsque j’appris que la peine de mort n’était plus appliquée — excepté pour des faits de guerre —. Mon parti était pris, et je poursuivis mes études sans jamais plus me poser la moindre question quant à mon avenir. Je consacrai mon temps libre à dévorer des ouvrages à propos de grands procès. J’étais habité par le désir de pouvoir, un jour, assister à mon tour ceux qui se trouvaient en difficulté.

Je dois reconnaître que la passion qui m’animait eut une influence bénéfique sur les résultats de mes études en humanités. Toutefois, le bonheur allait se révéler ailleurs, là où je l’attendais le moins.

Cigarette

Au risque de heurter bon nombre de mes concitoyens, j’estime ne pas pouvoir passer la cigarette sous silence. Elle a en effet occupé une telle place dans ma vie qu’il me faut aborder le sujet en toute franchise.

J’ai fumé ma première cigarette à quinze ans. J’en ai été malade et fort contrit vis-à-vis des autres collégiens.

J’ai récidivé — en cachette bien sûr —, pour faire comme les « grands » à l’école.

Quand j’entrai en rhétorique, à seize ans, je bénéficiai d’un certain nombre de privilèges, dus à mon élection comme « capitaine » de mon collège. Parmi ceux-ci figurait notamment la permission de fumer autant que je le souhaitais, du moins durant les temps libres. Les autres rhétoriciens comprirent vite : ils fumaient tous « la cigarette du capitaine », ce qui n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction.

Ayant commencé à fumer à un rythme soutenu, j’ai continué par la suite, inhalant la fumée à raison de… quarante cigarettes par jour !

Mes parents ne m’ont jamais fait la moindre observation et, pendant plus de cinquante ans, j’ai fumé partout où je le pouvais — sauf dans le tram, au cinéma et, plus tard, dans les salles d’audience.

J’admets bien volontiers que je l’ai payé cher, même très cher : j’ai subi de multiples opérations, et non des moindres. Mais, comme la « clope » avait un si bon goût, dès ma sortie de l’hôpital, je récidivais !

Je ne cherche évidemment pas à être approuvé. D’autant plus qu’aujourd’hui, le fumeur a l’impression de déranger tout le monde.

Une remarque toutefois : jusqu’il y a vingt ans, peut-être moins, personne ne prétendait être le moins du monde incommodé par un fumeur.

Je ne sais trop s’il faut attribuer la chose aux mises en garde du corps médical — et/ou au caractère rabique des « convertis », ou encore aux deux à la fois —, toujours est-il que, dans le temps, le fumeur n’importunait pas. J’ai ainsi assisté à une sorte d’escalade vers de plus en plus d’interdits. Je n’hésite pas à la qualifier d’une sorte de « terrorisme ». Même si, en écrivant ce mot, je sais que je m’aliène la sympathie — ou simplement la tolérance — des non-fumeurs.

C’est pourtant ainsi que je le ressens, que je le vis, et je ne puis me résigner à en vouloir au tabac d’avoir été, pendant plus de cinquante ans, mon compagnon de tous les jours. Je reconnais toutefois que j’ai eu envie d’arrêter et je confesse à cet égard mon manque de volonté.

Quand j’écris que mes parents ne m’ont jamais rien interdit, je me dois d’ouvrir une parenthèse. Lorsque j’entrai à l’université, ma mère s’adressa à moi très sérieusement pour me dire : « Mon petit Éric, il y a une chose que je te demande de ne jamais faire durant tes années d’université :jouer! » Je m’attendais à tout, sauf à cela, car je n’étais à l’époque pas le moins du monde attiré par le jeu. Il a suffi de cette interdiction pour que j’y prenne goût et… dans quelle mesure !

Je clos ce chapitre par une dernière anecdote. Lorsqu’il me fallut être « ponté » pour la deuxième fois — j’aimerais pouvoir écrire « seconde fois » —, en 1994, je reçus la visite du médecin qui m’avait fait subir la même opération dix ans auparavant. Il me posa une seule question : « Est-ce que vous fumez toujours ? » Je répondis sans réticence par 1’affirmative.

Il me dit alors sur un ton sévère : « Je ne vous opérerai pas cette fois-ci. » Avec un certain esprit d’à-propos, je lui déclarai du tac au tac : « C’est comme si, moi, je refusais de défendre un récidiviste ! » Son visage s’éclaira d’un grand sourire. La partie était gagnée.

J’ajoute qu’après avoir écrit ce livre, j’ai arrêté de fumer de façon radicale et définitive.

Études de Droit

J’étais entré, en septembre 1953, à Saint-Louis où je fis, au bout de quelques semaines, la connaissance de celle qui allait devenir mon épouse.

Il faut savoir que l’auditoire de la première candidature à Saint-Louis était divisé en trois travées, dont deux réservées aux garçons, tandis que la plus petite l’était aux jeunes filles et aux quelques religieuses en cornettes.

Pas question pour une jeune femme d’aller s’asseoir parmi les garçons, et encore moins pour un étudiant de prendre place au sein du gynécée. Aucun garçon ne l’aurait osé, n’y aurait même songé.

Il n’y a qu’un demi-siècle de cela et, à l’époque, nous nous retrouvions relégués entre garçons aux interruptions des cours, les étudiantes étant enfermées dans un local qu’elles avaient précisément baptisé le « gynécée ».

Nous parvenions toutefois à nous rencontrer au début et à la fin des cours, mais force est de reconnaître que ce n’était pas bien vu.

Un beau jour, alors que je m’apprêtais à quitter l’auditoire, une jeune fille — que rien n’effrayait — s’approcha de moi et me dit : « Mais Jacques, qu’est-ce que tu fais ici ? » Au lieu d’engager la conversation, ma seule réponse fut : « Je ne m’appelle pas Jacques. »

Marie-Thérèse, car c’était elle, m’avait tout simplement confondu avec un de ses cousins, que je rencontrai par la suite et avec lequel j’avais en fait une ressemblance étonnante.

Étant donné mon peu d’enthousiasme, nos relations auraient pu en rester là, mais le ciel — ou plutôt les transports en commun— en avaient décidé autrement. Nous habitions en effet à quelques centaines de mètres l’un de l’autre et nous prenions, à l’aller comme au retour, le même autobus « chocolat » (sa couleur).

Pour rien au monde, ni elle ni moi ne manquions cet autobus dont le chauffeur nous avait repérés, et nous affectionnait. Nous aussi, d’ailleurs, je revois encore aujourd’hui sa tête souriante.

Tout cela crée des liens…

Petit à petit, je fis la connaissance des parents de Marie-Thérèse, mais je me faisais prier à genoux pour me rendre chez eux, tant ils m’intimidaient. Je restais assis sur le bord d’une chaise, ne prenant la parole que si on me l’adressait — les choses ont bien changé depuis !

Marie-Thérèse était la seule fille, elle avait cinq frères ! Je m’entendais en particulier avec l’un d’entre eux, qui était aussi le préféré de son unique sœur. Il était jeune marié, et je précise déjà que sa présence, ainsi que celle de son épouse — ou plutôt leur absence —, joua un rôle déterminant dans notre vie. Mais j’y reviendrai…

Un soir, nous dînions chez Charles et Bernadette ; je racontai que j’avais aperçu, le matin même, une exposition de masques congolais disséminés sur le trajet entre la place Stéphanie et la porte Louise : des masques en plâtre, accrochés à d’affreuses palissades, imitation bambou, le tout d’un effet désastreux.

Ne serait-il pas amusant, lançai-je, de s’emparer de quelques-uns de ces masques ? Mon idée fut reçue avec enthousiasme. Même mon père, qui habitait non loin de là, fut convié à se joindre à nous ; il accepta avec empressement.

Et nous voilà donc dans la voiture de Charles : Bernadette prête à accoucher et, à l’arrière, mon père, Marie-Thérèse et votre serviteur.

Nous n’avions pas de plan bien établi. Je l’avais affirmé, en toute bonne foi, l’exposition n’était pas surveillée et il suffisait de décrocher les masques, qui n’étaient pas fixés à la palissade. Précisions superflues d’ailleurs, eu égard à l’enthousiasme général.

Place Stéphanie, aux environs de minuit, nous sortîmes tous de la voiture, sauf Bernadette — vu son état.

Chacun cibla un masque. Mon père réussit à décrocher le sien, Charles de même. Mais celui sur lequel Marie-Thérèse avait jeté son dévolu tint bon. Quant à moi, je ne parvins à en arracher qu’une moitié : ma supposition était fausse, ils étaient cloués très solidement.

Je m’apprêtais à m’emparer d’un autre masque lorsque résonnèrent des coups de sifflet stridents. La police ! Je ne l’avais pas davantage prévue, et nous nous égaillâmes dans toutes les directions.

Charles rejoignit sa voiture. Marie-Thérèse et moi prîmes la fuite par la rue de Stassart. À une centaine de mètres devant nous courait mon père. Mais il me fallut bientôt ralentir le train. Marie-Thérèse avançait moins vite et je n’allais pas l’abandonner, d’autant que nous étions suivis. Nous galopions à toute vitesse mais soudain claquèrent deux coups de feu ! Courageux, mais non téméraires, force nous fut de nous arrêter, aussitôt rejoints par un agent de police, fier de nous exhiber sa plaque de coureur de fond.

Pendant ce temps, mon père avait repris une marche naturelle, donnant ainsi l’impression d’un simple promeneur. Il m’a raconté par la suite que, à peine tourné le coin de la rue, il avait à nouveau couru tout le long de l’avenue Louise pour rejoindre l’avenue Molière, où il ne fut plus inquiété.

Marie-Thérèse et moi, traînés au commissariat, fûmes relâchés au terme d’un interrogatoire de routine… mais, la routine dans un bureau de police, c’est long, vous pouvez me croire.

L’histoire devait s’arrêter là, nos parents intervinrent d’urgence auprès des quelques magistrats qu’ils connaissaient afin d’éviter notamment qu’il soit porté ombrage à la carrière de docteur en droit entamée par leur fils. Mais il y eut un prolongement. En effet, peu de temps après, les parents de Marie-Thérèse organisèrent un cocktail et eurent la gentillesse d’inviter mes parents — qu’ils ne connaissaient pas —. La conversation entre les deux pères se déroula à peu près de la manière suivante : « Vous avez bien de la chance, Monsieur, d’avoir un fils qui ne vous donne que des satisfactions. Il est bien élevé, aimable. Il se plie aux règles de la vie en société et je suis convaincu qu’il travaille sans même que vous deviez le lui demander… Moi, voyez-vous, Monsieur, j’ai cinq fils et je suis bien placé pour dire que ce sont des bons à rien, des paresseux qui n’arriveront jamais à rien… »

Mon père accueillait ces compliments avec un sourire gêné, songeant : « S’il connaissait l’histoire des masques ! »Maisils ne l’apprirent jamais. Cette conversation, en apparence anodine, allait toutefois connaître quelque suite : mon futur beau-père prit mon père en aparté pour lui dire,grosso modo: « D’après ce que ma fille m’a dit, il a fait des études secondaires brillantes. Il est très travailleur, mais pourquoi diable fait-il le droit ? Cela ne mène nulle part ! »