18,99 €

Mehr erfahren.

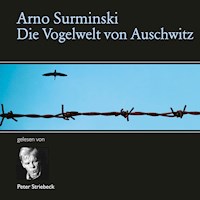

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wilhelm Bubat, 1888 im masurischen Prostken geboren, träumt seit frühester Jugend davon, Lokomotivführer zu werden. Als junger Eisenbahner gehört er zur Armee des Kaisers und fährt von Tannenberg bis Verdun. Im nächsten Weltkrieg ist er wieder unterwegs, befördert Kohle und Menschen, auch in die Konzentrationslager Sachsenhausen und Auschwitz. Die Fracht ist egal – er erfüllt seine Pflicht, schweigt und leidet ... Eindringlich schildert Arno Surminski die Schrecken der Weltkriege, Flucht und Vertreibung: lebendige Geschichte aus der Perspektive der einfachen Leute.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 430

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Arno Surminski

Irgendwo ist Prostken

Roman eines masurischen Lokführers

Distanzierungserklärung: Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

© für die Originalausgabe und das eBook: 2015 LangenMüller in

der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, StuttgartAlle Rechte vorbehalten.

Umschlaggestaltung: Sabine Schröder

Umschlagmotiv: Strichzeichnung nach einer Fotografie © iStock.com/mycola

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-7844-8374-0

www.langen-mueller-verlag.de

Drei-Kaiser-Jahr

Er kam auf die Welt, als noch ein Kaiser regierte und das Leben in geordneten Bahnen verlief, wie sie später sagten, als es weniger ordentlich zuging. Geboren wurde Wilhelm Bubat in dem masurischen Flecken Prostken, an der Grenze zum Reich des Zaren. Wenn auf der russischen Seite in Grajewo die Glocken läuteten, hörten sie es im preußischen Prostken. Und umgekehrt. Die Taufpaten fragten die Eltern Amalie und Gustav Bubat, ob der Kaiser es erlaubt habe, dem Jungen seinen Vornamen zu geben. Sie hatten ihn nicht gefragt und meinten, ein Kaiser habe Wichtigeres zu tun, als sich um die Namen seiner Untertanen zu kümmern.

Prostken war ein angenehmer Ort, um auf die Welt zu kommen. Wälder und Seen umgaben eine lang gestreckte Straße, die nach Südosten zulief und an deren Ende, so vermuteten die Leute, die große Stadt Warschau liegen musste. Ein Flüsschen, benannt nach einer Stadt westlich von Prostken, plätscherte seines Weges abseits des Ortes, lud die Kinder zum Nacktbaden ein und die Großen zum Krebsefangen. In der Wildnis zur Grenze hin sagten sich Fuchs und Hase Gute Nacht; es sollen auch Wölfe vorgekommen sein. Ein Moor breitete sich neben der Grenze aus, schwarz und düster, voller absonderlicher Gestalten, die den Kindern Angst einjagten.

Bekannt wurde der Flecken durch eine unglückliche Schlacht, die sich im Jahre 1656 ereignete, als die Tataren über die Grenze kamen und Prostken niederbrannten. Häuser aus der Tatarenzeit gab es keine mehr, doch die alten Leute erzählten gern die schaurigen Geschichten von den wilden Männern aus der Tatarei. So hielten sie die Angst vor allem, das aus dem Osten kam, am Leben. Erst als Kaiser und Zar Freunde wurden, fühlten sich die Menschen an der Grenze sicher, sprachen aber noch oft von der unglücklichen Gräfin Lehndorff, die mit ihren Kindern von den Tataren verschleppt und auf dem Sklavenmarkt in Konstantinopel an einen Juden verkauft worden war. Das Tatarenlied, dessen einundvierzig Strophen jede Feier zum Gedenken an die Schlacht in die Länge zog und so manchen Sänger ermüdete, wurde im Oktober eines jeden Jahres im Gottesdienst voller Inbrunst gesungen.

Zu den Sonderbarkeiten Prostkens gehörte die Eisenbahn, die jedermann in fernen Städten vermutete, aber nicht im masurischen Grenzland. Als Wilhelm auf die Welt kam, war sie im fernen Reich schon viele Kilometer gefahren, aber in der östlichen Provinz mit Verspätung angekommen, weil die Eisenbahngesellschaften zögerten, eine Strecke von Berlin nach Königsberg zu bauen und zu befahren. Für wen sollten in dem weitläufigen, armen Land die Züge fahren? Schließlich sprang der preußische Staat ein und schuf mit der Ostbahn ein staatliches Unternehmen, das 1852 die eisenbahnlose Zeit beendete. In Prostken erschienen die ersten Züge im Heldenjahr 1871, als die Südbahn einen Grenzbahnhof einrichtete und Züge von Lyck nach Suwalken mit Weiterfahrt Richtung Warschau eintrafen.

Bei Wilhelms Geburt war der Grenzbahnhof schon siebzehn Jahre alt und gut befahren. In seinem Geburtsjahr regierten nicht nur drei Kaiser in Deutschland, es kam auch zu unerhörten Schneeverwehungen, die den Eisenbahnverkehr zum Erliegen brachten. Zehn Tage wartete ein Güterzug vor dem Bahnhof Prostken in hohen Schneeschanzen, und die alten Leute orakelten, die neue Erfindung tauge wohl doch nicht für die ferne Provinz, die Natur sei dagegen. Doch die Eisenbahner gaben nicht auf, sie bauten Schneeschutzzäune und erfanden Schneepflüge, die sie vor die Lokomotiven spannten. So wurde Masuren, was den Schnee anging, für die Eisenbahn eine sichere Gegend.

Zu erwähnen wären noch die Grenzhäuschen hüben und drüben, mit Schlagbaum und uniformierten Beamten, die Russisch, Deutsch und bei guter Stimmung auch Masurisch zu sprechen verstanden. Wegen der Grenze hatten die Züge in Prostken einen längeren Aufenthalt, denn nach dem Ein- und Aussteigen der Fahrgäste mussten die Zöllner noch prüfende Blicke in jeden Wagen werfen. Das wiederholte sich auf der anderen Seite, wo der Zug auf die breite russische Spur gesetzt wurde, was auch seine Zeit dauerte. So kam die Eisenbahn selten pünktlich an.

Am Bahnhof

Seine Eltern besaßen ein kleines Anwesen nahe dem Bahnhof. Der Vater verstand sich darauf, Holzräder für Leiterwagen und Kutschen zu bauen, die Mutter – sie war jenseits der Grenze bei Grajewo geboren, sprach aber gut Deutsch – versorgte das Federvieh und den Garten, unter dessen blühenden Bäumen Wilhelm zum ersten Mal den Kuckuck hörte. Auch das Heulen und Stampfen der Lokomotiven begleiteten seine frühen Lebensjahre.

Wenn die Leute in Prostken mit Gott reden wollten, mussten sie ins benachbarte Ostrokollen wandern, das sich rühmte, die schönste Holzkirche Masurens zu haben. Von ihr hieß es, sie sei vor dreihundert Jahren von den Tataren niedergebrannt, dann aber mit Gottes Hilfe in großer Herrlichkeit wieder aufgebaut worden. Da die Einwohnerzahl zunahm und nicht jeder fromme Christ den Weg von Prostken nach Ostrokollen zurücklegen wollte, kam die Kirche gelegentlich zu ihm. Im Warteraum des Bahnhofs und im Gemeindehaus hielten sie Gottesdienste und Gebetsstunden ab. Im Bahngebäude geschah es auch, dass der kleine Wilhelm mit Wasser getauft wurde, was seinem Leben eine frühe Verbindung zur Eisenbahn geben sollte. Wer so nahe den Schienen lebt, entwickelt Zuneigung zu den lärmenden Stahlrössern, die Menschen und Güter in die weite Welt befördern. Den Bewohnern Prostkens lag die weite Welt nicht so sehr, und Eisenbahnfahrten galten ihnen als Marotte der feinen Leute. Wenn sie eine Reise unternehmen mussten, etwa wegen eines Trauerfalls in der Verwandtschaft, spannten sie die Pferde vor den Wagen und verabschiedeten sich mit dem Spruch: Das Beste, was ein Mensch von einer Reise nach Hause bringen kann, ist die heile Haut.

Wilhelms Eltern erwarteten, ihr Sohn werde sich den Pferden zuwenden, die auf der Wiese hinter ihrem Apfelgarten grasten. Hoch zu Ross durch Wald und Flur zu reiten, davon träumte man in Masuren. Warum sollte es dem kleinen Wilhelm anders ergehen?

Der Bahnhof lag jenseits der Pferdeweide. Oft wehte der Rauch der Lokomotiven über den Bretterzaun bis in die Werkstatt, in der der alte Bubat an seinen Rädern bastelte. Das Schnaufen, Paffen, Heulen, Bimmeln und Pfeifen, auch der Krach, den es gab, wenn zwei Güterwagen zusammengekoppelt wurden, begleiteten den kleinen Jungen Tag und Nacht.

Als er zur Schule kam, war Prostken ein ansehnlicher Ort, in dem mehr als tausend Menschen lebten, darunter viele Diener des Staates, die mit der Eisenbahn in diesen entlegenen Winkel Preußens gekommen waren, um hier ihre Pflicht zu erfüllen. Es gab eine Eisenbahnersiedlung und Häuser für Zollbeamte. Von der Schule in der Hauptstraße erzählten die Leute, der Alte Fritz habe sie im Jahre 1766 eingerichtet. Auch ein französischer Marschall soll 1812, als die Kinder Pause hatten, auf dem Weg nach Russland per Kutsche vorbeigekommen sein und freundlich gegrüßt haben. Auf dem Rückweg hat ihn aber niemand gesehen.

Um die Schule zu erreichen, musste Wilhelm auf einer Brücke die Bahnschienen überqueren. Das brachte ihn jeden Tag den schwarzen Ungeheuern näher, die mit Rauch und Zechenfeuern den Kindern Angst einjagten. Oft fuhr ein Zug lärmend unter der Brücke durch, während Wilhelm sich oben ans Geländer klammerte. Die Lokführer stießen einen schrillen Pfeifton aus, wenn sie Kinder auf der Brücke sahen. Oder sie pafften Rauch in den Himmel, der die Brücke mit den Kindern, die darauf standen, einnebelte.

In der Schule saß Wilhelm in einer Bankreihe nahe Lina. Die wohnte mit der Mutter auf der anderen Seite des Bahndamms und war gut in Malen, Singen und Gedichteaufsagen, während Wilhelm sich mehr aufs Rechnen verstand. Linas Vater war früh gestorben, an einer Krankheit, die niemand kannte; ihr älterer Bruder Ewald hatte schon die Konfirmation erhalten und lernte in Ostrokollen das Schmiedehandwerk. Wenn Lina Angst vor den lärmenden Lokomotiven hatte, brachte Wilhelm sie nach der Schule auf Umwegen zu ihrer Mutter, die Therese hieß und ihr langes Witwenleben hauptsächlich im Gemüsegarten verbrachte.

Nicht der Bahnhof, sondern die Grenzstation war der Jugend der abenteuerlichste Ort. Dort bewunderten sie die Uniformen der Gendarmen und Zollbeamten, musterten die Pferdewagen, die von Russland nach Preußen klapperten, beladen mit Schweinen und gackernden Hühnern. Es wäre ihnen ein Spaß gewesen, wenn einer der Gendarmen einen Flintenschuss in die Wolken gefeuert hätte, aber es blieb auffallend still an dieser Grenze. Ab und zu gerieten ein paar Frauen in Streit, keiften auf Deutsch, Masurisch oder Russisch, und die Uniformierten standen lachend daneben.

Mit den Jahren gewöhnte sich Wilhelm an den Bahnhofslärm. Er kannte die Männer in den Lokomotiven, und sie kannten ihn, winkten ihm zu, wenn er auf der Brücke stand und auf seinen Zug wartete. Da der Bahnhofsvorsteher es nicht leiden mochte, wenn Kinder zwischen abgestellten Güterwagen Maulaffen feilhielten, versteckte sich Wilhelm im Gebüsch am Bahndamm und beobachtete das Kommen und Gehen, bewunderte die feinen Damen, die aus den Salonwagen stiegen, und die Herren, die mit ihren paffenden Zigarren den Lokomotiven nicht nachstehen wollten. Zu der Zeit, als Wilhelm Bekanntschaft mit der Eisenbahn machte, gehörte es sich noch, zu einer Bahnfahrt den Sonntagsstaat aus dem Schrank zu holen. Oft fuhren Kutschen vor, die die Fahrgäste abholten. Die Kutschpferde hatten auch Angst vor der Eisenbahn. Beim Anblick fauchender Lokomotiven gingen sie hoch, zerrten an den Zügeln und mussten von den Kutschern mit Gewalt gehalten werden.

Der Arierberg, den die Schulkinder bestiegen, um singend den Frühling, den Sommer oder den Herbst zu begrüßen, hatte mit hundertfünfundachtzig Metern eine stattliche Höhe, kam aber im Erdkundeunterricht nicht vor. Stattdessen erzählten die Lehrer von großen Erhebungen im fernen Süden, mit denen verglichen die masurischen Höhen wie Heemskehügel aussahen. Nur per Eisenbahn waren die fernen Berge, Städte und Meere zu erreichen. Weit reisen, aber immer wieder nach Hause kommen, das gefiel den Kindern. Als der Bahnhofsvorsteher im Vorbeigehen den kleinen Wilhelm fragte: Na, Jungche, was willst mal werden?, fiel ihm als Antwort nur Lokomotivführer ein. Der Mann wunderte sich, warum ein masurischer Junge, der zum Kühehüten und Holzschlagen geboren war, so hoch hinaus wollte. Er versprach, sich umzuhören bei der Königlich-Preußischen Eisenbahn. Tüchtiges Lernen wäre erste Pflicht, sagte er. Vor allem das Rechnen war gefragt und technische Fertigkeiten. Mit dem Hammer Nägel ins Holz schlagen, mit Sägen und Feilen umgehen, Schrauben ordentlich festziehen und wieder lösen. An seinem zehnten Geburtstag durfte Wilhelm zum ersten Mal ins Innere einer Lokomotive klettern, die vom Rangierbahnhof zum Hydranten fuhr, um Wasser aufzunehmen. Ihm kam es vor, eine Lokomotive sei kein kaltes Eisen, sondern ein Lebewesen.

Sein Vater hielt nicht viel von dem neumodischen Krams. Seitdem es die Eisenbahn gab, fuhren junge Männer aus Masuren ins Reich, um für die Ruhrbarone Kohle aus der Erde zu holen oder im Hamburger Hafen Schiffe zu beladen. Zurück blieb ein Land, in dem es immer weniger Menschen, aber viele Hasen, Krähen und Klapperstörche gab.

Nach Lyck

Wilhelm trieb sich oft auf dem Bahnhof herum, sah zu, wie sie Grubenholz verluden, und kletterte auf die Holzberge hinter dem vierten Gleis. Er kannte große und kleine Lokomotiven mit Namen, sprach mit Rangierern, Heizern und Lokführern, wenn sie Zeit hatten für den kleinen Boofke. Sie ließen ihn in ein Güterwagenbremserhäuschen klettern, wo er die Welt von oben anschauen konnte. Das Heulen und Stampfen machte ihm nichts aus, er empfand die Bahnhofsgeräusche als Botschaften einer fernen Welt, die mit der Eisenbahn nach Prostken gekommen war.

Als das neue Jahrhundert angebrochen war, von dem der Kaiser seinen Untertanen zugerufen hatte: Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen!, verließ Wilhelm Bubat die Volksschule. Nun sollte das Eisenbahnleben beginnen.

Nimm keine Schniefkebahn, sagte der Bahnhofsvorsteher zu ihm. Die fährt nur Rüben über die Felder, aber die Großbahn geht nach Berlin und wieder zurück. Bevor sie dich in eine Lokomotive lassen, musst du etwas Ordentliches lernen. Schneider oder Zuckerbäcker geht nicht, etwas Technisches, Grobes sollte es sein, ein Umgang mit Hammer und Kneifzange.

Während Wilhelm sich nach einer Lehrstelle umschaute, ging Lina weiter zur Schule. Sie will hoch hinaus, sagte ihre Mutter zu Amalie Bubat. Jeden Morgen fuhr Lina mit der Bahn von Prostken in die Kreisstadt und kam nachmittags mit ihren Heften zurück. So kam auch Lina der Eisenbahn näher und verlor die Angst vor den schnaubenden Stahlrössern. Die Stadt Lyck war nicht nur um einiges größer als Prostken, sie besaß auch einen See und weitere Sehenswürdigkeiten. Eine war das Schloss auf einer Insel, die die Schulkinder regelmäßig besuchten, um vom schaurigen Brand des Schlosses im Jahre 1833 zu hören. Sie gedachten auch der Befreiung vom napoleonischen Joch 1812 und des Endes der Zarenzeit im Siebenjährigen Krieg, auch der Rettung vor den Tataren, die die Stadt anzündeten, aber nicht über das Wasser kamen.

Ein Schmied in Lyck nahm Wilhelm in die Lehre. Auch er fuhr nun jeden Morgen mit der Eisenbahn zur Werkstatt und abends zum Schlafen nach Hause zurück. So viel er auch Ausschau hielt, Lina traf er nicht. Sie nahm morgens einen Zug später und nachmittags einen Zug früher. Gern wäre er an schönen Tagen per Fahrrad am Bahndamm entlang mit den Zügen um die Wette gefahren, aber wer besaß in jenen herrlichen Zeiten schon ein Fahrrad? Bei Abfahrt und Ankunft seines Zuges hielt Wilhelm sich gern in der Nähe der Lokomotive auf, ließ sich vom Lokführer die Zeichen erklären, die zu beachten waren, und fragte ihn, wenn er oben aus der Luke schaute, wie seine Lok sich bei Schneetreiben anstellte.

Eine Lokomotive kann dir ein Gefängnis sein oder ein gemütliches Zuhause, sagte ihm ein Lokführer. Es kommt ganz darauf an, was du daraus machst.

Oft umwanderte Wilhelm das stählerne Ungeheuer, warf einen Blick auf Buchsen, Schrauben und Bolzen und hätte wohl die Roststellen vom Eisen gekratzt, wäre ihm das Berühren der Lok nicht verboten worden. Lokomotiven waren für Fremde unantastbar.

Seine Eltern hofften, die Zuneigung zur Eisenbahn werde sich legen, wenn ihr Sohn einen ordentlichen Beruf hatte. Die Lokomotivführer erschienen ihnen etwas hochgeschraubt, sie traten mit Schlips und Kragen auf und überließen die Schmutzarbeit ihren Heizern. Warum nicht gleich Kapitän eines Ozeandampfers werden oder mit einem Luftschiff über die Berge fliegen? Vor allem fürchteten die Eltern die Geschwindigkeit, mit der Züge über Land rasten. Sie können gegen einen Baum fahren oder von einer Brücke fallen, meinte die Mutter. Dass sie heimlich auch stolz war, wenn sie sich vorstellte, ihr Junge werde einmal das große Deutsche Reich per Bahn bereisen, den Kaiser spazieren fahren und mit Soldaten unterwegs sein, sagte sie lieber nicht. Sein Vater, der Stellmacher, war der Meinung, mit Pferdewagen könne ein Mensch auch durch Deutschland reisen, das sei sicherer als die Eisenbahn.

Auch Pferdewagen fahren manchmal in den Graben, konnte Wilhelm darauf nur antworten.

In der großen Stadt

Wilhelm erwartete, seine Eisenbahnerbetriebslehre in Prostken erledigen zu können, wo es Güter-, Personen- und Grenzverkehr genug gab und gescheite Leute herumliefen, die ihm alles erklären konnten. Auch das Bahnbetriebswerk Lyck, das er ein paarmal besucht hatte, wäre ihm recht gewesen, oder größere Bahnhöfe in anderen masurischen Städten. Aber dann kam die Enttäuschung! Alle Lehrlinge aus der Provinz sollten ihre Lehrzeit in den Eisenbahnstandorten von Großstädten verbringen. Sie schickten Wilhelm Bubat nach Königsberg, zum Sitz der Königlich Preußischen Staatsbahndirektion. So schnell hatte er die ferne Welt mit ihren großen Städten nicht kennenlernen wollen. Ein richtiger Masure liebt das Landleben und fürchtet die Städte.

Der Bahnhofsvorsteher von Prostken versuchte ihn zu trösten, indem er über die Sehenswürdigkeiten Königsbergs sprach. Er erwähnte ein Schloss, einen Dom und einen Hafen mit riesigen Schiffen. Aber Wilhelm war noch in einem Alter, in dem ihn mächtige Dome eher ängstigten als erfreuten, und Schiffe wollte er auch lieber anschauen, als mit ihnen fahren.

Auch seine Eltern sorgten sich, ihren Sohn im Gewühl einer Großstadt zu verlieren, und das alles nur der Eisenbahn wegen. Doch Wilhelm hatte sich nun einmal für die Bahn entschieden, so musste es geschehen. Gustav Bubat begleitete seinen Sohn auf der Reise in die Hauptstadt der preußischen Provinz. Auch ihm war etwas bange zumute, aber er zeigte es nicht.

Der Abschied von Prostken tat ihm weh, aber er tröstete sich damit, zu hohen Feiertagen und an Sonntagen mit der Südbahn nach Hause zu kommen. Bei Wochenendreisen nach Prostken musste er viel Zeit im Zug und auf Umsteigebahnhöfen verbringen, denn eine Fahrt dauerte an die vier Stunden, bei Schneetreiben noch länger. War die Strecke zugeweht, fuhr die Bahn überhaupt nicht.

Königsberg besaß nicht nur eine Bahndirektion, sondern auch mehrere Bahnhöfe, eine Lehrwerkstatt und ein Heim, in dem die künftigen Lokomotivführer untergebracht wurden. Hier begann er mit anderen Burschen aus Angerburg, Gumbinnen und Tilsit den Beruf zu erlernen, der sein Leben bestimmen sollte. Es fing nicht mit Lesen, Rechnen und Schreibübungen in warmen Stuben an, die Lehrlinge mussten als Erstes an die frische Luft. Sie begleiteten den Bau- und Erhaltungstrupp, der die schweren Arbeiten auf der Strecke zu verrichten hatte. In den Ausbesserungswerken legten sie mit Hand an, schauten dem Bahnmeister über die Schulter und hörten im Weisungsraum, wie Lok- und Zugführer auf die Reise geschickt wurden. Ein Besuch in der Waggonfabrik Steinfurt gehörte zum Pflichtprogramm. Dort sahen sie, wie der Durchgangswagen vierter Klasse für Reisende ohne Traglasten und die Erster-Klasse-Wagen für die feinen Leute gebaut wurden. Auf einem Rangierbahnhof durfte Wilhelm einer Lok Wasser und Feuer geben. Er schrieb auf, dass eine große Lok über neun Kubikmeter Wasser fassen konnte. Bei der Bekohlungsanlage wurden ihr dreieinhalb Tonnen Kohle mitgegeben. Zum Glück gab es Wasser in Königsberg im Überfluss, und die Kohle kam mit langen Güterzügen aus dem Oberschlesischen. Schwarze Kohlenhände gehörten zum Beruf. Wenn du die Lokführerprüfung nicht bestehst, wäre Schornsteinfeger eine weitere Möglichkeit, witzelten die, die die Prüfung schon bestanden hatten. Oder du gehst in ein Bergwerk, da wirst du auch schwarz.

Im theoretischen Unterricht lernten sie den Spruch: Die Lokomotive ist das mächtigste Landfahrzeug der Erde, vergleichbar dem Elefanten im Tierreich. Von den größeren Elefanten wurden die Lehrlinge anfangs ferngehalten. Wilhelm hätte gern die Lokomotivwerke Henschel in Kassel oder Borsig in Berlin besucht, aber diese Städte lagen für einen dienstlichen Lehrlingsausflug viel zu weit entfernt. Statt den praktischen Lokomotivbau zu erleben, mussten sie sich mit einem Heft begnügen, das den Bau in Schrift und Bild vorführte. Als er seinem Vater erzählte, gewisse Lokomotiven erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von über achtzig Stundenkilometern, runzelte der die Stirn.

Drück die Mütze fest auf den Kopf, mein Junge, sonst reißt es dir die Haare aus, sagte er.

Der alte Bubat hätte es gern gesehen, wenn Wilhelm zur Lenzschen Eisenbahngesellschaft gegangen wäre. Die betrieb die Kleinbahnen in Ostpreußen, die Rüben und Kartoffeln fuhren und es nie eilig hatten. Ihre Lokomotiven waren keine Elefanten. Aber im Eisenbahnwesen galt die Regel: Ein Lokführer kann sich nicht aussuchen, wo er fahren will, sondern muss da arbeiten, wo er hingestellt wird.

In Königsberg lernte er eine besondere Art von Bahnbeamten kennen: die Militäranwärter. Es waren ältere Männer, die nach ihrem Ausscheiden aus dem Militärdienst einen Zivilversorgungsschein erhalten hatten, der ihnen ein Anrecht auf Weiterbeschäftigung im Staatsdienst gab. Viele dieser Anwärter kamen zur Eisenbahn und brachten ihre Sicht von militärischer Disziplin, Ordnungssinn, Gehorsam und Pflichterfüllung mit. Die Lehrlinge hatten unter diesen Tugenden oft zu leiden, hin und wieder teilten die Militäranwärter Mutzköpfe aus.

Bald wurden ihm alle Schrauben und Hebel vertraut. Wilhelm durfte die Kolben ölen, das Thermometer lesen, den Wasserstand messen und Wasser aufnehmen. Ein älterer Lokführer namens Bernhard, der von sich behauptete, er sei auf die Welt gekommen, als in Deutschland nur Pferdekutschen unterwegs waren, nahm sich der Lehrlinge an. Er wusste mit dem gespitzten Mund jenen Heulton zu erzeugen, den die Kinder gern hörten. Auch brachte er den Lehrlingen gewisse Pfeifsignale bei, die anzeigten, was ein Lokführer auf dem Herzen hatte.

Mit dem richtigen Signal kannst du eine Flasche Bier bestellen, war sein ständiges Reden. Wichtig waren ihm die Bremsen. Sie gut zu befestigen, zu ölen und zu lösen, davon hing die ganze Eisenbahnerherrlichkeit ab. Bernhard behauptete auch, Lokomotiven seien keine Maschinen, sondern Lebewesen, die ein Zuhause haben und ab und zu gestreichelt werden wollen.

Für Wilhelm begann die Eisenbahnerherrlichkeit, als er mit Bernhard die erste längere Fahrt unternahm. Sie führte von Königsberg nach Sensburg. Dort lieferten sie leere Güterwagen ab, die mit Zuckerrüben beladen werden sollten. Wilhelm stand neben dem alten Mann und beobachtete die Hände, die ruhig diesen und jenen Hebel drückten. Rechte Hand am Bremsventil, linke Hand am Steuerungsrad. Den Blick geradeaus auf der Suche nach Hindernissen. Wie er die Zeichen deutete. Wie er im Vorbeifahren darauf achtete, ob die Schranken fest geschlossen waren. So wollte auch Wilhelm eines Tages am Steuerrad stehen und mit dem größten Landfahrzeug durch die Welt fahren. Er hielt den Kopf durchs Seitenfenster, ließ den Fahrtwind an seinen Haaren zerren und bewunderte die Landschaft, die Flüsse und Wälder, die vorbeiflogen wie flüchtige Schatten. Wie erschraken alle Lebewesen, wenn ein Zug lärmend daherkam. Pferde gingen hoch, Vogelschwärme stiegen in den Himmel, Kühe rannten über die Wiesen, Kinder hielten sich die Ohren zu. Etwas Neues war in die ruhige alte Masurenwelt gekommen: die Eisenbahn.

Mädchen mit weißem Kopftuch

Wenn er zu den Feiertagen nach Hause kam, fragte ihn der Bahnhofsvorsteher, was er Neues im Eisenbahnbetriebsdienst gelernt habe.

Noch fährst du spazieren, sagte er. Bald stehst du im Führerstand und bringst einen Zug von Königsberg nach Prostken. Wenn das passiert, werden wir einen Schnaps trinken.

Die Heizerprüfung schaffte er ohne Mühe, vor der Lokführerprüfung fürchtete er sich ein wenig.

Wenn du die nicht bestehst, fährst du weiter als Heizer, sagten alle, mit denen er sprach. Das ist auch ein schöner Beruf. Und irgendwann kommt die Zeit, in der sie dringend Lokführer brauchen und auch Heizer in den Führerstand stellen.

Auch der Bahnhofsvorsteher redete von der Lenzschen Kleinbahngesellschaft. Bei ihr würde er am ehesten eine eigene Lok bekommen. Aber das Kleinbahngebimmel zu den ostpreußischen Dörfern war nicht Wilhelms Lebensziel. Er wollte zu den Elefanten, um nach Berlin, an den Rhein und in die Berge zu fahren.

Seine Eltern fragten mehr als nötig nach dem Lebenswandel in Königsberg und versuchten herauszufinden, ob er eine Braut hatte. Wenn ja, sollte er sie nach Prostken bringen, damit sie sie besehen könnten, denn es wurde Zeit zu heiraten, wenn die Eltern noch etwas Freude an einem Enkelkind haben sollten. Eine großstädtische Braut sahen sie nicht so gern. Die Großstädter standen in dem Ruf, leichtfertig zu sein und die Arbeit nicht erfunden zu haben. Eine bodenständige Frau aus der masurischen Gegend sollte es sein.

Freude machte es ihm, mit einer Rangierlok hin und her zu fahren, sie zu befeuern und ihr Wasser zu geben. Die Schulstunden, wenn sie Geschwindigkeiten ausrechnen, Signale studieren und Einweisungspapiere lesen mussten, ertrug er geduldig, obwohl ihm das Schriftliche nicht so lag. Er lernte Nebel und Schneetreiben als die größten Feinde eines Lokführers kennen und fand Gefallen an der Erdkunde, wenn er die Eisenbahnstrecken auf der Landkarte mit dem Finger abfahren, die Kilometer ausrechnen und die Städte aufschreiben konnte, die mit der Eisenbahn erreichbar waren. Geografie und Eisenbahn gehören zusammen, sagten sie im Schulunterricht. Ach, es gab so viele schöne Städte in Deutschland, die besucht werden wollten.

Bei einer Reise nach Prostken, es muss ein längerer Aufenthalt zum Pfingstfest gewesen sein, spazierte er den Fußweg am Bahndamm entlang Richtung Lyck und entdeckte auf der anderen Seite – da gab es auch einen Fußweg – ein weißes Kopftuch, das sich auf und ab bewegte. Eine Frau oder ein Mädchen? Er wollte rufen, aber da kam der Zug von Lyck angebraust, fuhr zwischen ihnen durch, der Lokführer gab noch ein Signal, wollte wohl die Spaziergänger erschrecken. Als der Zug durch war, kletterte Wilhelm auf den Bahndamm und fand das weiße Tuch sowie die dazugehörige Person in einem Gebüsch. Es war Lina Helmig, das Mädchen, mit dem er in der Dorfschule auf der gleichen Bank gesessen hatte. Seitdem er in Königsberg das Bahnfahren lernte, hatte er sie aus den Augen verloren. Sie war größer gewachsen, hatte langes, blondes Haar, eine Stupsnase und Brüste wie eine erwachsene Frau. Er half ihr auf die Beine, zupfte die Kletten von der Bluse und holte die weiße Haube aus einem Brennnesselbusch. Das alles ging mit viel Gelächter vor sich, bis Lina fragte: Warum müssen die Lokomotiven uns Menschen so sehr erschrecken?

Darauf wusste er keine Antwort, versprach aber, sollte er jemals Lokführer werden, keinen Menschen zu erschrecken, schon gar nicht kleine Mädchen.

Sie spazierten weiter, nun gemeinsam auf dem Fußweg neben dem Bahndamm Richtung Lyck. Auf halber Strecke kehrten sie um. Der Zug, der Lina erschreckt hatte, kam zurück. Dem Lokführer schien es zu gefallen, dass die beiden nun nebeneinander auf einer Seite des Bahndamms gingen, er winkte ihnen zu und gab ein kurzes Signal.

Während des restlichen Weges erzählte Wilhelm von der Kunst, mit lärmenden Lokomotiven kleine Mädchen zu erschrecken, Lina sprach über die Nähkunst in ihrer Schneiderstube. Wenn ihr gut lernt, könnt ihr euch das eigene Hochzeitskleid nähen, hatte der Meister zu den Lehrmädchen gesagt. Darüber konnten Lina und Wilhelm nur lachen.

Als der Pfingstausflug nach Prostken zu Ende ging, brachten die Eltern ihn zum Bahnhof und wunderten sich über die Kletten an seinen Hosenbeinen. Weit entfernt auf der anderen Seite des Bahndamms stand ein Mädchen mit weißem Kopftuch. Als der Zug vorüberrollte, hob Lina schüchtern die Hand.

Nach Rominten

Die ersten Fahrten unternahm Wilhelm als Gehilfe des alten Lokführers Bernhard. Der klopfte ihm eines Morgens auf die Schulter und sagte: Heute wirst du etwas Besonderes erleben. Die Besonderheit fing damit an, dass sie gemächlich über Land fuhren und gegen Mittag den Eisenbahnknotenpunkt Korschen mitten in der Provinz erreichten.

Worauf warten wir?, fragte Wilhelm.

Auf den Kaiser, antwortete Bernhard. Er hatte Weisung erhalten, den Kaiser, der im Salonwagen von Berlin heraufkommen wollte, zum Bahnhof Hardteck in Groß Rominten zu geleiten, wo der »Kaiserpavillon« auf ihn wartete. In der Nähe der Grenze, nicht bei Prostken, sondern weiter nördlich in der Rominter Heide, wollte Majestät Hirsche jagen.

Kaum hielt der Kaiserzug, erschien er am Fenster seines Salonwagens. Bernhard und der Kaiser schienen sich von früheren Reisen her gut zu kennen.

Wie geht’s, Bernhard?, rief Majestät von oben herab.

Ich kann nicht klagen, antwortete der alte Mann. Das Essen schmeckt, und die Hosen passen.

Was hast du da für einen Burschen mitgebracht?, wollte der Kaiser wissen und zeigte mit dem Spazierstock auf Wilhelm.

Der lernt das Lokfahren, kam die Antwort.

Recht so, mein Sohn!, rief der Kaiser ihm zu. Wir brauchen gute Lokomotivführer. Unsere Soldaten müssen von West nach Ost und von Ost nach West gefahren werden, wo immer sie für das Vaterland auf Wache stehen. Das geht am schnellsten mit der Eisenbahn.

Er fragte noch, ob Wilhelm Militärdienst geleistet habe.

Bernhard mischte sich ein und erklärte: Wer Lokomotivführer lernt, braucht nicht Soldat zu spielen. Die deutschen Eisenbahner sind Soldaten des Kaisers und gehören zur großen Armee.

Das gefiel Majestät. Der Kaiser forderte Bernhard auf, zu erzählen – er hatte es schon oft getan –, wie die Eisenbahn im Jahre 1870 den Krieg gegen Frankreich gewonnen hatte. Bernhard kannte die Geschichte auswendig, er erzählte sie immer wieder, Wilhelm hatte sie noch nie gehört. Damals sammelten sich die Soldaten an den festgelegten Verladestationen und bestiegen den Zug, um über den Rhein zu fahren. Die Franzosen schickten ihre Soldaten auch per Eisenbahn von Paris her an die Grenze, aber die deutschen Züge fuhren schneller. Als die Preußen in Frankreich einmarschierten, waren die Franzosen noch unterwegs.

Unsere Eisenbahn hat Sedan gewonnen!, rief Majestät.

Und wie war das mit den französischen Güterwagen, die die Preußen beim Einzug in Metz erbeuteten? Die Franzosen hatten die Eigenart, erklärte Bernhard, ihre Soldaten auszuladen und die leeren Wagen stehen zu lassen. Das war ein Fehler. Güterwagen müssen sofort nach dem Entladen an den Ausgangspunkt zurückgebracht werden, um nicht in fremde Hände zu fallen. So wurden die französischen Wagen von den Preußen erobert und fuhren noch viele Jahre durch Deutschland.

Für Bernhard war das Geschehen des Sommers 1870 das größte Ereignis seines Eisenbahnerlebens. Er ist danach nie wieder so weit in der Welt herumgekommen wie damals bei Sedan. Bald würde er in den Ruhestand treten, wenn nicht neue Kriege ausbrechen, in denen Lokführer dringend gebraucht werden.

Auch die neuen Kriege werden von der Eisenbahn entschieden, behauptete der Kaiser. Wir brauchen keine Festungen mehr, sondern nur gute Lokomotiven. Als Sedan geschlagen wurde, besaß Preußen ein Streckennetz von sechstausend Kilometern. Heute fahren wir auf fünfunddreißigtausend Kilometern und können unsere Armeen schnell zu allen Fronten bringen.

Nach dem Ausflug in die Gegend von Sedan machten sie sich auf den Weg nach Rominten. Am Kaiserpavillon, vor dem Dienerschaft und Pferdekutschen warteten, hielt der Zug. Drei Salutschüsse empfingen den hohen Besuch und verkündeten allen Hirschen und Rehböcken, dass der Herr gekommen sei. Majestät bestieg eine Kutsche. Ein Diener, der wie ein Jägersmann gekleidet war, reichte ihm die kaiserliche Jagdflinte.

Bernhard bekam eine Zigarre, damit er mit doppeltem Dampf aus dem Schornstein und der Zigarre, wie Majestät sagte, durch die Gegend fahren konnte. Für seinen Begleiter blieb nur ein sanftes Ziehen am Ohrläppchen.

Wie heißt du?, fragte der Kaiser.

Wilhelm Bubat.

Die Vornamensverwandtschaft schien Majestät zu gefallen, denn lachend zog er nun auch am anderen Ohrläppchen.

Das genügte Wilhelm, um ein Leben lang zu erzählen, wie der Kaiser ihm die Ohren lang gezogen hatte.

Vom Ende der herrlichen Zeiten

Noch immer lebten sie in den herrlichen Zeiten, die der Kaiser versprochen hatte. Wenn Wilhelm nach einem Sonntagsausflug von Prostken nach Königsberg fuhr, musste er um sechs Uhr neununddreißig in den Zug steigen, zu früh, um ein Mädchen mit weißem Kopftuch am Bahndamm zu treffen. Gemächlich bummelte sein Zug nach Korschen, traf dort um acht Uhr dreiunddreißig ein. Zeit genug, um sich des Treffens mit dem Kaiser zu erinnern. Danach stieg er um in den Richtung Königsberg abgehenden Zug und erreichte um zehn Uhr achtundzwanzig den Südbahnhof. Diese Uhrzeiten steckten in seinem Kopf, sie bedeuteten ihm viel, und er konnte sich auf sie verlassen. Vom Südbahnhof spazierte er in sein Heim, häufig begleitet vom Läuten der Kirchenglocken.

Größere Unglücksfälle, wie der Untergang der »Titanic«, ereigneten sich auf fernen Meeren und betrafen nicht das eigene Vaterland, schon gar nicht die Eisenbahn und die Gegend von Prostken. In Europa herrschte vollkommener Frieden. Jedermann war überall gern gesehen, jeder war willkommen. Eisenbahnzüge fuhren nach Paris, Wien, Amsterdam und St. Petersburg. Die Fahrgäste schwenkten ihre Hüte, Kinder winkten den abfahrenden Zügen nach. In Königsberg begegnete Wilhelm feinen Herrschaften, die von St. Petersburg oder Warschau zu Besuch gekommen waren und sich auf Französisch verständigten. In Prostken kamen Güterzüge aus dem russischen Grajewo an, beladen mit Schlachtvieh und Getreide. Die Zollabfertigung der aus Russland kommenden Züge erfolgte in Prostken, der nach Russland abgehenden Züge in Grajewo. Alles ging wohlgeordnet zu. Wenn Soldaten marschierten, zogen sie ins Manöver, und die Kinder an der Straße begleiteten sie mit dem Liedchen »Zehntausend Mann, die zogen ins Manöver …« Da es keine anderen Aufgeregtheiten gab, erzählte Bernhard gern die Geschichte vom dicken Briese, der fünf Zentner wog und durch keine Tür passte. Als er einmal dringend mit der Eisenbahn verreisen musste, aber wegen seines Umfangs nicht ins Personenabteil kommen konnte, schoben sie ihn in einen Viehwaggon. Am Zielort angekommen, ging er zur Direktion und verlangte Geld zurück. Für eine Reise im Viehwaggon sei die Fahrkarte zu teuer gewesen.

Hoffentlich sticht die Generäle nicht der Hafer, sagte Wilhelms Vater zu den herrlichen Zeiten. Du musst wissen, mein Junge, die Herren da oben haben auch nur ein Leben. In dem wollen sie wenigstens eine Heldentat vollbringen, aber ohne Krieg gibt es keine Heldentaten. Auch dem Kaiser werden Hirsche und Rehböcke auf Dauer nicht genug sein. Der will die Kanonen donnern hören.

Als Majestät wieder sein Jagdschloss besuchte, begleitete Bernhard ihn mit seiner Lok. Nur Wilhelm fehlte, weil sie ihm andere Aufgaben zugeteilt hatten. Er hat den Kaiser, dessen Vornamen er trug, danach nicht mehr zu Gesicht bekommen. Im Jahr 1914 fand das lustige Jägerleben in Rominten ein Ende. Es war das Jahr, in dem Wilhelm Lokomotivführer werden sollte. Die praktische Prüfung bestand er mit besten Noten, das Theoretische ging einigermaßen. Sein Vater kam extra nach Königsberg, um dabei zu sein. Nach überstandener Prüfung besuchten sie eine Kneipe am Fischmarkt.

Nun hast du genug gelernt, sagte der Vater nach dem zweiten Schnaps. Nun kannst du heiraten. Das hatte ihm die Mutter aufgetragen, die bei der Gelegenheit auch Grüße von Lina ausrichten ließ.

Selbstständig und allein eine Lok fahren durfte er noch nicht, dafür war er zu jung. Wilhelm begleitete ältere Lokführer auf ihren Fahrten und durfte unter ihrer Aufsicht das tun, was er in der Lehrwerkstatt gelernt hatte. Doch dann kam der Tag, an dem er allein Herr einer Lokomotive sein durfte. Zu Beginn des Sommers 1914 gaben sie ihm einen Güterzug, der Baumaterialien von Deutsch Eylau nach Insterburg bringen sollte. Dieser Rausch des ersten Mals! Große Fahrt durch ein großes Land! Blühende Linden am Bahndamm, Störche, die auf den Wiesen ihren Geschäften nachgingen, ohne aufzublicken, wenn der Zug vorbeirasselte. Von den Erntewagen wehte der Duft des trockenen Heus ins Innere der Lokomotive. Die Frauen, die auf den Fudern standen und das Heu legten, winkten ihm zu, die Männer hoben ihre Forken, auf den Seen blühten Wasserlilien, die Schwäne führten ihre Jungen aus. Und Wilhelm Bubat mit seiner Lokomotive mittendrin. Da es noch keinen Funk- oder Fernsprechverkehr gab, musste er, wenn es nötig war, Signale mit der Dampfpfeife absetzen und hoffen, die Kollegen am nächsten Bahnhof würden sie verstehen. Das übte er so ausgiebig wie ein kleiner Junge, der mit der Trillerpfeife spielt. Heulend und bimmelnd fuhr sein Zug durch die Gegend, paffte Rauchwolken in den Himmel und erschreckte Menschen und Tiere. So etwas wirst du nie wieder erleben, dachte er, als sein Zug am Abend in Insterburg einlief. Dort erzählte ihm ein Kollege vom österreichischen Thronfolger, der in einer Stadt namens Sarajewo erschossen worden war. Wo lag Sarajewo? Hatte der Ort Bahnanschluss? Befand er sich überhaupt in Europa?

Zu den Waffen

Es lag etwas in der Luft. Die Vogelschwärme, die über die Grenze kamen, riefen lauter als sonst, die Sonne ging in einem riesigen Feuerball unter, und von Osten her kroch eine schwarze Wand über das Land.

Am Grenzbahnhof Wirballen, den jeder aufgeregt lärmend kannte, herrschte eine sonderbare Stille. Die russischen Zöllner und Grenzbeamten hatten sich in ihre Häuschen zurückgezogen, die Bauarbeiten an dem Tunnel, der unterhalb der Grenze von Preußen nach Russland führen sollte, ruhten. Sarajewo lag doch näher als gedacht.

Wilhelm koppelte die Wagen ab, die mit Material für den Tunnelbau beladen waren, und erhielt Order, mit seiner Lokomotive nach Königsberg zurückzufahren. Auf halber Strecke kam die Weisung, nach Prostken abzuzweigen, um einen Güterzug zu übernehmen, der von Russland über die Grenze gekommen war und auf die Weiterfahrt nach Allenstein wartete. Der Umweg kam ihm gelegen, hoffte er doch, die Eltern besuchen zu können, vielleicht auch – wenn die Zeit es zuließ – jenes Mädchen zu treffen, das mit seiner Mutter in dem Häuschen hinter dem Bahndamm lebte. Von Linas Mutter wusste er nur, dass sie Therese hieß und früh Witwe geworden war. Sie wollte ihre Tochter möglichst lange im Haus behalten, um nicht so allein zu sein. Als sie spürte, wie Lina immer häufiger zum Bahnhof wanderte und über Züge und Lokomotiven zu sprechen anfing, stellte sie sie zur Rede.

Mit einem Lokführer wirst du wenig Freude haben, sagte sie. Der Kerl ist ständig unterwegs. Mal kommt er nachts nach Hause, mal am frühen Morgen. Oft genug treibt er sich mit seiner Lokomotive tagelang herum.

Lina antwortete nicht, aber die Röte in ihrem Gesicht verriet der Mutter, dass es für solche Ermahnungen schon zu spät war. Zu einer Begegnung mit Wilhelm kam es nicht, weil die Schallwellen von Sarajewo auch Prostken erreicht hatten. Der Grenzübergang war geschlossen, das geplante Schulfest abgesagt. Der erste Mobilmachungstag war in Prostken angekommen. Am Sonntag, dem 2. August, läuteten die Glocken Sturm. In der Kirche beteten sie: »Ons Voder öm Himmel«. Der Gemeindediener zog durchs Dorf und rief: Krieg! Krieg! Die Männer bis zum 45. Lebensjahr wurden zum Landsturm einberufen. Gustav Bubat betraf es nicht, weil er diese Altersgrenze schon überschritten hatte. Wilhelm hätte sich gern länger in Prostken aufgehalten, auch das Häuschen hinter dem Bahndamm besucht, doch er musste mit dem wartenden Güterzug rasch das Weite suchen, um nicht ins Kriegsgeschehen zu geraten. Als der Zug abgefahren war, versank der sonst so belebte Bahnhof im Niemandsland. Keine Züge kamen aus Russland, es gingen auch keine Züge nach Russland. Die Grenzbeamten, die gern beieinandergestanden, eine Pfeife geraucht und über das Wetter gesprochen hatten, waren in ihren Unterständen verschwunden. Der Schlagbaum blieb geschlossen. Ein Ballon, den sie zuvor in Prostken nie gesehen hatten, kreiste am Himmel und beobachtete aus der Höhe, was sich an der Grenze tat. Der Bahnhofsvorsteher setzte seine Familie in den letzten Personenzug, der Richtung Königsberg abging, und versprach, später nachzukommen. Die Schule blieb geschlossen, was nicht sonderlich auffiel, denn die Kinder hatten Sommerferien. Der Schulmeister kam von einer Ausflugsreise ins Samland nicht zurück, wollte erst mal sehen, wie es weitergeht. Nur der Herr Pastor verrichtete treu seinen Dienst im Namen des Herrn und ließ den Küster zu den festgesetzten Zeiten die Glocken läuten. Auf den Kornfeldern legten sie die Arbeit nieder, die Sensenmänner eilten zu den Waffen, und die Frauen dachten an den anderen Schnitter, der in Kriegszeiten über Land zieht. Noch gab es keine Feuer am Horizont, auch die Kanonen blieben stumm, aber es lag etwas in der Luft.

Alles Unglück wiederholt sich, sagten die Alten. Es wird wieder eine Tatarenschlacht geben wie vor dreihundert Jahren.

Im Morgenlicht erreichte er Königsberg. Dort wurde der Paukenschlag, der des Kaisers herrliche Zeiten beendete, laut gefeiert. Wilhelm traf Militärkapellen, die lärmend durch die Straßen zogen, ein Offizier verlas die Proklamation des Kaisers, und junge Burschen schwenkten begeistert ihre Hüte. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche!, soll der Kaiser seinem Volk in Berlin zugerufen haben. Das hörten sie gerne. Das Volk antwortete nicht mit Vivat – das klang zu französisch –, sondern rief Heil, was zu »Heil dir im Siegerkranz« passte. An einem Stand vor dem Bahnhof registrierten Uniformierte die Freiwilligen, die für den Kaiser in den Krieg ziehen wollten. Es bildeten sich Menschenschlangen.

Die Begeisterung steckte an. Auch Wilhelm wollte zu den Freiwilligen eilen, aber sein Oberster im Betriebsdienst riet davon ab.

In Kriegszeiten werden Eisenbahner mehr gebraucht als Soldaten, sagte er. Auch als Lokführer dienst du dem Kaiser.

Jeder Schuss ein Russ

Er hoffte, auf den östlichen Strecken zu fahren, die er von der Lehrzeit her kannte: mit der Südbahn von Königsberg nach Prostken oder nach Elbing oder ostwärts Richtung Insterburg und weiter zum Grenzbahnhof Wirballen. Streckenkenntnis musste ein Lokomotivführer haben, wenn er allein verantwortlich unterwegs sein wollte. Er hatte sie auf den ostpreußischen Strecken. Doch machte der Krieg alle Streckenkenntnis zunichte. Die östlichen Grenzbahnhöfe waren schon wenige Tage nach Kriegsbeginn nicht mehr erreichbar, die ihm bekannten Strecken schrumpften von Tag zu Tag, weil russische Truppen sie besetzten. Die Kosaken ritten auf Korschen zu, in Rominten jagte nicht mehr der Kaiser.

Die Direktion ließ ausrichten, der Bahnverkehr werde sich westwärts verlagern. Ostpreußen brauche weniger Züge und Lokführer, aber in Berlin und im Rheinland würden dringend Lokführer benötigt. Wilhelm erhielt Order, nach Berlin aufzubrechen, um von dort Truppentransporte an die Westfront zu fahren. Weil der Krieg es so wollte, kam er schneller als erwartet zur ersten größeren Reise in die Hauptstadt des Reiches, zunächst als Fahrgast in einem Personenzug. Mit ihm fuhren junge Männer, die sich freiwillig gemeldet hatten und darauf brannten, fürs Vaterland zu kämpfen. Sie sangen »In der Heimat, in der Heimat, da gibt’s ein Wiedersehen«. Einer reimte »Jeder Stoß ein Franzos«, ein anderer »Jeder Schuss ein Russ«. Mit solchen Späßen vertrieben sie sich die Zeit bis Berlin.

Wilhelm saß im ersten Personenwagen hinter der Lokomotive auf dem Schaffnerplatz und genoss den Ausblick in die sommerliche Landschaft, bewunderte die größte Burg des Ostens und den mächtigen Weichselstrom unter der Brücke von Dirschau. Malerische Städte und in die Landschaft geduckte Dörfer flogen vorüber, Wälder und Heidelandschaften im Wechsel, Hockenfelder warteten auf die Erntewagen. Frauen mit weißen Kopftüchern legten die Garben, in Büschen und Bäumen hingen die ersten Fäden des Altweibersommers, Vorboten des Herbstes. In der Tucheler Heide färbten sich schon die Blätter. Wenn der erste Schnee fällt, sind wir zu Hause. Das glaubten alle, die so fröhlich nach Berlin fuhren.

Nachdem die Eisenbahn so viel zum Sieg von Sedan beigetragen hatte, wurde sie von den Generälen in die Planung des neuen Krieges einbezogen. Auch die Bahn machte mobil. Dutzende Depots, verstreut in allen Teilen des Landes gelegen, wurden geöffnet, um die abgestellten Lokomotiven, die für den Fall eines Krieges aufbewahrt und gewartet worden waren, auf die Schienen zu bringen. Soldaten und Kriegsmaterial fuhren per Bahn nach Westen und sollten, wie bei Sedan, dort eher eintreffen als der Feind. Streckenkenntnis war für Soldatentransporte nicht erforderlich.

Nach Paris geht es immer geradeaus!, rief ihm ein alter Kollege zu.

Die östlichen Grenzen wollte die oberste Heeresleitung vorerst ungeschützt dem Krieg überlassen. Die Generäle glaubten, die Zarenarmee werde in dem weitläufigen russischen Land Mühe haben, ihre Truppen schnell an die preußische Grenze zu bringen. Nach dem erwarteten Sieg im Westen sollten die Soldatenzüge Richtung Osten fahren und dort den Krieg beenden. Wenn der erste Schnee fällt.

Er reiste mit großen Erwartungen. So ein Krieg bringt die Menschen, vor allem die Eisenbahner, in bisher unbekannte Gegenden. Wenn es ein Weltkrieg ist, lernen sie die ganze Welt kennen. Königsberg war ihm vertraut, aber Berlin empfing ihn größer und aufregender. Sie schickten ihn zum Bahnhof Grunewald, wo es einen großen Lokbestand gab, vor allem die Züge für den Ostverkehr Richtung Schneidemühl standen dort im Depot. Im Lokomotivführerhaus bekam er ein Zimmer für die Nacht, mit der Order, sich früh am Morgen zum Dienst zu melden. Am Abend davor blieb ihm Zeit, durch Berlin zu bummeln. Überall traf er Soldaten, hörte Gelächter und fröhliches Rufen, die Berliner lustwandelten durch den neuen Krieg. Einige spazierten mit ihren Kindern an der Hand, andere ließen sich von ihren Frauen, die im Sonntagsstaat herausgeputzt gingen, durch die Straßen führen.

»Es ist so schön, Soldat zu sein«, sangen sie vor einem Bierausschank. Andere riefen: »Gott strafe England«.

Wie konnte ein Kriegsausbruch so viel freudige Erwartung auslösen? In Prostken zeigten die Alten, wenn sie von Kriegen sprachen, immer besorgte Gesichter. Von seinem Vater war ihm der Satz in Erinnerung geblieben: Auch Siege müssen mit Blut bezahlt werden.

Halbwüchsige verteilten Zettel mit den Theaterprogrammen der Stadt. Gegeben wurden wunderliche Stücke: »Durch Pulverdampf und Kugelregen«, »Die Waffen her«, »Mein Leben dem Vaterland«. Auch die Theater hatten ihre Depots geöffnet und dienten dem Vaterland.

Wilhelm aß Schinkenbrot, trank einen Topf Bier und hörte von einem Gendarmen, der ihm die masurische Sprache anmerkte, an der ostpreußischen Grenze nahe Gumbinnen habe es die ersten toten Russen gegeben.

Wie stand es um Prostken? Ritten dort schon die Kosaken ihre Pferde zur Tränke in den Lyckfluss?

Den Ort kannte der Gendarm nicht. Aber es wird schon gut gehen, tröstete er Wilhelm. Ins ostpreußische Herz kommen die Russen nie und nimmer.

Er schrieb eine Karte an Vater und Mutter, teilte ihnen mit, wie sehr ihm Berlin gefalle und dass er gute Aussichten habe, noch andere Städte kennenzulernen. Wenn der Briefträger euch diese Karte bringt, wird Prostken hoffentlich noch heil sein, lautete der letzte Satz.

Er wurde einem älteren Lokführer als Begleiter zugeteilt. Sie sollten einen Transport mit Soldaten und Kavalleriepferden über den Rhein an die Westfront bringen. Bedeutende Städte, die Wilhelm nur vom Hörensagen kannte, warteten auf ihn, die Türme des Kölner Doms und der Kaiserstadt Aachen sollte er zu Gesicht bekommen.

Eine lange Reihe von Personen- und Güterwagen stand bereit. In die Güterwagen sollten die Pferde eingestellt werden, in die Personenwagen die Reiter. Als sie die Lok vorspannten, wurden sie mit Jubelrufen empfangen.

Auf nach Paris!, rief einer.

Paris hat gar keinen Bahnhof, antwortete ein anderer.

Frauen überreichten den Soldaten Blumensträuße, auch die Lokomotive bekam einen Kranz umgehängt. Ein Strauß Astern wurde hinaufgeworfen und landete vor dem Feuerloch, wo die Blumen rot und weiß leuchteten. Als Wilhelm die begeisterten jungen Männer sah, fragte er sich, ob es nicht besser gewesen wäre, auch zu den Soldaten zu gehen. »Es ist so schön, Soldat zu sein …«, sangen sie immer noch.

Auf der Lok leistest du mehr fürs Vaterland als die mit ihren Pferden, sagte ihm der ältere Kollege.

Ein Offizier bat darum, im Stadtgebiet verhalten zu fahren.

Die Männer sind voller Übermut, sagte er. Sie strecken ihre Köpfe und Arme aus den Fenstern und könnten bei größerer Geschwindigkeit Schaden nehmen. Wir kommen früh genug nach Frankreich.

Mit einer Rauchwolke aus dem Schornstein, Dampfschwaden aus dem Kessel und einem lang gezogenen Heulton begann Wilhelms Fahrt in den Krieg. Kinder liefen ihnen nach und begleiteten den Zug mit Winken und Heilrufen. Im offenen Gelände fuhren sie schneller, durch Ortschaften langsamer, weil dort viele an der Bahnstrecke standen und die Soldaten grüßen wollten. Immer hatten sie Vorfahrt, kein Signal gebot ihnen Halt. Da sie zu zweit in der Lokomotive waren, konnten sie sich abwechseln und brauchten keine längeren Pausen einzulegen. Wer müde war, setzte sich auf den Boden und schloss die Augen. In einer fahrenden Lokomotive zu schlafen, auch das musste ein Lokomotivführer lernen.

Er bewunderte die Pferde in den Güterwagen. Sie verhielten sich ruhig, als wären sie schon oft mit der Eisenbahn gefahren. Zu denken, dass Hunderte Soldaten mit ihm unterwegs waren, dass sie lachten und sangen und sich geborgen fühlten, machte ein gutes Gefühl. Das war etwas anderes, als mit Viehwaggons zum Markt zu fahren oder Güterwagen voller Holz, Steine oder Sand zu einer Baugrube zu bringen. Die Ausbilder in Königsberg hatten es oft gesagt: Einem Lokführer muss es egal sein, was seine Lok zieht, er muss nur sicher und pünktlich ankommen. Wilhelm war es nicht egal. Die Züge mit Menschen und Pferden bedeuteten ihm mehr als Holz und Steine.

Sie brauchten keinen Tag, um den Rhein und die Stadt Köln zu erreichen. Dort legten sie eine Pause ein. Gulaschkanonen fuhren den Bahnsteig ab und versorgten die Soldaten. Die Pferde bekamen Heu und Wasser. Bei Einbruch der Dunkelheit ging es weiter nach Montabaur. Dort verließen die Soldaten den Zug und sattelten ihre Pferde, Kommandos ertönten in der Nacht. Nach einer halben Stunde stand der Zug leer an der Rampe und wartete auf neue Order.

Es werden nicht alle zurückkehren, sagte der alte Lokführer, während sie die Lokomotive umkoppelten. Wegen eines Toten in Sarajewo braucht man nicht die ganze Welt in Aufruhr zu versetzen.

Eine Frauenschar rückte an, um die Pferdeäpfel auf die Rampe zu fegen und die Wagen zu säubern. Während das geschah, nahmen die Lokführer eine Mahlzeit ein und ruhten ein paar Stunden. Gegen Morgen trafen sie mit dem leeren Zug in Köln ein.

Krieg in Prostken

Weil nach Kriegsausbruch Lokführer fehlten, einige sich entgegen dem Wunsch ihrer Vorgesetzten auch freiwillig zu den Soldaten gemeldet hatten, gaben sie die Regel auf, die neu ausgebildeten Lokführer nur im Kleinverkehr und Rangierdienst arbeiten zu lassen. Auch die Vorschrift, auf längeren Strecken nur als Heizer erfahrener Lokführer tätig zu werden, mussten sie lockern. Es war eben Not am Mann. So kam Wilhelm in den westlichen Teil des deutschen Vaterlandes. In Berlin wurde ihm eine Lok aus dem Kriegsreservedepot zugeteilt, ein veraltetes Exemplar, beileibe keine Schnellzuglokomotive, aber doch eine treue Seele, die gemächlich über Land tuckerte und immer ankam. Ihm wurde ein Heizer und Kesselprüfer beigegeben, der vor jedem Einsatz das Radwerk schmierte, Bremsen und Wasserstand prüfte und Schrauben und Scharniere ölte. Der Mann hieß Geschonnek und kam aus jenen südlichen Bergen, die vom Eisenbahnverkehr bisher verschont geblieben waren. Manchmal hatten sie Mühe, einander zu verstehen. Deshalb schwiegen sie lieber, Wilhelm auf Ostpreußisch, Geschonnek auf Bayerisch.

Während sie im Westen hin- und herfuhren, Soldaten über den Rhein brachten und mit leeren Zügen zurück nach Köln oder Kassel klapperten, wartete Wilhelm auf Post aus Prostken. Der ferne Grenzort schien im Kriegsgeschehen untergegangen zu sein. In den Zeitungen kam er nicht vor, nicht einmal die Direktion Köln, bei der er nachfragte, konnte ihm sagen, ob in Prostken schon Krieg sei. Nur so viel: Die Königlich Preußische Staatsbahn fuhr den Grenzort nicht mehr an, und eine Kölner Zeitung schrieb am 19. August, die Stadt Lyck sei in die Hände der Zarenarmee gefallen.

Wenn in Lyck die Kosaken sind, dann ist das weiter östlich gelegene Prostken schon lange verloren, dachte Wilhelm. Wie mochte es Gustav und Amalie Bubat ergangen sein, und wie stand es um Therese Helmig und Lina? Auf dem Koblenzer Bahnhof entdeckte er eine Zeitung, die eine Landkarte Ostpreußens abbildete. Ein roter Strich lief von Nordwest nach Südost durch die Provinz. Der Text dazu sagte, zwei russische Armeen seien eingefallen. Der Kaiser habe befohlen, Ostpreußen von den russischen Horden zu befreien.

So stand es um den Krieg im Osten. Prostken in russischer Hand, ebenso die Wilhelm bekannten Städte Lyck, Neidenburg, Arys. Hatten die Herren Generäle zu viele Soldaten nach Frankreich geschickt und zu wenige zur Verteidigung im Osten zurückgelassen? Was hatten die Kosaken mit Lina gemacht? Sie wird mit ihrer Mutter zu einer verlassenen Köhlerhütte in den Wald gelaufen sein, denn in den Wäldern ist man am besten aufgehoben, wenn der Krieg kommt. Und wie stand es um den Eisenbahnverkehr im Osten? Er wird wohl im Niemandsland stecken geblieben sein, behindert durch eingestürzte Brücken und brennende Bahnhöfe. Die bekannten Grenzstationen standen zwar noch in den Fahrplänen, waren aber nicht mehr zu erreichen, den Bahnhof Prostken musste Wilhelm sich als Trümmerfeld vorstellen, umgeben von niedergebrannten Gehöften. Wie beim Tatareneinfall vor dreihundert Jahren. Die Unglücke kehren wieder und wieder, es wiederholt sich alles.

Sein Vater war für den Dienst im preußischen Landsturm zu alt, doch das wussten die einziehenden Kosaken nicht. Um ihnen zu entgehen, wird auch er in den Wald gelaufen sein. Seine Mutter, die gut russisch sprach, wird in Prostken geblieben sein, um die Tiere, das Haus und den Garten zu hüten. Die russischen Soldaten werden ihr nichts antun, denn die Zarenarmee war eine christliche Armee. Die Frau als Kriegsbeute war in diesem Feldzug noch nicht erfunden, gelegentliche Übergriffe wurden von den Offizieren mit Peitschenhieben geahndet.

Bei Einbruch der Dunkelheit wird seine Mutter in den Wald geschlichen sein, um ihrem Gustav Essen und Trinken zu bringen. Im Übrigen war es die hohe Zeit der Pilze und Beeren. Du hast keine Langeweile, lieber Vater, du kannst Pilze sammeln, während die anderen sich mit Krieg beschäftigen.