Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Calixta Editores

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

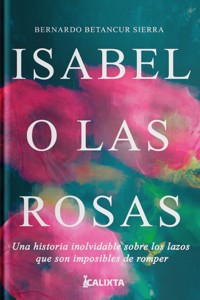

¿Es posible llevar a buen término un amor que nació desde la infancia? Ricardo pasa los días entre el cansancio de su cotidianidad y los recuerdos de Isabel, la mujer que conoció cuando eran niños y de la que ha vivido enamorado desde que las rosas rojas se convirtieron en un símbolo inquebrantable para ambos. El destino, los prejuicios y los miedos los llevaron por rumbos distintos, pero él no ha podido borrar de su mente el sinfín de preguntas sin respuestas que las decisiones tomadas y no tomadas lo han llevado a hacerse. Una historia inolvidable sobre los lazos que son imposibles de romper.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 325

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

©️2023 Bernardo Betancur Sierra.

Reservados todos los derechos

Calixta Editores S.A.S

Primera Edición Abril 2023

Bogotá, Colombia

Editado por: ©️Calixta Editores S.A.S

E-mail: [email protected]

Teléfono: (571) 3476648

Web: www.calixtaeditores.com

ISBN: 978-628-7631-28-1

Editor en jefe: María Fernanda Medrano Prado

Edición: Ana M. Sánchez Gutiérrez

Corrección de estilo: Julián Herrera Vásquez

Corrección de planchas: Laura Puentes -Diego Santamaria

Maquetación e ilustración de cubierta: David Avendaño @art.davidrolea

Diagramación: David Avendaño @art.davidrolea

Primera edición: Colombia 2023

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Todos los derechos reservados:

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor.

Contenido

1 9

2 17

3 23

4 31

5 39

6 47

7 53

8 61

9 69

10 83

11 89

12 97

13 101

14 113

15 119

16 127

17 155

18 163

19 171

Epílogo 179

A los amores platónicos,

esos que no fueron,

y si fueron,

porque alegraron nuestras vidas.

Los mismos que no son,

y si son,

porque nos mantienen vivos.

Para escribir esta historia conté con la ayuda de las mujeres que amé y no me amaron. A ellas, gracias porque sin la constante aparición de sus fantasmas, este trabajo que me llevó varios años, lo hubiera hecho en una semana, o tal vez no lo hubiera hecho.

1

Ricardo

Domingo, 22 de enero de 2012

Mañana.

El portón está descolgado, lo abro y siento el chirrido de las bisagras. Probablemente esto se debe a la falta de mantenimiento o quizá un niño se colgaba de la chapa para mecerse en la puerta, igual que Isabel y yo, de niños, nos mecíamos en la puerta de La Casona. En uno de los guardarropas, también en mal estado, encuentro un viejo retrato, lo toco y siento el polvo entre mis dedos. La fotografía es de una pareja que se ve muy feliz, ¿serán los anteriores dueños de este apartamento?, me pregunto. Como sea, ellos me recuerdan la foto tipo telescopio que en mi época de juegos infantiles me tomaron con Isabel. Atraído por el mal olor entro al baño y encuentro otro imprevisto: una mezcla de excrementos, que parece oro líquido, brota por la ranura que hay entre la base del inodoro y el piso. Con la nariz tapada salgo del baño, llego hasta el comedor, miro hacia la cocina y observo una fuga en la llave del lavaplatos. Debí revisar con más cuidado este apartamento antes de comprarlo, me digo una y otra vez. Ahora me toca arreglar los daños que aparezcan, como si no fuera suficiente con los daños que ha dejado la vida en mi corazón.

Después de entrar el equipaje, despedir a los señores de la empresa de mudanzas, poner la rosa en el balcón, y calmar el hambre con el algo que, como toda vieja prevenida, empacó Adelita, salgo a comprar las cosas que necesito para instalarme.

Abrazado por un sol mañanero, tan brillante como los ojos de Isabel, llego a la ferretería, pero la encuentro cerrada. Era de esperase, es domingo, y, en El poblado, una buena parte del comercio no abre sus puertas. ¿Por qué no caí en cuenta de este detalle? De todas maneras, me toca bajar hasta el centro de la ciudad.

Voy en el metro. No hay mucha congestión, incluso algunos asientos quedan vacíos. Una señora que está sentada frente a mí ávidamente lee un libro. El tren continúa su marcha, aunque no tan rápido como otros días, esto me permite mirar con calma los variados paisajes que se asoman por las ventanas del tren. Veo el rio Medellín que baja paralelo al viaducto del metro, con sus aguas sucias, sin vida dentro de su vida, como la mía, y recibiendo a su paso los caños de aguas residuales. ¡Qué triste se ve el rio! Debe ser porque le cortaron sus meandros que eran como sus extremidades, reduciéndolo a una inmensa corriente de agua que se desplaza en línea recta por un canal de cemento. De manera similar se desplaza el amor, en línea recta, más no por un canal de cemento, sino por el canal de las normas y la disciplina. Ahora desfilan ante mis ojos, de un lado, las instalaciones de varias empresas, y del otro, las cúpulas de algunas iglesias que me recuerdan que debo llegar hasta la Candelaria a rezar por el eterno descanso de mis padres.

Abandono el metro en la estación parque Berrio, es casi medio día y el parque está vestido de fiesta. Como escudos que atajan el sol, los árboles habitados por pájaros lo llenan todo de frescura. Ubicada en todo el centro del parque sobresale la figura de don Pedro Justo Berrío, que parado en su pedestal, pone su pie derecho delante del izquierdo, cruza sus brazos, exhibe su elegante abrigo y mira hacia la estación del metro con un gesto de tranquilidad. Después de varias décadas esperando se ha resignado, ha entendido que nunca llegará su tren. Al tiempo que unas señoras les dan de comer a las palomas, los lustrabotas aprovechan su mejor día. Unos señores venden globos y otros, algodón de azúcar. Una joven mujer vende crispetas y su ñapa es el agradable olor del maíz. Unos músicos presentan su mejor espectáculo para ganarse la vida. Un muchacho vestido con el traje de la selección colombiana de fútbol, a cambio de unas monedas, hace piruetas con un balón y muchos niños chupan paleta al lado de sus padres. En el parque también hay varios viejitos que miran atónitos el paso de la vida y cuentan sin palabras sus proezas. Si alguien los mirara, descubriría en sus rostros apacibles los estragos causados por el paso de los años. Además, en el atrio del templo de Nuestra Señora de la Candelaria hay mucho movimiento. Unas personas dotadas de novenarios, escapularios y veladoras entran a orar, y otras, salen henchidas de amor y fe.

Dejo atrás el bullicio y entro a escuchar la eucaristía. El ambiente religioso revive mis pecados y me remite a mis fallidas esperanzas. No obstante, el contraste que veo entre el blanco de las paredes del templo, el dorado de los adornos, el marrón de las bancas y el color grisáceo del piso me muestra que en la vida todo tiene diferentes matices y que debo aceptar tanto mis alegrías como mis dolores. Adicionalmente, la llama del cirio pascual, que se resiste a ser apagada por el viento, me dice que debo resistir a los embates de la vida. Clavo mi mirada en el santísimo y su brillo me tranquiliza. Luego, abrazado por el humo y el olor del incienso, ofrezco la misa por mis padres y mi consuelo aumenta.

Tarde

Salgo de la iglesia lleno de gozo. Sin embargo, me encuentro de frente con un nuevo azote. En el atrio, El zombi ataca a Clara y a Isabel. A Clara la golpea y la tira al piso, después intenta besar por la fuerza a Isabel. Enfrento al Zombi, quien me lanza varios puñetazos, pero los esquivo y más bien me trenzo con él en una larga discusión, lo que aprovechan sus víctimas para escapar.

—La vas a pagar caro por metido hijueputa —me dice El zombi que ha descubierto mi treta, y se marcha balbuceando amenazas.

Afectado por la situación busco una ferretería, compro las cosas que necesito y tomo el camino a casa.

—Aquí estas, vieja hermosa —le digo a Adelita al llegar de nuevo a mi apartamento.

A pesar de que la viejita es bien preguntona, no abre la boca. La contemplo y ella hace lo mismo. Adelita mantiene sobre mí su mirada amorosa y en su rostro hay una expresión de compasión tan grande que me pone nervioso. Entiendo que está preocupada, nunca he podido disimular ante ella mis emociones, le basta mirarme para darse cuenta de lo que me pasa. Muy confundido le doy a Adelita un beso grandote en la frente y empiezo a organizar mi nueva vivienda.

El color beige de las paredes, menos pálidas que mi rostro, los golpes presurosos del martillo, el macabro sonido del taladro, y los chazos mal pegados con el fin de acabar pronto, me dicen que debo buscar a Isabel. Verla esta tarde me tiene acariciando su nombre y le ha sumado otro miedo a mi cobardía. Estoy más aturdido que nunca. Mi cuerpo tiene varios movimientos: el que voluntariamente hago para trabajar, el temblor que no puedo controlar, y los pasos que luego deshago en mi afán de ir a una cita que por años he tenido pendiente.

Noche

He pasado la tarde con mucha ansiedad. Ha comenzado la noche y no sé cómo lo he hecho, lo cierto es que he dejado a Adelita instalada y he salido en busca de Isabel. Pese a la prisa que me invade, he descartado mi auto, el taxi y el metro, y he tomado el autobús para dar la vuelta por el centro, y así sentirme más cerquita de aquel pasado hermoso.

Llego al centro de la ciudad y veo que empieza a quedarse solo. Sus luces multicolores que parecen puestas en el fondo de una taza de plata sobresalen en medio de los parpadeos de las cálidas luminarias de las viviendas ubicadas en las laderas de las montañas que rodean a Medellín. Entre el ruido y el olor a fritos se mezclan las personas de vestidos elegantes, las de prendas informales, las de harapos que habitan las calles y las de prendas anchas y oscuras que se dedican al raponeo. Esta vía, la avenida oriental, que cruza un gran sector comercial de la villa de Aburrá y deja a su paso los últimos movimientos de un día de ventas, señala mi ruta, me dirijo hacia Aranjuez.

Que alegría volver a tomar el bus en el paradero de la iglesia de San José. Como en los viejos tiempos siento el placer de sentarme al lado de la ventanilla. Nada más agradable que este aire fresco que acaricia mi rostro. Voy feliz, sé que se me nota porque algunas de las personas que poco a poco se suben al autobús, no paran de mirarme. Pensarán que estoy loco, pues me río solo, y no es para menos, Isabel y yo por fin somos libres. Terminó mi pesimismo y en su lugar tengo una hermosa esperanza. Se acabaron mis amargas noches. Mis lágrimas de insomnio se convertirán en lagañas de sueños dulces y reparadores. ¡Que alegría!, podré pasear con ella. Isabel seguirá siendo la dueña de mis sueños y mucho más porque aparte de soñarla, seremos uno solo. Si esta vez sabemos llevar nuestra relación, podremos organizarnos y vencer todas las dificultades que se nos presenten. Pobre Isabel, sé que ha sufrido mucho por mi absurdo comportamiento. En lugar de calor le he dado frio, lo bueno es que estoy a tiempo de abrigarla. Isabel y yo disfrutaremos de un amor puro por el resto de nuestros días.

El autobús se pone en movimiento y mis pensamientos son interrumpidos por un par de paisas de sombrero, poncho y guitarra, que se han subido a hacer del folclor su trabajo. Después de una buena tanda de trovas, estos señores, reciben agradecidos el dinero que algunos de los pasajeros les damos y se bajan en el peatonal de Villanueva. En esta misma parada se sube un vendedor ambulante que me recuerda mis luchas de infancia. Se trata de un hombre dicharachero que luego de un protocolario saludo dice:

—Mientras unos hacen la guerra para obtener poder y riqueza, y otros hacen cirugías a corazón abierto para salvar vidas, yo vendo estas galleticas para sacar adelante a mi hijita de cuatro añitos. Por favor, ¡cómprenme las galletas!

Ante semejante argumento se escuchan algunas risas y muchos comentarios. Se oye también el ruido que produce el roce de las manos con los bolsos y bolsillos al buscar algunas monedas para ayudar al jocoso señor. El vendedor de galletas recibe el dinero, da los agradecimientos, se despide y abandona el vehículo. Inmediatamente el conductor hace algo que aumenta mi alegría, sintoniza la radio en una emisora de música popular. Al compás de algunos tangos retomo mis pensamientos dentro de los cuales, sin permiso, se mete Gardel:

Siempre se vuelve al primer amor.

Encuentro esto muy cierto, ya que era consciente de que no volvería, sin embargo, en el fondo de mi ser sabía que llegaría este momento. Es tan grande mi regocijo que sin importarme el largo tiempo que he sufrido ni la mirada de asombro de la señora que va sentada a mi lado, con voz fuerte, decido acompañar al cantor:

Sentir que es un soplo la vida,

que veinte años no es nada.

El autobús sigue su marcha, hemos pasado el hospital San Vicente de Paul y hacemos otra parada en el cementerio de San Pedro. Ahora sí, mis pensamientos se vuelven locura. En este lugar sacrosanto descansan mis padres y los padres de Isabel. En este sector trabajé duro cuándo era niño para ganarme la vida. A pesar de la alegría que llevo no puedo evitar que se me escapen un par de lágrimas.

—Tranquilo señor, llore su pena. Nada mejor que desahogarse —me dice la señora que va a mi lado.

—Muchas gracias —le respondo a tan amable señora y continúo en silencio.

Me bajo del autobús dos cuadras antes del parque de Aranjuez. Me siento indefenso al pisar de nuevo estas calles que todavía me dicen: tuya es su vida, tuyo es su querer. Comienzo a caminar por delante de las casas que me vieron nacer, algunas de las cuáles conservan su corte colonial. Las tiendas y algunos bares comienzan a cerrar, pues ya es tarde, además empieza a llover, menos mal, me abriga el recuerdo de Isabel. Estoy a media cuadra, mi corazón se acelera, siento resequedad en los labios y dolor en el estómago. Ahí está esa esquina de mi infancia, sé qué al doblarla quedaré de frente al pasado que tanto amo y que tanto me duele. Desde el equipo de sonido de uno de los bares que aún no cierra, como si fuera un fantasma que no quiere dejar de perseguirme, Gardel nuevamente interpreta mi sentimiento:

Tengo miedo del encuentro

con el pasado que vuelve

a enfrentarse con mi vida.

Empiezo a flaquear, sin embargo, mi anhelo es más fuerte que mi temor. Lleno de emoción sigo avanzando, hasta que, al fin, después de tantos años vuelvo a ver La Casona. Observo detenidamente la hermosa edificación y mi expectativa se mezcla con una profunda desilusión. La Casona parece un ser derrotado por el tiempo y rodeado por un grupo de noctámbulos indiferentes ante su lamento. El mágico fulgor de su fachada fue sustituido por una opacidad espantosa. Con la mirada busco los adornos de madera y el pequeño vitral, los primeros desparecieron y el segundo está quebrado. Lo peor de todo, es que una rustica acera de cemento aplastó el rosal, lo que indica que Isabel faltó a su promesa. Bajo la lluvia y fruncido por el frío saco mi lapicero y empiezo a escribir en la pared: no sé dónde las vas a conseguir, pero por favor, Isabel, regálame dos rosas. Tras escribir esto, dejo de lado mi desilusión, retomo mi esperanza, y, aunque la idea de que Isabel pueda rechazarme me llena de angustia, respiro profundo y toco el timbre.

—Hola, Ricardo, ¿qué haces aquí?, debes irte, sabes que corres peligro en el barrio —me dice Clara tan pronto abre la puerta. Hay cierto reproche en su mirada. Sé que Clara ha notado los aguardientes que traigo encima.

—Quiero ver a Isabel —le digo a Clara sin prestarle atención a su advertencia, y sin poder controlar el rechinar de mis dientes.

—Mi hermana está indispuesta —me responde.

Siento preocupación por la salud de Isabel y me pregunto: ¿será algo grave?

—Solo se trata de un dolor de cabeza —dice Clara que adivina mi inquietud.

Intento creer en las palabras de Clara, mas ella no sabe mentir. Es lógico que esté nerviosa por mi seguridad, no obstante, me parece que oculta algo. De repente, alguien cierra estrepitosamente el postigo de la ventana por donde siempre se asomaba ella. Convencido de que esta vez no se trata de otro de mis prejuicios, asumo que Isabel no quiere verme.

—Debes entenderla —me dice Clara con un tono compasivo.

Nuevamente mi corazón empieza a convertirse en un desastre. Recuerdo a mi madre: ella me enseñó que cuando una mujer rechaza a un hombre, lo más elegante que este puede hacer es marcharse. Le ofrezco disculpas a clara por mi visita inoportuna, y, sintiendo que acaba de morir esa esperanza humilde que era toda la fortuna de mi corazón, empiezo a retirarme.

Ha avanzado la noche. He llegado a casa. Estoy de nuevo en el exclusivo barrio El Poblado, un sitio en el que siempre soñé vivir, pese a eso preferiría seguir en Aranjuez. Adelita está dormida. Me quité la camiseta, el jean y los tenis que quedaron totalmente empapados y me puse la pijama. El vacío que envuelve mi alma me tiene como un tonto observando la lluvia desde el mirador del apartamento que decidí habitar a partir de hoy. Tenía que afrontar mi realidad: no podía seguir bajo el calor de un hogar ajeno ni abusar de la hospitalidad que me brindó el doctor Luis Montenegro desde de que me separé de Adriana. Mientras la brisa moja mi rostro dejo de lado el hecho de que Isabel me haya rechazado, es más, creo que la única mujer destinada para mí ha sido ella y a la vez pienso que el hombre destinado para tan hermosa dama he sido yo. Lástima que mis prejuicios lo hayan obstaculizado todo. De cualquier modo, le daré a Isabel mi amor sin que me lo pida, aunque me toque soportar una eterna soledad. Estar tan cerca de Isabel hizo que de nuevo recordara mis memorias, total, siempre he vivido de ellas. Me emocionó verla en el centro de la ciudad, a pesar del mal momento que nos hizo pasar El zombi. No niego la preocupación que me producen las amenazas de ese criminal, sin embargo, me quedo con el gusto de haber visto a Isabel como la vi, es decir, de una forma distinta a como la veo en mi mente. Vi cómo su esbelto cuerpo se perdía entre el gentío que se agolpaba en la estación del metro. La soleada tarde citadina se hizo más hermosa con la figura de Isabel moldeada por su vestido negro. No sé por qué me dio tanto miedo verla, aun así, me detuve a mirarla y fue mi mirar tan intenso, que por las ventanas de mis ojos entraron un par de espinas que se incrustaron junto a la daga que llevo clavada en el corazón. Observar la celestial figura de Isabel me hizo entender que soy un muerto viviente. Soy un muerto infiltrado entre los vivos, no sé con qué fin.

Dominado por estos pensamientos me meto a la sala, cierro la vidriera que la separa del balcón y me dejo caer sobre el sofá ¿Cómo dejar de pensar en Isabel?, me pregunto, pero no encuentro una respuesta, su imagen sigue metida en mi cabeza y eso aumenta mi desolación, sobre todo en este momento que se incrementa la lluvia acompañada por unos truenos más miedosos que mi destino. Las gruesas gotas de agua camufladas en la penumbra golpean mi ventanal, mojan mis pensamientos y remueven, simultáneamente, las alegrías pasadas y un viejo dolor que no sé cuándo acabará.

2

Lunes, 23 de enero de 2012

Mañana

No la pasé bien en el sofá. Anoche me desveló la nostalgia. Estoy en mi oficina dispuesto a afrontar el ajetreo propio de un abogado comprometido con su profesión. Tengo muchas cosas que hacer, creo que me tocará hacerlas en compañía de Isabel, por lo menos, en compañía de su memoria. Pensar que la tuve entre mis manos y la dejé escapar me produce un deseo apremiante de volver al pasado.

Recuerdo aquella mañana del lunes 12 de febrero de 1968 en el barrio Aranjuez. Era yo un pequeño de ocho años. La edad requerida para ingresar a la escuela, y me preparaba para asistir a mi primer día de clases. Me levanté muy entusiasmado: mis deseos de aprender eran tan grandes como el cielo, la ciudad de Medellín se veía más bonita que nunca y la idea de aprender a leer y a escribir me generaba una hermosa expectativa. Mientras acariciaba mis mejillas, retiraba mi cobija y me ayudaba a salir de la cama, mi madre me dijo:

—Ricardito, este va a ser uno de los días más importantes de tu vida, ¿estás feliz?

—¡Si mamá, mucho! —le dije y me dirigí hacia la ducha.

Mi madre se llamaba Leonor Jaramillo. Su figura alta y delgada sobresalía en nuestra casa. Casi siempre llevaba un vestido oscuro y zapatos de medio tacón. Su frente era arrugada, sus ojos eran negros y su mirada inquisidora. Aunque me duela, debo decir que en el rostro de mi madre había una expresión de soberbia que malograba su belleza. Creo que siempre ocultó una profunda frustración que trató de superar con la religión, tal vez por eso nos obligaba a rezar el Santo rosario todas las tardes. Mi vieja siempre trataba de imponer su voluntad. Sin embargo, a Carmen y Elvira, mis hermanas mayores, y a mí, por momentos, nos trataba con mucha dulzura.

—¡Ven a desayunar! —me apuraba mi madre.

Llegué a la mesa envuelto en la toalla. Apenas saboreaba la arepa y el chocolate caliente, mi mamá me acercó mi maleta y mi algo. Terminé mi desayuno y mi vieja me pidió que me peinara, lo cual me resultó fácil dado que mi padre, que había sido peluquero, me mantenía bien motilado. Ante el asombro de mis hermanas, que estaban maravilladas por mi rapidez, con la peinilla, partí mi cabello del lado izquierdo hacia el derecho y con una pasada quedé listo. Después, mi mamá procedió a ponerme mi único traje presentable. Me puso mis pantaloncillos, mi camisa color caqui y mi calzón cortico de color café oscuro que ella misma había hecho. Ese calzón me quedaba ancho, menos mal que siempre lo llevé con cargaderas. Finalmente, mi madre me puso mis medias y mis tenis negros, me acompañó hasta la puerta, y en una de esas pocas explosiones de ternura que nunca olvidaré, puso sus manos sobre mis hombros, se inclinó, me besó en la frente y me dio su bendición. Recuerdo que me aferré a su cintura y me refugié en su regazo.

—Pórtate bien —me dijo mi madre al tiempo que apartaba delicadamente su cuerpo del mío.

—¡Te quiero mucho, mamá! —le dije y empecé a retirarme haciéndole una señal de adiós con mis manos.

De camino para mi escuela, acompañado por el sol naciente, pasé por La Casona, una inmensa vivienda ubicada una cuadra abajo de la mía. La casona, que era de una planta, estaba construida en bahareque con techo de teja de barro y sus paredes eran gruesas y rústicas. Su amplia fachada estaba compuesta por unos muros de color crema con zócalo de color bronce, una puerta de dos alas que se alzaba sobre tres escalones, un vitral de colores azul celeste y rosado que estaba encima de la puerta; dos ventanas, una a cada lado de la puerta, también de dos alas, las cuales tenían un postigo en su parte superior, y una puerta garaje. Tanto las puertas como las ventanas eran de color blanco, estaban hechas en madera y tenían adornos, molduras y encajes. Además, La Casona tenía un antejardín con un guayacán amarillo y un nutrido rosal. Yo veía ese caserón como un castillo. Para mí, La Casona era una casa encantada, a decir verdad, quería vivir allí. Cada detalle de La Casona cautivaba, pero las rosas rojas mucho más. Hechizado por su hermosura metí mis manos en el rosal para coger una rosa roja, con tanto afán que me hice algunas laceraciones en los brazos. Cuando por fin arranqué la rosa tuve la sensación de que alguien me observaba. Miré hacia las ventanas y en uno de sus postigos estaba enmarcado el rostro de ella: Isabel Arango Pérez, una niña de siete añitos a quien todos llamábamos Chabelita me había sorprendido dañando su rosal. Apenado bajé la cabeza, mandé mis manos hacia atrás para esconder el producto de mi robo y aproveché que pasaba Felipe Agudelo Flórez para continuar con él mi camino hacia la escuela.

Con el correr de los días mi cariño hacia mis compañeritos y profesores se hizo muy grande. Mi alegría crecía conforme aprendía cosas nuevas. Me gustaba caminar hacia mi escuela y con mucho cuidado de los carros, disfrutaba del manto azul de las mañanas y de los agradecidos antejardines de las casas de Aranjuez. En esos jardines, entre el verdor y el perfume de las plantas sobresalían las mariposas, las flores de múltiples colores y los pájaros, que le daban al ambiente un toque musical. Yo vivía feliz en mi escuela, pese a que mis compañeritos, entre ellos Hugo Muñoz Marulanda, se burlaban de mi calzón ancho, mis mocos, mis cachetes y mi barriguita de niño con lombrices. A veces me preguntaba: ¿Por qué, si vestimos de la misma manera, tenemos mocos y andamos juntos? de Felipe Agudelo Flórez no se burlan tanto. Debió ser porque era más delgado que yo o porque era de mal carácter. Felipe vivía aburrido porque su padre los abandonó, a él y a su madre, y debido a eso tuvo que pasar por situaciones difíciles, tanto desde lo emocional como desde lo económico. Claro que una vez, algunos de mis compañeritos, sí intentaron burlarse de Felipe. Resulta que a la escuela llevaron un payaso que se llamaba Chalupín que al caminar sacaba las puntas de sus largos zapatos hacia los lados, entonces algunos gritaron: ¡Ese payaso camina como Felipe! Terminada la función de Chalupín, Hugo Muñoz Marulanda, llamó a Felipe Agudelo Flórez, con un sobrenombre, le gritó en tono burlón: ¡Chalupín! No obstante, eso de burlarse de Felipe no prosperó porque a él le bastó con un par de trompadas que intercambió con Hugo, de las cuales los dos salieron con las narices rotas, para que la propuesta del apodo se olvidara. De todas formas, me parecía maravilloso llegar a mi escuela y meterme entre esa bella turba de pequeños sabios que gritaban. Me ponían muy contento las madrugadas para ir a estudiar, me gustaba jugar con mis compañeritos y, más que todo, me encantaba que Chabelita se asomara a su ventana cada que yo pasaba por su casa de camino para la escuela.

Noche

Luego de este arduo día de trabajo me encuentro nuevamente en mi apartamento. Se supone que debo sentirme muy bien aquí. Cierto es que, después de arreglarla, mi vivienda quedó muy bonita, pero mi propio deterioro, lejos de mejorarse amenaza ruina. He llamado a Isabel gracias a que clara me dio su número telefónico, pero me ha mandado al correo de voz. También la he llamado al fijo, igual se ha negado a pasarme al teléfono. Sentir que Isabel me desprecia me produce un gran desaliento. Reconozco que mi situación es desventajosa porque estoy enamorado, y un hombre enamorado necesita, al menos, el recuerdo de la mujer que ama, en tanto que la mujer que es amada, puede existir, aun sin saber que tiene un enamorado. A todas estas, mientras me pongo mi ropa de dormir, me pregunto ¿Será un premio o un castigo vivir aquí en El Poblado? Este es un barrio habitado por la élite de la ciudad y tiene la particularidad de ser muy solo. Algunas personas le llaman tranquilidad a esta soledad, para mí esta quietud es el detonante que hace explotar la inmensa nube de mis recuerdos. Sé que debo superar la nostalgia que siempre me ha acompañado y que se acrecentó desde ayer al ver de nuevo a Isabel. Necesito borrar de mi mente esas imágenes pretéritas que me atormentan, más no puedo, el pasado no deja de dolerme y otra vez soy presa del insomnio. Ni siquiera las pastas para la depresión que me mandó el médico que visité por sugerencia de mis hijos, han podido quitarme esta obsesiva manera de pensar. Quiero escabullirme de los temas de familia y de trabajo para dedicarme a esta forma de masoquismo que es la evocación de mis alegrías y mis penas. Por eso no voy a contestar los mensajes de mis clientes. Tampoco los de mis hijos, ellos me quieren mucho, a pesar de todo. Rosa María se parece mucho a su madre en lo físico, y en la manera de ser y de vestir, y Lorenzo, pobre hombre, salió igualito a mí, parece una esponja que absorbe todas mis virtudes y mis defectos, nuestras amistades nos dicen que parecemos hermanitos gemelos. Solamente espero que mis hijos no copien el egoísmo tan propio de sus padres.

En fin, Rosa María y Lorenzo siempre me llaman para saber de mi salud y para darme consejos que no quiero escuchar. Para que me dé consejos está Adelita, de hecho, al mudarme a este apartamento mi único acierto fue traérmela a ella. Adelita es una noble anciana que, en aquellos maravillosos momentos de mi infancia y parte de mi juventud, vivía enseguida de El centavo menos, una tienda que quedaba enfrente de la casa de Isabel. En esa tienda había un viejo radio del que a toda hora se escapaban canciones guascas, boleros, baladas y tangos. Para esa época, Adelita, era joven, además era flaca y vestía prendas ceñidas a su cuerpo que se le veían bien. Ahora lleva blusas y faldas anchas, dado su exceso de peso. Adelita es viuda y nunca tuvo hijos, creo que de cierta manera le despierto su instinto maternal y por eso se preocupa tanto por mí. Su dedicación es tal que a pesar de que una eficiente empleada se encargará de mantener todo en orden en mi vivienda, ella ha insistido en que se dedicará a arreglarme la ropa y a prepararme los alimentos. Adelita es muy importante en mi vida, por eso me gusta compartirlo todo con ella, hoy hemos disfrutado de un pollo asado que traje del centro de la ciudad y después de una taza de aguapanela. Ella se ha retirado a descansar y yo me he quedado en la sala. Otra vez me he tirado en el sofá y aunque quiero seguir con mis evocaciones el cansancio no me deja y empiezo a cabecear. De pronto, muy asustado, levanto la cabeza, apago el televisor y me voy a dormir a mi habitación.

3

Martes, 24 de enero de 2012

Mañana

Un nuevo día de labores me espera. Me subo a mi auto e inicio la marcha. Cierro los vidrios con el ánimo de neutralizar el bullicio propio de una ciudad como Medellín, aunque da lo mismo, con o sin ese bullicio sigo estresado. El dolor que llevo dentro y la negativa de Isabel a escucharme son suficientes para contrarrestar el efecto de mi dosis de antidepresivos. Es tal mi angustia que me es indiferente que la gente, las casas, los carros, los postes y los árboles arremeten contra mí. Tiro mi corbata al asiento trasero y abro un correo de voz que aparece en mi celular. Se trata de Carmen y Elvira, mis hermanas. Su mensaje dice que solamente quieren saludarme. Sé que están preocupadas, saben que estoy deprimido y creen que puedo cometer alguna locura. Les contesto que eso ya lo superé, que estoy muy tranquilo, y que, además, ya me tomé la pastilla para la presión. Por supuesto, eso no es del todo cierto. Me agobia pensar en la nube de papeles sobre pleitos jurídicos que me espera en la oficina. Asimismo, estoy metido en los recuerdos de mi escuela y de aquellos rosales que se parecen a mi destino porque me dieron su tersura y sus asperezas. Que extraño bálsamo son las rosas, con sus pétalos curan las heridas y con sus espinas las provocan.

Llego a mi oficina y empiezo a trabajar. Espero que el calor de muchos tintos me ayude a acompasar mis quehaceres con mis añoranzas, las cuales me llevan hasta aquella mañana del lunes 10 de febrero de 1969.

Esa mañana también Chabelita ingresó a la escuela, a la de niñas, debido a que en esa época hombres y mujeres no podíamos estudiar juntos. A partir de ese momento, todas las mañanas al cruzar por su jardín, a parte de las rosas rojas, yo veía a Chabelita de pies a cabeza, dado que a la misma hora: 6:30 a.m., salía para su escuela que quedaba tres cuadras abajo de la escuela mía. Si bien las niñas de esa época recogían sus cabellos con diademas o hebillas, que combinaban con el color de sus vestiditos enterizos. La madre de Chabelita la enviaba a la escuela con una boina negra. Aquel gorro hacía ver más hermosos sus rizos hechos de sol y de oro que caían suavemente sobre el cuello blanco del trajecito rosado que dibujaba su delgada figura. Completaban la vestimenta de Chabelita un saquito de lana con pintas negras y rojas, unas medias negras y unos zapaticos rojos de correítas. Sobre su espalda, pendiendo de sus hombros, Chabelita llevaba un maletín de cuero en cuya tapa se veían las letras A, B y C pintadas con el color de la bandera, es decir, amarillo, azul y rojo. Chabelita era una alegre, tierna y hermosa niña a quien yo siempre veía bien vestida, de hecho, me sentía mal presentado si me comparaba con ella porque, aparte del traje que yo usaba para ir a la escuela, sólo tenía un pantalón cortico y una camisita vieja con muchos remiendos. Generalmente andaba descalzo y si alguna vez me puse zapatos fue porque los heredé de algún vecinito.

El tiempo corría y con excelentes calificaciones a mis diez añitos, en 1970 pasé a cursar el tercer grado. En una de sus clases, la señorita Margarita, una mujer zarca de buen porte, que siempre lucía vestidos largos de media manga muy coloridos y con varias enaguas, tal vez para ocultar sus protuberancias, nos dio una lección que irremediablemente me hizo pensar en Chabelita: «un hombre educado no debe estar detrás de las mujeres. No debe mirarlas con malicia ni decirles malas palabras y mucho menos tocarlas. ¡A las mujeres se les respeta! Además, ustedes están muy pequeños para pensar en amoríos, en lugar de eso deben dedicarse al estudio». Enseñanzas como esa, que coincidía con lo que me decía mi madre y con los sermones que le escuchaba a los curas cada que mi vieja me llevaba a misa, me ayudaron a entender que frente a las mujeres yo debía mantener el mayor respeto. Por eso, aquel día sentí que hacía mal fijándome tanto en Chabelita y no pude concentrarme en las clases. Para colmo, Felipe Agudelo Flórez me miraba y me hacía gestos como acusándome de algo. Mientras la profesora escribía la lección del día en el tablero, yo pensaba que estaba convirtiéndome en un mal hombre, en alguien que tenía como secundario lo más importante: el estudio. Me sentía culpable ¿Estaría pecando?, me preguntaba.

Tarde

He consumido uno de los exquisitos platos de Sabor celestial. Un Restaurante Bar ubicado en el centro de la ciudad, en la avenida La playa entre Junín y Sucre, que funciona en un segundo piso, contiguo al edificio donde laboro. Muchos de los trabajadores del sector degustamos los platos y los licores que aquí se ofrecen o simplemente tomamos tinto y conversamos en nuestros ratos libres. Después de beber un poco de agua para bajar el almuerzo decido regresar al trabajo.

Estoy en la oficina rodeado de papeles y envuelto en el calor de la tarde. Mi mente sigue encadenada a aquella época escolar.

El viernes 11 de septiembre de 1970, en los baños de la escuela aparecieron unos letreros en donde, con un lenguaje soez, se decían unas groserías contra las mujeres. Muy enojado don Edgar, el director, un hombre de tez morena, elegante en el vestir y estricto en lo disciplinario, nos reunió a todos en el patio central y en medio de la cantaleta que nos echó nos lanzó un grito: ¡La pared y la muralla son el papel del canalla!

Me sentí mal, tomé para mí aquel sermón sobre todo porque recordé que esa mañana, en la pared del frente de la casa de Chabelita, con mi color rojo, había escrito: Chabelita regálame dos rosas. Yo era demasiado niño para entender que aquella manía de echarme la culpa por todo, se convertiría en uno de los principales obstáculos de mi vida. No me importaba que lo que escribí en la pared de Chabelita, hubiera quedado tan pequeño y producto de mi inseguridad, tan sutil e ilegible que ni siquiera se veía. Dios mío, esas cuatro palabras que puse en la pared de La Casona son un inmenso cartel que representa el pecado. Las debo borrar tan pronto salga de la escuela, me dije. Terminadas las clases corrí a enmendar mi error, y en el momento en que borraba aquel letrero nuevamente fui sorprendido: el rostro de Chabelita, la niña más linda de todo el mundo otra vez apareció en el postigo de la ventana. Chabelita no me habló, solamente me miró, con esa mirada hermosa de las niñas inocentes.

—Yo… yo venía a pedirle prestados sus colores, pero ya no los necesito. Gracias —le dije y eché a correr.

—¡Espere, no se vaya! —me gritó Chabelita.

No quise escuchar los llamados de aquella niña bonita y asustado agarré para mi casa. Siempre me creí un ladrón que se robaba las rosas de Chabelita y, aunque eso era cierto, la ladrona era ella que se robaba mi atención. La prueba de ello fue la llegada a mi escuela de un profesor de música. Pensé que ese maestro podía enseñarnos canciones que tuvieran que ver con Chabelita. Recuerdo el pentagrama y esos complejos signos musicales. Reconozco que fue poco lo que aprendí dado mi mal oído para la música, menos mal llegaron las lecciones de canto relacionadas con las rosas y con la niña hermosa que vivía en La Casona. Una mañana de invierno nos metieron en la cabeza una canción que en ese tiempo pasaban por la radio en interpretación de Los trovadores de Cuyo, titulada El rosal. Las primeras estrofas no me gustaron porque hablaban de penas, de olvidos y de espinas. No obstante, me fascinó la parte que decía:

y será mi vida por siempre florida

de rosas y espinas que no causan mal

Porque aquello de no causar mal se relacionaba con Chabelita y conmigo que nos causábamos tanto bien.

Otro hecho que me permitió ver que Chabelita era la dueña de mis sentimientos se presentó