Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Océano Gran Travesía

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: J.J. Sánchez

- Sprache: Spanisch

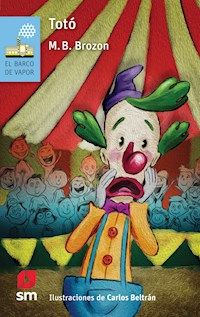

Todo parece estar de cabeza desde que la mamá de J. J. decidió marcharse de casa rumbo a Chiapas… Papá trabaja todo el tiempo, su hermana Diana es una pesada y su hermanito Pancho no entiende nada. Para colmo, los han echado del departamento en el que vivían por falta de pago. Sin embargo, lo único en lo que J. J. puede pensar es en volver con mamá. Mejor dicho, ir hacia ella para convencerla de que regrese. Para lograrlo deberá conseguir dinero. Es entonces cuando casualmente se entera del programa de concursos Sábado Fantástico y de sus grandes premios… El protagonista no podía imaginar que su plan lo llevaría a hacerse amigo de un chico de la calle, a conocer a la niña más bonita del mundo y a vivir días llenos de emocionantes y divertidas aventuras.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 241

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1

El problema no fue habernos cambiado al multi, el multi estaba bien. Lo malo fue cómo nos cambiamos. Eso sí que fue trágico. Era una noche de esas normales, todos merendamos y nos fuimos a dormir, sin sospechar que al día siguiente, en lugar de estar nosotros en la escuela y mi papá en el trabajo, tendríamos que pasarnos la mañana afuera de la casa, con nuestras cosas tiradas en la calle y la cabeza llena de preguntas.

Todo empezó a esa hora rara en que ya no es de noche aunque esté todo oscuro, cuando el sol ni siquiera se ha animado a asomar un solo rayito y no se oye ningún ruido. Ni uno. Era una noche entre semana, y nosotros no acostumbrábamos tener visitas las noches de los días entre semana, y en realidad de los fines de semana tampoco. Por eso fue entre sorprendente y terrorífico oír el timbre de la puerta a esa hora. Esa vez comprobamos que la fama que me ha hecho mi familia es muy falsa. Dicen que cuando yo me duermo es como si me perdiera en otro universo. Mi papá dijo una vez que si dos ejércitos enemigos escogieran el pie de mi cama para enfrentarse y empezar una guerra mundial, a mí me pasaría de noche. Pero vimos que no, porque el timbre me despertó. Es cierto también que el que tocaba no era muy discreto, más bien parecía que necesitaba algo con mucha urgencia.

Mi papá se paró a abrir con el pelo parado y con pijama, como se pararía a abrir cualquier persona normal a esas horas. Yo me levanté también y lo seguí hasta la puerta sin que se diera cuenta.

El que tocaba era el señor Alcalá, el casero; venía con un policía y un perro, y en verdad tenía una urgencia, que era la de ponernos en la calle, a nosotros y a todos nuestros cachivaches. Y esto de en la calle no lo digo nada más por decir, en la calle quiere decir parte en la calle calle —esa que sirve para que pasen los coches y no para hacer campamento con los muebles de uno—, y parte en la banqueta.

—Se venció, Sánchez, no puedo esperarlo más —le dijo Alcalá a mi papá.

—¿Qué día es hoy? —le preguntó mi papá con esa voz que hacen todas las personas que no han acabado de despertar por completo.

—Es una semana después del día que me prometió la renta de los cuatro meses que lleva atrasados. Lo siento mucho.

Yo veía todo eso desde detrás del mueble de la televisión y lo primero que se me ocurrió fue salir a defender el honor de la familia, o por lo menos la casa de la familia, pero pensé que me iba a ver muy ridículo enfrentándome al señor Alcalá, al policía y al perro en mi pijama de ositos que ya no me quedaba bien y me hacía ver como el Hombre Increíble cuando está a punto de romper su traje porque se puso verde. Si nomás hubiera estado apretada no me hubiera importado, pero los ositos era algo que debía haber dejado de usar hace mucho tiempo; y, sin embargo, la verdad es que uno le puede llegar a tener mucho cariño a una pijama, sobre todo si es la única que tiene.

Pero además de eso, Alcalá venía con refuerzo y su refuerzo no tenía una pistola, pero sí una macana. Y el arma más mortífera de mi colección de armas (que son dos) es una resortera lanza corcholatas que es muy efectiva, creo que hasta podría haber competido con la macana, pero en ese momento yo no estaba preparado y no tenía ni una corcholata. Mi otra arma es un cuchillo que se encoge cuando uno da la cuchillada y parece que el filo se quedó en la panza del contrincante, o en las costillas o en donde le pegue, o sea que sirve menos que la resortera.

Así es que sin salir de detrás del mueble de la televisión nada más dije:

—Pero no tenemos a dónde ir.

Todos me voltearon a ver menos el perro. Alcalá dijo con una voz más tranquilita que estaba muy apenado, que lo sentía mucho pero que no era la beneficencia, que él también tenía problemas de dinero y necesitaba la renta. Mi papá no dijo nada.

Entre Alcalá y el policía empezaron a sacar los muebles de la casa con muchos trabajos; el escándalo hizo que se despertara mi hermana Diana que tiene un carácter muy fuerte —es la de peor carácter de la familia—, pero ella sí tuvo la precaución de aplacarse un poco el pelo y ponerse una bata, y así salió y le dijo de cosas a Alcalá señalándolo con el dedo; le dijo que iba a ir a la Comisión de Derechos Humanos y si no le hacían caso iba a pedir una cita con el presidente. Con la gritadera de mi hermana, mi hermano Francisco se despertó en su cuarto. No se pudo integrar al drama familiar porque a los tres años aún dormía en una cuna de la que no se podía bajar sin la ayuda de alguien. Alcalá y el policía, como si oyeran el viento. Ni las amenazas de Diana ni los berridos de Pancho lograron conmoverlos. Mi hermana se cansó de pegarle de gritos, fue a sacar a Pancho de la cuna y se puso junto a mí detrás del mueble de la televisión. Desde ahí vimos cómo todas nuestras cosas salían una a una de la casa. A decir verdad era divertido ver lo negras que se las estaban viendo Alcalá y el policía, porque ninguno de ellos era muy fuerte que digamos y les estaba costando mucho trabajo, y ni modo que nosotros les ayudáramos a ponernos de patitas en la calle. Pues no. Así es que mejor nos sentamos en el sofá grande a mirar toda la operación. Mi papá no quería ni voltear a vernos, se quedó junto a la puerta y llegó un momento en que empezó a cabecear. Estoy seguro de que hasta llegó a dormirse. Yo le di un codazo a Diana para que viera eso.

—Es que anoche tampoco durmió nada —me explicó.

—¿Poooooor? —le pregunté yo.

Ella vio la tragedia en la que estábamos con media casa ya en la banqueta y me echó ojos de “¿pues por qué va a ser, baboso?”

Es cierto que mi papá hacía tiempo que no dormía bien. En parte era porque no teníamos dinero y en parte también porque mi mamá no estaba con nosotros. Lo dije así porque así salió, no porque el dinero fuera más importante; cuando estaba mamá teníamos poco dinero también y no me acuerdo nunca de haberle oído un insomnio a mi papá.

Diana fue con mi papá y lo trajo a que se sentara con nosotros en el sofá, todos parejitos, como si en lugar de estar mirando el desalojamiento, estuviéramos viendo una película triste.

—¿Por qué le abriste? —le preguntó Diana a mi papá.

—Porque no sabía quién era.

—Y quién creías que podía ser, ¿el lechero?

—¿Por qué no?

Mi hermana ya no le contestó que nosotros comprábamos la leche en el súper y que jamás había ido ningún lechero a la casa, ni mi papá le dijo que podía haber sido un lechero nuevo, y qué bueno, porque así pasaba con ellos dos: podían discutir por horas seguidas y nunca ponerse de acuerdo, pero creo que en ese momento todos estábamos muy desmañanados, ellos como para discutir una de sus clásicas tonterías, y Pancho y yo como para escucharlos.

Y queriendo o no, al final tuve que cooperar a fuerzas con la mudanza a la calle, porque para la hora en que Alcalá y el policía llegaron a mi cuarto —y de Pancho—, ya estaban muy cansados y yo no quería que fueran tropezándose y en una de ésas tiraran alguno de mis juguetes y lo rompieran; yo tenía juguetes muy delicados, como un cuartel de naves espaciales que hice con palitos de paleta helada y pegamento. Diana no me quiso ayudar a moverlo, porque mi cuartel siempre le dio muchísimo asco. Pues es que claro que a mí no me había alcanzado la vida para comerme todas las paletas heladas que se necesitan para hacer un cuartel de naves espaciales, entonces lo que hacía era sacar palitos usados de los basureros. Así es que Diana opinaba que mi cuartel más que cuartel era una colección de microbios ajenos. Ella se fue a su cuarto y empacó todas sus cosas no porque fueran frágiles, sino porque dijo que no iba a dejar que esos barbajanes les pusieran sus cochinas manos encima. En verdad tiene mal carácter.

No eran ni las seis de la mañana cuando ya estábamos con todas nuestras cosas haciendo una especie de campamento o de huelga en media calle, con los sillones de la sala, las camas, la tele, mi cuartel y el perro, que resultó que no era ni del policía ni del señor Alcalá, sino que nada más se había acercado por curiosidad.

Así es que no fuimos a la escuela. A mí siempre me ha gustado tener un pretexto para no ir a la escuela, pero esta vez era demasiado terrible y sobre todo demasiado cierto para mi gusto. Al menos no teníamos tantos muebles, porque si no, hubiéramos obstruido el tráfico de la calle como si estuviéramos haciendo una marcha de protesta y todo el mundo nos hubiera visto con mucho odio —como miran a los que hacen marchas de protesta—. Pero no, como quedaba un cachito para que los coches pasaran, nadie nos dijo nada, sólo nos veían con un poco de pena. Algunos vecinos se acercaron a preguntar si podían ayudar en algo. Y mi papá les decía que en nada, muchas gracias. La verdad es que la única manera en que alguien podría habernos ayudado es si tuviera una casa extra para ponernos, y eso no es algo muy común que digamos.

Diana apenas alcanzó a vestirse y se esfumó. Dijo que había quedado de verse con unas amigas antes de clase para hacer una tarea. Yo creo que mi papá estaba usando toda su cabeza completita para imaginar qué íbamos a hacer en medio de ese relajo y nada más le dijo “que te vaya bien”. Yo sí le dije que a esa hora ni siquiera habían abierto la escuela.

—No importa, hacemos la reunión afuera.

Era muy raro que Diana hubiera escogido ese día tan problemático para citarse con sus amigas a las seis de la mañana para hacer una tarea. Es más, creo que mi hermana nunca se había citado con sus amigas para otra cosa que no fuera un poco de diversión, así es que empecé a sospechar que una de dos: o Diana se había convertido de pronto en una chica responsable, o estaba buscando un pretexto para escapar de todo el relajo particular que iba a ser esa mañana para nosotros. Pensé en acercarme a mi papá y conversar un poco del asunto, pero parecía que él, en vez de mudarse a la banqueta, esa mañana se había mudado a la luna o a algún lugar más lejano.

Mi segunda opción para ponerme a platicar era Pancho, pero él no estaba en edad de opinar nada. Y no es que un niño de tres años no sirva para platicar. Yo no sé los demás, pero Pancho es muy bueno para eso; aunque sólo sepa decir como diez palabras, a la hora que uno le está platicando algo, pone muchísima atención y cuando uno se calla tantito hace que sí o que no con la cabeza, según le esté pareciendo lo que uno le dice. Como si fuera una persona grande y un poco muda. Ahora, qué tanto entiende lo que uno le dice, eso sí quién sabe, porque para dar una opinión necesitaría tener un vocabulario con más palabras. Así es que, más que para opinar, Pancho es bueno para escuchar, y yo en ese momento necesitaba saber qué opinaba alguien más de la huida de mi hermana. Y, bueno, tal vez con un sí o un no de la cabeza de Pancho podía ser suficiente en ese momento.

Él ya había agarrado una bolsa de bolillos y un frasco de mermelada y se había puesto a hacer su picnic en la banqueta junto con el perro que había llegado con el señor Alcalá, que prefirió quedarse con nosotros que irse con él y ahora quería a fuerzas que Pancho le diera un pan; y claro, como siempre, junto al Yeyé. El Yeyé es el oso de Pancho, que en realidad no es un oso, sino un chango. Ése se lo regaló mi mamá cuando era más chico, y como era más fácil para él decir “oso” que decir “chango”, decidió que era un oso. No recuerdo si el Yeyé era bonito cuando se lo regalaron, pero para esos momentos ya estaba en un estado que uno apenas podía distinguir si era oso, chango o colección de microbios (eso es lo que decía Diana del Yeyé, claro está). A pesar de todo esto mi hermano le tiene más cariño a ese monigote que a cualquier otro miembro de la familia. Porque él cree que es de la familia, cuando se lo enseña a alguien, dice:

—Yeyé e mico.

Los que no conocen a Pancho y su lenguaje, se quedan siempre muy impresionados de que un niño tan chico tenga un vocabulario tan amplio y sepa que a los changos también se les dice micos, pero los que ya nos acostumbramos a su forma de hablar y conocemos esa relación rara que tiene con el bicho sabemos que lo que quiere decir en realidad es:

—Yeyé es mi hijo.

Así es que sólo en la familia se sabe que no es que Pancho sea culto, sino que es tierno y que además está medio obsesionado con ese oso-chango.

Pero bueno, ahí estaba Pancho con el perro y con el Yeyé cuando llegué a tratar de platicar un poco.

—¿Tú crees que Diana se fue a estudiar de veras? —le pregunté.

Él no sólo no me dio un sí ni un no, sino que ni siquiera me volteó a ver, trató de decir alguna de sus diez palabras con la boca llena de bolillo y se encogió de hombros. Eso, cuando lo hace un niño de tres años o un adulto de cuarenta, igual quiere decir que quién sabe. Cuando se tragó ese bocado empezó a prepararle su bolillo al perro y dejó de hacerme caso por completo.

—¿Y ahora? —le pregunté a mi papá. Él también se encogió de hombros.

Mi papá tampoco tenía una respuesta, y parecía que estaba a punto de echarse a llorar.

Así nos agarró el sol de esa mañana. A mi papá y a mí sentados en el sillón grande que estaba sobre la banqueta en ese momento, y a Pancho en el suelo de la ciudad comiendo bolillos con mermelada y conversando muy animadamente con el perro y con el Yeyé. Era una escena tristísima, los tres hombres de la casa a media calle en el sillón, dos con cara de perros atropellados y uno que si no hubiera tenido tres años, hubiera parecido el candidato perfecto para el manicomio.

De pronto se me ocurrió una buena idea. Entre todo aquel tiradero esperaba que no fuera demasiado difícil encontrarlo. Tuve que escarbar un poco entre todas las cochinadas que una hora antes habían estado en el clóset de atrás y al fin lo encontré: el sombrero de mi papá, uno que parecía de detective y que había heredado de su abuelo que vivía en la época en que los hombres usaban sombreros en vez de gorros o cachuchas. Bueno, pues encontré el sombrero y lo puse frente al sillón; le dije a Pancho que escondiera la comida y pusiera cara de puchero. Mi papá ya de plano tenía la cara entre las manos y no veía nada de lo que sucedía a nuestro alrededor. Así es que no vio cómo un par de peatones que pasaron por ahí nos dejaron unas monedas en el sombrero. Entonces pensé que ésa era una forma buenísima de ganarse la vida, sentados en un sillón pareciendo corridos. Lo único que necesitábamos era el sombrero y aprender a tener todo el tiempo una cara de muchísima tristeza. No parecía mal negocio: como a los veinte minutos de que puse el sombrero, nos cayeron tres pesos con cincuenta centavos. Empecé a hacer las cuentas de cuánto nos podía dejar ese método por día, porque además tenía la ventaja de que los sombreros que reciben limosna no tienen que cumplir un horario ni nada, allí se podía estar el sombrero eternamente y nosotros no tendríamos que mover ni un dedo. Me dio mucha alegría haber dado con la solución a todos nuestros problemas de dinero, y justo cuando iba a despabilar a mi papá para contarle mis planes, una señora muy buena que pasó arrojó como tres monedas juntas, que chocaron con las otras cuatro que estaban ya en el sombrero y que hicieron el ruido suficiente como para que mi papá se diera cuenta de que algo estaba pasando ahí. Se quitó las manos de la cara, miró a la señora y luego al sombrero.

—Permítame un momento —le dijo a la señora, sacó las monedas del sombrero y las vació en su bolsa del mandado—. Esta situación es provisional. Le agradezco mucho, pero no necesitamos su dinero.

—No, señor, nomás tres de estos pesos son míos —le dijo la señora todavía con mucha paciencia.

Fue entonces cuando mi papá me miró a mí, que ya había puesto mi cara de inocente, que es la única que aún no logro que nadie me crea.

—No importa, lléveselo todo —dijo mi papá.

La señora se fue muy desconcertada, aunque sospechando que la idea del sombrero había sido mía y no se la había consultado a mi papá.

Bueno, con esa actitud mi papá me demostró por adelantado qué tan mala le parecía mi idea de ganarnos la vida pidiendo limosna con el sombrero de ahí en adelante, así es que mejor ni se la mencioné. Aunque a mí me seguía pareciendo una maravilla de trabajo y, además, nada del otro mundo; había muchísima gente en la ciudad que trabajaba de eso. Mi papá prefirió no decir nada acerca del sombrero ni de las limosnas ni de nada. Parecía que le habían comido la lengua los ratones.

Como cada ocho minutos a mí me daban ganas de averiguar qué íbamos a hacer, pero cuando levantaba los ojos y veía la cara de mi papá, sabía que con él no iba a tener una respuesta.

Entonces sí que me preocupé. ¿Qué iba a pasar si mi papá se quedaba pasmado para siempre? Diana huida, y Pancho platicando con el perro, yo iba a ser quien tendría que sacar a la familia de ese aprieto y la verdad es que no me sentía muy preparado para eso. Sólo había trabajado una vez en mi vida, a escondidas, y esa historia, que contaré más adelante, había acabado en tragedia. Traté de pensar qué podía hacer y se me ocurrieron muchas cosas, pero todas las tuve que descartar porque apenas tenía once años y el quinto de primaria a medias, así es que ni agente secreto ni físico nuclear. Ni siquiera trabajar en un circo, que fue una de las cosas que pensé, porque la única habilidad que tengo, que para algunas personas resulta un poco sorprendente, es que puedo hacer taquito la lengua y luego encogerla para que en vez de taquito parezca una empanada. No sé si soy el único habitante del planeta Tierra que puede hacer eso, pero al menos de mi salón sí. Y, bueno, tampoco es algo que la gente pagaría por ver. Así es que el circo tampoco.

Pero mi angustia no duró demasiado tiempo. Pancho estaba a punto de terminar con su picnic banquetero cuando de pronto apareció mi Bisa en su supervocho. Mi Bisa es mi bisabuela, la mamá de mi abuela que es la mamá de mi mamá. Y es la viejita más rara que uno se pueda imaginar. Nunca ha querido decirnos cuántos años tiene, pero yo sé que son un chorro porque ya he sacado mis cuentas: si es la abuelita de mi mamá, que ahora tiene treinta, y calculando que su mamá, o sea mi abuela, le llevara los mismos años, serían sesenta; más otros treinta, pues da noventa. Dice mi papá que así no se sacan las cuentas de las edades de las personas, y lo que es más, que está pésimo eso de sacar esa clase de cuentas, porque las mujeres odian que les calculen cuántos años tienen.

Diana me dijo un día: ni se te ocurra decirle a la Bisa que tiene noventa años, porque te entierra una aguja de tejer en el ombligo. Así es que nunca se lo he dicho, y no porque crea que mi Bisa es capaz de eso, que suena bastante doloroso —aunque muy poco probable, porque mi Bisa no teje ni hace nada de lo que hacen las abuelitas normales—, sino porque pensándolo bien me importa un cacahuate qué edad tenga, pues aunque es una viejita y eso todo el mundo lo sabe, maneja un volkswagen negro achaparrado, se junta con sus amigas a jugar pókar todos los martes y, además, se pinta el pelo de morado. De un morado muy suavecito, que dice mi hermana que es típico de viejita, pero a mí me sigue pareciendo muy moderno eso de tener una Bisa con el pelo morado.

Bueno, estaba en que llegó mi Bisa rechinando llanta en su supervocho. Mi papá puso cara de horror, yo creo que pensó que alguien le había ido con el chisme y venía a ponernos como la chancla, porque luego se le da muy bien eso de regañar, pero no. Sí le habían ido con el chisme, pero no venía a regañarnos. Nada más se quedó viendo todo el tiradero haciendo que no con la cabeza; a Pancho y a mí nos dio dos besos a cada quien —ella siempre saluda así porque dice que es muy europeo—, y con mi papá se brincó el trámite de los besos, nada más le dio unas palmaditas en la espalda y nos dijo:

—Pues vamos a tener que irnos pero ya.

Mi Bisa no es de esas personas a quienes convenga mucho discutirles, así es que no dijimos cómo que vámonos ni nada. Mi papá seguía con el cuerpo tieso, sin poder quitar la cara de susto. Yo entendí que en ese estado no iba a poder ni abrir la boca, así es que alguien debía averiguar cuáles eran los planes que tenía mi Bisa con nosotros, y claro que Pancho tampoco iba a ser esa persona; tuve que ser yo el preguntón, como de costumbre:

—¿A dónde, Bisa?

—Pues a dónde. Al multi.

El multi es un edificio que está en una plaza donde hay muchos otros edificios igualitos y es donde mi Bisa ha vivido desde que yo la conocí, y donde ahora vivimos todos nosotros después de que nos echaron de la casa que teníamos. A la hora que nos dijo eso yo vi cómo a mi pobre pa se le iban a salir las tripas del espanto. A mí también me dio algo de terror, porque una cosa es tener una Bisa muy simpática y verla cada que a uno se le antoje y otra vivir en un departamentito de dos recámaras con ella. Ya me estaba imaginando yo cómo nos íbamos a acomodar todos en los sillones de la sala y Pancho encima de la televisión. Mientras yo imaginaba estas cosas espantosas, mi Bisa sacó su celular y se alejó un poco de nosotros para hacer una llamada.

Aprovechando la ocasión yo le dije a mi papá casi con pataleta que no quería ir a vivir con mi Bisa, y mientras trataba de explicarle que no es que mi Bisa me cayera mal ni nada, sino que iba a ser muy inconveniente eso de estar todos amontonados, me di cuenta de que a mi papá esa idea le parecía tan mala o peor que a mí, pero también de que no teníamos muchos otros lugares a dónde ir.

—No podemos quedarnos en la calle, J. J. —me dijo mi papá.

Yo no sabía qué era mejor, si vivir con la Bisa o quedarse a vivir en la calle. Rápidamente pensé en las ventajas que eso podía tener para enumerárselas a mi papá. Mmmm… no pagaríamos renta. Ésa era una. En lo que pensaba en otra, repasé las desventajas. Bueno, no teníamos dónde poner cortinas. Ni la regadera. Y todo el mundo nos vería dormir… y bañarnos… ir al baño… bueno, acepto que había más desventajas. Si era horrible ir a vivir con la Bisa, era mucho peor quedarnos a vivir en la calle, así es que me callé la boca y dejé de atormentar a mi papá.

Pues no. Gran sorpresa como las que solía dar mi Bisa: ya cuando nos vio cara de mucha desesperación, nos contó que en el mismo multi, en el mismo edificio y un piso abajo del suyo propio, tenía otro departamento.

—¿Por qué no nos había dicho nunca que tenía otro departamento? —le preguntó mi papá.

—Sí, Bisa, ¿por qué no? —le pregunté yo.

A mi papá le echó ojos de pistola y a mí me dijo “porque nunca me lo habían preguntado”.

—¿Y nuestras cosas? —pregunté yo de nuevo, porque era obvio que después de la mirada furiosa de mi Bisa, mi papá ya no se iba a animar a abrir la boca.

—El Soldado tiene un compadre que tiene un camión. Ellos van a recogerlas.

Pssss. El Soldado es un tipo horrible que vive en el multi y que tiene una cara de pocos amigos que además está llena de marcas que ha de haber conseguido cuando trabajaba de soldado en el ejército. Cojea un poco, anda con un bastón y siempre murmurando cosas que nadie entiende, con un humor que parece que le puede reventar un bastonazo a uno nomás por ir pasando. Y hasta ese momento no había calculado que el Soldado vivía en el multi y que si nosotros íbamos a vivir también allí, eso significaba que seríamos vecinos sin remedio. Pensar en eso me dio mucho miedo y ya no me dieron ganas de ir a vivir al multi. Esto se lo comuniqué a mi papá por medio de un pellizco en el brazo, pero él me volteó a ver y con los ojos me dijo que ni se me ocurriera abrir la bocota. Mi papá y yo tenemos este sistema para hablarnos con los ojos que es buenísimo. Aunque como sistema de comunicación no sirve para todo. Sólo para decir cómo se siente uno; porque si, por ejemplo, mi papá quiere explicarme cómo se hacen las operaciones de quebrados, tiene que hacerlo con la boca, no con los ojos, porque los ojos no sirven para comunicar esa clase de cosas aunque haya una conexión telepática tan buena entre dos personas. Bueno, tuvimos esta conversación con los ojos y ya no fue necesario decir nada más. Yo sabía que no teníamos de otra, supe desde ese momento que me iba a tener que aguantar al Soldado de vecino, y quién sabe qué tantas otras cosas que nos esperaban en el multi.

2

Diana regresó de la escuela para encontrarse nada más con la cuna vieja de Pancho, porque el Soldado y su compadre ya habían cargado con todo lo demás en un camión. Yo era el comisionado para ir a esperarla afuera de la casa y avisarle las noticias.

Por suerte no me encontré a ningún vecino preguntón, el único que seguía allí era el perro, que al verme movió la cola y se me restregó contra la pierna. Buena onda el perro. Estuve jugando con él mientras esperaba a Diana. Agarré una botella de plástico que estaba en el suelo y se la aventé.

—¡Tráemela! —le dije.

Era un perro buena onda, pero totalmente incapaz de seguir un jueguito; se quedó ahí sentado moviendo la cola, y yo contemplándolo hasta que llegó Diana; el perro también le movió la cola a Diana, pero ella no venía de humor para hacer nuevas amistades, así es que ni caso le hizo. De todos modos él se quedó allí sentadito, muy pendiente de todo el chisme.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)