1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Jack Slade

- Sprache: Deutsch

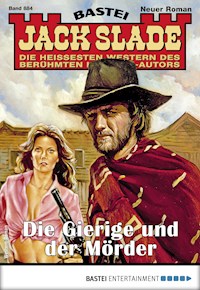

Die Gierige und der Mörder

Die schöne Condesa de Rodriganda bringt den skrupellosen Großrancher Will Lanthrop dazu, sie zu heiraten. Als Mitgift bringt sie eine Schenkungsurkunde aus der Spanierzeit mit, laut der ein Großteil von Arizona ihrer Familie gehört. Auch die Stadt Tucson zählt danach zu ihrem Besitz.

Die Ansprüche aus dem Dokument sind unbestreitbar. Nur der tapfere Deputy und spätere Sheriff von Tucson, Will Thursday, wagt es, sich gegen das machtgierige und völlig skrupellose Paar zu stellen, das allerdings die besten Revolvermänner auf seiner Seite hat ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 153

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Die Gierige und der Mörder

Vorschau

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

Titelfoto: Maren/Bassols

Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln

ISBN 978-3-7325-8412-3

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

www.bastei.de

Die Gierige und der Mörder

»Eine junge Frau will Sie sprechen, Señor Lanthrop«, sagte der vornehme mexikanische Bedienstete.

Er trug eine Livree. Will Lanthrop, ein junger Großrancher im südlichen Arizona, legte viel Wert auf das Äußere. Sein Ehrgeiz war ungeheuer, am liebsten wäre er der König von Arizona gewesen.

Arrogant war er auch. Und völlig skrupellos. Er kannte nur sich selbst und seine eigenen Interessen.

»Ist sie hübsch?«, fragte er, im Korbsessel auf der Terrasse hinter dem protzigen Haupthaus der Ranch sitzend.

»Sehr sogar, Señor.«

»Dann schick sie her, Miguel.«

Der Doméstico verschwand. Lanthrop blieb in dem Korbsessel unter dem Sonnendach sitzen. Er nippte an seinem Mint Julep, einem Getränk, das er bei einer Flusskreuzfahrt auf dem Mississippi mit einer Geliebten entdeckt und schätzen gelernt hatte.

Das Leben ist schön, dachte er und schaute auf seinen blühenden Garten. Wenn man reich und gesund ist. Alles andere taugt nichts. Diejenigen, die es nicht sind, sind Dreck.

Reich und gesund, stark und mächtig. Nur der Himmel ist meine Grenze. Er hatte schon viel, doch er wollte noch viel, viel mehr.

Als die von seinem Doméstico angemeldete Frau auf die Terrasse trat, schaute Lanthrop auf. Es traf ihn wie ein Faustschlag in den Magen. Die Luft blieb ihm weg. Die vor ihm stehende Frau war schön. Schwarzhaarig und mit dunklen Augen. Ein dunkelrotes Kleid mit schwarzen Borten am Ausschnitt und am Saum betonte ihre atemberaubende Figur.

Sie hatte volle rote Lippen und blendendweiße, regelmäßige Zähne. Sie war strahlend und jung, wunderschön. Die schönste Frau, die Lanthrop jemals gesehen hatte, jedenfalls kam es ihm in diesem Moment so vor.

Er hatte das Gefühl, sein Herz setze einen Schlag aus. Das erstaunte ihn, denn was Frauen betraf, war er durchaus verwöhnt. Er hatte schon viele gehabt, er nahm sie, wie er es wollte, und wenn er ihrer überdrüssig war, ließ er sie fallen.

Er stand auf. Sein Herz klopfte bis zum Hals, was für ihn untypisch war.

»Mr. Lanthrop? Will Lanthrop?

»Der bin ich. Wer sind Sie?«

»Maria Ines y Ybarrez, Condesa de Rodriganda.«

»Gräfin. Das hört sich vornehm an.«

»Es ist vornehm. Der Einfachheit halber können Sie mich Doña Maria oder Condesa nennen.«

»Ihr Englisch ist akzentfrei und ausgezeichnet. Was kann ich für Sie tun, Doña Maria – Condesa. Woher soll ich wissen, dass Ihr Name und Titel echt sind?«

»Glauben Sie es einfach. Ich kann es Ihnen beweisen, und das werde ich. Doch zuerst wollen wir über den Grund meines heutigen Besuchs sprechen.«

»Da bin ich gespannt.«

»Ich kann Ihnen halb Arizona verschaffen, Will Lanthrop. Ich habe mich erkundigt. Ich weiß Bescheid über Ihren hemmungslosen Ehrgeiz und wie skrupellos Sie sind. Bereit, über Leichen zu gehen. Ich bin die Letzte aus dem Geschlecht der Rodrigandas, denen große Teile von Arizona gehörten – und eine Ybarrez. Die beiden Familien vereinigten einen riesigen Besitz zu der Zeit, als der Südwesten der USA noch zum Vizekönigreich Neuspanien und später zu Mexiko gehörte.«

Lanthrop war von der Selbstsicherheit wie von der Schönheit der jungen Frau sehr beeindruckt. Doch er behielt sein Pokerface bei. Er zündete sich ein Zigarillo an, ohne sie höflichkeitshalber um Erlaubnis zu fragen.

»Das war vor dem Krieg.« Er meinte den mexikanisch-amerikanischen Krieg von 1846-1848. Die Mexikaner hatten grandios verloren und riesige Landstriche an die USA abtreten müssen. »Was soll das heute noch bedeuten? Schnee von gestern.«

Er bot seiner Besucherin jetzt Platz an. Sie setzte sich an den runden Tisch und akzeptierte ein Glas eisgekühlten Fruchtsaft. Lanthrop nahm in einer Sitzschaukel Platz und behielt seine Lässigkeit bei.

Er fuhr fort: »Die Mexikaner geben sich gern pompöse Titel. Viele prahlen mit ihrer glorreichen Vergangenheit, und dass wir Amerikaner unzivilisierte Barbaren seien. Die Mexikaner mögen Rang und Namen, die beeindrucken sollen. Wenn man dahinter schaut, ist meist nicht viel da. Sie erzählen von einem Elefanten, und zum Schluss handelt es sich um eine quiekende Maus.«

»Ich bin keine Maus. Oder sehe ich so aus?«

»Nein. Aber Sie versprechen mir viel, Doña Maria. Halb Arizona, weil es angeblich mal Ihrer Familie gehört hätte. Gibt es Beweise dafür, und was nutzt mir das heute?«

Die schöne junge Condesa hatte außer ihrer zierlichen kleinen Handtasche eine Dokumentenrolle mitgebracht. Wortlos reichte sie diese dem Rancher. Er legte sie auf den Tisch.

»Was soll ich damit? Sind Sie im Nebenberuf Schullehrerin und wollen mir Nachhilfe geben?«

Die Schöne präsentierte ihm ihre Reize. Lanthrops Blick blieb an ihrem Dekolleté hängen. Es war sehenswert. Doña Marias Kleidersaum rutschte hoch und entblößte die Knie und ein Stück von ihrem Oberschenkel.

»Es gibt Landschenkungen und Dokumente, die auch jetzt noch Bestand haben«, sagte sie. »Neulich erst ist ein Besitzanspruch aus der Spanierzeit, der sich immer wieder verbriefte, in Südtexas vom Obersten Gerichtshof der USA anerkannt worden. Auch in den Territorien von Arizona und New Mexico hat es solche Fälle gegeben.«

»Ja, aber nicht viele, und immer nur kleine Besitztümer, wie ein Rancho oder dergleichen. Es gibt Lücken in den Abmachungen und Verträgen zwischen den USA und Mexiko bezüglich der Gebietsabtretungen. Nicht alles ist vollkommen klar geregelt. Manches wurde zu allgemein gehalten, nicht alles explizit erwähnt. Doch das sind sehr komplizierte Dinge, die zu klären und zu regeln viel Zeit und Geld erfordern. Die Sache in Texas zog sich jahrelang hin. – Wenn Sie einen solchen Anspruch haben, Doña Maria, brauchen Sie viel Geld, Zeit und Geduld. Darüber können Sie alt und grau werden, bis er bestätigt wird, wenn überhaupt. – Sie wissen, ein Schiff auf hoher See und ein Prozess vor Gericht sind in Gottes Hand.«

Die Schöne schwieg. Lanthrop, neugierig geworden, öffnete die Dokumentenrolle und holte eine Urkunde hervor.

»Das sieht neu aus.«

»Es ist eine Abschrift. Das Original liegt an einem sicheren Ort. Es ist unbezahlbar.«

»Nichts wert ist auch unbezahlbar.«

Der Spott des Ranchers und sein gewollt skeptischer Ton prallten an der Besucherin ab. Lanthrop studierte das Dokument.

»Das Original könnte wertvoll sein«, sagte er dann. »Wollen Sie es mir verkaufen?«

»Nein«, antwortete ihm die Schöne. »Dieser riesige Landstrich ist mein Erbe. Ich will ihn haben.«

»Zounds.« Es war nicht halb Arizona, doch ein riesiges Gelände im Süden von Arizona. »Darauf liegt unter anderem auch die Stadt Tucson. Wollen Sie die auch einkassieren, Condesa?«

»Nein, Mr. Lanthrop. Der Rest drumherum genügt mir. Aber einen Pachtzins oder eine Zahlung könnten mir die Einwohner der Stadt Tucson schon leisten, finde ich.«

In ihren Augen las Lanthrop, dass sie es ernst meinte. Sie war eine zielstrebige Frau, und keine Dumme und keine Fantastin.

»Wie soll das gehen?«

»Zusammen können wir es schaffen, Will Lanthrop. Ich habe die Besitzansprüche und kann sie dokumentieren. Sie haben die Macht und die Mittel, um sie durchzusetzen.«

Das Lächeln gefror auf den Lippen des Ranchers.

»Wie meinen Sie das, Condesa?«

»So, wie ich es sage.– Stehen Sie auf, Mr. Lanthrop. Ich will Sie etwas fragen.«

Der Rancher erhob sich. Er war schlank, groß und guttausehend. Ein Mann, hart und geschmeidig wie eine Stahlfeder. Tödlich gefährlich. Das hatten seine Feinde zu spüren bekommen, und jeder, der sich ihm in den Weg stellte oder ein Hindernis war. Er war einer, der über Leichen ging.

Lanthrop war gut angezogen, nicht protzig, aber so, dass man schon an der Qualität seiner Kleidung sah, dass er ein reicher Mann von besonderer Qualität war. In seinem großen Haus ging er unbewaffnet.

Doña Maria stand ebenfalls auf. Der Rancher mit dem halblangen braunen Haar und dem Schnurrbart überragte sie gut um einen halben Kopf. Wie sie da standen gaben sie ein schönes Paar ab.

»Wir sollten uns zusammentun, Mr. Lanthrop. Ich will, was Sie auch wollen, Macht, Reichtum und Einfluss. Zusammen können wir alles erreichen. Sie sind schon reich und mächtig, aber mit mir zusammen können Sie noch viel, viel reicher und mächtiger werden. Der König von Arizona können Sie werden. Aber das können wir nur gemeinsam schaffen. – Sind Sie der richtige Mann für mich?«

Lanthrop überlegte nicht lange.

»Warum nicht. Ja.«

»Sie sind ein Mann schneller Entschlüsse. Dann müssen wir uns zusammentun. Ich kenne nur einen Weg, um uns unverbrüchlich aneinander zu binden.«

»Der wäre?«

»Heirate mich.«

☆

Lanthrop schüttelte den Kopf, total abweisend war es nicht.

»Warum sollte ich Sie heiraten?«

»Denk an die Mitgift, die ich mit in die Ehe bringe. Du wirst der König von Arizona. Ich werde die Königin sein. Keiner verlangt, dass wir eine konventionelle Ehe führen. Du hast deine Freiheiten, ich die meinen. Was uns vereint, ist das Streben nach Macht und Besitz.«

Die Schöne sprach direkt und nicht mehr förmlich zum Rancher. Er ging darauf ein.

»Ich muss das überprüfen. Wenn es stimmt, was du sagst, wenn deine Ansprüche hieb- und stichfest sind, wäre ich bereit.«

Die Condesa wusste, sie hatte gewonnen. Ihre Haltung entspannte sich.

»Lass uns ein Glas Wein auf unsere Abmachung trinken. Auf unseren Erfolg und die gemeinsame Zukunft.«

Lanthrop fasste ihr mit einer Hand an die Brust. Seine Augen funkelten.

»Ich weiß etwas Besseres, um unseren Pakt zu besiegeln, Süße. Den Wein können wir später trinken.«

Mit der anderen fasste er Doña Marias stramme Pobacke und zog sie an sich. Sie kam ihm entgegen. Sie spürte seine männliche Härte. Er war jäh erregt. Der Zigarillo verglühte im Aschenbecher. Sie küssten sich, seine Zunge wühlte in ihrem Mund.

Doña Maria schmiegte sich an ihn. Er knöpfte ihr Kleid am Rücken auf, zog es herunter, entblößte ihre strammen und festen Brüste. Sie trug nichts unter dem Kleid, eine Stütze oder ein Korsett hatte sie nicht nötig. Mit einem gutturalen Laut umfasste der Rancher Marias Prachtäpfel.

Er hob ihr dunkelrotes Kleid, fasste darunter, zwischen die Beine, dort wo die magische Stelle war, die er begehrte.

Er spürte durch den dünnen Slip, dass sie feucht war. Sie begehrte ihn genauso wie er sie. Maria nestelte an seinem Gürtel und öffnete die Schnalle und seine Hose. Beide waren sie wild und scharf.

In enger Umarmung, einer den Körper des anderen erforschend, in einem Rausch, der sich steigerte, sanken sie am helllichten Nachmittag auf die sonnenwarmen Steinplatten der Terrasse. Sie streiften sich gegenseitig die Kleider ab.

Maria war hinreißend schön und sexy. Sie spreizte ihre Schenkel. Lanthrop vergaß alles andere beim Anblick ihrer Spalte und des sorgfältig ausrasierten schwarzen Schamdreiecks darüber. Seine Finger drangen in ihre Pussy ein.

Sie umfasste seine Hoden, massierte ihm sacht den Lustspeer. Er biss sie leicht in die Brust, küsste die warmen Lippen. Beide wollten nicht länger warten. Der Rancher drang schwungvoll in die für ihn bereite Liebesgrotte ein.

Er stieß heftig, pausierte dann, machte weiter. Maria krallte die Fingernägel in seinen Rücken und in eine Pobacke. Sie nahm seinen Schaft in sich auf, so tief, wie es ging, empfing seine Stöße, die er in sie hineinhämmerte.

Dabei stöhnte sie und gab Lustlaute von sich. Der Rancher ächzte wie ein brünstiger Stier. Beide waren von Wellen der Lust getragen. Carranza, der Doméstico, kam durch den Wohnraum auf die Terrasse, um zu fragen, ob die Herrschaften besondere Wünsche hätten.

Doch da waren keine, für die sie ihn und seine Dienste gebraucht hätten. Lanthrop lag zwischen Maria de Rodrigandas Schenkeln, die ihn fest umschlossen. Sein Hinterteil ging kolbenartig auf und nieder. Maria schrie auf, als der Rancher immer heftiger und hektischer wurde.

»Du … du … du … Ja, ja, ja. Gib es mir.«

»Ja.«

Der Diener zog sich zurück. Er verzog keine Miene, distinguiert, wie er war. Von seinem Herrn war er allerhand gewöhnt, auch Frauengeschichten und Liebschaften. Dass der Rancher schon nach wenigen Minuten Bekanntschaft mit einer bis dahin wildfremden Frau intim war, die offensichtlich nicht zu den leicht zu habenden Flittchen gehörte, zählte jedoch nicht zu dem Üblichen.

Das ist mal ein Ding, dachte der Diener. Rancher müsste man sein. Andererseits, die Verantwortung, die ein solcher zu tragen hat. Ich bleibe doch lieber bei meinem Stand.

Er linste um die Ecke und beobachtete das Paar. Sein Pint erhob sich und juckte ihn, obwohl er nicht mehr jung war. Carranza zog sich zurück und beschloss, sich beim Dienstmädchen Erleichterung zu verschaffen. Dafür sah er darüber hinweg, dass sie gern mal vom Tisch der Herrschaft naschte und sich noch andere Freiheiten herausnahm.

Dafür entschädigte sie ihn mit ihrer Liebesgrotte. Seine Frau brauchte das nicht zu wissen. Der ältliche Hausdiener pflegte zu sagen, er hätte sechzehn Mal in der Woche Sex. Einmal ging er mit dem Dienstmädchen fremd, daheim im Bett machte er kurze Fünfzehn.

☆

John Thursday – Thursday wie Friday, pflegte er zu sagen, wenn er sich vorstellte –, hielt auf der Bodenwelle im Sattel seines Pintos und sah vor sich den Gehenkten. Die Leiche baumelte am starken Ast eines Mesquitebaums in der Nähe des Wasserlochs auf dem Gebiet des Heimstätters Joshua Trent.

Es war der Heimstätter selbst, der am Ast baumelte und sich im heißen Wind drehte, blaurot im Gesicht. Die Zunge hing ihm weit und verfärbt aus dem Mund.

Ein Geier hatte sich auf ihm niedergelassen und hackte ihm nach den Augen. Es sah grässlich aus. Andere Geier hockten auf dem Baum und auf einem Steinblock. Sie krächzten misstönig zu dem Reiter hin.

Thursday stützte die Winchester 73 auf den Oberschenkel. Den Colt hatte er an der Seite. Der Reiter trug einen Staubmantel, in dessen Achseln Schweißflecken zu erkennen waren. Krusten vom salzig getrocknetem Schweiß zogen sich um diese herum. Thursday befand sich auf einem Patrouillenritt in dem großen County und war schon seit ein paar Tagen unterwegs.

Zuerst hatte er Viehdiebe gejagt. Sie waren über die Grenze nach Mexiko entkommen. Dann hatten ihm Apachen aufgelauert, die vereinzelt noch im Südwesten ihr Unwesen trieben. Einen hatte er erschossen und einen verletzt.

Die Rothäute waren in die Dragoon Mountains entflohen. Ihnen dorthin zu folgen, wäre Selbstmord gewesen.

Sonderlich erfolgreich war Thursday auf seinem Ritt nicht gewesen. Aber er lebte noch, er war nicht mal verwundet. Das war die Hauptsache. Jetzt befand er sich westlich der Dragoons zwischen diesen und Tucson, am Rand von Will Lanthrops großer Big L Ranch.

Der heiße Wind trieb Staubwolken heran. Sie puderten das gefleckte Pferd und den hochgewachsenen, breitschultrigen Reiter. In Thursdays markantem Gesicht fielen besonders die Boxernase und das kantige Kinn auf. Er wirkte sehr männlich und ganz wie ein harter Brocken.

Er schaute zurück. Ein Stück hinter ihm hielten mit einem Farmwagen, vor den ein alter Klepper gespannt war, eine verhärmte Frau mit zwei rotznasigen kleinen Kindern. Sie trugen einfache, vielfach geflickte Kleidung und wirkten sehr niedergeschlagen und verzweifelt. Das war die Familie des Heimstätters Trent, der am Ast hing.

Der Lebensmittelpunkt und der Ernährer war ihnen genommen. Sie wussten nicht wohin. Thursday hatte sie unterwegs getroffen und von ihrem Los erfahren. Lanthrops Raureiter hatten den Heimstätter aufgehängt, seine Hütte niedergebrannt und die Frau und die Kinder vertrieben.

Eine Viertelstunde Zeit hatten sie ihnen gegeben, um zu packen. Dann war alles in Flammen aufgegangen. Die paar Tiere auf der Farm waren erschossen oder davongejagt worden. Alles wegen des Grund und Boden und des Wasserlochs, das die Trents für sich beanspruchten, und weil Joshua Trent angeblich Big Will Lanthrop Vieh gestohlen hatte. Lanthrop, der einen mächtigen Schatten über das Land warf.

Er hatte das Erbe seines Vaters angetreten, des Gründers der Big L Ranch. Ihn und später seinen Sohn fürchteten sogar die Apachen. Der Alte hatte welchen von ihnen, nachdem sie getötet wurden, die Haut abziehen und diese als Warnung für die anderen an die Grenzen seines Besitztums gehängt. Will Lanthrop war ein würdiger Erbe seines mit dreiundfünfzig Jahren verstorbenen Vaters.

Eine Kruste von getrocknetem Schweiß, mit Staub vermischt, bedeckte Thursdays Gesicht zur Hälfte. Es befanden sich Risse darin, wo sie geborsten war. Die andere Gesichtshälfte, die Thursday nicht dem heißen Wind und den Staubbahnen zuwandte, sah anders aus.

Er winkte Mrs. Trent und den Kindern zu. Sie hielten in hundertfünfzig Meter Entfernung. Eine Staubfahne trieb heran. Sie verschleierte den Wagen und die unglückliche Familie. Sie wusste jedoch Bescheid.

Der Reiter im Staubmantel trabte zu dem Gehenkten. Er trug ein Pappschild vor der Brust. Darauf stand: So ergeht es Halunken, die Will Lanthrops Vieh stehlen.

Thursday seufzte. Immer wieder dasselbe, dachte er. Die Mächtigen unterjochen oder töten die Schwachen. Sie müssen ihnen gehorchen, oder sie kommen ins Grab.

Der auf dem Toten hockende und auf ihn einhackende Geier flog weg. Die anderen auf dem Mesquitebaum erhoben sich träge in die heiße Luft. Zwei von ihnen kreisten, die übrigen ließen sich auf großen Steinbrocken oder Kakteen nieder.

Der Reiter steckte die Winchester in den Scabbard, zückte sein Messer und durchschnitt den Strick. Er wich aus, als der Tote herunterplumpste. Ihn auffangen wollte er nicht, die Leiche sah zu grässlich aus. Thursday hätte sich arg besudelt, wenn er sie angepackt hätte.

Empfindlich war er nicht, doch das musste nicht sein. Außerdem spürte der Tote nichts mehr.

Der Reiter saß ab. Er hatte eine Decke mitgebracht und wickelte Joshua Trent ein. Seine Frau und die Kinder sollten ihn nicht aus der Nähe so sehen.

Das Pappschild hatte Thursday dem Toten abgenommen. Er würde es mitnehmen nach Tucson, als Beweisstück für die Willkür von Lanthrop und seinen Reitern. Die Augen brauchte Thursday dem Toten nicht zuzudrücken – er hatte keine mehr.

Thursday wollte gerade Mrs. Trent mit dem Wagen herbeiwinken. Da krachte ein Schuss beim Kakteendickicht. Die Kugel pfiff dem Mann in Staubmantel scharf am Kopf vorbei. Er zuckte nur kurz zusammen.

Dann schaute er dorthin, von wo geschossen worden war. Sechs Reiter trabten heran. Thursday erkannte den Vordersten, er hatte geschossen, und zwei weitere. Er wusste, dass auch die anderen drei Pferde mit dem großen L mit gegabelten Enden als Brandzeichen ritten. Gutbewaffnete und kampfstarke Revolvercowboys waren das, Männer, die sich eine Menge einbildeten und für die Krone der Schöpfung hielten.

Als sie sich näherten, funkelten die Revolver des Anführers im Sonnenlicht, bevor Staub die Gruppe umfächelte. Es waren silberne Colts, mit einer Silberschicht überzogen. Die Prunkwaffen von Raoul Vendetta, dem gefürchtetsten Gunman im Dienst von Will Lanthrop.

Thursday saß auf. Er nahm wieder sein Gewehr, angelte mit der freien Hand seine Feldflasche vom Sattel, trank einen Schluck von dem lauwarmen Wasser, spülte den Mund aus, gurgelte und spuckte auf den Boden.

Vendetta und seine Reiter kamen heran und hielten wenige Meter vor dem Pintoreiter. Sie befanden sich in einer guten Revolverschussnähe. Sie wirkten sehr selbstsicher.