8,99 €

Mehr erfahren.

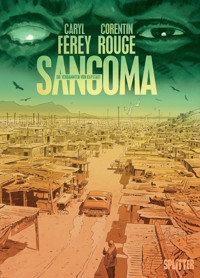

- Herausgeber: Limes

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Den bitteren Geschmack des Zorns kennt nur, wer richtig hasst ...

Rubén ist der Sohn des berühmten aufständischen Dichters Calderón, der in den Verliesen der argentinischen Diktatur zu Tode gefoltert wurde. Rubén selbst entkam nur knapp, doch er ist fürs Leben gezeichnet. Dreißig Jahre später widmet er sich der Verfolgung der damaligen Täter und sucht nach anderen Überlebenden wie ihm. Als er eines Tages der indianischen Bildhauerin Jana begegnet, die ihn damit beauftragt, die brutalen Mörder einer Prostituierten zu finden, ändert sich sein Leben für immer – denn beide verbinden sowohl Schmerz als auch Wut. Doch im heutigen wie im damaligen Argentinien ist es nie gut, zu viele Fragen zu stellen, denn der Tod und seine Henker lauern überall …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 680

Ähnliche

Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Mapuche« bei Editions Gallimard.

Der Limes Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House.

Erste Auflage© der Originalausgabe 2012 by Editions Gallimard© der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Limes Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.deSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-15625-1www.limes-verlag.de

für Alice,die aktive Kämpferin

für die Mütter und Großmütter der Plaza de Mayo, im Angedenken an ihre verschwundenen Söhne und Enkel

für Susana und Carlos Schmerkin,die den Klauen dieser Mistkerle entkommen konnten

für die Kollision von Hint und Ez3kiel,meine Wasserträger in der Wüste

0

Ein dunkler Wind fegte brüllend durch die Cockpittür. Parise, fest angegurtet, streckte seinen Glatzkopf heraus und sah auf den Fluss hinunter. Er konnte die schlammigen Wasser des Río de la Plata, die sich bei der Deltamündung ins Meer ergossen, kaum erkennen.

Der Pilot mit der khakifarbenen Bomberjacke steuerte aufs offene Meer hinaus, Richtung Südosten. Ein Nachtflug, wie viele Dutzend andere, die er vor Jahren geflogen war. Nur war er diesmal nicht so ruhig wie damals. Die Wolken lösten sich auf, je weiter sie die argentinische Küste hinter sich ließen, der Wind war doppelt so stark und schüttelte die kleine zweimotorige Maschine. Durch die offene Vordertür drang ein so ohrenbetäubender Lärm, dass er sich fast nur schreiend verständlich machen konnte.

»Wir werden die Hoheitsgewässer bald verlassen!«, teilte er dem Mann hinter sich mit, indem er den Kopf wandte.

Hector Parise sah auf die Uhr. Jetzt dürften die anderen ihr Paket schon abgeworfen haben … Auf dem Ozean glitzerten die Wellenkämme, bleiche Wogen im Mondlicht. Er hielt sich an den Wänden des Cockpits fest, ein durch Luftlöcher taumelnder Riese. Das »Paket« lag auf dem Boden, reglos, obwohl die Maschine immer wieder in Abwinde geriet. Parise schob es näher an die Tür heran. Sechstausend Fuß: Kein einziges Licht funkelte in der stürmischen Nacht, nur die fernen, gleichgültigen Scheinwerfer eines Frachtschiffs, was für sie bedeutungslos war. In der beengten Kabine flatterte sein Sicherheitsgurt.

»O. K.!«, brüllte er dem Piloten zu.

Der hielt den Daumen hoch.

Der Wind peitschte ihm ins Gesicht; Parise packte den bewusstlosen Körper unter den Achseln und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.

»Na dann, Kleine, geh draußen spielen …«

Er wollte das Paket gerade auf die Abwurframpe wuchten, als er die offenen Augen sah, in denen etwas aufblitzte – ein Lebensfunke voller Entsetzen.

Der Koloss wankte in dem stürmischen Wind, starr vor Schreck. Das Paket war mit Thiopental abgefüllt, es hätte keinesfalls aufwachen dürfen und schon gar nicht die Augen öffnen! Hielt der Tod ihn zum Narren, war es das Spiel nächtlicher Spiegelungen oder lediglich eine Halluzination? Mit einem krankhaften Zittern packte Parise den Körper und warf ihn ins Leere.

1

»Las Putas al poder!

(Sus hijos ya están en él)1«

Auf dem Blech des Hangars prangte ein Graffito, aufgesprüht mit blutroter Farbe. Jana war damals siebzehn gewesen, ihre Wut am Überkochen. Sämtliche herrschenden Klassen hatten sich an dem Überfall auf die Banken beteiligt: Politiker, Bankiers, Bosse der Dienstleistungsindustrie, der IMF, Finanzexperten, Gewerkschaften. Carlos Menems neoliberale Politik hatte das Land in eine höllische Abwärtsspirale getrieben, eine tickende Zeitbombe: wachsende Verschuldung, Drosselung der öffentlichen Ausgaben, Flexibilisierung der Arbeitszeiten, Ausgrenzung, Rezession, Massenarbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung bis hin zur Sperrung der Bankkonten und zur Beschränkung der wöchentlichen Abhebesumme auf ein paar hundert Pesos. Das Geld schwand, die Banken machten dicht, eine nach der anderen. Korruption, Skandale, Klientelismus, Privatisierungen, »Strukturanpassungen«, Profitexternalisierung. Menem und seine Nachfolger, die sich dem Diktat der Marktordnung unterwarfen, und schließlich die Finanzkrise von 2001–2002, all dies hatte die Zerstörungsarbeit der Sozialstruktur vollendet, die durch den »Prozess der nationalen Reorganisation« der Militärjunta begonnen worden war.

Die Krise endete im Bankrott. Argentinien, dessen BIP nach dem Zweiten Weltkrieg dem von England in nichts nachstand, musste mit ansehen, wie ein Großteil der Bevölkerung unter die Armutsgrenze fiel, davon ein Drittel unter die Elendsrate. Das Elend war groß. In den Schulen fielen die Kinder vor Hunger in Ohnmacht, in den Ferien musste die Schulkantine geöffnet bleiben, damit sie wenigstens ein Mal am Tag eine Mahlzeit bekamen. In den barrios, wie etwa in Quilmes, testeten die Kinder, was denn nun besser schmeckte: gegrillte Kröte oder gegrillte Ratte. Wieder andere klauten wie die Raben: die Kupferkabel der Telefonleitungen, die Aluminiumabdeckungen von den Stromkästen der Ampeln, die Bronzetafeln der Monumente … Jana hatte alte Leute gesehen, die sich mit blutig geschürften Händen an die Gitterzäune der Banken krallten, alte Männer in verschlissenen Anzügen, die sie extra für den Anlass herausgeholt hatten, und die nun stumm weinten, ebenso die Wut des gemeinen Volkes. Die ersten Aufstände, die Plünderungen der Supermärkte, die in den Medien nicht als Beweis für das Elend im Land, sondern für den Mangel an Sicherheit herhalten mussten, que se vayan todos! Y que no quede ninguno!, »alle sollen gehen, auf dass keiner übrig bleibt!«. Die berittene Polizei schoss in die Menge der Demonstranten und trieb sie anschließend mit Schlagstöcken auseinander, Molotowcocktails flogen, es gab Trauermärsche und Rauchbomben, Frauen wurden mit Schlagstöcken niedergeknüppelt und ihre Töchter an den Haaren übers Trottoir geschleift, Schüsse wurden in die Menge abgefeuert – neununddreißig Tote –, ihr Blut auf den Straßen und Plätzen der Hauptstadt, der Ausnahmezustand, ausgerufen von Präsident de la Rúa, die Kochtopfkonzerte und die Schreie: »Was schert uns der Ausnahmezustand!« Piqueteros errichteten Straßenblockaden, junge Männer liefen mit vermummten Gesichtern umher, die nackten Oberkörper schutzlos den Kugeln ausgeliefert, Pflastersteine flogen, Schaufensterscheiben zerbarsten, Panzerfahrzeuge wurden mit Steinen angegriffen, Wasserwerfer, Sondereinheiten der Bereitschaftspolizei, Schutzschilde, die Schreie der Mütter, die trotzig geschwungenen argentinischen Flaggen, die Angst, das Feuer, die Ansprachen im staatlichen Fernsehen, que se vayan todos!, die gewaltigen Mengen an Bargeld, die lastwagenweise außer Landes geschafft wurden, acht Milliarden Dollar in Konvois aus Panzerfahrzeugen, während die Bankiers die Rollläden herunterließen, die Bonzen sich in klimatisierte Villen im Ausland flüchteten, der Gasgestank, die umgestürzten Autos, die Hungeraufstände, der schwarze Rauch von verbranntem Gummi, das Chaos, die Flucht von Präsident de la Rúa, der mit dem Helikopter vom Dach der Casa Rosada floh, die jubelnd nach oben gereckten Daumen, mit denen die übereilte Flucht gefeiert wurde, die politischen Verantwortlichen, von denen einer nach dem anderen das Handtuch warf, vier Präsidenten innerhalb von dreizehn Tagen: »que se vayan todos – auf dass keiner übrig bleibt!«

Jana hatte gerade mit dem Kunststudium begonnen, als es zum Staatsbankrott kam. Ein paar Wochen zuvor war sie per Anhalter aus ihrer Gemeinschaft in die Stadt gekommen, in dem Wollponcho, den ihre Mutter ihr gewebt hatte, mit dem alten Messer mit dem Knochengriff, das sie von ihren Vorfahren geerbt hatte, ein paar Habseligkeiten und dem Geld für die Einschreibung an der Uni. Mehr nicht. Selbst wenn Millionen von der Finanzkrise in den Ruin getrieben würden, selbst wenn die Mittelklasse sich in Wohlgefallen auflösen und ganz Argentinien zu verkaufen sein sollte, konnte sich eine entwurzelte Indianerin, die weder Beziehungen hatte noch eine Wohnung, immer noch mit den Hunden und den Armen, die sich auf den Straßen von Buenos Aires herumtrieben, um ihren Anteil prügeln.

Wie andere Studentinnen ohne finanzielle Unterstützung war sie gezwungen, sich zum Überleben zu prostituieren. Nur nicht von den Metallskulpturen ablassen, die sie kreieren wollte. Nach den Vorlesungen nahm sie vor der Uni Aufstellung, ein paar Päckchen Taschentücher in der Tasche und zwischen den Beinen eine kalte Wut.

Stinkreiche Kerle fuhren im Mercedes vorbei, Typen wie die, die das Land in den Ruin getrieben hatten, lauter Kerle, die dem Alter nach ihr Vater sein könnten, alle auf Shoppingtour. Den Körper verkaufen, um den Geist zu retten: Allein schon die Vorstellung widerte sie an. Bei ihren ersten Blowjobs musste sie weinen, dann hatte sie alles hinuntergeschluckt: ihre indianische Wut, das Sperma dieser Schweine, diesen Irrsinn, der an ihrem Herzen nagte und an ihr zerrte wie ein Pitbull, damit sie losließ. Mittlerweile war sie wie aus Stacheldraht.

Drei Studienjahre …

Sie hatte Latexschwänze gelutscht, kleine, dicke, weiche, alle zum Kotzen, und wenn sie sie ihr hinten reinschieben wollten, hatte sie ihr Territorium mit dem Messer verteidigt; sollten sie doch denken, was sie wollten, sie für eine Stoffpuppe halten, an der sie ihre Tugend abwischen konnten wie der Mechaniker die Ölschmiere, um dann wieder als guter Vater nach Hause gehen zu können und dem Jüngsten die Haare zu zausen: Jana hatte sich hinter diesem Stacheldraht verschanzt, zusammen mit den Resten ihrer moralischen Integrität und diesem Körper, den sie wie einen gemieteten Parkplatz besetzten, mit praller Eichel und auch noch stolz drauf … Schweine. Kriegsgewinnler. Jana versuchte sich zu beruhigen – die Kunst, die Kunst, nur an die Kunst denken. Sie schlief in Parks, in besetzten Häusern und Theatern, in denen die Künstler mittlerweile kostenlose Vorstellungen gaben (»Buenos Aires wird immer Buenos Aires bleiben«), bei Bekannten, manchmal auch bei Unbekannten. Jana blieb nie lange, sie zeichnete in den Bars oder Diskotheken, in denen sie abends landete, erschöpft vom Anschaffen.

Und in einem dieser eher verrufenen Clubs im Stadtzentrum war sie Paula über den Weg gelaufen, als die Wirtschaftskrise sich gerade auf dem Höhepunkt befand.

Paula, alias Miguel Michellini, ein Transvestit mit Porzellanpüppchengesicht und meisenblauen Augen, die offenbar in einem fernen Hafen vor Anker gegangen waren. »Sie« hatte die Indianerin, die sich unauffällig im Hintergrund hielt, sofort angesprochen und nach einem kurzen Blick in ihre schwarzen Mandelaugen mit einem herzlichen Kuss willkommen geheißen. »Du kannst mich um alles bitten, was du nur willst«, hatte sie im Licht der Spots zu ihr gesagt, mit einem Lächeln, als wäre diese Welt einfach wundervoll.

Zu Beginn des zweiten Jahrtausends, hienieden auf Erden: Sturmwarnung für die Schwachen und Verletzlichen, die keine starken Panzer hatten. Um die Randgruppen war es noch schlechter bestellt. Zwei Monate später hatte Jana ihre Transvestiten-Freundin bei den Docks am alten Handelshafen halb tot am Boden liegend gefunden. Sie war Fans der Boca Juniors in die Arme gelaufen: Der Lieblingsclub von Buenos Aires hatte das Derby gegen River Plate verloren – und Paula ihren Schneidezahn.

Jana hatte sich an diesem Abend mit allem, was sie zur Hand hatte, um Paula gekümmert, mit ein paar zärtlichen Küssen auf die angstschweißnasse Stirn, drei beruhigenden Worten, denen sie keinen großen Glauben schenkte, immer liebevoll. Sie wurden Freundinnen, und ihre Freundschaft war von Dauer, sowohl aus einem Geist der Verbundenheit heraus als auch weil ihnen graute vor der Brutalität der Welt, dieser großen Idiotin. Paula wirkte wie ein verlorener Welpe, aber dahinter verbarg sich Witz und ein großes Herz, sie war gesegnet mit dem stürmischen Elan eines Funkenmariechens, was alles gar nicht recht zu der unterschwelligen Traurigkeit passen wollte, um die sie kein normaler Mensch beneidete. Paula war schon über dreißig, hatte keinen Schulabschluss und sich als Frau zu verkleiden war ihre einzige Leidenschaft. Sie wohnte noch bei ihrer Mutter, einer Wäscherin aus dem Arbeiterviertel San Telmo, und gegen Monatsende ging sie auf den Docks anschaffen, um über die Runden zu kommen. Künstlerin wollte sie werden, was nicht verwunderlich war, und träumte wie Jana von besseren Tagen. Auch Paula war entwurzelt – sie fühlte sich in ihrem Körper nicht zu Hause. Jana hatte eine Schwester in ihr gefunden, eine, die so arm war wie sie selbst und beseelt von der gleichen Hoffnung. Das würde ihr die Weiblichkeit nicht zurückgeben, die man ihr gestohlen hatte. Und ihre Brust auch nicht …

Seit ihrer Begegnung in der anrüchigen Kneipe waren fast zehn Jahre vergangen. Die Viertel der Armen und der Seeleute hatten sich in ein Hochhausensemble aus Stahl und Glas verwandelt, in denen die multinationalen Gesellschaften ihren Sitz hatten – die Catalinas, nur wenige Bauwerke, die das Gesicht der Stadt radikal verändert hatten. Jana wohnte auf dem unbebauten Gelände auf der anderen Seite der Avenida, in dem besetzten Gebäude des alten Bahnhofs von Retiro, direkt gegenüber dem Viersternehotel Emperador.

Bei den Ägyptern nennt man den Bildhauer: »Der, der Leben schenkt«.

Jana hatte das Atelier von Furlan übernommen, einem Künstler, der das Gelände besetzt hatte, bevor sie kam. Furlan, ihr Vollzeitmentor und Gelegenheitsliebhaber, ein chronischer Alkoholiker, war eines schönen Tages verschwunden und hatte eine große Baustelle hinterlassen – ihre brüchige Affaire, den rostigen Ford Taunus im Hof, den Lagerschuppen entlang der Gleise in dem stillgelegten Bahnhof, alles fortan ihr Territorium. Jana brachte dort ganze Nächte damit zu, Eisen zu biegen, zu löten, Bleche zu falten, sich monströse Formen auszudenken, die sie alle für ihre Menschenmaske verwenden würde.

Die einzigen Annehmlichkeiten waren Wasser, Strom und ein Heizofen, dem giftige Gase entströmten. Im Sommer war die Luft stickig und im Winter eiskalt. Jana wohnte seit vier Jahren alleine dort. Furlan lebte angeblich in Frankreich, ihr war das herzlich egal. Sie brauchte ihn nicht mehr zum Überleben, weder ihn noch die anderen. Mit dem Geld von der Sozialhilfe und dem Verkauf ihrer ersten Skulpturen konnte sie sich gerade so über der Elendsmarke halten. Kirchner, der neue Präsident, den vor der Krise kaum einer gekannt hatte, hatte die Wirtschaft wieder auf Vordermann gebracht, ohne den Forderungen des IWF Folge zu leisten, das Land konnte wieder aufatmen, und sie fühlte sich frei. Mit ihren achtundzwanzig Jahren war das ihr einziger Luxus.

Jana hatte kein iPhone, keinen Fernseher, keinen vor lauter Klamotten überquellenden Schrank, keine Kreditkarten; sie besaß nur ihre Kunst als einzige Flucht und als Ziel die Erde ihrer Vorfahren im Atelier.

Ihr Work in progress – ihr Meisterwerk. Die monumentale Karte des Südkegels von Lateinamerika, errichtet auf einem Stahlbetonsockel, aus dem sie mit dem Vorschlaghammer die alten Territorien der Ureinwohner herausklopfte.

Jana war Mapuche, Tochter eines Volkes, das man in der Pampa einfach aus nächster Nähe niedergeschossen hatte.

Die Christen hatten Jagd auf die Ohren und die Seelen der Ungläubigen gemacht – und keine Gnade walten lassen. Und das tat sie auch nicht: Der Hammer sauste auf das Stammesgebiet der Ranquele nieder. Es war schon ziemlich zugerichtet, Garben von Steinsplittern trafen ihre Augen. Die schwarzen Shorts waren klatschnass, Schweiß lief ihr über die Oberschenkel, die Schläfen, den Hals und die toten Brüste, die Muskeln waren gespannt auf ein Ziel gerichtet: die Welt, eine Haut aus Beton, die sie mit einer befreienden Freude massakrierte.

Die Kartographie eines Völkermordes:

Charrúa.

Ona.

Yamana.

Selk’nam.

Araukaner.

Die Christen hatten sie ihres Landes beraubt, doch die Ahnengeister liefen wie rote Ameisen durch ihre Adern. Betonstaub auf stählernen Muskeln: Die Mapuche ließ ihre Waffe noch einmal niedersausen und sah sich, den Blick auf die Aufschlagstelle geheftet, das Ausmaß der Verwüstung an. Ein wahres Gemetzel.

Achthunderttausend Tote: Nein, die Christen hatten keine Gnade walten lassen.

Das verband die Ureinwohner …

Jana arbeitete hart an ihrer Plastik, als das Telefon klingelte. Sie drehte sich zu der Palette um, die ihr als Tisch diente, las die Uhrzeit vom Wecker ab – sechs Uhr morgens – und ließ es klingeln: Jesus Lizard ließ die Wände der Lagerhalle erzittern, dichter Regen trommelte aufs Dach und untermalte mit seinem Rhythmus das scheinbare Chaos, das im Atelier herrschte. Jana war außer sich vor Freude. Wind war aufgekommen, David Yow, der alte Hund, brüllte sich aus den Lautsprechern die Lunge aus dem Leib, und eine unwiderstehliche Wut rann wie Salzsäure durch ihre indianischen Venen.

»Haush.«

»Alakaluf.«

»Mapuche!«

Schließlich fiel der Hammer auf den mit Stroh ausgelegten Boden. Mit schmerzenden Armen betrachtete Jana gerade die Konturen der Krater, die ihre Landkarte des Völkermordes durchzogen, als wieder das Telefon läutete. Auf dem Wecker war es zwanzig nach sechs. Das Album von Jesus Lizard war gerade zu Ende gegangen, der Regen hatte aufgehört. Die Bildhauerin nahm gedankenverloren den Hörer ab, ihre nackten Füße hinterließen Löwenspuren im Betonschnee …

Sie wurde schnell wieder auf die Erde zurückgeholt – es war Paula.

»Ah! Schätzchen, endlich gehst du ran!«, brach es aus ihr heraus. »Entschuldige, ich störe dich, aber ich schwöre dir, dass ich dich nicht bloß wegen eines Schminktipps anrufe! Es geht um Luz«, sagte sie atemlos. »Ich mach mir Sorgen um sie. Sie hat mir gerade eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen und gesagt, sie müsse mich wegen einer wahnsinnig wichtigen Angelegenheit sprechen, aber auf den Anruf warte ich immer noch und an ihr Handy geht sie nicht ran: Das ist nicht normal!«

Jana wischte sich die Staubschicht von den Lippen. Luz war der Transvestit, der seit sechs Monaten auf demselben Abschnitt anschaffen ging wie Paula.

»Und deswegen rufst du an?«

»Ich kenne doch niemanden außer dir!«, verteidigte sich Paula. »Wir waren um fünf verabredet, ich schmore hier schon eine halbe Ewigkeit, und sie geht einfach nicht ran: Da stimmt was nicht!«

»Wann hat Luz dir denn die Nachricht hinterlassen?«

»Um zwanzig nach eins«, brüllte Paula ins Telefon, um den Lärm im Hintergrund zu übertönen.

»Vielleicht haben die Bullen sie ja mitgenommen.«

»Nein, ihr ist etwas passiert, da bin ich mir sicher. Sie wollte mich sehen«, beharrte Paula. »Ich schwör’s dir, da stimmt was nicht!«

Jana konnte es nicht ausstehen, wenn man sie bei der Arbeit störte, daher ging sie nicht gleich auf den melodramatischen Auftritt ihrer Freundin ein.

»Hat Luz gestern Nacht gearbeitet?«, fragte sie.

»Ja!«

»Vielleicht hat sie ja ihren Traumprinzen gefunden«, erwiderte Jana. »Lass ihr wenigstens Zeit, wieder auf den Erdboden zurückzukommen.«

»Das ist nicht lustig. Hör mal, ich mach mir wirklich Sorgen! Das ist kein Theater. Ich brauche dich. Kannst du nicht kommen?«

Im Hintergrund hörte man ohrenbetäubende Musik.

»Wo bist du?«

»Im Transformer«, antwortete Paula.

In der Transen-Disko, in der sich arme Outcasts wie Paula trafen, wenn sie mit ihrer Arbeit auf dem Straßenstrich fertig waren. Jana warf einen kurzen Blick zu ihrer Betonskulptur hinüber und gelobte, dass es bald weitergehen werde.

»Na gut«, hauchte sie in den Hörer, »ich komme.«

Die Sterne im kosmischen Löschpapier erloschen langsam, einer nach dem anderen; Jana schob die wurmstichige Schiebetür auf, legte die Kette vor und stapfte durch das Brachland, das die Lagerhalle umgab. Der große Ford stand vor dem Zaun und rostete vor sich hin, unter dem trüben Blick eines mit Acid zugedröhnten Riesenhuhns – eine ihrer ersten Skulpturen, die sie aus Schrottmaterial hergestellt hatte, aus Stahlrohren, Bolzenschrauben, Löteisen, Eisenbahnschwellen –, die noch den Einfluss von Furlan verriet … Die anderen Installationen fingen auch schon zu rosten an.

Jana setzte sich auf den mit rissig gewordenem Kunstleder bezogenen Sitz, grüßte den Luftpostpiloten beim Eingang zum Hof und fuhr auf die Avenida del Libertador – die zwölfspurige Vene, die die Arterien der Stadt kreuzte. Jana dachte nicht mehr an das Kunstwerk, an dem sie gerade arbeitete. Der Wind fegte die Fahrerkabine einmal gründlich durch – irgend so ein Idiot hatte ihr im letzten Monat das Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen – und wehte einen Aschewirbel durch die fahrende Mülltonne. Auf der Avenida Córdoba waren die Eisenrollos vor den Läden noch heruntergelassen, das Rascheln des Laubes in den Bäumen war vor dem Ansturm der großen Masse noch zu hören, es war die Stunde, in der die cartoneros nach Hause gingen. Sie überholte eine Gruppe von Nachzüglern, die Karren mit nächtlichem Beutegut hinter sich herzogen, stinkende Lumpen unter einem Berg kaputter Flaschen.

Palermo Viejo. Jana parkte ihren Ford auf einem Lieferantenparkplatz und lief zum nächsten Block. Sie hatte sich in der Eile nur eine schwarze Cargohose und ihre Dr.-Martens-Stiefel angezogen, das Muskelshirt war noch voller Betonsplitter und sie hatte nicht einen Cent bei sich.

Der Eingang zum Transformer war bloß ein in das Eisenrollo hineingeschnittenes Loch. Eine gepiercte Lesbierin, aufgemotzt wie für die Großwildjagd, spielte vor dem Clubeingang die Türsteherin: Jil, achtzig Kilo schlagbereite Muskelmasse, saß auf einem Barhocker mitten auf dem Gehsteig. Ein Fingerzeig, ein Blick, und schon gehorchten ihr die Transvestiten und Prostituierten, aus Angst, sie könnten ihren Zufluchtsort verlieren und hätten dann nicht mehr die Möglichkeit, sich noch ein bisschen Extrageld zu verdienen, sollte es in der Nacht mal schlecht gelaufen sein …

»Hi.«

»Hi …«

Jana war schon Jahre nicht mehr im Transformer gewesen, aber Jil ließ sie anstandslos eintreten, völlig teilnahmslos unter ihrem peroxidgebleichten GI-Haarschnitt. Jana bückte sich, trat in den düsteren Tunnel, der zur Disko führte, und drückte die gepolsterte Tür auf. Drinnen war es so dunkel wie draußen, die beste Art, um von dem Schmutz und dem Zustand der Möbel abzulenken. Ein paar Zombies in Menschengestalt irrten durch den Raum, aller Augen waren auf zwei Transvestiten mit Strasshalsbändern made in china gerichtet, die an der Stange der Tanzfläche Verrenkungen machten, zwei mit Drogen vollgepumpte Kerle, die sie nicht kannte. Ansonsten hatte sich der Transformer nicht verändert, die Sitze waren übersät mit Brandlöchern, der Schampus lauwarm, die Liebe käuflich. Die Paare, die sich incognito im Dunkeln bildeten, hatten über die Tanzfläche Zugang zu den Hinterzimmern, sie saßen unter dem flackernden Licht der Stroboskopstrahler, aber an jenem Morgen wirkten die Transvestiten müde. Es gab keine verrückten Darbietungen unter der Diskokugel, kein lautes Gelächter, um Schläge und Erniedrigungen zu überspielen: Die Gäste hatten sich hinter die Boxen verkrochen, die eine fade Housemusik auskotzten, und musterten die Neuankömmlinge wie Messiasse am Ende ihres Weges.

Die Sohlen ihrer Dr.-Martens-Stiefel klebten an dem staubigen Boden. Jana ging zur Bar und erkannte am Ende Paula unter all den gestrandeten Betrunkenen. Sie stand am Tresen und sniffte Koks, in Gesellschaft von Jorge, dem Betreiber des Lokals.

»Ja, sieh einer an«, sagte dieser, als er die Indianerin in seiner Höhle aufkreuzen sah. »Schaut mal, wer wieder da ist: die ›Pampa‹ …«

Das war ihr Spitzname, eine Anspielung darauf, dass ihr Oberkörper so flach war wie die argentinische Ebene. Jana konnte diese Kakerlake nicht ausstehen.

»Ich dachte, du bist eine große Künstlerin«, bemerkte er mit der Selbstgefälligkeit eines Immobilienmaklers. »Was machst du hier?«

»Ich ersticke an deinem Atem, siehst du das nicht?«

Jorge lachte hämisch auf. Der Betreiber, ein untersetzter Mann mit Panzerarmband und offenem Kragen, aus dem die Brustbehaarung quoll, darüber eine sündhaft teure Goldkette, streute drei Linien Koks auf den Tresen, und hielt Jana mit einem spöttischen Lächeln einen feuchten Strohhalm hin.

»Einen kleinen Sniff für die verlorene Tochter?«

»Nein.«

»Hast du damit auch aufgehört?«

»Lass mich in Frieden, okay?«, raunte sie hinter ihren braunen Strähnen hervor.

Paula grinste breit im lila Spotlicht, das deutlich machte, wie weiß ihre Nasenflügel waren. Auf einen Wink von ihrem Boss würde Jil sie in die Mangel nehmen und aus dem Lokal werfen, falls ihm danach war. Jana zog ihre Freundin zum anderen Ende der Bar, wo die Musik nicht so laut war.

»Du solltest aufpassen mit dem Koksen, mein Schätzchen«, sagte sie zu dem Transvestiten mit den High Heels. »Da ist nicht bloß Beruhigungsmittel drin. Und vor allem solltest du dich von diesem Abschaum fernhalten.«

Jorge saß am anderen Ende des Tresens und sah spöttisch zu ihnen hinüber.

»Ich war so nervös«, sagte Paula entschuldigend und tupfte sich die Nase.

»Koksen beruhigt, das stimmt.«

»Hör zu, Luz muss etwas passiert sein, da bin ich mir sicher, sonst hätte ich dich nicht angerufen.« Ihre Freundin ließ sich nicht beirren.

Paula trug ein weißes Kleid mit Volants und Ohrringe in Herzform. Von ihrem Make-up war jetzt, am frühen Morgen, nicht mehr viel übrig, und um diese Stunde machten ihre gedrehten Löckchen auch nur noch anderen Homos das Herz weich.

Jana schüttelte den Kopf.

»Das Zeug macht dich paranoid.«

»Das stimmt nicht, ich schwör’s«, erwiderte Paula und riss die Augen weit auf. »Ich hab die Mädchen gefragt«, sagte sie und drehte sich zu den Lapdance-Süchtigen um. »Sie haben Luz heute Abend auch noch nicht gesehen. Ich hab ihr so viele SMS geschrieben, das sprengt meinen Tarif. Selbst wenn Luz ihr Handy verloren haben sollte, wäre sie mittlerweile hier. Ich verstehe nicht, was da los ist …«

»Was hat sie dir denn aufs Band gesprochen?«

»Nur, dass sie über eine wahnsinnig wichtige Sache mit mir reden wollte, und dann wollte sie sich um fünf hier mit mir treffen, nach dem Niceto …«

Das war die Disko im Stadtteil Palermo, in der Paula ein Vorstellungsgespräch gehabt hatte.

»Stimmt ja«, erwiderte Jana. »Wie ist es denn gelaufen?«

»Gut! Sie haben gesagt, sie geben mir Bescheid!«

Paula, die unter Barbituraten stand, lächelte sie mit großen Bambiaugen an. Das war ihre erste Begegnung mit der Welt der Bühne gewesen.

»Und mit wem hast du gesprochen? Mit dem Portier?«, fragte Jana scherzhaft.

»Nein, nein, mit dem Choreographen! Gelman heißt er, so eine Art Andy Warhol, nur jünger. Weißt du, ich hab ein bisschen was von der Probe gesehen, und das scheint mir eine ziemlich abgefahrene Show zu werden! Hör mal, Jana«, sagte sie mit einem Mal traurig. »Luz hat mich bestimmt nicht versetzt. Das ist nicht ihre Art, außerdem hatte sie mir was Wichtiges zu sagen. Mal ganz zu schweigen davon, dass sie ja von meinem Vorsprechen im Niceto wusste.« Paula legte die Hand auf die ihre. »Ich habe kein gutes Gefühl, Jana. Sonst hätte ich dich nicht angerufen. Du weißt, wie sehr ich an Luz hänge. Bitte, hilf mir, sie zu finden.«

Paula rümpfte ihre kleine Nase so stark, dass sie ganz kraus war, eine Mimik, die nur sie beide kannten. Ihrem Lächeln fehlte ein Zahn, der Rest hatte sich unter der dicken Gipsschicht ganz gut gehalten. »O. K.«, sagte Jana mit einem Seufzer. Die Luft in der Disko war stickig, Gestalten glitten durch die Dunkelheit: Nachtschwärmer auf dem Heimweg, Stammgäste, schwule Junkies, Polizeiinformanten, entschlossene Jungfrauen: In den Hinterzimmern ging der Bär ab. Schließlich übertönte Jorges Stimme die Latinomusik aus den Lautsprechern.

»Hey, La Pampa!«, rief er in den Raum hinein. »Hier sind zwei Gauchos, die wissen wollen, ob man dich immer noch für hundert Pesos besteigen darf! He, Indianerin? Hörst du mich?«

»Hör gar nicht erst hin«, riet Paula ihrer Freundin. »Der ist so bescheuert …«

Jana hatte einen Eisengeschmack im Mund; am anderen Ende der Bar hockte Jorge und lachte, was in etwa die Eleganz eines Schwerlasters bei Regen hatte. Sie nahm die Transe bei der Hand und zog sie zum Ausgang.

Sonst würde sie am Ende noch all diese Ratten hier abknallen.

Buenos Aires war aus dem Nichts entstanden, auf einer Erde voller Gestrüpp und Schlamm, an der Mündung eines sich in den Ozean ergießenden Stromes, wo einem der Wind ins Gesicht blies. Hier hatten die Kolonisatoren einen Handelshafen erbaut, La Boca, das große Maul, das sich über dem indianischen Kontinent schloss. La Boca, rot gefärbt vom Schlachtvieh, dessen Blut die Gehsteige tränkte, das Viertel der jungen Frauen, die glaubten, sie wären aus Europa in ein neues Eldorado ausgewandert oder die man mit falschen Heiratsversprechen gelockt hatte, um sie hier ins Schlachthaus zu schicken, sechzig Kunden pro Tag, sieben Tage die Woche, im Seemannspuff – ein anderes Jahrhundert.

Jetzt war der Hafen verlassen, und das Viertel verdankte seinen Ruf nur noch den Wellblechhäusern, die mit übrig gebliebener Schiffsfarbe angepinselt waren, ihren Kunsthandwerkerstraßen und den hübschen Häusern im Caminito, der die kunterbunten Galerien beherbergte, in denen man Madonna, Evita und Che Guevara in allen Farben und Formen finden konnte. Doppelgänger des Pibe de oro in der Version Ende der Karriere, knappe Shorts in den Farben Argentiniens, Händler, die den gringas hinterherstellten, Kids im Fußballdress, ein Restaurant neben dem anderen und ebenso viele Schlepper. Denn La Boca verschlang zwar tagsüber haufenweise Touristen, doch sobald es Nacht wurde, leerte sich das Viertel. Bis zum Morgengrauen trieb sich hier ein anrüchiges Völkchen herum: Prostituierte, Drogendealer, Süchtige, armes Gesindel und zwielichtige Typen. Selbst die bemalten Häuser wirkten dann irgendwie makaber.

Janas Ford, ein Modell aus den Achtzigern, das sich wunderbar ins Gesamtbild fügte, rollte in Schrittgeschwindigkeit die Docks entlang. Ein paar Schiffe mit Leck verbüßten im alten Handelshafen ihre Strafe, halb gesunken oder von Algen bedeckt; die Wohntürme mit Sozialwohnungen reckten sich in den Himmel, ein einziges Grau, auf den Balkonen Wäsche zum Trocknen, als wolle sie dem anständigen Buenos Aires die Zunge herausstrecken. Paula betrachtete diese Orte des Verfalls durch die kaputte Fensterscheibe. Das Koks wirkte langsam nicht mehr, was sie gereizt machte; sie fühlte sich für Luz verantwortlich, und eine düstere Vorahnung schnürte ihr die Kehle zu.

Bosteros, also Leute, die die bosta, den Pferdekot von der Straße fegen, so nannte man die Leute aus La Boca: Luz alias Orlando, begann seine Karriere als Transvestit mit ein paar Blowjobs bei den Fernfahrern von Junín und fühlte sich in dem Viertel gleich wie zu Hause. Er war seinem Schicksal, den Rest seines Lebens an der Tankstelle verbringen zu müssen, entgangen, und zwar über die Ruta 7. Einzige Anlaufstelle in der großen Stadt war ein Cousin, der ihn dann vor die Tür setzte, nachdem er die Frauenkleider in seinem Koffer entdeckt hatte. Am Ende irrte die Transe in den Bars und Diskotheken umher, auf der Suche nach einem Mann, der sie so nehmen würde, wie sie war, bis sie auf Paula traf. Die meisten Transvestiten betrachteten ihre Kollegen im besten Fall als unprofessionell, im schlimmsten als Konkurrenten, doch Paula hatte ein Herz für zwei. Vor allem wusste die Samariterin ganz genau, wo diese Geschichte enden würde. Luz war ihrem Verlangen, Frauenkleider anzuziehen, so hilflos ausgeliefert, dass sie bereits alles verloren hatte – ihre Familie, ihren Arbeitsplatz, ihre Freunde. Nach den ersten Nummern, aufgegabelt an dem ein oder anderen Kreisverkehr, die eher phantasmatischer als alimentärer Natur waren, wurde die Prostitution schon bald zu ihrem Rettungsanker. Sie würde ausgezehrt und ohne Zähne enden: ein Tod in der Gosse. Paula hatte dem Transvestiten, der in Buenos Aires völlig verloren war, vorgeschlagen, sie sollten doch auf den Docks von La Boca ein Team bilden; während sie auf ein besseres Leben warteten, könnten sie sich gegenseitig beschützen, und Paula würde sie in den Beruf einführen …

»Du machst dir grundlos Sorgen«, sagte Jana. »Ich bin mir sicher, Luz hat einen Typen zu sich nach Hause abgeschleppt.«

»Nein«, antwortete Paula. »Regel Nummer eins: Immer nur bei den Kunden ficken, niemals bei dir zu Hause. Ist der Kerl ein Verrückter, will er dich kaltmachen, dann muss er die Leiche loswerden, während er bei dir zu Hause bloß die Tür ins Schloss zu ziehen braucht. Nein«, wiederholte der Pygmalion, wie um sich selbst zu überzeugen. »Luz wäre nie so unvorsichtig gewesen.«

Jana fuhr Schritttempo, über ihnen flackernde Straßenlaternen, und spähte in die dunklen Ecken zwischen den verlassenen Lagerhallen und dem offenen Gelände. Ein Dampfschiff im letzten Stadium des Verfalls lehnte knarzend an der kaputten Kaimauer, während etwas weiter ein paar ausgediente Kräne und ein Frachtkahn den Eindruck von Verfall noch abrundeten. Im Morgengrauen hatten sich die Straßen geleert: Die Transvestiten, die Müllautos im Spiel der Prostitution, waren nach Hause gegangen …

»Außer den Hunden den Arsch zu beschnuppern gibt’s hier nichts zu tun«, bemerkte Jana.

Paula, die neben ihr saß, nickte und presste die Zebra-Imitat-Tasche auf ihren Knien fester an sich.

»Lass uns beim Stadion vorbeifahren«, sagte sie. »Da gibt es immer ein paar Stammkunden, wer weiß …«

Das Stadion von La Boca war ein Betonkubus in Gelb und Petrolblau, bepinselt mit Cola-Werbung: Hier hatte Maradona seine ersten Siege errungen, bevor er ein ganzes Land für die Schande der Falklandinseln rächte, indem er England im Alleingang schlug.

Dieguito spielte vor seinem geistigen Auge wieder einmal den »Sombrero-Trick« ab, die englische Mannschaft zum Narren gehalten, das Tor des Jahrhunderts, in Endlosschleife.

»Uahhh…«

Dieguito dribbelte mit den Sternen. Das war die Wirkung des paco, der letzte Rest vom Crystal, den er nach der Runde im Viertel geschnupft hatte.

Hunderttausend cartoneros kamen jeden Tag aus den Vorstädten, um den wiederverwertbaren Müll zu sammeln und weiterzuverkaufen: Papier, Metall, Glas, Plastik, Pappe für zweiundvierzig Centavos das Kilo – in Euro gerechnet nur ein paar Centimes. Darunter viele Kinder, die sich über ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Vierteln oder über ihren Fußballclub definierten. Dieguito und seine Bande trugen das Trikot der Boca Juniors, jenes Fußballclubs, der aufgestiegen war, nachdem River Plate in die Viertel der Reichen gezogen war. Natürlich war die Nummer 10 für den Anführer reserviert.

»Whaaa…«

Dieguito fantasierte. Der Rest der Gang trank eine Mischung aus Orangensaft und 90-prozentigem Alkohol aus Plastikflaschen, lungerte auf den zertrampelten Blumenbeeten vor dem Nordeingang herum. Keiner bemerkte, wie im Schatten des Stadions ein Ford geparkt wurde.

Kurz darauf spürte Diego, dass da jemand war, blinzelte, um die Umrisse besser zu erkennen, und wich unwillkürlich zurück: Da stand eine Transe über ihn gebeugt, in einem kamelfarbenen Mantel mit fleckigem Kragen und einem Kleid, das bis übers Knie reichte. Er brauchte ein paar Sekunden, bis er aus seiner Trance erwachte und Paula wiedererkannte.

»Was machst du da?«, stammelte der cartonero.

»Wir suchen nach Luz«, antwortete sein Schutzengel. »Sie hat heute Abend auf den Docks angeschafft. Das ist euer Gebiet, du hast sie bestimmt gesehen, oder nicht?«

Dieguito lehnte mit dem Rücken gegen den Betonpfeiler. Die Transe war mit einer Indianerin da, die der Junge angewidert ansah – die hatte ja nicht mal Möpse.

»Luz?«, fragte er mit schwerer Zunge. »Nee, hab’ch nich …«

»Hast du sie nicht gesehen, weil du high warst oder weil sie nicht hier war?«

»Nu ma halblang!«, trötete der Junge los. »Wir haben die ganze Nacht geschuftet, während du dir einen hast reinschieben lassen. Deine Klugscheißereien kannst du dir echt sparen!«

»Na, hör mal, soll ich dir mit der Handtasche die Fresse polieren oder was?«

Langsam kam der Rest der Truppe angetrabt, einer nach dem anderen, sie hatten auf den Pollern gesessen und erhoben sich jetzt ganz gemächlich.

»Wir wollen ja bloß von dir wissen, ob du Luz heute Abend auf dem Strich gesehen hast«, lenkte Jana ein.

»Was weiß denn ich«, blaffte der Knirps zurück.

»Hast du sie den ganzen Abend nicht gesehen?«, hakte Paula nach.

»Nö! In welchem Ton soll ich’s dir stecken, dass du’s glaubst?!«

»’n bisschen Freundlichkeit tät nich schaden, Pinocchio.«

»Fick dich!«

Die Bande begann das Trio einzukreisen.

»Haste ein Problem, Dieguito?«, fragte einer der cartoneros.

Paula in ihrem volantbesetzten Kleidchen lief ein Schauder über den Rücken: Ein paar bückten sich schon, um Kiesel aufzulesen.

»Wir hauen besser ab«, zischte Jana.

Gefolgt von den abgerissenen Kids in Shorts, die ihnen Drohungen hinterherriefen, gingen sie wieder zum Auto zurück und fuhren los, ohne auf die Beleidigungen zu reagieren. Dunkle Wolken trübten das Morgengrauen. Paulas Stimmung rutschte ebenfalls in den Keller.

»Vielleicht ist Luz ja auch krank«, sagte Jana, »vielleicht liegt sie mit einer bösen Erkältung zu Hause und schläft wie ein Murmeltier. Die Sache, über die sie mit dir reden wollte, ist vielleicht gar nicht so wichtig … Du musst nicht immer gleich das Schlimmste denken, meine Süße.«

»Sie hätte mir Bescheid gesagt«, erwiderte Paula mit Leichenbittermiene. »Wir waren verabredet …«

Jana saß am Steuer ihrer alten Blechschüssel und gähnte.

»Das sehen wir morgen«, sagte sie. »Ich setz dich bei deiner Mutter ab.«

»Kann ich nicht bei dir schlafen?«, bettelte ihre Freundin. »Nur diese eine Nacht?«

»Nein, du trittst immer um dich.«

»Weil ich so viel rennen muss in meinen Träumen.«

»Genau, wie ein Gepard mit Nagellack.«

»Ich fürchte, ich krieg noch eine Panikattacke, Jana. Sieh doch, mein Herz spielt Parkinson!«, sagte sie und legte ihre Hand auf ihre falschen Brüste.

»Tss…«

Don Pedro de Mendoza: Der Ford fuhr die Avenida am Hafen entlang, die sie ins Zentrum zurückbringen würde, als sie am Rande der Docks das Blaulicht eines Polizeiwagens bemerkten.

Die alte Autofähre dümpelte im Brackwasser des Riachuelo und stank nach Schlick und Moder. Neben dem wurmstichigen Anlegesteg waren ein paar dürre Büsche gewachsen, mickriges Schilfrohr, in dem sich öliger Müll, Korken und Plastikflaschen verfangen hatten. Ein großer, gut und gerne hundertzwanzig Kilo schwerer Schrank von einem Mann beugte sich über das trübe Wasser, neben ihm ein mageres Kerlchen, das mit einer Taschenlampe die Metallkonstruktion ableuchtete.

»Das sieht nicht gut aus, Chef!«, bemerkte Troncón.

»Du sollst leuchten, du Volldussel.«

Sargento Andretti schimpfte vor sich hin, während er dem zitternden Lichtstrahl folgte: Zwischen den Kanistern und dem öligen Papier im Wasser lag eine Leiche, zur Hälfte im dichten Schlamm versunken. Die blasse Leiche eines jungen Mannes, offensichtlich nackt, hatte jemand bei der Autofähre ins Wasser geworfen.

Der Polizist drehte sich um, denn er wollte einen Blick auf das Auto werfen, das gerade am Ende der Docks parkte: Ein seltsames Paar entstieg dem Wagen, eine Transe und eine junge, schwarzhaarige Frau im Stadtguerilla-Outfit.

»Was machen Sie denn da?«

Paula war mit ein paar Schritten bei den Polizisten, die sich beim Anlegesteg übers Wasser beugten, und sah im Strahl der Taschenlampe die Leiche im Schlamm schwimmen. Sie krallte ihre Nägel in Janas Arm und riss die Augen weit auf: Es war Luz.

1 »Huren an die Macht! (Ihre Söhne sind schon dort)« Anmerkung des Autors.

2

»Was ist denn?«, fragte Andretti. »Fühlt Ihre Freundin sich nicht wohl?«

Paula kotzte sich auf dem Pflaster die Seele aus dem Leib, während die beiden Polizisten, die man zur Unterstützung gerufen hatte, am Fuß der Autofähre mit dem Gleichgewicht kämpften. Jana musterte den Polizisten im flackernden Blaulicht.

»Finden Sie das komisch?«

Fabio Andretti trug einen borstigen Schnurrbart, und der ohnehin schon bullige Mann hatte gut dreißig Kilo zu viel auf den Rippen. Er zuckte bloß mit den Schultern. Er wurde dafür bezahlt, dieses Viertel vom Ungeziefer zu reinigen, die Transen überließ er den Sozialarbeitern. Sein Kollege, Polizeibeamter Troncón, den er in einer Zelle des Kommissariats mit Fußtritten hatte wecken müssen, damit sie auf Streife gingen, hielt sich im Hintergrund. Jesus Troncón war ein pickliger Zwanzigjähriger mit einer viel zu großen Polizeimütze, dem gerade ziemlich übel war: Er hatte noch nie eine nackte Leiche in der Scheiße schwimmen sehen. Gerade schleiften sie diese zu den Docks.

Andretti zog den Gürtel hoch, an dem Pistole, Handschellen und weiteres Zubehör hingen und der seine unerbittlich wachsende Wampe zusammenhielt. Über den grauen Hochhäusern mit den Sozialwohnungen dämmerte der Tag – sie hatten als einzige Zeugen nur diese beiden Witzfiguren … Er drehte sich zu der Indianerin um, hohe Wangenknochen, starrer Blick.

»Na gut«, sagte er mit einem Seufzen. »Dann noch mal ganz von vorne … Wie war ihr Name?«

»Luz«, antwortete Jana.

»Luz wie?«

»Keine Ahnung.«

»Ich dachte, du kennst sie?«

»Nur den Namen, den sie für ihre Arbeit benutzt«, erklärte Jana.

»Ah ja. Und du dahinten?«, fragte er den Kerl im Frauenkleid. »Kennst du den Taufnamen von der Leiche da?«

Paula auf ihren hohen Stilettoabsätzen schluchzte zum Erbarmen, sie wirkte jämmerlich zart, wie sie so vor diesem ehemaligen Knochenjäger stand: Sie wollte nicht wahrhaben, dass das wirklich Luz sein sollte, dieser kleine, zusammengekauerte Affe am Fuß der Autofähre …

»Or… Orlando«, sagte sie schließlich.

»Ist das alles?«

Paula nickte, ihr wurde schmerzlich bewusst, dass sie nicht einmal Luz’ Familiennamen kannte. Sie holte ein Papiertaschentuch aus ihrer gestreiften Tasche, um sich den Mund abzuwischen, während Andretti die Information in sein Notizbuch kritzelte, wobei der Kuli zwischen seinen dicken Wurstfingern fast verschwand.

»Was habt ihr um diese Uhrzeit hier zu suchen?«, fragte er wieder.

»Luz hat meine Freundin versetzt«, sagte Jana. »Da wir wussten, dass sie bei den Docks arbeitet, sind wir nachschauen gegangen.«

Der Geruch des Polizisten wehte ihr ins Gesicht, eine Art Aftershave für die Füße.

»Was nachschauen?«

»Warum sie nicht zu ihrer Verabredung gekommen ist. Luz und Paula gehen zusammen auf den Strich, das wissen Sie wahrscheinlich, ist schließlich Ihr Viertel.«

Andretti musterte ihre depressiven Brüste.

»Und wer bist du?«

»Nur eine Freundin.«

»Und sie«, fragte er und zeigte auf Paula. »Wer ist das, seine Tante?«

Fabio Andretti hatte die Statur eines alternden Catchers und kein Gramm Humor im Leib.

»Wenn das eine Mutter wäre, die ihren ermordeten Jungen beweint, würden Sie einen andern Ton anschlagen«, bemerkte Jana. »Aber ein Schwuler, der wegen einer Nutte Tränen vergießt, das ist so was von lächerlich, stimmt’s?«

»Pass auf, was du sagst, meine Kleine.«

»Du auch.«

Troncón zuckte zusammen, als wäre er gestochen worden. In Argentinien duzt man sich schnell, aber die negrita hier spielte mit dem Feuer. Seine Kuhaugen bekamen einen etwas härteren Glanz.

»Sollen wir dich mitnehmen, dich und deine Rosette?«

Der Koloss griff nach dem Schlagstock, der an seinem Gürtel hing – es wäre ihm ein Vergnügen, ihr die Rippen zu zerschmettern –, als einer der Polizisten hinter ihm plötzlich losfluchte.

»La concha de tu madre 2! Chef! Chef, kommen Sie! Schauen Sie sich das an!«

»Was ist los?«

»Chef …«

In dem Moment sah Andretti Luz’ Leiche, die sie auf das Pflaster gehievt hatten und von der noch die Drecksbrühe tropfte, und schluckte seine Wut hinunter: Der junge Mann hatte kein Geschlecht mehr … Penis, Hoden, alles vom Schambein bis zum Skrotum weggeschnitten. Zurück blieb nur eine schwarze, groteske, mit Schlick verschmierte Wunde.

»Scheiße«, murmelte er in seinen Schnurrbart.

Paula, die wachsbleich war, hob es noch einmal den Magen und sie spie Troncón, der zu spät zurückwich, bittere Galle auf die Füße. Andretti wurde beim Anblick des kastrierten Körpers des jungen Mannes ebenfalls ganz blass. Von den Bullen der Nachtstreife sagte keiner ein Wort, sie hatten die Hände schützend über ihren Kronjuwelen gekreuzt.

»Spannt ein Absperrband«, flüsterte Andretti. »Na, macht schon!«

Am Ende des Quais war es schon zu einem kleinen Menschenauflauf gekommen. Andretti kniete immer noch über die Leiche gebeugt, zwischen Hemd und Hose sah man die Spalte zwischen seinen dicken Hinterbacken. Es war gegen die Regeln, aber er tat es trotzdem; Andretti zog sich ein paar Plastikhandschuhe über und drehte die Leiche um. Es gab keinerlei Einschussstellen am Rücken, aber unter dem linken Schlüsselbein sah man eine tiefe Wunde. Ein Messerstich vielleicht – schwer zu beurteilen bei all den Schlammresten … Der Kopf hatte offensichtlich keinen Schaden genommen, das Kreuz auch nicht. In der näheren Umgebung lag keine Kleidung herum, auch keine Handtasche. Sie würden die Mülltonnen im Umkreis absuchen müssen, mit ein bisschen Glück hatte der Mörder versucht, sich ihrer schleunigst zu entledigen … Ein Detail machte ihn stutzig. Der Polizist leuchtete mit seiner Maglite die Rektalgegend an: Etwas Unförmiges ragte heraus, ein Haufen Fleisch und Haare. Er musste schlucken. Ein Geschlechtsteil? Was sonst? Was könnte das anderes als das Teil von dem armen Kerl sein?

Andretti erhob sich wieder, diesmal etwas schwerfälliger. Die Männer hatten ein Absperrband um den Tatort gezogen, die Feuerwehr war am Anrücken und das zog Schaulustige an.

»O. K.«, befahl er seinen Helfern. »Wir packen alles ein und hauen ab …«

Gleich daneben stand Troncón in seinen vollgekotzten Schuhen.

»Chef, was machen wir mit den beiden Nutten?«

Der Transvestit stand zitternd auf dem Pflaster, gestützt von der Indianerin.

»Die nehmen wir mit«, knurrte Andretti.

»Pelotudos«, »Cornudos«, »Soretes«, »Larvas«, »Culos rotos«, »Flor de san Puta3«, wenn man sich die Graffiti ansah, mit denen die Mauern des Kommissariats beschmiert waren, herrschte bei der Einschätzung der Bullen von La Boca offenbar Einhelligkeit.

Fabio Andretti, der Leiter des Nachtdienstes, hatte seine Karriere als Metzgergehilfe in Colalao del Valle begonnen, einem Dorf in der Provinz Tucumán, als ein Freund seines Onkels ihm vorschlug, er solle doch zur Polizei gehen, denn er »habe dort Verbindungen«. Fabio war auf das Angebot eingegangen und hatte sehr schnell begriffen, dass die Arbeit dort einige Vorteile bot. Bei seinen lausigen Posten auf heruntergekommenen Kommissariaten hatte er sich mehr als einmal mit Polizeibeamten und deren Untergebenen gezofft, die sich ein dreizehntes Jahresgehalt besorgten, indem sie den Abschaum im Viertel um seine Ware erleichterten, all die Diebe und Drogendealer, bei denen nicht damit zu rechnen war, dass sie Anzeige erstatteten. Als Entschädigung für seine gründliche und loyale Arbeit wurde er befördert. Man stellte ihn bei der Nachtbrigade von La Boca, Buenos Aires, ein, wo er als Sargento nur noch gegenüber dem Kommissar verantwortlich war, der seine Zeit zwischen zwei offiziellen Ansprachen zur Verkündigung neuer Direktiven, an die sich doch nie jemand hielt, damit zubrachte, die Bestechungsgelder einzukassieren. Das war bei ihnen so Sitte, und zwar nicht erst seit gestern. Nach der Diktatur hatte Alfonsín ein paar allzu prominente Köpfe rollen lassen, aber da Menem die Augen vor allem verschloss, was nicht unmittelbar mit Geld zu tun hatte, hatten die meisten Polizisten ihre Posten behalten und trieben bei nahezu völliger Straflosigkeit ihre Spielchen munter weiter. Morde, Fälle von »Schießwut«, Beschlagnahme, Folter oder Schläge – jährlich gingen tausend Klagen ein, dass in den Kommissariaten Minderjährige gefoltert oder stranguliert worden waren.

Im Kommissariat von La Boca roch es nach alten Schuhsohlen und Mottenkugeln: Zwei kaputte Stühle und eine verdorrte Pflanze zierten die Halle, in der Paula und Jana seit einer Dreiviertelstunde auf einer Bank gegenüber dem Empfangstresen saßen und warteten. Man hatte ihnen einen Anruf, ein Glas Wasser und den Zugang zu den offenbar verstopften Toiletten verweigert.

»Das wird schon wieder, Schätzchen«, flüsterte Jana ihrer Freundin zu. »Das wird schon, sobald wir hier wieder raus sind …«

Stille Tränen liefen Paula über die Wangen und ruinierten vollends ihr Make-up.

»Das ist schrecklich«, schluchzte sie immer wieder in ihr Papiertaschentuch. »Hast du gesehen, was sie mit ihm angestellt haben?«

Im Tod war Luz wieder zum Mann geworden.

»Versuch bitte, nicht daran zu denken«, sagte Jana und strich ihr zärtlich über die bleiche Hand.

Aber Paula hörte gar nicht hin.

»Was für ein brutales Vieh hat das getan? Was war das für ein Monster? Und Luz? Ich verstehe nicht, wie sie so in die Falle gehen konnte …«

Luz war ihr Schützling, ihr Kätzchen aus der Gosse, ihr Partner; Paula hatte ihr alles beigebracht: alles über die nächtliche Arbeit, die Viertel, welche Uhrzeiten man besser mied, wie man seine Freier gefügig machte, die Stundenhotels, die Hinterzimmer, welche Risiken es gab und welche Regeln man beherzigen musste – es war unbegreiflich. Und dann, warum sollte jemand sie umbringen? Weil sie auf der gesellschaftlichen Leiter ganz unten stand und der Mensch schon immer eine Schwäche dafür hatte, sich rächen zu wollen?

»Das ist widerlich.«

»Ja«, bestätigte Jana. »Aber du bist nicht schuld.«

»Hätte ich nicht dieses Treffen im Niceto gehabt, dann hätte ich da sein können. Dann wäre alles anders gekommen.«

»Das führt zu nichts, glaub mir.«

Polizeibeamter Troncón beäugte sie aus den Augenwinkeln, er war jetzt nicht mehr so großkotzig wie vorhin, als sein Chef noch dabei war. Jesus Troncón war mit Tritten in den Hintern großgezogen worden, dabei hatte sein Vater schon am frühen Morgen ausgesehen, als käme er geradewegs aus einer pulpería – jenen Landbars aus der Gaucho-Zeit. Er war auf einer trockenen Hochebene aufgewachsen, war mit Kurzsichtigkeit und einer hartnäckigen Akne geschlagen und trug einen spinnenbeinigen Schnurrbartflaum über verkniffenen Lippen. Der Polizeigehilfe schlenderte in seiner viel zu kurzen Uniform ein paar Mal auf und ab, dann rief er ihnen vom Ende des Ganges aus zu.

»He! Sie sind dran!«

Paula, die einen billigen cremefarbenen Mantel trug, fuhr zusammen. Von Sargento Andretti hatte sie schon gehört – ihm wurde nachgesagt, dass man ihm besser aus dem Weg ging. Jana half ihr von der Bank aufzustehen, auf der man sie hatte schmoren lassen, und warf dem Grünschnabel giftige Blicke zu. Das Chefbüro befand sich rechts am Ende des Ganges, hinter dem leeren Wasserspender.

»Na los, wir haben noch anderes zu tun!«, brüllte Troncón der Form halber. Paula ging in Trippelschritten auf ihn zu.

»Und du flippst nicht aus, ja?«, flüsterte sie ihrer Freundin zu, bevor sie eintraten.

»Nein. Versprochen.«

In dem Büro roch es nach altem Schweiß, die Wände waren mit Fahndungsmeldungen tapeziert, mit Plakaten zur Drogenprävention und bereits verblichenen Postern von nackten Frauen. Andretti hatte seinen Doppelzentner in einen quietschenden Sessel fallen lassen und musterte das Paar unter buschigen Brauen hervor – ein Transvestit mit Giraffenhals in einem albernen weißen Kleid mit Volants und eine Indianerin mit Wespentaille und wohlgeformtem Hinterteil in schwarzer Cargohose. Homos widerten ihn an, aber die Kleine mit dem Knackarsch und den Amazonenbeinen, die wäre einen Aufenthalt in der Zelle wert …

»Dürften wir erfahren, was wir hier sollen?«, fragte Jana ohne Umschweife.

»Was soll das heißen: Was ihr hier sollt? Hier geht es um Mord, meine Kleine«, raunzte der Polizist sie an. »Außerdem stelle ich hier die Fragen. In drei von vier Fällen sind Angehörige des Opfers die Schuldigen, wusstest du das?«

Paula neben ihr wurde ganz klein.

»Soweit ich weiß, sind wir Zeugen, keine Verdächtigen«, erwiderte Jana.

»Und dass es den Mörder immer an den Tatort zurückzieht, schon mal was davon gehört?«

In Andrettis Rücken saß eine junge Frau mit Silikonbusen, die kokett an ihrem Zeigefinger knabberte.

»So ein Quatsch.«

»Das werden wir ja sehen: Wo warst du zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens?«

»Zu Hause«, antwortete sie, ohne mit der Wimper zu zucken. »In meinem Atelier.«

»Was ist das für ein Atelier?«

»Ich bin Bildhauerin.«

»Aha, und was stellst du da her, Totempfähle?«

»Sehr witzig.«

»Du hast vor allem kein Alibi, meine Kleine: das sehe ich«, rotzte ihr der Chef des Nachtdienstes hin. »Und unsere kleine Transe hier, wo war die denn?«

Paulas Tränen hatten ihre Wimperntusche verschmiert, ihre Pumps und ihre Strumpfhose waren mit Erbrochenem bekleckert, der Anblick des verstümmelten Orlando hatte ihr die Sprache verschlagen und dieser Fiesling schüchterte sie gehörig ein.

»Sie war im Niceto bei einem Vorsprechtermin«, antwortete Jana an ihrer Stelle. »Das ist ein Club im Stadtteil Palermo: Zweitausend Personen können das bestätigen.«

»Soll das heißen, euer Freund Orlando war alleine an den Docks, als er überfallen wurde?«, antwortete der Polizist.

»Massakriert trifft es wohl besser.«

»Stimmt. Hatte er Feinde, dieser Orlando?«

Die Mapuche schüttelte den Kopf.

»Nein … Wir kennen so einige Schweinehunde, aber einen von der Sorte nicht.«

»Schon mal dran gedacht, dass da vielleicht eine alte Rechnung beglichen wurde?«

»Orlando und meine Freundin hier arbeiten auf eigene Rechnung, und sie verdienen gerade mal das Nötigste zum Leben: Ein solcher Aufwand würde sich gar nicht lohnen.«

Der Polizist stellte sich taub.

»Hatte Luz noch Angehörige?«

Jana drehte sich zu Paula um, die neben ihr auf dem Stuhl saß, nur noch ein Schatten ihrer selbst.

»Nur uns«, stammelte sie.

»Du hast ja die Sprache wiedergefunden!«, bemerkte der Sargento. »Kennst du vielleicht jemanden, der uns was über Orlando erzählen kann?«

»Nein … nein.«

Der Koloss schwappte wie eine Woge Heizöl in seinen Sessel zurück und verschränkte die fetten Pranken im Nacken.

»Wenn ich das recht verstanden habe, dann wollt ihr mir weismachen, das Opfer habe außer euch keine weiteren Freunde gehabt, und ihr stündet ihm nahe, aber dann doch nicht so sehr, dass ihr wüsstet, wie er mit Nachnamen heißt«, fasste er amüsiert zusammen. »Freundschaft ist schon was Schönes!«

»Das ist keine Freundschaft, das ist Einsamkeit«, sagte Jana.

»Ha, ha! Wisst ihr denn wenigstens, wo er wohnt, euer bester Freund?«

Die Mapuche verzog das Gesicht – sie hatte keine Ahnung.

»In einem barrio«, sprang Paula für sie ein. »La Villa 21.«

Ein Elendsviertel im Zentrum.

»Irgendwelche Angehörigen?«

»In Junín … Das heißt, das hat Luz mir erzählt. Orlando … Er hat mit seinem früheren Leben abgeschlossen, um nach Buenos Aires zu kommen …«

»Oder er ist auf die falsche Person am falschen Ort gestoßen«, fuhr Andretti fort.

Paula saß händeringend auf ihrem Stuhl. Der Sargento schob die Tastatur seines Computers von sich, der in seiner Schäbigkeit den Wohnblöcken dieses Viertels in nichts nachstand.

»Da ihr sonst nichts weiter zu sagen habt, könnt ihr auch nach Hause gehen«, verkündete er.

»Nehmen Sie nicht noch unsere Aussagen zu Protokoll?«, fragte Jana erstaunt.

»Um was festzuhalten? Dass ihr seinen Vornamen kennt?«

»Aber Sie werden doch seine Eltern benachrichtigen?«

Andretti warf ihr ein ziemlich fieses Grinsen zu.

»Weißt du, Indianerin, wie man hier so sagt: Du kümmerst dich besser um deinen eigenen Kram …«

Ein uralter Spruch, der vor allem während der Diktatur nie seine Wirkung verfehlt hatte. Jana war damals noch nicht auf der Welt gewesen.

»Unser Freund ist von einem Psychopathen niedergemetzelt worden und die Chancen stehen gut, dass der sich noch hier im Viertel herumtreibt«, sagte sie. »Luz hatte eine Handtasche und Kleider. Falls Sie nichts gefunden haben, heißt das, dass er Luz in seinem Auto mitgenommen hat, um sie irgendwo zu ermorden, bevor er ihre Leiche ins Hafenwasser geworfen hat …«

»Jetzt schlägt’s dreizehn, ich lass mir doch von einer kleinen Nutte nicht erzählen, wie ich meine Arbeit zu machen habe!«, donnerte der Polizist, dass seine Hängebacken ins Wabbeln gerieten. »Und jetzt mach die Flatter, India de mierda, sonst bucht ich dich noch ein. Und zwar nackt, na, wie wär’s damit?«

Paula lief ein Schauder über den Rücken. Die Wände des Kommissariats schwitzten Gewalt aus, Willkür und Schläge. Jana hielt den Atem an, ihre Augen brannten vor Hass. Nicht nur für Jorge, den Betreiber des Transformer, würde sie immer nur eine Schwanzlutscherin bleiben, auch für die Bullen war sie bloß ein Untermensch oder eine Unreine, eine, über die man sich in einem Auto hermacht, eine Bastardin, aufgewachsen im Staub, in die Stadt geworfen wie in ein Gefängnis, eine Indianerin, die das Blut ihrer Ahnen pisste: ein Nichts.

Nichts als eine Nutte …

Sie ergriff Paulas eiskalte Hand.

»Rajemos!4«

2 »Verfluchte Scheiße!«

3 »Deppen«, »Hahnreie«, »Scheißhaufen«, »Gewürm«, »Schwuchtelärsche«, »Nuttengeschwerl«.

4 »Lass uns abhauen!«

3

»Die Mexikaner stammen von den Azteken ab, die Peruaner von den Inkas, die Kolumbianer von den Mayas und die Argentinier sind den Schiffen entstiegen«, spottet man.

Und tatsächlich existierte Buenos Aires vor allem durch den Blick Europas. Ein Spiel der Spiegelungen und Lichtreflexe, das der Seele der Porteños ihren Schliff gab. Als die Ureinwohner ausgerottet waren, gingen die Verlierer des Alten Kontinents an diesem sandigen Hafen ohne Docks an Land, auf Pferdekarren, die halb im Wasser versanken. Kaum hatte sich der Staub der Indianer wieder gelegt, da erbauten die europäischen Siedler auch schon aus dem Nichts heraus diese rauchende Stadt, dieses Buenos Aires, das Daniel Calderón so geliebt hatte.

Hatte er sie deshalb so oft verlassen, wie eine leidenschaftliche Geliebte, mit der das Wiedersehen dann umso schöner wird? Wenn er über diese Stadt sprach, hatte Daniel den duende, diese kreative Kraft, die Lorca so viel bedeutet hatte, die in den Figuren eines Toreros aufblitzen konnte, in der Stimme einer Sängerin oder in der Trance einer Flamencotänzerin. Diesen duende, der »Musen und Engel in den Dreck wirft, wie dressierte Hunde«, fand Rubén in den Gedichten seines Vaters wieder, Feuer und Licht, das seine Kindheit verzaubert hatte. Daniel und Elena Calderón hatten ihm seinen Namen als Hommage an Rubén Darío gegeben, den Begründer der Freiheitsbewegung ihrer Sprache und Vorreiter des Manifestes von Martín Fierro, jener avantgardistischen Lyrikzeitschrift, die Argentinien zu Beginn des Jahrhunderts geprägt hatte, und deren innovativster Erbe Daniel Calderón war.

Rubén hatte Buenos Aires durch die Augen seines Vaters entdeckt, der ein Dichter war und so sehr eins mit der Stadt wie die flache Pampa mit dem Regen. Daniel hatte ihm schon früh von den Taschenspielerkunststücken erzählt, von den Bars, in denen man bis zum Morgengrauen rauchend über Politik sprach, vom Tango, der aus den Bordellen stammte, von den Frauen, die sich unter dem Begehren des anderen beugten, und von den Farben, die sich im Prisma dieses Europas brachen, von dem sie alle besessen waren. Stundenlang saßen sie im Stadtviertel Florida auf einer Bank oder Caféterrasse und sein Vater brachte ihm bei, wie man Leute beobachtet, woran man erkannte, dass eine Jugendliche zum ersten Mal allein auf der Straße unterwegs war, auf eine so anrührende Art stolz, allen zu zeigen, dass sie frei war; er machte ihn aufmerksam auf die Eleganz der Liebespaare auf den im Nachtlicht schimmernden Pflastersteinen, zeigte ihm, wie man die Gedanken alter Männer in Parks errät, die verlorenen Gedanken, die wieder eingefangen werden mussten, das ungenierte Treiben der Katzen auf den Friedhöfen, den stillen Jubel reiferer Frauen, die wieder frisch verliebt waren, die bewegende Lebendigkeit mancher Frauen, die der Welt ihre Anmut darbrachten und sie dadurch bereicherten. Gemeinsam versuchten sie sich vorzustellen, was für ein Leben die Passanten wohl führten, etwa dieser Mann da mit Hut, der ihnen vor der Oper begegnete, der, Borges’ Weg folgend, am Ende Pinochet die Hand schütteln müsste. (Ein typischer Witz dieser Stadt: Der große Schriftsteller war auf dem Schachbrett von Buenos Aires seinen »idealen Weg« gegangen und hatte die Hand des chilenischen Diktators geschüttelt, bevor er »ein wenig« zurückzuckte …) Je älter Rubén wurde, desto mehr Frauen tummelten sich auf ihrer Spielwiese, hier trug die Abstraktion der Leidenschaft die meisten Früchte. Unermüdlich füllte er Heft um Heft mit seinen Gedichten und Einfällen, immer eifrig bemüht, den spanischen duende zu finden.

Schönheit, Schönheit …/

Sterben möcht’ ich mit dir,

in Schönheit …/

Rubén entwickelte sich prächtig, als dann der Golpe kam, Videlas Staatsstreich vom 24. März 1976 …

»Ein Toter ist ein Grund zur Trauer; eine Million Tote sind eine Nachricht.« Dreißigtausend war die Zahl der desaparecidos, der »Verschwundenen«.

Die Militärs hatten sich von den Nazis im Zweiten Weltkrieg einige Methoden abgeschaut: die Verschleppung von Menschen ohne jede Vorwarnung. Vorteil war: Niemand wusste über die Haftbedingungen Bescheid, man konnte gegenüber der internationalen Gemeinschaft das Gesicht wahren und hatte die Möglichkeit, Personen, die normalerweise durch ihr Alter (Minderjährige), ihr Geschlecht (junge Mädchen, schwangere Frauen) oder ihren Bekanntheitsgrad geschützt waren, einfach verschwinden zu lassen. Durch die Kontaktaufnahme zu französischen Offizieren, die in Indochina gekämpft hatten, und zu Mitgliedern von Commando-Delta-Einheiten der OAS, die aus Algerien zurückgekehrt waren, fand die picana breite Anwendung, wurde der Terror der Elektrofolter bei Gefangenen von da an systematisch durchgeführt. Diese Methoden und die Verbindungen zum Nazismus waren nicht völlig neu: Argentiniens Ikone Juan Perón bekam eine beträchtliche Summe dafür, dass er den achttausend Agenten, die damals aus Europa geflohen waren, Pässe verschafft hatte. Und so wurden viele argentinische Polizisten von ehemaligen Nazioffizieren ausgebildet, und in den Kasernen machten Broschüren die Runde mit Titeln wie »SS in Aktion«, »Hatte Hitler vielleicht doch recht?« sowie das berühmte gefälschte »Protokoll der Weisen von Sion«, das in Antiquariaten der Avenida Corrientes immer noch zu finden war. Und nicht nur Ausbildungsoffizieren, selbst den größten Kriegsverbrechern wurde Aufenthalt gewährt: Mengele oder Eichmann, dessen Haus an einen jüdischen Friedhof grenzte.

Nach dem Vorbild des Auschwitz-Kommandanten Höß erklärte General Camps, ein ranghoher Offizier der argentinischen Junta, er persönlich habe nie ein Kind getötet, was ihn nicht daran hinderte, in der Hochphase der Repression vorzuschlagen, man sollte die Kinder der Aufständischen doch in Grundschulen einsperren, um jede zukünftige Auflehnung zu unterbinden. Unter dem Druck der pedantischen Carter-Regierung hatte Vidal, der oberste Junta-Chef, am Ende darauf verzichtet – aus Imagegründen.

Alle Militärs waren in diese Geheimoperationen involviert und wurden regelmäßig ausgetauscht. Es war ihnen verboten, über diese »Säuberungsaktionen« zu sprechen oder sie zu kommentieren, aber man streute Gerüchte, um die Bevölkerung zu terrorisieren. Eingeschüchtert durch die Androhung von Strafmaßnahmen drehten manche Nachbarn das Radio lauter, um die Schreie der Verschleppten zu übertönen. Wagen der Automarke Ford Falcon durchkämmten die Stadt ohne Nummernschild und mit einem Polizeibeamten auf dem Rücksitz. Die Einsätze fanden vorwiegend in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden statt, vor allem am Wochenende. Die Eingreiftruppe schaltete den Strom im Viertel ab, falls die Operation heikel zu werden versprach, und wurde Widerstand geleistet, schoss man in die Menge – »antiterroristischer Überfall«, schrieb der Beamte dann in seinen Bericht. Anschließend wurde das Haus leergeräumt, bevor man die subversiven Kräfte in die »Folterzentren« brachte.

An Versammlungen linker Studenten oder an Gewerkschaftsaktivitäten teilzunehmen, lauthals Kritik am Militär zu üben, denselben Namen zu tragen wie ein Verdächtiger, bei einer Entführung zugegen gewesen zu sein, Jude zu sein, Soziologie zu lehren oder zu studieren, Bedürftigen oder Verdächtigen Rechtsberatung zu erteilen, Verdächtige oder Bedürftige ärztlich zu versorgen, Gedichte, Romane oder Reden zu schreiben, Ausländer und »zu laut« zu sein, Flüchtling aus einem Land zu sein, das von einem Militärregime regiert wurde, aus politischen Gründen verfolgt zu werden, den Beruf des Psychologen oder Psychoanalytikers auszuüben – was bedeutete, dass man unter dem Einfluss jüdischer Theoretiker stand –, vor Arbeitern oder Bauern ein Klavierkonzert zu geben, sich »übermäßig stark« für Geschichte zu interessieren, ein junger Soldat zu sein, der zu viel wusste oder Dinge in Frage stellte, »zu sehr« vom Westen fasziniert zu sein oder Filme zu drehen, die »zu sehr« um Themen der Gesellschaft kreisten oder die gegen die »guten Sitten« verstießen, in einer Menschenrechtsorganisation aktiv sein, einen Bruder, eine Schwester, einen Cousin oder einen engen Freund zu haben, der mit einer verschwundenen Person engen Kontakt hatte: Die Militärs und die Polizei verschleppten Menschen aus allen möglichen vorgeschobenen Gründen. Wer auch immer sich gegen »die argentinische Lebensweise« stellte, wurde als subversiv angesehen.

»Subversion entzweit Vater und Sohn«, hatte General Videla gesagt. Ein phallokratischer Paternalismus, der seine Ideologie aus einem auf die gesamte Gesellschaft ausgeweiteten Katholizismus schöpfte. Dreihundertvierzig einsatzbereite Konzentrations- und Vernichtungslager, für ein Maximum an Effizienz verteilt auf elf der dreiundzwanzig Provinzen des Landes – neunzig Prozent der inhaftierten Personen erblickten nie wieder das Tageslicht …

Rubén Calderón gehörte zu den Überlebenden.

Eines Tages wurde er ohne jede Erklärung freigelassen, im Juli 1978, mitten im großen Jubel nach dem Fußballweltmeisterschaftssieg der argentinischen Nationalmannschaft.