Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

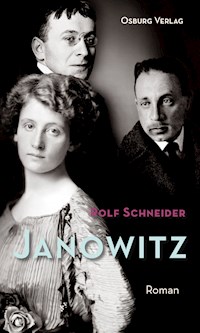

- Herausgeber: Osburg Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sommer 1914. In Janowitz, einem mittelböhmischen Schloss, treffen zwei prominente Autoren aufeinander: Rainer Maria Rilke, Lyriker und Romancier, und Karl Kraus, scharfzüngiger Herausgeber der Zeitschrift "Die Fackel". Die beiden kennen sich. Sie pflegen zueinander eine Haltung aus Respekt und Missgunst. Den Anlass dazu liefert ihnen Sidonie von Nádherný. Sie ist schön, hochgebildet, weitgereist, sie will sich emanzipieren, was ihr in manchem gelingt, doch die Konventionen ihrer Herkunft kann sie nicht abstreifen. Die beiden Literaten werben um ihre Gunst. Kraus ist ihr heimlicher Geliebter, der sie auch heiraten möchte. Rilke erfährt davon. Eindringlich warnt er Sidonie vor der ehelichen Verbindung mit einem Juden, und sie hört auf ihn. Der Erste Weltkrieg bricht aus, von Rilke bejubelt, von Kraus radikal abgelehnt. Der schreibt darüber sein ausuferndes szenisches Werk "Die letzten Tage der Menschheit", Sidonie hilft ihm dabei. Sie lebt weiterhin mit ihm, die Beziehung zu Rilke gibt sie nicht auf. Ihr Verlöbnis mit dem italienischen Aristokraten Guicciardini hat sie bereits zu Kriegsbeginn beendet, ihre spätere Ehe mit dem Arzt Max Thun wird scheitern. Rilke stirbt. Kraus stirbt. Es wird einsam um sie. Inständig widmet sie sich der Pflege ihres Parkgartens und den Nachlässen der beiden Dichter, bevor die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und der nachfolgenden Machtübernahme durch die Kommunisten ihre Welt von Grund auf verändern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Rolf Schneider

Janowitz

Roman

Erste Auflage 2021

© Osburg Verlag Hamburg 2021

www.osburgverlag.de

Alle Rechte vorbehalten,

insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags

sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen,

auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form

(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)

ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert

oder unter Verwendung elektronischer Systeme

verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Lektorat: Bernd Henninger, Heidelberg

Umschlaggestaltung: Therese Schneider, Berlin

Satz: Hans-Jürgen Paasch, Oeste

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-95510-256-2eISBN 978-3-95510-265-4

WIESE IM PARK

(Schloss Janowitz)

Wie wird mir zeitlos. Rückwärts hingebannt

weil’ ich und stehe fest im Wiesenplan,

wie in dem grünen Spiegel hier der Schwan.

Und dieses war mein Land.

Die vielen Glockenblumen! Horch und schau!

Wie lange steht er schon auf diesem Stein,

der Admiral. Es muss ein Sonntag sein

und alles läutet blau.

Nicht weiter will ich. Eitler Fuß, mach Halt!

Vor diesem Wunder ende deinen Lauf.

Ein toter Tag schlägt seine Augen auf.

Und alles bleibt so alt.

Karl Kraus

Inhalt

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

I

Der Zug fuhr vorüber an den letzten Vorstadthäusern von Prag. Rilke sah sie, hinter dem Fenster, hinter dünnen Schlieren weißgrauen Dampfes der Lokomotive, die flüchtig das Glas beleckten. Er sah niedrige, von Moos besetzte Ziegeldächer und verwilderte Gärten. Auf den Blättern der Bäume lag flimmernde Nachmittagssonne. Der Himmel war blank.

Er hatte das Abteil für sich allein, was ihm sehr behagte. Er reiste gerne und reiste gerne allein. Die Strecke hier war ihm vertraut, böhmisches Hügelland, mit Wiesen, Feldern und Gebüschen, eine anmutige Szenerie, die er, aber das war lange her, in Versen beschrieben hatte. Dann unterbricht nur hier und da ein Baum die falbe Fläche hoher Ährenfelder. Frühe Texte. Sie waren, das wusste er, nicht vollkommen. Andere Gedichte des damaligen Bandes benannten Einzelheiten von Prag, Gebäude, Gotteshäuser, den Fluss, eine Brücke, dazu Stimmungen, Ereignisse, Personen, darunter die seiner Mutter. Sie lebte längst nicht mehr in Prag.

Er selbst kam inzwischen bloß noch gelegentlich in diese Stadt, wie eben jetzt, aus Anlass einer Lesung. Das Publikum war nicht groß gewesen, überwiegend Frauen, erkennbar wohlhabend und die meisten nicht mehr jung. Er hatte aus seinen Dinggedichten gelesen und aus seinem Roman. Er hatte parfümierte Hände gedrückt, Auskünfte gegeben, Schmeicheleien vernommen und seine Zuneigung zu Prag und zu Böhmen bekundet, die er, da er sie aussprach, als völlig wahrhaftig empfand. Aber liebte er diese Stadt? War es nicht vielmehr Hass, was er für sie fühlte? Ein Begriff wie Hass war seinem Wortschatze fremd. Er stammte aus Prag, er war dort aufgewachsen, war, nach seinen Internatsjahren, dorthin zurückgekehrt, er hatte dort Verse verfasst, sie öffentlich vorgelesen und zum Druck gegeben, hatte Pläne verfolgt und seine erste große erotische Passion dort erlebt. Das Kind René Maria. Gestern am Nachmittag war er noch, vor der abendlichen Veranstaltung, die einst vertrauten Wege schaudernd abgeschritten, Heinrichsgasse, Wenzelsplatz, Wassergasse, Graben, das Haus mit der Wohnung der Mutter, das Haus mit der Wohnung des Vaters, das Haus mit der Wohnung von Onkel Jaroslav, dem er damals einiges zu verdanken gehabt hatte, der angesehen gewesen war, als Anwalt und Politiker, den der Kaiser für seine Verdienste nobilitiert hatte. Das »von« im Namen, dazu der Titel Ritter. Er selbst hätte beides gerne getragen, er hatte viel Mühe darauf verwendet, unter seinen Vorfahren einen Adeligen zu finden, vergeblich, dabei war er sicher gewesen und war es immer noch, dass es einen ebensolchen gegeben habe.

Vor dem Abteilfenster hing die gleichbleibende Landschaft, höchst ansehnlich und ein wenig monoton. Der Samt der Polster roch schwach ranzig, nach altem Tabak, offenbar hatten vor ihm Raucher hier gesessen, er selbst nahm kein Nikotin.

Er fuhr jetzt nicht nach Lautschin, jenes andere böhmische Schloss, das er gut kannte, da er dort zu Gast gewesen war. Derzeit lebte dessen Besitzerin anderswo, in Paris oder Venedig oder Duino. Wenn sie sich in Lautschin aufhielte, hätte sie ihm ihr Automobil mit Chauffeur geschickt. Der Reichtum der Prinzessin war immens, so wie ihr Adel uralt war: geborene Prinzessin Marie Elisabeth Karoline zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, eingeheiratet in die böhmische Linie der Thurn und Taxis. Sie war zwanzig Jahre älter als er, Mutter von drei Kindern und eine Person von äußerstem Kunstsinn, sie nannte ihn Dottor serafico, sie verwöhnte ihn, was er mit ausführlichen Briefen und hochgestimmten Versen zu erwidern wusste. Die Prinzessin hatte ihm ihr Schloss hoch über der Adria überlassen, für ein halbes Jahr, dass er sich dort seinen Elegien widmen konnte, dreien bislang, die Arbeit daran stockte, nun schon im zweiten Jahr, vielleicht war Janowitz der Ort, an dem er sie fortzusetzen vermochte.

Der Adel der Nádherný von Borutín war nicht so alt wie jener der Thurn und Taxis, kaum älter als der des Onkels Jaroslav, und auch der Reichtum der Nádhernýs dürfte nicht annähernd so groß sein wie der von Prinzessin Marie. Dafür hatte die Baronesse den Vorzug, erheblich jünger zu sein als die Prinzessin, zudem war sie sehr schön. Er brauchte das. Er war nach Frauenschönheit begierig, wobei er unter dieser Begierde auch litt. Er wusste, wie er Frauen für sich gewinnen konnte, fast reflexhaft, durch Sprache, durch Verse, durch Briefe, und zugleich konnte ihn die derart erregte Anhänglichkeit ängstigen, dass er lieber auswich, wie erst jetzt wieder, da er die leidenschaftlich atmende Nähe der Konzertpianistin Magda von Hattingberg (auch kein alter Adel) nicht länger ertrug.

Hinter dem Fenster stand im Himmel wie bewegungslos ein schwarzer Vogel, wohl ein Milan. In Rilkes linkem Unterkiefer begann es zu schmerzen, verursacht durch einen kariösen Zahn, dessen scharfe Kanten er mit der Zungenspitze erspüren konnte. Der gleiche Schmerz hatte ihn bereits gestern befallen, vor seiner Lesung, war dann aber vergangen. Er hoffte, es möge auch jetzt wieder so geschehen.

Die Baronesse hatte ihn wissen lassen, dass er in Janowitz stets willkommen sei, und er hatte sie rechtzeitig von seinem Kommen in Kenntnis gesetzt. Er war schon mehrfach Gast in Janowitz gewesen. Kennengelernt hatte er die Baronesse in Meudon-Val-Fleury, vor mehr als zehn Jahren, da war er Sekretär bei Auguste Rodin gewesen. Die Baronesse hatte zusammen mit ihrer Mutter das Atelier des Bildhauers besucht. Die Mutter war eine ältliche Person gewesen, mager, in sich gekehrt und, wie er bei den späteren Begegnungen erfuhr, einigermaßen bigott. Die Tochter, aufrecht in ihrer Haltung und mit anmutigem Lächeln, gefiel ihm augenblicklich. Er durfte sie herumführen, ehe Rodin, angeregt durch das Äußere der Baronesse, ihm das abnahm. Rodins Hunger auf Frauenschönheit war grenzenlos, was Rilke bewunderte und was ihn auch neidisch machte. Hier war ein Verlangen, das unermesslich war, ein Durst so groß, dass alle Wasser der Welt in ihm wie ein Tropfen vertrockneten. Er sah, wie Rodin zu den beiden Frauen sprach, die greise Hand an der Schulter der Baronesse, die das offensichtlich gerne ertrug. Rilke ging einige Schritte hinter ihnen her, im Blick immer die schöne Baronesse, die bewundernd aufschaute zu den riesigen Plastiken Rodins.

Er hatte die Baronesse anderthalb Jahre später wiedergesehen. Ihr Bruder war Zuhörer einer seiner Lesungen in Prag gewesen und hatte ihn nach Janowitz eingeladen. Das hatte er gerne wahrgenommen, wie er Einladungen von Aristokraten auf deren Schlösser immer gerne wahrnahm. Er erkannte die schöne Baronesse augenblicklich wieder, die, als er Meudon und Rodin erwähnte, sich ihrerseits dankbar zu erinnern schien. Die bigotte Mutter war ständig um sie, dazu eine andere ältliche Person, Ausländerin, frühere Erzieherin der Baronesse, wie er erfuhr, und nun offenbar deren Vertraute. Die zwei sprachen englisch miteinander.

Er fand vergleichsweise wenige Möglichkeiten, mit der Baronesse allein zu sein, was ihn verdross. Abends trug er aus seinen Gedichten vor, denen die Baronesse aufmerksam lauschte, so wie ihr älterer Bruder, und ganz im Gegensatz zu dem jüngeren, der sich bei den Lesungen gern entfernte. Rilke blieb damals bloß wenige Tage. Danach begann er, worauf er sich ohnehin besonders verstand, mit der Baronesse eine ausufernde Korrespondenz. Es ist nicht leicht für einen Brief, so zu kommen und mit dem Inhalt die Freude dieses Eintreffens noch zu übersteigen. Der Ihre hat es gekonnt.

Ein paar Jahre später hatte er sich nochmals in Janowitz aufgehalten, für insgesamt drei Wochen. Es wurde eine angenehme, eine schöne, eine erfüllte Zeit. Jetzt hatte er die Baronesse auch allein erlebt, sie hatte ihm den Park ihres Schlosses gezeigt, eine weitläufige Anlage, deren Pflege und Erweiterung ihr ein Bedürfnis war. Er hatte ihr Empfehlungen für Lektüren gegeben, denen sie gerne nachkam. Sie hatten sich manchmal berührt, eher zufällig. Die Mutter der Baronesse war kurz zuvor gestorben, bloß die frühere Erzieherin lebte weiterhin in Schloss Janowitz, Mary Cooney, gebürtige Irin, die ihm, so schien es, mit heimlichem Misstrauen begegnete. Die Baronesse durfte er jetzt Sidie nennen.

Der Zug hielt an. Der Zahnschmerz hatte sich verflüchtigt. Er las das Stationsschild Beneschau, er stand auf und verließ das Abteil. Auf dem Bahnsteig bewegte sich eine Familie mit Kindern, ein Mann mit hellgrauem Umhang und Hut auf dem Kopf kam auf ihn zu und fragte:

Herr Rilke?

Er nickte. Er deutete auf die offene Abteiltür. Der Mann stieg ein und kehrte mit einem schweren Koffer zurück. Bitte, sagte er kurzatmig und wies auf das Stationsgebäude.

Dort wartete ein Landauer. Rilke stieg ein, der Kutscher verstaute den Koffer, erklomm den Bock und fasste die Zügel. Die Fahrt führte an bäuerlichen Häusern vorbei, wechselte auf einen Weg zwischen Feldern und danach auf eine Allee unter Apfelbäumen. Rilke erkannte die Silhouette des Schlosses, unter dessen Einfahrt mit dem bunten gotischen Zierat die Baronesse stand, in den Fingern eine brennende Zigarette, die sie jetzt fortwarf und zertrat. Neben ihr hockte ein Hund.

Der Landauer hielt, Rilke stieg aus. Der Hund wollte ihn beschnüffeln, die Baronesse hielt ihn zurück. Liebste Freundin, sagte er und küsste eine Hand, die nach Tabak und Rosenöl roch. Die Mischung behagte ihm. Die Hand, sah er, war zierlich und schmal, mit sehr zarter Haut. Die Baronesse trug einen Reitdress. Sie sagte:

Seien Sie willkommen, Rainer.

Personal erschien, das ihn zu seinem Zimmer geleiten sollte. Das Schlossinnere war ausgestattet mit historisierenden Fresken und geschnitzten Figuren, ein wenig überladen, eben neureich. Das Zimmer erkannte er wieder. Hier hatte er schon bei seinen früheren Aufenthalten gewohnt. Rechts neben dem Fenster stand ein Schreibpult, er nickte, er lächelte, die Baronesse kannte seine Gewohnheiten und ging darauf ein. Sein Koffer wurde gebracht. Er wechselte die Kleidung, zum zweiten Mal an diesem Tag, am Abend würde er sie nochmals wechseln, wie gewöhnlich. Er verließ das Zimmer. Er befand sich im zweiten Stock des Schlosses. Auch die Baronesse, erinnerte er sich, hatte auf dieser Etage ihre Gemächer.

Er ging dorthin. Die Tür stand halboffen. Unten im Hof war Sidonies Stimme, offenbar redete sie mit einem Domestiken. Er trat ein. Dieses Zimmer war erheblich größer als das seine. Er sah ihr Bett, einen Schrank, eine Kommode, er ging dorthin und öffnete einen der Schübe. Er sah Wäsche, sorgfältig zusammengelegt, weiße Wäsche, zarte Stoffe, mit Spitze und Rüschen. Vorsichtig nahm er eines der Stücke heraus, befühlte es, der Stoff war kühl und seidig. Er roch daran. Der Duft schmeckte nach Rosenöl, Moschus und Honig.

Sie saßen zu dritt beim Frühstück (Croissants, Toast, Marillenkonfitüre, Butter, Rührei, geräucherte Forelle, Assam-Tee). Das vierte Gedeck am Tisch war unberührt, Rilke schlief wohl noch. Sidonies Bruder Karl, in der Familie Charlie gerufen, sagte zu seiner Schwester:

Ich habe einen Brief vom Grafen erhalten.

Welchen Grafen? Wir kennen so viele.

Ich rede von Guicciardini. Er überlegt einen Besuch bei uns. Ich vermute, er will um deine Hand anhalten.

Wieder einmal.

Seine Worte sind überaus höflich. Soll ich sie dir vorlesen?

Ich kenne seine Worte. Er benutzt sie auch mündlich. Zähle ich richtig, wäre dies sein vierter Versuch.

Er verfolgt seine Ziele mit Ausdauer und Geduld. Spricht das gegen ihn?

Seine Ausdauer ist in Wahrheit Verzweiflung, und seine Geduld ist Starrsinn. Er spekuliert auf meine Mitgift.

Das ist in unseren Kreisen bei Eheschließung das Übliche.

Sie sagte nichts darauf. Sie schob ihre Teetasse beiseite, entnahm ihrem Silberetui eine Zigarette und zündete sie an. Außer ihrem Bruder saß am Tisch Mary Cooney, ihre einstige Erzieherin und nunmehrige Vertraute, in der Familie May-May geheißen. Sidonie fragte sie, was sie von Charlies Mitteilung halte. May-May entgegnete, sie habe dazu keine Meinung. Die beiden redeten jetzt miteinander englisch.

Sidonie drückte ihre Zigarette aus und stand auf. Sie verließ das Speisezimmer. Sie verließ das Haus und ging zu den Stallungen, wo sie ihr Pferd sattelte, Yér, einen braunen Wallach. Sie führte ihn auf den Hof, bestieg ihn und ritt davon. Es war ein sonniger Morgen, an den Gräsern im Park, sah sie, hing Tau.

Sie dachte an das Gespräch mit ihrem Bruder. Den Grafen Carlo Guicciardini hatte sie während einer ihrer Italienreisen kennengelernt, einen liebenswürdigen, etwas klein gewachsenen Menschen, die meisten Männer, die sich um ihre Gunst bemühten, waren kleinwüchsig. Gab es dafür einen Grund? Sie wusste keinen. Guicciardini entstammte einer alten Florentiner Familie, mit einem hochberühmten Vertreter im Zeitalter der Renaissance, Francesco, enger Freund des Staatsphilosophen Niccolò Machiavelli. Auch Francesco hatte, wie Machiavelli, in Diensten der Medici gestanden, auch er hatte, wie Machiavelli, ein berühmtes Buch geschrieben, »La storia d’Italia«, auf der Apenninhalbinsel jedem Schulkind geläufig, und eigentlich war dies ein erstaunlicher Buchtitel, da es damals einen Staat Italien noch längst nicht gegeben hatte, der war erst vor gerade fünfzig Jahren entstanden. Von Francesco existierte eine Porträtstatue, aufbewahrt in den Uffizien, Sidonie hatte sie sich dort anschauen dürfen, natürlich in Begleitung von Carlo.

Sie galoppierte vorbei an einer gemähten Weide, auf der Landarbeiter beschäftigt waren. Als sie Sidonie erkannten, hielten sie in ihrer Tätigkeit inne, nahmen ihre Mützen vom Kopf und verbeugten sich etwas. Sidonie grüßte mit einer flüchtigen Geste der rechten Hand.

Die Agrarflächen von Schloss Janowitz waren ausgedehnt. Den letzten Zuerwerb hatte Sidonies älterer Bruder Johannes betrieben, die Verwaltung erledigte jetzt ihr anderer Bruder Charlie. Der seufzte darüber. Es war ein theatralisches Seufzen. Die Nádhernýs gehörten zu den wohlhabenden Familien in Mittelböhmen, vielleicht nicht ganz so reich wie die Thurn und Taxis, angesehen und sehr wohlhabend immerhin. So viel wusste sie. Mehr musste sie nicht wissen. Sie verstand nichts von Ökonomie. Ihre Neigungen galten der Botanik, den schönen Künsten und den Reisen in fremde Länder. Charlies wiederholte Klagen über Probleme der Landwirtschaft nahm sie ebenso geduldig hin wie seine Vorwürfe wegen der ständigen Buchsendungen, die sie erhielt und für die er aufkommen musste. Dass sie sich ein Automobil zugelegt und Unterricht genommen hatte, um es selbst chauffieren zu können, ertrug er hingegen klaglos, da es offenbar dem Ansehen der Familie zugutekam.

Sidonie und er waren Zwillinge. Charlie war kurz vor ihr zur Welt gekommen, was er bei gelegentlichen Auseinandersetzungen anzuführen pflegte: Ich bin zwanzig Minuten älter als du, außerdem bin ich ein Mann. Worauf sie erwiderte: Die Vorstellung, dass Männer wichtiger sind als Frauen, stammt aus dem Mittelalter. Dazu er: Jedenfalls gibt es sie, und sie gilt immer noch.

Charlie hielt beharrlich fest an der Idee, Sidonie müsse heiraten und dies möglichst bald, eine Ehe sei auch keine Angelegenheit von Gefühl und Zuneigung, sondern eine des gesellschaftlichen Weiterkommens. Das Haus Nádherný habe Adelstitel und Stammbaum, die es fortzusetzen gelte. Natürlich traf dies alles ebenso und eigentlich noch viel mehr für Charlie zu, der aber keinerlei Anstrengungen unternahm, sich selbst zu binden. Er sei, sagte er, nicht gesund und habe es an den Ohren.

Er sähe es gern, wusste sie, wenn sie Carlo Guicciardini ehelichte. Der Italiener hatte zwar nicht viel Geld, doch sein Adel war so alt wie jener der Thurn und Taxis. Für Sidonie zählte das nicht. Sie hielt weniger auf gesellschaftliches Weiterkommen als auf Gefühl und Zuneigung. Carlo Guicciardini war zwanzig Jahre älter als sie, seine Zähne waren schlecht, außerdem war er Witwer, hatte also bereits eine Frau verbraucht. Auf solche Einwände pflegte Charlie zu sagen, dies alles habe auch Vorteile, alte Männer seien sanft, ließen sich leiten und suchten keine Abenteuer. Sie lachte durch die Nase. Woher bezog Charlie derlei Weisheiten? Aus den Zeitungen, die er sich täglich kommen ließ? Standen solche Dinge in Zeitungen?

Sie kehrte zurück ins Schloss. Sie war eine knappe Stunde unterwegs gewesen. Sie sprang ab, ein Stallbursche übernahm das Pferd. Sie ging ins Haus, am Frühstückstisch saß jetzt Rilke, allein, in hellem Anzug mit fliederfarbener Krawatte, vor sich einen Teller Haferbrei, darauf brauner Zucker. Sie hatte der Küche eine entsprechende Anweisung gegeben, der Dichter war Vegetarier. Sie grüßte ihn. Er sprang auf, tupfte sich mit der steifen Serviette den Mund ab und grüßte zurück. Er sei dankbar, sagte er, dass man sich seiner Essgewohnheiten erinnert habe, und sagte, er habe etwas Prosa für Sidonie kopiert, einen kleinen Text über Janowitz.

Er nahm vom Tisch ein hellblaues Blatt Papier und überreichte es ihr. Sie erkannte seine fast kalligraphische Handschrift, ihr vertraut aus vielen Briefen. Sie las:

Janowitz, wie hab ich’s mir doch zu Herzen genommen. Es kommt viel in meinem Inneren vor. Das von Sidonie errichtete Zelt mit Phlox rechts und links bedeutet: Ruhe. Ein Weg, grasüberwachsen, auf der einen Seite Mauer, auf der anderen Obstbäume voller Äpfel, im Rasen stehend heißt: Freude. Flaches Gemüseland, von Hecken umrahmt, mit kleinen Wegen, Wasserläufen, einem kleinen runden Schöpfteich in der Mitte und unaufhörlichem Himmel über sich ist: Freiheit oder Glück.

Er nahm das erste Exemplar seiner »Fackel« zur Hand und blätterte darin, wieder einmal. Die Zeitschrift war jetzt fünfzehn Jahre alt. In der letzten Ausgabe hatte er an dieses Jubiläum mit dem Abdruck eines albernen Leserbriefs erinnert.

Das Heft zeigte, nun schon im dreizehnten Jahr, jenen schlichten, bloß auf Typografisches setzenden roten Umschlag, zu dem er sich nach dem Zwist mit seiner früheren Druckerei entschlossen hatte. Zuvor gab es die Jugendstilgrafik mit der rauchenden Fackel, inmitten vielen Gewölks und vor der schwarzen Silhouette einer Stadt, die man für Wien halten durfte.

Er blätterte in dem Heft. Er las: Ich habe es bisher nicht über den Ruhm hinausgebracht, in engeren Kreisen missliebig geworden zu sein. Er las: Mein Sündenregister wäre unvollständig, vergäße ich die Erwähnung des Kampfes, den ich in mehreren periodisch erscheinenden Druckschriften seit einer Reihe von Jahren gegen die periodisch erscheinenden Dummheiten und Lächerlichkeiten unseres politischen, gesellschaftlichen und literarischen Lebens geführt habe.

Er blätterte weiter. Die Texte handelten von Politik, Theater, Malerei und Literatur. Sie verhöhnten die damalige Regierung, den Wiener Bürgermeister und das Tageblatt Neue Freie Presse. Sie verhöhnten ausführlich die Literaten Josef Bauer und Hermann Bahr, etwas gnädiger behandelt wurden Arthur Schnitzler (umständliche seelische Obduktion) und Hugo von Hofmannsthal (Edelsteinsammler aller Literaturen). Es gab Fußtritte gegen den Liberalismus, den Zionismus und den Antisemitismus. So möge denn die Fackel einem Lande leuchten, in welchem – anders als in jenem Reiche Karls V. – die Sonne niemals aufgeht.

Das Heft enthielt ausschließlich Beiträge von ihm, Karl Kraus. Später hatte er auch Texte von anderen abgedruckt. Inzwischen schrieb er sämtliche Beiträge wieder allein.

Was hatte er mit alledem erreicht? Er stand da, das alte Heft in der Hand, und fragte es sich. Er war bekannt und gefürchtet. Gut. War er stolz darauf? Auch das. Tat er dies alles um seinetwillen oder der Sache wegen?

Als damals die erste Ausgabe auf den Markt kam, dreihundert Exemplare, erwiesen sich Echo und Nachfrage als so außerordentlich, dass augenblicklich und mehrfach nachgedruckt werden musste. Vorbild für das Unternehmen war »Die Zukunft«, eine Berliner Zeitschrift, herausgegeben von Maximilian Harden, mit dem Kraus zunächst eng befreundet war, ehe er sich mit ihm zerstritt, da es Harden gefiel, missliebige Politiker mit Einzelheiten aus deren Sexualleben bloßzustellen. In Sachen Sittlichkeit und Kriminalität war Kraus hochempfindlich.

Harden hatte sich gerächt und über die Liebesbeziehung zwischen Kraus und Annie Kalmar gelästert. Die schöne junge Schauspielerin, gebürtige Deutsche mit eigentlichem Namen Elisabeth Kaldwasser, hatte Kraus bei einer Aufführung des Wiener Volkstheaters entdeckt. Gegeben wurde eine fade französische Posse, ein Mitspieler war der berühmte Alexander Girardi. Annie Kalmar erschien ihm als die Herrlichste von allen.

Das Lob der »Fackel« machte sie augenblicklich bekannt. Sie bedankte sich, voller Rührung, so lernten sie und Karl Kraus sich persönlich kennen. Sie war nicht sehr gesund, sie litt an Tuberkulose, schon seit Langem. Sie spielte weiter am Volkstheater, bis 1901, Kraus setzte sich nachdrücklich dafür ein, dass sie ein Engagement am Hamburger Schauspielhaus erhielt. Ehe sie es hätte antreten können, starb sie, bloß dreiundzwanzig Jahre alt. Die Nachricht von ihrem Tod meldete »Die Fackel« mit einer Zuschrift des Schriftstellers Peter Altenberg, dessen Wortlaut Kraus gründlich überarbeitet hatte: Die schönste, genialste, sanfteste, kindlichste Frau, die wie ein Gnadengeschenk des Schicksals in diese hintrauernde Welt der Unvollkommenheiten gesendet ward, hat sterben müssen.

Sie war seine erste große Liebespassion gewesen und eine tragische dazu. Er sollte sich noch lange daran klammern und einen förmlichen Kult betreiben. An ihrer Beisetzung auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg hatte kaum jemand teilgenommen. Ihren Leichnam ließ er später umbetten und ein prunkvolles Grabmal errichtet. Als Harden die Beziehung zwischen ihm und der Toten öffentlich als Roman verhöhnte, erwiderte er: Der lebende Harden sei in Wahrheit tot, während sein eigener Roman mit der Toten lebe und die Kraft habe, immer wieder aufzuleben, denn ich verdanke ihm mein Bestes.

Er sah sie vor sich: eine schlanke Person, mit gelocktem Haar, mit der Andeutung eines Lächelns. Die Erinnerung an sie schmerzte, immer noch und immer wieder. Annie war seit dreizehn Jahren tot. Damals hatte er wochenlang nicht mehr arbeiten können und war, um sich abzulenken, nach Skandinavien gefahren, wo niemand ihn kannte und wo er niemanden kannte. Er kehrte dann zurück. Sein Verlagshaus hatte nicht mehr mit ihm gerechnet und brachte eine läppische Imitation der »Fackel« heraus, die bald scheiterte. Er suchte sich eine andere Druckerei und begann wieder zu schreiben.

Er legte das alte Heft beiseite. Er trat ans Fenster und blickte hinaus. Der Tag war sonnig, im Himmel hingen bloß ein paar Schleierwolken. Auf der Straße fuhren Kutschen. Ein Paar ging vorüber, die Frau trug einen ausladenden Hut und hielt zusätzlich einen aufgespannten Sonnenschirm in der Hand. Dies erschien ihm übertrieben, und Übertriebenes erregte sein Misstrauen.

Er war besessen von Sprache und besessen vom Schreiben. Er hasste gedruckte Phrasen und deren Urheber, er hasste verlogene Literatur. Der erste Text, mit dem er weithin bekannt wurde, erschien in einer Zeitung und verspottete die Literatenclique, die im Café Griensteidl am Michaelerplatz saß, bis es abgerissen wurde. Einer der dortigen Autoren, Felix Salten, der eigentlich Zsiga Salzmann hieß und der mit Kraus einmal befreundet gewesen war, fühlte sich durch den Text derart beleidigt, dass er Kraus auflauerte und verprügelte. Später, als »Die Fackel« erschien, würde es zu weiteren tätlichen Übergriffen auf deren Schöpfer kommen. Das Pamphlet über die Griensteidl-Literaten erschien außerdem als Broschüre, die mehrere Auflagen erfuhr.

Er hasste Phrasen, und er liebte das Theater. Anfangs hatte er Schauspieler werden wollen und war auch in einer Inszenierung aufgetreten, die ein blamabler Misserfolg wurde. Von Bühne und Publikum mochte er gleichwohl nicht lassen. Er setzte sich in Theaterpremieren und schrieb darüber. Er probierte sich als öffentlicher Vorleser, von fremden Texten und von eigenen, die erste solche Veranstaltung unternahm er im Alter von achtzehn Jahren. Er las aus Arbeiten Gerhart Hauptmanns vor und aus Arbeiten Frank Wedekinds. Er liebte die Stücke des Possendichters Johann Nestroy und die Operetten des Komponisten Jacques Offenbach. Seine Abende waren immer ausverkauft.

Soeben war er vierzig Jahre alt geworden. Wen sah er, wenn er sich im Spiegel betrachtete? Einen kleinen, etwas verwachsenen Brillenträger mit dunklen Haaren. Er hatte eine scharfe durchdringende Stimme, die auch singen konnte, öffentlich. Er war vielseitig. Er war fleißig. Seine »Fackel« wurde gekauft und gelesen. Er hatte ein paar enge Freunde und viele erbitterte Gegner, manche von ihnen ehemalige Freunde. Er bezog eine Rente aus dem elterlichen Vermögen, wirtschaftliche Probleme kannte er keine.

Er sah, wie auf der Straße sein Automobil vorfuhr und hielt. Der Fahrer stieg aus und ging ins Haus, um das Gepäck zu holen. Kraus griff nach seinem Mantel. Er würde nach Janowitz fahren.

Sie saß in ihrem Korbsessel neben dem Fenster. Sie sah zu, wie Sidonie, in Begleitung dieses Herrn Rilke, langsam in den vormittäglichen Parkgarten hineinging. Sie mochte den Dichter nicht. Sie hatte keinen Zugang zu seinen Versen, durch die andere, darunter Sidonie, in helle Verzückung versetzt werden konnten; es war auch, dass sie ihrerseits nicht genügend Deutsch verstand. Dabei lebte sie seit dreißig Jahren hier, doch sprach sie selbst jetzt immer noch mehr englisch als deutsch, so wie die Geschwister Nádherný miteinander mehr englisch als deutsch sprachen.

Sie hatten das Englische bei ihr und von ihr gelernt. Vor fast vierzig Jahren war sie, vermittelt durch die Kirche, von Irland nach Böhmen gekommen, um sich der Nádherný-Kinder anzunehmen. Sie, Tochter eines armen Kleinfarmers aus Kildare, war von Nonnen erzogen worden, in einem Kloster, wo es streng und freudlos zuging, wo es kalt und feucht war, wo es nach Armut, Weihrauch und fauligen Kartoffeln roch. Wo Mädchen wie sie, waren sie alt genug, zu unentwegt schwangeren Ehefrauen, zu Novizinnen oder zu Krankenschwestern heranwuchsen.

Da aber sie, die kleine Mary Cooney, sich als überdurchschnittlich begabt und anstellig erwies, erhielt sie das seltene Angebot, als Nurse in ein anderes katholisches Land zu gehen, nach Österreich.

Sie beherrschte die dortige Sprache nicht. Sie würde die dortige Sprache lernen wollen. Als sie eintraf, erkannte sie, dass jener Teil Österreichs, in dem sie sich befand, gleich zwei Sprachen hatte, Deutsch und Tschechisch, so wie es auch dort, wo sie herkam, zwei Sprachen gab, Gälisch und Englisch. Das Deutsche würde sie mit der Zeit erlernen, wiewohl nicht sehr vollkommen. Das Tschechische verstand sie nur wenig.

Sidonie und der Dichter, sah sie, entfernten sich. Die hohen Rhododendronbüsche verdeckten sie bald völlig. Mary hatte keine Kenntnis davon, wie lange der Dichter sich in Janowitz aufhalten würde, er war schon mehrfach Gast hier gewesen, einmal für mehrere Wochen.

Als sie selbst damals in Prag eintraf, nach einem umständlichen Transport zunächst mit dem Schiff, danach mit der Eisenbahn, sprach sie bei der hochschwangeren Baronin Nádherný vor. Die Unterhaltung war bloß kurz, kaum eine Viertelstunde, der Baronin lag eine ausführliche Empfehlung vor. Die Baronin sprach über die anstehenden Arbeiten, ihr Englisch war nicht gut. Anschließend fuhren beide Frauen nach Janowitz.

Mary war von ihrer neuen Umgebung überwältigt. Es gab keinen Hunger. Es gab keine Armut. Es gab warme Öfen und trockene Betten. Es gab Musik, die nicht bloß Orgelspiel und Choralgesang war. Gemeinsam mit der Baronin besuchte sie das sonntägliche Hochamt, die Predigten verstand sie anfangs nicht, die Liturgie war ihr vertraut von daheim, die Gebete konnte sie mitsprechen. An den Fronleichnamsprozessionen nahm sie, umgeben von tschechisch sprechenden Dörflern, ein Jahr ums andere teil, auch jetzt noch, wogegen sie die sonntäglichen Kirchgänge, seit die Baronin nicht mehr lebte, häufig ausfallen ließ. Sidonie und ihr Bruder Karl hielten wenig auf Religion.

Das älteste Kind der Baronin war Johannes, ein reizender kleiner Junge, den sie, Mary, augenblicklich mochte. Sie sah ihn heranwachsen. Die Zwillinge kamen zur Welt und wuchsen heran. Baron Carl Ludwig Nádherný und Borutín, ihr Vater, ein eleganter, äußerst lebenslustiger Mensch und leidenschaftlicher Jäger, starb an einer Lungenentzündung, gerade sechsundvierzig Jahre alt. (Der Dorfklatsch wisperte was von Syphilis, eine Lüge!) Der Tod traf die Familie sehr. Die Baronin wurde unleidlich und flüchtete sich tiefer in die Religion. Hauslehrer kamen ins Schloss, um die Kinder zu unterrichten, später, als Halbwüchsige, besuchten die Brüder in Prag ein Adelsinternat. Sidonie wurde weiterhin in Janowitz unterrichtet.

Sie, Mary, war dann eine Weile aus Janowitz fortgegangen. Den Kindern konnte sie nichts mehr beibringen, sie fühlte sich überflüssig, sie verstand sich nicht sehr gut mit der Baronin und wollte der Familie nicht zur Last fallen. Also ging sie nach Prag, wohnte in einer winzigen Dachkammer auf der Kleinseite und brachte anderen Kindern Englisch bei. Sie fühlte sich einsam. Die Stadt blieb ihr fremd. Einmal traf sie am Moldauufer Johannes, der an der Universität studierte, der sie lächelnd begrüßte und mit dem sie derart ins Gespräch kam. Er war es wohl, der dafür sorgte, dass die Baronin einen Brief verschickte des Inhalts, wenn Mary wolle, dürfe sie gerne nach Janowitz zurückkehren, welchem Angebot Mary umgehend Folge leistete.

Seither gehörte sie dort wieder zum Hausstand. Für das Personal im Schloss zählte sie zur Herrschaft, während die Baronin sie eher zum Personal rechnete. Die Nádhernýs nahmen sie mit auf ihre Reisen, nach Tirol, nach Italien, nach Frankreich und immer wieder nach Wien, wo ein Teil ihrer Verwandtschaft lebte.

Sidonie blieb ihr Liebling. Sidonie war die Tochter, die sie selbst nicht hatte und nie haben würde, wobei sie für Sidonie, spätestens, nachdem die Baronin gestorben war, so etwas wie die Ersatzmutter wurde. Sie nahm Anteil an Sidonies Leben. Sie wusste, wie sehr Sidonie ihren Bruder Johannes liebte, es war dies eine sehr innige, eine fast schon gefährliche Zuneigung. Johannes, das wusste sie, lenkte sich ab, indem er in vornehmen Prager Familien mit gelangweilten Damen und heiratsfähigen Töchtern verkehrte und leider auch in vornehmen Prager Freudenhäusern.

Das war überaus leichtsinnig. Die Baronin, seine Mutter, wusste vermutlich davon, aber wollte es nicht wahrhaben. Auch Sidonie wusste vermutlich davon, aber da sie ihren Bruder liebte, sah sie ihm das nicht nur nach. Damals fuhr sie häufig nach Prag, besuchte Ausstellungen und Museen, nahm sich schließlich dort sogar eine Wohnung, und dies alles geschah, da sie sich von dem Kunstmaler Max Švabinsky porträtieren lassen wollte.

Er war eine Bekanntschaft von Johannes, der Švabinskys Kunst bewunderte. Das Atelier des Malers befand sich in der Altstadt, nahe dem Pulverturm. Sidonies erste Besuche dort geschahen noch in Marys Begleitung. Der Maler war groß gewachsen, zwölf Jahre älter als Sidonie und verheiratet. Bilder mit Darstellungen seiner Frau hingen mehrere in seinem Atelier. Er selbst war ein eleganter Mensch mit blondem gestutztem Vollbart, schönen Händen und ausgesuchten Manieren. Es war unverkennbar, dass ihm Sidonie sehr gefiel und dass er Sidonie sehr gefiel.

Bei den späteren Atelierbesuchen verzichtete Sidonie auf Marys Begleitung. Was sich außer Aufenthalten zwecks Herstellung eines Porträtbildnisses begeben mochte, erfuhr Mary nicht. Sie sah bloß, dass Sidonie in dieser Zeit sich fast ausgelassen benahm, sie schien überaus glücklich zu sein, was sich dann freilich jählings änderte. Fortan wirkte Sidonie nervös, fahrig und hatte immer wieder verweinte Augen. Ihre Wohnung in Prag gab sie auf. Das Gemälde, das Švabinsky von ihr verfertigt hatte, hing inzwischen in Schloss Janowitz. Es zeigte die Baronesse im Halbprofil, sitzend auf einem grünen Sofa vor rotem Hintergrund.

Das Automobil hielt in Tabor. Kraus stieg aus, der Mietchauffeur fuhr weiter, da er den Tank füllen wollte. Kraus betrat ein Kaffeehaus, das er von früheren Aufenthalten kannte, er suchte sich einen Platz und bestellte einen Mokka. Der Kellner, klein, glatzköpfig und agil, war offenbar Tscheche, erkennbar an seinem Akzent. Ein paar Tische entfernt saßen zwei Offiziere, über ihnen, an der Wand, hing ein Bildnis des greisen Kaisers Franz Joseph.

Kraus dachte daran, dass Tabor so etwas wie ein Standort des tschechischen Nationalbewusstseins war. Hier hatten sich die radikalsten Anhänger des böhmischen Reformtheologen Jan Hus versammelt, unter Führung des einäugigen Jan Žižka, auf den der erste der Prager Fensterstürze zurückging. Hatte er, Kraus, eine Beziehung zum tschechischen Nationalbewusstsein? Er war in Böhmen geboren, in Gitschin, freilich schon als Dreijähriger mit den Eltern nach Wien gezogen, seither hatte er durchgängig in Wien gelebt. Die Tschechen waren eine österreichische Volksgruppe unter anderen, sie vertraten autonomistische Ansprüche, denen man nachgeben konnte oder nicht, jedenfalls bedrohten sie damit das ohnehin höchst fragile Gefüge des Kaiserreichs Österreich-Ungarn. Immerhin gab es auch Tschechen, die sich mit den obwaltenden Zuständen konfliktlos abfanden und es dabei zu ansehnlichen Karrieren brachten. Die Nádherný von Borutín aus Janowitz gehörten zu ihnen.

Erzherzog Franz Ferdinand, der soeben ermordete Thronfolger, hatte eine Aristokratin aus Böhmen geehelicht. Das böhmische Konopischt war sein Vorzugsaufenthalt gewesen. Er hatte sich für eine stärkere Unabhängigkeit der Tschechen eingesetzt, den sogenannten Tripelausgleich, wodurch Böhmen eine vergleichbare Autonomie erhalten sollte wie Ungarn. Das Vorhaben war in Wien auf höhnische Ablehnung gestoßen und hatte Franz Ferdinands ohnehin kümmerliches Ansehen weiter beschädigt. Sein Tod in Sarajevo war am kaiserlichen Hof auf kaum mehr als allerhöflichste Betroffenheit gestoßen.

Kraus mochte den toten Erzherzog. Er sah in ihm einen ungestümen altösterreichischen Boten, der eine kranke Zeit wecken wollte, auf dass sie nicht ihren Tod verschlafe, während diese nunmehr den seinen verschlief. So formuliert es der umfangreiche Nachruf im letzten Heft der »Fackel«. Franz Ferdinand war die Hoffnung dieses Staats für alle, die da glauben, dass gerade im Vorland des großen Chaos ein geordnetes Staatsleben durchzusetzen sei.

Er blickte zum Fenster. Auf der Scheibe saßen Fliegen, dahinter war der Turm der Marktkirche. Die beiden Offiziere riefen nach dem Kellner, sie nannten ihn Herr Jaroslav, die Offiziere benötigten neuen Veltliner.

Radikale Anhänger des Jan Hus hießen Taboriten, nach der Stadt, in der Kraus sich jetzt aufhielt. Unter den ansonsten eher sanftmütigen Böhmischen Brüdern vertraten sie die Sache der Gewalt und suchten schließlich halb Mitteleuropa militärisch heim. Kraus hasste den Krieg. Von den Böhmischen Brüdern wusste er nicht viel, er hatte sich, das war jetzt drei Jahre her, in der Wiener Karlskirche römisch-katholisch taufen lassen, nachdem er zwölf Jahre zuvor aus der jüdischen Glaubensgemeinschaft ausgetreten war. Warum er dies getan hatte? Der gesellschaftliche Opportunismus, der den von ihm verabscheuten Heinrich Heine in die Konversion getrieben hatte, ließ sich bei ihm ausschließen. Dass er auch an der katholischen Kirche zweifelte, begann in jenem Augenblick, da er ihr beitrat. Es war möglich, dass er sie eines vielleicht gar nicht fernen Tages wieder verließ. In der »Fackel« stand: Ein Mediziner, der fromm ist? Er kann bestreiten, dass die Kirche einen guten Magen hat. Aber dass im Weihwasser Bakterien vorkommen, muss er unbedingt zugeben. Freilich hatte er dies vier Jahre vor seiner Taufe geschrieben.

Er blieb einmal geäußerten Ideen nicht unerschütterlich treu. Er verhielt sich darin nicht viel anders als in der Beziehung zu vormals geschätzten Personen. Er bekannte sich dazu. Er achtete durchaus auch Menschen, deren Überzeugungen er nicht teilen mochte, bei denen er gleichwohl Brillanz und Genialität erkannte. Das galt etwa für Otto Weininger. Ein Frauenverehrer stimme den Argumenten von dessen Frauenverachtung mit Begeisterung zu, hatte er einst dem Autor geschrieben, nach der Lektüre von »Geschlecht und Charakter«. Was faszinierte ihn an dem Mann, der sich umgebracht hatte, da er die eigene jüdische Existenz nicht länger ertrug? War es dessen Antisemitismus? Dem er, Kraus, seinerseits anhing, irgendwie? Die Juden, hatte Weininger gesagt, hielten nie etwas für echt, unumstößlich, heilig und unverletzbar, daher seien sie überall frivol und bewitzelten alles. Dem Juden Heinrich Heine hatte er, Kraus, Vergleichbares nachgeredet, der umfangreiche Aufsatz zum Thema war in jenem Jahr erschienen, da er sich hatte taufen lassen.

No, es liegt halt Pulverdampf in der Luft!, rief einer der beiden Offiziere. Er lachte dazu und hob sein Weinglas, die beiden Männer waren offenbar angetrunken. Die Aussicht auf einen Krieg schien sie zu beflügeln, sie waren Soldaten, Krieg war ihr Geschäft. Die Mordtat von Sarajevo konnte zu weiterem Blutvergießen führen, nicht bloß am Balkan; auf einem Tisch neben Kraus lagen mehrere eingespannte Zeitungen aus, die zwei deutschsprachigen Blätter Prags, auch ein tschechisches Journal, und natürlich, Kraus sah es voller Verachtung, die Neue Freie Presse aus Wien. Er sah Schlagzeilen, die von österreichischen Drohungen gegenüber Serbien handelten. Würde es zu einem militärischen Angriff führen? Gab es keine Diplomatie mehr? War die Politik ratlos oder blindwütig? Politik, hatte er einmal geschrieben, sei das, was man mache, um nicht zu zeigen, was man sei und was man selbst nicht wisse.

Hinter dem Fenster, sah er, hielt sein Automobil. Er rief nach dem Kellner, um seinen Mokka zu bezahlen. Als er aufstand, brachen die beiden Offiziere unvermutet in angetrunkenes Gelächter aus.

Sie waren eine halbe Stunde im Park unterwegs gewesen. Der Dichter schien erschöpft, offenbar hatten ihn sein Prag-Aufenthalt und die anschließende Fahrt nach Janowitz angestrengt. Auf den Wegen zwischen den Blumenrabatten hatte er Sidonies Hand ergriffen, um sie nicht mehr freizugeben, die seine war sonderbar kraftlos und etwas feucht. Sidonie fand die Berührung zudringlich, was ihr gleichwohl gefiel, sie zog ihre Hand nicht zurück.

Unter der Tür sagte Rilke, er wolle sich jetzt auf sein Zimmer begeben, um einen Brief zu vollenden. Der Brief, sagte er, gehe an Clara Westhoff, seine Frau.

Ah, sagte Sidonie, Sie sind noch verheiratet? Wollten Sie sich nicht scheiden lassen?

Es ergab sich nicht, sagte er. Ich fühle Verpflichtungen. Auch wegen Ruth, unserer Tochter. Sie wissen, wie hochbegabt Clara ist, denken Sie nur an die schöne Büste, die sie von Ihnen geschaffen hat. Sie ist eine Künstlerin durch und durch. Leider sehe ich die beiden zu selten, Clara und Ruth. Clara hat Verständnis dafür. Sie weiß, ich besitze unstete Nerven. Immerfort treiben mich Schmerzen, Neugierde, Unruhe, Sehnsüchte, auch Frauen. Sie treiben mich hierher. Wie kann ich zugleich bei Clara sein und bei Ihnen?

Hier sind Sie jedenfalls stets willkommen.

Er lächelte matt. Er liebkoste ihre Hand, verbeugte sich etwas und wandte sich der Treppe zu. Sie suchte sich einen Korbsessel und setzte sich neben ein Fenster. Sie griff nach dem Roman, den sie sich jüngst hatte schicken lassen, »The Man of Property« von John Galsworthy, der Autor, hatte sie gelesen, galt in Großbritannien als ein bedeutendes Talent. Sie blätterte in dem Buch, las ein paar Sätze und ließ es sinken.