4,99 €

Mehr erfahren.

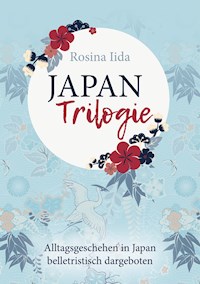

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Anruf einer Freundin bringt die Japan-Analystin Anette mit der Japan-frustrierten Bettina in Kontakt. Ein paar Sitzungen, und Bettina ist wieder zurück in Japan bei ihrem japanischen Ehemann. Mit frisch geöffneten Augen entdeckt sie Japan neu und beschließt, ihren Job in der Firma gegen einen Job an der Uni und eine Japan-Beratung zu tauschen. Das Geheimnis ihrer Blickrichtung ist das nonverbale Verhalten, ein Thema, von dem ihre Kundinnen bislang noch nie etwas gehört haben. Aller Anfang ist schwer, der nonverbale noch viel schwerer ... Japan, so wie es nicht in der Zeitung steht. Im Zeitalter der Migration und der Anforderung an die Gesellschaft zu gegenseitigem Verstehen ein Versuch, Individuen unterschiedlicher Gesellschaften einander näher zu bringen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 560

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Japan-Trilogie

Teil I Shūkan

Sitten a la Japon

Teil II Irotzuke

Grüne Wäsche und weiße Suppe

Teil III Nihon-tsū

Japan-Expertin

Teil I

Shūkan

Sitten a la Japon

1 Bekanntschaft mit Amélie-san

Hallo Silke, Peter! Ihr seid schon da. Das ist ja schön. Die Kleinen sind schon ganz kribbelig, weil ich doch wieder Stefanies Lieblingskuchen gebacken habe. Und den mögen unsere doch auch so gerne«, begrüßt Anette ihre Gäste.

»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Wie fühlt man sich denn so, wenn man 44 ist?«, fragt Silke etwas provokativ.

»Kannst froh sein, dass du jetzt nicht mehr in Japan bist. Da gilt die Vier doch als Todeszahl, oder?«, versucht Peter sein Weltwissen anzuwenden.

»Manchmal schon, aber für das Alter gilt das, glaube ich, nicht. Hab ich jedenfalls noch nie gehört, dass man jemanden damit aufzieht.«

»Na, nun kommt aber erst einmal herein. Wir wollen heute doch unsere tollen Gartenstühle ausprobieren, die wir zur Einweihung bekommen haben«, meint Carlo, der seiner Frau auf das Klingeln hin gefolgt ist.

»Aber zunächst müssen wir noch diese Kleinigkeit loswerden. Und das ist gegen möglicherweise trockene Kehlen.« Und schon hievt Peter zwei Kästen Malzbier hoch.

»Nein! Das ist die schönste Geburtstagsüberraschung, die ihr euch habt ausdenken können! Ihr wisst noch, dass ich Malzbier über alles liebe?«

»Klar, und du hast ja auch gesagt, dass es das in Japan nicht gibt. Das hat uns einiges an Kopfzerbrechen zu deinem Ehrentag erspart. Hoch lebe Japan! – Neben dir, meine ich natürlich«, grinst Peter das Geburtstagskind verschmitzt an.

»Danke! Das finde ich wirklich rührend. Und was mag hier wohl drin sein? Fühlt sich an wie ein Buch«, bedankt sich Anette.

»Was? Ihr habt auch schon die Gartenbeleuchtung installiert? Dein Vater ist ja wirklich der perfekte Handwerker«, bewundert Silke die neue Illumination.

»Ja, das sagen ihm alle, dass er eigentlich seinen Beruf verfehlt hat. Aber nun kann’s ihm egal sein. Seit letztem Jahr ist er frei von allen beruflichen Zwängen und kann seinem Elektriker-Hobby nach Lust und Laune frönen«, klärt Anette ihre Freundin auf.

Anette packt das Buch aus. »Mensch, Silke, was du aber auch immer für Ideen hast. Schau mal, Carlo, diese Verpackung, mal wieder ein Meisterwerk!«

»Tja, ihr wart halt in Japan. Da mussten wir doch zeigen, dass man auch in Deutschland eine gewisse Verpackungskunst pflegt. Wie lange wart ihr eigentlich dort? 10 Jahre? 15 Jahre? Wir haben irgendwann aufgehört zu zählen. Und ich habe hier in deutschen Landen Ikebana und Origami gemacht und kann darüber hinaus immer noch kein Wort Japanisch sprechen.«

Alle lachen. Ja, Japangeschichten, die sorgten immer für Stimmung.

»Wir waren 14 Jahre in Japan, um deine Frage zu beantworten«, klärt Carlo die Gäste auf.

»14 Jahre. Ist ja ’ne irre lange Zeit. – Und wieder eine Vier!«

»Na ja, irgendwie vergeht sie wie im Fluge. Die Zeit, auch die mit der Vier! Und mit meiner Analytikerin zur Seite ist es jeden Tag so spannend wie am ersten«, grinst Carlo vielsagend.

»Wieso Analytikerin?«, will Stefanie sofort wissen. Sie ging erst in die achte Klasse auf das neusprachliche Gymnasium und hatte sich bisher nicht für den Beruf ihrer Tante, wie sie die Freundin ihrer Mutter nannte, interessiert.

»Nein, Steffi, ich bin keine Analytikerin. Das sagt der Carlo nur so im Spaß. Ich bin Wissenschaftlerin und beschäftige mich mit den Unterschieden zwischen verschiedenen Kulturen, speziell mit Deutschland, also der westlichen Kultur, und Japan. Und weil ich kulturvergleichende Analysen liebe, … na, nun weißt du’s.«

»Analysierst du mich heute Abend auch?«

Alle lachen. »Nein, Steffi, auf Partys ist mir das dann doch zu anstrengend. Außerdem bist du ja nur ein winziges Teilchen der deutschen und damit der westlichen Kultur, so dass ich da vermutlich kein ausreichendes Analysematerial erhalten würde«, versucht Anette halbwegs ernst zu bleiben.

Anette wendet sich wieder ihrem Geschenk zu: »Amélie Nothomb – ›Mit Staunen und Zittern‹, Diogenes, 2000«, liest sie laut vor.

»Wer erzittert vor mir?« Carlo kommt gerade mit neuer Holzkohle aus dem Keller.

»Amélie Nothomb: ›Mit Staunen und Zittern‹«, liest auch er. »Klingt ja echt spannend. Wer zittert denn da vor wem? Ist das womöglich ein Ehedrama?«, erkundigt er sich scheinheilig, ohne jedoch zu vergessen, schnell den Kopf einzuziehen.

»Diese Kopfnüsse, die hat sie sich in Japan angewöhnt. Da soll das so’ne Art von Zärtlichkeit sein«, klärt er schnell die überraschten Gäste auf.

»Kopfnüsse und Zärtlichkeit? Bist du sicher, dass dein Japanisch noch O.K. ist? Könnt ja sein, dass ein halbes Jahr reicht, um alles zu vergessen. Wer will das schon sagen.« Peter macht amüsiert ein gespielt bedenkliches Gesicht.

»Nein, das stimmt wirklich, da am anderen Ende der Welt ist alles verdreht«, beteiligt sich auch die Tochter des Hauses mit ironischem Unterton am Gespräch. Elisa ist ein paar Jahre älter als Stefanie und quasi in Japan aufgewachsen. Solche Frotzeleien gingen ihr schon nach der kurzen Zeit der Rückkehr auf die Nerven. Für sie war Japan wie Deutschland praktisch Jacke wie Hose, gehopst wie gesprungen; auch wenn ihre Mutter immer meinte, sie müsse ihre Tochter vorsorglich auf den möglicherweise eintretenden Kulturschock einstimmen, weil nach ihrer Analyse keine größeren interkulturellen Gegensätze existieren könnten als zwischen Japan und Ländern wie Deutschland, die sie immer als westlich bezeichnete.

Natürlich kann so ein Kulturschock auftreten, aber Elisa wäre es lieber, ihre Mutter würde sich anderen Menschen zuwenden, zum Beispiel Emigranten. Die erzählten immer wieder von interkulturellen Aha-Erlebnissen. Vielleicht, weil ihr die Verpackung, die auf der Fete bewundert worden war, wieder einfiel, erinnerte sie sich an eine Stelle in ›Septembertee oder das geliehene Leben‹ von Renan Demirkan. Welcher Verlag war das noch? Ach ja, Aufbau Verlag, 2000. Die Autorin schreibt auf Seite 98: Ich habe zwar ein paar Unterschiede sehr bewusst wahrgenommen, wessen Schulbrot zum Beispiel immer mit glattem, neuem Papier verpackt war, während ich meins öfter benutzten musste, und auch welche Mitschülerin immer eine glatte, gecremte Haut hatte. Aber ich wusste nicht, was ein sozialer Unterschied ist.

In Deutschland recycelte man ja auch Geschenkpapier. Jedenfalls machte das Elisas Großmutter immer so. Und die war Deutsche. In Japan wäre das vollkommen undenkbar. Der Beschenkte würde das überaus persönlich nehmen und möglicherweise nichts mehr von dem Schenkenden wissen wollen.

Elisas Mutter hatte einmal erzählt, dass auch sie früher ein Butterbrotpapier so oft benutzt hatte, bis es auseinanderfiel. So ganz allein stand Demirkan mit dieser Sitte also nicht. Elisas Mutter war aber auch nicht die einzige in der Klasse, deren Eltern auf dem Standpunkt standen, dass man auch mit solchen Dingen wie Butterbrotpapier sparsam umgehen sollte.

»Na, dann sind wir natürlich ganz besonders gespannt auf das Expertenurteil über Amélie-san. Ich fand es einerseits zum Schreien komisch, andererseits spricht sie sicherlich nicht nur Klischees an«, kommt nun Silkes Kommentar.

»Ich werd’s euch dann später verraten. Sollte ich es zum Schreiben komisch finden, dürft ihr meine geistigen Ergüsse in absehbarer Zeit lesen. Ich geb’ euch dann Bescheid.« Damit beginnt Anette den Kuchen anzuschneiden.

Ja, Migration. Migranten. In gewisser Weise waren auch sie Migranten gewesen, wenn auch nur für eine überschaubare Zeit. Und natürlich stammten sie selbst aus einer Heimat, Deutschland, die ihnen nicht die Last aufbürdete, für eine Familie in der Ferne sorgen zu müssen, auch nicht, wenn jemand aus der Familie arbeitslos würde. Sie erinnerte sich daran, dass sie einmal ihrem Bruder, als es bei ihm finanziell knapp war, finanzielle Unterstützung angeboten hatte. Er hatte ausgesprochen zurückhaltend reagiert. Zum Glück hatte er kurz darauf wieder Arbeit gefunden, so dass sie ihr Angebot nie mehr wiederholen musste. Seither fragte Anette sich ab und zu, ob er es wohl im Endeffekt überhaupt angenommen hätte.

»Du, Mama, Karola will sich mit Max in der Tanzschule anmelden. Standardtänze und Rock’n Roll. Meinst du, ich kann da mitgehen? Soll für unsere Penne sogar Ermäßigung geben. Und die Kurse fangen exakt eine Woche nach meinem Geburtstag an.«

»Was, du hast das Tanzen entdeckt? In Japan warst du doch immer strikt dagegen. Standardtänze – igitt! Worüber ich übrigens durchaus froh war. Welche Mutter sieht ihre Tochter schon gerne in Diskos wie der Juliana, oder wie diese Stripperdisko hieß. Mädchen haben freien Eintritt, wenn sie nur am Rand der Bühne tanzen, damit Mann auch ja von unten den Durchblick hat, dass die Unterwäsche fehlt.«

Das waren Momente, wo Eltern sich überhaupt nicht mehr wünschten, ihre Kinder würden sich in der Zielkultur integrieren. Das waren just die Momente, in denen Anette auch an ihre Migrationskolleginnen in Deutschland hatte denken müssen. Andererseits taten sich viele auch unnötig schwer mit der Übernahme gegenseitiger Feste. Japaner hatten damit überhaupt keine Probleme. Sie blendeten den religiösen Hintergrund aus, ließen den Kommerz übrig und der Rest ergab sich von selbst. Und auf diese Weise hatten Geburtstags- und Weihnachtsfest schon in Japan Einzug gehalten und sogar das Osterfest war im Kommen und Halloween war mit einer der großen Verkaufsschlager des Jahres.

Im Gegensatz zu Japan, wo der Kommerz die Übernahme von Kulturgütern bestimmte, waren es bei den Migranten in Deutschland einzelne Individuen, allen voran die Kinder, die ihre Eltern so lange bearbeiteten, bis diese schließlich den Tannenbaum im Wohnzimmer erlaubten. Demirkan beschreibt einen solchen Moment für ihre Familie in ›Septembertee‹ ab Seite 157 ganz ausführlich. Zugleich erklärt sie: Dieses Mitfeiern bedeutete keineswegs, dass wir nun zum Christentum übergetreten waren. […] Es ging auch niemals um eine Deutungshoheit der islamischen Feste gegenüber den christlichen. Diese neuen Feste gehörten eben zu den neuen Menschen, mit denen wir lebten. Es war ein Gebot der Höflichkeit und des Anstands, daran teilzunehmen.

Ihre Eltern unterstützten im Grunde sogar, dass sie und ihre Schwester sich der neuen Kultur öffneten. Wer sich nicht anpasst, versündigt sich an seinen Kindern. Die bleiben zurück und lernen nichts. Oder sie sagten: Wer sich neuen Anforderungen verschließt und nur aus der Konserve der Herkunft löffelt, ist unterernährt und bleibt dumm.

»Jetzt reg’ dich nicht noch im Nachhinein auf«, fordert Elisa wieder die volle Konzentration ihrer Mutter. Das war doch längst vor meiner Zeit. Ich will in ’nen ganz normalen Tanzkurs. Jetzt sag’ ja nicht, dass iss’ nur was für Opis und Omis, wie in Japan, dann krieg ich die Krise.«

»Nun mach mal halb lang. Standardtänze werden in Japan, da gebe ich dir Recht, meist nicht von den ganz jungen Leuten getanzt. Aber meine Generation als Opi und Omi zu betiteln, das würde ich als ernstzunehmende Gefahr für deinen Geburtstagswunsch ansehen«, droht Anette im Spaß. »Apropos, hattest du nicht eigentlich schon eine ganze Latte Geschenkewünsche, oder irre ich mich da?«

»Ach was, nur den Pulli aus der Boutique am Bahnhof und die tolle Jeans aus dem Jeansshop daneben.«

Schnell fügt sie mit einem Blick auf ihre Mutter, deren Augen verrieten, dass das nun doch etwas viel sei, hinzu: »Na ja, den neuen Pulli aus der Boutique, den kann ich mir ja notfalls auch selber nachstricken und die alte Jeans tut es in dem Fall auch noch ein Jahr.«

»Aha, also kein anderer Wunsch außer einem Tanzkurs? Das ließe sich überlegen.«

»Ja, wie soll ich das sagen? Das wäre natürlich bombastisch, aber Karola und Max gehen parallel dazu auch noch in den Rock’n Roll-Kurs.«

»Hm, beides zu einem Geburtstag? Hast du denn kein Geld mehr in der Spardose?«

»Doch, schon.«

»Dann würde ich sagen, einen Kurs zum Geburtstag und den anderen …«, bleibt Anette hart.

»Und da waren wir so lange in Japan, wo die Eltern ihren Kindern alles Nötige und Unnötige finanzieren, wenn sie nur die richtige Kyōiku-mama haben«, nimmt Elisa einen neuen Anlauf.

»Dann hättest du dir halt die richtige Kyōiku-mama aus Japan mitbringen müssen, die mit der außerschulischen Erziehung schon fast im Säuglingsalter beginnt«, kontert Anette und zwinkert ihrer Tochter zu. »In Japan sind ja auch Adoptionen unter Erwachsenen kein Thema. Also flieg zurück und such dir halt eine Goldesel-kyōiku-mama nach Maß.« Anette pufft ihre Tochter freundschaftlich in die Seite.

Elisa gibt sich geschlagen. Sie wechselt das Thema. »Sag mal, hast du das Erdbebenbuch schon durchgelesen?«

»Was für ein Erdbebenbuch?«

»Na, das von Silke und Peter.«

»Das ist ein Roman mit dem Titel ›Mit Staunen und Zittern‹. Das hat mit Erderschütterungen nichts zu tun. Hast du mich abends im Bett wiehern hören? Das Buch ist zum Schreien komisch. Na gut, ich gestehe, aus meiner Sicht stellt die Romanheldin etwas zweifelhafte Japanunkenntnis zur Schau, was aber der westliche Leser nicht erklärt bekommt, aber das macht den Roman ja gerade so witzig. Kannst du gerne auch mal lesen.«

2 Amélie-san und Sisyphos

»Das Buch ist ja echt die Härte«, begeistert sich Elisa.

»Und, ist dir was aufgefallen? Ich meine in Bezug auf die Unterschiedlichkeit der Sitten in Japan und Belgien? Amélie-san ist zwar eine Belgierin, wie die Autorin gleichen Vornamens auch, aber für das Romangeschehen könnte sie ja genauso gut eine Deutsche, Österreicherin oder Schweizerin sein, findest du nicht?«, beginnt Anette.

»Und warum nicht Luxemburgerin oder Liechtensteinerin?«, will Elisa wissen. »Du sagst doch immer, dass du es vermeidest, die deutsche Sprache und Kultur auf ein Land zu beschränken.«

»Du hast natürlich Recht. Aber unter uns im Gespräch erzählt es sich so halt einfacher. Ich unterstelle jetzt mal ganz einfach, dass der Rest des deutschsprachigen Kulturraums es mir nachsehen wird, wenn ich mich, hier in unserem Wohnzimmer mit meiner Tochter, auf die Umgangssprache beschränke.« Anette setzt eine gespielt strenge Miene auf. »Also, was ist dir aufgefallen?«

»Ich verstehe nicht, wieso Amélie-san so ironisch wird, wenn sie beschreibt, dass sie am ersten Tag in der Firma warten muss. Und ich verstehe auch nicht, warum man sie hat warten lassen. Japaner sind doch immer pünktlich. Die wussten doch, dass an dem Tag eine Neue kommt.«

»O.K. Dann rekapituliere ich noch einmal kurz das Romangeschehen. Das macht die Sache einfacher:

Der 8. Januar 1990 war der Tag in Amélie-sans Leben, denn selbiger war ihr erster Arbeitstag in einem japanischen Unternehmen mit dem Roman-Namen Yumimoto. Nein, ich sollte besser sagen: Am Morgen ging Amélie-san noch davon aus, dass es ihr erster Arbeitstag werden würde. Doch auch wenn sie den ganzen Tag bei Yumimoto verbracht hatte, das Gefühl »gearbeitet« zu haben, wollte einfach nicht aufkommen. Kommt es natürlich auch nicht beim Leser, denn, wie der berühmte König von Korinth, besser bekannt unter dem Namen Sisyphos, – der immer wieder den Stein den Berg hochzurollen versuchte, welcher jedoch im entscheidenden Moment immer wieder die Gegenrichtung einschlug –, musste die arme Amélie-san immer wieder den gleichen Brief an ein und denselben Golfpartner des Vorgesetzten ihrer direkten Vorgesetzten schreiben.«

»Genau«, fällt Elisa ihrer Mutter ins Wort. »Und nur, um zuzusehen, wie er nach Beendigung ungelesen im Papierkorb verschwindet.«

»Ja, und darüber hätte sich Amélie-san sehr wundern müssen, denn schließlich musste dieser Vorgesetzte wissen, dass eine solche Sisyphos-Arbeit das Unternehmen Geld kostet, nämlich das Arbeitsentgelt, das Amélie-san am Monatsende erhalten würde. Aber statt sich zu wundern, reizt das für sie ungewöhnliche und unerklärliche Verhalten ihren Humor.«

»Ja, ja, sie schreibt ja, es sei eine Herausforderung, die eigenen Englischkenntnisse testen zu dürfen, indem sie ihrem nach Arbeit lechzenden Hirn immer weitere Formulierungsvarianten entlockt«, spinnt Elisa den Faden weiter. »Aber ein bisschen verwundert ist sie doch, oder?«

»Ja, das ist sie in der Tat. Denn Amélie-san ist Europäerin und in Europa pflegt man Mitarbeiter so einzusetzen, dass sie Arbeiten verrichten, die dem Unternehmen nützen. Schließlich zahlt der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern ein entsprechendes Entgelt. Für Nichtstun pflegt man niemanden zu bezahlen. – In der Regel, meine ich!«

»Ja, sogar Praktikanten wollen schon halbwegs sinnvoll eingesetzt werden.«

»Genau. Darum käme ein Vorgesetzter weder in Belgien noch in Deutschland oder einem anderen gleichdenkenden Land auf die Idee, eine vergleichbare Sisyphos-Briefaktion in Auftrag zu geben. Und weil Amélie-san derart sozialisiert ist, meldet sich bei ihr auch der Humor, als sich die Prozedur zum zigsten Male wiederholt.«

»Ah, das heißt, dass sie diesen Vorgesetzten bereits am ersten Tag insgeheim als ›abgehakt‹ betrachtet. Das meinst du doch, oder? In ihren Augen stellt sich die Situation so dar: Warum kann in diesem Unternehmen ein offenbar unfähiger Mensch in eine derart hohe Position aufsteigen? Hab ich Recht?«

»Genau. Du hast das schon sehr gut verstanden. Weil Amélie-san die Handlungen ihrer Umgebung nicht einordnen kann, sie nicht versteht, geht sie darüber mit Humor hinweg. Das ist sehr gefährlich, doch eine Reaktion, wie sie immer wieder anzutreffen ist. Aber warte erst mal ab.«

Anette lässt sich etwas Zeit, dann fährt sie fort: »Was Amélie-san mit Sicherheit nicht gemacht hat, ist, über die einleitenden Worte, mit denen der Vorgesetzte ihrer Vorgesetzten ihr den Auftrag erteilt hatte, nachzudenken. Nachdem er zuvor Amélie-san als Neue den Kollegen in der Firma vorgestellt hatte, fragt er sie, ob sie Herausforderungen liebe. Ist dir der Satz nicht quer runtergegangen?«

»Hm, stimmt. So etwas fragt man in Japan doch gar nicht«, pflichtet Elisa ihrer Mutter bei.

»Richtig. Tut man es dennoch, hat es eine festgelegte Bedeutung. Und zwar eine äußerst negative. Es deutet darauf hin, dass zuvor der betreffende Ausländer in den Augen dieses Japaners etwas falsch gemacht hat, oder dass dieser betreffende Japaner früher schlechte Erfahrungen mit Ausländern gemacht hat, die diese Redewendung mehrfach verwendet haben. Da eine direkte verbale Klärung in Japan nicht üblich ist, wählt man eine andere Art, diesem Menschen seine Abneigung zu zeigen, man beginnt, ihm nach dem Mund zu reden. In Japan herrscht nämlich gesellschaftliche Übereinkunft dahingehend, dass es sehr dumm ist, sich aufzulehnen, und dass man Menschen, die diese Dummheit begehen, besser Recht gibt.«

»Ja, das hab’ ich in der Schule gemerkt, das war immer ein krasser Gegensatz, wenn ich wieder nach Hause kam und ihr euch so ganz anders verhalten habt, mit euren ständigen Diskussionen und so. Weiter Gedanken darüber gemacht hab’ ich mir aber nie. – Hm. Und weil Amélie-san diese Zusammenhänge nicht erkennt, sagt sie auch noch ›Ja‹, obwohl sie hätte schweigen müssen. Das heißt, sie fühlt sich zu dieser Antwort wahrscheinlich regelrecht verpflichtet! Der Vorgesetzte stellt ihr eine Frage, die muss sie irgendwie beantworten«, überlegt Elisa.

»Und weil diese Antwort in Japan anders interpretiert wird, hat sie sich damit in den Augen dieses Vorgesetzten auf eine Stufe begeben, die ihr im Folgenden schaden muss. Sie jedoch findet diese Antwort überaus normal, weshalb ihr Kommentar auf Seite 7 dazu eher ironisch ausfällt: Das war das erste Wort, das ich in der Firma geäußert hatte. Bis dahin hatte ich mich darauf beschränkt, den Kopf zu neigen.

Nach diesem ›Ja‹ ob ihrer Liebe zu Herausforderungen wird sie nun also aufgefordert, einen Brief an einen europäischen Geschäftspartner auf Englisch zu schreiben. Der Inhalt wird ihr vorgesagt. Da begeht sie ihren nächsten Fehler. Statt schweigend zu schreiben, fragt sie auch noch, wer dieser Herr sei. Antwort: Ein genervtes Grunzen. Das Wissen, was für eine Arbeit man konkret verrichtet, und das Ausführen derselben scheinen also verschiedenen Welten anzugehören.«

»Nein! Bei wichtigen Arbeiten erklären auch japanische Vorgesetzte sehr wohl und sogar ausgesprochen ausführlich!«, protestiert Elisa.

»Bei wichtigen schon! In diesem speziellen Fall hatte die arme Amélie-san schlichtweg nicht erkannt, dass es gar keine Arbeit im eigentlichen Sinne sein sollte, sondern dass dieser Vorgesetzte sie einfach einer Beschäftigungstherapie unterzog, solange ihre direkte Vorgesetzte, die ihr eigentlich hätte ihre Aufgaben zuteilen sollen, in einer Besprechung war.

Amélie-sans Gedankengänge gingen hingegen wohl eher in eine andere Richtung. Vermutlich ist ihr das selbst in keinster Weise bewusst gewesen, doch natürlich ging sie als Europäerin davon aus, dass ein solcher Vorgesetzter, noch dazu einer höheren Grades – also ein Vorgesetzter eines oder einer Vorgesetzten – in einem europäischen Land wie Belgien oder Deutschland mit einer derart unsinnigen Aufgabenstellung den Unmut seiner Kollegen, und insbesondere seiner Vorgesetzten, heraufbeschwören würde. Und wohl deshalb macht sie sich dann auf Seite 9 über ihn lustig: Es fing gerade an Spaß zu machen, […]. Er zerriss den weißichwievielten Brief, ohne ihn auch nur gelesen zu haben, und sagte mir, dass Fräulein Mori nun da sei, […].«

»Und mit dem Erscheinen von Amélie-sans direkter Vorgesetzten war dann ja auch wirklich die Brief-Formulierungsaktion völlig unvermittelt beendet.« Elisa war begeistert von den Ausführungen ihrer Mutter. Sofort fielen ihr mehrere Beispiele ein, wo Eltern ihrer Freundinnen sich über Japaner und deren »Umstandsknubbelei«, wie sie es nannten, völlig entnervt geäußert hatten. Aber sie wollte ihre Mutter jetzt nicht unterbrechen. Sie würde schon noch eine Möglichkeit finden, diese Erlebnisse aus dem Nähkästchen aufzuarbeiten.

Anette fuhr fort: »Amélie-sans direkte Vorgesetzte war, wie gesagt, noch in einer Besprechung, als Amélie-san ihren ersten Arbeitstag begann – in einer dieser vielen Besprechungen, die Japaner über alles lieben, ohne die keine Arbeitswoche vergeht. Mindestens einmal, doch besser noch zweimal und bei Bedarf auch dreimal oder noch öfter, treffen sich die Beschäftigten der Abteilungen, der Unterabteilungen und der Oberabteilungen und so weiter. Hätte Amélie-san die Hierarchieleiter gekannt und beachtet, hätte allein die Aufgabenstellung der Briefschreibe-Aktion ihr verraten, dass dieser Vorgesetzte nicht wirklich derjenige war, der ihr Aufgaben zuteilen sollte. Und sie hätte erkannt, dass dieser Vorgesetzte ihrer direkten Vorgesetzten komatta war, also in arger Verlegenheit. Was sollte er tun mit dieser neuen Gaijn, dieser neuen Ausländerin, für die er gar nicht wirklich zuständig war, was er ihr aber auf keinen Fall direkt sagen wollte oder vielleicht auch nicht konnte, und für die er natürlich auch keinerlei Arbeit hatte.

Die Tatsache jedoch, dass es offenbar keinerlei Absprache zwischen ihm und Amélie-sans direkter Vorgesetzter gegeben hatte, was bei Amélie-sans Eintreffen zu tun sei, hätte Letzterer ein wichtiger Hinweis sein müssen, nämlich über die Stellung, die ihr in diesem Unternehmen zugewiesen, oder besser gesagt, zugebilligt worden war.«

»Ja, ja! So unwichtig, dass es nicht die Mühe lohnt, vorherige Absprachen über Arbeitsinhalte zu treffen oder für ihre Begrüßung die Sitzung auch nur eine halbe Minute zu verlassen! – Das meinst du doch, oder?«, vergewissert sich Elisa.

»Exakt getroffen. Und das, obwohl Augenzeugen immer wieder berichten, dass in solchen Sitzungen die Mitarbeiter, die die Wichtigkeit ihrer eigenen Person und die der Sitzung richtig einzuschätzen gelernt haben, sich heimlich, still und leise ein zusätzliches Mützchen Schlaf gönnen. Richtig fest einschlafen, als wären sie in der Bahn, der Bibliothek oder säßen in der Uni, also den öffentlich anerkannten Schlafstätten in Japan. Ist aber gar nicht so unverständlich, wenn man weiß, dass viele eineinhalb oder gar zwei Stunden zur Arbeit oder zur Uni pendeln. Ist außerdem aber auch gar nicht weiter tragisch, denn die Ergebnisse der Sitzungen werden, soweit sie von allgemeinem Belang sind, per Kairan-ban, dem internen DIN-A4-Zirkular, das auf eine Schreibunterlage geheftet wird, bekannt gegeben. Hast du mal so ein Teil gesehen?«

»Ne, aber gehört habe ich davon schon. Auch von den langen Anfahrtszeiten. Die Schwester von der Nozomi, die studiert ja schon, genau wie ihr Bruder. Die musste sogar noch mehr als zwei Stunden täglich fahren, weil sie mit ihrem Bruder zusammen wohnen musste und der in der Nähe seiner Uni ein Zimmer haben wollte. Das hat mich total aufgeregt, als ich das gehört habe. Die arme Nozomi muss schon um 6 Uhr in den Zug steigen, und der Typ, der nur mit Ach und Krach ins zweite Studienjahr, 3. Semester meine ich, gekommen ist, der geht gerade mal ein paar Minuten zu Fuß. Der sollte mal ’n paar Semester in Europa studieren, damit er mitkriegt, dass es auch das ›Ladies-first-Denken‹ gibt.« Elisa beginnt sich aufzuregen.

»Ja, das ist in von Männern dominierten Gesellschaften halt so. Japan ist in dieser Hinsicht recht ähnlich wie konservativ islamische Länder.«

»Was? Mensch, Mama, das ist doch wohl nicht dein Ernst? Da würde garantiert niemand auf die Idee kommen, Eisenbahnwaggons mit schuluniformierten Mädchen zu füllen, die sich dann angrapschen lassen, nur weil die geilen Typen in der Gesellschaft nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Trieb.«

»Jetzt bleibe aber bitte auf dem Teppich. Ich meine den Vergleich in Bezug auf anständige Mädchen und die Beschützerrolle, die ihr Bruder ihnen gegenüber einnimmt, beziehungsweise die Erwartungshaltung der Familie, dass er dies tut. Da weisen die beiden Kulturen durchaus diverse Ähnlichkeiten auf, auch wenn man sich in Japan immer mehr dem Westen anpasst. Im Übrigen muss ich mich wundern, wie alt du eigentlich bist. Ich glaube, Vati und mir ist da etwas entgangen. Kann das sein?«

»Ich kann schließlich Japanisch lesen«, kontert Elisa.

»Was meinst du denn damit?« Ihrer Mutter schwant etwas.

»Nun ja, Vati hatte auf seinem Tisch doch immer die Nikkei Gendai liegen. Und in den Bahnnetzen lagen sie auch immer herum, wenn die braven Ehemänner sie nach der Lektüre in der Bahnöffentlichkeit doch lieber nicht mit nach Hause nehmen wollten. Warum eigentlich nicht? Genieren sie sich etwa vor ihren Ehefrauen? Egal, aber da kriegt man schon das ein oder andere Foto oder den einen oder anderen Artikel mit.« Elisa grinst beim Anblick des entgeisterten Gesichts ihrer Mutter.

Die fängt sich aber schneller als erwartet und meint nur trocken: »Na, dann können wir dich ja jetzt als aufgeklärt betrachten. – Also zurück zum Kairanban. Das ist so ähnlich wie das Teil, das bei uns immer in der Nachbarschaft rumgegangen ist, wo jeder seinen Stempel drunter gesetzt hat, bevor er es weitergereicht hat.«

»Ja, ja, weiß ich noch«, erinnert Elisa sich voller Begeisterung. »Einmal ist doch die Frau Hanapuchi so sauer geworden, als ihr Vetter von der Chōnaikai Spendengelder einheimsen und Frau Hanapuchi dafür benutzen wollte.«

»Ja, sie hat für ihn per Kairanban, dem Informationszirkular der Nachbarschaft, die Umschläge verteilt, um auf diese Weise zum Spenden aufzufordern. Und damit sie auch ja mitbekam, wer ihre Message gelesen hat – also wer den Stempel aufgedrückt hat, um zu bekunden, dass er den Inhalt zur Kenntnis genommen hat – hat sie sogar die Umschläge mit dem Handzettel handschriftlich mit Namen versehen.«

»Und dabei kam heraus, dass außer uns keiner den Umschlag überhaupt angenommen hat, geschweige denn etwas gespendet. Das war echt irre!«, freut sich Elisa und beginnt mit ihrer Mutter in Erinnerungen zu schwelgen.

»Wobei wir natürlich auch nicht gespendet haben«, lacht Anette.

Die Chōnaikai, die erweiterte Nachbarschaft, hält regelmäßig Versammlungen ab, wählt einen Vorsitzenden und hält die Kommunikation mit den Behörden auf Stadtebene aufrecht. »Damals habe ich unverdient einen guten Eindruck gemacht. Ich weiß noch, in dem Moment, als ich das Kairanban nebenan in den Briefkasten stecken wollte, fiel mein Blick auf die handgeschriebenen Namen. Da bin ich schnell noch mal ins Haus und habe den uns zugedachten Umschlag rausgesucht. Mann, was hat die Frau sich geärgert, dass keiner was von ihrer Vettern-Aktion wissen wollte. Das war sozusagen ein persönlicher Affront. Dabei haben die anderen nur das gemacht, was sie immer machen. Kaum einen Blick auf die ach-so-wichtigen Informationen werfen, Namensstempel drauf und ab damit in den nächsten nachbarlichen Briefkasten«, erinnert sich auch Anette.

»O.K. Lassen wir die Vergangenheit ruhen.« Anette nimmt jedoch sogleich den Faden wieder auf. »In Amélie-sans Firma werden also wichtige Mitteilungen auf diese Weise verbreitet und jeder einzelne Mitarbeiter nimmt den Inhalt, da aber wirklich (!), zur Kenntnis und setzt seinen Namensstempel als Bestätigung darunter. Wenn etwas per Kairanban in der Firma herumgegangen ist, wird es echt peinlich, wenn ein Mitarbeiter davon nichts weiß.

Von all diesen Firmengewohnheiten hatte Amélie-san offensichtlich nichts begriffen, weshalb sie auch in den folgenden Tagen und Wochen nicht nur die Hoffnung auf ›echte‹ Arbeit nie aufgibt, sondern sogar versucht, sie zu erzwingen. Dies hat sie natürlich nicht bewusst gemacht, sondern durch bestimmte Handlungen, die zum Teil impulsiv ausgeführt wurden. Und diese Handlungen wiederum mussten bei ihren japanischen Kollegen den Eindruck entstehen lassen, sie sei als Europäerin in die Firma gekommen, um ihnen zu zeigen, wo es langgeht. In einer Gesellschaft wie der japanischen, in der der Wunsch oder die Anweisung eines Gruppenobersten so gut wie nie in Frage gestellt wird, assoziiert man mit selbstständigem Handeln auch zu Beginn des dritten Jahrtausends christlicher Zeitrechnung noch keineswegs selbstbewusstes Verhalten, sondern interpretiert es als herrisch und in manchen Fällen sogar als aufrührerisch, beziehungsweise als Sabotage gegenüber dem Unternehmen. Das wiederum bedeutet: Derartiges Verhalten muss gestoppt werden!«

»Ich ahne, worauf deine Ausführungen hinauslaufen«, freut sich Elisa. »Dafür gibt es dann für Japan typische Methoden, von denen hier keiner ’was ahnt.«

»Ja. Und wie sehr Amélie-san in ihrem europäischen Denken verhaftet ist und das japanische Denken nicht erkennt beziehungsweise überhaupt kennt und deshalb auch nicht nachvollziehen kann, wird darüber hinaus an ihren Äußerungen deutlich, als sie beispielsweise beschreibt, wie der Vorgesetzte des Vorgesetzten ihrer direkten Vorgesetzten diese vor allen Anwesenden niedermacht. Sie selbst grämt sich noch Jahre später, dass sie nicht aufgestanden und für ihre Kollegin eingetreten ist. Sie fasst ihre Gedanken schließlich in der rhetorischen Frage: War das Schlimmste nicht unsere absolute Fügsamkeit gegen die Autorität? zusammen. So steht es hier auf Seite 103. Pech gehabt, dieses Denken stößt in Japan auf völliges Unverständnis. Dort existiert die Idee von Zivilcourage nicht. Und auch nicht die, dass es eine Instanz über den Machthabern geben könnte, wie sie in europäisch-demokratischen Staaten das Grundgesetz bzw. die Verfassung darstellt.«

»Ja, bei Zivilcourage, da muss ich sofort wieder an den Koreaner denken, der auf die Gleise gesprungen ist, um einem betrunkenen Japaner, der vom Bahnsteig gefallen war, das Leben zu retten und dabei seins verlor. Als diese Heldentat durch die Presse ging, fanden die Japaner das so peinlich, dass es kurz darauf Japaner nachgemacht haben und dabei dann auch ums Leben gekommen sind!« Elisa überlegt etwas. »Da war doch aber noch so ein Fall, ein Bergsteiger. Ein junger Bergsteiger aus, woher kam der noch gleich? – Egal, war auf jeden Fall kein Japaner. Der hatte sich unglücklich mit dem Arm in einer Felsspalte verklemmt, und sich nur dadurch das Leben retten können, dass er sich den Arm abgeschnitten hat. Kaum ging dieses Ereignis durch die Presse, kam die Meldung, dass ein junger Japaner es ihm gleichgetan hätte, nur der hätte sich auch anders aus seiner misslichen Lage befreien können.«

»Ja, der Drang, dieselben Sensationsmeldungen hervorzurufen wie Menschen anderer Länder ist unvorstellbar groß. Aber zurück zu Amélie-san und dem Rechtsdenken der Japaner. Selbstverständlich hat auch Japan eine Verfassung und ein ausgefeiltes Rechtssystem. Das Problem ist nur, dass geschriebene Gesetze im Alltagsleben offenbar nur eine untergeordnete Rolle spielen.«

»Ist doch klar. Die schriftlichen Gesetze fußen ja gar nicht auf japanischem Gedankengut, sondern auf europäisch-amerikanischem. Das sagen die Japaner doch selbst immer. Ich fand immer, das klang wie eine unterschwellige Drohung«, pflichtet Elisa ihrer Mutter bei. »Zumindest kam es mir schon öfter mal spanisch vor. – Wo kommt eigentlich dieser Ausdruck her? Spanien ist doch in Europa und damit in den Augen der anderen Europäer gar nicht so seltsam, oder?«

Anette lacht. »Na, du kannst Fragen stellen. Der Spruch soll auf die Spanier in Wien zurückgehen. Als im 18. Jahrhundert Karl V oder VI die Spanische Hofreitschule in Wien etablierte, holte er natürlich auch spanische Bereiter mit ins Land. Die Pferde, die Lipizzaner, stammten ebenfalls ursprünglich aus Spanien. Und da die zweibeinigen Spanier in den Augen der Bewohner der damaligen Habsburger Monarchie in ihrem Verhalten von dem gängigen abwichen, sagte man sehr schnell: ›Das kommt mir aber spanisch vor‹, wenn man etwas als anders empfand.«

»Das ist ja unglaublich, dass keiner mehr weiß warum, aber alle noch diesen Spruch auf den Lippen haben.«

»Ja, Sprache vergisst so schnell nicht. Egal ob es die Redewendung sich etwas durch die Lappen gehen lassen ist, die aus der Jägersprache stammt, oder Wörter wie Kneipe, was ursprünglich eine Diebesherberge bezeichnete, alles hat einen Ursprung, und vielfach einen, über den wir uns heutzutage wundern. Aber zurück zu unserem Thema. Vielleicht einigen wir uns besser darauf, es als Warnung zu bezeichnen. Unser Rechtsdenken ist in der japanischen Tradition logischerweise nicht verhaftet. Man hat also schriftliche Gesetze fixiert, deren Grundgedanken der Bevölkerung fremd waren und, aufgrund unzureichender Aufklärung durch die Obrigkeit, immer noch sind. Und was der Mensch nicht versteht, meidet er.«

»Das ist bestimmt auch der Grund, warum das Saiban’in-System mit seinen Laienrichtern, die nicht im juristischen Bereich zu Hause sind, und das 2009 eingeführt wurde, zu so gravierend unterschiedlichen Urteilen kommt wie die Berufsrichter«, sinniert Elisa. »Und das ist sicher auch der Grund, warum es so viele Europäer und Amerikaner in Japan nicht aushalten. Sie verstehen die Handlungen der Japaner nicht, und, um das Land und seine Bewohner zu meiden, gehen sie wieder zurück oder zumindest in ein anderes Land?«

»Ja, doch, so kann man das, glaube ich, durchaus sagen. Denn im Alltagsleben legt man bis in die Gegenwart das japanische, historisch tradierte, Rechtsdenken zugrunde, das bislang kaum ein westlicher Ausländer, womöglich auch kein fernöstlicher, wirklich verstanden hat.«

»Ach, das hat Professor Kunada gemeint, als er dir sagte, du seiest die erste Westlerin, von der er glaubt, sie hätte die japanische Seele verstanden.«

»Ja, richtig. Um es etwas klarer auszudrücken: Es haben sich in der japanischen Enkulturation, also der Erziehung zum Zusammenleben in der Gesellschaft, Mechanismen herausgebildet, die die Inanspruchnahme des modernen geschriebenen Rechts verhindern. Die Obrigkeit scheint ihr Übriges zu tun, um die Inanspruchnahme möglichst gering zu halten.«

»Wie meinst du das?«

»Dazu gehört mangelnde Rechtsaufklärung, Aufbürdung hoher Gerichtskosten auch im Falle eines Sieges vor Gericht. Da zudem Länge und Ausgang eines Prozesses nicht vorher abzusehen sind, gebietet es die Logik, dass Aufwand-Nutzen-Erwägungen in den Vordergrund rücken. Zu welchen Exzessen derartige kollektive Ängste aufgrund von Rechtsunsicherheit führen, erkennt man daran, dass, wie mittlerweile mehrfach von ausländischer Seite schriftlich formuliert wurde, im Land der aufgehenden Sonne die Unterwelt sich auf vom Gesetz nicht vorgesehene Richterstühle gesetzt hat. Ob Benjamin Fulford in ›The Yakuza Recession: Another Lost Decade‹ oder Wolfgang Herbert in ›Japan nach Sonnenuntergang – Unter Gangstern, Illegalen und Tagelöhnern‹ oder Christoph Neumann in ›Darum nerven Japaner. Der ungeschminkte Wahnsinn des japanischen Alltags‹. Sie alle kommen zu demselben Ergebnis. »Gütliche Einigungen«, ob mit oder ohne Zutun aus der Unterwelt, sind an der Tagesordnung.

Andererseits ist zum Beispiel Unfallflucht auch bei bloßer Sachbeschädigung extrem häufig. Und weil die Autoritäten wissen, dass sich keiner gegen sie auflehnt, erübrigt es sich, klare Anweisungen zu geben. Man lässt alles im Wischiwaschi-Bereich und bewirkt damit eine allseitige Vorsicht.«

»… entschuldige ich mich schon einmal auf Verdacht, denn irgendetwas hab’ ich sicher falsch gemacht …«, beginnt Elisa zu singen.

»Ja, genau. Reinhard Mey hatte sein Lied damals sicherlich nicht auf Japan gemünzt, aber passen würde es dort unbedingt.« Anette muss lachen. Dass ihre Tochter das Lied überhaupt noch kannte.

»Wenn aber nun die Regelung nicht erkennbar ist, wie urteilen dann die Richter?«, will Elisa wissen.

Da erinnert sich Anette noch an einen Fall aus der Autofahrer-Zeitschrift JAF Mate. Es war die Ausgabe 4/2004, auf Seite 51.

»Kennst du JAF Mate?« JAF ist so etwas wie hier der ADAC, genauer gesagt die Abkürzung für Japan Automobile Federation und JAF Mate deren Mitgliederzeitschrift. In dem Artikel wurde ein Fall geschildert, wo in Deutschland die Schuldfrage eindeutig wäre. Wie auf der Skizze zu erkennen war, kam es zum Unfall, als PKW 1 die schraffierte weiße Fläche benutze, um an PKW 2 vorbei auf die Rechtsabbiegerspur zu gelangen. Das Ziel von PKW 2 war ebenfalls diese Rechtsabbiegerspur. Doch fuhr er ordnungsgemäß auf seiner Fahrbahn, bis er gemäß der Linienführung auf die fragliche Abbiegerspur fahren durfte. Es kommt zum Unfall. Wer ist Schuld? In Deutschland wäre es eindeutig PKW 1, da er sich verkehrswidrig verhalten hat, denn er hat den schraffierten Bereich einfach als vorgelagerte Abbiegerspur benutzt. Die japanische Variante lautet indes: »Kommt es beim Fahrbahnwechsel zu einem Unfall, ist die Unachtsamkeit des die Fahrbahn Wechselnden als größer zu bewerten. Nach der Regel, wer beim Wechseln des Fahrstreifens einen Unfall verursacht, bekommt in der Regel 70 % Schuld zugesprochen, wird dem, der geradeaus fährt, nur 30 % Schuld zugesprochen. Daraus muss man wohl ableiten, dass dem, der den weiß schraffierten Bereich ignoriert hat, die geringere Schuld zugesprochen wird, und dem, der sich eigentlich verkehrsregelkonform verhalten hat, die meiste Schuld, da er ja im Moment des Unfalls gerade die Fahrbahn wechseln wollte. Allerdings kommt es vor, dass in Fällen, in denen der schraffierte Bereich dazu benutzt wird, um sich vor ein anderes Fahrzeug zu drängen, dem geradeaus fahrenden PKW die größere Unachtsamkeit vorgeworfen wird.«

»Also klarer Fall von unklar! – Und wie verhalten sich dann die japanischen Autofahrer, wenn es ihnen nichts nutzt, sich an die Verkehrsregeln zu halten?«, will Elisa weiter wissen.

»Die Verkehrsrealität sieht so aus, dass niemand weiß, ob die anderen Verkehrsteilnehmer die weiß schraffierten Bereiche einhalten oder nicht. Das Ergebnis sind überraschende Bremsmanöver, wenn ein Verkehrsteilnehmer befürchtet, dass der andere vielleicht gerade dabei sein könnte, die Verkehrsregeln zu missachten. Und es führt dazu, dass diese weiß schraffierten Bereiche häufig völlig zusammenhanglos auf die Fahrbahn aufgemalt werden, so dass ein doppelter Spurwechsel erforderlich wäre, wollte man dieses Hindernis umfahren.«

»Sag mal, findest du nicht, dass dieses Beispiel sehr schön auch auf die verbalen und nonverbalen Bremsmanöver in der Sprache passt? Aus Angst unschuldig abgestraft zu werden, bremst man die Aussage ab, das heißt, man hält lieber den Mund. Das hieße ja, das gesellschaftliche Rechtsdenken, bzw. die Rechtsunsicherheit, spiegelt sich auch im Verkehrsbereich wider«, resümiert Elisa.

»Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja, dass der Verkehrsbereich das allgemeine Rechtsdenken abbildet, das gilt natürlich für alle Gesellschaften. Nur im Falle Japans ist der Gegensatz zu unserem Rechtsdenken derart krass, dass wir Verständnisprobleme bekommen. Innerhalb der japanischen Gesellschaft hat dies im Endeffekt dazu geführt, dass Japaner eine sehr pragmatische Haltung zur Einhaltung von schriftlichen Gesetzen entwickelt haben. Die Polizei hat zudem das Recht, an Ort und Stelle über Schuld und Unschuld zu entscheiden. Zum Beispiel im Verkehrsbereich kann es da schon einmal den Falschen treffen. Dazu befragt, erklärte mir ein japanischer Rechtsgelehrter kurz vor unserer Rückkehr: »Wissen Sie, japanische Verkehrsteilnehmer halten sich nicht so strikt an die Regeln wie deutsche. Doch nicht immer steht ein Polizist da und schnappt uns. Deshalb lassen es die Betroffenen auch nicht gleich zu einem Prozess kommen, wenn es sie einmal ungerechtfertigterweise erwischt hat, und zahlen die Strafe.« Beflügelt wird dieser Pragmatismus, wie er weiter ausführte, wiederum durch das Wissen, dass Verkehrsgerichtsprozesse in Japan fast ausnahmslos zugunsten der Polizei entschieden werden.«

»Ja, und du hast einmal gesagt, wenn in einer Gesellschaft keine klar fixierten Regeln herangezogen werden können, bilden sich eigenständige Regelungen heraus, die durchaus von den geschriebenen Gesetzen und deren Prinzipien abweichen können. Und in Japan ist seit Jahr und Tag die Rufschädigung das Kampfmittel Nummer eins.«

»Das ist richtig. Im Land des Lächelns herrscht eine für uns Ausländer kaum nachvollziehbare da undurchschaubare Angst davor, einer Rufschädigung anheimzufallen. Aus diesem Grunde ist das Bedürfnis der Höherstehenden groß, die Niederrangigen stets zu überwachen. Denn, wenn der Niederrangige einen Fehler begeht, ist der Höherstehende mit geschädigt. Also Kollektivstrafen statt Individualstrafen. Auch Familien haben Angst davor und kontrollieren deshalb ihre erwachsenen Kinder, solange sie noch zu Hause wohnen. Diese können dadurch zum Beispiel das Recht auf Wahrung ihres Briefgeheimnisses verlieren, und kein Telefongespräch ist davor sicher, nicht vielleicht von Mutter oder Vater abgehört zu werden. 40.000 Wanzen sollen in Japan jährlich über den ganz normalen Elektrohandel verkauft werden.

»40.000? Und die werden alle gebraucht?«

»Zumindest für eine gewisse Zeit. Davon sollte man ausgehen.«

»Und deshalb machen sie alles über Symbole und nonverbal, damit ja keiner einen Beweis erbringen kann. Gibt es im Japanischen nicht sogar ein Sprichwort, das darauf anspielt?« Elisa wirkt ganz aufgeregt.

»Du meinst: Man muss mehr Angst vor einem dummen Sohn als vor einer Feuerbrunst haben? Ja, das sagt man dort tatsächlich. Der Vergleich ist nicht schlecht. Ein traditionelles Holzhaus kann man nach einem Brand relativ unkompliziert wieder aufbauen, einen geschädigten Ruf nicht.«

»Ja, und dies führt in letzter Konsequenz zur Ausrottung ganzer Familien durch einen Familienangehörigen, der meint, nur auf diese Weise seine Familie gesellschaftlich retten zu können. Da Leichen einen eindeutigen Beweis für einen Mord darstellen würden, muss eine Methode gewählt werden, die die Polizei nicht auf den Plan ruft, denn diese müsste nach den schriftlich fixierten Gesetzen ein Verbrechen mit Leiche ja ahnden. Und dieses das Gesetz vermeidende Verhalten führt zu der von Amélie-san attackierten absoluten Fügsamkeit gegen die Autorität, wie es hier auf Seite 103 heißt, die hingegen nichts anderes als blanken Selbstschutz darstellt. Dies gut oder schlecht zu finden ist die eine Sache, die Hintergründe zu verstehen eine andere. Auf das Romangeschehen übertragen heißt das, wenn Amélie-sans direkte Vorgesetzte von dem Vorgesetzten ihres Vorgesetzten, also einem Mann in sehr gehobener Position, vor den Kollegen laut herausgeschriene Vorwürfe über sich ergehen lassen muss, sprich entwürdigend behandelt wird, kann dies nur bedeuten, dass sie seinen Ruf in einer Weise geschädigt hat, die ihn aus japanischer Sicht zu einer solchen verbalen Attacke BERECHTIGT. Liest man weiter, kommt man auch genau zu diesem Ergebnis. Amélie-san hatte monatelang bei der Arbeit nur Mist gebaut und das ganze Büro musste diese Fehler in wochenlanger Mehrarbeit ausbügeln. Das heißt, innerhalb des Unternehmens Yumimoto stand dieser Vorgesetzte vermutlich mittlerweile in dem Ruf, seine Untergebenen tanzten ihm auf der Nase herum. Und das ist einem Land, in dem man Autoritäten nicht in Frage zu stellen pflegt, logischerweise das Schlimmste, was einem Vorgesetzten überhaupt passieren kann. Und es erklärt, warum es nicht Amélie-san war, die diese verbale Attacke hinnehmen musste, obwohl sie als die Verursacherin der Unruhen diese nach europäischem Verständnis verdient hätte, sondern ihre Vorgesetzte.

»Das ist ja richtig spannend. Und ich habe gedacht, ich sei in dem Land groß geworden und kenne mich aus mit den interkulturellen Unterschieden!«

»So einfach ist das leider nicht. Ich glaube, beide Seiten leiden manchmal sehr darunter. Jeder merkt irgendwie, dass es mit dem gegenseitigen Verstehen hapert, aber woran genau das liegt, das kann man immer nur sehr schwer ermitteln. – Aber nun verstehst du vielleicht, warum ich immer davon rede und davor Angst habe, dass du vielleicht einen Rückkehrer-Kulturschock erleben könntest und dass du darauf gefasst sein sollst.«

»Ja, ich glaube, ich ahne, was mich erwartet. Vermutlich würde ich in einer deutschen Firma als Ja-Sager und Bartstreicher gelten und Antipathien erwecken, die mir in Japan Sympathien eingebracht haben. Aber, du wirst mir das dann schon erklären. Dann lass ich das mit der Kyōiku-mama mal fürs Erste bleiben. Solche Erklärungen gehören garantiert nicht zu ihrem Erziehungsrepertoire«, grinst Elisa.

Es gibt noch sehr viel, was nicht zu ihrem Erziehungsrepertoire gehört, sinniert Anette. Aber es gab einfach auch viele Dinge, die interessierten einen erst, wenn man selbst betroffen war. Zum Beispiel Visumsangelegenheiten. Und die zeigten den meisten Menschen auf der Welt sehr schnell, dass sie nicht wirklich dazu gehörten. Und am Visum teilte sich auch die Migrantenwelt in Migranten erster, zweiter und dritter Klasse. Und ein einmal festgelegter Status änderte sich nur ganz allmählich. Demirkan beschreibt dies sehr treffend. ›Septembertee‹, ab Seite 77: Während für mich, eine türkische Migrantin, die immerhin von der ›Gastarbeitertochter‹ zur ›ausländischen Mitbürgerin‹ aufsteigen durfte, von Anbeginn der Platz am Rand der deutschen Gesellschaft vorgesehen war, de jure und de facto: Zunächst mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis, die anfangs jährlich, später dann alle fünf Jahre verlängert wurde, bis ich schließlich die Erlaubnis bekam, den Antrag auf die unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu stellen. Und dann – endlich nach Abitur und Volljährigkeit und der Mindestdauer von acht Jahren unbefristeter Aufenthaltserlaubnis das Recht auf eine Aufenthaltsberechtigung in Anspruch nehmen durfte – als die ›höchste Verfestigungsstufe des Aufenthalts‹, wie es im Behördendeutsch hieß.

An Japan hatte Anette gute Erinnerungen, aber an die dortigen Ausländerbehörden erst beim zweiten Anlauf. Einer deutschen Freundin war es nach der Heirat mit einem Japaner nämlich ausgesprochen schlecht ergangen. Aus Gründen, die sie wohl niemals in Erfahrung bringen würde, hatte sie bei dem Sachbearbeiter damals den Verdacht erregt, dekasegi zu sein, also nur das Geld scheffeln zu wollen und dazu einen Japaner zu missbrauchen, indem sie ihn heiratete. Als sie schon meinte, alle Schein-Argumente dieses Sachbearbeiters aus dem Raum geschafft zu haben, erklärte er ihr ungerührt, sie müssten ihr Visum trotz allem von derzeit drei Jahren auf ein halbes Jahr kürzen, denn sie und ihr Angetrauter hätten schließlich noch keine Kinder. Das war die Unverschämtheit schlechthin. Gerade in Japan, dem Land, wo uneheliche Kinder auch heute noch wesentlich seltener vorkamen als in Deutschland, wo sie erst 2010 das Recht erhielten, im Familienstammbuch des leiblichen Vaters eingetragen zu werden, wo also ein überaus strenges gesellschaftliches Tabu das Denken bis hin zum Rechtsdenken beherrschte. Stefanie und Katsumi hatten erst am Vortag geheiratet, was aus den Unterlagen eindeutig hervorging. Es wäre also eine Ausnahme von der Regel gewesen, hätten sie bereits ein Kind gehabt. Einer Japanerin hätte er das ganz sicher niemals gesagt. Und Stefanie und ihr Mann arbeiteten keinesfalls in einem unseriösen Business, sondern waren beide Rechtsanwälte.

3 Indirekter Widerspruch und passive Abstrafung

Anette hatte heute frei, ihr erster Ferientag. Ihre Tochter musste noch ein paar Tage länger die Schulbank drücken, dann würde auch sie zu Hause sein. Die Tage bis dahin genoss Anette in vollen Zügen. Schöner als Muttertag, fand sie.

In die idyllische Stille hinein machte sich das Telefon bemerkbar. Düdeldüdeldü. Düdeldüdeldü.

»Hanzmann.«

»Hallo Anette. Hier Nilgün.«

»Was? Gibt’s dich auch noch? Letztens habe ich noch eure Urlaubskarte in der Hand gehabt. Wie war’s denn am Bosporus?«

»Wie immer super. Jeden Abend waren wir an der Promenade und haben kiloweise Sonnenblumenkerne gefuttert. Ein paar für dich mit.«

»Danke! Ich spür’ sie direkt zwischen den Zähnen. Knack, knack, knack und ausgespuckt die Schale. Bis ich den Trick begriffen hatte! Oh, da kommen Erinnerungen auf.«

»Sag mal, stör ich gerade?«

»Nein. Wieso? Hast du was Besonderes auf dem Herzen?«

»Ja, in der Tat. Ihr wart doch jetzt sehr lange in Japan und habt alles noch frisch in Erinnerung, oder?«

»Ja, an ein paar Bahnhöfe in Tokyo kann ich mich noch halbwegs erinnern.«

»Nein, ich will dich nicht auf den Arm nehmen. Ich meine, in dem halben Jahr, seit ihr zurück seid, hat sich Japan doch noch nicht so verändert, oder?«

»Denk mal, dass du mit der Vermutung Recht haben könntest. Aber nun rück schon raus mit der Sprache. Du machst einen ja ganz neugierig.«

»Also, ich hab da eine Freundin, die ist schon länger, ich meine schon ein paar Jahre mit einem Japaner verheiratet. Und nun waren sie gemeinsam hier in Deutschland und alles schien Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Und dann, stell dir vor, lässt Bettina ihren Mann alleine zurück fliegen! Sie hält es dort nicht mehr aus, will jetzt hier bleiben. Einfach so. Knall auf Fall.«

»Doch nicht etwa die Bettina, die mit dir Japanisch studiert hat und sofort den tollen Job ergattert hat?«

»Doch, genau die. Und keiner begreift, was sie da von sich gibt. Die Gründe meine ich, die sie nennt, versteht man einfach nicht. Das klingt alles so unzusammenhängend, so unbegreiflich. Wie aus einer fiktiven Welt, nicht wie das Japan, von dem man immer in der Zeitung liest.«

»Hmmm, Japan ist ja auch nicht unbedingt so, wie es in der Zeitung steht.«

»Ja, schon. Aber Bettina ist überhaupt nicht mehr in der Lage, rational über irgendwelche Begebenheiten zu erzählen. Sie hat ständig Angst, dass sie abgehört werden könnte und ihre Äußerungen dann negativ auf ihren Mann zurückfallen. Und ich dachte, du als Sozioanalytikerin mit Psychologiekenntnissen hättest da vielleicht eine Idee, an wen sie sich wenden könnte.«

»Oh, am besten an keinen Psychologen oder Psychoanalytiker in unseren Breitengraden. Alltagsgeschehen in Japan gehört nicht zu deren Grundausbildung. Da landet sie bestenfalls in der geschlossenen Anstalt.«

»Was? Moment mal! Heißt das, du findest ihre Äußerungen normal?«

»Nun ja, in einem Land, das definitiv sicher sein kann, dass die Westler seine Sitten bislang kaum begriffen haben, geschehen durchaus Dinge, über die man mit Uneingeweihten besser nicht sprechen sollte.«

»Was? Heißt das, du glaubst nicht, dass sie durchgeknallt ist?« Nilgün ist fassungslos. Das war die letzte Reaktion, die sie von ihrer Freundin erwartet hatte.

»Und außerdem haben es schon ganz andere Persönlichkeiten nicht an der Seite eines Japaners ausgehalten, oder umgekehrt. Friedensreich Hundertwasser zum Beispiel nur vier Jahre, und das in zweiter Ehe.«

»Dafür ist er aber auch nur 72 Jahre alt geworden. Hätte er sich von seiner japanischen Frau täglich mit grünem Tee und Misosuppe aus Sojabohnenpaste verwöhnen lassen, wer weiß, vielleicht wäre er dann genauso alt geworden wie der Durchschnittsjapaner in den statistischen Jahrbüchern.«

»Du meinst, solange es sich nicht um Karteileichen handelt, die die Erben produzieren, damit die Rentenzahlungen noch ein paar Jahrzehnte weiter fließen.«

»Anette, du bist wirklich unverbesserlich!«

»Ja, und was deine Freundin angeht, hätte ich da eine Idee«, lässt sich die Gerügte nicht beirren. »Ich analysiere gerade mit meiner Tochter einen Roman aus europäischer Feder, der in Japan spielt, in einem japanischen Unternehmen. Ich könnte mir denken, dass die Analyseergebnisse Bettina und ihrem Mann helfen könnten.«

»Der ist, wie gesagt, gestern wieder zurückgeflogen, will aber unbedingt, dass sie wieder nach Japan kommt. Er kennt da den Chef einer psychiatrischen Abteilung in einem berühmten Krankenhaus.«

»Vergiss es. Da kommt sie nie wieder raus, wenn sie nicht zuvor zumindest ahnt, warum sie ihre Umgebung so wahrnimmt.«

»Du glaubst also nicht, dass sie an Verfolgungswahn leidet?«

»Nein, sie hat nur eine zu gute Beobachtungsgabe und das Problem, dass sie das, was sie wahrnimmt, nicht im Sinne der japanischen Handelnden einordnen kann. Das heißt, wenn sie meint, die Farbe schwarz erkannt zu haben, ihre japanische Umgebung aber behauptet, das sei doch aber weiß, versteht sie nicht, was das soll. Und weil sie Europäerin ist, will sie dann ihre Meinung begründen und verstrickt sich noch viel weiter in das System. Nun ja, und irgendwann macht das Gehirn nicht mehr mit. Dreht sozusagen durch wegen Reizüberflutung. Ist aber leicht zu beheben. Sie braucht halt nur ein paar Erklärungen.«

»Na, die wirst du ihr ja dann wohl geben. Ich sag ihr gleich heute noch Bescheid«, verspricht Nilgün.

Es klingelt und Anette springt aus der Hängematte. Das war ein positiver Aspekt, den sie an ihrer Rückkehr täglich ausmachen konnte. Hauswände, die das Anbringen einer Hängematte nicht zur Profisache machten, die auch Laien nach Belieben mit den größten Bildern dekorieren konnten, ohne Angst haben zu müssen, einen Teil der Wand unwiderruflich zu zerstören oder gar die Statik des gesamten Hauses zu gefährden.

Sie geht zur Tür und öffnet Bettina, die ihr Gesprächsangebot sofort angenommen hatte.

»Heute regnet’s leider. Lass uns in den Wintergarten gehen«, schlägt sie ihrem Gast vor.

Das war auch etwas, das Anette genoss wie nichts auf der Welt. Auch wenn sie keinen Palast gemietet hatten, als sie nach Deutschland zurückgekommen waren, weil sie keine Lust hatte, den ganzen Tag mit Putzen zu verbringen, so hatten sie dennoch im Vergleich zu ihrer Tokyoter Wohnung 20qm mehr Wohnfläche und zudem eine Terrasse, die so geschickt gebaut war, dass sie sich je nach Temperatur in einen Wintergarten umfunktionieren ließ. Der Erbauer muss wohl ziemlich wohlhabend gewesen sein, denn die Glaswände waren in den Boden rund um die Terrasse eingelassen und auch das Dach fuhr man auf Knopfdruck aus. Der heutige Tag war wie geschaffen für dieses Paradies.

»Sitzt du lieber im Schaukelstuhl oder in der Hängematte?«

»Wenn du so fragst, gerne in der Hängematte. So einen Luxus hat man selten.«

»Selbst ist die Frau! Die Aufhängevorrichtung sollte ich mir vielleicht patentieren lassen. Ist doch genial, oder? Und die Hängematten habe ich nach den Vorgaben im japanischen Fernsehen gemacht. Prinzip Makramee und extrem haltbar.«

»Was? Im japanischen Fernsehen zeigen sie, wie man Hängematten selber macht?«

»Warum nicht. Da gibt es genauso viele handwerklich Interessierte wie hier«, wundert sich Anette. »Du warst doch auch bis vor kurzem dort. Hast du solche Sendungen nie gesehen?«

»Eigentlich habe ich nie ferngesehen. Es ist so anstrengend, wenn man nicht alles versteht.«

»Man sollte ja auch nicht den Ehrgeiz haben, vom ersten Tag an alles zu verstehen. Predige ich meinen Studis auch immer. Peu à peu und eines Tages wird dann schon was draus. Die waren immer ganz fassungslos, dass ich an der Uni auch nicht immer alle Scheine auf Anhieb gemacht habe. Frei nach dem Prinzip Erfolg ist ein Gesetz der Serie, und Misserfolge sind die Zwischenergebnisse. Wer weitermacht, kann gar nicht verhindern, dass er irgendwann Erfolg hat.«

»Von wem hast du den Spruch denn?«

»Edison. Thomas Alva Edison. Stand mal vor ein paar Jahren im Harenberg-Kalender. Und ich finde den Spruch einfach genial.«

»Vielleicht sollte ich auch einfach weitermachen. In Japan, meine ich«, sinniert Bettina, plötzlich ganz ernst. »Du weißt schon, wo bei mir der Schuh drückt?«

»Jein. Nur, dass du urplötzlich deinen Mann hast allein zurückfliegen lassen. Und das, obwohl ihr euch immer so gut verstanden habt. Solche Kurzschlussreaktionen deuten natürlich auf eine enorme innere Krise hin. Die muss aber nichts mit der Partnerschaft an sich zu tun haben.«

»Ich glaube, das hat sie in meinem Fall auch nicht. Aber ich halte das Land einfach nicht mehr aus. Das ständige Lächeln, das ich mittlerweile nur noch als falsches Grinsen wahrnehme. Und, wenn ich mit Tohiro darüber sprechen möchte, kommt keine Antwort. Das kostet mich dann unendlich viele Nerven. So eine Art Ohnmachtsgefühl. Ein Ausgeliefertsein sondergleichen.«

»Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe letztens übrigens einen netten Roman geschenkt bekommen, der in einem japanischen Unternehmen in Japan spielt, aber von einer Belgierin geschrieben ist: ›Mit Staunen und Zittern‹. Vielleicht sollten wir anfangs darüber sprechen, bevor wir auf deine konkrete Situation eingehen. Wenn du meine Romaninterpretationen nachvollziehen kannst, wirst du vermutlich deine eigene Situation gleich mit verstehen.«

»Mit Staunen und Zittern?«, wiederholt Bettina. »Von dem hat mir eine japanische Bekannte erzählt. Daraufhin bin ich ins Institut Français in Ichigaya gegangen und habe mir die Originalversion besorgt. Die japanische konnte man ja in jeder Buchhandlung bestellen. Aber damals konnte ich noch nicht so fließend Japanisch lesen. Ich fand das Buch eigentlich ganz witzig. Später habe ich einige Stellen mit der japanischen Übersetzung verglichen. Unter dem Titel ›Osore ononoite‹ war diese 2000 im Sakuhinsha Verlag erschienen. Aber merkwürdigerweise fand ich dieselben Stellen dann überhaupt nicht mehr witzig. Und das, obwohl die Übersetzung an sich gar nicht falsch war. Einmal habe ich versucht, mit einer Japanerin über den witzigen Schreibstil zu sprechen. Die hat mich regelrecht angegiftet. So ein Buch würde sie nie in die Hand nehmen!«

»Klar. Wenn jemand über Deutschland ein Buch in der Art schriebe, wären wir vielleicht auch nicht besonders erbaut, wenn jemand das Buch uneingeschränkt als witzig oder sonst wie ausschließlich unter dem Aspekt der Schadenfreude betrachtete.«

»So habe ich das gar noch nicht gesehen. Diese Japanerin wirkte immer so westlich und kritisch gegenüber ihrem eigenen Land. Alles, was Japanisch ist, findet sie grundsätzlich nicht so gut wie die Sachen, die sie vom Ausland her kennt.«

»Das ist nur Tatemae. Parissa Haghirian nennt es in ihrem Buch ›Understanding Japanese Management Practices‹ 2010 auf Seite 77 schlicht und einfach ›öffentliche Meinung‹. Ist also reines Gesichtwahren. Das funktioniert nach dem Prinzip: Ich sage etwas Negatives über mein Land und erwarte, dass du mir widersprichst und es lobst. Sie selbst kann dir nicht einfach widersprechen und sagen: Ich finde nicht, dass das Ausland besser ist. Haghirian hat das Buch übrigens nicht in Japan drucken lassen, sondern bei Business expert Press.«

»Aber das habe ich doch gar nicht behauptet, dass bei uns alles besser ist.«

»Nein, aber je nachdem, wie du es formulierst, bedeutet es exakt das im Japanischen. Damit wären wir auch schon bei einem sehr wichtigen Thema.«

»Na, jetzt bin ich aber mal gespannt.« Bettina ahnt, dass sie in diesen Sitzungen mehr über Japan lernen würde, als während ihres fast zwanzigjährigen Migrantendaseins dort.

»Die Möglichkeit, direkten Widerspruch zu üben, ist in Japan nur äußerst selten gegeben«, beginnt Anette. »Einem Höhergestellten gegenüber besteht sie so gut wie gar nicht. Dies ist übrigens nicht nur innerhalb der Firmenhierarchie festzustellen, sondern auch im juristischen Bereich und in der Nachbarschaft. Japan ist schließlich eine strikt vertikal strukturierte Gesellschaft, in der immer einer sozial über dem anderen anzusiedeln ist. Und Ausländer sollten zunächst einmal davon ausgehen, dass sie auf der untersten Stufe angesiedelt werden. Und zwar unabhängig von ihrer beruflichen Stellung. Die kann durchaus sehr hoch sein. Dies möchte ich ausdrücklich betonen, weil das etwas ist, das von Ausländern westlicher Prägung in seinen Ausmaßen nicht ausreichend erkannt wird. Und Japan gehört zu den Ländern, denen wir ein demokratisches Rechtssystem und »ordentliche Rechtssprechung«, um mal mit einem juristischen Fachbegriff um mich zu schmeißen, unterstellen. Und von einem solchen Land erwarten wir dann auch, dass es sich an diese Prinzipien hält. Und genau das ist in Japan nicht der Fall. Dort bestehen zwei Rechtssysteme nebeneinander, das traditionelle ungeschriebene und das moderne, vom Westen initiierte schriftliche, das auch die Grundlage bei Gerichtsprozessen bildet.«

»Man hört aber doch immer, dass in Japan kaum prozessiert wird«, wirft Bettina ein.

»Das ist gerade das Problem. Diese beiden Dinge bringen wir Westler fast nie in Verbindung. Das bedeutet, dass gesamtgesellschaftlich gesehen nicht die geschriebenen Gesetze angewendet werden, sondern die tradierten. Und die beruhen auf gänzlich anderen Rechtsprinzipien. Ich spreche in diesem Fall von Rechtsdenken.«

»Hilfe. Du machst mir ja gleich mit den ersten Sätzen total Angst.«

»In der Tat, wer das nicht mitbekommt und mit demokratischen Prinzipien im Kopf in Japan lebt, kann dort nicht glücklich werden. Oder aber er muss sich gänzlich in ein Ausländerghetto zurückziehen.«

»Ja, das habe auch ich letztendlich gemacht. Und darunter leidet aber Tohiro wieder. Er ist nämlich eigentlich ein geselliger Typ.«

»O.K. Du erinnerst dich noch an die Briefaktion gleich zu Beginn des Buches?«

»Ja, wo sie ewig auf ihren Vorgesetzten warten musste und immer für den Papierkorb arbeitete.«

»Genau. Das war nur reine Beschäftigungstherapie, bis die für sie Zuständige Zeit hatte. Nach der Briefaktion nun hatte Amélie-san keine konkrete Aufgabe mehr. Von ihrer Vorgesetzten bekam sie deshalb einige Dokumente zu lesen, unter anderem durchaus als vertraulich zu betrachtende Firmendokumente. Davon verstand sie laut Romanhandlung nur die Mitarbeiter-Liste, die sie samt Geburtsdaten etc. auswendig lernte.«

»Ja, und was soll das mit der Liste?«

»Als sie diese erhält, lässt Amélie-san eine wichtige Chance verstreichen. Hier hätte sie fragen müssen. Denn auch wenn oben genannter Herr Saito ihre Fragen mit einem Grunzen abwies, von ihrer direkten Vorgesetzten schreibt sie dies nicht. Es scheint also, als hätte sie diese gar nicht erst versucht zu fragen. Und dieses Nicht-Fragen könnte von Fubuki-san, so heißt ihre Vorgesetzte, durchaus als mangelndes Interesse Amélie-sans am Firmengeschehen aufgefasst worden sein. Schließlich hatte sie ihr die Mitarbeiterliste anvertraut.«

»O.K. Und Amélie-san behauptet hingegen, man habe ihr keinerlei Aufgabe übertragen bis auf das Tee-Einschenken. Aber diese Aufgabe erfüllt sie doch gut. Wenn sie sich die Trink-Gewohnheiten aller Mitarbeiter merkt und jeder pünktlich seinen Tee oder Kaffee in der gewünschten Form bekommt, ist das doch etwas Positives, oder?«

»Ja, soweit verhält sie sich richtig. Doch als eines Tages eine japanische Delegation einer befreundeten Firma Yumimoto einen Besuch abstattet und Amélie-san Kaffee servieren soll, begeht sie ihren nächsten Fehler. Leider beschreibt Amélie-san hier nicht konkret, wie sie ihn serviert hat. Doch da sie zum ersten Mal offen mit Herrn Saito, dem Vorgesetzten ihrer direkten Vorgesetzten, aneinandergerät, muss sie einen ziemlich schwerwiegenden Fehler begangen haben. Dieser hatte nämlich von seinem Vorgesetzten einen Rüffel wegen Améliesans Verhalten beim Kaffee-Servieren erhalten. Amélie-san gegenüber behauptet Herr Saito, sie habe die Delegation verstimmt, weil sie sich erdreistet habe, Japanisch zu sprechen, statt Englisch. Eine Weiße habe nicht Japanisch zu sprechen. Nachdem sie sich ein Wortgefecht nach westlicher Art geliefert haben, schleuderte Herr Saito der Belgierin den Satz: Gehorchen kann man immer. Das muss auch in westliche Gehirne noch hineingehen entgegen.

Zunächst einmal ist anzumerken, dass die Unterteilung in westliche und japanische Gehirne mir persönlich in meiner gesamten Zeit in Japan noch in keiner Form begegnet ist. Nicht ein einziges Mal! Auch habe ich nie von einem anderen Ausländer gehört, dass ein Japaner sich derart geäußert hätte. Es gibt also zu denken, wenn Amélie-san wiederholt solche Streitgespräche darstellt. Und das macht sie an unzähligen weiteren Stellen ebenfalls.«

»Und wie ist das mit dem Verbot, fortan die japanische Sprache zu verwenden?«, will Bettina ebenfalls wissen.

»Solche oder ähnliche Anweisungen erfolgen gegenüber Japanisch sprechenden Ausländern immer dann, wenn der- oder diejenige noch einen weiten Weg bis zur Perfektion in dieser schwierigen Sprache vor sich hat. Etwas deutlicher: Solange ein japanischer Chef Angst haben muss, dass der Ausländer bei seinen Sprachversuchen wichtige Geschäftspartner ungewollt beleidigt und damit womöglich vergrault, hat er ein berechtigtes Interesse daran, dass diese Ausländer nicht Japanisch sprechen. Erschwerend kommt hinzu, dass Japanerinnen beim Tee- oder Kaffee-Einschenken eigentlich überhaupt nicht sprechen, maximal ein leises dōzo, ein bitte sehr, hauchen. Fast unsichtbar erscheinen sie, so unauffällig und leise wird die Erfrischung vor den Gast auf den Tisch gestellt. Die Anwendung irgendwelcher erlesensten Höflichkeitsfloskeln an sich, wie auf Seite 15 beschrieben, ist somit bereits eine Besonderheit Amélie-sans, die sicherlich mit zu der Entscheidung von Firmenseite, ihr das Japanisch-Sprechen zu verbieten, beigetragen hat. Wenn sie dann womöglich noch die Tasse mit hörbarem Laut auf die Tischplatte gestellt haben sollte, ist klar, dass von oben ein Donnergrollen kommt.«

»Stimmt. Japanerinnen machen alles immer so leise, dass es schon fast unheimlich ist.«