Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

Lorsque l'on parle de Tueur en série, on imagine généralement un être froid, méthodique, au regard acerbe, un psychopathe au passé trouble qu'il serait urgent d'enfermer. Mais en êtes-vous certain? Et si demain, par un tragique concours de circonstances, le tueur en série c'était vous, comment analyseriez-vous la chose? Croyez-moi, il ne faut jamais dire jamais. En partant d'un banal fait divers, l'auteur nous invite à nous immiscer dans la tête d'un tueur en série. Ses choix, ses doutes, ses pulsions... tout est passé au crible. Un thriller psychologique qui nous entraine avec frénésie aux six coins de notre bel hexagone.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Déjà Parus :

J'ai enfin reçu de mes nouvelles

Sauvons la Télé… ou pas ?

À Paraître :

Pataphysique et pataquès

Courriel : [email protected]

Pour en savoir plus sur l'auteur

Site internet : ericmarie.wix

A force d'être juste,

on est souvent coupable.

Pierre Corneille

TABLE

Tautologie

Apostat

Tout tombe à pic...

Dénouement et bonnes résolutions

Confirmation : la merde, ça flotte !

Advienne que pourra

Serment d'hypocrite

Une empreinte indélébile

Tel est pris qui croyait prendre

Un chien de ma chienne

Auto satisfaction

Missive, mi-raisin

Bungalow n°5, me revoilà

Ego ti absolvo

Fin du chapitre

Virée Viroise

Mariage et déraisons

La faim justifie les moyens

Charivari

Le début du reste de ma vie

L'ami d'Aïssatou

L'ultime croisade

Elle fait mes rides

Point final

Chapitre 1

Tautologie

Mon nom est Laurent Caseneuve et Dieu merci il n'évoquera rien pour vous, j'en suis certain ou presque.

S'il avait dû en être autrement, j'aurais sans nul doute marqué les esprits, il y a quelques années, en faisant les unes de la presse écrite et les choux gras des hebdomadaires moribonds. On aurait accolé à mon patronyme des propos orduriers, gourmandises des journaux serviles et des torchons infâmes, avides de sensationnels, de douleurs et de drames.

J'aurais accaparé la couverture des magazines et ma gueule se serait délitée sous des centaines de doigts de névropathes qui hantent les salles d'attente des spécialistes et autres esculapes. J'aurais envahi les télés populacières — à la botte de quelques financiers obscènes — qui ne vantent plus que le médiocre et le vulgaire et tartinent notre pain quotidien d'une bouillie infâme et pour le moins indigeste. Les taux d'audience auraient bondi sans conteste, grâce aux troupeaux de ces bêlants fascinés.

J'aurais aussi occupé la toile, car on n'échappe pas au progrès, toile trop souvent enflammée et outrancière, mais qui se bat avec acharnement pour rester libre, et contre vents et marais, dans un microcosme de vieillards séniles bloqués corps et âme dans les méandres d'un 20e siècle qui a dupliqué leur fortune faisant d'eux des Crésus de pacotille. De réseaux sociaux en réseaux sociaux, de copier-coller en téléchargements, mon nom aurait parcouru cent fois le monde, pour devenir avec l'oubli, car tout va si vite : un lien mort dans une mémoire vive.

J'aurais servi d’ivraie aux piliers de comptoirs entre éructations sonores et nouvelles du temps, entre un horoscope chagrin et ce putain de chômage.

« Allez patron remets la mienne ! »

J'aurai été utile, sorte de tronc commun, au mécréant désabusé aussi bien qu'à la venimeuse bigote, chacun y trouvant son compte, son défouloir, sa catharsis ou son vomi.

Certains réalisateurs peu scrupuleux se seraient emparés de mon histoire, faisant fi des droits à l'image, avec ou sans mon approbation, ils auraient décortiqué ma vie et expliqué mes actes. Des films imbéciles auraient grimé les écrans, se foutant bien du réel, des spectateurs et des trames — pourvu qu'on ait l'ivresse du succès et des palmes... Ah les palmes !

Le psychanalyste expert des plateaux de télé, vous aurez expliqué, avec un pédantisme à peine voilé, que je ne suis pas responsable de mes actes et qu'il faut m'enfermer dans le plus sombre des donjons d'aliénés afin de m'amender à grand renfort de camisoles chimiques.

Le commissaire de police Duchnoc, un autre expert, m'aurait quant à lui affublé du costume de « Tueur en Série » — « Serial Killer », ça fait plus branché et donne de la prestance. Il se serait félicité pour mon arrestation, les ministres se seraient félicités, le président se serait félicité...

Sans en contrôler les mouvements, j'aurai soulevé de nombreux détracteurs, la peine de mort aurait refait débat et on aurait hurlé à hue et à dia. À chaque fait-divers extraordinaire, le spectre de la guillotine chatouille l'esprit torve d'innombrables personnes. Des relents de monarchie trop tôt étêtée peut-être ?

Mais des fanatiques m'auraient approuvé aussi, car je suis un apologiste de la vengeance, comme un dernier recours, un corollaire de l'impuissance de l'appareil judiciaire empêtré dans des tonnes de procédures et articles où il se noie peu à peu. Parmi les déçus, les floués, les trahis par un laxisme complaisamment ordurier, les victimes tordues par l'irréparable, j'aurai trouvé des adeptes pour rallier ma cause. Je ne les aurais pas encouragés ni désavoués, je ne revendique rien pour les autres.

Enfin, je me dois de rajouter que je ne suis pas un de ces illuminés qui se voit investi d'une mission divine, et accomplit des actes répréhensibles qui ne sont pas de son fait. 1,4 milliard de personnes dont le souci quotidien est de savoir si quelque chose va bien pouvoir garnir leur assiette — 16 000 enfants qui meurent chaque jour face à cette assiette vide — une femme violée toutes les 80 secondes — des hommes torturés dans des prisons aux quatre coins du monde, actes légitimés par des démocraties corrompues et bedonnantes — des maladies incurables, mais tellement lucratives — les animaux petits ou gros qu'on vend ou qu'on extermine...

Non ! Non ! Je laisse à ce Dieu-là, le soin de poursuivre seul, son œuvre éblouissante et aux hommes clairvoyants de s'agenouiller bien bas, face contre terre, saluant comme il se doit une telle réussite. Irrémédiablement, nos préoccupations ne sont pas les mêmes.

Heureusement, tous ces possibles n'ont jamais existé, ils demeureront une pure fiction, et si je suis bel et bien un tueur en série, je reste un inconnu, un quidam, un tartempion, un X ...

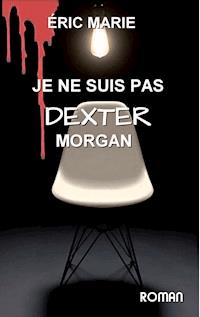

Aucun risque que l'on me confonde avec ce fantasmagorique, mais attachant héros de série que l'on nomme : DEXTER Morgan.

Oh non, je ne suis pas Dexter Morgan, tant s'en faut ! Mais, si le cœur vous en dit, je peux peut-être essayer de vous raconter mon histoire. Une tranche de vie qui n'a pas été pire qu'une autre, chacun cache je crois, un cadavre dans son placard ??? Et bien, disons que moi, j'ai un très grand placard !

Chapitre 2

Apostat

Je suis mort, il y a vingt ans presque jour pour jour. Paradoxalement, c'est à cette date que commence mon récit.

J'avais alors 29 ans, un travail convenable dans l'enseignement qui m'assurait des revenus confortables, aucun souci de santé et marié à une femme admirable.

Si je vous dis qu'elle était belle, intelligente, aimante et de surcroît riche... Vous ne me croirez pas, et pourtant tout ceci n'est que pure vérité.

Documentaliste, son érudition n'avait d'égal que son ouverture d'esprit et son sens de l'humour. Curieuse de tout, elle avait l'art de parler aux autres et surtout de les écouter.

Moi, électron libre à tendances égocentriques, j'avais été littéralement happé par sa force d'attraction. Ce petit bout de femme, de 1,58 m à peine, était une étoile. Nombreux furent ceux qui gravitèrent autour d'elle, j'eus la chance d’être le plus proche de ses admirateurs circumstellaires.

Ses parents possédaient, ce que l'on aurait qualifiait naguère, de « belle fortune » qui alimentait généreusement les comptes bancaires de ma dulcinée. En fait, une partie de son héritage était déjà placé sur un compte commun à l'étranger. Son père qui avait réussi dans le « business» était tout sauf un imbécile, il n'avait aucune confiance dans la fiscalité des états, autres que les paradis fiscaux. Il abhorrait les percepteurs, les notaires, les banquiers, les assureurs et autres parasites qui venaient fouiner dans ses affaires et lorgnaient avidement son pécule.

Pour ma part, je ne me suis jamais intéressé à l'argent, mais attention je ne le considère pas comme superfétatoire, bien au contraire, on lui accorde trop de pouvoir, voilà tout. L'argent ne m'intéresse pas, car j'ai eu l'immense privilège de ne jamais en manquer. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Sans cet argent, manne providentielle qui me vint de mes beaux-parents, j'aurais dû organiser ma vie différemment. Trop de poids sur les épaules ralentit la course et vous fait dévier bien souvent de votre trajectoire. À l'abri du besoin, je pus me consacrer entièrement à ma tâche.

Entendons nous bien, je n'ai jamais roulé sur l'or, ne me suis pas rassasié de grives pas plus que de merles. Mes dépenses sont toujours réduites à l'essentiel, mon quotidien est simple et je me contente de peu. Le superflu et les modes outrancières m'emmerdent profondément ainsi que ceux qui les colportent. J'ai connu le travail aussi, pléthores de « petits boulots », mais pendant de courtes périodes. Le vrai pouvoir de l'argent, c'est la liberté qu'il accorde. Chaque billet, chaque piécette vous donnent la liberté d’être celui ou celle que vous désirez – mais il vous donne aussi le choix d’être quelqu'un d'autre. D'endosser d'autres costumes plus colorés, souvent moins étriqués. Si vous n’êtes pas anachorète ou membre d'un peuple bantou d'Afrique australe, vous ne pouvez ignorer l'argent.

Nous filions donc ma jolie gazelle brune et moi, ce qu'il est convenu d'appeler : le parfait Amour. Nous entamions les années 90 sur les chapeaux de roues, un avenir serein déjà tout tracé. Nous envisagions d'avoir des enfants, peut-être le premier était-il déjà en route ? Fonder une famille, lorsque le contexte est particulièrement favorable, me semble une des plus belles choses de l'existence.

Cet album de belles images se referma irrémédiablement, un petit matin de février vers 8 h 35, constat de la police et de quelques témoins. Le ciel crasseux bavait une brume blanche, une légère vapeur diaphane qui rendait la visibilité quasi nulle — un camion de type semi-remorque chargé de blocs de béton amorça la courbe du rond-point avec difficulté – il fit un écart malencontreux pour éviter le trottoir mettant à rude épreuve le chargement déjà cahotant — la force centrifuge intervenant alors qu'on ne lui demandait rien, les sangles qui harnachaient les tubes bringuebalés cédèrent. — Le premier tube de plusieurs tonnes décida de prendre la poudre d'escampette, suivi de près par son comparse. Le fugueur de tête roula sur quelques mètres avant de se coucher sur le bas côté dans un ruisseau opportun — le deuxième plus facétieux décida d'une autre trajectoire. En face, roulant au pas, arrivait ma chère et tendre dans sa petite voiture.

De l'avis de tous, la chose ignominieuse ne dura qu'un instant. Une seconde à peine, et le mastodonte de plusieurs tonnes vint finir son échappée belle sur la petite Clio, l’aplatissant comme une pâte à tarte sous le rouleau d'une main experte. L'impossible, l'inenvisageable, l'impensable, l'atroce, l'insoutenable, une intolérable déjection de l'enfer venait de se produire dans un gémissement de tôle à faire tomber les dents.

Je maudis ce jour, je maudis ces heures, je maudis les camions, je maudis les tuyaux, les ronds-points et la planète entière.

Ce jour-là, j'étais couché confortablement dans mon lit, faisant une parodie de grasse matinée, laissant traîner les heures, la météo n'était pas engageante et je ne commençais mon travail qu'à 14 h. Nous nous étions amusés de la situation juste avant son départ, me traitant de fainéant et moi lui jetant un oreiller à la face pour l'expulser de la chambre. C'est la dernière, l'ultime image que je garde d'elle. Son sourire de Madone enluminait ma vie et l'on venait d'éteindre la lumière. Décrire la souffrance est vain. Lorsqu'on souffre, on est seul, si seul que toute compassion en devient presque obscène voire offensante.

Je restai prostré plusieurs jours dans la pénombre affable. Anéanti, serait d'ailleurs plus juste. Je ne pus m'occuper d'aucune de ces conventions sociales qui entourent la mort. J'en étais incapable. Moi par exemple, je voudrais reposer sous un vieux chêne, loin des regards et loin du bruit... mais je m'égare. Aux yeux de certains, je pus passer pour un lâche, une mauviette, un moins que rien... alors que j'étais tout simplement amorphe, apathique. Mais je n'ai de compte à rendre à personne. Pour moi, l'air était devenu irrespirable. Chacun devrait agir selon son cœur et rester sourd aux murmures, en accord avec son moi profond. Entre conventions sociales, mascarades et mercantilisme, les frontières sont trop ténues à mon goût et attisent ma méfiance voire ma défiance. Ma douce partageait cet avis, même si elle était plus nuancée dans ses propos et ses agissements. Dans notre cercle d'amis, je passais souvent pour le manichéen de service. J'assumais ce rôle sans trop rechigner. J'ai toujours eu du mal avec la vision en demi-teinte.

L'accident, car c'est ainsi qu'il fut qualifiait, fit la couverture du journal local, pour son coté insolite, je présume. Ce n'est pas tous les jours qu'une carcasse de voiture accidentée rivalise d'audace avec une compression de César. Après les « oh, lala ! », et les « oh mon Dieu » de rigueur, on en oubliait presque que la voiture avait une conductrice. On en oubliait presque ma Gwendoline. On grave l'anecdote dans un coin de sa caboche pour pouvoir la resservir plus tard aux collègues de bureau, de bar, de chambrée, de trottoir ou sur l'oreiller… Puis on tourne la page du colporteur et :

« Oh ce soir, y'a : P.S.G – O.M ! Putain, ça va chauffer ! On commandera des pizzas.»

Reset – au suivant. La commisération a ses limites.

Mais, je suis injuste avec la presse. Lorsque le journaliste est honnête envers ses lecteurs et digne de sa fonction, un article documenté peut receler une mine de détails et éclairer les faits sous un nouveau jour, un nouvel angle. C'est ainsi que j'appris que le conducteur du poids lourd, un certain Bernard Faget, possédait un des tout premiers téléphones portables en service en France. Pour l'époque, un bijou de technologie. Grand comme une chaussure taille 44, pesant le poids d'une citrouille et aussi pratique qu'un cure-dent pour monter les blancs en neige, ce monsieur triturait avidement les boutons de son nouveau joujou lors de l'accident.

Le jour du procès, car monsieur Faget fut entendu par les juges, ce monsieur donc, nia tout en bloc malgré deux témoins qui avaient juré l'avoir vu avec une Basket collée à son oreille.

L'avocat de l'outrecuidant n'eut aucune difficulté à ridiculiser les deux témoins qui ne pouvaient pas être affirmatifs, alors que d'après leurs propres dires, la visibilité était quasi nulle. L'un d'eux, une mamie portait même des lunettes, ce qui fit beaucoup rire certains simples d'esprit dans l'assistance. Alors que je l'observais, je surpris un léger sourire sur la face du routier. Le rictus me malaxa les intestins et insinua un doute qui au fil du temps se fit grandissant .

Quel beau métier que celui d'avocat. Rendre la vérité opaque, cultiver l’ambiguïté sous un millefeuille d'articles, s'engouffrer dans les vices de procédures, agiter des jurisprudences iniques, ridiculiser les gens de peu de mots...

Ce jour-là, je quittai le palais de justice avec un goût amer dans la bouche. Je pensais à ma Gwendoline, peut-être morte à cause d'un non-sens et d'un gros con conséquent. Une certitude pourtant, même si Faget avait honteusement menti, il n'encourait aucune peine, car à cette époque ni loi, ni décret ne venait encadrer l'utilisation de ce qui deviendrait bientôt la prolongation de notre bras, j'ai cité bien évidemment, messieurs les jurés : Le Téléphone portable, L'IPad, le Mobile, la tablette...

Ma vie prit alors un tournant inattendu. Je ne dormais presque plus, mes nuits étaient parsemées de cauchemars et de doutes. Pour apaiser ma conscience, je me devais de connaître la vérité, tout du moins d'en deviner la couleur. Je me mis donc à la recherche de Faget afin de jauger l'homme et essayer d'éclipser mon ressentiment, édulcorer le fiel qui me brûlait la bouche.

Le retrouver fut un jeu d'enfant. Le bougre officiait toujours pour la même boite d'où il ne fut réellement absent que quelques jours. Je sus bien plus tard que pour son patron, un accident par-ci par-là était inévitable et Gwendo faisait partie des statistiques et des pertes acceptables de la profession. Comme un maçon portugais qui tombe d'un échafaudage, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs... Pour le miii-taire, on parle des traditionnels dommages collatéraux. Je ne partage aucunement cette ineptie. Je conchie copieusement le cynique qui se drape de chiffres pernicieux pour parler sur un ton suave de la mort chez les autres. Ma douce, ma belle n'était pas une statistique et encore moins une perte acceptable.

La chance sembla me sourire, je croisai Faget alors qu'il quittait son lieu de chargement. Je commençai ma filature et compris rapidement que ce monsieur avait une conduite plus qu'approximative. Il zigzaguait trop pour une personne sobre et semblait ignorer les distances de sécurité. De plus je pouvais le voir dans le rétroviseur, gesticuler comme pour vendre un étal de poiscailles un samedi sur le marché. Si je vous dis que l'animal fumait des gitanes sans filtres, vous serez en droit de vous demander : avec quelle main encore disponible pouvait-il bien agripper l'immense volant de son gros cul ???

Très bonne remarque que je me fis illico. Ma colère latente commençait à prendre ses aises. Il était temps de rencontrer l'énergumène interlope, yeux dans les yeux.

Quelque part, je ne fus pas déçu. Je pressentais l'abjection et je trouvai la complaisance bardée d'une connerie incommensurable. On a beau savoir que le con est partout chez lui, comme la misère au demeurant, on est souvent effrayé lorsqu'il vous fait face. La peur incoercible du vide sans doute.

Lorsqu'il parqua son camion, je laissais mon véhicule quelques mètres plus avant afin de le rejoindre. Alors que j'avançai vers lui, Faget me reconnut aussitôt et fut immédiatement sur ses gardes. Je n'eus pas le loisir d'ouvrir la bouche et d'exposer les raisons de ma présence. Le coq monté sur ses ergots entama les hostilités dare-dare.

« Qu'est-ce que tu viens fouiner là ? Tu crois que je t'ai pas reconnu !

– Je voudrais discuter avec vous si...

– Casse-toi ! J'ai rien à te dire. J'ai tout raconté au juge. C'est fini ! On tourne la page blaireau... Et puis, qu'est-ce que tu viens m'emmerder sur mon lieu de travail ?

– Non, mais ça m'aiderait si...

– Putain, mais barre-toi ! T'es aussi taré que ta femme...

– Pardon ?

– Tu veux que j'te défonce toi aussi ?

– Qu'est-ce que tu dis sous-merde ?

– Viens enculé, je vais te démonter la tête, je vais te la mettre au carré. On va plus te reconnaître comme ta pétasse... »

Inutile de préciser que, comme la plupart des personnes douées de raison, je ne m'étais jamais battu. C'était une éventualité totalement absurde qui vint heurter ma réalité lorsque je pris un bon coup de poing dans le pif qui me fit basculer cul par-dessus tête. Le sang gicla de ma narine gauche comme pour réguler un trop-plein de pression et la haine me remit sur pied comme un coup de fouet cinglant. Laissez-moi vous dire que dans ces moments-là, personne ne pense à tendre l'autre joue, ôtez-vous cette idée saugrenue de la cervelle. Même un poireau blet ou un concentré de tomates arriveraient à entrer en ébullition.

S'en suivit une bagarre de charretiers, tantôt debout, cognant et hurlant, tantôt roulant à terre et gémissant des propos orduriers, les muscles secoués de tremblements, le souffle rauque, une pointe de flèche dans le cœur, la nausée et les sanglots se disputant vivement la primeur de la scène à venir.

En dépit de la fureur qui m'animait, je dus mon salut à trois chauffeurs qui alertés par les cris, vinrent nous séparer. Ils m’évitèrent sans nul doute un séjour fort déplaisant à l’hôpital. Je dus me contenter d'une côte fêlée et d'une dent abîmée. La haine ne suffit pas dans l'instant présent lorsqu'on affronte un adversaire aguerri. On subit et on pleure de rage, maudissant une inexpérience incapacitante en escomptant des gestes ou des postures qui ne viendront pas. Donner des coups et encore moins en recevoir, ne s'improvise aucunement. Il me reste une jolie cicatrice sous la pommette gauche qui me rappelle que la vengeance est un plat qui ne se mange que froid. Le quidam qui n'a connu que les combats virtuels sur des consoles de jeux, le cul bien calé sur les coussins moelleux du canapé du salon ne peut espérer au mieux, qu'une bonne branlée.

Submergé par la colère, je décidai donc d'agir autrement. Je regagnai mon véhicule en titubant, avec la certitude que ce salopard ne perdait rien pour attendre. Je quittai les lieux la queue entre les jambes sous les rires acrimonieux de l'assistance. Impossible de mettre la main sur ces putains de mouchoirs en papier, faudrait que je pense à leur intenter un procès pour non-assistance à personne en danger. Mon sang se dispersant allègrement sur le tapis, le volant et ma chemise déchirée : je démarrai en trombe.

Dès les premiers hectomètres, je fus repris de tremblements et me remis à sangloter. Les mots qui étaient sortis de la bouche de Faget - forme d'émonctoire puant – durant notre corps à corps, me suppliciaient. Il avait évoqué en des termes orduriers, le fait qu'il était bel et bien au téléphone le jour du drame. Plus exactement, il réglait la sonnerie.

« Et alors ! Ça te pose un problème ? » avait-il vomi.

Il avait qualifié ma Gwendoline de « pute qui aurait dû se trouver ailleurs, de pétasse qui méritait son sort », ajoutant, « les femmes sont toutes des dangers au volant. »

Inutile d'épiloguer, ma décision était prise, une résolution irrévocable : ce pourceau devait mourir.

Chapitre 3

Tout tombe à pic... à qui sait attendre.

Tuer une personne, la supprimer, l'éliminer et dans le cas de Faget, rendre le monde plus respirable est chose affreusement compliquée. Mis à part, bien sûr, si l'on veut moisir en prison avec une récurrente appréhension d'utiliser les douches, mais après tout, chacun est libre de ses choix. La vengeance n'est pas une affaire d'amateurs, et même si je l'ignorais encore, j'allais y consacrer une grande partie des années à venir.

Quelques jours donc, après m'être fait rosser, je repris mes filatures afin de m'instruire sur les us et coutumes de notre cher pourri. Rien de bien folichon ne vint me surprendre. Il fréquentait assidûment un cercle littéraire, se rendait régulièrement à l'église paroissiale, donnait de son temps à une association caritative...

Non ! Non ! Bien entendu, que non ! Un soir sur deux, il fréquentait, je vous le donne en mille :

le « Bar des Sports ».

Gagnant sur deux tableaux :

1 — Pilier de bar, la semaine.

2 — Supporter du club de foot local, le week-end.

Sans conteste, je suis persuadé que cela vous rend le personnage éminemment plus sympathique. Mais loin de moi, les préjugés. Mais bon, si je rajoute que cet homoncule avait la main leste certains soirs de beuverie et qu'il ne négligeait pas d'assener une bonne trempe à ses partenaires féminines de passages, histoire de leur montrer à ces morues :

« Qui c'est t'y l'homme ? Hein ? Hahaaaa...»

Putain ! Heureusement, il n'avait pas de chien. Pôv. Bête ! Avec le recul, le personnage laisse songeur. L'archétype du Connard. Là la lie.

Mais, je m'égare. Nous étions vendredi, les mièvres infos de 21 heures venaient de faire place à des mugissements plaintifs d'un pseudo chanteur à la noix qui semblait assimiler le chant à la castration d'un bouc. Difficile de nier toutefois que l'ampleur de son talent équivalait à l'ampleur de sa voix. Je mis un coup de poing dans la radio pour mettre un terme à la maltraitance et fit vaciller les boutons qui se réfugièrent sous le fauteuil. Près de trois heures que j'étais en planque devant le bar des sports (sans aucune préméditation en tête) et toujours pas de Faget. Excédé, affamé, les fesses en compote, j'étais prêt à regagner mes pénates lorsque le bougre daigna enfin montrer le bout de son museau pastisé. Malgré la pénombre qui couvrait le parking, je n'eus pas trop de mal à deviner que notre homme se dirigeait d'un pas incertain vers les arbres afin de soulager l'outre qui lui servait de vessie.

Avant d'aller plus loin – pour la bonne compréhension de l'action future - il me faut maintenant vous situer la scène et l'emblématique « Bar des Sports ».

Le boui-boui est planté sur la grand-rue, à la sortie du village. Il flanque la boucherie-charcuterie qui ferme ses portes à 13h et le coiffeur pour hommes qui n'ouvre que pour parfaire quelques raies. Autant dire jamais, hormis les veilles de mariages et de premières communions. La bâtisse peu fringante est chichement éclairée afin d'occulter la crasse et la poussière qui ont colonisé les tables et les banquettes en cuir, anciennement rouges. Le zinc est pourtant accueillant et les « boit-sans-soif » s'y bousculent presque chaque jour. On lève le coude, on rote, on pète, on parle fort et de manière inextinguible, de sports, car c'est le bar des sports.

Un grand parking en terre jouxte les commerces. Il est plongé dans le noir total dès que la nuit tombe. Dans le fond trône une rangée d'arbres derrière laquelle j'ai rangé mon véhicule. Enfin, la particularité de l'endroit, c'est qu'il surplombe la voie ferrée d'une bonne trentaine de mètres. En effet, le bar se trouve dans la partie haute de la ville, la gare et les voies se situant en contrebas. Le coin est réputé dangereux, les accidents n'y sont pas rares, mais les autochtones ont l'habitude de proférer de façon sarcastique que c'est seulement un piège à cons pour les touristes et les supporters du P.S.G. Voilà, le décor est planté.

Je distinguais Faget assez nettement maintenant. Il s'approchait tant bien que mal des arbres et du fossé abrupt afin de répandre son urine corrosive, loin en bas sur les travées. La face hilare, enturbanné par les vapeurs d'alcool, il soliloquait. Arrivé tout au bord, il rit grassement, car sa braguette résistait et il eut du mal à sortir son précieux barda. Et alors qu'il tenait enfin la chose en main, se soulageant copieusement, je le vis sortir son téléphone...

Mon sang ne fit qu'un tour, je devins comme fou, je bondis littéralement de la voiture – Faget n'était qu'à quelques enjambées – je courus vers lui, que dis-je ? Je volai. Hermétique à tous corps étrangers au sien, il ne m'entendit pas venir. Alors, contre toute attente, je le heurtai violemment dans le dos avec une force que je ne me connaissais point. Le petit bonhomme fut propulsé dans les airs comme un pantin désarticulé. Je le vis disparaître dans le vide, sans bruit, juste un choc sourd et mou pour clore le voyage. Stupéfait par la soudaineté de l'assaut, le porc n'eut même pas le réflexe de couiner pendant la chute, prémisses d'une descente aux enfers.

Je me retournai alors comme une bête aux abois, les yeux hagards pour constater que j'étais seul, tout seul, les étoiles seraient les témoins uniques de mon débordement. Sans plus attendre, je regagnai mon vieux break et démarrai tous feux éteints. Pour ne pas attirer l'attention, je décidai de rouler au pas.

J'attendis patiemment d'avoir franchi les derniers réverbères pour allumer les phares et prendre un peu de vitesse. Tous mes membres étaient secoués de tremblements et j'eus du mal à amadouer les pédales. Le souffle court, j'ouvris les vitres. Le vent frais fouettant mes joues brûlantes, peu à peu je retrouvai mon calme. Monta alors en moi une sensation de plénitude et d'extase que je n'avais pas connue depuis des lustres et qui me deviendrait familière. Aucune peur, aucune honte, nulle repentance, mais un sentiment de parachèvement qui me libérait du bâillon qui obstruait ma gorge. Une bouffée d'endorphine peut-être? Impavide, je pensai à ma Gwendoline, petit bout de femme... Je fus rattrapé par mes sanglots.

Si mes pensées demeuraient claires, mon estomac ne goutait pas la même satisfaction et je dus stopper en urgence mon véhicule pour rendre tripes et boyaux. Une bile âcre, trop longtemps contenue, se déversa par courtes saccades sur l'herbe humide. Plusieurs minutes s'égrainèrent avant que les contractions ne s'espacent peu à peu. Je repris mon souffle et mon corps enfin libéré, je fis demi-tour. Vidé, comme après un massage thérapeutique, je rentrai chez moi.

Le chemin de retour fut ponctué par d'incalculables bâillements. Je semblai me rabibocher avec le sommeil, cet ingrat qui boudait ma petite personne depuis si longtemps. Ah ! Dormir… dormir.

Chapitre 4

Dénouement et bonnes résolutions

Je crois avoir roupillé deux jours. Un long repos, sans cauchemars ni rêves, entrecoupé de nombreuses pauses pour casser la croûte, bouffer, becter, boustifailler, mais surtout réhabiliter, remettre à neuf ce corps que j'avais négligé trop longtemps et qui criait au scandale. Dorénavant je m'engageais (craché/juré), à être plus précautionneux, plus attentif. Fini les coups d'assommoir, les jeûnes à répétitions, les repas sur le pouce et les nuits sans sommeil à se morfondre. Qui veut voyager loin... et justement, je ressentais comme des fourmis dans les jambes.

J'avais donc mis à sac mon garde-manger. Tout y était passé ! Du pâté en croûte, au cassoulet en boite, en passant par le pain rassis et les yaourts périmés... Une véritable razzia pour pillard unique.

Après une douche interminable et un coup de débroussailleuse sur le buisson rebelle qui me recouvrait une partie du visage, il fallut me résoudre à sortir. Non que la perspective de mettre le nez dehors, par ce temps pluvieux, m'enchantait tout particulièrement, mais vous vous doutez bien qu'il me fallait aller à la pêche aux nouvelles. Si les gendarmes me sautaient sur le râble dès mon premier pas dehors, c'est que je pouvais faire une croix sur mes projets pour les vingt prochaines années.

Heureusement pour moi, il n'en fut rien. Pas de fourgons de gendarmerie, aucune présence policière autre que les municipaux, pas de G.I.G.N, N.C.I.S et autres experts faisant figure d'illusionnistes.

J'appris par le journal local qu'un tragique accident avait eu lieu sur le parking du Bar des Sports. Un certain Bruno Faget avait trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi... Bla-bla-bla... et que d'après de nombreux témoins – comprenez les autres piliers de bar – notre homme avait certainement quitté les lieux, bourré comme un cochon dipsomane, mais que personne n'avait remarqué son absence vu qu'ils naviguaient de concert sur un autre plan de conscience entre la troposphère et la mésosphère. Loués soient les pochtrons pour leur profonde incurie.

Observations très judicieuses du journaliste, corroborées par le Colonel Robert - détaché pour l'enquête - qui confirmait avec certitude la thèse de l'accident. Le brave homme avait déclaré, avec le sérieux que confère sa tache, qu'avec près de quatre grammes d'alcool dans le sang, l'hypothèse même d'un meurtre ou toutes autres suggestions devient subitement saugrenue et déplacée.

Je poussai un braillement de soulagement, j'allais pouvoir continuer à vivre.

Il me fallut plus de trois mois pour régler les affaires courantes. Je m'explique : j'avais décidé d'un commun accord avec moi-même d'aller respirer ailleurs, prendre l'air, prendre le large et la poudre d'escampette. Il m'était désormais désagréable de passer tous les matins devant le bar des sports et purement insupportable de devoir m'engager dans le rond-point maudit. La douleur sous-jacente ne demandait qu'à s'exprimer et je n'éprouvais pas le besoin qu'on la titille douze fois par jour, partout où le regard se pose.

Ma première résolution fut ma lettre de démission. Je n'avais pas de griefs particuliers contre l'éducation nationale, mais l'idée même de revoir toutes ces têtes faussement compatissantes me tiraillait les intestins jusqu'au bas du colon. Une chance m'était offerte de commencer une nouvelle vie, je n'allais pas me complaire dans le ronron de l'habitude et m'engourdir au fil des jours à coup de turlutaines.

Deuxième acte, je devais vendre la maison et trouver une source d'accord avec mes beaux-parents, Marthe et Charles, qui nous avaient gracieusement cédé le terrain la veille de notre mariage.

En fait, ils ne désiraient rien. Belle-maman avait séché ses larmes en apprenant la mort de Faget. Elle vivait maintenant à reculons, sur un nuage chamarré par les souvenirs de sa fille chérie. Une sorte de reposoir avait été installé dans l'une des chambres, encadré par un mur d'images. L'idée me déplut fortement, mais je ne jugeai point. Chacun se bat avec ses propres armes. En construisant sa geôle, Marthe ne faisait de mal à personne.

Lorsque j'évoquai l'argent et le terrain, Charles s'était contenté d'un « à quoi bon ? » qui devait clore l'affaire. Puis se penchant vers moi, il avait rajouté d'une voix sépulcrale :

« Cet enculé a eu ce qu'il mérite. Dieu l'a puni, justice est faite ! »

Je ne l'avais jamais entendu prononcer le moindre juron et j'avais fini par croire qu'ils avaient déserté sa bouche. Celui-ci non édulcoré me fit l'effet d'une férule et me remit les idées en place. Je me gardai bien de rajouter un quelconque commentaire du style :

« Dieu n'a rien avoir dans l'histoire... »

Je les informai de mes intentions de quitter la région et tailler la route. Forcer l'oubli avec l'ailleurs. Charles dodelina comme pour signifier qu'il était déjà au courant, tandis que Marthe écoutait d'une oreille distraite. Le sourire sans joie qui éclairait son visage ne laissait aucun doute sur son absence. Je les remerciai vivement, promis de les visiter à l'occasion, mais sans grande conviction. D'un pas trop rapide, je quittai la sinistre demeure sans me retourner. Je ne revis Charles que dix ans plus tard, pour les obsèques de l'infortunée Marthe. J'eus beaucoup de peine a reconnaître ce petit homme rabougri qui avançait péniblement appuyé sur sa canne. Marthe quant à elle, délivrée, avait fini par rejoindre sa fille. Sans conteste, son vœu le plus cher était enfin exaucé. J’aime à croire qu'elles sont ensemble.

Chapitre 5

Confirmation : la merde, ça flotte !

J'avais traîné mes guêtres jusque dans le Tarn. Six mois que j'étais installé dans cette magnifique région où l'air semble plus riche, plus intense, et magnifie les poumons. Une enclave de paix et de sérénité, loin de la frénésie productiviste et la tourmente des villes. Ici, le monde semblait tourner au ralenti et je m'en accommodais avec gourmandise. Un camping municipal agrémenté de quelques bungalows en bois défraichi m'avait fait de l’œil. Et je m'étais immédiatement entiché de ces modestes baraquements disséminés çà et là, à flanc de colline, léchés de soleil. La sobriété des installations me satisfaisait parfaitement. Pas de piscine, pas d'agitations sonores jusqu'à deux heures du matin... Tout juste, un misérable concours de boules arrosé de quelques bières pour la fête votive en août. Cette simplicité presque austère restait ma meilleure garantie contre les hordes de braillards qui colonisent le Sud dès que le thermomètre lorgne vers les 25 degrés. Il existe de nombreux lieux où boire vingt pastis, faire la chenille à moitié à poil et vomir derrière un arbre est un véritable sacerdoce. Je peux comprendre, mais je passe mon tour. Je voulais oublier et me faire oublier. Le camping du « pré vert » fut mon refuge et mon coupe-vue pendant près de dix-huit mois, avant que ne me reprenne la bougeotte.

Le déroulement de mes journées pouvaient se résumer assez simplement :

Levé vers 7h30 – café noir, toujours un grand bol. Ablutions, puis une longue marche, par tous les temps, jusqu'à midi afin de m'imprégner des lieux et garder la forme. 13h00, un repas ordinairement frugal. Pas de sieste - Lecture de la presse locale et tâches routinières. Enfin, repas du soir, plus copieux et plus roboratif, seul ou accompagné, selon mes humeurs et d'éventuelles rencontres. Le meilleur pour la fin, nourriture spirituelle jusqu'à des heures indues, à observer les étoiles ou le plus souvent, le nez plongé dans de merveilleux romans.

Et vous vous dites immanquablement :

« Eh ben ! Le saligaud, il se la coule douce. »

Et en un sens, vous n'avez pas tort.

La seule cocasserie qui vint bousculer cette vie quasi monacale s'était invitée le jeudi de 18h00 à 20h30. Rendez-vous hebdomadaire où je pris rapidement un immense et malin plaisir à me rendre à des séances de Krav-maga.

Non ce n'est pas une insulte raciste, ni une BD érotique nippone, ni une technique pour coller des poils de moutons sur des cartes postales anciennes à l'aide d'un métier à tisser fabriqué dans le Rouergue.

Krav-maga : ce nom étrange étalé sur la couverture d'un magazine avait immédiatement attiré mon attention, il sonnait à mon oreille comme une injure susurrée du bout des lèvres. Le mot doux que l'on expulse d'un ton rageur lorsqu'une porte se referme gentiment sur le bout de nos doigts. J'avais parcouru l'article avec beaucoup d’intérêt qui vantait les mérites de cette discipline importée d’Israël.

Après ma pitoyable tentative de pugilat et ma cruelle déconvenue, je m'étais juré de trouver une manière efficace de me défendre et d'après le papier que j'avais sous le nez, j'étais tombé sur la perle rare. En effet, le krav-maga laissait augurer des jours radieux pour les ataraxiques dans mon genre, grâce à l'apprentissage de techniques d'autodéfense à la portée de tous.