Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Glyphe

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

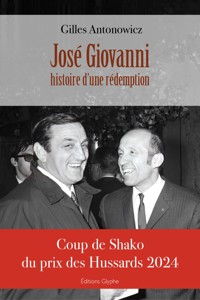

Juillet 1948 : Joseph Damiani est condamné à mort pour une série de crimes commis à l’âge de 21 ans, en 1945. Gracié, il purge sa peine en centrale où il tient un journal, évolue. Libéré en décembre 1956, après onze années de détention, il est devenu « un autre ». Bientôt, toute la France le connaîtra sous le nom de José Giovanni. Comment un petit truand a-t-il pu renaître sous l’apparence d’un écrivain reconnu ("Le Trou", "Le Deuxième Souffle"), d’un scénariste de talent ("Classe tous risques", "Les Grandes Gueules"), d’un réalisateur populaire offrant à son ami Lino Ventura, à Jean Gabin ou Alain Delon quelques-uns de leurs plus beaux rôles ("Dernier domicile connu", "Deux hommes dans la ville") ? Raconter la vie aventureuse de José Giovanni, c’est raconter l’histoire de cette métamorphose. « Un homme, ça s’empêche », disait Camus. Giovanni nous dit : un homme qui, pour n’avoir pas su s’empêcher, a commis des fautes, peut se racheter. Un homme, ça se construit. « L’homme est un espoir continuel », écrivait-il. Il en fut la preuve même.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Avocat honoraire, historien, essayiste,

Gilles Antonowicz est l’auteur de plusieurs biographies remarquées (Jacques Isorni, Maurice Garçon, Pierre Pucheu). On lui doit également le récit d’affaires criminelles dans lesquelles il est intervenu directement ("L’Affaire Halimi") ou indirectement ("Outreau, l’histoire d’un désastre").

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 354

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

« Je ne suis pas du côté des chasseurs, je suis du côté des sangliers. »

José Giovanni, Radioscopie, 25 octobre 1988

Les aventuriers

L’homme est un héritier. S’il est, disait Georg Groddeck, « l’enfant de son enfance », l’homme est tout autant l’enfant d’un passé qu’il porte en lui sans même l’avoir connu : celui de ses ancêtres. Son goût pour l’aventure, José Giovanni l’a reçu en héritage de ses aïeux penchés sur son berceau.

*

Au commencement était Toussainte Borelli. Née en 1853, Toussainte était la fille unique de Barthélemy Borelli, originaire d’Ersa, le village le plus au Nord de cette « île dans l’île » qu’est le cap Corse, et d’Angèle Giovanni, née plus au sud, à Oletta, près de Saint-Florent. Tous deux étaient Corses et, aussi loin que l’on puisse remonter dans le cours de leurs ascendances mâtinées parfois de contacts plus ou moins consentis avec des pillards génois, maures, sarrasins, barbaresques ou arabes, on ne trouvait que des Corses.

Toussainte, pourtant, était Américaine.

Comme quantité de Corses au tempérament marin prenant depuis le XVIe siècle le risque d’une traversée de l’Atlantique à la voile, Angèle et Barthélemy avaient émigré « aux Amériques ». Les raisons de cette émigration massive étaient multiples : la pauvreté de l’île, les familles trop nombreuses, les crises agricoles, les conflits politiques, les vendettas imposant parfois un changement d’air ; mais l’une dominait toutes les autres : l’esprit d’aventure.

Toussainte et ses parents ne comptèrent pas au nombre des voyageurs fortunés, clients des premiers transatlantiques à vapeur, dont le plus rapide, le Great Western, effectua en 1838 la traversée en 15 jours, 10 heures et 30 minutes. Leur voyage à bord d’un clipper dura plus d’un mois et ils eurent tout le temps de méditer l’adage : « si tu veux apprendre à prier, va sur la mer »…

Arrivée à New York, la famille ne s’attarda pas. Tous trois grimpèrent dans une incroyable machine, une merveille de technologie constituée d’un amas de ferraille roulant dans un nuage de vapeur d’eau à la vitesse vertigineuse de 30 km/heure : le chemin de fer. Cinq changements étaient alors nécessaires pour aller de New York à Washington. De là, les Borelli prirent la direction de Richmond, dans l’État de Virginie, qui, en 1861, avait été choisie comme capitale par la Confédération sudiste. Angèle, Barthélemy et Toussainte y posèrent leurs malles en 1865, au lendemain de la capitulation du général Lee à Appomattox qui mettait un terme aux ravages nés de la guerre de Sécession. L’heure était désormais à la reconstruction. L’optimisme était de rigueur. Avec l’aide de quelques membres de la diaspora corse, Angèle et Barthélemy y fondèrent une petite banque qui, accompagnant le mouvement, prospéra rapidement.

*

Au cap Corse, la Virginie devint une destination alimentant les rêves de nombreux candidats à l’émigration. Simon Damiani fut de ceux-là. En 1871, à quatorze ans, il quitta son village de Rogliano pour rejoindre Richmond où il fit connaissance de la famille Borelli. Il trouva une place d’apprenti dans une menuiserie, adopta les mœurs du lieu, se fit surnommer « Sam », arbora le dimanche un costume trois pièces surmonté d’un superbe chapeau melon et ne tarda pas à séduire Toussainte, de quatre ans son aînée. Ce qui devait arriver arriva ; un heureux évènement s’annonça… En 1875, Sam épousa Toussainte, fut embauché par ses beaux-parents comme commis aux écritures, devint père d’un petit Antoine et déposa sa demande pour obtenir la nationalité américaine.

En 1877, Toussainte donna naissance à un second fils, prénommé Simon, comme son père. L’avenir apparaissait désormais tracé. Antoine et Simon disposaient de la nationalité américaine et tout permettait de penser que les Damiani-Borelli passeraient leur vie en Virginie, leurs origines corses sombrant peu à peu dans l’oubli. Mais l’année suivante survint un drame épouvantable. Angèle et Barthélemy périrent brûlés vifs dans l’incendie de leur banque, sans que l’on puisse déterminer si cette catastrophe était d’origine accidentelle ou criminelle. Toussainte n’eut alors plus qu’une idée en tête : fuir le théâtre de cette tragédie, rentrer au pays. Sam le comprit. Dix ans après son départ, il était de retour à Rogliano avec femme et enfants.

*

Sam et Toussainte ne rentrent pas les mains vides. Ils rapportent dans leurs bagages l’héritage rondelet de Toussainte. Après quelques investissements commerciaux, ils se payent le luxe de construire un palazzu, ces villas bourgeoises et confortables, orgueilleuses, entourées de platanes et de châtaigniers, respirant au printemps le mimosa, souvent baptisées « maisons des Américains », qui peuvent encore être admirées de nos jours : on en dénombre une centaine dans le cap Corse, construites face à la mer ou sur la hauteur des villages, offrant des vues panoramiques sur le large. Leur architecture monumentale s’inspire des palais toscans ou des maisons coloniales, avec des toits à quatre pans en lauzes ou en tuiles, des colonnes, des arcades, des façades balconnées, des plafonds intérieurs peints, des moulures, des corniches et des jardins en terrasses rassemblant des essences exotiques, symbolisant de manière ostentatoire la réussite de leurs propriétaires. Une réussite qui permet à la famille Damiani d’entrevoir tous les bonheurs avec la naissance d’un troisième enfant, un garçon, né le 5 novembre 1883, prénommé Barthélemy comme son grand-père maternel, aussitôt surnommé « Joe » en souvenir de l’épopée américaine. Un quatrième est annoncé. Toute la famille espère enfin la naissance d’une fille. Mais cette espérance vire au drame. Toussainte meurt en couches avec son enfant à l’âge de 32 ans.

Sam est veuf et il a 28 ans. Antoine en a 10 et Simon 8. Joe en a à peine 2 et tète encore le sein d’une nourrice. Le village compatit et nombreuses sont les jeunes filles à venir au palazzu proposer leurs services pour aider la famille endeuillée. Parmi elles, Marie Passalacqua, un brin de petite femme aussi redoutable que minuscule, dont la voix frêle sait dissimuler toutes les pensées, qui, écrira José Giovanni, parvient à se « glisser entre les draps du veuf » et à l’épouser. « Une anguille », une « fouine », une « égorgeuse de poulailler », bref une belle-mère qui se transforme vite en marâtre avec la naissance de trois enfants : Louis, Jules et Catherine que Marie privilégie au détriment des fils de Toussainte. Son objectif est clair : leur mener la vie dure, les pousser à partir, mettre la main sur l’héritage.

Sam laisse le champ libre à sa nouvelle épouse pour régenter comme elle l’entend la maisonnée. Il regarde ailleurs, feint de ne pas voir les brimades, les vexations et les humiliations qui marquent l’adolescence d’Antoine et de Simon comme l’enfance de Joe. Les deux aînés n’ont pas oublié qu’ils possèdent cependant une richesse que « la Passalacqua » ne peut leur enlever : la nationalité américaine. En 1893, fuyant la tyrannie de leur belle-mère, Antoine et Simon retournent à Richmond, abandonnant pour toujours le cap Corse. Ils partent en laissant le petit Joe, âgé de dix ans, à l’illusoire protection de Sam. Sept ans plus tard, les mêmes causes produisant les mêmes effets, Joe les rejoint. Il a 17 ans.

*

Joe prend le chemin de l’Amérique avec, pour toute richesse, un jeu de cartes et quelques louis d’or dissimulés dans sa ceinture. Il a appris à jouer aux cartes au contact de bûcherons italiens fabriquant du charbon de bois dans le maquis de Rogliano. Il quitte la Corse à bord d’un vapeur, le Ville-de-Paris, reliant Bordeaux à New York où il débarque le 16 février 1900. Il est blond, a des yeux couleur de calanques, parle parfaitement le corse, très bien le français avec toutefois un léger accent traînant qui sent la châtaigne et convenablement l’italien. Dans les bras de ses conquêtes, il apprend vite l’anglais. Il travaille quelque temps à Richmond avec Antoine et Simon qui ont tous deux fondé un foyer et créé une petite entreprise. Mais cette vie rangée avec belles-sœurs, neveux et nièces dans cette petite ville de moins de 100 000 habitants lui paraît sans attrait. Il préfère New York, les bars, les académies de billard, les cabarets mal famés, les machines à sous, les tripots dissimulés derrière des portes où sont clandestinement installés baccara et roulette. Plus que tout, il a la passion des cartes qu’il manipule avec une dextérité époustouflante. Son jeu préféré, c’est le poker : bon tacticien, fin psychologue, il sait analyser les troubles de ses partenaires, percevoir leurs émois, deviner leur jeu. Il regarde sa donne d’un coup d’œil, puis plonge aussitôt un regard neutre, un peu absent, dans celui de ses partenaires, toute l’astuce consistant à faire croire qu’il n’a pas de jeu lorsqu’il en a. Et qu’il en a lorsqu’il n’en a pas. Il joue toujours assis sur une chaise, le confort d’un fauteuil diminuant l’attention. Son plus grand ennemi, c’est le vertige qui le submerge lorsqu’il se sent élu par le jeu. Alors il lui arrive de perdre. Quand il perd, il apprend. Ensuite, il ne pense plus qu’à se refaire.

Sa figure de légende, c’est Wild Bill Hickok qui fut tout à la fois conducteur et détrousseur de diligence, trappeur, chasseur de bison, shérif, considéré comme le « roi de la gâchette », un homme de belle allure, grand, à la moustache tombante, une sorte de dandy, capable, disait-on, de loger 10 balles à 100 mètres dans le « o » de l’enseigne de l’Alamo saloon où il tenait table de jeu ouverte avec sa compagne, la célèbre Calamity Jane. Le 22 août 1876, dans un saloon perdu du Dakota du Sud, il eut l’étourderie de déroger à cette règle élémentaire : ne jamais s’asseoir le dos à une fenêtre ou à une porte. Jack McCall, un ivrogne qu’il avait chassé la veille parce qu’il lui manquait 3,50 dollars pour acquitter sa dette de jeu, en profita pour lui tirer une balle entre les deux omoplates. Hickok s’effondra en tenant dans sa main une paire d’as et une paire de huit composées de pique et de trèfle, donne désormais baptisée La main du mort, qui, si les joueurs en conviennent avant le commencement de la partie, comme le leur propose souvent Joe devenu joueur professionnel, peut être considérée comme supérieure à une quinte flush royale…

Avec ses gains, Joe a les fonds nécessaires pour acheter en 1913 un bar à Harlem qu’il nomme Le Français. Côté cour, on peut y déguster des pâtes aux fruits de mer et, côté jardin, dans l’arrière-salle, on peut y jouer discrètement au poker…

Sur ce, la guerre de 1914 éclate. Bien que de nationalité française, Joe ignore l’ordre de mobilisation. Néanmoins, lorsque, le 6 avril 1917, les États-Unis entrent dans le conflit, il largue son bar et s’engage comme interprète dans le corps expéditionnaire qui rejoint la France pour combattre l’Allemagne.

Joseph Damiani

Novembre 1918. Joe boit un verre dans un cabaret parisien avec trois officiers américains fêtant la signature de l’armistice lorsqu’un individu, intrigué par son accent, l’aborde. Paul Santolini, surnommé « Paul le Marseillais » ou, plus communément, « Santos », a perçu son intonation corse. Aussitôt, les deux hommes – qui ont à peu près le même âge, 35 ans pour Joe, 33 pour Santos – fraternisent. Santos se présente comme le propriétaire du casino des thermes de Bagnoles de l’Orne en Normandie. En réalité, il n’est, plus modestement, que le propriétaire de parts dans ledit casino, parts achetées avec des fonds d’origine douteuse puisqu’on ne lui connaît « aucune profession définie », si ce n’est « d’avoir tiré certains bénéfices de ses fréquentations féminines ». Son casier judiciaire compte trois condamnations pour vol. Des broutilles dont il ne se vante pas. Il propose à Joe de l’emmener faire une virée à Bagnoles dans sa Mercedes Benz décapotable. Proposition acceptée. Volubile, Santos, qui a la tape dans le dos facile, lui présente en cours de route tous les avantages qu’il pourrait tirer d’une participation dans le capital du casino. Un univers où un joueur de poker professionnel ne pourrait manquer d’être à l’aise. Santos lui présente également sa sœur, Émilie, trente ans, mère d’une fillette de quatre ans, Léa, dont le père, Auguste Reutmann, est décédé. Émilie est vendeuse aux Galeries Lafayette et n’a qu’une ambition : trouver une martingale pour gagner à la roulette… Joe en tombe amoureux. Pourquoi retourner aux États-Unis ? Personne ne l’y attend. Il prend tout : Émilie, la fillette et quelques parts du casino qu’il revend bientôt pour acheter un petit hôtel de passe porte Saint-Denis, offrant un rapport suffisamment intéressant pour permettre au couple d’en acheter un autre, plus honorable, le Richepance, dans le quartier de la Madeleine.

Le 12 novembre 1921, naît un premier enfant prénommé Paul (comme Santos, son oncle maternel), aussitôt surnommé « Barthy » (diminutif de Barthélemy, le prénom officiel de Joe). Quelques semaines plus tard, la vente avec bénéfice du Richepance et des succès au poker permettent au couple d’acquérir un nouvel hôtel, encore plus chic : l’Élysée star, 63, rue Galilée, à 100 mètres de l’Arc de triomphe. C’est là que, le 22 juin 1923, naît Joseph Damiani.

*

Les affaires de Joe et d’Émilie prospèrent. Outre l’Élysée star, ils prennent en gérance l’Hôtel Royal, boulevard Raspail (14e), l’hôtel Lavoisier, rue Lavoisier (8e) et l’Hôtel de Bordeaux, rue de Beauregard (2e). Ils roulent dans une Panhard Levassor, puis dans une Farman six cylindres conduite par un chauffeur, Stanislas, un émigré originaire d’Europe centrale qui assure son service en uniforme. Ils ont une nurse pour s’occuper de Barthy et de Joseph, vite baptisé José, bientôt rejoints par une petite sœur, prénommée Simone, née le 10 novembre 1926, boulevard de Montmorency, à deux pas de l’hippodrome d’Auteuil, dans le 16e arrondissement où s’est installée la famille.

Les rôles respectifs d’Émilie et de Joe dans cette réussite sociale sont bien partagés. À Émilie la gestion des hôtels. À Joe, le poker. Mais si Joe déambule avec légèreté au royaume des carrés, des fulls et des quintes flush, c’est Émilie qui tient les cordons de la bourse. Joe a beau soigner son apparence, porter chapeau mou, costume trois-pièces, cravates en pure soie, chevalière en or, étui à cigarettes en argent, fume-cigarette en ébène, arborer une montre de gousset extra-plate en or sur son gilet, avoir une table réservée au cercle de l’Étoile, il est un panier percé. L’argent lui file entre les doigts. Son beau-frère, Santos, désormais propriétaire d’un cabaret à Montmartre, Le Palermo, y contribue largement. Au Palermo, il y a des filles faciles et le champagne coule à flots…

Peu après la naissance de Simone, les Damiani emménagent avenue Victor Hugo, non loin du « petit lycée » Janson-de-Sailly que Barthy et José fréquentent de 1928 à 1931. Puis Émilie opte pour un établissement catholique privé, le collège Stanislas, rue Notre-Dame-des-Champs, où les deux garçons suivent leur scolarité jusqu’en juillet 1933, date à laquelle José achève son cycle d’études primaires en obtenant péniblement son certificat d’études. Il faut dire que Joe ne fait rien pour inciter ses garçons à faire des efforts. Lorsqu’il regarde distraitement leurs notes désastreuses avec des commentaires du genre « intelligent mais paresseux » pour Barthy ou bien « arrogance, inconduite » pour José, il ne sait que leur tapoter la nuque en murmurant avec un sourire complice : « Sacré gosse »… Il n’a aucune considération pour les études. En a-t-il eu besoin pour réussir ? Et lorsque José se révolte contre un professeur en lui lançant à la tête tout ce qui lui tombe sous la main, Joe, convoqué par le proviseur, soutient que la responsabilité en revient à l’enseignant qui « ne sait pas s’y prendre avec le petit… »

Joe est un père aux abonnés absents. « J’étais très bêtement coléreux, raconte José. Je cassais mes affaires, celles de ma sœur. J’étais très violent, belliqueux, querelleur ». Joe ferme les yeux. Sa faiblesse est abyssale. Il n’a pas davantage d’autorité sur ses fils « qu’un merle siffleur sur des aiglons ». Quand il faut punir, il récompense. Il a une excuse : il a trop manqué de tendresse durant son enfance. Il couvre ses fils de cadeaux. Il va jusqu’à leur acheter, à chacun, une Bugatti Baby reproduisant à l’échelle 1/2 la légendaire voiture de course type 35, modèle produit à seulement 90 exemplaires, propulsé par un moteur électrique alimenté par une batterie 12 volts, relié par une couronne dentée à l’essieu arrière, capable de rouler jusqu’à 18 km à l’heure. Au volant de ces petits bolides, Barthy et José longent le dimanche matin le lac du bois de Boulogne, suivis de loin par la Farman conduite par Stanislas… Au retour, la maison respire l’odeur du stufatu de veau aux olives accompagné d’une pulenta de châtaignes préparé par Émilie. Plats magiques, plats fétiches qui incarnent la Corse et contribuent à asseoir l’emprise maternelle. Émilie sert Barthy en premier. Puis José en second. Le tour de Joe ne vient qu’après. Et Simone en dernier. Pour Émilie, les garçons sont rois. À ses fils, les meilleurs morceaux. À eux d’être resservis en priorité. Sa mission : leur éviter toute frustration. Elle exerce ainsi un pouvoir feutré qui rejette Joe dans l’ombre. Au sein de la famille Damiani, le matriarcat souterrain propre à bien des cultures méditerranéennes se vit à ciel ouvert. De sa mère, Letizia Bonaparte, Napoléon disait qu’elle avait « une tête d’homme sur un corps de femme. » Il en va de même pour Émilie. C’est elle qui commande, c’est elle le point d’ancrage. C’est elle qui protège, mais c’est aussi elle qui étouffe, tant elle redoute le moment où ses fils pourront avoir la coupable idée de couper le cordon ombilical. « J’ai été élevé dans le culte de ma mère, dira José, je la vénérais, je la voyais comme une sainte. » Il comprendra plus tard, trop tard, la terrible part d’égoïsme contenue dans cet amour maternel, incluant chez Émilie la farouche volonté de tout posséder, de tout faire dépendre d’elle, de conserver tout son petit monde auprès et autour d’elle. Il comprendra alors par comparaison le désintéressement de Joe dont l’amour n’attendait rien en retour. À l’ombre de ce cocon maternel qui n’est pas encore analysé comme un joug et de cette mansuétude paternelle, Barthy et José vivent dans l’insouciance une enfance heureuse, une enfance de « gosses de riches », dans le Paris des années 1930 où l’on peut encore faire des pique-niques au bois de Boulogne, y voir des biches et y pêcher la tanche.

*

Émilie prend d’autant plus d’importance au sein de la famille que son ascension sociale paraît sans limite. En 1930, la gérance de ses quatre hôtels ne lui suffit plus. Elle les sacrifie pour acheter un palace, le Normandy, 7, rue de l’échelle, près des Tuileries, comprenant 118 chambres et suites. Le krach de 1929 n’a pas encore produit ses effets dévastateurs en France, la clientèle internationale se presse toujours à Paris et la petite Simone, âgée de 4 ans, se souvient de ses premiers pas « entre les jambes de femmes endiamantées et de grooms portant des malles de croisière ». Cet été-là, la famille a les moyens de louer une immense villa sur la côte normande, à Houlgate, à proximité du casino. Émilie y fait de savants calculs pour parfaire sa fameuse martingale pendant que Joe se remplit les poches au détriment d’estivants en goguette…

Mais le Normandy s’avère vite une mauvaise pioche. Émilie a été saisie par la folie des grandeurs au pire moment. La clientèle américaine se retire au fur et à mesure que la grande vague du krach de Wall Street s’étend sur le monde. La crise submerge bientôt l’Europe. L’année 1932 est catastrophique. L’hôtel est quasiment vide et les dettes s’accumulent. Pour éviter la faillite, Émilie perd le reste de sa fortune en la jouant à la roulette et Joe transforme une des suites de l’hôtel en tripot clandestin où, avec l’aide de faux joueurs et d’un croupier professionnel, il arnaque les derniers clients du lieu. Une plainte est déposée. Un soir, Joe quitte piteusement les lieux, menottes aux poignets. L’affaire se solde par une condamnation en décembre 1932 à un an de prison pour escroquerie et tenue clandestine de maison de jeux. C’est la ruine. Les créanciers réclament leur dû. Tout y passe, l’hôtel et son mobilier comme les Bugatti baby. Les Damiani doivent abandonner leur luxueux appartement de l’avenue Victor Hugo. Émilie en est réduite à travailler dans une épicerie. Commence alors une vie de nomade. À la rentrée d’octobre 1933, Paul et José doivent quitter le collège Stanislas pour l’école communale de la rue Milton. Grandeur et décadence…

Ces difficultés financières provoquent de vives disputes. Émilie reproche à Joe son inconséquence, son manque de soutien, son inertie, son incapacité à envisager une autre activité que celle de joueur de poker. Barthy et José prennent le parti de leur mère. Plus ils grandissent et plus ils méprisent ce père qui n’a rien su leur apprendre. Ils ne supportent plus de le voir, assoupi dans son fauteuil, n’en émergeant que pour se rendre au cercle de l’Étoile faire ses parties quotidiennes pendant que leur mère s’échine à gagner les quatre sous nécessaires à la survie familiale. L’été, pour offrir tout de même des vacances à ses enfants, Émilie accepte une place de caissière dans un palace d’Houlgate où, voici peu, les Damiani menaient encore grand train. Et Barthy « errait dans le quartier des riches demeures où ils avaient passé leurs vacances d’antan, avec une sorte de rage, ressassant les fautes commises par leur père pour se retrouver parmi les pauvres. »

*

Il est vrai que Joe est en dessous de tout. En ces moments difficiles, il ne peut s’empêcher d’aller dépenser ses quelques gains au Palermo, chez Santos dont la réussite est telle qu’on le surnomme le « Napoléon de Montmartre ». Outre le Palermo, il a ouvert successivement entre 1922 et 1930 : Le Perroquet, Le Rat mort, La Florida et Le Pol Pol ; il a également des participations dans le Washington Palace, rue Magellan, et L’Embassy, sur les Champs-Élysées. Joe prend pour prétexte le fait d’y trouver des partenaires au poker. Il faut dire qu’outre les filles, on y croise du beau monde : des avocats de renom comme son compatriote corse Moro-Giafferi, des chanteurs à la mode, de préférence corse comme Tino Rossi, des hommes politiques comme Jacques Doriot, le futur chef du Parti populaire français (PPF), et son ami Simon Sabiani.

Joe apprécie particulièrement Sabiani qui aime s’afficher en compagnie d’un truand de haute volée, Paul Carbone, un large et solide gaillard à la tête de brute intelligente, né à Propriano, surnommé Venture, dont la maîtresse, Germaine Germain, est surnommée Manouche. Sabiani est un Corse des montagnes, originaire de Casamaccioli. Un héros de la guerre de 1914 où ont péri trois de ses quatre frères. Surnommé « Le Lion de l’Argonne » ou « Le Bayard corse » pour la bravoure dont il a fait preuve du côté des Ardennes en juin 1915 en menant une série d’attaques victorieuses, il a terminé la guerre titulaire de la Médaille militaire, de quatre citations et de la croix de guerre avec quatre palmes et deux étoiles d’argent. La Légion d’honneur lui a même été décernée sur le champ de bataille. Après-guerre, il s’est installé à Marseille et s’est lancé dans la politique. Élu député en 1928 avec le soutien du Parti communiste, il est devenu l’année suivante premier adjoint à la mairie de Marseille. En réalité, le patron, « l’homme fort » de Marseille, c’est lui, et non le falot Georges Ribot, le maire en titre. Sabiani, écrit José, « avait un visage napoléonien. Il dirigeait la ville, il veillait à tout. D’un œil. Il avait perdu l’autre à la Grande Guerre. Il se divertissait parfois en faisant tomber son œil de verre dans le creux de sa main. Ça surprenait. »

Pour asseoir son pouvoir, Sabiani mène une politique qui se résume en un mot : clientélisme. Le budget municipal a pour principal objectif la rémunération généreuse des employés municipaux… Et pour sa réélection à la tête d’une invraisemblable coalition populiste allant des communistes à l’extrême droite, il use d’un moyen très simple : confier ses campagnes électorales aux rois de la pègre marseillaise, « Venture » Carbone et son « collègue » François Spirito. En échange, Spirito et « Venture » (qui inspireront les personnages d’Alain Delon et de Jean-Paul Belmondo dans le – très mauvais – film de Jacques Deray, Borsalino, dont seule la musique signée Claude Bolling mérite encore aujourd’hui l’attention) règnent en maîtres sur les trottoirs des quartiers du Panier, de l’Opéra et de la Belle-de-Mai, pratiquent le racket en toute impunité et se livrent à des trafics en tout genre. Clientélisme et corruption : les deux mamelles de Marseille.

Venture est « monté » à Paris y conquérir quelques kilomètres de trottoirs supplémentaires. Côté public, lui et ses sbires arpentent les rues de leur domaine avec, écrit Maurice Garçon, « une distinction si recherchée qu’elle ne camoufle pas leur vulgarité et la fait au contraire ressortir. Leurs ongles sont brillants et leurs chaussures comme leurs ongles. Leurs vestons sont de bonne coupe et avantagent les épaules. Ils sont élégants, trop. » Côté privé, Venture se laisse aller, affichant sans complexe les serpents multicolores qu’il a fait tatouer sur ses bras. Sur son dos, il est permis d’admirer des fleurs et des visages de femmes ; sur son cou, des tirets rouges correspondant au point de chute du couperet d’une guillotine ; sur sa poitrine, une tête de Maure entourée d’inscriptions : « Vive Napoléon », « Vive Letizia », « Austerlitz », « Baraka », « Honneur et Patrie », « Merde », etc., ce qui fait dire à Manouche qu’elle peut lire le journal quand faire l’amour l’ennuie.

*

Joe est tellement absent (ou tellement faible) qu’il ne voit pas (ou se refuse à voir) ses fils grandir, ignorant les signaux annonçant les dérives où ils vont se perdre.

Le premier épisode est un grand classique : le vol de quelques billets dans la poche paternelle. Barthy est à la manœuvre, José préposé au guet. Dans la nuit, Barthy s’approche du costume de Joe, déposé sur une chaise. Réveillé par le bruit, Joe préfère « fermer les yeux pour ne pas voir s’enfuir le voleur et son pauvre butin. » Séchant leurs cours, les deux frères s’en vont dépenser l’argent volé à Luna Park… Ils ont au moins appris une chose de leur père : l’impunité.

Le second épisode est plus original : Joe a vite compris qu’Émilie était mère avant d’être épouse. Il la trompe en conséquence gaillardement. Outre les filles évoluant dans la galaxie Santos, il y a aussi parfois des jolies femmes auxquelles il faut prendre le temps de faire la cour. Et parmi ces jolies femmes, il y a Hélène, à la recherche, comme son amie Émilie, de la fameuse martingale qui finira par faire sauter la banque. Joe et Hélène prennent si peu de précautions pour dissimuler leur liaison que Barthy et José les surprennent un après-midi dans une position sans équivoque. Du haut de ses quinze ans, Barthy (qui fume depuis peu les cigares paternels) se sent pousser des ailes. Et pourquoi pas lui ? Il tente sa chance. Hélène, la quarantaine généreuse, lui fait le meilleur accueil. Pendant ce temps, écrit José, « [mon père] chantonnait dans la salle de bains, loin de se douter que son fils aîné venait de le supplanter en accédant au plaisir de la chair avec la même femme que lui. Cet après-midi-là déclencha chez [moi] une admiration définitive pour [mon] frère aîné. »

Dès lors, les vannes sont grandes ouvertes et les deux frangins se laissent aller à toutes sortes d’activités où les études n’occupent plus qu’une place très secondaire. Ils fuguent régulièrement, longeant avec leurs vélos les bords de la Marne, de l’Oise ou de la Seine, pédalant même une fois jusqu’au Havre d’où ils ne reviennent qu’en fin de semaine. Émilie se lamente, invective Joe et, à défaut de savoir ses enfants chéris à l’école, finit par considérer comme un moindre mal leur présence au Gaîté Rochechouart ou au Delta, les deux cinémas permanents du 9e arrondissement qui projettent quatre films américains par jour.

Mais voilà, heureuse surprise, que Barthy se découvre une passion pour l’aviation. Joe l’inscrit aussitôt à l’école Breguet pour y suivre une formation de mécanicien pilote. Le carnet de notes de Barthy devient subitement excellent, il a trouvé sa voie. Il fait de tels progrès techniques qu’il sait désormais trafiquer le compteur électrique de la maison pour éviter de payer la note. Mais l’école coûte cher. Elle organise des sorties, des voyages scolaires et Joe doit mettre la main au portefeuille pour les financer. Mais aucun sacrifice n’est trop important pour assurer l’avenir de Barthy jusqu’au jour où ses parents découvrent… qu’il n’a jamais mis les pieds à l’école. Tout était faux : le carnet scolaire, les mots des professeurs, les voyages scolaires… En réalité, il a passé son temps à courir les filles et à jouer au poker dans l’ombre de Santos. La supercherie découverte, Barthy se tourne vers José et, gravement, presque solennellement, lui dit : « Regarde-moi bien, j’ai compris une chose : j’ai décidé que je ne travaillerai jamais de ma vie. »

*

Le réveillon du Premier de l’an 1937 s’annonce morose. Il est loin le temps où Émilie faisait mijoter le stufatu de veau aux olives. Au menu ce soir-là, des raviolis en boîte… Barthy ne s’en satisfait pas. Avec José, il s’en va dérober des victuailles chez un célèbre traiteur de l’avenue des Ternes. « Au cours de ce réveillon empoisonné, écrit José, il ne fut jamais question du vol commis. Encouragés par cette réussite, [nous] devînmes des spécialistes du vol à l’étalage, que la famille mangeait sans poser la moindre question. »

Quelque temps plus tard, Joe investit le fruit de quelques carrés providentiels dans des parts d’un bar minuscule, avenue Niel. Son associé abuse de sa faiblesse, ne respecte pas leur contrat. Joe n’ose protester, mais s’en plaint à Émilie. « Barthy, écrit José, penché au-dessus de la mezzanine, écoutait la peur de son père. Il le méprisait en l’accusant de toutes nos faillites et moi, je m’inquiétais de la santé de notre mère. » Les deux frères décident de mener une expédition punitive. Le différend est vite et violemment réglé… Et Joe ne trouve rien à redire sur les conditions dans lesquelles son associé est subitement revenu à de meilleurs sentiments…

« J’avais un père laxiste, note José. Avec mon frère, nous en sommes arrivés à regretter les coups de trique qu’il aurait dû, un jour, nous infliger pour nous protéger contre nos errances. Il faut savoir aimer la jeunesse. Elle se révolte en implorant secrètement des limites. »

*

Au printemps 1938 se présente une occasion en or pour quitter la grisaille parisienne, échapper à cet univers glauque dans lequel croupit la famille depuis des mois. Un ami de Joe propose à Émilie la gérance d’un hôtel à Chamonix durant les vacances estivales. Une association capital-travail. Il fournirait les fonds nécessaires à l’octroi de la gérance et au règlement des premiers frais. Les bénéfices seraient partagés en fin de la saison, moitié pour l’investisseur, moitié pour l’exploitant. Émilie n’hésite pas une seconde. Les Damiani débarquent à Chamonix fin juin. L’hôtel, situé dans le quartier des Nants, sur le versant sud, offre une vue magnifique sur le Mont-Blanc. Il a l’allure d’un grand chalet et compte seize chambres. Pour une fois, Émilie et Joe se serrent les coudes. Joe est en cuisine, Émilie s’occupe de l’accueil et du ménage. Barthy a 17 ans, José en a 15 et Simone presque 12 : ils aident au service et au ravitaillement. José, fasciné, découvre la montagne, son silence et sa beauté.

Le pécule amassé permet de passer l’année scolaire à Paris dans des conditions moins précaires. Mais, sitôt la saison estivale revenue, la famille retourne à Chamonix. L’été passe dans une quiétude qui, paradoxalement, annonce les pires orages. C’est en effet dans la somnolence accompagnant la chute des premières feuilles d’automne que les Damiani – qui ont toujours eu tendance à vivre hors du monde, sans se soucier des bruits de bottes résonnant outre-Rhin – apprennent le 3 septembre 1939 la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne.

Dans un premier temps, les touristes fuient Chamonix. Émilie est prise de panique ; plus personne, pense-t-elle, ne viendra passer ses vacances à la montagne tant que la guerre durera. Elle ferme l’hôtel. Mais la perspective d’un retour à Paris ne l’enchantant guère, elle décide d’emmener tout son petit monde à Nice. Joe s’installe dans un bar proche de la place Masséna pour ses parties de poker ; elle surveille le comportement de la roulette du casino ; Barthy traîne en ville pendant que José et Simone reprennent le cours de leurs études au lycée du Parc impérial.

La situation financière de la famille connaissant des hauts et des bas selon la distribution des cartes et les hasards de la roulette, Barthy fait parfois une entorse à ses principes en acceptant de travailler. C’est ainsi qu’un faux fakir portant perruque lui propose de jouer les compères dans son spectacle. L’emploi est simple : monter sur scène, feindre de se laisser endormir avant d’exécuter les ordres donnés. Le rôle n’étant pas trop difficile, il arrive à José de le tenir. Mais voilà que le fakir refuse de leur payer une partie de leur cachet. Joe a alors « l’inconscience de conseiller à ses garçons de secouer un peu la moumoute » du mauvais payeur. Après quelques dégâts matériels commis dans sa loge, le fakir passe à la caisse. La bonne éducation continue…

*

Mai 1940. Cantonnés depuis le 3 septembre 1939 dans une position défensive à l’abri de la ligne Maginot, l’armée française et son chef, le général Gamelin, sont incapables de résister au déferlement des troupes allemandes : c’est la débâcle. La plus colossale culbute militaire de toute l’histoire de France… Le 10 juin, Mussolini donne le coup de pied de l’âne en déclarant la guerre. Vu la déroute militaire en cours, Émilie voit déjà les Italiens occuper Nice. Sur son ordre, toute la famille part à Marseille où sa sœur Marie les héberge dans son appartement du haut du boulevard Périer, au pied de Notre-Dame-de-la-Garde.

Le 22 juin, la France et l’Allemagne signent l’armistice. La France et l’Italie font de même le 24… José a « fêté » son 17e anniversaire le 23… « Il ne sied pas à la jeunesse de porter le deuil d’une défaite », écrit Maurice Garçon. Cela les conduit à tous les désespoirs, toutes les outrances, tous les mépris pour le monde des adultes. Barthy et José font partie de cette génération sans foi qui, bientôt, ne connaîtra plus de loi.

*

En dépit des disputes conjugales, des infidélités de Joe, des angoisses d’Émilie, de la nonchalance de Barthy et de la nervosité quasi pathologique de José, les Damiani demeurent unis. Il faut s’adapter. La guerre semble devoir durer. Pour la première fois de sa vie, Joe accepte de s’astreindre à un travail « normal » en prenant la gérance d’un petit cabinet de transactions immobilières situé place de la Préfecture. Ce qui ne l’empêche nullement de fréquenter la colonie corse où il brille au poker dans des parties privées, y croisant parfois ses « compatriotes », Sabiani, Venture Carbone et quelques autres.

Marseille étant en zone libre et l’armistice semblant garantir une certaine stabilité, la confiance revient peu à peu. La famille quitte l’appartement du boulevard Périer. José le regrette : avec son vélo, il aimait en gravir la pente en danseuse. Barthy s’en réjouit. Il trouvait cela fatigant. Tous s’installent dans une villa du quartier ouvrier de Saint-Marcel, « la villa des marronniers », qui a l’avantage de posséder un petit jardin. José plante des légumes et élève des lapins sous les yeux de Barthy qui, « craignant les ampoules aux mains », s’en abstient.

Tout en restant affectivement très proche de son cadet, Barthy, du haut de ses 20 ans, contemple avec une morgue mâtinée de commisération, la modestie des ambitions d’une famille qui se contente de survivre en regardant passivement passer le train de l’Histoire. Lors d’une visite aux « Marronniers », son oncle Santos lui susurre à l’oreille qu’en de telles circonstances, la chance sourit aux audacieux. Comme le disait Talleyrand, il faut « tenir la place » et saisir l’occasion pour « faire une immense fortune, une fortune immense ! »

Santos sait en effet comment profiter de la victoire allemande. Il effectue d’incessants allers et retours entre Marseille et Paris, franchissant sans aucune difficulté la ligne de démarcation, « personne ne se pos[ant] de questions sur les protections dont il pouvait bénéficier » pour circuler avec une telle facilité. Le motif de ces voyages ? Acheter à Marseille, pour le compte des Allemands, des produits ou des denrées introuvables à Paris et, inversement, vendre en zone libre des produits et des denrées que l’on ne peut trouver qu’en zone occupée. Lorsqu’il séjourne à Marseille, il s’installe au Grand Hôtel Noailles, le palace de la Canebière. Il y invite Barthy dont, dit José, il s’est « entiché ». Barthy, en retour, voue une admiration sans bornes à cet oncle si généreux et ne se fait pas prier pour l’accompagner « les cheveux lustrés, gants et chaussures brillantes » dans tous les lieux où il y a moyen de se faire des « relations ». En un mot, Barthy, au bras de Santos, fait sa grande entrée dans le monde de la pègre…

De son côté, José s’est inscrit en capacité de droit, diplôme ouvert aux non-bacheliers ; mais il n’y fait guère preuve d’assiduité. Il n’a qu’un souhait : retourner à Chamonix… Vœu exaucé. Émilie, qui a fini par comprendre que la guerre ne nuisait pas au tourisme, y prend en gérance pour la saison d’été 1941 l’Hôtel des Glaciers, au hameau des Gaillands. Elle s’y installe avec Simone et José. On ne saurait imaginer meilleur lieu pour se frotter à la vraie montagne. C’est en effet aux Gaillands que se trouve l’école d’escalade de Chamonix. José y passe tout son temps libre. De loin, il regarde avec admiration le plus grand des guides de montagne de l’entre-deux-guerres : Armand Charlet, qui, entre 1924 et 1938, conquit à des dizaines de reprises l’Aiguille verte, y ouvrant sept nouveaux itinéraires, et réalisa la première traversée hivernale des Drus.

En fin de saison, un colonel de chasseurs alpins client de l’hôtel le prend sous son aile pour effectuer sa première grande course : la traversée Charmoz / Grépon qui n’a rien d’une promenade, reliant à 3 500 mètres d’altitude deux des arêtes les plus mythiques du massif du Mont-Blanc, l’aiguille des Grands Charmoz et l’aiguille du Grépon.

*

L’automne 1941 et l’hiver 1942 passent sans évènement notable, à l’exception de services rendus à la Résistance par Joe si l’on en croit une attestation établie le 9 septembre 1944 par le colonel Valcourt, « ex-chef départemental NAP (Noyautage des administrations publiques) et ROP (Recrutement, organisation, propagande) des MUR (Mouvements unis de Résistance), directeur adjoint du cabinet du commissaire de la République »1. Le colonel Valcourt y certifie que « de 1941 à 1943, Barthélemy [Joe] Damiani a [mis à disposition] ses bureaux de la place de la Préfecture [qui] ont servi de boîte aux lettres et de lieu de rendez-vous pendant un certain temps. » Et le colonel ajoute : « Je reconnais que Monsieur Damiani a agi avec un dévouement désintéressé, avec un grand courage, en se mettant au service de la Résistance française. »

Au printemps 1942, Émilie reprend le chemin de Chamonix. « Ma mère, raconte José, qui avait des idées de grandeur, a géré cette fois le Chamonix Palace, avenue de la gare. La station était bourrée de monde. Il y avait de la viande, des légumes, pas de carte d’alimentation. Il y avait 2 000 têtes de bétail à Balme, du lait, du beurre, du fromage… Aussi tous les gens qui se « débrouillaient bien » venaient à Chamonix et ça marchait à mort. » José partage son temps entre l’hôtel, la lecture de livres d’alpinisme et les courses en montagne, pendant que Barthy qui les a rejoints, « dragueur fou », court après les estivantes.

José réussit tout de même à le convaincre de l’accompagner au sommet du Mont-Blanc. Il le hisse ensuite sur l’arête du Moine après avoir passé la nuit face aux Grandes Jorasses, au refuge du Couvercle (2 867 m) où Barthy trouve le moyen de se disputer avec Armand Charlet qui interdisait en sa présence tout bruit après 21 heures. « À la redescente de cette arête plus longue pour lui qu’un jour sans femme, écrit-il, la nuit revenue, nos piles s’usèrent et il fallut attendre le jour au-dessus de la rimaye de l’Évêque. Serrés l’un contre l’autre, dos contre dos, nous respirions au même rythme et nous percevions les battements de nos cœurs à travers nos corps. Nous tremblions ensemble aux mêmes attaques du froid. Il me disait qu’il ne remettrait jamais les pieds sur cette saloperie de montagne, tandis que j’y étais attaché pour la vie. » Cette course renforce leurs liens en dépit de leurs différences. La corde qui nous avait unis, écrit encore José, « était tendue comme celle d’un arc pour que je le tire sur les dernières pentes. L’avoir protégé me le fit aimer davantage. [Mais] Barthy était un noctambule. Il n’était pas programmé pour se réveiller à une heure du matin et partir sur les moraines glaciaires à deux heures, le halo d’une lampe devant ses pas ».

C’est en conséquence sans lui qu’il gravit cet été-là en second de cordée l’Aiguille verte, ce qui a valeur de passage initiatique : « Avant la Verte, on est alpiniste, écrit Gaston Rebuffat, à la Verte, on devient montagnard ». Et puis un soir, dans un refuge, José croise un groupe de jeunes faisant leur service civil au sein de Jeunesse et Montagne…

*

Pour remplacer le service militaire supprimé par la convention d’armistice, tous les jeunes hommes de la zone libre et de l’Afrique du Nord française (AFN) âgés de 20 ans sont tenus de participer à un service civil d’une durée minimale de 8 mois au sein d’un mouvement baptisé Les Chantiers de la jeunesse. Le gouvernement de Vichy veut utiliser cette structure pour tirer les leçons du désastre militaire, ainsi résumées par le maréchal Pétain dans son discours du 21 juin 1940 : « Depuis la victoire [de 1918], l’esprit de jouissance l’a emporté sur l’esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu’on n’a servi. On a voulu épargner l’effort, on rencontre aujourd’hui le malheur. » Pour ce faire, les cadres des « chantiers » sont chargés de former la jeunesse à la discipline et à l’obéissance ; lui redonner le goût du risque, l’esprit d’initiative. « On ne peut plus en faire des soldats, faites-en des hommes courageux ! » Telle est la consigne.

Ils seront près de 400 000 à connaître cette expérience dans une ambiance militaire. Aux chantiers, on effectue des travaux d’intérêt général, notamment forestiers avec, pour tout outillage, des haches et des scies « passe-partout ». On prône une vie communautaire, au plein air, sportive, spartiate. On dispense une formation idéologique reprenant les grandes thématiques pétainistes : le travail, la famille, le rejet du matérialisme, de la lutte des classes et le retour aux valeurs chrétiennes. On est censé célébrer les vertus de la camaraderie et de l’entraide, le culte de l’honneur, de la virilité et du patriotisme sur le modèle du scoutisme. On prétend en faire un lieu de brassage social, mais les Juifs en sont cependant exclus. Tout cela répond à la volonté du gouvernement d’endoctriner la jeunesse pour en faire le moteur de la « Révolution nationale » qu’il appelle de ses vœux.