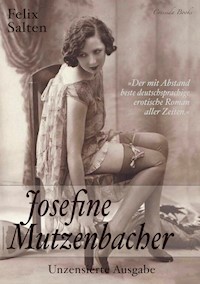

Josefine Mutzenbacher (Die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt) E-Book

Salten Felix

1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Booksell-Verlag

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Deutsch

In "Josefine Mutzenbacher (Die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt)" entführt Felix Salten die Leser in die schillernde Welt Wiens im 19. Jahrhundert, die durch eine Kombination aus sozialer Realität und individueller Freiheit geprägt ist. Die Protagonistin, Josefine, erzählt ihre eigene Geschichte in einem nüchternen, detaillierten Stil, der sowohl berührt als auch provoziert. Salzenträgt damit zur literarischen Tradition des Coming-of-Age-Genres bei und beleuchtet Themen wie Sexualität, gesellschaftliche Normen und das Streben nach Selbstbestimmung in einer von Konventionen geprägten Gesellschaft. Der autobiografische Charakter und die innere Stimme der Heldin verleihen dem Werk eine unvergessliche Authentizität. Felix Salten, geboren 1869 in Budapest, war ein vielseitiger Autor, der für seine Schriften über Kunst, Literatur und Gesellschaft bekannt ist. Seine Erfahrungen als Jude in einer von antisemitischen Strömungen geprägten Zeit und sein Leben in der kulturellen Metropole Wien beeinflussten seine Perspektive auf die sozialen Strukturen und Moralvorstellungen seiner Zeit. Diese Hintergründe sind in "Josefine Mutzenbacher" deutlich spürbar, da sie das Innenleben einer Frau ergründen, die mit den Auswirkungen ihrer gesellschaftlichen Rolle kämpft. Dieses Buch ist eine faszinierende Lektüre für alle, die an der Komplexität menschlicher Beziehungen und den Nuancen der Sexualität interessiert sind. Es bietet einen tiefen Einblick in das Leben einer Frau, die sich in einer Männerdominierten Welt behauptet, und regt zum Nachdenken über die Stillen der Geschlechtern an. Ein Muss für Literaturinteressierte, die die Herausforderungen und Freiheiten des Einzelnen im historischem Kontext erkunden möchten. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Josefine Mutzenbacher (Die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt)

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Im Spannungsfeld zwischen Begehren, Moral und sozialer Wirklichkeit entwirft dieses Buch das Selbstporträt einer Frau, die im Wien der Jahrhundertwende ihren Platz in einem widersprüchlichen Milieu behauptet. Der Ton ist selbstbewusst und direkt, die Perspektive kompromisslos persönlich. Nicht die moralische Belehrung steht im Vordergrund, sondern die nüchterne Darstellung einer Lebenspraxis, die zugleich Anpassung und Eigenständigkeit verlangt. Daraus entsteht ein anhaltender Konflikt: zwischen gesellschaftlicher Doppelmoral und individueller Selbstbehauptung, zwischen ökonomischem Zwang und Selbstinszenierung. Die Erzählung lenkt den Blick auf die Grauzonen sozialer Regeln und zeigt, wie Identität dort entsteht, wo Konventionen und Bedürfnisse aufeinandertreffen.

Der Text ist ein erotischer Roman, anonym erschienen im Jahr 1906 und dem österreichischen Schriftsteller Felix Salten zugeschrieben. Er verortet sich im Wien des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, einer Stadt der Kontraste zwischen Pracht und Armut, zwischen bürgerlicher Fassade und urbaner Schattenseite. Literarisch arbeitet das Buch mit der Form einer fiktiven Autobiografie: eine Ich-Erzählung, die das Sprechen einer Figur simuliert, deren Leben eng mit der Realität einer großstädtischen Moderne verflochten ist. Das Ergebnis ist eine Literatur, die Milieu, Sprache und Körperpolitik in einem historischen Moment festhält, ohne sich auf moralische Urteile festzulegen.

Ausgangspunkt ist die Stimme einer Erzählerin, die rückblickend ihr Leben in der Stadt schildert und den Weg zeichnet, der sie in das Rotlichtmilieu führt. Wer liest, begegnet einem erzählerischen Gestus, der zugleich einladend und herausfordernd ist: intim, aber nicht sentimental; lakonisch, doch präzise in der Beobachtung. Der Text entfaltet sich in Episoden, die einen Sog erzeugen, getragen von Rhythmus, Witz und einer deutlich wienerischen Färbung. Dadurch entsteht ein Leseerlebnis, das nicht primär auf Sensation zielt, sondern auf die Darstellung eines urbanen Überlebens, bei dem soziale Codes, Nähe und Distanz unentwegt neu verhandelt werden.

Zentrale Themen sind Macht, Klasse, Geschlecht und die Ökonomie der Begehrlichkeiten. Das Buch zeigt, wie soziale Herkunft Chancen begrenzt und wie Normen, die öffentlich hochgehalten werden, im Privaten brüchig werden. In dieser Spannung untersucht die Erzählung die Gestaltungsmöglichkeiten einer Figur, die mit Blicken, Erwartungen und materiellen Zwängen umzugehen lernt. Dabei wird die Stadt selbst zum Akteur: ihre Straßen, Wohnungen und Schaulust sind Bühne und Motor der Handlung. Relevant bleibt das, weil Fragen nach Selbstbestimmung, sozialer Mobilität und moralischer Urteilsbildung weiterhin an die Lebenswirklichkeit vieler Leserinnen und Leser rühren.

Poetologisch arbeitet der Text mit einer performativen Ich-Stimme, die Authentizität erzeugt und zugleich ihre eigene Rolle reflektiert. Das Erzählen wirkt mündlich, mit einem Fluss, der an eine Erinnerungsrede erinnert, und doch sind Komposition und Pointierung kunstvoll gesetzt. Dialektale und umgangssprachliche Register verleihen dem Ganzen ein unverwechselbares Kolorit, während genaue Milieubeobachtung für Schärfe sorgt. Anstelle distanzierter Objektivität tritt eine Perspektive, die nahe heranrückt und gerade dadurch die Mechanismen von Blick und Begierde erkenntlich macht. Das Spiel zwischen Offenheit und Inszenierung hält die Spannung und schärft den Blick für rhetorische Strategien der Selbstbehauptung.

Seit seinem Erscheinen ist das Buch umstritten geblieben und hat Diskussionen über literarischen Rang, Grenzen des Darstellbaren und die Beziehung von Kunst und Anstößigkeit ausgelöst. Die anonyme Publikation und die Zuschreibung an Felix Salten haben zusätzlich Fragen nach Autorschaft, Maskierung und literarischer Verantwortung aufgeworfen. In der Rezeption prallen unterschiedliche Lektüreweisen aufeinander: als soziales Sittenbild, als Provokation, als Studie über Doppelmoral und Sichtbarkeit. Die Kontroversen sind Teil seiner Wirkungsgeschichte und verdeutlichen, wie sehr das Werk die kulturellen Faultlinien zwischen Moral, Lust und Öffentlichkeit freilegt – damals wie heute.

Für heutige Leserinnen und Leser bietet der Roman einen dichten Einblick in urbane Lebenswelten um 1900 und lädt zugleich dazu ein, eigene moralische Raster zu befragen. Er ist relevant, weil er die Sprache des Begehrens mit sozialen Realitäten konfrontiert und zeigt, wie Identität unter ökonomischem Druck gestaltet wird. Wer sich darauf einlässt, findet kein bequemes Urteil, sondern eine Herausforderung: die Ambivalenzen von Autonomie und Anpassung auszuhalten. So wird die Lektüre zum kritischen Spiegel gegenwärtiger Debatten über Körperpolitik, Öffentlichkeit und Erzählmacht – und zur Erinnerung daran, wie Literatur gesellschaftliche Tabus sichtbar machen kann, ohne sie zu entschärfen.

Synopsis

Josefine Mutzenbacher erzählt ihre Lebensgeschichte in der Ich-Form und zeichnet dabei ein lebendiges Panorama des Wien der späten Monarchie. Der Ton ist direkt, oft lakonisch, und verbindet persönliche Erinnerungen mit Beobachtungen über Milieu, Sprache und Sitten. In episodischen Kapiteln führt die Erzählerin durch Hinterhöfe, Gassen und Salons, stets aufmerksam für Rangunterschiede, Umgangsformen und die Macht sozialer Konventionen. Das Buch folgt einem klaren Handlungsfluss: von der Kindheit über den Eintritt ins eigenständige Leben bis hin zur etablierten Rolle in einem städtischen Zwischenreich. Zugleich entsteht ein Sittengemälde, das Alltagswirklichkeit, Humor und soziale Kritik miteinander verschränkt.

Die frühen Jahre spielen in beengten Verhältnissen eines Wiener Vorstadtviertels. Josefine schildert Enge und Improvisation im Familien- und Hausverband, erlebt den Rhythmus von Arbeitstagen, Märkten und Festen. Sie beobachtet, wie man mit knappen Mitteln auskommt, wie Autorität ausgeübt wird und wie Kinder früh Verantwortung übernehmen. Die Stadt erscheint als Lehrmeisterin: Sie prägt Verhalten, Sprache und Ambitionen. Erste Eindrücke von Ungleichheit – wer Zugang zu Wärme, Bildung und Schutz hat – ziehen sich als roter Faden durch ihr Gedächtnis. Diese Phase bereitet die spätere Suche nach Unabhängigkeit vor und macht deutlich, dass soziale Herkunft Chancen und Grenzen von Beginn an mitbestimmt.

Mit dem Übergang zur Jugend rücken Fragen nach Selbstbestimmung, Geld und Sicherheit in den Vordergrund. Josefine erprobt kleine Tätigkeiten, lernt die Bedeutung von Verbindlichkeit, Verhandlungsgeschick und Auftreten. Begegnungen mit unterschiedlichen Haushalten, Wirten und Dienstgebern zeigen, wie Normen funktionieren und Spielräume entstehen. Aus den Erfahrungen formt sie einen Plan, der rascheres Fortkommen verspricht – getragen von Witz, Charme und einer genauen Kenntnis des städtischen Umgangstons. Der Schritt in ein eigenes Leben ist dabei weniger romantisch als pragmatisch: Er folgt der Einsicht, dass Anerkennung und Versorgung nicht einfach zufallen, sondern aktiv organisiert werden müssen.

Josefine findet Zugang zu Kreisen, in denen Geldfluss, Vergnügen und Diskretion eng verwoben sind. Sie beobachtet die Regeln dieser Welt: wie man sich präsentiert, wie man verhandelt, wann man schweigt und wann man Grenzen markiert. Ältere, erfahrene Frauen werden zu Vorbildern oder warnenden Beispielen. Orte wie Wirtshäuser, Tanzsäle oder möblierte Zimmer bilden die Bühne, auf der Anstandsgesten, Titel und Rang viel zählen – oft mehr als aufrichtige Gefühle. Zugleich entdeckt sie die sprichwörtliche Wiener Doppelbödigkeit: öffentliches Moralisieren bei gleichzeitiger privater Nachsicht. In dieser Spannung lernt sie, Rolle und Person zu trennen und daraus Vorteile zu ziehen.

Mehrere Episoden zeigen Risiken, Rivalitäten und Solidarität im Milieu. Freundschaften helfen bei Wohnungssuche, Schutz und Informationen; Konkurrenz um Gunst und Einkommen fordert Takt und klare Absprachen. Josefine entwickelt Strategien, um Unwägbarkeiten zu begegnen: Sie setzt auf Kalkül, Humor und schnelle Lektüre der Lage. Behörden, Wirte und selbst ernannte Moralhüter treten mit wechselnden Ansprüchen auf, was Improvisation verlangt. In pointierten Szenen prallen Eitelkeit, Bedürftigkeit und Standesdünkel aufeinander. Die Erzählerin gibt Einblicke in alltägliche Verhandlungen um Zeit, Geld und Respekt, ohne Sensation zu suchen. So verdichtet sich das Bild eines Systems, das von Regeln lebt, die selten offen ausgesprochen werden.

Die Stadt wird zum eigentlichen Gegenüber: Vorstädte, Ringstraße, Prater und Theater bilden markante Stationen. Josefine wechselt Quartiere und Treffpunkte, um Chancen zu nutzen oder Gefahren zu vermeiden. Der soziale Aufstieg bleibt brüchig, doch es gelingt ihr, zeitweise Unabhängigkeit zu sichern – etwa durch ein eigenes Zimmer, verlässliche Kontakte oder kluge Einteilung der Mittel. In Begegnungen mit Handwerkern, Beamten und Wohlhabenden spiegelt sich die Durchlässigkeit der Großstadt, in der sich Schichten berühren, ohne sich wirklich zu mischen. Entscheidungsmomente entstehen, wenn Sicherheit, Selbstachtung und Gewinn gegeneinander abgewogen werden müssen, was ihre Stimme reifer und analytischer werden lässt.

In einer späteren Phase erreicht Josefine den Höhepunkt ihrer Handlungsfreiheit. Sie investiert in Kleidung, Auftreten und kleine Annehmlichkeiten, die Status signalisieren und Verhandlungen erleichtern. Gleichzeitig mehren sich Bindungen, die nicht nur vom Nutzen, sondern auch von Zuneigung, Eitelkeit oder Gewohnheit geprägt sind. Daraus erwachsen komische, aber auch prekäre Situationen, in denen sie ihre Unabhängigkeit behaupten muss. Rückschläge – finanzielle Engpässe, Vertrauensbrüche, äußere Eingriffe – zwingen zu Korrekturen. Das Erzählen bleibt leichtfüßig, selbst wenn der Ton ernster wird. Die Balance zwischen Gefühl und Kalkül, zwischen Rolle und Person, wird zum Leitmotiv ihrer Selbstbetrachtung.

Im Rückblick vermerkt Josefine die Abnutzung von Routinen und die Verschiebung von Maßstäben. Was einst als Abenteuer galt, erscheint nun als Arbeit an der eigenen Fassade; was sicher schien, wird fragil. Jüngere Konkurrentinnen, veränderte Sitten und persönliche Müdigkeit verändern die Lage. Die Erzählerin bewertet frühere Entscheidungen neu, ohne sie zu beschönigen, und wahrt zugleich die Ironie, die ihr Selbstbild trägt. Andeutungen eines Wendepunkts markieren den Übergang zu einer ruhigeren, distanzierteren Sicht. Konkrete Schlusspunkte bleiben zurückhaltend skizziert, damit der Lesefluss nicht durch Enthüllungen gebrochen wird. Stattdessen dominiert die Frage, wie Autonomie in engen Verhältnissen möglich war.

Als Ganzes bietet das Buch das Porträt einer Stadtgesellschaft, gesehen durch die Augen einer Erzählerin, die zugleich innen und außen steht. Es verhandelt Macht, Begehren, Armut, Ehre und Doppelmoral und zeigt, wie Rollen entstehen, verteidigt und wieder abgelegt werden. Zentral ist dabei die Stimme: direkt, wienerisch gefärbt, zwischen Naivität und Scharfsinn. Die Leitbotschaft ist weniger moralisch als analytisch: Strukturen prägen Leben, doch die Einzelne findet Handlungsspielräume. Damit wird Josefine Mutzenbacher zu einer Figur, an der sich soziale Fragen bündeln. Die notorische Offenheit des Textes dient als Mittel, um ein Milieu sichtbar zu machen und seine Widersprüche auszuleuchten.

Historischer Kontext

Das Buch spielt im Wien der späten Habsburgerzeit, vor allem in den Jahrzehnten um 1870 bis kurz nach 1900. Die Stadt befand sich im Übergang von der kaiserlichen Residenz zur modernen Großstadt. Der Abriss der Stadtmauern und der Ausbau der Ringstraße schufen repräsentative Boulevards, während in den Vorstädten dichte Mietskasernen und Elendsquartiere entstanden. Zwischen Prater, Gürtellinie und Arbeitervierteln wie Ottakring, Favoriten oder Brigittenau formte sich ein Milieu großer sozialer Gegensätze. Handwerk, Tagelohn, Dienstbotenarbeit und informelle Erwerbsformen prägten den Alltag der unteren Schichten. Religiös-moralische Normen, polizeiliche Überwachung und der Glanz der Hofstadt standen in scharfem Kontrast zur prekären Lebenswirklichkeit.

Die Urbanisierung Wiens beschleunigte sich nach 1857 mit dem Schleifen der Festungsanlagen und dem Ringstraßenprojekt; 1890/92 wurden zahlreiche Vororte eingemeindet. Die Bevölkerung wuchs von rund 550.000 Mitte des 19. Jahrhunderts auf über 2 Millionen um 1910. Damit einher gingen Spekulation im Bauwesen, Verdichtung in Mietskasernen und gravierende Wohnungsnot. In engen Höfen, Hinterhäusern und Souterrains bildeten sich Milieus der Armut, in denen Kinderarbeit, Gelegenheitsjobs und Abhängigkeit von Wohltätern häufig waren. Das Buch reflektiert diese räumliche und soziale Durchmischung, indem es Schauplätze zwischen Glanz und Elend verknüpft und sichtbar macht, wie Armut Frauen und Mädchen in ökonomische Abhängigkeiten drängt.

Die Wiener Weltausstellung 1873 war ein Symbol des Fortschritts, doch der Börsenkrach im Mai 1873 markierte einen dramatischen Einschnitt. Der Zusammenbruch der Spekulationsblase führte zu Bankenpleiten, Firmenzusammenbrüchen und Massenarbeitslosigkeit. Die Rezession traf besonders Bauarbeiter, Dienstboten, Näherinnen und Kleinhandwerker. Für viele städtische Armen bedeutete dies den Rückzug in Überlebensökonomien: Untermiete, informelle Arbeit und Abhängigkeit von Almosen. Das Buch ist mit dieser Erfahrung verknüpft, indem es zeigt, wie wirtschaftliche Krisen weibliche Lebenswege einengen und soziale Aufstiege blockieren. Die Unsicherheit der Gründerzeit bleibt als Hintergrundrauschen präsent und erklärt, warum moralische Normen und ökonomische Zwänge in Konflikt geraten.

Die Regulierung der Prostitution war in Wien seit der Mitte des 19. Jahrhunderts polizeilich und sanitätspolizeilich organisiert: Registrierung, regelmäßige Gesundheitskontrollen und Überwachung durch die Sittenpolizei sollten Geschlechtskrankheiten eindämmen und „öffentliche Ordnung“ sichern. Diese Maßnahmen schufen ein System der Kontrolle, das Frauen aus ärmeren Schichten besonders traf und Stigmatisierung verfestigte. Zugleich florierte ein grauer Markt außerhalb der registrierten Betriebe. Das Buch steht hierzu in Beziehung, indem es die Verschränkung von Armut, staatlicher Überwachung und männlicher Nachfrage beleuchtet und die Doppelmoral eines Systems zeigt, das auf Regulierung pocht, aber die ökonomischen Ursachen der Ausbeutung bestehen lässt.

Politisch prägten die 1890er Jahre der Aufstieg der Christlichsozialen und Karl Luegers Bürgermeisteramt (1897–1910). Lueger verband kommunale Modernisierung (z. B. Stadtwerke) mit katholisch geprägtem Moralismus und populistischer, teils antisemitischer Rhetorik. Diese Mischung stärkte die soziale Disziplinierung im städtischen Raum und verschärfte Spannungen zwischen bürgerlicher Respektabilität und dem Alltag der unteren Klassen. Das Buch spiegelt diese Konstellation, indem es die Heuchelei einer Gesellschaft ausleuchtet, in der männliche Eliten Nachfrage erzeugen, während dieselben Kreise moralische Strenge predigen. Für den jüdischstämmigen Autor Felix Salten bildeten die politischen Debatten Wiens zudem den Erfahrungsrahmen für Milieubeobachtung und gesellschaftliche Kritik.

Die demographische Dynamik Wiens beruhte auf Zuwanderung aus Böhmen und Mähren, aus Galizien und aus den niederösterreichischen Landbezirken. Um 1900 war mehr als die Hälfte der Wiener Bevölkerung außerhalb der Stadt geboren. Viele Zugewanderte arbeiteten als Bauarbeiter, Dienstboten, Näherinnen oder in kleinen Werkstätten; jüdische Migrantinnen und Migranten aus Galizien prägten Handel und Kleingewerbe. Diese multiethnische Realität erzeugte kulturelle Vielfalt, aber auch soziale Konkurrenz und nationale Spannungen. Das Buch knüpft daran an, indem es ein sprachlich-dialektales Wien zeigt und Milieus porträtiert, in denen Herkunft, Klasse und Geschlecht über Lebenschancen entscheiden und Schutzlosigkeit besonders deutlich zutage tritt.

Um 1900 prägten Sittlichkeitskampagnen, die Angst vor „Mädchenhandel“ und internationale Abkommen (Paris 1904; später 1910) die Debatte. Vereine zur Bekämpfung der Unsittlichkeit agierten neben einer aktiven Sittenpolizei; Presse-Reportagen – etwa sozialdemokratische Sozialreportagen – machten städtisches Elend publik. Das österreichische Strafrecht ahndete „unzüchtige Schriften“, was die Zensurpraxis stützte. 1906 erschien das Buch anonym in Wien und stieß rasch auf polizeiliche Beschlagnahmen und Gerichtsverfahren wegen Obszönität, auch im Deutschen Reich. Diese Reaktionen verorten das Werk in einer Epoche, die Sexualität als Ordnungsproblem behandelte, während zugleich die sozialen Ursachen von Ausbeutung und Verwahrlosung nur unzureichend politisch adressiert wurden.

Das Buch fungiert als gesellschaftliche Anklage, indem es die Kluft zwischen offizieller Moral und sozialer Realität sichtbar macht. Es kritisiert die Verquickung von Armut, Geschlechterhierarchie und staatlicher Kontrolle, die besonders weibliche Lebenswege einschränkt. Korrespondenzen mit Krisen, Urbanisierung und politischen Moralregimen legen offen, wie Klassenungleichheit und patriarchale Machtverhältnisse auf dem Körper der Armen ausgetragen werden. Indem es die Räume der Stadt – von bürgerlichen Quartieren bis zu Elendsvierteln – in Beziehung setzt, entlarvt es die Doppelmoral der Eliten und verweist auf strukturelle Ursachen von Ausbeutung, die von Zensur und Sittlichkeitsdiskursen verdeckt statt gelöst wurden.

Josefine Mutzenbacher (Die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt)

Vorbemerkung

Josefine Mutzenbacher – ihr Name lautete in Wirklichkeit ein wenig anders – wurde zu Wien, in der Vorstadt Hernals am 20. Februar 1852 geboren. Sie stand frühzeitig unter sittenpolizeilicher Kontrolle, und übte ihr Gewerbe zuerst in wohlfeilen Freudenhäusern, der äußeren Bezirke, dann im Dienste einer Kupplerin, die während des wirtschaftlichen Aufschwungs- und Ausstellungsjahres 1873 die vornehmere Lebewelt mit Mädchenware versorgte.

Josefine verschwand damals mit einem Russen aus Wien, kehrte nach wenigen Jahren wohlhabend und glänzend ausgestattet in ihre Vaterstadt zurück, wo sie als Dirne der elegantesten Sorte noch bis zum Jahre 1894 ein auffallendes und vielbemerktes Dasein führte.

Sie bezog dann in der Nähe von Klagenfurt ein kleines Gut, und verbrachte ihre Tage in ziemlicher Einsamkeit, zu der sich dann bald auch ihre Erkrankung gesellte. Während dieser Krankheit, einem Frauenleiden, dem Josefine später auch erlag, schrieb sie die Geschichte ihrer Jugend.

Das Manuskript übergab sie, etliche Wochen vor der schweren Operation, an deren Folge sie starb, ihrem Arzt. Es erscheint hier als ein seltenes Dokument seelischer Aufrichtigkeit, als ein wertvolles und sonderbares Bekenntnis, das auch kulturgeschichtlich für das Liebesleben der Gegenwart Interesse verdient. An den Bekenntnissen der Josefine Mutzenbacher wurde im Wesentlichen nicht viel geändert. Nur sprachliche Unrichtigkeiten, stilistische Fehler wurden verbessert, und die Namen bekannter Persönlichkeiten, die Josefine in ihren Äußerungen meint, durch andere ersetzt.

Sie starb den 17. Dezember 1904 in einem Sanatorium.

Der Herausgeber

Erstes Kapitel

Man sagt, daß aus jungen Huren alte Betschwestern werden[1q]. Aber das trifft bei mir nicht zu. Ich bin frühzeitig zur Hure geworden, ich habe alles erlebt, was ein Weib im Bett, auf Tischen, Stühlen, Bänken, an kahle Mauerecken gelehnt, im Grase liegend, im Winkel dunkler Haustore, in chambres séparées[1], im Eisenbahnzug, in der Kaserne, im Bordell und im Gefängnis überhaupt nur erleben kann, aber ich bereue nichts von alledem[2q]. Ich bin heute bei Jahren, die Genüsse, die mein Geschlecht mir bieten kann, sind im Entschwinden begriffen, ich bin reich, bin verblüht, und sehr oft ganz vereinsamt. Aber es fällt mir nicht ein, obgleich ich immer fromm und gläubig gewesen bin, jetzt Buße zu tun. Aus Armut und Elend wie ich entstammt bin, habe ich alles meinem Körper zu verdanken. Ohne diesen gierigen, zu jeder Sinnenlust frühzeitig entzündeten, in jedem Laster von Kindheit auf geübten Körper, wäre ich verkommen, wie meine Gespielinnen, die im Findelhaus starben oder als abgerackerte, stumpfsinnige Proletarierfrauen zugrunde gingen. Ich bin nicht im Dreck der Vororte erstickt[4q]. Ich habe mir eine schöne Bildung erworben, die ich nur einzig und allein der Hurerei verdanke, denn diese war es, die mich in Verkehr mit vornehmen und gelehrten Männern brachte. Ich habe mich aufklären lassen und gefunden, daß wir armen, niedrig geborenen Weiber nicht so viel Schuld haben, als man uns einreden möchte. Ich habe die Welt gesehen und meinen Gesichtskreis erweitert[3q], und alles das verdanke ich meinem Lebenswandel, den man einen »lasterhaften« nennt. Wenn ich meine Schicksale jetzt aufschreibe, so tue ich das nur, die Stunden meiner Einsamkeit damit zu kürzen, und was mir jetzt abgeht, aus der Erinnerung wenigstens herbeizuschaffen. Ich halte das für besser als bußfertige Erbauungsstunden, die meinem Pfarrer wohl gefielen, die mir aber nicht zu Herzen gingen und mir nur eine grenzenlose Langeweile bereiten würden. Auch finde ich, daß der Lebensgang von Meinesgleichen nirgends aufgeschrieben steht. Die Bücher, die ich danach durchsucht habe, erzählen nichts davon, und es wäre vielleicht doch gut, wenn die vornehmen und reichen Herren, die sich an uns ergötzen, die uns locken und sich von uns alle unmöglichen Dinge aufbinden lassen, einmal erfahren würden, wie es in einem jener Mädchen aussieht, die sie so brünstig in ihre Arme schließen, woher es stammt, was es erlebt hat, und was es denkt.

* * * * *

Mein Vater war ein blutarmer Sattlergehilfe, der in einem Geschäft in der Josefstadt arbeitete. Wir wohnten ganz weit draußen in Ottakring, in einem damals neuen Hause, einer Zinskaserne[2], die von oben bis unten mit armen Leuten angefüllt war. Alle diese Leute hatten viele Kinder, und im Sommer war der Hof zu klein für ihre Schar. Ich selbst besaß zwei Brüder, die beide um wenige Jahre älter waren als ich. Mein Vater, meine Mutter, wir drei Kinder wohnten in einer Küche und einem Zimmer und hatten noch einen Bettgeher[3] mit dazu. Solche Bettgeher waren der Reihe nach wohl ein halbes hundert bei uns; sie kamen und gingen, bald friedlich, bald in Streit, und die meisten von ihnen verschwanden spurlos, ohne daß wir jemals wieder etwas von ihnen hörten. Ich erinnere mich hauptsächlich an zwei von ihnen. Der eine war ein Schlossergeselle, ein schwarzer, traurig aussehender Bursche, der ganz kleine schwarze Augen hatte, und immer voll Ruß im Gesicht war. Wir Kinder fürchteten uns vor ihm. Er war auch immer schweigsam und sprach kein Wort. Ich entsinne mich, daß er eines Nachmittags nach Hause kam, während ich allein in der Wohnung mich befand. Ich war damals fünf Jahre alt und spielte am Boden des Zimmers. Meine Mutter war mit den beiden Buben am Fürstenfeld, mein Vater von der Arbeit noch nicht zurück. Der Schlosser nahm mich vom Boden auf und hielt mich auf seinem Schoß. Ich wollte schreien, aber er sagte leise: »Sei stad, ich tu' dir nix!« Und dann legte er mich zurück, hob mein Röckchen auf, und betrachtete mich, wie ich nackt vor ihm auf seinen Knien lag. Ich fürchtete mich sehr vor ihm, aber ich verhielt mich ganz still. Wie er meine Mutter kommen hörte, setzte er mich rasch auf den Fußboden und ging in die Küche. Ein paar Tage später kam er wieder frühzeitig nach Hause und die Mutter ersuchte ihn auf mich aufzupassen. Er versprach es, und hielt mich wieder die ganze Zeit auf seinen Knien, in Betrachtung meines nackten Mittelstückes begriffen. Er sprach kein Wort, sondern schaute nur immer auf die eine Stelle hin, und ich traute mich auch nicht, etwas zu reden. Das wiederholte sich, solange er bei uns wohnte, einigemale. Ich begriff nichts davon, und machte mir auch, nach Kinderart, keine Gedanken darüber. Heute weiß ich, was das bedeutet hat, und nenne den Schlossergesellen oft meinen ersten Geliebten.

Von dem zweiten Bettgeher werde ich später reden.

Meine beiden Brüder Franz und Lorenz waren sehr ungleich. Lorenz, der älteste, er war um vier Jahre älter als ich, war immer sehr verschlossen, in sich gekehrt, fleißig und heilig. Franz, der nur anderthalb Jahre mehr zählte als ich, war dagegen lustig, und er hielt sich auch viel mehr zu mir als zum Lorenz. Ungefähr sieben Jahre war ich alt geworden, als ich eines Nachmittags mit Franz zu Nachbarskindern auf Besuch ging. Es war auch ein Bruder und eine Schwester, und diese Kinder waren immer allein, weil sie keine Mutter hatten, und ihr Vater in die Arbeit gehen mußte. Die Anna war damals schon neun Jahre alt, ein blasses, mageres, weißblondes Mädchen mit einer gespaltenen Lippe. Und ihr Bruder Ferdl, ein dreizehnjähriger, robuster Bub, auch ganz weißblond, aber rotwangig und breitschultrig. Wir spielten zuerst ganz harmlos. Da sagte die Anna auf einmal: »Spiel'n wir doch Vater und Mutter.« Ihr Bruder lachte und sagte: »Die will immer nur Vater und Mutter spielen.« Aber Anna bestand darauf, trat zu meinem Bruder Franz und meinte: »Also du bist der Mann und ich bin die Frau.« Und Ferdl war gleich bei mir, faßte mich am Arm und erklärte: »Da bin dann halt ich dein Mann und du meine Frau.« Sofort nahm Anna zwei Polsterüberzüge, machte zwei Wickelkinder daraus, und gab mir eines. »Da hast dazu ein Kind«, meinte sie. Ich begann die Lappendocke gleich zu wiegen, aber Anna und Ferdl lachten mich aus. »So geht das nicht. Z'erst muß man das Kind machen, dann muß man in der Hoffnung sein, dann muß man es kriegen, und dann erst kann man's hutschen!« Ich hatte natürlich schon manchmal davon reden gehört, daß Frauen »in der Hoffnung« sind, daß sie ein Kind kriegen werden. An den Storch glaubte ich auch nicht mehr so recht, und wenn ich Frauen mit einem großen Bauch sah, wußte ich ungefähr, was das bedeutet. Aber genauere Vorstellungen davon hatte ich bisher nicht gehabt. Auch mein Bruder Franz nicht. Wir standen deshalb gänzlich verdutzt und ratlos da, und wußten nicht, wie wir dieses Spiel werden versuchen, oder uns daran beteiligen können. Aber Anna war schon zu Franz getreten und griff nach seinem Hosentürl. »Komm nur«, sagte sie, »tu ihn heraus, dein' Zipfel!« Und dabei hatte sie ihm die Hose auch gleich aufgeknöpft und seinen »Zipfel« zum Vorschein gebracht. Ferdl und ich sahen zu. Ferdl lachend. Ich mit einem Gefühl, das aus Neugierde, Staunen, Entsetzen und noch einer besonderen, mir bisher fremden Erregung gemischt war. Franz stand ganz bewegungslos da, und wußte nicht, wie ihm geschah. Unter Annas Berührung richtete sich sein »Zipfel« ganz steif in die Höhe. »Jetzt komm«, hörte ich Anna leise flüstern. Ich sah, wie sie sich auf den Boden warf, ihre Röcke hob und die Beine spreizte. In diesem Moment ergriff mich Ferdl. »Leg dich nieder«, zischelte er mir zu, und dabei spürte ich auch schon seine Hand zwischen meinen Beinen. Ganz willig legte ich mich auf den Boden, hatte meine Röcke aufgeschlagen, und Ferdl rieb sein steifes Glied an meiner Fut. Ich mußte lachen, denn sein Schwanz kitzelte mich nicht wenig, weil er mir auch auf dem Bauch und sonst überall herumfuhr. Er keuchte dabei, und lag schwer auf meiner Brust. Mir kam das Ganze unsinnig und lächerlich vor, nur eine kleine Aufregung war in mir, und nur dieser allein ist es wohl zuzuschreiben, daß ich liegen blieb, ja sogar ernsthaft wurde. Ferdl wurde plötzlich ruhig und sprang auf. Ich erhob mich gleichfalls, und er zeigte mir jetzt seinen »Zipfl«, den ich ruhig in die Hand nahm. Ein kleiner heller Tropfen war auf der Spitze zu sehen. Dann zog Ferdl die Vorhaut zurück, und ich sah die Eichel zum Vorschein kommen. Ich schob nun die Vorhaut ein paarmal hin und her, spielte damit, und freute mich, wenn die Eichel, wie der rosige Kopf eines kleinen Tieres hervorspitzte. Anna und mein Bruder lagen noch auf dem Boden, und ich sah, wie Franz ganz aufgeregt hin und her wetzte. Er hatte rote Wangen und keuchte, ganz wie Ferdl vorhin. Aber auch Anna war ganz verändert. Ihr bleiches Gesicht hatte sich gefärbt, ihre Augen waren geschlossen, und ich glaubte, ihr sei schlecht geworden. Dann wurden die beiden auch plötzlich still, lagen ein paar Sekunden aufeinander, und standen dann auf. Wir saßen eine Weile zusammen. Ferdl hielt mich unter den Röcken mit der Hand an der Mitte, Franz tat dasselbe mit Anna. Ich hatte Ferdls Schwanz in der Hand, Anna den meines Bruders; und es war mir ganz angenehm, wie Ferdl bei mir herumfingerte. Es kitzelte mich, aber nicht mehr so, daß ich lachen mußte, sondern so, daß mir ein Wohlgefühl durch den ganzen Körper lief. Diese Beschäftigung wurde von Anna unterbrochen, die jetzt die beiden Puppen nahm, von denen sie die eine sich selbst unter das Kleid auf den Bauch legte, die andere mir. »So«, sagte sie. »Jetzt sind wir in der Hoffnung.« Wir zwei gingen nun im Zimmer herum, streckten unsere ausgestopften Bäuche heraus und lachten darüber. Dann brachten wir unsere Kinder zur Welt, wiegten sie in den Armen, gaben sie unseren Ehemännern, damit sie sie halten und bewundern sollten, und spielten eine Weile wie unschuldige Kinder. Anna kam auf die Idee, daß sie ihr Kind säugen müsse. Sie knöpfte ihre Jacke auf, zog das Hemd herab und tat so, als ob sie einem Kind die Brust reichen würde. Ich bemerkte, daß sie schon leise anschwellende Warzen hatte; und ihr Bruder trat hinzu und spielte damit; auch Franz machte sich bald an Annas Brust zu schaffen, und Ferdl meinte, es sei schade, daß ich keine Duteln habe. Dann kam eine Erklärung vom Kindermachen. Wir erfuhren, daß das, was wir eben getan hatten vögeln[5] heiße, daß unsere Eltern dasselbe tun, wenn sie miteinander im Bett liegen, und daß die Frauen davon die Kinder bekämen. Ferdl war schon ein Ausgelernter. Er sagte uns Mädchen, daß unsere Fut noch zugewachsen sei, daß man deshalb nur von außen daran herumwetzen könne. Er sagte ferner, daß wir einmal, wenn wir größer werden, Haare darauf bekommen, daß dann unser Loch sich öffnen wird, und daß man dann mit dem ganzen Schwanz hineinfahren können wird. Ich wollte es nicht glauben, aber Anna erklärte mir, Ferdl wisse das ganz genau. Er habe auf dem Boden die Frau Reinthaler[4] gevögelt, und da sei sein Schwanz ganz in ihr Loch hineingegangen. Die Frau Reinthaler war die Frau eines Tramwaykondukteurs, der in unserem Haus im letzten Stock wohnte. Es war eine dicke, schwarze Frau, klein und hübsch und immer sehr freundlich. Ferdl erzählte uns die Geschichte: »Die Frau Reinthaler ist vom Waschen 'kommen. Ein' ganzen Korb voller Wäsch' hats 'tragen, und ich bin g'rad auf der Stieg'n g'wesen. Na, und wie ichs grüßt hab' sagt sie zu mir: ›Geh Ferdl, bist ein starker Bub, könntst mir wirklich helfen, den schweren Korb am Boden tragen.‹ So bin ich halt mit ihr auffi gangen, und wie wir droben sein, fragt sie mich, ›was willst denn jetzt dafür, daß du mir g'holfen hast?‹ – ›Nix‹, sag ich drauf. ›Komm, ich zeig' dir was‹, sagt sie, packt mich bei der Hand und legt sich's auf die Brust. ›Gelt ja, das ist gut?‹ Da hab' ich schon g'wußt, was los ist, denn mit der Anna hab' ich ja schon oft früher gewetzt – was?« – Anna nickte bekräftigend, als ob sich das alles ganz von selbst verstünde, Ferdl fuhr fort: »Aber ich hab' mich doch nicht getraut, und hab' nur ihre Brust fest z'sammendruckt. Sie hat sich gleich ihr Leibl aufg'macht, und hat mir's alser nackter herausgeben, und hat mich spielen lassen, und dann hat's mich bei der Nudel packt, und hat alleweil gelacht, und hat g'sagt: ›Wenn's d' niemanden was ausplauschen möchst, derfest noch was andres tun …‹ – ›Ich red' nix‹, hab' ich drauf g'sagt, – ›g'wiß nix?‹ fragt sie noch amal. ›Nein, g'wiß nix.‹ Na da hat sie sich übern Wäschkorb g'legt, und hat mich auf sich g'nommen, und hat mir den Schwanz mit der Hand hineingesteckt in ihre Fut. Ganz drinn war er, ich hab's ganz genau g'spürt. Und die Haar, was sie drauf hat, hab' ich auch g'spürt.«

Anna wollte noch nicht, daß die Erzählung aus sei. »War's gut?« forschte sie weiter. »Sehr gut war's«, antwortete Ferdl trocken, »und g'stoßen hat sie, wie nicht g'scheit, und druckt hat's mich, und mit ihre Duteln hab' ich spielen müssen. Und wie's dann aus war, is sie rasch aufg'sprungen, hat sich ihr Leibl zuknöpfelt und hat ein ganz böses Gesicht g'macht. ›Schau, daß d' weiterkommst, du Lausbub‹, hat's zu mir g'sagt, ›und wenn du dich verplauscht, reiß' ich dir dein Schädel aber …‹« Ferdl machte ein ganz nachdenkliches Gesicht. Anna aber meinte plötzlich: »Glaubst du nicht, daß er bei mir schon hineingeht?« Ferdl sah sie an, sie hielt noch immer ihr Puppenkind an der bloßen Brust, und er griff sie an, strich wie versuchend daran herum, und sie entschied endlich: »Versuch's ein bißl …« – »Alsdann spielen wir wieder Vater und Mutter«, schlug Anna vor. Franz ging gleich zu ihr, und auch ich nahm jetzt, nach all den Belehrungen, die ich empfangen hatte, und nach der Geschichte, die ich eben vernommen, diesen Vorschlag bereitwillig an. Aber Anna wies Franz von sich. »Nein«, sagte sie, »jetzt soll der Ferdl mein Mann sein, und du bist der Pepi ihrer.« Damit rückte sie ihrem Bruder an die Seite, schob ihre Hand in seinen Hosenspalt, und er griff ihr sogleich unter die Röcke. Ich packte Franz und erinnere mich, daß ich das mit einer starken Aufregung tat. Als ich seine kleine bloße Nudel aus der Hose nahm, und die Vorhaut auf- und niederschob, spielte er mit seinen Fingern an meinem Loch, und da wir jetzt beide wußten, wie's gemacht wird, lagen wir in der nächsten Sekunde auf dem Boden, und ich regierte mit der Hand seinen Zapfen so genau, daß er mir nicht den Bauch hinauffuhr, sondern mich genau in meiner Spaltung bestreichelte. Dies machte mir ein Vergnügen, von dem ich im ganzen Körper eine wohlige Spannung verspürte, so daß auch ich mich gegen ihn rieb und wetzte, wann ich nur konnte. Das dauerte eine Weile, bis Franz erschöpft auf mich fallend niedersank und sich nicht rührte. Wir lagen ein paar Momente so, dann hörten wir einen Disput zwischen Ferdl und Anna, und schauten nach, was sie machten. Sie lagen noch immer aufeinander, aber Anna hielt ihre beiden Beine so hoch, daß sie über Ferdls Rücken sich berührten. »Er geht schon hinein …« sagte Ferdl, aber Anna meinte: »Ja, hinein geht er, aber weh tut's – laß gehn, es tut weh.« Ferdl beruhigte sie: »Das macht nix, – das ist im Anfang – wart nur, vielleicht geht er ganz hinein.« Wir legten uns flach auf den Boden, rechts und links von den beiden, um festzustellen, ob Ferdl drin sei oder nicht. Er war wirklich ein wenig drin. Der untere Teil von Annas Fummel war breit geöffnet, wie wir mit Staunen wahrnahmen, und da drinnen steckte Ferdls Schwanz bis über den Kopf und fuhr unbeholfen hin und her. Wie Ferdl eine heftige Bewegung machte, glitt er ganz hinaus, aber ich ergriff ihn sofort und fügte ihn wieder in Annas Eingang, der mir schon ganz rotgerieben vorkam. Ich hielt ihn fest, und versuchte ihn tiefer hineinzudrängen. Ferdl selbst stieß in der Richtung, die ich ihm gab, kräftig nach, aber Anna fing auf einmal laut zu schreien an, so daß wir erschrocken auseinanderfuhren. Sie weigerte sich, das Spiel fortzusetzen, und ich mußte Ferdl noch einmal auf mich nehmen, weil er sich nicht beruhigen wollte. Nun war aber auch ich einigermaßen rot gerieben, und weil es inzwischen schon Zeit wurde, gingen wir heim. Mein Bruder und ich sprachen auf dem Weg in unsere Wohnung kein Wort. Wir wohnten auch im letzten Stockwerk dieses Hauses, Tür an Tür mit der Frau Reinthaler. Als wir oben auf dem Gang ankamen, sahen wir die kleine dicke Frau im Gespräch mit einer anderen Nachbarin stehen. Wir gafften sie an und begannen laut zu lachen. Als sie sich nach uns umdrehen wollte, flüchteten wir in unsere Tür.

Seit jenem Tage betrachtete ich Kinder und Erwachsene, Männer und Frauen mit völlig veränderten Blicken. Ich war erst sieben Jahre alt, aber meine Geschlechtlichkeit kam voll zum Ausbruch. Sie muß in meinen Augen zu lesen gewesen sein, mein ganzes Gesicht, mein Mund, mein Gang muß eine einzige Aufforderung gewesen sein, mich anzupacken und hinzuschmeißen. Nur so kann ich mir die Wirkung erklären, die damals schon von mir ausging, die ich in der Folge übte, und die es zustande brachte, daß fremde und wie mir scheint, besonnene Männer gleich bei der ersten Begegnung mit mir alle Vorsicht außer Acht ließen und unbedenklich alles wagten. Diese Wirkung kann ich auch jetzt noch bemerken, wo ich weder jung bin noch schön und wo mein Körper welk geworden und die Spuren meines Wandels greifbar zu erkennen gibt. Trotzdem gibt es noch Männer, die auf den ersten Blick von mir in Flammen geraten und sich dann in meinem Schoß wie die Rasenden gebärden. Diese Wirkung mag schon viel früher tätig gewesen sein, als ich noch wahrhaft unschuldig war, und vielleicht ist sie es gewesen, die den Schlossergesellen dazu trieb, die Scham der Fünfjährigen zu entblößen.

Ein paar Tage später waren wir Kinder allein zu Hause, und da begann der Franz den Lorenz zu fragen, ob er denn wisse, woher die Kinder kommen und wie sie gemacht werden. Lorenz meinte: »Weißt du's vielleicht?« Franz und ich lachten, und ich holte Franzens kleinen Stift aus dem Hosentürl, streichelte ihn ein wenig, während Lorenz mit ernster Miene zusah, wie Franz mich an meiner Spalte kitzelte. Dann legten wir uns aufs Bett und spielten unser Stückchen, das wir von Anna und Ferdl gelernt hatten, mit allem Talent herunter. Lorenz sprach kein Wort, auch nicht, als wir fertig waren, aber als ich mich ihm näherte, und die Hand in seine Hose stecken wollte, indem ich ihm sagte: »Komm, jetzt mußt du's auch probieren …« stieß er mich weg und zu unserem großen Erstaunen erzählte er: »Das Vögeln kenn' ich schon längst. Glaubt's ihr vielleicht, ich werd' auf euch warten? Aber das darf man nicht. Das ist eine schwere Sünd', Unkeuschheit ist das, und wer vögelt, kommt in die Höll'.« Wir erschraken nicht wenig, aber dann bestritten wir die Behauptung. »Glaubst du am End'«, fragten wir ihn, »daß der Vater und die Mutter auch in die Höll' kommen?« Er war fest überzeugt davon, und gerade deshalb gaben wir alle Angst auf und verhöhnten ihn. Lorenz aber drohte, er werde uns beim Vater, beim Lehrer und beim Katecheten verklagen, und seitdem haben wir unsere kleinen Vergnügungen niemals wieder in seiner Gegenwart vorgenommen. Er wußte trotzdem, daß Franz und ich fortfuhren, aufeinander zu liegen, oder uns mit anderen Kindern abzugeben; aber er schwieg und wich uns aus.