11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

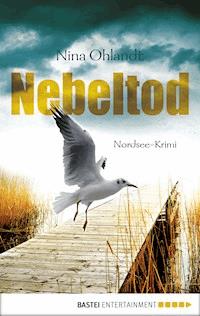

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Krimi

- Serie: Hauptkommissar John Benthien

- Sprache: Deutsch

Nach seiner Strafversetzung leitet John Benthien die Polizeiwache von Friedrichstadt, einem nordfriesischen Kleinod mit Grachten, Holzbrücken und Backsteinbauten. Die Idylle hat ein Ende, als John eines Abends einen Mörder auf frischer Tat ertappt. Dessen Frau glaubt an seine Unschuld, obwohl er doch offenbar ihre Schwester und deren Mann getötet hat. John entdeckt, dass es tatsächlich andere Erklärungen für die Morde geben könnte. Die Spur führt zu einer Freikirche, der die Bewohner von Friedrichstadt mit Argwohn gegenüberstehen und deren geistliches Oberhaupt die grausame Tat prophezeit hat. Der Fall ruft auch Johns alte Kollegen von der Kripo auf den Plan. Sie wissen um seine Vergangenheit und trauen ihm nicht. Und dann wird die vergrabene Leiche einer jungen Frau entdeckt - ausgerechnet im Garten hinter Johns Haus ...

Der zehnte Band der beliebten Bestsellerreihe

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 581

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorenTitelImpressumErster Teil: Es geschah in einer kleinen Stadt1 – John2 – Sanna3 – John4 – Sanna5 – JohnZweiter Teil: Schatten in der Nacht6 – Lilly7 – John8 – Sanna9 – John10 – Lilly11 – John12 – Sanna13 – John14 – Lilly15 – John16 – Sanna17 – John18 – Lilly19 – John20 – Sanna21 – JohnDritter Teil: Die Wurzeln des Bösen22 – John23 – Lilly24 – Sanna25 – John26 – Sanna27 – John28 – Lilly29 – John30 – Lilly31 – Sanna32 – JohnVierter Teil: Das Tagebuch33 – John34 – Lilly35 – John36 – Lilly37 – Sanna38 – John39 – Lilly40 – John41 – Sanna42 – Lilly43 – JohnFünfter Teil: Der dritte Mann44 – John45 – Sanna46 – John47 – Lilly48 – John49 – Lilly50 – John51 – Lilly52 – John53 – Sanna54 – Lilly55 – John56 – SannaEpilog57 – Lilly58 – Sanna59 – JohnÜber dieses Buch

Band 10 der Reihe »Hauptkommissar John Benthien«

Co-Autor: Jan F. Wielpütz

Nach seiner Strafversetzung leitet John Benthien die Polizeiwache von Friedrichstadt, einem nordfriesischen Kleinod mit Grachten, Holzbrücken und Backsteinbauten. Die Idylle hat ein Ende, als John eines Abends einen Mörder auf frischer Tat ertappt. Dessen Frau glaubt an seine Unschuld, obwohl er doch offenbar ihre Schwester und deren Mann getötet hat. John entdeckt, dass es tatsächlich andere Erklärungen für die Morde geben könnte. Die Spur führt zu einer Freikirche, der die Bewohner von Friedrichstadt mit Argwohn gegenüberstehen und deren geistliches Oberhaupt die grausame Tat prophezeit hat. Der Fall ruft auch Johns alte Kollegen von der Kripo auf den Plan. Sie wissen um seine Vergangenheit und trauen ihm nicht. Und dann wird die vergrabene Leiche einer jungen Frau entdeckt – ausgerechnet im Garten hinter Johns Haus …

Der zehnte Band der beliebten Bestsellerreihe

Über die Autoren

NINA OHLANDT wurde in Wuppertal geboren und machte in Paris eine Ausbildung zur Sprachlehrerin. Später war sie als Übersetzerin, Sprachlehrerin und Marktforscherin tätig, bis sie zu ihrer wahren Berufung zurückfand: dem Krimischreiben im Land zwischen den Meeren, dem Land ihrer Vorfahren. Nina Ohlandt starb 2020. Ihre Krimireihe wird von JAN F. WIELPÜTZ fortgesetzt.

JAN F. WIELPÜTZ studierte Anglistik, Germanistik und Geschichte und arbeitete als Journalist, bevor er als Verlagslektor Krimi- und Thrillerautoren betreute. Er leitete das E-Book-Lektorat und die verlagseigene Schreibschule eines großen Publikumsverlags, bis er sich dem Schreiben widmete. Unter Pseudonym hat er zahlreiche Sachbücher geschrieben, die auf der SPIEGEL-Bestsellerliste standen, und mehrere Kriminalromane veröffentlicht.

NINA

OHLANDT

JAN F. WIELPÜTZ

KALTE MARSCH

NORDSEE-KRIMI

John Benthiens zehnter Fall

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Copyright © 2024 by

Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln

Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- undData-Mining bleiben vorbehalten.

Textredaktion: Angela Kuepper

Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7517-4785-1

luebbe.de

lesejury.de

Erster TeilES GESCHAH IN EINER KLEINEN STADT

1 John

Wie hatte er nur so tief fallen können?

Nein, so darfst du nicht denken, wies er sich augenblicklich selbst zurecht. Es gab keinen Grund, mit dem Schicksal zu hadern. Das hier hatte er sich selbst zuzuschreiben.

Er hatte gegen die Regeln verstoßen, und nun musste er mit der gerechten Strafe leben. Wobei er noch von Glück reden konnte, dass er nur versetzt und nicht suspendiert worden war. Besser also, er fand sich endlich mit der Situation ab. Nach beinahe anderthalb Jahren wurde es auch allmählich Zeit dafür.

»Herr Kommissar …« Die Stimme der alten Dame riss John Benthien aus den Gedanken. »Hier, ich habe ihn gefunden.«

Erna Wiebe kam für ihre siebzig Jahre mit erstaunlich schwungvollem Schritt aus dem Haus, in der rechten Hand einen langen Bootshaken, den sie wie eine Trophäe in die Höhe hielt.

»Prima, ich denke, damit sollte es gehen.« John wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war früher Nachmittag und in der prallen Sonne kaum mehr auszuhalten. Schon seit Tagen hing die Hitze über dem Land.

»Kann ich Ihnen helfen?« Erna Wiebe rückte ihre silberne Brille zurecht und legte die Stirn in Falten.

»Nein, schon gut.«

»Zu zweit geht es aber vielleicht besser … Ich könnte Sie festhalten.«

»Danke, Frau Wiebe, ich bekomme das alleine hin.«

John nahm den Bootshaken und schritt damit über die Wiese hinter dem Haus auf die Gracht zu.

Das Haus von Erna Wiebe lag am Ostersielzug, einer von mehreren Grachten, die den kleinen Ort Friedrichstadt durchzogen und die Treene im Norden mit der Eider im Süden verbanden.

Wie die Nachbargärten, die ebenfalls nach hinten zum Wasser hinausgingen, zierte auch den von Erna Wiebe ein Anlegesteg. Das Holz war an manchen Stellen morsch und mit Moos und Algen besetzt, sodass John sich nur vorsichtig darauf vorwagte.

Er blickte auf die Gracht hinaus und legte sich eine Strategie für die vor ihm liegende Aufgabe zurecht.

In seinem früheren Berufsleben hatte er in komplexen Mordfällen ermittelt, seine neue Dienststelle konfrontierte ihn hingegen mit den Problemen des Alltags. Heute hatte er bereits eine Katze von einem Baum gerettet, einen Falschparker zurechtgewiesen und einen Nachbarschaftsstreit um einen Gartenzaun geschlichtet, der fünf Zentimeter zu weit über einer Grundstücksgrenze errichtet worden war.

Und nun also die Boote.

Wenige Meter von ihm entfernt trieb auf dem Wasser das Ruderboot von Erna Wiebe. Nicht, dass die alte Dame damit noch fuhr. Es diente lediglich der Zierde und lag für gewöhnlich fest vertäut am Holzsteg. In der vergangenen Nacht hatte sich allerdings jemand einen Spaß erlaubt und es losgebunden. So wie die fünf anderen Boote der Nachbarn, die ebenfalls mitten auf dem Ostersielzug schwammen.

John tippte auf eine Gruppe von Jugendlichen, die seit einigen Wochen ihr Unwesen in Friedrichstadt trieben. Mit Lärmbelästigung hatte es angefangen. Dann hatten sie Graffiti an Sichtschutzzäune geschmiert. Die Boote waren der neueste Streich.

Erna Wiebe hatte ihn schon heute Morgen verständigt, doch John hatte die Aufgabe nach hinten geschoben, da er sie für nicht vordringlich gehalten hatte.

Welch ein Trugschluss.

Die frei treibenden Boote stellten mittlerweile ein echtes Problem dar. Die Grachten waren nicht nur ein beliebtes Fotomotiv, sondern auch eine Einnahmequelle für den örtlichen Bootsverleih. Touristen schipperten mit Tret- und Elektrobooten über das Wasser, und jede Stunde machte ein größeres Ausflugsboot seine Runde. Sein Zögern hatte ihm mehrere erboste Anrufe des Bootsverleihers eingebracht. Zum Glück war Montag und nach dem wochenendlichen Ansturm von Tagesausflüglern nicht viel los in der Stadt.

»Eine Unverschämtheit ist das!«

John blickte zum Nachbargrundstück hinüber, wo ein Mann in Latzhose auf seinem mit Geranienkästen behängten Steg stand und empört gestikulierte.

»Ich werde Anzeige erstatten!«

»Ja, tun Sie das«, rief John zurück. »Aber kommen Sie dazu bitte nachher auf die Wache … Bei Ihrem Boot gehe ich Ihnen gleich zur Hand.«

Der Mann winkte ab. »Wird auch langsam Zeit. Aber helfen Sie mal erst Oma Wiebe.«

John ging auf die Knie, streckte den Bootshaken aus und angelte damit nach dem Ruderboot. Aussichtslos. Es fehlten zwei bis drei Meter. Von hier kam er nicht heran. Der Wind, der in den Bäumen auf der anderen Uferseite rauschte und das Wasser kräuselte, trieb das Boot zudem immer weiter von ihm weg.

John richtete sich auf, verließ den Steg und ging zum Ufer, wo das Schilf wucherte. Die Wiese fiel steil zum Wasser hin ab, aber ein paar dicke Steine befestigten die Böschung. Er krempelte Arme und Beine seiner Uniform hoch. Dann stieg er langsam zum Wasser hinunter, wobei er das Ende des Bootshakens in die Erde rammte, um sich damit abzustützen.

Unten angekommen, stellte er sich breitbeinig auf die nassen Steine, hob den Bootshaken mit beiden Händen in die Höhe und streckte ihn nach dem Ruderboot aus.

Es war nicht einfach, sich langzumachen und gleichzeitig auf dem rutschigen Untergrund das Gleichgewicht zu halten. Der Bootshaken hatte einiges Gewicht, und Johns Arme begannen nach wenigen Sekunden zu zittern.

Doch er schaffte es. Mit dem Haken bekam er das Festmacherauge am Bug zu fassen.

In dem Moment geschah es.

Ein kräftiger Windstoß drückte das Boot von John weg, wahrscheinlich nur wenige Zentimeter, doch das genügte. Er bekam den Haken nicht schnell genug wieder los, und das Boot zog ihn mit sich. John verlor den Halt unter den Füßen und landete bäuchlings in der Gracht.

Als er wieder auftauchte, schnappte er nach Luft und prustete im nächsten Moment das Wasser aus, das er vor Schreck geschluckt hatte.

Glücklicherweise war die Gracht nicht allzu tief, das Wasser reichte ihm bis zur Brust. Die Hitze der vergangenen Tage hatte das Gewässer so aufgeheizt, dass es einer lauwarmen Badewanne glich.

Hinter sich hörte John plötzlich das Tuckern eines Motors.

Er wischte sich mit einer Hand das Wasser aus dem Gesicht und drehte sich um.

Ein Motorboot kam langsam angeschippert. Als der Schiffsführer auf Johns Höhe war, drosselte er den Motor und hielt an.

Es war der Bootsverleiher. Er griff sich an die marinefarbene Schiffermütze. »Moin, Herr Kommissar. Gönnen Sie sich ’ne kleine Abkühlung?«

»Ich …«

»Ich dachte, ich kümmer mich wohl besser mal selbst um die Sache. Aber trotzdem nett, dass Sie doch noch aufgetaucht sind. Oma Wiebe, hilfst du dann mal dem Herrn Kommissar? Ich glaub, er kann ’n Handtuch gebrauchen.« Der Mann sah zum Ufer hinauf und zwinkerte der alten Dame zu. Dann warf er den Motor wieder an, nahm das Boot von Erna Wiebe mit wenigen Griffen ins Schlepptau und widmete sich anschließend den übrigen Booten.

»Herr Kommissar?« John sah zu der alten Dame hoch, die ihm die Hand entgegenstreckte. »Das wird schon noch.«

Die offizielle Sprachregelung bei der Kriminalpolizei in Flensburg hatte gelautet, dass sich John Benthien, einer der bekanntesten Kriminaler des Landes, von der aufreibenden Arbeit im Morddezernat zurückziehe, um mehr Zeit für die Familie zu haben.

John wusste, dass die Friedrichstädter dies dahingehend interpretierten, dass er hergekommen war, um eine ruhige Kugel zu schieben. Er hatte wohl gerade bewiesen, dass ihr Argwohn nicht ganz unbegründet war.

John seufzte, griff nach der Hand von Erna Wiebe und kletterte aus der Gracht.

Eine Viertelstunde später verabschiedete er sich an der Haustür und gab Erna Wiebe das Handtuch zurück, mit dem er sich notdürftig abgetrocknet hatte. Seine Uniform war pitschnass, ganz zu schweigen von der Ausrüstung an seinem Gürtel. Zum Glück hing auf der Wache eine Reservegarnitur bereit.

John schritt durch die schmalen Gassen von Friedrichstadt. Ohne sich etwas anmerken zu lassen, grüßte er im Vorübergehen einige Anwohner, die mit verwundertem Blick die nasse Fährte betrachteten, die er hinter sich herzog. Über die Große Brücke, die den Mittelburggraben überspannte, gelangte er schließlich auf den Marktplatz in der Stadtmitte, der von historischen Häusern mit Stufengiebeln gesäumt wurde.

Die architektonischen Ähnlichkeiten mit Holland kamen nicht von irgendwoher, wie John sich während seiner ersten Wochen in einer Mittagspause von der Dame im Tourismusbüro, das direkt neben der Wache lag, hatte erklären lassen.

Friedrichstadt war 1621 von holländischen Religionsflüchtlingen gegründet worden. Herzog Friedrich III. suchte seinerzeit nach Siedlern, die sich darauf verstanden, das Land zu entwässern. Ihm schwebte nichts weniger vor als die Errichtung einer neuen Handelsmetropole. Es traf sich, dass just in jener Zeit viele Holländer aus ihrem Land flüchteten, weil sie wegen ihres Glaubens verfolgt wurden, besonders die Remonstranten. Friedrich III. gewährte ihnen Religionsfreiheit, wenn sie im Gegenzug ihr Wissen und ihre Tatkraft in seinen Dienst stellten. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten zogen Mitglieder vieler unterschiedlicher Religionsgemeinschaften nach Friedrichstadt, das sich einen Namen als Stadt der Toleranz machte und seine Gründerväter bis heute nicht verleugnen konnte. Malerische, teils verwunschene Grachten, gesäumt von Kastanienbäumen und tief hängenden Trauerweiden, alte Holzbrücken, die üppige Blumenkästen zierten, enge Gassen, in denen sich Kaufmannshäuser und Backsteinbauten mit Stufengiebeln drängten. Dazu kleine individuelle Geschäfte und Manufakturen, die sich in den Straßen mit Cafés und Restaurants abwechselten. Das »Holländerstädtchen« zwischen Eider und Treene war ein Ort, der glücklich machte, wie die Einheimischen und vor allem die Tourismuszentrale sagten.

Für John schien das weniger zu gelten. Er hatte den Marktplatz gerade halb überquert, als er neuen Ärger witterte.

An der Marktpumpe, einem blauen Holzhäuschen mit einem Dach im Stil der Gotik, stand eine Menschengruppe. Etwa ein Dutzend Leute hatte sich um einen beleibten Mann in schwarzem Ordensgewand versammelt, der aufgeregt gestikulierte. Die Gesichter seiner Zuhörer waren gerötet, ob vor Wut oder von der Sonne, das vermochte John nicht zu sagen.

Auch in einer kleinen Stadt wie dieser konnte man in anderthalb Dienstjahren nicht alle Bürger kennenlernen, die wichtigsten Amtsträger kannte John hingegen sehr wohl. Es war der katholische Pfarrer Hanno Christensen, der da gerade für Aufruhr sorgte.

Als John sich der Gruppe näherte, winkte Christensen ihn zu sich. »Herr Kommissar, ich wollte zu Ihnen. Aber Sie waren leider nicht da.« Christensen deutete zur Wache hinüber, die sich im Parterre eines der Treppengiebelhäuser befand.

»Tut mir leid«, John breitete die Hände aus, »ich hatte zu tun …«

Christensen, ein Mann mit Halbglatze und schwarzem Vollbart, musterte ihn von oben bis unten. »Was ist denn mit Ihnen passiert? Sie sind ja klatschnass.«

»Nicht weiter schlimm. Ein kleiner Ausrutscher. Was ist hier los?«

»Kommen Sie mit«, meinte der Pfarrer. »Ich zeige es Ihnen.«

»Würde es Ihnen etwas ausmachen …« Wenn ich mich umziehe, wollte John sagen, doch Christensen eilte bereits mit entschlossenem Schritt davon.

John seufzte und fügte sich dem Schicksal. Er spürte die Blicke der Leute in seinem Rücken, als er dem Pfarrer in klitschnasser Uniform über den Marktplatz folgte.

Sie gingen die Prinzenstraße in Richtung Süden bis zum Fürstenburggraben. Die St.-Knud-Kirche befand sich auf der rechten Seite. Ein eher unscheinbarer Bau, nicht viel größer als die umstehenden Wohnhäuser.

Der Priester schritt über den Vorplatz auf das Eingangsportal zu. Kurz davor blieb er stehen, stemmte die Hände in die Hüften und deutete auf eine Stelle am Gemäuer, direkt neben dem linken Türflügel. Dort gab es eine Nische mit einem Spitzbogen.

»Wir haben unseren Herrn erst vor einem Monat dort angebracht«, sagte Christensen. »Und jetzt das.«

Es war unschwer zu erkennen, was den Geistlichen derart in Rage versetzte. In der Nische waren mehrere Schraublöcher zu sehen, die von ihrer Anordnung her ein Kreuz gehalten haben mussten. Wer auch immer es abmontiert hatte, musste entweder ein erbärmlicher Amateur gewesen sein oder es verdammt eilig gehabt haben. Der untere Teil des Kreuzes war dabei abgebrochen und hing noch an Ort und Stelle.

»Wann ist das passiert?«, fragte John.

»In der vergangenen Nacht. Das waren bestimmt diese jungen Leute. Jetzt stehlen sie schon ein Kreuz mit dem lieben Herrn Jesus. Herr Kommissar, Sie müssen diesem Treiben endlich Einhalt gebieten …«

John hob eine Hand. »Ich sehe keinen Hinweis darauf, wer genau hier am Werk war. Oder gibt es Zeugen oder Aufnahmen einer Überwachungskamera?«

Christensen fuhr sich mit der Hand durch den Bart. »Nein … also, nicht, dass ich wüsste. Und ich wollte auch niemanden zu Unrecht beschuldigen.«

»Dann wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie keine weiteren Gerüchte in die Welt setzen würden. Sollten Sie die Sache zur Anzeige bringen wollen, können Sie gerne auf die Wache kommen.«

»Deshalb wollte ich ja gerade zu Ihnen. Können wir das jetzt sofort erledigen?«

John seufzte. »Also schön. Aber nur, wenn ich mich vorher kurz umziehen darf.«

Seine Anfangszeit im Streifendienst lag lange zurück, weshalb es John in den ersten Wochen einige Mühe gekostet hatte, sich wieder in den ganzen Papierkram einzuarbeiten. Doch inzwischen gehörte die Aufnahme einer Anzeige zu seinem Tagwerk.

Er nahm das Papier aus dem Drucker und schob dem Priester die ausgefüllte Anzeige über den Tisch zu. »Prüfen Sie die Angaben bitte auf Korrektheit. Dann unterschreiben Sie hier unten.« John tippte auf die dafür vorgesehene Zeile am unteren Blattrand.

Während Christensen die Anzeige studierte, lehnte sich John in seinem Stuhl zurück und blickte durch die bodentiefe Glasfront der Wache auf den Marktplatz hinaus.

Er hatte die Tür offen stehen gelassen, und ein warmer Wind wehte herein. Der Sommer machte dieses Jahr seinem Ruf alle Ehre, die Temperaturen verharrten seit Tagen um die dreißig Grad, selbst in den Nächten kühlte es oft nicht unter zwanzig ab.

Ein Audi-Cabrio hielt direkt vor der Wache und setzte rückwärts in eine freie Parklücke. Ein älterer Herr saß am Steuer, neben sich auf dem Beifahrersitz ein jüngerer Mann und auf dem Rücksitz ein Mädchen mit blonden Haaren. Die drei stiegen aus und holten einen Rucksack und eine Fotokamera aus dem Kofferraum.

»Schau mal, Opa, wie süß«, stieß das Mädchen hervor und deutete auf die Wache. »Eine Minipolizei!«

John konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Schlaues Kind, dachte er. Das hier war wirklich die Minipolizei.

In Flensburg hatte es damals geheißen, er solle die Leitung der Polizeiwache übernehmen. So weit hatte das auch der Wahrheit entsprochen. Nur hatte niemand erwähnt, dass die bisherige Polizeistation wegen Einsparungen in eine Ein-Mann-Wache umgewandelt worden war, die letztendlich bloß noch dem Zweck diente, irgendeine Form von polizeilicher Präsenz aufrechtzuerhalten. John war hier auf sich allein gestellt. Bei Bedarf durfte er natürlich die Unterstützung der Kollegen aus Heide oder Husum anfordern.

Die Wache bestand aus einem Empfangsraum mit einem Tresen, hinter dem zwei Schreibtische standen. Im hinteren Teil gab es noch eine kleine Teeküche, eine Toilette und eine Dusche mit Umkleide. Immerhin hatte man sich beim Streifenwagen nicht knausrig gezeigt und ihm eine nagelneue Mercedes E-Klasse vor die Tür gestellt.

So oder so, er konnte sich nicht beschweren, und eine andere Wahl hatte er ohnehin nicht gehabt.

John sah den drei Urlaubern nach, wie sie die Straße überquerten und zum Imbiss an der gegenüberliegenden Ecke gingen, wo es holländische Pommes frites und weitere typische Frittiergerichte aus dem Land der Gründerväter von Friedrichstadt gab. Das Mädchen hüpfte vor Freude hinter seinem Großvater her.

John musste an seinen Vater Ben denken. Es war an der Zeit, sich wieder mal bei ihm zu melden. Trotz seines hohen Alters genoss er das Leben als Weltenbummler. Zuletzt hatte er sich mit seiner Freundin auf eine Karibikkreuzfahrt verabschiedet. Doch inzwischen müssten die beiden wieder zurück sein.

»Ich denke, das stimmt so alles«, bestätigte der Pfarrer. Er unterschrieb die Anzeige, da kam eine Frau eiligen Schrittes in die Wache gelaufen.

»Herr Wachtmeister, Sie müssen schnell kommen!«, sagte sie ebenso empört wie außer Atem.

»Was ist denn los?« John stand auf.

»Drüben auf der Großen Brücke … Schleswiger Straße. Eine Gruppe von Jugendlichen hat sich dort versammelt … bestimmt solche Klimakleber! Die Autofahrer sind kurz vorm Durchdrehen …«

»Auch das noch. Ich komme.« John schob den Priester zur Tür hinaus. »Um Ihre Angelegenheit werde ich mich beizeiten kümmern, Hochwürden.«

Er folgte der Frau, die mit eiligem Schritt voranging.

Die Brücke an der Schleswiger Straße war eine von zwei Brücken, die im Osten der Stadt über den Ostersielzug führten und mit der Landstraße verbunden waren. Es stand außer Frage, welche Aufregung entstehen würde, wenn eine Demonstration – eine unangemeldete noch dazu – diese Einflugschneise blockierte.

Als sie bei der Brücke ankamen, erkannte John sofort, dass es sich um eine dynamische Lage handelte, wie es im Polizeijargon so schön hieß.

Ein gutes Dutzend junger Menschen stand oder saß mitten auf der Brücke. Sie hielten Plakate und Spruchbänder in die Höhe, auf denen geschrieben stand: KOHLEAUSSTIEGJETZT!, RETTETUNSEREZUKUNFT!!! und WOBLEIBTDASTEMPOLIMIT?

Auf beiden Seiten stauten sich bereits die Autos. Einige Fahrer waren ausgestiegen und diskutierten lautstark mit den Demonstranten.

John überlegte, ob er Verstärkung anfordern sollte. Doch bis die hier war, konnte die Lage vollständig eskalieren. Er musste jetzt handeln.

Einer der Fahrer, ein drahtiger Kerl in Jeans und speckigem weißem Trägerunterhemd, den John dem Aussehen nach dem Lkw zuordnete, der weit vorne in der Schlange stand, lieferte sich gerade ein heftiges Wortgefecht mit einer jungen Frau, die sich mit ihrem Schild auf die Straße gesetzt hatte.

»Verpisst euch!«, rief er ihr entgegen, und als sie keine Anstalten machte, seiner Aufforderung Folge zu leisten, packte er sie am Arm und schleifte sie über die Fahrbahn. Die junge Frau schrie, und als sie den Kopf in seine Richtung wandte, erkannte John zu seinem Schrecken, dass es sich um Celine handelte, seine Tochter.

Mit ein paar schnellen Schritten war John bei den beiden. Er packte einen Arm des Mannes und drehte ihn auf den Rücken. Der Trucker schrie auf. »Eh, du Arsch, was soll das?!«

»Schnauze!«, zischte John ihm ins Ohr und verdrehte den Arm noch ein kleines Stück weiter. »Du lässt jetzt die Finger von ihr und verziehst dich wieder in dein Führerhaus. Aber dalli!«

Der Mann verzog das Gesicht vor Schmerzen, ihm traten die Tränen in die Augen. »Aber ich habe ein Recht …«

»Du hast das Recht, zu schweigen und abzuziehen. Und wenn ich sehe, dass du auch nur den Kopf zum Fenster rausstreckst, kassierst du eine Anzeige wegen Nötigung und Körperverletzung. Haben wir uns verstanden?«

Der Trucker nickte, und als John ihn losließ, verschwand er in seinem Brummi.

John streckte Celine die Hand hin, um ihr aufzuhelfen. »Bist du okay?«

»Ja, danke. Ich wäre auch alleine klargekommen. Und nein, ich werde mich jetzt wieder da hinsetzen.«

Sie ging zurück an ihren Platz in vorderster Reihe der Demonstrierenden.

Celine war Johns Stieftochter. Karin, seine Ex-Frau, war vor etlichen Jahren gestorben, und Celine hatte zunächst bei ihrem leiblichen Vater gelebt, Paul Jacobs, einem Frachterkapitän. Er hatte an der Marineakademie in Flensburg gearbeitet, bis seine Stelle im vergangenen Jahr gestrichen worden war. Seitdem fuhr er wieder zur See.

Celine hatte John schon immer als ihren wahren Vater angesehen, daher hatte es ihr keine Mühe bereitet, bei ihm einzuziehen. Dass er kurz darauf seine Dienststelle hatte wechseln und sie sich an ein völlig neues Umfeld mit neuen Freunden und einer neuen Schule hatte gewöhnen müssen, war so allerdings nicht geplant gewesen. Die Bereitwilligkeit, mit der Celine diese Herausforderung angenommen und gemeistert hatte, rechnete John ihr hoch an – ein Grund, weshalb er in erzieherischen Fragen auch eine gewisse Milde walten ließ. Außerdem hatte er es inzwischen mit einer erwachsenen jungen Dame zu tun. Celine war im vergangenen Jahr volljährig geworden und würde im kommenden Frühsommer Abitur machen. John hatte schnell gelernt, dass seine Einflussmöglichkeiten nur noch begrenzt waren. Er verlegte sich deshalb darauf, sie vor den größten Dummheiten zu beschützen. Solchen wie dieser hier.

Er wandte sich den Autofahrern zu, die mit den Demonstrierenden diskutierten.

»Wollen Sie etwa zusehen, wie die sich hier festkleben?«, rief ihm eine Frau entgegen.

John hob beschwichtigend die Hände. »Das hier ist Angelegenheit der Polizei. Sie kehren jetzt alle in Ihre Fahrzeuge zurück.«

Es dauerte einen Moment, die Leute sahen sich wechselseitig mit mürrischen Gesichtern an, kamen dann aber wohl zu der Einsicht, dass weiterer Einwand zwecklos war. Sie gingen zu ihren Wagen zurück.

Innerlich stieß John einen Seufzer der Erleichterung aus. Hätte die Meute entschieden, doch eigenhändig gegen die Protestgruppe vorzugehen, hätte er allein sie nicht aufhalten können.

Er drehte sich zu den Demonstrierenden um. Die meisten von ihnen befanden sich in Celines Alter, John erkannte einige Gesichter aus ihrer Stufe und zwei Freundinnen seiner Tochter wieder.

»Wessen Idee war das hier?«, fragte er.

Niemand antwortete. Doch das war auch nicht erforderlich. John konnte die Blicke lesen, die einige Unbedachte auf eine bestimmte Person richteten, die zu seinen Füßen saß, eine schwarze Lederjacke und zerschlissene Jeans trug und die schwarz gefärbten Haare zu einem Zopf gebunden hatte.

Celine.

Seine Tochter sah zu ihm auf und schenkte ihm ein verschmitztes Lächeln.

John schloss kurz die Augen und atmete tief durch. Contenance bewahren, mahnte er sich im Stillen, professionell bleiben.

»Also«, begann er, »niemand spricht euch das Recht ab, eure Meinung kundzutun und für eine Sache zu demonstrieren. Aber ihr könnt nicht so einfach den Verkehr blockieren und euch auf der Straße festkleben …«

»Wer sagt denn, dass wir uns festkleben wollen?«, meinte eine junge Dame.

»Das hier ist nur eine Sitzblockade«, schob Celine nach. »Nicht mehr und nicht weniger.«

Wo sie recht hatte, hatte sie recht. Tatsächlich hatte sich niemand festgeklebt, noch nicht.

»Wie auch immer«, fuhr er fort. »Ihr müsst eine solche Demonstration anmelden. Und es muss sich jemand dafür verantwortlich zeigen. Da dies nicht geschehen ist, bitte ich euch, die Versammlung aufzulösen und nach Hause zu gehen. Ich drücke dann für meinen Teil ein Auge zu, und wir tun so, als wäre nichts gewesen.«

Er hob eine Augenbraue und schenkte Celine einen ernsten Blick, den sie zu deuten wusste und aus vielen langen Diskussionen mit ihm kannte. Es war ihr stilles Zeichen, dass sie an dem Punkt angekommen waren, an dem er keine weitere Diskussion duldete und ungemütlich werden würde, wenn sie seiner Aufforderung nicht nachkam.

Celine rollte mit den Augen, doch der aufmüpfige Ausdruck auf ihrem Gesicht verschwand schließlich, und sie wandte sich ihren Mitstreitern zu. Sie diskutierten kurz, aber Celine gelang es, alle zu überzeugen, dass sie lieber ein andermal wiederkommen und unter Einhaltung der Regeln für ihre Sache einstehen würden. Die Gruppe erhob sich und trottete langsam von dannen, während der Autoverkehr weiterrollte.

Celine wollte sich ihren Freunden anschließen, doch John hielt sie am Arm zurück.

»Du kommst mit mir.«

Das Haus, das John mit Celine bewohnte, befand sich auf dem Inselweg, der, wie der Name schon vermuten ließ, auf einer Insel im Ostersielzug lag. Haus Nummer dreizehn, ein rotbrauner Klinkerbau, war das letzte in der Straße und hatte wegen seiner Ecklage einen größeren Garten als die Nachbarhäuser. Natürlich gehörte der obligatorische Bootsanleger dazu, an dem derzeit das kleine Polizeimotorboot vertäut lag, ein Nachlass der vorigen Polizeistation, dessen Motor allerdings repariert werden musste. Das Glanzlicht des Gartens war ein Ahornbaum, gut sechs Meter hoch, unter dem man mit einem Glas Rotwein und einem Buch sitzen und den Abend an der Gracht ausklingen lassen konnte.

Aus der offen stehenden Haustür kam ihnen ein Mann in blauem Arbeitsoverall entgegen. Er ging zu dem Lieferwagen, der vor dem Haus geparkt hatte, und half einem Kollegen, ein kastenförmiges Gerät mit großem Ventilator in den Garten zu tragen. Die neue Wärmepumpe, die heute verbaut wurde.

Laas Riewerts, sein Vermieter, hatte es übernommen, die Erdarbeiten hinter dem Haus zu überwachen, sodass John nicht den Tag hatte freinehmen müssen. Er vertraute Riewerts, der stets zur Stelle war, wenn es Probleme gab, und manche Reparatur am Haus sogar selbst erledigte.

Riewerts gehörte einer Freikirche hier im Ort an, der Kirche des wahren Glaubens. John war kein religiöser Mensch, doch letztendlich kümmerte es ihn nicht, von wem er ein Haus mietete, solange der- oder diejenige ihn nicht belästigte. Ohnehin war die Auswahl an bezahlbaren Immobilien in Friedrichstadt nicht allzu groß gewesen, und da er unter Zeitdruck gestanden hatte, hatte John ohne langes Fackeln zugeschlagen.

John schob Celine durch den Eingangsflur vor sich her und dann in die Küche. Sie hatten auf dem Weg hierher kein Wort gesprochen. Er schloss die Tür hinter ihnen.

Celine hockte sich rittlings auf einen der Küchenstühle und sah ihn kaugummikauend in Erwartung einer Standpauke an.

»Hör zu …«, begann er und merkte, dass seine Stimme weniger überzeugend klang, als er beabsichtigte. Auch wenn Celine sich in ihrer neuen Umgebung gut eingefunden hatte, wusste er, wie herausfordernd das alles noch immer für sie war. Sie steckte mitten in einer schwierigen Phase ihres jungen Lebens, und er war zum ersten Mal allein verantwortlich für sie. Irgendwo tief in seinem Innern nagte die Sorge, dass es mit ihnen beiden doch nicht funktionieren und sie Reißaus nehmen könnte.

»Daddy?« Celine hob die Brauen. »Mach’s dir nicht unnötig schwer.«

»Also … du weißt, dass ich in diesen Klimadingen auf deiner Seite stehe. Es ist höchste Zeit, dass sich etwas ändert. Und ich finde es auch gut, wenn du für eine Sache einstehst. Wenn du dich dabei an die Regeln halten würdest, wäre das …«

»In deinem Interesse?«

»Ja, auch das. Du bist leider die Tochter des Polizeichefs, und deshalb ist es nicht egal, was sich die Leute über dich und mich erzählen.« Er nahm sich einen Stuhl und setzte sich Celine gegenüber. »Was mir aber mehr am Herzen liegt … du machst nächstes Jahr Abitur. Danach willst du eine Ausbildung anfangen oder studieren. Du hast das Leben noch vor dir. Vermassel es dir nicht, weil du dich in etwas reinsteigerst, was dir hier und heute total wichtig erscheint, in ein paar Jahren aber niemanden mehr interessiert. Deshalb eine Vorstrafe oder Schlimmeres zu riskieren, ist es nicht wert.«

»Was soll das denn heißen … in ein paar Jahren interessiert das niemanden mehr?« Celine sah ihn ungläubig an. »Du hast es wie alle anderen echt nicht kapiert. Unser Planet ist am Arsch. Die Klimakatastrophe ist schon in vollem Gange. Ich finde, da wird eher andersherum ein Schuh draus. Was soll ich mich denn jetzt anstrengen und Abi machen und einen Job lernen, wenn in ein paar Jahren die Welt im Chaos versinkt? Das hat doch alles keinen Sinn mehr.«

John kniff die Lippen zusammen. Sie hatten diese Diskussion schon viele Male geführt. Ihm war nicht entgangen, dass seine Tochter zusehends am Zustand der Welt verzweifelte – angesichts der schlechten Nachrichten, die Tag für Tag auf einen einprasselten, eigentlich kein Wunder.

Er versuchte stets gegenzuhalten, dass die Menschheit sich schon in vergleichbaren oder noch wesentlich schlechteren Lagen befunden und dennoch einen Ausweg gefunden hatte. Er mochte an den Erfindungs- und Einfallsreichtum der Menschen glauben und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht fahren lassen. Gegen die Endzeitfantasien, die manche Klimaaktivisten verbreiteten und denen Celine augenscheinlich verfallen war, kam er aber nur schlecht an. Er wusste, dass sie viele Stunden im Internet damit verbrachte, sich über das Thema zu informieren, wobei sie auch mit entsprechenden Gruppen Kontakt hatte. Manchmal erinnerte deren Weltuntergangsglaube ihn an eine Religion, die die Leute wie eine der vielen Verschwörungstheorien in den Bann zog. Mit dem Unterschied natürlich, dass es eine wissenschaftliche Grundlage mit bitterernstem Szenario gab.

John wollte etwas entgegnen, als es an der Tür klopfte.

Laas Riewerts streckte den Kopf herein. »Tut mir leid, wenn ich störe, aber die Handwerker sind jetzt fertig. Wollen Sie gucken kommen?«

»Gerne.« John folgte ihm in den Garten.

Riewerts war Anfang vierzig, trug Jeans und eine graue Strickjacke über einem Karohemd. John fragte sich unwillkürlich, ob dem Mann bei diesen Temperaturen nicht schrecklich heiß sein musste. Doch das wenige, das er über die Freikirchler wusste, war, dass sie stets Wert auf ein gepflegtes – wenn auch eher konservatives – Äußeres legten.

John stellte zu seinem Entsetzen fest, dass die Handwerker die Wärmepumpe nur wenige Meter von seinem Lieblingsplatz unter dem Ahorn installiert hatten.

Laas Riewerts wusste seinen Blick offenbar zu deuten. »Das war der einzige sinnvolle Ort.«

»Ist das Ding laut?« John sah seine gemütlichen Lektüreabende dahinschwinden.

»Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ich habe mir sagen lassen, es sind maximal dreißig bis fünfunddreißig Dezibel. Da zwitschert mancher Vogel lauter.«

»In Ordnung. Vielen Dank, dass Sie das hier heute übernommen haben.«

»Gerne.« Riewerts ließ den Blick durch den Garten schweifen. »An diesem Haus … hängen ein paar Erinnerungen.«

»Sie haben hier selbst gewohnt?«

»Ja. Mit meiner ersten Frau.« Riewerts biss sich auf die Unterlippe und schob die Hände in die Taschen. »Sagen Sie, da ist etwas …«

»Daddy?«

Celine kam in den Garten hinaus. »Ich muss jetzt zur Redaktionssitzung.«

»Was für eine Redaktionssitzung?«

»Von der Lokalzeitung. Hab ich dir doch erzählt.«

»Nein … oder ich erinnere mich zumindest nicht daran.«

»Wirst du jetzt schon dement?« Celine rollte mit den Augen. »Ich habe dir gesagt, dass ich mir ein bisschen Geld dazuverdienen will. Also warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden?«

»Aber ja … jetzt, wo du es sagst.« John konnte sich zwar noch immer nicht erinnern, doch er hatte auch keine Einwände gegen das Vorhaben. Im Gegenteil. Dass Celine trotz allem an ihrem Traum festhielt, Journalistin zu werden, machte ihm Hoffnung. Anscheinend hatte sie ihre Zukunft doch nicht ganz aufgegeben.

»Bis später, Daddy.« Celine beugte sich zu ihm herüber und drückte ihm einen Kuss auf die Wange, dann machte sie sich auf den Weg.

»Eine sehr nette Tochter haben Sie«, sagte Laas Riewerts.

»Danke«, erwiderte John. »Aber manchmal treibt sie mich in den Wahnsinn.«

»Gott hat Ihnen ein Geschenk gemacht. Ich hoffe, Sie wissen es zu würdigen. Ich habe mir immer Kinder gewünscht, aber … nun ja.«

»Ich bin in der Tat sehr dankbar, dass ich Celine aufwachsen sehen darf.« John deutete mit einem Nicken zu den Handwerkern, die gerade zusammenpackten. »Ich muss mich noch bei den Herren bedanken.«

Er wollte hinübergehen, doch Laas Riewerts fragte: »Sie … waren Kommissar bei der Kripo, ist das richtig?«

John nickte. »Ja, warum?«

»Es gibt da eine Sache, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde.«

»Worum geht es denn?«

»Das … ist hier vielleicht nicht der richtige Ort dafür.«

John taxierte den Mann. Sein Gesichtsausdruck verriet, dass ihn etwas bedrückte. »Was halten Sie davon, wenn Sie auf die Wache kommen? Wenn Sie mögen, gleich morgen. Oder, wenn Ihnen das nicht recht ist, gehen wir ein Bier trinken.«

»Ich … trinke keinen Alkohol. Daher würde ich Ersteres bevorzugen.«

Vor dem Gartentor fuhr ein VW Beetle Cabrio vor. Eine schlanke Frau mit langem schwarzem Haar und Sommerkleid stieg aus und kam an den Zaun. Es war Mette Riewerts, die Frau seines Vermieters.

»Hallo, Herr Benthien!«, sagte sie. »Ich wollte meinen Mann abholen. Oder brauchen Sie ihn noch?«

John ging zu ihr hinüber. »Nein, Sie können ihn wiederhaben. Er hat ganze Arbeit geleistet.« Er streckte Laas Riewerts die Hand hin. »Vielen Dank noch mal.«

»Jederzeit gern.«

»Einen schönen Abend Ihnen beiden«, verabschiedete sich John.

»Gleichfalls!« Mette Riewerts winkte zum Abschied und setzte sich ins Cabrio.

»Also dann, Herr Kommissar«, sagte Laas Riewerts. »Bis morgen.«

John sah ihm nach, wie er zur Straße ging, und fragte sich, was der Mann ihm wohl so Dringendes mitzuteilen hatte.

2 Sanna

Im Schwurgerichtssaal des Flensburger Landgerichts, der mit seinen Holzvertäfelungen und der kunstvoll verzierten Deckenkonstruktion weitgehend in der ursprünglichen Bauweise des neunzehnten Jahrhunderts erhalten war, erhoben sich die Anwesenden zur Urteilsverkündung.

Staatsanwältin Sanna Harmstorf hielt unwillkürlich für einen Moment die Luft an, als die drei Richter mit den beiden Schöffen das mit Holz eingefasste und etwas erhöhte Podium betraten. Sie war sich ihrer Sache sehr sicher. Doch so sicher dann doch wieder nicht. Auch wenn die Beweislage klar war, der Verteidiger hatte sich alle Mühe gegeben, die Zurechnungsfähigkeit der Angeklagten Dorothea Schwenning und ihres Lebensgefährten Stefan Zurgiebel in Zweifel zu ziehen.

Sanna war schon lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass der alte Spruch zutraf: Auf hoher See und vor Gericht war man allein. Am Ende konnte man nie mit absoluter Sicherheit sagen, wie ein Gericht entscheiden würde.

Der Vermisstenfall Mathilda Schwenning hatte die deutsche Medienlandschaft über Wochen in Atem gehalten.

Es war der erste Tag nach den langen Sommerferien gewesen, als die Sechsjährige morgens auf dem Weg zur Schule, die nur wenige Straßen vom Elternhaus in Maasholm entfernt lag, verschwunden war. Es hatte jede Spur gefehlt. Keine Zeugen, die etwas gesehen hatten, keine Nachricht von einem etwaigen Entführer – wobei diese Variante ohnehin früh ausgeschieden war, da bei Dorothea Schwenning und Stefan Zurgiebel, einer Kassiererin und einem Paketboten, nichts zu holen gewesen wäre. Natürlich war neben Erpressung auch ein anderer Grund für eine Kindesentführung denkbar gewesen. Das Augenmerk der Ermittlungen hatte sich daher schnell auf das familiäre Umfeld gerichtet.

Sanna beobachtete, wie die Vorsitzende Richterin noch einmal auf die Aufzeichnungen sah, die sie in der Hand hielt, dann wanderte ihr Blick zu den Angeklagten, die mit ihrem Verteidiger der Staatsanwaltschaft gegenübersaßen. Die beiden Holztische waren schräg ausgerichtet, sodass die Parteien einander, gleichzeitig aber auch dem Richterpult zugewandt waren. Hinter diesem waren zwei Sprossenfenster geöffnet, damit ein wenig Luft in den stickigen Saal kam.

Der Richterin standen zwei Berufsrichter zur Seite, neben ihnen die Schöffen. Der Protokollant hatte außen links Platz genommen und war bereit, den Urteilspruch aufzuzeichnen.

Der Prozess hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, obwohl das Interesse an dem Fall groß war. Vor der Tür des Schwurgerichts lagerten bereits die Reporter und warteten auf den Ausgang.

Sanna blickte zu den Zuschauerbänken hinüber. Die Richterin hatte lediglich direkte Angehörige und am Prozess Beteiligte zugelassen. Außer ihnen saßen noch die Kriminalkommissare Tommy Fitzen und Leon Kessler im Auditorium. Fitzen hatte die Mordkommission geleitet. Obwohl es das erste Mal gewesen war, dass er eine solche Führungsrolle übernommen hatte, hatte er seine Sache ausgezeichnet gemacht. Den Gesichtern der beiden konnte Sanna ansehen, dass sie ebenso angespannt auf den Ausgang des Verfahrens warteten wie sie.

Die Ermittlungen hatten zunächst auf der Stelle getreten. Denn es hatte neben Hinweisen auf ein Gewaltverbrechen eben auch jede Spur des Mädchens – beziehungsweise ihrer Leiche – gefehlt.

Letztendlich hatten sie es Kommissar Zufall zu verdanken gehabt, dass die sterblichen Überreste des Kindes gefunden worden waren. Aus der rechtsmedizinischen Obduktion hatten sich die Todesumstände und der mutmaßliche Tathergang rekonstruieren lassen.

Schwenning und Zurgiebel hatten Mathilda wochenlang in einem Kellerraum eingesperrt, weil sie ungehorsam gewesen war. Sie hatten dem Kind weder Wasser noch Essen gegeben. Die Kleine war elendig verdurstet. Tommy Fitzen hatte Dorothea Schwenning schließlich in der Vernehmung nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen, bis sie die Tat gestanden hatte.

»Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil«, begann die Richterin. »Der Angeklagte Stefan Zurgiebel wird des Mordes für schuldig befunden. Er wird hierfür zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Angeklagte Dorothea Schwenning wird der Beihilfe zum Mord für schuldig befunden. Sie wird hierfür zu einer Haftstrafe von fünfzehn Jahren verurteilt. Bitte setzten Sie sich …«

Die weiteren Ausführungen der Richterin nahm Sanna nur noch gedämpft wahr. Eine Woge der Erleichterung überflutete sie. Das Gericht war ihrer Argumentation gefolgt und hatte im Fall der Beihilfe sogar das maximale Strafmaß ausgenutzt. Es war ein gutes Gefühl, wenn nach Wochen und Monaten harter Arbeit der Gerechtigkeit Genüge getan wurde.

Die beiden Angeklagten nahmen das Urteil mit stoischer Miene hin. Sie setzten sich auf ihre Plätze, während die Richterin die Begründung verlas.

Dorothea Schwenning und Stefan Zurgiebel hatten die harte Strafe mehr als verdient, doch letztendlich wurde selbst diese der Tat nicht gerecht, die die beiden begangen hatten. Denn am Ende ihrer Haft würden sie das Gefängnis verlassen und noch ein Restleben haben.

Für ihre kleine Tochter Mathilda galt das nicht.

Sanna tauschte einen kurzen Blick mit Tommy Fitzen und nickte ihm anerkennend zu. Er hatte auch noch in anderer Hinsicht seinen Anteil daran, dass die Eltern nun ihrer gerechten Strafe zugeführt wurden. Wie es ihre Art war, hatte Sanna während der Ermittlungen auf die strikte Einhaltung der Verfahrensregeln gedrungen – gerade in einem Fall wie diesem mochte man sich das Fiasko nicht ausmalen, wenn zwei Mörder wegen eines Verfahrensfehlers freikämen. Fitzen hatte Sannas Erwartungen sogar noch übertroffen. Er hatte die Ermittlungen derart penibel geführt, wie sie es zuvor noch nicht erlebt hatte. Er hatte sich wohl ebenfalls keinen Schnitzer erlauben wollen. Vor der Anklageerhebung hatte er mehrere Nächte durchgearbeitet, um die komplette Ermittlungsakte noch einmal auf Unstimmigkeiten, vage Formulierungen und korrekte Aktenführung zu überprüfen. Der Aufwand hatte sich gelohnt.

Sanna sah zu, wie die beiden Angeklagten nach dem Urteilsspruch abgeführt wurden. Dann erhob sie sich, verließ den Saal und stellte sich den versammelten Medienvertretern. Das Interesse der Öffentlichkeit war so groß, dass sie es nicht bei ein paar lapidaren Worten bewenden lassen konnte. Es dauerte eine halbe Stunde, bis sie die wichtigsten Fragen beantwortet und ein Interview mit einem Kamerateam der Tagesschau geführt hatte.

Als sie das Gerichtsgebäude verließ und auf den kopfsteingepflasterten Platz davor trat, fiel eine Last von ihr ab. Sie atmete tief durch und ging zu Fitzen und Kessler hinüber, die unter einem der Bäume standen, welche den Platz in einem Halbkreis einrahmten.

Tommy Fitzen reichte ihr die Hand. »Meinen Glückwunsch zum gelungenen Prozess.«

»Das kann ich nur zurückgeben. Ohne Ihre brillante Vorarbeit hätte es auch anders ausgehen können.«

Sie streckte Leon Kessler ebenfalls die Hand hin, doch er griff nicht zu, sondern sagte nur nüchtern und mit unbewegter Miene: »Ich gratuliere, Frau Staatsanwältin.«

So war das schon die ganze Zeit gewesen.

Tommy Fitzen war offen und zugewandt, Leon Kessler zwar professionell, aber deutlich reserviert ihr gegenüber. Und nicht nur er war so gewesen, sondern auch einige seiner Kollegen aus der Mordkommission.

Üblicherweise hielt sich die Staatsanwaltschaft bei Ermittlungen zurück und ließ die Polizei ihre Arbeit machen. Sanna hatte allerdings mehr als einen Fall zum Erfolg geführt, indem sie das jeweilige Team eng begleitete. Manche Kollegen warfen ihr deshalb einen ausgeprägten Kontrollwahn vor.

Sie galt als emotionslos und unterkühlt, rein den Fakten und Paragrafen verschrieben, mit wenig Sinn für das Zwischenmenschliche. Ihrer Ansicht nach hielt sie sich lediglich an die Regeln, daher konnte sie nur ahnen, weshalb dieser Eindruck immer wieder entstand – schließlich hatte sie diesen Ruf bereits in ihrer alten Dienststelle in München gehabt, und er schien ihr hier nach Flensburg gefolgt zu sein. Es musste an ihrer friesischen Ader liegen, gepaart mit dem Aussehen. Sie war ein Albino, und sie wusste, dass die weißen Haare und die blauen Augen auf nicht wenige Menschen eine unterkühlte Ausstrahlung hatten.

Allerdings hatte Sanna die sichere Vermutung, dass nichts von alledem die Kollegen der Flensburger Kripo derart verstimmt hatte. Nein, der Grund lag ganz woanders.

»Also dann«, meinte Tommy Fitzen, dem die Situation sichtlich unangenehm war. »Ich habe mir den Nachmittag freigenommen. Schätze, bei den Temperaturen werde ich wohl mit meiner Tochter ins Freibad gehen. Wir sehen uns.«

Er klopfte Leon Kessler zum Abschied auf die Schulter und ging davon.

Kessler blieb stehen. »Auf ein Wort, Frau Staatsanwältin.«

Er griff in sein Jackett – vor Gericht hatte man ungeachtet der Temperaturen in angemessener Kleidung zu erscheinen – und holte ein gefaltetes Blatt Papier hervor, das er Sanna hinhielt.

»Was ist das?«, fragte sie und nahm den Zettel entgegen.

»Sie sollten wissen, dass John Benthien hier in Flensburg noch immer sehr viele Freunde hat. Im Gegensatz zu Ihnen. Wir wissen Bescheid.« Kessler wandte sich zum Gehen. »Ich wünsche einen angenehmen Tag, Frau Staatsanwältin.«

Sanna faltete das Blatt auf.

Es war die Kopie eines Zeitungsartikels. Sie spürte, wie sich ihre Nackenhaare aufstellten. Bislang war es lediglich ein vager Verdacht gewesen. Nun hatte sie die Bestätigung, dass sich die Kriminalpolizei gegen sie verschworen hatte.

Das Hausboot, auf dem Sanna lebte, lag im Jachthafen unterhalb der Flensburger Marineschule. Ursprünglich hatte es eine Übergangslösung sein sollen, doch seit ihrem Amtsantritt hatte die Arbeit ihr Leben bestimmt. Für eine Wohnungssuche war keine Zeit gewesen. Mit Schlafzimmer, kombiniertem Wohn- und Essraum sowie Bad und Dusche bot das Hausboot genug Platz für eine Person.

Sanna hatte sich den Nachmittag freigenommen. Sie ging mit einem kalten alkoholfreien Pils hinaus auf die Terrasse und ließ die Flasche mit einem Ploppen aufschnappen. Einen Erfolg musste man feiern, man wusste nicht, ob es einen nächsten geben würde.

Sie hatte eine bequeme Baumwollhose und ein T-Shirt angezogen. Bevor sie sich setzte, spannte sie den Sonnenschirm auf. Die Holzklappstühle, die sie zu ihrem Einzug im Baumarkt gekauft hatte, hatte sie inzwischen gegen Loungesessel und einen Beistelltisch aus Korb getauscht.

Das Hausboot lag quer zur Landseite an einem Steg vertäut, sodass die Terrasse nach Osten zeigte. Sanna genoss die Aussicht auf die Förde, wo ein paar Segelschiffe ihre Bahnen zogen.

Sie führte die Bierflasche an die Lippen und wollte einen Schluck trinken, hielt dann aber inne. Sosehr sie sich auch Mühe gab, den Erfolg zu feiern, er fühlte sich mittlerweile schal an. Grau und drückend schwebte das Gewitter über ihrem Kopf, das sich in den vergangenen Monaten langsam, aber unaufhaltsam im Präsidium zusammengebraut hatte.

Ihr Vorgehen gegen John Benthien hatte es heraufbeschworen. Und nun war ein erster Blitz direkt neben ihr eingeschlagen, in Form des Artikels, den Kessler ihr in die Hand gedrückt hatte.

Sie hatte sich von Anfang an keine Illusionen gemacht, dass es John Benthien war, der ehemalige Erste Hauptkommissar der Flensburger Kripo, der die Kollegen gegen sie aufgebracht hatte. Oder besser gesagt, seine Strafversetzung, zu der sie ihren Beitrag geleistet hatte.

Benthien hatte in einem Mordfall Beweise unterschlagen, und das, weil er sich in die Täterin verliebt und sie beinahe mit der Tat hatte davonkommen lassen.

Sanna hatte heimlich gegen ihn ermittelt, ihm aber am Ende sogar geholfen, noch einigermaßen unbeschadet aus der Sache herauszukommen. Zunächst hatte es auch so ausgesehen, als wüsste die Truppe ihren Kniff wertzuschätzen, immerhin hatte sie der Polizei eine öffentliche Schmach erspart.

Doch die Begeisterung war schnell verflogen.

Auch wenn die offizielle Sprachregelung natürlich anders lautete, wussten alle, dass Benthien sich etwas hatte zuschulden kommen lassen. Nur was, das war lediglich einem eingeschworenen Kreis bekannt, zu dem neben Sanna selbst Tommy Fitzen, Lilly Velasco sowie Kriminalrat Gödecke und Oberstaatsanwalt Bleicken gehörten.

Alle hatten dichtgehalten, was Benthien betraf.

Was Sanna anging, sah das anders aus.

Jemand musste geplaudert haben. Denn es hatte die Runde gemacht, dass sie es gewesen war, die Benthien nachspioniert und ihm eine Falle gestellt hatte. Anders waren auch die Worte von Leon Kessler nicht zu interpretieren.

Nun galt sie als Verräterin. Dazu kam, dass sich offenbar jemand die Mühe gemacht hatte, in ihrer Vergangenheit zu graben.

Sanna stellte die Bierflasche auf dem Gartentisch ab und griff nach dem Artikel, den Kessler ihr gegeben hatte. Sie musste ihn nicht erst lesen.

Es ging um Mario Russo.

Sanna spürte, wie sich beim Gedanken an ihn ein Kloß in ihrem Hals bildete. Die Tränen schossen ihr unwillkürlich in die Augen. Sie presste die Lippen aufeinander und kämpfte dagegen an.

Mario war Hauptkommissar der Münchner Kriminalpolizei gewesen. Bis Sanna ihn als Staatsanwältin und Leiterin der Ermittlungen in eine völlig ausweglose Situation geschickt hatte. Mario hatte mit dem Leben bezahlt, und das, weil Sanna die Regeln streng befolgt hatte. Hätte sie fünfe gerade sein lassen, wie es vermutlich ein John Benthien getan hätte, wäre Mario noch am Leben, seine Tochter hätte noch ihren Vater und seine Frau ihren Ehemann.

Sie hatte Mario in den Tod geschickt, und das würde sie für den Rest ihres Lebens verfolgen, wie ihr nun klar wurde. In den vergangenen Monaten hatte sie tatsächlich gedacht, Mario und die Schuld, die mit ihm verbunden war, hinter sich gelassen zu haben. Doch dass sie keinen Gedanken an ihn verschwendet hatte, war offenbar nur der hohen Arbeitslast geschuldet und dem Bestreben, sich in Flensburg einzufinden. Mit ihrem Wechsel in den Norden hatte Sanna den dunklen Abschnitt ihres Lebens hinter sich lassen wollen. Nun holte ihre Vergangenheit sie ein.

Es lag auf der Hand, was Leon Kessler ihr hatte sagen wollen, als er ihr den Artikel überreicht hatte. Er kannte ihr Geheimnis.

Sanna sah auf die Förde hinaus, überlegte, was sie tun sollte, kam aber zu dem Schluss, dass ihr für den Moment wohl nichts anderes übrig blieb, als abzuwarten.

Dabei fiel ihr Blick auf die ungeöffnete Post, die sie mit nach draußen gebracht hatte. Es war ein Brief von der Stadtkasse Flensburg dabei. Sanna öffnete ihn. Es handelte sich um die Grundsteuerabrechnung für das Haus in Munkmarsch auf Sylt, das ihre Schwester Jaane und sie von ihrer Mutter geerbt hatten.

Jaane.

Verdammter Mist. Wie hatte sie das nur vergessen können?

Sie hatte ihrer kleinen Schwester versprochen, sich bei ihr zu melden. Wie lange war das jetzt schon her? Eine Woche?

Der Prozess hatte ihre ganze Aufmerksamkeit gefordert. Dabei war Jaane alles, was ihr von ihrer Familie geblieben war.

Als Sanna hergezogen war, hatten sie es sich zur Routine gemacht, am Wochenende nach Sylt zu fahren. Doch je mehr Akten sich auf ihrem Schreibtisch getürmt hatten, desto weniger Zeit hatte sie für Jaane gefunden.

Sanna sah auf die Uhr. Kurz nach vier.

Wenn sie sich beeilte, würde sie noch einen der Autozüge erwischen. Kurz entschlossen stand sie auf, brachte die Sachen hinein und zog sich um.

Eine Viertelstunde später fuhr sie über die Landstraße in Richtung Niebüll. Zur Hauptferienzeit ging es nur langsam voran.

Ihre Gedanken kehrten zu Mario Russo zurück. Bislang hatte lediglich eine Person hier oben in Flensburg von dieser Geschichte gewusst. Eine Person, die früher sowohl mit Leon Kessler gearbeitet hatte als auch John Benthien sehr nahe gewesen war.

Ursprünglich hatte Sanna angenommen, sie stünde auf ihrer Seite und könnte ein Geheimnis für sich behalten. Doch vielleicht hatte sie sich da getäuscht. Vielleicht war es an der Zeit, ein Gespräch unter Frauen zu führen.

Mit Lilly Velasco.

3 John

Lilly.

John musste unwillkürlich an sie denken, als er die Haustür hinter sich schloss und zu einem Abendspaziergang aufbrach.

Seine ehemalige Kollegin und Geliebte hatte er vor etwa einem Jahr das letzte Mal persönlich gesehen, als er sie im Krankenhaus kurz nach der Geburt ihrer Tochter besucht hatte. Sie hätten viel zu bereden gehabt, sehr viel, doch es war weder der richtige Moment noch der richtige Ort dazu gewesen.

John sollte sich bei ihr entschuldigen und obendrein auch bedanken. Er hatte sie mit einer anderen betrogen und ihrer Beziehung ein Ende gesetzt, indem er sich Hals über Kopf in eine Mörderin verliebt hatte, deren Tat er noch dazu versucht hatte zu vertuschen. Dennoch hatte Lilly Größe gezeigt und sich für ihn aufs Glatteis gewagt. Sie hatte brisante Details aus der Vergangenheit der Staatsanwältin zutage gefördert und sie damit unter Druck gesetzt. Letztendlich hatte er es Lilly zu verdanken, dass sich ihm mit der Versetzung nach Friedrichstadt ein Ausweg geboten hatte. Ohne sie wäre er jetzt nicht hier, sondern im Gefängnis.

Sie hatten sich gegenseitig versprochen, miteinander in Kontakt zu bleiben, und Lilly hatte Celine und ihn besuchen wollen. Aber wie das Leben so spielte … Lilly war nun stolze Mutter und hatte mit der Kinderbetreuung wohl genug zu tun. Er selbst hatte sich in seine neue Stelle und das Umfeld einfinden und sich um Celine kümmern müssen. So war die Zeit vergangen.

Von seinem besten Freund und Kollegen Tommy Fitzen, mit dem er ab und an telefonierte, wusste er, dass Lilly in der Zwischenzeit Juri geheiratet hatte, ebenfalls ein ehemaliger Kollege. Gott, immer wenn er an die alte Truppe dachte, wurde John bewusst, wie sehr er sie doch vermisste – als Kollegen, aber vor allem als Menschen, die ihm viel bedeuteten. Jedenfalls hatten Lilly und Juri ganz im Stillen ihre Hochzeit gefeiert, ohne großes Tamtam. John hatte lediglich eine Karte mit einem Foto erhalten. Er wünschte den beiden alles Glück der Welt.

Am besten sollte er wohl einfach zum Hörer greifen, wenn er gleich wieder zu Hause wäre, und Lilly spontan anrufen. Aber was sollte er sagen? Das Thema, was er mit ihr zu bereden hatte, war nichts fürs Telefon.

John schlenderte durch die Straßen zum Marktplatz. Er mochte die Abendstimmung. Die Dämmerung hatte eingesetzt, die Tagestouristen waren weg, und in den Gassen von Friedrichstadt kehrte langsam Ruhe ein. Die Hitze des Tages staute sich teils noch zwischen den Häusern, doch es war bedeutend angenehmer geworden. Deshalb hatte er es sich zur Angewohnheit gemacht, sich in den späten Stunden die Beine zu vertreten und bei der Gelegenheit noch einmal nach dem Rechten in seiner kleinen Stadt zu sehen.

Er ging am Mittelburggraben vorbei, der, umgeben von hohen Bäumen und Grünflächen, so etwas wie die grüne Lunge von Friedrichstadt war. An der Ecke Mittelburgwall und Westersielzug kam er am schiefen Haus vorbei, einem Wahrzeichen der Stadt. Der Giebel des aus weißen Klinkersteinen errichteten Gebäudes neigte sich in beachtlichem Winkel über die Straße, sodass man den Eindruck hatte, es wäre mit der Zeit auf dem instabilen Untergrund zur Seite gekippt. John hatte sich allerdings von den Einwohnern erklären lassen, dass es einen praktischen Grund dafür gab. Das Haus war ursprünglich als Kaufmannshaus errichtet worden, im Jahr 1688, einer wirtschaftlichen Blütezeit von Friedrichstadt. Damals zog man Lasten außen an den Häusern hoch, um sie im Speicher zu lagern. Damit die Fassade und der Giebel von sperrigen Gütern nicht beschädigt wurden, neigte man diesen absichtlich nach vorne, sodass die Last immer ein gutes Stück von der Hauswand entfernt in der Luft hing.

Plötzlich hörte John laute Stimmen.

Er sah sich um und erblickte ein kleines Café unweit des schiefen Hauses. Himmelreich stand auf einem Schild über dem Eingang in schwungvollen Lettern geschrieben.

John erinnerte sich, im Lokalblatt über das Café gelesen zu haben. Es war erst kürzlich eröffnet worden und gehörte der Freikirche.

Es brannte noch Licht, und John konnte zwei Männer erkennen, die sich hinter der Theke mit energischen Gesten unterhielten. Dabei fiel ihm auf, dass eine Hälfte des Schaufensters mit Graffiti beschmiert war. Ein rosafarbener Penis. John stieß einen Seufzer aus. Er musste gar nicht lange überlegen, wie der dort hingekommen war. Auf so eine Idee kam wohl tatsächlich nur eine Horde hormongesteuerter Jugendlicher.

Die Männer bemerkten ihn nicht, bis er an die Glastür klopfte. Sie schauten verdutzt zu ihm herüber. John winkte ihnen zu.

Der Jüngere und Schmächtigere der beiden öffnete die Tür einen Spalt weit. »Wir haben leider schon geschlossen. Besuchen Sie uns gerne morgen wieder.«

»Polizei. John Benthien. Ich leite die Wache hier.«

Der Mann sah ihn erschrocken an und blickte fragend zu dem Größeren hinüber. Der löste sich von der Theke und kam zu ihnen. Von Nahem erkannte John die Ähnlichkeit. Die beiden mussten Brüder sein, wenn auch ziemlich ungleiche. Der Schmächtige hatte ein zierliches Gesicht, das mit den geschwungenen Lippen und dünnen Augenbrauen beinahe etwas Weibliches hatte. Der Große war ein Muskelpaket mit kantigem Kinn und Dreitagebart. Beiden gemein waren die kurzen schwarzen Haare mit den hohen Geheimratsecken.

»Was können wir für Sie tun?«, fragte der Große.

»Es geht eher darum, was ich für Sie tun kann.« John deutete auf das beschmierte Schaufenster.

Die beiden folgten seinem Fingerzeig, und es schien, als bemerkten sie erst jetzt, was da auf der Frontscheibe ihres Cafés prangte.

»Ah … das«, meinte der Schmächtige. Wieder sah er verunsichert seinen Bruder an.

»Das werden wir morgen wegwischen«, sagte der Große in bestimmtem Ton und griff nach der Tür, um sie zu schließen. »Wenn Sie uns jetzt entschuldigen.«

»Sie können das zur Anzeige bringen«, schlug John vor.

»Was?« Der Große hielt inne.

»Sie sind nicht als Einzige von diesem Vandalismus betroffen. Mit einer Anzeige wird die Sache aktenkundig, und ich kann ihr nachgehen …«

»Wir überlegen es uns.« Er schloss die Tür vor Johns Nase und verriegelte sie. Die beiden gingen hinter die Theke und von dort zu einer Tür, die vermutlich zu einem Hinterzimmer führte. Bevor sie verschwanden, wandte sich der Schmächtige noch einmal nach John um. Etwas Sorgenvolles lag in seinem Blick. Dann folgte er seinem Bruder, und das Licht im Café erlosch.

John wunderte sich einigermaßen über die Reaktion der beiden. Die beschmierte Fensterscheibe schien sie nicht im Geringsten zu interessieren.

Er setzte seine Runde fort, überquerte die Fußgängerbrücke, die beim Bootsverleih über den Ostersielzug führte, und kam schließlich an der Schleswiger Straße nahe der Brücke vorbei, von der er vorhin Celine und ihre Freunde verscheucht hatte. John blieb kurz stehen und blickte auf das Wasser der Gracht, das sich im leichten Wind kräuselte.

Er kniff die Augen zusammen.

Weiter hinten konnte er auf dem Wasser einen Ruderer erkennen. Um wen genau es sich handelte, war wegen der aufziehenden Dunkelheit nicht auszumachen, nur dass sein Körper das Heck des kleinen Bootes ausfüllte. Wer immer es war, er oder sie stellte sich reichlich ungeschickt an und hatte Schwierigkeiten, die Ruder in einem synchronen Schlag zu bewegen. Ein Blatt hing noch in der Luft, während das andere bereits das Wasser berührte.

John verfolgte das Schauspiel noch einem Moment, dann ging er weiter den Ostersielzug entlang.

Dabei musste er einem schwarzen Dacia Duster ausweichen, der mit zwei Reifen auf dem Grünstreifen parkte. Aus dem Innenraum des SUV war das Glimmen einer Zigarette zu sehen. Der Fahrer trug eine Schiebermütze und hatte das Fenster auf seiner Seite heruntergelassen.

Einem Moment überlegte John, ob er den Mann zurechtweisen sollte. Doch man konnte es auch übertreiben.

Im Vorbeigehen warf John einen strengen Blick durch die Beifahrerscheibe. Der Fahrer bemerkte ihn jedoch nicht. Seine Augen waren auf die Häuser des gegenüberliegenden Ufers gerichtet.

Dort hatte der Ruderer offenbar sein Ziel erreicht. John konnte noch immer kein Gesicht erkennen, nur so viel, dass es tatsächlich ein recht beleibter Mann war, der bei einem der Häuser angelegt hatte und umständlich aus dem Boot auf den Steg kletterte.

John ging weiter, überquerte die nächste Brücke und schwenkte dann nach links in Richtung Heimat.

Aus den Fenstern zu beiden Seiten der Gasse fiel Licht auf das Kopfsteinpflaster. Die schmalen Giebelhäuser drängten sich hier dicht an dicht. John fühlte sich in frühere Zeiten zurückversetzt. Noch während er darüber nachdachte, wie die Menschen wohl einst hier gelebt hatten, wurde er eines Schattens gewahr, der sich in eine schummrige Seitengasse drückte.

John blieb stehen. »Hallo? Was treiben Sie da?«

Keine Reaktion.

»Ich habe Sie gesehen. Kommen Sie raus.«

John legte die Stirn in Falten und musterte den Mann, der sich vorsichtig aus der Gasse wagte.

Auf seiner knolligen Nase saß eine Stahlgestellbrille, deren linker Bügel mit Klebeband fixiert war. Er reichte John ungefähr bis zu den Schultern, hatte rostrotes Haar, und das Auffallendste an ihm war seine gekrümmte Körperhaltung. Unter dem Rücken seines schwarzen Sweatshirts zeichnete sich ein Buckel ab.

»Ich … will keinen … Ärger«, stotterte der Mann.

»Sie brauchen keine Angst zu haben«, sagte John, und da er in Zivil war, schob er hinterher: »Ich bin von der Polizei und will Ihnen nichts Böses.«

Der Angesprochene rückte seine Brille zurecht.

John warf einen Blick die Gasse hinunter. Sie endete an einer hohen Steinmauer. Zu beiden Seiten gab es weder Fenster noch Türen.

»Darf ich fragen, was Sie hier machen?«

Der Mann riss die Augen auf, und seine Unterlippe begann zu zittern. »Nix. Ich wandele.«

»Sie … wandeln?«

»Ich wandele. Und rede mit Gott.«

»Aha.« John kratzte sich am Hinterkopf. »Und warum tun Sie das ausgerechnet hier in dieser dunklen Gasse?«

Der Mann antwortete nicht, doch John entging nicht, wie er kurz zu einem der Häuser hinübersah.

»Ich wiederhole meine Frage«, sagte er. »Was treiben Sie hier?«

Da nahm der Mann die Beine in die Hand. Er stolperte auf dem Kopfsteinpflaster, schlug der Länge nach hin, berappelte sich aber schnell wieder.

»Bleiben Sie stehen«, rief John und eilte ihm hinterher. Doch er hatte keine Chance. Der Mann verschwand mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit um die nächste Ecke.

John gab auf und kehrte zu der Gasse zurück. Er drückte sich an die Wand, wo der Mann gerade gestanden hatte.

Der Blick ging von hier zum Haus von Laas Riewerts und seiner Frau Mette. Die beiden waren Nachbarn von Erna Wiebe, der John heute Morgen mit ihrem Boot geholfen hatte.

Hatte der Mann mit dem Buckel das Haus der Riewerts’ beobachtet? Ein Spanner?

John raffte sich auf und ging weiter.

Kurz darauf öffnete er die Tür seines Hauses und betrat den Flur. Bis auf das Licht in der Küche lag alles im Dunkeln.

»Celine?«, rief John.

Keine Antwort.

Er ging hoch in den ersten Stock, fand ihr Zimmer aber verlassen vor. John blickte auf die Uhr. Es war schon kurz nach zehn.

Nun hatten sie keine Uhrzeit ausgemacht, zu der sie wieder zu Hause sein sollte, schließlich war Celine erwachsen. Die ständige Sorge, wenn sie unterwegs war, würde John aber wohl nie abschütteln können.

Natürlich konnte eine Redaktionskonferenz länger dauern. Aber bei einer Lokalzeitung im Beisein von Schülern?

John überlegte, ob er Celine oder bei der Zeitung anrufen sollte. Vermutlich hatte sie ihr Handy ohnehin auf lautlos gestellt, und es wäre ihr überaus peinlich, wenn ihr alter Herr sich mitten in einer Besprechung erkundigte, wann sie denn endlich nach Hause käme.

Er schrieb ihr lieber eine SMS.

Dauert es noch lange? Willst du Abendessen?

John wartete einen Moment, und als nicht direkt eine Antwort kam, steckte er das Handy in die Hosentasche.

Er holte sich ein kühles Pils aus dem Kühlschrank und ging damit hinaus in den Garten. Mit einer Hand zog er die Liege unter den Ahornbaum und legte sich hin.

Die Wolken rissen auf, und der Mond und die Sterne kamen zum Vorschein. In der Gracht gluckste friedlich das Wasser, als John einen großen Schluck trank und merkte, wie fast augenblicklich die entspannende Wirkung des Alkohols einsetzte. Es waren Momente wie dieser, die ihn mit seiner neuen Wirkstätte versöhnten.

Da klingelte sein Handy.

Es war Ben, sein Vater. »Junge, wie geht es dir?«

»Kann nicht klagen, gerade ganz gut.« John trank noch einen Schluck.

»Schön, schön. Vivienne und ich sind auf Sylt. Ich wollte dir nur sagen, dass alles gut ist.«