19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Heinz Strunk lädt uns wieder ein in eine Welt, in der es viel zu staunen und zu lachen gibt, obwohl sie im Großen und Ganzen voller Schmerz und Schauer ist. Berichtet wird von ganz schön merkwürdigen Krankheiten, beunruhigenden Vorgängen im Nachbarhaus der Vorortsiedlung, es werden abgrundtief elende Familiengeschichten und Paartragödien erzählt. Ein Mann wird nach dem Tod mit der Inschrift auf seinem Grabstein verarscht, eine Frau möchte sich nur die Nase richten lassen und gerät an den ganz falschen Schönheitschirurgen, und am Fischbuffet im Luxusresort in Maspalomas ziehen in der Nebensaison Rentnerpaare gegeneinander in den Krieg. Die Welt von Heinz Strunk wirkt düster und fremd, obwohl oder weil sie mit jeder Faser mit unserer eigenen Realität verbunden ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Heinz Strunk

Kein Geld Kein Glück Kein Sprit

Erzählungen

Über dieses Buch

«Short Storys sind öd? Ja, oft. Doch nicht jene von Heinz Strunk.»

Der Standard

Heinz Strunk lädt uns wieder ein in eine Welt, in der es viel zu staunen und zu lachen gibt, obwohl sie im Großen und Ganzen voller Schmerz und Schauer ist. Berichtet wird von reichlich merkwürdigen Krankheiten, beunruhigenden Vorgängen im Nachbarhaus der Vorortsiedlung, es werden abgrundtief elende Familiengeschichten und Paartragödien erzählt. Versammelte Haushaltsroboter wohnen andächtig einem Puppentheater bei, eine Frau möchte sich nur die Nase richten lassen und gerät an den ganz falschen Schönheitschirurgen, und am Fischbüfett im Luxusresort in Maspalomas ziehen in der Nebensaison Rentnerpaare gegeneinander in den Krieg.

Heinz Strunks Geschichten sind krass und zum Staunen, deprimierend und komisch. Alles genau wie im richtigen Leben.

Vita

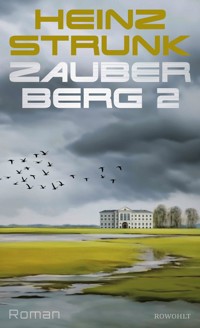

Der Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk wurde 1962 in Bevensen geboren. Seit seinem ersten Roman «Fleisch ist mein Gemüse» hat er 14 weitere Bücher veröffentlicht. «Der goldene Handschuh» stand monatelang auf der Bestsellerliste; die Verfilmung durch Fatih Akin lief im Wettbewerb der Berlinale. 2016 wurde der Autor mit dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis geehrt. Seine Romane «Es ist immer so schön mit dir» und «Ein Sommer in Niendorf» waren für den Deutschen Buchpreis nominiert. Zuletzt erschien «Zauberberg 2».

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2025

Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

ISBN 978-3-644-02392-5

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Tölpel oder Maestro (auf den Kontext kommt es an)

Berlin, Prenzlauer Berg, Bonanza Coffee Heroes. Mehr Szenecafé ist nicht möglich, selbst für Hauptstadtverhältnisse. Man spricht Englisch, auf Deutsch geht GAR NICHTS. «Sorry?!?????»

Der junge Mann passt hierher, und gleichzeitig passt er überhaupt nicht hierher. Seiner Jacke können wechselnde Moden nichts anhaben, so unauffällig ist sie. Das könnte cool sein oder das exakte Gegenteil. Vor sich einen aufgeklappten Laptop, aber erkennbar mehr als an seinem Rechner ist er an den jungen Frauen am Nebentisch interessiert. Szenegirls, berghain- und kitkatkompatibel.

Die eine, groß und blond, eine stereotypische nordische Schönheit mit allgemein attraktiven, nichtssagenden Zügen. Die Lippen brennen rot in ihrem Gesicht, der Nagellack im gleichen Rot ist so rot, als wäre er noch feucht. Ihre brünette Freundin, süßes Gesicht mit schlagsahnigem Lächeln, klein, pfiffig, niedlich, über ihrer Oberlippe eine winzige Narbe, auch schon wieder sweet.

Die Blonde lässt eine Sandale an der großen Zehe unter dem Tisch baumeln, das hochgesteckte Haar löst sich dauernd aus den Verankerungen, sie steckt es umständlich zurück. Fantastisch sieht das aus. Man bewundert unwillkürlich, wie selbstverständlich gut sie sich in ihrer Haut zu fühlen scheint, sie strahlt eine Souveränität aus, die alles, was sie tut, interessant und anziehend erscheinen lässt.

Die Brust des jungen Mannes wird heiß, weich, wund und sehnsuchtsvoll, seine Augen flackern rat- und trostlos. Die vermutliche Chancenlosigkeit lässt ihn für einen Augenblick erstarren. Er setzt sich kurz auf seine schönen Hände, damit sie nicht wegfliegen oder sich sonst wie selbstständig machen.

Dass der mehlige Typ da seine Blicke nicht von ihr lassen kann, hat sie natürlich längst gecheckt, aber sie ist es gewohnt, ein Objekt der Begierde zu sein. Oft spüren Frauen männliche Aufmerksamkeit, wenn sie verhohlen ist, ganz besonders. Der junge Mann, viel zu schüchtern, um einen Annäherungsversuch zu wagen, wird es bei heimlichen Blicken belassen. Er hat eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie er rüberkommt: a) ein Nerd, ein Anorak, ein einsamer Bastler, tagein, tagaus am Tüfteln, Kleben, Zusammenstecken, b) einer, der in dauernder Furcht davor lebt, den Bus zu verpassen und dann nie mehr Anschluss zu finden, c) aus Sand gemacht, der jeden Moment davongeweht werden kann. Im Ruhezustand (Bereitschaftsbetrieb) verbreitet er eine gleichsam architektonische Stille um sich. Er würde gerne mal ins Sisyphos gehen, oder Tresor oder Kater Blau, aber die Tür wäre Endstation, das muss er sich nicht geben.

Die Brünette geht raus, eine rauchen. Vorhin hat’s geblitzt und gedonnert und wolkenbruchartig geregnet, aber das Gewitter hat sich schnell wieder verzogen. Die Luft ist gesättigt und schwer, jetzt sticht die Sonne schon wieder und zieht den Dunst aus dem Pflaster.

Die Jeans der Blonden sitzen wie aufgemalt. Atemberaubend. À propos Atem: Ihr Mund ist außergewöhnlich groß. Der junge Mann stellt sich vor, wie er während eines nächtlichen Spaziergangs sein Handy in ihren Mund hält und ihre Wangen wie einen Lampenschirm zum Leuchten bringt. Nur so, zum Spaß. Ein Spaß, den nur die wenigsten verstehen würden, die Blonde schon mal gar nicht.

Sein pechschwarzes, übervolles Haar liegt ihm wie ein kleiner Sack auf dem Kopf. Es ist so schwarz, dass es dunkelviolett schimmert. Schwarzes, volles Haar ist rotblondem, schütterem bekanntlich vorzuziehen, aber zu voll sieht auch wieder komisch aus.

Übermorgen geht es nach New York. Dann Boston. San Francisco. Nach einem Offday Japan, und was danach kommt, hat er gerade nicht auf dem Schirm. Wenn die Blonde das alles wüsste! Er könnte sie für heute Abend einladen: Sorry, I don’t know if you’re interested in … Besser nicht.

Gelegentlich stellt er sich vor, wie es wäre, rockstarlike in jeder Stadt ein Girl zu haben; schließlich ist er ein ganz normaler junger Mann mit ganz normalen Träumen und Bedürfnissen. Dreimal erst ist er in der Öffentlichkeit erkannt worden. Wäre er Popstar, gehörte er in eine Liga mit Justin Bieber. Ed Sheeran. Justin Timberlake. Könnte sich vor Autogramm- und Selfiewünschen und einschlägigen Angeboten nicht retten. Als special interest sieht die Sache leider etwas anders aus. Er vertieft sich in seinen Laptop. Auf dem Weg zur Toilette wirft die Blonde einen Blick auf sein Display. Das sind doch Noten, oder? Sie runzelt die Stirn. Für einen DJ ist der entschieden zu uncool. Dass DJs weder Noten lesen noch einen Violin- von einem Bassschlüssel unterscheiden können noch wissen, wie man von a-Moll nach Es-Dur moduliert, hat sie nicht so auf dem Schirm.

Sein Telefon vibriert. Die Frau Mutter, da muss er rangehen. Die Brünette hat aufgeraucht und bereits gezahlt und wartet auf ihre Freundin. Welche komische Sprache spricht der Freak da? Klingt arabisch oder so. Israelisch? Venezolanisch?

«Wollen wir langsam mal los?», fragt sie, als die Blonde wiederkommt.

«Mach doch nicht immer so einen Druck», erwidert die leicht genervt.

Beim Gehen wirft sie dem jungen Mann einen neutralen, immerhin nicht unfreundlichen Blick zu. Er nimmt all seinen Mut zusammen: «Bye.» Da kann man nicht viel falsch machen. Sie schnipst ein paarmal Daumen und Zeigefinger aneinander, soll ein Winken sein. What a Nerd, denkt sie, auf Englisch, sie denkt manchmal Sachen auf Englisch.

Der Nerd nimmt ein Car to go und fährt in die Herbert-von-Karajan-Straße. Am Bühneneingang deutet der Pförtner eine Verbeugung an, das macht er nur bei den wirklich Wichtigen. Der junge Mann begrüßt das Orchester, erkundigt sich, ob sie schon da ist. Ja, seit einer halben Stunde. Er klopft an ihrer Garderobe, es öffnet die leibhaftige Anne-Sophie Mutter. Sie plaudern ein paar Minuten, dann geht er in seine eigene Garderobe.

Die Philharmonie ist seit langem ausverkauft. Punkt zwanzig Uhr betritt die Göttliche mit ihrer dreizehn Millionen Euro teuren Stradivari die Bühne, der nur mit Taktstock bewaffnete junge Mann folgt drei Schritte hinter ihr. Mit dem schwarzen Anzug und der dunkelblauen Krawatte sieht er gleich fünf Kilo leichter aus. Wie immer reicht er der ersten Geige die Hand, dann begibt er sich an sein Dirigentenpult.

Das Violinkonzert von Beethoven verlangt den Philharmonikern und der Jahrhundertmusikerin Höchstleistungen ab. Wie kann man einer Geige nur derartige Töne entlocken? Töne ist viel zu schwach: Für das, was dem Mutter’schen Instrument entströmt, muss das passende Wort erst noch erfunden werden.

Der Maestro dirigiert das Konzert mit geschlossenen Augen und entrücktem Gesichtsausdruck. Nur eine genialische Begabung vermag sich die Tausenden und Abertausenden Noten und Tempi, Tonart- und Dynamikwechsel zu merken. Er galt schon mit acht als One in a million-, ach was, One in abillion-Wunderkind. Jetzt, mit Anfang dreißig, steht er in einer Reihe mit Claudio Abbado, Simon Rattle, Daniel Barenboim und Herbie Karajan himself.

Der Abend wird ein Triumph, das Spiel der Göttlichen ist wie erwartet nicht von dieser Welt. Kein Konzert, ein Gottesdienst. Beim nicht enden wollenden Schlussapplaus denkt der junge Mann, wie schön es wäre, würde die Blonde ihn einmal hier, in seinem Zusammenhang, erleben.

Storchenhaltung

Mit beiden Beinen im Leben stehen. Bedeutet: sich breit machen/sein Ding durchziehen/nicht zweifeln, grübeln, hinterfragen. HOPPLA, JETZT KOMM ICH!

Ich habe in meinem Leben insgesamt vielleicht einhundert Tage mit beiden Beinen im Leben gestanden, die restliche Zeit maximal einbeinig (Storchenhaltung), und das auch noch wackelig, manchmal auch nur auf Zehenspitzen. Die breitärschigen, dickschenkeligen Platzhirsche haben trotzdem in allen wichtigen Dingen das Nachsehen, das war immer mein Trost.

The Voice

In seinen besten Zeiten wurde er ehrfürchtig THE VOICE genannt. Seine Stimme mit dem unnachahmlichen Sound, dem leicht heiseren, trotzdem tiefen Timbre bei gestochen scharfer Aussprache galt mehr als ein Jahrzehnt lang als Goldstandard in der Sprecherszene. Ob Dokumentation, Werbung, Hörbuch, Film- und TV-Synchronisation; die Leute konnten sich an seiner Stimme nicht satthören. Niemals verfehlte sie ihre Wirkung, sie rührte die Menschen bis ins Innere, ließ auch Banales bedeutungsvoll klingen, bohrte sich auf magische Art in den Gehörgang.

Dieses einzigartige Kolorit ließ er sich entsprechend vergolden. Irgendwann war er zum bestbezahlten Sprecher des Landes avanciert, wurde er selbst zum Star, mit Talkshowauftritten, Homestorys, Memoirenband, kleineren (ein Schauspieler war an ihm nicht verloren gegangen) Fernsehrollen.

Doch dieser Augenblick des Ruhms ging vorbei. Zu lange zu präsent, das war es wohl, die Leute hatten genug, seine Stimme kam schlicht und ergreifend aus der Mode. Statt dreißig Stunden die Woche stand er bald nur noch zwanzig, dann zehn, dann so gut wie gar nicht mehr im Tonstudio. Kam doch mal eine Anfrage, sollte er mit dem ortsüblichen Sprechertarif abgespeist werden, ein Bruchteil seiner früheren Rate. Eine schwere Demütigung.

Natürlich hatte er finanziell seine Schäfchen im Trockenen, aber für den vorzeitigen, noch dazu erzwungenen Ruhestand war er einfach nicht gemacht. Er fühlte sich überflüssig und leer; an so vielen Tagen gab es vor der Langeweile keine Rettung. Außer dem Sprechen hatte er eben nichts gelernt.

Er ließ sich gehen, verschanzte sich in der Wohnung, sehr zum Missfallen seiner berufstätigen Frau. Ein vor der Zeit alt gewordener, unfrisch müffelnder, vergesslicher Mann, das ist er nun, mit angetrockneten Spucketröpfchen in den Mundwinkeln. Der Neid auf die neue Sprechergeneration zerrt an ihm. Den gerade angesagten ultrakehligen Sound findet er penetrant, nervig, austauschbar: Hör mal, die klingen doch alle gleich! Reine Modeerscheinung. Er tröstet sich mit dem Gedanken, dass seine Stimme nur vorübergehend out ist, sehr bald aber wieder gefragt sein wird. Die düstere Stimmung lichtet sich, er schöpft neuen Mut, geht nach einem Jahr Sendepause endlich auch mal wieder raus, unter Leute.

Unzählige Beiträge, denen er seine Stimme geliehen hat, laufen nach wie vor in TV, Radio, Internet, seine Stimme hat sich tief ins Kollektivgedächtnis gebrannt bzw. gebrummt. Mit dem Comeback will es aber nicht recht vorangehen. Schlimmer noch: Wenn er an einer roten Ampel wartend telefoniert, spazieren geht, sich in einem Café oder Restaurant mit Freunden trifft, reagieren die Menschen seltsam gereizt. In einer Pizzeria wird er von einem Mann feindselig beäugt. Während der die Unterhaltung von THE VOICE mit einem Bekannten, seinem Ex-Tontechniker, verfolgt, gerät er zusehends in Rage, bis er schließlich die Beherrschung verliert: «JETZT IST JA AUCH LANGSAM MAL GUT.»

Zunächst checkt THE VOICE nicht, was gemeint ist, dass er gemeint ist, bis der Grobian das Psst-Zeichen macht und noch einen draufsetzt: «HAST DU GEHÖRT? SILENCIO!»

Dabei hat er doch nur in Zimmerlautstärke gesprochen! Nun mischt sich noch ein anderer Gast ein: «DIE SÄGESTIMME KENNT MAN DOCH. SCHNAUZE!»

Und in der Pizzeria brechen alle Dämme.

«HÖR AUF ZU NERVEN!»

«DAS MACHT EINEN JA WAHNSINNIG. GNADE!»

«OOOH MANN, HALT ENDLICH DEN SABBEL!»

Einer macht gar mit wütender Handbewegung die Kehle-durchschneiden-Geste. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als den Rückzug anzutreten.

THE VOICE verlässt die Wohnung jetzt nur noch für Einkäufe und Behördengänge. Wenn es sich mal gar nicht vermeiden lässt, dass er spricht, verstellt er die Stimme und piepst wie ein Vögelchen. Oft wird er nicht verstanden, er täuscht dann eine Erkrankung des Kehlkopfes vor.

Aber auch Freunde, Verwandte, seine Kinder, selbst die eigene Frau versetzt der Klang seiner Stimme inzwischen in Weißglut. Sobald er den Mund aufmacht, bildet sich auf ihrer Oberlippe eine tiefe Missfallenskerbe, die ihn sofort verstummen lässt. Sie starrt ihn an, eine, manchmal zwei grauenhafte Minuten lang. Ihr Blick fragt: Was soll ich nur mit dir machen? Er schüttelt den Kopf und hebt gleichzeitig stumm die Schultern, eine hilflose, dümmliche Geste, die nichts zu bedeuten hat, sie aber noch rasender macht.

Leiser und immer noch leiser und ganz leise wird er, sein Stimmchen ein dünner Glühfaden, der unregelmäßig dahinglimmt. Wenn er sich bei dringenden Alltagsangelegenheiten doch mal äußern muss, verstellt er nun auch zu Hause die Stimme. Das klägliche Eiern und Fisteln macht seine Frau fast noch irrer.

«MENSCH, SPRICH NORMAL MIT MIR!!»

Wenn sie gemeinsam fernschauen und ein Beitrag läuft, dem er seine Stimme geliehen hat, klatscht es. Aber keinen Beifall. Sie haut ihm mit der flachen Hand ins Gesicht, boxt ihn in den Magen, gelegentlich fängt er sich auch einen Kinnhaken. Am allerärgsten ist es, wenn er, ohne es zu merken, den Text mitmurmelt. Dann gibt es richtig Arsch voll.

Bäuerchen

Unter einem Schluckauf versteht man eine periodische Kontraktion des Zwerchfells. Auf eine unwillkürliche Zusammenziehung des Zwerchfells folgt nach etwa 35 Millisekunden ein Verschluss der Stimmritze. Das Hicksgeräusch entsteht, weil der Luftstrom der Einatmung auf die Stimmritze prallt.

Es trifft Sonja sonntagnachmittags, nach Kaffee und Kuchen, sie wollte gerade das Geschirr in die Maschine räumen. Erfahrungsgemäß verschwindet ein Schluckauf so plötzlich, wie er gekommen ist; je weniger Aufmerksamkeit man ihm beimisst, desto schneller geht er vorbei. Doch da sie am Abend immer noch vom Bäuerchen geplagt wird, versucht sie es zunächst mit Hausmitteln: Sie hält so lange wie möglich den Atem an. Als das nicht hilft, trinkt sie Zitronensaft. Als das nicht hilft, schnupft sie eine Prise Pfeffer. Als das nicht hilft, schluckt sie ein halbes Dutzend Eiswürfel. Nichts. Sie betäubt die sich anbahnende leise Verzweiflung mit einer halben Flasche Grauburgunder und schläft auf dem Sofa ein. Als sie aufwacht, ist der Schluckauf weg. Doch bereits Minuten später, beim Zähneputzen, spürt sie den Widerhaken in ihrer Kehle, dem erst ein Hicks, dann unzählige Hickser folgen. Zwischendurch setzt der Schluckauf aus, aber nach fünf Minuten, nach zehn, nach zwanzig geht es immer wieder los.

Tricks gegen den Hicks? Fehlanzeige.

Die Recherche bei Wikipedia und anderswo fördert erstaunlich wenig Erhellendes zutage. Wie es zum Schluckauf (lat.: Singultus) kommt, welchen Sinn er hat und welche Mechanismen ihm zugrunde liegen, ist unbekannt. Das Phänomen tritt nicht nur bei Menschen auf, auch bei Katzen, Robben, Pferden, Kaninchen und Pandas konnte es nachgewiesen werden. Unter dem längsten ununterbrochenen Schluckauf litt der Amerikaner Charles Osborne: sage und schreibe achtundsechzig Jahre. Es erwischte ihn 1922 und begleitete ihn bis zum seinem Tod 1990.

Sonja sucht Allgemeinarzt, Internisten und Facharzt für Infektionskrankheiten auf, und, als die nicht helfen können, Chiropraktiker, Hypnotiseur, Akupunkteur. Auch neurologische und psychologische Ursachen sind nicht erkennbar. Die Frequenz der Gluckser, Hitzgi, Schnackerl, Hickeschlicks steigert sich auf quälende 30/min. Nach einem halben Jahr ist Sonja am Ende, ist ihr Zerreißpunkt erreicht.

Sie hing noch nie besonders am Leben. Aus vielen Gründen erscheint es ihr besser, tot als lebendig zu sein. Die Liste ist lang und wird länger, je länger sie darüber nachdenkt: Kein Geld, kein Glück, kein Sprit. Keine Eltern (mehr), kein Mann, keine Kinder. Leider, eigentlich hätte sie gerne welche gehabt, aber es hat sich irgendwie nie ergeben, und kürzlich hat ihr Reproduktionsorgan den Betrieb eingestellt.

Morgen wartet nur ein weiterer finsterer Tag neuer Enttäuschung auf sie; ob sie tot oder lebendig ist, interessiert nicht mehr als das Gewicht eines Steins in einem Schottergarten. Sie glaubt nicht mehr an die Zukunft, sie kann nichts vor sich sehen, kein Klebstoff mehr da, der sie zusammenhält; ein unbedeutender Organismus auf einem winzigen Planeten, der in der kalten Leere des Alls um einen austauschbaren Stern rotiert.

Und so weiter.

Der Tod wird sie nicht nur vom Schluckauf erlösen, sondern auch die Liste löschen, für immer und ewig. Hicks.

Eine Schusswaffe hat sie nicht, sie wüsste auch gar nicht, wie und woher sich eine besorgen, mit Gift kennt sie sich nicht aus, Erhängen ist zu unsicher, sich vor einen Zug zu werfen ist eine blutige, noch dazu die Mitmenschen belastende Unart. Suizid ist eine private, vielleicht sogar die privateste aller Privatangelegenheiten und sollte dezent und diskret vonstattengehen. Nach langem Hin und Her gelangt sie zu dem Ergebnis, dass die zuverlässigste und unauffälligste Methode, aus dem Leben zu scheiden, ein Sprung aus großer Höhe in ein Gewässer ist.

Sofort kommt ihr die Köhlbrandbrücke in den Sinn. Dieses 1974 erbaute, den Mündungsarm der Süderelbe querende Wahrzeichen von Hamburg war schon immer auf gewisse Art mit ihrem Schicksal verknüpft: Bei der Erstbegehung 1974, kurz bevor die Brücke für den Autoverkehr freigegeben wurde, war Sonja mit ihrer Schulklasse ganz vorne mit dabei. Jedes Mal ist es für sie ein Erlebnis, über die Brücke zu fahren, der majestätische Anblick lässt ihr Herz höherschlagen. Elegant, perfekt, formvollendet!

Und nun soll dieses Meisterwerk abgerissen werden, nur weil die ganz dicken Pötte nicht mehr darunter durchpassen und angeblich die Lebensdauer überschritten ist. Da auch sie ein hoffnungsloser Fall ist, teilen Mensch und Beton das gleiche Schicksal.

Zwischen 1974 und 2009 sind von der Köhlbrand 83 Menschen in den Tod gesprungen (seit 2009 werden keine Zahlen mehr veröffentlicht). Nur zwei Personen haben den Sprung aus fünfundfünfzig Meter Höhe überlebt, zweihundertzwei Sprungversuche konnten erfolgreich verhindert werden. Auf 4,8 männliche Selbsttötungen kommt eine weibliche. Ein Drittel der Suizidenten hinterließ einen Abschiedsbrief, die Hälfte richtete darin persönliche Worte an die Hinterbliebenen, nur die wenigsten äußerten Bestattungswünsche oder machten Angaben zu Erbregelung und Hinterlassenschaft. In den Jahren 1987, 1995, 2000 und 2008 gab es auf der Brücke keinen nachweislichen Suizid.

Sonja, Zeit ihres Lebens ein gut organisierter, gewissenhafter Mensch, nimmt sich vor, ihre Sachen geordnet zu hinterlassen, quasi geräuschlos zu sterben und den Angehörigen bzw. der einzigen Angehörigen, ihrer älteren Schwester Karin, zu der sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat, Unannehmlichkeiten zu ersparen. DEATHCLEANING. Einen Abschiedsbrief verfasst sie nicht, man kann sich ja denken, weshalb sie sich verpieselt. Oder auch nicht. Einer der wenigen Vorteile, wenn man alleinstehend ist, besteht darin, dass man niemandem Erklärungen schuldet.

Seit einiger Zeit schon liegt sie im Clinch mit ihrem Vermieter, der eine Eigenbedarfsklage angekündigt hat. Jetzt nimmt sie die zehntausend Euro, die er ihr bei einem freiwilligen Auszug geboten hat, und mietet sich im HotelGünters in unmittelbarer Nähe der Reeperbahn ein. Das billige, schäbige, fertige, schmutzige, kaputte, graue, trostlose Günters, das eine Fünf-Sterne-plus-Einstufung für suizidale Ausstrahlung verdient hätte, ist die ideale Basisstation auf der Reise vom Leben zum Tod. Noch fehlt ihr der letzte Mut, aber ein, zwei Wochen im Günters sollten genügen, und sie ist reif für den Big Jump.

Am 20. Oktober checkt sie ein. Im Foyer riecht es nach Desinfektionsmitteln und nahendem Tod. Der Rezeptionist ist lang und dünn und heißt Egon. Passt ja. Egons Bart sieht aus wie in die Haut gesteckte Strohhalme. Während Sonja den Meldeschein ausfüllt, muss sie fünfmal hicksen. Egon zwinkert ihr verschwörerisch zu. Vielleicht ein Alkoholiker, der eine vermeintliche Leidensgenossin willkommen heißt. In einem Köcher steckt ein halbes Dutzend Kugelschreiber voller Kauspuren, offenbar nagt Egon an den Schreiberlingen, wenn ihm langweilig ist.

Ihr Zimmer liegt im vierten Stock. Sie setzt sich aufs Bett. Der Geruch von nassem Hundefell steigt ihr in die Nase, intensiv und durchdringend, als wäre er mit einem Schwamm in den Stoff gerieben worden. Als sie das Fenster öffnet, saugt der Wind die dünnen Gardinen durch den Spalt. Der Tisch ist voller Nässeringe und Brandflecken, die Matratze dünn wie ein Pfannkuchen. Es ist drinnen fast so kalt wie draußen.

Nach dem Auspacken latscht sie zum Fähranleger Fischmarkt, von dem aus man die Köhlbrandbrücke in ihrer ganzen Pracht sehen kann. Sie setzt sich auf eine Bank, schaut auf die Brücke, schaut den HVV-Fähren der Linie 62 zu, wie sie elbaufwärts zu den Landungsbrücken und elbabwärts nach Finkenwerder schippern, verfolgt, wie auf der gegenüberliegenden Elbseite die riesigen Portalkatzen Container automatisch auf die AGVs (Automated Guided Vehicles) setzen. Man könnte glauben, der Hafen würde von einer riesigen, Tag und Nacht laufenden unterirdischen Maschine in Gang gehalten.

Um sechs geht sie in die Alt Helgoländer Fischerstube (Fischmarkt 4) und wählt aus der Karte die Krebsrahmsuppe, danach Matjesfilet «Hausfrauenart». Während sie die Bestellung aufgibt, muss sie mehrmals hicksen. Der Ober zuckt zusammen. Eine Schnapsdrossel, die hinterher die Zeche prellt? Sie hätte Lust auf ein Bier, bestellt aber sicherheitshalber eine Cola.

Rechtzeitig zur Tagesschau geht’s aufs Zimmer. Direkt nach dem Brennpunkt schlüpft sie in ihren Nylonschlafanzug, der sie mit statischem Knistern begrüßt. Wenn es dunkel ist, wird es Zeit fürs Bett, eine Regel, an die sie sich stets gehalten hat. Sie knipst die Nachttischlampe aus und zieht die Decke bis über den Kopf, wie eine Leiche, die sich selbst zudeckt. Es ist dunkel, bergwerksdunkel, und still wie der Traum eines Toten. Sie kann nicht einschlafen. Ein Kopfschmerzfaden schlängelt ihre Schläfe entlang, es tut sich eine Angst auf, die schnell das gesamte Zimmer einnimmt, als würde der Sauerstoff weggeatmet. Wenn ich meine Hicksfrequenz für kurze Zeit willentlich steigern könnte, wären mir vielleicht ein paar hicksfreie Momente gegönnt. Leider ist der Schluckauf vom Willen nicht steuerbar. Nebenan auf der Reeperbahn nimmt das Nachtleben gerade erst Fahrt auf. Die Bettdecke ist ein ganzer Ozean, der auf ihr lastet. Dunkle Fantasien branden in Wellen an, brechen, branden, brechen, bis sie nichts mehr denken kann; das Gehirn schaltet sich ab, und sie schläft ein.

Durch die andauernde Kontraktion des Zwerchfells ist die Lebensqualität eingeschränkt, da die Betroffenen fast nie einen Moment der Ruhe haben.

Egon sieht aus, als wäre er die ganze Nacht über verprügelt worden. Die Jacke seines Anzugs ist verkehrt herum zugeknöpft, die linke Seite steht höher als die rechte. Wieso macht ihn niemand auf das Malheur aufmerksam?