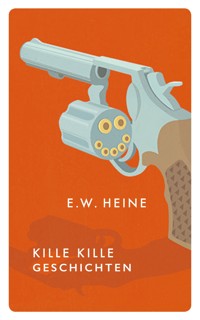

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Red Eye

- Sprache: Deutsch

Ob er von der absurd-gerechten Verurteilung eines Attentäters erzählt, dem unmöglichen Geheimnis eines verunfalltenAutofahrers oder der wahren Entstehung des Porträts der Mona Lisa - E. W. Heine und seine skurrilen »Kille Kille Geschichten« gehören untrennbar zusammen. Der Leser folgt ihm ahnungslos in den Alltag zwischenmenschlicher Beziehungen und gewöhnlicher Zwischenfälle, und auf jeder Seite lauert im Hinterhalt eine bitterböse Pointe. E. W. Heines Sinn für das Makabre ist einzigartig: Immer gelingt ihm der grandiose Drahtseilakt zwischen herrlicher Unterhaltung und rabenschwarzem Humor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

E. W. Heine

Kille Kille Geschichten

Kampa

Das Glasauge

Der November ist in Schottland ein trauriger Monat voller Regen, Nebel und Hoffnungslosigkeit. In solch einer Novembernacht quälte sich eine alte Ford-Limousine durch den endlos rauschenden Regen, der alles umhüllte, sogar die Gedanken. Monoton zerrissen die Scheibenwischer den bleigrauen Wasserschleier. Das kalte Licht der Scheinwerfer huschte suchend über blankes Kopfsteinpflaster und sprang schemenhaft von Stamm zu Stamm der schlafenden Chausseebäume.

Der Mann hinter dem Steuerrad hatte sich wie eine Schnecke in den Schutz seines Mantels zurückgezogen. Der hochgeschlagene Kragen und der weiche Filzhut gaben nur die Nase, eine Hornbrille und den Schnurrbart frei. Während Hände und Füße den Wagen mechanisch und selbständig wie Roboter bedienten, leuchteten hinter der Stirn farbige Gedankenbilder. Eine unendliche Welt aus Gefühlen, Gedanken und Träumen fuhr durch eine von Nebel und Dunkelheit eng begrenzte Umwelt. Beide Welten waren für den Mann am Steuer Wirklichkeit. Aber was war schon wirklich?

Dass es nicht die Dinge waren, die man mit seinen fünf Sinnen erlebte, wusste der Mann aus eigener Erfahrung. Er war Augenarzt, genauer gesagt Professor für Augenheilkunde. In Fachkreisen war sein Name weltweit bekannt, denn niemand hatte so viele Blinde sehend gemacht wie er. Er transplantierte Augen, wie andere Blinddärme entfernten. Er wusste, dass Blinde Dinge sahen, die Sehende nicht wahrzunehmen vermochten. Die Welt außerhalb der fünf Sinne war eine Realität, an der nur Narren zweifeln konnten. Er wusste von diesen Dingen nicht nur als Arzt. Er war selbst blind gewesen.

Die Landstraße führte über einen Berg. Der Wind ergriff das Auto und schüttelte es wie ein Spielzeug. Der Regen peitschte gegen das Blech, als hasste er das synthetische Monster, das sich mit dröhnendem Motor durch die Novembernacht fraß, in der sich alles natürliche Leben in sich selbst zurückgezogen hatte und erstarrt zu sein schien.

Die tiefe pessimistische Müdigkeit, die über dem Land lag, hatte keine Gewalt über den Mann hinter dem Steuer. Er hatte das Wochenende in seinem Landhaus in der Einsamkeit der Berge verbracht und befand sich jetzt auf dem Weg nach U., wo er eine private Augenklinik leitete, deren Patienten aus aller Welt zusammenströmten.

Da er wie viele Gelehrte ein Nachtmensch war und an chronischen Schlafstörungen litt, reiste er in seiner alten Ford-Limousine grundsätzlich nur nachts. Er liebte die Nachtfahrten, die nur ihm gehörten. Kein Telefon störte seine Gedankengänge.

Er sah auf die Uhr. Es lagen noch gut zwei Stunden Fahrt vor ihm. Nach seiner Ankunft würde er ein heißes Bad nehmen. Dann standen ihm noch vier Stunden Schlaf zur Verfügung. Mehr schlief er nie. Professor Wilson wollte sich gerade eine Zigarette anzünden, da sah er im Rückspiegel die Lichter. Das Auto näherte sich mit großer Geschwindigkeit. Die Scheinwerfer lagen sehr tief wie bei einem Sportwagen. Es war ein Porsche, der zum Überholen ansetzte, ins Schleudern kam und mit der linken Seite einen Chausseebaum streifte. Er überschlug sich mehrere Male auf dem Kopfsteinpflaster, brach Funken stiebend in mehrere Teile auseinander und stürzte seitlich der Straße in den dunklen Straßengraben. Professor Wilson stoppte und lief zurück zu dem Wagen. Er lag mit dem Dach nach unten, die Räder drehten sich noch in voller Fahrt. Es roch nach Benzin und verbranntem Gummi. Der Fahrersitz war leer.

Der Professor wendete seinen Wagen und parkte ihn so, dass das Licht der Scheinwerfer auf dem Autowrack lag. Ein paar Schritte neben dem Wagen lag in einer unnatürlich verdrehten Haltung ein Mann. Er hatte sich das Rückgrat gebrochen. Seine sterbenden Beine bewegten sich, als wollte er davonlaufen. Der Fremde war bei dem Aufprall durch die Windschutzscheibe geschleudert worden. Sein Gesicht war zerschnitten und blutete aus zahllosen Wunden.

Oberhalb der Stirn am Haaransatz klaffte ein tiefer, sichelförmiger Einschnitt. Die Kopfhaut war bis zur Mitte des Schädels zurückgeschoben, so als hätte man den Mann skalpiert. Seine Augen standen weit offen. Sie waren auf einen Gegenstand gerichtet, der sich in der Unendlichkeit zu befinden schien. Beide Augen waren unverletzt.

Professor Wilson blickte in das blutige Gesicht. Seine Gedanken liefen zurück bis in längst vergangene Tage. Das zerschnittene Gesicht war sein eigenes. Die toten Augen gehörten ihm. Er hörte wieder die Stimme seiner Mutter, die auf der Gartenterrasse nach ihm rief. Er lag im Haus auf dem Teppich und las in einer Indianergeschichte. Er klappte das Buch zu, stand auf und rannte durch den Wohnraum dem Sonnenlicht entgegen. Er sah den gedeckten Tisch unter dem bunten Sonnenschirm und dahinter den Garten, der unter dem strahlenden Sommerhimmel seine üppig blühende Pracht entfaltete. Mit einem fürchterlichen Klirren zerbrach das Bild in tausend Scherben. Dahinter lag grenzenlose Dunkelheit. Er hörte den Schrei seiner Mutter und spürte das warme Blut auf den Wangen. Bevor er ohnmächtig wurde, wusste er, dass er durch die Glasscheibe der geschlossenen Terrassentür gerannt war. Er dachte an die vielen Operationen, mit denen sie die Sehkraft seines linken Auges gerettet hatten. Für das rechte kam jede Hilfe zu spät. Er trug seit seinem elften Lebensjahr ein Glasauge. Zwischen den Operationen lag er wochenlang mit verbundenen Augen in abgrundtiefer Dunkelheit. Er hatte nie gewusst, dass die Welt so voll von Geräuschen und Tönen war. Jedes Auto, das unter seinem Fenster vorüberfuhr, hatte seinen eigenen, unaustauschbaren, individuellen Klang. Er erkannte am Tonfall der Schritte die Schwestern und Arzte, bevor sie sein Zimmer im Krankenhaus betraten. Der Wind in den Bäumen, das Bellen eines Hundes in der Nacht, der Duft eines Apfels, die Luft nach dem Regen. Es gab farbige Bilder, die er mit verbundenen Augen sah.

Damals war der Wunsch in ihm wach geworden, Augenarzt zu werden und in die leuchtenden Geheimnisse des Sehens einzudringen. Inzwischen wusste er mehr vom Auge als die meisten lebenden Ärzte. Aber war es wirklich Wissen oder war es höchste Vollendung handwerklichen Könnens? Er war wie ein Uhrmacher, der alle Uhren der Welt kannte und doch nichts über das Wesen der Zeit wusste, das wie ein großer stetiger Strom durch diese Uhren floss.

Die Beine des Toten hatten aufgehört zu zucken. In ein paar Stunden würde die Totenstarre eintreten. Wilson untersuchte die Taschen und das Handschuhfach des Mannes. Er fand keine Papiere, aus denen der Name ersichtlich gewesen wäre. Das Gesicht des Toten war eine einzige blutverkrustete Masse. Wilson schrieb die Nummer des Autokennzeichens auf die Rückseite einer Zigarettenschachtel. Es gab nichts mehr, was er für den Fremden noch tun konnte, außer – er sah in die toten Augen – ihm die Augen zu schließen. Er beugte sich über ihn und bemerkte dabei, dass die toten Augen die gleiche Farbe hatten wie seine eigenen. Sie waren graugrün.

Der Tote war noch jung, Anfang zwanzig vielleicht. Wilson sah wieder sich selbst, die Gartenterrasse, das Glas und das Blut. Der Mann hier war tot, sein Gesicht und sein Körper waren zerstört. Nur seine Augen waren heil geblieben. Bei ihm war es genau umgekehrt gewesen. Etwas Schicksalhaftes verband ihn mit dem Toten. Obwohl er ihm niemals lebend begegnet war, gab es eine starke Anziehungskraft zwischen ihnen, es waren die Augen.

Der junge Mann war zwar tot. Die Todesursache stand einwandfrei fest: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf einer einsamen Landstraße. Es würde eine flüchtige routinemäßige Untersuchung der Polizei geben. In spätestens einer Woche lag der Mann unter der Erde. Seine sterblichen Überreste waren ein Abfallprodukt der Natur. Man würde die Leiche beerdigen oder verbrennen, und das war der Punkt, wo Wilsons Überlegungen einsetzten. Noch lebten die Augen des Mannes. Es würde mehrere Stunden dauern, bis auch sie starben.

Er lief zurück zu seinem Wagen und holte seinen Arztkoffer, den er stets für den Notfall mit sich führte. Er wusste, er handelte gegen die bestehenden Gesetze, aber diese Gesetze waren seiner Meinung nach sentimental, dumm und überholt. Die Leiche war für die Gesellschaft ohne Wert. In wenigen Stunden waren die Augen tot. Eine seltsame Anziehungskraft ging von diesen Augen aus. Er kniete auf dem feuchten Laub nieder und griff mit geübten Fingern dem Toten in das rechte Auge. Er spürte die gallertartige feuchte Masse, als er den Augapfel aus dem Schädel zog. Es gab ein schmatzendes Geräusch. Wie eine reife Tomate lag das Auge auf seiner Hand. Er durchtrennte den Sehnerv mit dem Skalpell und wickelte das zarte Sehorgan in ein Gazetuch, das er mit seinem eigenen Speichel anfeuchtete. Dann holte er sein eigenes Glasauge aus der Augenhöhle und drückte es dem Toten in das zerstörte Gesicht. Es war starr und tot wie das andere. Niemand würde den Unterschied bemerken. Was machte es schon aus, ob man den Fremden mit seinem eigenen oder mit einem Glasauge beerdigen würde. Trotzdem kam er sich wie ein Dieb vor, als er zu seinem Wagen zurückging.

Zu Hause legte er das Auge wie eine kostbare Perle in die für die Transplantate vorgesehene Nährlösung und verschloss es in seinem Tresor. Während der nächsten Tage verbrachte er viele Stunden vor dem gläsernen Reagenzgefäß in Betrachtung seines zukünftigen Auges. Es war kraftvoll, jung und lebte, während sein Träger bereits in Verwesung übergegangen war. »Ich bin der einzige Mensch, der sein eigenes Auge sieht«, sagte er zu sich selbst, und er kam sich vor wie ein Schöpfer, der sich selbst aus eigener Kraft erschafft.

Er besprach jede Einzelheit der Operation mit seinem ersten Assistenten, einem jungen Chirurgen, der besessen war von dem Wunsch, seinen Meister zu überflügeln. Als Professor Wilson auf dem Operationstisch lag, war er Chirurg und Patient zugleich, Meister und Werkstoff.

Nach einer bangen Woche stand fest, dass der Körper das artfremde Gewebe nicht abgestoßen hatte. Wilson zählte die Stunden bis zur Abnahme des Verbandes. Man hatte ihm, wie das bei solchen Operationen üblich ist, beide Augen verbunden, um jede Bewegung des transplantierten Auges zu verhindern. Wieder lag er in abgrundtiefer Dunkelheit und wartete. Wieder erlebte er die fremdartige, farbige Welt der Geräusche. Er lauschte seinem Pulsschlag in dem fremden Auge, dem Rauschen des Blutes in den Schläfen und seinem Atem. Ein Flugzeug zog seine einsame Bahn über den Wolken, eine Stubenfliege brummte ihren Zorn gegen das Glas des Fensters. Die Vögel verkündeten den Tag und die Hunde verbellten den Mond. Am lautesten aber sprach die Stille.

Am 1. Dezember wurde der Verband abgenommen. Obwohl das Zimmer abgedunkelt war, erlebte Wilson die Helligkeit wie eine ungeheure Explosion. Nach einer Weile erkannte er die einzelnen Gegenstände des Raumes wie hinter einer Milchglasscheibe. Als seine Augen sich an das Licht gewöhnt hatten, wurden Konturen schärfer und schärfer, bis sie klar und greifbar vor ihm standen. Zum ersten Mal seit seiner Kindheit sah er seine Umwelt plastisch mit zwei Augen. Er stand da und schaute mit grenzenlosem Erstaunen auf die nebensächlichsten Dinge. Niemand sprach. Schließlich bat er um einen Spiegel. Er betrachtete sich lange. In dieser Nacht schlief er nicht. Der Verband wurde jeden Tag ein wenig länger abgenommen. Bereits nach ein paar Tagen trug der Professor nur noch eine starke Sonnenbrille. Die Operation war ein voller Erfolg gewesen.

Aber jedes Mal, wenn er in den Spiegel schaute, und das tat er oft, dachte er an den unbekannten Toten, der ihn mit seinem Auge anstarrte. Alles, was er von dem Fremden wusste, war eine Autonummer auf der Rückseite einer leeren Zigarettenschachtel. Aber allmählich verblasste auch diese Erinnerung immer mehr.

Kurz vor Weihnachten meldete die Sekretärin des Professors einen älteren Herrn, der sich als Kriminalinspektor Carter von Scotland Yard vorstellte. Carter war kein Mann von langen Floskeln. Er kam sofort zur Sache:

»Herr Professor, wir haben da ein Problem, bei dem wir auf Ihre Mithilfe angewiesen sind.« Er holte einen Aktenordner aus seiner Tasche, schlug ihn auf und fuhrt fort: »In der Nacht vom 4. zum 5. November dieses Jahres ereignete sich auf der Landstraße R 236 nicht weit von der Abzweigung nach G. ein tödlicher Unfall. Ein weißer Porsche geriet auf dem nassen Kopfsteinpflaster bei hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und zerschellte an einem Chausseebaum. Der Fahrer war auf der Stelle tot.«

Professor Wilson spürte den kalten Angstschweiß auf seiner Stirn. Er zündete sich mit zitternden Händen eine Zigarette an. »Den gerichtsmedizinischen Befund finden Sie in diesem Ordner. Der Porsche war eine Woche vorher in London gestohlen worden. Der Fahrer des Wagens war uns zunächst unbekannt. Anhand der Fingerabdrücke gelang es uns, den Toten vor ein paar Tagen einwandfrei zu identifizieren. Es handelt sich um den mehrfach vorbestraften Westdeutschen Helmut Korff. Er trug als unveränderliches Kennzeichen ein Glasauge. Diese Tatsache war der Ortspolizei bedauerlicherweise entgangen. Eine vor zwei Tagen nachträglich durchgeführte Exhumation der Leiche ergab, Sie werden es nicht glauben, dass Helmut Korff zwei Glasaugen hatte. Wie aber, zum Teufel, kann ein Mensch mit zwei Glasaugen einen Wagen fahren? Können Sie mir diese Frage beantworten?«

Professor Wilson dachte: »Ja, das kann ich.« Dann verlor er die Nerven und lachte, dass es wie das tierische Heulen einer lachenden Hyäne durch die Gänge der Klinik schallte.

Der Osborn-Akt

Ein Dandy ist ein Mensch männlichen Geschlechts britischer Herkunft, der sich zu nichts anderem berufen fühlt, als seine eigene Person zu kultivieren. Originalität geht ihm über alles. Er genießt es, Erstaunen zu erzeugen, ohne jemals selber erstaunt zu sein. Er wohnt, speist und kleidet sich distinguiert einfach, aber mit Stil. Vor allem verfügt er in reichem Maße über Geld und Zeit, wobei Geld für den vollkommenen Dandy nichts weiter ist als ein Hilfsmittel der aristokratischen Überlegenheit seines Geistes über die Trivialität des Alltags.

Ernest Osborn war ein Dandy. Er selbst bezeichnete sich bisweilen als Bohemien, was nicht stimmte, denn ein Bohemien ist ein zum Proletariat abgesunkener Künstler; ein Dandy dagegen ist ein nach oben deklassierter bürgerlicher Intellektueller. Und genau das war Ernest Osborn.

An einem nebligen Novembernachmittag lag Osborn auf seinem Bett und betrachtete die junge Frau, mit der er seit acht Tagen und sieben Nächten das Schlafzimmer teilte. Obwohl er sie ständig sah, erfüllte sie ihn immer wieder von Neuem mit erstaunter Bewunderung. Sie lehnte nackt an der Wand gegenüber dem Fenster, selbstsicher und ohne falsche Scham. Er bewunderte den Schwung der Hüften, die aufwärts gewölbte Form ihrer Brüste. Er liebte das blasse Rosa ihrer Brustknospen, die grünvioletten Schatten ihrer seidigen Haut und das dunkle Rot ihres viel zu großen Mundes. Oh, diese Augen, Offenbarung und Rätsel zugleich! Osborn betrachtete das kastanienfarbene Haar, das wie Feuer auf ihrer blassen Haut leuchtete.

»Du bist die schönste Frau, die mir je begegnet ist«, seufzte er. »Wie schade, dass du zweihundert Jahre älter bist als ich.« Er erhob sich, ging zu ihr und streichelte die kühle Leinwand. »Du bist ein Meisterwerk. Schon als Kind hast du mir den Kopf verdreht. Wenn ich meine Schulferien in White Bridge Castle bei Tante Modesty verbrachte, stand ich oft vor dir und bestaunte deine Schönheit. Du warst die erste Frau in meinem Leben, die ich nackt sah. Ich konnte mich nie sattsehen an dir.

›Der Junge wird mal ein richtiger Casanova‹, hat Tante Modesty zu ihrer Schwester gemeint. Und ein anderes Mal, als ich allein mit ihr war, hat sie mich in ihre Arme genommen und gesagt: ›Du bist der einzige Osborn, der die Schönheit dieses Meisterwerks zu würdigen weiß. Für alle anderen ist der Rubens nur eine Kapitalanlage. Du wirst das Bild nach meinem Tod erben.‹ Obwohl ich nicht verstand, wovon sie sprach, habe ich ihre Worte nicht vergessen. Sie hat ihr Versprechen gehalten. Sie ruht unter dem Rasen von White Bridge Castle, und du gehörst mir ganz allein, fast ganz allein.« So sprach er zu dem Bild. »Täglich bekommen wir Post aus aller Welt. Es gibt kein Kunstmuseum, das sich nicht für dich interessiert. Alle sind verrückt nach dir. Wenn ich dich behalte, Geliebte, so müssen wir mein Appartement in eine Festung verwandeln. Die Versicherungsgesellschaften verlangen Gitter vor allen Fenstern und Alarmanlagen wie in Fort Knox. Wollen wir das? Nein. Wenn ich mich von dir trenne, so beansprucht der Staat zwei Drittel von dem Erlös. Stell dir vor, wir finanzieren mit dir Gummiknüppel, Steuerformulare und ganze Alleen von Parkuhren. Wollen wir das? Nein. Wie hat Bernard Shaw gesagt: ›Wenn du keine Probleme hast, so lass ein Weib an dich heran.‹ Am aufdringlichsten sind die Reporter. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir diesem proletarischen Gesindel eine Lektion erteilen.«

Ein paar Tage später sah Osborns Appartement wie ein Filmstudio aus. Elektrokabel schlängelten sich durch alle Räume. Scheinwerfer wurden in Stellung gebracht. Fernsehkameras warteten auf ihren Einsatz. Züchtig verhüllt lehnte das Gemälde an der Wand. Und dann trat Ernest Osborn vor die Reporter. Die Beleuchtung flammte auf. Die Fernsehkameras begannen zu surren.

»Der Artemis-Tempel in Ephesus gehörte im Altertum zu den Sieben Weltwundern. Kennen Sie den Namen seines Architekten? … Ich kenne ihn auch nicht. Aber noch heute lernen wir in der Schule, dass Herostratos ihn 356 vor Christi Geburt angezündet hat. Weiß jemand von Ihnen, wer Hiroshima erbaut hat? Nein. Aber den Erfinder der Atombombe kennt jeder. Die Zerstörung eines Kunstwerks erfreut sich anscheinend größerer Beliebtheit als seine Erschaffung. Die Helden unserer Nation haben ihren Ruhm ausnahmslos der Vernichtung zu verdanken. Nelson hat die französische Flotte geschlagen und Churchill die deutschen Städte. Wilhelm der Eroberer hat bei Hastings gemetzelt und Lord Kitchener in Transvaal. Ich habe mich entschlossen, dieses vollendete Meisterwerk hier zu zerschneiden, um unsterblich zu werden.«

Er enthüllte den Akt.

»Das dürfen Sie nicht«, unterbrach ihn ein Reporter.

»Doch, ich darf«, verbesserte ihn Osborn. »Ich mache mich strafbar, wenn ich eine Pfundnote zerschneide. Aber es gibt kein Gesetz, das mir verbietet, ein Gemälde zu zerschneiden, das mir gehört, und sei es eine Million Pfund wert. Das ist übrigens weniger als der Anschaffungspreis einer Langstreckenrakete, deren Sprengkraft ausreicht, alle Kunstwerke Londons zu zerstören. Dieses Vernichtungspotenzial wird mit Ihren Steuermitteln finanziert. Ich gebe heute gewissermaßen einen aus.«

Ernest Osborn eröffnete das Gemetzel, indem er dem Mädchen die Finger der linken Hand abtrennte. Es war totenstill. Nur die Filmkameras surrten. Es folgten die Finger der rechten Hand und die Zehen. Unterarme und Waden wurden angeschnitten wie geräucherte Salamis. Als er das Rasiermesser unterhalb des Nabels ansetzte, stöhnte ein Kameramann, als sei er Zeuge eines Kaiserschnitts. »Möchte jemand von Ihnen die Amputation dieses Beines übernehmen?«, wandte sich Osborn an die Reporter. »Die Gelegenheit, einen Rubens zu zerschneiden, bietet sich nicht alle Tage.« Wie eine Haiflosse umkreiste die Klinge die nackten Brüste. Zum Schluss durchschnitt Osborn dem Mädchen die Kehle, trennte ihm mit einem Ruck den Kopf vom Rumpf und warf ihn zu den anderen Leichenteilen. »Operation gelungen, Patient tot!«

Die Presse schrieb: »Der größte Vandalismus seit der Bombardierung Dresdens.« Die Premierministerin schaltete sich persönlich ein und beantragte eine Gesetzesänderung, um ähnliche kulturelle Katastrophen in Zukunft zu verhindern.

Ernest Osborn wurde über Nacht berühmt. Selbst Menschen, die noch nie etwas von Rubens gehört hatten, kannten seinen Namen. Das zerschnittene Meisterwerk hieß in allen Publikationen nur noch der ›Osborn-Akt‹. Unter dieser Bezeichnung wird er wohl in die Kunstgeschichte eingehen wie die Laokoon-Gruppe oder die Sixtinische Kapelle. Die bürgerliche Presse schimpfte Osborn einen krankhaften Kunstkiller, einen satten Sadisten, der in eine Anstalt gehörte. Ein linksorientiertes Blatt nannte ihn ›ein Fanal für die Friedensbewegung‹. »Wer von uns«, hieß es dort, »wäre bereit, seinen Rubens, der gut und gern eine Million Pfund wert ist, für ein Ideal zu opfern?«

In diesem Punkt irrte der Schreiber.