Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Lübbe Audio

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Leo Demidow

- Sprache: Deutsch

Dieser Spiegel-Bestseller »geht wirklich unter die Haut«. WDR 5

Moskau 1953. Auf den Bahngleisen wird die Leiche eines kleinen Jungen gefunden, nackt, fürchterlich zugerichtet. Doch in der Sowjetunion der Stalinzeit gibt es offiziell keine Verbrechen. Und so wird der Mord zum Unfall erklärt. Der Geheimdienstoffizier Leo Demidow jedoch kann die Augen vor dem Offenkundigen nicht verschließen. Als der nächste Mord passiert, beginnt er auf eigene Faust zu ermitteln und bringt damit sich und seine Familie in tödliche Gefahr …

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Zeit:7 Std. 0 min

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Buch

Moskau 1953. In der Sowjetunion herrscht die nackte Angst. Stalins letzte Säuberungswelle wütet im Land. Die Staatssicherheit hat Ohren und Augen überall – und jeder denunziert jeden, in der Hoffnung, die eigene Haut zu retten.

Der hochdekorierte Kriegsheld und Geheimdienstoffizier Leo Demidow wird zu einem Kollegen geschickt. Fjodors kleiner Sohn ist ums Leben gekommen – und Fjodor besteht darauf, dass es kein Unfall war, sondern brutaler Kindsmord. Diese Behauptung kann die Familie das Leben kosten, denn die herrschende Ideologie sagt: Im real existierenden Sozialismus gibt es kein Verbrechen. Warum sollte in der perfekten Gesellschaft jemand Grund haben zu töten? Es gelingt Leo, den verzweifelten Vater zum Schweigen zu bringen. Aber er selbst kann das tote Kind nicht vergessen.

Leo beginnt heimlich im Fall des ermordeten Jungen zu ermitteln – und stellt fest, dass einem bestialischen Killer immer mehr Kinder zum Opfer fallen. Aber seine Nachforschungen bringen Leo in tödliche Gefahr: Der Apparat bestraft die kleinste Abweichung von der vorgegebenen Verhaltensnorm mit gnadenloser Härte. Aus dem Karriere-Offizier wird ein Gejagter. Irgendwann hat er nur noch ein Ziel: den Mörder zu stoppen, ehe die Geheimdienst-Kollegen Leo selbst zur Strecke bringen …

Autor

Tom Rob Smith wurde 1979 als Sohn einer schwedischen Mutter und eines englischen Vaters in London geboren, wo er auch heute noch lebt. Er studierte in Cambridge und Italien und arbeitete anschließend als Drehbuchautor. Mit seinem Debüt »Kind 44« gelang Tom Rob Smith auf Anhieb ein internationaler Bestseller. Er wurde u. a. mit dem Steel Dagger ausgezeichnet, für den Man Booker Prize nominiert und bisher in 26 Sprachen übersetzt. Mit »Kolyma« hat der Autor einen weiteren Band um den Geheimdienstoffizier Leo Demidow vorgelegt, womit ihm erneut der Sprung in die Bestsellerlisten gelang.

Inhaltsverzeichnis

meinen Eltern

Sowjetunion, Ukraine

Das Dorf Tscherwoj

25. Januar 1933

Da Maria beschlossen hatte zu sterben, würde ihre Katze sich allein durchschlagen müssen. Maria hatte sich schon viel länger um sie gekümmert, als vernünftig war. Längst waren die Mäuse im Dorf von den Dorfbewohnern gefangen und vertilgt worden. Einige Zeit später verschwanden auch die Katzen und Hunde. Alle, außer einer Katze, dieser hier, die Maria versteckt gehalten hatte. Warum hatte sie sie behalten? Weil sie etwas war, wofür man leben konnte, was man beschützen und lieben konnte – etwas, für das es sich lohnte zu überleben. Sie hatte sich geschworen, die Katze bis zu dem Tag zu füttern, an dem sie selbst nichts mehr zu essen hatte. Dieser Tag war heute. Maria hatte schon ihre Lederstiefel in dünne Streifen geschnitten und sie mit Brennnesseln und Rübsamen aufgekocht. Sie hatte nach Regenwürmern gegraben und Rinde gegessen. Heute Morgen hatte sie im fiebrigen Delirium ein Bein ihres Küchenstuhls angenagt und gekaut und gekaut, bis ihr Splitter das Zahnfleisch blutig gestochen hatten. Die Katze hatte das gesehen und sich unter dem Bett versteckt; sie weigerte sich, wieder darunter hervorzukommen, auch als Maria sich hingekniet, sie beim Namen gerufen und gelockt hatte. In diesem Moment hatte Maria beschlossen zu sterben. Es gab nichts zu essen, und nicht mal mehr eine Katze konnte man liebhaben.

Sie wartete bis zum Einbruch der Dämmerung, bis sie sie freiließ. Sie rechnete sich aus, dass die Katze im Schutz der Dunkelheit bessere Chancen hätte, ungesehen den Wald zu erreichen. Wenn irgendwer im Dorf sie sah, würde man sie jagen. Obwohl Maria selbst dem Tod so nah war, brachte der Gedanke, dass man ihre Katze töten könnte, sie aus der Fassung. Sie beruhigte sich damit, dass die Katze das Überraschungselement auf ihrer Seite hätte. In einer Gemeinschaft, wo erwachsene Männer Erdklumpen kauten in der Hoffnung auf Ameisen oder Insektenlarven, wo die Kinder Pferdedung zerpflückten in der Hoffnung auf unverdaute Getreidekörner und wo Frauen sich um den Besitz von Knochen prügelten, würde mit Sicherheit niemand glauben, dass noch eine Katze am Leben sein konnte.

Pavel traute seinen Augen nicht. Es war tapsig, dürr, hatte grüne Augen und ein schwarz geflecktes Fell. Eindeutig eine Katze. Er war gerade dabei, Feuerholz zu sammeln, als er sah, wie sie aus Maria Antonownas Haus und über die schneebedeckte Straße in Richtung Wald schoss. Pavel hielt den Atem an und schaute rasch um sich. Niemand sonst hatte sie entdeckt. Keiner war zu sehen, kein Licht brannte in den Fenstern. Aus kaum der Hälfte der Schornsteine stiegen dünne Rauchschwaden auf, die einzigen Lebenszeichen. Es war, als hätte der heftige Schneefall das Dorf erstickt, alle Anzeichen von Leben ausgelöscht. Der meiste Schnee lag unberührt da, es gab kaum Fußspuren und kein einziger Pfad war freigeschaufelt worden. Die Tage waren so still wie die Nächte. Niemand stand zur Arbeit auf. Keiner seiner Freunde spielte, alle blieben zu Hause. Dort lag die Familie eng aneinandergeschmiegt im Bett, die Augen eingesunken und die Haut in schlaffen Falten. Erwachsene sahen mittlerweile wie Kinder aus und Kinder wie Erwachsene. Die meisten hatten es aufgegeben, überhaupt noch nach Essbarem zu suchen. Unter solchen Umständen war das Auftauchen einer Katze schlichtweg ein Wunder – die Wiederentdeckung einer längst ausgestorben geglaubten Kreatur.

Pavel schloss die Augen und versuchte sich an das letzte Mal zu erinnern, dass er Fleisch gegessen hatte. Als er die Augen wieder öffnete, sabberte er, wie ein Rinnsal rann ihm die Spucke übers Kinn. Er wischte sie mit dem Handrücken ab. Aufgeregt ließ er den Stapel Äste fallen und rannte nach Hause. Diese unglaubliche Neuigkeit musste er unbedingt seiner Mutter Oksana erzählen.

In eine Wolldecke gehüllt saß Oksana da und starrte zu Boden. Sie verharrte vollkommen still und sparte Kraft, während sie zu überlegen versuchte, wie sie ihre Familie durch den Winter bringen sollte, Gedanken, die sie zu jeder wachen Stunde und in jedem angstvollen Traum verfolgten. Sie war eine der wenigen, die noch nicht aufgegeben hatten. Sie würde nie aufgeben. Nicht, solange es ihre Söhne gab. Aber Entschlossenheit allein reichte nicht, sie musste auch vorsichtig sein. Überflüssige Anstrengung bedeutete Erschöpfung, und Erschöpfung bedeutete unweigerlich den Tod. Vor ein paar Monaten hatte sich Nikolai Iwanowitsch, ein Nachbar und Freund, in seiner Verzweiflung aufgemacht, die staatliche Kornkammer zu plündern. Er war nicht zurückgekehrt. Am nächsten Morgen hatten Nikolais Frau und Oksana sich auf die Suche nach ihm gemacht. Sie hatten seine Leiche am Straßenrand gefunden, den Bauch aufgedunsen von rohem Getreide, das der Verzweifelte kurz vor dem Tod in sich hineingestopft hatte. Nichts hatte es gebracht, außer dass er auf dem Heimweg verhungert war, auf dem Rücken im Schnee ausgestreckt, als sei er hochschwanger. Eine zum Skelett abgemagerte Leiche mit einem gewölbten, aufgeblähten Bauch. Seine Frau hatte geweint, während Oksana die übriggebliebenen Getreidekörner aus seinen Taschen geholt und zwischen ihnen beiden aufgeteilt hatte. Bei ihrer Rückkehr hatte Nikolais Frau es allen erzählt, aber sie wurde nicht etwa bedauert, sondern beneidet. Alles, woran die Leute denken konnten, waren die paar Handvoll kostbaren Getreides, die sie nun besaß. Wie konnte man nur so dämlich sein? Sie hatte sie beide in Gefahr gebracht.

Oksanas Gedanken wurden durch das Getrappel rennender Füße unterbrochen. Niemand rannte, außer es gab wichtige Neuigkeiten. Ängstlich stand sie auf. Pavel kam ins Zimmer gestürzt und verkündete: »Mutter, ich habe eine Katze gesehen!«

Oksana machte einen Schritt auf ihn zu und umklammerte die Hände ihres Sohnes. Sie musste sich vergewissern, dass er sich nichts einbildete. Der Hunger konnte einen zum Narren halten. Aber in seinem Gesicht zeigte sich kein Anzeichen von Delirium. Die Augen waren scharf, der Ausdruck ernst. Pavel war erst zehn Jahre alt und doch schon ein Mann. Die Umstände erforderten, dass er seine Kindheit überspringen musste. Sein Vater war höchstwahrscheinlich tot. Und wenn er nicht wirklich tot war, dann zumindest für sie. Er hatte sich nach Kiew aufgemacht in der Hoffnung, etwas Essbares heimzubringen. Zurückgekehrt war er nicht, und Pavel hatte schnell verstanden, dass sein Vater auch nicht mehr wiederkommen würde. Man hatte es ihm weder beibringen noch ihn trösten müssen. Jetzt war Oksana auf ihren Sohn ebenso sehr angewiesen wie er auf sie. Sie waren Partner, und Pavel hatte mit lauter Stimme geschworen, dass ihm gelingen werde, woran sein Vater gescheitert war: Er werde dafür sorgen, dass die Familie am Leben blieb.

Oksana berührte die Wange ihres Sohnes. »Könntest du sie fangen?«

Er lächelte stolz. »Wenn ich einen Knochen hätte.«

Der Teich war zugefroren, und Oksana wühlte im Schnee auf der Suche nach einem Stein. Aus Sorge, dass der Lärm Aufmerksamkeit erregen würde, wickelte sie den Stein in ihren Schal, um das Geräusch abzudämpfen, während sie ein kleines Loch ins Eis schlug. Sie legte den Stein weg und machte sich auf das schwarze, eiskalte Wasser gefasst. Als sie hineingriff, stockte ihr der Atem. In ein paar Sekunden würde ihr Arm taub werden, also beeilte sie sich. Ihre Hand erreichte den Grund, aber sie fühlte nur Schlamm. Wo war sie nur? Mit wachsender Panik lehnte Oksana sich vor, tauchte den ganzen Arm ein, tastete links und rechts, während sie schon das Gefühl in der Hand verlor. Ihre Finger strichen über Glas. Erleichtert umfasste Oksana die Flasche und zog sie heraus. Ihre Haut hatte sich dunkelblau verfärbt, so als hätte man sie verprügelt. Egal, sie hatte gefunden, wonach sie gesucht hatte: eine mit Teer versiegelte Flasche. Oksana wischte den Schlamm ab und besah sich den Inhalt. Es war eine Ansammlung kleiner Knochen.

Als sie ins Haus zurückkehrte, stellte sie fest, dass Pavel in ihrer Abwesenheit das Feuer geschürt hatte. Oksana erwärmte über den Flammen das Siegel, der Teer tropfte in dicken, klebrigen Klecksen in die Glut. Während sie warteten, bemerkte Pavel ihre blau angelaufene Haut und rieb ihren Arm, um die Durchblutung anzuregen. Der gute Junge! Als der Teer abgeschmolzen war, drehte Oksana die Flasche um und schüttelte sie. Mehrere Knochen sammelten sich im Hals. Oksana pulte ein paar heraus und hielt sie ihrem Sohn hin. Pavel musterte sie aufmerksam, kratzte an ihrer Oberfläche und schnüffelte an jedem einzelnen. Schließlich wählte er einen aus und wollte schon loslaufen, als sie ihn zurückhielt.

»Nimm deinen Bruder mit.«

Pavel hielt das für einen Fehler. Sein jüngerer Bruder war ungeschickt und langsam. Und außerdem war das seine Katze. Er hatte sie gesehen, und er würde sie auch fangen. Der Triumph gehörte ihm. Doch seine Mutter drückte ihm einen zweiten Knochen in die Hand: »Nimm Andrej mit.«

Andrej war fast acht Jahre alt, und er liebte seinen Bruder sehr. Er ging selten nach draußen, sondern verbrachte die meiste Zeit im Hinterzimmer, wo sie alle drei schliefen. Dort spielte er mit einem Kartenspiel. Die Karten waren aus Papier, das zu Rechtecken geschnitten und dann zusammengeklebt worden war. Sein Vater hatte es gebastelt, als Abschiedsgeschenk, bevor er sich auf den Weg nach Kiew gemacht hatte. Andrej wartete immer noch darauf, dass er wieder nach Hause kam. Wann immer er seinen Vater vermisste, und das war oft, legte er die Karten auf dem Fußboden aus und sortierte sie nach Farben und Zahlen. Er war sich sicher, wenn er erst das ganze Spiel schaffte, dann würde sein Vater zurückkommen. Hatte er ihm nicht genau aus diesem Grund die Karten gegeben, bevor er aufgebrochen war? Natürlich hätte Andrej lieber mit seinem Bruder gespielt, aber Pavel hatte keine Zeit mehr für so was. Er war die ganze Zeit damit beschäftigt, der Mutter zu helfen, und spielte höchstens mal am Abend, bevor sie zu Bett gingen.

Pavel kam ins Zimmer. Andrej lächelte, weil er hoffte, dass sein Bruder Lust auf eine Runde hätte, aber der bückte sich nur und schob die Karten zusammen. »Räum die weg. Wir gehen raus. Wo sind deine Laptys?«

Für Andrej war diese Frage ein Befehl. Gehorsam kroch er unters Bett und holte seine Laptys hervor: zwei aus einem Traktorreifen herausgeschnittene Gummistreifen und ein Bündel Lappen, die mit Schnur zusammengebunden wurden und so ein Paar behelfsmäßiger Stiefel abgaben. Pavel half ihm, sie fest zuzubinden, und erklärte ihm, dass sie heute Abend vielleicht Fleisch essen konnten, wenn Andrej nur genau das tat, was Pavel ihm sagte.

»Kommt Papa wieder?«

»Der kommt nicht mehr wieder.«

»Ist er vermisst?«

»Ja, er ist vermisst.«

»Und von wem kommt dann das Fleisch?«

»Das fangen wir uns selbst.«

Andrej wusste, dass sein Bruder ein geschickter Jäger war. Er hatte mehr Ratten gefangen als jeder andere Junge im Dorf. Und es war das erste Mal, dass er Andrej erlaubte, ihn auf eine solch wichtige Mission zu begleiten.

Draußen im Schnee passte er ganz besonders auf, dass er nicht hinfiel. Andrej stolperte und strauchelte oft, weil er die Welt nur als Schemen wahrnahm. Das Einzige, was er klar erkennen konnte, waren Sachen, die er sich ganz nah vors Gesicht hielt. Wenn andere in der Ferne etwas ausmachen konnten, wo er selbst nur irgendetwas Verschwommenes sah, dann schrieb er das ihrer Intelligenz oder Erfahrung oder einer anderen Fertigkeit zu, die er erst noch erlernen musste. Aber heute Abend würde er nicht hinfallen und sich nicht zum Narren machen. Er würde dafür sorgen, dass sein Bruder stolz auf ihn war. Das war ihm noch wichtiger als die Aussicht auf Fleisch.

Am Waldrand blieb Pavel stehen und bückte sich, um die Katzenspuren im Schnee zu untersuchen. Andrej fand diese Fähigkeit, Spuren zu finden, enorm. Ehrfürchtig kauerte auch er sich hin und beobachtete, wie sein Bruder einen der Pfotenabdrucke berührte. Er selbst hatte vom Spurenlesen und Jagen überhaupt keine Ahnung. »Ist die Katze hier vorbeigelaufen?«

Pavel nickte und spähte in den Wald. »Die Spuren sind nicht besonders tief.«

Dem Vorbild seines Bruders folgend, umkreiste Andrej mit dem Finger den Pfotenabdruck und fragte: »Und was bedeutet das?«

»Die Katze ist nicht schwer, das heißt, wenig zu essen für uns. Aber wenn sie Hunger hat, ist es auch wahrscheinlicher, dass sie den Köder annimmt.«

Andrej versuchte diese Information zu verarbeiten, aber seine Gedanken schweiften schon wieder ab. »Bruder, wenn du eine Spielkarte wärst, welche Karte wolltest du sein? As oder König?«

Pavel seufzte auf, und Andrej, den die Missbilligung seines Bruders verletzte, merkte, wie ihm die Tränen kamen.

»Wenn ich dir antworte, versprichst du mir dann, nicht mehr zu reden?«

»Versprochen.«

»Wir werden diese Katze nämlich nicht fangen, wenn du quasselst und sie verscheuchst.«

»Ich verspreche, dass ich den Mund halte.«

»Ich wäre ein Bube. Der mit dem Schwert. Also, du hast es versprochen – kein Wort mehr.«

Andrej nickte. Pavel stand auf. Sie betraten den Wald.

Sie waren lange gelaufen, Andrej kam es vor wie viele Stunden, obwohl sein Zeitgefühl nicht genauer war als sein Sehvermögen. Im Mondlicht und bei der hellen Schneedecke schien sein Bruder keine Schwierigkeiten zu haben, den Spuren zu folgen, die immer tiefer in den Wald hineinführten, weiter, als Andrej je gekommen war. Oft musste er in Laufschritt verfallen, um hinterherzukommen. Die Beine taten ihm weh, der Bauch tat ihm weh, ihm war kalt, und Hunger hatte er auch. Zu Hause gab es vielleicht nichts zu essen, aber da schmerzten einem wenigstens nicht die Füße. Die Schnur, die die Fußlappen und die Gummistreifen zusammenhielt, hatte sich gelockert, und er spürte, wie sich Schnee unter seine Fußsohlen schob. Er traute sich nicht, seinen Bruder zu bitten, stehen zu bleiben und sie wieder fest zu binden. Andrej hatte es versprochen – keinen Mucks. Bald würde der Schnee schmelzen, die Lappen würden nass und seine Füße taub werden. Um auf andere Gedanken zu kommen, knickte er einen Zweig von einem jungen Baum ab und kaute die Rinde, bis er sie zu einer groben Paste zermahlen hatte, die sich auf den Zähnen und der Zunge pelzig anfühlte. Pavel hatte ihm erzählt, dass Rindenpampe das Hungergefühl stoppte. Er glaubte ihm, es war vernünftig, daran zu glauben.

Plötzlich machte Pavel ihm ein Zeichen anzuhalten. Andrej blieb wie angewurzelt stehen. Seine Zähne hatten sich von den Rindenbröckchen braun gefärbt. Pavel kauerte sich hin. Andrej machte es ihm nach und suchte den Wald ab nach dem, was auch immer sein Bruder entdeckt haben mochte. Er blinzelte und versuchte, die Bäume deutlicher zu sehen.

Pavel starrte die Katze an, und die Katze schien ihn mit ihren kleinen, grünen Augen ebenfalls anzustarren. Was ging in ihr vor? Warum rannte sie nicht weg? Vielleicht hatte sie noch nicht gelernt, vor Menschen Angst zu haben, weil sie in Marias Haus versteckt gewesen war. Pavel zog sein Messer hervor, schnitt sich in die Fingerspitze und schmierte Blut auf den Hühnerknochen, den seine Mutter ihm gegeben hatte. Dasselbe machte er mit Andrejs Köder, einem zertrümmerten Rattenschädel. Er nahm dazu sein eigenes Blut, weil er Andrej nicht traute. Der würde womöglich aufjaulen und die Katze verscheuchen. Wortlos trennten sich die beiden und entfernten sich in entgegengesetzte Richtungen. Pavel hatte seinem Bruder schon zu Hause genaue Anweisungen gegeben. Als sie sich ein Stück voneinander entfernt hatten, legten sie zu beiden Seiten der Katze die Knochen in den Schnee. Pavel linste zu seinem Bruder hinüber, um sicherzugehen, dass der nichts verbockte.

Andrej machte genau, was man ihm gesagt hatte. Er zog das Stück Schnur aus seiner Tasche, deren Ende Pavel schon zu einer Schlinge geknotet hatte. Andrej musste die jetzt nur noch um den Rattenschädel herumlegen. Nachdem er das erledigt hatte, trat er so weit zurück, wie es das Seil zuließ, dann legte er sich auf den Bauch und drückte dabei den knirschenden Schnee zusammen. Er lag da und wartete. Erst jetzt, auf dem Boden, bemerkte er, dass er seinen Köder kaum erkennen konnte. Alles war verschwommen. Plötzlich bekam Andrej es mit der Angst zu tun und hoffte inständig, dass die Katze sich seinem Bruder zuwenden würde. Der würde keinen Fehler machen. Er würde sie fangen, und dann konnten sie heimgehen und essen. Vor Nervosität und Kälte fingen ihm die Hände zu zittern an. Er versuchte, sie ruhig zu halten. Er sah etwas. Ein undeutlicher schwarzer Fleck kam auf ihn zu.

Andrejs Atem fing an, den Schnee vor seinem Gesicht zu schmelzen. Tropfen kalten Wassers rannen auf ihn zu und krochen ihm in die Kleider. Er wollte, dass die Katze in die andere Richtung lief, auf die Falle seines Bruders zu, aber als der schwarze Fleck immer näher und näher kam, gab es nichts mehr daran zu deuteln, dass die Katze sich ihn ausgesucht hatte. Klar, wenn er die Katze fing, dann würde Pavel ihn lieben und mit ihm Karten spielen und nie mehr böse auf ihn sein. Die Vorstellung gefiel ihm, und seine Laune verwandelte sich von Grauen in Jagdfieber. Jawohl, er würde derjenige sein, der die Katze fing. Er würde sie töten. Er würde es seinem Bruder zeigen. Was hatte der noch mal gesagt? Er hatte ihn davor gewarnt, die Schlinge zu früh zuzuziehen. Wenn die Katze verschreckt wurde, war alles verloren. Aus diesem Grund und weil er nicht ganz genau sagen konnte, wo die Katze stand, beschloss Andrej zu warten, nur um sicherzugehen. Fast konnte er das schwarze Fell und die vier Beine ausmachen. Andrej würde noch ein kleines bisschen warten, noch ein kleines bisschen … da hörte er seinen Bruder fauchen: »Jetzt!«

Andrej geriet in Panik. Diesen Tonfall kannte er zur Genüge. Er bedeutete, dass er etwas falsch gemacht hatte. Er blinzelte angestrengt und erkannte, dass die Katze mitten über der Falle stand. Er zog an der Schnur, aber zu spät, das Tier war schon weggesprungen. Die Schlinge hatte sie nicht erwischt. Trotzdem zog Andrej die Schnur zu sich heran, in der erbärmlichen Hoffnung, dass an ihrem Ende vielleicht doch eine Katze wäre. Als die leere Schlinge in seiner Hand ankam, spürte er, wie sich sein Gesicht vor Scham rötete. Wutentbrannt wollte er schon aufspringen und dieses verdammte Biest jagen, es einfangen und erwürgen, ihm den Schädel einschlagen. Aber Andrej rührte sich nicht. Er sah, dass sein Bruder flach auf die Erde gepresst liegen geblieben war. Und Andrej, der gelernt hatte, immer dem Beispiel seines Bruders zu folgen, machte genau dasselbe. Er blinzelte und kniff die Augen zusammen, bis er sah, dass die Katze auf die Falle seines Bruders zuschlich.

Pavels Ärger über seinen nichtsnutzigen kleinen Bruder war angesichts der unvorsichtigen Katze dem Jagdfieber gewichen. Erwartungsvoll spannten sich seine Rückenmuskeln an. Ganz offensichtlich hatte die Katze Blut geleckt, und der Hunger war stärker als die Vorsicht. Er wartete, bis sie mitten im Lauf stehen blieb, eine Pfote halb in der Luft, und ihn geradeheraus anstarrte. Pavel hielt den Atem an. Seine Finger umklammerten die Schnur, er wartete, im Geiste lockte er die Katze. Bitte, bitte, bitte!

Die Katze machte einen Satz, riss das Maul auf und schnappte sich den Knochen. Genau im richtigen Moment straffte Pavel die Schnur. Die Schlinge schloss sich um ihre Pfote, das Vorderbein war gefangen. Pavel sprang auf, zerrte und zog die Schlinge noch enger. Die Katze versuchte abzuhauen, aber die Schnur hielt sie fest. Ein Gekreisch erfüllte den Wald, als würde eine viel größere Kreatur um ihr Leben kämpfen. Die Katze warf sich im Schnee hin und her, krümmte sich und schnappte nach der Schnur. Pavel fürchtete, der Knoten könnte reißen, das Seil war dünn und zerschlissen. Als er versuchte, ihr näher zu kommen, nahm die Katze Reißaus und blieb außerhalb seiner Reichweite. Er schrie seinen Bruder an: »Mach sie tot!«

Andrej hatte sich nicht mehr gerührt, weil er nicht noch einen Fehler machen wollte. Aber jetzt bekam er klare Anweisungen. Er sprang auf, machte einen Satz nach vorn, stolperte prompt und fiel kopfüber hin. Als er seine Nase aus dem Schnee hob, sah er vor sich die Katze, wie sie fauchte und spuckte und sich wand. Wenn die Schnur riss, wäre sie frei und sein Bruder würde ihn auf ewig hassen. Pavel schrie, seine Stimme überschlug sich vor Verzweiflung: »Mach sie tot! Mach sie tot! Mach sie tot!«

Andrej rappelte sich hoch, und ohne eigentlich zu wissen, was er da machte, sprang er vor und warf sich über den zappelnden Katzenleib. Vielleicht hoffte er, der Aufprall würde sie töten. Aber jetzt lag er auf dem Tier und konnte fühlen, dass die Katze lebte, sich unter seinem Bauch wand und in den Getreidesäcken verkrallte, die man für ihn zu einer Jacke zusammengenäht hatte. Andrej hielt sich flach auf der Katze, damit sie nicht entkommen konnte, und sah sich mit flehentlichem Blick nach Pavel um, damit der die Sache übernahm: »Das Biest lebt noch!«

Pavel kam angelaufen, ließ sich auf die Knie fallen und schob seinen Arm unter den Körper seines jüngeren Bruders, um sogleich Bekanntschaft mit dem zuschnappenden Maul der Katze zu machen. Er wurde gebissen und riss die Hand heraus. Ohne auf seinen blutenden Finger zu achten, kroch er zur anderen Seite und schob seine Hand wieder hinein. Diesmal erwischte er den Schwanz. Langsam krabbelten seine Finger den Rücken der Katze hinauf. Gegen diesen Angriffspunkt konnte das Tier sich nicht wehren.

Andrej rührte sich nicht, fühlte aber, wie unter ihm der Kampf tobte, fühlte, wie die Hand seines Bruders sich dem Kopf der Katze näherte, immer näher und näher kam. Die Katze spürte, dass es um ihr Leben ging, und sie fing an, auf alles einzubeißen, die Jacke, den Schnee, rasend vor Wut und Angst. Andrej konnte das Getümmel in seinem Bauch fühlen. Dem Beispiel seines Bruders folgend, brüllte er: »Mach sie tot! Mach sie tot! Mach sie tot!«

Pavel brach der Katze das Genick. Einige Augenblicke lang rührten sie sich beide nicht, lagen nur reglos da und atmeten schwer. Pavel legte seinen Kopf auf Andrejs Rücken, eine Hand umklammerte immer noch den Hals der Katze. Schließlich zog er seine Hände unter seinem Bruder hervor und stand auf. Andrej blieb im Schnee liegen, er wagte nicht sich zu rühren.

»Du kannst jetzt aufstehen.«

Er konnte jetzt aufstehen. Er konnte sich neben seinen Bruder stellen, mit stolzgeschwellter Brust. Er hatte ihn nicht enttäuscht. Hatte nicht versagt. Er streckte den Arm aus, nahm die Hand seines Bruders und stand auf. Ohne ihn hätte Pavel die Katze nicht fangen können. Die Schnur wäre gerissen. Die Katze wäre abgehauen. Andrej lächelte, und dann lachte er und klatschte in die Hände und drehte sich tanzend im Kreis. Er war so glücklich wie noch nie in seinem ganzen Leben. Sie beide waren Partner. Pavel umarmte ihn, und dann besahen sie sich ihre Trophäe: eine abgemagerte, tote, in den Schnee gedrückte Katze.

Die Vorsicht gebot, dass sie ihre Beute unbeobachtet ins Dorf zurückschafften. Für so einen Fang würden die Leute sich prügeln, sogar töten, und vielleicht hatte das Gekreisch der Katze ja jemanden alarmiert. Pavel wollte nichts dem Zufall überlassen. Einen Sack oder eine Tasche, worin sie die Katze hätten verstecken können, hatten sie nicht dabei, also mussten sie improvisieren. Pavel beschloss, dass sie sie unter einem Stapel Äste verstecken würden. Wenn sie dann auf dem Nachhauseweg jemandem begegneten, würde es so aussehen, als hätten sie Feuerholz gesammelt, und keiner würde sich wundern. Er hob die Katze aus dem Schnee: »Ich trage sie unter einem Stapel Äste, damit keiner sie sieht. Aber wenn wir tatsächlich Feuerholz sammeln würden, dann hättest du auch welches auf dem Arm.«

Andrej war beeindruckt, sein Bruder dachte einfach an alles. Darauf wäre er nie gekommen. Er machte sich daran, Holz aufzulesen. Die Erde war schneebedeckt, und das machte es schwierig, irgendwelche losen Äste zu finden. Er musste den Schnee mit bloßen Händen durchpflügen. Nach jedem Versuch rieb er die Handflächen aneinander und hauchte hinein. Mittlerweile lief ihm der Rotz aus der Nase und sammelte sich auf seiner Oberlippe, aber das machte ihm nichts aus, nicht heute Abend, nicht nach diesem Triumph. Andrej fing an, ein Lied zu summen, das sein Vater immer gesungen hatte, und grub die Finger wieder in den Schnee.

Weil auch Pavel Schwierigkeiten hatte, Äste zu finden, hatte er sich von seinem jüngeren Bruder getrennt. In einiger Entfernung sah er einen umgestürzten Baum, dessen Äste nach allen Seiten abstanden. Er eilte darauf zu und legte die Katze in den Schnee, damit er beide Hände frei hatte, um totes Holz von dem Stamm zu brechen. Hier gab es reichlich, mehr als genug für sie beide, und Pavel schaute sich nach Andrej um. Er wollte ihn schon rufen, aber dann blieb ihm das Wort im Halse stecken. Er hatte ein Geräusch gehört. Ruckartig drehte er sich um. Der Wald war dicht und finster. Pavel schloss die Augen und konzentrierte sich auf das Geräusch. Es hörte sich irgendwie gleichmäßig an. Knirsch, knirsch, knirsch. Das war Schnee. Es wurde schneller und lauter. Ein eisiger Schreck jagte durch Pavels Körper, und er riss die Augen wieder auf. Da drüben im Dunkeln bewegte sich was. Ein Mann, er rannte. Er hatte einen dicken Knüppel in der Hand. Mit langen Sätzen kam er direkt auf Pavel zu. Bestimmt hatte er gehört, wie sie die Katze getötet hatten, und jetzt wollte er ihnen ihre Beute abspenstig machen. Aber nicht mit Pavel. Er würde nicht zulassen, dass ihre Mutter hungerte. Er würde nicht so ein Versager sein wie sein Vater. Mit den Füßen schaufelte er Schnee über die Katze und versuchte, sie zu verstecken.

»Wir sammeln …« Pavel verstummte, als der Mann zwischen den Bäumen hervorgeprescht kam und seinen Prügel hob. Erst jetzt, als er das hagere Gesicht des Mannes und seinen irren Blick sah, wurde Pavel klar, dass der Mann gar nicht hinter der Katze her war. Er war hinter ihm her.

Pavel riss den Mund auf, und schon im nächsten Moment sauste der schwere Ast herab, das Ende traf ihn mitten auf dem Kopf. Pavel spürte nichts, er merkte nur, dass er nicht mehr stand, sondern auf den Knien war. Mit zur Seite geneigtem Kopf schielte er nach oben, Blut lief ihm in die Augen, aber er sah noch, wie der Mann zum zweiten Mal ausholte.

Andrej hörte auf zu summen. Hatte ihn da eben sein Bruder gerufen? Besonders viele Äste hatte er nicht gefunden, bestimmt nicht genügend für ihren Plan. Andrej wollte nicht ausgeschimpft werden, nicht nachdem er sich so gut geschlagen hatte. Er zog die Hände aus dem Schnee und stand auf. Dann spähte er blinzelnd in den Wald. Selbst die nächststehenden Bäume konnte er nur als verschwommene Schatten erkennen. »Pavel?«

Keine Antwort. Andrej rief noch einmal. Sollte das etwa ein Spiel sein? Nein, sein Bruder machte keine Spielchen, jedenfalls nicht mehr. Andrej ging in die Richtung, wo er seinen Bruder zum letzten Mal gesehen hatte, aber er konnte nichts entdecken. So ein Mist. Irgendwas stimmte da nicht. Andrej rief noch mal, diesmal lauter. Warum gab sein Bruder keine Antwort? Mit dem rauen Jackenärmel wischte er sich die Nase ab. Vielleicht war das ja eine Prüfung. Was würde sein Bruder in so einer Situation machen? Er würde den Spuren im Schnee folgen. Andrej ließ seine Äste fallen und ging auf die Knie. Auf allen vieren suchte er die Erde ab. Er fand seine eigenen Fußspuren wieder und folgte ihnen bis zu dem Punkt, wo er sich von seinem Bruder getrennt hatte. Stolz auf sich selbst folgte er nun der Spur seines Bruders. Wenn er sich hinstellte, konnte er die Fußstapfen nicht erkennen, also kauerte er sich wieder hin, die Nase nur um Armeslänge vom Schnee entfernt. Dann machte er weiter, wie ein Hund, der einer Witterung folgt.

Er kam an einem umgefallenen Baum an. Überall lagen Äste herum, und überall waren Stiefelabdrücke, manche tief und groß. Der Schnee war rot. Andrej nahm eine Handvoll und drückte sie zwischen den Fingern zusammen. Dann drückte er noch fester und sah, wie der Schnee zu Blut wurde.

»Pavel!« Er hörte erst auf zu schreien, als ihm der Hals wehtat und er keine Stimme mehr hatte. Jetzt wimmerte er nur noch. Er wollte seinem Bruder sagen, dass er seinen Anteil von der Katze gerne haben konnte. Wenn er nur zurückkam. Aber es half nichts. Sein Bruder hatte ihn im Stich gelassen. Er war ganz allein.

Hinter den Ziegelsteinen ihres Ofens hatte Oksana einen kleinen Sack mit zermahlenen Getreidehalmen, Gänsefuß und zerstoßenen Kartoffelschalen versteckt. Bei Kontrollen hatte sie immer ein kleines Feuer brennen, damit die Eintreiber ja nicht hinter die Flammen guckten. Sie misstrauten ihr. Warum war sie noch gesund, wenn alle anderen krank waren? Als sei es ein Verbrechen, am Leben zu sein. Aber etwas zu essen fanden sie in ihrem Haus nie und konnten sie nicht bezichtigen, eine Kulakin zu sein, die sich an anderen bereicherte. Anstatt sie also auf der Stelle zu exekutieren, ließen sie sie langsam krepieren. Oksana hatte schon gelernt, dass es nichts half, sich gegen diese Leute aufzulehnen. Vor einigen Jahren hatte sie im Dorf den Widerstand organisiert, nachdem bekannt gegeben worden war, dass Parteifunktionäre auf dem Weg zu ihnen waren, um die Kirchenglocke einzukassieren. Sie wollten sie einschmelzen. Oksana und vier andere Frauen hatten sich im Glockenturm eingeschlossen, unablässig geläutet und versucht zu verhindern, dass man die Glocke mitnahm. Oksana hatte geschrien, dass die Glocke Gott gehörte. Leicht hätte sie an diesem Tag erschossen werden können, aber der zuständige Eintreiber hatte beschlossen, die Frauen zu verschonen. Nachdem man die Tür aufgebrochen hatte, hatte er erklärt, sein einziger Befehl laute, die Glocke abzuholen, und Oksana belehrt, Metall sei wichtig für die industrielle Revolution ihres Landes. Als Antwort hatte sie vor ihm ausgespuckt. Als der Staat dann auch noch angefangen hatte, den Dorfbewohnern die Lebensmittel wegzunehmen mit dem Argument, sie gehörten dem Land und nicht ihnen, hatte Oksana ihre Lektion bereits gelernt. Statt Stärke zu zeigen, täuschte sie nun Gehorsam vor und hielt ihren Widerstand geheim.

Heute würde die Familie sich den Bauch vollschlagen. Oksana schmolz Schneeklumpen, brachte die Flüssigkeit zum Kochen und dickte sie mit zerriebenen Getreidehalmen ein. Dann gab sie die letzten Knochen aus der Flasche hinzu, die sie, sobald sie ausgekocht waren, zermahlen würde. Jetzt bloß nicht voreilig werden, schließlich hatte Pavel es noch nicht geschafft. Aber er würde es schaffen, sie wusste es einfach. Gott hatte ihr ein schweres Los auferlegt, aber er hatte ihr auch einen Sohn an die Seite gestellt. Trotzdem nahm sie sich für den Fall, dass Pavel die Katze doch nicht fing, selbst das Versprechen ab, nicht böse auf ihn zu sein. Der Wald war schließlich groß, und außerdem war Zorn ohnehin nur verschwendete Kraft. Während Oksana sich noch innerlich auf eine mögliche Enttäuschung vorzubereiten versuchte, schwindelte es ihr schon bei der Aussicht auf Borschtsch mit Fleisch und Kartoffeln.

Andrej stand in der Tür. Das Gesicht zerkratzt, die Jacke voller Schnee. Rotz und Blut liefen ihm aus der Nase. Seine Fußlappen hatten sich vollkommen aufgewickelt, sodass die Zehen hervorlugten. Oksana eilte zu ihm. »Wo ist dein Bruder?«

»Er hat mich allein gelassen.« Andrej fing an zu heulen. Er wusste nicht, wo sein Bruder steckte. Verstand nicht, was passiert war. Konnte es nicht erklären. Er wusste, seine Mutter würde ihn verabscheuen. Er wusste, sie würde ihm die Schuld geben, obwohl er alles richtig gemacht hatte. Schließlich war es sein Bruder, der ihn im Stich gelassen hatte.

Oksana rang nach Luft. Sie schob Andrej beiseite, eilte aus dem Haus und spähte in den Wald. Von Pavel keine Spur. Vielleicht war er gestürzt und hatte sich verletzt. Vielleicht brauchte er Hilfe. Sie lief wieder hinein. Sie musste unbedingt wissen, was los war. Da sah sie Andrej mit einem Holzlöffel im Mund neben dem Borschtsch stehen. Auf frischer Tat ertappt, glotzte er seine Mutter einfältig an, wobei ihm ein Rinnsal Suppe aus dem Mund lief. Oksana war außer sich vor Wut, auf ihren toten Mann, auf ihren verschwundenen Sohn – sie sprang vor, warf Andrej zu Boden und stieß ihm den Holzlöffel in den Rachen. »Wenn ich den Löffel raushole, dann sagst du mir, was passiert ist, verstanden?«

Kaum aber hatte sie den Löffel wieder herausgezogen, konnte er nur noch husten. Wutentbrannt trieb sie ihm den Löffel wieder in den Rachen. »Du nutzloser, dämlicher Tölpel. Wo ist mein Sohn? Wo ist er?«

Sie zog den Löffel wieder heraus, aber er plärrte nur und würgte und brachte nichts heraus. Flennte nur weiter und hustete. Da schlug sie auf ihn ein, trommelte ihm mit den Händen gegen den schmalen Brustkorb. Erst als der Borschtsch überzukochen drohte, ließ sie von ihm ab, sprang auf und schob die Suppe vom Feuer.

Andrej lag am Boden und wimmerte. Als Oksana ihn so daliegen sah, verrauchte ihr Zorn. Er war doch noch so klein. Und er hatte seinen Bruder so lieb. Oksana beugte sich zu ihm hinab, hob ihn auf und setzte ihn auf einen Stuhl. Sie legte ihm ihre Decke um und goss ihm eine Schale Suppe ein, eine ordentliche Portion, mehr, als er je zuvor bekommen hatte. Sie versuchte, ihn zu füttern, aber er machte den Mund nicht auf. Er schmollte. Also reichte sie ihm den Löffel. Er hörte auf zu weinen und begann zu essen, verschlang den ganzen Borschtsch. Sie machte die Schale wieder voll und ermahnte ihn, langsam zu essen. Er ignorierte sie und vertilgte auch noch die zweite Schale. Ganz leise fragte sie ihn, was passiert sei, und hörte ihm zu, wie er von dem Blut im Schnee erzählte, von den herumliegenden Ästen, dem Verschwinden von Pavel und den tiefen Stiefelabdrücken.

Oksana schloss die Augen. »Dein Bruder ist tot. Jemand hat ihn geraubt, damit er ihn aufessen kann. Verstehst du das? Genauso, wie ihr die Katze gejagt habt, hat jemand anderes euch gejagt. Verstehst du das?«

Andrej glotzte stumm die Tränen seiner Mutter an. Ehrlich gesagt verstand er gar nichts. Er sah ihr hinterher, wie sie aufstand und nach draußen ging. Als er ihre Stimme hörte, lief er zur Tür.

Oksana kniete im Schnee und starrte den Mond an. »Bitte, Gott, gib mir meinen Sohn wieder.«

Nur Gott konnte ihn ihr jetzt noch zurückbringen. Das war doch nicht zu viel verlangt. Hatte Gott ein so kurzes Gedächtnis? Sie hatte ihr Leben riskiert, um seine Glocke zu retten, und alles, was sie dafür wollte, war ihr Sohn, der einzige Sinn in ihrem Leben.

Ein paar Nachbarn ließen sich an den Türen blicken. Sie stierten Oksana an und hörten ihr Wehklagen. Aber an solchen Kummer war man hier gewöhnt, und lange gafften die Nachbarn nicht.

Zwanzig Jahre danach

Moskau

11. Februar 1953

Der Schneeball klatschte Jora gegen den Hinterkopf. Der Schnee flog ihm nur so um die Ohren. Irgendwo hinter sich konnte er seinen kleinen Bruder lachen hören. Lauthals. Stolz auf sich, stolz auf seinen Wurf, auch wenn er nur Dusel gehabt hatte, ein Zufallstreffer. Jora wischte sich den Schnee aus dem Kragen seiner Jacke, aber ein paar Brocken waren ihm schon den Rücken hinuntergekrochen. Während sie an seiner Haut hinabglitten, schmolzen sie und verwandelten sich in dünne Rinnsale eiskalten Wassers. Jora zog sich das Hemd aus der Hose, schob die Hand so weit er konnte nach oben und angelte nach dem Eis.

Arkadi konnte es nicht fassen, dass sein Bruder da so selbstvergessen mit seinem Hemd beschäftigt war, anstatt auf seinen Gegner aufzupassen. Bedächtig ballte er neuen Schnee zusammen, eine Handvoll nach der anderen. Wenn man sie zu groß machte, taugten sie nichts. Zu schwer zu werfen, zu langsam in der Luft, deshalb konnte man ihnen zu leicht ausweichen. Das war lange Zeit sein Fehler gewesen, dass er sie zu groß machte. Statt dass sie einen größeren Aufprall erzeugten, konnte man sie leicht aus der Luft schlagen, oft genug lösten sie sich auch von ganz alleine auf und fielen auseinander. Kamen gar nicht erst bei seinem Bruder an. Er und Jora machten oft Schneeballschlachten. Manchmal waren auch andere Kinder dabei, aber meistens waren sie nur zu zweit. Die Schlacht fing immer ganz gemächlich an und wurde dann mit jedem Wurf verbissener. Arkadi verlor immer, weil sein Bruder die Bälle einfach schneller und fester warf. Am Ende war es immer dasselbe Lied: Arkadi kapitulierte enttäuscht, wurde sauer oder fing sogar an zu heulen und stürmte davon. Er fand es zum Kotzen, dass er immer der Verlierer war, und genauso zum Kotzen fand er es, dass er sich so darüber ärgerte. Überhaupt spielte er nur deshalb immer wieder mit, weil er sich sicher war, dass es diesmal anders sein, dass er diesmal gewinnen würde. Und heute war der Tag gekommen. Das war seine Chance. Langsam schlich er sich näher heran, aber nicht zu nah. Er wollte, dass der Wurf auch zählte. Aus nächster Nähe galt es nicht.

Jora sah ihn kommen. Ein weißer Klecks, der in der Luft einen Bogen beschrieb, nicht zu groß, nicht zu klein. Mit den Händen auf dem Rücken konnte er gar nichts machen. Sein kleiner Bruder lernte schnell, das musste man ihm lassen.

Der Schneeball traf ihn voll auf der Nasenspitze, zerplatzte, Schnee geriet ihm in die Augen, die Nase, den Mund. Jora stolperte rückwärts, das ganze Gesicht weiß überzuckert. Das war ein perfekter Wurf gewesen – und das Spielende. Sein kleiner Bruder hatte ihn besiegt, ein Knirps von nicht mal fünf Jahren. Erst jetzt, wo Jora zum ersten Mal verloren hatte, merkte er, wie viel es ihm bedeutete zu gewinnen. Sein Bruder lachte wieder, veranstaltete ein Riesenspektakel, als wäre ein Schneeball in die Fresse das Lustigste auf der Welt. Wenigstens hatte er selbst sich nie so hämisch gefreut wie Arkadi jetzt. Nie hatte er so laut gelacht und sich dermaßen an seinen Siegen geweidet. Sein kleiner Bruder war ein schlechter Verlierer und ein noch schlechterer Gewinner. Der brauchte eine Lektion, musste ein bisschen zurechtgestutzt werden. Einmal hatte er gewonnen, das war alles. Ein einziger glücklicher, unbedeutender Sieg, ein Mal von hundert – ach was, von tausend Malen. Und jetzt tat Arkadi irgendwie so, als seien sie quitt, oder schlimmer noch, als sei er der Bessere. Jora kauerte sich hin, buddelte mit den Händen im Schnee, bis hinunter auf die Eiskruste, und scharrte eine Handvoll gefrorener Erde, Kiesel und Steinchen zusammen.

Als er sah, dass sein älterer Bruder sich noch einen Schneeball zurechtmachte, wirbelte Arkadi herum und rannte los. Jetzt kam also die Rache: ein sorgfältig präpariertes Geschoss, und sein Bruder würde so fest werfen, wie er nur konnte. Aber er, Arkadi, würde sich nicht als Zielscheibe hergeben. Wenn er weglief, war er in Sicherheit. Jeder Schneeball, egal wie gut er gemacht und wie genau er geworfen wurde, konnte nur eine bestimmte Strecke fliegen, bevor er die Form verlor und auseinanderfiel. Und selbst wenn sie trafen, waren sie ab einer bestimmten Entfernung harmlos. Lohnte sich gar nicht, sie überhaupt noch zu werfen. Wenn er wegrannte, war das Spiel zu Ende und er hatte einen Vorsprung. Er wollte nicht, dass ihm der Sieg genommen würde, weil sein Bruder noch eine Serie schnell nacheinander geworfener Treffer landete. Nein: Abhauen und sich zum Sieger erklären. Das Spiel jetzt beenden. Dann konnte er das Gefühl mindestens bis morgen auskosten, wo er vermutlich wieder verlieren würde. Aber das war morgen. Heute war der Tag des Triumphs.

Er hörte, wie sein Bruder seinen Namen rief. In vollem Lauf wandte er sich um und lächelte, eigentlich grinste er, weil er sich sicher war, außer Schussweite zu sein.

Es traf ihn ins Gesicht wie eine Faust. Sein Kopf wurde nach hinten geschleudert, er hob vom Boden ab und hing eine Sekunde lang regelrecht in der Luft. Dann berührten seine Füße wieder den Boden, die Beine knickten ihm weg, und er platschte, weil er zu benommen war, um wenigstens die Hände auszustrecken, ungebremst in den Schnee. Einen Moment lang blieb er einfach so liegen und kapierte nicht, was passiert war. Er hatte Dreck, Kiesel, Spucke und Blut im Mund. Mit einem behandschuhten Finger tastete er vorsichtig zwischen seine Lippen. Seine Zähne fühlten sich rau an, als hätte man ihn gezwungen, Sand zu fressen. Da war eine Lücke. Ein Zahn war ausgeschlagen. Arkadi fing an zu heulen, spuckte in den Schnee und durchkämmte die Schweinerei nach seinem fehlenden Zahn. Irgendwie war es das Einzige, woran er jetzt denken konnte, das Einzige, was ihm wichtig war. Er musste seinen Zahn wiederfinden. Wo war sein Zahn? Aber er konnte ihn nicht finden, nicht in diesem weißen Schnee. Der Zahn war weg. Und es war nicht mal der Schmerz (obwohl es ganz schön weh tat), es war die Wut, der Zorn über diese Gemeinheit. Durfte er nicht ein einziges Mal gewinnen? Er hatte doch fair gewonnen. Konnte sein Bruder ihm das nicht gönnen? Nicht mal einen einzigen Sieg?

Jora rannte zu seinem Bruder. Kaum hatte der Klumpen aus Erde, Sand und Kieseln sich aus seiner Hand gelöst, hatte er seine Entscheidung schon bereut. Er hatte den Namen seines Bruders geschrien, damit der sich duckte und dem Ball auswich. Stattdessen hatte sein Bruder sich umgedreht und einen Volltreffer abgekriegt. Statt dass Jora ihm geholfen hatte, sah sein Warnruf jetzt aus wie eine ganz besonders heimtückische Finte. Als er näher kam, sah er Blut auf dem Schnee, und ihm wurde übel. Das war er gewesen. Ihre Schneeballschlachten machten ihm mehr Spaß als die meisten anderen Sachen, und jetzt hatte er sie in etwas Schreckliches verwandelt. Warum hatte er seinen Bruder nicht gewinnen lassen können? Morgen hätte er doch wieder gewonnen, und übermorgen und Tag um Tag darauf auch. Jora schämte sich.

Er ließ sich in den Schnee fallen und legte seinem kleinen Bruder die Hand auf die Schulter. Arkadi schüttelte sie ab und starrte ihn mit roten, tränennassen Augen und blutverschmiertem Mund an. Er sah aus wie eine wilde Bestie. Sagte keinen Ton. Sein Gesicht war wutverzerrt. Etwas unsicher rappelte er sich auf. »Arkadi?«

Statt einer Antwort riss Arkadi nur den Mund auf und schrie auf wie ein Tier. Alles, was Jora sehen konnte, war eine verdreckte Zahnreihe. Dann machte Arkadi kehrt und rannte weg.

»Arkadi! Warte!«

Aber Arkadi wartete nicht, blieb nicht stehen, wollte die Entschuldigung seines Bruders nicht hören. Er rannte, so schnell er konnte, und tastete dabei mit der Zunge nach der frischen Lücke in seinen Vorderzähnen. Er fand sie, befühlte mit der Zungenspitze den Gaumen und hoffte, dass er seinen Bruder nie mehr wiedersehen müsste.

14. Februar

Angestrengt blickte Leo zum Apartmentblock Nr. 18 hoch. Ein niedriger Betonklotz. Es war später Nachmittag und schon dunkel. Er hatte einen kompletten Arbeitstag mit etwas vergeudet, das ebenso unangenehm wie unwichtig war. Laut einem Milizbericht über besondere Vorkommnisse hatte man einen vier Jahre und zehn Monate alten Jungen tot auf den Bahngleisen gefunden. Der Junge hatte abends auf den Bahngleisen gespielt und war von einem Reisezug erfasst worden, dessen Räder ihn zerstückelt hatten. Der Lokführer des Neun-Uhr-Zuges nach Chabarowsk hatte beim ersten Halt durchgegeben, dass er nach dem Verlassen des Jaroslawer Bahnhofs einen flüchtigen Blick auf jemanden oder etwas auf den Gleisen erhascht habe. Ob tatsächlich sein Zug den Jungen erfasst hatte, war noch nicht erwiesen. Vielleicht wollte der Fahrer nicht zugeben, dass er das Kind überfahren hatte. Aber das musste man nicht vertiefen – ein tragischer Unfall, da stellte sich die Frage nach dem Schuldigen nicht.

Normalerweise hätte man die Sache schon zu den Akten gelegt. Und normalerweise wäre Leo Stepanowitsch Demidow, ein Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes MGB, mit einem solchen Vorfall nie befasst worden. Was konnte er hier schon ausrichten? Der Verlust eines Sohnes brach einer Familie und den Verwandten das Herz. Aber auf staatlicher Ebene spielte so etwas, offen gesagt, keine Rolle. Unvorsichtige Kinder waren nun wirklich keine Angelegenheit für die Staatssicherheit – außer sie hatten eine unvorsichtige Zunge. Diese spezielle Situation allerdings hatte sich unversehens verkompliziert. Die Trauer der Eltern hatte seltsame Formen angenommen. Offensichtlich konnten sie nicht hinnehmen, dass ihr Sohn – Leo las noch einmal im Bericht nach und prägte sich den Namen Arkadi Fjodorowitsch Andrejew ein – selbst an seinem Tod schuld war. Sie hatten herumerzählt, ihr Sohn sei ermordet worden. Von wem? Keine Ahnung. Warum? Keine Ahnung. Wie konnte so etwas überhaupt möglich sein? Auch keine Ahnung. Doch selbst ohne irgendwelche logischen oder plausiblen Argumente hatten sie die Macht des Mitgefühls auf ihrer Seite, und es war nicht auszuschließen, dass sie andere Leichtgläubige überzeugten: Nachbarn, Freunde und auch Fremde – wer immer ihnen zuhörte.

Es machte die Sache nicht besser, dass Fjodor Andrejew, der Vater des Jungen, selbst ein niederer Beamter des MGB und, wie der Zufall es wollte, einer von Leos Untergebenen war. Abgesehen von der Tatsache, dass er es hätte besser wissen müssen, berief er sich zur Untermauerung seiner unhaltbaren Ansicht auch noch auf sein Expertenwissen und brachte so den MGB in Misskredit. Er war zu weit gegangen, hatte zugelassen, dass seine Gefühle die Oberhand über sein Urteilsvermögen gewannen. Ohne die mildernden Umstände hätte Leos Aufgabe leicht darin bestehen können, den Mann zu verhaften. Die ganze Sache war verfahren, und Leo war gezwungen worden, sich vorübergehend von einem echten und heiklen Einsatz abziehen zu lassen, um die Angelegenheit ins Reine zu bringen.

Leo war nicht besonders erpicht auf die bevorstehende Konfrontation, also nahm er sich beim Erklimmen der Treppenstufen Zeit und sann darüber nach, wie er ausgerechnet in einem solchen Beruf hatte landen können – bei der Überwachung anderer Leute. Es war nie seine Absicht gewesen, in den Staatssicherheitsdienst einzutreten. Diese Laufbahn hatte sich aus seinem Militärdienst ergeben. Während des Großen Vaterländischen Krieges hatte man ihn einem Sonderkommando namens OMSBON zugeteilt, einer unabhängigen, Sonderoperationen vorbehaltenen Panzergrenadierbrigade. Das dritte und vierte Bataillon dieser Division hatte man aus dem Zentralinstitut für Körperkultur rekrutiert, wo Leo Student gewesen war. Diese Elite der Athletischsten und Gesündesten unter ihnen wurde ausgewählt und in ein Trainingslager in Mitischtschi nördlich von Moskau geschickt, wo man sie in Nahkampf, Waffenkunde, Fallschirmsprüngen aus niedriger Höhe und dem Umgang mit Sprengstoff unterrichtete. Das Lager gehörte zum NKWD, wie der Geheimdienst geheißen hatte, bevor die Staatssicherheitsabteilung zum MGB wurde. Die Bataillone waren nicht dem Militär, sondern unmittelbar dem NKWD unterstellt, und die Natur ihrer Missionen spiegelte dies auch wider. Sie wurden hinter feindliche Linien geschickt, wo sie die Infrastruktur zerstörten, spionierten, Feinde ermordeten – verdeckt operierende Nahkampfspezialisten.

Leo hatte die Unabhängigkeit bei seinen Operationen genossen, obwohl er diese Empfindung lieber für sich behielt. Die Tatsache oder vielleicht auch nur Illusion, sein Schicksal in den eigenen Händen zu halten, hatte ihm gefallen. Er war regelrecht aufgeblüht – mit dem Ergebnis, dass man ihm den Suworow-Orden zweiter Klasse verliehen hatte. Seine Besonnenheit, seine militärischen Erfolge, sein gutes Aussehen und vor allem sein unbedingter und aufrichtiger Glaube an sein Land hatten dazu geführt, dass er buchstäblich zum Plakatmotiv für die russische Befreiung der von Deutschland okkupierten Gebiete geworden war. Man hatte ihn mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen Soldaten aus verschiedenen Divisionen fotografiert, wie sie rings um das brennende Wrack eines deutschen Panzers standen, die Gewehre hochgereckt, mit Siegermiene und toten Feinden zu ihren Füßen, während von den schwelenden Dörfern im Hintergrund Rauch aufstieg. Tod und Zerstörung und triumphierendes Lächeln, und Leo mit seinem ebenmäßigen Gebiss und den breiten Schultern hatten sie ganz nach vorne geschoben. Eine Woche später hatte die ›Prawda‹ das Foto auf der Titelseite abgedruckt, und danach hatten vollkommen Fremde, Soldaten ebenso wie Zivilisten, seine Hand schütteln und ihn umarmen wollen. Leo, ein Symbol des Sieges.

Nach dem Krieg war Leo dann von der OMSBON zum eigentlichen NKWD versetzt worden. Es schien ein ganz logischer Schritt zu sein, und Leo hatte ihn nie in Zweifel gezogen. Seine Vorgesetzten hatten seinen Werdegang vorgezeichnet, und er war mit hoch erhobenem Haupt marschiert. Sein Land hätte alles von ihm verlangen können, er wäre zu allem bereit gewesen. Er hätte sogar die Gulags bei Kolyma in der arktischen Tundra kommandiert, wenn man es ihm befohlen hätte. Sein einziger Ehrgeiz war es, seinem Land zu dienen. Einem Land, das den Faschismus bezwungen hatte, in dem Bildung und das Gesundheitswesen umsonst waren, das die Rechte der Arbeiter in der ganzen Welt verkündete, das seinem Vater, einem Fließbandarbeiter in einer Munitionsfabrik, einen Lohn zahlte, der so hoch wie der eines voll ausgebildeten Arztes war. Obwohl seine eigene Tätigkeit im Staatssicherheitsdienst oft unerquicklich war, sah er deren Notwendigkeit vollkommen ein. Die Notwendigkeit, die Revolution vor ihren aus- und inländischen Feinden zu beschützen, vor Leuten, die sie unterminieren und in den Untergang treiben wollten. Dafür würde Leo notfalls sein Leben opfern. Und auch das Leben anderer.

Heute Abend aber spielten weder sein Heldenmut noch seine militärische Ausbildung irgendeine Rolle. Hier ging es um einen Kollegen, einen Freund, einen gramgebeugten Vater. Trotzdem blieb es eine MGB-Operation, und der trauernde Vater war das Ziel. Leo musste behutsam vorgehen. Er durfte sich nicht von denselben Gefühlen beherrschen lassen, die Fjodor irreleiteten. Diese Hysterie brachte eine unbescholtene Familie in Gefahr. Wenn man die Dinge einfach laufen ließ, würde dieses haltlose Mordgeschwätz wuchern wie Unkraut, sich unter den Leuten ausbreiten und sie verunsichern, bis sie womöglich einen der Grundpfeiler der neuen Gesellschaft hinterfragten:

ES GIBT KEINE KRIMINALITÄT.

Nur wenige glaubten hundertprozentig daran. Es gab Schönheitsfehler. Die Gesellschaft befand sich im Übergang, sie war noch nicht perfekt. Eigentlich wurde es von jedem Bürger erwartet, aber als Beamter des MGB war es selbstverständlich Leos Pflicht gewesen, die Werke Lenins zu lesen. Er wusste daher, dass gesellschaftliche Exzesse – also Verbrechen – in dem Maße verdorren würden, wie Armut und Not verschwanden. Da waren sie noch nicht ganz angekommen. Es wurde gestohlen, und Streitereien unter Betrunkenen endeten öfter gewalttätig. Und es gab die Urki, die Verbrecherbanden. Umso wichtiger war es, dass die Leute daran glaubten, dass sie sich zu einem besseren Gemeinwesen hin entwickelten. Wenn hier das Gerücht von Mord aufkam, dann war das ein gewaltiger Rückschlag. Sein Vorgesetzter und Mentor, Generalmajor Janusz Alexejewitsch Kuzmin, hatte Leo von den Gerichtsverfahren des Jahres 1937 erzählt, über deren Angeklagte Stalin folgendes Urteil gefällt hatte:

SIE HABEN DEN GLAUBEN VERLOREN.

Feinde der Partei waren nicht nur Saboteure und Spione, sondern auch jene, die am rechten Weg der Partei zweifelten. Nach dieser Regel war Fjodor, sein Freund und Kollege, tatsächlich ein Feind.

Leos Aufgabe war es, haltlose Spekulationen im Keim zu ersticken und diese Leute vom Abgrund wegzuführen. Mordgerüchte hatten ja durchaus auch eine dramatische Komponente, die manchen Wirrköpfen bestimmt Vergnügen bereitete. Wenn es nicht anders ging, würde er sehr deutlich werden. Der Junge hatte einen Fehler begangen und dafür mit dem Leben bezahlt. Es wäre doch überflüssig, wenn noch jemand unter seiner Unvorsichtigkeit zu leiden hätte. Vielleicht war das ein bisschen dick aufgetragen, so weit musste er hoffentlich nicht gehen. Das konnte man auch taktvoller lösen. Diese Leute hatten die Fassung verloren – mehr nicht. Man musste Geduld mit ihnen haben. Sie konnten keinen klaren Gedanken fassen. Er würde also die Fakten auf den Tisch legen. Drohen würde er ihnen nicht, jedenfalls nicht sofort. Er war gekommen, um ihnen zu helfen. Um den Glauben wiederherzustellen.

Leo klopfte, und Andrejew öffnete die Tür. Leo neigte den Kopf. »Mein tiefstes Beileid.«

Fjodor trat zurück und ließ Leo eintreten.

Alle Stühle waren besetzt. Das Zimmer war so bevölkert, als ob man eine Dorfversammlung einberufen hätte. Da waren Alte, Kinder – offenbar hatte sich die ganze Familie versammelt. In einer solch traurigen Atmosphäre konnte man sich leicht vorstellen, wie sich die Gefühle hochschaukelten. Zweifellos hatten sie einander in dem Glauben bestärkt, dass irgendeine geheimnisvolle Macht für den Tod ihres kleinen Jungen verantwortlich war. Vielleicht war es so einfacher, mit dem Verlust fertig zu werden. Vielleicht fühlten sie sich schuldig, weil sie dem Kind nicht beigebracht hatten, sich von den Gleisen fernzuhalten. Einige Gesichter der Umsitzenden kannte Leo. Fjodors Freunde von der Arbeit, denen es plötzlich unangenehm war, hier gesehen zu werden. Sie wussten nicht, was sie machen sollten, vermieden Augenkontakt, und eigentlich wären sie gern gegangen, konnten aber nicht. Leo wandte sich an Fjodor. »Vielleicht wäre es einfacher, wenn wir allein reden könnten.«

»Bitte, Leo, das ist meine Familie. Sie möchte hören, was du zu sagen hast.«

Verstohlen blickte Leo sich um. Etwa zwanzig Augenpaare waren auf ihn gerichtet. Sie wussten schon, was er sagen würde, und das machte ihn in ihren Augen nicht sympathischer. Sie waren wütend, dass ihr Kleiner gestorben war, und so drückten sie ihren Zorn aus. Leo würde einfach hinnehmen müssen, dass all ihre Wut sich auf ihn richtete.

»Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als den Verlust eines Kindes. Ich war schon dein Kollege und Freund, als du und deine Frau die Geburt eures Sohnes gefeiert habt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich euch gratuliert habe. Ich bin selbst erschüttert, jetzt hier stehen und euch mein Beileid aussprechen zu müssen.«

Na gut, vielleicht ein bisschen steif, aber wenigstens ehrlich gemeint. Die Antwort war Schweigen. Sorgsam legte Leo sich seine nächsten Worte zurecht. »Ich habe den Schmerz, ein Kind zu verlieren, selbst noch nicht erfahren. Ich weiß nicht, wie ich dann reagieren würde. Vielleicht bräuchte ich auch jemanden, den ich dafür verantwortlich machen könnte, den ich hassen könnte. Aber mit klarem Kopf kann ich euch versichern, dass es keinen Zweifel über die Ursache für Arkadis Tod gibt. Ich habe den Bericht bei mir, und wenn ihr wollt, kann ich ihn euch dalassen. Darüber hinaus hat man mich geschickt, damit ich euch alle Fragen beantworte, die ihr vielleicht habt.«

»Arkadi ist ermordet worden, und wir wollen, dass du uns bei der Untersuchung hilfst. Und wenn du dich nicht selbst darum kümmerst, möchten wir, dass der MGB Druck auf die Staatsanwaltschaft ausübt, dass ein Ermittlungsverfahren eröffnet wird.«

Leo nickte und bemühte sich weiter um einen versöhnlichen Ton. Die Unterredung hatte den denkbar schlechtesten Anfang genommen. Der Vater war untröstlich, die ganze Situation feindselig. Er verlangte tatsächlich die Eröffnung eines Uglownoje delo, eines Ermittlungsverfahrens, ohne das die Miliz den Fall nicht untersuchen würde. Mit anderen Worten, er verlangte das Unmögliche. Leo starrte die Arbeitskollegen an. Anders als die Unerfahrenen merkten sie, dass das Wort Mord auf jeden hier im Raum ein schlechtes Licht warf.

»Arkadi ist von einem vorbeifahrenden Zug erfasst worden. Sein Tod war ein Unfall, ein schrecklicher Unfall.«

»Und warum war er dann nackt? Warum war sein Mund mit irgendeinem Dreck vollgestopft?«

Leo versuchte abzuschätzen, was er gerade gehört hatte. Der Junge war nackt gewesen? Seit wann das denn? Er schlug den Bericht auf. Der Junge wurde bekleidet aufgefunden.

Jetzt, wo er den Satz zum zweiten Mal las, kam es ihm schon komisch vor, dass so etwas explizit in einem Bericht erwähnt wurde. Aber da stand es: Der Junge war angezogen gewesen. Leo überflog das Dokument weiter. Da er mitgeschleift wurde, befand sich Erde in seinem Mund.

Leo klappte den Bericht zu. Der ganze Raum wartete. »Euer Junge wurde vollständig bekleidet aufgefunden. Es ist wahr, dass er Erde im Mund hatte. Aber er wurde immerhin von einem Zug mitgeschleift, da ist etwas Erde im Mund nichts Ungewöhnliches.«

ENDE DER LESEPROBE

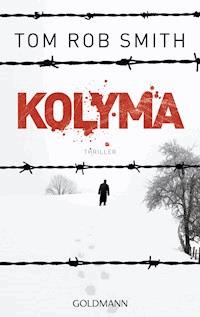

Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Child 44« bei Simon & Schuster UK Ltd, London

12. Auflage Taschenbuchausgabe Februar 2010 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Copyright © der Originalausgabe 2008 by Tom Rob Smith Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München Umschlagmotiv: Motion Picture Artwork TM und © 2015 Summit Entertainment, LLC. © Concorde Filmverleih 2015 IK · Herstellung: Str.

eISBN 978-3-641-11146-5

www.goldmann-verlag.de

www.randomhouse.de