6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

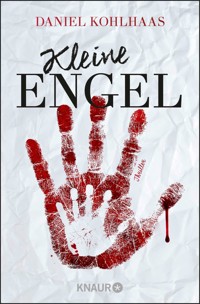

Ein Kind, das zu früh stirbt. Zwei Ermittler, die nicht dasselbe Ziel verfolgen. Und die Frage, ob Mord jemals gerecht sein kann … »Kleine Engel« ist ein düster-abgründiger Psychothriller um eine Mord-Serie in einem Kinderhospiz. Kommissar Simon Winter kann nicht glauben, dass die todkranke kleine Lilli ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt haben soll. Obwohl seine Vorgesetzten den Fall bald als Suizid zu den Akten legen, bleibt der Kommissar hartnäckig, unterstützt nur noch von der ebenso attraktiven wie ehrgeizigen Kriminalpsychologin Nadja Bergendahl. Denn Nadja ist überzeugt, es mit einem ganz besonderen Serientäter zu tun zu haben. Doch als sich tatsächlich herausstellt, dass noch in mindestens einem anderen Kinderhospiz ein weiteres Kind unerwartet früh gestorben ist, stehen Simon und Nadja vor einer Frage, die sie entzweit: War es wirklich Mord? Die Grundidee für Daniel Kohlhaasʼ abgründigen Psychothriller um eine Mord-Serie in einem Kinderhospiz beruht auf einem wahren Fall. Mit dem Konzept für »Kleine Engel« hat er die Thriller-Schule von Sebastian Fitzek gewonnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Daniel Kohlhaas

Kleine Engel

Thriller

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Kommissar Simon Winter kann einfach nicht glauben, dass es sich bei dem vorzeitigen Todesfall in einem Kinderhospiz um Suizid handelt. Unterstützung bei seinen hartnäckigen Nachforschungen, die selbst seinen Vorgesetzten bald zu weit gehen, erhält Winter von Nadja Bergendahl. Die ebenso attraktive wie ehrgeizige Kriminalpsychologin ist überzeugt, es mit einem ganz besonderen Serientäter zu tun zu haben. Doch als sich tatsächlich herausstellt, dass noch in mindestens einem anderen Hospiz ein weiteres Kind unerwartet früh gestorben ist, stehen Winter und Bergendahl vor einer Frage, die sie entzweit: War es wirklich Mord?

Inhaltsübersicht

Widmung

Erster Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

Zweiter Teil

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

54. Kapitel

55. Kapitel

Dritter Teil

56. Kapitel

57. Kapitel

58. Kapitel

59. Kapitel

60. Kapitel

61. Kapitel

62. Kapitel

63. Kapitel

64. Kapitel

65. Kapitel

66. Kapitel

67. Kapitel

68. Kapitel

69. Kapitel

70. Kapitel

71. Kapitel

72. Kapitel

Vierter Teil

73. Kapitel

74. Kapitel

75. Kapitel

76. Kapitel

77. Kapitel

78. Kapitel

79. Kapitel

80. Kapitel

81. Kapitel

82. Kapitel

83. Kapitel

84. Kapitel

85. Kapitel

Letzter Teil

86. Kapitel

87. Kapitel

88. Kapitel

89. Kapitel

90. Kapitel

91. Kapitel

92. Kapitel

93. Kapitel

94. Kapitel

95. Kapitel

96. Kapitel

97. Kapitel

98. Kapitel

99. Kapitel

100. Kapitel

Berlin. München. Nümbrecht.

Für Nadine

Erster Teil

Zweifel

1

Er trägt sie auf Händen. Wie seine Braut. So leicht, so unglaublich leicht. Die dünnen Arme hängen an ihren Seiten herab, der Kopf liegt im Nacken, das lange, strohige Haar berührt fast den Parkettboden. Er blinzelt die einsetzenden Tränen weg. Sie drängen nach draußen, wie immer. Das Mädchen ist gezeichnet, so jung, jedoch erkennt er deutlich den Schmerz. Über die Zeit hat er sich in das kalkweiße Gesicht eingefräst. Doch bald ist es vorbei. Für immer.

Langsam dreht er sich herum, kühle Nachtluft strömt durch das geöffnete Fenster ins Innere des Zimmers. Das blasse Licht des Mondes wirft Flecken auf die zahlreichen Bilder, die an der weißen Vliestapete hängen.

Hunde. Sie lächeln, tragen farbenfrohe Anzüge und Helme. In Gedanken flüstert er ihre Namen, jedes Motto. Lilli liebt die Vierbeiner. Vor allem das in Rosa gekleidete Cockapoo-Weibchen. Sein Blick fällt auf ihre Hundemarke, auf den Propeller. Überall stehen kleine Figuren, aus den Regalen starren ihn riesenhafte Augen aus flauschigen Plüschtieren an. Die Fellfreunde. So hat sie sie genannt. Ihm erzählt, von wem sie welchen geschenkt bekommen hat. Und wie sehr sie sich darüber gefreut hat. Jedes Mal. Auch wenn sie eigentlich schon zu alt für die Kinderserie sei.

Er lächelt. Diesen Stolz bewundert er. Genau wie ihren Mut, die Kraft und Ausdauer. Eigenschaften, die sie bis zuletzt gezeigt hat. Trotz der Hölle, die sie durchleben musste.

Sorgsam passt er auf, dass ihre Füße und Hände nicht gegen die metallenen Rahmen des Bettgestells stoßen, hebt sie ein wenig an, als das Oberteil ihres Schlafanzuges, das schlaff um ihren Körper hängt, leicht nach oben rutscht. Er zuckt kurz zusammen, als er sie sieht. Die Narben. Sie sind die Zeichen ihres Lebens, ein Buch voller Leid, das ihr in die Haut geschrieben wurde. Unzählige Operationen, Stunden zwischen Hoffen und Bangen. Und am Ende? Übrig blieb nur der Schmerz. Viel zu viel davon.

Zu häufig ist er sein Zeuge gewesen. Wie er es hasst, dieses Leid sehen zu müssen. Die Hoffnungslosigkeit. Er kämpft gegen die Tränen an, während er langsam auf das Fenster an der Stirnseite des Zimmers zusteuert. Wieder einmal. Seine Schuhe rutschen lautlos über den Linoleumboden. Von draußen weht eine Brise Nachtluft in den Raum. Es riecht nach Regen. Er hält einen Moment inne. Alles ist so still. Leise rauscht der Wind durch die Blätter des angrenzenden Waldes.

Er schaut auf sie hinab, lächelnd, wissend. Das Heben ihres Brustkorbs ist kaum auszumachen. Er kennt sie. Jede Narbe. Ihr Leiden.

Stünde sie so vor einem, könnte man meinen, ihr fehle es nur an Sonne, an Bewegung, an Schokolade. Doch sie ist kein Kind wie alle anderen. War nie wirklich im Kindergarten, verbrachte keine Zeit in der Puppenecke, verpasste ihre Einschulung und stand nur mit ihrem Namen auf Klassenlisten. Und sie wird niemals ein Mädchen sein, das heimlich vom ersten Kuss träumt oder erdachte Gedichte in ihr geheimes Tagebuch schreibt, nein. Sie ist eine Kriegerin. Vom ersten Tag an musste sie kämpfen. Gegen den Tod. Eine aussichtslose Schlacht, wo die Mittel doch so ungleich verteilt sind. Nein, diesen Krieg konnte sie nie gewinnen, nur hinauszögern. Schmerzvoll verlängern. Bis sie ihn getroffen hat. Jetzt ist er da. Er ist hier, um den Kampf endgültig zu beenden. Endlich.

Als er an das Fenster tritt, verdecken Wolkenschleier Sterne und Mond. Der Hof unterhalb liegt im Dunkel. Er stellt sein rechtes Bein auf der Sitzfläche des Stuhls ab, den er unter das Fensterbrett gestellt hat, legt ihren Körper kurz sachte darauf, um seinen Arm unter ihr hervorziehen zu können. Vorsichtig umgreifen seine Hände ihr Handgelenk. Trotz der Handschuhe spürt er, wie schmal, wie knöchern es ist. Wie viel mag sie noch wiegen?

Zuerst drückt er ihre dürren Finger an die Stuhllehne, nimmt dann ihre Hand und führt sie an den Schlüssel, der im Griff des Fensters steckt. Danach umschließt er mit ihren Fingern den Fenstergriff, legt dann ihre beiden Handflächen kurz auf der Fensterbank ab. Er nimmt sich Zeit, denn er weiß genau, wie echt es aussehen muss. Auch wegen der anderen Kinder. Dann schließt er die Augen. Der Moment ist gekommen. Die letzte Schlacht geschlagen. Ihre Erlösung ist nah. In Gedanken rezitiert er das Motto der mutigen Hündin, als er sie durch die Öffnung des Fensters hebt. Knapp über das Fensterbrett, mit dem Kopf voraus. Schiebt erst ihren Bauch, danach die Knie über den Fensterrand. Der Schlafanzug rutscht nach oben. Weiter über die Brüstung. Diese Pfoten haben Flügel! Dann lässt er Lilli los.

2

Das Licht. Es muss das Licht sein. Denn gestern Abend, als sie zu Bett gegangen ist, kann sie unmöglich so fertig ausgesehen haben, oder?

Jetzt, ihrem eigenen Spiegelbild gegenüber, schüttelt Silke Schwanbeck den Kopf. Glanzlose, übermüdete Augen starren sie an, ihre Haut wirkt fahl und in ihrem widerspenstigen Haar finden sich erste graue Strähnen. Sie weiß, es ist nicht das Licht. Es ist der Schichtdienst, der sie früher oder später erledigen wird. Die verkackte Frühschicht, denkt sie resignierend.

Mitten in der Nacht ist sie aufgestanden, hat sich im nasskalten Oktoberwetter in ihren eisigen und vor allem zu alten Fiat gesetzt und die mit Schlaglöchern übersäten Kilometer zu ihrer Arbeitsstelle zurückgelegt. Und das nach dieser Nacht. Nach diesem viel zu kurzen Wochenende und dieser Scheißnacht, die hinter ihr liegt.

Ihre kleine Tochter hatte kaum geschlafen, war schon um zwei Uhr zu ihr ins Bett gekrochen, und danach war es mit erholsamem Schlaf vorbei gewesen. Bis der Wecker um halb fünf Uhr klingelte.

Aber, wenn sie gefragt wird, warum sie sich das Tag für Tag antut, was sie an diesem Job überhaupt findet, dann muss sie nicht lange überlegen. Es sind die Kinder. Ja, schon immer sind es die Kinder gewesen. Der Gedanke, für sie da zu sein, ihnen beizustehen, die Angst zu lindern, die dankbaren Blicke und Berührungen, das entschädigt sie für fast alles. Und wenn sie dann da ist, die Traurigkeit, versteht sie es, sie zu durchbrechen. Sie ist eine Frohnatur. Aber der Schichtdienst, der wird sie irgendwann trotzdem umbringen. Auf jeden Fall.

Sie parkt den Wagen um kurz vor halb sechs auf dem angrenzenden Schotterparkplatz, wirft die Tür hinter sich zu und stapft im Nieselregen die wenigen Stufen zu dem gepflasterten Weg zum Kinderhospiz Sonnenhaus hinauf.

Sie kneift die Augen zusammen. Irgendetwas stört sie. Nicht die Kälte, nicht die feinen Tropfen. Es ist das Licht. Nur, dass dieses Mal nicht zu viel da ist. Sondern zu wenig. Viel zu wenig.

Irritiert streift ihr Blick die Laternen, die sonst den Weg automatisch erleuchten. Keine von ihnen brennt. Sie wird es dem Hausmeister sagen müssen. Peter. Dieser Taugenichts, der den ganzen Tag in seinem kleinen Büro rumlümmelt, auf sein Smartphone starrt und seit Monaten nicht einmal den tropfenden Wasserhahn in der Umkleide repariert. Er nervt sie nahezu jeden verdammten Tag. Während sie sich auf ihre Füße konzentriert und versucht, im spärlichen Licht den Pfützen auszuweichen, stellt sie sich vor, wie er sie darum bittet, ein Ticket auszufüllen. Das sei wichtig. Möglichst genau solle sie das Problem beschreiben. Ausführlich. Umso besser könne er sich ein Bild des Schadens machen, ihn in die Prioritätenliste einsortieren und anschließend zeitnah reparieren.

Dass die Heimleitung dieses Ticketsystem ins Leben gerufen hat, das elektronisch erfasst, welche Arbeiten für den Hausmeister anfallen, sollte eigentlich dazu führen, dass alles Notwendige schneller erledigt werden kann und dem Peter somit die Vorbereitung erleichtert wird.

Sie lacht kurz auf, hustet. Als ob sie Zeit hätte, irgendwelche blöden Tickets auszufüllen, für Sachen, die auf einen einfachen Zuruf hin viel schneller zu erledigen wären. Nichts hat das gebracht. Nur mehr Arbeit. Aber nicht für Peter. Der den ganzen lieben langen Tag doof in seiner Bude herumsitzt und Däumchen dreht. Dem würde nicht einmal auffallen, dass hier kein Licht leuchtet. Dazu müsste er ja den Blick von dem Teil lassen. Silke Schwanbeck merkt, dass sie sich wieder aufregt, als sie in der Dunkelheit über etwas stolpert, nach vorne kippt, sich mit den Armen auf dem nassen Asphalt abstützt und schmerzhaft das rechte Knie stößt. Sie flucht lauthals und schwört sich, dass sie dieses verdammte Ticket ausfüllen wird. Selbst wenn sie es erst nach der Schicht erledigt. Heute Morgen hat sie das Licht verflucht, jetzt braucht sie es, um sich nicht die Knochen zu brechen.

Sie rappelt sich auf und kramt in der Tasche nach ihrem Smartphone. Sie nutzt es selten, deswegen ist ihr der Gedanke, es als Taschenlampe zu benutzen, erst gar nicht gekommen. Doch bevor hier noch andere hinfallen, will sie nachschauen, was sie so aus dem Tritt gebracht hat.

Das Display leuchtet auf, als sie das Smartphone anhebt, sie streicht über den Bildschirm und aktiviert das Licht. Sein Kegel erleuchtet die feuchten Steine. Auf ihrer Jeans erkennt sie einen Fleck, klopft sich die Hände abwechselnd an ihrem Mantel ab, um sich dann umzudrehen.

Das Licht. Es ist das Licht, das keinen Zweifel zulässt. Es ist ihr egal, dass es wehtut, als sie sich auf die Knie fallen lässt, egal, dass jetzt auf beiden Seiten Flecken sind. Sie vergisst das verdammte Ticket, vergisst Peter und sein Smartphone.

Denn hier, im Schein der Taschenlampe, ändert sich mit einem Mal alles. Sie braucht einen Moment, bis sich das Bild zusammenfügt. Unnatürlich verdreht. Der rosafarbene Stoff mit Regen vollgesogen, die schmalen Finger zwischen Beeteinfassung und beschnittenen Rosen. An die hat er gedacht, der Peter. Sie schaut nach oben. Kann nichts erkennen, das Dunkel schluckt die Fassade und ihr Taschenlampenlicht, das sie zitternd höher schweifen lässt.

Sie schluchzt, hält sich die Hand vor den Mund, schwenkt zurück und leuchtet aus, was sie nie wieder vergessen wird. Das blonde Haar, verkrustet, verschmiert. Die dunkle Lache, die sich um den Schopf sammelt. Das Gesicht. Die helle Haut, wie Porzellan. »Lilli … Lilli«, flüstert sie, streckt eine Hand zögerlich nach ihr aus, um sie schnell wieder zurückzuziehen. Dann erst beginnt sie zu schreien.

3

Als er den Namen zum ersten Mal gelesen hat, dachte er, dass es sich um einen Scherz handeln müsse. Wer um Gottes willen nennt seine Kneipe »Gasthaus Gosse«? Mittlerweile weiß Simon Winter, dass es sich dabei um den Nachnamen des Wirtes handelt und dass in dem alten Fachwerkhaus an der Ortsdurchfahrt die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Er verharrt im kalten Nieselregen vor dem Gebäude, reibt sich die klammen Finger und überlegt, ob er es wirklich betreten will.

Nümbrecht ist nicht Köln. Das Oberbergische keine Großstadt. Ein Kneipenbesuch scheint hier eher aus Verzweiflung zu geschehen, und wenn er ehrlich zu sich selbst ist, ist das genau der Grund, warum er hier ist. Zu Hause hat er es nicht mehr ausgehalten. Zu Hause. Was heißt das schon?

Er umgreift den Türgriff, zieht daran und steht vor einem dunklen, schweren Vorhang. Als er ihn zur Seite schiebt, schwappt ihm warme alkoholgeschwängerte Luft entgegen.

Im schummrigen Licht sitzen inmitten rustikaler Buche drei Männer an der Theke. Der Kölschgeruch hat sich über die Jahre in den Tischen und Eckbänken verewigt. Plastikblumen in alten Kölschgläsern und Messingteller mit Alltagsweisheiten an den vergilbten Wänden verleihen dem Raum eine triste und doch in sich stimmige Atmosphäre. Die Männer drehen sich zu ihm um, als er den Schankraum betritt, und runzeln die Stirn. Der Wirt nickt ihm kurz zu.

Simon Winter sucht sich einen Tisch aus und nimmt daran Platz. Aus einem Lautsprecher plärrt ihm ein Schlager entgegen. Was tust du hier? Mitten in der Woche.

Unter einer durchsichtigen Plastikdecke liegt ein Spitzendeckchen. Erst jetzt fällt ihm die Frau auf, die im Halbdunkel an einem der anderen Tische sitzt und gedankenverloren einen Bierdeckel in kleine Fetzen reißt.

»Ein Bier für den Herrn?«, fragt der Wirt von der Theke aus und Winter überlegt, ob es überhaupt andere Getränke gibt, geschweige denn eine Karte.

»Gerne«, antwortet er und rückt unruhig auf dem verschlissenen Polster hin und her. Die Männer nehmen ihr Gespräch wieder auf. Lokalpolitik. Das schnelle Internet, das niemand braucht und weswegen die hier alle Straßen aufreißen.

Winter schmunzelt, als der Wirt das Kölschglas auf einem Bierdeckel auf seinem Tisch abstellt und dabei die Augen unter buschigen Brauen verdreht.

Aus der Tasche seiner Chino fingert Winter sein Smartphone. Kein Anruf. Keine Nachricht. Wenn es noch einen Beweis gebraucht hat, dass er einsam ist, dann zeigt es ihm sein Mobiltelefon. Er entsperrt das Display, ruft die Fotos auf und verflucht sich sofort dafür.

Vor ein paar Jahren hat er einmal von der Idee gelesen, dass einem das Smartphone in betrunkenem Zustand davon abhalten sollte, die Ex-Partnerin anzurufen. Ihn müsste es warnen, nicht die Fotos zu öffnen. Er greift nach dem Glas, trinkt einen Schluck. Dann markiert er wahllos einzelne Bilder und löscht sie. Einfach. Schnell.

Im Hintergrund verabschieden sich die drei Herren lautstark von der Theke, werfen vereinzelte Münzen in ihre Sparkästchen an der Wand und schlüpfen in ihre Mäntel. Einer stimmt ein Lied über einen blauen Mond an.

»Sie sind nicht von hier, oder?«, fragt der Wirt.

Winter nickt. »Noch nicht lange. Bin hierhergezogen. Vor ein paar Monaten.«

»Dachte ich mir, ich habe Sie nämlich noch nie hier gesehen.« Prüfend hält er ein Glas gegen das Licht und stellt es anschließend auf die Anrichte oberhalb der Theke. Ein paar Tische weiter erhebt sich die Frau von ihrem Platz, zieht die Nase hoch und taumelt zu den Toiletten.

»Schweren Tag gehabt?«, fragt Winter und nickt in Richtung der Frau.

»Eher schwere Tage. Sie war gestern schon hier. Hat eine richtige Scheißgeschichte erlebt, die Gute.«

Winter schürzt die Lippen. Setzt dann das Glas an. Die Frau kehrt zurück, steuert die Theke an.

»Machst du mir noch eins?«

»Meinst du nicht, du hast genug für heute?«, fragt der Wirt.

»Hör mit dem Scheiß auf, Jürgen! Ich will noch ein Bier.«

»Silke, ich weiß ja, dass es dir dreckig geht, aber das hier hilft …«

»Du hast doch keine Ahnung, was mir hilft, du Arschloch!«

»Hey!«, entfährt es Winter.

»Wer hat dich denn gefragt?«, ätzt die Frau ihn an.

Beschwichtigend hebt er die Hände. »Es tut mir leid, aber egal, was passiert ist, es gibt Ihnen nicht das Recht, den Herrn zu beleidigen.«

»Den Herrn zu beleidigen«, äfft sie ihn nach. »Schau mal Jürgen, der Kerl meint, du wärst ein Herr!«

Winter steht auf, tritt an die Theke heran. »Hören Sie, trinken wir doch gemeinsam eine Cola und holen Ihnen ein Taxi, okay? Geht auch auf meine Rechnung.«

Sie schaut ihn an, schwankt ein wenig. Winter sieht ihr an, dass sie in den letzten Tagen viel geweint hat. Dann fangen ihre Lippen an, zu beben, erneut zieht sie die Nase hoch und vergräbt ihr Gesicht in den Händen.

»Dieses verdammte Licht!«, murmelt sie.

Irritiert schaut Winter erst sie und dann den Wirt an, der eine verständnislose Geste zeigt.

»Welches Licht?«

Nervös zieht die Frau eine verbeulte Schachtel Zigaretten aus ihrer Hosentasche, steckt sich eine zwischen die Lippen und klopft ihre Taschen nach einem Feuerzeug ab. Unentwegt schüttelt sie dabei den Kopf. »Das Licht … das verdammte Licht …«

»Hören Sie, ich würde Ihnen wirklich gerne helfen …«

»Das Licht! Das verdammte Licht!«, kreischt sie plötzlich und Winter tritt unwillkürlich einen Schritt zurück. Dann sackt die Frau in sich zusammen, schluchzt und weint bitterlich.

4

Das Licht. Quietschend bewegen sich die Scheibenwischer über die Scheibe, hinterlassen Schlieren, in denen sich das wenige Licht der Außenbeleuchtung bricht. Winter dreht das Radio leiser, in dem Chris Cornell in I am the Highway Zeilen singt, die zu nah an der Wahrheit sind. Silke Schwanbecks Worte hallen in seinen Gedanken wider. Das Licht.

Als er ihr aufgeholfen und sie auf eine Bank gesetzt hatte, hatte sie ihm ihre Geschichte erzählt. Die Geschichte von Lilli Lessing. Und jetzt steht er hier, mitten in der Nacht, wo sie passiert ist.

»Ich bin über sie gestolpert, fast auf sie gefallen. Sie lag einfach so da. Als ob sie schläft.« Silke Schwanbeck hatte das Glas Cola angehoben, einen Schluck getrunken und sich geräuspert. »Ich habe mein Handy aufgehoben, habe mich neben sie gekniet. Und dann habe ich es gesehen.« Sie zitterte. Schloss ihre Finger zu Fäusten. Flüsterte. »Das Blut. In ihren Haaren. In den Locken.«

Es gibt diese negativen Meilensteine im Leben eines Polizisten: die erste Leiche, der erste abgegebene Schuss, die erste Schusswunde und dann eben das erste tote Kind. Eine Liste des Grauens. Gewöhnungssache, sagen die einen, aber das mit dem Kind, das hänge einem nach.

Trotz der angezeigten 19 Grad Celsius im Wageninneren fröstelt es Winter. Er meint es sehen zu können. Das Mädchen. Lilli. Wie sie nur wenige Meter von ihm entfernt seltsam verdreht im eigenen Blut zwischen beschnittenen Rosen, Bordstein und Hauswand liegt. So arbeitet sein Kopf. Und genau deswegen musste er mitten in der Nacht hierher aufbrechen, weil ihn Silke Schwanbecks Erzählung sowieso nicht hätte schlafen lassen. Das Blut. In ihren Locken.

Als er aussteigt, empfängt ihn eine gespenstische Stille. Es bleibt nur das vertraute Fiepen in seinen Ohren. Seine Schritte knirschen auf dem Kiesweg, er will niemanden aufwecken oder erschrecken, daher lässt er das Smartphone in seiner Hosentasche stecken. Die Leuchtziffern seiner Uhr zeigen kurz nach 0 Uhr an, als die Wolken den Mond freigeben. Das wenige Licht reicht aus, um sich zu orientieren.

Langsam schreitet Winter den Weg ab, den Silke Schwanbeck am Montagmorgen gegangen ist. Schaut sich um, erkennt Schemen von Büschen und Bänken im Dunkel.

Als er sich der Stelle nähert, bemerkt er eine Kerze, deren Flamme im Wind zittert und zuckt. Einen zusammengebundenen Strauß Blumen, ein Kuscheltier mit großen Augen. Winter hockt sich hin, faltet die Hände, hält kurz inne.

Erhebt sich einem Moment später wieder, nimmt den Weg zurück zu seinem Auto. Er wird später noch einmal kommen. Zum Sonnenhaus.

5

Er schwitzt. Da ist wieder dieses Kratzen im Hals, tief unten in der Kehle, das er abhusten will, aber nicht kann. Bitter würgt er hinunter, was sich in seinem Mund angesammelt hat. Fahrig wischt er sich mit der flachen Hand durch sein Gesicht.

Alles gut, du hast alles richtig gemacht. Beruhige dich, verdammt noch mal. Ruhig, Junge. Ruhig …

Es zu planen ist immer wieder etwas anderes, als es zu tun.

Der Weg dahin ist anstrengend, die Konzentration, die Vorbereitung. Und dann dieser Punkt, der Moment, in dem er weiß, was er zu tun hat, wie und wann es passieren muss. Wenn er die Tat in Gedanken schon hundertmal ausgeführt hat, aber die Wirklichkeit ihn noch warten lässt, weil er so verdammt vorsichtig sein muss.

Aber jetzt hat es wieder geklappt, oder nicht? Du hast es geschafft!

Im spärlichen Licht der Fahrgastzelle fällt sein Blick auf seine Hände. Sie zittern. Das kennt er schon, weil es wie immer ist. Und bleiben wird. Es begleitet ihn. Seit Jahren.

Damals, in diesem kleinen Zimmer, in dem es so sehr nach Kotze gestunken hat. Und Galle. Nur noch Galle. Mehr konnte ja nicht kommen. Wie denn auch? In seiner Erinnerung steht er hilflos da und greift nach dem Eimer. Ausleeren soll er ihn. Wieder einmal.

Tapfer umschließt seine Hand den Henkel. Die grüne Flüssigkeit schwappt hin und her. Säuerlich und warm. Sofort steigt ihm der Geruch in die Nase. Der wird ihn nie loslassen. Niemals. Er stößt auf. Die Lichter eines abbiegenden Fahrzeuges streifen ihn kurz.

Hier, unterhalb der A4, auf dem Pendlerparkplatz unweit von Engelskirchen, sitzt er und spürt das Verlangen, die Erinnerung hinunterzuspülen. Auf dem Beifahrersitz liegt eine volle Cola-Flasche. Als er sie zischend öffnet, schaut er sich erschrocken in der Dunkelheit um. Der Parkplatz ist verwaist, nur er und der weiße Kastenwagen zwischen den Brückenpfeilern. An den Rändern erahnt er den Abfall, der dort achtlos liegt. So sind sie, die Menschen. Faul und egoistisch. Nicht so wie du.

Du bist anders. Du hast geholfen. Du hast alles richtig gemacht.

Ja, so verdammt richtig. Es geht hier schließlich nicht um ihn, sondern einzig und allein um sie. Das ist der Sinn des Ganzen. Das hat er damals gelernt. Lernen müssen. Mit dem Eimer in der Hand. Das Leben ist nicht fair.

Gierig setzt er die Flasche an, nimmt einen Schluck. Die braune Brühe zwängt sich durch seinen Hals. Er hustet, wischt sich mit dem Unterarm den Mund ab. Dann sieht er auf dem Armaturenbrett die Uhrzeit.

Der nächste Morgen ruft schon. Also dreht er den Schlüssel und startet den Sprinter. Der Lieferwagen rollt langsam den abschüssigen Parkplatz hinunter. Er drückt auf den Knopf des Radios.

Er lenkt den Wagen nach links auf die Straße, hält vor dem grellen Licht der roten Ampel. Atmet tief durch. Langsam. Schaut auf seine Hände, die auf dem dunklen Lenkrad ruhen. Das Zittern. Es nimmt ab.

Auf dem Armaturenbrett liegen alte Lieferscheine. Versorgungsnachweise. Das Papier vergilbt, mit Kaffeekränzen darauf.

Die Ampel schaltet auf Grün, er beschleunigt ein kurzes Stück, um sich dann links einzuordnen und in Richtung Engelskirchen abzubiegen. Und lächelt, als er die lang gezogene Rechtskurve nimmt.

Es hat alles geklappt. Es wird nicht einfacher. Nein.

Er wird davon träumen. Aber das gehört dazu.

6

Der Morgen an diesem Mittwoch ist kaum heller als die Nacht. Winter schlägt die Tür seines Wagens zu und zieht die Stirn kraus. Das Kinderhospiz Sonnenhaus steht am Ende eines von bunten Blättern bedeckten Asphaltweges. Die verwaisten Kronen recken ihre kahlen Finger in den verwaschenen Himmel und Winter nimmt die nassen Stufen in Richtung Eingang.

Die wenigen Ergebnisse und einzelnen Fotos dieses Falls hatte er im Büro in Gummersbach in der dazugehörigen schmalen Kriminalakte nachlesen können und sie standen im starken Kontrast zu der Erzählung, die ihn letzte Nacht hierhergeführt hatte.

Nachdem Silke Schwanbeck Lilli Lessing aufgefunden hatte, hatte der herbeigerufene Arzt nur noch den Tod des Mädchens feststellen können. Das vorgedruckte Formular, das Winter auf seinem Schreibtisch vor sich liegen hatte, protokollierte die sogenannte Leichenschau. Die sechs Unterpunkte listeten den Namen, die Todeszeit, die Todesart, die Todesursache und das Grundleiden auf. Dahinter folgte ein weiteres Formblatt, die »Meldung über eine versuchte Selbsttötung«. Die Kollegen von der Polizei hatten unter der Verwendung der Aussagen von Silke Schwanbeck und des herbeigerufenen Arztes ihr Tatmotiv aufgeführt und waren zu dem Ergebnis gekommen, dass sich Lilli Lessing aufgrund ihrer schweren Krankheit in einer »erheblichen gesundheitlichen Notlage« befunden und so den Freitod gewählt habe. Nüchtern. Sachlich. Das Licht. Das Blut. In den Locken.

Winters Schritte hallen im Eingangsbereich des Gebäudes wider. An einer Art Tresen empfängt ihn eine ältere Frau mit kurzen grauen Haaren. Winter weist sich aus und fragt nach Silke Schwanbeck.

Nachdem er sich in eine Liste eingetragen und bei der Frau bedankt hat, zeigt sie ihm mit besorgtem Blick den Weg zum Aufenthaltsraum des Personals.

Er steigt weitere Stufen hinauf, geht an Schaukästen mit Plakaten, Informationen und Bildern des Betreuungspersonals vorbei. Er bleibt kurz stehen und sucht nach der Pflegerin, die Lilli auf dem Weg zur Arbeit gefunden hat.

Silke Schwanbeck lächelt darauf. Winter erinnert sich an die verweinten Augen, löst sich von ihrem Bild und sieht sich, sein Spiegelbild, in der Scheibe des Schaukastens. Er fährt sich durch das dichte, dunkle Haar und stapft los. Sein Gehirn funktioniert wie ein Hängeregister, in das er die Mappen eines Falles einhängt, um auf sie zuzugreifen, wenn er sie braucht. Diese Methode hilft ihm, hat sich über die Jahre bewährt. Hat oft dabei geholfen, sich an Details zu erinnern, die im ersten Augenblick als nebensächlich abgetan wurden. Jetzt legt er das Bild der Pflegerin neben die Erinnerung von gestern Abend ab.

Am Ende eines in Pastelltönen gehaltenen Flures liegt auf der rechten Seite das Schwesternzimmer. An einer Pinnwand hängt ein Wust aus selbst gemalten Bildern, Dankeskarten und Urlaubsgrüßen.

Sofort erkennt er die Frau, die in dem schmalen Raum auf einem der Holzstühle zusammengekauert sitzt. Silke Schwanbecks Augen liegen in tiefen Höhlen, ihre Hände zittern. Unter ihrem Foto stand, dass sie bereits seit der Eröffnung hier im Sonnenhaus arbeitet. Die Zigarette zwischen ihren Fingern vibriert. Winter klopft mit dem Knöchel an den Türrahmen.

»Was … was machen Sie denn hier?«, fragt sie stockend und zieht nervös an der Zigarette. Ein Stück Asche fällt zu Boden.

»Hallo, Frau Schwanbeck. Freut mich, Sie wiederzusehen.«

Sie schaut ihn weiterhin irritiert an. »Ich hoffe, Sie sind gestern Abend noch gut nach Hause zu Ihrer Familie gekommen?«

»Ja, äh, danke«, meint sie und blickt sich Hilfe suchend um.

»Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Sie schon wieder arbeiten.« Winter betritt das Zimmer, stellt sich vor die Pinnwand, überfliegt die Zeichnungen und Danksagungen.

»Mein Arzt meint, die Routine würde mir helfen, die … die Sache mit Lilli besser verarbeiten zu können.«

»Frau Schwanbeck, glauben Sie, Sie können mir ein paar Fragen beantworten?« Er dreht sich zu ihr um, sucht Augenkontakt.

»Was für Fragen?«

»Erinnern Sie sich nicht mehr? Ich habe Ihnen gestern Abend erzählt, dass ich Polizist bin. Arbeite für die Kriminalpolizei Gummersbach …«

»Guten Morgen«, unterbricht ihn ein Mann im Anzug und die Begrüßung klingt eher nach einer Frage. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?« Winter erinnert sich an sein Foto aus dem Schaukasten, das weiße Lächeln. Den Eindruck von Ordnung. Das ist es, was er hinterlassen will, denkt Winter. Deswegen der Anzug. Die Frau vom Empfang muss ihm Bescheid gegeben haben.

»Guten Morgen«, meint Winter und streckt ihm eine Hand entgegen. »Mein Name ist Simon Winter. Kriminalpolizei Gummersbach.«

»Kriminalpolizei?«, fragt der Mann unsicher. »Ich weiß gar nichts von der Kriminalpolizei. Gibt es einen bestimmten Grund, warum Sie hier sind?«

»Fangen wir doch erst einmal mit Ihrem Namen an«, beginnt Winter.

»Ach«, der Mann fasst sich geistesgegenwärtig an die Stirn, »ich habe ganz vergessen, mich Ihnen vorzustellen. Christoph Albrecht ist mein Name. Ich bin der Leiter der Einrichtung.«

»Herr Albrecht, wie der Zufall es so wollte, habe ich gestern Abend Ihre Angestellte Frau Schwanbeck kennengelernt. Sie hat mir von dem Tod von Lilli Lessing erzählt.«

Albrecht schluckt schwer. »Ja, das war für uns alle ein großer Schock, müssen Sie wissen. Wir sind hier alle sehr erschüttert. Aber, das beantwortet nicht die Frage, warum Sie hier sind? Ich meine, Ihre Kollegen waren doch in der Nacht hier und …« Er macht eine verloren wirkende Geste.

»Ich habe mir heute Morgen die zugehörige Akte angeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen, mir ein eigenes Bild über den Vorfall zu machen.«

»Ein eigenes Bild? Ich verstehe nicht ganz, ich meine, es war doch ein Selbstmord, oder nicht?«

Winter sitzt für einen kurzen Moment wieder in der kölschgeschwängerten Luft der Kneipe, vor ihm Silke Schwanbeck. Sie erzählt von Lilli. Von ihrem Zimmer. Von dem offenen Fenster.

»Ein paar Fragen habe ich schon noch«, erklärt Winter. »Ist das Zimmer des Mädchens schon aufgeräumt?«

»Natürlich. Heute wird es von einem neuen Patienten bezogen. So ist das eben bei uns«, antwortet Albrecht.

»Schade, aber darf ich es trotzdem sehen?«, fragt Winter.

»Sicher. Folgen Sie mir bitte.« Albrecht kramt in seiner Hosentasche nach einem Schlüssel.

Sie biegen am Ende des Flures rechts ab, öffnen eine Tür in ein Treppenhaus, Lichter flammen auf und Albrecht steigt die ersten Stufen hinauf.

»Wie lange gibt es das Sonnenhaus schon?«, fragt Winter beiläufig, obwohl er die Fotos von der Grundsteinlegung bis zur feierlichen Eröffnung in dem Schaukasten gesehen hat.

»Eröffnet haben wir vor fast genau sieben Jahren. Leider sind Kinderhospize in Deutschland noch nicht so sehr verbreitet wie eigentlich nötig.«

»Wie viele gibt es denn?«

»So um die zwanzig. Also Einrichtungen, die sich auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern spezialisiert haben. Für die Eltern kann das unter Umständen bedeuten, dass sie sehr weit fahren müssen, um eine passende Einrichtung für ihr Kind zu finden.«

Winter stapft dem Leiter des Hospizes hinterher, versucht Schritt zu halten, während Albrecht mühelos Stufe für Stufe nimmt und dabei auch noch munter plaudert.

»Wie viele Kinder leben denn hier?« Leben? Winter fällt auf die Schnelle kein besseres Wort ein. Eigentlich ist es ein Warten. Ein Warten auf den Tod.

»Derzeit sind neun unserer zehn Plätze belegt. Also Vollauslastung. Wir lassen immer einen Platz frei, um für einen eventuellen Notfall gerüstet zu sein.« Albrecht hält kurz inne. »Ich meine, also neun mit Lilli. Jetzt nur noch acht.« Er schürzt die Lippen, seufzt, um dann die nächste Treppe zu nehmen.

»Wie alt sind die Kinder?«

»Das ist ganz unterschiedlich, da unsere Einrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ausgelegt ist. Die Bereiche sind räumlich getrennt. Robin ist der Älteste derzeit hier, er ist achtzehn. Lilli ist … war …«, wieder hält Albrecht kurz inne, klopft auf den Handlauf des Treppengeländers, »... neun. Nächsten Monat wäre sie zehn geworden.«

Winter räuspert sich, als Albrecht die Tür zu einem weiteren Flur aufstößt. Der Leiter des Sonnenhauses legt den Zeigefinger an die Lippen und flüstert: »Die Aufregung und die Unruhe der letzten Tage hat die Bewohner des zweiten Stocks sehr mitgenommen, daher bitte ich Sie, möglichst ruhig zu sein.«

Winter nickt und folgt durch die Tür. Albrecht steuert zielstrebig ein Zimmer am Ende des Ganges an und schließt die Tür auf. »Lilli« steht in krakeliger Kinderschrift auf einem Schild daneben. Der Leiter der Einrichtung zieht es aus dem Plastikrahmen, hält es kurz in der Hand und faltet es dann zusammen. So ist das eben bei uns.

Während Albrecht zur Seite tritt, mustert Winter den Raum. Das geräumige Zimmer liegt im Halbdunkel. »Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, die Beleuchtung selbst zu steuern«, führt Albrecht aus und regelt die Helligkeit des Zimmers nach. Das Pflegebett nimmt die Mitte ein, dem Fußende gegenüber liegt ein großes Fenster. Das Fenster. Die weißen Wände und das Kirschholzparkett erzeugen gemeinsam mit den hellblauen Sesseln eine gemütliche Atmosphäre. Gemütlich? Winter fällt kein passenderes Wort dafür ein. Es ist und bleibt ein Zimmer, in dem gestorben wird.

Er tritt an das Bett heran, streicht über das helle Laken, bewegt sich vorsichtig, als mahne ihn die Stille dazu. Er schätzt die Entfernung bis zum Fenster auf knapp drei Meter ein.

Winter legt den Kopf leicht schief. »Die Fenster lassen sich hier eigentlich nicht komplett öffnen, oder?« In der Ermittlungsakte stand, dass Lilli Lessing das Fenster mithilfe eines Schlüssels geöffnet hatte, der darin steckte.

»Ja, sie sind eigentlich abgeschlossen. Schon aus versicherungstechnischen Gründen. Und natürlich zum Schutz der Kinder. Also eigentlich.« Albrecht blickt mit ernster Miene auf den Fenstergriff und wendet dann schnell den Kopf ab.

»Wer hat alles Zugriff auf die Schlüssel?«, fragt Winter direkt.

»Im Schwesternzimmer gibt es einen Satz, der Hausmeister besitzt einen und auch die Putzkräfte. Wir können uns selbst nicht erklären, wie das passieren konnte.« Albrecht lässt die Arme sinken.

»Wann wird das letzte Mal nach den Kindern gesehen?«

»So um Mitternacht herum und da war alles in Ordnung. Lilli hat ruhig geschlafen. Nichts Auffälliges.«

»Nur der Schlüssel«, murmelt Winter. Er stellt sich die Kollegen vor. Mitten in der Nacht. Nass und kalt. Ein totes Kind. Sie werden ihr Bestes gegeben haben, aber irgendetwas stört ihn. Störte ihn schon gestern Abend. »Alle, die in dieser Nacht Dienst hatten, wurden vernommen«, sagt er mehr zu sich selbst.

Winter tritt an das Bett heran, räuspert sich. »Die Zimmer der Patienten sind immer offen, oder?«

»Ja, niemand soll sich wie ein Gefangener vorkommen.«

»Die Außentüren sind verschlossen?«

»Ab 20 Uhr. Jeder, der danach raus‑ oder reinwill, muss klingeln. Gerade die jüngeren Patienten haben dann noch Besuch. Dieser muss sich in eine Liste eintragen. Aber an diesem Abend haben die letzten Angehörigen das Haus gegen 20:30 Uhr verlassen.«

Vorsichtig berührt Winter den Metallrahmen des Pflegebettes. Atmet hörbar aus. Dann spielt er in seinen Gedanken das Geschehene nach. Rekonstruiert es, so gut er kann. Die kleine Lilli.Wie sie den Schlüssel entdeckt. Hat er gesteckt? Hat sie ihn gefunden? Ihn sich besorgt?

»Und wieso das Fenster?«, murmelt er in sich gekehrt.

»Wegen Skye.«

Winter dreht sich überrascht um. Silke Schwanbeck steht im Türrahmen des Zimmers, in ihren Händen einen großen Karton. Auch Albrecht wirkt verblüfft. Die Pflegerin tritt in den Raum und stellt die Kiste auf dem Bett ab. »Lilli liebte die Paw Patrol. Vor allem Skye. Den Flughund.« Sie lächelt gequält.

Aus den persönlichen Sachen des Mädchens fischt sie ein rosafarbenes Kuscheltier heraus. »Skye ist das einzige wirkliche Mädchen, wenn man Everest rausnimmt, das nicht zum Kern der Paw Patrol gehört. Sie ist smart und stark und sie kann fliegen. Lilli träumte davon, fliegen zu können.« Winter sieht die vielen Bilder. Hunde. Ausgemalt. Auf Postern. Eingerahmt. Blau, gelb, grün, orange und rosa. Alle mit großen, aufgeweckten Augen. Eine Kinderserie, vermutet er.

Silke Schwanbeck legt das Tier zurück und zieht einen der Bilderrahmen hervor. Winter sieht, wie ihr Tränen über die Wangen laufen. »Das Fenster war ihre Chance. Ihre Chance zu fliegen.« Ihre letzten Worte sind nur noch ein Flüstern.

Winter schaut betreten zu Boden. Er sieht es, das Mädchen, wie es den Schlüssel dreht, der nicht stecken darf.

»Wie mobil war …«, Winter sucht nach den passenden Worten, »... ich meine, konnte sie noch allein das Bett verlassen?«

Albrecht zögert einen Moment, während er einen Arm um seine Angestellte legt. »Lilli litt an einem inoperablen Hirntumor. Bereits im Alter von vier Jahren wurde er bei einem MRT festgestellt. Sie hat eine Tortur an Behandlungen und Therapien hinter sich gebracht, aber am Ende hat leider nichts davon zum Erfolg geführt. Der Tumor ist gewachsen. Lilli hatte immer stärkere Probleme mit dem Sprechen, mit dem Schlucken. Sie hat kaum mehr gegessen. Die Medikamente, die sie bekommen hat, sollten ihr die Schmerzen nehmen. Sie machen aber auch sehr müde, also glaube ich …« Albrecht blickt ratlos Silke Schwanbeck an.

»Lilli war schwach, aber sie hatte einen unfassbar starken Willen. Wenn Lilli sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann …« Sie bricht kurz ab, wischt sich mit dem Ärmel eine Träne aus dem Gesicht. Nickt dann. »Ja, ich traue ihr definitiv zu, dass sie ihr Bett eigenständig verlassen hat.«

In Winters Kopf blitzen die Bilder ihrer Erzählung auf. Das Blut. In den Locken.

Dann sieht er Lilli vor sich, wie sie die Beine aus dem Bett hievt, ihre Füßchen den Holzboden berühren, sie einen Moment braucht, um sich zu halten, nicht umzufallen. Dann den ersten Schritt nach vorne unternimmt. Das Ziel fest im Blick. Das Fenster. Den Schlüssel. Die Chance, zu fliegen.

»Der Stuhl«, bemerkt Winter, während sich das Mädchen in seiner Vorstellung unendlich langsam dem Zimmerende nähert.

»Eigentlich steht er da am Tisch, aber es kann durchaus sein, dass er schon unter dem Fenster stand. Sollte er nicht, natürlich nicht, aber …«, Albrecht bricht ab.

Das Bild des Stuhls verändert sich, verschwimmt. »Das heißt, wenn er nicht schon dort stand, hat sie ihn dahin geschoben?«

Albrecht nickt. Silke Schwanbeck schluchzt auf.

»Dafür musste sie zuerst hierher und dann zum Fenster«, murmelt Winter. In seinen Gedanken nähert sich das Mädchen dem Fenster, schwankend, die blonden Locken wirr vom Kopf abstehend. Es erreicht den Stuhl, der immer wieder flackert, setzt sich hin. Ruht sich kurz aus. »Zu anstrengend«, raunt Winter. Das Mädchen hebt den Kopf, schiebt den Stuhl vorwärts, umschließt die Lehne, um sich am Ende darauf niederzulassen. Erschöpft. Doch ihr Wille treibt sie an, sie steigt auf den Stuhl, dreht den Schlüssel. Atmet durch. Greift den Fenstergriff, der ihr Halt gibt, zieht ihn nach oben und das Fenster schwingt auf. Lächelt sie, als der Wind ihre Locken umfasst? Sie stützt die Hände auf dem Fensterbrett ab. Schaut in die Nacht. Zu den Sternen. Ihrem Traum so nah. Sie hat so viel durchgemacht, die Therapien, die Schmerzen und jetzt ist sie hier und darf endlich tun, was sie sich schon so lange wünscht.

»Herr Winter?«, fragt Albrecht irritiert. Doch der hebt nur eine Hand, wehrt jedes weitere Wort ab. Er muss das hier zu Ende bringen, mit eigenen Augen sehen, wie sie sich mit letzter Kraft nach oben hievt und den Oberkörper über das Fensterbrett schiebt, wie die Schwerkraft an ihr zieht und sie den Halt verliert. Und fliegt. Endlich fliegt. So wie Skye. Winter schluckt. Er friert, als stehe das Fenster noch offen. Dann kehrt er in das Jetzt zurück. Speichert ab, was er gesehen hat, legt es sorgsam in sein Hängeregister ab, sortiert die Fragen, die sich ergeben haben. Und den Zweifel.

Er streicht sich durch das Gesicht. »Danke. Das reicht erst einmal. Herr Albrecht, ich hoffe sehr, dass das Sonnenhaus schnellstmöglich in den Alltag zurückfinden kann.«

»Und was bedeutet das jetzt?«, fragt der Hospizleiter aufgebracht.

»Wenn ich etwas brauche, melde ich mich noch einmal bei Ihnen.«Kurz wirft er selbst einen Blick auf den Inhalt der Kiste. Auf die farbigen Hunde, die vielen Bilder und eine einzelne weiße Feder. Den kärglichen Rest eines Lebens, das viel zu früh enden musste. So ist das eben bei uns.

Dann verabschiedet Winter sich. Lässt Albrecht verdutzt zurück und beeilt sich, Lillis Zimmer hinter sich zu lassen.

Dabei muss er an die Geschichte vom Hasen und Igel denken. Er ist der Hase, der so schnell rennt, wie er kann, aber die Erinnerung ist wie dieser verdammte Igel, der immer vorher da ist.

7

Winter schlägt die Tür seines Wagens zu. Die Stille im Inneren ist eine andere als die, die das Sonnenhaus umgibt. Erleichtert atmet er aus, kramt nach dem Schlüssel, als sein Blick auf das Handschuhfach fällt. Kein Abschied ist wie der andere.

Auf seinem Smartphone leuchtet die Meldung dreier Anrufe in Abwesenheit auf. Althoff. Sein Kollege. Wahrscheinlich hatte er den Auftrag, herauszufinden, wo Winter steckt. Kurzow, sein Chef, will wissen, wo sich seine Kommissare herumtreiben, wie er es immer so schön sagt. Es ist erst kurz nach 10 Uhr und schon scheint der Leiter des KK1 nervös zu sein.

Als er den Wagen startet und in den Rückspiegel schaut, sieht er Silke Schwanbeck, die vor der Eingangstür des Hauses steht, die Arme vor dem Körper verschränkt. Warum bist du hierhergekommen? Er weiß, was ihn erwartet, wenn er Kurzow von seinem Verdacht erzählt. Weiß, dass es keinen guten Eindruck machen wird, wenn er die Ergebnisse der Kollegen vor Ort anzweifelt. Warum sollte er? Nichts deutet darauf hin, dass an diesem Abend jemand Unbefugtes das Sonnenhaus betreten hat. Winter erinnert sich an die Serienmorde von Krankenpflegern, die ihre Patienten erlösen wollen. Ist es das? Das Motiv? Ist damit nicht sogar Silke Schwanbeck eine Verdächtige? Und dann die Frage nach dem Schlüssel, dem Stuhl? Kurzow wird ihn verstehen, verstehen müssen. Hier ist schlampig ermittelt worden.

Durch die verschmierte Windschutzscheibe sieht der verwaschene Himmel noch dreckiger aus. Auf dem Smartphone ruft er die Adresse der Lessings heraus, die er aus der Ermittlungsakte abfotografiert hat, verstaut es danach in die Innentasche seiner Jacke. Die Eltern. Wie hält man das aus? Ein sterbenskrankes Kind. Den Schmerz. Das Leid. Sorgsam tippt er die Anschrift in sein Navigationsgerät ein und verlässt den Parkplatz. Lilli. Das Blut. Noch einmal muss er an ihren letzten Weg denken. Lilli, die fliegen wollte und es für einen Augenblick tatsächlich geschafft hat. Aber konnte sie das überhaupt? Winter ahnt, dass der Zweifel sein Problem werden wird.

Er verschließt den Ordner mit den Bildern für den Moment. Es hat ihn Kraft gekostet, sich ihren Weg vorzustellen. Aber nur so erkennt er, was ihn stört. Aus der Innentasche seiner Jacke kramt er wieder sein Smartphone hervor, öffnet die Sprachmemo-App und spricht über das, was er gesehen hat. Über das, was nicht in das Bild passt. Den Schlüssel. Den Stuhl. Stellt die Fragen, die ihn beschäftigen. Die Routinen des Hauses, die Medikation, wer Zutritt zu den Zimmern hat und die Frage nach dem Motiv. Erst dann tippt er die Adresse der Eltern in das Navigationsgerät ein und fährt los.

Während der Splitt unter den Reifen knirscht, erinnert er sich an ein Seminar, damals an der HSPV. Bertrams. Erster Kriminalhauptkommissar. Ein Typ, der äußerlich Schimanski ähnelte. Wildes Haar, Schnauzbart, Trenchcoat. Den warf er immer schwungvoll über den Tisch, bevor er begann. Bertrams brauchte kein Skript, keine Präsentation, er erzählte und die Studierenden hörten ihm zu. Es wäre nicht einmal unangenehm aufgefallen, wenn er, auf dem Tisch sitzend, die Beine baumelnd, sich eine Flasche Bier geöffnet hätte. Bertrams war eben ein Typ. Jedenfalls schweifte er oft ab, er nahm sich vor, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, doch die erste Frage eines Studierenden brachte ihn häufig dazu, vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen. Dann packte er eine Geschichte aus seinem Fundus aus, die jedem im Raum mehr beibrachte, als es irgendein Lehrbuch vermochte. Winter erinnert sich an den Moment, als Bertrams von jenem Abend erzählte, an dem er das erste Mal Eltern davon unterrichten musste, dass ihr Kind tot sei. Der Hauptkommissar wirkte authentisch, war eine ehrliche Haut und so versteinerte sich sein Gesicht derart, als stünde er in diesem Moment wieder vor der Tür des Einfamilienhauses in Lücklemberg, einem südlichen Stadtteil von Dortmund. Dort, wo Villen und Herrenhäuser das Wohngebiet prägen, stand Bertrams, womöglich im selben Trenchcoat, der während der Erzählung neben ihm auf dem Tisch lag, vor der Eingangstür eines imposanten Anwesens und klingelte. Wie der Mann ihm die Tür geöffnet habe, erinnerte er sich. Schlank, schneidig und mit einer Präsenz, die einem sofort das Gefühl gab, man habe einen Fehler begangen. Wie dieser Mann schon nach den ersten Silben eingeknickt sei. Sein Rücken sich gekrümmt habe und er von einem Moment auf den anderen gealtert sei, um Jahre. Dann sei die Frau dazugekommen, habe gefragt, was passiert sei. Sie habe einen Morgenmantel getragen, keinen Bademantel, nein, einen Morgenmantel. Der Unterschied sei Bertrams damals, genau in diesem Moment, aufgegangen. Die Frau habe einen Schrei ausgestoßen, der ihm durch Mark und Bein gegangen sei. Einen Laut, der ihn nächtelang verfolgt, ihn noch in den Wochen danach aus dem Schlaf gerissen habe. Dann war er aufgestanden und hatte den Seminarraum verlassen und war bis zum Ende der Veranstaltung nicht wieder aufgetaucht. Bertrams. Ein Typ eben.

Winter rollt an eine Kreuzung heran. Die Frauenstimme empfiehlt ihm, rechts abzubiegen, aber so langsam kennt er die Ortschaften hier. Die Wege. Es ist wieder einmal so, wie Althoff, sein Kollege, oft sagt, wenn sie zusammen unterwegs sind. Hör nicht auf die, fahr da lang, ist kürzer. Also folgt er seinem Gefühl, schlägt das Lenkrad nach links ein und wenige Meter später springt die Anzeige im Navi um und weist eine frühere Ankunftszeit aus.

Henning Althoff arbeitet wie er für das KK1. Die Kreispolizeibehörde des Oberbergischen Kreises ist in Gummersbach stationiert. Das Kriminalkommissariat 1, für das Winter ermittelt, arbeitet von der Kreisstadt aus, doch gibt es weitere Stützpunkte in Waldbröl und Wipperfürth.

Frank und Katharina Lessing, Lillis Eltern, wohnen in Bergneustadt, auf dem Hackenberg, einem kleinen Ortsteil der Stadt. Im Sud des Morgens wirkt die Staumauer der Aggertalsperre noch imposanter, während Winter sie überquert.

Die Lessings leben im östlichen Teil des Ortes, der zuletzt bebaut worden ist. Er lenkt den Wagen durch das Wohngebiet, seine Augen suchen nach der richtigen Hausnummer. Dabei streift sein Blick akkurat geschnittene Hecken, akribisch gemähte Rasenflächen und gepflegte Vorgärten. So kennt er die Gegend nicht. Der Hackenberg hat zwei Seiten. Das Laub, das die Bäume hier im Herbst verloren haben, ist aufgekehrt und entsorgt. Aus den Rinnsteinen wächst kein Gras. Ganz im Gegenteil zu anderen Teilen der Stadt.

Am Ende der Straße hat er sein Ziel erreicht, steuert mit dem Auto eine Lücke auf dem Seitenstreifen an und stoppt den Motor. Prüfend wirft er einen kurzen Blick in den Spiegel, öffnet dann die Fahrertür.

Während der wenigen Schritte zum Eingang des Hauses kramt er nach seinem Dienstausweis, vergewissert sich anhand eines Türschildes, ob er richtig ist, und klingelt.

Durch die kleinen Scheiben der Eingangstür erkennt er einen Labradormischling, der schwanzwedelnd zur Tür rennt und kurz jankt. Hinter ihm erscheint ein Mann, der Winter die Tür öffnet.

»Ja, bitte?« Lessing trägt Hausschuhe, dunkle Anzughose, ein Hemd. Keine Krawatte. In der Hand hält er eine Tasse Kaffee. Winter schätzt ihn auf Mitte vierzig. Er wirkt auf ihn seriös, unaufdringlich. Doch die Härte in Lessings Gesicht verrät, was er in den letzten achtundvierzig Stunden durchgemacht hat.

»Herr Lessing? Frank Lessing?«, fragt er.

»Der bin ich, und Sie sind?« Der Mann lächelt schwach, schiebt kurz seine Brille zurecht.

»Herr Lessing, mein Name ist Simon Winter. Ich komme von der Kriminalpolizei Gummersbach. Darf ich vielleicht einen Moment reinkommen?« Er weist sich kurz aus.

»Kriminalpolizei?« Lessings Stirn zieht Falten. Gleichzeitig taucht eine Frau aus einer Seitentür im Türrahmen am Ende des Flures auf, eine Haarbürste in der Hand. Bei ihr muss es sich um Katharina Lessing, Lillis Mutter, handeln. Die Nase, die Augen. Winter schiebt den blondrot verkrusteten Haarschopf, der sich in seine Gedanken drängt, rasch zur Seite, begrüßt die Mutter mit einem knappen Nicken.

»Schatz, alles in Ordnung?«

Lessing dreht sich zu ihr um und antwortet nur: »Kriminalpolizei.« Winter bemerkt, wie sich ihre Haltung versteift.

Wortlos tritt Frank Lessing einen Schritt zur Seite und lässt Winter herein. Seine Frau führt ihn in das angrenzende Wohnzimmer. Niemand spricht, bis sie gemeinsam auf den Polstermöbeln Platz genommen haben. Darüber ein großes Bild, dezente Farben. Die Anspannung verteilt sich lautlos wie ein Gas. Winter räuspert sich kurz. Die Eltern nehmen auf der Couch Platz, Lillis Mutter legt ihre Hände in die seinen.

»Worum geht es hier eigentlich?«, fragt Lessing.

»Zuerst möchte ich Ihnen mein Beileid aussprechen.«

Sofort löst sich eine Träne in Katharina Lessings Auge, rinnt ihre Wange hinab. Verstohlen wischt sie sich über das Gesicht. Ihr Mann fasst sich verlegen in den Nacken.

»Ich bin hierhergekommen, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen.«

»Warum?«, fragt sie leise.

»Ich will sichergehen, dass alles, was mit Lillis Tod zu tun hat, ordentlich untersucht wird.«

»Wie meinen Sie das?«, fragt Lillis Vater.

Winter reibt seine Hände über die Lehnen des Sessels, in dem er sitzt. »Na ja, ich meine … hat Sie der Selbstmord Ihrer Tochter überrascht?«

»Wa… was?«, mehr ist es nicht, mehr bringt Frank Lessing nicht heraus. Sein Rücken verspannt sich, wieder rückt er das Gestell der Brille zurecht, rutscht noch näher an seine Frau heran.

»Ich meine, gab es im Vorhinein der Tat irgendwelche Anzeichen, dass …«, Winter zögert. Er blickt sich um, sieht die Fotos: das Mädchen in den Armen der stolzen Eltern, kuschelnd mit dem Hund, sein Lächeln und die Krankheit. Auf jedem Foto sichtbar, wie durch einen Filter verstärkt.