Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Luc Pire

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

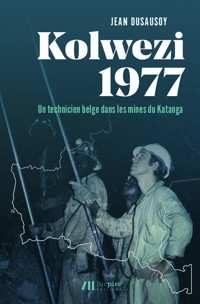

Alors que l’on commémore le quarantième anniversaire de la bataille de Kolwezi, Jean Dusausoy nous livre ici un témoignage précieux, celui d’un homme, expatrié à Kolwezi dans les années 1970 pour travailler, en tant que technicien, dans les mines du Haut-Katanga.Dans ce livre, l’auteur nous plonge dans la vie quotidienne d’un Belge parti vivre au Zaïre. Il évoque le travail à la mine, la diffi culté d’être loin de ses proches, presque « coupé du monde », la douceur du climat et les paysages époustouflants ou encore les rencontres humaines et les relations avec les travailleurs.Puis, au fil du temps, la situation sécuritaire se dégrade et, en 1977, la première guerre du Shaba éclate. En mai 1978, le Front national de libération du Congo (FNLC) s’empare de Kolwezi. Après sept jours de bataille, l’agresseur sera repoussé par le 2e régiment étranger de parachutistes.2250 citoyens européens seront alors évacués vers la Belgique, mais on estime que le FNLC massacra 80 Européens et 200 Africains. Jean Dusausoy, lui, avait déjà quitté Kolwezi.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Kolwezi

1977

Éditions Luc Pire [Renaissance SA]

Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo

f Éditions Luc Pire

www.editionslucpire.be

Kolwezi 1977

Mise en pages : Philippe Dieu (Extra Bold)

isbn : 9782875421661

© Éditions Luc Pire, 2018

Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.

JEAN DUSAUSOY

Kolwezi

1977

Un technicien belge dans les mines du Katanga

« Il y a deux Histoires : l’Histoire officielle, menteuse, qu’on enseigne, puis l’Histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. »

HONORÉ DE BALZAC

Introduction

Kolwezi, qu’est-ce que c’est ?

Kolwezi est une petite ville minière paisible située dans la province du Katanga en République démocratique du Congo. Que se passait-il à Kolwezi dans les années 1970 et comment y vivait-on ? Pour vous l’expliquer, je vais vous raconter mon expérience de vie sur place : le travail à la mine, la vie de famille, la vie sociale, les aspects positifs et négatifs d’une expatriation, le climat congolais, au propre comme au figuré.

Dans les années 1970, la population de Kolwezi était composée de 40000 autochtones et de 1 000 familles d’expatriés – soit environ 3 000 personnes (enfants compris)1. Dans ces familles, on trouvait 600 techniciens et cadres employés à la Gécamines2, société minière issue de la nationalisation en 1966 de l’Union minière du Haut Katanga (UMHK). À cela s’ajoutent des enseignants, des commerçants et des entrepreneurs expatriés et de nombreux techniciens mis à disposition de la Gécamines mais ne faisant pas partie du personnel, sans oublier les religieux (appelés encore missionnaires), assez nombreux et quelques coopérants. Certaines maisons sont utilisées comme guest houses, d’autres par des Blancs, des cadres zaïrois de l’État et de la Gécamines. À noter qu’il n’y a pas de consulat belge à Kolwezi.

Depuis quelques années, de nombreux Français avaient été engagés. Ils venaient du nord et de l’est de la France où de nombreuses mines et usines avaient fermé. D’autres avaient quitté l’Iran et la Mauritanie à la suite de troubles politiques et avaient retrouvé du travail à Kolwezi. Ils me raconteront plus tard leurs déboires et déceptions. Certains expatriés témoignaient d’une longue expérience professionnelle dans les anciennes colonies françaises et constataient que dans presque tous les pays d’Afrique où ils avaient travaillé, les structures s’effondraient. Par contre, au Zaïre, tout fonctionnait bien. « Ah les Belges… Ils sont forts quand même ! », disaient-ils en souriant3.

En 1970, dix ans se sont écoulés depuis que le pays est devenu indépendant. Il s’appelle désormais Zaïre et Mobutu en est le président.

Rares sont les ouvrages qui parlent des expatriés à Kolwezi et de la première guerre du Shaba4 (1977). En 2007, pour commémorer les trente ans de ces événements, j’ai créé le sitewww.kolwezi1977.be. De nombreuses personnes ayant vécu à Kolwezi ont alors pris contact avec moi. À l’époque, celles-ci avaient pour la plupart entre 10 et 18 ans et étaient aux études. Leurs parents, ignorant peut-être ce qui se tramait, ne leur avaient rien dit. Parvenues à l’âge adulte, elles espéraient trouver des réponses à leurs interrogations et finalement, peut-être, comprendre les raisons des événements survenus à Kolwezi en 19775.

De mon côté, pendant trente ans, j’ai toujours évité d’aborder le sujet. Pourquoi ? D’abord, par crainte de n’être pas compris. Fin des années 1960, je travaillais à Bruxelles dans une grande entreprise d’électronique industrielle. J’y côtoyais des anciens expatriés, des personnes revenues au pays après l’indépendance du Congo. Souvent, ces dernières parlaient entre elles et il était difficile de se joindre à leurs conservations, auxquelles je ne comprenais de toute façon rien. En parlant des « coloniaux », des « coopérants » ou des « Blancs » en général, j’ai souvent entendu ce genre de réflexion : « Ils ont choisi d’aller s’enrichir au Congo, qu’ils se débrouillent ! » Cela m’a en tout cas été servi plusieurs fois. Ensuite, parce que, aujourd’hui encore, le sujet reste délicat à aborder. Lorsque tout va mal au Congo, le gouvernement belge n’est pas très enclin à intervenir et à y envoyer nos soldats. Le monde politique reste fort divisé quant à l’attitude à adopter. C’était déjà le cas en 1977, et cela n’a pas changé !

Livrer ma version des faits

Au début de l’année 1975, nous apprenons que le pont ferroviaire situé sur la frontière avec l’Angola a été détruit. Par qui ? On dit qu’il s’agit d’anciens gendarmes katangais qui avaient fui la province en 1964 à la fin de la sécession katangaise. Au début, la direction tente de rassurer son personnel : « Du calme, pas de panique, la situation est sous contrôle. » Avec le recul, j’affirme que leur position était pour le moins surréaliste. Ainsi, dans toute la province, les militaires zaïrois qui patrouillaient n’étaient plus payés depuis des lustres et vivaient aux crochets de la population indigène avec toutes les exactions que l’on peut imaginer.

Mais à qui pouvions-nous nous adresser ? La direction n’avait visiblement aucun réel moyen d’action, les autorités locales étaient dépassées, voire menacées, il n’y avait pas de téléphone… Bref, nous étions coupés du monde extérieur. Concernant la région, il faut savoir que l’ambassade belge à Kinshasa obtenait ses informations de l’armée zaïroise qui, elle-même, ne disposait pas de moyens de communication. Les nouvelles circulaient lorsque des personnes se rendaient à Lubumbashi où se trouvaient le téléphone ainsi que des consulats belges et français. Les consuls essaient de comprendre la situation en se déplaçant de temps en temps à Kolwezi.

L’ambassadeur de Belgique en poste à Kinshasa s’est quant à lui rendu à Kolwezi en 1976 et a rencontré les agents de la Gécamines – autant les directeurs que les employés – à l’hôtel Impala. Le but de l’entrevue était de nous informer, de nous rassurer, sans néanmoins divulguer d’informations importantes, diplomatie oblige... Je n’oublierai jamais ses paroles : « Vous êtes parmi les privilégiés [sic]. » Malgré mon insistance, il n’a rien ajouté. Qu’a-t-il voulu dire ? Que nous, agents de la Gécamines, étions plus en sécurité que la population locale ? Parole de diplomate6 !

Soudain, le 8 mars 1977, nos craintes se confirment. L’invasion du territoire zaïrois par des rebelles a commencé. Nous voilà tous pris au piège d’une guerre imprévue dont nous subirons les conséquences.

Quelques précisions lexicales

— Congo ? Ancien Congo belge? Zaïre ? République démocratique du Congo ?

Le 30 juin 1960, le Congo proclame son indépendance. Le Congo belge n’est plus. En 1971, le pays est rebaptisé Zaïre par Mobutu. En 1997, lors de l’arrivée au pouvoir de Kabila, il redevient République démocratique du Congo (RDC), un nom qu’il avait déjà porté de 1964 à 1971. Attention à ne pas confondre la RDC avec la République du Congo, également appelée Congo-Brazzaville.

— Shaba

Sous le régime de Mobutu et pendant la période dite du recours à l’authenticité, le Katanga a repris son nom authentique : « Shaba ».

— Rebelles

Le terme « rebelles » désigne, dans ce texte, les personnes, principalement des hommes, qui ont fui le Katanga en 1964 après la tentative de sécession avec le pouvoir central menée par Moïse Tshombe. Réfugiés en Angola, ces rebelles provenaient, pour la plupart, de l’ancienne gendarmerie katangaise et ont été instrumentalisés par les pays sous régime communiste pour renverser Mobutu. Ces personnes appartenaient surtout aux ethnies lunda et tchokwés. Au Katanga, le territoire de Lubudi était aussi occupé par les Yeke du célèbre roi Msiri.

— Langues parlées

À l’époque, mais encore aujourd’hui, la langue officielle du Zaïre est le français, elle est utilisée pour les relations internationales. La langue nationale est le lingala. Elle est surtout pratiquée par les militaires et dans l’administration à Kinshasa. La langue parlée au Katanga par la population locale est le kiswahili ou swahili7,mais le français est enseigné à l’école. Les Baluba du Kasaï parlent tshiluba. Quant aux pygmées, absolument personnes ne les comprenaient8 !

— Militaires

Par « militaires », nous entendons les membres des Forces armées zaïroises (FAZ), composées de personnes d’origines multiples. Indépendamment des problèmes de compréhension liés aux différentes langues parlées sur place, la cohabitation était difficile. Le manque de formation de la troupe était évident et la solde des soldats restait impayée, un problème récurrent.

— Marocains

Début 1977, un corps expéditionnaire d’environ 1 500 soldats marocains a été envoyé à Kolwezi par le roi Hassan II, à la demande de son ami Mobutu. Leur ravitaillement venait de la base militaire marocaine de Kénitra, par avion militaire C-130 ; un vol direct et journalier sur Kolwezi était organisé.

— Agent de société

Terme utilisé d’une manière générale au Zaïre pour désigner un employé d’une entreprise.

— Les travailleurs zaïrois

Ceux-ci sont employés le plus souvent soit à la Gécamines, soit dans l’administration publique ou encore comme travailleur à domicile chez les expatriés. D’autres ont la chance de trouver un emploi dans les rares entreprises indépendantes. Quelques commerces sont tenus par des Zaïrois, la majorité des établissements étant gérés par des Italiens, des Grecs, des Belges, des Portugais ou des Albanais.

Le mot boy était encore largement utilisé par les Blancs dans les années 1970 pour désigner une personne travaillant au domicile des gens. Il avait une connotation péjorative, alors que boy, traduit de l’anglais, signifie simplement « garçon ».

Au travail, les personnes ayant reçu une formation intellectuelle ou technique étaient définies en fonction de leur job. Par exemple : conducteur d’engins, technicien, chef d’équipe, ingénieur, mineur ou simplement travailleur. Pour le personnel vraiment non qualifié, les anciens disaient : « Prends cinq boys avec toi et… » Je dois dire que c’était accepté tant par les travailleurs eux-mêmes que par les responsables noirs.

Pour certains Belges restés au pays, au Zaïre, les Blancs tapaient sur les Noirs et ne travaillaient pas. Ce préjugé était encore largement répandu au début des années 1970. Aujourd’hui encore, je me demande pourquoi, car pour ce qui est de travailler, croyez-moi, j’ai travaillé.

— Gécamines

En décembre 1968, la Géomines, ayant elle-même succédé à l’UMHK, est nationalisée et rebaptisée « Gécamines » pour Générale des carrières et mines du Zaïre. Ces changements de noms, décidés par Mobutu, avaient pour but de faire croire à la population zaïroise que c’était l’État zaïrois qui avait les choses en main et non plus la Belgique. L’UMHK continuait néanmoins à tirer les ficelles. J’en veux pour preuve que je ne me suis jamais rendu à l’adresse de mon employeur. J’ai dû effectuer toutes les démarches rue des Colonies à Bruxelles où se situait le siège de l’UMHK. J’ai signé deux contrats : un contrat de concours technique avec la Société générale des minerais (la SGM, représentée par l’UMHK) et un contrat avec la Gécamines au Zaïre. Le premier permettait un paiement en francs belges en Belgique ; la banque belgolaise se chargeait de tout. L’autre gérait le paiement en monnaie locale (le zaïre). En réalité, le Zaïre a voulu à tout prix voir disparaître le nom d’UMHK, synonyme à ses yeux de colonialisme.

— Noirs et Blancs

Les Noirs sont, dans le texte, simplement des personnes à la peau noire. Il peut s’agir des autochtones, mais aussi des expatriés « noirs » qui travaillaient à la Gécamines. Ces expatriés venaient de loin et étaient victimes de moyens de communication déplorables et de nombreuses discriminations. Parmi eux figuraient de nombreux Rwandais.

La population d’expatriés blancs à Kolwezi se composait principalement de Belges, de Français ainsi que d’Italiens, de Suisses, de Canadiens, de Grecs, de Portugais et de quelques Américains. La grande majorité des hommes étaient accompagnés de leur épouse et de leurs enfants.

Blancs, Noirs ? Quelle différence ? Aujourd’hui, à l’hôpital, tout le monde trouve cela normal si une personne à la peau noire prodigue des soins. Cela n’a pas toujours été ainsi. Il faut s’en rappeler.

Avant notre départ

Pourquoi un Belge part-il travailler au Congo ? Dans mon cas, c’est très simple à expliquer. Nous étions en 1972. J’avais 27 ans. Avec Éliane, mon épouse, nous louions un appartement à Bruxelles. Nous travaillions tous les deux, nous n’avions pas encore d’enfant et avions encore nos parents. Il ne nous était jamais arrivé d’avoir seulement l’idée de partir au Congo ou ailleurs.

L’UMHK rencontrait des difficultés à recruter. Elle débauchait donc dans ses filiales et dans les sociétés appartenant au même groupe, comme la Société générale de Belgique. Je travaillais dans une de ces sociétés (SAIT Electronics) et ai reçu un jour une lettre alléchante, peut-être un peu trop. Mon épouse et moi avons mordu à l’hameçon. Nous désirions avoir un ou des enfants. Or, à l’époque déjà, les crèches étaient chères et rares, ainsi que les appartements.

J’ai répondu positivement à cette proposition. Éliane et moi avons été invités à nous présenter dans les bureaux de l’UMHK. Très rapidement, j’ai passé et réussi un examen technique assez difficile. Il fut suivi d’un examen médical complet, comme je n’en avais jamais passé, même pendant mon service militaire. Éliane dut également s’y soumettre. L’UMHK envoyait des agents avec leur famille au Congo depuis des décennies ; elle savait donc que les problèmes de santé étaient souvent très difficiles à résoudre sur place. Lorsqu’un employé tombait malade au Congo, il fallait souvent le rapatrier, lui et sa famille, ce qui avait de lourdes conséquences, tant pour l’employé que pour la société qui l’embauchait. Mieux valait donc s’assurer que tout était en ordre avant le départ et espérer que tout se déroule bien une fois sur place. Moi, par exemple, à Kolwezi, j’étais le seul technicien en électronique industrielle possédant des connaissances récentes sur les semi-conducteurs, un matériau de plus en plus présent dans l’industrie à la fin des années 1960. Je vous laisse imaginer ce qu’un ennui de santé aurait coûté à la société…

Probablement pour aider le candidat à se décider lors du recrutement à Bruxelles, l’UMHK lui présentait un film retraçant la vie en Afrique. On y voyait un agent prenant son petit-déjeuner le matin dans le jardin, au soleil, avec son épouse et ses enfants. Une grosse voiture américaine garée dans l’allée fleurie du jardin était mise en évidence... C’était une façon évidemment très « coloniale » de présenter les choses, mais j’y ai cru…

À dire vrai, le recrutement n’était pas facile pour la l’UMHK. L’employeur était très difficile et le gouvernement zaïrois aussi. Le Zaïre exigeait trois années d’expérience dans l’emploi concerné et aucun antécédent familial colonial9.

Lorsque les deux membres du couple travaillaient, c’est, dans ce cas, l’épouse qui devait laisser tomber son emploi et là, les difficultés commençaient – pour l’employeur et pour le couple… Il fallait aussi quitter ses meubles, papa et maman, pour deux ans… Vaste débat ! Nous en avions longuement discuté, car je n’étais pas très emballé par l’idée de m’expatrier. Peut-être étais-je moins aventurier que ma femme ?

La plupart de nos amis et collègues à Bruxelles n’ont pas compris cette démarche. Il y a aussi cette phrase imprimée dans les passeports belges d’autrefois et qui n’y figure plus aujourd’hui :« Le gouvernement belge n’interviendra pas dans les frais de rapatriement des personnes se rendant à l’étranger. » J’ai fini par en comprendre le sens des années après. C’était une des conséquences des évacuations massives du début des années 1960 prises en charge par legouvernement belge. Amères leçons du passé ! Mais en 1972, bien malin celui qui aurait pu prévoir l’avenir…

Le 29 juin 1970, un traité d’amitié belgo-congolais avait été signé par le président Mobutu et le roi Baudouin. Pour nous, il s’agissait d’un gage de stabilité. Cependant, un brusque refroidissement des relations entre la Belgique et le Congo se produisit au début de l’année 1973, époque à laquelle nous sommes arrivés. Nous en avions été informés par la radio belge qui nous parvenait sur les ondes courtes.

Aujourd’hui mieux renseigné, notre gouvernement est devenu plus prudent et conseille épisodiquement à nos ressortissants de ne pas se rendre au Congo. L’expérience du passé a montré qu’une situation pouvait rapidement devenir ingérable, voire explosive. Si j’introduis ce récit en évoquant ce problème, c’est parce que celui-ci persiste de nos jours. Un expatrié a toujours une famille. Les risques sont donc partagés, entre l’employeur, l’expatrié et sa famille qu’on le veuille ou non. Mon contrat d’emploi prévoyait un premier terme de deux ans. Le Zaïre est loin et revenir en cas de problème familial sur place ou en Belgique ne serait pas simple10.

Avant de partir, il a fallu résilier le bail de l’appartement que nous occupions et choisir ce que nous allions prendre avec nous. Meubles, habits, vaisselle, électroménager, voiture, tout était possible, mais comment faire ? Le service du personnel de l’UMHK a réglé le problème de la résiliation du bail en un seul appel téléphonique au propriétaire. Je n’ai jamais eu connaissance de l’arrangement négocié, mais le propriétaire semblait content. Nous avons aussi dû donner notre préavis à nos employeurs respectifs. Là aussi, ce fut réglé quasi instantanément. La direction de ma firme savait d’ailleurs que je la quittais avant même que j’aie eu le temps de l’en informer11.

Sur les bons conseils reçus d’agents en congé que j’avais rencontrés par l’intermédiaire du service du personnel de l’UMHK à Bruxelles, nous avons décidé de laisser nos meubles en garde-meuble et de ne prendre que les objets qui nous semblaient utiles. Louer un garde-meuble pendant plusieurs années n’est pas gratuit, mais nous avons retrouvé nos affaires exactement comme nous les avions laissées. Pour ce qui était de ce que nous allions emporter (frigo, congélateur, vaisselle, électroménager et affaires personnelles), j’avais fabriqué de solides caisses chez mes parents. Un déménageur a ensuite conduit les caisses à Anvers d’où elles ont été chargées sur un bateau à destination de Lobito en Angola. De là, elles sont arrivées par le train à Kolwezi.

Quelqu’un m’a ensuite conseillé de prendre aussi ma voiture, une vieille Renault 10. Nous avons été la conduire au quai 217 à Anvers et avons effectué les quelques opérations demandées : vider l’essence jusqu’à la dernière goutte, démonter essuie-glaces et enjoliveurs, placer la roue de secours à l’intérieur (sur ce modèle, elle était accrochée en dessous du coffre) et garder les clés. Nous sommes rentrés chez nous en bus et en train. Deux mois plus tard, la voiture et mes caisses sont arrivées intactes, à l’étonnement de nombreux collègues et aussi des Zaïrois ! Un Belge, qui travaillait dans une compagnie d’assurance et se trouvait en mission à Kolwezi, m’a expliqué que des vols avaient lieu dans les containers, à Matadi ou à Kinshasa, pendant les transferts. Lorsque le train avec les containers arrivait à la douane de Kolwezi, rien ne permettait de voir que l’un ou l’autre avait été visité. Les plombs étaient toujours en place ainsi que les serrures ! La technique utilisée était la suivante : les charnières des portes étaient découpées à la meuleuse et ensuite la porte était soigneusement retirée pour permettre l’accès. Après le vol, elle était remise exactement à la même place, les charnières étaient ressoudées et un coup de peinture terminait le « travail ». Ni vu ni connu ! Les voleurs ne savaient pas ce qu’il y avait dans les containers. En plus, ils étaient disposés tête-bêche de sorte que rares étaient ceux qui pouvaient être ouverts comme expliqué. Et aussi, rares étaient ceux qui contenaient quelques affaires personnelles d’agents de la Gécamines. C’était donc pratiquement toujours la Gécamines qui était volée ! On peut facilement imaginer les conséquences. Exemples : des pare-brise pour des camionnettes Peugeot, des pièces de rechange pour des bennes, du matériel médical, etc.

Un jour, j’ai aussi été volé. Alors que j’étais en congé, j’ai fait envoyer quelques caisses à Kolwezi, mais l’une d’entre elles n’a pas été trouvée dans le container à l’arrivée. J’avais assuré le tout et j’ai donc été remboursé, mais nous avons dû temporairement nous passer du congélateur et de la poussette que contenait cette caisse. J’avais choisi cette solution parce que, habitant à Bruxelles dans la maison de mes parents durant nos séjours en Belgique, il était facile pour moi d’assembler des caisses et, finalement, le transport ne coûtait pas trop cher. Par chance, j’ai trouvé assez rapidement un congélateur d’occasion, et mon père a racheté une poussette qu’il a emballée dans un grand carton et m’a faite parvenir via le service courrier de l’UMHK. C’était un peu plus cher, mais on payait au poids et une poussette ne pesait pas bien lourd. Avec ce service, les colis étaient acheminés par avion. C’était donc plus rapide, mais aussi plus sûr, car ils arrivaient quasi directement dans les mains d’employés de la Gécamines.

Pour en revenir au grand départ, la totalité de ce transport (mes caisses et la voiture) m’a coûté 48 000 FB (1200 €). Pas donné. Pour ce déménagement, j’ai pu profiter d’un prêt de de la même somme, remboursable en deux ans sans intérêt. Rétrospectivement, ce fut cependant une excellente opération, car les véhicules sur place étaient rares et chers.

Durant la semaine précédant notre départ, nous avons logé chez mes parents. Pour nous, contrairement à beaucoup d’autres agents, la question du logement durant cette période de transition ne fut pas épineuse. Nombreux étaient ceux, en effet, qui n’avaient pas de famille dans la capitale, mais se rendaient à Bruxelles pour prendre l’avion avec femme et enfants. Heureusement, les employés du service du personnel de la Gécamines étaient très dévoués et aussi habitués à ce genre de situations.

Peu de temps avant de quitter la Belgique, la Gécamines m’a envoyé en formation en Suède dans la société Allmänna Svenska Elektriska AB (ASEA), une entreprise spécialisée dans l’industrie minière. Bien évidemment, la formation était ciblée sur le matériel vendu et installé à la mine de Kamoto à Kolwezi. Cette formation a été déterminante pour mon avenir professionnel. Grâce à elle, je me suis en effet spécialisé dans les entraînements par moteur à courant continu à vitesse variable12. La commande de vitesse était réalisée par des semi-conducteurs ; à l’époque, cela n’existait pas en Belgique13.

Éliane, mon épouse, m’a accompagné en Suède où nous avons été très bien reçus. Nous y avons résidé en mars, il faisait glacial. Le soleil se levait à 9 h 30, et se couchait peu avant 15 h. Pendant le séjour, un technicien nous a emmenés dans le nord de la Suède visiter la mine de Kiruna, la plus grande mine de fer souterraine du monde. Nous sommes descendus au fond, à environ 1 000 m de profondeur. Quel souvenir ! Je n’ai jamais oublié cette première descente au fond d’une mine.

Le voyage

Le voyage en bateau

Pendant des années, c’est par ce moyen que les Belges rejoignirent le Congo. C’est ainsi qu’étaient arrivés certains de mes collègues plus âgés. Ils gardaient de ce voyage un souvenir impérissable.

À l’époque, la traversée durait environ trois semaines et était organisée par la Compagnie maritime belge (CMB). Les paquebots, que les anciens appelaient « ville-boats », étaient peu confortables. Non seulement ils étaient petits (environ 120 m), mais ils étaient mixtes et transportaient donc aussi bien des passagers que du fret.

Un ancien m’a un jour raconté qu’il avait vu un homme pleurer à son arrivée à Matadi. Nous étions avant 1960 et l’homme, entouré de sa femme et de ses enfants, était un administrateur territorial (AT), autrement dit, un fonctionnaire de l’État belge. Il venait de recevoir un radiotélégramme de l’État lui annonçant son lieu d’affectation et découvrait ainsi qu’il allait devoir vivre éloigné de sa famille, vu qu’il n’y avait pas d’école pour ses enfants là où il était affecté. L’État n’avait pas le courage d’informer ses fonctionnaires avant le départ.

Vu la distance qui séparait le Plat Pays du Congo et la durée de la traversée, en cas de décès dans la famille en Belgique, il était inenvisageable de rentrer rapidement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les Belges résidant au Congo ont même été dans l’impossibilité totale de rentrer au pays, car il n’y avait tout simplement plus de liaison entre les deux pays. En outre, la radio et le courrier cessèrent également de fonctionner, si bien qu’entre 1940 et 1945, nombreux furent ceux qui restèrent sans nouvelles.

En décembre 1945, des Belges repartirent néanmoins pour le Congo. Le voyage – qui passait par Marseille, l’Égypte et le Soudan pour se terminer à Kisangani (ex-Stanleyville) – durait alors un mois et demi et se déroulait en train et en bateau. En Méditerranée, il subsistait toujours le risque de heurter une mine flottante et les liaisons via l’Atlantique, jugées encore trop risquées, n’étaient toujours pas rétablies.

À partir de 1946, les agents pour le Katanga voyagèrent par bateau via l’Atlantique et arrivèrent à Lobito en Angola. Des escales étaient organisées pour charger de l’eau, de la nourriture et du carburant. Les agents et leur famille en profitaient pour visiter Santa Cruz de Tenerife et acheter divers articles hors taxe.

À Lobito, il fallait ensuite prendre le train pour rejoindre Lubumbashi, au Katanga. Le trajet, long de 1 200 km, durait trois jours. Le train qui venait d’Angola passait la frontière du Congo à Dilolo et effectuait un premier arrêt à Kolwezi, ville située à 300 km de Lubumbashi. À l’époque, les chaudières des locomotives ne fonctionnaient pas au charbon, mais au bois. Les arrêts étaient nombreux pour le charger et faire le plein d’eau. Ces opérations s’effectuaient de jour comme de nuit. Durant tout le voyage, les femmes et les enfants étaient séparés des hommes.

Pour les agents affectés dans la brousse, le voyage ne s’arrêtait évidemment pas à Kolwezi ou Lubumbashi, mais se poursuivait encore en voiture sur des pistes difficiles pendant un jour ou deux.

Bien que je regrette un peu de n’avoir pas pu effectuer la traversée en bateau, je me dis aussi que cela devait être une réelle épreuve pour des couples avec enfants ou des personnes âgées. Lorsqu’il fut possible d’effectuer le trajet en avion, cette solution détrôna rapidement le voyage maritime. Voyager en avion offrait non seulement un gain de confort, mais aussi de temps et même d’argent.

Le voyage en avion

Les premiers vols entre la Belgique et le Congo ont été mis sur pied dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au départ, seuls les hauts fonctionnaires belges et les cadres supérieurs de l’UMHK en bénéficiaient. Ce voyage durait plusieurs jours et il y avait de nombreuses escales : Rome, Le Caire, Khartoum, puis enfin Stanleyville. Ensuite, la Sabena a mis en service les DC-4, DC-6 et DC-7. Le trajet vers Léopoldville (aujourd’hui Kinshasa) s’effectuait alors en deux escales, souvent Rome et Kano au Nigeria, et durait dix-sept heures ! Par après, vers 1958, avec l’arrivée des avions à réaction, dont le fameux Boeing 707, une liaison directe entre Bruxelles et Kinshasa a pu être inaugurée.

Le vol était assuré par Air Zaïre, qui louait ses appareils à la Sabena et employait le plus souvent des pilotes américains. À l’aller, les escales avaient lieu à Madrid ou à Rome, tandis que c’était à Lagos au retour14. On faisait le plein là où le kérosène était le moins cher. En 1970, Air Zaïre opérait seulement un vol par semaine, mais cela était loin d’être régulier, ce qui avait le don d’énerver les expatriés et avait valu à la compagnie le surnom d’« Air peut-être ». L’irrégularité était due certes aux pannes, mais aussi aux réquisitions des avions par le président Mobutu pour ses déplacements personnels non planifiés. Cette désorganisation constante ne facilitait pas la mobilité des agents et de leur famille, ni les retours au pays.

Ainsi, il nous est arrivé de rester bloqué à Kinshasa alors que nous devions embarquer pour la Belgique. Nous avons alors été envoyés à l’hôtel International le temps que la situation se débloque. Le cas se présentait si souvent que cela devait constituer une véritable aubaine pour l’hôtel. Ce dernier baignait dans le luxe : service impeccable, chambres magnifiques, mais un peu kitsch. Ce qui m’a le plus frappé ? Le nombre de voitures Mercedes garées devant l’hôtel…

En cas de réception d’une mauvaise nouvelle — souvent un décès dans la famille, annoncé par un courrier ou bien par la direction du siège qui recevait la nouvelle par sa liaison télex —, l’agent et sa famille pouvaient rentrer, mais à leurs frais et à l’époque c’était très cher. Je me rappelle avoir vécu quelques drames. En pareil cas, sauf avec de la chance, pas moyen de rentrer à temps pour les funérailles.